第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件(共28张ppt)

文档属性

| 名称 | 第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件(共28张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 15.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-11-12 10:19:46 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第11课

辽宋夏金元的经济与社会

1.

了解辽宋夏金元农业和手工业发展的史实、原因

2.了解辽宋夏金元商业和城市发展的史实、原因。

3.掌握经济重心南移的原因、表现.

4.掌握辽宋夏金元社会变化的原因、表现和特点。

学习目标

唐人作富贵诗,多纪其奉养器服之盛,乃贫眼所惊耳,如贯休《富贵曲》云:“刻成筝柱雁相挨。”此下里鬻弹者皆有之,何足道哉!又韦楚老《蚊诗》云:“十幅红绡围夜玉。”十幅红绡为帐,方不及四五尺,不知如何伸脚?此所谓“不曾近富儿家”。

——沈括:《梦溪笔谈》

“唐人的富贵”:

宋人的富贵:

《夫妻对坐宴饮图》

宋>唐

学习目标一:农业和手工业的发展

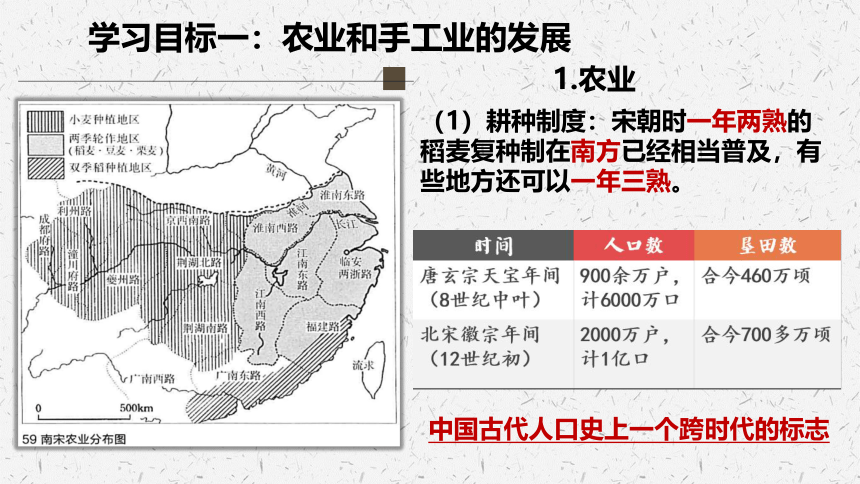

1.农业

(1)耕种制度:宋朝时一年两熟的稻麦复种制在南方已经相当普及,有些地方还可以一年三熟。

影响?

中国古代人口史上一个跨时代的标志

1.农业

(2)经济结构:出现了固定种植某种经济作物的农户。

(3)边疆开发:在辽夏金元统治之下,边疆地区获得进一步开发。

◎现藏于宁夏博物馆的西夏“鎏金铜牛”

2.手工业

(1)纺织业:棉花在内地的种植始于宋朝,

在元朝得到大力推广,南方植棉逐渐普遍。

南宋棉毯(出土于浙江兰溪)

黄道婆

松江童养媳出身的棉纺织革新家黄道婆,年轻的时候曾经流落到海南岛崖州,向黎族姐妹学习了棉纺织技术,1295年左右回到故乡,把用于纺麻的脚踏纺车改成三锭棉纺车,并且总结了一套纺纱技术。同时她还革新了轧棉和弹棉工具,纺纱产量得到大幅度提高,迅速改变了当时松江地区的落后面貌。使当时松江地区成为棉纺织中心之一,精美的“乌泥泾被”运销全国。

2.手工业

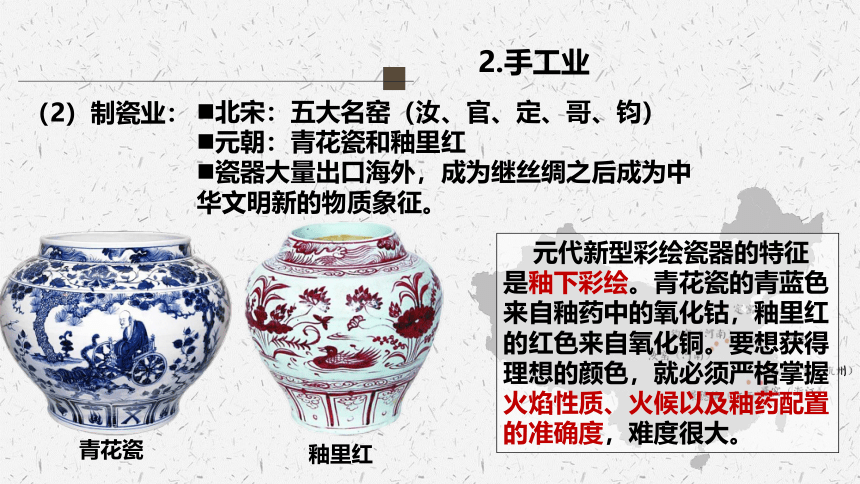

(2)制瓷业:

北宋:五大名窑(汝、官、定、哥、钧)

元朝:青花瓷和釉里红

瓷器大量出口海外,成为继丝绸之后成为中华文明新的物质象征。

元代新型彩绘瓷器的特征是釉下彩绘。青花瓷的青蓝色来自釉药中的氧化钴,釉里红的红色来自氧化铜。要想获得理想的颜色,就必须严格掌握火焰性质、火候以及釉药配置的准确度,难度很大。

青花瓷

釉里红

2.手工业

(3)矿冶业:

①煤的开采量很大,都城东京的居民普遍使用煤作燃料。

②燃料的改进大大提高了金属冶炼的产量和质量。

汴都数百万家,尽仰石炭,无一家燃薪者。——《鸡肋篇》

(4)印刷业:

北宋:毕昇创造活字印刷术(胶泥活字)。

元代:王祯创制木活字,又发明转轮排字盘。

据美国学者郝若贝推算,北宋元丰元年(1078)全国铁产量在7.5~

15万吨之间,相当于1640年英国的两倍半到五倍,可与18世纪初整个欧洲的铁产量14.5~

18万吨相比拟。

◎《清明上河图》仇英摹本上的书坊

小试牛刀

北宋诗人苏轼在一首诗中写道“君不见前年雨雪行人断,城中居民风裂骭。湿薪半束抱衾裯

,日暮敲门无处换。岂料山中有遗宝,磊落如磐万车炭。”诗中的山中遗宝指的是(

)

A.木柴

B.煤

C.石油

D.铁矿

学习目标二:商业和城市的繁荣

(北宋)张择端:《清明上河图》

全长5.2米

1.商业发展

(1)宋朝面向大众的基层市场蓬勃涌现。

今朝半醉归草市,

指点青帘上酒楼。

——陆游:《杂赋》

(2)宋与辽夏金各政权之间,官方设置榷场进行互市交易,民间贸易也相当活跃。

◎南宋、金、西夏榷场分布示意图

(3)商品流通规模的扩大,导致货币需求量剧增。北宋开始出现纸币(交子)。元朝在全国范围内将纸币作为主币发行。

(4)外贸税收成为宋元两朝国库的重要财源。丝织品、瓷器等,远销亚非许多国家和地区。

主要外贸港口有广州、泉州、明州等。

1.商业发展

◎宋代海上交通路线图

◎海上丝绸之路向外运送瓷器时失事的南宋古船——南海Ⅰ号

2.城市兴盛

(1)北宋东京和南宋临安人口多时均超出百万,市场活跃,交易频繁,娱乐活动丰富多彩。

(2)元朝:杭州,被外国旅行家称为“世界最富丽名贵之城”。元大都是当时北方最大的经济中心和商品集散地。

举目则青楼画阁,绣户珠帘。雕车竞驻于天街,宝马争驰于御路,金翠耀日,罗绮飘香。新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆。八荒争凑,万国咸通。集四海之珍奇,皆归市易;会寰区之异味,悉在庖厨。花光满路,何限春游,箫鼓喧空,几家夜宴。

——(北宋

孟元老:《东京梦华录》

◎北宋娱乐场所——瓦子

小试牛刀

客家民谣:“龙田墟,二五八(注:当地赶集的日子)。”这里的“墟”在宋朝应属于(

)。

A.早市

B.村落

C.草市

D.夜市

三、经济重心南移

Q1:指出各个时代的经济重心及其移动趋势。

Q2:宋朝之前有什么事件推动了南方经济的发展?

东晋南朝的江南开发

学习目标三:经济重心南移

1.历程

朝代

表现

特征

规律

魏晋南北朝

(永嘉南渡)

初步形成稻麦兼种、水陆互补的作物体系,耕地面积和产量大幅度提高。农业、手工业和商业发展,出现了拥有上百万人口的大城市

江南得到初步开发

古代中国经济重心南移,一是由北向南从黄河流域转移到长江流域和江南一带,二是由内地向沿海逐渐转移

中唐以后

(安史之乱)

南方经济继续加速发展,逐渐赶上北方

经济重心南移开始

南宋时期

(靖康之变)

经济上南强于北的局面完全确立,南方正式成为中国古代的经济重心。

经济重心南移完成

“苏湖熟,天下足”

1.历程

(4)元朝:南北经济差距继续扩大,全国大部分人口和税收集中在江南。

【南方财赋顺利北运的保障措施】

①重开大运河,裁弯取直,缩短航程。

②开辟长途海运路线。

◎元朝运河、海运路线图

2.原因

(1)经济因素:自唐朝晚期以来,大量中原人口南迁,既带来了先进的技术和生产经验,也增加了南方的劳动力。

(2)自然因素:宋代气候条件变化,使南方更适宜农业发展。

(3)政治因素:自唐末以来,北方战乱频繁,而南方相对安定。

(4)统治者重视经济的发展,采取一些有利于经济发展的政策,促进了南方经济的发展。

3.影响

南方经济发展带动了文化的进步。北宋采取南北分卷制度;南宋起江浙一带尤其人才集中。

北宋籍贯可考的进士9630人,南方9164人,两浙、两江和福建五路7038人,占总数的73%。

——刘海峰《中国科举史》

北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。明宣德年间,科举考试正式实行南北分卷录取制度:应天及苏、松诸府,浙江、江西、福建、湖广、广东归入南卷;顺天、山东、山西、河南、陕西归入北卷;一些文化较落后、士子登第困难的地区归入中卷。每录取百人,南卷取55人,北卷取35人,中卷取10人。

四明史氏:

“一门三宰相,四世两封王,五尚书,七十二进士”

①从南方考生角度来看,并不完全公平。

②从国家全局角度来看,南北分卷解决了南方人在科举考试中占有明显优势的问题,有利于维持取士人数之均衡,平衡南北利益。

③当今高考制度各高校按照地区分配录取名额,也可以看到这项制度的影子。

如何认识北宋科举考试中南北分卷的做法?

北宋时云“东南之俗好文”“西北之人尚质”,南人在科举考试中优势突出,故北宋后期被迫采取南北分卷制度,特许北方五路别考而单独录取,以维持取士人数之均衡。北宋南北分卷制度(

)

A.加剧了南北科举考试的竞争

B.导致了南北录取人数的失衡

C.顺应了文化中心的南移趋势

D.制约了科举取士的客观公平

小试牛刀

学习目标四:社会的变化

宇宙风气,其变之大者有三。……宋其三变,而吾未睹其极也。……今国家之制、民间之俗、官司之所行、儒者之所守,有一不与宋近者乎?非慕宋而乐趋之,而势固然已!

——(明朝)陈邦瞻:《宋史纪事本末》

探究:宋朝社会的变化有哪些?

唐世科举之柄,专付之主司,仍不糊名。又有交朋之厚者为之助,谓之“通榜”。

1.门第观念的淡化和社会流动的加强

(北宋皇帝)王者无外,天下一家,故不问东西南北之人,尽聚诸路贡士,混合为一,而惟材是择。又糊名、誊录而考之,使主司莫知为何方之人、谁氏之子,不得有所憎爱薄厚于其间。

*社会流动的加强

自隋唐而上,官有簿状,家有谱系。官之选举必由于簿状,家之婚姻必由于谱系。……自五季以来,取士不问家世,婚姻不问阀阅。

——(宋)郑樵:《通志》

本朝贵人家选婿,于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶及其家世,谓之“榜下捉婿”。

——(宋)朱彧《萍洲可谈》

*门第观念的淡化

2.社会身份趋于平等,人身依附关系削弱

【部曲佃客制】

魏晋南北朝盛行,唐朝犹存。称为“部曲”或者“佃客”的依附农民被豪强地主所控制,要为地主耕种土地,交纳地租,服劳役,任杂务,战时则武装为私兵。他们不单立户口,而附于主家户籍,世代相袭,非自赎或主人放免不得脱籍。

经济依附+人身依附

【租佃制】

宋朝十分普遍。无地农民通常与地主签订契约,租种土地。法律明文规定,佃农在契约期满后可以自由迁徙,地主不得阻拦。

经济依附

主奴关系

租赁关系

特点:

关系:

“贫富无定势,田宅无定主”

3.国家对社会控制的相对松弛

(1)土地买卖、典当基本不受官府干预。

(2)对于百姓迁移住所、更换职业,以及日常生活标准,官府的限制也比前代更为松弛。

北宋东京城平面图

下表是中国古代农民称谓变化表。这一变化反映了(

)

A.农民对地主和国家的依附关系松弛

B.自给自足小农经济的形成和强化

C.士大夫阶层不断丧失对土地的占有权

D.自耕农阶层在曲折中渐趋发展壮

小试牛刀

一、农业和手工业的发展

1.农业:耕种制度,经济结构,边疆开发

2.手工业:纺织业,制瓷业,矿冶业,印刷业

二、商业和城市的繁荣

1.商业发展:基层市场,榷场,发行纸币,海上丝绸之路

2.城市兴盛

北宋东京,南宋临安,元朝的杭州和大都

三、经济重心南移

1.历程

永嘉南渡,安史之乱(开始),靖康之变(完成),元朝南北经济差距继续扩大

2.原因

3.影响

北宋南北分卷制度,南宋江浙人才集中

评价北宋南北分卷制度

四、社会的变化

1.门第观念的淡化和社会流动的加强

2.社会身份趋于平等,人身依附关系削弱

3.国家对社会控制的相对松弛

课堂总结

谢谢观看!

第11课

辽宋夏金元的经济与社会

1.

了解辽宋夏金元农业和手工业发展的史实、原因

2.了解辽宋夏金元商业和城市发展的史实、原因。

3.掌握经济重心南移的原因、表现.

4.掌握辽宋夏金元社会变化的原因、表现和特点。

学习目标

唐人作富贵诗,多纪其奉养器服之盛,乃贫眼所惊耳,如贯休《富贵曲》云:“刻成筝柱雁相挨。”此下里鬻弹者皆有之,何足道哉!又韦楚老《蚊诗》云:“十幅红绡围夜玉。”十幅红绡为帐,方不及四五尺,不知如何伸脚?此所谓“不曾近富儿家”。

——沈括:《梦溪笔谈》

“唐人的富贵”:

宋人的富贵:

《夫妻对坐宴饮图》

宋>唐

学习目标一:农业和手工业的发展

1.农业

(1)耕种制度:宋朝时一年两熟的稻麦复种制在南方已经相当普及,有些地方还可以一年三熟。

影响?

中国古代人口史上一个跨时代的标志

1.农业

(2)经济结构:出现了固定种植某种经济作物的农户。

(3)边疆开发:在辽夏金元统治之下,边疆地区获得进一步开发。

◎现藏于宁夏博物馆的西夏“鎏金铜牛”

2.手工业

(1)纺织业:棉花在内地的种植始于宋朝,

在元朝得到大力推广,南方植棉逐渐普遍。

南宋棉毯(出土于浙江兰溪)

黄道婆

松江童养媳出身的棉纺织革新家黄道婆,年轻的时候曾经流落到海南岛崖州,向黎族姐妹学习了棉纺织技术,1295年左右回到故乡,把用于纺麻的脚踏纺车改成三锭棉纺车,并且总结了一套纺纱技术。同时她还革新了轧棉和弹棉工具,纺纱产量得到大幅度提高,迅速改变了当时松江地区的落后面貌。使当时松江地区成为棉纺织中心之一,精美的“乌泥泾被”运销全国。

2.手工业

(2)制瓷业:

北宋:五大名窑(汝、官、定、哥、钧)

元朝:青花瓷和釉里红

瓷器大量出口海外,成为继丝绸之后成为中华文明新的物质象征。

元代新型彩绘瓷器的特征是釉下彩绘。青花瓷的青蓝色来自釉药中的氧化钴,釉里红的红色来自氧化铜。要想获得理想的颜色,就必须严格掌握火焰性质、火候以及釉药配置的准确度,难度很大。

青花瓷

釉里红

2.手工业

(3)矿冶业:

①煤的开采量很大,都城东京的居民普遍使用煤作燃料。

②燃料的改进大大提高了金属冶炼的产量和质量。

汴都数百万家,尽仰石炭,无一家燃薪者。——《鸡肋篇》

(4)印刷业:

北宋:毕昇创造活字印刷术(胶泥活字)。

元代:王祯创制木活字,又发明转轮排字盘。

据美国学者郝若贝推算,北宋元丰元年(1078)全国铁产量在7.5~

15万吨之间,相当于1640年英国的两倍半到五倍,可与18世纪初整个欧洲的铁产量14.5~

18万吨相比拟。

◎《清明上河图》仇英摹本上的书坊

小试牛刀

北宋诗人苏轼在一首诗中写道“君不见前年雨雪行人断,城中居民风裂骭。湿薪半束抱衾裯

,日暮敲门无处换。岂料山中有遗宝,磊落如磐万车炭。”诗中的山中遗宝指的是(

)

A.木柴

B.煤

C.石油

D.铁矿

学习目标二:商业和城市的繁荣

(北宋)张择端:《清明上河图》

全长5.2米

1.商业发展

(1)宋朝面向大众的基层市场蓬勃涌现。

今朝半醉归草市,

指点青帘上酒楼。

——陆游:《杂赋》

(2)宋与辽夏金各政权之间,官方设置榷场进行互市交易,民间贸易也相当活跃。

◎南宋、金、西夏榷场分布示意图

(3)商品流通规模的扩大,导致货币需求量剧增。北宋开始出现纸币(交子)。元朝在全国范围内将纸币作为主币发行。

(4)外贸税收成为宋元两朝国库的重要财源。丝织品、瓷器等,远销亚非许多国家和地区。

主要外贸港口有广州、泉州、明州等。

1.商业发展

◎宋代海上交通路线图

◎海上丝绸之路向外运送瓷器时失事的南宋古船——南海Ⅰ号

2.城市兴盛

(1)北宋东京和南宋临安人口多时均超出百万,市场活跃,交易频繁,娱乐活动丰富多彩。

(2)元朝:杭州,被外国旅行家称为“世界最富丽名贵之城”。元大都是当时北方最大的经济中心和商品集散地。

举目则青楼画阁,绣户珠帘。雕车竞驻于天街,宝马争驰于御路,金翠耀日,罗绮飘香。新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆。八荒争凑,万国咸通。集四海之珍奇,皆归市易;会寰区之异味,悉在庖厨。花光满路,何限春游,箫鼓喧空,几家夜宴。

——(北宋

孟元老:《东京梦华录》

◎北宋娱乐场所——瓦子

小试牛刀

客家民谣:“龙田墟,二五八(注:当地赶集的日子)。”这里的“墟”在宋朝应属于(

)。

A.早市

B.村落

C.草市

D.夜市

三、经济重心南移

Q1:指出各个时代的经济重心及其移动趋势。

Q2:宋朝之前有什么事件推动了南方经济的发展?

东晋南朝的江南开发

学习目标三:经济重心南移

1.历程

朝代

表现

特征

规律

魏晋南北朝

(永嘉南渡)

初步形成稻麦兼种、水陆互补的作物体系,耕地面积和产量大幅度提高。农业、手工业和商业发展,出现了拥有上百万人口的大城市

江南得到初步开发

古代中国经济重心南移,一是由北向南从黄河流域转移到长江流域和江南一带,二是由内地向沿海逐渐转移

中唐以后

(安史之乱)

南方经济继续加速发展,逐渐赶上北方

经济重心南移开始

南宋时期

(靖康之变)

经济上南强于北的局面完全确立,南方正式成为中国古代的经济重心。

经济重心南移完成

“苏湖熟,天下足”

1.历程

(4)元朝:南北经济差距继续扩大,全国大部分人口和税收集中在江南。

【南方财赋顺利北运的保障措施】

①重开大运河,裁弯取直,缩短航程。

②开辟长途海运路线。

◎元朝运河、海运路线图

2.原因

(1)经济因素:自唐朝晚期以来,大量中原人口南迁,既带来了先进的技术和生产经验,也增加了南方的劳动力。

(2)自然因素:宋代气候条件变化,使南方更适宜农业发展。

(3)政治因素:自唐末以来,北方战乱频繁,而南方相对安定。

(4)统治者重视经济的发展,采取一些有利于经济发展的政策,促进了南方经济的发展。

3.影响

南方经济发展带动了文化的进步。北宋采取南北分卷制度;南宋起江浙一带尤其人才集中。

北宋籍贯可考的进士9630人,南方9164人,两浙、两江和福建五路7038人,占总数的73%。

——刘海峰《中国科举史》

北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。明宣德年间,科举考试正式实行南北分卷录取制度:应天及苏、松诸府,浙江、江西、福建、湖广、广东归入南卷;顺天、山东、山西、河南、陕西归入北卷;一些文化较落后、士子登第困难的地区归入中卷。每录取百人,南卷取55人,北卷取35人,中卷取10人。

四明史氏:

“一门三宰相,四世两封王,五尚书,七十二进士”

①从南方考生角度来看,并不完全公平。

②从国家全局角度来看,南北分卷解决了南方人在科举考试中占有明显优势的问题,有利于维持取士人数之均衡,平衡南北利益。

③当今高考制度各高校按照地区分配录取名额,也可以看到这项制度的影子。

如何认识北宋科举考试中南北分卷的做法?

北宋时云“东南之俗好文”“西北之人尚质”,南人在科举考试中优势突出,故北宋后期被迫采取南北分卷制度,特许北方五路别考而单独录取,以维持取士人数之均衡。北宋南北分卷制度(

)

A.加剧了南北科举考试的竞争

B.导致了南北录取人数的失衡

C.顺应了文化中心的南移趋势

D.制约了科举取士的客观公平

小试牛刀

学习目标四:社会的变化

宇宙风气,其变之大者有三。……宋其三变,而吾未睹其极也。……今国家之制、民间之俗、官司之所行、儒者之所守,有一不与宋近者乎?非慕宋而乐趋之,而势固然已!

——(明朝)陈邦瞻:《宋史纪事本末》

探究:宋朝社会的变化有哪些?

唐世科举之柄,专付之主司,仍不糊名。又有交朋之厚者为之助,谓之“通榜”。

1.门第观念的淡化和社会流动的加强

(北宋皇帝)王者无外,天下一家,故不问东西南北之人,尽聚诸路贡士,混合为一,而惟材是择。又糊名、誊录而考之,使主司莫知为何方之人、谁氏之子,不得有所憎爱薄厚于其间。

*社会流动的加强

自隋唐而上,官有簿状,家有谱系。官之选举必由于簿状,家之婚姻必由于谱系。……自五季以来,取士不问家世,婚姻不问阀阅。

——(宋)郑樵:《通志》

本朝贵人家选婿,于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶及其家世,谓之“榜下捉婿”。

——(宋)朱彧《萍洲可谈》

*门第观念的淡化

2.社会身份趋于平等,人身依附关系削弱

【部曲佃客制】

魏晋南北朝盛行,唐朝犹存。称为“部曲”或者“佃客”的依附农民被豪强地主所控制,要为地主耕种土地,交纳地租,服劳役,任杂务,战时则武装为私兵。他们不单立户口,而附于主家户籍,世代相袭,非自赎或主人放免不得脱籍。

经济依附+人身依附

【租佃制】

宋朝十分普遍。无地农民通常与地主签订契约,租种土地。法律明文规定,佃农在契约期满后可以自由迁徙,地主不得阻拦。

经济依附

主奴关系

租赁关系

特点:

关系:

“贫富无定势,田宅无定主”

3.国家对社会控制的相对松弛

(1)土地买卖、典当基本不受官府干预。

(2)对于百姓迁移住所、更换职业,以及日常生活标准,官府的限制也比前代更为松弛。

北宋东京城平面图

下表是中国古代农民称谓变化表。这一变化反映了(

)

A.农民对地主和国家的依附关系松弛

B.自给自足小农经济的形成和强化

C.士大夫阶层不断丧失对土地的占有权

D.自耕农阶层在曲折中渐趋发展壮

小试牛刀

一、农业和手工业的发展

1.农业:耕种制度,经济结构,边疆开发

2.手工业:纺织业,制瓷业,矿冶业,印刷业

二、商业和城市的繁荣

1.商业发展:基层市场,榷场,发行纸币,海上丝绸之路

2.城市兴盛

北宋东京,南宋临安,元朝的杭州和大都

三、经济重心南移

1.历程

永嘉南渡,安史之乱(开始),靖康之变(完成),元朝南北经济差距继续扩大

2.原因

3.影响

北宋南北分卷制度,南宋江浙人才集中

评价北宋南北分卷制度

四、社会的变化

1.门第观念的淡化和社会流动的加强

2.社会身份趋于平等,人身依附关系削弱

3.国家对社会控制的相对松弛

课堂总结

谢谢观看!

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进