教科版(2019)信息技术必修一 1.1 我们身边的数据 教案(2课时)

文档属性

| 名称 | 教科版(2019)信息技术必修一 1.1 我们身边的数据 教案(2课时) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 665.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2019) | ||

| 科目 | 信息科技(信息技术) | ||

| 更新时间 | 2020-11-11 18:09:30 | ||

图片预览

文档简介

1.1我们身边的数据

【学科核心素养】

能够敏锐感觉到信息的变化,分析数据中所承载的信息,采用有效策略对信息来源的可靠性、内容的准确性、指向的目的性做出合理判断。(信息意识)

合理组织数据;通过判断、分析与综合各种信息资源,运用合理的算法形成解决问题的方案。(计算思维)

适应数字化学习环境,养成数字化学习与创新的习惯;掌握学习资源与学习工具的操作技能。(数字化学习与创新)

具有一定的信息安全意识与能力,能够遵守信息法律法规,信守信息社会的道德与伦理准则。(信息社会责任)

【课程标准要求】

1.1在具体感知数据与信息的基础上,描述数据与信息的特征。

1.2在运用数字化工具的学习活动中,理解数据、信息与知识的相互关系,认识数据对人们日常生活的影响。

1.3针对具体学习任务,体验数字化学习过程,感受利用数字化工具和资源的优势。

【学业要求】

学生能够描述数据与信息的特征;掌握数字化学习的方法,能够根据需要选用合适的数字化工具开展学习(信息意识、数字化学习与创新);能够利用软件工具或平台对数据进行整理、组织、计算与呈现(计算思维)。

【学情分析】

学生基于平时的学习经验和初中的知识储备,对课程往往容易只停留在对工具软件的学习上。另一方面,学生对数据、信息和知识有一定的感性认识,但是对具体的概念和相互关系缺乏系统的学习。

【学习目标】

1.通过气象指数的获取与计算,了解数据、信息与知识的基本含义,并能体会三者之间的相互关系;能进一步总结数据与信息的特征。

2.通过气象指数参考价值的研究,掌握简单数据分析的一般流程,学会选用恰当的数据来源获取数据,并能对数据进行简单分析。

3.在项目活动中,体验数字化学习过程,感受利用数字化工具和资源的优势。

【教学重点】

理解数据、信息与知识的相互关系;感受数字化学习给生活带来的变化。

【教学难点】

对收集的数据进行简单分析,得出合理结论。

【教学过程】

第一课时

引入

师:“数据与计算”是信息技术课程的必修模块。通过本模块的学习,同学们需要认识到数据在信息社会中的重要价值,合理处理与应用数据,掌握算法与程序设计的基本知识,根据需要运用数字化工具解决生活与学习中的问题,成为信息社会的积极参与者。

生:翻看教材的目录,对本学期的学习有一个整体的了解。

数据、信息与知识

师:数据、信息和知识可以看作是对客观事物感知的三个不同阶段。数据是事物属性的客观记录;信息是经过组织的、有结构的数据;知识是经过人的思维整理过的信息和数据。对此段文字如何理解,下面让我们一起在活动中感受吧!

生:活动1.1 登录中国天气网,将今天的各项生活指数登记在表格中。

紫外线指数

感冒指数

穿衣指数

运动指数

空气污染扩散指数

指数级别

生活建议

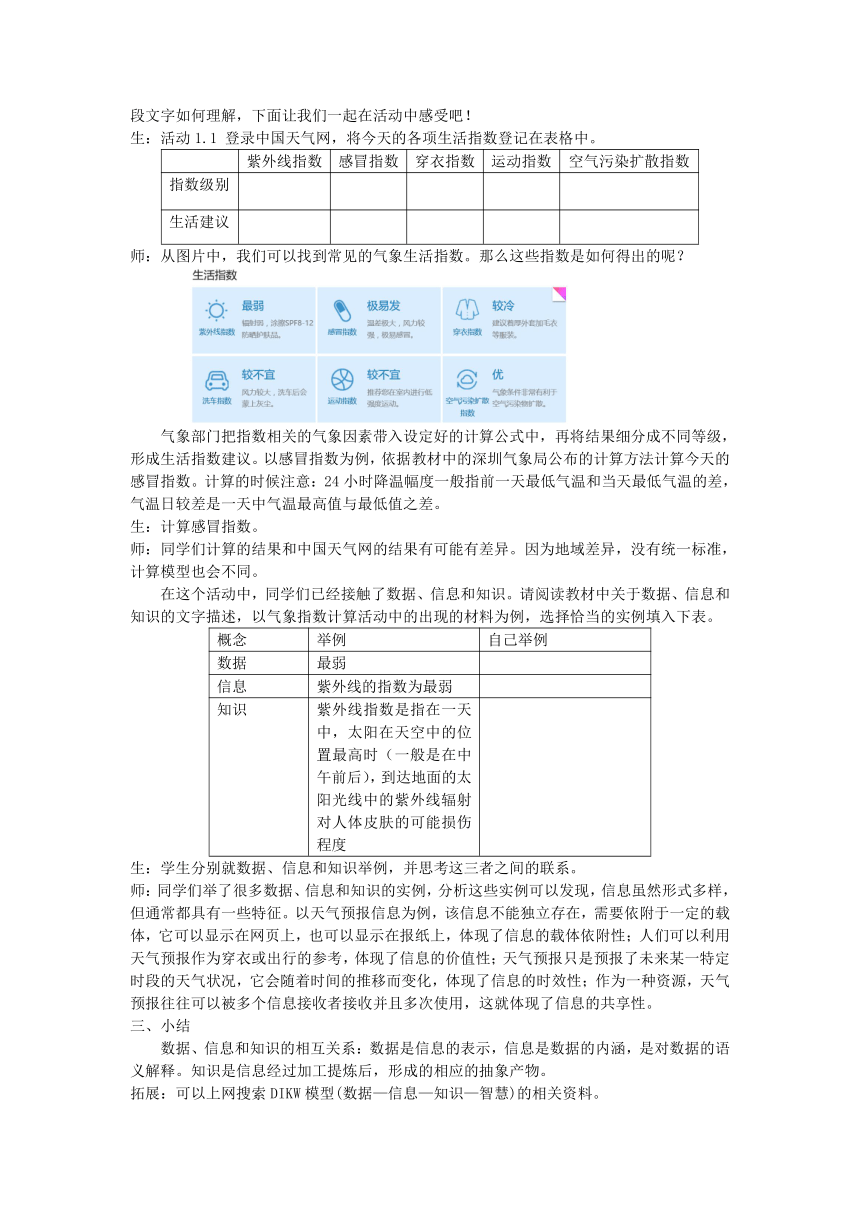

师:从图片中,我们可以找到常见的气象生活指数。那么这些指数是如何得出的呢?

气象部门把指数相关的气象因素带入设定好的计算公式中,再将结果细分成不同等级,形成生活指数建议。以感冒指数为例,依据教材中的深圳气象局公布的计算方法计算今天的感冒指数。计算的时候注意:24小时降温幅度一般指前一天最低气温和当天最低气温的差,气温日较差是一天中气温最高值与最低值之差。

生:计算感冒指数。

师:同学们计算的结果和中国天气网的结果有可能有差异。因为地域差异,没有统一标准,计算模型也会不同。

在这个活动中,同学们已经接触了数据、信息和知识。请阅读教材中关于数据、信息和知识的文字描述,以气象指数计算活动中的出现的材料为例,选择恰当的实例填入下表。

概念

举例

自己举例

数据

最弱

信息

紫外线的指数为最弱

知识

紫外线指数是指在一天中,太阳在天空中的位置最高时(一般是在中午前后),到达地面的太阳光线中的紫外线辐射对人体皮肤的可能损伤程度

生:学生分别就数据、信息和知识举例,并思考这三者之间的联系。

师:同学们举了很多数据、信息和知识的实例,分析这些实例可以发现,信息虽然形式多样,但通常都具有一些特征。以天气预报信息为例,该信息不能独立存在,需要依附于一定的载体,它可以显示在网页上,也可以显示在报纸上,体现了信息的载体依附性;人们可以利用天气预报作为穿衣或出行的参考,体现了信息的价值性;天气预报只是预报了未来某一特定时段的天气状况,它会随着时间的推移而变化,体现了信息的时效性;作为一种资源,天气预报往往可以被多个信息接收者接收并且多次使用,这就体现了信息的共享性。

小结

数据、信息和知识的相互关系:数据是信息的表示,信息是数据的内涵,是对数据的语义解释。知识是信息经过加工提炼后,形成的相应的抽象产物。

拓展:可以上网搜索DIKW模型(数据—信息—知识—智慧)的相关资料。

四、练习

1. 近几年,智能穿戴的概念变得非常流行,智能手环、智能手表、智能眼镜等产品纷纷出现。以智能手环为例,它是通过 传感器来收集你的行走步数。

步数是 □数据 □信息 □知识

2.最近班上学习活动搞得风风火火,大家互相交换自己的学习方法,各抒己见,互补不足。同学们学习劲头十分强劲,班主任高兴地说:“你有一种思想,我有一种思想,彼此交换我们就有了两种思想,甚至更多……”这句话表达了信息的一个非常基本的特点是 ( )

A.载体依附性 B.价值性 C.时效性 D.共享性

3.生活中一些零星的片段,往往承载着丰富的内涵,例如一副图像、一段声音和一串符号等。让我们借助于网络手段,完成下述活动来探索它们背后的故事,并且分析活动中有哪些数据、信息和知识。

(1)上图是一幅中国著名古画的局部,你能通过搜索引擎查找到它的出处吗?

(2)这幅古画在中国绘画史上被奉为经典之作,你能给大家介绍一下这幅画的历史吗?

(3)画中有驮负10篓木炭的驴子。而北宋孟元老《东京梦华录》记载:每年农历十月,汴京始“进暖炉炭,帏前皆置酒作暖会”。你认为古画的名字是表示时令吗?

(4)在研究该图的时候,由于史料不足产生了很多谜团。例如,清明是指“清明节”“清明坊”,还是“清明盛世之意”?“上河”是指“河的上游”“逆水行舟”,还是“赶集上街”?诸如此类的问题还有很多。你能否设计一份调查问卷,了解本班同学对这些问题的认识现状。

第二课时

知识回顾

师:上节课我们已经了解了数据、信息和知识。请观察下面的图像,你能分别举例说明什么是数据和信息吗?

(生:回答问题。)

数据来源与分析

师:对比图片中的穿衣推荐,和你的实际情况相符吗?

生:回答问题。

师:由于自身身体条件不同,人体对温度、相对湿度等感受也不同。因此,同学们有的说气象生活指数很准确,有的却认为参考价值不大,那如何证明自己的观点正确呢?有的时候不能仅凭感觉,应该以数据来说话。比如符合穿衣指数的百分比如果>50%,我们认为该指数比较符合实际情况。那么如何收集这些数据呢?

生:观察+记录,调查+计算。

师:数据获取的渠道,可以将数据分为两类:“直接数据”和“间接数据”。

数据获取的方法:直接数据(调查法、访谈法、观察法、实验法)

间接数据(查阅文献资料、关注媒体资源、浏览权威网站、利用搜索引擎在网络中进行检索、从相关数据公司进行购买)

请3~4位同学一组,模仿教材中的“本班学生感冒和穿衣情况调查问卷”设计一份适合本班情况的调查表并在问卷星发布。

生:(1)打开问卷星注册账号,发布问卷。

(2)集体参与调查。

师:下载调查数据,发送给学生,请学生思考该数据体现了哪些实际问题。

生:进行数据分析。

小结

1.数据的来源

2.数据收集的方法

3.数据分析的方法

四、练习

在本节项目活动中,我们使用了一些数字化工具帮助学习活动的开展,如搜索引擎和网上问卷发布工具。学习者借助于数字化工具可以随时随地学习乃至终身学习。诸如此类的工具还有很多,如概念图和思维导图、RSS阅读器等。请你设计一份调查问卷,调查数字化技术正在如何帮助同学们进行学习。

【学科核心素养】

能够敏锐感觉到信息的变化,分析数据中所承载的信息,采用有效策略对信息来源的可靠性、内容的准确性、指向的目的性做出合理判断。(信息意识)

合理组织数据;通过判断、分析与综合各种信息资源,运用合理的算法形成解决问题的方案。(计算思维)

适应数字化学习环境,养成数字化学习与创新的习惯;掌握学习资源与学习工具的操作技能。(数字化学习与创新)

具有一定的信息安全意识与能力,能够遵守信息法律法规,信守信息社会的道德与伦理准则。(信息社会责任)

【课程标准要求】

1.1在具体感知数据与信息的基础上,描述数据与信息的特征。

1.2在运用数字化工具的学习活动中,理解数据、信息与知识的相互关系,认识数据对人们日常生活的影响。

1.3针对具体学习任务,体验数字化学习过程,感受利用数字化工具和资源的优势。

【学业要求】

学生能够描述数据与信息的特征;掌握数字化学习的方法,能够根据需要选用合适的数字化工具开展学习(信息意识、数字化学习与创新);能够利用软件工具或平台对数据进行整理、组织、计算与呈现(计算思维)。

【学情分析】

学生基于平时的学习经验和初中的知识储备,对课程往往容易只停留在对工具软件的学习上。另一方面,学生对数据、信息和知识有一定的感性认识,但是对具体的概念和相互关系缺乏系统的学习。

【学习目标】

1.通过气象指数的获取与计算,了解数据、信息与知识的基本含义,并能体会三者之间的相互关系;能进一步总结数据与信息的特征。

2.通过气象指数参考价值的研究,掌握简单数据分析的一般流程,学会选用恰当的数据来源获取数据,并能对数据进行简单分析。

3.在项目活动中,体验数字化学习过程,感受利用数字化工具和资源的优势。

【教学重点】

理解数据、信息与知识的相互关系;感受数字化学习给生活带来的变化。

【教学难点】

对收集的数据进行简单分析,得出合理结论。

【教学过程】

第一课时

引入

师:“数据与计算”是信息技术课程的必修模块。通过本模块的学习,同学们需要认识到数据在信息社会中的重要价值,合理处理与应用数据,掌握算法与程序设计的基本知识,根据需要运用数字化工具解决生活与学习中的问题,成为信息社会的积极参与者。

生:翻看教材的目录,对本学期的学习有一个整体的了解。

数据、信息与知识

师:数据、信息和知识可以看作是对客观事物感知的三个不同阶段。数据是事物属性的客观记录;信息是经过组织的、有结构的数据;知识是经过人的思维整理过的信息和数据。对此段文字如何理解,下面让我们一起在活动中感受吧!

生:活动1.1 登录中国天气网,将今天的各项生活指数登记在表格中。

紫外线指数

感冒指数

穿衣指数

运动指数

空气污染扩散指数

指数级别

生活建议

师:从图片中,我们可以找到常见的气象生活指数。那么这些指数是如何得出的呢?

气象部门把指数相关的气象因素带入设定好的计算公式中,再将结果细分成不同等级,形成生活指数建议。以感冒指数为例,依据教材中的深圳气象局公布的计算方法计算今天的感冒指数。计算的时候注意:24小时降温幅度一般指前一天最低气温和当天最低气温的差,气温日较差是一天中气温最高值与最低值之差。

生:计算感冒指数。

师:同学们计算的结果和中国天气网的结果有可能有差异。因为地域差异,没有统一标准,计算模型也会不同。

在这个活动中,同学们已经接触了数据、信息和知识。请阅读教材中关于数据、信息和知识的文字描述,以气象指数计算活动中的出现的材料为例,选择恰当的实例填入下表。

概念

举例

自己举例

数据

最弱

信息

紫外线的指数为最弱

知识

紫外线指数是指在一天中,太阳在天空中的位置最高时(一般是在中午前后),到达地面的太阳光线中的紫外线辐射对人体皮肤的可能损伤程度

生:学生分别就数据、信息和知识举例,并思考这三者之间的联系。

师:同学们举了很多数据、信息和知识的实例,分析这些实例可以发现,信息虽然形式多样,但通常都具有一些特征。以天气预报信息为例,该信息不能独立存在,需要依附于一定的载体,它可以显示在网页上,也可以显示在报纸上,体现了信息的载体依附性;人们可以利用天气预报作为穿衣或出行的参考,体现了信息的价值性;天气预报只是预报了未来某一特定时段的天气状况,它会随着时间的推移而变化,体现了信息的时效性;作为一种资源,天气预报往往可以被多个信息接收者接收并且多次使用,这就体现了信息的共享性。

小结

数据、信息和知识的相互关系:数据是信息的表示,信息是数据的内涵,是对数据的语义解释。知识是信息经过加工提炼后,形成的相应的抽象产物。

拓展:可以上网搜索DIKW模型(数据—信息—知识—智慧)的相关资料。

四、练习

1. 近几年,智能穿戴的概念变得非常流行,智能手环、智能手表、智能眼镜等产品纷纷出现。以智能手环为例,它是通过 传感器来收集你的行走步数。

步数是 □数据 □信息 □知识

2.最近班上学习活动搞得风风火火,大家互相交换自己的学习方法,各抒己见,互补不足。同学们学习劲头十分强劲,班主任高兴地说:“你有一种思想,我有一种思想,彼此交换我们就有了两种思想,甚至更多……”这句话表达了信息的一个非常基本的特点是 ( )

A.载体依附性 B.价值性 C.时效性 D.共享性

3.生活中一些零星的片段,往往承载着丰富的内涵,例如一副图像、一段声音和一串符号等。让我们借助于网络手段,完成下述活动来探索它们背后的故事,并且分析活动中有哪些数据、信息和知识。

(1)上图是一幅中国著名古画的局部,你能通过搜索引擎查找到它的出处吗?

(2)这幅古画在中国绘画史上被奉为经典之作,你能给大家介绍一下这幅画的历史吗?

(3)画中有驮负10篓木炭的驴子。而北宋孟元老《东京梦华录》记载:每年农历十月,汴京始“进暖炉炭,帏前皆置酒作暖会”。你认为古画的名字是表示时令吗?

(4)在研究该图的时候,由于史料不足产生了很多谜团。例如,清明是指“清明节”“清明坊”,还是“清明盛世之意”?“上河”是指“河的上游”“逆水行舟”,还是“赶集上街”?诸如此类的问题还有很多。你能否设计一份调查问卷,了解本班同学对这些问题的认识现状。

第二课时

知识回顾

师:上节课我们已经了解了数据、信息和知识。请观察下面的图像,你能分别举例说明什么是数据和信息吗?

(生:回答问题。)

数据来源与分析

师:对比图片中的穿衣推荐,和你的实际情况相符吗?

生:回答问题。

师:由于自身身体条件不同,人体对温度、相对湿度等感受也不同。因此,同学们有的说气象生活指数很准确,有的却认为参考价值不大,那如何证明自己的观点正确呢?有的时候不能仅凭感觉,应该以数据来说话。比如符合穿衣指数的百分比如果>50%,我们认为该指数比较符合实际情况。那么如何收集这些数据呢?

生:观察+记录,调查+计算。

师:数据获取的渠道,可以将数据分为两类:“直接数据”和“间接数据”。

数据获取的方法:直接数据(调查法、访谈法、观察法、实验法)

间接数据(查阅文献资料、关注媒体资源、浏览权威网站、利用搜索引擎在网络中进行检索、从相关数据公司进行购买)

请3~4位同学一组,模仿教材中的“本班学生感冒和穿衣情况调查问卷”设计一份适合本班情况的调查表并在问卷星发布。

生:(1)打开问卷星注册账号,发布问卷。

(2)集体参与调查。

师:下载调查数据,发送给学生,请学生思考该数据体现了哪些实际问题。

生:进行数据分析。

小结

1.数据的来源

2.数据收集的方法

3.数据分析的方法

四、练习

在本节项目活动中,我们使用了一些数字化工具帮助学习活动的开展,如搜索引擎和网上问卷发布工具。学习者借助于数字化工具可以随时随地学习乃至终身学习。诸如此类的工具还有很多,如概念图和思维导图、RSS阅读器等。请你设计一份调查问卷,调查数字化技术正在如何帮助同学们进行学习。