选修二第三专题管窥

图片预览

文档简介

安邦救世之思想,自成风格之文章

——选修二第三专题管窥

1、 设计思路

(一)承第二专题,进一步落实文言知识

(二)执思想一端,深读文本并相机拓展

诸子的文章是其思想的载体,了解诸子的思想,才可能真正理解诸子的文章。本单元的选文自然不能代表诸子思想的全部,但是能够统一在关于“争”和“战”这两个命题上,所以,建议四篇文章统一在这两个命题下进行。

在篇章教学中,首先要注重从文本的字里行间生成相关的理解,其次也要给学生补充相关的适度的知识来拓展和加深对文章的理解,最好能够由浅入深,循序渐进。为方便教学,有两个建议:一、从《单元泛读》切入,给学生一个关于诸子所处时代及思想特征的总认识。二、按照《非攻》《五蠹》《庄子寓言四则》《察传》的顺序来教学。

(三)执文章一端,学习说理做写作借鉴

高二下学期,在写作方面,如何写好说理议论文,是一项重要的教学任务。本单元的《非攻》《察传》《五蠹》,其实也是非常好的写作示范文本。在怎样举证(举怎样的证)、如何构思等方面,三篇文章都可学。建议有所侧重。

2、 总体安排

(一)注意补充勾连,以《泛读导引》导入单元教学,形成单元文化认知基础

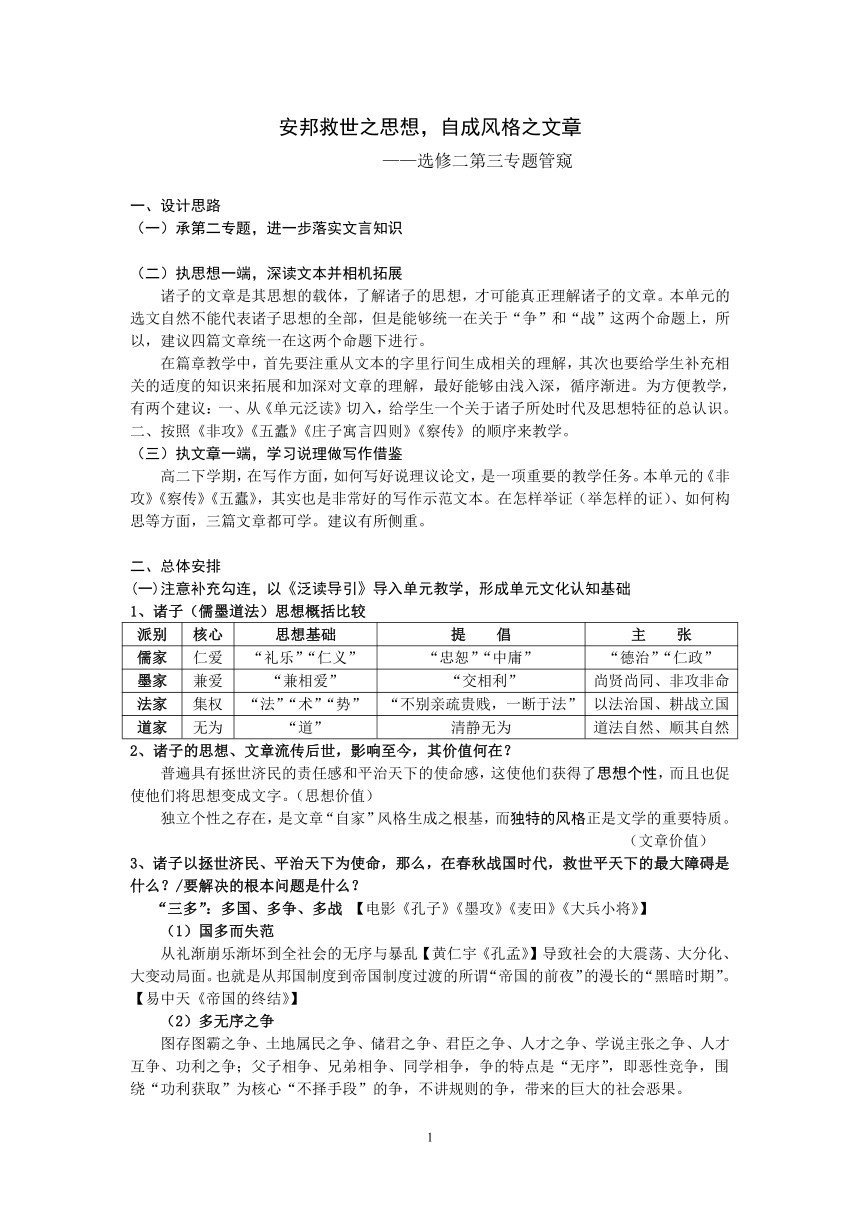

1、诸子(儒墨道法)思想概括比较

派别 核心 思想基础 提 倡 主 张

儒家 仁爱 “礼乐”“仁义” “忠恕”“中庸” “德治”“仁政”

墨家 兼爱 “兼相爱” “交相利” 尚贤尚同、非攻非命

法家 集权 “法”“术”“势” “不别亲疏贵贱,一断于法” 以法治国、耕战立国

道家 无为 “道” 清静无为 道法自然、顺其自然

2、诸子的思想、文章流传后世,影响至今,其价值何在?

普遍具有拯世济民的责任感和平治天下的使命感,这使他们获得了思想个性,而且也促使他们将思想变成文字。(思想价值)

独立个性之存在,是文章“自家”风格生成之根基,而独特的风格正是文学的重要特质。(文章价值)

3、诸子以拯世济民、平治天下为使命,那么,在春秋战国时代,救世平天下的最大障碍是什么?/要解决的根本问题是什么?

“三多”:多国、多争、多战 【电影《孔子》《墨攻》《麦田》《大兵小将》】

(1)国多而失范

从礼渐崩乐渐坏到全社会的无序与暴乱【黄仁宇《孔孟》】导致社会的大震荡、大分化、大变动局面。也就是从邦国制度到帝国制度过渡的所谓“帝国的前夜”的漫长的“黑暗时期”。【易中天《帝国的终结》】

(2)多无序之争

图存图霸之争、土地属民之争、储君之争、君臣之争、人才之争、学说主张之争、人才互争、功利之争;父子相争、兄弟相争、同学相争,争的特点是“无序”,即恶性竞争,围绕“功利获取”为核心“不择手段”的争,不讲规则的争,带来的巨大的社会恶果。

(3)多不义之战

当时争的手段有很多,比如阴谋诡计,结党谋私等等。而“战”是“争”的极端手段,当其他的“争”都不管用的时候,最后的手段归结于“战”。因此,孟子讲“春秋无义战。”【《孟子·尽心下》】《春秋》记载“242年间(300多次战争),弑君36,亡国52”。“十年十一战,民不堪命。”【《左传·桓公二年》】并且产生了所谓的“战争智慧”,比如《左传》《孙子兵法》“三十六计”等。

4、“多国、多争、多战”社会影响与诸子的学说主张(解决方案)有何联系?

诸子百家从“平治天下”的最终目的出发,以“王天下”或“霸天下”为诱饵,向诸侯推销自己的政治主张。他们从不同角度看到了“三多”的社会危害,因而也对应地提出了相应的“治疗方案”。

儒家看到道德沦丧,伦理失范,仁义尽失的问题,因而着眼于用道德的力量和伦理的规范来救世。人人为君子,天下尽尧舜,即使有争,也应该是君子之争,有序之争。

墨家注意到因为争,人相仇,专其利的可怕,因而提出“兼相爱,交相利”的主张。由爱己而爱人,由利己而利他,互惠共赢,变“无序”之争为“有序有德”之争。

道家很明白因为多争纵欲,所以伤身多疾,所以提倡“清静无为”以节欲,大谈养生长寿以为利,放言“三无”以息功名之心,干脆“人人不争”,自然“止争”。

法家成说较晚,大概看到了以上学说行世多年而无一成功,于是明白“以战止战,最终止争”的道理,所以提出“耕战立国”,排斥儒墨,统一思想,除五蠹之民,严刑峻法养耕战之士把武力发展到极致。因为韩非认为:“当今争于气力”,所谓“气力”,无非“国力”和“武力”,而已。

从最直接的结果而言,法家取得了成功,秦的成功是法家思想结出的果子。

当然,我们也应该看到各家学派从不同的角度出发,对社会问题的诊断各有其长,也各有其短,儒墨都乐观地估计了道德的力量,忽视了彼时代“功利”思想难以回避的社会原因,道家境界高远,然而想在一个混乱的时代让更多的人保持“精神的清洁”,这只能是老庄的一厢情愿,法家看到的外在约束制止作恶的意义,以严法辅以苛刑来维护社会的秩序,在一定程度符合当时的社会情况,然而法家排除儒墨所讲的道德,看不到内在约束力量的作用,这又是法家可悲的一面。后继的封建统治者则看到了这一点,所以从各家各取所需,形成“儒为表,法为里”的“止争”策略,维系其统治,行世一千多年,影响到了中国社会的各个方面。

为什么进行这样的梳理?因为本专题四篇文章,主要围绕“争”“战”来展开,有了这样的认知,为本专题的学习做好了充分必要的铺垫。

为什么可以进行这样的梳理?因为学生此前已经学过《勾践灭吴》《邹忌讽齐王纳谏》《冯谖客孟尝君》《烛之武退秦师》《崤之战》《齐桓晋文之事》等与那个时代相关的文章,在此基础上,有必要在思想认识上引导学生深入地认识那个时代。

“孔孟是粮食,庄子是医院,佛教是百货公司。”——南怀瑾

推荐阅读:

萧功秦《为什么我们缺少特立独行的人生态度 ( http: / / mail175-221. / classic / base_download_att.php file_name=%E8%90%A7%E5%8A%9F%E7%A7%A6%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%88%91%E4%BB%AC%E7%BC%BA%E5%B0%91%E7%89%B9%E7%AB%8B%E7%8B%AC%E8%A1%8C%E7%9A%84%E4%BA%BA%E7%94%9F%E6%80%81%E5%BA%A6.doc&file_size=42564&mid=1267670186.26897.0.mail175-221.:2,S&content_type=application / msword&attinfo=4-3850-60602-base64&fid=new )》

鲍鹏山《庄子:当我们无路可走的时候》

【延伸写作话题】

说“争”

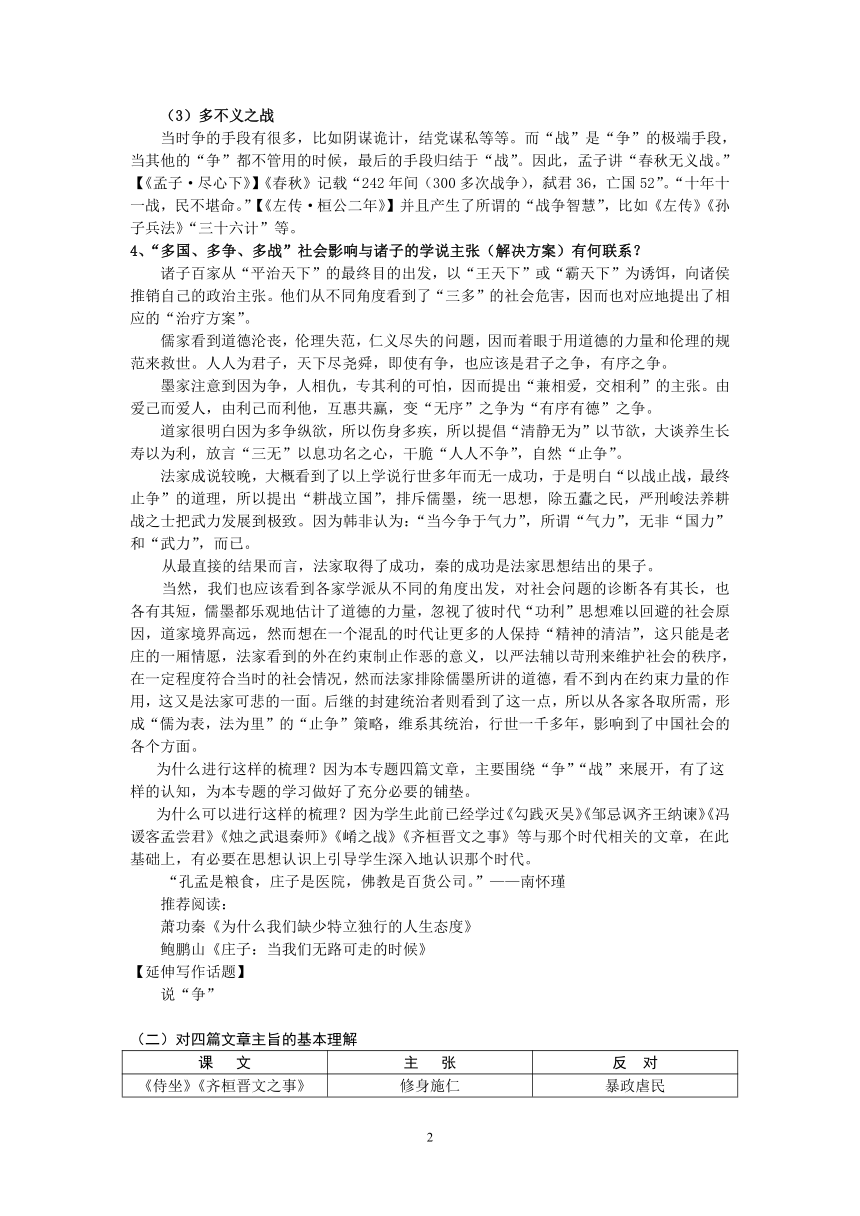

(二)对四篇文章主旨的基本理解

课 文 主 张 反 对

《侍坐》《齐桓晋文之事》 修身施仁 暴政虐民

《非攻》 非攻兼爱 不义战争

《五蠹》 武力争夺 仁义兼爱

《庄子寓言四则》 顺其自然 逆道抗命

《察传》 治事严谨 道听途说

(三)四篇文章的顺序及定位

1、首先讲《非攻》,联系《齐桓晋文之事》看儒墨之同

2、其次讲《五蠹》,联系《非攻》《齐桓》辨法与儒墨之异

3、再次讲《庄子》,联系《五蠹》《非攻》《齐桓》看道家的独特主张

4、最后讲《察传》,联系《五蠹》《非攻》落实说理文写作借鉴

3、 课文要点解读

(一)关于《非攻》

1、三段文字,各举了哪些事例?有何共性?

第一段:(1)窃其桃李(2)攘人鸡豚(3)取人马牛(4)杀不辜人(5)不义攻国

第二段:(1)杀一人(2)杀十人(3)杀百人(4)不义攻国

类比设喻,层层递进,“亏人愈多,不仁兹甚,罪益厚”。对人伤害程度逐渐加深,罪过越来越大,形象地指责侵略行径为大不义。

第三段:(1)不知白黑之辩(2)不知甘苦之辩(3)不知义与不义之辩

类比设喻,深刻地表明“辩义与不义之乱”的可怕状态。

共同特点是从生活现象、身边事例言及家国大事。

2、文章题为“非攻”,三段各写了什么内容?

第一段:攻之不义

第二段:攻之大罪

第三段:非之必要

3、“从而誉之,谓之义”一句,在文中重复三次,“誉”字做何解?题为“非攻”,为何不是“非战”,反映出墨子怎样的战争观?

“誉”有称赞、美化之意。墨子深刻地解释了战争的欺骗性。【古往今来,战争宣传和战争文学当中的美化战争的行为一直不断,可联系现实稍加拓展,体会墨子的先进思想】

“杀不辜人”“不义攻国”

墨子主张“非攻”,而不是“非战”,他反对的是侵略主义,而认为自卫是必要的。墨子反对不义战争,更反对美化战争的可耻行径。

墨家子弟,人人身兼力行,个个都有好身手,以自强助弱,急人之难,解人之困,爱众亲仁,推衣解食,视人如己。他的“兼爱”,是要“言必信,行必果”,为“除天下之大害”,必要时“不惮以身为牺牲”。【《墨攻》】

墨家的“非攻”,是止戈为“武”,墨子特别指出,武王伐纣即“非所谓攻也,所谓诛也”,在必要时不惜舍己为人,“代天行诛”。

墨家:非攻慎守 拥兵以自卫,“代天行诛”

4、作为一个无法回避的话题,诸子如何对待战争?有何根据?

子贡问政。子曰:“足食,足兵,民信之矣。”子贡曰:“必不得已 ( http: / / baike. / view / 59228.htm" \t "_blank )而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。” 子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先?”曰:“去食。自古皆有死,民无信不立 ( http: / / baike. / view / 1304963.htm" \t "_blank )。”《论语·颜渊》

子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”《侍坐》

儒家:足兵以保民

道家:无争以止战 “小国寡民”,“无为而治”

法家:以战止战 “养耕战之士”, 武力争夺

5、联系第二专题的学习内容,拓展探讨:儒墨在救世主张方面有何共同之处?又有何区别?

重视内在道德力量的作用;都身体力行,矢志不渝地践行自己的理想。

墨家主张不分等级阶层的爱,儒家强调社会等级存在的必要,因此儒家为后世统治者肢解利用。墨家则只停留于文章中,为统治者所弃。

(二)关于《五蠹》

1、第1、2、3段的关键词句分别是什么?

第一段:不期修古,不法常可

第二段:(财——利)争(古不争,今人争)古:“人民少而财有余”“不事力而养足”

第三段:(官——名)让(古轻让,今难让)今:“人民众而货财寡”“事力劳而供养薄”

2、第4段举“山居泽居”的例子有何作用?本段在结构上有何作用?

“山居泽居”之例浅显且深刻,紧承2、3段的内容,证明古人不争轻让,今人重争难让都是因为利益(厚薄)的原因,完全与道德无关。(这样就在根本上否定了儒墨两家“仁爱”“兼爱”的道德救世的主张,为提出法家的主张铺垫,就是所谓的“先破后立”)

【补充:根源是什么?根源在于韩非认为“人性本恶”,所以人天生是逐利的动物,人对名利的追求古今相同。】

因为人们争夺的原因在本质上是相同的,然而古今的形势却发生了变化,所以古代的制度就不再适应今天的情况,就必须有新的制度,这就是“事因于世而备适于事”的道理。本段承上启下。

5、6两段分别论证“世异则事异”“事异则备变”。

3、第5、6、8三段有何作用?

5、6段通过古今对比用事实证明道德竞争的手段在当今时代是不可能成功的、智谋手段也同样是过时的竞争手段,因此,推出“上古竞于道德,中世逐于智谋,当今争于气力”的结论。

4、在第3至4段中韩非子为何选取尧、禹为例而不是其他人?对于韩非在第4段的观点,你认为站得住脚吗?

尧是儒家推崇的圣君,禹是墨家尊崇的“偶像”,韩非以之为例来证明尧禹的仁德并非因为儒墨宣扬的真仁义,而是实实在在的利益考虑,从而达到攻击儒家确立法家学说的目的。【阅读延伸题训练点】

学生可以见仁见智。但是,从根本上说,可以结合《察传》的观点,韩非子的说法很明显犯了“闻言而不察”的错误,但也可以理解为韩非子故意曲解事实,服务于自圆其说攻击儒家的目的。【包括子贡辨仁的观点,可以联系《烛之武退秦师》让学生延伸讨论】

5、文章第7段得三个关键词是什么?核心是什么? 从这句话可以看到法家怎样的战争观?与儒墨在这一问题上的主张有何不同?

竟、逐、争;核心是“争”。

主张武力争夺,以战止战。

(联系题目)法家的战争观受到儒墨的影响,并且有根本分歧,所以韩非视儒墨思想妨碍其耕战立国武力扩张的主张的实现,因而视其为“五蠹”之一,必欲处之而后快。【秦王朝的“焚书坑儒”在此埋下伏笔】

(三)关于《庄子寓言四则》

1、《庖丁解牛》

庄子借庖丁之口讲的仅仅是关于养生的道理么?文惠君只悟到了养生,说明了什么?

【联系《寡人之于国也》,联系相关资料】

庄子的境界,寓节欲止争、做人治国之大道。从延长生命长度的角度而言,名缰利锁困扰人的身心,必致体病多疾,何以长寿。所以,安时处顺吧,回避开生活中的矛盾吧。小小的梁国,还要做霸主之梦,最终的结局不是很明显的么?文惠君何尝不是个族庖呢?他又怎么可能懂得庄子所说的大道呢?

他的结局就是他执迷不悟的报应吧。

2、《望洋兴叹》

人的认知与作为都是有局限的,那么功利世俗追求又有什么意义呢?

3、《安知鱼乐》

逻辑学上讲,是偷换概念。

在无限的时空中,每个人是有限的,所以每个人对世界的解释都戴着有色眼镜,所以每个人在追求的过程中,都是在从各自的角度去追求所谓的真理,真正的真理存在于超越二元对立的时空之中。

所以,世俗的追求也是没有意义的。

4、《庄周梦蝶》 联系《归去来兮辞》《前赤壁赋》

在对于无限的空间时间之中,有限马上就消失了,人在做梦和梦中的梦,两者之间只不过是层次的不同,因此不要走执著于眼前有形的这一切,要勇于摆脱名缰利锁。

所以,陶渊明讲“胡为乎遑遑欲何之?”“聊乘化以归尽,乐夫天命夫奚疑?”苏东坡讲“报明月而长终”,“共适风月”。

总结起来,这四则故事当中共性的东西是:庄子在从根本上否定世俗的功力争斗的荒诞和没有意义,从一个大境界上去除人们的欲望从而达到“止争”的目的,可谓“釜底抽薪”,比之于儒墨法三家,庄子的止争救世之法真是独辟蹊径。

反过来说,“以其不争,故莫能与之争”,“无为而无不为”【《老子》】,这是老庄的大智慧。

(四)关于《察传》

1、围绕“察传”的话题文章是怎样展开论证的?

第一段:必须察(亮出观点)

第二段:为何察(察与不察的结果)

第三四段:怎样察(察的方法)

吕不韦是一个成功的商人政治家,这篇文章有商人的精明,也有治学处世的谨慎在里面,明显的救世主张,不明显。

如果也要讲“争”,我们不妨把这篇文章理解为:要审慎地去争。

严密的论证结构,举论据说理的方法,可以做写作指导。

建议一:让学生完成天津卷07年高考真题再讲,见附一

建议二:今天,有类似于《察传》的事吗》见附二《山西地震:“谣言”的背后是什么?》

单元思考:

我们民族,集中在春秋战国时期,出现了一批伟大的思想家,他们的思想具有长久的生命力和永恒的魅力,成为我们这个民族丰厚的文化遗产。我们的态度,应该是在批判中继承之,在继承中发展之。

那么,我们到底应该继承和发展什么?或者说,先秦诸子的救世实践给我们这个民族在今天留下了什么?

易中天先生在《先秦诸子百家争鸣》中这样说:(在厘清诸子思想的糟粕和局限之后)墨家关注社会,留下了社会理想,这就是平等、互利、博爱;道家关注人生,留下了人生追求,这就是真实、自由、宽容;法家关注国家,留下了治国理念,这就是公开、公平、公正;儒家关注文化,留下了核心价值,这就是仁爱、正义、自强。

或者说,墨家留下了建设家园的美好理想,道家留下了指导人生智慧结晶,法家留下了应对变革的思想资源,儒家留下了凝聚民心的价值体系。

这些,都是我们民族的精神财富。

附一:阅读下面的文言文,完成1~5题。

夫传言不可以不察,数传而白为黑,黑为白。故狗似玃,玃似母猴,母猴似人,人之与狗则远矣。此愚者之所以大过也。

闻而审,则为福矣;闻而不审,不若不闻矣。齐桓公闻管子于鲍叔,楚庄闻孙叔敖于沈尹筮,审之也,故国霸诸侯也。吴王闻越土勾践于太宰否,智伯闻赵襄子于张武,不审也。故国亡身死也。

凡闻言必熟论,其于人必验之以理。鲁哀公问于孔子曰:“乐正夔一足,信乎?”孔子曰:“昔者舜欲以乐传教于天下,乃令重黎举夔于草莽之中而进之,舜以为乐正。夔于是正六律,和五声,以通八风。而天下大服。重黎又欲益求人,舜曰:‘夫乐,天地之精也,得失之节也。故唯圣人为能和乐之本也。夔能和之,以平天下,若夔者一而足矣。’故曰‘夔一足’,非“一足”也。”宋之丁氏家无井,而出溉汲,常一人居外。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”有闻而传之者曰:“丁氏穿井得一人。”国之道之,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。子夏之晋,过卫,有读史记者曰:“晋师三豕涉河。”子夏曰:“非也,是己亥也。夫已与三相近,豕与亥相似。”至于晋而问之,则日,晋师己亥涉河也。

辞多类非而是,多类是而非,是非之经,不可不分,此圣人之所慎也。然则何以慎?缘物之情及人之情,以为所闻,则得之矣。(《吕氏春秋·慎行论·察传》)

【注】乐正,乐官之长。夔,人名。

1.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A.乐正夔一足,信乎 信:相信

B.乃令重黎举受于草莽之中而进之 进:进用

C.夫乐,天地之精也,得失之节也 节:关键

D.宋之丁氏家无井,而出溉汲 汲:打水

2.下列句子中加点的词的意义和用法,不相同的一组是( )

A.闻而审,则为福矣 三人行,则必有我师

B.齐桓公闻管子于鲍叔 天下之欲疾其君者皆欲赴塑于王

C.有闻而传之者曰 四方之士无有不守而拜且泣者

D.宋君令人问之于丁氏 厥秦以利晋,唯君图之

3.下列各项中每句话都能体现本文主旨的一项是( )

①夫传言不可以不察。

②闻而审,则为福矣;闻而不审,不若不闻矣。

③凡闻言必熟论,其于人必验之以理。

④求闻之若此,不若无闻也。

⑤是非之经,不可不分,此圣人之所慎也。

⑥缘物之情及人之情,以为所闻,则得之矣。

A.①②⑤ B.①③⑥ C.②④⑤ D.③④⑥

4.下列对本文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.第二段通过齐桓、楚庄王、吴王、智伯的故事,说明对别人的话要仔细分析,认真核查。

B.第三段与夔、丁氏、子夏有关的文字,说明不结合语言环境,不推究事理,就会造成误解、误传。

C.本文分别以生活事例、历史事实和寓言故事作为论据,夹叙夹议,深入浅出。

D.文中有的事例“类是而非”,有的事例“类非而是”,分别从正反两方面进行论证。

5.把文言文中画横线的语句翻译成现代汉语。(8分)

(1)此愚者之所以大过也。

译文:

(2)故曰“夔一足”,非“一足”也。

译文:

(3)有读史记者曰:“晋师三豕涉河。”

译文:

【参考答案】(12分,每小题3分)

1.A

2.B

3.B

4.D

5.(8分)

(1)这是愚蠢的人犯大错误的原因。

(2)所以说“夔一个人足够了”,不是“夔一只脚”(要条腿)。

(3)有读史书的人说:“晋国军队三头猪渡过黄河。”

【参考译文】

传闻不可以不审察,经过辗转相传白的成了黑的,黑的成了白的。所以狗似玃,玃似猕猴,猕猴似人,人和狗的差别就很远了。这是愚人所以犯大错误的原因。

听到什么如果加以审察,就有好处;听到什么如果不加审察,不如不听。齐桓公从鲍叔牙那里得知管仲,楚庄王从沈尹筮那里得知孙叔敖,审察他们,因此国家称霸于诸侯。吴王从太宰嚭那里听信了越王勾践的话,智伯从张武那里听信了赵襄子的事,没有经过审察便相信了,因此国家灭亡自己送了命。

凡是听到传闻,都必须深透审察,对于人都必须用理进行检验。鲁哀公问孔子说:“乐正夔只有一只脚,真的吗?”孔子说:“从前舜想用音乐向天下老百姓传播教化,就让重黎从民间举荐了夔而且起用了他,舜任命他做乐正。夔于是校正六律,谐和五声,用来调和阴阳之气。因而天下归顺。重黎还想多找些象夔这样的人,舜说:‘音乐是天地间的精华,国家治乱的关键。只有圣人才能做到和谐,而和谐是音乐的根本。夔能调和音律,从而使天下安定,象夔这样的人一个就够了。’所以说‘一个夔就足够了’,不是‘夔只有一只足’。”宋国有个姓丁的人,家里没有水井,需要出门去打水,经常派一人在外专管打水。等到他家打了水井,他告诉别人说:“我家打水井得到一个人。”有人听了就去传播:“丁家挖井挖到了一个人。”都城的人人纷纷传说这件事,被宋君听到了。宋君派人向姓丁的问明情况,姓丁的答道,“得到一个人使用,并非在井内挖到了一个活人。”象这样听信传闻,不如不听。子夏到晋国去,经过卫国,有个读史书的人说:“晋军三豕过黄河。”子夏说:“不对,是己亥日过黄河。古文‘己’字与‘三’字字形相近,‘豕’字和‘亥’字相似。”到了晋国探问此事,果然是说,晋国军队在己亥那天渡过黄河。

言辞有很多似是而非,似非而是的。是非的界线,不可不分辩清楚,这是圣人需要特别慎重对待的问题。虽然这样,那末靠什么方法才能做到慎重呢?遵循着事物的规律和人的情理,用这种方法来审察所听到的传闻,就可以得到真实的情况了。

附二:

山西地震:“谣言”的背后是什么?( ( javascript:; )陈辉)

2010年02月25日 来源:竞报

2月20日到21日,山西晋中、太原、吕梁、长治、晋城、阳泉等地发生了集体恐慌事件,人们躲避在广场、公园等地,夜不归宿,甚至开车逃往外乡。一切,皆因网上的一篇热帖,而据悉,该帖的发帖者已被逮捕。

帖中内容是否属“谣言”,尚需法律认定,暂不讨论。我更关心的是,为什么一篇帖子能掀起如此大的风浪?类似的危机事件,我们以后将如何避免?

毫无疑问,“散布谣言”可耻,但众所周知,网络是一个开放的空间,其中的虚假信息与不负责任言论是常见的。比如在BBS上,经常可以看到网友对骂,甚至互指对方为“猪”、“狗”等,看这样帖子的人,无非是一笑了之,绝不会据此而认为,真正的猪狗已进化到能上网发帖的水准。因为,人们有常识,也有判断力。

我们这么说,并非怂恿骂人,更非为“散布谣言”的行为辩护,而是要说明,谣言止于智者。制止谣言很重要,但更重要的工作是造就出更多的智者,让谣言自然失去市场。

那么,如何打造“智者”?显然,靠学校教育是做不到的,我们不可能把所有人再培训一次。最简单的办法,是要让人们获得更多信息,哪怕一些似乎不那么好的信息。因为判断力源于信息的搜集,越多元化的信息,就越有助于人们得出相对公允的判断,从而避免极端情绪,进而减少危机。或者,我们也可以这么来形容,要防止疾病,打扫垃圾固然是重要的,但更重要的,却还是提升自身的免疫力。

但遗憾的是,在山西的此次事件中,我们看到的是正好相反的情况。许多人看到一篇“热帖”后,并没有进行理性反思,也没有第一时间到有关权威机构核实,就急忙躲出了家门,而本来游移不定的更多人,眼见别人如此,就在从众心里的裹胁下,匆忙作出了错误选择——于是乎,恐慌情绪就蔓延开来,就酿成了公共危机的事件。

既然如此,我们能把其中的全部责任归到 “热帖”上吗?为什么这么多成年人也都失去了判断力?此外,权威机构出面迟缓,没能及时提供正确信息,也没能及时进行疏导,又该占多大责任?还有,人们为何没有及时向权威机构确认信息的意识习惯呢?这是否与这些权威机构平时的服务态度有关?

任何一个公众事件的产生,都包含着多方面的原因。处理一个“热帖”容易,但在互联网时代,谁又能根除类似的热帖呢?况且,就算是没有互联网的年代,谣言也在传播。仅拿“热帖”说事,而不处理其他相关责任人,不去深究危机产生的背景与环境问题,不着力去营造一个更有好的网络信息空间,那么,我们又如何规避下一次危机?

PAGE

1

——选修二第三专题管窥

1、 设计思路

(一)承第二专题,进一步落实文言知识

(二)执思想一端,深读文本并相机拓展

诸子的文章是其思想的载体,了解诸子的思想,才可能真正理解诸子的文章。本单元的选文自然不能代表诸子思想的全部,但是能够统一在关于“争”和“战”这两个命题上,所以,建议四篇文章统一在这两个命题下进行。

在篇章教学中,首先要注重从文本的字里行间生成相关的理解,其次也要给学生补充相关的适度的知识来拓展和加深对文章的理解,最好能够由浅入深,循序渐进。为方便教学,有两个建议:一、从《单元泛读》切入,给学生一个关于诸子所处时代及思想特征的总认识。二、按照《非攻》《五蠹》《庄子寓言四则》《察传》的顺序来教学。

(三)执文章一端,学习说理做写作借鉴

高二下学期,在写作方面,如何写好说理议论文,是一项重要的教学任务。本单元的《非攻》《察传》《五蠹》,其实也是非常好的写作示范文本。在怎样举证(举怎样的证)、如何构思等方面,三篇文章都可学。建议有所侧重。

2、 总体安排

(一)注意补充勾连,以《泛读导引》导入单元教学,形成单元文化认知基础

1、诸子(儒墨道法)思想概括比较

派别 核心 思想基础 提 倡 主 张

儒家 仁爱 “礼乐”“仁义” “忠恕”“中庸” “德治”“仁政”

墨家 兼爱 “兼相爱” “交相利” 尚贤尚同、非攻非命

法家 集权 “法”“术”“势” “不别亲疏贵贱,一断于法” 以法治国、耕战立国

道家 无为 “道” 清静无为 道法自然、顺其自然

2、诸子的思想、文章流传后世,影响至今,其价值何在?

普遍具有拯世济民的责任感和平治天下的使命感,这使他们获得了思想个性,而且也促使他们将思想变成文字。(思想价值)

独立个性之存在,是文章“自家”风格生成之根基,而独特的风格正是文学的重要特质。(文章价值)

3、诸子以拯世济民、平治天下为使命,那么,在春秋战国时代,救世平天下的最大障碍是什么?/要解决的根本问题是什么?

“三多”:多国、多争、多战 【电影《孔子》《墨攻》《麦田》《大兵小将》】

(1)国多而失范

从礼渐崩乐渐坏到全社会的无序与暴乱【黄仁宇《孔孟》】导致社会的大震荡、大分化、大变动局面。也就是从邦国制度到帝国制度过渡的所谓“帝国的前夜”的漫长的“黑暗时期”。【易中天《帝国的终结》】

(2)多无序之争

图存图霸之争、土地属民之争、储君之争、君臣之争、人才之争、学说主张之争、人才互争、功利之争;父子相争、兄弟相争、同学相争,争的特点是“无序”,即恶性竞争,围绕“功利获取”为核心“不择手段”的争,不讲规则的争,带来的巨大的社会恶果。

(3)多不义之战

当时争的手段有很多,比如阴谋诡计,结党谋私等等。而“战”是“争”的极端手段,当其他的“争”都不管用的时候,最后的手段归结于“战”。因此,孟子讲“春秋无义战。”【《孟子·尽心下》】《春秋》记载“242年间(300多次战争),弑君36,亡国52”。“十年十一战,民不堪命。”【《左传·桓公二年》】并且产生了所谓的“战争智慧”,比如《左传》《孙子兵法》“三十六计”等。

4、“多国、多争、多战”社会影响与诸子的学说主张(解决方案)有何联系?

诸子百家从“平治天下”的最终目的出发,以“王天下”或“霸天下”为诱饵,向诸侯推销自己的政治主张。他们从不同角度看到了“三多”的社会危害,因而也对应地提出了相应的“治疗方案”。

儒家看到道德沦丧,伦理失范,仁义尽失的问题,因而着眼于用道德的力量和伦理的规范来救世。人人为君子,天下尽尧舜,即使有争,也应该是君子之争,有序之争。

墨家注意到因为争,人相仇,专其利的可怕,因而提出“兼相爱,交相利”的主张。由爱己而爱人,由利己而利他,互惠共赢,变“无序”之争为“有序有德”之争。

道家很明白因为多争纵欲,所以伤身多疾,所以提倡“清静无为”以节欲,大谈养生长寿以为利,放言“三无”以息功名之心,干脆“人人不争”,自然“止争”。

法家成说较晚,大概看到了以上学说行世多年而无一成功,于是明白“以战止战,最终止争”的道理,所以提出“耕战立国”,排斥儒墨,统一思想,除五蠹之民,严刑峻法养耕战之士把武力发展到极致。因为韩非认为:“当今争于气力”,所谓“气力”,无非“国力”和“武力”,而已。

从最直接的结果而言,法家取得了成功,秦的成功是法家思想结出的果子。

当然,我们也应该看到各家学派从不同的角度出发,对社会问题的诊断各有其长,也各有其短,儒墨都乐观地估计了道德的力量,忽视了彼时代“功利”思想难以回避的社会原因,道家境界高远,然而想在一个混乱的时代让更多的人保持“精神的清洁”,这只能是老庄的一厢情愿,法家看到的外在约束制止作恶的意义,以严法辅以苛刑来维护社会的秩序,在一定程度符合当时的社会情况,然而法家排除儒墨所讲的道德,看不到内在约束力量的作用,这又是法家可悲的一面。后继的封建统治者则看到了这一点,所以从各家各取所需,形成“儒为表,法为里”的“止争”策略,维系其统治,行世一千多年,影响到了中国社会的各个方面。

为什么进行这样的梳理?因为本专题四篇文章,主要围绕“争”“战”来展开,有了这样的认知,为本专题的学习做好了充分必要的铺垫。

为什么可以进行这样的梳理?因为学生此前已经学过《勾践灭吴》《邹忌讽齐王纳谏》《冯谖客孟尝君》《烛之武退秦师》《崤之战》《齐桓晋文之事》等与那个时代相关的文章,在此基础上,有必要在思想认识上引导学生深入地认识那个时代。

“孔孟是粮食,庄子是医院,佛教是百货公司。”——南怀瑾

推荐阅读:

萧功秦《为什么我们缺少特立独行的人生态度 ( http: / / mail175-221. / classic / base_download_att.php file_name=%E8%90%A7%E5%8A%9F%E7%A7%A6%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%88%91%E4%BB%AC%E7%BC%BA%E5%B0%91%E7%89%B9%E7%AB%8B%E7%8B%AC%E8%A1%8C%E7%9A%84%E4%BA%BA%E7%94%9F%E6%80%81%E5%BA%A6.doc&file_size=42564&mid=1267670186.26897.0.mail175-221.:2,S&content_type=application / msword&attinfo=4-3850-60602-base64&fid=new )》

鲍鹏山《庄子:当我们无路可走的时候》

【延伸写作话题】

说“争”

(二)对四篇文章主旨的基本理解

课 文 主 张 反 对

《侍坐》《齐桓晋文之事》 修身施仁 暴政虐民

《非攻》 非攻兼爱 不义战争

《五蠹》 武力争夺 仁义兼爱

《庄子寓言四则》 顺其自然 逆道抗命

《察传》 治事严谨 道听途说

(三)四篇文章的顺序及定位

1、首先讲《非攻》,联系《齐桓晋文之事》看儒墨之同

2、其次讲《五蠹》,联系《非攻》《齐桓》辨法与儒墨之异

3、再次讲《庄子》,联系《五蠹》《非攻》《齐桓》看道家的独特主张

4、最后讲《察传》,联系《五蠹》《非攻》落实说理文写作借鉴

3、 课文要点解读

(一)关于《非攻》

1、三段文字,各举了哪些事例?有何共性?

第一段:(1)窃其桃李(2)攘人鸡豚(3)取人马牛(4)杀不辜人(5)不义攻国

第二段:(1)杀一人(2)杀十人(3)杀百人(4)不义攻国

类比设喻,层层递进,“亏人愈多,不仁兹甚,罪益厚”。对人伤害程度逐渐加深,罪过越来越大,形象地指责侵略行径为大不义。

第三段:(1)不知白黑之辩(2)不知甘苦之辩(3)不知义与不义之辩

类比设喻,深刻地表明“辩义与不义之乱”的可怕状态。

共同特点是从生活现象、身边事例言及家国大事。

2、文章题为“非攻”,三段各写了什么内容?

第一段:攻之不义

第二段:攻之大罪

第三段:非之必要

3、“从而誉之,谓之义”一句,在文中重复三次,“誉”字做何解?题为“非攻”,为何不是“非战”,反映出墨子怎样的战争观?

“誉”有称赞、美化之意。墨子深刻地解释了战争的欺骗性。【古往今来,战争宣传和战争文学当中的美化战争的行为一直不断,可联系现实稍加拓展,体会墨子的先进思想】

“杀不辜人”“不义攻国”

墨子主张“非攻”,而不是“非战”,他反对的是侵略主义,而认为自卫是必要的。墨子反对不义战争,更反对美化战争的可耻行径。

墨家子弟,人人身兼力行,个个都有好身手,以自强助弱,急人之难,解人之困,爱众亲仁,推衣解食,视人如己。他的“兼爱”,是要“言必信,行必果”,为“除天下之大害”,必要时“不惮以身为牺牲”。【《墨攻》】

墨家的“非攻”,是止戈为“武”,墨子特别指出,武王伐纣即“非所谓攻也,所谓诛也”,在必要时不惜舍己为人,“代天行诛”。

墨家:非攻慎守 拥兵以自卫,“代天行诛”

4、作为一个无法回避的话题,诸子如何对待战争?有何根据?

子贡问政。子曰:“足食,足兵,民信之矣。”子贡曰:“必不得已 ( http: / / baike. / view / 59228.htm" \t "_blank )而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。” 子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先?”曰:“去食。自古皆有死,民无信不立 ( http: / / baike. / view / 1304963.htm" \t "_blank )。”《论语·颜渊》

子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”《侍坐》

儒家:足兵以保民

道家:无争以止战 “小国寡民”,“无为而治”

法家:以战止战 “养耕战之士”, 武力争夺

5、联系第二专题的学习内容,拓展探讨:儒墨在救世主张方面有何共同之处?又有何区别?

重视内在道德力量的作用;都身体力行,矢志不渝地践行自己的理想。

墨家主张不分等级阶层的爱,儒家强调社会等级存在的必要,因此儒家为后世统治者肢解利用。墨家则只停留于文章中,为统治者所弃。

(二)关于《五蠹》

1、第1、2、3段的关键词句分别是什么?

第一段:不期修古,不法常可

第二段:(财——利)争(古不争,今人争)古:“人民少而财有余”“不事力而养足”

第三段:(官——名)让(古轻让,今难让)今:“人民众而货财寡”“事力劳而供养薄”

2、第4段举“山居泽居”的例子有何作用?本段在结构上有何作用?

“山居泽居”之例浅显且深刻,紧承2、3段的内容,证明古人不争轻让,今人重争难让都是因为利益(厚薄)的原因,完全与道德无关。(这样就在根本上否定了儒墨两家“仁爱”“兼爱”的道德救世的主张,为提出法家的主张铺垫,就是所谓的“先破后立”)

【补充:根源是什么?根源在于韩非认为“人性本恶”,所以人天生是逐利的动物,人对名利的追求古今相同。】

因为人们争夺的原因在本质上是相同的,然而古今的形势却发生了变化,所以古代的制度就不再适应今天的情况,就必须有新的制度,这就是“事因于世而备适于事”的道理。本段承上启下。

5、6两段分别论证“世异则事异”“事异则备变”。

3、第5、6、8三段有何作用?

5、6段通过古今对比用事实证明道德竞争的手段在当今时代是不可能成功的、智谋手段也同样是过时的竞争手段,因此,推出“上古竞于道德,中世逐于智谋,当今争于气力”的结论。

4、在第3至4段中韩非子为何选取尧、禹为例而不是其他人?对于韩非在第4段的观点,你认为站得住脚吗?

尧是儒家推崇的圣君,禹是墨家尊崇的“偶像”,韩非以之为例来证明尧禹的仁德并非因为儒墨宣扬的真仁义,而是实实在在的利益考虑,从而达到攻击儒家确立法家学说的目的。【阅读延伸题训练点】

学生可以见仁见智。但是,从根本上说,可以结合《察传》的观点,韩非子的说法很明显犯了“闻言而不察”的错误,但也可以理解为韩非子故意曲解事实,服务于自圆其说攻击儒家的目的。【包括子贡辨仁的观点,可以联系《烛之武退秦师》让学生延伸讨论】

5、文章第7段得三个关键词是什么?核心是什么? 从这句话可以看到法家怎样的战争观?与儒墨在这一问题上的主张有何不同?

竟、逐、争;核心是“争”。

主张武力争夺,以战止战。

(联系题目)法家的战争观受到儒墨的影响,并且有根本分歧,所以韩非视儒墨思想妨碍其耕战立国武力扩张的主张的实现,因而视其为“五蠹”之一,必欲处之而后快。【秦王朝的“焚书坑儒”在此埋下伏笔】

(三)关于《庄子寓言四则》

1、《庖丁解牛》

庄子借庖丁之口讲的仅仅是关于养生的道理么?文惠君只悟到了养生,说明了什么?

【联系《寡人之于国也》,联系相关资料】

庄子的境界,寓节欲止争、做人治国之大道。从延长生命长度的角度而言,名缰利锁困扰人的身心,必致体病多疾,何以长寿。所以,安时处顺吧,回避开生活中的矛盾吧。小小的梁国,还要做霸主之梦,最终的结局不是很明显的么?文惠君何尝不是个族庖呢?他又怎么可能懂得庄子所说的大道呢?

他的结局就是他执迷不悟的报应吧。

2、《望洋兴叹》

人的认知与作为都是有局限的,那么功利世俗追求又有什么意义呢?

3、《安知鱼乐》

逻辑学上讲,是偷换概念。

在无限的时空中,每个人是有限的,所以每个人对世界的解释都戴着有色眼镜,所以每个人在追求的过程中,都是在从各自的角度去追求所谓的真理,真正的真理存在于超越二元对立的时空之中。

所以,世俗的追求也是没有意义的。

4、《庄周梦蝶》 联系《归去来兮辞》《前赤壁赋》

在对于无限的空间时间之中,有限马上就消失了,人在做梦和梦中的梦,两者之间只不过是层次的不同,因此不要走执著于眼前有形的这一切,要勇于摆脱名缰利锁。

所以,陶渊明讲“胡为乎遑遑欲何之?”“聊乘化以归尽,乐夫天命夫奚疑?”苏东坡讲“报明月而长终”,“共适风月”。

总结起来,这四则故事当中共性的东西是:庄子在从根本上否定世俗的功力争斗的荒诞和没有意义,从一个大境界上去除人们的欲望从而达到“止争”的目的,可谓“釜底抽薪”,比之于儒墨法三家,庄子的止争救世之法真是独辟蹊径。

反过来说,“以其不争,故莫能与之争”,“无为而无不为”【《老子》】,这是老庄的大智慧。

(四)关于《察传》

1、围绕“察传”的话题文章是怎样展开论证的?

第一段:必须察(亮出观点)

第二段:为何察(察与不察的结果)

第三四段:怎样察(察的方法)

吕不韦是一个成功的商人政治家,这篇文章有商人的精明,也有治学处世的谨慎在里面,明显的救世主张,不明显。

如果也要讲“争”,我们不妨把这篇文章理解为:要审慎地去争。

严密的论证结构,举论据说理的方法,可以做写作指导。

建议一:让学生完成天津卷07年高考真题再讲,见附一

建议二:今天,有类似于《察传》的事吗》见附二《山西地震:“谣言”的背后是什么?》

单元思考:

我们民族,集中在春秋战国时期,出现了一批伟大的思想家,他们的思想具有长久的生命力和永恒的魅力,成为我们这个民族丰厚的文化遗产。我们的态度,应该是在批判中继承之,在继承中发展之。

那么,我们到底应该继承和发展什么?或者说,先秦诸子的救世实践给我们这个民族在今天留下了什么?

易中天先生在《先秦诸子百家争鸣》中这样说:(在厘清诸子思想的糟粕和局限之后)墨家关注社会,留下了社会理想,这就是平等、互利、博爱;道家关注人生,留下了人生追求,这就是真实、自由、宽容;法家关注国家,留下了治国理念,这就是公开、公平、公正;儒家关注文化,留下了核心价值,这就是仁爱、正义、自强。

或者说,墨家留下了建设家园的美好理想,道家留下了指导人生智慧结晶,法家留下了应对变革的思想资源,儒家留下了凝聚民心的价值体系。

这些,都是我们民族的精神财富。

附一:阅读下面的文言文,完成1~5题。

夫传言不可以不察,数传而白为黑,黑为白。故狗似玃,玃似母猴,母猴似人,人之与狗则远矣。此愚者之所以大过也。

闻而审,则为福矣;闻而不审,不若不闻矣。齐桓公闻管子于鲍叔,楚庄闻孙叔敖于沈尹筮,审之也,故国霸诸侯也。吴王闻越土勾践于太宰否,智伯闻赵襄子于张武,不审也。故国亡身死也。

凡闻言必熟论,其于人必验之以理。鲁哀公问于孔子曰:“乐正夔一足,信乎?”孔子曰:“昔者舜欲以乐传教于天下,乃令重黎举夔于草莽之中而进之,舜以为乐正。夔于是正六律,和五声,以通八风。而天下大服。重黎又欲益求人,舜曰:‘夫乐,天地之精也,得失之节也。故唯圣人为能和乐之本也。夔能和之,以平天下,若夔者一而足矣。’故曰‘夔一足’,非“一足”也。”宋之丁氏家无井,而出溉汲,常一人居外。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”有闻而传之者曰:“丁氏穿井得一人。”国之道之,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。子夏之晋,过卫,有读史记者曰:“晋师三豕涉河。”子夏曰:“非也,是己亥也。夫已与三相近,豕与亥相似。”至于晋而问之,则日,晋师己亥涉河也。

辞多类非而是,多类是而非,是非之经,不可不分,此圣人之所慎也。然则何以慎?缘物之情及人之情,以为所闻,则得之矣。(《吕氏春秋·慎行论·察传》)

【注】乐正,乐官之长。夔,人名。

1.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A.乐正夔一足,信乎 信:相信

B.乃令重黎举受于草莽之中而进之 进:进用

C.夫乐,天地之精也,得失之节也 节:关键

D.宋之丁氏家无井,而出溉汲 汲:打水

2.下列句子中加点的词的意义和用法,不相同的一组是( )

A.闻而审,则为福矣 三人行,则必有我师

B.齐桓公闻管子于鲍叔 天下之欲疾其君者皆欲赴塑于王

C.有闻而传之者曰 四方之士无有不守而拜且泣者

D.宋君令人问之于丁氏 厥秦以利晋,唯君图之

3.下列各项中每句话都能体现本文主旨的一项是( )

①夫传言不可以不察。

②闻而审,则为福矣;闻而不审,不若不闻矣。

③凡闻言必熟论,其于人必验之以理。

④求闻之若此,不若无闻也。

⑤是非之经,不可不分,此圣人之所慎也。

⑥缘物之情及人之情,以为所闻,则得之矣。

A.①②⑤ B.①③⑥ C.②④⑤ D.③④⑥

4.下列对本文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.第二段通过齐桓、楚庄王、吴王、智伯的故事,说明对别人的话要仔细分析,认真核查。

B.第三段与夔、丁氏、子夏有关的文字,说明不结合语言环境,不推究事理,就会造成误解、误传。

C.本文分别以生活事例、历史事实和寓言故事作为论据,夹叙夹议,深入浅出。

D.文中有的事例“类是而非”,有的事例“类非而是”,分别从正反两方面进行论证。

5.把文言文中画横线的语句翻译成现代汉语。(8分)

(1)此愚者之所以大过也。

译文:

(2)故曰“夔一足”,非“一足”也。

译文:

(3)有读史记者曰:“晋师三豕涉河。”

译文:

【参考答案】(12分,每小题3分)

1.A

2.B

3.B

4.D

5.(8分)

(1)这是愚蠢的人犯大错误的原因。

(2)所以说“夔一个人足够了”,不是“夔一只脚”(要条腿)。

(3)有读史书的人说:“晋国军队三头猪渡过黄河。”

【参考译文】

传闻不可以不审察,经过辗转相传白的成了黑的,黑的成了白的。所以狗似玃,玃似猕猴,猕猴似人,人和狗的差别就很远了。这是愚人所以犯大错误的原因。

听到什么如果加以审察,就有好处;听到什么如果不加审察,不如不听。齐桓公从鲍叔牙那里得知管仲,楚庄王从沈尹筮那里得知孙叔敖,审察他们,因此国家称霸于诸侯。吴王从太宰嚭那里听信了越王勾践的话,智伯从张武那里听信了赵襄子的事,没有经过审察便相信了,因此国家灭亡自己送了命。

凡是听到传闻,都必须深透审察,对于人都必须用理进行检验。鲁哀公问孔子说:“乐正夔只有一只脚,真的吗?”孔子说:“从前舜想用音乐向天下老百姓传播教化,就让重黎从民间举荐了夔而且起用了他,舜任命他做乐正。夔于是校正六律,谐和五声,用来调和阴阳之气。因而天下归顺。重黎还想多找些象夔这样的人,舜说:‘音乐是天地间的精华,国家治乱的关键。只有圣人才能做到和谐,而和谐是音乐的根本。夔能调和音律,从而使天下安定,象夔这样的人一个就够了。’所以说‘一个夔就足够了’,不是‘夔只有一只足’。”宋国有个姓丁的人,家里没有水井,需要出门去打水,经常派一人在外专管打水。等到他家打了水井,他告诉别人说:“我家打水井得到一个人。”有人听了就去传播:“丁家挖井挖到了一个人。”都城的人人纷纷传说这件事,被宋君听到了。宋君派人向姓丁的问明情况,姓丁的答道,“得到一个人使用,并非在井内挖到了一个活人。”象这样听信传闻,不如不听。子夏到晋国去,经过卫国,有个读史书的人说:“晋军三豕过黄河。”子夏说:“不对,是己亥日过黄河。古文‘己’字与‘三’字字形相近,‘豕’字和‘亥’字相似。”到了晋国探问此事,果然是说,晋国军队在己亥那天渡过黄河。

言辞有很多似是而非,似非而是的。是非的界线,不可不分辩清楚,这是圣人需要特别慎重对待的问题。虽然这样,那末靠什么方法才能做到慎重呢?遵循着事物的规律和人的情理,用这种方法来审察所听到的传闻,就可以得到真实的情况了。

附二:

山西地震:“谣言”的背后是什么?( ( javascript:; )陈辉)

2010年02月25日 来源:竞报

2月20日到21日,山西晋中、太原、吕梁、长治、晋城、阳泉等地发生了集体恐慌事件,人们躲避在广场、公园等地,夜不归宿,甚至开车逃往外乡。一切,皆因网上的一篇热帖,而据悉,该帖的发帖者已被逮捕。

帖中内容是否属“谣言”,尚需法律认定,暂不讨论。我更关心的是,为什么一篇帖子能掀起如此大的风浪?类似的危机事件,我们以后将如何避免?

毫无疑问,“散布谣言”可耻,但众所周知,网络是一个开放的空间,其中的虚假信息与不负责任言论是常见的。比如在BBS上,经常可以看到网友对骂,甚至互指对方为“猪”、“狗”等,看这样帖子的人,无非是一笑了之,绝不会据此而认为,真正的猪狗已进化到能上网发帖的水准。因为,人们有常识,也有判断力。

我们这么说,并非怂恿骂人,更非为“散布谣言”的行为辩护,而是要说明,谣言止于智者。制止谣言很重要,但更重要的工作是造就出更多的智者,让谣言自然失去市场。

那么,如何打造“智者”?显然,靠学校教育是做不到的,我们不可能把所有人再培训一次。最简单的办法,是要让人们获得更多信息,哪怕一些似乎不那么好的信息。因为判断力源于信息的搜集,越多元化的信息,就越有助于人们得出相对公允的判断,从而避免极端情绪,进而减少危机。或者,我们也可以这么来形容,要防止疾病,打扫垃圾固然是重要的,但更重要的,却还是提升自身的免疫力。

但遗憾的是,在山西的此次事件中,我们看到的是正好相反的情况。许多人看到一篇“热帖”后,并没有进行理性反思,也没有第一时间到有关权威机构核实,就急忙躲出了家门,而本来游移不定的更多人,眼见别人如此,就在从众心里的裹胁下,匆忙作出了错误选择——于是乎,恐慌情绪就蔓延开来,就酿成了公共危机的事件。

既然如此,我们能把其中的全部责任归到 “热帖”上吗?为什么这么多成年人也都失去了判断力?此外,权威机构出面迟缓,没能及时提供正确信息,也没能及时进行疏导,又该占多大责任?还有,人们为何没有及时向权威机构确认信息的意识习惯呢?这是否与这些权威机构平时的服务态度有关?

任何一个公众事件的产生,都包含着多方面的原因。处理一个“热帖”容易,但在互联网时代,谁又能根除类似的热帖呢?况且,就算是没有互联网的年代,谣言也在传播。仅拿“热帖”说事,而不处理其他相关责任人,不去深究危机产生的背景与环境问题,不着力去营造一个更有好的网络信息空间,那么,我们又如何规避下一次危机?

PAGE

1