选修二第三专题单元辅导

图片预览

文档简介

课件36张PPT。安邦救世之思想,自成风格之文章

——选修二第三专题管窥一、设计思路

(一)承第二专题,进一步落实文言知识

(二)执思想一端,深读文本并相机拓展

(三)执文章一端,学习说理做写作借鉴两个建议:

一、从“单元泛读”切入,给学生一个关于诸子所处时代及思想特征的总认识。

二、按照《非攻》《五蠹》《庄子寓言四则》《察传》的顺序来教学。 二、总体安排(一)注意补充勾连,以“泛读导引”导入单元教学,形成单元文化认知基础

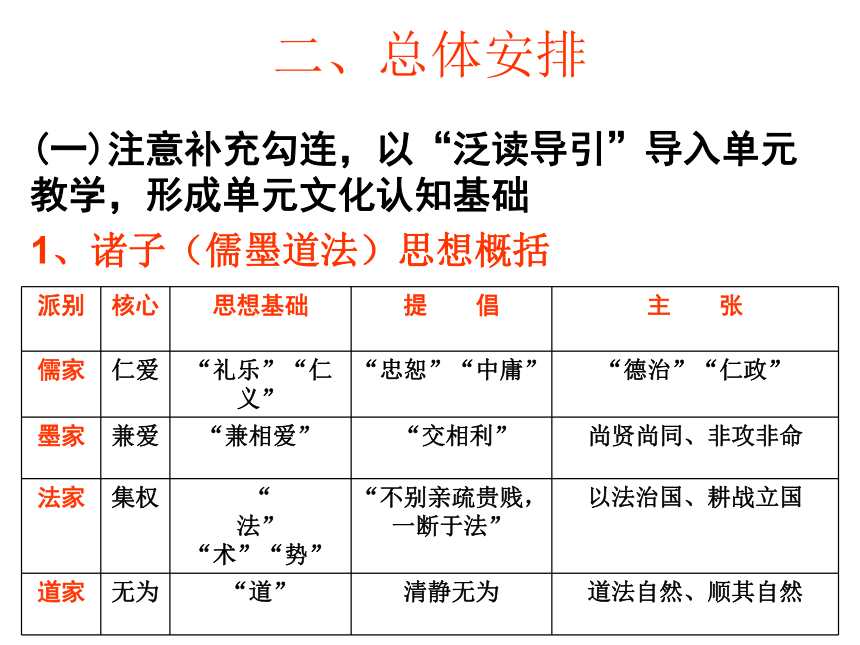

1、诸子(儒墨道法)思想概括2、诸子的思想、文章流传后世,影响至今,其价值何在? 普遍具有拯世济民的责任感和平治天下的使命感,这使他们获得了思想个性,而且也促使他们将思想变成文字。 (思想价值) 独立个性之存在,是文章“自家”风格生成之根基,而独特的风格正是文学的重要特质。 (文章价值) 3、诸子以拯世济民、平治天下为使命,那么,在春秋战国时代,救世平天下的最大障碍是什么?/要解决的根本问题是什么? “三多”: 多国——国多而失范 多争——多无序之争 多战——多不义之战 【电影《孔子》《墨攻》《麦田》《大兵小将》】 (1)国多而失范 从礼渐崩乐渐坏到全社会的无序与暴乱【黄仁宇《孔孟》】导致社会的大震荡、大分化、大变动局面。 也就是从邦国制度到帝国制度过渡的所谓“帝国的前夜”的漫长的“黑暗时期”。【易中天《帝国的终结》】 (2)多无序之争 图存图霸之争、土地属民之争、储君之争、君臣之争、人才之争、学说主张之争、人才互争;父子相争、兄弟相争、同学相争。(3)多不义之战 “战”是“争”的极端手段,当其他的“争”都不管用的时候,最后的手段归结于“战”。 “春秋无义战。” 【《孟子·尽心下》】 “242年间(300多次战争),弑君36,亡国52” 【《春秋》 】 “十年十一战,民不堪命。”【《左传·桓公二年》】4、“多国、多争、多战”社会影响与诸子的学说主张(解决方案)有何联系? 儒家看到道德沦丧,伦理失范,仁义尽失的问题,因而着眼于用道德的力量和伦理的规范来救世。

人人为君子,天下尽尧舜,即使有争,也应该是君子之争,有序之争。 墨家注意到因为争,人相仇,专其利的可怕,因而提出“兼相爱,交相利”的主张。

由爱己而爱人,由利己而利他,互惠共赢,变“无序”之争为“有序有德”之争。道家很明白因为多争纵欲,所以伤身多疾,所以提倡“清静无为”以节欲,大谈养生长寿以为利,放言“三无”以息功名之心。

干脆“人人不争”,自然“止争”。法家 “以战止战,最终止争” ,

提出“耕战立国”,排斥儒墨,统一思想,除五蠹之民,严刑峻法养耕战之士把武力发展到极致。

因为韩非认为:“当今争于气力”,所谓“气力”,无非“国力”和“武力”,而已。儒墨都乐观地估计了道德的力量,忽视了彼时代“功利”思想难以回避的社会原因;

道家境界高远,然而想在一个混乱的时代让更多的人保持“精神的清洁”,这只能是老庄的一厢情愿;

法家看到的外在约束制止作恶的意义,以严法辅以苛刑来维护社会的秩序,在一定程度符合当时的社会情况,然而法家排除儒墨所讲的道德,看不到内在约束力量的作用,这又是法家可悲的一面。推荐阅读:

萧功秦

《为什么我们缺少特立独行的人生态度》

鲍鹏山

《庄子:当我们无路可走的时候》

【延伸写作话题】

说“争”(二)对四篇文章主旨的基本理解 (三)四篇文章的顺序及定位1、首先讲《非攻》,联系《齐桓晋文之事》看儒墨之同

2、其次讲《五蠹》,联系《非攻》《齐桓》辨法与儒墨之异

3、再次讲《庄子》,联系《五蠹》《非攻》《齐桓》看道家的独特主张

4、最后讲《察传》,联系《五蠹》《非攻》落实说理文写作借鉴三、课文要点解读(一)关于《非攻》

1、三段文字,各举了哪些事例?有何共性?

第一段:(1)窃其桃李(2)攘人鸡豚

(3)取人马牛(4)杀不辜人(5)不义攻国

第二段:(1)杀一人(2)杀十人

(3)杀百人(4)不义攻国

类比设喻,层层递进,“亏人愈多,不仁兹甚,罪益厚”。对人伤害程度逐渐加深,罪过越来越大,形象地指责侵略行径为大不义。

第三段:(1)不知白黑之辩(2)不知甘苦之辩

(3)不知义与不义之辩

类比设喻,深刻地表明“辩义与不义之乱”的可怕状态。

共同特点是从生活现象、身边事例言及家国大事。2、文章题为“非攻”,三段各写了什么内容?

第一段:攻之不义

第二段:攻之大罪

第三段:非之必要 3、“从而誉之,谓之义”一句,在文中重复三次,“誉”字做何解?题为“非攻”,为何不是“非战”,反映出墨子怎样的战争观?“誉”有称赞、美化之意。墨子深刻地揭示了战争的欺骗性。

“杀不辜人”“不义攻国”墨子主张“非攻”,而不是“非战”,他反对的是侵略主义,而认为自卫是必要的。墨子反对不义战争,更反对美化战争的可耻行径。

墨家子弟,人人身兼力行,个个都有好身手,以自强助弱,急人之难,解人之困,爱众亲仁,推衣解食,视人如己。他的“兼爱”,是要“言必信,行必果”,为“除天下之大害”,必要时“不惮以身为牺牲”。【《墨攻》】

墨家的“非攻”,是止戈为“武”,墨子特别指出,武王伐纣即“非所谓攻也,所谓诛也”,在必要时不惜舍己为人,“代天行诛”。

墨家:非攻慎守 拥兵以自卫,“代天行诛” 4、作为一个无法回避的话题,诸子如何对待战争?有何根据?子贡问政。子曰:“足食,足兵,民信之矣。”子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。” 子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先?”曰:“去食。自古皆有死,民无信不立。”《论语·颜渊》

子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”《侍坐》

儒家:足兵以保民

道家:无争以止战 “小国寡民”,“无为而治”

法家:以战止战 “养耕战之士”, 武力争夺

5、联系第二专题的学习内容,拓展探讨:儒墨在救世主张方面有何共同之处?又有何区别?

重视内在道德力量的作用;都身体力行,矢志不渝地践行自己的理想。

墨家主张不分等级阶层的爱,儒家强调社会等级存在的必要,因此儒家为后世统治者肢解利用。墨家则只停留于文章中,为统治者所弃。(二)关于《五蠹》1、第1、2、3段的关键词/句分别是什么?

第一段:不期修古,不法常可(新)

第二段:(财—利)争(古不争,今人争)

古:“人民少而财有余”“不事力而养足”

第三段:(官—名)让(古轻让,今难让)

今: “人民众而货财寡”“事力劳而供养薄”2、第4段举“山居泽居”的例子有何作用?

“山居泽居”之例浅显且深刻,紧承2、3段的内容,证明古人不争轻让,今人重争难让都是因为利益(厚薄)的原因,完全与道德无关。

(这样就在根本上否定了儒墨两家道德救世的主张【非先圣】,为提出法家的主张铺垫,就是所谓的“先破后立”)3、第5、6、8三段有何作用? 5、6段通过古今对比用事实证明道德竞争的手段在当今时代是不可能成功的、智谋手段也同样是过时的竞争手段,因此,推出“上古竞于道德,中世逐于智谋,当今争于气力”的结论。4、在第3至4段中韩非子为何选取尧、禹为例而不是其他人?对于韩非在第4段的观点,你认为站得住脚吗?

尧是儒家推崇的圣君,禹是墨家尊崇的“偶像”,韩非以之为例来证明尧禹的仁德并非因为儒墨宣扬的真仁义,而是实实在在的利益考虑,从而达到攻击儒家确立法家学说的目的。 【阅读延伸题训练点】

学生可以见仁见智。但是,从根本上说,可以结合《察传》的观点,韩非子的说法很明显犯了“闻言而不察”的错误,但也可以理解为韩非子故意曲解事实,服务于自圆其说攻击儒家的目的。【包括子贡辨仁的观点,可以联系《烛之武退秦师》让学生延伸讨论】5、文章第7段得三个关键词是什么?核心是什么? 从这句话可以看到法家怎样的战争观?与儒墨在这一问题上的主张有何不同? 竟、逐、争;核心是“争”。

主张武力争夺,以战止战。

(联系题目)法家的战争观受到儒墨的影响,并且有根本分歧,所以韩非视儒墨思想妨碍其耕战立国武力扩张的主张的实现,因而视其为“五蠹”之一,必欲处之而后快。【秦王朝的“焚书坑儒”在此埋下伏笔】(三)关于《庄子寓言四则》1、《庖丁解牛》

庄子借庖丁之口讲的仅仅是关于养生的道理么?文惠君只悟到了养生,说明了什么?

【联系《寡人之于国也》,联系相关资料】

庄子的境界,寓节欲止争、做人治国之大道。从延长生命长度的角度而言,名缰利锁困扰人的身心,必致体病多疾,何以长寿?所以,安时处顺吧,回避开生活中的矛盾吧。小小的梁国,还要做霸主之梦,最终的结局不是很明显的么?文惠君何尝不是个族庖呢?他又怎么可能懂得庄子所说的大道呢?

他的结局就是他执迷不悟的报应吧。2、《望洋兴叹》

人的认知与作为都是有局限的,那么功利世俗追求又有什么意义呢?3、《安知鱼乐》

逻辑学上讲,是偷换概念。

在无限的时空中,每个人是有限的,所以每个人对世界的解释都戴着有色眼镜,所以每个人在追求的过程中,都是在从各自的角度去追求所谓的真理,真正的真理存在于超越二元对立的时空之中。

所以,世俗的追求也是没有意义的。4、《庄周梦蝶》 联系《归去来兮辞》《前赤壁赋》

在对于无限的空间时间之中,有限马上就消失了,人在做梦和梦中的梦,两者之间只不过是层次的不同,因此不要走执著于眼前有形的这一切,要勇于摆脱名缰利锁。

所以,陶渊明讲“胡为乎遑遑欲何之?”“聊乘化以归尽,乐夫天命夫奚疑?”苏东坡讲“报明月而长终”,“共适风月”。

总结起来,这四则故事当中共性的东西是:庄子在从根本上否定世俗的功力争斗的荒诞和没有意义,从一个大境界上去除人们的欲望从而达到“止争”的目的,可谓“釜底抽薪”,比之于儒墨法三家,庄子的止争救世之法真是独辟蹊径。

反过来说,“以其不争,故莫能与之争”,“无为而无不为”【《老子》】,这是老庄的大智慧。 (四)关于《察传》

1、围绕“察传”的话题文章是怎样展开论证的?

第一段:必须察(亮出观点)

第二段:为何察(察与不察的结果)

第三四段:怎样察(察的方法) 吕不韦是一个成功的商人政治家,这篇文章有商人的精明,也有治学处世的谨慎在里面,明显的救世主张,不明显。如果也要讲“争”,我们不妨把这篇文章理解为:要审慎地去争。严密的论证结构,举论据说理的方法,可以做写作指导。

建议一:让学生完成天津卷07年高考真题再讲,见附一

建议二:今天,有类似于《察传》的事吗》见附二《山西地震:“谣言”的背后是什么?》 单元思考

我们这个族,集中在春秋战国时期,出现了一批伟大的思想家,他们的思想具有长久的生命力和永恒的魅力,成为我们这个民族丰厚的文化遗产。我们的态度,应该是在批判中继承之,在继承中发展之。

那么,我们到底应该继承和发展什么?或者说,先秦诸子的救世实践给我们这个民族在今天留下了什么?易中天先生在《先秦诸子百家争鸣》中这样说:(在厘清诸子思想的糟粕和局限之后)墨家关注社会,留下了社会理想,这就是平等、互利、博爱;道家关注人生,留下了人生追求,这就是真实、自由、宽容;法家关注国家,留下了治国理念,这就是公开、公平、公正;儒家关注文化,留下了核心价值,这就是仁爱、正义、自强。

或者说,墨家留下了建设家园的美好理想,道家留下了指导人生智慧结晶,法家留下了应对变革的思想资源,儒家留下了凝聚民心的价值体系。

这些,都是我们民族的精神财富。

1、诸子(儒墨道法)思想概括2、诸子的思想、文章流传后世,影响至今,其价值何在? 普遍具有拯世济民的责任感和平治天下的使命感,这使他们获得了思想个性,而且也促使他们将思想变成文字。 (思想价值) 独立个性之存在,是文章“自家”风格生成之根基,而独特的风格正是文学的重要特质。 (文章价值) 3、诸子以拯世济民、平治天下为使命,那么,在春秋战国时代,救世平天下的最大障碍是什么?/要解决的根本问题是什么? “三多”: 多国——国多而失范 多争——多无序之争 多战——多不义之战 【电影《孔子》《墨攻》《麦田》《大兵小将》】 (1)国多而失范 从礼渐崩乐渐坏到全社会的无序与暴乱【黄仁宇《孔孟》】导致社会的大震荡、大分化、大变动局面。 也就是从邦国制度到帝国制度过渡的所谓“帝国的前夜”的漫长的“黑暗时期”。【易中天《帝国的终结》】 (2)多无序之争 图存图霸之争、土地属民之争、储君之争、君臣之争、人才之争、学说主张之争、人才互争;父子相争、兄弟相争、同学相争。(3)多不义之战 “战”是“争”的极端手段,当其他的“争”都不管用的时候,最后的手段归结于“战”。 “春秋无义战。” 【《孟子·尽心下》】 “242年间(300多次战争),弑君36,亡国52” 【《春秋》 】 “十年十一战,民不堪命。”【《左传·桓公二年》】4、“多国、多争、多战”社会影响与诸子的学说主张(解决方案)有何联系? 儒家看到道德沦丧,伦理失范,仁义尽失的问题,因而着眼于用道德的力量和伦理的规范来救世。

人人为君子,天下尽尧舜,即使有争,也应该是君子之争,有序之争。 墨家注意到因为争,人相仇,专其利的可怕,因而提出“兼相爱,交相利”的主张。

由爱己而爱人,由利己而利他,互惠共赢,变“无序”之争为“有序有德”之争。道家很明白因为多争纵欲,所以伤身多疾,所以提倡“清静无为”以节欲,大谈养生长寿以为利,放言“三无”以息功名之心。

干脆“人人不争”,自然“止争”。法家 “以战止战,最终止争” ,

提出“耕战立国”,排斥儒墨,统一思想,除五蠹之民,严刑峻法养耕战之士把武力发展到极致。

因为韩非认为:“当今争于气力”,所谓“气力”,无非“国力”和“武力”,而已。儒墨都乐观地估计了道德的力量,忽视了彼时代“功利”思想难以回避的社会原因;

道家境界高远,然而想在一个混乱的时代让更多的人保持“精神的清洁”,这只能是老庄的一厢情愿;

法家看到的外在约束制止作恶的意义,以严法辅以苛刑来维护社会的秩序,在一定程度符合当时的社会情况,然而法家排除儒墨所讲的道德,看不到内在约束力量的作用,这又是法家可悲的一面。推荐阅读:

萧功秦

《为什么我们缺少特立独行的人生态度》

鲍鹏山

《庄子:当我们无路可走的时候》

【延伸写作话题】

说“争”(二)对四篇文章主旨的基本理解 (三)四篇文章的顺序及定位1、首先讲《非攻》,联系《齐桓晋文之事》看儒墨之同

2、其次讲《五蠹》,联系《非攻》《齐桓》辨法与儒墨之异

3、再次讲《庄子》,联系《五蠹》《非攻》《齐桓》看道家的独特主张

4、最后讲《察传》,联系《五蠹》《非攻》落实说理文写作借鉴三、课文要点解读(一)关于《非攻》

1、三段文字,各举了哪些事例?有何共性?

第一段:(1)窃其桃李(2)攘人鸡豚

(3)取人马牛(4)杀不辜人(5)不义攻国

第二段:(1)杀一人(2)杀十人

(3)杀百人(4)不义攻国

类比设喻,层层递进,“亏人愈多,不仁兹甚,罪益厚”。对人伤害程度逐渐加深,罪过越来越大,形象地指责侵略行径为大不义。

第三段:(1)不知白黑之辩(2)不知甘苦之辩

(3)不知义与不义之辩

类比设喻,深刻地表明“辩义与不义之乱”的可怕状态。

共同特点是从生活现象、身边事例言及家国大事。2、文章题为“非攻”,三段各写了什么内容?

第一段:攻之不义

第二段:攻之大罪

第三段:非之必要 3、“从而誉之,谓之义”一句,在文中重复三次,“誉”字做何解?题为“非攻”,为何不是“非战”,反映出墨子怎样的战争观?“誉”有称赞、美化之意。墨子深刻地揭示了战争的欺骗性。

“杀不辜人”“不义攻国”墨子主张“非攻”,而不是“非战”,他反对的是侵略主义,而认为自卫是必要的。墨子反对不义战争,更反对美化战争的可耻行径。

墨家子弟,人人身兼力行,个个都有好身手,以自强助弱,急人之难,解人之困,爱众亲仁,推衣解食,视人如己。他的“兼爱”,是要“言必信,行必果”,为“除天下之大害”,必要时“不惮以身为牺牲”。【《墨攻》】

墨家的“非攻”,是止戈为“武”,墨子特别指出,武王伐纣即“非所谓攻也,所谓诛也”,在必要时不惜舍己为人,“代天行诛”。

墨家:非攻慎守 拥兵以自卫,“代天行诛” 4、作为一个无法回避的话题,诸子如何对待战争?有何根据?子贡问政。子曰:“足食,足兵,民信之矣。”子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。” 子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先?”曰:“去食。自古皆有死,民无信不立。”《论语·颜渊》

子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”《侍坐》

儒家:足兵以保民

道家:无争以止战 “小国寡民”,“无为而治”

法家:以战止战 “养耕战之士”, 武力争夺

5、联系第二专题的学习内容,拓展探讨:儒墨在救世主张方面有何共同之处?又有何区别?

重视内在道德力量的作用;都身体力行,矢志不渝地践行自己的理想。

墨家主张不分等级阶层的爱,儒家强调社会等级存在的必要,因此儒家为后世统治者肢解利用。墨家则只停留于文章中,为统治者所弃。(二)关于《五蠹》1、第1、2、3段的关键词/句分别是什么?

第一段:不期修古,不法常可(新)

第二段:(财—利)争(古不争,今人争)

古:“人民少而财有余”“不事力而养足”

第三段:(官—名)让(古轻让,今难让)

今: “人民众而货财寡”“事力劳而供养薄”2、第4段举“山居泽居”的例子有何作用?

“山居泽居”之例浅显且深刻,紧承2、3段的内容,证明古人不争轻让,今人重争难让都是因为利益(厚薄)的原因,完全与道德无关。

(这样就在根本上否定了儒墨两家道德救世的主张【非先圣】,为提出法家的主张铺垫,就是所谓的“先破后立”)3、第5、6、8三段有何作用? 5、6段通过古今对比用事实证明道德竞争的手段在当今时代是不可能成功的、智谋手段也同样是过时的竞争手段,因此,推出“上古竞于道德,中世逐于智谋,当今争于气力”的结论。4、在第3至4段中韩非子为何选取尧、禹为例而不是其他人?对于韩非在第4段的观点,你认为站得住脚吗?

尧是儒家推崇的圣君,禹是墨家尊崇的“偶像”,韩非以之为例来证明尧禹的仁德并非因为儒墨宣扬的真仁义,而是实实在在的利益考虑,从而达到攻击儒家确立法家学说的目的。 【阅读延伸题训练点】

学生可以见仁见智。但是,从根本上说,可以结合《察传》的观点,韩非子的说法很明显犯了“闻言而不察”的错误,但也可以理解为韩非子故意曲解事实,服务于自圆其说攻击儒家的目的。【包括子贡辨仁的观点,可以联系《烛之武退秦师》让学生延伸讨论】5、文章第7段得三个关键词是什么?核心是什么? 从这句话可以看到法家怎样的战争观?与儒墨在这一问题上的主张有何不同? 竟、逐、争;核心是“争”。

主张武力争夺,以战止战。

(联系题目)法家的战争观受到儒墨的影响,并且有根本分歧,所以韩非视儒墨思想妨碍其耕战立国武力扩张的主张的实现,因而视其为“五蠹”之一,必欲处之而后快。【秦王朝的“焚书坑儒”在此埋下伏笔】(三)关于《庄子寓言四则》1、《庖丁解牛》

庄子借庖丁之口讲的仅仅是关于养生的道理么?文惠君只悟到了养生,说明了什么?

【联系《寡人之于国也》,联系相关资料】

庄子的境界,寓节欲止争、做人治国之大道。从延长生命长度的角度而言,名缰利锁困扰人的身心,必致体病多疾,何以长寿?所以,安时处顺吧,回避开生活中的矛盾吧。小小的梁国,还要做霸主之梦,最终的结局不是很明显的么?文惠君何尝不是个族庖呢?他又怎么可能懂得庄子所说的大道呢?

他的结局就是他执迷不悟的报应吧。2、《望洋兴叹》

人的认知与作为都是有局限的,那么功利世俗追求又有什么意义呢?3、《安知鱼乐》

逻辑学上讲,是偷换概念。

在无限的时空中,每个人是有限的,所以每个人对世界的解释都戴着有色眼镜,所以每个人在追求的过程中,都是在从各自的角度去追求所谓的真理,真正的真理存在于超越二元对立的时空之中。

所以,世俗的追求也是没有意义的。4、《庄周梦蝶》 联系《归去来兮辞》《前赤壁赋》

在对于无限的空间时间之中,有限马上就消失了,人在做梦和梦中的梦,两者之间只不过是层次的不同,因此不要走执著于眼前有形的这一切,要勇于摆脱名缰利锁。

所以,陶渊明讲“胡为乎遑遑欲何之?”“聊乘化以归尽,乐夫天命夫奚疑?”苏东坡讲“报明月而长终”,“共适风月”。

总结起来,这四则故事当中共性的东西是:庄子在从根本上否定世俗的功力争斗的荒诞和没有意义,从一个大境界上去除人们的欲望从而达到“止争”的目的,可谓“釜底抽薪”,比之于儒墨法三家,庄子的止争救世之法真是独辟蹊径。

反过来说,“以其不争,故莫能与之争”,“无为而无不为”【《老子》】,这是老庄的大智慧。 (四)关于《察传》

1、围绕“察传”的话题文章是怎样展开论证的?

第一段:必须察(亮出观点)

第二段:为何察(察与不察的结果)

第三四段:怎样察(察的方法) 吕不韦是一个成功的商人政治家,这篇文章有商人的精明,也有治学处世的谨慎在里面,明显的救世主张,不明显。如果也要讲“争”,我们不妨把这篇文章理解为:要审慎地去争。严密的论证结构,举论据说理的方法,可以做写作指导。

建议一:让学生完成天津卷07年高考真题再讲,见附一

建议二:今天,有类似于《察传》的事吗》见附二《山西地震:“谣言”的背后是什么?》 单元思考

我们这个族,集中在春秋战国时期,出现了一批伟大的思想家,他们的思想具有长久的生命力和永恒的魅力,成为我们这个民族丰厚的文化遗产。我们的态度,应该是在批判中继承之,在继承中发展之。

那么,我们到底应该继承和发展什么?或者说,先秦诸子的救世实践给我们这个民族在今天留下了什么?易中天先生在《先秦诸子百家争鸣》中这样说:(在厘清诸子思想的糟粕和局限之后)墨家关注社会,留下了社会理想,这就是平等、互利、博爱;道家关注人生,留下了人生追求,这就是真实、自由、宽容;法家关注国家,留下了治国理念,这就是公开、公平、公正;儒家关注文化,留下了核心价值,这就是仁爱、正义、自强。

或者说,墨家留下了建设家园的美好理想,道家留下了指导人生智慧结晶,法家留下了应对变革的思想资源,儒家留下了凝聚民心的价值体系。

这些,都是我们民族的精神财富。