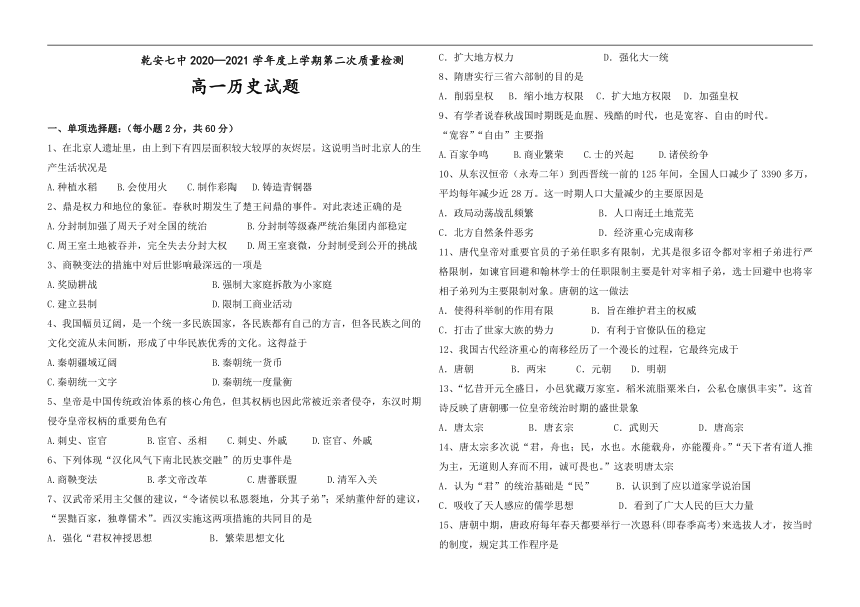

吉林乾安县第七中学2020-2021学年高一上学期第二次质量检测历史试卷 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 吉林乾安县第七中学2020-2021学年高一上学期第二次质量检测历史试卷 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 29.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-11-12 22:06:27 | ||

图片预览

文档简介

乾安七中2020—2021学年度上学期第二次质量检测

高一历史试题

一、单项选择题:(每小题2分,共60分)

1、在北京人遗址里,由上到下有四层面积较大较厚的灰烬层。这说明当时北京人的生产生活状况是

A.种植水稻

B.会使用火

C.制作彩陶

D.铸造青铜器

2、鼎是权力和地位的象征。春秋时期发生了楚王问鼎的事件。对此表述正确的是

A.分封制加强了周天子对全国的统治

B.分封制等级森严统治集团内部稳定

C.周王室土地被吞并,完全失去分封大权

D.周王室衰微,分封制受到公开的挑战

3、商鞅变法的措施中对后世影响最深远的一项是

A.奖励耕战

B.强制大家庭拆散为小家庭

C.建立县制

D.限制工商业活动

4、我国幅员辽阔,是一个统一多民族国家,各民族都有自己的方言,但各民族之间的文化交流从未间断,形成了中华民族优秀的文化。这得益于

A.秦朝疆域辽阔

B.秦朝统一货币

C.秦朝统一文字

D.秦朝统一度量衡

5、皇帝是中国传统政治体系的核心角色,但其权柄也因此常被近亲者侵夺,东汉时期侵夺皇帝权柄的重要角色有

A.刺史、宦官

B.宦官、丞相

C.刺史、外戚

D.宦官、外戚

6、下列体现“汉化风气下南北民族交融”的历史事件是

A.商鞅变法

B.孝文帝改革

C.唐蕃联盟

D.清军入关

7、汉武帝采用主父偃的建议,“令诸侯以私恩裂地,分其子弟”;采纳董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”。西汉实施这两项措施的共同目的是

A.强化“君权神授思想

B.繁荣思想文化

C.扩大地方权力

D.强化大一统

8、隋唐实行三省六部制的目的是

A.削弱皇权

B.缩小地方权限

C.扩大地方权限

D.加强皇权

9、有学者说春秋战国时期既是血腥、残酷的时代,也是宽容、自由的时代。

“宽容”“自由”主要指

A.百家争鸣

B.商业繁荣

C.士的兴起

D.诸侯纷争

10、从东汉恒帝(永寿二年)到西晋统一前的125年间,全国人口减少了3390多万,平均每年减少近28万。这一时期人口大量减少的主要原因是

A.政局动荡战乱频繁

B.人口南迁土地荒芜

C.北方自然条件恶劣

D.经济重心完成南移

11、唐代皇帝对重要官员的子弟任职多有限制,尤其是很多诏令都对宰相子弟进行严格限制,如谏官回避和翰林学士的任职限制主要是针对宰相子弟,选士回避中也将宰相子弟列为主要限制对象。唐朝的这一做法

A.使得科举制的作用有限

B.旨在维护君主的权威

C.打击了世家大族的势力

D.有利于官僚队伍的稳定

12、我国古代经济重心的南移经历了一个漫长的过程,它最终完成于

A.唐朝

B.两宋

C.元朝

D.明朝

13、“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实”。这首诗反映了唐朝哪一位皇帝统治时期的盛世景象

A.唐太宗

B.唐玄宗

C.武则天

D.唐高宗

14、唐太宗多次说“君,舟也;民,水也。水能载舟,亦能覆舟。”“天下者有道人推为主,无道则人弃而不用,诚可畏也。”这表明唐太宗

A.认为“君”的统治基础是“民”

B.认识到了应以道家学说治国

C.吸收了天人感应的儒学思想

D.看到了广大人民的巨大力量

15、唐朝中期,唐政府每年春天都要举行一次恩科(即春季高考)来选拔人才,按当时的制度,规定其工作程序是

A.尚书省→中书省→门下省→礼部

B.中书省→门下省→尚书省→礼部

C.门下省→中书省→尚书省→礼部

D.尚书省→门下省→中书省→礼部

16、南北朝时,盛行“舍宅为寺”的功德活动,许多王侯贵族将宅地改建为佛寺。一些大寺院往往以塔为中心,四周由堂、阁围成方形庭院的布局。“舍宅为寺”的功德活动反映出

A.佛教盛行????

B.三教合一

C.佛寺集中化?????

D.佛教世俗化

17、学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法,下列对三国两晋南北朝时期阶段特征的归纳,正确的是

A.中华文明的起源

B.繁荣与开放的社会

C.政权分立与民族融合

D.统一多民族国家巩固和社会危机

18、小强和爸爸都是历史谜,一天小强让爸爸猜我国古代的一位皇帝,他给出如下提示词:开通大运河、兴建洛阳城、暴君。爸爸给出的正确答案应该是

A.晋惠帝

B.隋文帝

C.隋炀帝

D.唐玄宗

19、王安石认为,宋神宗对变法的态度是“天下事如煮羹,下一把火,又随下一勺水,即羹何由有熟也?”由此可知,变法失败的一个重要原因是,宋神宗

A.急功近利

B.动摇不定

C.反对变法

D.用人不当

20、1995年12月31日,成吉思汗被美国《华盛顿邮报》评选为“千年风云第一人”。这个结论所依据的标准是

A.统一了蒙古各部落

B.建立了庞大的蒙古帝国

C.缩小了地球,拉近了世界

D.开拓疆域,促进了民族融合

21、宋代之前,政坛文坛的风云人物大多是北方人。入宋之后,南方的士人在政治文化生活中扮演了越来越重要的角色。出现这一变化的主要原因应该是

A.南方人聪明

B.政治中心南迁

C.宋代重文轻武

D.经济重心南移

22、中国古代有些统治者为加强统治,解决地域辽阔、民族众多的问题,曾经采用过

类似“一国两制”的办法进行治理。下列制度中具有明显“一国两制”特征的是

A.西汉时期的郡国并行制

B.契丹的“南北面官”制度

C.金朝的猛安谋克制度

D.元朝时在中央设立中书省,地方设置行中书省

23、有文人对1241年至1275年间的杭州描述如下:“户口番盛,商贾买卖者十倍于昔,大抵杭城是行都之处,万物所聚,诸行百市,自宁门权子外至观桥下无一家不买卖者。”这段材料可以用来佐证

A.江南城市的商业发展

B.工商业市镇的人口密集

C.统一王朝的都城气象

D.城市开始打破坊市界限

24、元代开始实行行省制度,人为地造成犬牙交错和以北制南的局面,从而使行省官失去割据称雄的地理条件。这一举措

A.有利于加强中央集权

B.促进了边疆经济发展

C.改变了南北经济格局

D.抑制了民族融合趋向

25、穿越时光隧道,来到历史上某个朝代,看见城市里有热闹的娱乐兼营商业的“瓦子”,瓦子里有专供演出的圈子“勾栏”,供住宿的邸店很多。由此确定来到的代是

A.汉朝

B.唐朝

C.宋朝

D.明朝

26、十二世纪后期,金朝进入鼎盛时期,政治稳定,经济繁荣,史称

A.南北对峙

B.大定之治

C.猛安谋克

D.康乾盛世

27、宋代的各种说唱艺术、话本小说、戏曲、语录等文艺形式的发展扩大了通俗文学的势力范围,初步呈现出雅俗共存的局面。连宋朝皇帝都愿意听“话说赵宋某年”的话本小说。对此现象的合理解读是

A.市民阶层扩大推动世俗文化的发展

B.君主好恶决定文学艺术的发展方向

C.通俗文学兴起冲击了封建等级观念

D.文言文体受到严重冲击并开始衰落

28、元朝郭守敬编订了当时世界上最先进的历法,它比现行公历要早三百年,这部历法是

A.《石氏星表》

B.《授时历》

C.《夏小正》

D.《殷历》

29、上(宋太祖)因谓(赵)普曰:“五代方镇残虐,民受其害,朕今选儒臣干事者百余,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”宋太祖据此思想所采取的措施是

A.削弱节度使的实权????????????

?B.设参知政事为副相

C.设三司使管理财政????????????

?D.派遣文官出任州郡长官

30、魏晋南北朝时期,江南地区摆脱了原先落后停滞的状态,出现“一岁或稔(丰收),则数郡忘饥…丝绵布帛之饶”的景象,其主要原因在于(???)

A.三国鼎立局面的出现????????

???B.社会动荡不安

C.北方人口大量南迁???????????

?D.丝绸之路开辟

二、非选择题:(本题共40分,其中31题18分、32题14分、33题8分)

31、阅读下列材料,结合所学知识回答问题。(本题18分)

材料一

元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二

曹魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议“乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。

——《通典》

材料三

(卢商)早孤,家窭(jù,贫寒)困,能以学自奋。举进士、拔萃,皆中。由校书郎佐宣歙、西川幕府。入朝,累十余迁,至大理卿。……擢中书侍郎、同中书门下平章事。

——《新唐书》

材料四

唐太宗曾对吏部尚书杜如晦说:“今专以言辞刀笔取人,而不悉其行,至后败职,虽刑戮之,而民已敝矣。”

(1)材料一、二、三分别反映的是什么选官制度?(6分)选官标准分别是什么?

(3分)

(2)结合所学知识思考,材料三所反映的选官制度有什么积极意义?(4分)

(3)材料四说明了什么问题?(2分)

(4)上述材料对今天的干部选拔有何启示?(3分)

32、阅读材料,完成下列要求。(本题14分)

材料一

“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母”。

——唐太宗

材料二

元朝不仅版图辽阔,而且对边疆地区实施了长时间和比较稳定的统治,这是前代大一统王朝没有做到的。

——《中外历史纲要》(上)

请回答:

(1)材料一表明唐太宗实行了怎样的民族政策?(2分)试结合所学归纳唐朝处理民族关系的方式有哪些。(4分)

(2)依据材料二和所学知识,回答元朝经略吐蕃、西域、台湾的措施(6分)

和意义。(1分)

(3)如果进行研究性学习,请你为上述材料确立一个主题。(1分)

33、阅读材料,完成下列要求:(本题8分)

材料一

“赋役之制......课户每丁租粟二石;其调随乡土所产绫、绢各二丈,布加五分之一;输绫、绢者,绵三两;输布者,麻二斤......

凡丁岁役二旬,无事则收其庸,每日三尺。......凡丁户皆有优复蠲免(免除)之制,诸皇宗籍属宗正者,及诸亲,五品以上父祖、兄弟、子孙及诸色杂有职掌人......悉免课役。”

-----《唐六典.尚书户部》

材料二

“凡百役之费,一钱之敛,先度其数而赋于人,量出以制入。户无主、客,以见居为薄;人无丁、中,以贫富为差。不居处而行商者,在所郡县税三十之一,度所取与居者均,使无侥利。居人之税,秋夏两征之,俗有不便者正之。其租庸杂徭息省,而丁额不变,申报出入如旧式。其田亩之税,率以大历十四年(即公元779年)垦田之数为准,而均征之”

------《旧唐书》

(1)上诉材料分别反映了中国古代哪几种赋税制度?(2分)

(2)根据材料一,归纳该税制的四个特点?(4分)

(3)与材料一所反映的税制相比材料二反映的税制有哪些进步?(2分)

答案

一、选择题:(每小题2分,共60分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

B

D

C

C

D

B

D

D

A

A

B

B

B

D

B

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

C

C

B

C

D

B

A

A

C

B

A

B

D

C

二、非选择题:(本题共40分,其中31题18分,32题14分,33题8分)

31【答案】(18分)

(1)选官制度:察举制、九品中正制、科举制。(6分)

选官标准:察举以德行(或孝廉)为标准;九品中正制以门第(家世)为标准;科举制以考试成绩(或者答才学、才能、学识都可以)为标准。(3分)

(2)意义:有利于打破特权垄断;扩大官吏来源;提高官员文化素质;加强了中央集权;(4分)(言之有理可酌情给分)

(3)问题:科举制存在弊端;只注重考试成绩而忽视品德。(2分)

(4)启示:用人制度直接影响到国家的兴衰;选拔人才要注意公平、公正;德才兼备;推荐与考试相结合,杜绝不正之风。(3分)(答出三点即可。言之有理可酌情给分。)

32【答案】(14分)

(1)政策:开明的民族政策(或民族团结政策)(2分)

方式:战争;设立机构;和亲;结盟(或会盟);册封;加强与少数民族间的经济文化交流;归附等。(任意四点即可,答出具体史实也可)(4分)

措施:吐蕃:由宣政院直接管辖;

西域:设北庭都元帅府、宣慰司,加强对西域的管辖。

台湾:设澎湖巡检司管理。(6分)

意义:促进了边疆开发,促进统一多民族国家的发展。(1分)

(3)民族交融、统一多民族国家的发展(1分)(言之有理可酌情给分)

33【答案】(8分)

(1)唐代前期的租庸调制和后期的两税法。(2分)

(2)特点:以人丁为主要征税标准(或按人丁或人口征税);

以实物税为主(或食物地租代替劳役地租);

可纳绢代疫,称为庸;

只对平民征税,贵族官僚享有免交租庸调的特权。(4分)

(3)进步:一是按土地和财产多少征税,比按丁征税合理,放松了对农民的人身控制;二是对贵族、官僚、商人均要征税,扩大了纳税面,有利于增加国家的财政收入。(2分)

高一历史试题

一、单项选择题:(每小题2分,共60分)

1、在北京人遗址里,由上到下有四层面积较大较厚的灰烬层。这说明当时北京人的生产生活状况是

A.种植水稻

B.会使用火

C.制作彩陶

D.铸造青铜器

2、鼎是权力和地位的象征。春秋时期发生了楚王问鼎的事件。对此表述正确的是

A.分封制加强了周天子对全国的统治

B.分封制等级森严统治集团内部稳定

C.周王室土地被吞并,完全失去分封大权

D.周王室衰微,分封制受到公开的挑战

3、商鞅变法的措施中对后世影响最深远的一项是

A.奖励耕战

B.强制大家庭拆散为小家庭

C.建立县制

D.限制工商业活动

4、我国幅员辽阔,是一个统一多民族国家,各民族都有自己的方言,但各民族之间的文化交流从未间断,形成了中华民族优秀的文化。这得益于

A.秦朝疆域辽阔

B.秦朝统一货币

C.秦朝统一文字

D.秦朝统一度量衡

5、皇帝是中国传统政治体系的核心角色,但其权柄也因此常被近亲者侵夺,东汉时期侵夺皇帝权柄的重要角色有

A.刺史、宦官

B.宦官、丞相

C.刺史、外戚

D.宦官、外戚

6、下列体现“汉化风气下南北民族交融”的历史事件是

A.商鞅变法

B.孝文帝改革

C.唐蕃联盟

D.清军入关

7、汉武帝采用主父偃的建议,“令诸侯以私恩裂地,分其子弟”;采纳董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”。西汉实施这两项措施的共同目的是

A.强化“君权神授思想

B.繁荣思想文化

C.扩大地方权力

D.强化大一统

8、隋唐实行三省六部制的目的是

A.削弱皇权

B.缩小地方权限

C.扩大地方权限

D.加强皇权

9、有学者说春秋战国时期既是血腥、残酷的时代,也是宽容、自由的时代。

“宽容”“自由”主要指

A.百家争鸣

B.商业繁荣

C.士的兴起

D.诸侯纷争

10、从东汉恒帝(永寿二年)到西晋统一前的125年间,全国人口减少了3390多万,平均每年减少近28万。这一时期人口大量减少的主要原因是

A.政局动荡战乱频繁

B.人口南迁土地荒芜

C.北方自然条件恶劣

D.经济重心完成南移

11、唐代皇帝对重要官员的子弟任职多有限制,尤其是很多诏令都对宰相子弟进行严格限制,如谏官回避和翰林学士的任职限制主要是针对宰相子弟,选士回避中也将宰相子弟列为主要限制对象。唐朝的这一做法

A.使得科举制的作用有限

B.旨在维护君主的权威

C.打击了世家大族的势力

D.有利于官僚队伍的稳定

12、我国古代经济重心的南移经历了一个漫长的过程,它最终完成于

A.唐朝

B.两宋

C.元朝

D.明朝

13、“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实”。这首诗反映了唐朝哪一位皇帝统治时期的盛世景象

A.唐太宗

B.唐玄宗

C.武则天

D.唐高宗

14、唐太宗多次说“君,舟也;民,水也。水能载舟,亦能覆舟。”“天下者有道人推为主,无道则人弃而不用,诚可畏也。”这表明唐太宗

A.认为“君”的统治基础是“民”

B.认识到了应以道家学说治国

C.吸收了天人感应的儒学思想

D.看到了广大人民的巨大力量

15、唐朝中期,唐政府每年春天都要举行一次恩科(即春季高考)来选拔人才,按当时的制度,规定其工作程序是

A.尚书省→中书省→门下省→礼部

B.中书省→门下省→尚书省→礼部

C.门下省→中书省→尚书省→礼部

D.尚书省→门下省→中书省→礼部

16、南北朝时,盛行“舍宅为寺”的功德活动,许多王侯贵族将宅地改建为佛寺。一些大寺院往往以塔为中心,四周由堂、阁围成方形庭院的布局。“舍宅为寺”的功德活动反映出

A.佛教盛行????

B.三教合一

C.佛寺集中化?????

D.佛教世俗化

17、学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法,下列对三国两晋南北朝时期阶段特征的归纳,正确的是

A.中华文明的起源

B.繁荣与开放的社会

C.政权分立与民族融合

D.统一多民族国家巩固和社会危机

18、小强和爸爸都是历史谜,一天小强让爸爸猜我国古代的一位皇帝,他给出如下提示词:开通大运河、兴建洛阳城、暴君。爸爸给出的正确答案应该是

A.晋惠帝

B.隋文帝

C.隋炀帝

D.唐玄宗

19、王安石认为,宋神宗对变法的态度是“天下事如煮羹,下一把火,又随下一勺水,即羹何由有熟也?”由此可知,变法失败的一个重要原因是,宋神宗

A.急功近利

B.动摇不定

C.反对变法

D.用人不当

20、1995年12月31日,成吉思汗被美国《华盛顿邮报》评选为“千年风云第一人”。这个结论所依据的标准是

A.统一了蒙古各部落

B.建立了庞大的蒙古帝国

C.缩小了地球,拉近了世界

D.开拓疆域,促进了民族融合

21、宋代之前,政坛文坛的风云人物大多是北方人。入宋之后,南方的士人在政治文化生活中扮演了越来越重要的角色。出现这一变化的主要原因应该是

A.南方人聪明

B.政治中心南迁

C.宋代重文轻武

D.经济重心南移

22、中国古代有些统治者为加强统治,解决地域辽阔、民族众多的问题,曾经采用过

类似“一国两制”的办法进行治理。下列制度中具有明显“一国两制”特征的是

A.西汉时期的郡国并行制

B.契丹的“南北面官”制度

C.金朝的猛安谋克制度

D.元朝时在中央设立中书省,地方设置行中书省

23、有文人对1241年至1275年间的杭州描述如下:“户口番盛,商贾买卖者十倍于昔,大抵杭城是行都之处,万物所聚,诸行百市,自宁门权子外至观桥下无一家不买卖者。”这段材料可以用来佐证

A.江南城市的商业发展

B.工商业市镇的人口密集

C.统一王朝的都城气象

D.城市开始打破坊市界限

24、元代开始实行行省制度,人为地造成犬牙交错和以北制南的局面,从而使行省官失去割据称雄的地理条件。这一举措

A.有利于加强中央集权

B.促进了边疆经济发展

C.改变了南北经济格局

D.抑制了民族融合趋向

25、穿越时光隧道,来到历史上某个朝代,看见城市里有热闹的娱乐兼营商业的“瓦子”,瓦子里有专供演出的圈子“勾栏”,供住宿的邸店很多。由此确定来到的代是

A.汉朝

B.唐朝

C.宋朝

D.明朝

26、十二世纪后期,金朝进入鼎盛时期,政治稳定,经济繁荣,史称

A.南北对峙

B.大定之治

C.猛安谋克

D.康乾盛世

27、宋代的各种说唱艺术、话本小说、戏曲、语录等文艺形式的发展扩大了通俗文学的势力范围,初步呈现出雅俗共存的局面。连宋朝皇帝都愿意听“话说赵宋某年”的话本小说。对此现象的合理解读是

A.市民阶层扩大推动世俗文化的发展

B.君主好恶决定文学艺术的发展方向

C.通俗文学兴起冲击了封建等级观念

D.文言文体受到严重冲击并开始衰落

28、元朝郭守敬编订了当时世界上最先进的历法,它比现行公历要早三百年,这部历法是

A.《石氏星表》

B.《授时历》

C.《夏小正》

D.《殷历》

29、上(宋太祖)因谓(赵)普曰:“五代方镇残虐,民受其害,朕今选儒臣干事者百余,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”宋太祖据此思想所采取的措施是

A.削弱节度使的实权????????????

?B.设参知政事为副相

C.设三司使管理财政????????????

?D.派遣文官出任州郡长官

30、魏晋南北朝时期,江南地区摆脱了原先落后停滞的状态,出现“一岁或稔(丰收),则数郡忘饥…丝绵布帛之饶”的景象,其主要原因在于(???)

A.三国鼎立局面的出现????????

???B.社会动荡不安

C.北方人口大量南迁???????????

?D.丝绸之路开辟

二、非选择题:(本题共40分,其中31题18分、32题14分、33题8分)

31、阅读下列材料,结合所学知识回答问题。(本题18分)

材料一

元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二

曹魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议“乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。

——《通典》

材料三

(卢商)早孤,家窭(jù,贫寒)困,能以学自奋。举进士、拔萃,皆中。由校书郎佐宣歙、西川幕府。入朝,累十余迁,至大理卿。……擢中书侍郎、同中书门下平章事。

——《新唐书》

材料四

唐太宗曾对吏部尚书杜如晦说:“今专以言辞刀笔取人,而不悉其行,至后败职,虽刑戮之,而民已敝矣。”

(1)材料一、二、三分别反映的是什么选官制度?(6分)选官标准分别是什么?

(3分)

(2)结合所学知识思考,材料三所反映的选官制度有什么积极意义?(4分)

(3)材料四说明了什么问题?(2分)

(4)上述材料对今天的干部选拔有何启示?(3分)

32、阅读材料,完成下列要求。(本题14分)

材料一

“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母”。

——唐太宗

材料二

元朝不仅版图辽阔,而且对边疆地区实施了长时间和比较稳定的统治,这是前代大一统王朝没有做到的。

——《中外历史纲要》(上)

请回答:

(1)材料一表明唐太宗实行了怎样的民族政策?(2分)试结合所学归纳唐朝处理民族关系的方式有哪些。(4分)

(2)依据材料二和所学知识,回答元朝经略吐蕃、西域、台湾的措施(6分)

和意义。(1分)

(3)如果进行研究性学习,请你为上述材料确立一个主题。(1分)

33、阅读材料,完成下列要求:(本题8分)

材料一

“赋役之制......课户每丁租粟二石;其调随乡土所产绫、绢各二丈,布加五分之一;输绫、绢者,绵三两;输布者,麻二斤......

凡丁岁役二旬,无事则收其庸,每日三尺。......凡丁户皆有优复蠲免(免除)之制,诸皇宗籍属宗正者,及诸亲,五品以上父祖、兄弟、子孙及诸色杂有职掌人......悉免课役。”

-----《唐六典.尚书户部》

材料二

“凡百役之费,一钱之敛,先度其数而赋于人,量出以制入。户无主、客,以见居为薄;人无丁、中,以贫富为差。不居处而行商者,在所郡县税三十之一,度所取与居者均,使无侥利。居人之税,秋夏两征之,俗有不便者正之。其租庸杂徭息省,而丁额不变,申报出入如旧式。其田亩之税,率以大历十四年(即公元779年)垦田之数为准,而均征之”

------《旧唐书》

(1)上诉材料分别反映了中国古代哪几种赋税制度?(2分)

(2)根据材料一,归纳该税制的四个特点?(4分)

(3)与材料一所反映的税制相比材料二反映的税制有哪些进步?(2分)

答案

一、选择题:(每小题2分,共60分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

B

D

C

C

D

B

D

D

A

A

B

B

B

D

B

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

C

C

B

C

D

B

A

A

C

B

A

B

D

C

二、非选择题:(本题共40分,其中31题18分,32题14分,33题8分)

31【答案】(18分)

(1)选官制度:察举制、九品中正制、科举制。(6分)

选官标准:察举以德行(或孝廉)为标准;九品中正制以门第(家世)为标准;科举制以考试成绩(或者答才学、才能、学识都可以)为标准。(3分)

(2)意义:有利于打破特权垄断;扩大官吏来源;提高官员文化素质;加强了中央集权;(4分)(言之有理可酌情给分)

(3)问题:科举制存在弊端;只注重考试成绩而忽视品德。(2分)

(4)启示:用人制度直接影响到国家的兴衰;选拔人才要注意公平、公正;德才兼备;推荐与考试相结合,杜绝不正之风。(3分)(答出三点即可。言之有理可酌情给分。)

32【答案】(14分)

(1)政策:开明的民族政策(或民族团结政策)(2分)

方式:战争;设立机构;和亲;结盟(或会盟);册封;加强与少数民族间的经济文化交流;归附等。(任意四点即可,答出具体史实也可)(4分)

措施:吐蕃:由宣政院直接管辖;

西域:设北庭都元帅府、宣慰司,加强对西域的管辖。

台湾:设澎湖巡检司管理。(6分)

意义:促进了边疆开发,促进统一多民族国家的发展。(1分)

(3)民族交融、统一多民族国家的发展(1分)(言之有理可酌情给分)

33【答案】(8分)

(1)唐代前期的租庸调制和后期的两税法。(2分)

(2)特点:以人丁为主要征税标准(或按人丁或人口征税);

以实物税为主(或食物地租代替劳役地租);

可纳绢代疫,称为庸;

只对平民征税,贵族官僚享有免交租庸调的特权。(4分)

(3)进步:一是按土地和财产多少征税,比按丁征税合理,放松了对农民的人身控制;二是对贵族、官僚、商人均要征税,扩大了纳税面,有利于增加国家的财政收入。(2分)

同课章节目录