山西省古县一中2020-2021学年高一上学期期中考试历史试卷 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 山西省古县一中2020-2021学年高一上学期期中考试历史试卷 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 133.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-11-12 22:21:00 | ||

图片预览

文档简介

古县一中2020~2021学年第一学期期中考试试卷

高一历史

(时间:90分钟 满分:100分)

一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分)

1.北宋政治家王安石认为:周、秦之败亡在于“周强末弱本以亡,秦强本弱末以亡,本末惟其称也”。结合所学,王安石论及的“本末”应指

A.礼制与法制 B.君主与宰相 C.中央与地方 D.“中学”与“西学”

2.秦始皇认为自己“德高三皇,功过五帝”,自称始皇帝,后人也称其为“千古一帝”。秦始皇一生功绩中最值得人们称颂并至今仍有重大意义的事情是

A.建立中国第一个统一的多民族国家,初步奠定祖国疆域

B.开创一系列政治制度,奠定中国两千多年政治统治的基本格局

C.在全国推行的地方行政制度,基本确立了中国的行政区划

D.修筑长城、灵渠等大型工程,惠及后世

3.下图是《带冠冕的禹》。关于禹的说法,正确的是

A.禹建立了我国历史上第一个奴隶制王朝夏朝

B.禹创立了王位世袭制度

C.禹创立了宗法制度

D.禹创立了分封制度

4.《尉缭子》强调战争本于“仁义”,“不攻无过之城,不杀无罪之人”。《孙膑兵法》则指出,战争必须讲“天时、地利、人和”,如果天人不合,即使取得胜利也是暂时的。这反映出战国时期

A.墨家思想成为显学 B.诸子思想相互渗透

C.耕战思想成为主流 D.军事理论高度成熟

5.商鞅在变法中奖励军功,按军功重新规定给予名位的标准。该措施

A.承认了土地私有 B.限制了贵族特权

C.消除了等级制度 D.强化了基层管理

6.《史记》载:(楚庄王)遂至洛,观兵于周郊。周定王使王孙满劳楚王。楚王问鼎小大轻重,对曰:“在德不在鼎。”庄王曰:“子无九鼎,楚国折钩之喙,足以为九鼎。”这段材料反映的根本问题是

A.楚庄王图谋周朝镇国之宝 B.诸侯争霸斗争激烈

C.王室衰微,分封制开始瓦解 D.西周青铜铸造水平高

7.董仲舒认为天有独立的意志,它不仅能以“美详”来为帝王歌功颂德,还能以”妖孽”“灾害”“怪异”等来“谴告”“惊俱”人事。此思想

A.强化了尊卑等级关系 B.强调“天”为君主服务

C.有利于遏制君主暴政 D.旨在神化封建皇权专制

8.“我来自元谋,你来自周口,牵起你毛茸茸的手,爱让我们直立行走。”这是网络上颇为流传的诗句,如果要考察“来自元谋”且能“直立行走”的远古人类,应该去( )

A.陕西省 B.云南省 C.浙江省 D.北京市

9.春秋战国时期狼烟四起,诸侯争霸。但诸子百家“蜂出并作,各引一端”,学派众多,出现了“百家争鸣”的局面,其原因有

①社会大变革使思想非常活跃

②各国君主为富国强兵纷纷养士

③“学在官府”局面改变,贵族对教育的垄断被打破

④科学技术和生产力迅速发展,唯物主义战胜唯心主义

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

10.孔子在教育方面的贡献是: ( )

①克己复礼 ②提出“有教无类”

③兴办私学 ④打破奴隶主贵族对教育的垄断局面

A.①②③④ B.②③ C.①③ D.②③④

11.商鞅在秦国变法,“商君虽死,秦法未败”。造成这一历史现象的主要原因是

A.秦孝公大力支持变法 B.变法打击了奴隶主贵族的势力

C.变法得到新兴地主阶级的拥护 D.变法顺应时代发展的要求

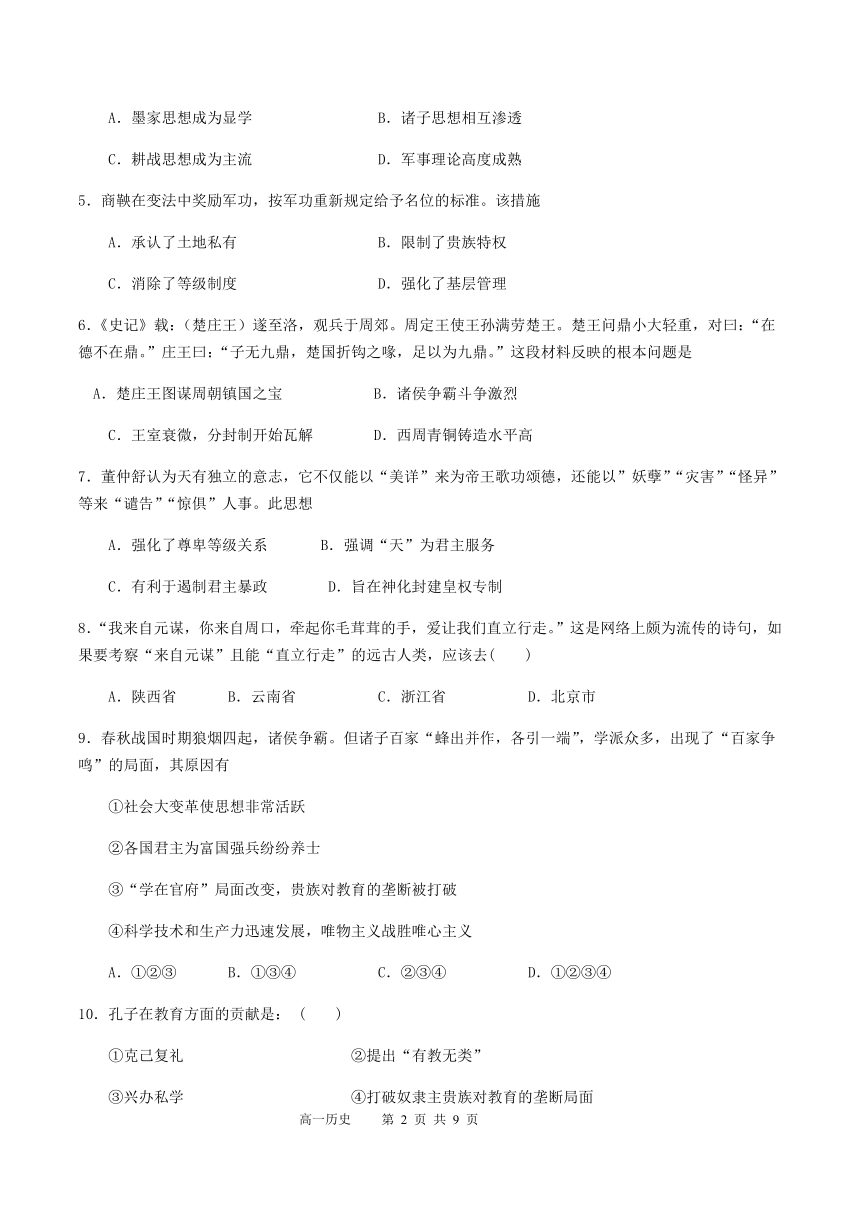

12.下图是魏晋南北朝政权变迁简易示意图。按照时间发生先后排列,正确的是( )

A.甲 丙 乙 丁 B.乙 甲 丙 丁

C.甲 乙 丁 丙 D.甲 乙 丙 丁

13.晋室南迁,衣冠南渡,为了仰仗随司马氏南迁的中原士族,司马皇族极力拉拢世家大族如王姓大族,“王与马,共天下”,上层士族通过九品官人法不断掌控朝政,占据高位,寒门庶族只能居于下位,成为门阀政治的代表时期。这反映出当时( )

A.豪强大族对政治的影响 B.古代政治制度不断进步

C.考试选官制度已经确立 D.选官重视家族经济基础

14.成书于5世纪的《洛阳伽蓝记》记载:“自晋宋以来号洛阳为荒土。昨至洛阳,衣冠士族并在中原,礼义富庶,人物殷阜。”这段文字反映了( )

A.隋朝洛阳,商业盛极一时

B.南朝统治下的洛阳经济得到恢复

C.士族制度在中原得到发展

D.北魏迁都洛阳,促进其繁荣

15.隋朝大运河在历史上第一次贯通南北,沟通五大水系,“运漕商旅,往来不绝”,“自是天下利于转输”。隋朝开通大运河所起的最深远的影响是( )

A.满足隋炀帝游江都的愿望

B.加强南北经济文化交流

C.加强北部边防

D.巩固了隋王朝的统治

16.《旧唐书》称:武则天“制公卿之死命,擅王者之威力”(意为诛杀公卿,独断专权)。某同学对她却评价说:“对老百姓来说,武则天不算坏皇帝。”这位同学得出这种结论的主要依据是武则天( )

A.任用酷吏,剪除异己

B.在位期间推动社会经济进一步发展

C.在位期间出现了“开元盛世”的局面

D.是中国历史上唯一的女皇帝

17.《步辇图》描绘了吐蕃王松赞干布派大相禄东赞为使臣,向唐太宗请求通婚的情景,其反映的实质问题是( )

A.唐对吐蕃赞普册封制度的确立

B.先进文明对周边民族的向心力

C.唐蕃互派使者维持两个政权的友好关系

D.通过和亲加强对边疆地区的有效管辖

18.隋唐时期,在中央实行三省六部制,后来唐朝进一步改革并明确了中书、门下二省为决策机构。尚书省为中央行政核心,尚书省尚书不能参加决策会议,被排除出决策系统。这一变化有助于( )

A.扩大尚书省的行政权 B.削弱三省权限

C.决策的科学化和专业化 D.有效加强相权

19.中国古代赋税制度的一大转变是改变以人丁为主的赋税制度,而“唯以资产为宗,不以丁身为本”。这一转变发生在( )

A.西周时期 B.北魏时期 C.唐朝初期 D.唐朝中期

492061555816520.陕西西安出土了22枚银饼,其中两件錾文“洊安县开元十九年庸调银拾两”。“洊安县”位于今广州。《旧唐书》记载:成年男子每年需为国家服徭役20天,若不服役则可按每日三尺布帛折收,此即为“庸”。官府将所收之布帛,折变成金银等运往京师。据此推断( )

A.白银已成为国家通行的主要货币

B.缴纳布帛替代劳役曾经普遍实行

C.广州地区成为国家财政主要来源

D.沉重的赋税负担激化了社会矛盾

21.下列人物中,在唐朝时被北方各族尊称为“天可汗”的是

A.武则天 B.唐高宗

C.唐太宗 D.唐玄宗

22.我国录用公务员主要采用公开考试的方式。这种方式借鉴了下列古代哪种选官制度( )

A.察举制 B.征辟制

C.九品中正制 D.科举制

23.在中华民族融合的过程中,促进北方少数民族汉化的是

A.诸葛亮七擒七纵孟获 B.孝文帝改革

C.唐蕃联姻 D.金瓶掣签

24.有人在评论某一历史时期的选官制度时说:“上品无寒门,下品无世族。”这一历史时期应该是

A.夏、商、周时期 B.春秋战国时期

C.秦汉时期 D.魏晋南北朝时期

25.从东汉恒帝(永寿二年)到西晋统一前的125年间,全国人口减少了3390多万,平均每年减少近28万。这一时期人口大量减少的主要原因是

A.政局动荡战乱频繁 B.人口南迁土地荒芜

C.灾害频发死伤严重 D.农业落后饿殍遍野

26.现代制度设计的主要任务是防止权力的集中,采用分权和限权的方法,来避免集权和专权的出现。这一设计在中国的初步实践出现在

A.秦汉时期 B.隋唐时期

C.宋元时期 D.明清时期

27.中国科学技术重视解决实际问题,具有实用性的特点。下列有助于解决农业生产问题的著作是( )

①《黄帝内经》 ②《九章算术》

③《齐民要术》 ④《千金方》

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

28.北朝时,嗜好奶类制品的北方人常常嘲笑南方人的喝茶习俗。唐中期,北方城市中,“多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。其茶自江、淮而来,舟车相继,所在山积”。据此可知,唐中期( )

A.国家统一使南茶开始北运

B.南北方饮食习惯趋于一致

C.南方经济文化影响力上升

D.南方经济水平已超越北方

29.唐太宗对南朝后期竞相模仿萧子云书法的风气表示不屑,认为其“仅得成书,无丈夫之气”,只有王羲之的书法才“尽善尽美”,于是连西州(今吐鲁番)幼童习字的范本都是王羲之书帖。王羲之在中国书法史上地位的确立,是因为( )

A.皇帝好恶决定社会对艺术的批判

B.王羲之的艺术成就不可超越

C.艺术水平与时代选择的共同作用

D.朝代更替影响艺术评判标准

30.关于隋朝太原留守李渊起兵反隋(617年)一事,文献中有下列不同记载。

《旧唐书·高祖本纪》

617年,李世民与晋阳令刘文静首谋,劝(李渊)举义兵

《旧唐书·宇文士及传》

613年,李渊与人“夜中密论时事”

《旧唐书·夏侯端传》

616年,夏侯端以天象异常劝李渊“早为计”时,李渊听后“深然其言”

《大唐创业起居注》

(李渊秘书温大雅著)

616年,李渊被任命为“太原道安抚大使”后,他“私喜此行,以为天授”

下列分析正确的是( )

A.唐太宗劝李渊起兵反隋,这个说法最为可信

B.李渊早有起兵反隋之意,这个说法最为可信

C.《旧唐书》所记载的内容相互矛盾,都不可信

D.温大雅与李渊是同时代人,所记内容绝对可信

二、非选择题(本大题共2小题,每小题20分,共40分)

31.阅读材料,回答问题。

材料一 三国和两晋时期,北方的匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域,各民族纷纷建立自己的政权。他们彼此征战,部族人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废墟,田地大量荒芜。为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁的浪潮。

材料二 帝恶其国俗鄙陋,乃迁都洛阳,改国姓为元氏,禁胡语胡服……时魏之势虽极盛,然剽悍勇武之风,渐次消灭……华奢柔弱之风渐行,而国势之衰兆已见。

——根据1907年宏文馆出版的《中国历史讲义》等整理

材料三 拓跋魏自北鄙之平城,迁都洛阳,兴学校,作均田,崇儒术,弃胡俗,而一切改从汉制,实为魏之极盛时代……诸族遂大受汉族之同化……国中一切制度文物,亦无一不仿南朝。至北齐北周之治制,则尤为隋唐治制之所本,于中国之贡献颇大。

——摘自1913年《共和国教科书·本国史:上卷》和1928年《初中本国史》

依据材料一结合所学知识,指出江南经济得到发展的主要原因(6分)。

据材料二、三,归纳孝文帝改革的主要内容。(8分)

简要指出材料二、三,对孝文帝改革评价的不同。说出你对孝文帝改革的看法(6分)

32.阅读材料,回答问题:

材料一 科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举之不及,夫固无如之何。既可(科举),不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。 ——吕思勉《中国制度史》

材料二 随着门阀士族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾云:“近炀帝始置进士之科,当时优试策而已。”……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。 ——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

材料三 纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断地走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展到向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统,创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

——张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

(1)根据材料一,结合所学知识,指出汉晋时期的选官制度及其标准。(4分)

(2)根据材料二,结合所学知识说明隋创立科举制的社会原因,概括科举制影响。(10分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析中国古代文官选拔的特点。(6分)

2020~2021学年第一学期期中考试试卷

高一历史

高一历史期中考试题

一、客观题(本大题共30小题,每小题2分,共60分)

CAABB CCBAD DCADB BBCDB CDBDA BBCCB

二、非选择题(本大题共2小题,每小题20分,共40分)

31.(1)主要原因:北方战乱,南方相对稳定;北方人民带去先进的生产工具和技术;南方相对优越的自然地理环境;统治者政策的支持;重视农业的发展等(任写3点)

(2)内容:迁都洛阳;实行汉化政策,改汉姓、穿汉服、说汉话、实行汉制、尊崇儒学、兴办教育、移风易俗等。(8分)

(3)不同:材料二否定孝文帝改革,认为改革使北魏走向衰落。材料三肯定孝文帝改革,认为孝文帝改革使北魏走向强盛,对后世影响深远。(4分)

看法:促进了民族交融(2分)

32.(1)制度:察举制,以德行为主;九品中正制,以门第为标准。(4分)

(2)原因:门阀士族的衰落,庶族地主的势力增强;九品中正制的弊端;新王朝对人才的客观需求。(任答两点或言之有理亦可)(4分)

影响:促进了社会阶层的流动;大大加强中央集权;提高官员文化素质;一定程度上体现公平公正;扩大官吏人才来源。(6分)

(3)特点:具有面向社会的开放性;具有公开竞争的平等性;具有择优录取的选拔性。(6分)

高一历史

(时间:90分钟 满分:100分)

一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分)

1.北宋政治家王安石认为:周、秦之败亡在于“周强末弱本以亡,秦强本弱末以亡,本末惟其称也”。结合所学,王安石论及的“本末”应指

A.礼制与法制 B.君主与宰相 C.中央与地方 D.“中学”与“西学”

2.秦始皇认为自己“德高三皇,功过五帝”,自称始皇帝,后人也称其为“千古一帝”。秦始皇一生功绩中最值得人们称颂并至今仍有重大意义的事情是

A.建立中国第一个统一的多民族国家,初步奠定祖国疆域

B.开创一系列政治制度,奠定中国两千多年政治统治的基本格局

C.在全国推行的地方行政制度,基本确立了中国的行政区划

D.修筑长城、灵渠等大型工程,惠及后世

3.下图是《带冠冕的禹》。关于禹的说法,正确的是

A.禹建立了我国历史上第一个奴隶制王朝夏朝

B.禹创立了王位世袭制度

C.禹创立了宗法制度

D.禹创立了分封制度

4.《尉缭子》强调战争本于“仁义”,“不攻无过之城,不杀无罪之人”。《孙膑兵法》则指出,战争必须讲“天时、地利、人和”,如果天人不合,即使取得胜利也是暂时的。这反映出战国时期

A.墨家思想成为显学 B.诸子思想相互渗透

C.耕战思想成为主流 D.军事理论高度成熟

5.商鞅在变法中奖励军功,按军功重新规定给予名位的标准。该措施

A.承认了土地私有 B.限制了贵族特权

C.消除了等级制度 D.强化了基层管理

6.《史记》载:(楚庄王)遂至洛,观兵于周郊。周定王使王孙满劳楚王。楚王问鼎小大轻重,对曰:“在德不在鼎。”庄王曰:“子无九鼎,楚国折钩之喙,足以为九鼎。”这段材料反映的根本问题是

A.楚庄王图谋周朝镇国之宝 B.诸侯争霸斗争激烈

C.王室衰微,分封制开始瓦解 D.西周青铜铸造水平高

7.董仲舒认为天有独立的意志,它不仅能以“美详”来为帝王歌功颂德,还能以”妖孽”“灾害”“怪异”等来“谴告”“惊俱”人事。此思想

A.强化了尊卑等级关系 B.强调“天”为君主服务

C.有利于遏制君主暴政 D.旨在神化封建皇权专制

8.“我来自元谋,你来自周口,牵起你毛茸茸的手,爱让我们直立行走。”这是网络上颇为流传的诗句,如果要考察“来自元谋”且能“直立行走”的远古人类,应该去( )

A.陕西省 B.云南省 C.浙江省 D.北京市

9.春秋战国时期狼烟四起,诸侯争霸。但诸子百家“蜂出并作,各引一端”,学派众多,出现了“百家争鸣”的局面,其原因有

①社会大变革使思想非常活跃

②各国君主为富国强兵纷纷养士

③“学在官府”局面改变,贵族对教育的垄断被打破

④科学技术和生产力迅速发展,唯物主义战胜唯心主义

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

10.孔子在教育方面的贡献是: ( )

①克己复礼 ②提出“有教无类”

③兴办私学 ④打破奴隶主贵族对教育的垄断局面

A.①②③④ B.②③ C.①③ D.②③④

11.商鞅在秦国变法,“商君虽死,秦法未败”。造成这一历史现象的主要原因是

A.秦孝公大力支持变法 B.变法打击了奴隶主贵族的势力

C.变法得到新兴地主阶级的拥护 D.变法顺应时代发展的要求

12.下图是魏晋南北朝政权变迁简易示意图。按照时间发生先后排列,正确的是( )

A.甲 丙 乙 丁 B.乙 甲 丙 丁

C.甲 乙 丁 丙 D.甲 乙 丙 丁

13.晋室南迁,衣冠南渡,为了仰仗随司马氏南迁的中原士族,司马皇族极力拉拢世家大族如王姓大族,“王与马,共天下”,上层士族通过九品官人法不断掌控朝政,占据高位,寒门庶族只能居于下位,成为门阀政治的代表时期。这反映出当时( )

A.豪强大族对政治的影响 B.古代政治制度不断进步

C.考试选官制度已经确立 D.选官重视家族经济基础

14.成书于5世纪的《洛阳伽蓝记》记载:“自晋宋以来号洛阳为荒土。昨至洛阳,衣冠士族并在中原,礼义富庶,人物殷阜。”这段文字反映了( )

A.隋朝洛阳,商业盛极一时

B.南朝统治下的洛阳经济得到恢复

C.士族制度在中原得到发展

D.北魏迁都洛阳,促进其繁荣

15.隋朝大运河在历史上第一次贯通南北,沟通五大水系,“运漕商旅,往来不绝”,“自是天下利于转输”。隋朝开通大运河所起的最深远的影响是( )

A.满足隋炀帝游江都的愿望

B.加强南北经济文化交流

C.加强北部边防

D.巩固了隋王朝的统治

16.《旧唐书》称:武则天“制公卿之死命,擅王者之威力”(意为诛杀公卿,独断专权)。某同学对她却评价说:“对老百姓来说,武则天不算坏皇帝。”这位同学得出这种结论的主要依据是武则天( )

A.任用酷吏,剪除异己

B.在位期间推动社会经济进一步发展

C.在位期间出现了“开元盛世”的局面

D.是中国历史上唯一的女皇帝

17.《步辇图》描绘了吐蕃王松赞干布派大相禄东赞为使臣,向唐太宗请求通婚的情景,其反映的实质问题是( )

A.唐对吐蕃赞普册封制度的确立

B.先进文明对周边民族的向心力

C.唐蕃互派使者维持两个政权的友好关系

D.通过和亲加强对边疆地区的有效管辖

18.隋唐时期,在中央实行三省六部制,后来唐朝进一步改革并明确了中书、门下二省为决策机构。尚书省为中央行政核心,尚书省尚书不能参加决策会议,被排除出决策系统。这一变化有助于( )

A.扩大尚书省的行政权 B.削弱三省权限

C.决策的科学化和专业化 D.有效加强相权

19.中国古代赋税制度的一大转变是改变以人丁为主的赋税制度,而“唯以资产为宗,不以丁身为本”。这一转变发生在( )

A.西周时期 B.北魏时期 C.唐朝初期 D.唐朝中期

492061555816520.陕西西安出土了22枚银饼,其中两件錾文“洊安县开元十九年庸调银拾两”。“洊安县”位于今广州。《旧唐书》记载:成年男子每年需为国家服徭役20天,若不服役则可按每日三尺布帛折收,此即为“庸”。官府将所收之布帛,折变成金银等运往京师。据此推断( )

A.白银已成为国家通行的主要货币

B.缴纳布帛替代劳役曾经普遍实行

C.广州地区成为国家财政主要来源

D.沉重的赋税负担激化了社会矛盾

21.下列人物中,在唐朝时被北方各族尊称为“天可汗”的是

A.武则天 B.唐高宗

C.唐太宗 D.唐玄宗

22.我国录用公务员主要采用公开考试的方式。这种方式借鉴了下列古代哪种选官制度( )

A.察举制 B.征辟制

C.九品中正制 D.科举制

23.在中华民族融合的过程中,促进北方少数民族汉化的是

A.诸葛亮七擒七纵孟获 B.孝文帝改革

C.唐蕃联姻 D.金瓶掣签

24.有人在评论某一历史时期的选官制度时说:“上品无寒门,下品无世族。”这一历史时期应该是

A.夏、商、周时期 B.春秋战国时期

C.秦汉时期 D.魏晋南北朝时期

25.从东汉恒帝(永寿二年)到西晋统一前的125年间,全国人口减少了3390多万,平均每年减少近28万。这一时期人口大量减少的主要原因是

A.政局动荡战乱频繁 B.人口南迁土地荒芜

C.灾害频发死伤严重 D.农业落后饿殍遍野

26.现代制度设计的主要任务是防止权力的集中,采用分权和限权的方法,来避免集权和专权的出现。这一设计在中国的初步实践出现在

A.秦汉时期 B.隋唐时期

C.宋元时期 D.明清时期

27.中国科学技术重视解决实际问题,具有实用性的特点。下列有助于解决农业生产问题的著作是( )

①《黄帝内经》 ②《九章算术》

③《齐民要术》 ④《千金方》

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

28.北朝时,嗜好奶类制品的北方人常常嘲笑南方人的喝茶习俗。唐中期,北方城市中,“多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。其茶自江、淮而来,舟车相继,所在山积”。据此可知,唐中期( )

A.国家统一使南茶开始北运

B.南北方饮食习惯趋于一致

C.南方经济文化影响力上升

D.南方经济水平已超越北方

29.唐太宗对南朝后期竞相模仿萧子云书法的风气表示不屑,认为其“仅得成书,无丈夫之气”,只有王羲之的书法才“尽善尽美”,于是连西州(今吐鲁番)幼童习字的范本都是王羲之书帖。王羲之在中国书法史上地位的确立,是因为( )

A.皇帝好恶决定社会对艺术的批判

B.王羲之的艺术成就不可超越

C.艺术水平与时代选择的共同作用

D.朝代更替影响艺术评判标准

30.关于隋朝太原留守李渊起兵反隋(617年)一事,文献中有下列不同记载。

《旧唐书·高祖本纪》

617年,李世民与晋阳令刘文静首谋,劝(李渊)举义兵

《旧唐书·宇文士及传》

613年,李渊与人“夜中密论时事”

《旧唐书·夏侯端传》

616年,夏侯端以天象异常劝李渊“早为计”时,李渊听后“深然其言”

《大唐创业起居注》

(李渊秘书温大雅著)

616年,李渊被任命为“太原道安抚大使”后,他“私喜此行,以为天授”

下列分析正确的是( )

A.唐太宗劝李渊起兵反隋,这个说法最为可信

B.李渊早有起兵反隋之意,这个说法最为可信

C.《旧唐书》所记载的内容相互矛盾,都不可信

D.温大雅与李渊是同时代人,所记内容绝对可信

二、非选择题(本大题共2小题,每小题20分,共40分)

31.阅读材料,回答问题。

材料一 三国和两晋时期,北方的匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域,各民族纷纷建立自己的政权。他们彼此征战,部族人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废墟,田地大量荒芜。为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁的浪潮。

材料二 帝恶其国俗鄙陋,乃迁都洛阳,改国姓为元氏,禁胡语胡服……时魏之势虽极盛,然剽悍勇武之风,渐次消灭……华奢柔弱之风渐行,而国势之衰兆已见。

——根据1907年宏文馆出版的《中国历史讲义》等整理

材料三 拓跋魏自北鄙之平城,迁都洛阳,兴学校,作均田,崇儒术,弃胡俗,而一切改从汉制,实为魏之极盛时代……诸族遂大受汉族之同化……国中一切制度文物,亦无一不仿南朝。至北齐北周之治制,则尤为隋唐治制之所本,于中国之贡献颇大。

——摘自1913年《共和国教科书·本国史:上卷》和1928年《初中本国史》

依据材料一结合所学知识,指出江南经济得到发展的主要原因(6分)。

据材料二、三,归纳孝文帝改革的主要内容。(8分)

简要指出材料二、三,对孝文帝改革评价的不同。说出你对孝文帝改革的看法(6分)

32.阅读材料,回答问题:

材料一 科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举之不及,夫固无如之何。既可(科举),不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。 ——吕思勉《中国制度史》

材料二 随着门阀士族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾云:“近炀帝始置进士之科,当时优试策而已。”……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。 ——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

材料三 纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断地走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展到向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统,创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

——张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

(1)根据材料一,结合所学知识,指出汉晋时期的选官制度及其标准。(4分)

(2)根据材料二,结合所学知识说明隋创立科举制的社会原因,概括科举制影响。(10分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析中国古代文官选拔的特点。(6分)

2020~2021学年第一学期期中考试试卷

高一历史

高一历史期中考试题

一、客观题(本大题共30小题,每小题2分,共60分)

CAABB CCBAD DCADB BBCDB CDBDA BBCCB

二、非选择题(本大题共2小题,每小题20分,共40分)

31.(1)主要原因:北方战乱,南方相对稳定;北方人民带去先进的生产工具和技术;南方相对优越的自然地理环境;统治者政策的支持;重视农业的发展等(任写3点)

(2)内容:迁都洛阳;实行汉化政策,改汉姓、穿汉服、说汉话、实行汉制、尊崇儒学、兴办教育、移风易俗等。(8分)

(3)不同:材料二否定孝文帝改革,认为改革使北魏走向衰落。材料三肯定孝文帝改革,认为孝文帝改革使北魏走向强盛,对后世影响深远。(4分)

看法:促进了民族交融(2分)

32.(1)制度:察举制,以德行为主;九品中正制,以门第为标准。(4分)

(2)原因:门阀士族的衰落,庶族地主的势力增强;九品中正制的弊端;新王朝对人才的客观需求。(任答两点或言之有理亦可)(4分)

影响:促进了社会阶层的流动;大大加强中央集权;提高官员文化素质;一定程度上体现公平公正;扩大官吏人才来源。(6分)

(3)特点:具有面向社会的开放性;具有公开竞争的平等性;具有择优录取的选拔性。(6分)

同课章节目录