2011版高中语文全程学习方略课件:5《最后的常春藤叶 》(山东人民版必修3)

文档属性

| 名称 | 2011版高中语文全程学习方略课件:5《最后的常春藤叶 》(山东人民版必修3) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 7.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-10-23 16:22:26 | ||

图片预览

文档简介

(共80张PPT)

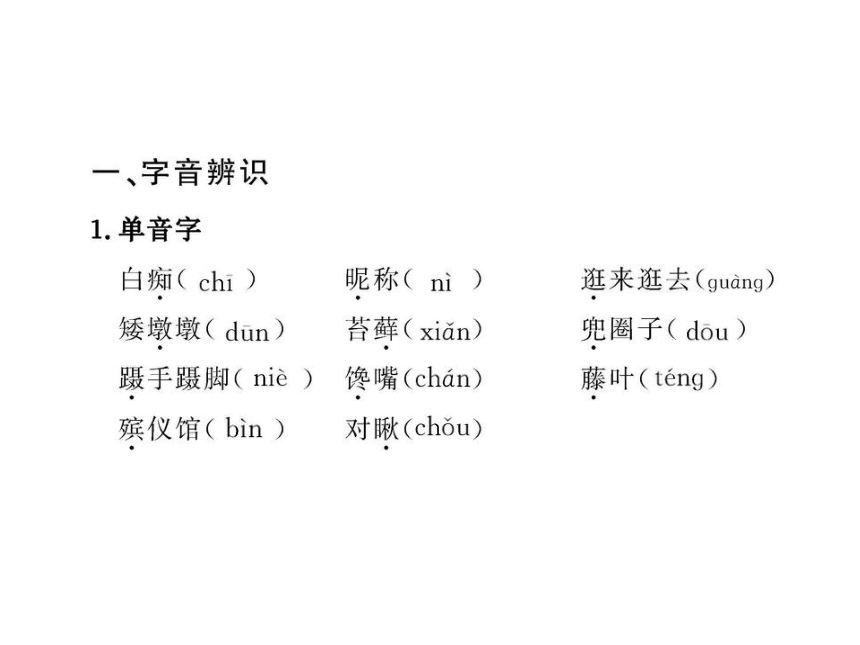

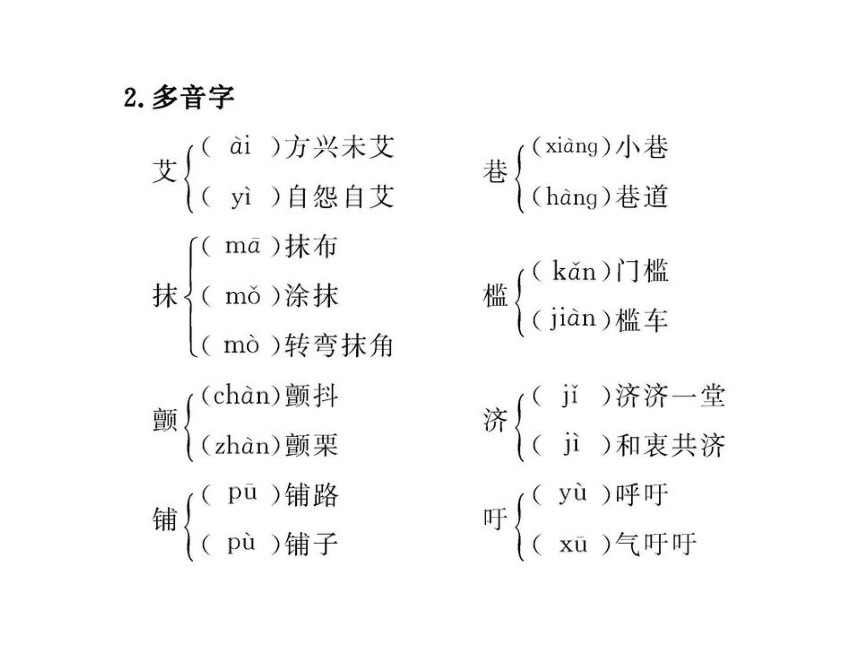

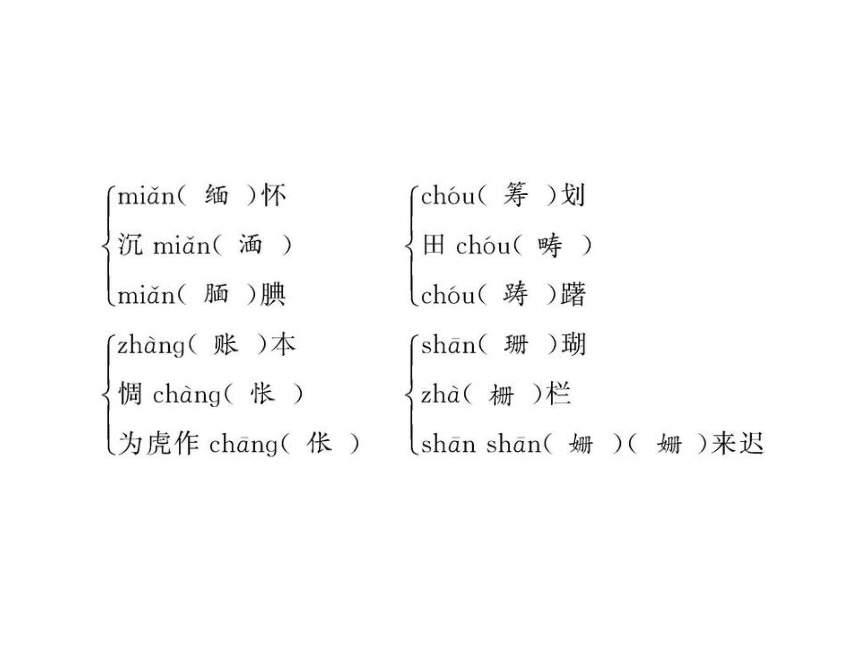

一、基础积累

1.下列词语中加点字的注音全部正确的一项是( )

A.苔藓(xiǎn ) 扶弱济困(jì)

掺酒(chān) 出殡(bìn)

B.瞥见(piē) 蹑手蹑脚(shè)

昵称(nì) 狭窄(zhǎi)

C.门槛(kǎn) 着想(zháo)

一幢(zhuànɡ) 砖砌(qì)

D.模特(mó) 编辑(jí)

唠叨(láo) 瞅一眼(jiū)

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

【解析】选A。B项“蹑”应读niè;C项“着”应读zhuó;D项“瞅”应读chǒu。

2.下列各组词语中没有错别字的一项是( )

A.微弱 残缺 明目张胆 一愁莫展

B.凝视 脱落 错综复杂 面色惨白

C.困倦 神秘 弱不经风 撒手而去

D.倾泄 暴燥 一幅杰作 凄风苦雨

【解析】选B。A项“愁”应为“筹”;C项“经”应为“禁”;D项“泄”应为“泻”,“燥”应为“躁”。

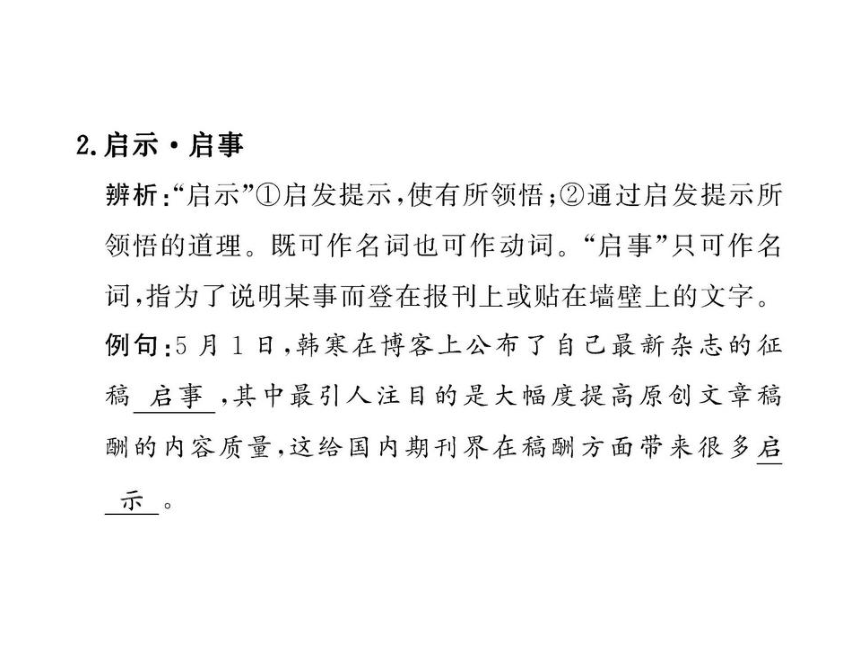

3.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一项是

( )

①江苏省沿海地区也在寻求中韩合作机遇,并从韩国“新万金工程”等工程的建设开发中汲取经验和_________。

②上杭县千亩梅园里,成千上万株梅花眼下正_________绽放,远远望去,如雪如云,分外妖娆。

③医生抓住苏艾瘦小的、__________的手说,“只要好好护理,你会胜利的。”

A.启示 傲然 颤抖 B.启事 傲然 颤动

C.启示 毅然 颤动 D.启事 傲然 颤抖

【解析】选A。“启示”指启发提示,使有所领悟或通过启发提示领悟的道理。“启事”指为了说明某事而登在报刊上或贴在墙壁上的文字。①句是说江苏省沿海地区要从韩国的建设中汲取经验受到启发,故应选“启示”。“傲然”形容坚强不屈的样子。“毅然”,副词,指坚决地,毫不犹豫地,多侧重人的态度。②句说的是梅花不畏严寒,顽强绽放,故应选“傲然”。③“颤抖”指哆嗦,发抖。“颤动”指短促而频繁地振动。此处指苏艾因心情激动而发抖,故应选“颤抖”。

4.下列各句与例句修辞手法相同的一项是( )

例句:他耍了四十年的画笔,仍同艺术女神隔有相当距离,连她的长袍的边缘都没有摸到。

A.到了十一月,一个冷酷无情、肉眼看不见、医生管他叫“肺炎”的不速之客,在艺术区里蹑手蹑脚,用他的冰冷的手指这儿碰碰那儿摸摸。

B.江苏卫视开年大戏《身份的证明》领衔主演张涵予说,造型师在很多演员的照片中,一下子挑中他,说他长得像孙中山,眼神很像。

C.角落里的画架上绷着一幅空白的画布,它在那儿静候杰作的落笔,已经有了25年。

D.他还是个暴躁的小老头儿,极端瞧不起别人的温情,却认为自己是保护楼上两个青年艺术家的看家凶狗。

【解析】选D。例句所用的修辞手法是比喻,把艺术比做女神。A.修辞手法是拟人,把“肺炎”当做人来写。B.虽然用了“像”字,但不是比喻,它表示同类事物形象上相同或有某些共同点。不符合比喻成立的条件。C.修辞手法也是拟人,把画布当成人来写,说它“静候”。D.“认为自己是保护楼上两个青年艺术家的看家凶狗”用了比喻修辞。

二、课内阅读

阅读“天色刚明的时候,狠心的琼珊又吩咐把窗帘拉上去”至结尾,完成5~8题。

5.“苏艾,我希望有朝一日能去那不勒斯海湾写生。”这句话反映了琼珊当时怎样的心理?

答:___________________________________________

【解析】解答本题要联系上下文的情节和人物语言认真体会人物的心理。上文写琼珊患肺炎病重乃至病危,把最后一片叶子当做自己生命的征兆。而贝尔曼画的那片叶子永不飘落,给了她活下去的勇气,“希望有朝一日能去那不勒斯海湾写生”正说明她已走出绝望,重燃起生的希望。

答案:琼珊已从绝望中走出来,对未来生活又有了无限憧憬。

6.“‘好的希望有了五成’,医生抓住苏艾瘦小的、颤抖的手说”,从中你读出了哪些信息?请结合具体词语稍作分析。

答:___________________________________________

【解析】本题考查对文章重要句子的理解和把握能力。解答本题,要注意医生的话是针对琼珊的病情说的,由此可知琼珊已脱离生命危险。在此语言环境下,“医生抓住苏艾瘦小的、颤抖的手”,“抓住”则表明他内心的喜悦与激动。苏艾的手“颤抖”则说明她对琼珊的病情的担心、紧张。

答案:从医生的话可知琼珊已摆脱了死亡的威胁;“抓住”一词反映出医生内心的喜悦与激动;“颤抖”一词反映出苏艾担心、紧张的心理。

7.请根据选段,结合全文,说说作者是怎样刻画贝尔曼这一形象的,这样处理有什么效果。

答:___________________________________________

【解析】本题考查对文章写作技巧的分析把握能力。所选文段,贝尔曼没有直接出场,他的活动是通过医生和苏艾两人之口说出来的,这里是间接描写,也是虚写。贝尔曼为了给琼珊活下去的勇气,在风雨之夜画出了永不飘落的叶子并为此献出了生命,显示了他博大的爱心,无私而高尚的人格。联系前文写他性情暴躁,潦倒失意,可知作者运用了欲扬先抑的写法,作用是造成起伏跌宕的情节,而虚写则给读者留下了想象的空间。

答案:一是运用了先抑后扬的手法,二是运用虚写。文章前面部分先是写贝尔曼的性格暴躁,潦倒失意,在文章最后才让读者发现这是个很有爱心的人物,采用了先抑后扬的写法;其次文章没有正面描写贝尔曼画常春藤叶子的情节,而是在结尾由苏艾说出。采用先抑后扬的手法能使情节跌宕起伏;运用虚写,既给人出乎意料之感,又给读者留下很大的想象空间,还给读者的心灵带来强烈的震撼。

8.老贝尔曼无疑是本文最主要的人物,但苏艾同样是作品中不可或缺的人物形象。请结合节选内容赏析本文中“苏艾”的形象与作用。

答:______________________________________________

【解析】本题考查鉴赏文学作品中人物形象的能力。解答此题首先要从苏艾的肖像描写以及在照顾琼珊时的动作描写、语言描写、心理描写等各方面入手,了解她的外貌、行动、语言、心理等。其次就是通过作品对她的种种描写,把握她的性格特征及思想品质,如她对琼珊无微不至的照顾、为贝尔曼去世的悲伤,体现出的她的善良和爱心。再次,体悟作者的创作意图,从作者塑造这一形象所揭示的主题和情感倾向中去认识这一形象的意义和作用。作品歌颂了穷苦朋友无私的珍贵友谊和普通人的心灵美,苏艾身上也体现了这一点,另外苏艾也是连接琼珊和贝尔曼的桥梁。

答案:苏艾:①是一位善良的具有同情心和爱心的姑娘。不仅在生活上给生病的琼珊无微不至的照顾,还给她精神上的鼓励。②对人性之美满怀敬意。为贝尔曼因画常春藤染病去世而悲伤,言语中充满对他的敬意。

作用:①是贯串全文的线索。②琼珊与贝尔曼之间由她连接,推动情节的发展。③小说通过苏艾和贝尔曼两个人物一起向读者传递这样一个主题:普通人之间的情意和爱,能给人以力量和信心,挽救生命。

9.波奇的愿望是什么?

答:____________________________________________

【解析】本题考查筛选概括文章信息的能力。解答时要注意他捡到钱后打算做什么。文章的第④段写的就是他捡到钱后最初的打算。特别需要注意的是不要遗漏他把钱归还给失主后的愿望。文章结尾写道:“也许明天真的要离开这个城市了,无论如何,也要喝一杯两元钱的糖水。”

答案:在刚捡到50元钱时,波奇的愿望是想要慷慨地花一回钱,如下班后去吃麦当劳,或是买一件T恤,或是买一瓶洗发水;当50元钱得而复失后,他的愿望就是去买一杯两元钱的糖水了。

10.波奇看到那母子俩在废品堆上辛苦地找钱,他的心情怎么样?为什么他一开始不把钱还给那母子俩?

答:_____________________________________________

【解析】本题考查分析人物心理的能力。解答此题可以先在文中找出描写他心理活动的句子,然后加以概括。文章第⑨段写到“心里却是又后悔又焦急”“他真想……甚至会赶他滚蛋”就是他的心理活动。

答案:看到那母子俩在废品堆上找钱,波奇的心里是又后悔又焦急。后悔的是自己不该拿那钱,焦急的是那母子俩不可能在废品堆中找到钱。看到那母子俩汗流浃背地找钱,波奇也想立即把钱还给他们,可是他怕老板知道后骂他,甚至赶他滚蛋。

11.本文的开头有什么特点?这样写有什么好处?

答:____________________________________________

【解析】本题考查对文章表达技巧的分析鉴赏能力。本文开头先写的是“波奇今天有点兴奋,边干活儿边算计着,这50元该怎么花”,然后交代50元钱的来历和他的贫寒的家境和打工的经历,显然用了倒叙的手法,设置了悬念。捡到50元钱后,波奇“兴奋”地“要慷慨一回”,并做了下班后去吃麦当劳,或是买一件T恤,或是买一瓶洗发水的打算,而结尾却是他被老板赶了出来,流着泪走在大街上。先前的兴奋和结尾的悲惨形成“扬”“抑”对比,使文章出现波澜,避免了平铺直叙。

答案:本文的开头写“波奇今天有点兴奋,边干活儿边算计着,这50元该怎么花”,这里用了倒叙的方法。这样写设置了悬念,能很快吸引读者的眼球,引起读者阅读的兴趣。同时,这开头的“扬”和结尾的“抑”使文章出现了波澜,避免了平铺直叙。

12.文中的波奇具有什么样的性格?请简要概括。

答:_____________________________________________

【解析】本题考查分析、概括小说人物形象的能力。这篇小说的主人公即波奇,对于这一人物形象的把握,主要借助于他本人的言行描写和心理描写。他因为父亲有病,为了替母亲分忧十五岁就已经打工两年,从没痛快地花过钱,工资一领就寄回家里,一方面表现他的节俭,同时也表现他的孝顺。他看到丢钱的贫寒母子艰难地寻找钱“心里却是又后悔又焦急”,最后终于冒着被老板赶走的风险把钱归还给那母子,又表现了他的善良和富有同情心。

答案:节俭、孝顺、善良、有同情心。

四、语言表达

13.请你结合课文内容,补写出贝尔曼画叶子的情景。要求:①符合人物性格,合情合理。②有适当的情景描写。

答:___________________________________________

【解析】本题考查想象和写作能力。解答时要根据题目要求,联系贝尔曼的无私的性格和文章结尾苏艾对贝尔曼雨夜行动的叙述“还燃着的灯笼”“挪动过的梯子”“散落的画笔”“调色板”“绿色和黄色的颜料”进行合理想象。

答案(示例):(1)天黑下来了,狂风肆虐,雨点不住地打在窗上,从荷兰式的屋檐上倾泻下来。老贝尔曼披上一件单薄的外套,手中提着画笔、调色板以及那闪着暗淡微光的灯笼来到树下。雨下得特别大,墙都打湿了,老贝尔曼刚画上一笔,颜料就被雨水冲刷掉了,连续几次尝试都没有成功。最后他把自己的外套脱下来,把墙上的一小块地方抹干,然后再动笔,在微弱的灯光下,经过几笔勾勒后,一片栩栩如生的叶子画好了,为了不让颜料再次被冲刷掉,他将整个人都靠在墙边,挡住大风大雨,大约一个小时后,他支撑不住了,从梯子上摔下来,慢慢挪回家中……

(2)风起了,夹杂着疯狂的雨滴,醉酒的贝尔曼摇摆着身子提着灯笼走向常春藤树,他腋下夹着调色板和画笔,那踉跄的样子仿佛一不小心就会滑倒,雨水溅湿了他单薄破旧的衣衫,在模糊中他挪动着墙边的梯子,艰难地爬上墙,把调色板搁在身旁的树上,选好一个恰当的位置,用画笔在墙面上细致地画起来,他画的是一片绿得耀眼但叶尖泛黄的叶子,那是贝尔曼心中的杰作,是琼珊生命的希望,冰冷的雨水也无法阻止他的继续……

14.(2010·江苏卷)2010年上海世博会丹麦国家馆,有一尊“小美人鱼”铜像。

(1)“小美人鱼”故事出自哪位作家的哪篇作品?

答:___________________________________________

(2)请以“小美人鱼”的口吻写一段不超过30个字的话,表达对上海世博会的祝愿或赞美。

答:___________________________________________

【解析】回答第(2)题时,一是要紧扣身份,如外国人、童话人物、首次来中国等;二是要体现祝愿或赞美。

参考答案:(1)安徒生;《海的女儿》。

(2)示例:愿上海世博会像我一样,永远留在人们的记忆

之中。

愿中国小朋友像喜爱我一样喜爱上海世博会。

我来到上海世博会,仍然生活在童话之中。

上海世博会为我的故事续写新的篇章。

一、基础积累

1.下列词语中加点字的注音全部正确的一项是( )

A.苔藓(xiǎn ) 扶弱济困(jì)

掺酒(chān) 出殡(bìn)

B.瞥见(piē) 蹑手蹑脚(shè)

昵称(nì) 狭窄(zhǎi)

C.门槛(kǎn) 着想(zháo)

一幢(zhuànɡ) 砖砌(qì)

D.模特(mó) 编辑(jí)

唠叨(láo) 瞅一眼(jiū)

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

【解析】选A。B项“蹑”应读niè;C项“着”应读zhuó;D项“瞅”应读chǒu。

2.下列各组词语中没有错别字的一项是( )

A.微弱 残缺 明目张胆 一愁莫展

B.凝视 脱落 错综复杂 面色惨白

C.困倦 神秘 弱不经风 撒手而去

D.倾泄 暴燥 一幅杰作 凄风苦雨

【解析】选B。A项“愁”应为“筹”;C项“经”应为“禁”;D项“泄”应为“泻”,“燥”应为“躁”。

3.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一项是

( )

①江苏省沿海地区也在寻求中韩合作机遇,并从韩国“新万金工程”等工程的建设开发中汲取经验和_________。

②上杭县千亩梅园里,成千上万株梅花眼下正_________绽放,远远望去,如雪如云,分外妖娆。

③医生抓住苏艾瘦小的、__________的手说,“只要好好护理,你会胜利的。”

A.启示 傲然 颤抖 B.启事 傲然 颤动

C.启示 毅然 颤动 D.启事 傲然 颤抖

【解析】选A。“启示”指启发提示,使有所领悟或通过启发提示领悟的道理。“启事”指为了说明某事而登在报刊上或贴在墙壁上的文字。①句是说江苏省沿海地区要从韩国的建设中汲取经验受到启发,故应选“启示”。“傲然”形容坚强不屈的样子。“毅然”,副词,指坚决地,毫不犹豫地,多侧重人的态度。②句说的是梅花不畏严寒,顽强绽放,故应选“傲然”。③“颤抖”指哆嗦,发抖。“颤动”指短促而频繁地振动。此处指苏艾因心情激动而发抖,故应选“颤抖”。

4.下列各句与例句修辞手法相同的一项是( )

例句:他耍了四十年的画笔,仍同艺术女神隔有相当距离,连她的长袍的边缘都没有摸到。

A.到了十一月,一个冷酷无情、肉眼看不见、医生管他叫“肺炎”的不速之客,在艺术区里蹑手蹑脚,用他的冰冷的手指这儿碰碰那儿摸摸。

B.江苏卫视开年大戏《身份的证明》领衔主演张涵予说,造型师在很多演员的照片中,一下子挑中他,说他长得像孙中山,眼神很像。

C.角落里的画架上绷着一幅空白的画布,它在那儿静候杰作的落笔,已经有了25年。

D.他还是个暴躁的小老头儿,极端瞧不起别人的温情,却认为自己是保护楼上两个青年艺术家的看家凶狗。

【解析】选D。例句所用的修辞手法是比喻,把艺术比做女神。A.修辞手法是拟人,把“肺炎”当做人来写。B.虽然用了“像”字,但不是比喻,它表示同类事物形象上相同或有某些共同点。不符合比喻成立的条件。C.修辞手法也是拟人,把画布当成人来写,说它“静候”。D.“认为自己是保护楼上两个青年艺术家的看家凶狗”用了比喻修辞。

二、课内阅读

阅读“天色刚明的时候,狠心的琼珊又吩咐把窗帘拉上去”至结尾,完成5~8题。

5.“苏艾,我希望有朝一日能去那不勒斯海湾写生。”这句话反映了琼珊当时怎样的心理?

答:___________________________________________

【解析】解答本题要联系上下文的情节和人物语言认真体会人物的心理。上文写琼珊患肺炎病重乃至病危,把最后一片叶子当做自己生命的征兆。而贝尔曼画的那片叶子永不飘落,给了她活下去的勇气,“希望有朝一日能去那不勒斯海湾写生”正说明她已走出绝望,重燃起生的希望。

答案:琼珊已从绝望中走出来,对未来生活又有了无限憧憬。

6.“‘好的希望有了五成’,医生抓住苏艾瘦小的、颤抖的手说”,从中你读出了哪些信息?请结合具体词语稍作分析。

答:___________________________________________

【解析】本题考查对文章重要句子的理解和把握能力。解答本题,要注意医生的话是针对琼珊的病情说的,由此可知琼珊已脱离生命危险。在此语言环境下,“医生抓住苏艾瘦小的、颤抖的手”,“抓住”则表明他内心的喜悦与激动。苏艾的手“颤抖”则说明她对琼珊的病情的担心、紧张。

答案:从医生的话可知琼珊已摆脱了死亡的威胁;“抓住”一词反映出医生内心的喜悦与激动;“颤抖”一词反映出苏艾担心、紧张的心理。

7.请根据选段,结合全文,说说作者是怎样刻画贝尔曼这一形象的,这样处理有什么效果。

答:___________________________________________

【解析】本题考查对文章写作技巧的分析把握能力。所选文段,贝尔曼没有直接出场,他的活动是通过医生和苏艾两人之口说出来的,这里是间接描写,也是虚写。贝尔曼为了给琼珊活下去的勇气,在风雨之夜画出了永不飘落的叶子并为此献出了生命,显示了他博大的爱心,无私而高尚的人格。联系前文写他性情暴躁,潦倒失意,可知作者运用了欲扬先抑的写法,作用是造成起伏跌宕的情节,而虚写则给读者留下了想象的空间。

答案:一是运用了先抑后扬的手法,二是运用虚写。文章前面部分先是写贝尔曼的性格暴躁,潦倒失意,在文章最后才让读者发现这是个很有爱心的人物,采用了先抑后扬的写法;其次文章没有正面描写贝尔曼画常春藤叶子的情节,而是在结尾由苏艾说出。采用先抑后扬的手法能使情节跌宕起伏;运用虚写,既给人出乎意料之感,又给读者留下很大的想象空间,还给读者的心灵带来强烈的震撼。

8.老贝尔曼无疑是本文最主要的人物,但苏艾同样是作品中不可或缺的人物形象。请结合节选内容赏析本文中“苏艾”的形象与作用。

答:______________________________________________

【解析】本题考查鉴赏文学作品中人物形象的能力。解答此题首先要从苏艾的肖像描写以及在照顾琼珊时的动作描写、语言描写、心理描写等各方面入手,了解她的外貌、行动、语言、心理等。其次就是通过作品对她的种种描写,把握她的性格特征及思想品质,如她对琼珊无微不至的照顾、为贝尔曼去世的悲伤,体现出的她的善良和爱心。再次,体悟作者的创作意图,从作者塑造这一形象所揭示的主题和情感倾向中去认识这一形象的意义和作用。作品歌颂了穷苦朋友无私的珍贵友谊和普通人的心灵美,苏艾身上也体现了这一点,另外苏艾也是连接琼珊和贝尔曼的桥梁。

答案:苏艾:①是一位善良的具有同情心和爱心的姑娘。不仅在生活上给生病的琼珊无微不至的照顾,还给她精神上的鼓励。②对人性之美满怀敬意。为贝尔曼因画常春藤染病去世而悲伤,言语中充满对他的敬意。

作用:①是贯串全文的线索。②琼珊与贝尔曼之间由她连接,推动情节的发展。③小说通过苏艾和贝尔曼两个人物一起向读者传递这样一个主题:普通人之间的情意和爱,能给人以力量和信心,挽救生命。

9.波奇的愿望是什么?

答:____________________________________________

【解析】本题考查筛选概括文章信息的能力。解答时要注意他捡到钱后打算做什么。文章的第④段写的就是他捡到钱后最初的打算。特别需要注意的是不要遗漏他把钱归还给失主后的愿望。文章结尾写道:“也许明天真的要离开这个城市了,无论如何,也要喝一杯两元钱的糖水。”

答案:在刚捡到50元钱时,波奇的愿望是想要慷慨地花一回钱,如下班后去吃麦当劳,或是买一件T恤,或是买一瓶洗发水;当50元钱得而复失后,他的愿望就是去买一杯两元钱的糖水了。

10.波奇看到那母子俩在废品堆上辛苦地找钱,他的心情怎么样?为什么他一开始不把钱还给那母子俩?

答:_____________________________________________

【解析】本题考查分析人物心理的能力。解答此题可以先在文中找出描写他心理活动的句子,然后加以概括。文章第⑨段写到“心里却是又后悔又焦急”“他真想……甚至会赶他滚蛋”就是他的心理活动。

答案:看到那母子俩在废品堆上找钱,波奇的心里是又后悔又焦急。后悔的是自己不该拿那钱,焦急的是那母子俩不可能在废品堆中找到钱。看到那母子俩汗流浃背地找钱,波奇也想立即把钱还给他们,可是他怕老板知道后骂他,甚至赶他滚蛋。

11.本文的开头有什么特点?这样写有什么好处?

答:____________________________________________

【解析】本题考查对文章表达技巧的分析鉴赏能力。本文开头先写的是“波奇今天有点兴奋,边干活儿边算计着,这50元该怎么花”,然后交代50元钱的来历和他的贫寒的家境和打工的经历,显然用了倒叙的手法,设置了悬念。捡到50元钱后,波奇“兴奋”地“要慷慨一回”,并做了下班后去吃麦当劳,或是买一件T恤,或是买一瓶洗发水的打算,而结尾却是他被老板赶了出来,流着泪走在大街上。先前的兴奋和结尾的悲惨形成“扬”“抑”对比,使文章出现波澜,避免了平铺直叙。

答案:本文的开头写“波奇今天有点兴奋,边干活儿边算计着,这50元该怎么花”,这里用了倒叙的方法。这样写设置了悬念,能很快吸引读者的眼球,引起读者阅读的兴趣。同时,这开头的“扬”和结尾的“抑”使文章出现了波澜,避免了平铺直叙。

12.文中的波奇具有什么样的性格?请简要概括。

答:_____________________________________________

【解析】本题考查分析、概括小说人物形象的能力。这篇小说的主人公即波奇,对于这一人物形象的把握,主要借助于他本人的言行描写和心理描写。他因为父亲有病,为了替母亲分忧十五岁就已经打工两年,从没痛快地花过钱,工资一领就寄回家里,一方面表现他的节俭,同时也表现他的孝顺。他看到丢钱的贫寒母子艰难地寻找钱“心里却是又后悔又焦急”,最后终于冒着被老板赶走的风险把钱归还给那母子,又表现了他的善良和富有同情心。

答案:节俭、孝顺、善良、有同情心。

四、语言表达

13.请你结合课文内容,补写出贝尔曼画叶子的情景。要求:①符合人物性格,合情合理。②有适当的情景描写。

答:___________________________________________

【解析】本题考查想象和写作能力。解答时要根据题目要求,联系贝尔曼的无私的性格和文章结尾苏艾对贝尔曼雨夜行动的叙述“还燃着的灯笼”“挪动过的梯子”“散落的画笔”“调色板”“绿色和黄色的颜料”进行合理想象。

答案(示例):(1)天黑下来了,狂风肆虐,雨点不住地打在窗上,从荷兰式的屋檐上倾泻下来。老贝尔曼披上一件单薄的外套,手中提着画笔、调色板以及那闪着暗淡微光的灯笼来到树下。雨下得特别大,墙都打湿了,老贝尔曼刚画上一笔,颜料就被雨水冲刷掉了,连续几次尝试都没有成功。最后他把自己的外套脱下来,把墙上的一小块地方抹干,然后再动笔,在微弱的灯光下,经过几笔勾勒后,一片栩栩如生的叶子画好了,为了不让颜料再次被冲刷掉,他将整个人都靠在墙边,挡住大风大雨,大约一个小时后,他支撑不住了,从梯子上摔下来,慢慢挪回家中……

(2)风起了,夹杂着疯狂的雨滴,醉酒的贝尔曼摇摆着身子提着灯笼走向常春藤树,他腋下夹着调色板和画笔,那踉跄的样子仿佛一不小心就会滑倒,雨水溅湿了他单薄破旧的衣衫,在模糊中他挪动着墙边的梯子,艰难地爬上墙,把调色板搁在身旁的树上,选好一个恰当的位置,用画笔在墙面上细致地画起来,他画的是一片绿得耀眼但叶尖泛黄的叶子,那是贝尔曼心中的杰作,是琼珊生命的希望,冰冷的雨水也无法阻止他的继续……

14.(2010·江苏卷)2010年上海世博会丹麦国家馆,有一尊“小美人鱼”铜像。

(1)“小美人鱼”故事出自哪位作家的哪篇作品?

答:___________________________________________

(2)请以“小美人鱼”的口吻写一段不超过30个字的话,表达对上海世博会的祝愿或赞美。

答:___________________________________________

【解析】回答第(2)题时,一是要紧扣身份,如外国人、童话人物、首次来中国等;二是要体现祝愿或赞美。

参考答案:(1)安徒生;《海的女儿》。

(2)示例:愿上海世博会像我一样,永远留在人们的记忆

之中。

愿中国小朋友像喜爱我一样喜爱上海世博会。

我来到上海世博会,仍然生活在童话之中。

上海世博会为我的故事续写新的篇章。