2011版高中语文全程学习方略课件:7《祝福 》(山东人民版必修3)

文档属性

| 名称 | 2011版高中语文全程学习方略课件:7《祝福 》(山东人民版必修3) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 7.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-10-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共73张PPT)

一、基础积累

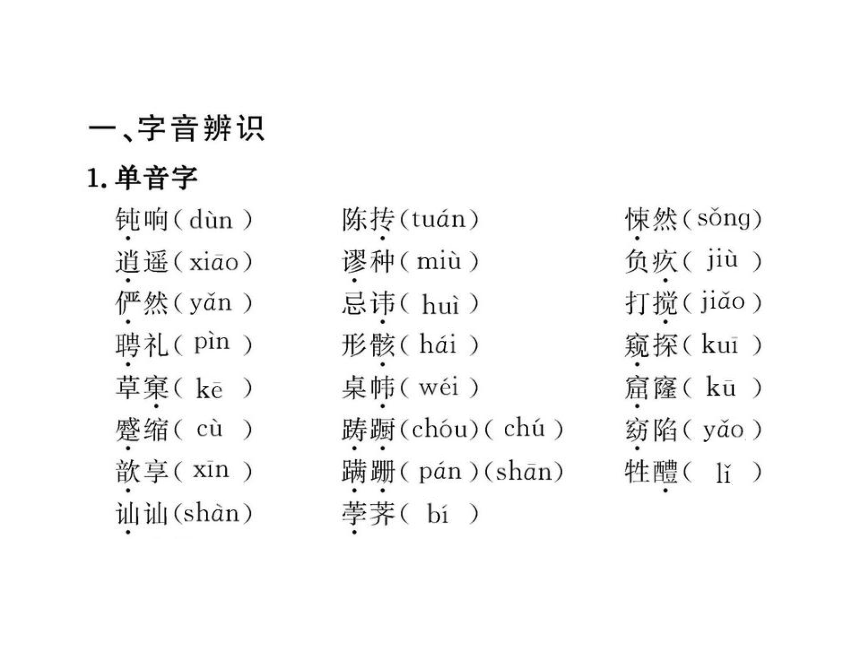

1.下列各组词语中加点字注音无误的一项是( )

A.悚然(sǒnɡ) 谬种(niù)

瘦削(xuē) 歆享(xīn)

B.负疚(jiù) 蹙缩(cù)

形骸(hái) 监生(jiàn)

C.俨然(yǎn) 炮烙(páo)

窥探(ɡuī) 牲醴(lǐ)

D.草窠(kē) 窈陷(yǎo)

间或(jiān) 朱拓(tà)

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

【解析】选B。A.“谬”应读miù;C.“窥”应读kuī;D.“间”应读jiàn。

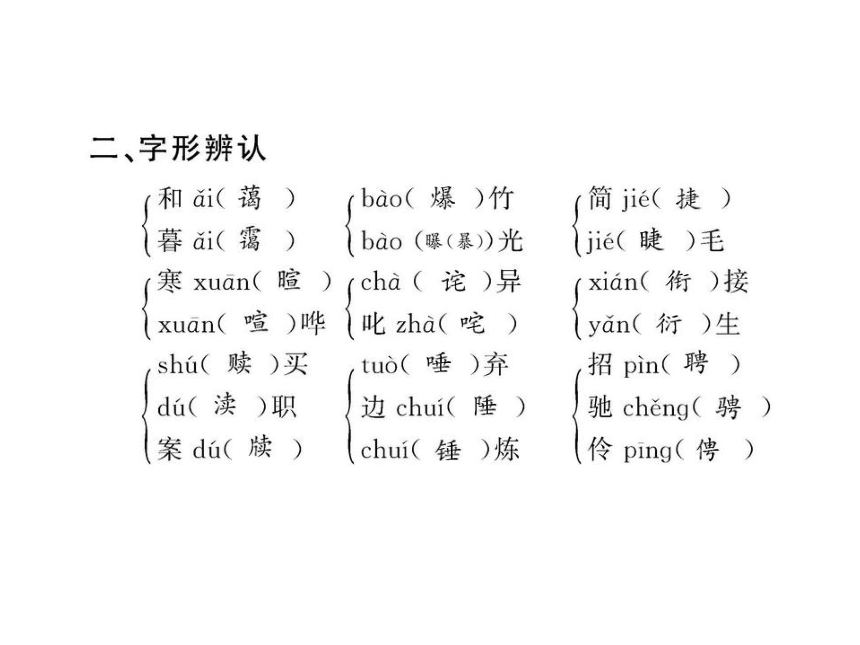

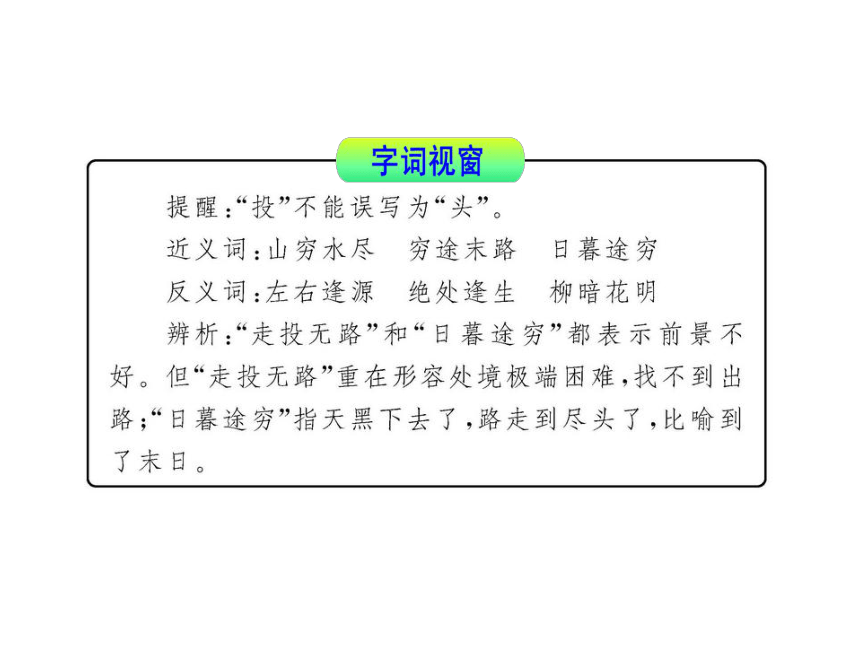

2.下列各组词语中没有错别字的一项是( )

A.踌蹰 鄙薄 聘礼 喉咙

B.惊惶 寒喧 怨府 诧异

C.隐语 烟蔼 忌讳 应酬

D.投机 忙碌 竹杆 末路

【解析】选A。B.喧—暄;C.蔼—霭;D.杆—竿。

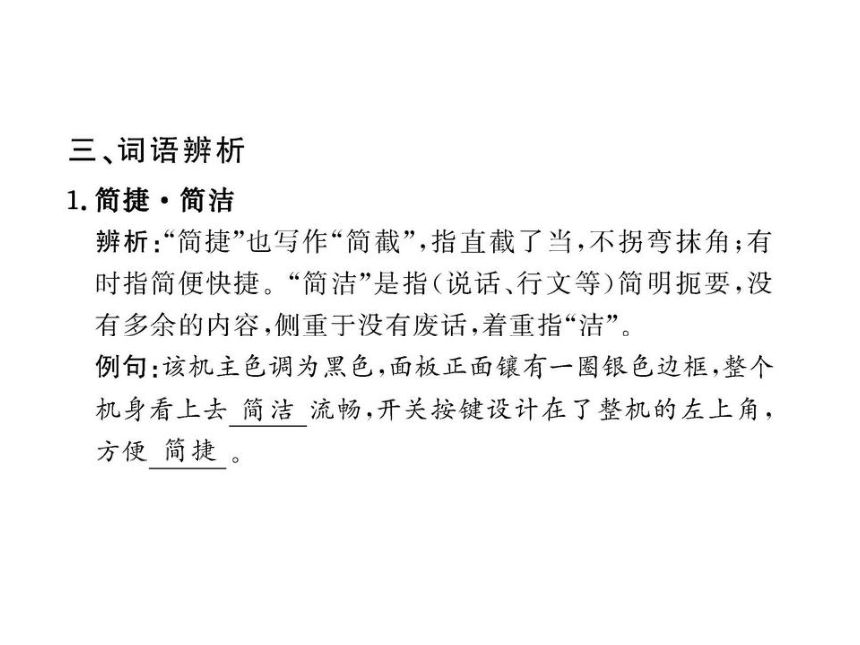

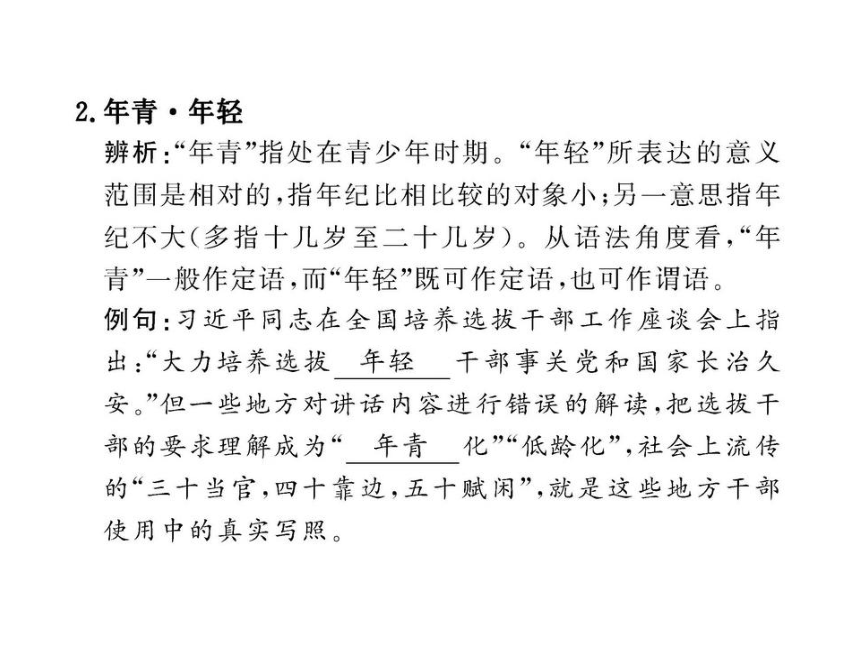

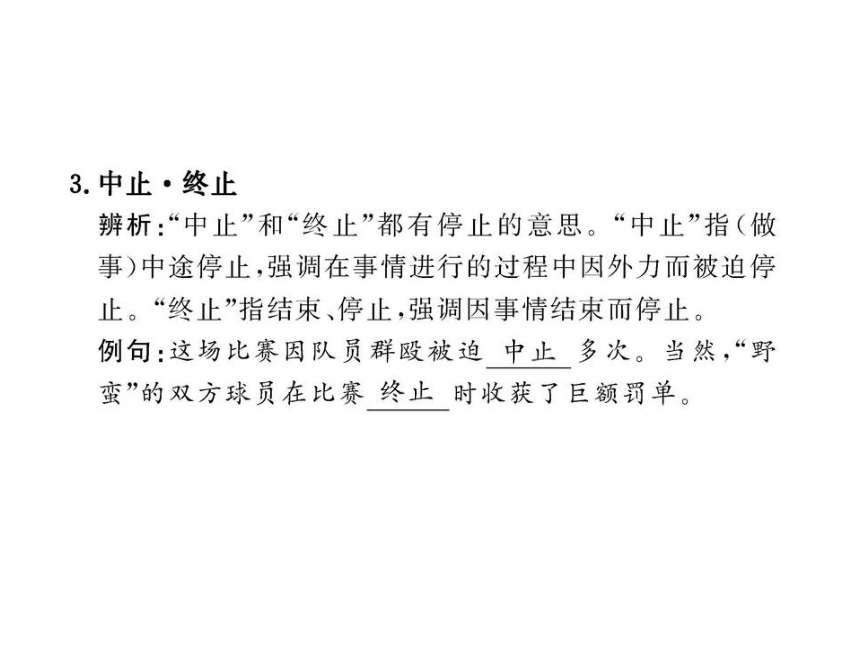

3.下列各句中的横线处应填的词语,最恰当的一项是( )

①清华大学建筑学院袁膑教授认为今天的低碳建筑,不_______为行业乃至整个环境作出了贡献,更重要的是先进的低碳建筑能够通过技术手段,充分保证人的健康。

②据路透社报道,铃木计划在下月________与通用的合作开发计划,铃木以前很依赖曾经是公司最大股东的通用汽车,帮助其开发混合动力和燃料电池问题。

③你从超市货架上拿下一瓶饮料时是否有过刹那________,这瓶饮料安全么?它会不会不合格,甚至含有致命毒素?

A.但是 终止 犹豫 B.单是 中止 徘徊

C.但是 中止 徘徊 D.单是 终止 犹豫

【解析】选D。“单是”即单纯是、单单是,作副词,相当于只是;“但是”作连词,用在后半句话里表转折关系,往往与虽然、尽管等呼应。语境不是转折关系,所以选“单是”。“中止”指(做事)中途停止,强调外力作用;“终止”指结束,停止。语境说的是结束开发计划,不存在外力强制的意思,所以用“终止”。“徘徊”指在一个地方来回地走,多指行动,或比喻事物在某个范围内来回浮动、起伏;“犹豫”指拿不定主意,多用来指心理活动。根据语境用“犹豫”更恰当。

4.下列各项中,加点的词语使用不恰当的一项是( )

A.对那些在魔兽世界游戏停服期间百无聊赖的网游玩家们而言,这一看似平淡无奇却充满温情的帖子成了消解心中郁闷和寂寞的一剂良药。

B.众多明星全新打造的2010最新造型非常惊艳大胆,让人眼前一亮,真可谓沸反盈天、争奇斗艳。

C.李大夫大约五十来岁,看上去精明强干,据说是心血管方面的全国知名专家。

D.虽然表面上看来他们和常人无异,某些老同志还说他们“少不更事”,但一谈起缉毒来,大家都不得不佩服他们的专业和智慧。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

【解析】选B。“沸反盈天”形容喧哗吵闹,乱成一团,不能用来形容最新造型,可改为“姹紫嫣红”。

二、课内阅读

阅读从开头到“其实,究竟有没有魂灵,我也说不清”几段文字,完成5~8题。

5.小说开头的环境描写有何作用?

答:____________________________________________

【解析】分析小说中环境描写的作用不要离开小说中的人物形象和小说的主题,它是为表现人物形象和表达主题服务的。本文开头描写鲁镇热闹的祝福景象和妇女在祝福时的地位和作用,结合祥林嫂的命运和小说的主题不难总结。

答案:小说开头从视觉、听觉、嗅觉诸角度,描写了鲁镇年终祝福的热闹忙碌气氛和镇上各家准备“祝福”的情景,这些都交代了人物活动的社会环境。从“祝福”时,女人们辛勤劳作,“拜的却只限于男人”,“年年如此,家家如此,——只要买得起福礼和爆竹之类的”,可见辛亥革命以后,农村的风俗习惯依旧,人们的思想意识依旧,封建势力和封建迷信思想对农村的统治依旧,封建秩序对妇女的压迫依旧。这样的环境描写,预示了祥林嫂悲剧的社会性和必然性,更揭示出了祥林嫂悲剧的典型性。

6.祥林嫂临死前提出的问题说明了什么?

答:___________________________________________

【解析】解答这个问题要结合祥林嫂的心理特征和她一生的悲惨经历,但不要拔高人物形象。

答案:临死前对“魂灵”、“地狱”产生的种种疑惑,说明祥林嫂对自己的悲惨命运已产生了一定的反抗意识,但只是朦胧的、带有迷信色彩的,因而也是自发的、软弱的。

7.对“我”的“也许有罢”、“然而也未必”、“我说不清”这三句答话应如何理解?

答:___________________________________________

【解析】回答这个问题要注意结合全文,理解“我”对祥林嫂的悲惨命运持一种什么态度,“我”是出于什么原因作出如此的回答。另外,还要注意结合“我”思想性格上的弱点,“我”为什么不能给祥林嫂明确的回答。

答案:第一句在“我”是慰藉的话,在祥林嫂却是似疑实断的答案,这对祥林嫂“希望其有,又希望其无”是一个冲击。第二句在“我”已意识到给对方增添了苦恼,只得支吾着,而在祥林嫂则由地狱想到死后的痛苦,更加深了苦恼。第三句在“我”是模糊之辞,在祥林嫂则是心灵上掀起了更大的波澜,客观上加速了祥林嫂悲剧的到来。总之,“我”的动机是想帮助祥林嫂解除痛苦,然而,适得其反的结果却表现了“我”的软弱性。

8.为什么说祥林嫂对“魂灵”希望其有,又希望其无?

答:___________________________________________

【解析】这个问题是祥林嫂内心深处的真实想法,反映了她复杂矛盾的心理,她为什么会有这样的希望,结合文章主旨再深挖一步。

答案:“希望其有”是想在阴间见到自己的儿子,“希望其无”是害怕死后被两个丈夫分尸。这些都是祥林嫂深受封建迷信思想毒害的体现。

9.文章开头的环境描写有什么作用?

答:__________________________________________

【解析】本题考查分析作品环境描写作用的能力。一般而言,回答这类题时,一要弄清环境的特征,二要明确环境描写与人物刻画之间的关系,三要理解环境描写与表现小说主题之间的关系,四要弄清环境描写与小说情节发展之间的关系。

答案:①交代故事发生的时间、地点;②渲染一种寒冷而又温馨的氛围;③具有象征意义,象征路小丫微弱而又顽强的生命力;④寄托了作者对路小丫的命运的美好祝愿。

10.怎样理解“路小丫的名字随着她的记忆淡去了”这句话的含意?

答:____________________________________________

【解析】本题考查体会文中重要语句的丰富含意的能力。“名字随着她的记忆淡去了”说明她对新的身份已经有了认同,从下文看,这种认同虽然不彻底,但毕竟也是一种认同,我们不能因为下文她的出走而否认她对这种身份的认同。

答案:随着生活环境的改变,路小丫已经不再是从前的那个小女孩了,她也渐渐融入了目前的生活中,生活改变了人。

11.小说多次写到烤红薯,请结合文章说说烤红薯在文中有何作用。

答:____________________________________________

【解析】本题考查欣赏作品形象的能力。从小说的情节可以看出,路小丫的命运与烤红薯密切相关,情节发展也与烤红薯密切相关,烤红薯本身具有的内涵也与路小丫娘俩的思想性格相似。因此,答题时,应将烤红薯与人物、情节、主题结合起来全面考虑。

答案:①烤红薯是全文的线索,烤红薯与路小丫的命运紧密相连,小说用它巧妙地推动情节的发展;②烤红薯象征着路小丫娘俩所具有的朴素的思想性格,小说用烤红薯暗示一些人已经丢失了朴素的思想性格,深化了主题。

12.请结合文章谈谈,你是怎样理解陆小雅留下纸条,说要去寻找“路小丫”这一举动的。

答:___________________________________________

【解析】本题考查对作品进行个性化阅读和有创意的解读的能力。对“陆小雅”这一举动,可以从判断其是否正确的层面分析,这就需要结合小说的有关情节,特别是“陆小雅”身份转变这一点,在明确观点后自圆其说。

答案:这是“陆小雅”正确的选择。她发现自己无法忘记自己曾经是路小丫,虽然这一名字曾随着她的记忆淡去过,但后来的经历使她明白,只有烤红薯那样的味道,才是她快乐生活的源泉。她朴素的本性没有改变,因此,她要寻找那个喜爱吃烤红薯的路小丫。(也可以有其他答案,如:是不明智的举动,是冲动的行为等,言之有理即可)

四、语言表达

13.请阅读下面的文字,谈谈你的看法。

基于中国古典文学名著会给地方带来巨大文化旅游收益的考虑,与围绕《红楼梦》引发的曹雪芹故里之争类似,另一部名著《金瓶梅》引发了“西门庆故里之争”,具体涉及山东省阳谷县、临清县和安徽的黄山市。近十年来,三地都纷纷举起“西门庆故里”招牌,竞争不息,西门庆也被一改在传统文学名著中“大淫贼、大恶霸、大奸商”的艺术形象,华丽转身成为当地政府追捧的文化产业英雄。你如何看待这个现象?

答:____________________________________________

答案:我认为这种举措并不可取。追求名人故里的经济效益也要旗帜鲜明地反对封建的、恶俗的文化,西门庆是人民心目中的反面人物,拿他来搞开发会误导社会舆论。像这种靠打造西门庆之类遭鞭挞的文学人物来提升地方形象的文化旅游的“低俗之风”对文化的长远发展不利,这种“被经济”,其实恰是一种“没文化”的表现。

14.在下面语句的横线处补写两句话,要求修辞、句式必须和所给的句子相同。

思想家的鲁迅,是大海上的一座灯塔,灯光划破中国社会的黑暗;文学家的鲁迅,_____________;革命家的鲁迅,_____________。

【解析】本题属于句子仿写,首先要找出所给例句的句式特征,所写句子一定要与它的句式相同;然后修辞一致,所给例句运用了暗喻的修辞手法,所写句子也要保持一样。另外还要注意语言流畅、有文采,能体现出鲁迅作为文学家和革命家的本色。

答案:是长空雁群中的一只头雁,鸣叫成为现代文学的第一声呐喊 是寒光闪闪的一柄利剑,剑锋直指黑暗时代的魑魅魍魉

一、基础积累

1.下列各组词语中加点字注音无误的一项是( )

A.悚然(sǒnɡ) 谬种(niù)

瘦削(xuē) 歆享(xīn)

B.负疚(jiù) 蹙缩(cù)

形骸(hái) 监生(jiàn)

C.俨然(yǎn) 炮烙(páo)

窥探(ɡuī) 牲醴(lǐ)

D.草窠(kē) 窈陷(yǎo)

间或(jiān) 朱拓(tà)

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

【解析】选B。A.“谬”应读miù;C.“窥”应读kuī;D.“间”应读jiàn。

2.下列各组词语中没有错别字的一项是( )

A.踌蹰 鄙薄 聘礼 喉咙

B.惊惶 寒喧 怨府 诧异

C.隐语 烟蔼 忌讳 应酬

D.投机 忙碌 竹杆 末路

【解析】选A。B.喧—暄;C.蔼—霭;D.杆—竿。

3.下列各句中的横线处应填的词语,最恰当的一项是( )

①清华大学建筑学院袁膑教授认为今天的低碳建筑,不_______为行业乃至整个环境作出了贡献,更重要的是先进的低碳建筑能够通过技术手段,充分保证人的健康。

②据路透社报道,铃木计划在下月________与通用的合作开发计划,铃木以前很依赖曾经是公司最大股东的通用汽车,帮助其开发混合动力和燃料电池问题。

③你从超市货架上拿下一瓶饮料时是否有过刹那________,这瓶饮料安全么?它会不会不合格,甚至含有致命毒素?

A.但是 终止 犹豫 B.单是 中止 徘徊

C.但是 中止 徘徊 D.单是 终止 犹豫

【解析】选D。“单是”即单纯是、单单是,作副词,相当于只是;“但是”作连词,用在后半句话里表转折关系,往往与虽然、尽管等呼应。语境不是转折关系,所以选“单是”。“中止”指(做事)中途停止,强调外力作用;“终止”指结束,停止。语境说的是结束开发计划,不存在外力强制的意思,所以用“终止”。“徘徊”指在一个地方来回地走,多指行动,或比喻事物在某个范围内来回浮动、起伏;“犹豫”指拿不定主意,多用来指心理活动。根据语境用“犹豫”更恰当。

4.下列各项中,加点的词语使用不恰当的一项是( )

A.对那些在魔兽世界游戏停服期间百无聊赖的网游玩家们而言,这一看似平淡无奇却充满温情的帖子成了消解心中郁闷和寂寞的一剂良药。

B.众多明星全新打造的2010最新造型非常惊艳大胆,让人眼前一亮,真可谓沸反盈天、争奇斗艳。

C.李大夫大约五十来岁,看上去精明强干,据说是心血管方面的全国知名专家。

D.虽然表面上看来他们和常人无异,某些老同志还说他们“少不更事”,但一谈起缉毒来,大家都不得不佩服他们的专业和智慧。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

【解析】选B。“沸反盈天”形容喧哗吵闹,乱成一团,不能用来形容最新造型,可改为“姹紫嫣红”。

二、课内阅读

阅读从开头到“其实,究竟有没有魂灵,我也说不清”几段文字,完成5~8题。

5.小说开头的环境描写有何作用?

答:____________________________________________

【解析】分析小说中环境描写的作用不要离开小说中的人物形象和小说的主题,它是为表现人物形象和表达主题服务的。本文开头描写鲁镇热闹的祝福景象和妇女在祝福时的地位和作用,结合祥林嫂的命运和小说的主题不难总结。

答案:小说开头从视觉、听觉、嗅觉诸角度,描写了鲁镇年终祝福的热闹忙碌气氛和镇上各家准备“祝福”的情景,这些都交代了人物活动的社会环境。从“祝福”时,女人们辛勤劳作,“拜的却只限于男人”,“年年如此,家家如此,——只要买得起福礼和爆竹之类的”,可见辛亥革命以后,农村的风俗习惯依旧,人们的思想意识依旧,封建势力和封建迷信思想对农村的统治依旧,封建秩序对妇女的压迫依旧。这样的环境描写,预示了祥林嫂悲剧的社会性和必然性,更揭示出了祥林嫂悲剧的典型性。

6.祥林嫂临死前提出的问题说明了什么?

答:___________________________________________

【解析】解答这个问题要结合祥林嫂的心理特征和她一生的悲惨经历,但不要拔高人物形象。

答案:临死前对“魂灵”、“地狱”产生的种种疑惑,说明祥林嫂对自己的悲惨命运已产生了一定的反抗意识,但只是朦胧的、带有迷信色彩的,因而也是自发的、软弱的。

7.对“我”的“也许有罢”、“然而也未必”、“我说不清”这三句答话应如何理解?

答:___________________________________________

【解析】回答这个问题要注意结合全文,理解“我”对祥林嫂的悲惨命运持一种什么态度,“我”是出于什么原因作出如此的回答。另外,还要注意结合“我”思想性格上的弱点,“我”为什么不能给祥林嫂明确的回答。

答案:第一句在“我”是慰藉的话,在祥林嫂却是似疑实断的答案,这对祥林嫂“希望其有,又希望其无”是一个冲击。第二句在“我”已意识到给对方增添了苦恼,只得支吾着,而在祥林嫂则由地狱想到死后的痛苦,更加深了苦恼。第三句在“我”是模糊之辞,在祥林嫂则是心灵上掀起了更大的波澜,客观上加速了祥林嫂悲剧的到来。总之,“我”的动机是想帮助祥林嫂解除痛苦,然而,适得其反的结果却表现了“我”的软弱性。

8.为什么说祥林嫂对“魂灵”希望其有,又希望其无?

答:___________________________________________

【解析】这个问题是祥林嫂内心深处的真实想法,反映了她复杂矛盾的心理,她为什么会有这样的希望,结合文章主旨再深挖一步。

答案:“希望其有”是想在阴间见到自己的儿子,“希望其无”是害怕死后被两个丈夫分尸。这些都是祥林嫂深受封建迷信思想毒害的体现。

9.文章开头的环境描写有什么作用?

答:__________________________________________

【解析】本题考查分析作品环境描写作用的能力。一般而言,回答这类题时,一要弄清环境的特征,二要明确环境描写与人物刻画之间的关系,三要理解环境描写与表现小说主题之间的关系,四要弄清环境描写与小说情节发展之间的关系。

答案:①交代故事发生的时间、地点;②渲染一种寒冷而又温馨的氛围;③具有象征意义,象征路小丫微弱而又顽强的生命力;④寄托了作者对路小丫的命运的美好祝愿。

10.怎样理解“路小丫的名字随着她的记忆淡去了”这句话的含意?

答:____________________________________________

【解析】本题考查体会文中重要语句的丰富含意的能力。“名字随着她的记忆淡去了”说明她对新的身份已经有了认同,从下文看,这种认同虽然不彻底,但毕竟也是一种认同,我们不能因为下文她的出走而否认她对这种身份的认同。

答案:随着生活环境的改变,路小丫已经不再是从前的那个小女孩了,她也渐渐融入了目前的生活中,生活改变了人。

11.小说多次写到烤红薯,请结合文章说说烤红薯在文中有何作用。

答:____________________________________________

【解析】本题考查欣赏作品形象的能力。从小说的情节可以看出,路小丫的命运与烤红薯密切相关,情节发展也与烤红薯密切相关,烤红薯本身具有的内涵也与路小丫娘俩的思想性格相似。因此,答题时,应将烤红薯与人物、情节、主题结合起来全面考虑。

答案:①烤红薯是全文的线索,烤红薯与路小丫的命运紧密相连,小说用它巧妙地推动情节的发展;②烤红薯象征着路小丫娘俩所具有的朴素的思想性格,小说用烤红薯暗示一些人已经丢失了朴素的思想性格,深化了主题。

12.请结合文章谈谈,你是怎样理解陆小雅留下纸条,说要去寻找“路小丫”这一举动的。

答:___________________________________________

【解析】本题考查对作品进行个性化阅读和有创意的解读的能力。对“陆小雅”这一举动,可以从判断其是否正确的层面分析,这就需要结合小说的有关情节,特别是“陆小雅”身份转变这一点,在明确观点后自圆其说。

答案:这是“陆小雅”正确的选择。她发现自己无法忘记自己曾经是路小丫,虽然这一名字曾随着她的记忆淡去过,但后来的经历使她明白,只有烤红薯那样的味道,才是她快乐生活的源泉。她朴素的本性没有改变,因此,她要寻找那个喜爱吃烤红薯的路小丫。(也可以有其他答案,如:是不明智的举动,是冲动的行为等,言之有理即可)

四、语言表达

13.请阅读下面的文字,谈谈你的看法。

基于中国古典文学名著会给地方带来巨大文化旅游收益的考虑,与围绕《红楼梦》引发的曹雪芹故里之争类似,另一部名著《金瓶梅》引发了“西门庆故里之争”,具体涉及山东省阳谷县、临清县和安徽的黄山市。近十年来,三地都纷纷举起“西门庆故里”招牌,竞争不息,西门庆也被一改在传统文学名著中“大淫贼、大恶霸、大奸商”的艺术形象,华丽转身成为当地政府追捧的文化产业英雄。你如何看待这个现象?

答:____________________________________________

答案:我认为这种举措并不可取。追求名人故里的经济效益也要旗帜鲜明地反对封建的、恶俗的文化,西门庆是人民心目中的反面人物,拿他来搞开发会误导社会舆论。像这种靠打造西门庆之类遭鞭挞的文学人物来提升地方形象的文化旅游的“低俗之风”对文化的长远发展不利,这种“被经济”,其实恰是一种“没文化”的表现。

14.在下面语句的横线处补写两句话,要求修辞、句式必须和所给的句子相同。

思想家的鲁迅,是大海上的一座灯塔,灯光划破中国社会的黑暗;文学家的鲁迅,_____________;革命家的鲁迅,_____________。

【解析】本题属于句子仿写,首先要找出所给例句的句式特征,所写句子一定要与它的句式相同;然后修辞一致,所给例句运用了暗喻的修辞手法,所写句子也要保持一样。另外还要注意语言流畅、有文采,能体现出鲁迅作为文学家和革命家的本色。

答案:是长空雁群中的一只头雁,鸣叫成为现代文学的第一声呐喊 是寒光闪闪的一柄利剑,剑锋直指黑暗时代的魑魅魍魉