部编版选择性必修上册 《别了,不列颠尼亚》 课件(19张)——高中语文统编版选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 部编版选择性必修上册 《别了,不列颠尼亚》 课件(19张)——高中语文统编版选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-11-13 23:59:04 | ||

图片预览

文档简介

别了,不列颠尼亚

故乡风月

目标:

1 掌握新闻结构及特点,了解特写新闻。

2 鉴赏新闻语言,理解重点词语。

3了解背景 激发爱国热情和民族自豪感

背景回顾

香港包括香港岛,九龙和新界。1840年英国发动鸦片战争。1842年英国强迫清政府签订《南京条约》,永久割让香港岛。1856年发动第二次鸦片战争,割让九龙半岛。1898年出租九龙半岛界限街以北土地及附属二百多个岛屿。后称为新界,租期99年。1997年6月30日期满,中华人民共和国成立后,邓小平表示收复香港的决心。最终1984年。《中英联合声明》达成协议,英国于1997年7月1日归还香港。

文体知识

特写新闻。也称新闻速写。要求类似特写镜头的手法来反映事实。是作者深入现场采写制作的一种新闻,价值高,现场感强、篇幅短小的消息文体。

新闻的结构主要由标题、导语,主体和背景构成。

导语一般是首段,或者是开头几句

初读感知:标出课文的标题,导语和主体及背景。

标题:别了,不列颠尼亚

导语:(1)在香港飘扬了一百五十多年的英国米字旗最后一次在这里降落后,接载查尔斯王子和离任港督彭定康回国的英国皇家游轮“不列颠尼亚”号驶离维多利亚港湾——这是英国撤离香港的最后时刻。

主体:(2-10)

背景:(4.7.11)

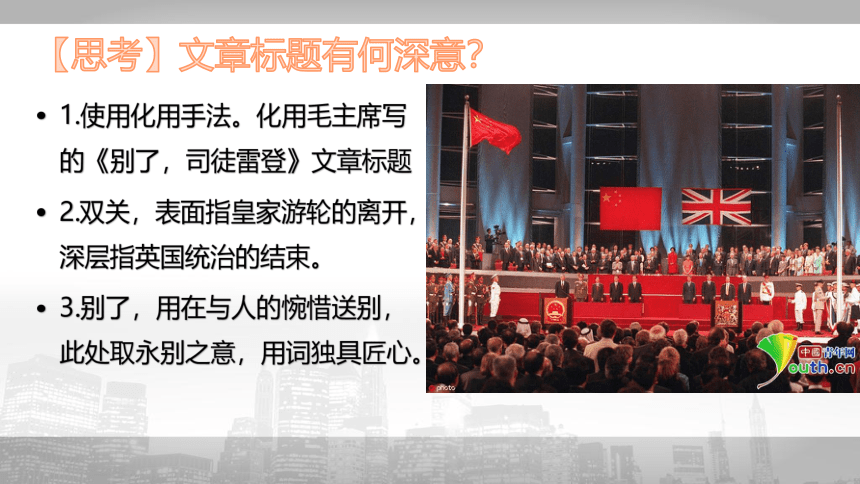

【思考】文章标题有何深意?

1.使用化用手法。化用毛主席写的《别了,司徒雷登》文章标题

2.双关,表面指皇家游轮的离开,深层指英国统治的结束。

3.别了,用在与人的惋惜送别,此处取永别之意,用词独具匠心。

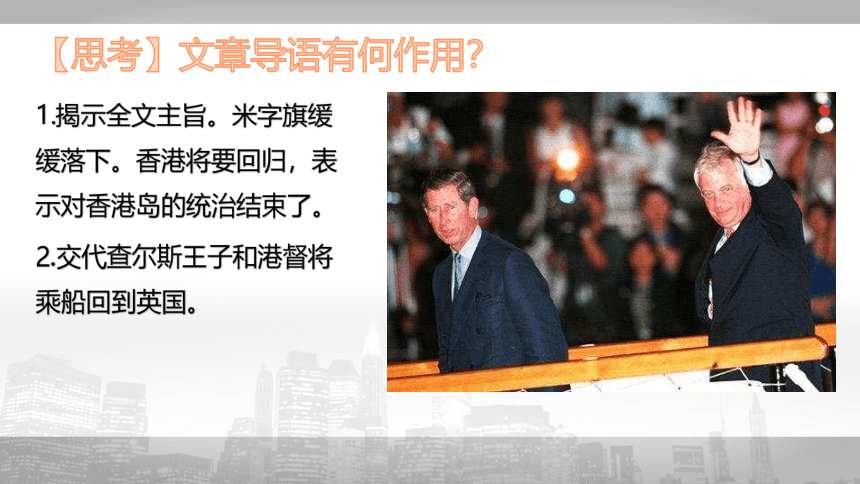

【思考】文章导语有何作用?

1.揭示全文主旨。米字旗缓缓落下。香港将要回归,表示对香港岛的统治结束了。

2.交代查尔斯王子和港督将乘船回到英国。

【思考】 第三段的蒙蒙细雨环境描写有何作用?

1.交代交接仪式的天气环境

2.烘托气氛,衬托殖民者的落寞心情,暗示中国人民收复香港的喜悦之情。

【思考】插入港督的来历和离任的这一材料有何作用?

手法上,运用对比,强调这一次的不同。这是最后一次永不再来。

内容上,交代了彭定康面色凝重的原因。

主旨上,表现了中国人民恢复主权的激动之情。

结构上,为下文介绍港督的内容做了铺垫。

【赏析】文章语言有何特点?

1.语言精准,运用大量数字。准确严谨。

2.简化修饰,多用陈述句。营造庄重的语言效果。

3.用词生动鲜明,给人现场感。

【赏析】插入的背景材料,有什么作用?

1.插入的每一处背景材料都对应一个现实场景。衔接自然,浑然一体。虚实结合是行文有波折。

2.背景材料烘托现实场景,构成对比的效果。暗示当时中国的弱小和现在的强大。在对比中深化了文章的主旨。

3.背景材料的出现,使文章有了历史纵深感。内容更丰富。

【赏析句子】

1.将于97年退役的不列颠尼亚号很快消失在南海的夜幕中。

明确:“退役”暗示英国的衰落和统治的结束,“很快”暗示着殖民者的落魄。“消失”象征历史的屈辱再不会重演。

2.大英帝国从海上来,又从海上去。

明确:从海上来标志着英国对香港殖民统治的正式开始。从海上去标志着香港脱离英国统治,回归祖国。将现实场景与历史场景进行对比。就是在不动声色的描写中表达自豪之情。

【拓展阅读】《七子之歌》

《七子之歌》是近代爱国主义诗人闻一多于1925年3月在美国留学期间创作的组诗作品。诗人在这一组诗作品里用拟人化的手法,把中国的澳门、香港、台湾等七个被割让、租借的地方,比做祖国母亲被夺走的七个孩子,让他们来倾诉"失养于祖国、受虐于异类"的悲哀之情,"以抒其孤苦亡告,春怀祖国之哀忱",从而让民众从漠然中警醒,振兴中华,收复失地。

拓展阅读】《七子之歌》

七子之歌·香港

我好比凤阙阶前守夜的黄豹,

母亲呀,我身份虽微,地位险要。

如今狞恶的海狮扑在我身上,

啖着我的骨肉,咽着我的脂膏;

母亲呀,我哭泣号啕,呼你不应.

母亲呀,快让我躲入你的怀抱!

母亲!我要回来,母亲!

拓展阅读】《七子之歌》

七子之歌·澳门

你可知妈港不是我的真名姓?

我离开你的襁褓太久了,母亲!

但是他们掳去的是我的肉体,

你依然保管我内心的灵魂。

那三百年来梦寐不忘的生母啊!

请叫儿的乳名,

叫我一声"澳门"!

母亲!我要回来,母亲!

【拓展思考】.香港回归是一个重要的历史时刻。除此之外,你都经历过什么样的历史时刻,请大家交流一下。体会作为中国人的自豪感。

故乡风月

目标:

1 掌握新闻结构及特点,了解特写新闻。

2 鉴赏新闻语言,理解重点词语。

3了解背景 激发爱国热情和民族自豪感

背景回顾

香港包括香港岛,九龙和新界。1840年英国发动鸦片战争。1842年英国强迫清政府签订《南京条约》,永久割让香港岛。1856年发动第二次鸦片战争,割让九龙半岛。1898年出租九龙半岛界限街以北土地及附属二百多个岛屿。后称为新界,租期99年。1997年6月30日期满,中华人民共和国成立后,邓小平表示收复香港的决心。最终1984年。《中英联合声明》达成协议,英国于1997年7月1日归还香港。

文体知识

特写新闻。也称新闻速写。要求类似特写镜头的手法来反映事实。是作者深入现场采写制作的一种新闻,价值高,现场感强、篇幅短小的消息文体。

新闻的结构主要由标题、导语,主体和背景构成。

导语一般是首段,或者是开头几句

初读感知:标出课文的标题,导语和主体及背景。

标题:别了,不列颠尼亚

导语:(1)在香港飘扬了一百五十多年的英国米字旗最后一次在这里降落后,接载查尔斯王子和离任港督彭定康回国的英国皇家游轮“不列颠尼亚”号驶离维多利亚港湾——这是英国撤离香港的最后时刻。

主体:(2-10)

背景:(4.7.11)

【思考】文章标题有何深意?

1.使用化用手法。化用毛主席写的《别了,司徒雷登》文章标题

2.双关,表面指皇家游轮的离开,深层指英国统治的结束。

3.别了,用在与人的惋惜送别,此处取永别之意,用词独具匠心。

【思考】文章导语有何作用?

1.揭示全文主旨。米字旗缓缓落下。香港将要回归,表示对香港岛的统治结束了。

2.交代查尔斯王子和港督将乘船回到英国。

【思考】 第三段的蒙蒙细雨环境描写有何作用?

1.交代交接仪式的天气环境

2.烘托气氛,衬托殖民者的落寞心情,暗示中国人民收复香港的喜悦之情。

【思考】插入港督的来历和离任的这一材料有何作用?

手法上,运用对比,强调这一次的不同。这是最后一次永不再来。

内容上,交代了彭定康面色凝重的原因。

主旨上,表现了中国人民恢复主权的激动之情。

结构上,为下文介绍港督的内容做了铺垫。

【赏析】文章语言有何特点?

1.语言精准,运用大量数字。准确严谨。

2.简化修饰,多用陈述句。营造庄重的语言效果。

3.用词生动鲜明,给人现场感。

【赏析】插入的背景材料,有什么作用?

1.插入的每一处背景材料都对应一个现实场景。衔接自然,浑然一体。虚实结合是行文有波折。

2.背景材料烘托现实场景,构成对比的效果。暗示当时中国的弱小和现在的强大。在对比中深化了文章的主旨。

3.背景材料的出现,使文章有了历史纵深感。内容更丰富。

【赏析句子】

1.将于97年退役的不列颠尼亚号很快消失在南海的夜幕中。

明确:“退役”暗示英国的衰落和统治的结束,“很快”暗示着殖民者的落魄。“消失”象征历史的屈辱再不会重演。

2.大英帝国从海上来,又从海上去。

明确:从海上来标志着英国对香港殖民统治的正式开始。从海上去标志着香港脱离英国统治,回归祖国。将现实场景与历史场景进行对比。就是在不动声色的描写中表达自豪之情。

【拓展阅读】《七子之歌》

《七子之歌》是近代爱国主义诗人闻一多于1925年3月在美国留学期间创作的组诗作品。诗人在这一组诗作品里用拟人化的手法,把中国的澳门、香港、台湾等七个被割让、租借的地方,比做祖国母亲被夺走的七个孩子,让他们来倾诉"失养于祖国、受虐于异类"的悲哀之情,"以抒其孤苦亡告,春怀祖国之哀忱",从而让民众从漠然中警醒,振兴中华,收复失地。

拓展阅读】《七子之歌》

七子之歌·香港

我好比凤阙阶前守夜的黄豹,

母亲呀,我身份虽微,地位险要。

如今狞恶的海狮扑在我身上,

啖着我的骨肉,咽着我的脂膏;

母亲呀,我哭泣号啕,呼你不应.

母亲呀,快让我躲入你的怀抱!

母亲!我要回来,母亲!

拓展阅读】《七子之歌》

七子之歌·澳门

你可知妈港不是我的真名姓?

我离开你的襁褓太久了,母亲!

但是他们掳去的是我的肉体,

你依然保管我内心的灵魂。

那三百年来梦寐不忘的生母啊!

请叫儿的乳名,

叫我一声"澳门"!

母亲!我要回来,母亲!

【拓展思考】.香港回归是一个重要的历史时刻。除此之外,你都经历过什么样的历史时刻,请大家交流一下。体会作为中国人的自豪感。