福建省龙岩市六校2020-2021学年高二上学期期中联考历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 福建省龙岩市六校2020-2021学年高二上学期期中联考历史试题 Word版含答案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 106.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-11-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1168400010617200“长汀、连城、上杭、武平、永定、漳平”六校联考

2020-2021学年第一学期半期考

高二历史试题

(考试时间:90分钟 总分:100分)

试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分

第Ⅰ卷(选择题,共50分)

一、选择题(本小题共25题,每小题2分,共50分,每题均只有1个选项符合题意)

1.春秋时期,孔子奔走列国推行“大道”,在意识到“大道不行,礼乐难兴”的现实后,仍“知其不可为而为之”,这反映了孔子

A. 匡时济世的担当精神 B. 思想保守不合时宜

C. 主张复古的政治理想 D. 缺乏权威地位低下

2.春秋战国时期,学派林立,学术观点异彩纷呈,然“天下一致而百虑,同归而殊途。”这里的“同归”指的是

A. 诸子百家主张趋同 B. 都主张行民本之政

C. 共同关注社会现实 D. 共同关注人的价值

3.汉武帝时期给儒家典籍名称都添上了“经”字,曰:《诗经》、《书经》、《礼经》、《易经》和《春秋经》, 并设置五经博士,专门教授五经。这反映了

A.五经已成为教科书 B. 儒学受到高度重视

C. 儒学主流地位强化 D. 百家争鸣局面结束

4.历史学家余英时说:“宋代士阶层不但是文化主体,更是一定程度的政治主体,至少他们在政治上所表现的主动性超过了以前的汉、唐和后面的明、清”。可以支持这一判断的理由是宋代士大夫阶层

A. 具有强烈的社会责任感 B. 明确要求限制君主权力

C. 弘扬儒学强化伦理秩序 D. 重视格物致知治学严谨

5.明末清初的顾炎武认为“君子之为学,以明道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓‘雕虫篆刻’,亦何益哉!”这体现了顾炎武主张

A. 批评科举,否定专制 B. 天下兴亡,匹夫有责

C. 人尽其才,抨击儒学 D. 经世致用,明道救世

6.张岱年在《中国文化概论》中写道:“明清时期的早期启蒙思想家们先天不足,具有一种时代性的缺陷,黄宗羲、唐甄们提不出新的社会方案,只能用扩大相权、限制君权、提倡学校议政来修补封建制度。”这里所言“时代性缺陷”的根源是

A. 公民意识尚未觉醒 B. 中国传统文化束缚

C. 资本主义萌芽受限 D. 君主专制日益强化

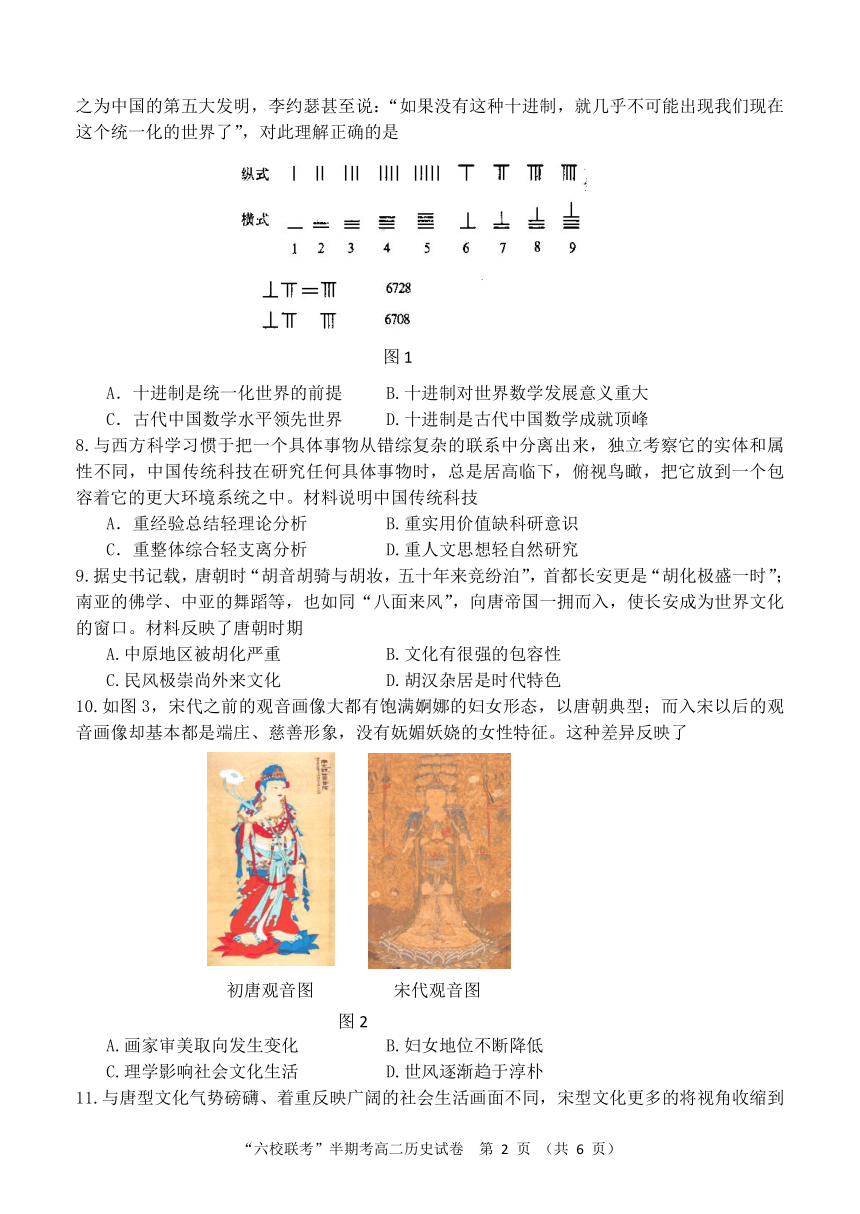

7.如图1所示,十进位制是中国古人发明的,通过算筹的形式得以表达和记数。外国有人称之为中国的第五大发明,李约瑟甚至说:“如果没有这种十进制,就几乎不可能出现我们现在这个统一化的世界了”,对此理解正确的是

图1

A.十进制是统一化世界的前提 B.十进制对世界数学发展意义重大

C.古代中国数学水平领先世界 D.十进制是古代中国数学成就顶峰

8.与西方科学习惯于把一个具体事物从错综复杂的联系中分离出来,独立考察它的实体和属性不同,中国传统科技在研究任何具体事物时,总是居高临下,俯视鸟瞰,把它放到一个包容着它的更大环境系统之中。材料说明中国传统科技

A.重经验总结轻理论分析 B.重实用价值缺科研意识

C.重整体综合轻支离分析 D.重人文思想轻自然研究

9.据史书记载,唐朝时“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”,首都长安更是“胡化极盛一时”;南亚的佛学、中亚的舞蹈等,也如同“八面来风”,向唐帝国一拥而入,使长安成为世界文化的窗口。材料反映了唐朝时期

A.中原地区被胡化严重 B.文化有很强的包容性

C.民风极崇尚外来文化 D.胡汉杂居是时代特色

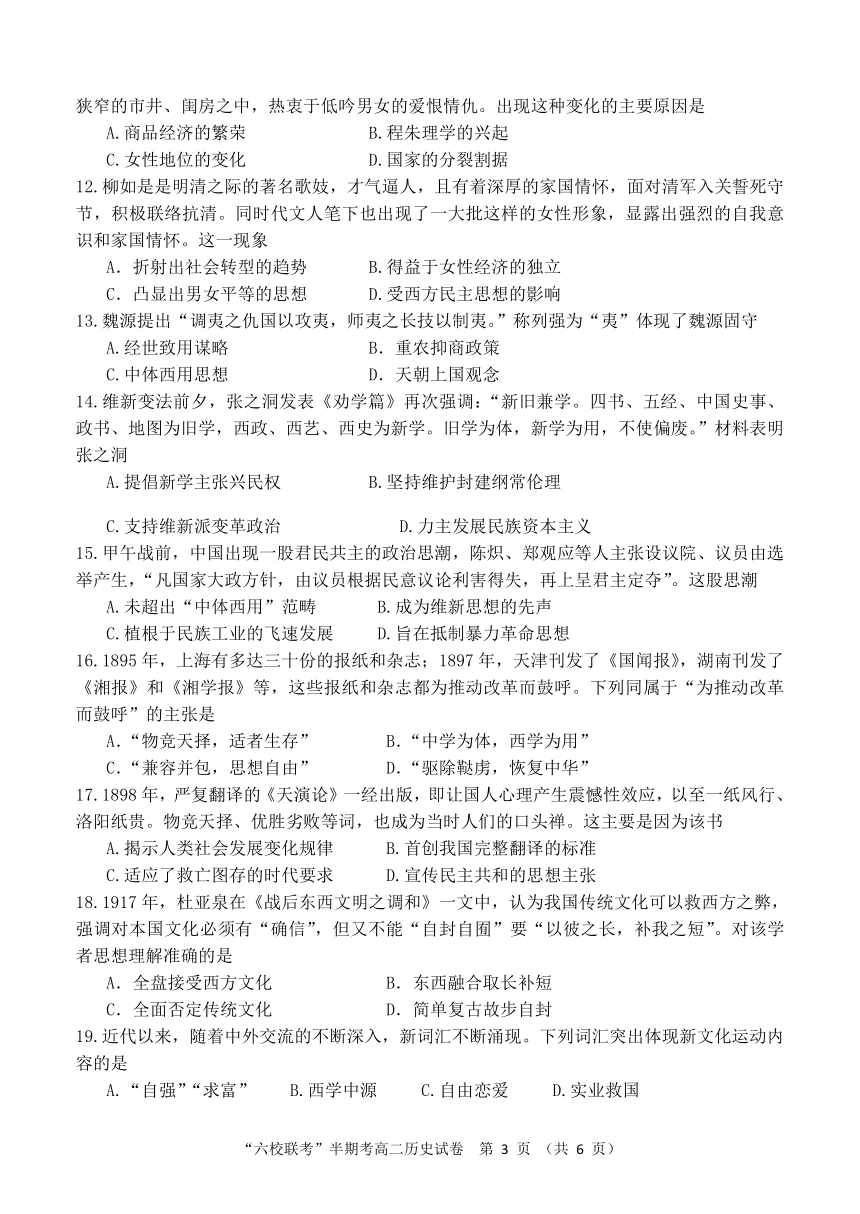

10.如图3,宋代之前的观音画像大都有饱满婀娜的妇女形态,以唐朝典型;而入宋以后的观音画像却基本都是端庄、慈善形象,没有妩媚妖娆的女性特征。这种差异反映了

初唐观音图

宋代观音图

图2

A.画家审美取向发生变化 B.妇女地位不断降低

C.理学影响社会文化生活 D.世风逐渐趋于淳朴

11.与唐型文化气势磅礴、着重反映广阔的社会生活画面不同,宋型文化更多的将视角收缩到狭窄的市井、闺房之中,热衷于低吟男女的爱恨情仇。出现这种变化的主要原因是

A.商品经济的繁荣 B.程朱理学的兴起

C.女性地位的变化 D.国家的分裂割据

12.柳如是是明清之际的著名歌妓,才气逼人,且有着深厚的家国情怀,面对清军入关誓死守节,积极联络抗清。同时代文人笔下也出现了一大批这样的女性形象,显露出强烈的自我意识和家国情怀。这一现象

A.折射出社会转型的趋势 B.得益于女性经济的独立

C.凸显出男女平等的思想 D.受西方民主思想的影响

13.魏源提出“调夷之仇国以攻夷,师夷之长技以制夷。”称列强为“夷”体现了魏源固守

A.经世致用谋略 B.重农抑商政策

C.中体西用思想 D.天朝上国观念

14.维新变法前夕,张之洞发表《劝学篇》再次强调:“新旧兼学。四书、五经、中国史事、政书、地图为旧学,西政、西艺、西史为新学。旧学为体,新学为用,不使偏废。”材料表明张之洞

A.提倡新学主张兴民权 B.坚持维护封建纲常伦理

C.支持维新派变革政治 D.力主发展民族资本主义

15.甲午战前,中国出现一股君民共主的政治思潮,陈炽、郑观应等人主张设议院、议员由选举产生,“凡国家大政方针,由议员根据民意议论利害得失,再上呈君主定夺”。这股思潮

A.未超出“中体西用”范畴?? B.成为维新思想的先声

C.植根于民族工业的飞速发展?? D.旨在抵制暴力革命思想

16.1895年,上海有多达三十份的报纸和杂志;1897年,天津刊发了《国闻报》,湖南刊发了《湘报》和《湘学报》等,这些报纸和杂志都为推动改革而鼓呼。下列同属于“为推动改革而鼓呼”的主张是

A.“物竞天择,适者生存” B.“中学为体,西学为用”

C.“兼容并包,思想自由” D.“驱除鞑虏,恢复中华”

17.1898年,严复翻译的《天演论》一经出版,即让国人心理产生震憾性效应,以至一纸风行、洛阳纸贵。物竞天择、优胜劣败等词,也成为当时人们的口头禅。这主要是因为该书

A.揭示人类社会发展变化规律???B.首创我国完整翻译的标准

C.适应了救亡图存的时代要求???D.宣传民主共和的思想主张

18.1917年,杜亚泉在《战后东西文明之调和》一文中,认为我国传统文化可以救西方之弊,强调对本国文化必须有“确信”,但又不能“自封自囿”要“以彼之长,补我之短”。对该学者思想理解准确的是

A.全盘接受西方文化 B.东西融合取长补短

C.全面否定传统文化 D.简单复古故步自封

19.近代以来,随着中外交流的不断深入,新词汇不断涌现。下列词汇突出体现新文化运动内容的是

A.“自强”“求富” B.西学中源?? C.自由恋爱?? D.实业救国

20.《每周评论》是五四时期的进步刊物,因刊登《共产党宣言》、宣传十月革命而备受国人关注。这表明

A.新文化运动兴起和发展 B.马克思主义开始在中国传播

C.无产阶级登上历史舞台 D.十月革命对中国的影响巨大

21.《新青年》刊文指出:“专制国本建筑于主权者独裁之上……共和国本建筑于人民舆论之上。”故“政治实质之变更,在国民多数心理所趋,不在政治之形式”。材料旨在说明

A.进行社会改良的重要性 B.推翻君主专制的重要性

C.启迪民众心智的重要性 D.政治形式变革的重要性

22.毛泽东在《井冈山的斗争》中写道:“土地分配的标准:以乡为分配土地的单位。……所有乡村中男女老幼,一律平分。现依中央办法,改以劳动力为标准,能劳动的比不能劳动的多分一倍。”发生这一变化主要是为了

A.扩大根据地的群众基础 B.体现公平、公正的原则

C.实践“平均地权”思想 D.增强根据地的经济实力

23.关于中国革命的性质和任务,毛泽东曾指出:“社会主义的任务,合并在民主主义任务上面去完成,这个叫做“‘毕其功于一役’,那就是空想,而为真正的革命者所不取的。”对此理解正确的是

A.中国的革命必须分两步走 B.标志着毛泽东思想的诞生

C.中国只需走民主主义道路 D.实现社会主义革命是空想

24.1979年.邓小平说“没有民主就没有社会主义”。1985年

后,他又说“我们不要贫穷的社会主义”。这些论断在当时可谓是石

破天惊,并产生了巨大的社会影响。上述论断反映出邓小平

A.不断完善社会主义初级阶段理论 B.力图冲破文革时期的思想束缚

C.肯定政治与经济之间的互动关系 D.不断思考社会主义的本质问题

25.中国共产党分别于1956、1969、1982、1992年召开第八、九、十二、十四次全国代表大会。下表是对这四次大会政治报告中出现的前10个高频词的次数统计。其中与党的十四大相对应的一组是

高频词

会议

社会

主义

阶级

革命

经济

建设

发展

人民

国家

中国

领导

①

118

98

45

53

52

79

111

118

25

57

②

128

35

62

123

124

92

117

77

52

62

③

179

14

25

209

184

173

102

76

118

59

④

84

335

288

27

24

28

121

38

68

56

A.① B.② C.③ D.④

第Ⅱ卷(非选择题,共50分)

二、非选择题

26.(14分)中国古代思想家历来把社会的稳定和谐、国家的长治久安作为自己的理想追求,不断提出并阐发自己的治国思想体系:

材料一 孟子认为,“当今之时,万乘(乘四匹马拉的车)之国行仁政,民之悦之,犹解倒悬(比喻把人从危难中解救出来)也。”

材料二 董仲舒说:“国家将有失道之败,而天迺先出灾害以谴告之……一者,万物之所从始也;元者,辞之所谓本也;谓一为元者,视大始而欲正本也……故为人君者,正心以正朝廷,正朝廷以正百官,正百官以正万民,正万民以正四方……道者,所由适于治之路也,仁义礼乐皆其具也……夫仁、谊、礼、知、信,五常之道,王者所当修饬也。”

材料三 “民富,则君不至独贫;民贫,则君不能独富。”

——朱熹《论语集注》

“臣尝谓天下国家之大务,莫大于恤民。” ——朱熹《庚子应诏封事》

“愚谓政者,为治之具;刑者,辅治之法。德礼则所以出治之本,而德又礼之本也。此其相为终始,虽不可偏废,然政刑能使民远罪而已。”

——朱熹《论语集注》

材料四 夫治天下犹曳(拖拉)大木然……君与臣,共戈木之人也.臣之与君,名异而实同耶。……宰相既罢,天子之子一不贤,更无与为贤者矣。天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为非是而公其非是于学校。

——摘自黄宗羲《明夷待访录》

据以上材料结合所学知识,分别概括各位思想家的治国思想。(8分)

结合所学知识,谈谈古代治国思想的现实意义。(6分)

27.(12分)家训是中国传统文化的重要组成部分,阅读材料回答问题。

材料一 中国家训传统源远流长,起始于先秦时期,发展于秦汉和三国两晋南北朝时期,繁荣于隋唐,鼎盛于宋元明清。家训有口头家训和书面家训等形式,有专著、散文、诗歌、家书、遗令等体裁。家训的内容主要涉及齐家治国之道、为人处世之说、读书治学之道……宋元明清的家训中较多渗透了择业、理财等经济思想。

——摘编自朱明勋《中国传统家训研究》

材料二 晚清是家训的革新时期,由于时代的急剧裂变,传统家训在近代发生了转型……家训已经没有传统的家训专著、家诫、家范等专门形式,而是以家书为主要形式。最为著名的是曾国藩,他一生写了几十篇家训性质的家书,最后结集成专著《曾文正公家书》。由于受到外敌入侵,风雨飘摇中人们提倡经世之学,追求革新思想。近代家训中体现了资产阶级思想、封建残余思想,还有无产阶级等思想并存。

——摘编自周斌《实现传统家训创造性转化的原则与策略》

(1)根据材料一,概括指出古代中国传统家训的特点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出晚清中国传统家训“革新”的表现。(6分)

28.(10分)马克思主义深刻地改变了中国。 1938年10月,毛泽东在党的六届六中全会讲话中明确提出了“马克思主义中国化”这个重要概念,强调“离开中国特点来谈马克思主义,只是抽象的空洞的马克思主义。因此,马克思主义的中国化,使之在每一表现中带着必须有的中国的特性,即是说,按照中国的特点去应用它,成为全党亟待了解亟待解决的问题”。正是在这种思路中,中国共产党不断进行理论创新,最终找到了中国革命、建设、改革的强大思想武器。结合中国近现代史的相关史实,自拟论题,阐述中国共产党是如何在 “马克思主义中国化”的实践中不断进行理论创新的。(要求:观点明确,论据充分,逻辑清晰。)

29.(14分)语言是人类文化的重要特征,汉语与中国文化有着极为密切的关系,阅读材料,回答问题:

材料一 文言文是现代汉语的源头,是在古代口语的基础上产生和发展起来的。随着历史变迁,口语的演变,造成了言文分离的现象,"文言文"成了读书人的专用。其特征是注重典故、骈骊对仗、音律工整,且不使用标点。文言文被历代沿用,具有很强的稳定性,成为传承中华文化最重要的媒介,也是今天研究古代中华文明重要介质。历代名家多注重锤炼语言,讲求“微言大义”,所以就形成了文言文严密简洁的风格,对今天的行文创造有着深刻的影响。当然,由于年代的久远,文言文也有艰涩难懂一面,这对文化和教育的普及都有一定的障碍。 ——廖华《什么是古代汉语》

材料二 城市的发展、铁路、电报、电话、报纸、杂志等促进信息传播的条件成熟,新文化运动具备了基本的条件。同时清末废科举、办新学,国内已经有大批新式学校和青年学生群体。正因为他们的存在和热烈的响应,才使得陈独秀、胡适等人的呐喊与呼声有了相当的群众基础,并得以形成持续的声势与广泛的影响。

——摘编自杨奎松《“五四”有多重要?》

(1)根据材料一,概括中国古代文言文的特点。 (6分)

(2)根据材料一、二及所学知识,指出近代白话文运动兴起的主要因素。(8分)

“长汀、连城、上杭、武平、永定、漳平”六校联考

2020-2021学年第一学期半期考

高二历史试题参考答案

一、选择题(本小题共25题,每小题2分,共50分,每题均只有1个选项符合题意)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

A

C

B

A

D

C

B

C

B

C

题号

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

A

A

D

B

B

A

C

B

C

D

题号

21

22

23

24

25

答案

C

D

A

D

C

二、非选择题

26.(14分)(1)孟子:仁政。董仲舒:天人感应、大一统、三纲五常。朱熹:发展经济,富国安民;德礼为本,政刑为辅。黄宗羲:君臣共治,设立学校议政。(8分)

(2)把发展经济作为治国安民的基础;以史为鉴,坚持依法治国和以德治国相结合;维护国家统一,健全社会主义民主政治。(6分)

27.(12分)(1)特点:历史悠久,历代传承;形式多样,内容丰富;以儒家思想为主要内容,后期渗透了经济思想。(6分)

(2)表现:家训形式以家书为主;家训内容主张救亡图存,提倡经世致用,追求革新;家训思想多元化,新旧并存。(6分)

28.(10分)示例 毛泽东思想是马克思主义中国化的重大理论成果

照搬照套、本本主义不能解决中国问题。大革命失败后,以毛泽东为代表的中国共产党领导,总结经验教训将马克思主义普遍原理与我国是农业大国、城市革命力量相对薄弱的革命实际相结合,创造性的提出了“工农武装割据”的理论,开辟了农村包围城市道路,在危机之中挽救了党和革命。红军长征结束到达陕北时,面对日本帝国主义的侵华,民族危机的空前严重,中国共产党号召停止内战,团结抗日,毛泽东总结革命斗争的经验教训,结合中国半殖民地半封建的社会性质发表了《新民主主义论》等著作,形成了新民主主义革命理论,最终指引中国取得了新民主主义革命的重大胜利。新中国成立初期,中国共产党人不懈探索,将马克思主义与我国人口众多,经济文化落后的现实相结合,创造性地提出了人民民主专政理论、社会主义工业化和社会主义改造同时并举的理论等,被历史发展证实是符合客观实际的。所以,毛泽东思想就是马列主义在中国的运用和发展,是马克思主义中国化的重大理论成果。(10分,言之有理即可给分。)

29.(14分)(1)古代口语的基础上产生;言文分离,是读书人的专用;注重典故,对仗工整,不使用标点;历代沿用,有很强的的稳定性;讲求微言大义,行文严密简洁;有艰涩难懂的一面。(任意三点得6分)

(2)文言文本身言文分离,艰涩难懂,不利于文化和教育的普及;社会变革的推动(答民主政治运动的推动,科举制的废除,新式学校的创办亦可得分);中国科技进步,近代化的发展;新思想的传播与发展,旧文化阻碍社会进步。(一点2分,共8分)

2020-2021学年第一学期半期考

高二历史试题

(考试时间:90分钟 总分:100分)

试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分

第Ⅰ卷(选择题,共50分)

一、选择题(本小题共25题,每小题2分,共50分,每题均只有1个选项符合题意)

1.春秋时期,孔子奔走列国推行“大道”,在意识到“大道不行,礼乐难兴”的现实后,仍“知其不可为而为之”,这反映了孔子

A. 匡时济世的担当精神 B. 思想保守不合时宜

C. 主张复古的政治理想 D. 缺乏权威地位低下

2.春秋战国时期,学派林立,学术观点异彩纷呈,然“天下一致而百虑,同归而殊途。”这里的“同归”指的是

A. 诸子百家主张趋同 B. 都主张行民本之政

C. 共同关注社会现实 D. 共同关注人的价值

3.汉武帝时期给儒家典籍名称都添上了“经”字,曰:《诗经》、《书经》、《礼经》、《易经》和《春秋经》, 并设置五经博士,专门教授五经。这反映了

A.五经已成为教科书 B. 儒学受到高度重视

C. 儒学主流地位强化 D. 百家争鸣局面结束

4.历史学家余英时说:“宋代士阶层不但是文化主体,更是一定程度的政治主体,至少他们在政治上所表现的主动性超过了以前的汉、唐和后面的明、清”。可以支持这一判断的理由是宋代士大夫阶层

A. 具有强烈的社会责任感 B. 明确要求限制君主权力

C. 弘扬儒学强化伦理秩序 D. 重视格物致知治学严谨

5.明末清初的顾炎武认为“君子之为学,以明道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓‘雕虫篆刻’,亦何益哉!”这体现了顾炎武主张

A. 批评科举,否定专制 B. 天下兴亡,匹夫有责

C. 人尽其才,抨击儒学 D. 经世致用,明道救世

6.张岱年在《中国文化概论》中写道:“明清时期的早期启蒙思想家们先天不足,具有一种时代性的缺陷,黄宗羲、唐甄们提不出新的社会方案,只能用扩大相权、限制君权、提倡学校议政来修补封建制度。”这里所言“时代性缺陷”的根源是

A. 公民意识尚未觉醒 B. 中国传统文化束缚

C. 资本主义萌芽受限 D. 君主专制日益强化

7.如图1所示,十进位制是中国古人发明的,通过算筹的形式得以表达和记数。外国有人称之为中国的第五大发明,李约瑟甚至说:“如果没有这种十进制,就几乎不可能出现我们现在这个统一化的世界了”,对此理解正确的是

图1

A.十进制是统一化世界的前提 B.十进制对世界数学发展意义重大

C.古代中国数学水平领先世界 D.十进制是古代中国数学成就顶峰

8.与西方科学习惯于把一个具体事物从错综复杂的联系中分离出来,独立考察它的实体和属性不同,中国传统科技在研究任何具体事物时,总是居高临下,俯视鸟瞰,把它放到一个包容着它的更大环境系统之中。材料说明中国传统科技

A.重经验总结轻理论分析 B.重实用价值缺科研意识

C.重整体综合轻支离分析 D.重人文思想轻自然研究

9.据史书记载,唐朝时“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”,首都长安更是“胡化极盛一时”;南亚的佛学、中亚的舞蹈等,也如同“八面来风”,向唐帝国一拥而入,使长安成为世界文化的窗口。材料反映了唐朝时期

A.中原地区被胡化严重 B.文化有很强的包容性

C.民风极崇尚外来文化 D.胡汉杂居是时代特色

10.如图3,宋代之前的观音画像大都有饱满婀娜的妇女形态,以唐朝典型;而入宋以后的观音画像却基本都是端庄、慈善形象,没有妩媚妖娆的女性特征。这种差异反映了

初唐观音图

宋代观音图

图2

A.画家审美取向发生变化 B.妇女地位不断降低

C.理学影响社会文化生活 D.世风逐渐趋于淳朴

11.与唐型文化气势磅礴、着重反映广阔的社会生活画面不同,宋型文化更多的将视角收缩到狭窄的市井、闺房之中,热衷于低吟男女的爱恨情仇。出现这种变化的主要原因是

A.商品经济的繁荣 B.程朱理学的兴起

C.女性地位的变化 D.国家的分裂割据

12.柳如是是明清之际的著名歌妓,才气逼人,且有着深厚的家国情怀,面对清军入关誓死守节,积极联络抗清。同时代文人笔下也出现了一大批这样的女性形象,显露出强烈的自我意识和家国情怀。这一现象

A.折射出社会转型的趋势 B.得益于女性经济的独立

C.凸显出男女平等的思想 D.受西方民主思想的影响

13.魏源提出“调夷之仇国以攻夷,师夷之长技以制夷。”称列强为“夷”体现了魏源固守

A.经世致用谋略 B.重农抑商政策

C.中体西用思想 D.天朝上国观念

14.维新变法前夕,张之洞发表《劝学篇》再次强调:“新旧兼学。四书、五经、中国史事、政书、地图为旧学,西政、西艺、西史为新学。旧学为体,新学为用,不使偏废。”材料表明张之洞

A.提倡新学主张兴民权 B.坚持维护封建纲常伦理

C.支持维新派变革政治 D.力主发展民族资本主义

15.甲午战前,中国出现一股君民共主的政治思潮,陈炽、郑观应等人主张设议院、议员由选举产生,“凡国家大政方针,由议员根据民意议论利害得失,再上呈君主定夺”。这股思潮

A.未超出“中体西用”范畴?? B.成为维新思想的先声

C.植根于民族工业的飞速发展?? D.旨在抵制暴力革命思想

16.1895年,上海有多达三十份的报纸和杂志;1897年,天津刊发了《国闻报》,湖南刊发了《湘报》和《湘学报》等,这些报纸和杂志都为推动改革而鼓呼。下列同属于“为推动改革而鼓呼”的主张是

A.“物竞天择,适者生存” B.“中学为体,西学为用”

C.“兼容并包,思想自由” D.“驱除鞑虏,恢复中华”

17.1898年,严复翻译的《天演论》一经出版,即让国人心理产生震憾性效应,以至一纸风行、洛阳纸贵。物竞天择、优胜劣败等词,也成为当时人们的口头禅。这主要是因为该书

A.揭示人类社会发展变化规律???B.首创我国完整翻译的标准

C.适应了救亡图存的时代要求???D.宣传民主共和的思想主张

18.1917年,杜亚泉在《战后东西文明之调和》一文中,认为我国传统文化可以救西方之弊,强调对本国文化必须有“确信”,但又不能“自封自囿”要“以彼之长,补我之短”。对该学者思想理解准确的是

A.全盘接受西方文化 B.东西融合取长补短

C.全面否定传统文化 D.简单复古故步自封

19.近代以来,随着中外交流的不断深入,新词汇不断涌现。下列词汇突出体现新文化运动内容的是

A.“自强”“求富” B.西学中源?? C.自由恋爱?? D.实业救国

20.《每周评论》是五四时期的进步刊物,因刊登《共产党宣言》、宣传十月革命而备受国人关注。这表明

A.新文化运动兴起和发展 B.马克思主义开始在中国传播

C.无产阶级登上历史舞台 D.十月革命对中国的影响巨大

21.《新青年》刊文指出:“专制国本建筑于主权者独裁之上……共和国本建筑于人民舆论之上。”故“政治实质之变更,在国民多数心理所趋,不在政治之形式”。材料旨在说明

A.进行社会改良的重要性 B.推翻君主专制的重要性

C.启迪民众心智的重要性 D.政治形式变革的重要性

22.毛泽东在《井冈山的斗争》中写道:“土地分配的标准:以乡为分配土地的单位。……所有乡村中男女老幼,一律平分。现依中央办法,改以劳动力为标准,能劳动的比不能劳动的多分一倍。”发生这一变化主要是为了

A.扩大根据地的群众基础 B.体现公平、公正的原则

C.实践“平均地权”思想 D.增强根据地的经济实力

23.关于中国革命的性质和任务,毛泽东曾指出:“社会主义的任务,合并在民主主义任务上面去完成,这个叫做“‘毕其功于一役’,那就是空想,而为真正的革命者所不取的。”对此理解正确的是

A.中国的革命必须分两步走 B.标志着毛泽东思想的诞生

C.中国只需走民主主义道路 D.实现社会主义革命是空想

24.1979年.邓小平说“没有民主就没有社会主义”。1985年

后,他又说“我们不要贫穷的社会主义”。这些论断在当时可谓是石

破天惊,并产生了巨大的社会影响。上述论断反映出邓小平

A.不断完善社会主义初级阶段理论 B.力图冲破文革时期的思想束缚

C.肯定政治与经济之间的互动关系 D.不断思考社会主义的本质问题

25.中国共产党分别于1956、1969、1982、1992年召开第八、九、十二、十四次全国代表大会。下表是对这四次大会政治报告中出现的前10个高频词的次数统计。其中与党的十四大相对应的一组是

高频词

会议

社会

主义

阶级

革命

经济

建设

发展

人民

国家

中国

领导

①

118

98

45

53

52

79

111

118

25

57

②

128

35

62

123

124

92

117

77

52

62

③

179

14

25

209

184

173

102

76

118

59

④

84

335

288

27

24

28

121

38

68

56

A.① B.② C.③ D.④

第Ⅱ卷(非选择题,共50分)

二、非选择题

26.(14分)中国古代思想家历来把社会的稳定和谐、国家的长治久安作为自己的理想追求,不断提出并阐发自己的治国思想体系:

材料一 孟子认为,“当今之时,万乘(乘四匹马拉的车)之国行仁政,民之悦之,犹解倒悬(比喻把人从危难中解救出来)也。”

材料二 董仲舒说:“国家将有失道之败,而天迺先出灾害以谴告之……一者,万物之所从始也;元者,辞之所谓本也;谓一为元者,视大始而欲正本也……故为人君者,正心以正朝廷,正朝廷以正百官,正百官以正万民,正万民以正四方……道者,所由适于治之路也,仁义礼乐皆其具也……夫仁、谊、礼、知、信,五常之道,王者所当修饬也。”

材料三 “民富,则君不至独贫;民贫,则君不能独富。”

——朱熹《论语集注》

“臣尝谓天下国家之大务,莫大于恤民。” ——朱熹《庚子应诏封事》

“愚谓政者,为治之具;刑者,辅治之法。德礼则所以出治之本,而德又礼之本也。此其相为终始,虽不可偏废,然政刑能使民远罪而已。”

——朱熹《论语集注》

材料四 夫治天下犹曳(拖拉)大木然……君与臣,共戈木之人也.臣之与君,名异而实同耶。……宰相既罢,天子之子一不贤,更无与为贤者矣。天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为非是而公其非是于学校。

——摘自黄宗羲《明夷待访录》

据以上材料结合所学知识,分别概括各位思想家的治国思想。(8分)

结合所学知识,谈谈古代治国思想的现实意义。(6分)

27.(12分)家训是中国传统文化的重要组成部分,阅读材料回答问题。

材料一 中国家训传统源远流长,起始于先秦时期,发展于秦汉和三国两晋南北朝时期,繁荣于隋唐,鼎盛于宋元明清。家训有口头家训和书面家训等形式,有专著、散文、诗歌、家书、遗令等体裁。家训的内容主要涉及齐家治国之道、为人处世之说、读书治学之道……宋元明清的家训中较多渗透了择业、理财等经济思想。

——摘编自朱明勋《中国传统家训研究》

材料二 晚清是家训的革新时期,由于时代的急剧裂变,传统家训在近代发生了转型……家训已经没有传统的家训专著、家诫、家范等专门形式,而是以家书为主要形式。最为著名的是曾国藩,他一生写了几十篇家训性质的家书,最后结集成专著《曾文正公家书》。由于受到外敌入侵,风雨飘摇中人们提倡经世之学,追求革新思想。近代家训中体现了资产阶级思想、封建残余思想,还有无产阶级等思想并存。

——摘编自周斌《实现传统家训创造性转化的原则与策略》

(1)根据材料一,概括指出古代中国传统家训的特点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出晚清中国传统家训“革新”的表现。(6分)

28.(10分)马克思主义深刻地改变了中国。 1938年10月,毛泽东在党的六届六中全会讲话中明确提出了“马克思主义中国化”这个重要概念,强调“离开中国特点来谈马克思主义,只是抽象的空洞的马克思主义。因此,马克思主义的中国化,使之在每一表现中带着必须有的中国的特性,即是说,按照中国的特点去应用它,成为全党亟待了解亟待解决的问题”。正是在这种思路中,中国共产党不断进行理论创新,最终找到了中国革命、建设、改革的强大思想武器。结合中国近现代史的相关史实,自拟论题,阐述中国共产党是如何在 “马克思主义中国化”的实践中不断进行理论创新的。(要求:观点明确,论据充分,逻辑清晰。)

29.(14分)语言是人类文化的重要特征,汉语与中国文化有着极为密切的关系,阅读材料,回答问题:

材料一 文言文是现代汉语的源头,是在古代口语的基础上产生和发展起来的。随着历史变迁,口语的演变,造成了言文分离的现象,"文言文"成了读书人的专用。其特征是注重典故、骈骊对仗、音律工整,且不使用标点。文言文被历代沿用,具有很强的稳定性,成为传承中华文化最重要的媒介,也是今天研究古代中华文明重要介质。历代名家多注重锤炼语言,讲求“微言大义”,所以就形成了文言文严密简洁的风格,对今天的行文创造有着深刻的影响。当然,由于年代的久远,文言文也有艰涩难懂一面,这对文化和教育的普及都有一定的障碍。 ——廖华《什么是古代汉语》

材料二 城市的发展、铁路、电报、电话、报纸、杂志等促进信息传播的条件成熟,新文化运动具备了基本的条件。同时清末废科举、办新学,国内已经有大批新式学校和青年学生群体。正因为他们的存在和热烈的响应,才使得陈独秀、胡适等人的呐喊与呼声有了相当的群众基础,并得以形成持续的声势与广泛的影响。

——摘编自杨奎松《“五四”有多重要?》

(1)根据材料一,概括中国古代文言文的特点。 (6分)

(2)根据材料一、二及所学知识,指出近代白话文运动兴起的主要因素。(8分)

“长汀、连城、上杭、武平、永定、漳平”六校联考

2020-2021学年第一学期半期考

高二历史试题参考答案

一、选择题(本小题共25题,每小题2分,共50分,每题均只有1个选项符合题意)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

A

C

B

A

D

C

B

C

B

C

题号

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

A

A

D

B

B

A

C

B

C

D

题号

21

22

23

24

25

答案

C

D

A

D

C

二、非选择题

26.(14分)(1)孟子:仁政。董仲舒:天人感应、大一统、三纲五常。朱熹:发展经济,富国安民;德礼为本,政刑为辅。黄宗羲:君臣共治,设立学校议政。(8分)

(2)把发展经济作为治国安民的基础;以史为鉴,坚持依法治国和以德治国相结合;维护国家统一,健全社会主义民主政治。(6分)

27.(12分)(1)特点:历史悠久,历代传承;形式多样,内容丰富;以儒家思想为主要内容,后期渗透了经济思想。(6分)

(2)表现:家训形式以家书为主;家训内容主张救亡图存,提倡经世致用,追求革新;家训思想多元化,新旧并存。(6分)

28.(10分)示例 毛泽东思想是马克思主义中国化的重大理论成果

照搬照套、本本主义不能解决中国问题。大革命失败后,以毛泽东为代表的中国共产党领导,总结经验教训将马克思主义普遍原理与我国是农业大国、城市革命力量相对薄弱的革命实际相结合,创造性的提出了“工农武装割据”的理论,开辟了农村包围城市道路,在危机之中挽救了党和革命。红军长征结束到达陕北时,面对日本帝国主义的侵华,民族危机的空前严重,中国共产党号召停止内战,团结抗日,毛泽东总结革命斗争的经验教训,结合中国半殖民地半封建的社会性质发表了《新民主主义论》等著作,形成了新民主主义革命理论,最终指引中国取得了新民主主义革命的重大胜利。新中国成立初期,中国共产党人不懈探索,将马克思主义与我国人口众多,经济文化落后的现实相结合,创造性地提出了人民民主专政理论、社会主义工业化和社会主义改造同时并举的理论等,被历史发展证实是符合客观实际的。所以,毛泽东思想就是马列主义在中国的运用和发展,是马克思主义中国化的重大理论成果。(10分,言之有理即可给分。)

29.(14分)(1)古代口语的基础上产生;言文分离,是读书人的专用;注重典故,对仗工整,不使用标点;历代沿用,有很强的的稳定性;讲求微言大义,行文严密简洁;有艰涩难懂的一面。(任意三点得6分)

(2)文言文本身言文分离,艰涩难懂,不利于文化和教育的普及;社会变革的推动(答民主政治运动的推动,科举制的废除,新式学校的创办亦可得分);中国科技进步,近代化的发展;新思想的传播与发展,旧文化阻碍社会进步。(一点2分,共8分)

同课章节目录