黑龙江宾县一中2020-2021学年高一上学期第二次月考历史试卷 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 黑龙江宾县一中2020-2021学年高一上学期第二次月考历史试卷 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 104.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-11-14 17:39:19 | ||

图片预览

文档简介

宾县一中2020-2021学年高一上学期第二次月考

历 史 试 卷

一、单选题

1.中国是文明古国,那时候的古中国人用打磨结合的方式制造做工具,并且大量使用陶器,饲养家畜,生活逐渐稳定。这个时候的古中国人处于( )

A.旧石器时代 B.新石器时代 C.奴隶社会 D.封建社会

2.在研究西周某一政治制度时,学者董恩林指出:周代受封侯从周天子手中得到的最重要的权力便是因地制宜、开疆拓土,在分封各诸侯“并国”、“开地”的过程中,周王的天下一统局面才得以形成和扩展,达到空前广袤的程度。作者意在强调( )

A.分封制加强了周天子对地方的统治 B.西周的国家政权开始逐渐趋向严密

C.宗法制保证了各级贵族的政治特权 D.礼乐制度保证了周王具有至尊权威

3.郭希汾在《中国体育史》中指出,春秋战国时期体育最为发达,“尚武之观念,遂深入于人心,忠勇义侠之士,蔚然为一代之光,则政治为之也。”郭希汾认为当时体育发达的主要原因是( )

A.百家争鸣局面的出现 B.诸侯争霸,战争频繁

C.生产力有了极大提高 D.诸侯王重视体育娱乐

4.有学者认为,先秦时期某学派主张积极救世,做事讲求道德;另一学派以其超凡脱俗、自在生活的美感和灵性弥补了前一学派的缺陷。该学者评述的是( )

A.儒家、道家 B.儒家、墨家

C.法家、儒家 D.法家、墨家

5.王家范在《中国历史通论》一书认为:“西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制,……与秦以后一统的君主‘独制’格局泾渭分明。”对材料理解不正确的是( )

A.西周:分封制;秦朝,中央集权制 B.西周:权力相对分散;秦朝,统一王朝

C.西周:神权政治;秦朝,世俗政治转变 D.西周:贵族政治;秦朝,官僚统治

6.“并吞战国,海内为一,功齐三代”、“秦王扫六合,虎视何雄哉”、“始皇帝,自是千古一帝也”。以上评价主要是针对秦始皇( )

A.建立起中国历史上第一个统一的中央集权的封建王朝

B.促进了各民族的交往交流与交融

C.统一了车轨、文字、货币和度量衡

D.推动了统一多民族国家政治、经济、社会的发展

7.唐代文学家杜牧在《阿房宫赋》中指出:“灭六国者,六国也,非秦也;族(消灭)秦者,秦也,非天下也。”他旨在说明秦朝被“族”是由于( )

A.六国后代发动叛乱 B.秦朝自身暴虐无道

C.秦朝推行分封制度 D.秦朝建立皇帝制度

8.汉武帝时期进行了比较彻底的币制改革:一方面集中货币的发行权,禁各地方政府铸钱;另一方面统一法币,由中央另铸新钱,把前各地方所造质量参差的旧钱收回熔销。这在当时( )

A.有利于减轻农民负担 B.有利于保障政府财政收入

C.不利于地方经济发展 D.不利于民间工商业的发展

9.就我国古代的物理学而言,力学知识是与农耕技术、都邑建筑、铁制工具、水利工程、船舶制造、材料选配等紧密相连的,光学知识则与古镜研制、自然现象的观察、对天然晶体的考察等息息相关。材料表明我国古代科技发展具有的特点是( )

A.寻求物理规律 B.重视实用性 C.是经验的总结 D.领先于世界

10.北魏拓跋澄在回答孝文帝议迁都之事时说:“伊洛中区,均天下所据。陛下制御华夏,辑平九服,苍生闻此,应当大庆。”材料表明北魏迁都洛阳的根本目的是( )

A.解决平城粮食供应困难 B.加强对中原地区的统治

C.防止北方少数民族柔然的骚扰 D.革除阻碍改革的保守势力

11.孝文帝亲自制定各种礼仪制度,废置鲜卑族的祭祀礼仪,改用汉族的祭祀礼仪,要求臣民按礼仪规范自己的行为方式。孝文帝此举( )

A.旨在推进民族融合 B.加速了北魏政权的封建化

C.强化了封建等级秩序 D.巩固了儒家思想的正统地位

12.“清乐”源自汉代乐府的俗乐,魏晋时期逐渐雅乐化,此后分散各地。河西地区的清乐与“羌胡之声”结合,南朝的清乐则与江南音乐结合,北朝曾改编清乐并由“胡人”演唱。隋代统一后重新整理了清乐,隋文帝称之为“华夏正声”。清乐的发展说明,魏晋以来( )

A.中原的传统文化日渐消亡 B.各民族文化互动增多,不断交融

C.汉代的礼乐制度逐步复原 D.西域文化成为南北朝文化的主流

13.东晋孙绰认为,僧侣出家,弘法修道,是光宗耀祖,是无上之孝行。葛洪在《抱朴子》中说:“欲求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本。”由此可知( )

A.儒学独尊的局面仍未被打破 B.儒学社会地位相对稳固

C.儒、释、道三教合一局面形成 D.佛、道挑战儒学正统地位

14.贞观年间群臣进谏,太宗纳谏涉事范围虽广,但很大部分都涉及如何止徭役、慎刑法、劝农桑、息征战,如何做到“取信于民”和“安抚恤人”。这表明贞观之治的核心思想是( )

A.守法精神 B.用人唯才

C.兼收并蓄 D.以民为本

15.一般认为,先秦时期周王下设三公(太师、太傅、太保)、六卿(冢宰、司徒、宗伯、司马、司寇、司空)其中“六卿”之中的“司徒”,掌管土地和人民。唐朝“三省六部”中与周代“司徒”职能相似的部门是( )

A.吏部 B.户部

C.礼部 D.工部

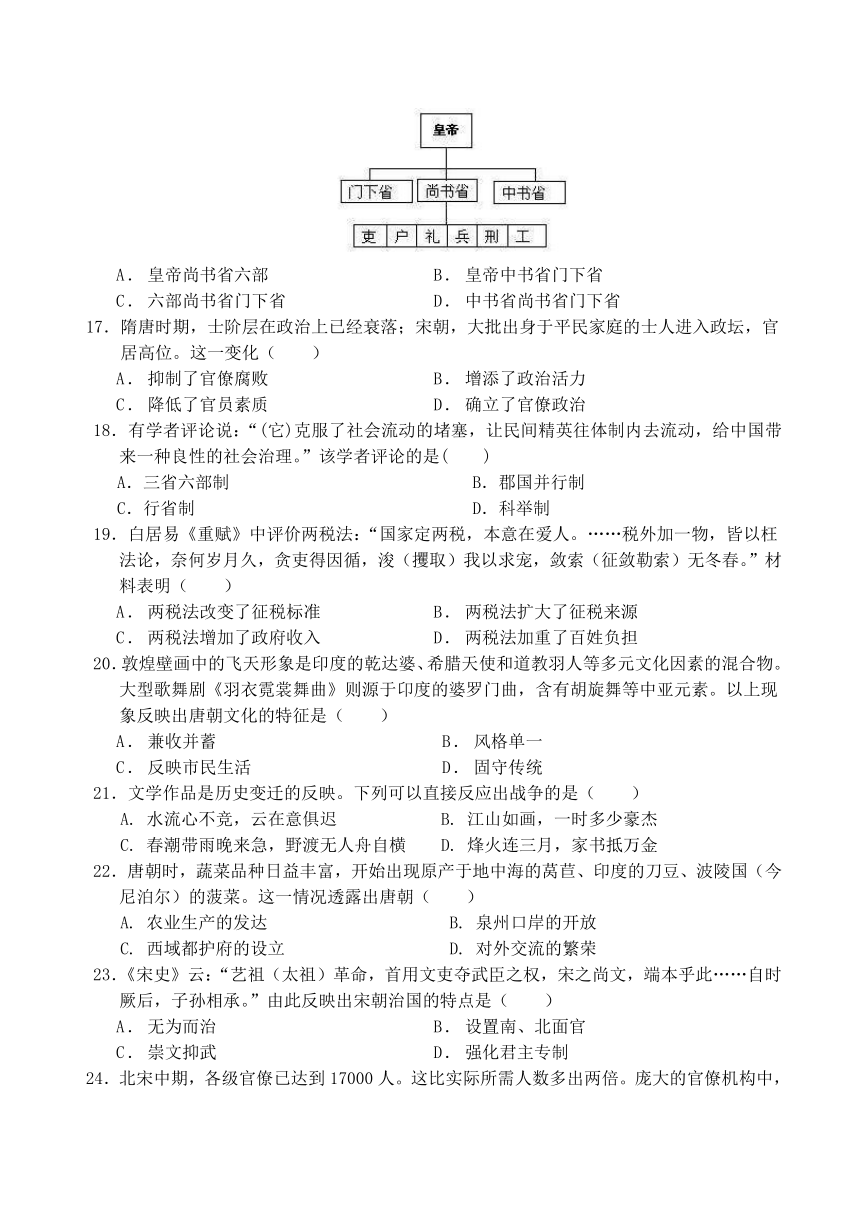

16.三省六部制的确立使得中央决策和执行体系日臻完备。其决策体系包括( )

A.皇帝尚书省六部 B.皇帝中书省门下省

C.六部尚书省门下省 D.中书省尚书省门下省

17.隋唐时期,士阶层在政治上已经衰落;宋朝,大批出身于平民家庭的士人进入政坛,官居高位。这一变化( )

A.抑制了官僚腐败 B.增添了政治活力

C.降低了官员素质 D.确立了官僚政治

18.有学者评论说:“(它)克服了社会流动的堵塞,让民间精英往体制内去流动,给中国带来一种良性的社会治理。”该学者评论的是( )

A.三省六部制??????????????B.郡国并行制?????????

C.行省制????????????????D.科举制

19.白居易《重赋》中评价两税法:“国家定两税,本意在爱人。……税外加一物,皆以枉法论,奈何岁月久,贪吏得因循,浚(攫取)我以求宠,敛索(征敛勒索)无冬春。”材料表明( )

A.两税法改变了征税标准 B.两税法扩大了征税来源

C.两税法增加了政府收入 D.两税法加重了百姓负担

20.敦煌壁画中的飞天形象是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化因素的混合物。大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》则源于卬度的婆罗门曲,含有胡旋舞等中亚元素。以上现象反映出唐朝文化的特征是( )

A.兼收并蓄 B.风格单一

C.反映市民生活 D.固守传统

21.文学作品是历史变迁的反映。下列可以直接反应出战争的是( )

A. 水流心不竞,云在意俱迟 B. 江山如画,一时多少豪杰

C. 春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横 D. 烽火连三月,家书抵万金

22.唐朝时,蔬菜品种日益丰富,开始出现原产于地中海的莴苣、印度的刀豆、波陵国(今尼泊尔)的菠菜。这一情况透露出唐朝( )

A. 农业生产的发达 B. 泉州口岸的开放

C. 西域都护府的设立 D. 对外交流的繁荣

23.《宋史》云:“艺祖(太祖)革命,首用文吏夺武臣之权,宋之尚文,端本乎此……自时厥后,子孙相承。”由此反映出宋朝治国的特点是( )

A.无为而治 B.设置南、北面官

C.崇文抑武 D.强化君主专制

24.北宋中期,各级官僚已达到17000人。这比实际所需人数多出两倍。庞大的官僚机构中,有时三五个人担任同一官职,互相推诿,不干实事,行政效率低。针对这一情况,王安石釆取的主要措施是( )

A.官员择优录用 B.加强中央集权

C.推行保甲措施 D.取消世卿世禄

25.宋代在知州以外,于诸府州设“通判某州军事”一官,知府知州的公文命令必须经通判的联署方能生效,通判还可直接向朝廷奏事。这表明通判的作用是( )

A.制约地方长官 B.控制财政大权

C.提高行政效率 D.牵制中书门下

二、材料阅读

26.(18分)如何加强对地方的管理是历朝历代统治者极为关注的问题。阅读下列材料:

材料一

周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,……今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制,则安宁之术也。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二

汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣。……然而封建之始,郡邑居半,时则有叛国而无叛郡。秦制之得,亦以明矣。

——柳宗元《封建论》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出西周与秦的地方行政制度。(4分)结合所学分析秦地方行政制度的特点。(4分)

(2)据材料二,指出西汉初年实行郡国并行制的原因(2分)并分析由此产生的后果。(2分)

(3)综合上述材料,谈谈对中国古代地方行政制度演变的认识。(6分)

27.(12分)阅读材料,回答问题。

材料一

臣(李斯)请史官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏《诗》《书》、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。有敢语《诗》《书》者弃市。以古非今者族。吏见不知举者与同罪。令下三十日不烧,黥为城旦(四年苦役)。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二

臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。古之王者……治天下,莫不以教化为大务。立大学以教于国,设庠序(教学的地方)以化于邑,渐民以仁,摩民以谊,节民以礼,故其刑罚甚轻而禁不犯者,教化行而习俗美也。

——《汉书·董仲舒传》

问题:

(1)材料一中李斯建议焚书的目的何在?(2分)

(2)材料二中董仲舒提出了什么主张?(2分)这一主张与材料一相比在实施手段上有何差异?(4分)

(3)李斯与董仲舒的上述主张施行后产生的社会效果有何不同?(4分)

28.(20分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——据阎步克《汉选官制变迁史稿》

材料二

魏晋时代,中央政府行使职权能力有限,全国选举难于推行,乃由中央指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,尤以德才为先,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据。

——据钱穆《中国传统政治》

材料三

表3 宋代宰相祖辈任官情况表

曾祖、祖父或父亲任官情况

宰相人数

北宋(71)

南宋(62)

高级官员

20

8

中级官员

15

10

低级官员

12

8

无官职记录

24

36

——据2018年全国高考历史III卷整理

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出西汉与魏晋时期实行的选官制度(4分),并归纳二者的相同之处(4分)。

(2)根据材料三并结合所学知识,简要评价科举制。(8分)

(3)综合上述材料,谈谈古代选官制度所蕴含的政治智慧。(4分)

答案

一、单选题

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

B

A

B

A

C

A

B

B

B

B

题号

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

D

B

B

B

B

B

B

D

D

A

题号

21

22

23

24

25

答案

D

D

C

A

A

二、材料阅读

26.【答案】(18分)

(1)西周:分封制;(2分)

秦:郡县制。(2分)

特点:形成中央垂直管理地方(2分);郡县长官均由皇帝任免。(2分)

(2)原因:吸取秦亡的教训(2分)。

后果:易导致地方势力膨胀,威胁中央集权。(2分)

(3)认识:在继承中不断发展(3分);中央集权不断加强。(3分)

27.【答案】(12分)

(1)目的:加强对人民的思想控制。(2分)

(2)主张:罢黜百家,独尊儒术。(2分)

差异:秦始皇是用暴力手段禁绝一切学说(2分)。西汉是用儒家思想取代其他学说(2分)。

(3)结果:秦朝时期焚书是秦暴政的体现,最终造成秦的灭亡(2分)。西汉时期儒学独尊地位确立,巩固了西汉专制主义中央集权的大一统政治。(2分)

28.【答案】(20分)

(1)西汉,察举制。(2分)

魏晋:九品中正制。(2分)

相同点:选拔依据都注重品德;(2分)选拔途径都是由地方向中央举荐。(2分)

(2)积极:唐宋时期的科举制有利于打破特权垄断,加强社会阶层的流动性;(2分)追求公平公正,具有一定的进步性;(2分)提升了从政士人的文化素养,为行政效率的提高创造了条件;有益于社会重学风气的形成等。(任答—点2分)

消极:束缚了思想,阻碍了社会的进步。(2分)

(3)平衡利益;顺应民心;追求公平公正;激发社会活力,与时俱进。(每点2分,任答两点4分。言之有理即可)

历 史 试 卷

一、单选题

1.中国是文明古国,那时候的古中国人用打磨结合的方式制造做工具,并且大量使用陶器,饲养家畜,生活逐渐稳定。这个时候的古中国人处于( )

A.旧石器时代 B.新石器时代 C.奴隶社会 D.封建社会

2.在研究西周某一政治制度时,学者董恩林指出:周代受封侯从周天子手中得到的最重要的权力便是因地制宜、开疆拓土,在分封各诸侯“并国”、“开地”的过程中,周王的天下一统局面才得以形成和扩展,达到空前广袤的程度。作者意在强调( )

A.分封制加强了周天子对地方的统治 B.西周的国家政权开始逐渐趋向严密

C.宗法制保证了各级贵族的政治特权 D.礼乐制度保证了周王具有至尊权威

3.郭希汾在《中国体育史》中指出,春秋战国时期体育最为发达,“尚武之观念,遂深入于人心,忠勇义侠之士,蔚然为一代之光,则政治为之也。”郭希汾认为当时体育发达的主要原因是( )

A.百家争鸣局面的出现 B.诸侯争霸,战争频繁

C.生产力有了极大提高 D.诸侯王重视体育娱乐

4.有学者认为,先秦时期某学派主张积极救世,做事讲求道德;另一学派以其超凡脱俗、自在生活的美感和灵性弥补了前一学派的缺陷。该学者评述的是( )

A.儒家、道家 B.儒家、墨家

C.法家、儒家 D.法家、墨家

5.王家范在《中国历史通论》一书认为:“西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制,……与秦以后一统的君主‘独制’格局泾渭分明。”对材料理解不正确的是( )

A.西周:分封制;秦朝,中央集权制 B.西周:权力相对分散;秦朝,统一王朝

C.西周:神权政治;秦朝,世俗政治转变 D.西周:贵族政治;秦朝,官僚统治

6.“并吞战国,海内为一,功齐三代”、“秦王扫六合,虎视何雄哉”、“始皇帝,自是千古一帝也”。以上评价主要是针对秦始皇( )

A.建立起中国历史上第一个统一的中央集权的封建王朝

B.促进了各民族的交往交流与交融

C.统一了车轨、文字、货币和度量衡

D.推动了统一多民族国家政治、经济、社会的发展

7.唐代文学家杜牧在《阿房宫赋》中指出:“灭六国者,六国也,非秦也;族(消灭)秦者,秦也,非天下也。”他旨在说明秦朝被“族”是由于( )

A.六国后代发动叛乱 B.秦朝自身暴虐无道

C.秦朝推行分封制度 D.秦朝建立皇帝制度

8.汉武帝时期进行了比较彻底的币制改革:一方面集中货币的发行权,禁各地方政府铸钱;另一方面统一法币,由中央另铸新钱,把前各地方所造质量参差的旧钱收回熔销。这在当时( )

A.有利于减轻农民负担 B.有利于保障政府财政收入

C.不利于地方经济发展 D.不利于民间工商业的发展

9.就我国古代的物理学而言,力学知识是与农耕技术、都邑建筑、铁制工具、水利工程、船舶制造、材料选配等紧密相连的,光学知识则与古镜研制、自然现象的观察、对天然晶体的考察等息息相关。材料表明我国古代科技发展具有的特点是( )

A.寻求物理规律 B.重视实用性 C.是经验的总结 D.领先于世界

10.北魏拓跋澄在回答孝文帝议迁都之事时说:“伊洛中区,均天下所据。陛下制御华夏,辑平九服,苍生闻此,应当大庆。”材料表明北魏迁都洛阳的根本目的是( )

A.解决平城粮食供应困难 B.加强对中原地区的统治

C.防止北方少数民族柔然的骚扰 D.革除阻碍改革的保守势力

11.孝文帝亲自制定各种礼仪制度,废置鲜卑族的祭祀礼仪,改用汉族的祭祀礼仪,要求臣民按礼仪规范自己的行为方式。孝文帝此举( )

A.旨在推进民族融合 B.加速了北魏政权的封建化

C.强化了封建等级秩序 D.巩固了儒家思想的正统地位

12.“清乐”源自汉代乐府的俗乐,魏晋时期逐渐雅乐化,此后分散各地。河西地区的清乐与“羌胡之声”结合,南朝的清乐则与江南音乐结合,北朝曾改编清乐并由“胡人”演唱。隋代统一后重新整理了清乐,隋文帝称之为“华夏正声”。清乐的发展说明,魏晋以来( )

A.中原的传统文化日渐消亡 B.各民族文化互动增多,不断交融

C.汉代的礼乐制度逐步复原 D.西域文化成为南北朝文化的主流

13.东晋孙绰认为,僧侣出家,弘法修道,是光宗耀祖,是无上之孝行。葛洪在《抱朴子》中说:“欲求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本。”由此可知( )

A.儒学独尊的局面仍未被打破 B.儒学社会地位相对稳固

C.儒、释、道三教合一局面形成 D.佛、道挑战儒学正统地位

14.贞观年间群臣进谏,太宗纳谏涉事范围虽广,但很大部分都涉及如何止徭役、慎刑法、劝农桑、息征战,如何做到“取信于民”和“安抚恤人”。这表明贞观之治的核心思想是( )

A.守法精神 B.用人唯才

C.兼收并蓄 D.以民为本

15.一般认为,先秦时期周王下设三公(太师、太傅、太保)、六卿(冢宰、司徒、宗伯、司马、司寇、司空)其中“六卿”之中的“司徒”,掌管土地和人民。唐朝“三省六部”中与周代“司徒”职能相似的部门是( )

A.吏部 B.户部

C.礼部 D.工部

16.三省六部制的确立使得中央决策和执行体系日臻完备。其决策体系包括( )

A.皇帝尚书省六部 B.皇帝中书省门下省

C.六部尚书省门下省 D.中书省尚书省门下省

17.隋唐时期,士阶层在政治上已经衰落;宋朝,大批出身于平民家庭的士人进入政坛,官居高位。这一变化( )

A.抑制了官僚腐败 B.增添了政治活力

C.降低了官员素质 D.确立了官僚政治

18.有学者评论说:“(它)克服了社会流动的堵塞,让民间精英往体制内去流动,给中国带来一种良性的社会治理。”该学者评论的是( )

A.三省六部制??????????????B.郡国并行制?????????

C.行省制????????????????D.科举制

19.白居易《重赋》中评价两税法:“国家定两税,本意在爱人。……税外加一物,皆以枉法论,奈何岁月久,贪吏得因循,浚(攫取)我以求宠,敛索(征敛勒索)无冬春。”材料表明( )

A.两税法改变了征税标准 B.两税法扩大了征税来源

C.两税法增加了政府收入 D.两税法加重了百姓负担

20.敦煌壁画中的飞天形象是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化因素的混合物。大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》则源于卬度的婆罗门曲,含有胡旋舞等中亚元素。以上现象反映出唐朝文化的特征是( )

A.兼收并蓄 B.风格单一

C.反映市民生活 D.固守传统

21.文学作品是历史变迁的反映。下列可以直接反应出战争的是( )

A. 水流心不竞,云在意俱迟 B. 江山如画,一时多少豪杰

C. 春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横 D. 烽火连三月,家书抵万金

22.唐朝时,蔬菜品种日益丰富,开始出现原产于地中海的莴苣、印度的刀豆、波陵国(今尼泊尔)的菠菜。这一情况透露出唐朝( )

A. 农业生产的发达 B. 泉州口岸的开放

C. 西域都护府的设立 D. 对外交流的繁荣

23.《宋史》云:“艺祖(太祖)革命,首用文吏夺武臣之权,宋之尚文,端本乎此……自时厥后,子孙相承。”由此反映出宋朝治国的特点是( )

A.无为而治 B.设置南、北面官

C.崇文抑武 D.强化君主专制

24.北宋中期,各级官僚已达到17000人。这比实际所需人数多出两倍。庞大的官僚机构中,有时三五个人担任同一官职,互相推诿,不干实事,行政效率低。针对这一情况,王安石釆取的主要措施是( )

A.官员择优录用 B.加强中央集权

C.推行保甲措施 D.取消世卿世禄

25.宋代在知州以外,于诸府州设“通判某州军事”一官,知府知州的公文命令必须经通判的联署方能生效,通判还可直接向朝廷奏事。这表明通判的作用是( )

A.制约地方长官 B.控制财政大权

C.提高行政效率 D.牵制中书门下

二、材料阅读

26.(18分)如何加强对地方的管理是历朝历代统治者极为关注的问题。阅读下列材料:

材料一

周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,……今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制,则安宁之术也。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二

汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣。……然而封建之始,郡邑居半,时则有叛国而无叛郡。秦制之得,亦以明矣。

——柳宗元《封建论》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出西周与秦的地方行政制度。(4分)结合所学分析秦地方行政制度的特点。(4分)

(2)据材料二,指出西汉初年实行郡国并行制的原因(2分)并分析由此产生的后果。(2分)

(3)综合上述材料,谈谈对中国古代地方行政制度演变的认识。(6分)

27.(12分)阅读材料,回答问题。

材料一

臣(李斯)请史官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏《诗》《书》、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。有敢语《诗》《书》者弃市。以古非今者族。吏见不知举者与同罪。令下三十日不烧,黥为城旦(四年苦役)。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二

臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。古之王者……治天下,莫不以教化为大务。立大学以教于国,设庠序(教学的地方)以化于邑,渐民以仁,摩民以谊,节民以礼,故其刑罚甚轻而禁不犯者,教化行而习俗美也。

——《汉书·董仲舒传》

问题:

(1)材料一中李斯建议焚书的目的何在?(2分)

(2)材料二中董仲舒提出了什么主张?(2分)这一主张与材料一相比在实施手段上有何差异?(4分)

(3)李斯与董仲舒的上述主张施行后产生的社会效果有何不同?(4分)

28.(20分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——据阎步克《汉选官制变迁史稿》

材料二

魏晋时代,中央政府行使职权能力有限,全国选举难于推行,乃由中央指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,尤以德才为先,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据。

——据钱穆《中国传统政治》

材料三

表3 宋代宰相祖辈任官情况表

曾祖、祖父或父亲任官情况

宰相人数

北宋(71)

南宋(62)

高级官员

20

8

中级官员

15

10

低级官员

12

8

无官职记录

24

36

——据2018年全国高考历史III卷整理

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出西汉与魏晋时期实行的选官制度(4分),并归纳二者的相同之处(4分)。

(2)根据材料三并结合所学知识,简要评价科举制。(8分)

(3)综合上述材料,谈谈古代选官制度所蕴含的政治智慧。(4分)

答案

一、单选题

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

B

A

B

A

C

A

B

B

B

B

题号

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

D

B

B

B

B

B

B

D

D

A

题号

21

22

23

24

25

答案

D

D

C

A

A

二、材料阅读

26.【答案】(18分)

(1)西周:分封制;(2分)

秦:郡县制。(2分)

特点:形成中央垂直管理地方(2分);郡县长官均由皇帝任免。(2分)

(2)原因:吸取秦亡的教训(2分)。

后果:易导致地方势力膨胀,威胁中央集权。(2分)

(3)认识:在继承中不断发展(3分);中央集权不断加强。(3分)

27.【答案】(12分)

(1)目的:加强对人民的思想控制。(2分)

(2)主张:罢黜百家,独尊儒术。(2分)

差异:秦始皇是用暴力手段禁绝一切学说(2分)。西汉是用儒家思想取代其他学说(2分)。

(3)结果:秦朝时期焚书是秦暴政的体现,最终造成秦的灭亡(2分)。西汉时期儒学独尊地位确立,巩固了西汉专制主义中央集权的大一统政治。(2分)

28.【答案】(20分)

(1)西汉,察举制。(2分)

魏晋:九品中正制。(2分)

相同点:选拔依据都注重品德;(2分)选拔途径都是由地方向中央举荐。(2分)

(2)积极:唐宋时期的科举制有利于打破特权垄断,加强社会阶层的流动性;(2分)追求公平公正,具有一定的进步性;(2分)提升了从政士人的文化素养,为行政效率的提高创造了条件;有益于社会重学风气的形成等。(任答—点2分)

消极:束缚了思想,阻碍了社会的进步。(2分)

(3)平衡利益;顺应民心;追求公平公正;激发社会活力,与时俱进。(每点2分,任答两点4分。言之有理即可)

同课章节目录