【2012优化方案 精品练习】鲁人版 语文 选修(唐诗宋词) 模块综合检测

文档属性

| 名称 | 【2012优化方案 精品练习】鲁人版 语文 选修(唐诗宋词) 模块综合检测 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 49.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-10-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷。满分150分。考试用时150分钟。)

第Ⅰ卷(共36分)

一、(15分,每小题3分)

1.下列词语中,加点字的读音全部正确的一组是( )

A.咀嚼(jué) 镂刻(lòu) 伺侯(sì) 流淌(tǎnɡ)

B.涔涔(cén) 恫吓(dònɡ) 模糊(mú) 沉吟(yín)

C.粗糙(cāo) 谛听(dì) 赌注(dǔ) 菲薄(bó)

D.固执(zhi) 缜密(zhěn) 濒临(pīn) 离间(jiàn)

解析:选C。A项,“伺”读cì;B项,“模”读mó;D项,“濒”读bīn。

2.下列词语中没有错别字的一组是( )

A.明澈 取缔 慰籍 付之一笑 对簿公堂

B.漱口 枷锁 僭越 高潮叠起 买椟还珠

C.罪孽 裨益 攻讦 开门揖盗 贻笑大方

D.偌大 羸弱 钳制 直截了当 披星带月

解析:选C。A.籍—藉;B.叠—迭;D.带—戴。

3.依次填入下面各句横线上的词语,最恰当的一组是( )

①他的________太浅,在总经理这个位置上难以服众,很有可能胜任不了。

②2008年2月13日,英国《独立报》发表文章指出世界粮食库存________减少,文章建议各国积极应对食品涨价问题。

③如果生命中只有鲜花和奖杯,而没有挫折和痛苦,那么这种人生________显得太单薄了。

A.资力 日趋 不免 B.资历 日趋 未免

C.资力 日益 未免 D.资历 日益 不免

解析:选B。资历:资格和经历;资力:①财力,②天资和能力。根据语境应用“资历”。日趋:一天一天地走向,逐渐地;日益:一天比一天更加。前者符合语境。“未免”实在不能不说是……表委婉的否定,含有不赞成、不以为然之意;“不免”表示客观上免不了,难以避免。前者符合语境。

4.(2011年高考山东卷)下列各句中,加点的成语使用恰当的一项是( )

A.对于这座神秘的古代墓葬,专家们希望能从漫无边际的史料中找到一些关于它的蛛丝马迹。

B.从长辈们的闲言碎语中,他了解到父亲乔明志曾经是一位屡立奇功、威名赫赫的抗日英雄。

C.在44年的记者生涯中,他创作了一批优秀的新闻作品,在中国新闻史上留下了浓墨重彩的一笔。

D.市场调查发现,国内一些商家销售的红木家具质量良莠不齐,有关部门提醒消费者选购时要谨慎。

解析:选C。浓墨重彩:指绘画或描述着墨多。漫无边际:形容非常广阔,一眼望不到边。也指谈话或写文章没有中心,离题很远。此处宜用“浩如烟海”。闲言碎语:贬义词。不合语境。此处宜用“只言片语”。良莠不齐:指好人坏人都有,混在一起。不合语境。此处宜用“参差不齐”。

5.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.近日,姚明因左脚骨折提前告别2007~2008赛季,因此能否参加2008年在自己家门口举办的奥运会,姚明自己也是充满期待。

B.2008年2月21日晚,中国女足的姑娘们在阵容不整、遭红牌罚下一人的不利局面下,奋力死守,随着终场哨响,中国队最终以0比0逼平朝鲜队。

C.权威人士强调:最近,国内矿难事故接连发生,相关部门必须增强防范意识,尽量防止此类事故不再发生。

D.南非的民族斗士曼德拉,因为领导反对种族隔离政策而入狱,白人统治者把他关在荒凉的大西洋小岛罗本岛上27年。

解析:选B。A项,“一面”和“两面”搭配不当,“能否参加”是两方面,而“充满期待”只是一方面。C项,不合逻辑,应把“不再发生”改为“再次发生”。D项,成分残缺,应在“政策”后补入“的运动”。

二、(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成6~8题。

让鱼和蚂蚁“飞”起来

鱼和蚂蚁会飞行吗?这种奇特的现象在中国科学家手中成为了现实。前不久,西北工业大学的科学家解文军等在试验中用声波将鱼、蚂蚁等活着的小动物悬浮起来,且不对它们造成明显伤害。

其实,科学家早就做了将活的动物悬浮起来的实验。1997年,荷兰的科学家们用超导磁石使一只活的青蛙悬浮在半空。青蛙本身是一个非磁体,但通过电磁石的磁场而变得有磁性。1996年日本在磁场悬浮实验中,利用一个金属盘子将体重为142公斤的相扑运动员悬起。相同的原理也被用于研制磁悬浮列车,尽管现在使用的磁悬浮列车多用电磁场来实现,但它们的原理是一致的。用声波悬浮物体的理论早在20世纪30年代便已提出。解文军等在这次试验之前曾利用超声波将密度很大的金属钨球悬飘在空中,2001年,《自然》杂志对这一研究成果的评价是:“这种无容器的、将物体悬在空中的方法可应用于研究和制备新材料。”实际上他们只是巧妙利用了声波。在实验中,上面的声发射端发出声波,声波抵达下端的声反射端后被反射回来,反射回来的声波与继续向声反射端传播的声波重叠,如此就形成了驻波。驻波不会像声波一样向前运动,只是在原地上下振动。振幅最大处叫波腹,振幅最小处即看上去静止不动处叫波节。只要把鱼和蚂蚁等小动物放到波节处,它们也就停止在这个位置了。进行实验时,只要先调节好反射端到发射端之间的距离,波节位置就是固定的,这时只要用镊子将蚂蚁、瓢虫和小鱼等小动物放在这个位置就可以了。飘浮在空中的时候,这些动物都显得比较紧张,蚂蚁手舞足蹈地企图四处游走,瓢虫也使劲拍打着翅膀,似乎想飞走。但它们的身体并没有受到伤害,不过小鱼的活力显然受到了一些影响,因为离开了有水的环境。那么,如果声波达到一定强度,是否有可能将人也悬浮起来呢?解文军说,实验证明,声悬浮原则上可以悬浮起一定体积的任何固体和液体,他们实验中悬浮的动物有地上爬的、水中游的以及天上飞的,但是小动物的尺寸都不超过1厘米。这是因为,声悬浮的原理决定了悬浮物体的尺寸必须小于半波长。对于超声波段,可以悬浮的物体尺寸不超过1厘米。目前还没有看到能够悬浮像人这么大尺寸物体的声悬浮器。那么,为什么要进行动物声悬浮实验呢?一定程度上讲,这可以模仿失重条件下的环境对人的影响,比如太空行走会给人的骨骼和组织带来哪些影响。

虽然,目前用超声波将人悬浮起来尚有困难,但让一些小动物通过这种途径进行悬浮已经成为现实。从这一点上说,这项工作的最大意义或许是产生了惊人的广告效应。“当你将一只青蛙或一个草莓飘在空中,你就能感觉到这件事情带来的爆炸性影响。”奈美亨大学磁悬浮实验室的科学家说。

6.下列有关“声悬浮实验”的说法正确的一项是( )

A.解文军等科学家做的声悬浮实验,对实验中活着的小动物的健康没有影响。

B.在解文军等科学家和日本科学家的实验中,被悬浮物体都是靠产生的磁场的磁力悬浮起来的。

C.解文军等科学家做的声波悬浮活的动物及其他物体的实验,目的是研究和制备新材料。

D.在声悬浮物体实验中,就算声波达到一定强度,被悬浮的物体尺寸仍然会受波长的限制。

解析:选D。A.从原文“不对它们造成明显伤害”“不过小鱼的活力显然受到了一些影响”可以看出并非没有影响;B.断章取义,前者是靠声波悬浮的,后者是靠磁场的磁力悬浮起来的;C.“研究和制备新材料”不是进行活的动物悬浮实验的目的。

7.下列符合原文意思的一项是( )

A.解文军等人利用超声波将很大的金属钨球成功悬浮之前,已经有人提出了声波悬浮物体的理论。

B.声发射端的声波抵达声反射端后被反射回来,与继续向声反射端传播的声波重叠形成了不运动的驻波。

C.磁悬浮物体和声悬浮物体,目前两者悬浮起的物体重量尺寸有区别,但对动物的伤害程度没有区别。

D.目前科学家所做的声悬浮活动物的实验,其最大的意义或许是产生了惊人的广告效应。

解析:选D。A.误解原文,原文不是指体积很大,而是指密度很大;B.曲解原意,驻波不向前运动,不等于不运动,因为它要上下振动;C.无中生有,原文没有关于两者对动物的伤害程度的比较。

8.根据原文的信息下列推断正确的一项是( )

A.在声悬浮实验中,活的小动物是被悬浮在空中的,会飞的小动物被悬浮起来容易得多,而鱼等动物则难得多。

B.虽然说超声波段可悬浮的物体尺寸不超过1厘米,但是科学家不久一定能制造出可悬浮人的声悬浮器。

C.在声悬浮实验中,被悬浮的活的小动物所处的环境,与宇航员在太空中行走时所处的环境有某些相似之处。

D.声悬浮物体不需要磁场,也可以不需要容器,因此它将成为一种研究和制备新材料的最经济的方法。

解析:选C。A.文中无法推断出会飞的小动物悬浮起来容易,鱼等小动物被悬浮起来困难;B.有可能制造出可悬浮人的声悬浮器,不是“一定能”;D.“不需要磁场,也可以不需要容器”不能得出“最经济”的结论。

三、(12分,每小题3分)

阅读下面的文言文,完成9~12题。

李浩,字德远,绍兴十二年,擢进士第。时秦熺①挟宰相子以魁多士,同年皆见之,或拉浩行,毅然不往。

轮对,首陈《无逸》之戒,且言:“宿卫大将杨存中恩宠特异,待之过,非其福。”上悟,旋令就第。自秦桧用事,塞言路,及上总揽权纲,激厉忠谠,此习尚存,朝士多务慎默。至是命百官转对,浩与王十朋、冯方始相继言事,闻者兴起。

逾年,浙河水灾,诏郎官、馆职以上条时政阙失,浩谓上忧劳如此,今何可不言?即奏疏指论近臣,并及宰执惟奉行,台谏多迎合,百执事顾忌畏缩。反覆数千言,倾倒罄竭,见者悚栗。上不以为忤,执事者深忌之。

乞外,得台州。州有拣中禁军五百人,训练官贪残失众心,不逞者因谋作乱,忽露刃于庭,浩谓之曰:“汝等欲为乱乎?请先杀我。”众骇曰:“不敢。”乃徐推其为首者四人黥徙之,迄无事。除直秘阁。并海有宿寇,久不获,浩募其徒,自缚赎罪,即得其魁。

明年,除司农少卿。时朝廷和籴②米八万,董其事者贱籴湿恶,隐克官钱,户部不敢诘。浩白发其奸,下有司穷竟。会大理奏结他狱,上顾辅臣曰:“棘寺官得刚正如李浩者为之。”已而卿缺,又曰:“无以易浩。”遂除大理卿。

浩知静江府兼广西安抚,至郡,旧有灵渠通漕运及灌溉,岁久不治,命疏而通之,民赖其利。邕管所隶安平州,其酋恃险,谋聚兵为边患,浩遣单使谕以祸福,且许其引赦自新。即日叩头谢过,焚彻水栅,听太府约束。

浩天资质直,涵养浑厚,不以利害动其心。立朝慨然以时事为己任,忠愤激烈,言切时弊,以此见忌于众。平居未尝假人以辞色,不知者以为傲,或谮于上前,上谓:“斯人无他,在朕前亦如此,非为傲者。”小人惮之,诱以禄利,正色不回,谋害之者无所不至,独赖上察其衷,始终全之。为郡尤洁己,自海右归,不载南海一物。平生奉养如布衣时,风裁素高,人不敢干以私云。

(《宋史·列传第一百四十七》,有删改)

【注】 ①秦熺:宋朝奸相秦桧的儿子。②和籴:古时官府以议价交易为名向老百姓摊派粮食的方法。

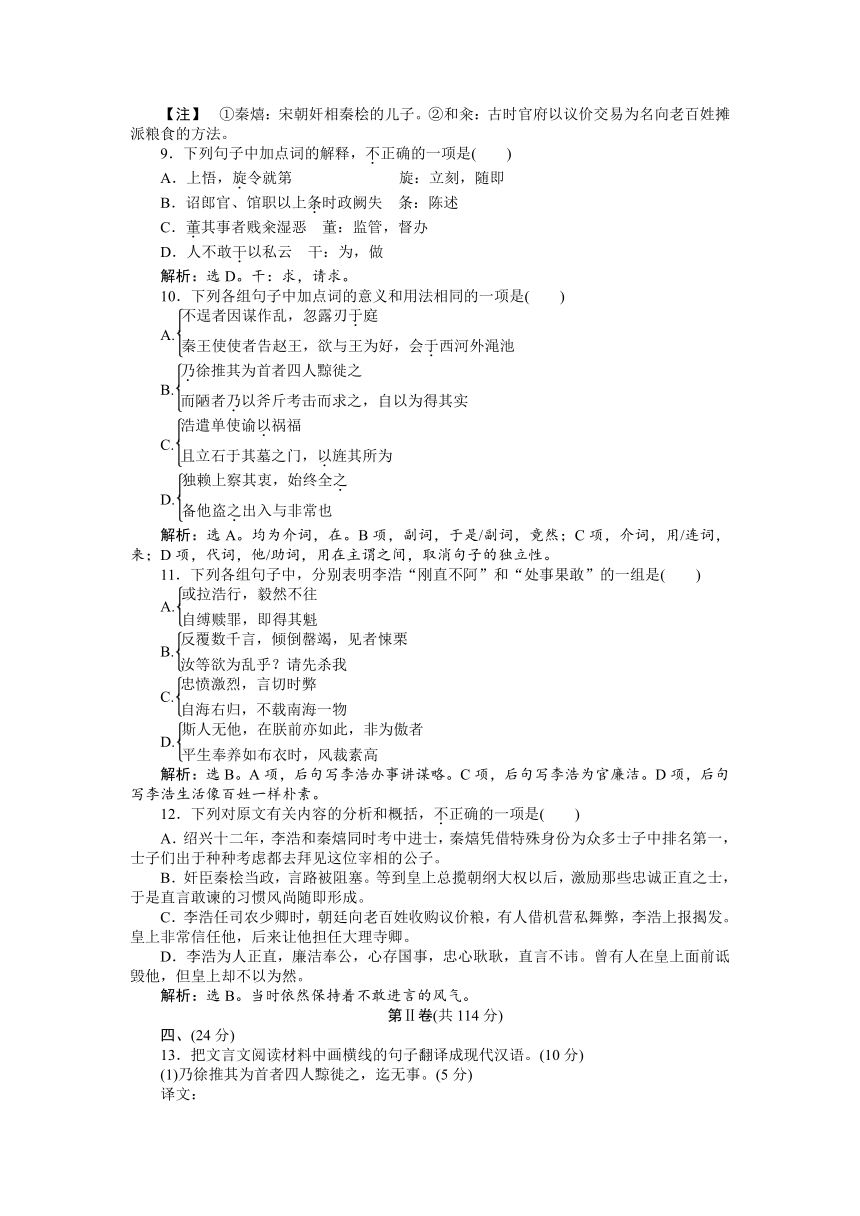

9.下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.上悟,旋令就第 旋:立刻,随即

B.诏郎官、馆职以上条时政阙失 条:陈述

C.董其事者贱籴湿恶 董:监管,督办

D.人不敢干以私云 干:为,做

解析:选D。干:求,请求。

10.下列各组句子中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.

B.

C.

D.

解析:选A。均为介词,在。B项,副词,于是/副词,竟然;C项,介词,用/连词,来;D项,代词,他/助词,用在主谓之间,取消句子的独立性。

11.下列各组句子中,分别表明李浩“刚直不阿”和“处事果敢”的一组是( )

A.

B.

C.

D.

解析:选B。A项,后句写李浩办事讲谋略。C项,后句写李浩为官廉洁。D项,后句写李浩生活像百姓一样朴素。

12.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.绍兴十二年,李浩和秦熺同时考中进士,秦熺凭借特殊身份为众多士子中排名第一,士子们出于种种考虑都去拜见这位宰相的公子。

B.奸臣秦桧当政,言路被阻塞。等到皇上总揽朝纲大权以后,激励那些忠诚正直之士,于是直言敢谏的习惯风尚随即形成。

C.李浩任司农少卿时,朝廷向老百姓收购议价粮,有人借机营私舞弊,李浩上报揭发。皇上非常信任他,后来让他担任大理寺卿。

D.李浩为人正直,廉洁奉公,心存国事,忠心耿耿,直言不讳。曾有人在皇上面前诋毁他,但皇上却不以为然。

解析:选B。当时依然保持着不敢进言的风气。

第Ⅱ卷(共114分)

四、(24分)

13.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)乃徐推其为首者四人黥徙之,迄无事。(5分)

译文:________________________________________________________________________

(2)浩遣单使谕以祸福,且许其引赦自新。(5分)

译文:________________________________________________________________________

答案:(1)(李浩)就逐步查出那领头的四个人,在他们脸上刺字发配了他们,后来一直平安无事。

(2)李浩派一名使者用祸福利害的道理晓谕他们,并且答应他们(可以得到)赦免和给他们重新做人的机会。

参考译文:

李浩,字德远。绍兴十二年,进士及第。当时秦熺依仗是宰相的儿子就排为众多士子的第一名,同年考中的都拜见他,有人拉着李浩一起去,(李浩)坚决不去。

奉诏轮流向皇上陈述政见,(李浩)首先陈述《无逸》篇的告诫之意,而且进言:“宫中值宿警卫的大将杨存中受的恩宠太特殊了,待他太过分了,不是他的福气。”皇上省悟,随即命杨存中回自己的府第。自从秦桧掌权,阻塞言路,等到皇上总揽大权,激励忠诚正直之士,(但)不敢言论的风气还保持着,朝廷上臣子大多保持缄默。到这时皇上命令百官轮班进言,李浩和王十朋、冯方才接连上言国事,听到的人都振作起来。

过了一年,浙江水灾,下诏郎官、馆职以上的臣子陈述当前政治的失误,李浩说皇上忧虑劳累像这个样子,现在怎能不说话?就上奏疏指斥议论皇上身边的大臣,连带论及宰相执政只知道遵命行事,台谏官经常奉迎附和,众多执事人员顾虑畏缩。李浩翻来覆去写了好几千字,竭尽所知,看见的人都吓得打哆嗦。皇上不认为是触犯,掌权的人十分忌恨他。

(李浩)请求补外,被任命到台州。州里有被选中充任禁军的五百人,训练官贪婪残暴不得人心,不法分子因而谋划叛乱,突然间在庭院中抽出刀子,李浩对他们说:“你们打算造反吗?请先杀了我吧。”众人害怕地说:“不敢。”(李浩)就逐步查出那领头的四个人,在他们脸上刺字发配了他们,后来一直平安无事。授任直秘阁。沿海一带很久以来就有强盗,长时间抓不到,李浩招募他们的党羽,准其捆绑自己赎罪,就抓到了为首的人。

第二年,授任司农少卿。当时朝廷议价向百姓收购粮食八万石,主管这事的人贱价买潮湿的坏米,偷偷克扣公家的钱,户部不敢质问。李浩上报揭发里面的勾当,(皇上)交给有关部门追究到底。适逢大理寺上奏其他结束的案子,皇上回过头来对辅佐大臣说:“大理寺的官员应当让刚强正直像李浩这样的人去做。”不久大理寺卿的位置空缺,又说:“没有人能代替李浩。”于是授任他为大理寺卿。

李浩任静江知府兼广西安抚使,到了任职的地方,以前原有灵渠可通航和灌溉,年深月久无人修治,他命令疏浚通开它,百姓依赖它,非常便利。邕管隶属的安平州,那里的首领依仗天险,阴谋聚集部队成为边疆祸患,李浩派一名使者用祸福利害的道理晓谕他们,并且答应他们(可以得到)赦免和给他们重新做人的机会。首领当天就磕头谢罪,焚烧撤掉水栅,听从太府长官的约束。

李浩生性质朴直率,涵养深厚,不因利害动摇自己的意志。在朝廷上慷慨地把时政大局作为自己的责任,忠诚忧愤激扬,言辞切中时弊,因此被众人忌恨。平时不曾给人好话好脸色,不了解的人认为他很傲慢,有人在皇上面前说他的坏话。皇上说:“这人没有别的,在我面前也是这样,不是故作傲慢的人。”小人害怕他,用禄位财利引诱他,他脸色端重不肯回头一看。谋害他的人没有空子不钻的,只依赖皇上明察他的内心,始终保护他。(李浩)任地方官尤其廉洁,从海右回来不携带南海的一件东西。一生食用都和当普通人的时候一样,风格一贯高迈,别人不敢因私利请求他。

14.阅读下面两首词,回答问题。(8分)

采桑子

欧阳修

群芳过后西湖好,狼藉残红,飞絮濛濛,垂柳阑干尽日风。

笙歌散尽游人去,始觉春空,垂下帘栊,双燕归来细雨中。

谒金门

李好古①

花过雨,又是一番红素。燕子归来愁不语,旧巢无觅处。

谁在玉关劳苦?谁在玉楼歌舞?若使胡尘吹得去,东风侯万户。

【注】 ①李好古,南宋末年人,自称“江南客”。著有《碎锦词》。

(1)这两首词都写到了春天和燕子,但它们表达的感情有所不同,请作简要说明。(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)两首词在描写春景时分别运用了什么艺术手法?各有什么妙处?请作简要赏析。(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(1)两首词虽然都写到了春天和燕子,但在思想感情上却有差异。《采桑子》中的燕子和残红、飞絮、细雨等构成春天景象,渲染了暮春时节冷清衰败的气氛,但从字里行间又委婉地显露出作者的旷达胸怀和恬淡心境,以及词人惜春伤春的闲愁。《谒金门》中的燕子虽然也是春景中的意象,但通过燕子无巢暗示春天到来,人无归处,表现了一种无家可归的漂泊之感,亦寓有家国破败之意,由此表达了词人国破家败的哀痛之恨。

(2)《采桑子》采用了借景抒情的手法。通过“狼藉残红”“飞絮濛濛”“双燕归来”“细雨”等景物描绘了一幅暮春的图景,营造了一种冷清孤寂的氛围,以动显静。以冷色写春景,将“始觉春空”的情感包含在景物之中。《谒金门》采用了拟人、对比、比喻和白描等手法,写北归的燕子找不到归巢而发愁,形象地表达了无家可归、国破家败的哀痛之情。

15.补写出下列名篇名句中空缺部分。(任选3个小题)(6分)

(1)倚杖柴门外,____________。

(王维《辋川闲居赠裴秀才迪》)

____________,双照泪痕干?(杜甫《月夜》)

(2)鸟宿池边树,____________。(贾岛《题李凝幽居》)

____________,留得枯荷听雨声。

(李商隐《宿骆氏亭寄怀崔雍、崔衮》)

(3)庭院深深深几许,________,________。

(欧阳修《蝶恋花》)

(4)________,风休住,________。

(李清照《渔家傲》)

答案:(1)临风听暮蝉 何时倚虚幌 (2)僧敲月下门 秋阴不散霜飞晚 (3)杨柳堆烟 帘幕无重数 (4)九万里风鹏正举 蓬舟吹取三山去

五、(12分)

16.(2011年高考辽宁卷)把下面这个长句改写成几个较短的句子,可以改变语序、增删词语,但不得改变原意。(3分)

他的著作用康德、叔本华的美学思想,就境界的主客体及其对待关系、境界的辩证结构及其内在的矛盾运动、境界美的分类与各自特点,对境界这一中国传统的美学范畴进行了详细的阐释。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:长句变短句,首先要划分句子成分,找出句子主干,再将修饰成分相应变成几个短句,并注意各句间的关系,做到句意顺畅、结构完整。

答案:他的著作对境界这一中国传统的美学范畴进行了详细的阐释,阐释的依据是康德、叔本华的美学思想,阐释的内容既有境界的主客体及其对待关系,也有境界的辩证结构及其内在的矛盾运动,还有境界美的分类与各自特点。

17.阅读下面的这则材料,用通俗平实的语言写出材料中所反映的“中国抽象艺术”处于困境中的原因。(每条原因不超过20字)(4分)

中国抽象艺术发展不过三十多年,已经从每年只偶尔卖出几幅到艺术家可作为职业养活自己,虽然发展迅速,但仍然处于困境之中。因为抽象艺术起源于西方,并且有完整的发展过程,而中国没有这样的过程,因此在西方艺术评论家眼中,中国的抽象艺术基本是一个“伪概念”;而在国人自己的眼里,对于这些国产的“舶来品”,感受可以用阿尔森·波里布尼在《抽象绘画》中的一句话来描述:“对于广大民众来说,它仍然像喜马拉雅山一样——太高、太远,无从探测,不可理解。”

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:本题考查压缩语段及语言表达准确、鲜明的能力。解题时注意认真阅读材料,合理切分材料之间的层次,找到原因所在的语句,然后用准确、鲜明的语言平实地表述出来。比如材料第1句话概括了中国抽象艺术的现状,下面用分号表明了两层原因。这样找到原因所在的语句之后,再将材料中运用修辞、表意含蓄的句子用平实的语言叙述即可。注意要分条陈述。

答案:(1)抽象艺术起源于西方,并且有完整的发展过程;

(2)抽象艺术本身的理解鉴赏具有难度。

18.仿照下面的例句,另选话题造句。(5分)

例:愿乘火车,喜欢那窗外舒卷的田园画面;愿乘轮船,喜欢那船头劈开的朵朵浪花;愿乘飞机,喜欢那舷窗外翻滚的无边云海……旅行之乐,在起点,在终点,更在那前往中的沿途浏览。

仿写:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:示例1:愿读小说,喜欢那情节跌宕的精彩;愿读散文,喜欢那感悟人生的真挚;愿读诗歌,喜欢那体察心灵的敏感……读书之乐,在体味,在感悟,更在那阅读中的种种共鸣。

示例2:愿踢足球,喜欢那绿茵场上奔跑的舒展;愿打篮球,喜欢那篮板前腾跃的畅快;愿打乒乓球,喜欢那案桌前灵动的身姿……运动之乐,在参与,在体验,更在那过程中的各种磨砺。(任选其一)

六、(18分)

本题为选做题,考生须从所给(一)(二)两题中任选一题作答,不能全选。

(一)阅读下面的文字,完成19~22题。

曲阜寻根

曲阜孔庙的大成殿和北京紫禁城的太和殿、泰安岱庙的天贶殿,被誉为东方三大殿。近年农历八月廿七日孔子诞辰,都要在这里奏中和韶乐,演八佾舞,向至圣先师顶礼膜拜。

站在清朝雍正皇帝手书的“大成殿”金字匾额下方挡驾的绿栏杆之外,远远地望着头戴十二旒冠冕,身着十二章王服,手捧镇圭,一如古代帝王威仪的孔子坐像,敬则敬矣,却没有多少亲切感。当一个人被历代权贵显儒拜至高不可攀的天云之际,我辈平民书生只有敬而远之的份儿。

记得多少年前,到处绘作“横眉冷对”的鲁迅肖像,连孩童也问他的爸爸:“鲁迅爷爷很厉害吧?”圣人、伟人能否带点人情味?鲁迅晚年对此有所警觉,有所疑惑。他孝其母而爱其子,写了《答客诮》诗,自我辩解道:“无情未必真豪杰。怜子如何不丈夫?”他写的《在现代中国的孔夫子》,一向被视为非孔之作,其实行文揭示权势者的利用和后儒的僵化,使民众对孔子惟有恭谨,却不亲密,又于孔子生前落魄,身后暴荣,体悟到人生荣辱如白云苍狗的悲凉感。这对后人如何看待伟人(包括孔子和鲁迅本人)和伟人之学,是富有启迪价值的。

吾非孔门圣裔,这番曲阜寻根是要寻文化之根。中国成为数千年文明古国而不堕,成为礼仪之邦而富有风流儒雅趣味,甚至士人阶层列为“四民之首”成为历代社会的共识,孔子是功不可没的。但圣人也是人,其学惟有与时俱进,从善如流,不断生发新机,后人寻根时,才会感到与之血肉相连。在大成殿盘龙翔凤、金碧辉煌的灵光中,我感到圣人离我弥远,感到寻根的失落。惟有回首殿前一株挺拔苍翠的桧树,辨读“先师手植桧”的刻石,才渐渐辨认出孔子的身影,似乎这位身材魁伟的慈祥老人也荷锄培土,和我们一道参加植树节。

孔子手植桧相传有二株,原树历经兵灾火劫,在废墟上重生,在祸难后仅存的树桩上复发新条。今存者已历二百六十年风雨,老干如铁,繁枝似盖,显示了在风火雷电中不可摧磨的生命力,其树冠已在日光中越过大成门的屋脊了。

孟子用“大成”、“金声而玉振”为孔子形象定型化。于今的孔庙,已树起“金声玉振坊”、“圣时门”、“大成门”、“大成殿”,组合成坚强的自南而北的孔庙中轴线。然而,定型的东西似乎难以同自然生长着的东西比高低,比生命力,先师手植桧终于日益一日地高出大成门屋脊,便是极妙的象征。因为这里存在一条深植于泥土,并不息地抽出枝叶而迎接日日其新的阳光的根。

由根深叶茂,我联想到水源。老根无水,其生命势必枯竭,是不能重生的。孔子的根、孔子的降生地在尼山,那里的水名曰:“智源”。其地有观川亭,相传是孔子观五川汇流之处。孔子在川上叹光阴易逝,一川秀水融汇着多少浩茫的人生感触。

孔庙之旁有孔子故宅,大概能唤起游人的亲切感吧,但它已改作奉祀孔子先人的家庙,而且每个先人都封了王爵,宅中有孔子当年饮水的古井,据称那井水是“既清且渫”的,如今已成暗浊的止水。井旁有乾隆皇帝“故宅井赞碑”。镌刻有这位盛世君王的“饮水拜师”铭文:“我取一勺,以饮以思,呜呼宣圣,实我之师。”不过,井之四周已筑起雕花石栏,四角碑亭,俨然“圣水”的模样。这也就失去了我去年秋在绍兴鲁迅故居看百草园中的水井,尚能联想到少年鲁迅听蟋蟀弹琴、看云雀高飞,挖掘何首乌、采摘覆盆子的自然趣味了。

19.文中多次写到大成殿,那么,全文共写了大成殿的哪些方面?大成殿在文中的象征意义是什么?(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:写了大成殿在全国的地位、题字、命名等内容。

大成殿象征着孔子被历代皇帝、朝廷和显儒们捧奉成神圣威武的形象。

20.作者站在大成殿前,“感到圣人离我弥远,感到寻根的失落”原因有哪些?(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:“圣人离我弥远”的原因是历代权贵显儒的捧奉定型,使孔子失去了亲切感和人情味,只剩下恭敬威严。“感到寻根的失落”的原因是孔子之学没有与时俱进,兼收并蓄,不断发展和创新,只是陈旧落后,失去生机和活力。

21.作者给文章命名为“曲阜寻根”,根据全文,分条陈述作者在曲阜寻到的根的具体内容。(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(1)孔子及其学说,是中国千年文明的文化之根。

(2)孔子作为普通人的亲切形象是孔子作为圣人偶像的根。

(3)孔子的降生地尼山及智源溪,是孔子的根。

22.文章在末尾写到“去年秋在绍兴鲁迅故居看百草园中的水井”,联系全文看,这样写有什么作用。(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(1)写“水井”是为后文联想少年鲁迅的自然趣味作铺垫。

(2)用鲁迅故居中的水井与孔子故宅中的古井作对比,对照出孔子故宅及其古井被神圣化后只有威严恭敬没有亲切自然之感的缺憾。

(3)与前文第三自然段对鲁迅的叙写相照应,使全文结构完整。

(4)委婉含蓄地显示了全文的主旨,间接地表达了当今如何看待伟人和伟人之学的思想感情。

(二)阅读下面的文字,完成19~22题。

让图书馆免费开放成为普遍常态

何勇海

浙江图书馆12月1日起免费开放,读者只需交纳押金就可借阅图书。浙江图书馆成为国内首家“零门槛”的省级公共图书馆。之前在浙江图书馆办普通借书证需交纳三项费用:20元借书证工本费、每年30元的借书年费与100元押金。从今年12月1日起,每年30元的借书年费实行全免。(12月2日《钱江晚报》)

这条消息对于浙江的读者,无疑是一个好消息。但在笔者看来,浙江图书馆实行免费开放,与其说是在做大好事,还不如说是在履行公共文化设施的应尽责任——将本来就应该由全民共享的公益性文化资源还之于民,凸现了公共文化设施“公益本位”的回归。

有论者早就指出,就性质而言,公共图书馆作为国家公益性单位,作为公共财政支撑的公共机构,本来就应向公众免费开放。而广大读者作为纳税人,已为包括图书馆日常运作的公共费用埋了单,不应再向他们收取借书年费。让公众低价甚至免费享受公益机构的公益性文化资源,是广大纳税人基本的文化权益。如果图书馆是由地方财政支持,起码要给地方全体公众服务;依靠全国财政支持,就要为全国人民服务。

图书馆作为“没有围墙的大学”,是一个地方的文化标志,担负着传播普及科学文化、推动文化建设和精神文明建设的神圣使命,承担着对公众进行终身教育的重要职责。免费、平等是图书馆业发展的国际趋势,从国际上来说,美国、日本等国的公共图书馆都是向公众免费开放的。我们国家也应该以免费的方式,使普通百姓能够获得平等阅读的机会,不断显示出文化事业惠及所有公众的趋向,以启迪民智、提高全民素质。

据报道,在浙图免费开放首日,首次办新借书证的读者3倍于以往。这表明,百姓心中对文化知识的需求是强烈的,一旦有获取文化知识的机会,他们便十分珍惜。所以,那种说“现在的人们盛行‘读图’、‘看碟’,早已没有了当年的读书饥渴”的认识,是不对的。

笔者认为,信息时代的国民图书阅读率之所以持续走低,有两个重要原因:一是书价昂贵,二是免费读书的公共场所严重匮乏——这两个原因使人们面临着各种现实的阅读“门槛”。而现在,是逐一推倒这些“门槛”的时候了。要推倒阅读“门槛”,不妨像浙江那样加大省财政投入,从图书馆免费开放开始,把读者引进来,把精神文化传播出去,真正让公共资源被所有人共享。笔者期待,浙江图书馆的免费开放能起到示范效应,以带动更多的各级图书馆被纳入公益轨道。“图书馆免费开放”更应该成为常态,而不应成为新闻。

19.结合文章信息,概括“公益本位”的含义。(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:公益机构的公益性文化资源低价甚至免费让公众享受。

20.文中“各种现实的阅读‘门槛’”指的是什么?(4分)

答:________________________________________________________________________

答案:①书价昂贵;②免费读书的公共场所严重匮乏。

21.作者认为“让图书馆免费开放成为普遍常态”的理由是什么?(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:①这只是在履行公共文化设施应尽的责任——将本来就应该由全民共享的公益性文化资源还之于民,凸现了公共文化设施“公益本位”的回归。②让公众低价甚至免费享受公益机构的公益性文化资源是广大纳税人基本的文化权益。③图书馆作为“没有围墙的大学”,是一个地方的文化标志,担负着传播普及科学文化、推动文化建设和精神文明建设的神圣使命。承担着对公众进行终身教育的重要职责。④免费、平等是图书馆业发展的国际趋势。

22.你是否同意作者的观点?请谈谈自己的看法。(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:此题属于开放性题目,学生可以根据文章和现实生活中的现象,自由谈论一下自己的观点。回答“是”或“不是”都可以,只要言之成理即可。

答案:略。

七、(60分)

23.阅读下面的文字,根据要求写一篇不少于800字的文章。

时值暑假,来自京沪一些医院的整形外科统计数字显示,青少年占到了就诊人数的60%至70%,就诊的青少年除了极少数因为无耳、兔唇等原因必须进行修补以外,绝大多数是为了“锦上添花”,甚至有的举着一些名模明星的照片前来就诊,照片上的形象就是其整形标准。社会心理学家指出,由于缺乏人生阅历和渴望被周围人承认的双重原因,青少年比成年人更容易被“面子”观念困扰。古语说“树怕没皮,人怕没脸”,俗语又说“死要面子活受罪”,这岂不是互相矛盾?你的看法呢?

全面理解材料,但可以从一个侧面、一个角度构思作文。自主确定立意,确定文体,确定标题;不要脱离材料内容或其含意范围作文,不要套作,不得抄袭。

第Ⅰ卷(共36分)

一、(15分,每小题3分)

1.下列词语中,加点字的读音全部正确的一组是( )

A.咀嚼(jué) 镂刻(lòu) 伺侯(sì) 流淌(tǎnɡ)

B.涔涔(cén) 恫吓(dònɡ) 模糊(mú) 沉吟(yín)

C.粗糙(cāo) 谛听(dì) 赌注(dǔ) 菲薄(bó)

D.固执(zhi) 缜密(zhěn) 濒临(pīn) 离间(jiàn)

解析:选C。A项,“伺”读cì;B项,“模”读mó;D项,“濒”读bīn。

2.下列词语中没有错别字的一组是( )

A.明澈 取缔 慰籍 付之一笑 对簿公堂

B.漱口 枷锁 僭越 高潮叠起 买椟还珠

C.罪孽 裨益 攻讦 开门揖盗 贻笑大方

D.偌大 羸弱 钳制 直截了当 披星带月

解析:选C。A.籍—藉;B.叠—迭;D.带—戴。

3.依次填入下面各句横线上的词语,最恰当的一组是( )

①他的________太浅,在总经理这个位置上难以服众,很有可能胜任不了。

②2008年2月13日,英国《独立报》发表文章指出世界粮食库存________减少,文章建议各国积极应对食品涨价问题。

③如果生命中只有鲜花和奖杯,而没有挫折和痛苦,那么这种人生________显得太单薄了。

A.资力 日趋 不免 B.资历 日趋 未免

C.资力 日益 未免 D.资历 日益 不免

解析:选B。资历:资格和经历;资力:①财力,②天资和能力。根据语境应用“资历”。日趋:一天一天地走向,逐渐地;日益:一天比一天更加。前者符合语境。“未免”实在不能不说是……表委婉的否定,含有不赞成、不以为然之意;“不免”表示客观上免不了,难以避免。前者符合语境。

4.(2011年高考山东卷)下列各句中,加点的成语使用恰当的一项是( )

A.对于这座神秘的古代墓葬,专家们希望能从漫无边际的史料中找到一些关于它的蛛丝马迹。

B.从长辈们的闲言碎语中,他了解到父亲乔明志曾经是一位屡立奇功、威名赫赫的抗日英雄。

C.在44年的记者生涯中,他创作了一批优秀的新闻作品,在中国新闻史上留下了浓墨重彩的一笔。

D.市场调查发现,国内一些商家销售的红木家具质量良莠不齐,有关部门提醒消费者选购时要谨慎。

解析:选C。浓墨重彩:指绘画或描述着墨多。漫无边际:形容非常广阔,一眼望不到边。也指谈话或写文章没有中心,离题很远。此处宜用“浩如烟海”。闲言碎语:贬义词。不合语境。此处宜用“只言片语”。良莠不齐:指好人坏人都有,混在一起。不合语境。此处宜用“参差不齐”。

5.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.近日,姚明因左脚骨折提前告别2007~2008赛季,因此能否参加2008年在自己家门口举办的奥运会,姚明自己也是充满期待。

B.2008年2月21日晚,中国女足的姑娘们在阵容不整、遭红牌罚下一人的不利局面下,奋力死守,随着终场哨响,中国队最终以0比0逼平朝鲜队。

C.权威人士强调:最近,国内矿难事故接连发生,相关部门必须增强防范意识,尽量防止此类事故不再发生。

D.南非的民族斗士曼德拉,因为领导反对种族隔离政策而入狱,白人统治者把他关在荒凉的大西洋小岛罗本岛上27年。

解析:选B。A项,“一面”和“两面”搭配不当,“能否参加”是两方面,而“充满期待”只是一方面。C项,不合逻辑,应把“不再发生”改为“再次发生”。D项,成分残缺,应在“政策”后补入“的运动”。

二、(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成6~8题。

让鱼和蚂蚁“飞”起来

鱼和蚂蚁会飞行吗?这种奇特的现象在中国科学家手中成为了现实。前不久,西北工业大学的科学家解文军等在试验中用声波将鱼、蚂蚁等活着的小动物悬浮起来,且不对它们造成明显伤害。

其实,科学家早就做了将活的动物悬浮起来的实验。1997年,荷兰的科学家们用超导磁石使一只活的青蛙悬浮在半空。青蛙本身是一个非磁体,但通过电磁石的磁场而变得有磁性。1996年日本在磁场悬浮实验中,利用一个金属盘子将体重为142公斤的相扑运动员悬起。相同的原理也被用于研制磁悬浮列车,尽管现在使用的磁悬浮列车多用电磁场来实现,但它们的原理是一致的。用声波悬浮物体的理论早在20世纪30年代便已提出。解文军等在这次试验之前曾利用超声波将密度很大的金属钨球悬飘在空中,2001年,《自然》杂志对这一研究成果的评价是:“这种无容器的、将物体悬在空中的方法可应用于研究和制备新材料。”实际上他们只是巧妙利用了声波。在实验中,上面的声发射端发出声波,声波抵达下端的声反射端后被反射回来,反射回来的声波与继续向声反射端传播的声波重叠,如此就形成了驻波。驻波不会像声波一样向前运动,只是在原地上下振动。振幅最大处叫波腹,振幅最小处即看上去静止不动处叫波节。只要把鱼和蚂蚁等小动物放到波节处,它们也就停止在这个位置了。进行实验时,只要先调节好反射端到发射端之间的距离,波节位置就是固定的,这时只要用镊子将蚂蚁、瓢虫和小鱼等小动物放在这个位置就可以了。飘浮在空中的时候,这些动物都显得比较紧张,蚂蚁手舞足蹈地企图四处游走,瓢虫也使劲拍打着翅膀,似乎想飞走。但它们的身体并没有受到伤害,不过小鱼的活力显然受到了一些影响,因为离开了有水的环境。那么,如果声波达到一定强度,是否有可能将人也悬浮起来呢?解文军说,实验证明,声悬浮原则上可以悬浮起一定体积的任何固体和液体,他们实验中悬浮的动物有地上爬的、水中游的以及天上飞的,但是小动物的尺寸都不超过1厘米。这是因为,声悬浮的原理决定了悬浮物体的尺寸必须小于半波长。对于超声波段,可以悬浮的物体尺寸不超过1厘米。目前还没有看到能够悬浮像人这么大尺寸物体的声悬浮器。那么,为什么要进行动物声悬浮实验呢?一定程度上讲,这可以模仿失重条件下的环境对人的影响,比如太空行走会给人的骨骼和组织带来哪些影响。

虽然,目前用超声波将人悬浮起来尚有困难,但让一些小动物通过这种途径进行悬浮已经成为现实。从这一点上说,这项工作的最大意义或许是产生了惊人的广告效应。“当你将一只青蛙或一个草莓飘在空中,你就能感觉到这件事情带来的爆炸性影响。”奈美亨大学磁悬浮实验室的科学家说。

6.下列有关“声悬浮实验”的说法正确的一项是( )

A.解文军等科学家做的声悬浮实验,对实验中活着的小动物的健康没有影响。

B.在解文军等科学家和日本科学家的实验中,被悬浮物体都是靠产生的磁场的磁力悬浮起来的。

C.解文军等科学家做的声波悬浮活的动物及其他物体的实验,目的是研究和制备新材料。

D.在声悬浮物体实验中,就算声波达到一定强度,被悬浮的物体尺寸仍然会受波长的限制。

解析:选D。A.从原文“不对它们造成明显伤害”“不过小鱼的活力显然受到了一些影响”可以看出并非没有影响;B.断章取义,前者是靠声波悬浮的,后者是靠磁场的磁力悬浮起来的;C.“研究和制备新材料”不是进行活的动物悬浮实验的目的。

7.下列符合原文意思的一项是( )

A.解文军等人利用超声波将很大的金属钨球成功悬浮之前,已经有人提出了声波悬浮物体的理论。

B.声发射端的声波抵达声反射端后被反射回来,与继续向声反射端传播的声波重叠形成了不运动的驻波。

C.磁悬浮物体和声悬浮物体,目前两者悬浮起的物体重量尺寸有区别,但对动物的伤害程度没有区别。

D.目前科学家所做的声悬浮活动物的实验,其最大的意义或许是产生了惊人的广告效应。

解析:选D。A.误解原文,原文不是指体积很大,而是指密度很大;B.曲解原意,驻波不向前运动,不等于不运动,因为它要上下振动;C.无中生有,原文没有关于两者对动物的伤害程度的比较。

8.根据原文的信息下列推断正确的一项是( )

A.在声悬浮实验中,活的小动物是被悬浮在空中的,会飞的小动物被悬浮起来容易得多,而鱼等动物则难得多。

B.虽然说超声波段可悬浮的物体尺寸不超过1厘米,但是科学家不久一定能制造出可悬浮人的声悬浮器。

C.在声悬浮实验中,被悬浮的活的小动物所处的环境,与宇航员在太空中行走时所处的环境有某些相似之处。

D.声悬浮物体不需要磁场,也可以不需要容器,因此它将成为一种研究和制备新材料的最经济的方法。

解析:选C。A.文中无法推断出会飞的小动物悬浮起来容易,鱼等小动物被悬浮起来困难;B.有可能制造出可悬浮人的声悬浮器,不是“一定能”;D.“不需要磁场,也可以不需要容器”不能得出“最经济”的结论。

三、(12分,每小题3分)

阅读下面的文言文,完成9~12题。

李浩,字德远,绍兴十二年,擢进士第。时秦熺①挟宰相子以魁多士,同年皆见之,或拉浩行,毅然不往。

轮对,首陈《无逸》之戒,且言:“宿卫大将杨存中恩宠特异,待之过,非其福。”上悟,旋令就第。自秦桧用事,塞言路,及上总揽权纲,激厉忠谠,此习尚存,朝士多务慎默。至是命百官转对,浩与王十朋、冯方始相继言事,闻者兴起。

逾年,浙河水灾,诏郎官、馆职以上条时政阙失,浩谓上忧劳如此,今何可不言?即奏疏指论近臣,并及宰执惟奉行,台谏多迎合,百执事顾忌畏缩。反覆数千言,倾倒罄竭,见者悚栗。上不以为忤,执事者深忌之。

乞外,得台州。州有拣中禁军五百人,训练官贪残失众心,不逞者因谋作乱,忽露刃于庭,浩谓之曰:“汝等欲为乱乎?请先杀我。”众骇曰:“不敢。”乃徐推其为首者四人黥徙之,迄无事。除直秘阁。并海有宿寇,久不获,浩募其徒,自缚赎罪,即得其魁。

明年,除司农少卿。时朝廷和籴②米八万,董其事者贱籴湿恶,隐克官钱,户部不敢诘。浩白发其奸,下有司穷竟。会大理奏结他狱,上顾辅臣曰:“棘寺官得刚正如李浩者为之。”已而卿缺,又曰:“无以易浩。”遂除大理卿。

浩知静江府兼广西安抚,至郡,旧有灵渠通漕运及灌溉,岁久不治,命疏而通之,民赖其利。邕管所隶安平州,其酋恃险,谋聚兵为边患,浩遣单使谕以祸福,且许其引赦自新。即日叩头谢过,焚彻水栅,听太府约束。

浩天资质直,涵养浑厚,不以利害动其心。立朝慨然以时事为己任,忠愤激烈,言切时弊,以此见忌于众。平居未尝假人以辞色,不知者以为傲,或谮于上前,上谓:“斯人无他,在朕前亦如此,非为傲者。”小人惮之,诱以禄利,正色不回,谋害之者无所不至,独赖上察其衷,始终全之。为郡尤洁己,自海右归,不载南海一物。平生奉养如布衣时,风裁素高,人不敢干以私云。

(《宋史·列传第一百四十七》,有删改)

【注】 ①秦熺:宋朝奸相秦桧的儿子。②和籴:古时官府以议价交易为名向老百姓摊派粮食的方法。

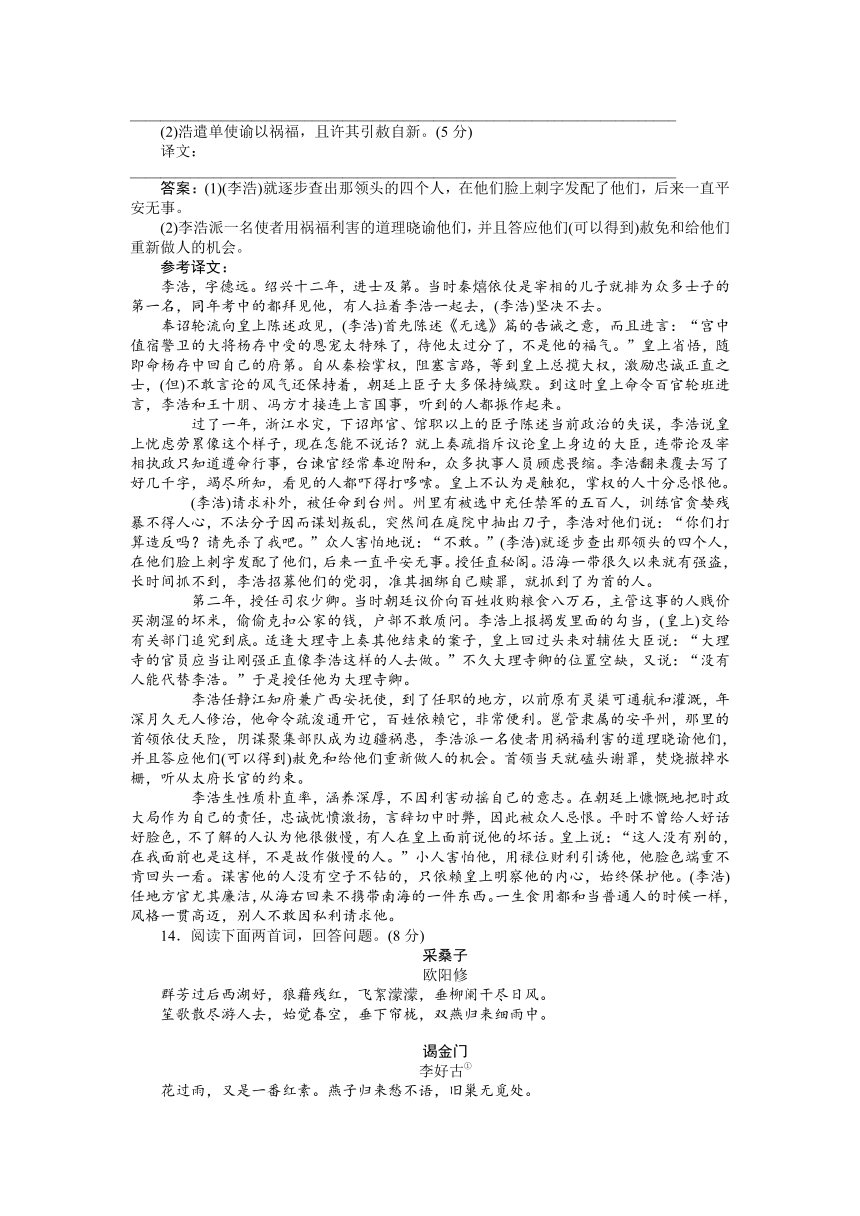

9.下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.上悟,旋令就第 旋:立刻,随即

B.诏郎官、馆职以上条时政阙失 条:陈述

C.董其事者贱籴湿恶 董:监管,督办

D.人不敢干以私云 干:为,做

解析:选D。干:求,请求。

10.下列各组句子中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.

B.

C.

D.

解析:选A。均为介词,在。B项,副词,于是/副词,竟然;C项,介词,用/连词,来;D项,代词,他/助词,用在主谓之间,取消句子的独立性。

11.下列各组句子中,分别表明李浩“刚直不阿”和“处事果敢”的一组是( )

A.

B.

C.

D.

解析:选B。A项,后句写李浩办事讲谋略。C项,后句写李浩为官廉洁。D项,后句写李浩生活像百姓一样朴素。

12.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.绍兴十二年,李浩和秦熺同时考中进士,秦熺凭借特殊身份为众多士子中排名第一,士子们出于种种考虑都去拜见这位宰相的公子。

B.奸臣秦桧当政,言路被阻塞。等到皇上总揽朝纲大权以后,激励那些忠诚正直之士,于是直言敢谏的习惯风尚随即形成。

C.李浩任司农少卿时,朝廷向老百姓收购议价粮,有人借机营私舞弊,李浩上报揭发。皇上非常信任他,后来让他担任大理寺卿。

D.李浩为人正直,廉洁奉公,心存国事,忠心耿耿,直言不讳。曾有人在皇上面前诋毁他,但皇上却不以为然。

解析:选B。当时依然保持着不敢进言的风气。

第Ⅱ卷(共114分)

四、(24分)

13.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)乃徐推其为首者四人黥徙之,迄无事。(5分)

译文:________________________________________________________________________

(2)浩遣单使谕以祸福,且许其引赦自新。(5分)

译文:________________________________________________________________________

答案:(1)(李浩)就逐步查出那领头的四个人,在他们脸上刺字发配了他们,后来一直平安无事。

(2)李浩派一名使者用祸福利害的道理晓谕他们,并且答应他们(可以得到)赦免和给他们重新做人的机会。

参考译文:

李浩,字德远。绍兴十二年,进士及第。当时秦熺依仗是宰相的儿子就排为众多士子的第一名,同年考中的都拜见他,有人拉着李浩一起去,(李浩)坚决不去。

奉诏轮流向皇上陈述政见,(李浩)首先陈述《无逸》篇的告诫之意,而且进言:“宫中值宿警卫的大将杨存中受的恩宠太特殊了,待他太过分了,不是他的福气。”皇上省悟,随即命杨存中回自己的府第。自从秦桧掌权,阻塞言路,等到皇上总揽大权,激励忠诚正直之士,(但)不敢言论的风气还保持着,朝廷上臣子大多保持缄默。到这时皇上命令百官轮班进言,李浩和王十朋、冯方才接连上言国事,听到的人都振作起来。

过了一年,浙江水灾,下诏郎官、馆职以上的臣子陈述当前政治的失误,李浩说皇上忧虑劳累像这个样子,现在怎能不说话?就上奏疏指斥议论皇上身边的大臣,连带论及宰相执政只知道遵命行事,台谏官经常奉迎附和,众多执事人员顾虑畏缩。李浩翻来覆去写了好几千字,竭尽所知,看见的人都吓得打哆嗦。皇上不认为是触犯,掌权的人十分忌恨他。

(李浩)请求补外,被任命到台州。州里有被选中充任禁军的五百人,训练官贪婪残暴不得人心,不法分子因而谋划叛乱,突然间在庭院中抽出刀子,李浩对他们说:“你们打算造反吗?请先杀了我吧。”众人害怕地说:“不敢。”(李浩)就逐步查出那领头的四个人,在他们脸上刺字发配了他们,后来一直平安无事。授任直秘阁。沿海一带很久以来就有强盗,长时间抓不到,李浩招募他们的党羽,准其捆绑自己赎罪,就抓到了为首的人。

第二年,授任司农少卿。当时朝廷议价向百姓收购粮食八万石,主管这事的人贱价买潮湿的坏米,偷偷克扣公家的钱,户部不敢质问。李浩上报揭发里面的勾当,(皇上)交给有关部门追究到底。适逢大理寺上奏其他结束的案子,皇上回过头来对辅佐大臣说:“大理寺的官员应当让刚强正直像李浩这样的人去做。”不久大理寺卿的位置空缺,又说:“没有人能代替李浩。”于是授任他为大理寺卿。

李浩任静江知府兼广西安抚使,到了任职的地方,以前原有灵渠可通航和灌溉,年深月久无人修治,他命令疏浚通开它,百姓依赖它,非常便利。邕管隶属的安平州,那里的首领依仗天险,阴谋聚集部队成为边疆祸患,李浩派一名使者用祸福利害的道理晓谕他们,并且答应他们(可以得到)赦免和给他们重新做人的机会。首领当天就磕头谢罪,焚烧撤掉水栅,听从太府长官的约束。

李浩生性质朴直率,涵养深厚,不因利害动摇自己的意志。在朝廷上慷慨地把时政大局作为自己的责任,忠诚忧愤激扬,言辞切中时弊,因此被众人忌恨。平时不曾给人好话好脸色,不了解的人认为他很傲慢,有人在皇上面前说他的坏话。皇上说:“这人没有别的,在我面前也是这样,不是故作傲慢的人。”小人害怕他,用禄位财利引诱他,他脸色端重不肯回头一看。谋害他的人没有空子不钻的,只依赖皇上明察他的内心,始终保护他。(李浩)任地方官尤其廉洁,从海右回来不携带南海的一件东西。一生食用都和当普通人的时候一样,风格一贯高迈,别人不敢因私利请求他。

14.阅读下面两首词,回答问题。(8分)

采桑子

欧阳修

群芳过后西湖好,狼藉残红,飞絮濛濛,垂柳阑干尽日风。

笙歌散尽游人去,始觉春空,垂下帘栊,双燕归来细雨中。

谒金门

李好古①

花过雨,又是一番红素。燕子归来愁不语,旧巢无觅处。

谁在玉关劳苦?谁在玉楼歌舞?若使胡尘吹得去,东风侯万户。

【注】 ①李好古,南宋末年人,自称“江南客”。著有《碎锦词》。

(1)这两首词都写到了春天和燕子,但它们表达的感情有所不同,请作简要说明。(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)两首词在描写春景时分别运用了什么艺术手法?各有什么妙处?请作简要赏析。(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(1)两首词虽然都写到了春天和燕子,但在思想感情上却有差异。《采桑子》中的燕子和残红、飞絮、细雨等构成春天景象,渲染了暮春时节冷清衰败的气氛,但从字里行间又委婉地显露出作者的旷达胸怀和恬淡心境,以及词人惜春伤春的闲愁。《谒金门》中的燕子虽然也是春景中的意象,但通过燕子无巢暗示春天到来,人无归处,表现了一种无家可归的漂泊之感,亦寓有家国破败之意,由此表达了词人国破家败的哀痛之恨。

(2)《采桑子》采用了借景抒情的手法。通过“狼藉残红”“飞絮濛濛”“双燕归来”“细雨”等景物描绘了一幅暮春的图景,营造了一种冷清孤寂的氛围,以动显静。以冷色写春景,将“始觉春空”的情感包含在景物之中。《谒金门》采用了拟人、对比、比喻和白描等手法,写北归的燕子找不到归巢而发愁,形象地表达了无家可归、国破家败的哀痛之情。

15.补写出下列名篇名句中空缺部分。(任选3个小题)(6分)

(1)倚杖柴门外,____________。

(王维《辋川闲居赠裴秀才迪》)

____________,双照泪痕干?(杜甫《月夜》)

(2)鸟宿池边树,____________。(贾岛《题李凝幽居》)

____________,留得枯荷听雨声。

(李商隐《宿骆氏亭寄怀崔雍、崔衮》)

(3)庭院深深深几许,________,________。

(欧阳修《蝶恋花》)

(4)________,风休住,________。

(李清照《渔家傲》)

答案:(1)临风听暮蝉 何时倚虚幌 (2)僧敲月下门 秋阴不散霜飞晚 (3)杨柳堆烟 帘幕无重数 (4)九万里风鹏正举 蓬舟吹取三山去

五、(12分)

16.(2011年高考辽宁卷)把下面这个长句改写成几个较短的句子,可以改变语序、增删词语,但不得改变原意。(3分)

他的著作用康德、叔本华的美学思想,就境界的主客体及其对待关系、境界的辩证结构及其内在的矛盾运动、境界美的分类与各自特点,对境界这一中国传统的美学范畴进行了详细的阐释。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:长句变短句,首先要划分句子成分,找出句子主干,再将修饰成分相应变成几个短句,并注意各句间的关系,做到句意顺畅、结构完整。

答案:他的著作对境界这一中国传统的美学范畴进行了详细的阐释,阐释的依据是康德、叔本华的美学思想,阐释的内容既有境界的主客体及其对待关系,也有境界的辩证结构及其内在的矛盾运动,还有境界美的分类与各自特点。

17.阅读下面的这则材料,用通俗平实的语言写出材料中所反映的“中国抽象艺术”处于困境中的原因。(每条原因不超过20字)(4分)

中国抽象艺术发展不过三十多年,已经从每年只偶尔卖出几幅到艺术家可作为职业养活自己,虽然发展迅速,但仍然处于困境之中。因为抽象艺术起源于西方,并且有完整的发展过程,而中国没有这样的过程,因此在西方艺术评论家眼中,中国的抽象艺术基本是一个“伪概念”;而在国人自己的眼里,对于这些国产的“舶来品”,感受可以用阿尔森·波里布尼在《抽象绘画》中的一句话来描述:“对于广大民众来说,它仍然像喜马拉雅山一样——太高、太远,无从探测,不可理解。”

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:本题考查压缩语段及语言表达准确、鲜明的能力。解题时注意认真阅读材料,合理切分材料之间的层次,找到原因所在的语句,然后用准确、鲜明的语言平实地表述出来。比如材料第1句话概括了中国抽象艺术的现状,下面用分号表明了两层原因。这样找到原因所在的语句之后,再将材料中运用修辞、表意含蓄的句子用平实的语言叙述即可。注意要分条陈述。

答案:(1)抽象艺术起源于西方,并且有完整的发展过程;

(2)抽象艺术本身的理解鉴赏具有难度。

18.仿照下面的例句,另选话题造句。(5分)

例:愿乘火车,喜欢那窗外舒卷的田园画面;愿乘轮船,喜欢那船头劈开的朵朵浪花;愿乘飞机,喜欢那舷窗外翻滚的无边云海……旅行之乐,在起点,在终点,更在那前往中的沿途浏览。

仿写:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:示例1:愿读小说,喜欢那情节跌宕的精彩;愿读散文,喜欢那感悟人生的真挚;愿读诗歌,喜欢那体察心灵的敏感……读书之乐,在体味,在感悟,更在那阅读中的种种共鸣。

示例2:愿踢足球,喜欢那绿茵场上奔跑的舒展;愿打篮球,喜欢那篮板前腾跃的畅快;愿打乒乓球,喜欢那案桌前灵动的身姿……运动之乐,在参与,在体验,更在那过程中的各种磨砺。(任选其一)

六、(18分)

本题为选做题,考生须从所给(一)(二)两题中任选一题作答,不能全选。

(一)阅读下面的文字,完成19~22题。

曲阜寻根

曲阜孔庙的大成殿和北京紫禁城的太和殿、泰安岱庙的天贶殿,被誉为东方三大殿。近年农历八月廿七日孔子诞辰,都要在这里奏中和韶乐,演八佾舞,向至圣先师顶礼膜拜。

站在清朝雍正皇帝手书的“大成殿”金字匾额下方挡驾的绿栏杆之外,远远地望着头戴十二旒冠冕,身着十二章王服,手捧镇圭,一如古代帝王威仪的孔子坐像,敬则敬矣,却没有多少亲切感。当一个人被历代权贵显儒拜至高不可攀的天云之际,我辈平民书生只有敬而远之的份儿。

记得多少年前,到处绘作“横眉冷对”的鲁迅肖像,连孩童也问他的爸爸:“鲁迅爷爷很厉害吧?”圣人、伟人能否带点人情味?鲁迅晚年对此有所警觉,有所疑惑。他孝其母而爱其子,写了《答客诮》诗,自我辩解道:“无情未必真豪杰。怜子如何不丈夫?”他写的《在现代中国的孔夫子》,一向被视为非孔之作,其实行文揭示权势者的利用和后儒的僵化,使民众对孔子惟有恭谨,却不亲密,又于孔子生前落魄,身后暴荣,体悟到人生荣辱如白云苍狗的悲凉感。这对后人如何看待伟人(包括孔子和鲁迅本人)和伟人之学,是富有启迪价值的。

吾非孔门圣裔,这番曲阜寻根是要寻文化之根。中国成为数千年文明古国而不堕,成为礼仪之邦而富有风流儒雅趣味,甚至士人阶层列为“四民之首”成为历代社会的共识,孔子是功不可没的。但圣人也是人,其学惟有与时俱进,从善如流,不断生发新机,后人寻根时,才会感到与之血肉相连。在大成殿盘龙翔凤、金碧辉煌的灵光中,我感到圣人离我弥远,感到寻根的失落。惟有回首殿前一株挺拔苍翠的桧树,辨读“先师手植桧”的刻石,才渐渐辨认出孔子的身影,似乎这位身材魁伟的慈祥老人也荷锄培土,和我们一道参加植树节。

孔子手植桧相传有二株,原树历经兵灾火劫,在废墟上重生,在祸难后仅存的树桩上复发新条。今存者已历二百六十年风雨,老干如铁,繁枝似盖,显示了在风火雷电中不可摧磨的生命力,其树冠已在日光中越过大成门的屋脊了。

孟子用“大成”、“金声而玉振”为孔子形象定型化。于今的孔庙,已树起“金声玉振坊”、“圣时门”、“大成门”、“大成殿”,组合成坚强的自南而北的孔庙中轴线。然而,定型的东西似乎难以同自然生长着的东西比高低,比生命力,先师手植桧终于日益一日地高出大成门屋脊,便是极妙的象征。因为这里存在一条深植于泥土,并不息地抽出枝叶而迎接日日其新的阳光的根。

由根深叶茂,我联想到水源。老根无水,其生命势必枯竭,是不能重生的。孔子的根、孔子的降生地在尼山,那里的水名曰:“智源”。其地有观川亭,相传是孔子观五川汇流之处。孔子在川上叹光阴易逝,一川秀水融汇着多少浩茫的人生感触。

孔庙之旁有孔子故宅,大概能唤起游人的亲切感吧,但它已改作奉祀孔子先人的家庙,而且每个先人都封了王爵,宅中有孔子当年饮水的古井,据称那井水是“既清且渫”的,如今已成暗浊的止水。井旁有乾隆皇帝“故宅井赞碑”。镌刻有这位盛世君王的“饮水拜师”铭文:“我取一勺,以饮以思,呜呼宣圣,实我之师。”不过,井之四周已筑起雕花石栏,四角碑亭,俨然“圣水”的模样。这也就失去了我去年秋在绍兴鲁迅故居看百草园中的水井,尚能联想到少年鲁迅听蟋蟀弹琴、看云雀高飞,挖掘何首乌、采摘覆盆子的自然趣味了。

19.文中多次写到大成殿,那么,全文共写了大成殿的哪些方面?大成殿在文中的象征意义是什么?(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:写了大成殿在全国的地位、题字、命名等内容。

大成殿象征着孔子被历代皇帝、朝廷和显儒们捧奉成神圣威武的形象。

20.作者站在大成殿前,“感到圣人离我弥远,感到寻根的失落”原因有哪些?(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:“圣人离我弥远”的原因是历代权贵显儒的捧奉定型,使孔子失去了亲切感和人情味,只剩下恭敬威严。“感到寻根的失落”的原因是孔子之学没有与时俱进,兼收并蓄,不断发展和创新,只是陈旧落后,失去生机和活力。

21.作者给文章命名为“曲阜寻根”,根据全文,分条陈述作者在曲阜寻到的根的具体内容。(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(1)孔子及其学说,是中国千年文明的文化之根。

(2)孔子作为普通人的亲切形象是孔子作为圣人偶像的根。

(3)孔子的降生地尼山及智源溪,是孔子的根。

22.文章在末尾写到“去年秋在绍兴鲁迅故居看百草园中的水井”,联系全文看,这样写有什么作用。(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(1)写“水井”是为后文联想少年鲁迅的自然趣味作铺垫。

(2)用鲁迅故居中的水井与孔子故宅中的古井作对比,对照出孔子故宅及其古井被神圣化后只有威严恭敬没有亲切自然之感的缺憾。

(3)与前文第三自然段对鲁迅的叙写相照应,使全文结构完整。

(4)委婉含蓄地显示了全文的主旨,间接地表达了当今如何看待伟人和伟人之学的思想感情。

(二)阅读下面的文字,完成19~22题。

让图书馆免费开放成为普遍常态

何勇海

浙江图书馆12月1日起免费开放,读者只需交纳押金就可借阅图书。浙江图书馆成为国内首家“零门槛”的省级公共图书馆。之前在浙江图书馆办普通借书证需交纳三项费用:20元借书证工本费、每年30元的借书年费与100元押金。从今年12月1日起,每年30元的借书年费实行全免。(12月2日《钱江晚报》)

这条消息对于浙江的读者,无疑是一个好消息。但在笔者看来,浙江图书馆实行免费开放,与其说是在做大好事,还不如说是在履行公共文化设施的应尽责任——将本来就应该由全民共享的公益性文化资源还之于民,凸现了公共文化设施“公益本位”的回归。

有论者早就指出,就性质而言,公共图书馆作为国家公益性单位,作为公共财政支撑的公共机构,本来就应向公众免费开放。而广大读者作为纳税人,已为包括图书馆日常运作的公共费用埋了单,不应再向他们收取借书年费。让公众低价甚至免费享受公益机构的公益性文化资源,是广大纳税人基本的文化权益。如果图书馆是由地方财政支持,起码要给地方全体公众服务;依靠全国财政支持,就要为全国人民服务。

图书馆作为“没有围墙的大学”,是一个地方的文化标志,担负着传播普及科学文化、推动文化建设和精神文明建设的神圣使命,承担着对公众进行终身教育的重要职责。免费、平等是图书馆业发展的国际趋势,从国际上来说,美国、日本等国的公共图书馆都是向公众免费开放的。我们国家也应该以免费的方式,使普通百姓能够获得平等阅读的机会,不断显示出文化事业惠及所有公众的趋向,以启迪民智、提高全民素质。

据报道,在浙图免费开放首日,首次办新借书证的读者3倍于以往。这表明,百姓心中对文化知识的需求是强烈的,一旦有获取文化知识的机会,他们便十分珍惜。所以,那种说“现在的人们盛行‘读图’、‘看碟’,早已没有了当年的读书饥渴”的认识,是不对的。

笔者认为,信息时代的国民图书阅读率之所以持续走低,有两个重要原因:一是书价昂贵,二是免费读书的公共场所严重匮乏——这两个原因使人们面临着各种现实的阅读“门槛”。而现在,是逐一推倒这些“门槛”的时候了。要推倒阅读“门槛”,不妨像浙江那样加大省财政投入,从图书馆免费开放开始,把读者引进来,把精神文化传播出去,真正让公共资源被所有人共享。笔者期待,浙江图书馆的免费开放能起到示范效应,以带动更多的各级图书馆被纳入公益轨道。“图书馆免费开放”更应该成为常态,而不应成为新闻。

19.结合文章信息,概括“公益本位”的含义。(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:公益机构的公益性文化资源低价甚至免费让公众享受。

20.文中“各种现实的阅读‘门槛’”指的是什么?(4分)

答:________________________________________________________________________

答案:①书价昂贵;②免费读书的公共场所严重匮乏。

21.作者认为“让图书馆免费开放成为普遍常态”的理由是什么?(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:①这只是在履行公共文化设施应尽的责任——将本来就应该由全民共享的公益性文化资源还之于民,凸现了公共文化设施“公益本位”的回归。②让公众低价甚至免费享受公益机构的公益性文化资源是广大纳税人基本的文化权益。③图书馆作为“没有围墙的大学”,是一个地方的文化标志,担负着传播普及科学文化、推动文化建设和精神文明建设的神圣使命。承担着对公众进行终身教育的重要职责。④免费、平等是图书馆业发展的国际趋势。

22.你是否同意作者的观点?请谈谈自己的看法。(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:此题属于开放性题目,学生可以根据文章和现实生活中的现象,自由谈论一下自己的观点。回答“是”或“不是”都可以,只要言之成理即可。

答案:略。

七、(60分)

23.阅读下面的文字,根据要求写一篇不少于800字的文章。

时值暑假,来自京沪一些医院的整形外科统计数字显示,青少年占到了就诊人数的60%至70%,就诊的青少年除了极少数因为无耳、兔唇等原因必须进行修补以外,绝大多数是为了“锦上添花”,甚至有的举着一些名模明星的照片前来就诊,照片上的形象就是其整形标准。社会心理学家指出,由于缺乏人生阅历和渴望被周围人承认的双重原因,青少年比成年人更容易被“面子”观念困扰。古语说“树怕没皮,人怕没脸”,俗语又说“死要面子活受罪”,这岂不是互相矛盾?你的看法呢?

全面理解材料,但可以从一个侧面、一个角度构思作文。自主确定立意,确定文体,确定标题;不要脱离材料内容或其含意范围作文,不要套作,不得抄袭。