安徽省省利辛一中2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 安徽省省利辛一中2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-11-15 10:23:27 | ||

图片预览

文档简介

利辛一中2020-2021学年高一上学期期中考试

历史

考生注意

1.本试卷分第1卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分。考试时间90分钟。

2.请将各题答案填写在答题卡上。

3.本试卷主要考试内客:《中外历史纲要》(上)第1~10课。

第Ⅰ卷(选择题共48分)

一、选择题(本大题共24小题,每小题2分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.据文献传说记载,“少皞氏以鸟名官,凤鸟氏为历正,玄鸟氏为司分,伯赵氏为司至,青鸟氏为司启,丹鸟氏为司闭……爽鸠氏为司寇,鹘鸠氏为司事。”该记载反映出少皞部落

A.国家形态基本形成 B.官员职责较为明确

C.官僚体制十分健全 D.官制等级界限分明

2.西周时期在政治分封下有一套支撑的经济制度,形成自上而下相互拱卫的经济体系。该经济体系的基础是

A.王位世袭制 B.宗法制

C.土地私有制 D.井田制

5.春秋时期的吴国,曾长期被华夏视为夷秋,但《左传》哀公十三年(公元前482年)载:“秋,七月,辛丑,盟。吴、晋争先。吴人曰:“于周室,我为长””。“周室”即姫姓人群,吴人自称属于“周室”,并在姬姓中“居长”。这反映出春秋时期

A.周王“天下共主”地位稳固 B.华夏认同观念增强

C.传统血缘宗法观念日益淡薄 D.诸侯争霸趋向缓和

4.中国先秦历史上的许多改革都因触犯旧势力利益而“人死政废”,但商鞅变法却没有因“人死”而“政废”。其主要原因是商鞅变法

A.得到了秦国人民支持 B.措施具体有效

C.顺应了历史发展趋势 D.得到国君支持

5.考古工作者在河南登封阳城发现了战国冶铸铁遗址,出土遗物有熔铁炉残块、鼓风管残块、铸模、铸范及铁器,还发现烘范窑、退火脱碳炉。这可以用来说明战国时期

A.铁的冶铸技术水平较高 B.铁制工具已被广泛应用

C.登封地区治铁技术领先 D.铁犁牛耕得到普遍推广

6.秦朝统一后,在全国推行郡县制,全国都在中央政府的直接领导下,彻底废除了分封制。皇亲国戚没有功劳不能继承爵位,人臣功勋的封地只有部分税赋权,没有治权,没有军权,更没有父死子替的继承权。据此可知,秦朝时

A.贵族的政治特权开始被打破 B.郡国并行统治模式已确立

C.统一的多民族国家正式形成 D官僚政治取代了贵族政治

7.唐代诗人章碣曾作诗:“竹帛烟销帝业虚,关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱,刘项原来不读书。”该诗评价的历史事件是

A.秦灭六国 B.楚书坑儒

C.楚汉战争 D.修筑长城

8.“愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之,彼人人喜得所愿;上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。”由此推知,西汉推行这一措施的主要作用是

A.强化了中央集权 B.突显了统治者恩德

C.使庶子获得封地 D.瓦解了旧土地制度

9.《汉书?鲍宣传》中记载:“天下乃皇天之天下也,陛下上为皇天子,下为黎庶父母,为天牧养元元”。这体现了

A.大一统的思想 B.君为臣纲思想

C.中央集权思想 D.君权神授思想

10.“自古书契多编以竹简,其用缣帛(即按书写需要裁好的丝织品)者,谓之为纸。缣贵而简重,并不便于人。”下列人物中解决书写材料之弊的是

A.张衡 B.蔡伦

C.张仲景 D.司马迁

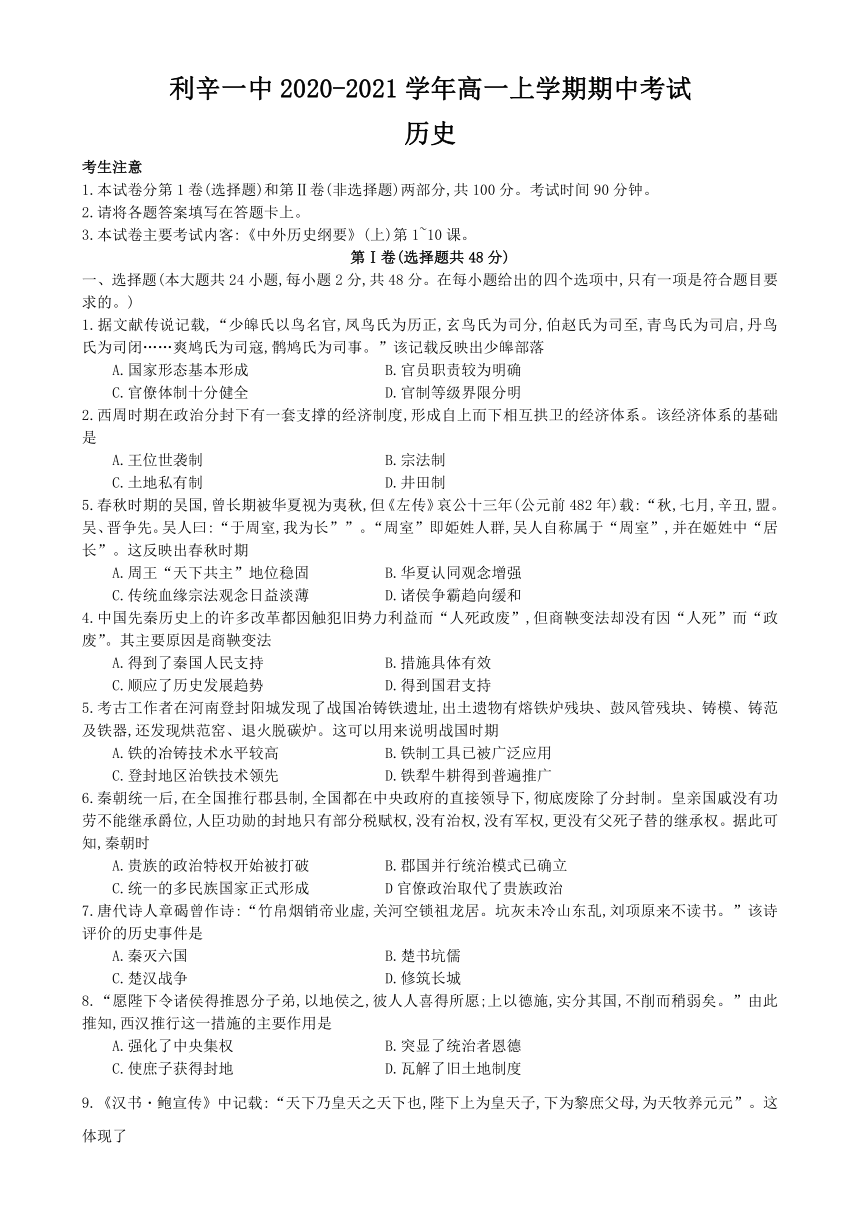

11.下面为中国古代某一历史时期少数民族的内迁路线与分布图。该时期是

A.西汉初期 B.西晋末年

C.隋朝末年 D.三国时期

12.北魏拓跋焘在位期间,“戎车四出,扫统万,平秦陇,剪辽海,荡河源,廓定四表”。拓跋焘的统治

A.推动了鲜卑民族封建化进程 B.为北魏统一北方奠定了基础

C.因穷兵黩武遭到人民的反对 D加强了北魏对江南地区管理

13.东晋南朝时期,北方面食在南方非常流行,甚至为朝廷规定的祭品。出现这种现象的重要原因是

A.面食的营养价值高 B.商品经济的发展

C.民族融合的影响 D.南方社会相对安定

14.隋朝时,政府在黄河沿岸修建了许多粮仓,著名的有兴洛仓(今河南郑州巩义河洛镇)、回洛仓(今河南洛阳小李村)、黎阳仓(今河南浚县大伾山北)、广通仓(今陕西华阴东北渭河入黄河口处)、河阳仓(今黄河北岸孟县南)、常平仓(今河南三门峡西)等,存储粮食皆在百万石以上,这些粮仓的设置意在

A.保障都城的粮食供应 B.发展大运河商品经济

right15240 C.加强南北方经济联系 D.救济黄河流域的灾民

15.下图是屹立于西藏拉萨大昭寺门前的一座石碑,是为了纪念中国古代的一次会盟,盟约里写道:“患难相恤,暴掠不作。”这次会盟是

A.葵丘会盟 B.康熙会盟

C.澶渊之盟 D.唐蕃会盟

16.唐朝的中书省长官中书令,门下省长官侍中,参议政事的中书舍人、门下侍郎都是宰相。尚书令,因李世民担任过此职,后不再任命此官,改以尚书仆射为长官任宰相职。唐朝这些规定

A.导致了中央机构重叠 B.降低了政府部门办事效率

C.加强了君主专制统治 D.加剧了皇帝与宰相的矛盾

17.孟子说:“有布缕之征,粟米之征,力役之征。”下列赋税制度体现孟子这一思想的是

A.什一税 B.租庸调制

C.两税法 D.初税亩

18.唐宋时期是中国科技发展史上的高峰。下列科技成就属于这一时期的是

A.《九章算术》 B.《齐民要术》

C.《千金方》 D.《禹贡地域图》

19.北京大学教授李志敏评价怀素擅长的书写字体时说:“奔逸中有清秀之神,狂放中有淳穆之气。”下列与其评价中的书写字体风格一致的作品是

20.关于宋代“二府三司制”,正如钱穆先生所言:“宋代制度之缺点,在散,在弱,不在专与暴。”这可用于说明宋代宰相制度

A.制约了皇帝专断独裁 B.削弱了宰相行政权力

C.降低了政事处理效率 D.保证了政治平稳运行

21.方田均税法是王安石变法的措施之一,即下令全国清丈土地,核实土地所有者,并将土地按土质的好坏分为五等,作为征收田赋的依据。据此可知,方田均税法

A.满足了农民的土地要求 B.增加了政府收入

C.为政府开辟了新的财源 D.维护了地主权益

22.南宋时,人们题诗讽刺好养鹁鸽的赵构:“鹁鸽飞腾绕帝都,暮收朝放费功夫。何如养个南来雁,沙漠能传二帝书。”下列事件与这首诗相关联的是

A.“辽宋和议” B.“宋夏和议”

C.“绍兴和议 D.“靖康之变”

23.辽国真正的宰辅机关是北、南枢密院。有了北枢密院,皇帝得以把一切政令贯彻到二府以至各部族;南枢密院其下还有平章政事、参知政事及各职能部门。虽然枢密院有两个,但军政大权最终还是集于皇帝一身。这表明辽国

A.北枢密院的权力高于南枢密院 B.皇权受到了很大限制

C.枢密院的设置体现了皇帝意志 D.照搬宋朝的政治体制

24.行省对所属路府州县能够实施有效的行政节制和统属,而这种节制和统属又大抵是代中央行使的,同时在行政的另一关键——命官权或人事权方面,元代地方官吏的选用主要由中书省和吏部负责。元朝的这些做法

A.加强了中央对地方的控制 B.造成地方割据势力的膨胀

C.推动了官僚政治最终形成 D.导致地方行省独立性丧失

第Ⅲ卷(非选择题共52分)

二、非选择题(本大题共4道题,第25题14分,第26题12分,第27题14分,第28题12分,共52分。)

25.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

韩非作为法家思想的集大成者,大力鼓吹专制主义中央集权。他将商鞅的“法”,申不害的“术”,慎到的“势”进行了理论综合,指出要建立专制主义中央集权政治,法、术、势缺一不可。即一个国家君主要拥有至高无上的权势,利用系统严密的成文律令,配合自身驾驭臣下的手段才能更好的保证中央集权。秦始皇建立秦朝以后建立的各种政治制度基本上符合韩非“事在四方,要在中央,圣人执要,四方来效”的集权主张。

摘编自张风岐《奉汉政治制度与农业发展研究》

材料二

《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统:法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

摘编自董仲舒《春秋繁露》

(1)根据材料一,概括韩非专制主义中央集权政治理论的主要内容,并结合所学知识说明秦始皇建立的符合韩非“‘事在四方,要在中央,圣人执要,四方来效’集权主张”的主要政治制度。(6分

(2)根据材料二,指出董仲舒的主要思想,并结合所学知识简析这些思想的影响。(8分)

26.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

东汉太守王景在庐江一带教犁耕之法,兴水利,推广蚕织,卫飒、任延等地方官着手发展农业和手工业。经过两百余年的发展,江南的落后状况有所改变。汉末,“中国失纲,寇贼横暴,淮、泗间非遗种之地”。中原大乱,民众深受战争的苦难而四散逃离,而此时“江东沃野万里……可以避害”。北人南渡和越汉、蛮汉融合,加之江南雨量充沛、气候温和,在东吴政权的有力组织下,通过适当减少农民徭役与赋税,禁止恶吏扰民等措,促使劳动力与土地的迅速结合,推动了江南地区的初步开发。

摘编自杨洪贵《试论孙吴时期江南经济的开发》

材料二

南朝时期,地方官员在江南经济发展中起着重要的作用。宋武帝时期,青州刺史申恬在防御边境的同时,努力劝课农桑,修筑水利工程,使齐地“二三年间,遂皆优实”。梁中大通二年,陈庆之除南北司二洲刺史,“开田六千顷,二年之后,仓廪充实”。“昌国(郡)初为蛮地,俗不知学。(阮)弥之教之稼啌,兴学校。家有诗书,市无斗器。”地方官还采取措施安置流民、安抚少数民族,化解彼此矛盾,“编户属籍”,“自是商旅流通,安居乐业”。雍州刺史张部,至阳,筑长国,修立堤堰,开田数千顷。南朝地方官以廉洁奉公的精神,把安民、富民、造福百姓作为自已的施政目标,在江南开发的大潮中,做出了突出的贡献。其事迹被史家写史立传、被百家修祠树碑颂念,为后代树立了“循吏”“良吏”的楷模。

摘编自杨钰使《南朝地方官吏对开发江南地区的贡献》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括孙吴时期江南地区经济发展的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明南朝地方官员开发江南的主要措施。(6分)

27.(14分)唐诗不仅是研究唐代文学和唐代文学史的材料,同时又是研究唐代历史的宝费材料,具有重要的史料价值,阅读材料,完成下列要求。

唐诗节选

《从军行》

李白

百战沙场碎铁衣,

城南已合数重围。

突营射杀呼延将,

独领残兵千骑归。

《香山寺二绝》

白居易

空山寂静老夫闲,伴鸟随云往复还。

家酝满瓶书满架,半移生计入香山。

爱风岩上攀松盖,恋月潭边坐石棱。

且共云泉结缘境,他生当作此山僧。

《忆昔》

杜甫

忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。

九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。

齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。

《正月十五夜》

苏味道

火树银花合,星桥铁锁开。

暗尘随马去,明月逐人来。

游伎皆秾李,行歌尽落梅。

金吾不禁夜,玉漏莫相催。

提取材料中的唐诗信息(任选三首),说明上述唐诗对研究唐代历史有哪些史料价值。

28.(12分)阅读材料,完成下列要求材料

中央与地方关系的研究,历来是王朝政治史研究的重心所在。从中央决策出发,观察地方军政的落实方式及效果,这是通常的研究角度。事实上,一些临时措施被采纳,逐渐吸收为范例,固定为制度,往往出自地方性事件的“倒逼”。地方政治与军事施为的实际状态,既是中政策贯彻程度的体现,也在某种程度上制约着、影响着中央的决策。

摘编自邓小南《过程·空间一宋代政治史再探研》

根据材料,围绕“中央与地方关系”拟定一个具体的论题,并结合所学中国古代史的相关知识进行简要阐述。(要求:明确写出所拟命题,阐述须有史实依据。)

高一期中测试历史

参考答案

1.B 2.D 3.B 4.C 5.A 6.D 7.B 8.A 9.D 10.B 11.B 12.B 13.C 14.A 15.D

16.C 17.B 18.C 19.D 20.B 21.B 22.D 23.C 24.A

25.(1)主要内容:法、术、势相结合:君权至上;地方绝对服从中央。(3分)

政治制度:皇帝制度;三公九卿制:郡县制。(3分)

(2)主要思想:“大一统”思想:“罢黜百家,独尊儒术”。(2分)

影响:有利于维护国家的统一和社会的稳定:有利于增强中华民族的凝聚力和国家认同;使儒学确立了独尊地位,成为我国封建社会的主流意识形态;不利于我国传统思想文化的多元化发展。(6分,答出三点即可)

26.(1)原因:两汉时期先进农耕技术的传入莫定了基础;北人南迁提供了大量的劳动力;孙吴政权的得力措施;南方社会秩序的相对稳定:南方自然条件优越。(6分,答出三点即可)

(2)措施:广辟农田,劝课农桑;设立学校,教化民众;安置流民,安抚少数民族;兴修水利,提高防灾救荒能力。(6分,答出三点即可)

27.

角度

信息提取

史料价值

材料来源

材料选自唐诗。

唐诗是唐代文化的重要组成部分,它反映出唐代的社会风貌,因此可以作为研究唐代的史料。

材料内容

李白的《从军行》刻画出一位身经百战、无比勇敢的将军形象。

可用于研究唐朝前期卫国戍边、建功立业、拜爵封侯的社会意识和社会范围。

唐诗作为社会意识形态,反映着社会存在。不同时期的唐诗可以从不同侧面反映唐朝不同时期的政治、经济、思想等社会状况。

白居易的《香山寺二绝》反映出作者潜心佛教。

可用于研究唐朝时期佛教的广泛传播及其影响。

杜甫的《忆昔》描述了开元盛世的社会状况。

可用于研究唐朝开元盛世的社会经济等情况。

苏味道的《正月十五夜》描绘了长安每年正月十五的夜生活,写出了豪门贵族车马喧嚣、市民们轻歌笑语,通宵达旦生活在欢娱之中的情景

可用于研究唐都长安的城市经济和人们的社会生活等状况。

28.示例一

论题:中国古代中央权力不断加强,地方权力不断被削弱。(2分)

阐述:秦朝时期,在全国推行郡县制,郡县长官均由皇帝直接任免,加强了中央对地方的控制;汉武帝时期,实行“推恩令”,削弱了土国势力:宋朝时期,派文官任知州,并设通判加以牵制,削弱了地方权力:元代时期,为了有效管理辽阔疆域,实行行省制度,加强了中央集权。(8分)

由此可见,中国古代中央与地方关系演变的总体趋势是中央权力不断加强,地方权力不断被削弱。(2分)

示例二

论题:地方割据势力“倒逼”中央集权的强化。(2分)

阐述:春秋战国时期诸侯割据混战,为了消除地方割据,秦统一后在全国推行郡县制,加强了中央对地方的控制;汉初实行郡国并行制,导致王国势力膨胀,威胁中央集权,汉武帝实行“推恩令”,削弱了王国势力:唐朝后期,藩镇割据现象严重,并导致五代十国局面形成,宋朝派文官任知州,并设通判加以牵制,削弱了地方实力。(8分)

由此可见,地方割据势力壮大严重威胁到中央集权,统治者为维护其统治采取相应措施,从而加强了中央集权。(2分)

(“示例”仅作阅卷参考,不作为唯一标准答案)

历史

考生注意

1.本试卷分第1卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分。考试时间90分钟。

2.请将各题答案填写在答题卡上。

3.本试卷主要考试内客:《中外历史纲要》(上)第1~10课。

第Ⅰ卷(选择题共48分)

一、选择题(本大题共24小题,每小题2分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.据文献传说记载,“少皞氏以鸟名官,凤鸟氏为历正,玄鸟氏为司分,伯赵氏为司至,青鸟氏为司启,丹鸟氏为司闭……爽鸠氏为司寇,鹘鸠氏为司事。”该记载反映出少皞部落

A.国家形态基本形成 B.官员职责较为明确

C.官僚体制十分健全 D.官制等级界限分明

2.西周时期在政治分封下有一套支撑的经济制度,形成自上而下相互拱卫的经济体系。该经济体系的基础是

A.王位世袭制 B.宗法制

C.土地私有制 D.井田制

5.春秋时期的吴国,曾长期被华夏视为夷秋,但《左传》哀公十三年(公元前482年)载:“秋,七月,辛丑,盟。吴、晋争先。吴人曰:“于周室,我为长””。“周室”即姫姓人群,吴人自称属于“周室”,并在姬姓中“居长”。这反映出春秋时期

A.周王“天下共主”地位稳固 B.华夏认同观念增强

C.传统血缘宗法观念日益淡薄 D.诸侯争霸趋向缓和

4.中国先秦历史上的许多改革都因触犯旧势力利益而“人死政废”,但商鞅变法却没有因“人死”而“政废”。其主要原因是商鞅变法

A.得到了秦国人民支持 B.措施具体有效

C.顺应了历史发展趋势 D.得到国君支持

5.考古工作者在河南登封阳城发现了战国冶铸铁遗址,出土遗物有熔铁炉残块、鼓风管残块、铸模、铸范及铁器,还发现烘范窑、退火脱碳炉。这可以用来说明战国时期

A.铁的冶铸技术水平较高 B.铁制工具已被广泛应用

C.登封地区治铁技术领先 D.铁犁牛耕得到普遍推广

6.秦朝统一后,在全国推行郡县制,全国都在中央政府的直接领导下,彻底废除了分封制。皇亲国戚没有功劳不能继承爵位,人臣功勋的封地只有部分税赋权,没有治权,没有军权,更没有父死子替的继承权。据此可知,秦朝时

A.贵族的政治特权开始被打破 B.郡国并行统治模式已确立

C.统一的多民族国家正式形成 D官僚政治取代了贵族政治

7.唐代诗人章碣曾作诗:“竹帛烟销帝业虚,关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱,刘项原来不读书。”该诗评价的历史事件是

A.秦灭六国 B.楚书坑儒

C.楚汉战争 D.修筑长城

8.“愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之,彼人人喜得所愿;上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。”由此推知,西汉推行这一措施的主要作用是

A.强化了中央集权 B.突显了统治者恩德

C.使庶子获得封地 D.瓦解了旧土地制度

9.《汉书?鲍宣传》中记载:“天下乃皇天之天下也,陛下上为皇天子,下为黎庶父母,为天牧养元元”。这体现了

A.大一统的思想 B.君为臣纲思想

C.中央集权思想 D.君权神授思想

10.“自古书契多编以竹简,其用缣帛(即按书写需要裁好的丝织品)者,谓之为纸。缣贵而简重,并不便于人。”下列人物中解决书写材料之弊的是

A.张衡 B.蔡伦

C.张仲景 D.司马迁

11.下面为中国古代某一历史时期少数民族的内迁路线与分布图。该时期是

A.西汉初期 B.西晋末年

C.隋朝末年 D.三国时期

12.北魏拓跋焘在位期间,“戎车四出,扫统万,平秦陇,剪辽海,荡河源,廓定四表”。拓跋焘的统治

A.推动了鲜卑民族封建化进程 B.为北魏统一北方奠定了基础

C.因穷兵黩武遭到人民的反对 D加强了北魏对江南地区管理

13.东晋南朝时期,北方面食在南方非常流行,甚至为朝廷规定的祭品。出现这种现象的重要原因是

A.面食的营养价值高 B.商品经济的发展

C.民族融合的影响 D.南方社会相对安定

14.隋朝时,政府在黄河沿岸修建了许多粮仓,著名的有兴洛仓(今河南郑州巩义河洛镇)、回洛仓(今河南洛阳小李村)、黎阳仓(今河南浚县大伾山北)、广通仓(今陕西华阴东北渭河入黄河口处)、河阳仓(今黄河北岸孟县南)、常平仓(今河南三门峡西)等,存储粮食皆在百万石以上,这些粮仓的设置意在

A.保障都城的粮食供应 B.发展大运河商品经济

right15240 C.加强南北方经济联系 D.救济黄河流域的灾民

15.下图是屹立于西藏拉萨大昭寺门前的一座石碑,是为了纪念中国古代的一次会盟,盟约里写道:“患难相恤,暴掠不作。”这次会盟是

A.葵丘会盟 B.康熙会盟

C.澶渊之盟 D.唐蕃会盟

16.唐朝的中书省长官中书令,门下省长官侍中,参议政事的中书舍人、门下侍郎都是宰相。尚书令,因李世民担任过此职,后不再任命此官,改以尚书仆射为长官任宰相职。唐朝这些规定

A.导致了中央机构重叠 B.降低了政府部门办事效率

C.加强了君主专制统治 D.加剧了皇帝与宰相的矛盾

17.孟子说:“有布缕之征,粟米之征,力役之征。”下列赋税制度体现孟子这一思想的是

A.什一税 B.租庸调制

C.两税法 D.初税亩

18.唐宋时期是中国科技发展史上的高峰。下列科技成就属于这一时期的是

A.《九章算术》 B.《齐民要术》

C.《千金方》 D.《禹贡地域图》

19.北京大学教授李志敏评价怀素擅长的书写字体时说:“奔逸中有清秀之神,狂放中有淳穆之气。”下列与其评价中的书写字体风格一致的作品是

20.关于宋代“二府三司制”,正如钱穆先生所言:“宋代制度之缺点,在散,在弱,不在专与暴。”这可用于说明宋代宰相制度

A.制约了皇帝专断独裁 B.削弱了宰相行政权力

C.降低了政事处理效率 D.保证了政治平稳运行

21.方田均税法是王安石变法的措施之一,即下令全国清丈土地,核实土地所有者,并将土地按土质的好坏分为五等,作为征收田赋的依据。据此可知,方田均税法

A.满足了农民的土地要求 B.增加了政府收入

C.为政府开辟了新的财源 D.维护了地主权益

22.南宋时,人们题诗讽刺好养鹁鸽的赵构:“鹁鸽飞腾绕帝都,暮收朝放费功夫。何如养个南来雁,沙漠能传二帝书。”下列事件与这首诗相关联的是

A.“辽宋和议” B.“宋夏和议”

C.“绍兴和议 D.“靖康之变”

23.辽国真正的宰辅机关是北、南枢密院。有了北枢密院,皇帝得以把一切政令贯彻到二府以至各部族;南枢密院其下还有平章政事、参知政事及各职能部门。虽然枢密院有两个,但军政大权最终还是集于皇帝一身。这表明辽国

A.北枢密院的权力高于南枢密院 B.皇权受到了很大限制

C.枢密院的设置体现了皇帝意志 D.照搬宋朝的政治体制

24.行省对所属路府州县能够实施有效的行政节制和统属,而这种节制和统属又大抵是代中央行使的,同时在行政的另一关键——命官权或人事权方面,元代地方官吏的选用主要由中书省和吏部负责。元朝的这些做法

A.加强了中央对地方的控制 B.造成地方割据势力的膨胀

C.推动了官僚政治最终形成 D.导致地方行省独立性丧失

第Ⅲ卷(非选择题共52分)

二、非选择题(本大题共4道题,第25题14分,第26题12分,第27题14分,第28题12分,共52分。)

25.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

韩非作为法家思想的集大成者,大力鼓吹专制主义中央集权。他将商鞅的“法”,申不害的“术”,慎到的“势”进行了理论综合,指出要建立专制主义中央集权政治,法、术、势缺一不可。即一个国家君主要拥有至高无上的权势,利用系统严密的成文律令,配合自身驾驭臣下的手段才能更好的保证中央集权。秦始皇建立秦朝以后建立的各种政治制度基本上符合韩非“事在四方,要在中央,圣人执要,四方来效”的集权主张。

摘编自张风岐《奉汉政治制度与农业发展研究》

材料二

《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统:法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

摘编自董仲舒《春秋繁露》

(1)根据材料一,概括韩非专制主义中央集权政治理论的主要内容,并结合所学知识说明秦始皇建立的符合韩非“‘事在四方,要在中央,圣人执要,四方来效’集权主张”的主要政治制度。(6分

(2)根据材料二,指出董仲舒的主要思想,并结合所学知识简析这些思想的影响。(8分)

26.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

东汉太守王景在庐江一带教犁耕之法,兴水利,推广蚕织,卫飒、任延等地方官着手发展农业和手工业。经过两百余年的发展,江南的落后状况有所改变。汉末,“中国失纲,寇贼横暴,淮、泗间非遗种之地”。中原大乱,民众深受战争的苦难而四散逃离,而此时“江东沃野万里……可以避害”。北人南渡和越汉、蛮汉融合,加之江南雨量充沛、气候温和,在东吴政权的有力组织下,通过适当减少农民徭役与赋税,禁止恶吏扰民等措,促使劳动力与土地的迅速结合,推动了江南地区的初步开发。

摘编自杨洪贵《试论孙吴时期江南经济的开发》

材料二

南朝时期,地方官员在江南经济发展中起着重要的作用。宋武帝时期,青州刺史申恬在防御边境的同时,努力劝课农桑,修筑水利工程,使齐地“二三年间,遂皆优实”。梁中大通二年,陈庆之除南北司二洲刺史,“开田六千顷,二年之后,仓廪充实”。“昌国(郡)初为蛮地,俗不知学。(阮)弥之教之稼啌,兴学校。家有诗书,市无斗器。”地方官还采取措施安置流民、安抚少数民族,化解彼此矛盾,“编户属籍”,“自是商旅流通,安居乐业”。雍州刺史张部,至阳,筑长国,修立堤堰,开田数千顷。南朝地方官以廉洁奉公的精神,把安民、富民、造福百姓作为自已的施政目标,在江南开发的大潮中,做出了突出的贡献。其事迹被史家写史立传、被百家修祠树碑颂念,为后代树立了“循吏”“良吏”的楷模。

摘编自杨钰使《南朝地方官吏对开发江南地区的贡献》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括孙吴时期江南地区经济发展的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明南朝地方官员开发江南的主要措施。(6分)

27.(14分)唐诗不仅是研究唐代文学和唐代文学史的材料,同时又是研究唐代历史的宝费材料,具有重要的史料价值,阅读材料,完成下列要求。

唐诗节选

《从军行》

李白

百战沙场碎铁衣,

城南已合数重围。

突营射杀呼延将,

独领残兵千骑归。

《香山寺二绝》

白居易

空山寂静老夫闲,伴鸟随云往复还。

家酝满瓶书满架,半移生计入香山。

爱风岩上攀松盖,恋月潭边坐石棱。

且共云泉结缘境,他生当作此山僧。

《忆昔》

杜甫

忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。

九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。

齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。

《正月十五夜》

苏味道

火树银花合,星桥铁锁开。

暗尘随马去,明月逐人来。

游伎皆秾李,行歌尽落梅。

金吾不禁夜,玉漏莫相催。

提取材料中的唐诗信息(任选三首),说明上述唐诗对研究唐代历史有哪些史料价值。

28.(12分)阅读材料,完成下列要求材料

中央与地方关系的研究,历来是王朝政治史研究的重心所在。从中央决策出发,观察地方军政的落实方式及效果,这是通常的研究角度。事实上,一些临时措施被采纳,逐渐吸收为范例,固定为制度,往往出自地方性事件的“倒逼”。地方政治与军事施为的实际状态,既是中政策贯彻程度的体现,也在某种程度上制约着、影响着中央的决策。

摘编自邓小南《过程·空间一宋代政治史再探研》

根据材料,围绕“中央与地方关系”拟定一个具体的论题,并结合所学中国古代史的相关知识进行简要阐述。(要求:明确写出所拟命题,阐述须有史实依据。)

高一期中测试历史

参考答案

1.B 2.D 3.B 4.C 5.A 6.D 7.B 8.A 9.D 10.B 11.B 12.B 13.C 14.A 15.D

16.C 17.B 18.C 19.D 20.B 21.B 22.D 23.C 24.A

25.(1)主要内容:法、术、势相结合:君权至上;地方绝对服从中央。(3分)

政治制度:皇帝制度;三公九卿制:郡县制。(3分)

(2)主要思想:“大一统”思想:“罢黜百家,独尊儒术”。(2分)

影响:有利于维护国家的统一和社会的稳定:有利于增强中华民族的凝聚力和国家认同;使儒学确立了独尊地位,成为我国封建社会的主流意识形态;不利于我国传统思想文化的多元化发展。(6分,答出三点即可)

26.(1)原因:两汉时期先进农耕技术的传入莫定了基础;北人南迁提供了大量的劳动力;孙吴政权的得力措施;南方社会秩序的相对稳定:南方自然条件优越。(6分,答出三点即可)

(2)措施:广辟农田,劝课农桑;设立学校,教化民众;安置流民,安抚少数民族;兴修水利,提高防灾救荒能力。(6分,答出三点即可)

27.

角度

信息提取

史料价值

材料来源

材料选自唐诗。

唐诗是唐代文化的重要组成部分,它反映出唐代的社会风貌,因此可以作为研究唐代的史料。

材料内容

李白的《从军行》刻画出一位身经百战、无比勇敢的将军形象。

可用于研究唐朝前期卫国戍边、建功立业、拜爵封侯的社会意识和社会范围。

唐诗作为社会意识形态,反映着社会存在。不同时期的唐诗可以从不同侧面反映唐朝不同时期的政治、经济、思想等社会状况。

白居易的《香山寺二绝》反映出作者潜心佛教。

可用于研究唐朝时期佛教的广泛传播及其影响。

杜甫的《忆昔》描述了开元盛世的社会状况。

可用于研究唐朝开元盛世的社会经济等情况。

苏味道的《正月十五夜》描绘了长安每年正月十五的夜生活,写出了豪门贵族车马喧嚣、市民们轻歌笑语,通宵达旦生活在欢娱之中的情景

可用于研究唐都长安的城市经济和人们的社会生活等状况。

28.示例一

论题:中国古代中央权力不断加强,地方权力不断被削弱。(2分)

阐述:秦朝时期,在全国推行郡县制,郡县长官均由皇帝直接任免,加强了中央对地方的控制;汉武帝时期,实行“推恩令”,削弱了土国势力:宋朝时期,派文官任知州,并设通判加以牵制,削弱了地方权力:元代时期,为了有效管理辽阔疆域,实行行省制度,加强了中央集权。(8分)

由此可见,中国古代中央与地方关系演变的总体趋势是中央权力不断加强,地方权力不断被削弱。(2分)

示例二

论题:地方割据势力“倒逼”中央集权的强化。(2分)

阐述:春秋战国时期诸侯割据混战,为了消除地方割据,秦统一后在全国推行郡县制,加强了中央对地方的控制;汉初实行郡国并行制,导致王国势力膨胀,威胁中央集权,汉武帝实行“推恩令”,削弱了王国势力:唐朝后期,藩镇割据现象严重,并导致五代十国局面形成,宋朝派文官任知州,并设通判加以牵制,削弱了地方实力。(8分)

由此可见,地方割据势力壮大严重威胁到中央集权,统治者为维护其统治采取相应措施,从而加强了中央集权。(2分)

(“示例”仅作阅卷参考,不作为唯一标准答案)

同课章节目录