22.穿井得一人和杞人忧天 课件(幻灯片36张)

文档属性

| 名称 | 22.穿井得一人和杞人忧天 课件(幻灯片36张) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-11-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

导 语

上节课我们学习了《蚊子和狮子》,讲了怎样对待骄傲自负的问题。这节课,我们再来学习《穿井得一人》这篇课文。

《吕氏春秋》

《吕氏春秋》是在秦国丞相吕不韦主持下, 集合门客们编撰的一部黄老道家名著。成书于秦始皇统一中国前夕。此书以儒家学说为主干,以道家理论为基础,以名、法、墨、农、兵、阴阳家思想学说为素材,熔诸子百家学说为一炉,闪烁着博大精深的智慧之光。吕不韦想以此作为大一统后的意识形态。但后来执政的秦始皇却选择了法家思想,使包括道家在内的诸子百家全部受挫。《吕氏春秋》集先秦道家之大成,是秦道家的代表作, 全书共分二十六卷,一百六十篇,二十余万字 。

《吕氏春秋》分为十二纪、八览、六论,注重博采众家学说,以道家思想为主体兼采阴阳、儒墨、名法、兵农诸家学说而贯通完成的一部著作。但主要的宗旨属于道家 。所以《汉书·艺文志》等将其列入杂家。高诱说《吕氏春秋》"此书所尚,以道德为标的,以无为为纲纪" ,这说明最早的注释者早已点明《吕氏春秋》以道家为主导思想之特征。

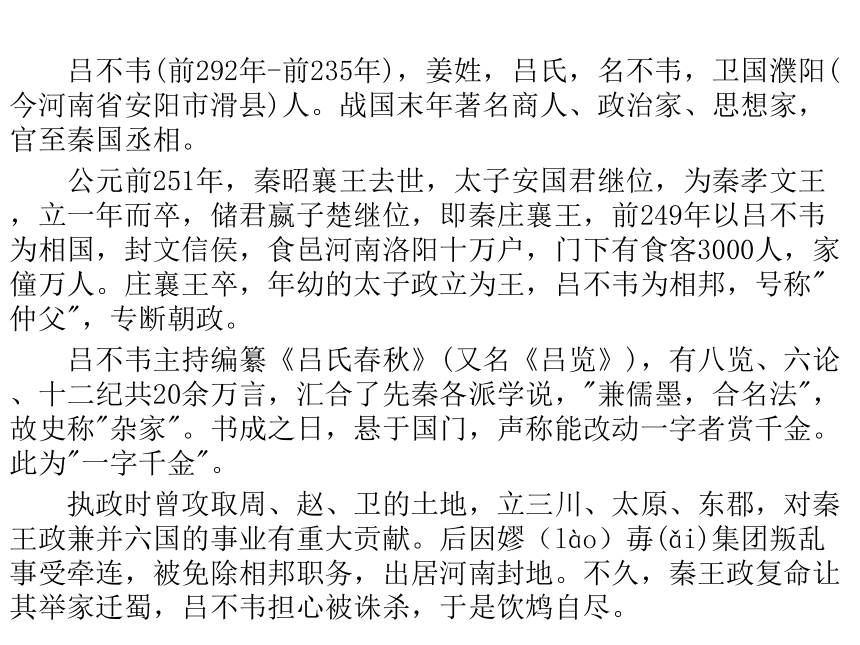

吕不韦(前292年-前235年),姜姓,吕氏,名不韦,卫国濮阳(今河南省安阳市滑县)人。战国末年著名商人、政治家、思想家,官至秦国丞相。

公元前251年,秦昭襄王去世,太子安国君继位,为秦孝文王,立一年而卒,储君嬴子楚继位,即秦庄襄王,前249年以吕不韦为相国,封文信侯,食邑河南洛阳十万户,门下有食客3000人,家僮万人。庄襄王卒,年幼的太子政立为王,吕不韦为相邦,号称"仲父",专断朝政。

吕不韦主持编纂《吕氏春秋》(又名《吕览》),有八览、六论、十二纪共20余万言,汇合了先秦各派学说,"兼儒墨,合名法",故史称"杂家"。书成之日,悬于国门,声称能改动一字者赏千金。此为"一字千金"。

执政时曾攻取周、赵、卫的土地,立三川、太原、东郡,对秦王政兼并六国的事业有重大贡献。后因嫪(lào)毐(ǎi)集团叛乱事受牵连,被免除相邦职务,出居河南封地。不久,秦王政复命让其举家迁蜀,吕不韦担心被诛杀,于是饮鸩自尽。

等到

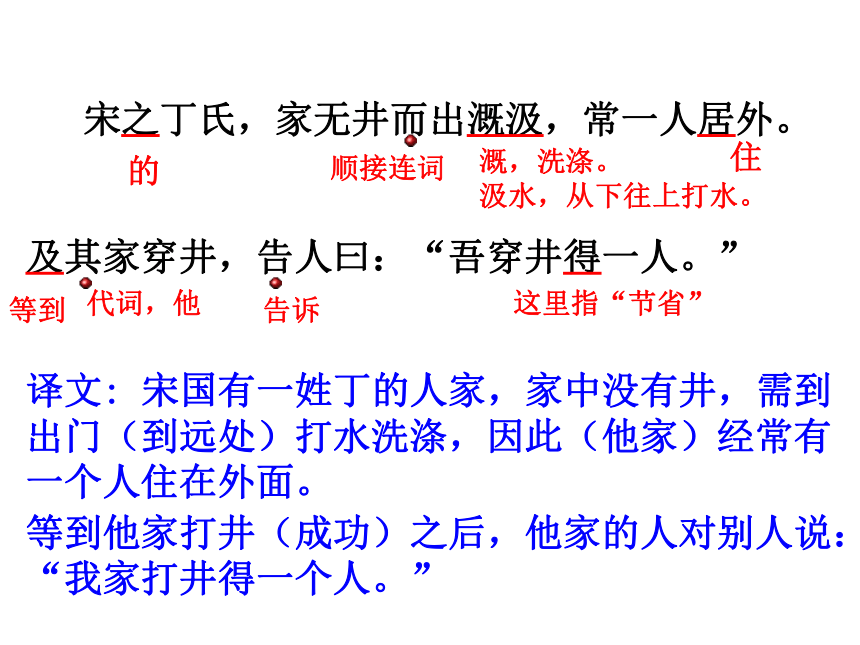

译文: 宋国有一姓丁的人家,家中没有井,需到出门(到远处)打水洗涤,因此(他家)经常有一个人住在外面。

宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。

及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”

的

顺接连词

溉,洗涤。

汲水,从下往上打水。

代词,他

告诉

这里指“节省”

住

等到他家打井(成功)之后,他家的人对别人说:“我家打井得一个人。”

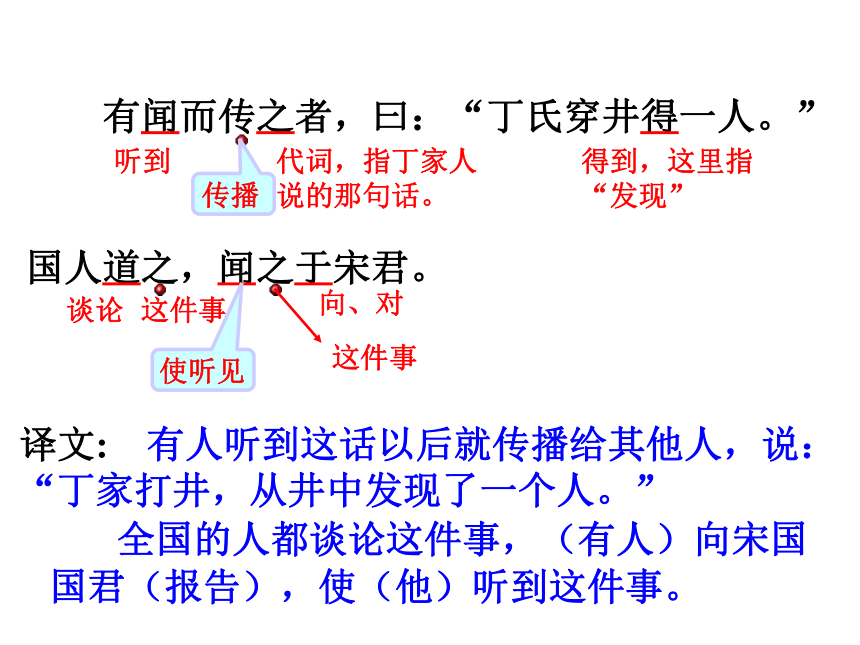

有闻而传之者,曰:“丁氏穿井得一人。”

国人道之,闻之于宋君。

听到

译文: 有人听到这话以后就传播给其他人,说: “丁家打井,从井中发现了一个人。”

谈论

使听见

向、对

代词,指丁家人说的那句话。

传播

得到,这里指“发现”

这件事

这件事

全国的人都谈论这件事,(有人)向宋国

国君(报告),使(他)听到这件事。

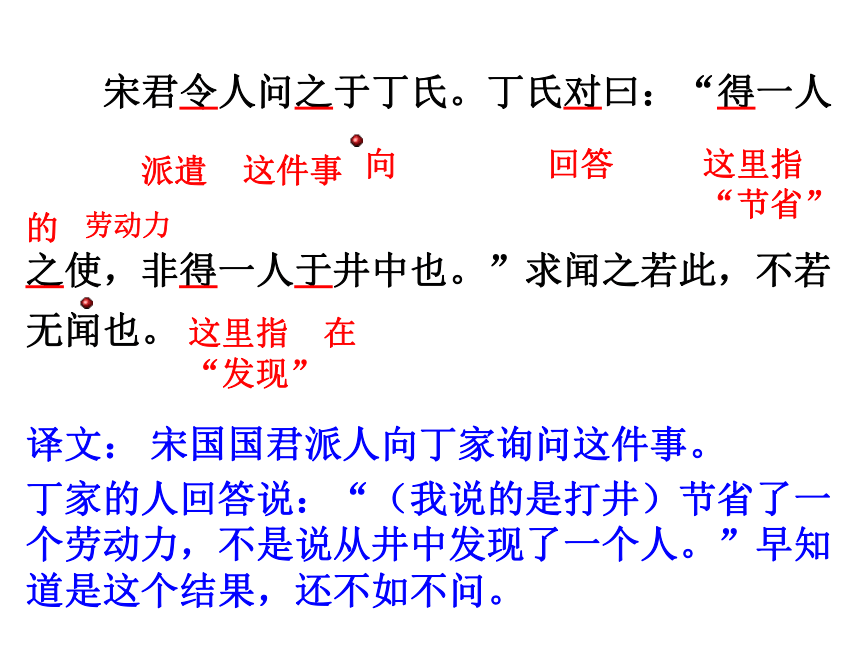

宋君令人问之于丁氏。丁氏对曰:“得一人

之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若

无闻也。

译文: 宋国国君派人向丁家询问这件事。

向

这件事

回答

的

劳动力

在

派遣

这里指“节省”

这里指“发现”

丁家的人回答说:“(我说的是打井)节省了一个劳动力,不是说从井中发现了一个人。”早知道是这个结果,还不如不问。?

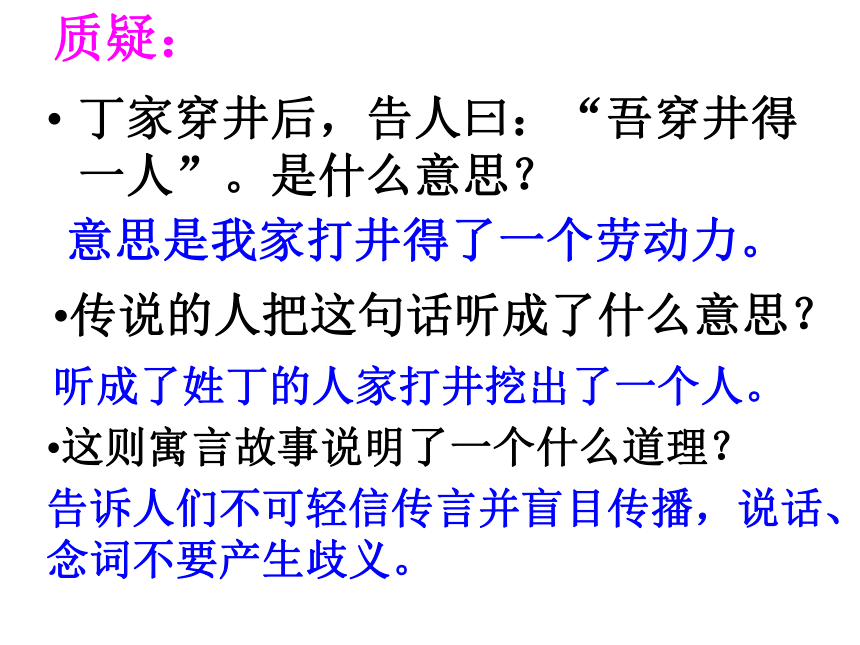

质疑:

丁家穿井后,告人曰:“吾穿井得一人”。是什么意思?

意思是我家打井得了一个劳动力。

传说的人把这句话听成了什么意思??

听成了姓丁的人家打井挖出了一个人。

这则寓言故事说明了一个什么道理?

告诉人们不可轻信传言并盲目传播,说话、念词不要产生歧义。

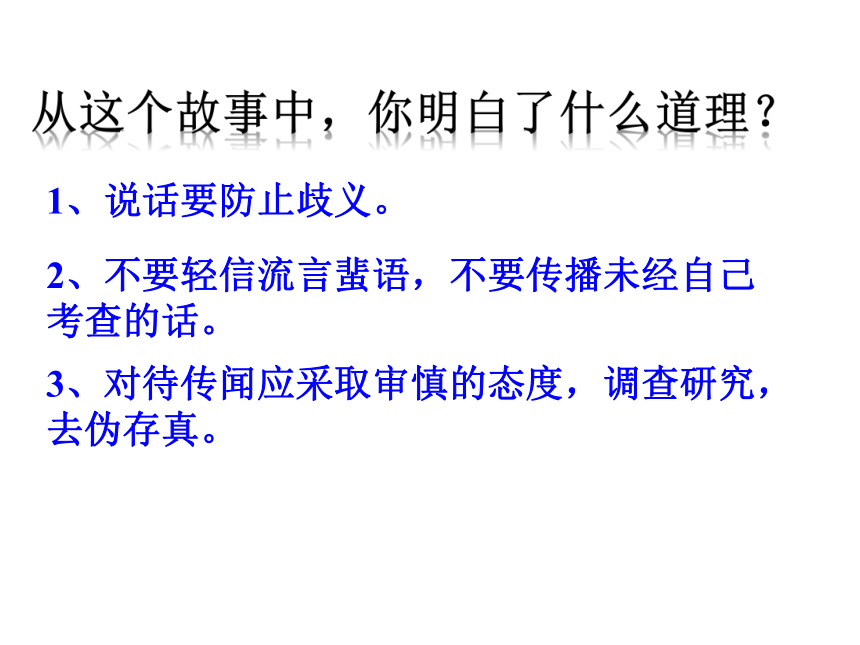

1、说话要防止歧义。

2、不要轻信流言蜚语,不要传播未经自己考查的话。

3、对待传闻应采取审慎的态度,调查研究,去伪存真。

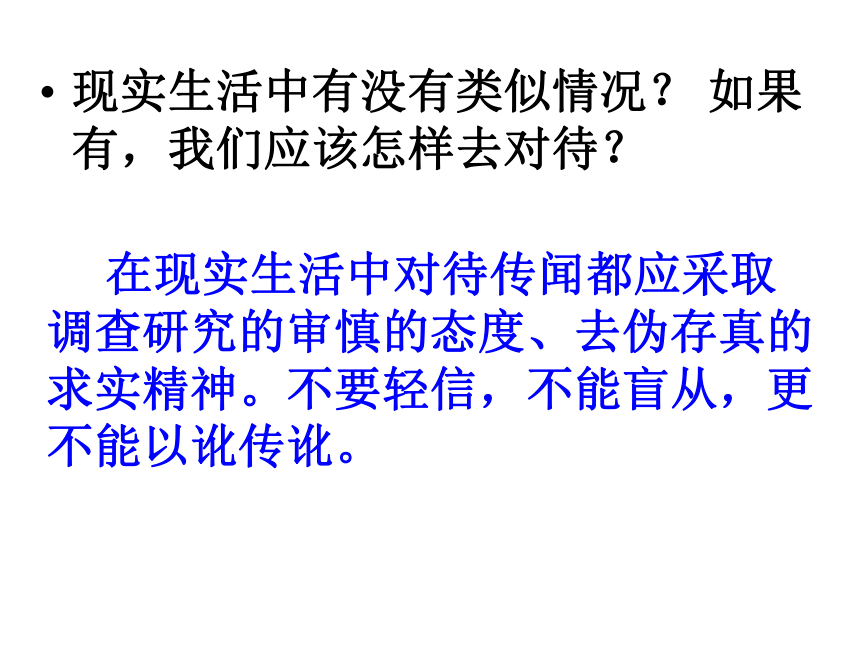

现实生活中有没有类似情况? 如果有,我们应该怎样去对待?

在现实生活中对待传闻都应采取调查研究的审慎的态度、去伪存真的求实精神。不要轻信,不能盲从,更不能以讹传讹。

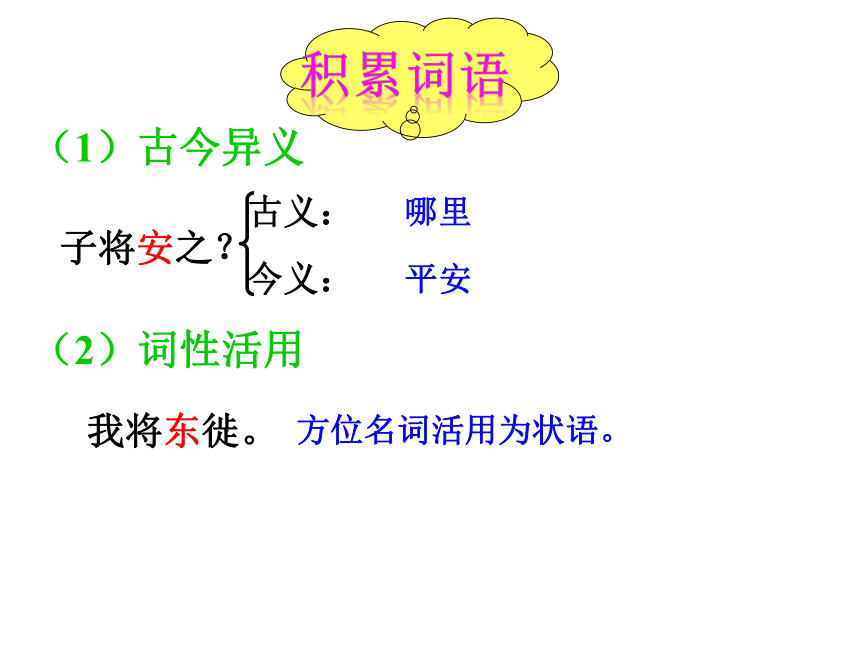

(1)古今异义

古义:?????

今义:??

(2)词性活用??

哪里

平安

方位名词活用为状语。

子将安之?

我将东徙。

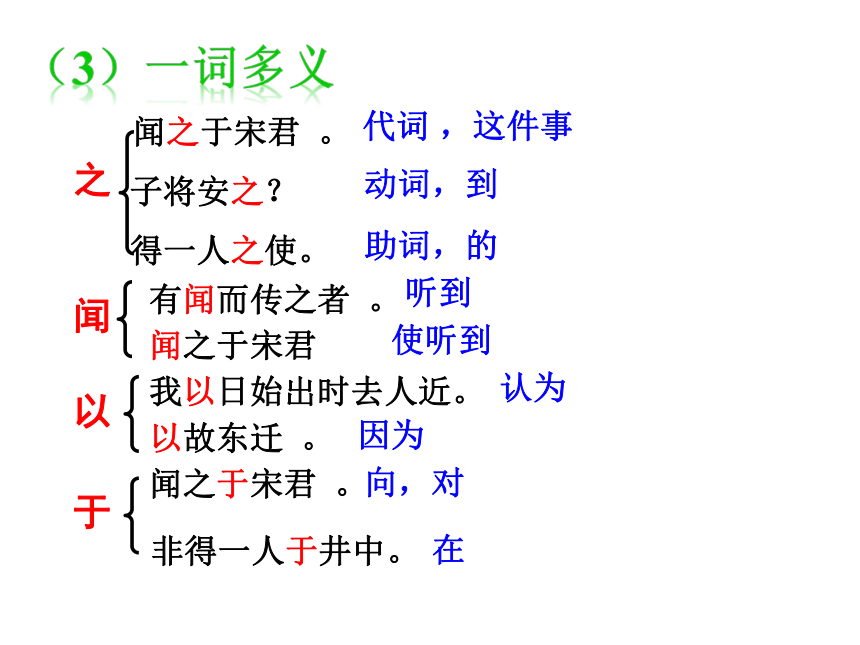

闻之于宋君?。???

???子将安之????????

?? 得一人之使。?????

有闻而传之者?。????

闻之于宋君????

我以日始出时去人近。?????

以故东迁?。??????????????

闻之于宋君?。??

非得一人于井中。????

?代词?,这件事

动词,到

助词,的

听到

使听到

认为

因为

在

之

闻

以

于

向,对

列子,名寇,又名御寇,郑国人,战国前期道家代表人物之一,与郑缪公同时。一说与郑顷公同时。《庄子》中有许多关于他的传说。

《列子》是道教经典之一,其学说本于黄帝、老子,主张清净无为。里面保存了不少先秦时代的寓言故事和神话传说。其中很多故事都写得很生动,有较高的文学和思想价值。

《列子》,相传战国郑国人列御寇著。《汉书·艺文志》著录《列子》八篇。《列子》的内容多为民间故事、寓言和神话传说。内有很多脍炙人口而又有教育意义的故事,如《儿童辩日》、《歧路亡羊》、《杞人忧天》、《愚公移山》等,都是很有价值的文学遗产。

中伤 ( ) 星宿( )

中: 宿:

中间 ( ) 宿舍( )

躇( )步跐( )蹈

zhòng

zhōng

xiù

sù

chú

cǐ

杞人( )

qǐ

舍然( )

宿舍 ( )

shì

shè

充塞( )

sè

崩坠:

寄:

废寝食:

因:

晓:

屈伸:

行止:

只使:

舍然:

奈何忧崩坠乎( )

奈地坏何( )

为什么

拿……怎么办

崩塌坠落

依托 依附

睡不着觉,吃不下饭

于是

开导

弯曲伸长

行动 活动

即使

放心的样子

重点句子

又有忧彼之所忧者,因往晓之

充塞四虚,无处无块。

奈地坏何?

奈何忧其坏?

又有一个人为这个担忧的人而担忧,于是前去开导他。

四处都塞满了土块,没有地方没有土地.

大地崩塌怎么办呢?

为什么要担心大地崩塌呢?

杞国有人忧/天地崩坠,身/无所寄,废/寝食者。又有/忧彼之所忧者,因/往/晓之,曰:“天,积气/耳,无处/无气。若/屈伸呼吸,终日/在天中行止,奈何/忧崩坠乎?”其人/曰:“天/果/积气,日月星宿,不当坠/耶?”晓之者/曰:“日月星宿,亦/积气中之/有光耀者,只使坠,亦/不能/有所中伤。”其人/曰:“奈/地坏何?”晓者/曰:“地,积块/耳,充塞/四虚,无处/无块。若/躇步跐蹈,终日/在地上行止,奈何/忧其坏?”其人/舍然大喜,晓之者/亦/舍然大喜。

杞国有一个人担心天会崩塌坠落,自己没有什么地方可以依托,(因此)睡不着觉,吃不下饭。又有一个担心他(身体)的人于是前去开导他,说:“天,是聚积在一起的气体,到处都有气体。就像是四肢弯曲伸展和自由呼吸,整天在空气中活动,为什么还担心它会崩坠呢?”这个人说:“天果真是聚积在一起的气体,那么日月星辰就不应当坠落了吗?”开导他的人说:“日月星辰,也只是聚积在一起的气体之中有光耀的,即使它坠落了,也不会造成伤害。”这个人说:“地塌了怎么办呢?”开导他的人说:“大地是聚积在一起的土块,四处都塞得满满的,没有地方空着,你整天踩踏着它,整天在地上行走,为什么还担心它会塌呢?”这个人放下心来显得十分高兴,开导他的人也非常高兴。

1、杞人为什么而忧天?开导他的人是如何开导他的?

杞人担心天地崩坠,身无所寄,而废寝忘食。

晓之者说,天是聚集在一起的气体,不会坠毁;日月星宿也是聚集在一起的有光耀的气体团,即使坠毁也不会击中和砸伤人;地是聚集在一起的土块,四处都是大地,地不会崩坏。担心是多余的。

2、作者借杞人忧天的故事告诉我们一个什么道理?

要消除没有根据的或不必要的忧虑。

3、我们生活中有没有忧虑,你是怎样看待这些忧虑的?

杞人忧天不足取,庸人自扰没必要;

忧虑烦恼心眼小,心底无私乐陶陶。

有益身心书常读,风声雨声读书声声声入耳;

无益家国事莫为,国事家事天下事事事关心。

先天下之忧而忧,身体力行,从自已身边事做起,

后天下之乐而乐,居安思危,走可持续发展道路。

审读课文,根据自已掌握的自然知识,小组合作探讨,看看文中“晓之者”的话哪些是科学的,哪些是不科学的?

A、天(宇宙)是没有穷尽的。

B、日月星辰有的是气体团,有的是固体团,它们都在各自的轨道上运行,它们有的发光,有的不发光。

C、地球是一个扁球体。

D、以太阳为中心,围绕太阳运转的九大行星(如地球等)共同组成了太阳系;太阳系及其他恒星系组成了银河系;银河系及河外星系共同构成了茫茫宇宙。月亮是地球的卫星。

从现象到本质,揭示故事寓意

“杞人忧天”:比喻没有根据或不必要的忧虑。

本文寓意:要消除没有根据或不必要的忧虑。讽刺那些胸无大志,患得患失的人。

从今天的天空变化趋势来看,我们要不要“忧天”?

滚滚浓烟遮天蔽日

这里整天都笼罩在烟雾当中

污水周围的草都死了

河边的萝卜也枯死了

河面上厚厚的油层恶臭难当

刺鼻的污水从这里排出

水井重度污染,

难以饮用

这里俨然成了垃圾场了

长城脚下乱砍滥伐

原始生态林遭破坏

1、全球逾万种动物濒临灭绝 乱砍滥伐森林是祸首

2、黄河缺水危机呼唤“引草入田”

3、地球真的是越来越烫了

4、北京面临被沙淹没危险

今人忧天真可嘉,

携起手来护家园。

杞人忧天无必要,

掌握文化需记牢。

作业:

杞人和晓者看到现代社会“战火纷起、境恶化、人口急增、旱涝灾害、火灾频发、交通事故、过度抽取自来水,造成地面塌陷……”等现象,深感责任重大,忧郁之心渐长。当他们又一次相遇时,他们却共同诉起了各自的忧愁。请你展开你的想象,以《<杞人忧天>后传》为题,写一篇300字左右的小作文。

上节课我们学习了《蚊子和狮子》,讲了怎样对待骄傲自负的问题。这节课,我们再来学习《穿井得一人》这篇课文。

《吕氏春秋》

《吕氏春秋》是在秦国丞相吕不韦主持下, 集合门客们编撰的一部黄老道家名著。成书于秦始皇统一中国前夕。此书以儒家学说为主干,以道家理论为基础,以名、法、墨、农、兵、阴阳家思想学说为素材,熔诸子百家学说为一炉,闪烁着博大精深的智慧之光。吕不韦想以此作为大一统后的意识形态。但后来执政的秦始皇却选择了法家思想,使包括道家在内的诸子百家全部受挫。《吕氏春秋》集先秦道家之大成,是秦道家的代表作, 全书共分二十六卷,一百六十篇,二十余万字 。

《吕氏春秋》分为十二纪、八览、六论,注重博采众家学说,以道家思想为主体兼采阴阳、儒墨、名法、兵农诸家学说而贯通完成的一部著作。但主要的宗旨属于道家 。所以《汉书·艺文志》等将其列入杂家。高诱说《吕氏春秋》"此书所尚,以道德为标的,以无为为纲纪" ,这说明最早的注释者早已点明《吕氏春秋》以道家为主导思想之特征。

吕不韦(前292年-前235年),姜姓,吕氏,名不韦,卫国濮阳(今河南省安阳市滑县)人。战国末年著名商人、政治家、思想家,官至秦国丞相。

公元前251年,秦昭襄王去世,太子安国君继位,为秦孝文王,立一年而卒,储君嬴子楚继位,即秦庄襄王,前249年以吕不韦为相国,封文信侯,食邑河南洛阳十万户,门下有食客3000人,家僮万人。庄襄王卒,年幼的太子政立为王,吕不韦为相邦,号称"仲父",专断朝政。

吕不韦主持编纂《吕氏春秋》(又名《吕览》),有八览、六论、十二纪共20余万言,汇合了先秦各派学说,"兼儒墨,合名法",故史称"杂家"。书成之日,悬于国门,声称能改动一字者赏千金。此为"一字千金"。

执政时曾攻取周、赵、卫的土地,立三川、太原、东郡,对秦王政兼并六国的事业有重大贡献。后因嫪(lào)毐(ǎi)集团叛乱事受牵连,被免除相邦职务,出居河南封地。不久,秦王政复命让其举家迁蜀,吕不韦担心被诛杀,于是饮鸩自尽。

等到

译文: 宋国有一姓丁的人家,家中没有井,需到出门(到远处)打水洗涤,因此(他家)经常有一个人住在外面。

宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。

及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”

的

顺接连词

溉,洗涤。

汲水,从下往上打水。

代词,他

告诉

这里指“节省”

住

等到他家打井(成功)之后,他家的人对别人说:“我家打井得一个人。”

有闻而传之者,曰:“丁氏穿井得一人。”

国人道之,闻之于宋君。

听到

译文: 有人听到这话以后就传播给其他人,说: “丁家打井,从井中发现了一个人。”

谈论

使听见

向、对

代词,指丁家人说的那句话。

传播

得到,这里指“发现”

这件事

这件事

全国的人都谈论这件事,(有人)向宋国

国君(报告),使(他)听到这件事。

宋君令人问之于丁氏。丁氏对曰:“得一人

之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若

无闻也。

译文: 宋国国君派人向丁家询问这件事。

向

这件事

回答

的

劳动力

在

派遣

这里指“节省”

这里指“发现”

丁家的人回答说:“(我说的是打井)节省了一个劳动力,不是说从井中发现了一个人。”早知道是这个结果,还不如不问。?

质疑:

丁家穿井后,告人曰:“吾穿井得一人”。是什么意思?

意思是我家打井得了一个劳动力。

传说的人把这句话听成了什么意思??

听成了姓丁的人家打井挖出了一个人。

这则寓言故事说明了一个什么道理?

告诉人们不可轻信传言并盲目传播,说话、念词不要产生歧义。

1、说话要防止歧义。

2、不要轻信流言蜚语,不要传播未经自己考查的话。

3、对待传闻应采取审慎的态度,调查研究,去伪存真。

现实生活中有没有类似情况? 如果有,我们应该怎样去对待?

在现实生活中对待传闻都应采取调查研究的审慎的态度、去伪存真的求实精神。不要轻信,不能盲从,更不能以讹传讹。

(1)古今异义

古义:?????

今义:??

(2)词性活用??

哪里

平安

方位名词活用为状语。

子将安之?

我将东徙。

闻之于宋君?。???

???子将安之????????

?? 得一人之使。?????

有闻而传之者?。????

闻之于宋君????

我以日始出时去人近。?????

以故东迁?。??????????????

闻之于宋君?。??

非得一人于井中。????

?代词?,这件事

动词,到

助词,的

听到

使听到

认为

因为

在

之

闻

以

于

向,对

列子,名寇,又名御寇,郑国人,战国前期道家代表人物之一,与郑缪公同时。一说与郑顷公同时。《庄子》中有许多关于他的传说。

《列子》是道教经典之一,其学说本于黄帝、老子,主张清净无为。里面保存了不少先秦时代的寓言故事和神话传说。其中很多故事都写得很生动,有较高的文学和思想价值。

《列子》,相传战国郑国人列御寇著。《汉书·艺文志》著录《列子》八篇。《列子》的内容多为民间故事、寓言和神话传说。内有很多脍炙人口而又有教育意义的故事,如《儿童辩日》、《歧路亡羊》、《杞人忧天》、《愚公移山》等,都是很有价值的文学遗产。

中伤 ( ) 星宿( )

中: 宿:

中间 ( ) 宿舍( )

躇( )步跐( )蹈

zhòng

zhōng

xiù

sù

chú

cǐ

杞人( )

qǐ

舍然( )

宿舍 ( )

shì

shè

充塞( )

sè

崩坠:

寄:

废寝食:

因:

晓:

屈伸:

行止:

只使:

舍然:

奈何忧崩坠乎( )

奈地坏何( )

为什么

拿……怎么办

崩塌坠落

依托 依附

睡不着觉,吃不下饭

于是

开导

弯曲伸长

行动 活动

即使

放心的样子

重点句子

又有忧彼之所忧者,因往晓之

充塞四虚,无处无块。

奈地坏何?

奈何忧其坏?

又有一个人为这个担忧的人而担忧,于是前去开导他。

四处都塞满了土块,没有地方没有土地.

大地崩塌怎么办呢?

为什么要担心大地崩塌呢?

杞国有人忧/天地崩坠,身/无所寄,废/寝食者。又有/忧彼之所忧者,因/往/晓之,曰:“天,积气/耳,无处/无气。若/屈伸呼吸,终日/在天中行止,奈何/忧崩坠乎?”其人/曰:“天/果/积气,日月星宿,不当坠/耶?”晓之者/曰:“日月星宿,亦/积气中之/有光耀者,只使坠,亦/不能/有所中伤。”其人/曰:“奈/地坏何?”晓者/曰:“地,积块/耳,充塞/四虚,无处/无块。若/躇步跐蹈,终日/在地上行止,奈何/忧其坏?”其人/舍然大喜,晓之者/亦/舍然大喜。

杞国有一个人担心天会崩塌坠落,自己没有什么地方可以依托,(因此)睡不着觉,吃不下饭。又有一个担心他(身体)的人于是前去开导他,说:“天,是聚积在一起的气体,到处都有气体。就像是四肢弯曲伸展和自由呼吸,整天在空气中活动,为什么还担心它会崩坠呢?”这个人说:“天果真是聚积在一起的气体,那么日月星辰就不应当坠落了吗?”开导他的人说:“日月星辰,也只是聚积在一起的气体之中有光耀的,即使它坠落了,也不会造成伤害。”这个人说:“地塌了怎么办呢?”开导他的人说:“大地是聚积在一起的土块,四处都塞得满满的,没有地方空着,你整天踩踏着它,整天在地上行走,为什么还担心它会塌呢?”这个人放下心来显得十分高兴,开导他的人也非常高兴。

1、杞人为什么而忧天?开导他的人是如何开导他的?

杞人担心天地崩坠,身无所寄,而废寝忘食。

晓之者说,天是聚集在一起的气体,不会坠毁;日月星宿也是聚集在一起的有光耀的气体团,即使坠毁也不会击中和砸伤人;地是聚集在一起的土块,四处都是大地,地不会崩坏。担心是多余的。

2、作者借杞人忧天的故事告诉我们一个什么道理?

要消除没有根据的或不必要的忧虑。

3、我们生活中有没有忧虑,你是怎样看待这些忧虑的?

杞人忧天不足取,庸人自扰没必要;

忧虑烦恼心眼小,心底无私乐陶陶。

有益身心书常读,风声雨声读书声声声入耳;

无益家国事莫为,国事家事天下事事事关心。

先天下之忧而忧,身体力行,从自已身边事做起,

后天下之乐而乐,居安思危,走可持续发展道路。

审读课文,根据自已掌握的自然知识,小组合作探讨,看看文中“晓之者”的话哪些是科学的,哪些是不科学的?

A、天(宇宙)是没有穷尽的。

B、日月星辰有的是气体团,有的是固体团,它们都在各自的轨道上运行,它们有的发光,有的不发光。

C、地球是一个扁球体。

D、以太阳为中心,围绕太阳运转的九大行星(如地球等)共同组成了太阳系;太阳系及其他恒星系组成了银河系;银河系及河外星系共同构成了茫茫宇宙。月亮是地球的卫星。

从现象到本质,揭示故事寓意

“杞人忧天”:比喻没有根据或不必要的忧虑。

本文寓意:要消除没有根据或不必要的忧虑。讽刺那些胸无大志,患得患失的人。

从今天的天空变化趋势来看,我们要不要“忧天”?

滚滚浓烟遮天蔽日

这里整天都笼罩在烟雾当中

污水周围的草都死了

河边的萝卜也枯死了

河面上厚厚的油层恶臭难当

刺鼻的污水从这里排出

水井重度污染,

难以饮用

这里俨然成了垃圾场了

长城脚下乱砍滥伐

原始生态林遭破坏

1、全球逾万种动物濒临灭绝 乱砍滥伐森林是祸首

2、黄河缺水危机呼唤“引草入田”

3、地球真的是越来越烫了

4、北京面临被沙淹没危险

今人忧天真可嘉,

携起手来护家园。

杞人忧天无必要,

掌握文化需记牢。

作业:

杞人和晓者看到现代社会“战火纷起、境恶化、人口急增、旱涝灾害、火灾频发、交通事故、过度抽取自来水,造成地面塌陷……”等现象,深感责任重大,忧郁之心渐长。当他们又一次相遇时,他们却共同诉起了各自的忧愁。请你展开你的想象,以《<杞人忧天>后传》为题,写一篇300字左右的小作文。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首