教科版_选修3-1_ 第二章 直流电路 _ 2. 电阻定律课件21张PPT

文档属性

| 名称 | 教科版_选修3-1_ 第二章 直流电路 _ 2. 电阻定律课件21张PPT |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-11-15 14:46:03 | ||

图片预览

文档简介

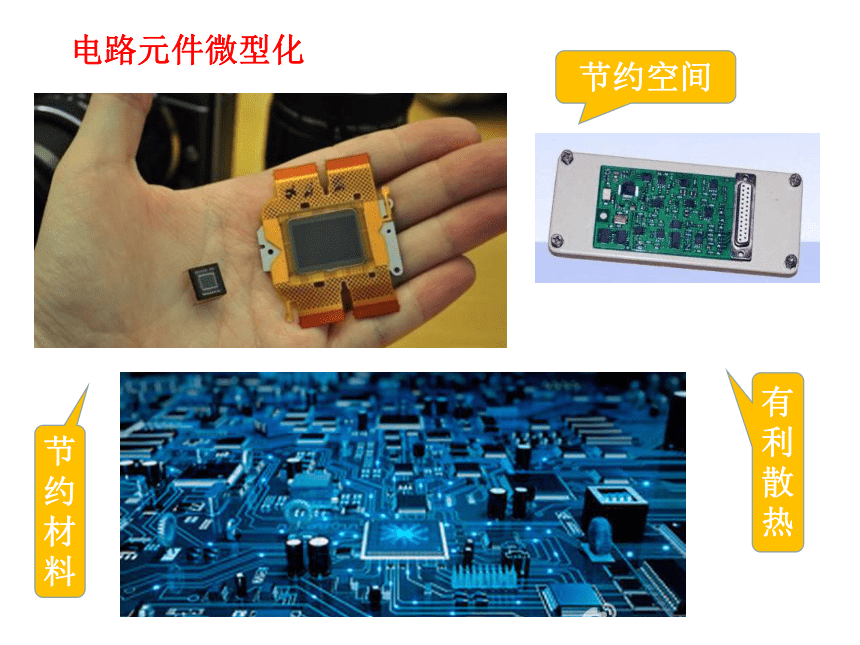

电路元件微型化

节约空间

节约材料

有利散热

电阻定律

问题:

导体的电阻是导体本身的一种性质,

由导体自身的因素决定,

那么,

思考1:导体的电阻R到底由哪些因素决定呢?

与长度有关

与材料有关

与横截面积有关

一、决定导体电阻大小的因素有哪些?

1.实验目的:

在相同温度下, 探究导体的电阻R与导体的长度L、横截面积S、材料之间的关系

控制变量法

3.实验方案:

实验探究

2.实验方法:

同种材料,S一定,改变L,测R

同种材料,L一定,改变S,测R

不同材料,L一定,S一定,测R

思考2:这些因素与电阻可能存在怎样的关系?

实验探究

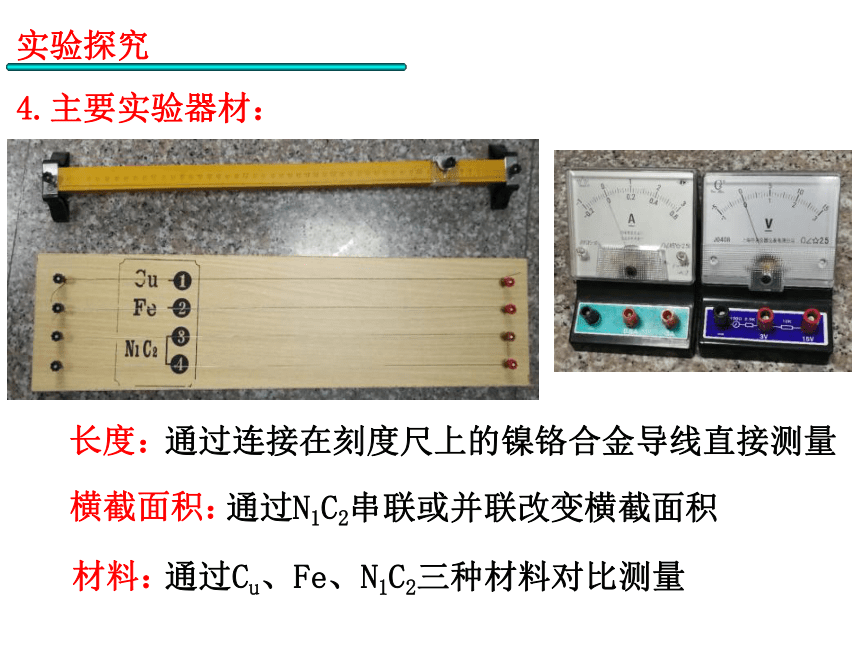

4.主要实验器材:

材料:

横截面积:

长度:

通过Cu、Fe、N1C2三种材料对比测量

通过N1C2串联或并联改变横截面积

通过连接在刻度尺上的镍铬合金导线直接测量

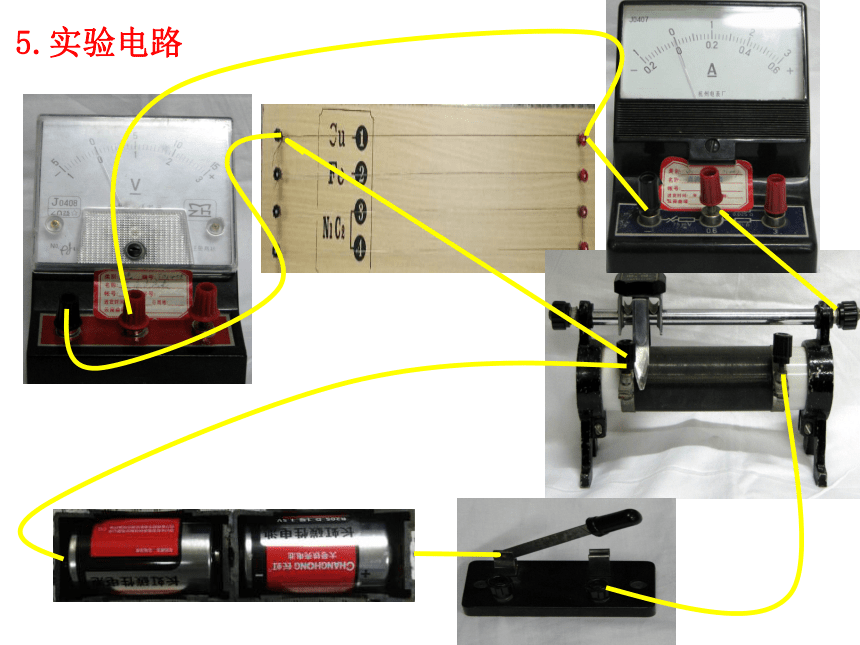

5.实验电路

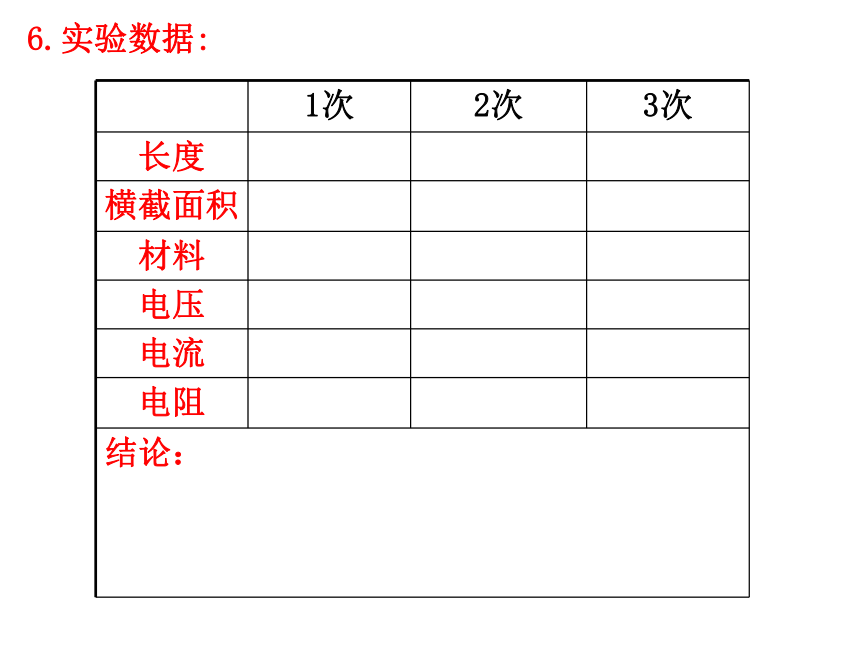

1次

2次

3次

长度

横截面积

材料

电压

电流

电阻

结论:

6.实验数据:

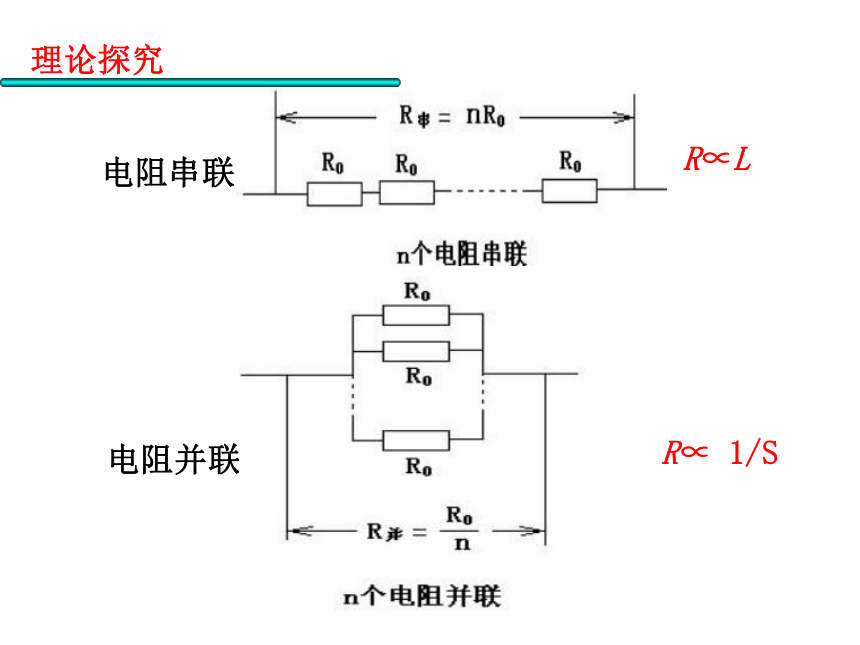

理论探究

电阻串联

电阻并联

R∝L

R∝ 1/S

实验结论:

同种材料,S一定,电阻R与L成正比

R ∝L

同种材料,L一定,电阻与S成反比

二、电阻定律

同种材料的导体,其电阻R与它的长度L成正比,与它的横截面积S成反比;导体电阻与构成它的材料有关

2、表达式:

1、内容:

3.适用条件:温度一定,粗细均匀的柱状金属导体,或均匀的电解液

?是比例常数,它与导体的材料有关,是一个反映材料导电性能的物理量,称为材料的电阻率

三、电阻率

1.意义:反映材料导电性能好坏的物理量

在相同长度、相同横截面积的情况下,电阻率越大,导体的电阻越大

2.表达式:

?由材料和温度决定,与L、S无关!!!

3.单位:欧·米( )

几种导体材料的电阻率

2.纯金属的电阻率较小,合金的电阻率较

1.不同材料的导体电阻率不同

3.金属材料的电阻率随温度的升高而增加

5.0×10-7

5.0×10-7

5.0×10-7

镍铜合金

4.4×10-7

4.4×10-7

4.4×10-7

锰铜合金

1.44×10-7

1.0×10-7

0.89×10-7

铁

7.10×10-8

5.3×10-8

4.85×10-8

钨

3.80×10-8

2.9×10-8

2.67×10-8

铝

2.07×10-8

1.7×10-8

1.43×10-8

铜

2.07×10-8

1.6×10-8

1.48×10-8

银

100℃(Ω?m)

20℃(Ω?m)

0℃ (Ω?m)

温度

阻

率

材料

电

4.某些合金的电阻率几乎不随温度的变化而变化

从表格数据看出哪些信息?

:电阻率介于导体和绝缘体之间

:电阻率相对大,隔绝导电

导电性能

(电阻率)

:电阻率相对小

如:锗、硅、砷化镓、锑化铟

如:陶瓷、塑料、橡胶

4.电阻率与材料类别的关系

导体与绝缘体没有严格的界限,在一定条件下可以相互转化

超导现象:有些物质当温度降低到绝对零度附近时它们的电阻率会突然变为零

导体

绝缘体

半导体

电阻率与温度的关系

金属:

T

半导体:

T

热敏电阻

光敏电阻

有些几乎不随T变化

电阻温度计

某些材料当温度降低到一定温度时

=0

R=0

半导体的导电性能具有可控性

5.电阻率与温度的关系

合金:

超导体:

标准电阻

6.导体的电阻和材料的电阻率的区别

电阻反映导体对电流阻碍作用大小的性质,电阻大的导体对电流的阻碍作用大.

电阻率反映材料导电性能好坏的性质,电阻率小的材料导电性能好.

电阻率大的材料,电阻不一定大,电阻与ρ、S、L都有关系

7.两公式的区别

是定义式

是决定式

四、应用

R1和R2是材料相同、厚度相同、表面为正方形的导体,但R2的尺寸比R1小很多.通过两导体的电流方向如图所示.这两个导体的电阻有什么关系?你认为这种关系对电路元件的微型化有什么意义?

a

b

a

h

R1

电流方向

b

R2

h

R1 = R2

同种导体材料的电阻与表面积无关,只与导体的厚度有关,只要保证厚度不变即可,有利于电路元件的微型化

1.思考与讨论

2.如图示,两个截面积不同长度相等的均匀铜棒接在电路中,两端电压为U,则( )

A.通过两棒的电流强度相等

B. 两棒的电阻相等

C.细棒两端的电压U1大于粗棒两端的电压U2

I1

I2

U1

U2

AC

3.一白炽灯泡铭牌显示“220V,100W”字样,由计算得出灯泡灯丝电阻R=484?,该阻值是工作时的电阻值还是不工作时的电阻值,两者一样吗?为什么?

不一样

100W是额定功率,是灯泡正常工作时的功率,所以484?是工作时的电阻;当灯泡不工作时,由于温度低,电阻比正常工作时的电阻小,所以小于484?。

4.一段均匀导线对折后并联在一起,其电阻是原来的多少倍?

若把这根导线均匀拉长为2倍,其电阻是原来的多少倍?

课堂小结

本节课学到了以下内容:

1、基本知识:

电阻定律

电阻定律

电阻率

2、探究方法:

观察猜想—实验探究—理论探究—归纳---结论

控制变量法

3、探究过程:

节约空间

节约材料

有利散热

电阻定律

问题:

导体的电阻是导体本身的一种性质,

由导体自身的因素决定,

那么,

思考1:导体的电阻R到底由哪些因素决定呢?

与长度有关

与材料有关

与横截面积有关

一、决定导体电阻大小的因素有哪些?

1.实验目的:

在相同温度下, 探究导体的电阻R与导体的长度L、横截面积S、材料之间的关系

控制变量法

3.实验方案:

实验探究

2.实验方法:

同种材料,S一定,改变L,测R

同种材料,L一定,改变S,测R

不同材料,L一定,S一定,测R

思考2:这些因素与电阻可能存在怎样的关系?

实验探究

4.主要实验器材:

材料:

横截面积:

长度:

通过Cu、Fe、N1C2三种材料对比测量

通过N1C2串联或并联改变横截面积

通过连接在刻度尺上的镍铬合金导线直接测量

5.实验电路

1次

2次

3次

长度

横截面积

材料

电压

电流

电阻

结论:

6.实验数据:

理论探究

电阻串联

电阻并联

R∝L

R∝ 1/S

实验结论:

同种材料,S一定,电阻R与L成正比

R ∝L

同种材料,L一定,电阻与S成反比

二、电阻定律

同种材料的导体,其电阻R与它的长度L成正比,与它的横截面积S成反比;导体电阻与构成它的材料有关

2、表达式:

1、内容:

3.适用条件:温度一定,粗细均匀的柱状金属导体,或均匀的电解液

?是比例常数,它与导体的材料有关,是一个反映材料导电性能的物理量,称为材料的电阻率

三、电阻率

1.意义:反映材料导电性能好坏的物理量

在相同长度、相同横截面积的情况下,电阻率越大,导体的电阻越大

2.表达式:

?由材料和温度决定,与L、S无关!!!

3.单位:欧·米( )

几种导体材料的电阻率

2.纯金属的电阻率较小,合金的电阻率较

1.不同材料的导体电阻率不同

3.金属材料的电阻率随温度的升高而增加

5.0×10-7

5.0×10-7

5.0×10-7

镍铜合金

4.4×10-7

4.4×10-7

4.4×10-7

锰铜合金

1.44×10-7

1.0×10-7

0.89×10-7

铁

7.10×10-8

5.3×10-8

4.85×10-8

钨

3.80×10-8

2.9×10-8

2.67×10-8

铝

2.07×10-8

1.7×10-8

1.43×10-8

铜

2.07×10-8

1.6×10-8

1.48×10-8

银

100℃(Ω?m)

20℃(Ω?m)

0℃ (Ω?m)

温度

阻

率

材料

电

4.某些合金的电阻率几乎不随温度的变化而变化

从表格数据看出哪些信息?

:电阻率介于导体和绝缘体之间

:电阻率相对大,隔绝导电

导电性能

(电阻率)

:电阻率相对小

如:锗、硅、砷化镓、锑化铟

如:陶瓷、塑料、橡胶

4.电阻率与材料类别的关系

导体与绝缘体没有严格的界限,在一定条件下可以相互转化

超导现象:有些物质当温度降低到绝对零度附近时它们的电阻率会突然变为零

导体

绝缘体

半导体

电阻率与温度的关系

金属:

T

半导体:

T

热敏电阻

光敏电阻

有些几乎不随T变化

电阻温度计

某些材料当温度降低到一定温度时

=0

R=0

半导体的导电性能具有可控性

5.电阻率与温度的关系

合金:

超导体:

标准电阻

6.导体的电阻和材料的电阻率的区别

电阻反映导体对电流阻碍作用大小的性质,电阻大的导体对电流的阻碍作用大.

电阻率反映材料导电性能好坏的性质,电阻率小的材料导电性能好.

电阻率大的材料,电阻不一定大,电阻与ρ、S、L都有关系

7.两公式的区别

是定义式

是决定式

四、应用

R1和R2是材料相同、厚度相同、表面为正方形的导体,但R2的尺寸比R1小很多.通过两导体的电流方向如图所示.这两个导体的电阻有什么关系?你认为这种关系对电路元件的微型化有什么意义?

a

b

a

h

R1

电流方向

b

R2

h

R1 = R2

同种导体材料的电阻与表面积无关,只与导体的厚度有关,只要保证厚度不变即可,有利于电路元件的微型化

1.思考与讨论

2.如图示,两个截面积不同长度相等的均匀铜棒接在电路中,两端电压为U,则( )

A.通过两棒的电流强度相等

B. 两棒的电阻相等

C.细棒两端的电压U1大于粗棒两端的电压U2

I1

I2

U1

U2

AC

3.一白炽灯泡铭牌显示“220V,100W”字样,由计算得出灯泡灯丝电阻R=484?,该阻值是工作时的电阻值还是不工作时的电阻值,两者一样吗?为什么?

不一样

100W是额定功率,是灯泡正常工作时的功率,所以484?是工作时的电阻;当灯泡不工作时,由于温度低,电阻比正常工作时的电阻小,所以小于484?。

4.一段均匀导线对折后并联在一起,其电阻是原来的多少倍?

若把这根导线均匀拉长为2倍,其电阻是原来的多少倍?

课堂小结

本节课学到了以下内容:

1、基本知识:

电阻定律

电阻定律

电阻率

2、探究方法:

观察猜想—实验探究—理论探究—归纳---结论

控制变量法

3、探究过程:

同课章节目录