模块复习(人口与城市)

图片预览

文档简介

(共13张PPT)

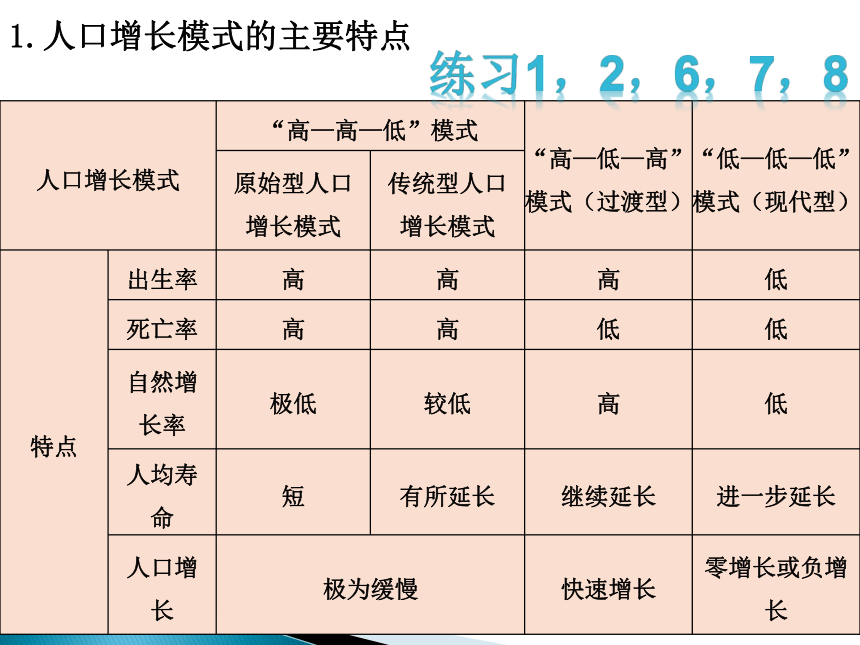

人口增长模式 “高—高—低”模式 “高—低—高”模式(过渡型) “低—低—低”模式(现代型)

原始型人口增长模式 传统型人口增长模式

特点 出生率 高 高 高 低

死亡率 高 高 低 低

自然增长率 极低 较低 高 低

人均寿命 短 有所延长 继续延长 进一步延长

人口增长 极为缓慢 快速增长 零增长或负增长

1.人口增长模式的主要特点

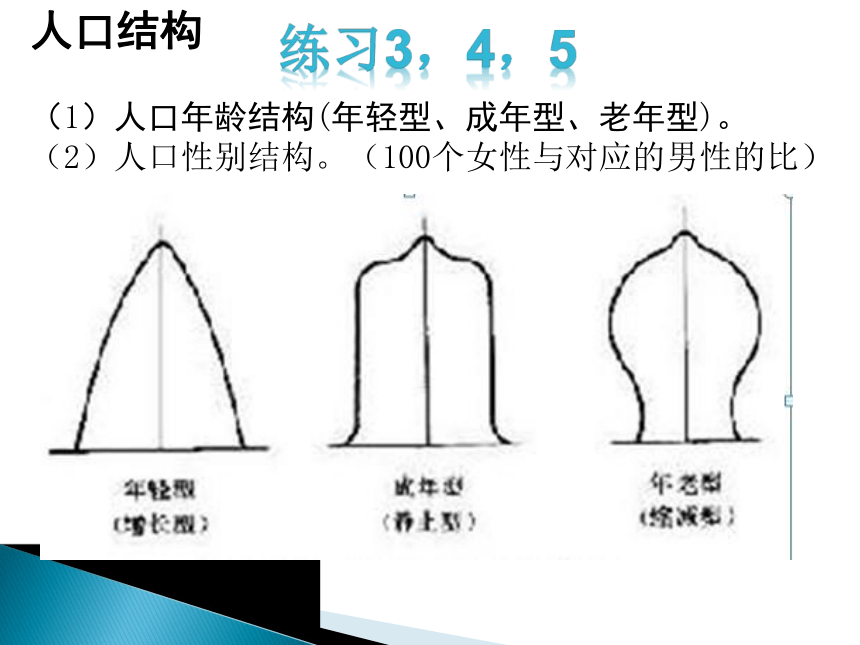

人口结构

(1)人口年龄结构(年轻型、成年型、老年型)。

(2)人口性别结构。(100个女性与对应的男性的比)

人口问题

1.发展中国家人口迅速增加问题:粮食供应不足;就业问题严重;人民生活贫困化;妨碍人力资源形成;产生持久的环境压力。(措施:控制人口增长,实行计划生育)

2.发达国家人口老龄化问题:社会经济负担加重;影响社会劳动力生产率提高;国防兵力不足;老年人本身问题。(措施:鼓励生育,接纳海外移民,建立社会保障体系等)

当一个国家60岁及60岁以上人口所占比重达到或超过总人口的10%,或者65岁及65岁以上人口所占比重达到或超过总人口的7%时,称为老年型的国家,这样的社会称为老年型的社会。

我国的人口问题:主要表现──人口基数大(13亿),增长快;年龄构成轻,人口增长潜力大(目前青壮年年龄比重较大。虽然低年龄组的比重有所下降,但还会受到潜在人口增长的余波影响);人口经济结构不合理(人均占有量小);文化教育水平不高;少数城市开始出现老龄化(如上海、北京等;根据04年底的人口资料,我国65岁老人的比重已达7%,开始进入老龄化社会)。

对策──计划生育仍为我国基本国策;同时,重视城市人口老龄化的问题。需要建起健全的社会保障制度和改善老人精神生活质量的措施。

影响因素:资源、科技发展水平、对外开放程度及人口文化和生活消费水平

环境承载力

人口容量

人口合理容量

区别联系

首要因素

唯一负相关

人口迁移

1.人口迁移的判断条件

2.主要原因:不同地区的人口和生活资料在数量上的不平衡,地区的生存环境很大的差别,产生迁移的吸引力(拉力)和排斥力(推力)。

3.主要因素:

①自然环境因素②社会经济因素③政治因素

4.目前我国人口迁移的原因:城乡收入差距大;国家政策允许人口流动;我国人口众多,农村剩余劳动力多。

5.人口迁移对迁入地影响:获取足够的劳动力;有利于当地资源的开发;给城市环境造成影响。对迁出地影响:加强与外界在经济、文化、科技等方面的交流;有利于缓解当地的人地矛盾;有利于增加收入,促进社会经济发展

城市的区位因素

自然:地形

气候

河流

人文:交通

自然资源

政治

军事

宗教

旅游

科技

平坦

温和

水源充足,运输

城市功能分区

三大功能区:住宅区,商业区,工业区

占地面积最大

市中心

城市外缘

距离市中心的远近和交通的通达性

影响地租水平的因素

负相关

正相关

中心地理论

1. 概念

2. 标志

城市人口在总人口的比重不断上升

3. 衡量城市化水平的指标

城市人口占总人口的比重

劳动力从第一产业向第二、三产业逐渐转移

城市用地规模不断扩大

乡村人口转变为城市人口

乡村地区转变为城市地区

城市化

社会经济发展

4.动力

两类国家的城市化的区别

(1)城市化水平不同:发达国家高,发展中国家低

(2)目前城市化速度不同:发达国家较缓慢,甚至停滞,发展中国家较快。

(3)起步不同:发达国家早,发展中国家晚

(4)所处城市化进程的阶段不同:发达国家处在后期阶段,发展中国家多处在加速阶段。

(5)产业结构不同;发达国家产业结构多是第三产业>第二产业>第一产业。发展中国家的产业结构多是第二产业>第三产业>第一产业。

(6)发展趋势不同:发达国家出现了逆城市化现象,发展中国家出现了郊区城市化现象。

城市化过程中产生的常见问题(城市病)。

表现:① 环境质量下降;② 交通拥挤,居住条件差;③ 增加就业困难、失业人数增加;④ 用地紧张。

产生原因:城市化过程中城市人口膨胀;用地规模扩大;环境破坏。

措施:① 分散城市职能、建卫星城,开发新区,有效控制城市中心区的规模;② 改善城市交通设施和居住条件,缓解城市交通和住房压力;③ 加强城市的绿化和美化,综合治理城市环境,维护城市生态平衡。

人口增长模式 “高—高—低”模式 “高—低—高”模式(过渡型) “低—低—低”模式(现代型)

原始型人口增长模式 传统型人口增长模式

特点 出生率 高 高 高 低

死亡率 高 高 低 低

自然增长率 极低 较低 高 低

人均寿命 短 有所延长 继续延长 进一步延长

人口增长 极为缓慢 快速增长 零增长或负增长

1.人口增长模式的主要特点

人口结构

(1)人口年龄结构(年轻型、成年型、老年型)。

(2)人口性别结构。(100个女性与对应的男性的比)

人口问题

1.发展中国家人口迅速增加问题:粮食供应不足;就业问题严重;人民生活贫困化;妨碍人力资源形成;产生持久的环境压力。(措施:控制人口增长,实行计划生育)

2.发达国家人口老龄化问题:社会经济负担加重;影响社会劳动力生产率提高;国防兵力不足;老年人本身问题。(措施:鼓励生育,接纳海外移民,建立社会保障体系等)

当一个国家60岁及60岁以上人口所占比重达到或超过总人口的10%,或者65岁及65岁以上人口所占比重达到或超过总人口的7%时,称为老年型的国家,这样的社会称为老年型的社会。

我国的人口问题:主要表现──人口基数大(13亿),增长快;年龄构成轻,人口增长潜力大(目前青壮年年龄比重较大。虽然低年龄组的比重有所下降,但还会受到潜在人口增长的余波影响);人口经济结构不合理(人均占有量小);文化教育水平不高;少数城市开始出现老龄化(如上海、北京等;根据04年底的人口资料,我国65岁老人的比重已达7%,开始进入老龄化社会)。

对策──计划生育仍为我国基本国策;同时,重视城市人口老龄化的问题。需要建起健全的社会保障制度和改善老人精神生活质量的措施。

影响因素:资源、科技发展水平、对外开放程度及人口文化和生活消费水平

环境承载力

人口容量

人口合理容量

区别联系

首要因素

唯一负相关

人口迁移

1.人口迁移的判断条件

2.主要原因:不同地区的人口和生活资料在数量上的不平衡,地区的生存环境很大的差别,产生迁移的吸引力(拉力)和排斥力(推力)。

3.主要因素:

①自然环境因素②社会经济因素③政治因素

4.目前我国人口迁移的原因:城乡收入差距大;国家政策允许人口流动;我国人口众多,农村剩余劳动力多。

5.人口迁移对迁入地影响:获取足够的劳动力;有利于当地资源的开发;给城市环境造成影响。对迁出地影响:加强与外界在经济、文化、科技等方面的交流;有利于缓解当地的人地矛盾;有利于增加收入,促进社会经济发展

城市的区位因素

自然:地形

气候

河流

人文:交通

自然资源

政治

军事

宗教

旅游

科技

平坦

温和

水源充足,运输

城市功能分区

三大功能区:住宅区,商业区,工业区

占地面积最大

市中心

城市外缘

距离市中心的远近和交通的通达性

影响地租水平的因素

负相关

正相关

中心地理论

1. 概念

2. 标志

城市人口在总人口的比重不断上升

3. 衡量城市化水平的指标

城市人口占总人口的比重

劳动力从第一产业向第二、三产业逐渐转移

城市用地规模不断扩大

乡村人口转变为城市人口

乡村地区转变为城市地区

城市化

社会经济发展

4.动力

两类国家的城市化的区别

(1)城市化水平不同:发达国家高,发展中国家低

(2)目前城市化速度不同:发达国家较缓慢,甚至停滞,发展中国家较快。

(3)起步不同:发达国家早,发展中国家晚

(4)所处城市化进程的阶段不同:发达国家处在后期阶段,发展中国家多处在加速阶段。

(5)产业结构不同;发达国家产业结构多是第三产业>第二产业>第一产业。发展中国家的产业结构多是第二产业>第三产业>第一产业。

(6)发展趋势不同:发达国家出现了逆城市化现象,发展中国家出现了郊区城市化现象。

城市化过程中产生的常见问题(城市病)。

表现:① 环境质量下降;② 交通拥挤,居住条件差;③ 增加就业困难、失业人数增加;④ 用地紧张。

产生原因:城市化过程中城市人口膨胀;用地规模扩大;环境破坏。

措施:① 分散城市职能、建卫星城,开发新区,有效控制城市中心区的规模;② 改善城市交通设施和居住条件,缓解城市交通和住房压力;③ 加强城市的绿化和美化,综合治理城市环境,维护城市生态平衡。