河南省洛阳市2020-2021学年高一上学期期中考试历史试卷 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 河南省洛阳市2020-2021学年高一上学期期中考试历史试卷 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 268.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-11-17 09:10:29 | ||

图片预览

文档简介

洛阳市2020—2021学年第一学期期中考试

高一历史试卷

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,全卷共6页,共100分,考试 时间为90分钟。

第I卷(选择题,共48分)

注意事项:

1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、考号填写在答题卡上。

2. 考试结束,将答题卡交回。

―、选择题(共32道小题,每小题1.5分,共48分)

1. 据史料记载,商王断定大事,要综合王、卿士、庶民(人)、卜(龟)和筮等五方面意见。

若王、卿士和庶民一致同意,而龟筮反对,则以不动为好,动则不利。这表明商朝

A.行政机构已相对完备 B.政治带有神秘色彩

C.商王的权力十分有限 D.民主决策已成定制 *

2. 商朝各附属国基本保持原有的社会结构,有很大自主权。西周则以周王的名义“授土”、“授民”,派亲族、姻亲和功臣到新占领区建立诸侯国,确立其天下共主的地位。 这说明西周

A.对地方控制进一步加强 B.已形成大一统局面

C.中央集权制度逐渐确立 D.贵族政治开始出现

3. 商周社交礼仪有“六挚”之说:“王执皮帛(鹿皮束帛),卿执羔,大夫执雁,士执雉,庶人执驚.工商执鸡。”这反映了商周时期

A.礼物品种多样 B.疆域面积扩大

C.社交活动频繁 D.等级制度明显

4. 斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“新皇帝废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分为若干个行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任命并向其负责的官员。”材料描述的制度是

A.皇帝制度 B.郡县制

C.三公九卿制 D.行省制

5. 公元前220年起,秦朝陆续修建以咸阳为中心的三条驰道:一条向东直通过去的燕、齐地区;一条向南直达吴、楚地区;一条从咸阳直达九原郡(今内蒙古包头市)。 驰道宽50步,车轨宽6尺。驰道的修建

A.推动国家走向统一 B.便于加强中央对地方的治理

C.有效扩展秦朝疆域 D.维护了秦朝统治的长治久安

6. 汉武帝颁布推恩令三十多年后,汉初的20个诸侯国,除6国未分封外,其余14国封侯者已达165人。这说明推恩令的实行

A.导致了地方管理的混乱 B.分化削弱了各诸侯国势力

C.耗费时间长效果不显著 D.得到各诸侯王的大力拥护

7. 据史书记载,汉初出现“极权丞相”现象,皇帝见丞相时,要起立行礼,“丞相有病,皇帝亲至问病,从西门进入”。为改变此局面,汉武帝

A.设置刺史 B.颁布推恩令

C.建立三公九卿制 D.设立中外朝制度

8. 唐代所有以皇帝诏敕形式颁布的政府法令,既须皇帝画敕,又须中书、门下两省共 同认可,并经政事堂盖印,否则便不具有合法性。这反映了唐代

A.尚书省权力被削弱 B.皇权受到一定制约

C.君主专制空前强化 D.宰相权力有名无实

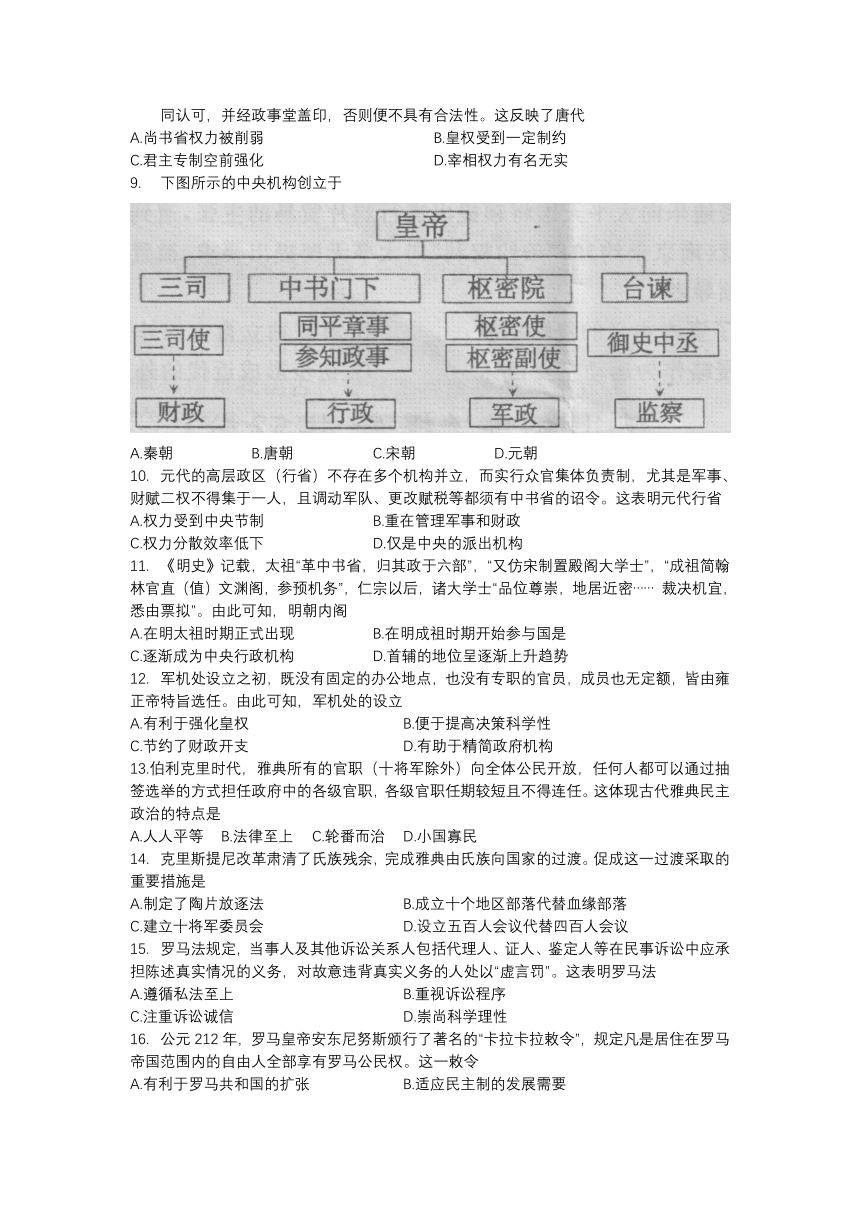

9. 下图所示的中央机构创立于

A.秦朝 B.唐朝 C.宋朝 D.元朝

10. 元代的高层政区(行省)不存在多个机构并立,而实行众官集体负责制,尤其是军事、财赋二权不得集于一人,且调动军队、更改赋税等都须有中书省的诏令。这表明元代行省

A.权力受到中央节制 B.重在管理军事和财政

C.权力分散效率低下 D.仅是中央的派出机构

11. 《明史》记载,太祖“革中书省,归其政于六部”,“又仿宋制置殿阁大学士”,“成祖简翰林官直(值)文渊阁,参预机务”,仁宗以后,诸大学士“品位尊崇,地居近密…… 裁决机宜,悉由票拟”。由此可知,明朝内阁

A.在明太祖时期正式出现 B.在明成祖时期开始参与国是

C.逐渐成为中央行政机构 D.首辅的地位呈逐渐上升趋势

12. 军机处设立之初,既没有固定的办公地点,也没有专职的官员,成员也无定额,皆由雍正帝特旨选任。由此可知,军机处的设立

A.有利于强化皇权 B.便于提高决策科学性

C.节约了财政开支 D.有助于精简政府机构

13.伯利克里时代,雅典所有的官职(十将军除外)向全体公民开放,任何人都可以通过抽签选举的方式担任政府中的各级官职,各级官职任期较短且不得连任。这体现古代雅典民主政治的特点是

A.人人平等 B.法律至上 C.轮番而治 D.小国寡民

14. 克里斯提尼改革肃清了氏族残余,完成雅典由氏族向国家的过渡。促成这一过渡采取的重要措施是

A.制定了陶片放逐法 B.成立十个地区部落代替血缘部落

C.建立十将军委员会 D.设立五百人会议代替四百人会议

15. 罗马法规定,当事人及其他诉讼关系人包括代理人、证人、鉴定人等在民事诉讼中应承担陈述真实情况的义务,对故意违背真实义务的人处以“虚言罚”。这表明罗马法

A.遵循私法至上 B.重视诉讼程序

C.注重诉讼诚信 D.崇尚科学理性

16. 公元212年,罗马皇帝安东尼努斯颁行了著名的“卡拉卡拉敕令”,规定凡是居住在罗马帝国范围内的自由人全部享有罗马公民权。这一敕令

A.有利于罗马共和国的扩张 B.适应民主制的发展需要

C.扩大了罗马帝国统治基础 D.使罗马法形成完善体系

17. 2019年10月29日,英国首相鲍里斯.约翰逊表示,议会下院将于12月12日提前大选,以打破有关他提出的脱欧条款的僵局。大选后,新的议会有可能批准该协议。据此可知,英国

A.议会对内阁负责 B.首相由议会选举产生

C.国王“统而不治” D.内阁受到下院的制约

18. 1832年议会改革,英国选民从占人口总数的大约2%增加到3. 3%,19世纪后半期,成年男子获得普选权,1918年年满30岁的妇女拥有选举权。这说明英国

A.民主进程不断推进 B.阶级差别渐渐消失

C.立宪政体缓慢形成 D.上院权力逐渐扩大

19. 有学者认为,对1787年的美国来说,必须通过回到“君主”,即通过类似于君主制的设计,才能使13个殖民地凝聚为一个有机的政治体。这一看法是基于当时美国

A.分权制衡体制的确立 B.深受英国政体的影响

C.中央政府的软弱无力 . D.有实行君主制的传统

20. 杰斐逊(1743年一 1826年)等美国政治家们提出,美国可以实行“双重分权”机制,

既实现国家权力之间的横向分权,又实现中央与地方之间的纵向分权。这一思想在美国制度设计中体现为

A.三权分立与联邦制 B.总统制与两院制

C.三权分立与民主制 D.共和制与总统制

21. 1875年法国议员提出宪法修正案,以承认“共和国总统”职衔的方式避开明确的 “共和国”字样,最终才被议会以353对352票的微弱优势通过。有人戏称其为“从窗缝潜入的共和国”。这一现象说明法国

A.共和制确立的艰难 B.共和观念深入人心

C.政治体制不断完善 D.民众缺乏革命精神

22. 1877年,时任法国总统麦克马洪逼迫共和派内阁下台后,任命布罗伊组成君主派内阁,但是控制众议院的共和派议员以惊人的一致对布罗伊内阁投了不信任票。 根据当时宪法,麦克马洪可以

A.直接任命新内阁 B.经参议院同意解散众议院

C.否决众议院议案 D.经最高法院同意解散议会

23. 德意志统一后,俾斯麦曾在议会公开宣称“我们这里不是英国,我们作大臣的是国王的奴仆,而不是你们的奴仆。”这表明德意志

A.统一前后政治没有发生变化 B.议会从属于普鲁士王国

C.政治体制带有浓厚封建色彩 D.是一个没有政党的国家

24. 道光十八年(1838年),鸿胪寺卿黄爵滋上奏称:“今年各省漕赋之疲累,官吏之亏空,商民之交困,皆由银价昂,钱价贱。”出现这一现象的主要原因是

A.中国长期外贸出超 B.洋布充斥国内市场

C.地方官吏贪污腐败 D.鸦片走私活动盛行

25. 《南京条约》中开放通商的“五口”,是英国人基于“广州是传统的外贸口岸;福州靠近盛产红茶的武夷山;上海临近富饶的江浙”等选择的结果。这表明英国发动鸦片战争意在

A.打开中国的市场 B.掠夺中国劳动力

C.向中国倾销鸦片 D.向中国大量投资

26. 19世纪50年代,英国伯爵克勒拉德恩在给包令博士的信中说到:“自从条约缔结后,对华通商的扩展非常有限,帝国非常失望,希望我们和法美通力合作.迫使清政府允许换约。”材料中的“条约”是

A.《南京条约》 B.《北京条约》 C.《马关条约》 D.《辛丑条约》

27.中英《南京条约》附件规定:英国的侨民、商人同中国人发生冲突,犯法或成为被告,只能由英国驻中国的管事官裁判,中国政府不得过问。这说明中国丧失了

A.领土主权 B.贸易主权 C.司法主权 D.关税主权

28. 1858年《天津条约》规定,中国与欧美各国应该互派使节。但多年来,派遣常驻使节一直是欧美国家单方面的行动,清廷没有任何动静。这反映当时

A.欧美急于扩大侵华权益 B.清廷坚持闭关锁国政策

C.清廷固守华夷之辨观念 D.清廷近代外交意识淡薄,

29. 第二次鸦片战争期间,广州城乡民众用游击战术袭击敌人;港澳等地被外国人雇佣的工人,纷纷返乡;天津、烟台、旅顺乃至北京附近,都有民众自发起来袭击侵略军。中国民众的这些行为

A.维护了国家的主权完整 B.体现了自发的反侵略意识

C.反映了民主意识的觉醒 D.得到了清政府的有力支持

30. 下面是两位学者对近代中国民主革命中某一历史事件的论述,这一事件

学者1:山河破碎,内忧外患激起的布衣之怒。

学者2:不仅借助外来的思想武器,动员、鼓舞、组织了革命力量,而且在自己的政治纲领中.表现了空想社会主义因素。

A.加深中国半殖民地化程度 B.沉重打击清王朝的封建统治

C.彻底结束中国的帝制时代 D.其政治方案均得以顺利推行

31. 史学家杰里?本特利说:“太平天国的改革方案包含了很多激进的特征,对不满的民众很有吸引力。”其方案中对农民最具吸引力的是

A.平均分配土地 B.产品上交国库

C.奖励技术发明 D.开设新式学堂

32. 英国人密迪乐向太平天国将领提出进行鸦片贸易的主张,遭到严厉拒绝。后英国特使又就《南京条约》的“条约权利”向太平天国提出要求,被置之不理,这说明太平天国领导者

A.认清了资本主义的侵略本质 B.具有独立自主的外交思想

C.将反侵略作为运动主要目标 D.初步形成近代的外交理念

第II卷(非选择题,共52分)

二、非选择题(3道大题,共52分,33题18分,34题16分,35题18分)

33. (18分)地方行政制度演变是古代中国政治文明的重要组成部分。阅读材料,完成下列要求。

材料一(秦).郡县官吏统统由享受俸禄的职业官僚担任,任免权集中于中央。…… 郡守掌行政,郡尉掌军事,郡监御史掌监察。……郡县官必须服从朝廷的统一调动。官员调任官职,不得携带旧部属吏。每年正月“大课”,中央课考郡守,郡守考课县令长。

——李治安主编《唐宋元明清中央与地方关系研究》

材料二 作为历史上第一个由北方民族建立的全国统一王朝,加强中央集权固然重要,稳定地方局势则尤为迫切。江南局势长期动荡,元廷必须予各军事占领区以相对集中的事权,以便遇到紧急事务能够迅速决策。 且疆域辽阔,为汉唐所不及,很难一一统属,设行省而代替中书省对其力所不及的地区进行管理,中央再从大局上实施节制,提纲挈领,确实是一种具有明显优点的统治模式。

—摘编自张帆《元朝行省的两个基本特征——读李治安<行省制度研究>》

(1) 根据材料一 ,概括秦朝郡县制的主要内容。(8分)

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出元代实行行省制的原因,并简述行省制推行的历史意义。(10分)

34. (16分)选官用人关乎国家的长治久安,中国古代的选官制度源远流长。阅读材 料,完成下列要求。

材料一 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

一一阎步克《汉选官制变迁史稿》

材料二 魏晋时代,中央政府行使职权能力有限,全国选举难于推行,乃由中央指定各地域 之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才.造成表册.送政府作为录用之根据。

——钱穆《中国传统政治》

材料三 科举考试是中国古代选拔官员的主要方法,其一直坚持的是自由报名、公开考试、平等竞争、择优取士的原则,基本理念是“至公”,……可以说,科举制是封建社会的 “平民政治”。这在一定程度上打破了皇族及豪强宗法势力对于政治权力的垄断,促进了社会的良性流动,扩大了统治阶级政治统治的合法性基础。

摘编自邹一南《淺谈科举制度对中国社会的影响》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出西汉与魏晋时期实行的选官制度及其标准 (4分)

(2) 根据材料三并结合所学知识,说明“科举制是封建社会’平民政治’”这一观点的理 由。综合上述材料,概括指出我国古代官员选拔演变的主要趋势。(12分)

35. (18分)历史的发展是一个延续和传承的过程。阅读材料,完成下列要求。

材料一 罗马共和国建立之初,平民为摆脱悲惨命运,同贵族进行了长期斗争,斗争焦点之一就是反对贵族的司法垄断和专横。《十二铜表法》正是平民反对贵族统治取得的一个胜利成果,是罗马法从习惯法到成文法的里程碑。

——摘编自李红《浅谈古代罗马法的形成与发展》

材料二 “王在法下”是英国法治传统与生俱来的属性之一。1215年《大宪章〉〉是第一个限制封建王权的文件。1689年《权利法案》确立议会高于王权的原则,奠定君主立宪政体的理论和法律基础。1701年《王位继承法》进一步限制国王的王位继承和任命法官等权力,并宣告司法独立,为英国宪政道路进一步扫清障碍。

—摘编自唐铭遥《浅析英国宪政传统》、孙晔《早期英国司法独立过程初探》

(1)据材料一并结合所学知识,指出《十二铜表法》颁布的原因并简要说明其颁布的 意义。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代英国国王权力的演变历程,并指出其君主立宪制的特点。(12分)

洛阳市2020—2021学年第一学期期中考试

高一历史试卷参考答案

一、 选择题(共32道小题,每小题1. 5分,共48分)

1.B 2. A 3.D 4. B 5. B 6. B 7. D 8. B 9. C 10. A 11. B 12. A 13. C 14. B 15. C 16. C 17. D 18. A 19. C 20. A 21. A 22. B 23. C 24. D 25. A 26. A 27. C 28. D 29. B 30. B 31. A 32. B

二、 非选择题(3道大题,共52分,33题18分,34题16分,35题18分)

33. (18分)

(1) 内容:郡县官吏由中央任命;郡县官吏分工明确;郡县官吏必须服从中央统一调动;定期实行分级考核。(8分)

(2) 原因:加强中央集权;应对江南动荡的局势;疆域辽阔,需强化治理;吸取前朝集权过度的教训。(6分,任答3点即可)

意义:加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一;(2分)是中国古代地方行政制度的重大变革,是我国省制的开端。(2分)

34.(16 分)

⑴西汉:察举制。标准:孝廉(品德)。魏晋:九品中正制。标准:门第族望。(4分)

(2)理由:科举制坚持自由平等,公平公正的原则;打破了世家大族对官吏的垄断地位,有利于庶族地主参政;促进了社会阶层间的流动。(6分)

趋势:选拔标准由品德、门第到才学,日趋公平公正;选拔方式由举荐、评品到考 试,日趋严密科学;选官权逐渐从地方收归中央;选官基础日益扩大,官员素 质不断提高。(6分,任答3点即可)

35. (18分)

(1) 原因:平民与贵族的长期斗争;习惯法自身的弊端。(4分)

意义:《十二铜表法》的颁布,使平民的利益得到保护;是罗马法从习惯法到成文法的里程碑。(2分)

(2) 演变历程:1689年颁布《权利法案》确立议会高于王权的原则,从法律上限制国王的立法权、财政权和军事权;1701年通过《王位继承法》确立王 位继承原则,并强调司法独立,进一步限制王权;1721年责任内阁 制形成,国王丧失行政权,处于统而不治的地位。(6分)

特点:君主制、贵族制和民主制相结合;议会是国家的权力中心;国王统而不治,受到议会和法律的制约。(6分)

高一历史试卷

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,全卷共6页,共100分,考试 时间为90分钟。

第I卷(选择题,共48分)

注意事项:

1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、考号填写在答题卡上。

2. 考试结束,将答题卡交回。

―、选择题(共32道小题,每小题1.5分,共48分)

1. 据史料记载,商王断定大事,要综合王、卿士、庶民(人)、卜(龟)和筮等五方面意见。

若王、卿士和庶民一致同意,而龟筮反对,则以不动为好,动则不利。这表明商朝

A.行政机构已相对完备 B.政治带有神秘色彩

C.商王的权力十分有限 D.民主决策已成定制 *

2. 商朝各附属国基本保持原有的社会结构,有很大自主权。西周则以周王的名义“授土”、“授民”,派亲族、姻亲和功臣到新占领区建立诸侯国,确立其天下共主的地位。 这说明西周

A.对地方控制进一步加强 B.已形成大一统局面

C.中央集权制度逐渐确立 D.贵族政治开始出现

3. 商周社交礼仪有“六挚”之说:“王执皮帛(鹿皮束帛),卿执羔,大夫执雁,士执雉,庶人执驚.工商执鸡。”这反映了商周时期

A.礼物品种多样 B.疆域面积扩大

C.社交活动频繁 D.等级制度明显

4. 斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“新皇帝废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分为若干个行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任命并向其负责的官员。”材料描述的制度是

A.皇帝制度 B.郡县制

C.三公九卿制 D.行省制

5. 公元前220年起,秦朝陆续修建以咸阳为中心的三条驰道:一条向东直通过去的燕、齐地区;一条向南直达吴、楚地区;一条从咸阳直达九原郡(今内蒙古包头市)。 驰道宽50步,车轨宽6尺。驰道的修建

A.推动国家走向统一 B.便于加强中央对地方的治理

C.有效扩展秦朝疆域 D.维护了秦朝统治的长治久安

6. 汉武帝颁布推恩令三十多年后,汉初的20个诸侯国,除6国未分封外,其余14国封侯者已达165人。这说明推恩令的实行

A.导致了地方管理的混乱 B.分化削弱了各诸侯国势力

C.耗费时间长效果不显著 D.得到各诸侯王的大力拥护

7. 据史书记载,汉初出现“极权丞相”现象,皇帝见丞相时,要起立行礼,“丞相有病,皇帝亲至问病,从西门进入”。为改变此局面,汉武帝

A.设置刺史 B.颁布推恩令

C.建立三公九卿制 D.设立中外朝制度

8. 唐代所有以皇帝诏敕形式颁布的政府法令,既须皇帝画敕,又须中书、门下两省共 同认可,并经政事堂盖印,否则便不具有合法性。这反映了唐代

A.尚书省权力被削弱 B.皇权受到一定制约

C.君主专制空前强化 D.宰相权力有名无实

9. 下图所示的中央机构创立于

A.秦朝 B.唐朝 C.宋朝 D.元朝

10. 元代的高层政区(行省)不存在多个机构并立,而实行众官集体负责制,尤其是军事、财赋二权不得集于一人,且调动军队、更改赋税等都须有中书省的诏令。这表明元代行省

A.权力受到中央节制 B.重在管理军事和财政

C.权力分散效率低下 D.仅是中央的派出机构

11. 《明史》记载,太祖“革中书省,归其政于六部”,“又仿宋制置殿阁大学士”,“成祖简翰林官直(值)文渊阁,参预机务”,仁宗以后,诸大学士“品位尊崇,地居近密…… 裁决机宜,悉由票拟”。由此可知,明朝内阁

A.在明太祖时期正式出现 B.在明成祖时期开始参与国是

C.逐渐成为中央行政机构 D.首辅的地位呈逐渐上升趋势

12. 军机处设立之初,既没有固定的办公地点,也没有专职的官员,成员也无定额,皆由雍正帝特旨选任。由此可知,军机处的设立

A.有利于强化皇权 B.便于提高决策科学性

C.节约了财政开支 D.有助于精简政府机构

13.伯利克里时代,雅典所有的官职(十将军除外)向全体公民开放,任何人都可以通过抽签选举的方式担任政府中的各级官职,各级官职任期较短且不得连任。这体现古代雅典民主政治的特点是

A.人人平等 B.法律至上 C.轮番而治 D.小国寡民

14. 克里斯提尼改革肃清了氏族残余,完成雅典由氏族向国家的过渡。促成这一过渡采取的重要措施是

A.制定了陶片放逐法 B.成立十个地区部落代替血缘部落

C.建立十将军委员会 D.设立五百人会议代替四百人会议

15. 罗马法规定,当事人及其他诉讼关系人包括代理人、证人、鉴定人等在民事诉讼中应承担陈述真实情况的义务,对故意违背真实义务的人处以“虚言罚”。这表明罗马法

A.遵循私法至上 B.重视诉讼程序

C.注重诉讼诚信 D.崇尚科学理性

16. 公元212年,罗马皇帝安东尼努斯颁行了著名的“卡拉卡拉敕令”,规定凡是居住在罗马帝国范围内的自由人全部享有罗马公民权。这一敕令

A.有利于罗马共和国的扩张 B.适应民主制的发展需要

C.扩大了罗马帝国统治基础 D.使罗马法形成完善体系

17. 2019年10月29日,英国首相鲍里斯.约翰逊表示,议会下院将于12月12日提前大选,以打破有关他提出的脱欧条款的僵局。大选后,新的议会有可能批准该协议。据此可知,英国

A.议会对内阁负责 B.首相由议会选举产生

C.国王“统而不治” D.内阁受到下院的制约

18. 1832年议会改革,英国选民从占人口总数的大约2%增加到3. 3%,19世纪后半期,成年男子获得普选权,1918年年满30岁的妇女拥有选举权。这说明英国

A.民主进程不断推进 B.阶级差别渐渐消失

C.立宪政体缓慢形成 D.上院权力逐渐扩大

19. 有学者认为,对1787年的美国来说,必须通过回到“君主”,即通过类似于君主制的设计,才能使13个殖民地凝聚为一个有机的政治体。这一看法是基于当时美国

A.分权制衡体制的确立 B.深受英国政体的影响

C.中央政府的软弱无力 . D.有实行君主制的传统

20. 杰斐逊(1743年一 1826年)等美国政治家们提出,美国可以实行“双重分权”机制,

既实现国家权力之间的横向分权,又实现中央与地方之间的纵向分权。这一思想在美国制度设计中体现为

A.三权分立与联邦制 B.总统制与两院制

C.三权分立与民主制 D.共和制与总统制

21. 1875年法国议员提出宪法修正案,以承认“共和国总统”职衔的方式避开明确的 “共和国”字样,最终才被议会以353对352票的微弱优势通过。有人戏称其为“从窗缝潜入的共和国”。这一现象说明法国

A.共和制确立的艰难 B.共和观念深入人心

C.政治体制不断完善 D.民众缺乏革命精神

22. 1877年,时任法国总统麦克马洪逼迫共和派内阁下台后,任命布罗伊组成君主派内阁,但是控制众议院的共和派议员以惊人的一致对布罗伊内阁投了不信任票。 根据当时宪法,麦克马洪可以

A.直接任命新内阁 B.经参议院同意解散众议院

C.否决众议院议案 D.经最高法院同意解散议会

23. 德意志统一后,俾斯麦曾在议会公开宣称“我们这里不是英国,我们作大臣的是国王的奴仆,而不是你们的奴仆。”这表明德意志

A.统一前后政治没有发生变化 B.议会从属于普鲁士王国

C.政治体制带有浓厚封建色彩 D.是一个没有政党的国家

24. 道光十八年(1838年),鸿胪寺卿黄爵滋上奏称:“今年各省漕赋之疲累,官吏之亏空,商民之交困,皆由银价昂,钱价贱。”出现这一现象的主要原因是

A.中国长期外贸出超 B.洋布充斥国内市场

C.地方官吏贪污腐败 D.鸦片走私活动盛行

25. 《南京条约》中开放通商的“五口”,是英国人基于“广州是传统的外贸口岸;福州靠近盛产红茶的武夷山;上海临近富饶的江浙”等选择的结果。这表明英国发动鸦片战争意在

A.打开中国的市场 B.掠夺中国劳动力

C.向中国倾销鸦片 D.向中国大量投资

26. 19世纪50年代,英国伯爵克勒拉德恩在给包令博士的信中说到:“自从条约缔结后,对华通商的扩展非常有限,帝国非常失望,希望我们和法美通力合作.迫使清政府允许换约。”材料中的“条约”是

A.《南京条约》 B.《北京条约》 C.《马关条约》 D.《辛丑条约》

27.中英《南京条约》附件规定:英国的侨民、商人同中国人发生冲突,犯法或成为被告,只能由英国驻中国的管事官裁判,中国政府不得过问。这说明中国丧失了

A.领土主权 B.贸易主权 C.司法主权 D.关税主权

28. 1858年《天津条约》规定,中国与欧美各国应该互派使节。但多年来,派遣常驻使节一直是欧美国家单方面的行动,清廷没有任何动静。这反映当时

A.欧美急于扩大侵华权益 B.清廷坚持闭关锁国政策

C.清廷固守华夷之辨观念 D.清廷近代外交意识淡薄,

29. 第二次鸦片战争期间,广州城乡民众用游击战术袭击敌人;港澳等地被外国人雇佣的工人,纷纷返乡;天津、烟台、旅顺乃至北京附近,都有民众自发起来袭击侵略军。中国民众的这些行为

A.维护了国家的主权完整 B.体现了自发的反侵略意识

C.反映了民主意识的觉醒 D.得到了清政府的有力支持

30. 下面是两位学者对近代中国民主革命中某一历史事件的论述,这一事件

学者1:山河破碎,内忧外患激起的布衣之怒。

学者2:不仅借助外来的思想武器,动员、鼓舞、组织了革命力量,而且在自己的政治纲领中.表现了空想社会主义因素。

A.加深中国半殖民地化程度 B.沉重打击清王朝的封建统治

C.彻底结束中国的帝制时代 D.其政治方案均得以顺利推行

31. 史学家杰里?本特利说:“太平天国的改革方案包含了很多激进的特征,对不满的民众很有吸引力。”其方案中对农民最具吸引力的是

A.平均分配土地 B.产品上交国库

C.奖励技术发明 D.开设新式学堂

32. 英国人密迪乐向太平天国将领提出进行鸦片贸易的主张,遭到严厉拒绝。后英国特使又就《南京条约》的“条约权利”向太平天国提出要求,被置之不理,这说明太平天国领导者

A.认清了资本主义的侵略本质 B.具有独立自主的外交思想

C.将反侵略作为运动主要目标 D.初步形成近代的外交理念

第II卷(非选择题,共52分)

二、非选择题(3道大题,共52分,33题18分,34题16分,35题18分)

33. (18分)地方行政制度演变是古代中国政治文明的重要组成部分。阅读材料,完成下列要求。

材料一(秦).郡县官吏统统由享受俸禄的职业官僚担任,任免权集中于中央。…… 郡守掌行政,郡尉掌军事,郡监御史掌监察。……郡县官必须服从朝廷的统一调动。官员调任官职,不得携带旧部属吏。每年正月“大课”,中央课考郡守,郡守考课县令长。

——李治安主编《唐宋元明清中央与地方关系研究》

材料二 作为历史上第一个由北方民族建立的全国统一王朝,加强中央集权固然重要,稳定地方局势则尤为迫切。江南局势长期动荡,元廷必须予各军事占领区以相对集中的事权,以便遇到紧急事务能够迅速决策。 且疆域辽阔,为汉唐所不及,很难一一统属,设行省而代替中书省对其力所不及的地区进行管理,中央再从大局上实施节制,提纲挈领,确实是一种具有明显优点的统治模式。

—摘编自张帆《元朝行省的两个基本特征——读李治安<行省制度研究>》

(1) 根据材料一 ,概括秦朝郡县制的主要内容。(8分)

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出元代实行行省制的原因,并简述行省制推行的历史意义。(10分)

34. (16分)选官用人关乎国家的长治久安,中国古代的选官制度源远流长。阅读材 料,完成下列要求。

材料一 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

一一阎步克《汉选官制变迁史稿》

材料二 魏晋时代,中央政府行使职权能力有限,全国选举难于推行,乃由中央指定各地域 之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才.造成表册.送政府作为录用之根据。

——钱穆《中国传统政治》

材料三 科举考试是中国古代选拔官员的主要方法,其一直坚持的是自由报名、公开考试、平等竞争、择优取士的原则,基本理念是“至公”,……可以说,科举制是封建社会的 “平民政治”。这在一定程度上打破了皇族及豪强宗法势力对于政治权力的垄断,促进了社会的良性流动,扩大了统治阶级政治统治的合法性基础。

摘编自邹一南《淺谈科举制度对中国社会的影响》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出西汉与魏晋时期实行的选官制度及其标准 (4分)

(2) 根据材料三并结合所学知识,说明“科举制是封建社会’平民政治’”这一观点的理 由。综合上述材料,概括指出我国古代官员选拔演变的主要趋势。(12分)

35. (18分)历史的发展是一个延续和传承的过程。阅读材料,完成下列要求。

材料一 罗马共和国建立之初,平民为摆脱悲惨命运,同贵族进行了长期斗争,斗争焦点之一就是反对贵族的司法垄断和专横。《十二铜表法》正是平民反对贵族统治取得的一个胜利成果,是罗马法从习惯法到成文法的里程碑。

——摘编自李红《浅谈古代罗马法的形成与发展》

材料二 “王在法下”是英国法治传统与生俱来的属性之一。1215年《大宪章〉〉是第一个限制封建王权的文件。1689年《权利法案》确立议会高于王权的原则,奠定君主立宪政体的理论和法律基础。1701年《王位继承法》进一步限制国王的王位继承和任命法官等权力,并宣告司法独立,为英国宪政道路进一步扫清障碍。

—摘编自唐铭遥《浅析英国宪政传统》、孙晔《早期英国司法独立过程初探》

(1)据材料一并结合所学知识,指出《十二铜表法》颁布的原因并简要说明其颁布的 意义。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代英国国王权力的演变历程,并指出其君主立宪制的特点。(12分)

洛阳市2020—2021学年第一学期期中考试

高一历史试卷参考答案

一、 选择题(共32道小题,每小题1. 5分,共48分)

1.B 2. A 3.D 4. B 5. B 6. B 7. D 8. B 9. C 10. A 11. B 12. A 13. C 14. B 15. C 16. C 17. D 18. A 19. C 20. A 21. A 22. B 23. C 24. D 25. A 26. A 27. C 28. D 29. B 30. B 31. A 32. B

二、 非选择题(3道大题,共52分,33题18分,34题16分,35题18分)

33. (18分)

(1) 内容:郡县官吏由中央任命;郡县官吏分工明确;郡县官吏必须服从中央统一调动;定期实行分级考核。(8分)

(2) 原因:加强中央集权;应对江南动荡的局势;疆域辽阔,需强化治理;吸取前朝集权过度的教训。(6分,任答3点即可)

意义:加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一;(2分)是中国古代地方行政制度的重大变革,是我国省制的开端。(2分)

34.(16 分)

⑴西汉:察举制。标准:孝廉(品德)。魏晋:九品中正制。标准:门第族望。(4分)

(2)理由:科举制坚持自由平等,公平公正的原则;打破了世家大族对官吏的垄断地位,有利于庶族地主参政;促进了社会阶层间的流动。(6分)

趋势:选拔标准由品德、门第到才学,日趋公平公正;选拔方式由举荐、评品到考 试,日趋严密科学;选官权逐渐从地方收归中央;选官基础日益扩大,官员素 质不断提高。(6分,任答3点即可)

35. (18分)

(1) 原因:平民与贵族的长期斗争;习惯法自身的弊端。(4分)

意义:《十二铜表法》的颁布,使平民的利益得到保护;是罗马法从习惯法到成文法的里程碑。(2分)

(2) 演变历程:1689年颁布《权利法案》确立议会高于王权的原则,从法律上限制国王的立法权、财政权和军事权;1701年通过《王位继承法》确立王 位继承原则,并强调司法独立,进一步限制王权;1721年责任内阁 制形成,国王丧失行政权,处于统而不治的地位。(6分)

特点:君主制、贵族制和民主制相结合;议会是国家的权力中心;国王统而不治,受到议会和法律的制约。(6分)

同课章节目录