安徽省安庆市怀宁县二中2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 安徽省安庆市怀宁县二中2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 177.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-11-17 23:18:23 | ||

图片预览

文档简介

____________________________________________________________________________________________

怀宁县二中2020—2021学年度第一学期期中考试

高一历史试题

一、单项选择题(本题共30小题,每小题2分,共60分)

1. 《世界遗产名录》通过良渚考古发掘,学者们普遍认为当时私有制已经产生,阶级分化日益明显,出现了权贵阶层。以下能作为直接证据的考古发现是

A. 城中发现20多万公斤的炭化稻堆积

B. 少数墓葬有精美的玉器和陶器随葬

C. 古城遗址布局与山形水势充分契合

D. 碳14测定年代为公元前3000年左右

2. 在西周的金文记载中已经有“戎”“夷”之称。“华夏”各国间存在纷争,但无论各国关系多么敌对,它们并不称呼对方为“戎”“夷”。这一现象反映了先秦时期

A. 实现国家统一成为社会的共识 B. 民族和文化认同观念已经出现

C. 农耕文明与游牧文明冲突剧烈 D. 血缘成为维系政治认同的纽带

3. 魏晋南北朝时期,江南地区摆脱了原先落后停滞的状态,出现“一岁或稔(丰收),则数郡忘饥…丝绵布帛之饶”的景象,其主要原因在于

A. 三国鼎立局面的出现 B. 社会动荡不安

C. 北方人口大量南迁 D. 丝绸之路开辟

4. 吴道子是唐代著名画家,其名作《送子天王图》取自佛教故事,描绘的是释迦牟尼降生后,其父净饭王和摩耶夫人抱着他去向诸神礼拜的故事。下列相关解读最准确的是

A. 唐代佛教影响政治生活 B. 唐代市民文化繁荣

C. 唐代中外文化交融加强 D. 唐代国家统一社会安定

5. 《元史卷202》载:“元起朔方,固已崇尚释教(佛教),及得西域,世祖以地广而险远,……思有以因其俗而柔其人,乃郡县土番之地,设官分职,而领之于帝师。”这里“官”的管辖权属于

A. 宣政院 B. 腹里 C. 理藩院 D. 驻藏大臣

6. 辽太宗耶律德光统治时期,采取了“胡汉分治”的制度,即“以国制治契丹,以汉制待汉人。”这一做法的出发点在于

A. 适应不同的生产力和生产方式 B. 巩固契丹族的奴隶制度

C. 为了笼络扶植汉族地主官僚 D. 顽固推行民族分化政策

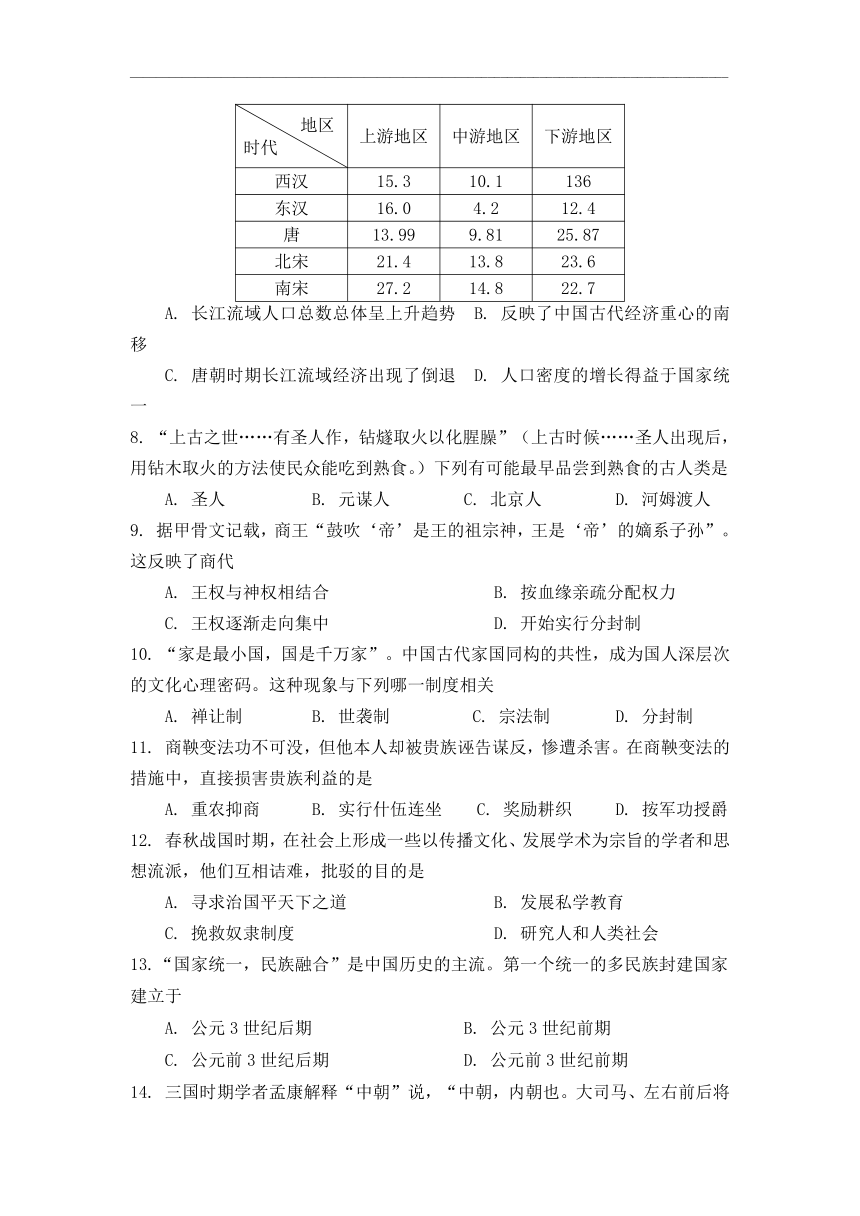

7. 下面表格是关于我国汉朝到宋朝时期长江流域人口密度比较表(人/平方千米),此表能够直接说明

地区 时代 上游地区 中游地区 下游地区

西汉 15.3 10.1 136

东汉 16.0 4.2 12.4

唐 13.99 9.81 25.87

北宋 21.4 13.8 23.6

南宋 27.2 14.8 22.7

A. 长江流域人口总数总体呈上升趋势 B. 反映了中国古代经济重心的南移

C. 唐朝时期长江流域经济出现了倒退 D. 人口密度的增长得益于国家统一

8. “上古之世……有圣人作,钻燧取火以化腥臊”(上古时候……圣人出现后,用钻木取火的方法使民众能吃到熟食。)下列有可能最早品尝到熟食的古人类是

A. 圣人 B. 元谋人 C. 北京人 D. 河姆渡人

9. 据甲骨文记载,商王“鼓吹‘帝’是王的祖宗神,王是‘帝’的嫡系子孙”。这反映了商代

A. 王权与神权相结合 B. 按血缘亲疏分配权力

C. 王权逐渐走向集中 D. 开始实行分封制

10. “家是最小国,国是千万家”。中国古代家国同构的共性,成为国人深层次的文化心理密码。这种现象与下列哪一制度相关

A. 禅让制 B. 世袭制 C. 宗法制 D. 分封制

11. 商鞅变法功不可没,但他本人却被贵族诬告谋反,惨遭杀害。在商鞅变法的措施中,直接损害贵族利益的是

A. 重农抑商 B. 实行什伍连坐 C. 奖励耕织 D. 按军功授爵

12. 春秋战国时期,在社会上形成一些以传播文化、发展学术为宗旨的学者和思想流派,他们互相诘难,批驳的目的是

A. 寻求治国平天下之道 B. 发展私学教育

C. 挽救奴隶制度 D. 研究人和人类社会

13.“国家统一,民族融合”是中国历史的主流。第一个统一的多民族封建国家建立于

A. 公元3世纪后期 B. 公元3世纪前期

C. 公元前3世纪后期 D. 公元前3世纪前期

14. 三国时期学者孟康解释“中朝”说,“中朝,内朝也。大司马、左右前后将军、侍中、常侍、散骑、诸吏为中朝。丞相以下至六百石为外朝也。”汉朝实行中外朝制度

A. 旨在终结丞相制度 B. 有利于中央权力加强

C. 加速了西汉的灭亡 D. 有助于加强皇权专制

15. “波斯老贾度流沙,夜听驼铃识路赊。采玉河边青石子,收来东国易桑麻。”这首诗反映了

A. 丝绸之路的发展兴盛 B. 陶瓷之路的发展兴盛

C. 古代玉石业的发达 D. 古代丝织业的发达

16. 东晋建立之初,高门士族王氏当权。其代表人物王导在朝中担任宰相,王敦统重兵坐镇长江中游,内外相应,时称“王与马,共天下”。由此可知

A. 东晋门阀政治的发展 B. 东晋出现了分裂割据

C. 君主专制得到强化 D. 皇权与相权实现了合理制衡

17. 在两汉,江南的农作物主要是水稻,而南朝时则有稻、麦、黍、粟、菽、麻以及其它各种杂谷……北方陆地作物大量移植南方。这表明

A. 两汉时江南地区经济发展水平较低

B. 南朝时江南地区生活水平显著提高

C. 江南地区的土地利用率有较大提高

D. 江南的农业发展水平已经超过北方

18. 某同学搜集到以下四幅图片,请帮他拟定一个正确的主题

①《赤壁之战形势图》 ②《三国鼎立形势图》

③《淝水之战形势图》 ④《北魏孝文帝迁都示意图》

A. 中华文明的起源 B. 统一国家的建立

C. 繁荣开放的社会 D. 政权分立和民族交融

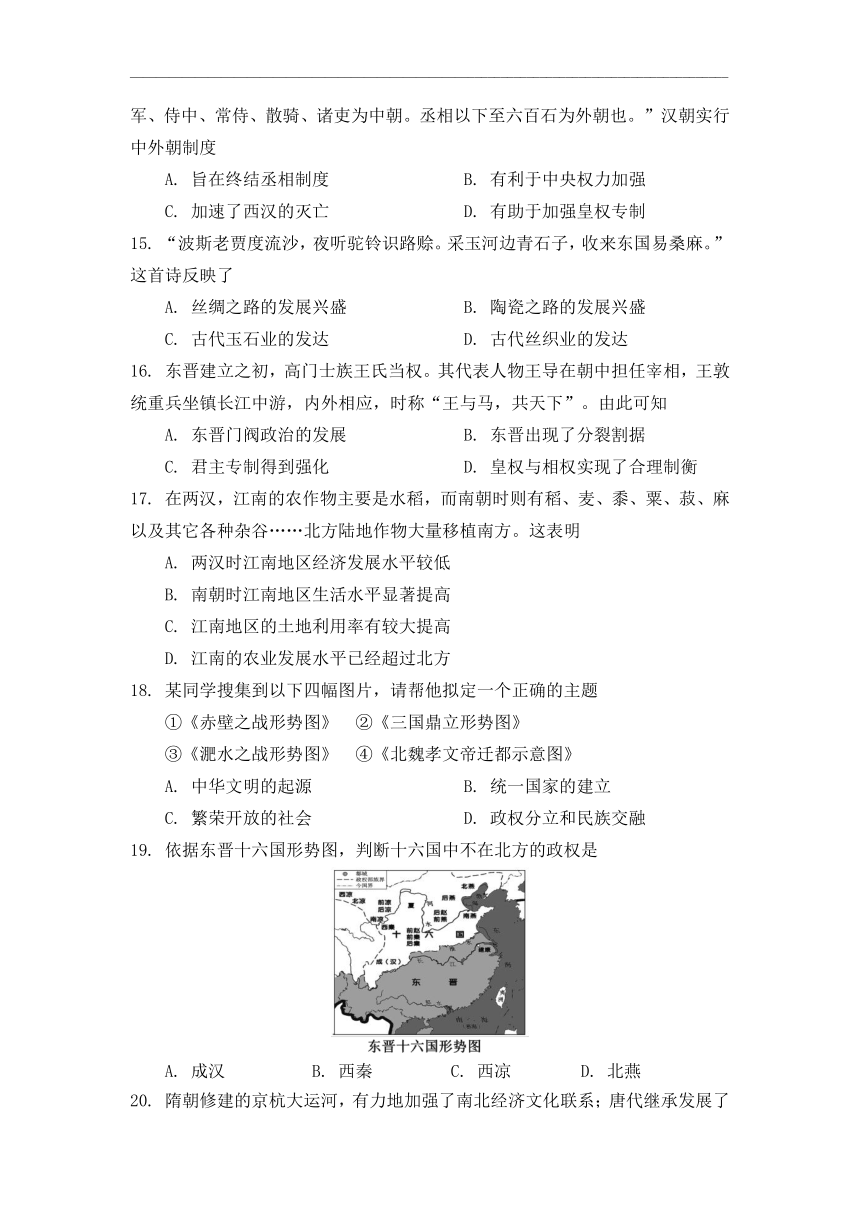

19. 依据东晋十六国形势图,判断十六国中不在北方的政权是

A. 成汉 B. 西秦 C. 西凉 D. 北燕

20. 隋朝修建的京杭大运河,有力地加强了南北经济文化联系;唐代继承发展了隋朝的建设成果,使这一主干交通构成了“奉长安文化为中心、仰东南财富以存立”的唐王朝的生命线。这反映了隋唐时期

A. 人工运河修建技术领先世界 B. 水路运输成为主要交通形式

C. 经济重心南移产生重大影响 D. 交通建设促进国家统一稳定

21. 中国古代赋税制度的一大转变是改变以人丁为主的赋税制度,而“唯以资产为宗,不以丁身为本”。促成这一转变的是

A. 战国商鞅变法 B. 西汉休养生息政策

C. 魏晋时期租调制 D. 唐朝两税法

22. 你是唐太宗时的一名中书令,为挫败突厥贵族对内地的掠夺,按唐太宗的旨意起草了一份关于如何出兵防御的诏令,接下来你会

①交兵部出兵 ②交门下省审议 ③交尚书省处理

A. ①②③ B. ②③① C. ①③② D. ②①③

23. 中唐诗人刘禹锡感叹:“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”造成这一历史变化主要原因是

A. 民族融合,血统不保 B. 南北统一,武人当道

C. 科举推行,名门败落 D. 三省六部,权相难现

24. “虎溪三笑”讲的是儒者陶渊明、道士陆修静、僧人慧远一起品茗畅谈、乐而忘返的故事。故事本身是虚构的,却在唐宋诗歌、绘画作品中时有出现。据此可以得出符合史实的结论是,当时

A. 儒道佛出现融合的趋势 B. 佛教开始传入中国

C. 诗歌创作呈现繁荣局面 D. 绘画风格以写实为主

25. 英国大英博物馆藏有一件来自中国的画卷临摹品,它的原作创作于东晋,体现了“以形写神”的特色。该画卷最可能是

A. 《禹贡地域图》 B. 《女史箴图》 C. 《齐民要术》 D. 《送子天王图》

26. 下列是某学者整合的关于宋代的主要资料,由此可见宋代

(1)宋太祖极力提倡“宰相须用读书人”

(2)对先贤哲人的重视,“命茸修先圣庙”

(3)要求武人读书,“并励武人读书”

A. 注重“以文治国” B. 中央集权加强

C. 冗官现象严重 D. 理学影响深远

27. 1069年,宋神宗任用王安石主持变法,取得一些成果,但并未挽救北宋衰亡的命运。下列有关王安石变法的评价不正确的是

A. 实现了富国强兵 B. 涉及范围广领域宽

C. 加重了人民的负担 D. 加剧了统治阶级内部的分裂

28. 在北宋与辽和西夏的关系中,北宋每年送给辽一笔钱物,称为“岁币”,每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。这带来的影响有

①北宋获得了北部边防的安定 ②财政状况日益恶化

③增加了汉族和少数民族之间的隔阂 ④造成官僚队伍的膨胀

A. ①③ B. ②③ C. ①② D. ③④

29. 岳飞《满江红·怒发冲冠》中,有“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”一句。其中的“匈奴”指的是

A. 匈奴统治者 B. 女真统治者 C. 契丹统治者 D. 党项统治者

30. 12世纪后期,有一位统治者百姓誉为“小尧舜”,他统治时期史称

A. “文景之治” B. “贞观之治” C. “开元盛世” D. “大定之治”

二、非选择题(共40分)

31. 阅读材料,回答问题。(20分)

材料一 反映战国时期商鞅变法的一组图片

材料二 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,尤以务本之故,倾邻国而雄诸侯。???????

——《汉书·食货志》

材料三 太史公曰:商君,其天资刻薄人也。迹其欲干孝公以帝王术,挟持浮说,非其质矣。且所因由嬖臣,及得用,刑公子虔,欺魏将卬,不师赵良之言,亦足发明商君之少恩矣。余尝读商君开塞耕战书,与其人行事相类。卒受恶名于秦,有以也夫。?

——《史记·商君列传》

(1)材料一反映了商鞅变法的哪些内容?(4分)

(2)材料二对商鞅变法的哪些措施给予了充分肯定?(6分)

(3)材料三评价商鞅的标准是什么?(5分)你是否同意,为什么?(5分)

32. 阅读材料,完成下列要求(20分)。

材料一 如图反映了北魏孝文帝改革的措施

材料二 “自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母”。

——唐太宗

材料三 元朝不仅版图辽阔,而且对边疆地区实施了长时间和比较稳定的统治,这是前代大一统王朝没有做到的。

——《中外历史纲要》(上)

请回答:

(1)材料一反映的是孝文帝改革中的什么措施?(2分)依据所学分析孝文帝改革产生的影响。(4分)

(2)材料二表明唐太宗实行了怎样的民族政策?(2分)试结合所学归纳唐朝处理民族关系(突厥、吐蕃、靺鞨)的方式有哪些。(4分)

(3)依据材料三和所学知识,回答元朝经略吐蕃、台湾的措施和意义。(6分)

(4)如果进行研究性学习,请你为上述材料确立一个主题。(2分)

2020—2021学年度第一学期期中考试

高一历史试题参考答案

一、单项选择题(本题共30小题,每小题2分,共60分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B B C C A A A B A C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 D A C D A A C D A D

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 D B C A B A A C B D

二、非选择题(共40分)

31. (20分)

(1)奖励耕织,统一度量衡。

(2)废除井田制,重农抑商、奖励耕战。

(3)司马迁把个人的品行和好恶作为评价标准。不同意。因为我们对历史人物的评价不仅要看其个人人品,更重要的是依据他对历史发展所起的作用:即是否有利于人类社会文明的演进,是否有利于社会的进步。

32. (20分)

(1)措施:“移风易俗”(或穿汉服,行汉礼等)

影响:促进了民族交融;缓解了民族矛盾;促进了北魏的经济发展和社会繁荣;为以后北方统一南方和隋唐盛世的出现奠定了基础。

(2)政策:民族团结政策(或开明的民族政策)

方式:军事打击;设置机构;和亲;结盟;册封(任意四点即可,答出具体史实也可)

(3)措施:吐蕃:由宣政院直接管辖;台湾:设澎湖巡检司管理。

意义:促进了边疆开发,促进统一多民族国家的发展。

(4)民族交融、统一多民族国家的发展

怀宁县二中2020—2021学年度第一学期期中考试

高一历史试题

一、单项选择题(本题共30小题,每小题2分,共60分)

1. 《世界遗产名录》通过良渚考古发掘,学者们普遍认为当时私有制已经产生,阶级分化日益明显,出现了权贵阶层。以下能作为直接证据的考古发现是

A. 城中发现20多万公斤的炭化稻堆积

B. 少数墓葬有精美的玉器和陶器随葬

C. 古城遗址布局与山形水势充分契合

D. 碳14测定年代为公元前3000年左右

2. 在西周的金文记载中已经有“戎”“夷”之称。“华夏”各国间存在纷争,但无论各国关系多么敌对,它们并不称呼对方为“戎”“夷”。这一现象反映了先秦时期

A. 实现国家统一成为社会的共识 B. 民族和文化认同观念已经出现

C. 农耕文明与游牧文明冲突剧烈 D. 血缘成为维系政治认同的纽带

3. 魏晋南北朝时期,江南地区摆脱了原先落后停滞的状态,出现“一岁或稔(丰收),则数郡忘饥…丝绵布帛之饶”的景象,其主要原因在于

A. 三国鼎立局面的出现 B. 社会动荡不安

C. 北方人口大量南迁 D. 丝绸之路开辟

4. 吴道子是唐代著名画家,其名作《送子天王图》取自佛教故事,描绘的是释迦牟尼降生后,其父净饭王和摩耶夫人抱着他去向诸神礼拜的故事。下列相关解读最准确的是

A. 唐代佛教影响政治生活 B. 唐代市民文化繁荣

C. 唐代中外文化交融加强 D. 唐代国家统一社会安定

5. 《元史卷202》载:“元起朔方,固已崇尚释教(佛教),及得西域,世祖以地广而险远,……思有以因其俗而柔其人,乃郡县土番之地,设官分职,而领之于帝师。”这里“官”的管辖权属于

A. 宣政院 B. 腹里 C. 理藩院 D. 驻藏大臣

6. 辽太宗耶律德光统治时期,采取了“胡汉分治”的制度,即“以国制治契丹,以汉制待汉人。”这一做法的出发点在于

A. 适应不同的生产力和生产方式 B. 巩固契丹族的奴隶制度

C. 为了笼络扶植汉族地主官僚 D. 顽固推行民族分化政策

7. 下面表格是关于我国汉朝到宋朝时期长江流域人口密度比较表(人/平方千米),此表能够直接说明

地区 时代 上游地区 中游地区 下游地区

西汉 15.3 10.1 136

东汉 16.0 4.2 12.4

唐 13.99 9.81 25.87

北宋 21.4 13.8 23.6

南宋 27.2 14.8 22.7

A. 长江流域人口总数总体呈上升趋势 B. 反映了中国古代经济重心的南移

C. 唐朝时期长江流域经济出现了倒退 D. 人口密度的增长得益于国家统一

8. “上古之世……有圣人作,钻燧取火以化腥臊”(上古时候……圣人出现后,用钻木取火的方法使民众能吃到熟食。)下列有可能最早品尝到熟食的古人类是

A. 圣人 B. 元谋人 C. 北京人 D. 河姆渡人

9. 据甲骨文记载,商王“鼓吹‘帝’是王的祖宗神,王是‘帝’的嫡系子孙”。这反映了商代

A. 王权与神权相结合 B. 按血缘亲疏分配权力

C. 王权逐渐走向集中 D. 开始实行分封制

10. “家是最小国,国是千万家”。中国古代家国同构的共性,成为国人深层次的文化心理密码。这种现象与下列哪一制度相关

A. 禅让制 B. 世袭制 C. 宗法制 D. 分封制

11. 商鞅变法功不可没,但他本人却被贵族诬告谋反,惨遭杀害。在商鞅变法的措施中,直接损害贵族利益的是

A. 重农抑商 B. 实行什伍连坐 C. 奖励耕织 D. 按军功授爵

12. 春秋战国时期,在社会上形成一些以传播文化、发展学术为宗旨的学者和思想流派,他们互相诘难,批驳的目的是

A. 寻求治国平天下之道 B. 发展私学教育

C. 挽救奴隶制度 D. 研究人和人类社会

13.“国家统一,民族融合”是中国历史的主流。第一个统一的多民族封建国家建立于

A. 公元3世纪后期 B. 公元3世纪前期

C. 公元前3世纪后期 D. 公元前3世纪前期

14. 三国时期学者孟康解释“中朝”说,“中朝,内朝也。大司马、左右前后将军、侍中、常侍、散骑、诸吏为中朝。丞相以下至六百石为外朝也。”汉朝实行中外朝制度

A. 旨在终结丞相制度 B. 有利于中央权力加强

C. 加速了西汉的灭亡 D. 有助于加强皇权专制

15. “波斯老贾度流沙,夜听驼铃识路赊。采玉河边青石子,收来东国易桑麻。”这首诗反映了

A. 丝绸之路的发展兴盛 B. 陶瓷之路的发展兴盛

C. 古代玉石业的发达 D. 古代丝织业的发达

16. 东晋建立之初,高门士族王氏当权。其代表人物王导在朝中担任宰相,王敦统重兵坐镇长江中游,内外相应,时称“王与马,共天下”。由此可知

A. 东晋门阀政治的发展 B. 东晋出现了分裂割据

C. 君主专制得到强化 D. 皇权与相权实现了合理制衡

17. 在两汉,江南的农作物主要是水稻,而南朝时则有稻、麦、黍、粟、菽、麻以及其它各种杂谷……北方陆地作物大量移植南方。这表明

A. 两汉时江南地区经济发展水平较低

B. 南朝时江南地区生活水平显著提高

C. 江南地区的土地利用率有较大提高

D. 江南的农业发展水平已经超过北方

18. 某同学搜集到以下四幅图片,请帮他拟定一个正确的主题

①《赤壁之战形势图》 ②《三国鼎立形势图》

③《淝水之战形势图》 ④《北魏孝文帝迁都示意图》

A. 中华文明的起源 B. 统一国家的建立

C. 繁荣开放的社会 D. 政权分立和民族交融

19. 依据东晋十六国形势图,判断十六国中不在北方的政权是

A. 成汉 B. 西秦 C. 西凉 D. 北燕

20. 隋朝修建的京杭大运河,有力地加强了南北经济文化联系;唐代继承发展了隋朝的建设成果,使这一主干交通构成了“奉长安文化为中心、仰东南财富以存立”的唐王朝的生命线。这反映了隋唐时期

A. 人工运河修建技术领先世界 B. 水路运输成为主要交通形式

C. 经济重心南移产生重大影响 D. 交通建设促进国家统一稳定

21. 中国古代赋税制度的一大转变是改变以人丁为主的赋税制度,而“唯以资产为宗,不以丁身为本”。促成这一转变的是

A. 战国商鞅变法 B. 西汉休养生息政策

C. 魏晋时期租调制 D. 唐朝两税法

22. 你是唐太宗时的一名中书令,为挫败突厥贵族对内地的掠夺,按唐太宗的旨意起草了一份关于如何出兵防御的诏令,接下来你会

①交兵部出兵 ②交门下省审议 ③交尚书省处理

A. ①②③ B. ②③① C. ①③② D. ②①③

23. 中唐诗人刘禹锡感叹:“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”造成这一历史变化主要原因是

A. 民族融合,血统不保 B. 南北统一,武人当道

C. 科举推行,名门败落 D. 三省六部,权相难现

24. “虎溪三笑”讲的是儒者陶渊明、道士陆修静、僧人慧远一起品茗畅谈、乐而忘返的故事。故事本身是虚构的,却在唐宋诗歌、绘画作品中时有出现。据此可以得出符合史实的结论是,当时

A. 儒道佛出现融合的趋势 B. 佛教开始传入中国

C. 诗歌创作呈现繁荣局面 D. 绘画风格以写实为主

25. 英国大英博物馆藏有一件来自中国的画卷临摹品,它的原作创作于东晋,体现了“以形写神”的特色。该画卷最可能是

A. 《禹贡地域图》 B. 《女史箴图》 C. 《齐民要术》 D. 《送子天王图》

26. 下列是某学者整合的关于宋代的主要资料,由此可见宋代

(1)宋太祖极力提倡“宰相须用读书人”

(2)对先贤哲人的重视,“命茸修先圣庙”

(3)要求武人读书,“并励武人读书”

A. 注重“以文治国” B. 中央集权加强

C. 冗官现象严重 D. 理学影响深远

27. 1069年,宋神宗任用王安石主持变法,取得一些成果,但并未挽救北宋衰亡的命运。下列有关王安石变法的评价不正确的是

A. 实现了富国强兵 B. 涉及范围广领域宽

C. 加重了人民的负担 D. 加剧了统治阶级内部的分裂

28. 在北宋与辽和西夏的关系中,北宋每年送给辽一笔钱物,称为“岁币”,每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。这带来的影响有

①北宋获得了北部边防的安定 ②财政状况日益恶化

③增加了汉族和少数民族之间的隔阂 ④造成官僚队伍的膨胀

A. ①③ B. ②③ C. ①② D. ③④

29. 岳飞《满江红·怒发冲冠》中,有“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”一句。其中的“匈奴”指的是

A. 匈奴统治者 B. 女真统治者 C. 契丹统治者 D. 党项统治者

30. 12世纪后期,有一位统治者百姓誉为“小尧舜”,他统治时期史称

A. “文景之治” B. “贞观之治” C. “开元盛世” D. “大定之治”

二、非选择题(共40分)

31. 阅读材料,回答问题。(20分)

材料一 反映战国时期商鞅变法的一组图片

材料二 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,尤以务本之故,倾邻国而雄诸侯。???????

——《汉书·食货志》

材料三 太史公曰:商君,其天资刻薄人也。迹其欲干孝公以帝王术,挟持浮说,非其质矣。且所因由嬖臣,及得用,刑公子虔,欺魏将卬,不师赵良之言,亦足发明商君之少恩矣。余尝读商君开塞耕战书,与其人行事相类。卒受恶名于秦,有以也夫。?

——《史记·商君列传》

(1)材料一反映了商鞅变法的哪些内容?(4分)

(2)材料二对商鞅变法的哪些措施给予了充分肯定?(6分)

(3)材料三评价商鞅的标准是什么?(5分)你是否同意,为什么?(5分)

32. 阅读材料,完成下列要求(20分)。

材料一 如图反映了北魏孝文帝改革的措施

材料二 “自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母”。

——唐太宗

材料三 元朝不仅版图辽阔,而且对边疆地区实施了长时间和比较稳定的统治,这是前代大一统王朝没有做到的。

——《中外历史纲要》(上)

请回答:

(1)材料一反映的是孝文帝改革中的什么措施?(2分)依据所学分析孝文帝改革产生的影响。(4分)

(2)材料二表明唐太宗实行了怎样的民族政策?(2分)试结合所学归纳唐朝处理民族关系(突厥、吐蕃、靺鞨)的方式有哪些。(4分)

(3)依据材料三和所学知识,回答元朝经略吐蕃、台湾的措施和意义。(6分)

(4)如果进行研究性学习,请你为上述材料确立一个主题。(2分)

2020—2021学年度第一学期期中考试

高一历史试题参考答案

一、单项选择题(本题共30小题,每小题2分,共60分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B B C C A A A B A C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 D A C D A A C D A D

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 D B C A B A A C B D

二、非选择题(共40分)

31. (20分)

(1)奖励耕织,统一度量衡。

(2)废除井田制,重农抑商、奖励耕战。

(3)司马迁把个人的品行和好恶作为评价标准。不同意。因为我们对历史人物的评价不仅要看其个人人品,更重要的是依据他对历史发展所起的作用:即是否有利于人类社会文明的演进,是否有利于社会的进步。

32. (20分)

(1)措施:“移风易俗”(或穿汉服,行汉礼等)

影响:促进了民族交融;缓解了民族矛盾;促进了北魏的经济发展和社会繁荣;为以后北方统一南方和隋唐盛世的出现奠定了基础。

(2)政策:民族团结政策(或开明的民族政策)

方式:军事打击;设置机构;和亲;结盟;册封(任意四点即可,答出具体史实也可)

(3)措施:吐蕃:由宣政院直接管辖;台湾:设澎湖巡检司管理。

意义:促进了边疆开发,促进统一多民族国家的发展。

(4)民族交融、统一多民族国家的发展

同课章节目录