人教版高中语文必修一 《烛之武退秦师》课件(42张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修一 《烛之武退秦师》课件(42张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-11-18 22:03:33 | ||

图片预览

文档简介

烛

之

武

退

秦

师

无能为( )也矣

共( )其乏困

秦伯说( ),与郑人盟

夫( )晋,何厌之有

微夫( )人之力不及此

wéi

f?

gōng

yuè

f?

佚之狐( )

fán

zhuì

quē

秦军氾( )南

若不阙( )秦

夜缒( )而出

失其所与,不知( )

使杞( )子、逢( )孙戍( )之

zhì

qǐ

páng

yì

shù

学习目标

1、了解《左传》相关常识

2、掌握1-2段词类活用、古今异义、虚词、特殊句式。

3、体会、学习烛之武在国家危难面前,深明大义,义无反顾,爱国情深。

《左传》是《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》,它是继《春秋》之后我国第一部记事详细而又完整的_______史书。也是一部富有文学价值的历史散文著作。相传为鲁国史官_______所作。它与《春秋公羊传》《春秋谷梁传》并称为“________”。

它的核心思想是民本思想,如民重于天、民重于君、民为邦本的思想,主要艺术成就:

长于描写战争,善于写人,工于记言。

编年体

左丘明

春秋三传

按年月日顺序编写的史书体裁。如《春秋》(第一部编年体史书)、《左传》(第一部叙事详细的编年体史书)、《资治通鉴》(我国第一部编年体通史)等。

分不同的国家编写的史书体裁。如《国语》、《战国策》等。

以人物传记为中心的史书体裁。如《史记》、《三国志》等。

编年体

国别体

纪传体

史书体例

知识积累:

秦、晋围郑发生在公元前630年。在这之前,郑国有两件事得罪了晋国:一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是在公元前632年的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国,结果,城濮之战以楚国失败而告终。郑国感到形势不妙,马上派人出使晋国,与晋结好。甚至在公元前632年五月,“晋侯及郑伯盟于衡雍”。但是,最终也没能感化晋国。晋文公为了争夺霸权的需要,还是在两年后发动了这次战争。

秦国当时也要争夺霸权,也需要向外扩张。发生在公元前632年的城濮之战,事实上是两大军事集团之间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦、晋历史上关系一直很好;更重要的是,秦国也有向外扩张的愿望,所以,秦、晋联合也就是必然的了。

背景介绍

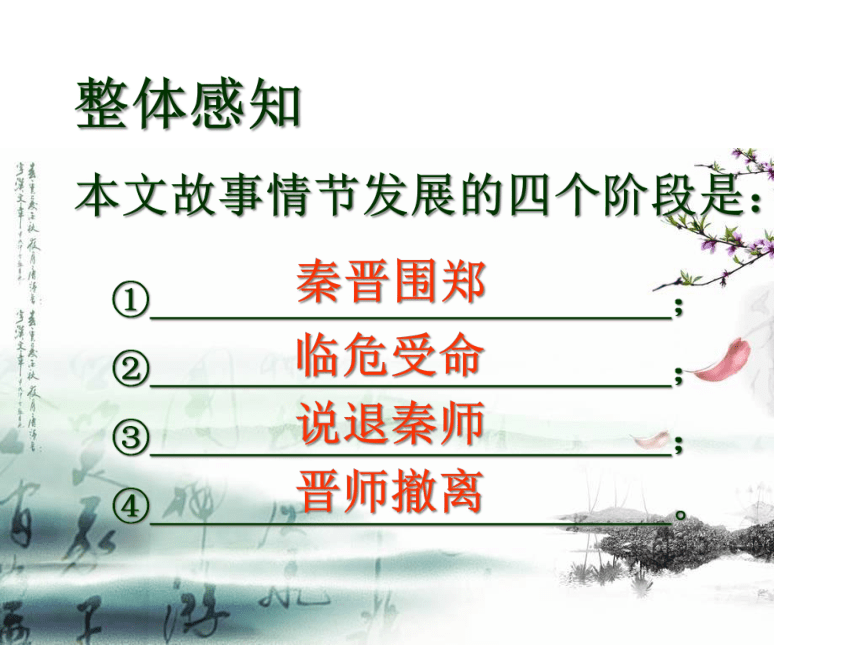

整体感知

本文故事情节发展的四个阶段是:

① ;

② ;

③ ;

④ 。

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

晋师撤离

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军(于)函陵,秦军(于)汜南。

晋文公、秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且在与晋国结盟的情况下又与楚国结盟。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在汜南。

晋侯、秦伯:晋文公、秦穆公。五级爵位制。

于:对

无礼于晋:于晋无礼。状语后置。

以:因为。

贰于楚:从属于晋的同时又从属于楚。贰,从属二主。数→动

军:驻扎。名词→动词

介绍背景——晋秦围郑。开篇为下文的情节发展埋下伏笔,

翻译:

第一段

2、合作翻译

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。

烛之武、佚之狐:“之”为介于姓、名之间的语气助词。烛之武、佚之狐,都是郑国大夫。

师:军队。

之:代词,他。

若:如果。使:派

言于郑伯=于郑伯言,介宾短语后置。

翻译:

第二段

状 语

后 置

(1)介词结构“于……” 翻译的时候要把它作状语,因此,我们称它“状语后置”,或“介词结构后置”。

如:

青,取之于蓝,而青于蓝……

得双石于潭上,叩而聆之。

公与之乘,战于长勺。

而大声发于水上。

(2)介词结构“以……”、“乎……”等有时出现在谓语动词后。(这种情况在文言文中并不多见)

为坛而盟,祭以尉首。

如:

验之以事,合契若神。

盛以锦囊,负而前驱。

君子博学而日参省乎己。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之。

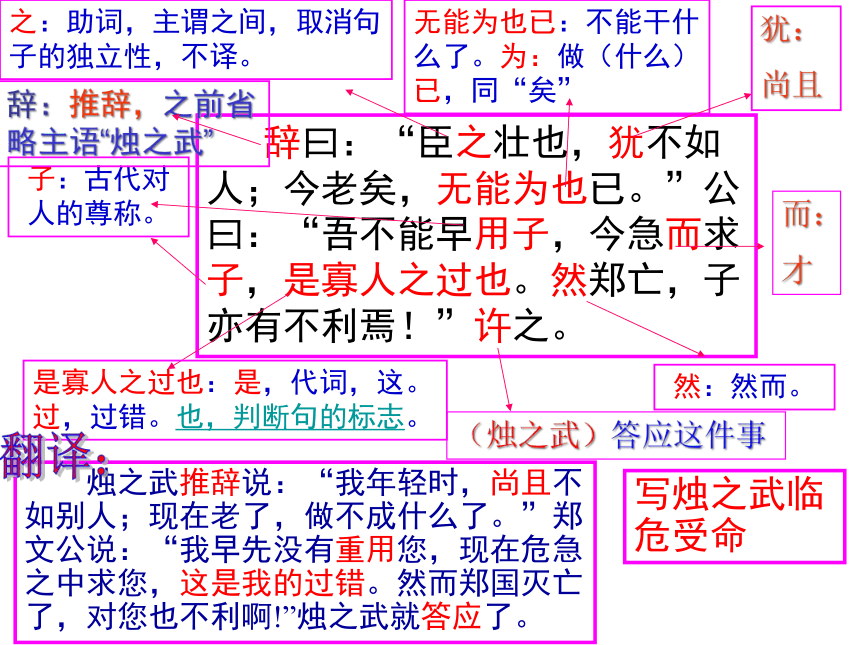

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。

之:助词,主谓之间,取消句子的独立性,不译。

无能为也已:不能干什么了。为:做(什么)已,同“矣”

子:古代对人的尊称。

是寡人之过也:是,代词,这。过,过错。也,判断句的标志。

然:然而。

辞:推辞,之前省略主语“烛之武”

犹:

尚且

而:

才

(烛之武)答应这件事

写烛之武临危受命

翻译:

1、判断句

(1)主语后用“者”,谓语后用“也”表示判断。

如:夺项王天下者,必沛公也。

(2)主语后单用“者”,或谓语后单用“也”表示判断。

如:①四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父……

②梁,吾仇也。

③邻之厚,君之薄也。

1、用“者”或“也”表示判断,这是典型的文言判断形式。

(4)“者”、“也”全不用。

如:①刘备,天下枭雄。

② 秦,虎狼之国。

(3)“者也”在句尾连用表示判断。

如:①城北徐公,齐国之美丽者也。

②莲,花之君子者也。

③沛公之参乘樊哙者也。

问题探究

1.晋、秦两国为什么围攻郑国?(用原文回答)

秦晋围郑形势图

晋军

秦军

秦

晋

周

郑

函陵

氾

水

秦军

秦军

晋军

危

2.郑伯是怎样说服烛之武的?(用原文回答)

问题探究

无能为也已 ( )

矣

当堂训练

是寡人之过也。

省略句

通假字

特殊句式

以其无礼于晋

状语后置

佚之狐言于郑伯

状语后置

晋军函陵,秦军氾南

判断句

许之

省略句

课堂小结

《左传》相关常识

熟悉常见文言现象

作业布置

熟记重点文言字词句。

烛

之

武

退

秦

师

第二课时

《左传》相传为 鲁国史官 所作,是我国第一部叙事详细完整的 著作。

“春秋三传”: 。其中《左传》是《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》。

春秋末年

左丘明

编年史

《左传》《公羊传》《谷梁传》

课前回顾

学习目标

1、掌握3-4段词类活用、古今异义、虚词、特殊句式。

2、总结烛之武的形象。在强秦面前,不卑不亢,能言善辩,聪慧机智,有勇有谋。

夜,缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知其亡矣。若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事。

当晚,烛之武用绳子从城上吊下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有什么好处,那就冒昧地拿(亡郑这件事)烦劳您。

夜:名词作状语。

在夜里;当夜。

亡:使…灭亡。 使动用法。

缒:用绳子拴着从城墙上往下吊。

执事:执行事务的人,对对方的敬称。

(烛之武)曰

既:

已经

翻译:

第三段

名词作状语

从句法关系看,状语常在谓语动词的前面,所以,如果名词出现在动词前,而句子已有明确的主语时,即可判断名词活用成了状语。

如:君为我呼入,吾得兄事之(像对待兄长一样)/群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏(当面)//夜缒而出(在夜间)/朝济而夕设版焉(朝,在早上;夕,在晚上)/既东封郑(向东)

越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境,您知道是很难的,(您)怎么要用灭掉郑国来给邻国(晋国)增加土地呢?邻邦的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东方道路上的主人,秦国的使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。

以:相当于“而”。

鄙:把…当作(边邑)。名词的意动用法。

焉:哪里,怎么。以:表目的,“来”。陪:增加。

以(之)为;东道主:东方道路上的主人。现泛指主人。

行李:出使的人,使者。现指外出的人携带的随身物品。之:主谓之间。

共:同“供”。乏困:缺少的(东西)。形→名

越:跨过。

其:这

件事

厚:增强

薄:削弱

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕两城割让给您,然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。

朝济而夕设版焉:济,渡河。设版,指筑墙。版,筑土墙用的夹板(借代) 。

君尝为晋君赐矣:曾经给予晋君恩惠(指秦穆公曾派兵护送晋君回国)。尝,曾经。为,给予。赐,恩惠。

之:主谓之间。也,表判断。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

晋国有什么满足的呢?现在它已经在东边让郑国成为晋国的边界,又想扩张西部的疆界,如果不侵损秦国,晋国将从哪里得到他们所企求的土地呢?使秦国受损而让晋国受益,您还是好好掂量掂量吧!”

既东封郑:已经在东边让郑国成为晋国的边界。东:向东。封:疆界,使……成为疆界。

肆:延伸,扩张。

何厌之有:有何厌,“之”,宾语前置的标志。“厌”,满足。

唯:句首语气词,表示希望。图:考虑。

阙:

侵损,削减,使动用法

焉:从哪里

以:而

秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还 。

秦伯高兴了,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,就率军回国。

盟:结盟。

戍:守卫。

说:通“悦”,高兴。

乃:于是。

烛之武说退秦师。赏析其高妙的劝说艺术。

亡 郑 (害于秦)(削其防心)

舍 郑 (利于秦)(使其动心)

赐 晋 (负于秦)

肆 晋 (阙于秦)

晓 以

利 害

处处言秦,处处为郑

明则为秦,暗则图晋

句句与郑无关,句句关郑兴亡。

合作探究

郑 亡 (言于秦)(无利可图)

探究烛之武高超的语言艺术,分析他为什么能一步步地说服秦穆公使其退兵的?

(劝其

死心)

春秋无义战! 利益至上。

烛之武谋略小析

欲擒故纵

投其所好

挑拨离间

釜

底抽

薪

保全郑国

处处言秦,处处为郑

明里为秦,暗则为郑

三寸巧舌 力挽狂澜纾国难,

一番善辩 情荡衷肠罢干戈。

古人评论

讨论:你最欣赏的是哪一个人物,理由是什么?

郑 伯——礼贤下士,从谏如流。

佚之狐——识人才的伯乐。

秦 伯——以利为重,亦敌亦友,变化难测,

政治手腕了得。

晋 侯——以利为重,以”不仁”为借口,沉着应对,

有政治家的风度。

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

子犯请求晋侯下令攻击秦军。晋侯说:“不行。假如没有那人的支持,我就不会有今天。依靠了别人的力量却又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧。”这样晋军也撤离了郑国。

微:假如没有。夫人:那人。

因:依靠

敝:损害

与:结交,亲附

知:同“智”

其:表商量语气,还是。

去:离开。

易:代替

及:达到

其:代词,自己的

武:战时应遵守的道义准则

之:代郑国

第四段

子犯:狐偃的字。之:指秦军

⑴ 志士: “若使烛之武见秦君,师必退”,一个“退”字,尽显烛之武的才华。烛之武的外交才能通过佚之狐的话得到了充分的肯定。由于长期未被重用,烛之武满腹牢骚与委屈溢于言辞,以至于以“老矣,无能为也已”来推辞。但郑伯的一番诚意和对国家形势与个人利益关系的透彻分析,最终感动了他,他决心以国家利益为重,出使秦师。这足以说明他是个深明大义的爱国志士。

分析烛之武是一个怎样的人?

⑵ 勇士:两方交战,生死未卜;出使秦师,成败难料。烛之武“夜缒而出”,勇入秦营,其知难而上、义无反顾的冒险精神也展示了他的“勇士”性格。

⑶ 辩士:烛之武在到了秦营之后,面对强敌,不卑不亢,侃侃而谈。寥寥数语就说服了秦君,凭三寸之舌劝退强敌,可见,烛之武是一位辩士。

所以说,《烛之武退秦师》一文展示的烛之武是一个深明大义的爱国志士,是一个勇于出使,直入敌营的勇士,是一个机智善辩的辩士、外交家。

在国家危难面前,深明大义,义无反顾,爱国情深;在强秦面前,不卑不亢,能言善辩,聪慧机智,有勇有谋

课堂练习

1、通假字

无能为也已( )

共其乏困( )

秦伯说,与郑人盟( )

夫晋,何厌之有?( )

失其所与,不知( )

矣

供

悦

餍

智

④亦去之

①行李之往来

②若舍郑以为东道主

③微夫人之力不及此。

2、古今异义

(行李,古义:出行的人;

今义:出门所带的包裹)

(古义:把……作为

今义:认为)

(古义:那人;

今义:一般人的妻子)

(古义:离开

今义:往,到)

3.词类活用:

某类词在一定的语言环境中临时充当为另 一类词使用,并具有临时充当的这类词的语法特征.

1.名词 动词(名词的意动用法)

2.名词 状语

3.动词 名词

4.形容词 名词

5.数词、代词 动词

6.形容词 动词(形容词的意动用法)

7. 使动用法

名词→动词

且贰于楚也。

晋军函陵,秦军氾南

越国以鄙远

既东封郑,又欲肆其西封

名词→状语

既东封郑,又欲肆其西封

夜缒而出

(从属二主)

(驻军,驻扎)

(意动,以……为边邑)

(把……做疆界)

(在东边;在西边)

(在晚上,当晚)

共其乏困

(缺少的东西)

形容词→名词

邻之厚,君之薄也

(变得……)

形容词→ 动词

以其无礼于晋

且贰于楚也

佚之狐言于郑伯

若亡郑而有益于君

何厌之有

4、特殊句式

状语后置句

宾语前置句

邻之厚,君之薄也。

是寡人之过也。

判断句

晋军函陵,秦军氾南

辞曰 许之

敢以烦执事

省略句

课堂总结

本文的主要人物是烛之武,作者通过他的语言,不管是发牢骚还是说辞,都表现出他不仅能言善辩,而且深明大义、机智勇敢。特别是说秦时的举重若轻、不卑不亢、步步深入,更集中体现了一位出色的辩臣的形象。以上是正面描写。佚之狐的推荐、郑伯的自责、退秦师的事实,都从侧面烘托了这个人物。《左传》 就是这样通过正面和侧面,用精彩的语言使人物形象鲜明生动的。

布置作业

1、请在作业本上总结本课的文言现象及重点实词。

2、通过本课的学习,谈谈烛之武出色的劝谏艺术对于现代人的处事有什么意义。

之

武

退

秦

师

无能为( )也矣

共( )其乏困

秦伯说( ),与郑人盟

夫( )晋,何厌之有

微夫( )人之力不及此

wéi

f?

gōng

yuè

f?

佚之狐( )

fán

zhuì

quē

秦军氾( )南

若不阙( )秦

夜缒( )而出

失其所与,不知( )

使杞( )子、逢( )孙戍( )之

zhì

qǐ

páng

yì

shù

学习目标

1、了解《左传》相关常识

2、掌握1-2段词类活用、古今异义、虚词、特殊句式。

3、体会、学习烛之武在国家危难面前,深明大义,义无反顾,爱国情深。

《左传》是《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》,它是继《春秋》之后我国第一部记事详细而又完整的_______史书。也是一部富有文学价值的历史散文著作。相传为鲁国史官_______所作。它与《春秋公羊传》《春秋谷梁传》并称为“________”。

它的核心思想是民本思想,如民重于天、民重于君、民为邦本的思想,主要艺术成就:

长于描写战争,善于写人,工于记言。

编年体

左丘明

春秋三传

按年月日顺序编写的史书体裁。如《春秋》(第一部编年体史书)、《左传》(第一部叙事详细的编年体史书)、《资治通鉴》(我国第一部编年体通史)等。

分不同的国家编写的史书体裁。如《国语》、《战国策》等。

以人物传记为中心的史书体裁。如《史记》、《三国志》等。

编年体

国别体

纪传体

史书体例

知识积累:

秦、晋围郑发生在公元前630年。在这之前,郑国有两件事得罪了晋国:一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是在公元前632年的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国,结果,城濮之战以楚国失败而告终。郑国感到形势不妙,马上派人出使晋国,与晋结好。甚至在公元前632年五月,“晋侯及郑伯盟于衡雍”。但是,最终也没能感化晋国。晋文公为了争夺霸权的需要,还是在两年后发动了这次战争。

秦国当时也要争夺霸权,也需要向外扩张。发生在公元前632年的城濮之战,事实上是两大军事集团之间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦、晋历史上关系一直很好;更重要的是,秦国也有向外扩张的愿望,所以,秦、晋联合也就是必然的了。

背景介绍

整体感知

本文故事情节发展的四个阶段是:

① ;

② ;

③ ;

④ 。

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

晋师撤离

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军(于)函陵,秦军(于)汜南。

晋文公、秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且在与晋国结盟的情况下又与楚国结盟。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在汜南。

晋侯、秦伯:晋文公、秦穆公。五级爵位制。

于:对

无礼于晋:于晋无礼。状语后置。

以:因为。

贰于楚:从属于晋的同时又从属于楚。贰,从属二主。数→动

军:驻扎。名词→动词

介绍背景——晋秦围郑。开篇为下文的情节发展埋下伏笔,

翻译:

第一段

2、合作翻译

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。

烛之武、佚之狐:“之”为介于姓、名之间的语气助词。烛之武、佚之狐,都是郑国大夫。

师:军队。

之:代词,他。

若:如果。使:派

言于郑伯=于郑伯言,介宾短语后置。

翻译:

第二段

状 语

后 置

(1)介词结构“于……” 翻译的时候要把它作状语,因此,我们称它“状语后置”,或“介词结构后置”。

如:

青,取之于蓝,而青于蓝……

得双石于潭上,叩而聆之。

公与之乘,战于长勺。

而大声发于水上。

(2)介词结构“以……”、“乎……”等有时出现在谓语动词后。(这种情况在文言文中并不多见)

为坛而盟,祭以尉首。

如:

验之以事,合契若神。

盛以锦囊,负而前驱。

君子博学而日参省乎己。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。

之:助词,主谓之间,取消句子的独立性,不译。

无能为也已:不能干什么了。为:做(什么)已,同“矣”

子:古代对人的尊称。

是寡人之过也:是,代词,这。过,过错。也,判断句的标志。

然:然而。

辞:推辞,之前省略主语“烛之武”

犹:

尚且

而:

才

(烛之武)答应这件事

写烛之武临危受命

翻译:

1、判断句

(1)主语后用“者”,谓语后用“也”表示判断。

如:夺项王天下者,必沛公也。

(2)主语后单用“者”,或谓语后单用“也”表示判断。

如:①四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父……

②梁,吾仇也。

③邻之厚,君之薄也。

1、用“者”或“也”表示判断,这是典型的文言判断形式。

(4)“者”、“也”全不用。

如:①刘备,天下枭雄。

② 秦,虎狼之国。

(3)“者也”在句尾连用表示判断。

如:①城北徐公,齐国之美丽者也。

②莲,花之君子者也。

③沛公之参乘樊哙者也。

问题探究

1.晋、秦两国为什么围攻郑国?(用原文回答)

秦晋围郑形势图

晋军

秦军

秦

晋

周

郑

函陵

氾

水

秦军

秦军

晋军

危

2.郑伯是怎样说服烛之武的?(用原文回答)

问题探究

无能为也已 ( )

矣

当堂训练

是寡人之过也。

省略句

通假字

特殊句式

以其无礼于晋

状语后置

佚之狐言于郑伯

状语后置

晋军函陵,秦军氾南

判断句

许之

省略句

课堂小结

《左传》相关常识

熟悉常见文言现象

作业布置

熟记重点文言字词句。

烛

之

武

退

秦

师

第二课时

《左传》相传为 鲁国史官 所作,是我国第一部叙事详细完整的 著作。

“春秋三传”: 。其中《左传》是《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》。

春秋末年

左丘明

编年史

《左传》《公羊传》《谷梁传》

课前回顾

学习目标

1、掌握3-4段词类活用、古今异义、虚词、特殊句式。

2、总结烛之武的形象。在强秦面前,不卑不亢,能言善辩,聪慧机智,有勇有谋。

夜,缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知其亡矣。若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事。

当晚,烛之武用绳子从城上吊下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有什么好处,那就冒昧地拿(亡郑这件事)烦劳您。

夜:名词作状语。

在夜里;当夜。

亡:使…灭亡。 使动用法。

缒:用绳子拴着从城墙上往下吊。

执事:执行事务的人,对对方的敬称。

(烛之武)曰

既:

已经

翻译:

第三段

名词作状语

从句法关系看,状语常在谓语动词的前面,所以,如果名词出现在动词前,而句子已有明确的主语时,即可判断名词活用成了状语。

如:君为我呼入,吾得兄事之(像对待兄长一样)/群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏(当面)//夜缒而出(在夜间)/朝济而夕设版焉(朝,在早上;夕,在晚上)/既东封郑(向东)

越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境,您知道是很难的,(您)怎么要用灭掉郑国来给邻国(晋国)增加土地呢?邻邦的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东方道路上的主人,秦国的使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。

以:相当于“而”。

鄙:把…当作(边邑)。名词的意动用法。

焉:哪里,怎么。以:表目的,“来”。陪:增加。

以(之)为;东道主:东方道路上的主人。现泛指主人。

行李:出使的人,使者。现指外出的人携带的随身物品。之:主谓之间。

共:同“供”。乏困:缺少的(东西)。形→名

越:跨过。

其:这

件事

厚:增强

薄:削弱

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕两城割让给您,然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。

朝济而夕设版焉:济,渡河。设版,指筑墙。版,筑土墙用的夹板(借代) 。

君尝为晋君赐矣:曾经给予晋君恩惠(指秦穆公曾派兵护送晋君回国)。尝,曾经。为,给予。赐,恩惠。

之:主谓之间。也,表判断。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

晋国有什么满足的呢?现在它已经在东边让郑国成为晋国的边界,又想扩张西部的疆界,如果不侵损秦国,晋国将从哪里得到他们所企求的土地呢?使秦国受损而让晋国受益,您还是好好掂量掂量吧!”

既东封郑:已经在东边让郑国成为晋国的边界。东:向东。封:疆界,使……成为疆界。

肆:延伸,扩张。

何厌之有:有何厌,“之”,宾语前置的标志。“厌”,满足。

唯:句首语气词,表示希望。图:考虑。

阙:

侵损,削减,使动用法

焉:从哪里

以:而

秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还 。

秦伯高兴了,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,就率军回国。

盟:结盟。

戍:守卫。

说:通“悦”,高兴。

乃:于是。

烛之武说退秦师。赏析其高妙的劝说艺术。

亡 郑 (害于秦)(削其防心)

舍 郑 (利于秦)(使其动心)

赐 晋 (负于秦)

肆 晋 (阙于秦)

晓 以

利 害

处处言秦,处处为郑

明则为秦,暗则图晋

句句与郑无关,句句关郑兴亡。

合作探究

郑 亡 (言于秦)(无利可图)

探究烛之武高超的语言艺术,分析他为什么能一步步地说服秦穆公使其退兵的?

(劝其

死心)

春秋无义战! 利益至上。

烛之武谋略小析

欲擒故纵

投其所好

挑拨离间

釜

底抽

薪

保全郑国

处处言秦,处处为郑

明里为秦,暗则为郑

三寸巧舌 力挽狂澜纾国难,

一番善辩 情荡衷肠罢干戈。

古人评论

讨论:你最欣赏的是哪一个人物,理由是什么?

郑 伯——礼贤下士,从谏如流。

佚之狐——识人才的伯乐。

秦 伯——以利为重,亦敌亦友,变化难测,

政治手腕了得。

晋 侯——以利为重,以”不仁”为借口,沉着应对,

有政治家的风度。

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

子犯请求晋侯下令攻击秦军。晋侯说:“不行。假如没有那人的支持,我就不会有今天。依靠了别人的力量却又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧。”这样晋军也撤离了郑国。

微:假如没有。夫人:那人。

因:依靠

敝:损害

与:结交,亲附

知:同“智”

其:表商量语气,还是。

去:离开。

易:代替

及:达到

其:代词,自己的

武:战时应遵守的道义准则

之:代郑国

第四段

子犯:狐偃的字。之:指秦军

⑴ 志士: “若使烛之武见秦君,师必退”,一个“退”字,尽显烛之武的才华。烛之武的外交才能通过佚之狐的话得到了充分的肯定。由于长期未被重用,烛之武满腹牢骚与委屈溢于言辞,以至于以“老矣,无能为也已”来推辞。但郑伯的一番诚意和对国家形势与个人利益关系的透彻分析,最终感动了他,他决心以国家利益为重,出使秦师。这足以说明他是个深明大义的爱国志士。

分析烛之武是一个怎样的人?

⑵ 勇士:两方交战,生死未卜;出使秦师,成败难料。烛之武“夜缒而出”,勇入秦营,其知难而上、义无反顾的冒险精神也展示了他的“勇士”性格。

⑶ 辩士:烛之武在到了秦营之后,面对强敌,不卑不亢,侃侃而谈。寥寥数语就说服了秦君,凭三寸之舌劝退强敌,可见,烛之武是一位辩士。

所以说,《烛之武退秦师》一文展示的烛之武是一个深明大义的爱国志士,是一个勇于出使,直入敌营的勇士,是一个机智善辩的辩士、外交家。

在国家危难面前,深明大义,义无反顾,爱国情深;在强秦面前,不卑不亢,能言善辩,聪慧机智,有勇有谋

课堂练习

1、通假字

无能为也已( )

共其乏困( )

秦伯说,与郑人盟( )

夫晋,何厌之有?( )

失其所与,不知( )

矣

供

悦

餍

智

④亦去之

①行李之往来

②若舍郑以为东道主

③微夫人之力不及此。

2、古今异义

(行李,古义:出行的人;

今义:出门所带的包裹)

(古义:把……作为

今义:认为)

(古义:那人;

今义:一般人的妻子)

(古义:离开

今义:往,到)

3.词类活用:

某类词在一定的语言环境中临时充当为另 一类词使用,并具有临时充当的这类词的语法特征.

1.名词 动词(名词的意动用法)

2.名词 状语

3.动词 名词

4.形容词 名词

5.数词、代词 动词

6.形容词 动词(形容词的意动用法)

7. 使动用法

名词→动词

且贰于楚也。

晋军函陵,秦军氾南

越国以鄙远

既东封郑,又欲肆其西封

名词→状语

既东封郑,又欲肆其西封

夜缒而出

(从属二主)

(驻军,驻扎)

(意动,以……为边邑)

(把……做疆界)

(在东边;在西边)

(在晚上,当晚)

共其乏困

(缺少的东西)

形容词→名词

邻之厚,君之薄也

(变得……)

形容词→ 动词

以其无礼于晋

且贰于楚也

佚之狐言于郑伯

若亡郑而有益于君

何厌之有

4、特殊句式

状语后置句

宾语前置句

邻之厚,君之薄也。

是寡人之过也。

判断句

晋军函陵,秦军氾南

辞曰 许之

敢以烦执事

省略句

课堂总结

本文的主要人物是烛之武,作者通过他的语言,不管是发牢骚还是说辞,都表现出他不仅能言善辩,而且深明大义、机智勇敢。特别是说秦时的举重若轻、不卑不亢、步步深入,更集中体现了一位出色的辩臣的形象。以上是正面描写。佚之狐的推荐、郑伯的自责、退秦师的事实,都从侧面烘托了这个人物。《左传》 就是这样通过正面和侧面,用精彩的语言使人物形象鲜明生动的。

布置作业

1、请在作业本上总结本课的文言现象及重点实词。

2、通过本课的学习,谈谈烛之武出色的劝谏艺术对于现代人的处事有什么意义。