广东省汕头市澄海高级中学2020-2021学年高一上学期第一次学段考试(10.25)历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 广东省汕头市澄海高级中学2020-2021学年高一上学期第一次学段考试(10.25)历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 253.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-11-19 10:22:23 | ||

图片预览

文档简介

澄海1046480012382500高级中学2020-2021学年度第一学期第一次学段考试

高一级历史科试卷

一、选择题 (本部分共有16小题,每小题3分,共48分。在每小题所列四个选项中,只有一项最符合题目要求。)

1.考古学者认为新石器时代,人类生活形态发生重大变化,故称之为“新石器革命”。学者认为这是一场革命的主要根据是

A.交通改善,促进文化与商业交流 B.使用铜器来制作工具,从事生产

C.开始使用文字,社会组织复杂化 D.从事农业活动,以耕作取代采集

2.周公平定了商朝旧贵族的叛乱后,除了封亲周的殷商旧贵族微子启于宋(都商丘)之外,还在其周边分封了一些曾被商灭国的古代先王的后裔为诸侯。这表明

A.旧贵族势力强大占据中原 B.周朝统治者实行战略收缩

C.分封格局有利于加强统治 D.同姓诸侯分布于战略要地

3.2020年4月4日是中国传统节日——清明节。但是今年由于特殊疫情原因国家明令祭扫应该文明、有序,既能体现我们的优良传统,又要符合国家法令要求。关于清明节的传统与下列古代哪种制度有关

A.禅让制 B.宗法制

C.分封制 D.王位世袭制

4.战国文献中出现了“九州”的地理概念,豫州、并州、冀州等皆属中原,而如北方之幽州、南方之荆州、东南之扬州都已覆盖了传统上的四夷居地。“九州”的出现

A.表明统一局面的到来 B.表明原有封国不复存在

C.适应了“尊王攘夷”的需要 D.是华夏文明扩展的结果

5.西周分封制形成等级森严的礼序,决定了人们之间相对稳固的社会关系。但到春秋战国时期,战乱、兼并等事件的频频发生,促进了孔子“克己复礼”、老子“小国寡民”主张的提出。先秦诸子的这种情绪主要反映了

A.社会进步与付出代价之间的矛盾 B.先秦诸子的思想落后

C.诸子学说的多样性、复杂性 D.社会变革符合历史潮流

6.春秋时期最典型的政治特点是

A.周王室不被诸侯重视 B.社会制度大变革

C.井田制瓦解 D.诸侯争霸,分封制崩溃

7.司马迁在《史记》中评价秦朝郡县制:“县集而郡,郡集而天下。郡县治,天下无不治。”这说明秦朝郡县制

A.建立在宗法制度的基础上 B.特点是中央垂直管理地方

C.强化了皇权专制制度 D.是导致秦朝灭亡的根本原因

8.“约2 000万人口的秦朝,可以调动40万劳动力去修长城,70多万人去修秦始皇陵和阿房宫,50万人征伐南方……这是西周天子难以办到的事。”其直接原因在于秦朝与西周的

A.生产工具的差异 B.政治制度的差异

C.社会观念的差异 D.经济形态的差异

9.我国幅员辽阔,是一个统一多民族国家。各民族都有自己的语言,但各民族之间的文化交流从未间断。这得益于

A.秦朝疆域辽阔 B.秦朝统一货币

C.秦朝统一文字 D.秦朝统一度量衡

10. 西汉陆贾说:“秦始皇设刑罚,为车裂之诛,以敛奸邪,筑长城于戎境,以备胡、越,征大吞小,威震天下……秦非不欲治也,然失之者,乃举措太众、刑罚太极故也。”吸取这一教训,西汉的做法是

A.奉行儒学,以德治民 B.清静无为,与民休息

C.设中朝官,强化君权 D.封诸侯王,因俗而治

11.汉高祖时对匈奴采取“和亲”政策,汉武帝时对匈奴采取攻势,导致这一变化的主要原因是

A.汉武帝态度比汉高祖强硬 B.“和亲”政策不再起作用

C.汉武帝时期经济繁荣,国力强盛 D.汉武帝时匈奴势力衰落

12.据《汉书》记载,某一官员“周行郡国,省察治状,黜陟能否,断治冤狱……”该官员属于

A.十三部刺史 B.御史大夫

C.参知政事 D.三司使

13.西汉文景时期,粮食增产,粮价极低,国家收取的实物田租很少甚至免除,但百姓必须把粮食换成钱币,缴纳较高额的人头税,富商大贾趁机操控物价,放高利贷,加剧了土地兼并、农户流亡。这反映了当时

A.重农抑商政策未能实行 B.小农经济发展受阻

C.粮价低抑制了生产热情 D.富商大贾操纵税收

14.《三国志》记载:“魏兴,西域虽不能尽至,其大国龟兹、于阗、康居、乌孙、疏勒、月氏、鄯善、车师之属,无岁不奉朝贡,略如汉氏故事。”据此可知

A.国家分裂阻碍了对外贸易的发展

B.曹魏政权中断了与西域的联系

C.西域诸国与中原的交往仍很频繁

D.西域依然是东西方交往的桥梁

15.唐朝诗人魏万云:“金陵(建康)百万户,六代帝王都。”此处的“六代”包括

A.西晋 B.南燕

C.北齐 D.陈

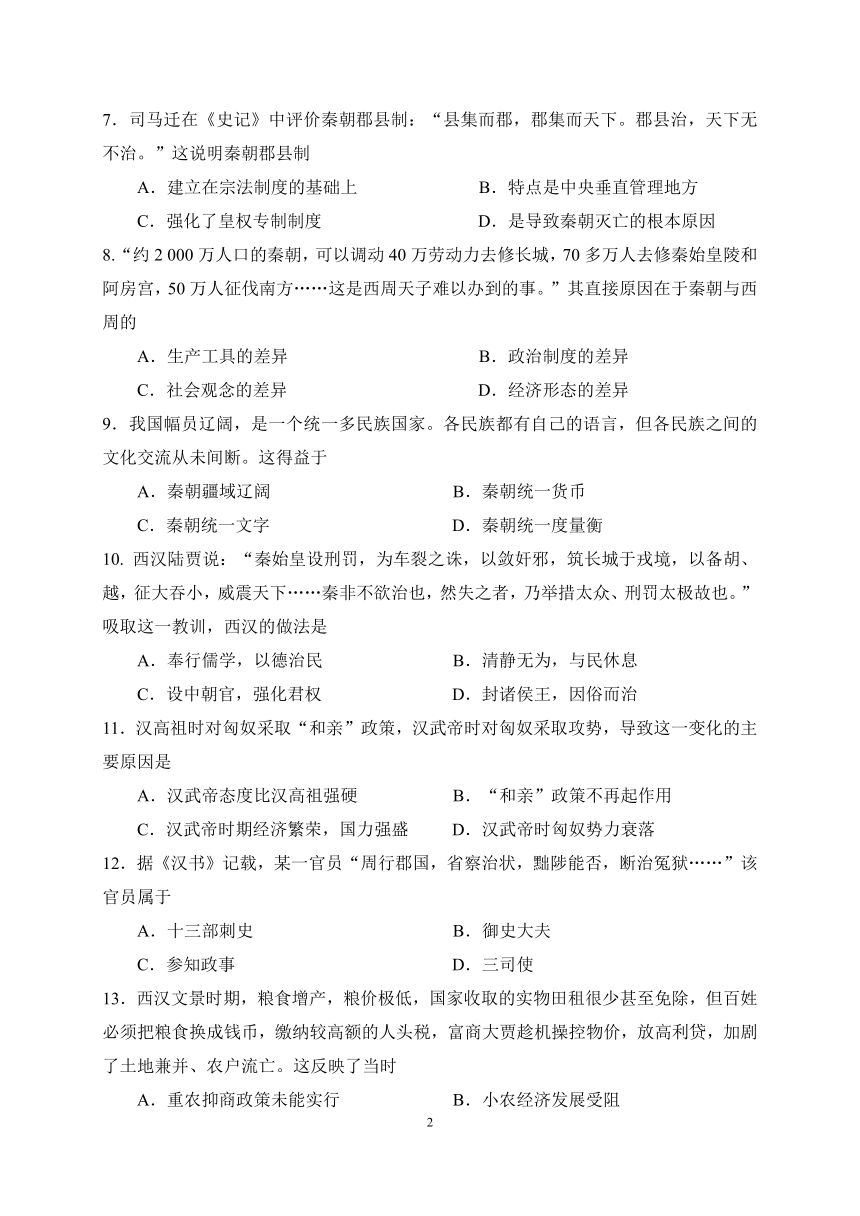

16.下图是《魏晋时期民族流动示意图》,图中历史现象导致的直接后果是

A.江南经济发展 B.北方文化繁荣

C.专制统治加强 D.国家统一完成

二、非选择题(本大题共有4小题,第17题12分,第18题14分,第19题12分,第20题14分,共计52分。)

17.(12分)今年是甲骨文发现120周年,中国国家博物馆于10月22日起举办“证古泽今——甲骨文文化展”,甲骨文的发现把有文字记载的中华文明史向前推进了近5个世纪。

材料一

材料二 王国维是研究甲骨文的早期重要学者,主要贡献在于运用甲骨文重新考释(考证、解释)商代历史,解决了商代历史研究中的一些疑难问题。传世文献中关于商代世系的记载主要在《史记·殷本纪》中,王国维将甲骨文与《史记·殷本纪》及《三代世表》等互证,说明《史记》是一部信史,就是《山海经》之类不雅驯之作,其内容也不是毫无依据的。王国维运用甲骨文中出现的商代先公先王与《史记·殷本纪》作比较,以甲骨文为标准,纠正了《史记·殷本纪》中的一些错误。

——摘编自徐子黎《王国维甲骨文研究得失论》

(1)分别指出甲骨文和《史记》的史料类型。 (4分)

(2)依据材料二,指出王国维的史学研究方法。简要分析他所依据的两类史料的价值。(8分)

18.(14分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 下列为反映春秋战国时期社会经济变化的一组图片

材料二 令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚……有军功者,各以率受上爵……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——摘自《史记·商君列传》

(1)指出材料一反映了春秋战国时期哪些历史史实。(4分)

(2)根据材料二指出商鞅变法的措施,并简评这些措施的历史作用。(6分)

(3)指出材料二与材料一两个历史事件之间的内在联系。(4分)

19.(12分)阅读下列材料,回答问题。

材料 《史记》成书于西汉,是我国第一部纪传体通史,包括十二本纪、十表、八书、三十世家、七十列传,记载了上古至汉武帝时期的历史。

《史记》体例

篇目举例

本纪(帝王活动及重大事件)

高祖(刘邦)本纪

表(大事年表、世系表等)

建元以来王子侯者(汉武帝时封侯的诸侯王子弟)年表

书(重要制度变迁)

河渠(水利工程)书

平准(工商业)书

世家(诸侯等有重大影响人物的事迹)

楚元王(汉高祖之弟,封地为楚国)世家、

陈丞相世家

列传(各阶层重要人物、周边政权的历史)

吴王濞列传、儒林(重要儒家学者)列传、

司马相如列传、货殖(商人)列传、

匈奴列传、大宛(在今中亚地区)列传

从“篇目举例”中任选两则,分别简述其反映的西汉社会状况。(要求写出选择的篇目举例,史论结合)

20.(14分)北魏孝文帝改革是中国历史发展进程中具有重大影响的著名改革。阅读下列材料,回答问题。

材料一 拓跋鲜卑入主中原后,其民族意识开始觉醒,这一点充分体现在其民族优越感与自卑感的并存上。在这种意识的驱使下,魏孝文帝借助中央集权的强制力,相继实行了一系列汉化政策,旨在以“中夏正统”自居。

——赵向群、侯文昌《孝文帝的汉化政策与拓跋民族精神的丧失》

材料二 在北魏前期,由于民族本位意识……汉化处于不自觉的状态。……北魏孝文帝以其非凡的勇气、魄力,矢志不渝地推进鲜卑族的全面汉化改革,将北魏汉化运动推向高潮。他的一系列汉化举措,使得鲜卑上层与汉族上层融为一体,使鲜卑族的主体部分融入到中华民族大家庭之中。……孝文帝在文化上汇通南北,大量汲取南朝文化,不仅补充了北朝文化的缺失,更有助于消除南北歧见。

——摘编自胡阿祥《魏晋南北朝史十五讲》

材料三 (孝文帝)恶本俗之陋,欲以华风变之,故不惮为此举也。然国势之衰,实始于此。

——赵翼《廿二史札记》

(1) 根据材料一指出北魏孝文帝推行汉化措施的背景。(4分)

(2) 根据材料二分析孝文帝汉化措施的特点。(6分)

(3) 根据材料二、三简述两位作者对孝文帝改革的评价的不同。(4分)

澄海中学2020-2021学年度第一学期第一次学段考试

高一级历史科试卷参考答案

一、单项选择题(每小题3分,共48分。)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

选项

D

C

B

D

A

D

B

B

题号

9

10

11

12

13

14

15

16

选项

C

B

C

A

B

C

D

A

17. 【答案】(1)《史记》属于文献史料,甲骨文属于实物史料(或考古史料)。

(2)史学研究方法:二重证据法(考古史料与文献史料相结合)。价值:考古史料通过对古代遗迹、遗物的发掘,可以从这些方面探索当时社会、经济和生活方面的情况,是实物史料的一种,可以解释说明文献史料,对其进行补充。考古史料可以作为文献史料的佐证,证明文献史料的真伪。如甲骨文证明了《史记》是信史,同时也纠正了《史记》中的一些错误。考古史料的真实性更高,史学价值更大。文献史料因受到时代、作者主观意图、资料来源等的影响,所记述的历史并非完全真实,需加以甄别。

【解析】(1)依据所学知识可知,第一小问西汉中期司马迁撰写的《史记》,叙述了上起黄帝、下至汉武帝年间约3000 年的历史,首创了纪传体通史体裁,属于文献史料;第一小问甲骨文记录商朝王室占卜的记录,属于实物史料(或考古史料)。

(2)第一小问研究方法,材料二“王国维将甲骨文与《史记·殷本纪》及《三代世表》等互证,说明《史记》是一部信史”可见,运用了二重证据法。第二小问两类史料的价值,文献资料也是当时社会、经济和生活方面的情况的反映,但往往受到时代、作者主

观意图、资料来源等的影响,所记述的历史并非完全真实,需加以甄别;材料二“王国维运用甲骨文中出现的商代先公先王与《史记·殷本纪》作比较,以甲骨文为标准,纠正了《史记·殷本纪》中的一些错误”,可见考古史料可以作为文献史料的佐证,证明文献史料的真伪,真实性更高,史学价值更大。

18.【答案】(1)史实:春秋战国时期已经使用铁制农具、牛耕;征收地租的封建剥削方式已出现。

(2)措施:实行连坐法;奖励军功,按军功授爵,废除世卿世禄制;奖励耕织,重农抑商;建立县制,强化中央集权;废除井田制,允许土地自由买卖;统一度量衡。

作用:废除了阻碍生产力发展的旧的生产关系,确立了新兴地主土地所有制;提高了农民生产积极性;促进了秦国经济的发展。

(3)联系:两者之间是因果关系。材料二商鞅变法是在材料一春秋战国生产力发展和新剥削方式产生的基础上进行的;变法顺应了社会历史发展的趋势,促进了社会转型。

【解析】第(1)问,材料一中前两幅图片反映了已经使用铁制农具、牛耕,第3幅图片反映了征收地租的封建剥削方式已经出现。第(2)问第一小问,根据材料二可归纳出连坐法、奖励军功等措施;第二小问,结合所学知识从土地私有制、农民生产积极性、秦国经济发展等角度分析。第(3)问,分析材料一和材料二所反映的实质或领域,可知二者为因果关系,然后加以阐释。

19.【答案】状况:“高祖本纪”:记载西汉开国皇帝刘邦的生平。西汉建国初,刘邦在经济上推行休养生息政策,有利于经济恢复;在政治上推行都国并行制,以维护其统治。

“儒林列传”:记载较重要儒家学者的事迹。汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,使儒学成为国家正统思想。

“大宛列传”:记载汉朝通西域的历史。丝绸之路的开通,促进了中外经济文化交流和贸易发展。

【解析】第一小问,由材料“《春秋》是我国现存最早的编年体史书”“《史记》成书于西汉,是我国第一部纪传体通史”可知体例不同;由材料所提到的两书内容可知记录时段和记录对象不同。第二小问,结合所学知识,从“篇目举例”中选取两例,结合所学知识,与西汉相关历史联系即可。

20.【答案】(1) 民族意识觉醒,中央集权的加强;为巩固北魏统治。

(2)特点:自觉汉化;全面汉化;汇通南北。

(3)不同:材料二中作者对孝文帝改革持肯定态度,认为改革促进了民族交融,有助于消除南北歧见;材料三中作者对改革持否定态度,认为改革是北魏走向衰落的转折点。

【解析】第(1)问第一小问,根据材料一“其民族意识开始觉醒”和“魏孝文帝借助中央集权的强制力”得出觉醒的民族意识和不断强化的中央集权;第二小问,结合所学可知,改革的目的是巩固北魏统治。第(2)问,根据材料二“在北魏前期,由于民族本位意识……汉化处于不自觉的状态”逆向推理得出北魏孝文帝自觉汉化;根据材料二中“全面汉化改革”“孝文帝在文化上汇通南北”得出全面汉化和汇通南北。第(3)问,材料二是肯定的态度,材料三则是批判的态度

高一级历史科试卷

一、选择题 (本部分共有16小题,每小题3分,共48分。在每小题所列四个选项中,只有一项最符合题目要求。)

1.考古学者认为新石器时代,人类生活形态发生重大变化,故称之为“新石器革命”。学者认为这是一场革命的主要根据是

A.交通改善,促进文化与商业交流 B.使用铜器来制作工具,从事生产

C.开始使用文字,社会组织复杂化 D.从事农业活动,以耕作取代采集

2.周公平定了商朝旧贵族的叛乱后,除了封亲周的殷商旧贵族微子启于宋(都商丘)之外,还在其周边分封了一些曾被商灭国的古代先王的后裔为诸侯。这表明

A.旧贵族势力强大占据中原 B.周朝统治者实行战略收缩

C.分封格局有利于加强统治 D.同姓诸侯分布于战略要地

3.2020年4月4日是中国传统节日——清明节。但是今年由于特殊疫情原因国家明令祭扫应该文明、有序,既能体现我们的优良传统,又要符合国家法令要求。关于清明节的传统与下列古代哪种制度有关

A.禅让制 B.宗法制

C.分封制 D.王位世袭制

4.战国文献中出现了“九州”的地理概念,豫州、并州、冀州等皆属中原,而如北方之幽州、南方之荆州、东南之扬州都已覆盖了传统上的四夷居地。“九州”的出现

A.表明统一局面的到来 B.表明原有封国不复存在

C.适应了“尊王攘夷”的需要 D.是华夏文明扩展的结果

5.西周分封制形成等级森严的礼序,决定了人们之间相对稳固的社会关系。但到春秋战国时期,战乱、兼并等事件的频频发生,促进了孔子“克己复礼”、老子“小国寡民”主张的提出。先秦诸子的这种情绪主要反映了

A.社会进步与付出代价之间的矛盾 B.先秦诸子的思想落后

C.诸子学说的多样性、复杂性 D.社会变革符合历史潮流

6.春秋时期最典型的政治特点是

A.周王室不被诸侯重视 B.社会制度大变革

C.井田制瓦解 D.诸侯争霸,分封制崩溃

7.司马迁在《史记》中评价秦朝郡县制:“县集而郡,郡集而天下。郡县治,天下无不治。”这说明秦朝郡县制

A.建立在宗法制度的基础上 B.特点是中央垂直管理地方

C.强化了皇权专制制度 D.是导致秦朝灭亡的根本原因

8.“约2 000万人口的秦朝,可以调动40万劳动力去修长城,70多万人去修秦始皇陵和阿房宫,50万人征伐南方……这是西周天子难以办到的事。”其直接原因在于秦朝与西周的

A.生产工具的差异 B.政治制度的差异

C.社会观念的差异 D.经济形态的差异

9.我国幅员辽阔,是一个统一多民族国家。各民族都有自己的语言,但各民族之间的文化交流从未间断。这得益于

A.秦朝疆域辽阔 B.秦朝统一货币

C.秦朝统一文字 D.秦朝统一度量衡

10. 西汉陆贾说:“秦始皇设刑罚,为车裂之诛,以敛奸邪,筑长城于戎境,以备胡、越,征大吞小,威震天下……秦非不欲治也,然失之者,乃举措太众、刑罚太极故也。”吸取这一教训,西汉的做法是

A.奉行儒学,以德治民 B.清静无为,与民休息

C.设中朝官,强化君权 D.封诸侯王,因俗而治

11.汉高祖时对匈奴采取“和亲”政策,汉武帝时对匈奴采取攻势,导致这一变化的主要原因是

A.汉武帝态度比汉高祖强硬 B.“和亲”政策不再起作用

C.汉武帝时期经济繁荣,国力强盛 D.汉武帝时匈奴势力衰落

12.据《汉书》记载,某一官员“周行郡国,省察治状,黜陟能否,断治冤狱……”该官员属于

A.十三部刺史 B.御史大夫

C.参知政事 D.三司使

13.西汉文景时期,粮食增产,粮价极低,国家收取的实物田租很少甚至免除,但百姓必须把粮食换成钱币,缴纳较高额的人头税,富商大贾趁机操控物价,放高利贷,加剧了土地兼并、农户流亡。这反映了当时

A.重农抑商政策未能实行 B.小农经济发展受阻

C.粮价低抑制了生产热情 D.富商大贾操纵税收

14.《三国志》记载:“魏兴,西域虽不能尽至,其大国龟兹、于阗、康居、乌孙、疏勒、月氏、鄯善、车师之属,无岁不奉朝贡,略如汉氏故事。”据此可知

A.国家分裂阻碍了对外贸易的发展

B.曹魏政权中断了与西域的联系

C.西域诸国与中原的交往仍很频繁

D.西域依然是东西方交往的桥梁

15.唐朝诗人魏万云:“金陵(建康)百万户,六代帝王都。”此处的“六代”包括

A.西晋 B.南燕

C.北齐 D.陈

16.下图是《魏晋时期民族流动示意图》,图中历史现象导致的直接后果是

A.江南经济发展 B.北方文化繁荣

C.专制统治加强 D.国家统一完成

二、非选择题(本大题共有4小题,第17题12分,第18题14分,第19题12分,第20题14分,共计52分。)

17.(12分)今年是甲骨文发现120周年,中国国家博物馆于10月22日起举办“证古泽今——甲骨文文化展”,甲骨文的发现把有文字记载的中华文明史向前推进了近5个世纪。

材料一

材料二 王国维是研究甲骨文的早期重要学者,主要贡献在于运用甲骨文重新考释(考证、解释)商代历史,解决了商代历史研究中的一些疑难问题。传世文献中关于商代世系的记载主要在《史记·殷本纪》中,王国维将甲骨文与《史记·殷本纪》及《三代世表》等互证,说明《史记》是一部信史,就是《山海经》之类不雅驯之作,其内容也不是毫无依据的。王国维运用甲骨文中出现的商代先公先王与《史记·殷本纪》作比较,以甲骨文为标准,纠正了《史记·殷本纪》中的一些错误。

——摘编自徐子黎《王国维甲骨文研究得失论》

(1)分别指出甲骨文和《史记》的史料类型。 (4分)

(2)依据材料二,指出王国维的史学研究方法。简要分析他所依据的两类史料的价值。(8分)

18.(14分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 下列为反映春秋战国时期社会经济变化的一组图片

材料二 令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚……有军功者,各以率受上爵……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——摘自《史记·商君列传》

(1)指出材料一反映了春秋战国时期哪些历史史实。(4分)

(2)根据材料二指出商鞅变法的措施,并简评这些措施的历史作用。(6分)

(3)指出材料二与材料一两个历史事件之间的内在联系。(4分)

19.(12分)阅读下列材料,回答问题。

材料 《史记》成书于西汉,是我国第一部纪传体通史,包括十二本纪、十表、八书、三十世家、七十列传,记载了上古至汉武帝时期的历史。

《史记》体例

篇目举例

本纪(帝王活动及重大事件)

高祖(刘邦)本纪

表(大事年表、世系表等)

建元以来王子侯者(汉武帝时封侯的诸侯王子弟)年表

书(重要制度变迁)

河渠(水利工程)书

平准(工商业)书

世家(诸侯等有重大影响人物的事迹)

楚元王(汉高祖之弟,封地为楚国)世家、

陈丞相世家

列传(各阶层重要人物、周边政权的历史)

吴王濞列传、儒林(重要儒家学者)列传、

司马相如列传、货殖(商人)列传、

匈奴列传、大宛(在今中亚地区)列传

从“篇目举例”中任选两则,分别简述其反映的西汉社会状况。(要求写出选择的篇目举例,史论结合)

20.(14分)北魏孝文帝改革是中国历史发展进程中具有重大影响的著名改革。阅读下列材料,回答问题。

材料一 拓跋鲜卑入主中原后,其民族意识开始觉醒,这一点充分体现在其民族优越感与自卑感的并存上。在这种意识的驱使下,魏孝文帝借助中央集权的强制力,相继实行了一系列汉化政策,旨在以“中夏正统”自居。

——赵向群、侯文昌《孝文帝的汉化政策与拓跋民族精神的丧失》

材料二 在北魏前期,由于民族本位意识……汉化处于不自觉的状态。……北魏孝文帝以其非凡的勇气、魄力,矢志不渝地推进鲜卑族的全面汉化改革,将北魏汉化运动推向高潮。他的一系列汉化举措,使得鲜卑上层与汉族上层融为一体,使鲜卑族的主体部分融入到中华民族大家庭之中。……孝文帝在文化上汇通南北,大量汲取南朝文化,不仅补充了北朝文化的缺失,更有助于消除南北歧见。

——摘编自胡阿祥《魏晋南北朝史十五讲》

材料三 (孝文帝)恶本俗之陋,欲以华风变之,故不惮为此举也。然国势之衰,实始于此。

——赵翼《廿二史札记》

(1) 根据材料一指出北魏孝文帝推行汉化措施的背景。(4分)

(2) 根据材料二分析孝文帝汉化措施的特点。(6分)

(3) 根据材料二、三简述两位作者对孝文帝改革的评价的不同。(4分)

澄海中学2020-2021学年度第一学期第一次学段考试

高一级历史科试卷参考答案

一、单项选择题(每小题3分,共48分。)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

选项

D

C

B

D

A

D

B

B

题号

9

10

11

12

13

14

15

16

选项

C

B

C

A

B

C

D

A

17. 【答案】(1)《史记》属于文献史料,甲骨文属于实物史料(或考古史料)。

(2)史学研究方法:二重证据法(考古史料与文献史料相结合)。价值:考古史料通过对古代遗迹、遗物的发掘,可以从这些方面探索当时社会、经济和生活方面的情况,是实物史料的一种,可以解释说明文献史料,对其进行补充。考古史料可以作为文献史料的佐证,证明文献史料的真伪。如甲骨文证明了《史记》是信史,同时也纠正了《史记》中的一些错误。考古史料的真实性更高,史学价值更大。文献史料因受到时代、作者主观意图、资料来源等的影响,所记述的历史并非完全真实,需加以甄别。

【解析】(1)依据所学知识可知,第一小问西汉中期司马迁撰写的《史记》,叙述了上起黄帝、下至汉武帝年间约3000 年的历史,首创了纪传体通史体裁,属于文献史料;第一小问甲骨文记录商朝王室占卜的记录,属于实物史料(或考古史料)。

(2)第一小问研究方法,材料二“王国维将甲骨文与《史记·殷本纪》及《三代世表》等互证,说明《史记》是一部信史”可见,运用了二重证据法。第二小问两类史料的价值,文献资料也是当时社会、经济和生活方面的情况的反映,但往往受到时代、作者主

观意图、资料来源等的影响,所记述的历史并非完全真实,需加以甄别;材料二“王国维运用甲骨文中出现的商代先公先王与《史记·殷本纪》作比较,以甲骨文为标准,纠正了《史记·殷本纪》中的一些错误”,可见考古史料可以作为文献史料的佐证,证明文献史料的真伪,真实性更高,史学价值更大。

18.【答案】(1)史实:春秋战国时期已经使用铁制农具、牛耕;征收地租的封建剥削方式已出现。

(2)措施:实行连坐法;奖励军功,按军功授爵,废除世卿世禄制;奖励耕织,重农抑商;建立县制,强化中央集权;废除井田制,允许土地自由买卖;统一度量衡。

作用:废除了阻碍生产力发展的旧的生产关系,确立了新兴地主土地所有制;提高了农民生产积极性;促进了秦国经济的发展。

(3)联系:两者之间是因果关系。材料二商鞅变法是在材料一春秋战国生产力发展和新剥削方式产生的基础上进行的;变法顺应了社会历史发展的趋势,促进了社会转型。

【解析】第(1)问,材料一中前两幅图片反映了已经使用铁制农具、牛耕,第3幅图片反映了征收地租的封建剥削方式已经出现。第(2)问第一小问,根据材料二可归纳出连坐法、奖励军功等措施;第二小问,结合所学知识从土地私有制、农民生产积极性、秦国经济发展等角度分析。第(3)问,分析材料一和材料二所反映的实质或领域,可知二者为因果关系,然后加以阐释。

19.【答案】状况:“高祖本纪”:记载西汉开国皇帝刘邦的生平。西汉建国初,刘邦在经济上推行休养生息政策,有利于经济恢复;在政治上推行都国并行制,以维护其统治。

“儒林列传”:记载较重要儒家学者的事迹。汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,使儒学成为国家正统思想。

“大宛列传”:记载汉朝通西域的历史。丝绸之路的开通,促进了中外经济文化交流和贸易发展。

【解析】第一小问,由材料“《春秋》是我国现存最早的编年体史书”“《史记》成书于西汉,是我国第一部纪传体通史”可知体例不同;由材料所提到的两书内容可知记录时段和记录对象不同。第二小问,结合所学知识,从“篇目举例”中选取两例,结合所学知识,与西汉相关历史联系即可。

20.【答案】(1) 民族意识觉醒,中央集权的加强;为巩固北魏统治。

(2)特点:自觉汉化;全面汉化;汇通南北。

(3)不同:材料二中作者对孝文帝改革持肯定态度,认为改革促进了民族交融,有助于消除南北歧见;材料三中作者对改革持否定态度,认为改革是北魏走向衰落的转折点。

【解析】第(1)问第一小问,根据材料一“其民族意识开始觉醒”和“魏孝文帝借助中央集权的强制力”得出觉醒的民族意识和不断强化的中央集权;第二小问,结合所学可知,改革的目的是巩固北魏统治。第(2)问,根据材料二“在北魏前期,由于民族本位意识……汉化处于不自觉的状态”逆向推理得出北魏孝文帝自觉汉化;根据材料二中“全面汉化改革”“孝文帝在文化上汇通南北”得出全面汉化和汇通南北。第(3)问,材料二是肯定的态度,材料三则是批判的态度

同课章节目录