人教统编版高中历史必修中外历史纲要上 第16课 两次鸦片战争 同步测试(解析版)

文档属性

| 名称 | 人教统编版高中历史必修中外历史纲要上 第16课 两次鸦片战争 同步测试(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 233.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-11-19 10:53:33 | ||

图片预览

文档简介

第16课

两次鸦片战争

基础闯关练

1.有学者认为:“就世界大势论,那次的战争(鸦片战争)是不能避免的。”这里所说的“大势”主要是指(

)

A.英国的坚船利炮

B.工业文明迅速发展

C.中国的闭关锁国

D.西方列强加紧扩张

2.1793年英国马戛尔尼使团初访中国,有些清朝地方官员将其称为“钦差”,乾隆闻此,甚为不满,下谕旨将使臣称为贡使,“以符体制”。乾隆这一做法(

)

A.有利于实现外交近代化

B.维护了主权与领土完整

C.体现了传统的“天朝上国”观念

D.表明乾隆开始关注世界

3.1837年,广东水师副将韩肇庆结交外商,以巡船援助鸦片走私,并将受赠鸦片作为走私没收品报告朝廷。结果,韩因缉私有功,得赏顶戴花翎。这种现象可以说明(

)

通商口岸的单一

B.海禁政策的松弛

C.当时吏治的腐败

D.贸易体制的落后

4.有西方学者这样概括鸦片战争:“英国决心迫使中国违背自己的意愿而进入现代的、工业化的全球经济,并且向中国出售鸦片,以此换取中国的丝绸和茶叶。这一做法遭到了中国的强烈反对。最后,英国发动了两次鸦片战争。”据此,下列陈述正确的是(

)

A.“违背自己的意愿”反映了中国人对鸦片走私的不满

B.“现代的、工业化的全球经济”指资本主义世界市场

C.“换取中国的丝绸和茶叶”表明英国对华经济依赖严重

D.“向中国出售鸦片”是英国发动这场战争的根本目的

5.近代有识之士曾说:“一国所得,诸国安坐而享之,一国所求,诸国群起而助之,是不啻驱西洋诸国,使之协以谋我也。”上述言论针对的是(

)

A.领事裁判权

B.片面最惠国待遇

C.居住及租地权

D.“门户开放”政策

6.著名历史学家黄仁宇先生写道:“《南京条约》签订之后十年,感到更不满意的不是战败国而是战胜国。”你认为战胜国“不满意”的主要原因是(

)

A.战争赔款太少

B.外国商品滞销

C.清政府的抵制

D.鸦片仍然不能输入

7.两次鸦片战争签订的不平等条约中,西方列强都把开放通商口岸作为主要内容。这反映了其发动战争的目的是(

)

A.获得永久居住权

B.获得巨额战争赔款

C.打开中国市场

D.扭转对华贸易逆差

8.“鸦片战争使中国的历史进程发生了重大转变。”这主要是因为(

)

A.中国第一次被西方国家打败

B.长期闭关锁国的政策被打破

C.社会性质开始发生根本变化

D.民族矛盾取代了阶级矛盾

9.林则徐、魏源是近代中国最早开眼看世界的人,他们萌发了强国御辱的新思想,他们的新思想主要“新”在(

)

A.坚决抵制鸦片贸易

B.呼吁革除社会弊端

C.反对空谈义理

D.主张向西方学习

10.著名历史学家蒋廷黻先生撰文指出,“林则徐仅仅只是旧时代的精英”,“是中国旧文化最好的产品”。此观点意在说明(

)

A.林则徐仍然是“闭关锁国”政策的代表

B.林则徐的思想主张着眼点是维护旧秩序

C.林则徐是主张向西方全面学习的思想家

D.林则徐是晚清资产阶级思想家中的精英

11.徐继畬在1844年编纂的《瀛寰考略》手稿中,《英吉利》一节写了2

400余字,使用了21个“夷”字;而1848年刊行的《瀛寰志略》中,《英吉利》这一节长达7

600余字,却没有使用一个“夷”字。这种情况说明当时的中国(

)

A.鄙视西方的心理转向崇洋

B.朝贡外交转向了近代外交

C.传统的华夷观念受到冲击

D.向西方学习已成时代潮流

能力提升练

一、选择题

1.作为中国近代史开端的鸦片战争又被英国称为“通商战争”,英国人如此看待这场战争是为了(

)

A.肯定战争的正义性

B.强调战争爆发的原因

C.粉饰侵略战争的性质

D.纪念这场战争的影响

2.据史料记载,1839年穿鼻海战,英军无人员伤亡,清兵则死亡15人,中国水师29艘战舰几近全毁,而林则徐报告皇帝:“收军之后……获夷帽二十一顶……查夷人捞起尸首就近掩埋者,已有十七具……受伤者,尤不胜计。”种现象反映出(

)

A.中国人的封闭愚昧

B.战争失败的历史必然性

C.对英作战指挥失误

D.中英存在较大军事差距

3.有学者认为,“比鸦片问题远为深刻的是几个概念的冲突:中国自称天下宗主的角色与西方国家主权的观念之间的不兼容:中国的朝贡关系体制与西方的外交往来体制之间的冲突;以及中国农业的自给自足与英国工业的扩张之间的对抗”。这段话(

)

A.说明了鸦片战争爆发的必然性

B.掩盖了鸦片战争的侵略性质

C.贬低了中国的经济政治制度

D.脱离了当时具体的历史背景

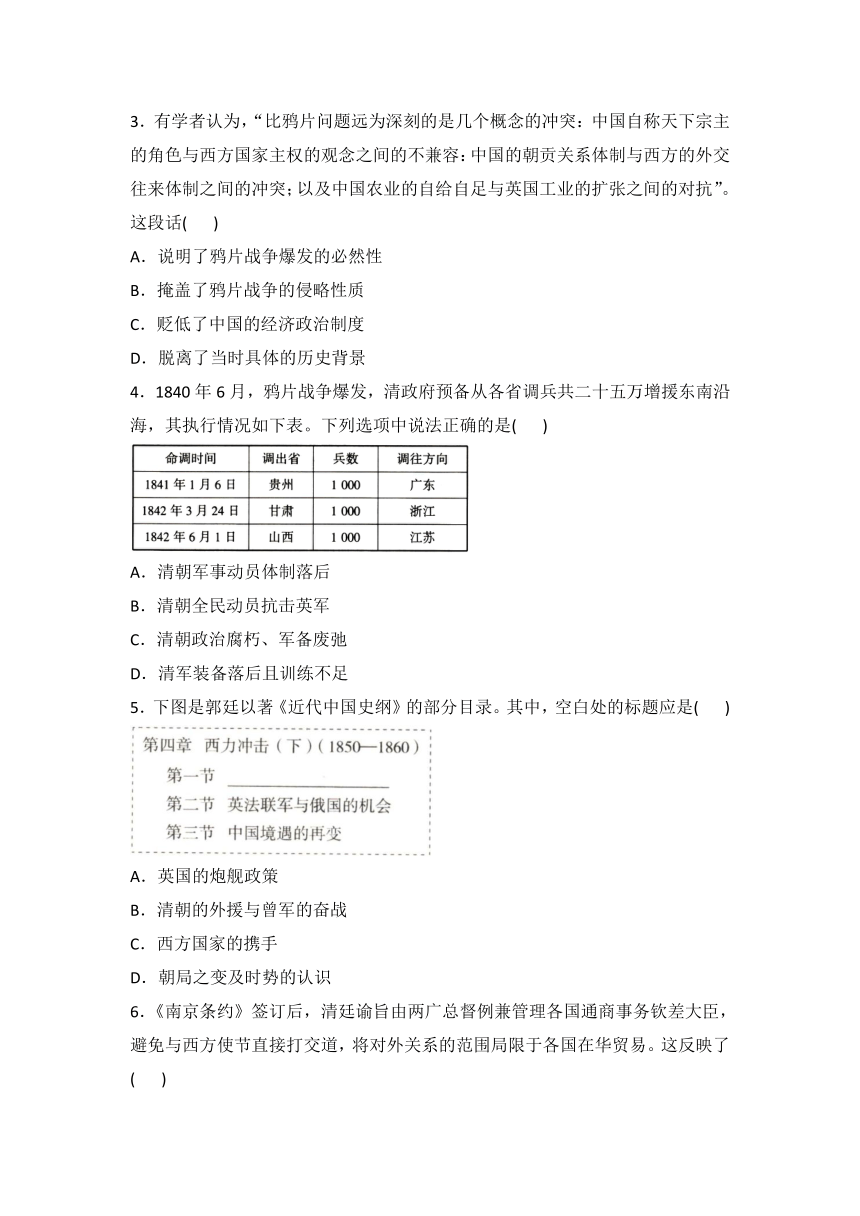

4.1840年6月,鸦片战争爆发,清政府预备从各省调兵共二十五万增援东南沿海,其执行情况如下表。下列选项中说法正确的是(

)

A.清朝军事动员体制落后

B.清朝全民动员抗击英军

C.清朝政治腐朽、军备废弛

D.清军装备落后且训练不足

5.下图是郭廷以著《近代中国史纲》的部分目录。其中,空白处的标题应是(

)

A.英国的炮舰政策

B.清朝的外援与曾军的奋战

C.西方国家的携手

D.朝局之变及时势的认识

6.《南京条约》签订后,清廷谕旨由两广总督例兼管理各国通商事务钦差大臣,避免与西方使节直接打交道,将对外关系的范围局限于各国在华贸易。这反映了(

)

A.中国外交渐趋近代化

B.列强侵犯中国的外交主权

C.清政府幻想继续闭关锁国

D.清政府坚决捍卫国家主权

7.有学者认为,《海国图志》是对西方侵略者作出的最积极回应,是近代中华民族觉醒的重要标志,同时吹响了晚清军事向近代化迈进的号角。材料说明《海国图志》(

)

A.是一部军事科技著作

B.开启了中国近代化

C.使国人反侵略意识觉醒

D.具有思想启蒙的价值

二、非选择题

8.阅读材料,回答问题。

材料一

回顾历史,鸦片显然只是战争的直接原因而非根本原因。由于中西方对国际关系、贸易和司法管辖的观念大相径庭,即使没有鸦片,双方之间的冲突也照样会爆发。

——徐中约《中国近代史:1600-2000中国的奋斗》

材料二

领事裁判权发生于条约之中,欲去领事裁判权,必先改正条约……非先编订完全之法律,断不能达改正条约之望。条约不改正,则领事裁判权永无撤废之日,我国国权,亦永无恢复之时矣。

——杨廷栋《论改正条约与编订法律有连结之关系》(1902年)

(1)除了“鸦片”,鸦片战争的爆发还有哪些原因?

(2)指出材料二所反映的核心观点。回答列强取得领事裁判权对中国的影响。

第16课

两次鸦片战争

基础过关练

1.B题干从“世界大势”的角度认为鸦片战争的爆发具有必然性。这里所说的“大势”指鸦片战争时期的世界发展趋势,即工业文明的迅速发展,故B项正确。

2.C材料中乾隆皇帝下谕旨将使臣改为贡使,表明乾隆认为英国是中国的藩国,两国关系属于朝贡体系,这体现了清政府的“天朝上国”观念,C项正确。实现外交近代化强调清政府与西方平等往来,A项错误。B、D两项在材料中体现不出。

3.C材料反映的是清朝地方官帮助外商走私鸦片,欺骗朝廷,还获得了嘉奖,体现了当时吏治的腐败,故C正确。

4.B“违背自己的意愿”是指迫使中国放弃闭关锁国政策,A项错误;工业革命完成后,资本主义世界市场初步形成,B项正确;“换取中国的丝绸和茶叶”体现不出英国对华经济依赖严重,C项错误;英国发动这场战争的主要目的是开拓海外市场和掠夺生产原料,D项错误。

5.B最惠国待遇是指一国在通商、航海、税收或公民法律地位等方面给予另一国享受现时或将来所给予任何第三国同样的一切优惠、特权或豁免等待遇。但清朝与西方列强签订的条约,往往只片面规定该缔约外国享受最惠国待遇,中国无对等权利,是片面的。材料“一国所得,诸国安坐而享之,一国所求,诸国群起而助之”与“片面最惠国待遇”的内容相符,故本题选B项。A、C、D三项均与材料不符,错误。

6.B鸦片战争后,英国商品受到中国自给自足的自然经济的抵制,在中国滞销,这未能真正实现打开中国市场的目的,引起英国的不满,B项正确。

7.C两次鸦片战争发生在19世纪40年代和19世纪60年代,当时西方列强在全球范围内寻找原料产地和商品销售市场。其企图通过战争迫使中国开放通商口岸,以达到打开中国市场的目的,C项正确。A、B、D三项并非西方列强迫使中国开放通商口岸的主要目的,排除。

8.C鸦片战争使中国的主权和领土完整遭到破坏,中国开始沦为半殖民地半封建社会,C项正确。A、B两项不是主要原因,错误;当时阶级矛盾仍然存在,D项错误。

9.D“向西方学习”是在鸦片战争前后民族危机加深和封建统治日益腐朽之时,封建士大夫中的有识之士为寻求强国御侮之道而萌发的新思想。林则徐、魏源是近代中国最早开眼看世界的人,他们初步提出了向西方学习的主张,D项正确。

10.B根据材料及所学可知,“旧时代的精英”“中国旧文化最好的产品”说明林则徐本质上未改变,还是地主阶级的代表,其思想是为维护地主阶级统治服务的,故B项正确。

11.C材料中“1844年……使用了21个‘夷’字”“1848年……没有使用一个‘夷’字”,说明在这一时期,传统的夷夏观念开始受到了近代观念的冲击,C项正确。“没有使用一个‘夷’字”,不等同于崇洋,A项错误;材料没有体现出B项;材料无法体现出当时的中国向西方学习已成为时代的潮流,D项错误。

能力提升练

一、选择题

1.C鸦片战争是英国对中国发动的一场侵略战争,而英国人却称之为“通商战争”,这主要是为了掩盖侵略战争的本质,C项正确。

2.B根据题干可知,在中英两国交战过程中,英军无人员伤亡,但林则徐却奏报“查夷人捞起尸首就近掩埋者,已有十七具……受伤者,尤不胜计”.这说明了在封建君主专制体制下,官员谎报军情,反映了战争失败的必然性,B项正确。“封闭愚昧”只是表象并非实质,A项错误。材料未涉及作战指挥策略等问题,C项错误。D项与题干主旨不符,错误。

3.A根据题干材料“不兼容”“体制之间的冲突”“对抗”等信息可以看出该学者从三个方面阐述中西方存在冲突,表明鸦片战争的爆发是必然的,A项符合题意。材料中的“英国工业的扩张”体现了侵略性,B项错误;材料没有涉及对中国经济政治制度的评价,C项错误;材料中的冲突是对当时具体历史背景的描述,D项错误。

4.A由表格中清政府从各省调兵增援东南沿海的执行情况可知,其时间间隔大,调出、调往省份路途遥远且调出的兵员人数很少,由此可知,清朝的军事动员体制落后,A项正确;题干表格只提供了贵州、甘肃和山西三省的调兵情况,无法体现出“全民动员”,B项错误;题干并未提到清朝的军备情况,C、D两项错误。

5.C由材料时间和“英法联军”“俄国”等信息可以得出,目录中的第四章是指第二次鸦片战争由酝酿到爆发的过程及战争结束。第二次鸦片战争中英法组成联军,故第一节应填入“西方国家的携手”,C项正确。

6.C从材料可以看出,鸦片战争虽然打开了中国的大门,但是清政府规定“避免与西方使节直接打交道,将对外关系的范围局限于各国在华贸易”,说明清政府幻想继续闭关锁国,C项正确,A项错误。B项与材料不符。D项与清政府签订《南京条约》相矛盾。

7.D根据题干“是近代中华民族觉醒的重要标志,同时吹响了晚清军事向近代化迈进的号角”可以看出,《海国图志》具有思想启蒙的价值,故D项正确。

二、非选择题

8.答案

(1)19世纪上半期,西方资本主义迅猛发展,急需开辟更大的商品销售市场和原料产地,中国成为他们的理想目标。当时的中国国力渐衰,内部危机严重。中西方在国际关系、贸易和司法管辖观念有重大冲突。

(2)核心观点:通过法律途径修改不平等条约,废除领事裁判权。

影响:破坏了中国司法主权完整。

解析

(1)根据所学知识从英国资本主义发展,急需开辟商品市场和原料产地以及中国自身国力较弱等角度分析。

(2)观点依据“欲去领事裁判权,必先改正条约”得出,影响从对中国司法主权的破坏角度回答。

两次鸦片战争

基础闯关练

1.有学者认为:“就世界大势论,那次的战争(鸦片战争)是不能避免的。”这里所说的“大势”主要是指(

)

A.英国的坚船利炮

B.工业文明迅速发展

C.中国的闭关锁国

D.西方列强加紧扩张

2.1793年英国马戛尔尼使团初访中国,有些清朝地方官员将其称为“钦差”,乾隆闻此,甚为不满,下谕旨将使臣称为贡使,“以符体制”。乾隆这一做法(

)

A.有利于实现外交近代化

B.维护了主权与领土完整

C.体现了传统的“天朝上国”观念

D.表明乾隆开始关注世界

3.1837年,广东水师副将韩肇庆结交外商,以巡船援助鸦片走私,并将受赠鸦片作为走私没收品报告朝廷。结果,韩因缉私有功,得赏顶戴花翎。这种现象可以说明(

)

通商口岸的单一

B.海禁政策的松弛

C.当时吏治的腐败

D.贸易体制的落后

4.有西方学者这样概括鸦片战争:“英国决心迫使中国违背自己的意愿而进入现代的、工业化的全球经济,并且向中国出售鸦片,以此换取中国的丝绸和茶叶。这一做法遭到了中国的强烈反对。最后,英国发动了两次鸦片战争。”据此,下列陈述正确的是(

)

A.“违背自己的意愿”反映了中国人对鸦片走私的不满

B.“现代的、工业化的全球经济”指资本主义世界市场

C.“换取中国的丝绸和茶叶”表明英国对华经济依赖严重

D.“向中国出售鸦片”是英国发动这场战争的根本目的

5.近代有识之士曾说:“一国所得,诸国安坐而享之,一国所求,诸国群起而助之,是不啻驱西洋诸国,使之协以谋我也。”上述言论针对的是(

)

A.领事裁判权

B.片面最惠国待遇

C.居住及租地权

D.“门户开放”政策

6.著名历史学家黄仁宇先生写道:“《南京条约》签订之后十年,感到更不满意的不是战败国而是战胜国。”你认为战胜国“不满意”的主要原因是(

)

A.战争赔款太少

B.外国商品滞销

C.清政府的抵制

D.鸦片仍然不能输入

7.两次鸦片战争签订的不平等条约中,西方列强都把开放通商口岸作为主要内容。这反映了其发动战争的目的是(

)

A.获得永久居住权

B.获得巨额战争赔款

C.打开中国市场

D.扭转对华贸易逆差

8.“鸦片战争使中国的历史进程发生了重大转变。”这主要是因为(

)

A.中国第一次被西方国家打败

B.长期闭关锁国的政策被打破

C.社会性质开始发生根本变化

D.民族矛盾取代了阶级矛盾

9.林则徐、魏源是近代中国最早开眼看世界的人,他们萌发了强国御辱的新思想,他们的新思想主要“新”在(

)

A.坚决抵制鸦片贸易

B.呼吁革除社会弊端

C.反对空谈义理

D.主张向西方学习

10.著名历史学家蒋廷黻先生撰文指出,“林则徐仅仅只是旧时代的精英”,“是中国旧文化最好的产品”。此观点意在说明(

)

A.林则徐仍然是“闭关锁国”政策的代表

B.林则徐的思想主张着眼点是维护旧秩序

C.林则徐是主张向西方全面学习的思想家

D.林则徐是晚清资产阶级思想家中的精英

11.徐继畬在1844年编纂的《瀛寰考略》手稿中,《英吉利》一节写了2

400余字,使用了21个“夷”字;而1848年刊行的《瀛寰志略》中,《英吉利》这一节长达7

600余字,却没有使用一个“夷”字。这种情况说明当时的中国(

)

A.鄙视西方的心理转向崇洋

B.朝贡外交转向了近代外交

C.传统的华夷观念受到冲击

D.向西方学习已成时代潮流

能力提升练

一、选择题

1.作为中国近代史开端的鸦片战争又被英国称为“通商战争”,英国人如此看待这场战争是为了(

)

A.肯定战争的正义性

B.强调战争爆发的原因

C.粉饰侵略战争的性质

D.纪念这场战争的影响

2.据史料记载,1839年穿鼻海战,英军无人员伤亡,清兵则死亡15人,中国水师29艘战舰几近全毁,而林则徐报告皇帝:“收军之后……获夷帽二十一顶……查夷人捞起尸首就近掩埋者,已有十七具……受伤者,尤不胜计。”种现象反映出(

)

A.中国人的封闭愚昧

B.战争失败的历史必然性

C.对英作战指挥失误

D.中英存在较大军事差距

3.有学者认为,“比鸦片问题远为深刻的是几个概念的冲突:中国自称天下宗主的角色与西方国家主权的观念之间的不兼容:中国的朝贡关系体制与西方的外交往来体制之间的冲突;以及中国农业的自给自足与英国工业的扩张之间的对抗”。这段话(

)

A.说明了鸦片战争爆发的必然性

B.掩盖了鸦片战争的侵略性质

C.贬低了中国的经济政治制度

D.脱离了当时具体的历史背景

4.1840年6月,鸦片战争爆发,清政府预备从各省调兵共二十五万增援东南沿海,其执行情况如下表。下列选项中说法正确的是(

)

A.清朝军事动员体制落后

B.清朝全民动员抗击英军

C.清朝政治腐朽、军备废弛

D.清军装备落后且训练不足

5.下图是郭廷以著《近代中国史纲》的部分目录。其中,空白处的标题应是(

)

A.英国的炮舰政策

B.清朝的外援与曾军的奋战

C.西方国家的携手

D.朝局之变及时势的认识

6.《南京条约》签订后,清廷谕旨由两广总督例兼管理各国通商事务钦差大臣,避免与西方使节直接打交道,将对外关系的范围局限于各国在华贸易。这反映了(

)

A.中国外交渐趋近代化

B.列强侵犯中国的外交主权

C.清政府幻想继续闭关锁国

D.清政府坚决捍卫国家主权

7.有学者认为,《海国图志》是对西方侵略者作出的最积极回应,是近代中华民族觉醒的重要标志,同时吹响了晚清军事向近代化迈进的号角。材料说明《海国图志》(

)

A.是一部军事科技著作

B.开启了中国近代化

C.使国人反侵略意识觉醒

D.具有思想启蒙的价值

二、非选择题

8.阅读材料,回答问题。

材料一

回顾历史,鸦片显然只是战争的直接原因而非根本原因。由于中西方对国际关系、贸易和司法管辖的观念大相径庭,即使没有鸦片,双方之间的冲突也照样会爆发。

——徐中约《中国近代史:1600-2000中国的奋斗》

材料二

领事裁判权发生于条约之中,欲去领事裁判权,必先改正条约……非先编订完全之法律,断不能达改正条约之望。条约不改正,则领事裁判权永无撤废之日,我国国权,亦永无恢复之时矣。

——杨廷栋《论改正条约与编订法律有连结之关系》(1902年)

(1)除了“鸦片”,鸦片战争的爆发还有哪些原因?

(2)指出材料二所反映的核心观点。回答列强取得领事裁判权对中国的影响。

第16课

两次鸦片战争

基础过关练

1.B题干从“世界大势”的角度认为鸦片战争的爆发具有必然性。这里所说的“大势”指鸦片战争时期的世界发展趋势,即工业文明的迅速发展,故B项正确。

2.C材料中乾隆皇帝下谕旨将使臣改为贡使,表明乾隆认为英国是中国的藩国,两国关系属于朝贡体系,这体现了清政府的“天朝上国”观念,C项正确。实现外交近代化强调清政府与西方平等往来,A项错误。B、D两项在材料中体现不出。

3.C材料反映的是清朝地方官帮助外商走私鸦片,欺骗朝廷,还获得了嘉奖,体现了当时吏治的腐败,故C正确。

4.B“违背自己的意愿”是指迫使中国放弃闭关锁国政策,A项错误;工业革命完成后,资本主义世界市场初步形成,B项正确;“换取中国的丝绸和茶叶”体现不出英国对华经济依赖严重,C项错误;英国发动这场战争的主要目的是开拓海外市场和掠夺生产原料,D项错误。

5.B最惠国待遇是指一国在通商、航海、税收或公民法律地位等方面给予另一国享受现时或将来所给予任何第三国同样的一切优惠、特权或豁免等待遇。但清朝与西方列强签订的条约,往往只片面规定该缔约外国享受最惠国待遇,中国无对等权利,是片面的。材料“一国所得,诸国安坐而享之,一国所求,诸国群起而助之”与“片面最惠国待遇”的内容相符,故本题选B项。A、C、D三项均与材料不符,错误。

6.B鸦片战争后,英国商品受到中国自给自足的自然经济的抵制,在中国滞销,这未能真正实现打开中国市场的目的,引起英国的不满,B项正确。

7.C两次鸦片战争发生在19世纪40年代和19世纪60年代,当时西方列强在全球范围内寻找原料产地和商品销售市场。其企图通过战争迫使中国开放通商口岸,以达到打开中国市场的目的,C项正确。A、B、D三项并非西方列强迫使中国开放通商口岸的主要目的,排除。

8.C鸦片战争使中国的主权和领土完整遭到破坏,中国开始沦为半殖民地半封建社会,C项正确。A、B两项不是主要原因,错误;当时阶级矛盾仍然存在,D项错误。

9.D“向西方学习”是在鸦片战争前后民族危机加深和封建统治日益腐朽之时,封建士大夫中的有识之士为寻求强国御侮之道而萌发的新思想。林则徐、魏源是近代中国最早开眼看世界的人,他们初步提出了向西方学习的主张,D项正确。

10.B根据材料及所学可知,“旧时代的精英”“中国旧文化最好的产品”说明林则徐本质上未改变,还是地主阶级的代表,其思想是为维护地主阶级统治服务的,故B项正确。

11.C材料中“1844年……使用了21个‘夷’字”“1848年……没有使用一个‘夷’字”,说明在这一时期,传统的夷夏观念开始受到了近代观念的冲击,C项正确。“没有使用一个‘夷’字”,不等同于崇洋,A项错误;材料没有体现出B项;材料无法体现出当时的中国向西方学习已成为时代的潮流,D项错误。

能力提升练

一、选择题

1.C鸦片战争是英国对中国发动的一场侵略战争,而英国人却称之为“通商战争”,这主要是为了掩盖侵略战争的本质,C项正确。

2.B根据题干可知,在中英两国交战过程中,英军无人员伤亡,但林则徐却奏报“查夷人捞起尸首就近掩埋者,已有十七具……受伤者,尤不胜计”.这说明了在封建君主专制体制下,官员谎报军情,反映了战争失败的必然性,B项正确。“封闭愚昧”只是表象并非实质,A项错误。材料未涉及作战指挥策略等问题,C项错误。D项与题干主旨不符,错误。

3.A根据题干材料“不兼容”“体制之间的冲突”“对抗”等信息可以看出该学者从三个方面阐述中西方存在冲突,表明鸦片战争的爆发是必然的,A项符合题意。材料中的“英国工业的扩张”体现了侵略性,B项错误;材料没有涉及对中国经济政治制度的评价,C项错误;材料中的冲突是对当时具体历史背景的描述,D项错误。

4.A由表格中清政府从各省调兵增援东南沿海的执行情况可知,其时间间隔大,调出、调往省份路途遥远且调出的兵员人数很少,由此可知,清朝的军事动员体制落后,A项正确;题干表格只提供了贵州、甘肃和山西三省的调兵情况,无法体现出“全民动员”,B项错误;题干并未提到清朝的军备情况,C、D两项错误。

5.C由材料时间和“英法联军”“俄国”等信息可以得出,目录中的第四章是指第二次鸦片战争由酝酿到爆发的过程及战争结束。第二次鸦片战争中英法组成联军,故第一节应填入“西方国家的携手”,C项正确。

6.C从材料可以看出,鸦片战争虽然打开了中国的大门,但是清政府规定“避免与西方使节直接打交道,将对外关系的范围局限于各国在华贸易”,说明清政府幻想继续闭关锁国,C项正确,A项错误。B项与材料不符。D项与清政府签订《南京条约》相矛盾。

7.D根据题干“是近代中华民族觉醒的重要标志,同时吹响了晚清军事向近代化迈进的号角”可以看出,《海国图志》具有思想启蒙的价值,故D项正确。

二、非选择题

8.答案

(1)19世纪上半期,西方资本主义迅猛发展,急需开辟更大的商品销售市场和原料产地,中国成为他们的理想目标。当时的中国国力渐衰,内部危机严重。中西方在国际关系、贸易和司法管辖观念有重大冲突。

(2)核心观点:通过法律途径修改不平等条约,废除领事裁判权。

影响:破坏了中国司法主权完整。

解析

(1)根据所学知识从英国资本主义发展,急需开辟商品市场和原料产地以及中国自身国力较弱等角度分析。

(2)观点依据“欲去领事裁判权,必先改正条约”得出,影响从对中国司法主权的破坏角度回答。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进