广东省汕头市澄海高级中学2021届高三上学期第一次学段考试(11月)历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 广东省汕头市澄海高级中学2021届高三上学期第一次学段考试(11月)历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 378.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-11-20 07:35:53 | ||

图片预览

文档简介

澄海中学2020—2021学年度高三第一次阶段考试

历史试题 第Ⅰ卷 选择题

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1. 西周时,周王授予诸侯管治封域内土著邦族的权力,包括组织城防、分派劳役、划定田亩、贡献土产等具体内容;各邦族多依旧保有其宗族组织,同时在一定程度上践行周礼。对此理解正确的是,当时

A. 儒家礼乐文明推动文化认同 B. 中央政府实现对地方的直接管理

C. 分封制的推行促进族群融合 D. 土著邦族作为新兴政治力量崛起

2.从史料实证的角度说,论证“至迟到春秋末期,我国已经开始用牛耕地”的论据中最具说服力的是

A.《国语》中“宗庙之牺,为畎亩之勤”的记载

B.春秋时期孔子的一个著名弟子冉耕,字伯牛

C.考古出土的春秋时期大量铁犁等生产工具

D.史家刘兴林《牛耕起源与早期牛耕》中的论点

3. 春秋战国时期出现了富民思想,如儒家的“藏富于民”、“恒产论”和“轻徭薄赋”,墨家的“节用利民”思想,道家的“精神足民”论,法家的“以政裕民”思想等。富民思想的出现表明

A.民本思想成为社会主流思想 B.统治者注重对私产的保护

C.社会阶级矛盾得到有效缓和 D.生产关系领域发生了变革

4.有学者总结了汉初的经济政策,如下表所示。

经济政策

出处

丁男徭役减为“三年而一事”

班固《汉书·卷六十四》

“纵民得铸钱、冶铁、煮盐”

王利器校注:《盐铁论校注(定本)·错币第四》

复收田租(“十五税一”)之半,即“三十税一”

范晔《后汉书·卷一》

这些政策

A.推动了土地私有制确立 B.促进了盐铁官营的实施

C.有利于自耕农经济发展 D.协调了农工商业的关系

5.汉代在郡一级,郡丞、长吏辅佐郡守,都尉管武事、督邮管监察,列曹分理民政、财政、司法、教育等,但所有这些官员都是郡守的属官。县一级也是如此。汉代地方行政体制

A.形成了制约机制 B.实现了权力集中

C.杜绝了吏治腐败 D.避免了裙带关系

6.据《晋书》记载,自公元311年洛阳陷落至公元325年(4世纪初),王公贵族十之六七从中原省份迁到长江以南。到公元4世纪中叶,100万北人在南方的新址定居。长江流域和南方的人口在公元280年--464年之间增加了五倍。上述现象

A.起因是秦兼并六国完成国家统一 B.造成了国家权力中心向东方转移

C.推动了江南地区经济的快速发展 D.说明南方已经成为国家经济重心

7. “堂贴”是唐朝中后期中书门下处理政务的主要公文之一,不仅用来“处分百司”,也“判四方之事”。遇有日常政务,三省宰相可不必奏请皇帝,直接裁决,然后集体签署下发“堂贴”。“堂贴”的出现表明当时

A.宰相处理政务的权力增强 B.皇权与相权矛盾日益尖锐

C.三省分权的体制逐步形成 D.国家决策机制发生了异变

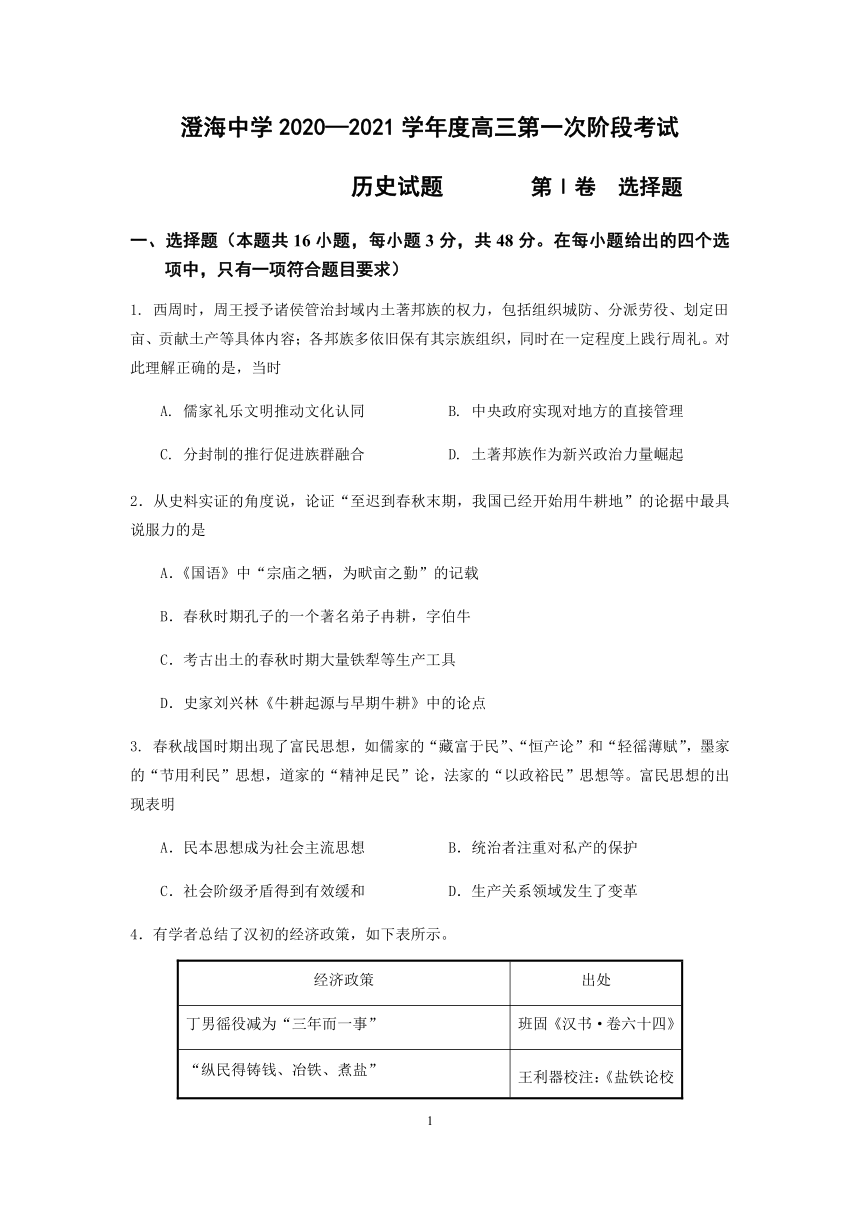

8.图1为宋代海外贸易路线概况。它反映了宋代海外贸易

图1

A.以周边国家为主要对象 B.在经济结构中的地位不断提高

C.突破了朝贡贸易的局限 D.在官府管理和鼓励下较为活跃

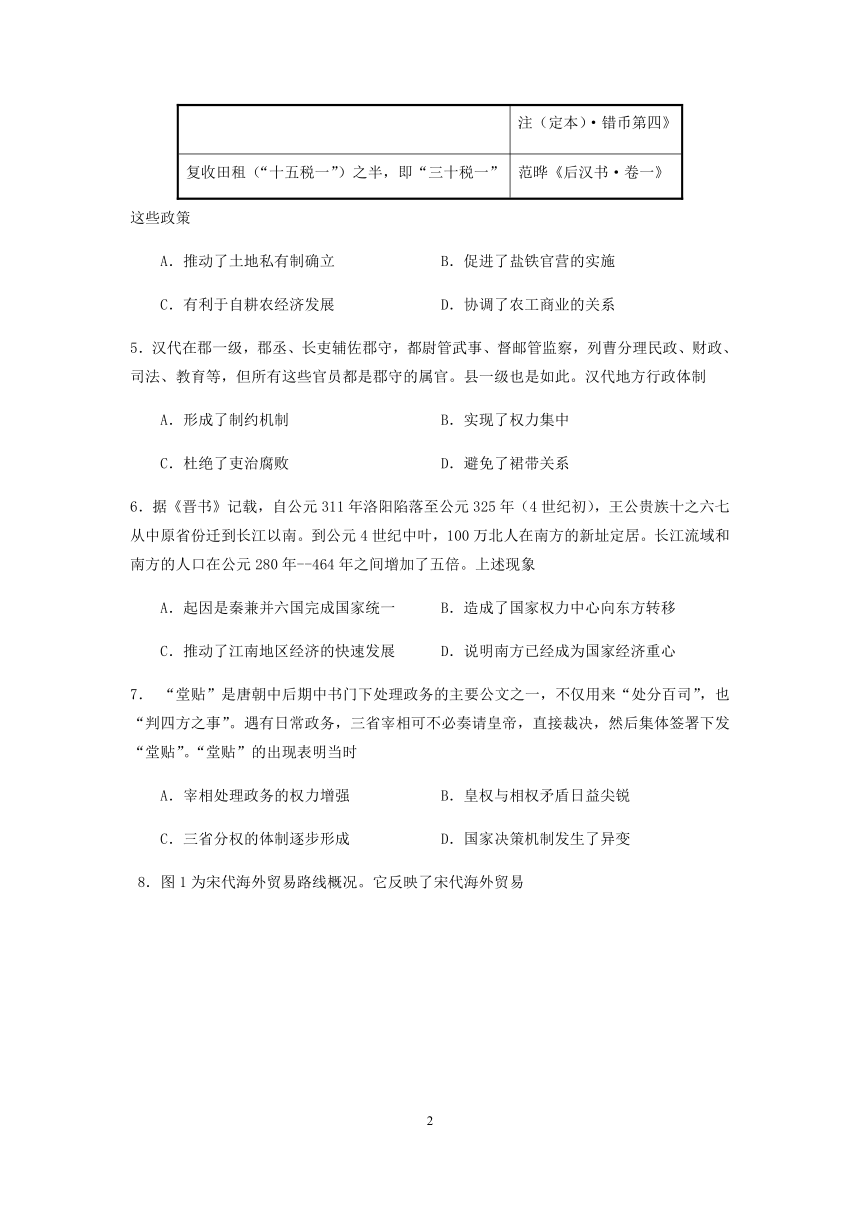

9.下图为宋代著名画家张择端的《清明上河图》(节选),描绘了北宋时期都城汴京忙碌的商运场景。该作品体现了

A.艺术审美与市井风情的交融 B.人文意蕴与史料价值的统一

C.工笔画法与写意画法的协调 D.海上贸易与市镇经济的交流

10.在宋明时期,理学出现了程朱理学和陆王心学两个重要的分支。虽然二者的主张有明显的不同,但它们殊途同归。“同归”是指他们都

A.强调理的作用 B.赞同知与行合一

C.压制人的欲望 D.服务于现实政治

11. “白蛇传”故事最早出于唐传奇《白蛇记》,类似“许仙”的主人公李黄是盐铁使之子,南宋活本《西湖三塔记》中的同样角色奚宣赞为统制之子。到明代后期,冯梦龙所编的《白娘子永镇雷峰塔》中的主人公却变成杭州的“药铺主管”了。这反映,明后期

A.重农抑商政策有所松动 B.民间思想借助小说广泛传播

C.商品经济冲击等级观念 D.传统伦理道德观念逐渐瓦解

12.明清时期永佃制盛行,地主只能收租完粮,无权随意增租夺佃或干预佃农耕作,而佃农可退佃、转租或典卖佃权。这一现象反映了

A.精耕细作农业生产模式发展 B.农民已摆脱人身依附关系

C.土地所有权与经营权的分离 D.封建地主土地所有制瓦解

13.下表反映了明末清初中国出现的西方著作类别。以下对表中信息解读正确的是

天文历算

气象学

物理学和力学

地理学

生物学

数学

50种

1种

5种

11种

2种

12种

语言文字学

医药学

哲学和逻辑学

生理学

炮战技术

艺术

5种

1种

6种

3种

2种

若干种

A.大量的西方科技文化被介绍到中国 B.西方著作传播的知识以人文科学为主

C.清政府大力提倡学习西方科学技术 D.明清时期中西方文化的交流日趋频繁14.据统计,在清朝前期的196年中,顺治十二年(1655)至康熙二十二年(1683)实行比较严格的海禁,康熙五十六年(1717)至雍正五年(1727)实行了部分地区海禁,总计39年。乾隆二十二年(1757)后,欧美各国“在广州收泊贸易”,南洋地区的国家到闽、浙、江海关贸易。这反映了清朝前期

A.闭关政策受政治环境的影响 B.对外贸易基本处于开放状态

C.外来侵略左右政府贸易政策 D.政府对海禁的执行较为不力

15. 战国时期的韩非子认为,人天生是自私的、是趋利避害的,现在必须用严格的法律和官僚机构的有力惩罚来进行统治。古希腊的亚里士多德以为,大多数人都不能完全消除兽欲,即使是最好的人也难免在执政时因情感而引起偏差,法律恰恰是免除一切情欲影响的理智的体现。由此可见两者

A. 都肯定了法律至上的原则 B. 法治思想都具有理性色彩

C. 都限制了君主的权力 D. 都注重对人民的管理

16. 古罗马法谚有云“和解协议相当于已决案”。比如,当事人订立“不索债简约”后,若债权人反悔并要求债务人给付,只要债权人具备相关免债能力,债务人可以拒绝。这表明,罗马法中的“和解”

A. 简化了司法程序 B. 与诉讼具有同等强制性

C. 彰显了契约精神 D. 更能保障公民经济权益

第Ⅱ卷 非选择题

本卷共4小题,共52分,其中17—19题为必考题;20题为选考题。

二、必考题:共40分。本大题共3小题,每个考生必须作答。

17.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

公元前535年,孔子17岁之后出仕为官,当时从事的是“季氏史”,也曾做过“司职吏”。后来先后在鲁国、齐国等地做官,其从政生涯的巅峰是出任鲁国大司寇。公元前498年,孔子开始周游列国,另谋仕途。十四年后,在其69岁时返鲁,从此专行教道直至老死。孔子的思想后来被其弟子辑录成《论语》一书。

——据《史记·孔子世家》译编

材料二

苏格拉底经常在街头演说阐述自己的思想。他相信,关于人类最重要的事情就是他们提出问题,并指出,未经审视的生活是不值得过的。苏格拉底还说“美德即知识”,但他强调道德不是那种可以真正教授给你的知识,真正的知识是关于事物“本质”的知识。由于他善于刺激人们独立思考,被称为“牛虻”。公元前399年,苏格拉底被雅典民主政府处于死刑。苏格拉底的思想后来被其弟子记录进《理想国》《裴多篇》等书中。

——戴维·罗比森《伦理学》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述孔子周游列国的背景。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,比较孔子与苏格拉底思想在传播上的异同。(8分)

18.(14分)中国古代民族间的相互关系主要以战与和的形态表现出来,但和平形态是主要形式。阅读材料,回答问题。

材料

部分少数民族

演进及发展史实(部分)

匈奴

战国时期崛起,逐渐强大。秦始皇命蒙恬出击匈奴,取得河套地区,修筑长城,巩固北部边防。西汉初,鉴于国力有限,汉朝与匈奴和亲;汉武帝时对匈奴展开长达十年的军事反攻,派张骞出使西域以配合对匈奴作战。东汉,匈奴分裂为南北二部,南匈奴向汉称臣,出兵大败北匈奴。西晋末年,战乱频繁,中原人口剧减,匈奴等少数民族加快内迁

西南夷

秦朝,征服南方越族地区,开辟“五尺道”,设置官员;西汉武帝时,在南越设郡管理;东汉初年,重新并入汉版图

藏族(吐蕃)

7世纪前期,松赞干布统一各部、建立政权;641年,唐太宗将文成公主嫁给松赞干布;8世纪初期,中宗将金成公主嫁与尺带珠丹;9世纪前期,唐蕃会盟;元朝,设宣政院管理,成为行政区;明朝,称乌思藏,设卫所,用藏人管理,建立僧官制度;清初顺治时,册封“达赖喇嘛”;康熙时,册封“班禅额尔德尼”;1727年,设驻藏大臣

蒙古

1206年,铁木真统一蒙古各部,建立蒙古汗国;此后,先后灭掉西夏、金、南宋;1271年,定国号元;1279年,统一全国;1368年,元朝灭;14世纪,分裂为鞑靼、瓦刺等部;1449年,瓦刺攻明,鞑靼与明和好,在边境开设互市;明末清初,分裂为漠南、漠北、漠西;康熙时平定漠西噶尔丹叛乱;1771年乾隆年间,漠西土尔扈特部东归

——据翦伯赞《中国史纲要》等整理

根据材料,概括在和平形态下,中国古代中央政府处理与各少数民族关系的方式,并概述其积极作用。(14分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

近代中国虽然自鸦片战争以后就开始了社会转型,但是在整个晚清时期,由于统治者缺乏现代意识,缺乏足够的领导改革和促进社会全面转型的能力,致使社会各个结构的变化并不是互相协调和配套发展的,政治体制转型的滞后成为制约社会发展的瓶颈。事实证明,清朝统治者已成为近代中国社会发展的阻力。在这种局面下,辛亥革命推翻了清政府,突破了社会转型中最坚固的环节:政治制度改革,促使政治结构迅速完成了转换过程。自此,中国进入政府主导下的主动现代化时期,从而使社会转型所需要的新结构得到发展与壮大,社会转型的速度明显加快。

——摘编自朱英《辛亥革命与近代中国社会变迁》

根据材料,结合近代中外史实,围绕“社会转型与政治结构的转换”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

三、选考题:共12分。

20.【历史上重大改革回眸】(12分)

材料

北魏前期的法制,胡汉杂糅、重刑轻教。迁都洛阳后,孝文帝深感“律令不具,奸吏用法,致有轻重”,重用精通律学的中原儒生高允、高闾等人,并多次参与修订《大和律》。他认为“营国之本,礼教为先”,首创北魏“婚律”,以诏令禁止同姓结婚;加重对不孝罪的惩罚,规定若独子犯死罪,可存留养亲等。同时,削减繁复和严酷的律令,用“恕死徙边”作为死刑减等之法,缩小连坐范围等。此外,他还注意谨慎选用掌刑狱大权之人,并设立司直官对适用法律和审判程序送行监督。还从“治因事改”出发,告诚地方官应以利民为先,灵活运用德刑,要“导之以德,齐之以刑”。史称孝文帝“选三代(夏商用)之异礼,采二汉(西汉、东汉)之典法;端拱而四方安,刑措而兆民治”。但也因官员素质参差不齐、文化差异等,出现“经义决狱的随意性”、“故老前宦多遵旧法,不守新制”等,影响法律适用的准确性和效率。

——摘编自王琛《孝文帝改革以后的北魏社会与法制》

(1)根据材料并结合所学知识,概括北魏孝文帝法制改革的主要特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价北魏孝文帝的法制改革。(6分)

澄海中学2020—2021学年度高三第一次阶段考试

历史科参考答案

1

2

3

4

5

6

7

8

C

C

D

C

B

C

A

D

9

10

11

12

13

14

15

16

A

D

C

C

A

A

B

C

17.(14分)

(1)背景:春秋晚期中国社会经历着剧烈社会变革。新兴生产力发展,公田转化为私田;

诸侯兼并战乱不断;学在官府的状况被打破;礼崩乐坏的社会状况和制度崩溃的局面;孔子建立的儒学不能适应社会需要,导致其仕途不顺。

(答出其中3点即得6分)

(2)异:对象不同:孔子游说诸侯国君,苏格拉底对民众演讲;

内容差异:孔子传播儒家道德,苏格拉底传播理性美德;

价值追求:孔子以济世致用为方向,苏格拉底以真理美德激发人们思考;

手段不同:孔子晚年专心文教,苏格拉底坚持真理演说。

(正确答出其中2个方面的差异即得4分)

同:内容:关注社会道德变迁,致力于建设新道德;

手段:弟子辑录成书;

形式:简化成语录体;

影响:成为东西文化的源头(正确答出其中2个方面的相同点即得4分)

18.(14分)

方式:和亲,如西汉、唐朝;册封(少数民族首领或政治宗教首领),如唐朝、清朝;设立专门的军事、行政管理机构,如西汉、明朝、清朝;设立与内地一样的行政管理机构,如秦、汉、元;边境贸易、会盟,如唐朝、宋代、明代;人口迁徙,如西晋、清朝。(答出任3点6分)

积极作用:促进中华民族形成与发展,有利于各民族共同进步,增强民族凝聚力;巩固国家统一,推动社会经济文化发展繁荣(或答有利于统一的多民族国家的巩固和发展);有利于边疆地区的开发,推动了少数民族的封建化进程(或答有利于游牧文明向农耕文明的转化);有利于各族人民的友好往来和经济文化交流。(4点8分)

19.(12分)

【示例】

论题:在社会转型中,政治结构的转换具有关键性的作用。(2分)

阐述:1840年以后,中国农耕文明遭到西方丁业文明挑战,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。面对危机,地主阶级洋务派以“中体西用”为指导,开展洋务运动;资产阶级维新派推行的维新变法未从根本上改变封建制度;清末政府“旧人办新政”,均以失败告终。辛亥革命推翻了封建帝制,建立了中华民国,实行民主宪政,使中国社会转型中政治结构转换迈出了关键的一步。由此,资本主义经济迎来“春天”,民主共和思想深入人心,新式教育以前所未有的速度发展。(8分)

综上所述,先进的政治制度能促进社会的发展并推动社会的转型。(2分)

(其它论题:①晚清时期,政治体制转型滞后制约了中国近代化进程;②辛亥革命后,政治制度改革加快了社会转型的进程;③近代西方政治制度的变革推动了社会转型等,只要言之有理也可酌情给分)

20.(12分)

(1)特点:重用儒生,修订和完善律令;引礼入法,注意法治与伦理道德的结合;削减繁杂严苛的法令,趋向轻刑;注重法律的监督执行;法律运用利民为先,注重德刑。(每点2分,任意三点6分)

(2)评价:有利于缓和社会矛盾,稳定社会秩序;促进了鲜卑族的封建化(或汉化)进程;为后世法制建设提供借鉴。但由于官员的素质、文化差异及守旧官僚的抵制,影响了法律的适用效果,导致北魏后期法制的混乱。(每点2分,共计6分。作答注意一分为二,如果只答积极方面,最多给4分。)

历史试题 第Ⅰ卷 选择题

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1. 西周时,周王授予诸侯管治封域内土著邦族的权力,包括组织城防、分派劳役、划定田亩、贡献土产等具体内容;各邦族多依旧保有其宗族组织,同时在一定程度上践行周礼。对此理解正确的是,当时

A. 儒家礼乐文明推动文化认同 B. 中央政府实现对地方的直接管理

C. 分封制的推行促进族群融合 D. 土著邦族作为新兴政治力量崛起

2.从史料实证的角度说,论证“至迟到春秋末期,我国已经开始用牛耕地”的论据中最具说服力的是

A.《国语》中“宗庙之牺,为畎亩之勤”的记载

B.春秋时期孔子的一个著名弟子冉耕,字伯牛

C.考古出土的春秋时期大量铁犁等生产工具

D.史家刘兴林《牛耕起源与早期牛耕》中的论点

3. 春秋战国时期出现了富民思想,如儒家的“藏富于民”、“恒产论”和“轻徭薄赋”,墨家的“节用利民”思想,道家的“精神足民”论,法家的“以政裕民”思想等。富民思想的出现表明

A.民本思想成为社会主流思想 B.统治者注重对私产的保护

C.社会阶级矛盾得到有效缓和 D.生产关系领域发生了变革

4.有学者总结了汉初的经济政策,如下表所示。

经济政策

出处

丁男徭役减为“三年而一事”

班固《汉书·卷六十四》

“纵民得铸钱、冶铁、煮盐”

王利器校注:《盐铁论校注(定本)·错币第四》

复收田租(“十五税一”)之半,即“三十税一”

范晔《后汉书·卷一》

这些政策

A.推动了土地私有制确立 B.促进了盐铁官营的实施

C.有利于自耕农经济发展 D.协调了农工商业的关系

5.汉代在郡一级,郡丞、长吏辅佐郡守,都尉管武事、督邮管监察,列曹分理民政、财政、司法、教育等,但所有这些官员都是郡守的属官。县一级也是如此。汉代地方行政体制

A.形成了制约机制 B.实现了权力集中

C.杜绝了吏治腐败 D.避免了裙带关系

6.据《晋书》记载,自公元311年洛阳陷落至公元325年(4世纪初),王公贵族十之六七从中原省份迁到长江以南。到公元4世纪中叶,100万北人在南方的新址定居。长江流域和南方的人口在公元280年--464年之间增加了五倍。上述现象

A.起因是秦兼并六国完成国家统一 B.造成了国家权力中心向东方转移

C.推动了江南地区经济的快速发展 D.说明南方已经成为国家经济重心

7. “堂贴”是唐朝中后期中书门下处理政务的主要公文之一,不仅用来“处分百司”,也“判四方之事”。遇有日常政务,三省宰相可不必奏请皇帝,直接裁决,然后集体签署下发“堂贴”。“堂贴”的出现表明当时

A.宰相处理政务的权力增强 B.皇权与相权矛盾日益尖锐

C.三省分权的体制逐步形成 D.国家决策机制发生了异变

8.图1为宋代海外贸易路线概况。它反映了宋代海外贸易

图1

A.以周边国家为主要对象 B.在经济结构中的地位不断提高

C.突破了朝贡贸易的局限 D.在官府管理和鼓励下较为活跃

9.下图为宋代著名画家张择端的《清明上河图》(节选),描绘了北宋时期都城汴京忙碌的商运场景。该作品体现了

A.艺术审美与市井风情的交融 B.人文意蕴与史料价值的统一

C.工笔画法与写意画法的协调 D.海上贸易与市镇经济的交流

10.在宋明时期,理学出现了程朱理学和陆王心学两个重要的分支。虽然二者的主张有明显的不同,但它们殊途同归。“同归”是指他们都

A.强调理的作用 B.赞同知与行合一

C.压制人的欲望 D.服务于现实政治

11. “白蛇传”故事最早出于唐传奇《白蛇记》,类似“许仙”的主人公李黄是盐铁使之子,南宋活本《西湖三塔记》中的同样角色奚宣赞为统制之子。到明代后期,冯梦龙所编的《白娘子永镇雷峰塔》中的主人公却变成杭州的“药铺主管”了。这反映,明后期

A.重农抑商政策有所松动 B.民间思想借助小说广泛传播

C.商品经济冲击等级观念 D.传统伦理道德观念逐渐瓦解

12.明清时期永佃制盛行,地主只能收租完粮,无权随意增租夺佃或干预佃农耕作,而佃农可退佃、转租或典卖佃权。这一现象反映了

A.精耕细作农业生产模式发展 B.农民已摆脱人身依附关系

C.土地所有权与经营权的分离 D.封建地主土地所有制瓦解

13.下表反映了明末清初中国出现的西方著作类别。以下对表中信息解读正确的是

天文历算

气象学

物理学和力学

地理学

生物学

数学

50种

1种

5种

11种

2种

12种

语言文字学

医药学

哲学和逻辑学

生理学

炮战技术

艺术

5种

1种

6种

3种

2种

若干种

A.大量的西方科技文化被介绍到中国 B.西方著作传播的知识以人文科学为主

C.清政府大力提倡学习西方科学技术 D.明清时期中西方文化的交流日趋频繁14.据统计,在清朝前期的196年中,顺治十二年(1655)至康熙二十二年(1683)实行比较严格的海禁,康熙五十六年(1717)至雍正五年(1727)实行了部分地区海禁,总计39年。乾隆二十二年(1757)后,欧美各国“在广州收泊贸易”,南洋地区的国家到闽、浙、江海关贸易。这反映了清朝前期

A.闭关政策受政治环境的影响 B.对外贸易基本处于开放状态

C.外来侵略左右政府贸易政策 D.政府对海禁的执行较为不力

15. 战国时期的韩非子认为,人天生是自私的、是趋利避害的,现在必须用严格的法律和官僚机构的有力惩罚来进行统治。古希腊的亚里士多德以为,大多数人都不能完全消除兽欲,即使是最好的人也难免在执政时因情感而引起偏差,法律恰恰是免除一切情欲影响的理智的体现。由此可见两者

A. 都肯定了法律至上的原则 B. 法治思想都具有理性色彩

C. 都限制了君主的权力 D. 都注重对人民的管理

16. 古罗马法谚有云“和解协议相当于已决案”。比如,当事人订立“不索债简约”后,若债权人反悔并要求债务人给付,只要债权人具备相关免债能力,债务人可以拒绝。这表明,罗马法中的“和解”

A. 简化了司法程序 B. 与诉讼具有同等强制性

C. 彰显了契约精神 D. 更能保障公民经济权益

第Ⅱ卷 非选择题

本卷共4小题,共52分,其中17—19题为必考题;20题为选考题。

二、必考题:共40分。本大题共3小题,每个考生必须作答。

17.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

公元前535年,孔子17岁之后出仕为官,当时从事的是“季氏史”,也曾做过“司职吏”。后来先后在鲁国、齐国等地做官,其从政生涯的巅峰是出任鲁国大司寇。公元前498年,孔子开始周游列国,另谋仕途。十四年后,在其69岁时返鲁,从此专行教道直至老死。孔子的思想后来被其弟子辑录成《论语》一书。

——据《史记·孔子世家》译编

材料二

苏格拉底经常在街头演说阐述自己的思想。他相信,关于人类最重要的事情就是他们提出问题,并指出,未经审视的生活是不值得过的。苏格拉底还说“美德即知识”,但他强调道德不是那种可以真正教授给你的知识,真正的知识是关于事物“本质”的知识。由于他善于刺激人们独立思考,被称为“牛虻”。公元前399年,苏格拉底被雅典民主政府处于死刑。苏格拉底的思想后来被其弟子记录进《理想国》《裴多篇》等书中。

——戴维·罗比森《伦理学》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述孔子周游列国的背景。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,比较孔子与苏格拉底思想在传播上的异同。(8分)

18.(14分)中国古代民族间的相互关系主要以战与和的形态表现出来,但和平形态是主要形式。阅读材料,回答问题。

材料

部分少数民族

演进及发展史实(部分)

匈奴

战国时期崛起,逐渐强大。秦始皇命蒙恬出击匈奴,取得河套地区,修筑长城,巩固北部边防。西汉初,鉴于国力有限,汉朝与匈奴和亲;汉武帝时对匈奴展开长达十年的军事反攻,派张骞出使西域以配合对匈奴作战。东汉,匈奴分裂为南北二部,南匈奴向汉称臣,出兵大败北匈奴。西晋末年,战乱频繁,中原人口剧减,匈奴等少数民族加快内迁

西南夷

秦朝,征服南方越族地区,开辟“五尺道”,设置官员;西汉武帝时,在南越设郡管理;东汉初年,重新并入汉版图

藏族(吐蕃)

7世纪前期,松赞干布统一各部、建立政权;641年,唐太宗将文成公主嫁给松赞干布;8世纪初期,中宗将金成公主嫁与尺带珠丹;9世纪前期,唐蕃会盟;元朝,设宣政院管理,成为行政区;明朝,称乌思藏,设卫所,用藏人管理,建立僧官制度;清初顺治时,册封“达赖喇嘛”;康熙时,册封“班禅额尔德尼”;1727年,设驻藏大臣

蒙古

1206年,铁木真统一蒙古各部,建立蒙古汗国;此后,先后灭掉西夏、金、南宋;1271年,定国号元;1279年,统一全国;1368年,元朝灭;14世纪,分裂为鞑靼、瓦刺等部;1449年,瓦刺攻明,鞑靼与明和好,在边境开设互市;明末清初,分裂为漠南、漠北、漠西;康熙时平定漠西噶尔丹叛乱;1771年乾隆年间,漠西土尔扈特部东归

——据翦伯赞《中国史纲要》等整理

根据材料,概括在和平形态下,中国古代中央政府处理与各少数民族关系的方式,并概述其积极作用。(14分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

近代中国虽然自鸦片战争以后就开始了社会转型,但是在整个晚清时期,由于统治者缺乏现代意识,缺乏足够的领导改革和促进社会全面转型的能力,致使社会各个结构的变化并不是互相协调和配套发展的,政治体制转型的滞后成为制约社会发展的瓶颈。事实证明,清朝统治者已成为近代中国社会发展的阻力。在这种局面下,辛亥革命推翻了清政府,突破了社会转型中最坚固的环节:政治制度改革,促使政治结构迅速完成了转换过程。自此,中国进入政府主导下的主动现代化时期,从而使社会转型所需要的新结构得到发展与壮大,社会转型的速度明显加快。

——摘编自朱英《辛亥革命与近代中国社会变迁》

根据材料,结合近代中外史实,围绕“社会转型与政治结构的转换”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

三、选考题:共12分。

20.【历史上重大改革回眸】(12分)

材料

北魏前期的法制,胡汉杂糅、重刑轻教。迁都洛阳后,孝文帝深感“律令不具,奸吏用法,致有轻重”,重用精通律学的中原儒生高允、高闾等人,并多次参与修订《大和律》。他认为“营国之本,礼教为先”,首创北魏“婚律”,以诏令禁止同姓结婚;加重对不孝罪的惩罚,规定若独子犯死罪,可存留养亲等。同时,削减繁复和严酷的律令,用“恕死徙边”作为死刑减等之法,缩小连坐范围等。此外,他还注意谨慎选用掌刑狱大权之人,并设立司直官对适用法律和审判程序送行监督。还从“治因事改”出发,告诚地方官应以利民为先,灵活运用德刑,要“导之以德,齐之以刑”。史称孝文帝“选三代(夏商用)之异礼,采二汉(西汉、东汉)之典法;端拱而四方安,刑措而兆民治”。但也因官员素质参差不齐、文化差异等,出现“经义决狱的随意性”、“故老前宦多遵旧法,不守新制”等,影响法律适用的准确性和效率。

——摘编自王琛《孝文帝改革以后的北魏社会与法制》

(1)根据材料并结合所学知识,概括北魏孝文帝法制改革的主要特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价北魏孝文帝的法制改革。(6分)

澄海中学2020—2021学年度高三第一次阶段考试

历史科参考答案

1

2

3

4

5

6

7

8

C

C

D

C

B

C

A

D

9

10

11

12

13

14

15

16

A

D

C

C

A

A

B

C

17.(14分)

(1)背景:春秋晚期中国社会经历着剧烈社会变革。新兴生产力发展,公田转化为私田;

诸侯兼并战乱不断;学在官府的状况被打破;礼崩乐坏的社会状况和制度崩溃的局面;孔子建立的儒学不能适应社会需要,导致其仕途不顺。

(答出其中3点即得6分)

(2)异:对象不同:孔子游说诸侯国君,苏格拉底对民众演讲;

内容差异:孔子传播儒家道德,苏格拉底传播理性美德;

价值追求:孔子以济世致用为方向,苏格拉底以真理美德激发人们思考;

手段不同:孔子晚年专心文教,苏格拉底坚持真理演说。

(正确答出其中2个方面的差异即得4分)

同:内容:关注社会道德变迁,致力于建设新道德;

手段:弟子辑录成书;

形式:简化成语录体;

影响:成为东西文化的源头(正确答出其中2个方面的相同点即得4分)

18.(14分)

方式:和亲,如西汉、唐朝;册封(少数民族首领或政治宗教首领),如唐朝、清朝;设立专门的军事、行政管理机构,如西汉、明朝、清朝;设立与内地一样的行政管理机构,如秦、汉、元;边境贸易、会盟,如唐朝、宋代、明代;人口迁徙,如西晋、清朝。(答出任3点6分)

积极作用:促进中华民族形成与发展,有利于各民族共同进步,增强民族凝聚力;巩固国家统一,推动社会经济文化发展繁荣(或答有利于统一的多民族国家的巩固和发展);有利于边疆地区的开发,推动了少数民族的封建化进程(或答有利于游牧文明向农耕文明的转化);有利于各族人民的友好往来和经济文化交流。(4点8分)

19.(12分)

【示例】

论题:在社会转型中,政治结构的转换具有关键性的作用。(2分)

阐述:1840年以后,中国农耕文明遭到西方丁业文明挑战,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。面对危机,地主阶级洋务派以“中体西用”为指导,开展洋务运动;资产阶级维新派推行的维新变法未从根本上改变封建制度;清末政府“旧人办新政”,均以失败告终。辛亥革命推翻了封建帝制,建立了中华民国,实行民主宪政,使中国社会转型中政治结构转换迈出了关键的一步。由此,资本主义经济迎来“春天”,民主共和思想深入人心,新式教育以前所未有的速度发展。(8分)

综上所述,先进的政治制度能促进社会的发展并推动社会的转型。(2分)

(其它论题:①晚清时期,政治体制转型滞后制约了中国近代化进程;②辛亥革命后,政治制度改革加快了社会转型的进程;③近代西方政治制度的变革推动了社会转型等,只要言之有理也可酌情给分)

20.(12分)

(1)特点:重用儒生,修订和完善律令;引礼入法,注意法治与伦理道德的结合;削减繁杂严苛的法令,趋向轻刑;注重法律的监督执行;法律运用利民为先,注重德刑。(每点2分,任意三点6分)

(2)评价:有利于缓和社会矛盾,稳定社会秩序;促进了鲜卑族的封建化(或汉化)进程;为后世法制建设提供借鉴。但由于官员的素质、文化差异及守旧官僚的抵制,影响了法律的适用效果,导致北魏后期法制的混乱。(每点2分,共计6分。作答注意一分为二,如果只答积极方面,最多给4分。)

同课章节目录