【2012语文优化方案 精品课件】1.3《张若虚 春江花月夜》鲁人版选修(唐诗宋词)

文档属性

| 名称 | 【2012语文优化方案 精品课件】1.3《张若虚 春江花月夜》鲁人版选修(唐诗宋词) |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1017.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-10-27 18:24:47 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

第3课 张若虚 春江花月夜

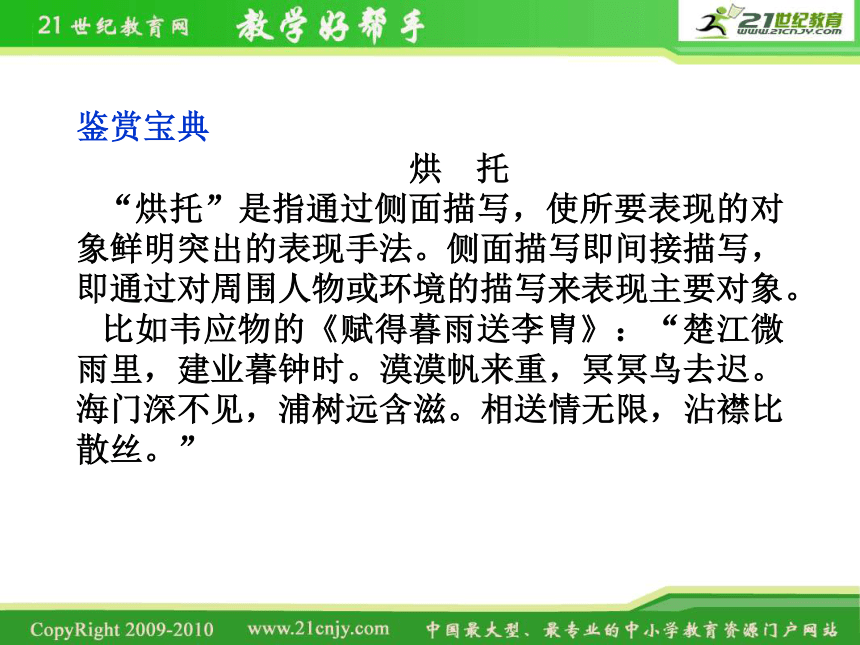

鉴赏宝典

烘 托

“烘托”是指通过侧面描写,使所要表现的对象鲜明突出的表现手法。侧面描写即间接描写,即通过对周围人物或环境的描写来表现主要对象。

比如韦应物的《赋得暮雨送李胄》:“楚江微雨里,建业暮钟时。漠漠帆来重,冥冥鸟去迟。海门深不见,浦树远含滋。相送情无限,沾襟比散丝。”

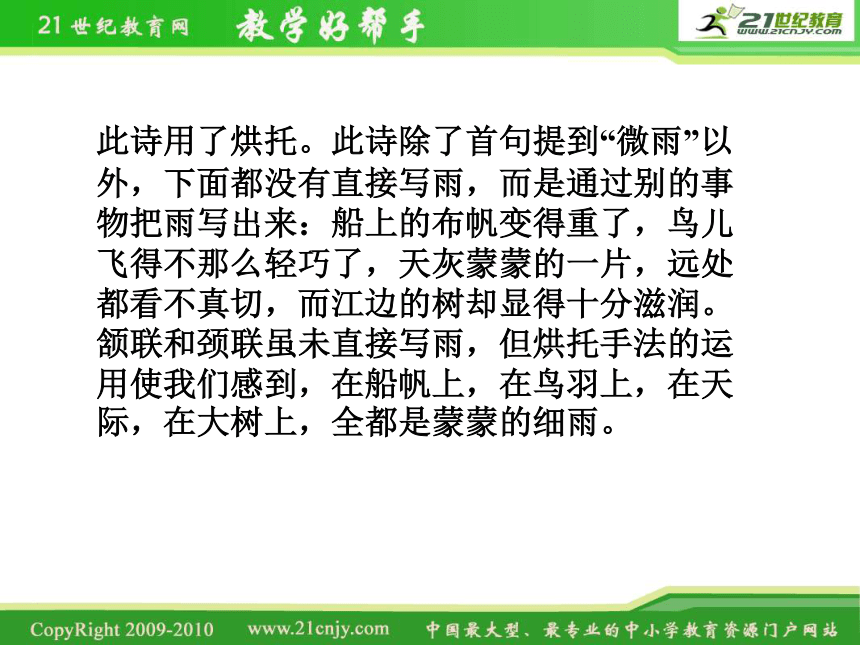

此诗用了烘托。此诗除了首句提到“微雨”以外,下面都没有直接写雨,而是通过别的事物把雨写出来:船上的布帆变得重了,鸟儿飞得不那么轻巧了,天灰蒙蒙的一片,远处都看不真切,而江边的树却显得十分滋润。颔联和颈联虽未直接写雨,但烘托手法的运用使我们感到,在船帆上,在鸟羽上,在天际,在大树上,全都是蒙蒙的细雨。

再如《琵琶行》中“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”一句,用环境描写烘托音乐的魅力,给读者留下了广阔的回味空间。

“烘托”与“衬托”不同,“烘托”是通过别的事物把想要表达的事物写出来,所以,用一事物暗示出另一事物就叫烘托。这与“衬托”不同,因为“衬托”是两种事物都写。

课堂互动探究

艺术特色鉴赏

写作素材积累

第三课

基础自主学案

知能优化演练

美文佳作欣赏

基础自主学案

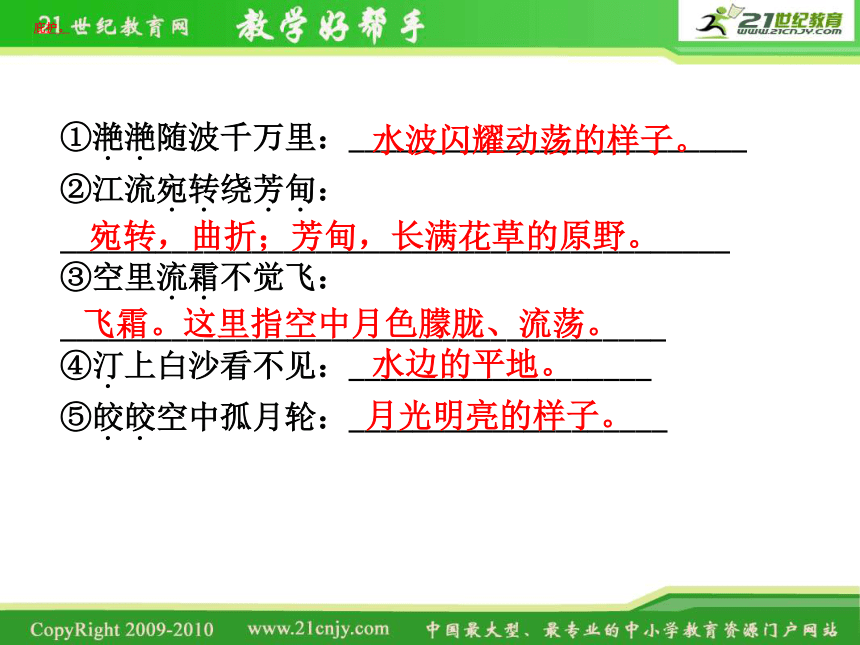

水波闪耀动荡的样子。

宛转,曲折;芳甸,长满花草的原野。

飞霜。这里指空中月色朦胧、流荡。

水边的平地。

月光明亮的样子。

庇护。

穷尽。

承受得住。

这里指月影移动。

追随。

摇荡情思。

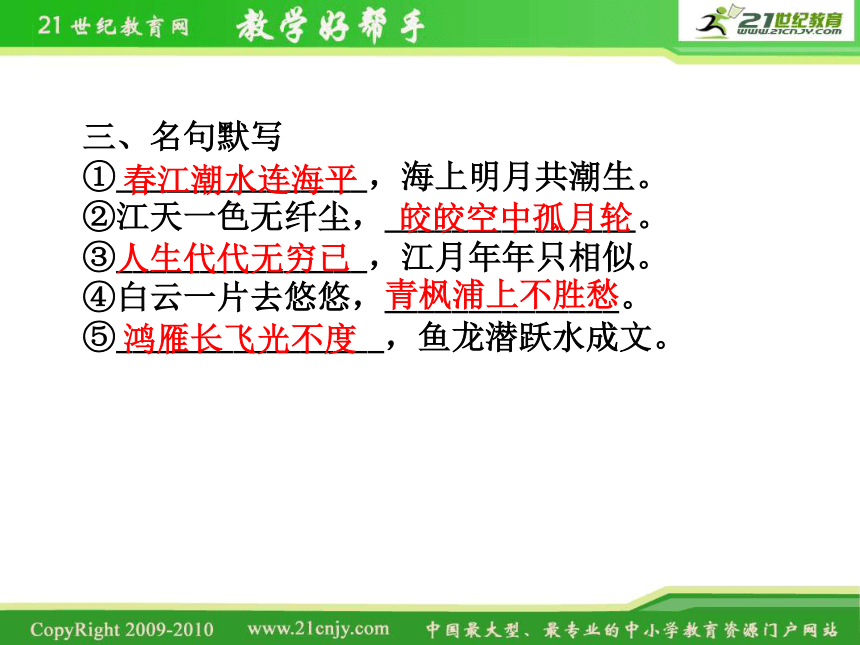

三、名句默写

①_______________,海上明月共潮生。

②江天一色无纤尘,_______________。

③_______________,江月年年只相似。

④白云一片去悠悠,______________。

⑤________________,鱼龙潜跃水成文。

春江潮水连海平

皎皎空中孤月轮

人生代代无穷已

青枫浦上不胜愁

鸿雁长飞光不度

四、文学常识

1.走近作者

张若虚,______(朝代)扬州人。官兖州兵曹。与贺知章、张旭、包融合称为“___________”。其诗仅存两首,《____________》是一篇脍炙人口的名作。

唐代

吴中四士

春江花月夜

2.资料链接

《春江花月夜》是乐府旧题,属于《清商曲·吴声歌》,相传创自________。《乐府诗集》在唐以前收有隋炀帝的二首,为___________。张若虚完全突破宫体诗的樊篱,创为长篇歌行,而且消除了宫体诗的“猎艳”趣味,被称作“_____________”。

宫体短诗

陈后主

宫体诗的自赎

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.这首诗可以分成几个层次?请概括各层大意。

【提示】 全诗分两部分。开头至“但见长江送流水”为第一部分,依题目摹写春、江、花、月、夜的幽美景色,侧重描绘皓月当空、光照春江、天地空明的美妙境界。第二部分从描写景色转向感悟人生,思索茫茫人生与漫漫宇宙之间的相互关系。具体来说,这一部分又分为两层:从“白云一片去悠悠”到“鱼龙潜跃水成文”为一层,写思妇怀人;第二层,写游子想家。

2.阅读诗歌的前八句,分析诗人主要摹写了哪些景物,描绘了怎样的美妙意境?

【提示】 诗人在前八句中依题目摹写了“春”“江”“花”“月”“夜”这五种事情,描绘出皓月当空、光照整个春江、天地一派空明的幽美、恬静的艺术境界。

3.第二部分中作者由天上的明月想到了什么?

【提示】 思索了宇宙人生哲理,究竟是谁最先在江畔看见这明月呢?江月在什么时候开始照着人呢?一轮“孤月”,永照春江,难道是在等待她的意中人而至今尚未等到吗?

4.诗题中的五个字:春、江、花、月、夜全文都点到了,但重点是“月”,诗句中是如何表现的?

【提示】 诗人从月升开始,继而写月下的江流、月下的芳甸、月下的花林、月下的沙汀,然后就月下的思妇反复抒写,最后以月落收结。有主有从,主从巧妙地结合在一起,构成完整的诗歌意境。

5.通读全文结合具体诗句思考,本文运用了哪些表达技巧来抒发作者的情感?

【名师点拨】 上下结合、远近结合,如开篇四句。

虚实结合,如“空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见”,江畔沙滩,银色沙滩和乳色月光融为一体,无法区分。

借事抒情,如“捣衣砧上拂还来”。

即景抒情,全篇都采用这种方式,由景入情。

拟人,如“不知江月待何人,但见长江送流水。”“可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。”

设问,如“江畔何人初见月?江月何年初照人?”

互文,如“谁家今夜扁舟子?何处相思明月楼?”

比兴,如“白云一片去悠悠”,“白云”飘忽,暗喻游子离家远去而又行踪不定,自然而然地引出青枫浦上的愁客(即游子)。

用典,如“鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文”。

映衬,思妇与游子的相思彼此映衬。

6.诗歌的最后八句写了什么内容?是用什么表现手法来写的?请简要分析。

【名师点拨】 诗歌最后八句写游子的思归之情,主要用了衬托手法。诗人用“落花”“江水”“斜月”来衬托游子人生易老、盛年不再、故乡难回的凄苦。浓浓的海雾遮隐了落月;碣石、潇湘,天各一方,衬托了游子的迷惘和孤寂,加深了他的乡思。他思忖:在这美好的春江花月之夜,不知有几人能乘月归回自己的家乡!他那无着无落的绵绵的离情,伴着残月之光,洒落在江边的树林之上。

[细剖·深析]

[楼主]

有人说这是一首哲理诗,有人说这是一首离情诗,你同意哪种说法?

[沙发]

哲理说:从“江畔何人初见月”到“但见长江送流水”,正是诗人对月的苦苦思索,年年岁岁,月亘古不变,而对月之人却代代更替,上演了无穷无尽的一幕又一幕。宇宙无限,而人生有限,由无数个有限人生组成的延续不断的人类,如长江水一般长流不逝,而个体的人生却如流水匆匆而逝。作者感慨宇宙永恒,人生短暂。

[板凳]

离情说:从“白云一片去悠悠”开始,诗歌转入到了抒写离情。这其中,前半部分写思妇想念游子的情形十分别致,月光无处不在,玉户帘上是月,捣衣砧上是月。那一轮可爱的明月总是照在她的妆镜台上,似乎想要安慰她,但是思妇见月,更增加了悲苦。她想把捣衣砧上的月光拂去,又想把帘子上面的月光卷去,可是这恼人的月光“卷不去”,“拂还来”。那无边的月光,笼罩着一切,鸿雁不可传书,鱼龙不可捎信,思妇只好托月光来遥寄相思了。

后半部写游子想家。他梦见春花凋零,悲伤青春过半,归期未卜,梦醒时落月西斜,徒然映照着似流逝青春的东去长江水。春江花月夜将尽了,斜月藏入海雾中,天南海北,无限路途,游子的心坠入了人生的迷雾中,他怅惘不知,这样的月夜中,有几人能幸运归去?而他只有看着落月,将满怀愁情借落月余辉洒在江边的树上。

[三楼]

上面分析得很好,但我认为这是一首抒情诗,抒发的是一种惆怅而甜蜜的感情。作者欣赏春江花月夜的美景,内心充满甜蜜;对月发问引起哲思,甜蜜中又带着一丝惆怅;在这种惆怅情绪的推动下,不由想到思妇游子在这月下的相互思念,是既惆怅又甜蜜。可以说,这一惆怅而甜蜜的情感是诗歌潜在的推动力,也是全诗的主要意旨所在。这种“哀而不伤”的基调,体现出初唐的时代之音。

1.写景角度多变

这首诗的景物描写,采取多变的角度,敷以斑斓的色彩,很有艺术效果。同是写月光,就有初生于海上的月光,有花林上似霰的月光,有沙汀上不易察觉的月光,有妆镜台上的月光,有捣衣砧上的月光,有斜月,有落月,多么富于变化!

艺术特色鉴赏

2.手法虚实相生

这首诗把现实的情景和诗中人物的梦境结合在一起,写得迷离恍惚,气氛朦胧。诗的感情随着月下景物的推移逐渐展开变化,忽此忽彼,亦虚亦实。

3.韵律和谐优美

诗的韵律节奏也饶有特色。诗人灌注在诗中的感情旋律极其悲慨激荡,像小提琴奏出的小夜曲或梦幻曲,含蓄、隽永。全诗共三十六句,四句一换韵,共换九韵。全诗随着韵脚的转换变化,平仄的交错运用,一唱三叹,前呼后应,既回环反复,又层出不穷,音乐节奏感强烈而优美。

4.景、情、理完美融合

诗中的月亮不仅是景物描绘的主要对象,抒写离愁别绪的依托,还引发了作者对茫茫宇宙与漫漫人生两者关系的探究与思索(“江天一色无纤尘”以下八句),使此诗在诗情画意中蕴含了一定的哲理。因而,无论从形式上还是从内容上讲,月光均是统领全篇的神魂。人们之所以称赞此诗诗情、画意、哲理熔于一炉,也正是由于月光的内在贯通。

拟 人

诗中多处使用了拟人的手法,如“不知江月待何人”,把江月的照耀化为有情有意的等待,亲切而生动。再如“可怜楼上月徘徊……捣衣砧上拂还来”四句,把“月”拟人化,写月光偎依在思妇身旁,它要和思妇作伴,为她解愁,因而把柔和的清辉洒在妆镜台上、玉户帘上、捣衣砧上。岂料思妇触景生情,反而思念尤甚。她想赶走这恼人的月色,可是月色“卷不去”,“拂还来”,真诚地依恋着她。月光成了思妇思念之情的外化,形象生动。

写作素材积累

技法借鉴

●随堂练笔

请展开想象,运用拟人手法,将“可怜楼上月徘徊……捣衣砧上拂还来”四句改写成一幅100字左右的月下思妇图。

素材积累

1.课内素材开发

《春江花月夜》中的清明澄澈的天地宇宙引发了诗人的遐思冥想:“江畔何人初见月?江月何年初照人?”江月是如此的美丽,美妙的景色不禁使人想到了宇宙的深邃和永恒,从而联想到自己的人生是如此的渺小和短暂。是谁站在江畔,第一个惊诧月色的明媚?光照春江的明月,又是从哪一年开始照耀到人间呢?恐怕已无人能说得清楚。毕竟,人的一生太短暂,太短暂了!人要和时间赛跑,终究是要失败的,人生真的是很容易就逝去了。

人类一代代永无穷期地更替,不正是人生短暂的表现吗?而明月却年年相似,这江月为什么会年年依旧呢?可能像世上的离人一样,也在等待着自己的亲人到来吧!“不知江月待何人”这里用了一个拟人的手法,把月亮写得很有感情,为了见到她期待的人,可以年年长明不衰。诗人由仰望月光,到低头看到大江东流。这滚滚东流的一江春水,多么像消逝着的光阴!“逝者如斯夫,不舍昼夜”,人生,不就是被这滔滔流水送走的吗?诗人由时空的无限,遐想到了生命的有限,感到神秘而又亲切,表现出一种更深沉、更寥廓的宇宙意识。

[适用话题] 这则材料适用于“人生短暂”“哲理思考”“时光”等相关话题作文中。

2.鲜活素材速递

旁听生“潜伏”校园实乃大学之幸

读到报上重提北大旁听生的故事,不由感慨万分。这一群被称作“边缘人”的旁听生,有的年过六旬,有的在北大、清华等大学旁听十来年,有的为求得精神自由,生活落魄。这是大学里一道独特的风景线,撑起了高校人文精神的小半边天。

前几年有消息称,北大拟限制非北大学生旁听,我还撰文为这群人“申诉”。理由是,允许旁听恰是北大乃至于大学的精神传统之一。北大在历史上出过许多旁听名人,其中最著名的当数毛泽东(也有人称此说不正确),他参加了北大哲学研究会,并旁听课程。实际上,另一位早期中共领导人瞿秋白,也曾于1917年间在北大旁听。其他著名旁听生还包括沈从文、丁玲、柔石、孙伏园等人。

蔡元培先生倡导“兼容并包”精神,北大规定“各学系有缺额时,均得收旁听生”。说起来,这里所谓的旁听生和我们今天所理解的还有点不一样。其中,一部分旁听生是经过正式登记手续进来的,“旁听生和选科生优秀者还可以转为正式生,一样发给毕业文凭”(1921年后才不允许旁听生转为正式生);其他的才是什么手续也没有的旁听生。平民教育是蔡元培教育救国理想的一部分,所以他主张“无人不当学,而亦无时不当学”,希望人人都可以自由听讲。

说实话,在大学越来越功利化的今天,有这么一群人不为文凭、不为名利,甘守寂寞,“潜伏”于大学课堂,实乃大学之幸。这说明,中国的读书传统不灭,至今薪火相传。不排除部分旁听生也有功利目的,但其中更有许多“安贫乐道”之人,和那些在校园里混日子、混文凭的大学生相比,他们显得尤为精神可贵;比起那些沾着某某名校研究生之名,却从不到校上课的官员学生,这一群人的存在更是如同一座道德丰碑。

大学课堂允许旁听,其实还有知识共享这么一个内涵。大学允许自由听讲,就是要把知识传播给每一个渴望新知的人。如果从这个角度讲,大学的旁听传统到今天不妨与时俱进,有所革新。借助互联网的便利,欧美一些名校早就把部分经典课程放到了网上,供全世界的人们自由下载、收看。近年来,许多欧美公开课还被热心志愿者翻译成中文字幕,为广大网民提供便利。有的网站还专门开设公开课频道,把这些经典课程整合在一起,广为传播。据悉国内有高校也在做这一项工作,遗憾的是似乎收效甚微,没有发挥知识共享的效果。

[适用话题]这则材料适用于“兴趣”“人文精神”“安贫乐道”“知识共享”等相关话题作文中。

知能优化演练

想像张若虚(节选)

庄晓明

无疑地,那是扬州历史上最辉煌的一段时光。它不是人们所熟知的“腰缠十万贯,骑鹤下扬州”的盐商之都,而是属于云蒸霞蔚、气象万千的初唐,一个刚从混乱中涅槃的民族,正向着世界,向着宇宙,睁开一双澄明而充满憧憬的眼睛。多少次,我想像着那样一个美丽的春夜,孤独的诗人,在寂寞的江流声里踱步、徘徊,被一种前不见古人、后不见来者的苍茫壅塞胸怀。突然,从蓊郁的花林那边升起的一片最初的月光击中了他。

美文佳作欣赏

他感到自己的躯体开始透明,并随着江月一同浮升,一同俯瞰这片广博而温馨的大地,一个波光滟滟的梦幻世界。于是,仿佛江水的自然流泻一般,这样的诗句从他的胸中汩汩而出:“春江潮水连海平,海上明月共潮生。滟滟随波千万里,何处春江无月明!”何等气象,仅此数句,已足使一个诗人永生。然而,神明天启的诗句,继续联袂而至,几乎使我们屏住了呼吸:“江畔何人初见月?江月何年初照人?人生代代无穷已,江月年年只相似……”此时,他感到自己易朽的躯体,如同一叶扁舟,被潮水的韵律推涌着,在水天一色的月光里,飘向一个永恒的境界,载着人间的情爱、思念、期待。

在中国文学中,能与西方相抗衡的,惟有诗歌。《春江花月夜》的诞生,于浩瀚的中国诗史,不啻是一个奇迹,那种对时间的从容追问,身心与宇宙俱融为一体的空茫之境,均惟东方所特有。但对于尚兴趣而乏玄思的中国文化传统,《春江花月夜》又同时是一个异数。如果如梁宗岱先生所言,他曾为中国寻找出一首具有宇宙意识的伟大诗章——《论语》中的“子在川上曰:‘逝者如斯夫,不舍昼夜’”。那么,我认为还应立即补上张若虚的《春江花月夜》,而在纯诗的意义上,后者更是空前绝后的。

然而,在漫长的诗史中,张若虚是寂寞的,即使近于同一流派的李白、苏轼这样的大诗人,也未对这位前辈诗人表示应有的尊敬,甚至未置一词。李白的“青天来月有几时,我今停杯一问之”,苏轼的“明月几时有,把酒问青天”等杰作,无不是从《春江花月夜》胎出。相反,他们对一些二流诗人表现了异乎寻常的热情,如李白对写下七律《黄鹤楼》的崔颢的叹服,苏轼对婉约缠绵的秦少游的推崇。这不禁使我想到歌德对三流音乐家泽尔特的完全信任,却对伟大的贝多芬视而不见。这是一个颇值得玩味的现象,显然,这几位伟人所推举的对象,都不能对他们的天才提出挑战,动摇他们的位置,他们完全可以以宽容的心态而对之。

况且,在喜欢以诗才炫胜的中国古代,以自己才华的短处,与赞美对象的擅长打个不分胜负,也是一件令人惬意的事。无论多么伟大的诗人,都首先是具有七情六欲的凡人,可以想象,李、苏初触《春江花月夜》的瞬间,一定会有一种被电流击中的感觉,并发出“既生亮,何生瑜”的叹息。在这里,我们必须充分理解“明月”对于中国诗人的特殊意义。在中国诗史中,诗人所咏叹的对象,以明月为最多,亦最佳。明月实际上已成了大自然,或人类所面对的整个宇宙的象征,“明月诗人”亦成了中国诗人所向往的最高桂冠,在这一原则问题上,天才而自负的李、苏当然都是不会拱手的,最合适的选择,自然是沉默。

但在历史最终馈赠给人类的这三大“明月诗人”中,李白的明月最雄奇飘逸,苏轼的明月最富于情思,而张若虚的明月则是悬得最高的。他不仅以自己的“孤篇”盖全唐,他甚至已成了一种象征:一个诗人,与他的整个世界的全部努力,就是为了最终成就一首伟大的诗篇。

在“江湖多风波,舟楫恐失坠”的古典时代,诗人作品的散佚,应属正常现象。然而,同为唐朝著名诗人,李白作品散失十之八九,至今仍有九百余首流传,连清心寡淡的山水诗人孟浩然,亦传下了二百余首诗歌,何以张若虚独受此重大打击呢?

关于张若虚的生平,《全唐诗》仅有寥寥数语:“张若虚,扬州人,兖州兵曹,与贺知章、张旭、包融号‘吴中四士’。”对于包融,我所知不多,至于贺知章、张旭,当然是历史上赫赫有名的人物,以唐人那特有的饱胀的生命力,蔑视习俗,乖张行为,而名噪一时。张若虚当时能与此辈并提,性格特征,行为举止上,一定有不俗之处,从《春江花月夜》所透露出的气质分析,张若虚应与激情迸飞,外向型的贺张辈相反,以内倾的沉思、哲人的孤僻而引时人注目。而作为伟大的哲学诗人,张若虚的精神世界是自足的,他完全陶醉于向着宇宙,向着时间的发问,倾听着诗行间那迷人的回响。

他充分体味着作为一个诗人的无穷乐趣,而他也必然离世俗的世界愈来愈远。尽管,他曾以最初的“文辞俊秀”,如《代答闺梦还》一类的作品名闻当时,但从同代诗人中,竟寻不到一首与他唱和的诗作这一罕见的情形,可论证他彻底的孤独。与王维们的终南捷径相反,他成了一个真正的隐士,完全生活于自己的精神世界。然而,我几乎是以一种愉快的心情,想象着那样一个“清昼犹自眠,山鸟时一啭”的世外生活:只有当晚风吹拂的时候,诗人才款款醒来,与星辰一同睁开眼睛。水井边洗漱后,他背着手,在属于自己的庭院独自徘徊,伴着缥缈如孤鸿的身影。

此时,他的心境是满足的,他已进入中年,已完成了伟大的《春江花月夜》。凉风如水,拂过竹篱,拂动水藻一般的松影,而松隙漏下的银辉,仿佛星空来访的故人的视线,与他交换着鱼儿一般的语言。时间就这样静静地流逝,直至夜凉将他唤醒,才发觉庭院的阶石,已不知何时落下一层霜色,仿佛远行的故人的履痕。于是,他匆匆回到房间,他要攫住这时间偶然漏下的清辉。他案头的文字在闪亮着,在一个又一个的夜晚垒积着,它们的亮度,已欲与窗外的星空并高,与时间抗衡——时间开始嫉妒了,它要收回它曾经慷慨馈赠的一切。终于,由于一个偶然事件,极有可能遭遇了《红楼梦》的命运,他孤独的案头默默垒积的《张若虚诗集》,悲剧性地散佚了。

如同历史上的许多伟大的作家一般,曹雪芹和张若虚都遵从了命运的安排,将自己的身世隐入了宇宙的迷雾,隐入了自己永恒的作品,仿佛曹雪芹、张若虚这两个肉躯的人从未存在过,只是某种宇宙的符号,在某个神奇的时刻,启动了一下嘴唇,又复归于空茫之中。他们之间所不同的是,《红楼梦》一直尾随着影子一般的续书,而《张若虚诗集》的残缺,则无人能续,或不可能有续。能弥补,或正在弥补那一片千古遗憾的,只能是无边无际的月华,和不舍昼夜浩浩东流的江水的韵律,在这一意义上,张若虚又幸运于所有的古典诗人。

【赏评】 《春江花月夜》,“这是诗中的诗,顶峰上的顶峰”(闻一多)。虽然张若虚留下来的诗篇并不多,虽然他也不是一个在中国诗歌史上卓有名望的大家之一。在作者生活的那个时代乃至到了后来的大宋,尽管不少人从他的诗作中寻章摘句,也少有人赞叹。本文作者似乎是为他抱不平,也表现了自己对文学、对诗人、对生活、对社会的深刻思考。想象张若虚“作为伟大的哲学诗人,张若虚的精神世界是自足的,他完全陶醉于向着宇宙,向着时间的发问,倾听着诗行间那迷人的回响。他充分体味着作为一个诗人的无穷乐趣,而他也必然离世俗的世界愈来愈远。”全文语言简练凝重,颇具文采。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

第3课 张若虚 春江花月夜

鉴赏宝典

烘 托

“烘托”是指通过侧面描写,使所要表现的对象鲜明突出的表现手法。侧面描写即间接描写,即通过对周围人物或环境的描写来表现主要对象。

比如韦应物的《赋得暮雨送李胄》:“楚江微雨里,建业暮钟时。漠漠帆来重,冥冥鸟去迟。海门深不见,浦树远含滋。相送情无限,沾襟比散丝。”

此诗用了烘托。此诗除了首句提到“微雨”以外,下面都没有直接写雨,而是通过别的事物把雨写出来:船上的布帆变得重了,鸟儿飞得不那么轻巧了,天灰蒙蒙的一片,远处都看不真切,而江边的树却显得十分滋润。颔联和颈联虽未直接写雨,但烘托手法的运用使我们感到,在船帆上,在鸟羽上,在天际,在大树上,全都是蒙蒙的细雨。

再如《琵琶行》中“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”一句,用环境描写烘托音乐的魅力,给读者留下了广阔的回味空间。

“烘托”与“衬托”不同,“烘托”是通过别的事物把想要表达的事物写出来,所以,用一事物暗示出另一事物就叫烘托。这与“衬托”不同,因为“衬托”是两种事物都写。

课堂互动探究

艺术特色鉴赏

写作素材积累

第三课

基础自主学案

知能优化演练

美文佳作欣赏

基础自主学案

水波闪耀动荡的样子。

宛转,曲折;芳甸,长满花草的原野。

飞霜。这里指空中月色朦胧、流荡。

水边的平地。

月光明亮的样子。

庇护。

穷尽。

承受得住。

这里指月影移动。

追随。

摇荡情思。

三、名句默写

①_______________,海上明月共潮生。

②江天一色无纤尘,_______________。

③_______________,江月年年只相似。

④白云一片去悠悠,______________。

⑤________________,鱼龙潜跃水成文。

春江潮水连海平

皎皎空中孤月轮

人生代代无穷已

青枫浦上不胜愁

鸿雁长飞光不度

四、文学常识

1.走近作者

张若虚,______(朝代)扬州人。官兖州兵曹。与贺知章、张旭、包融合称为“___________”。其诗仅存两首,《____________》是一篇脍炙人口的名作。

唐代

吴中四士

春江花月夜

2.资料链接

《春江花月夜》是乐府旧题,属于《清商曲·吴声歌》,相传创自________。《乐府诗集》在唐以前收有隋炀帝的二首,为___________。张若虚完全突破宫体诗的樊篱,创为长篇歌行,而且消除了宫体诗的“猎艳”趣味,被称作“_____________”。

宫体短诗

陈后主

宫体诗的自赎

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.这首诗可以分成几个层次?请概括各层大意。

【提示】 全诗分两部分。开头至“但见长江送流水”为第一部分,依题目摹写春、江、花、月、夜的幽美景色,侧重描绘皓月当空、光照春江、天地空明的美妙境界。第二部分从描写景色转向感悟人生,思索茫茫人生与漫漫宇宙之间的相互关系。具体来说,这一部分又分为两层:从“白云一片去悠悠”到“鱼龙潜跃水成文”为一层,写思妇怀人;第二层,写游子想家。

2.阅读诗歌的前八句,分析诗人主要摹写了哪些景物,描绘了怎样的美妙意境?

【提示】 诗人在前八句中依题目摹写了“春”“江”“花”“月”“夜”这五种事情,描绘出皓月当空、光照整个春江、天地一派空明的幽美、恬静的艺术境界。

3.第二部分中作者由天上的明月想到了什么?

【提示】 思索了宇宙人生哲理,究竟是谁最先在江畔看见这明月呢?江月在什么时候开始照着人呢?一轮“孤月”,永照春江,难道是在等待她的意中人而至今尚未等到吗?

4.诗题中的五个字:春、江、花、月、夜全文都点到了,但重点是“月”,诗句中是如何表现的?

【提示】 诗人从月升开始,继而写月下的江流、月下的芳甸、月下的花林、月下的沙汀,然后就月下的思妇反复抒写,最后以月落收结。有主有从,主从巧妙地结合在一起,构成完整的诗歌意境。

5.通读全文结合具体诗句思考,本文运用了哪些表达技巧来抒发作者的情感?

【名师点拨】 上下结合、远近结合,如开篇四句。

虚实结合,如“空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见”,江畔沙滩,银色沙滩和乳色月光融为一体,无法区分。

借事抒情,如“捣衣砧上拂还来”。

即景抒情,全篇都采用这种方式,由景入情。

拟人,如“不知江月待何人,但见长江送流水。”“可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。”

设问,如“江畔何人初见月?江月何年初照人?”

互文,如“谁家今夜扁舟子?何处相思明月楼?”

比兴,如“白云一片去悠悠”,“白云”飘忽,暗喻游子离家远去而又行踪不定,自然而然地引出青枫浦上的愁客(即游子)。

用典,如“鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文”。

映衬,思妇与游子的相思彼此映衬。

6.诗歌的最后八句写了什么内容?是用什么表现手法来写的?请简要分析。

【名师点拨】 诗歌最后八句写游子的思归之情,主要用了衬托手法。诗人用“落花”“江水”“斜月”来衬托游子人生易老、盛年不再、故乡难回的凄苦。浓浓的海雾遮隐了落月;碣石、潇湘,天各一方,衬托了游子的迷惘和孤寂,加深了他的乡思。他思忖:在这美好的春江花月之夜,不知有几人能乘月归回自己的家乡!他那无着无落的绵绵的离情,伴着残月之光,洒落在江边的树林之上。

[细剖·深析]

[楼主]

有人说这是一首哲理诗,有人说这是一首离情诗,你同意哪种说法?

[沙发]

哲理说:从“江畔何人初见月”到“但见长江送流水”,正是诗人对月的苦苦思索,年年岁岁,月亘古不变,而对月之人却代代更替,上演了无穷无尽的一幕又一幕。宇宙无限,而人生有限,由无数个有限人生组成的延续不断的人类,如长江水一般长流不逝,而个体的人生却如流水匆匆而逝。作者感慨宇宙永恒,人生短暂。

[板凳]

离情说:从“白云一片去悠悠”开始,诗歌转入到了抒写离情。这其中,前半部分写思妇想念游子的情形十分别致,月光无处不在,玉户帘上是月,捣衣砧上是月。那一轮可爱的明月总是照在她的妆镜台上,似乎想要安慰她,但是思妇见月,更增加了悲苦。她想把捣衣砧上的月光拂去,又想把帘子上面的月光卷去,可是这恼人的月光“卷不去”,“拂还来”。那无边的月光,笼罩着一切,鸿雁不可传书,鱼龙不可捎信,思妇只好托月光来遥寄相思了。

后半部写游子想家。他梦见春花凋零,悲伤青春过半,归期未卜,梦醒时落月西斜,徒然映照着似流逝青春的东去长江水。春江花月夜将尽了,斜月藏入海雾中,天南海北,无限路途,游子的心坠入了人生的迷雾中,他怅惘不知,这样的月夜中,有几人能幸运归去?而他只有看着落月,将满怀愁情借落月余辉洒在江边的树上。

[三楼]

上面分析得很好,但我认为这是一首抒情诗,抒发的是一种惆怅而甜蜜的感情。作者欣赏春江花月夜的美景,内心充满甜蜜;对月发问引起哲思,甜蜜中又带着一丝惆怅;在这种惆怅情绪的推动下,不由想到思妇游子在这月下的相互思念,是既惆怅又甜蜜。可以说,这一惆怅而甜蜜的情感是诗歌潜在的推动力,也是全诗的主要意旨所在。这种“哀而不伤”的基调,体现出初唐的时代之音。

1.写景角度多变

这首诗的景物描写,采取多变的角度,敷以斑斓的色彩,很有艺术效果。同是写月光,就有初生于海上的月光,有花林上似霰的月光,有沙汀上不易察觉的月光,有妆镜台上的月光,有捣衣砧上的月光,有斜月,有落月,多么富于变化!

艺术特色鉴赏

2.手法虚实相生

这首诗把现实的情景和诗中人物的梦境结合在一起,写得迷离恍惚,气氛朦胧。诗的感情随着月下景物的推移逐渐展开变化,忽此忽彼,亦虚亦实。

3.韵律和谐优美

诗的韵律节奏也饶有特色。诗人灌注在诗中的感情旋律极其悲慨激荡,像小提琴奏出的小夜曲或梦幻曲,含蓄、隽永。全诗共三十六句,四句一换韵,共换九韵。全诗随着韵脚的转换变化,平仄的交错运用,一唱三叹,前呼后应,既回环反复,又层出不穷,音乐节奏感强烈而优美。

4.景、情、理完美融合

诗中的月亮不仅是景物描绘的主要对象,抒写离愁别绪的依托,还引发了作者对茫茫宇宙与漫漫人生两者关系的探究与思索(“江天一色无纤尘”以下八句),使此诗在诗情画意中蕴含了一定的哲理。因而,无论从形式上还是从内容上讲,月光均是统领全篇的神魂。人们之所以称赞此诗诗情、画意、哲理熔于一炉,也正是由于月光的内在贯通。

拟 人

诗中多处使用了拟人的手法,如“不知江月待何人”,把江月的照耀化为有情有意的等待,亲切而生动。再如“可怜楼上月徘徊……捣衣砧上拂还来”四句,把“月”拟人化,写月光偎依在思妇身旁,它要和思妇作伴,为她解愁,因而把柔和的清辉洒在妆镜台上、玉户帘上、捣衣砧上。岂料思妇触景生情,反而思念尤甚。她想赶走这恼人的月色,可是月色“卷不去”,“拂还来”,真诚地依恋着她。月光成了思妇思念之情的外化,形象生动。

写作素材积累

技法借鉴

●随堂练笔

请展开想象,运用拟人手法,将“可怜楼上月徘徊……捣衣砧上拂还来”四句改写成一幅100字左右的月下思妇图。

素材积累

1.课内素材开发

《春江花月夜》中的清明澄澈的天地宇宙引发了诗人的遐思冥想:“江畔何人初见月?江月何年初照人?”江月是如此的美丽,美妙的景色不禁使人想到了宇宙的深邃和永恒,从而联想到自己的人生是如此的渺小和短暂。是谁站在江畔,第一个惊诧月色的明媚?光照春江的明月,又是从哪一年开始照耀到人间呢?恐怕已无人能说得清楚。毕竟,人的一生太短暂,太短暂了!人要和时间赛跑,终究是要失败的,人生真的是很容易就逝去了。

人类一代代永无穷期地更替,不正是人生短暂的表现吗?而明月却年年相似,这江月为什么会年年依旧呢?可能像世上的离人一样,也在等待着自己的亲人到来吧!“不知江月待何人”这里用了一个拟人的手法,把月亮写得很有感情,为了见到她期待的人,可以年年长明不衰。诗人由仰望月光,到低头看到大江东流。这滚滚东流的一江春水,多么像消逝着的光阴!“逝者如斯夫,不舍昼夜”,人生,不就是被这滔滔流水送走的吗?诗人由时空的无限,遐想到了生命的有限,感到神秘而又亲切,表现出一种更深沉、更寥廓的宇宙意识。

[适用话题] 这则材料适用于“人生短暂”“哲理思考”“时光”等相关话题作文中。

2.鲜活素材速递

旁听生“潜伏”校园实乃大学之幸

读到报上重提北大旁听生的故事,不由感慨万分。这一群被称作“边缘人”的旁听生,有的年过六旬,有的在北大、清华等大学旁听十来年,有的为求得精神自由,生活落魄。这是大学里一道独特的风景线,撑起了高校人文精神的小半边天。

前几年有消息称,北大拟限制非北大学生旁听,我还撰文为这群人“申诉”。理由是,允许旁听恰是北大乃至于大学的精神传统之一。北大在历史上出过许多旁听名人,其中最著名的当数毛泽东(也有人称此说不正确),他参加了北大哲学研究会,并旁听课程。实际上,另一位早期中共领导人瞿秋白,也曾于1917年间在北大旁听。其他著名旁听生还包括沈从文、丁玲、柔石、孙伏园等人。

蔡元培先生倡导“兼容并包”精神,北大规定“各学系有缺额时,均得收旁听生”。说起来,这里所谓的旁听生和我们今天所理解的还有点不一样。其中,一部分旁听生是经过正式登记手续进来的,“旁听生和选科生优秀者还可以转为正式生,一样发给毕业文凭”(1921年后才不允许旁听生转为正式生);其他的才是什么手续也没有的旁听生。平民教育是蔡元培教育救国理想的一部分,所以他主张“无人不当学,而亦无时不当学”,希望人人都可以自由听讲。

说实话,在大学越来越功利化的今天,有这么一群人不为文凭、不为名利,甘守寂寞,“潜伏”于大学课堂,实乃大学之幸。这说明,中国的读书传统不灭,至今薪火相传。不排除部分旁听生也有功利目的,但其中更有许多“安贫乐道”之人,和那些在校园里混日子、混文凭的大学生相比,他们显得尤为精神可贵;比起那些沾着某某名校研究生之名,却从不到校上课的官员学生,这一群人的存在更是如同一座道德丰碑。

大学课堂允许旁听,其实还有知识共享这么一个内涵。大学允许自由听讲,就是要把知识传播给每一个渴望新知的人。如果从这个角度讲,大学的旁听传统到今天不妨与时俱进,有所革新。借助互联网的便利,欧美一些名校早就把部分经典课程放到了网上,供全世界的人们自由下载、收看。近年来,许多欧美公开课还被热心志愿者翻译成中文字幕,为广大网民提供便利。有的网站还专门开设公开课频道,把这些经典课程整合在一起,广为传播。据悉国内有高校也在做这一项工作,遗憾的是似乎收效甚微,没有发挥知识共享的效果。

[适用话题]这则材料适用于“兴趣”“人文精神”“安贫乐道”“知识共享”等相关话题作文中。

知能优化演练

想像张若虚(节选)

庄晓明

无疑地,那是扬州历史上最辉煌的一段时光。它不是人们所熟知的“腰缠十万贯,骑鹤下扬州”的盐商之都,而是属于云蒸霞蔚、气象万千的初唐,一个刚从混乱中涅槃的民族,正向着世界,向着宇宙,睁开一双澄明而充满憧憬的眼睛。多少次,我想像着那样一个美丽的春夜,孤独的诗人,在寂寞的江流声里踱步、徘徊,被一种前不见古人、后不见来者的苍茫壅塞胸怀。突然,从蓊郁的花林那边升起的一片最初的月光击中了他。

美文佳作欣赏

他感到自己的躯体开始透明,并随着江月一同浮升,一同俯瞰这片广博而温馨的大地,一个波光滟滟的梦幻世界。于是,仿佛江水的自然流泻一般,这样的诗句从他的胸中汩汩而出:“春江潮水连海平,海上明月共潮生。滟滟随波千万里,何处春江无月明!”何等气象,仅此数句,已足使一个诗人永生。然而,神明天启的诗句,继续联袂而至,几乎使我们屏住了呼吸:“江畔何人初见月?江月何年初照人?人生代代无穷已,江月年年只相似……”此时,他感到自己易朽的躯体,如同一叶扁舟,被潮水的韵律推涌着,在水天一色的月光里,飘向一个永恒的境界,载着人间的情爱、思念、期待。

在中国文学中,能与西方相抗衡的,惟有诗歌。《春江花月夜》的诞生,于浩瀚的中国诗史,不啻是一个奇迹,那种对时间的从容追问,身心与宇宙俱融为一体的空茫之境,均惟东方所特有。但对于尚兴趣而乏玄思的中国文化传统,《春江花月夜》又同时是一个异数。如果如梁宗岱先生所言,他曾为中国寻找出一首具有宇宙意识的伟大诗章——《论语》中的“子在川上曰:‘逝者如斯夫,不舍昼夜’”。那么,我认为还应立即补上张若虚的《春江花月夜》,而在纯诗的意义上,后者更是空前绝后的。

然而,在漫长的诗史中,张若虚是寂寞的,即使近于同一流派的李白、苏轼这样的大诗人,也未对这位前辈诗人表示应有的尊敬,甚至未置一词。李白的“青天来月有几时,我今停杯一问之”,苏轼的“明月几时有,把酒问青天”等杰作,无不是从《春江花月夜》胎出。相反,他们对一些二流诗人表现了异乎寻常的热情,如李白对写下七律《黄鹤楼》的崔颢的叹服,苏轼对婉约缠绵的秦少游的推崇。这不禁使我想到歌德对三流音乐家泽尔特的完全信任,却对伟大的贝多芬视而不见。这是一个颇值得玩味的现象,显然,这几位伟人所推举的对象,都不能对他们的天才提出挑战,动摇他们的位置,他们完全可以以宽容的心态而对之。

况且,在喜欢以诗才炫胜的中国古代,以自己才华的短处,与赞美对象的擅长打个不分胜负,也是一件令人惬意的事。无论多么伟大的诗人,都首先是具有七情六欲的凡人,可以想象,李、苏初触《春江花月夜》的瞬间,一定会有一种被电流击中的感觉,并发出“既生亮,何生瑜”的叹息。在这里,我们必须充分理解“明月”对于中国诗人的特殊意义。在中国诗史中,诗人所咏叹的对象,以明月为最多,亦最佳。明月实际上已成了大自然,或人类所面对的整个宇宙的象征,“明月诗人”亦成了中国诗人所向往的最高桂冠,在这一原则问题上,天才而自负的李、苏当然都是不会拱手的,最合适的选择,自然是沉默。

但在历史最终馈赠给人类的这三大“明月诗人”中,李白的明月最雄奇飘逸,苏轼的明月最富于情思,而张若虚的明月则是悬得最高的。他不仅以自己的“孤篇”盖全唐,他甚至已成了一种象征:一个诗人,与他的整个世界的全部努力,就是为了最终成就一首伟大的诗篇。

在“江湖多风波,舟楫恐失坠”的古典时代,诗人作品的散佚,应属正常现象。然而,同为唐朝著名诗人,李白作品散失十之八九,至今仍有九百余首流传,连清心寡淡的山水诗人孟浩然,亦传下了二百余首诗歌,何以张若虚独受此重大打击呢?

关于张若虚的生平,《全唐诗》仅有寥寥数语:“张若虚,扬州人,兖州兵曹,与贺知章、张旭、包融号‘吴中四士’。”对于包融,我所知不多,至于贺知章、张旭,当然是历史上赫赫有名的人物,以唐人那特有的饱胀的生命力,蔑视习俗,乖张行为,而名噪一时。张若虚当时能与此辈并提,性格特征,行为举止上,一定有不俗之处,从《春江花月夜》所透露出的气质分析,张若虚应与激情迸飞,外向型的贺张辈相反,以内倾的沉思、哲人的孤僻而引时人注目。而作为伟大的哲学诗人,张若虚的精神世界是自足的,他完全陶醉于向着宇宙,向着时间的发问,倾听着诗行间那迷人的回响。

他充分体味着作为一个诗人的无穷乐趣,而他也必然离世俗的世界愈来愈远。尽管,他曾以最初的“文辞俊秀”,如《代答闺梦还》一类的作品名闻当时,但从同代诗人中,竟寻不到一首与他唱和的诗作这一罕见的情形,可论证他彻底的孤独。与王维们的终南捷径相反,他成了一个真正的隐士,完全生活于自己的精神世界。然而,我几乎是以一种愉快的心情,想象着那样一个“清昼犹自眠,山鸟时一啭”的世外生活:只有当晚风吹拂的时候,诗人才款款醒来,与星辰一同睁开眼睛。水井边洗漱后,他背着手,在属于自己的庭院独自徘徊,伴着缥缈如孤鸿的身影。

此时,他的心境是满足的,他已进入中年,已完成了伟大的《春江花月夜》。凉风如水,拂过竹篱,拂动水藻一般的松影,而松隙漏下的银辉,仿佛星空来访的故人的视线,与他交换着鱼儿一般的语言。时间就这样静静地流逝,直至夜凉将他唤醒,才发觉庭院的阶石,已不知何时落下一层霜色,仿佛远行的故人的履痕。于是,他匆匆回到房间,他要攫住这时间偶然漏下的清辉。他案头的文字在闪亮着,在一个又一个的夜晚垒积着,它们的亮度,已欲与窗外的星空并高,与时间抗衡——时间开始嫉妒了,它要收回它曾经慷慨馈赠的一切。终于,由于一个偶然事件,极有可能遭遇了《红楼梦》的命运,他孤独的案头默默垒积的《张若虚诗集》,悲剧性地散佚了。

如同历史上的许多伟大的作家一般,曹雪芹和张若虚都遵从了命运的安排,将自己的身世隐入了宇宙的迷雾,隐入了自己永恒的作品,仿佛曹雪芹、张若虚这两个肉躯的人从未存在过,只是某种宇宙的符号,在某个神奇的时刻,启动了一下嘴唇,又复归于空茫之中。他们之间所不同的是,《红楼梦》一直尾随着影子一般的续书,而《张若虚诗集》的残缺,则无人能续,或不可能有续。能弥补,或正在弥补那一片千古遗憾的,只能是无边无际的月华,和不舍昼夜浩浩东流的江水的韵律,在这一意义上,张若虚又幸运于所有的古典诗人。

【赏评】 《春江花月夜》,“这是诗中的诗,顶峰上的顶峰”(闻一多)。虽然张若虚留下来的诗篇并不多,虽然他也不是一个在中国诗歌史上卓有名望的大家之一。在作者生活的那个时代乃至到了后来的大宋,尽管不少人从他的诗作中寻章摘句,也少有人赞叹。本文作者似乎是为他抱不平,也表现了自己对文学、对诗人、对生活、对社会的深刻思考。想象张若虚“作为伟大的哲学诗人,张若虚的精神世界是自足的,他完全陶醉于向着宇宙,向着时间的发问,倾听着诗行间那迷人的回响。他充分体味着作为一个诗人的无穷乐趣,而他也必然离世俗的世界愈来愈远。”全文语言简练凝重,颇具文采。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用