【2012语文优化方案 精品课件】1.2《杜甫诗二首》鲁人版选修(唐诗宋词)

文档属性

| 名称 | 【2012语文优化方案 精品课件】1.2《杜甫诗二首》鲁人版选修(唐诗宋词) |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-10-27 18:24:47 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

第2课 杜甫诗三首

鉴赏宝典

衬 托

“衬托”指用事物间相似或对立的条件,以一些事物为陪衬来突出主体事物的手法。“衬托”分为正衬和反衬。

正衬是指利用事物间的近似条件来衬托主体事物。比如李白的《梦游天姥吟留别》:“天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。天台一万八千丈,对此欲倒东南倾。”

这里诗人并没有直接说天姥山怎样高,而是用以高峻著称的五岳、天台来衬托天姥山,从而把天姥山写得耸立天外,直插云霄,壮丽非凡。

反衬是指利用事物的对立条件来衬托主体事物,比如杜甫的《漫成一首》:“江月去人只数尺,风灯照夜欲三更。沙头宿鹭联拳静,船尾跳鱼拨剌鸣。”

“船尾跳鱼拨剌鸣”一句就用了反衬。诗的前三句着力刻画一个“静”字,此句却写动、写声,似乎打破了静谧之境,但给读者的实际感受恰好相反,以动写静,愈见其静,以声衬静,愈见其静。

另外,诗句“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”说的就是这个意思。

“对比”和“衬托”的区别在于:对比是相反或相似的两种事物互相比照,以共同表现某种思想或意境,对比双方不分主次;而衬托是以次要事物为陪衬突出一个主要事物,一方是工具,一方是目的,两者主次分明。

课堂互动探究

艺术特色鉴赏

写作素材积累

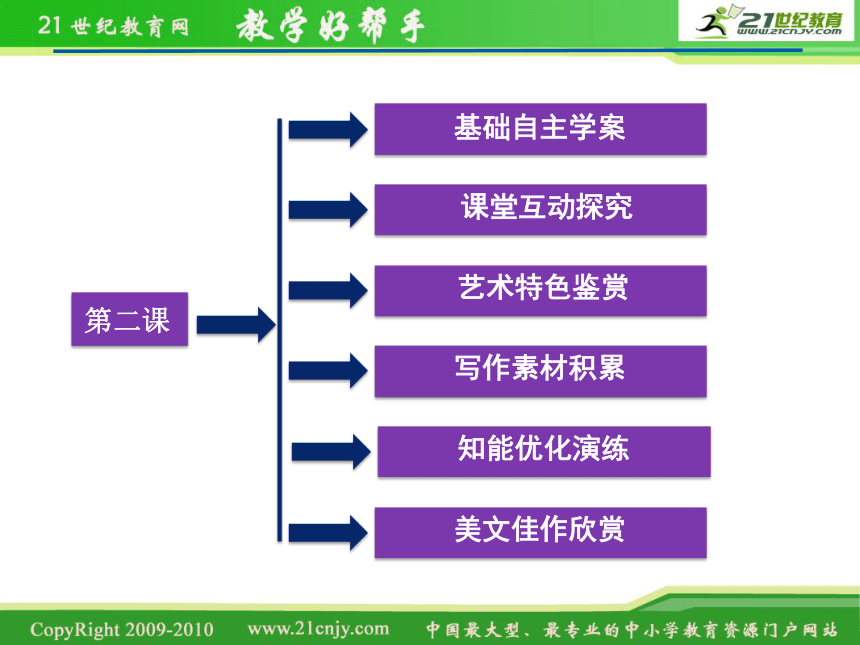

第二课

基础自主学案

知能优化演练

美文佳作欣赏

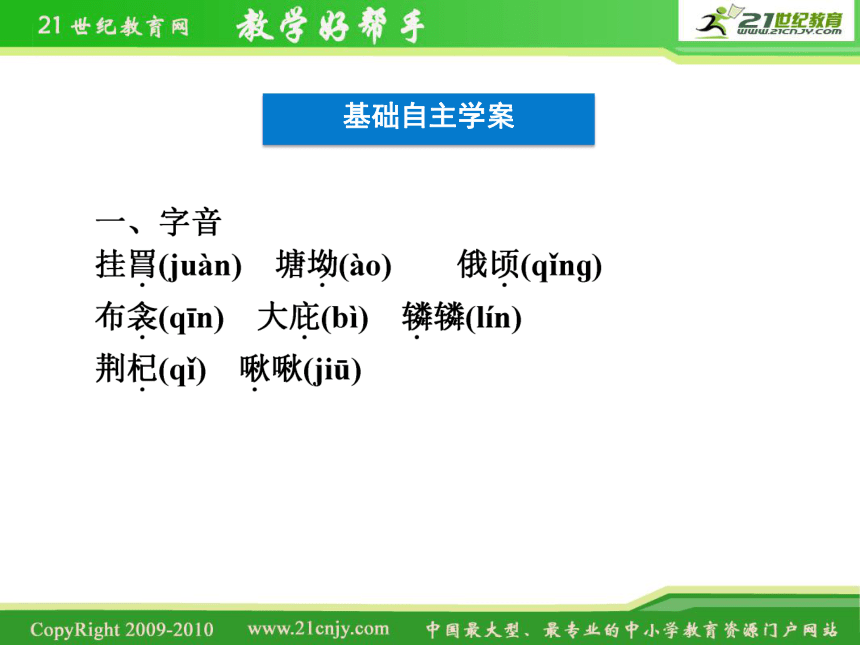

基础自主学案

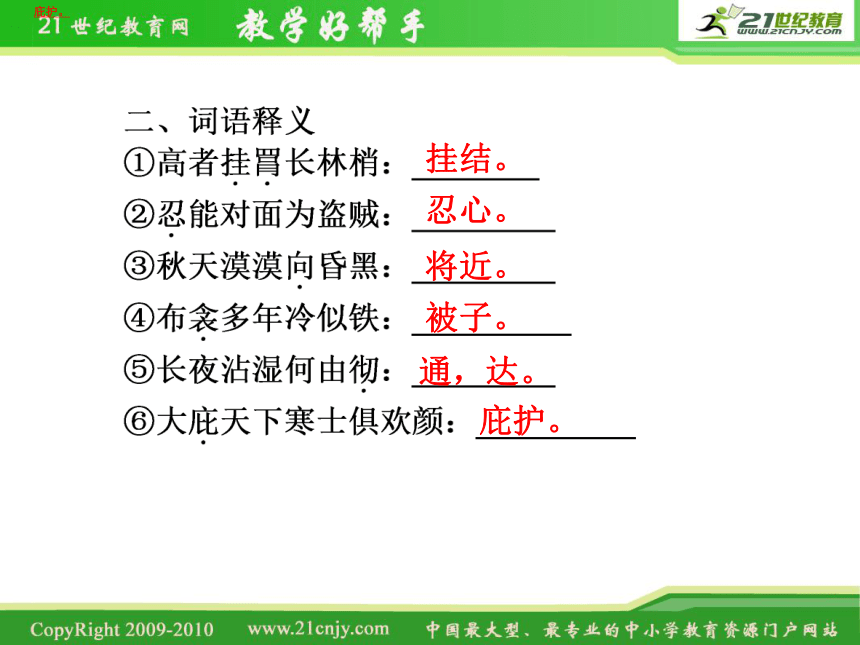

挂结。

忍心。

将近。

被子。

通,达。

庇护。

庇护。

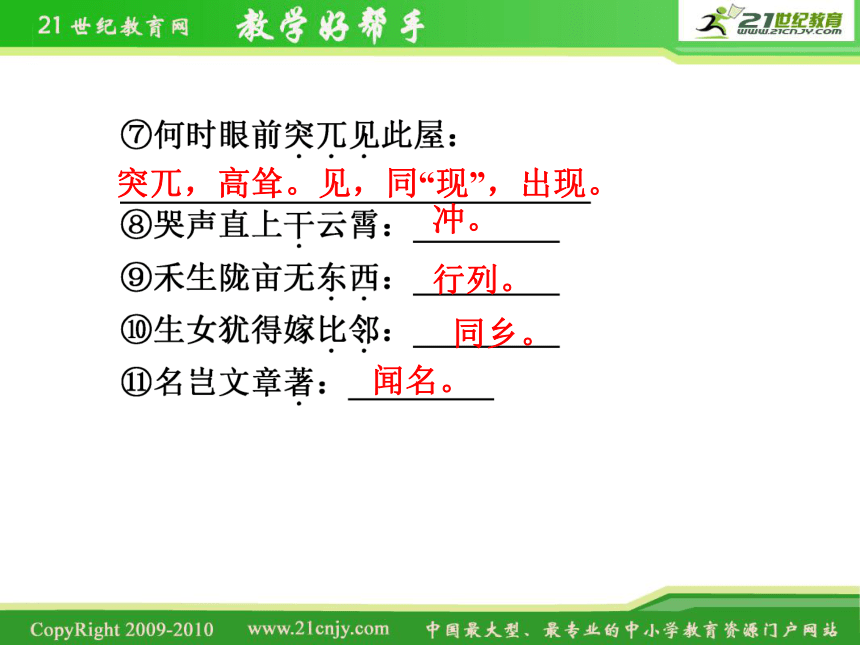

突兀,高耸。见,同“现”,出现。

冲。

行列。

同乡。

闻名。

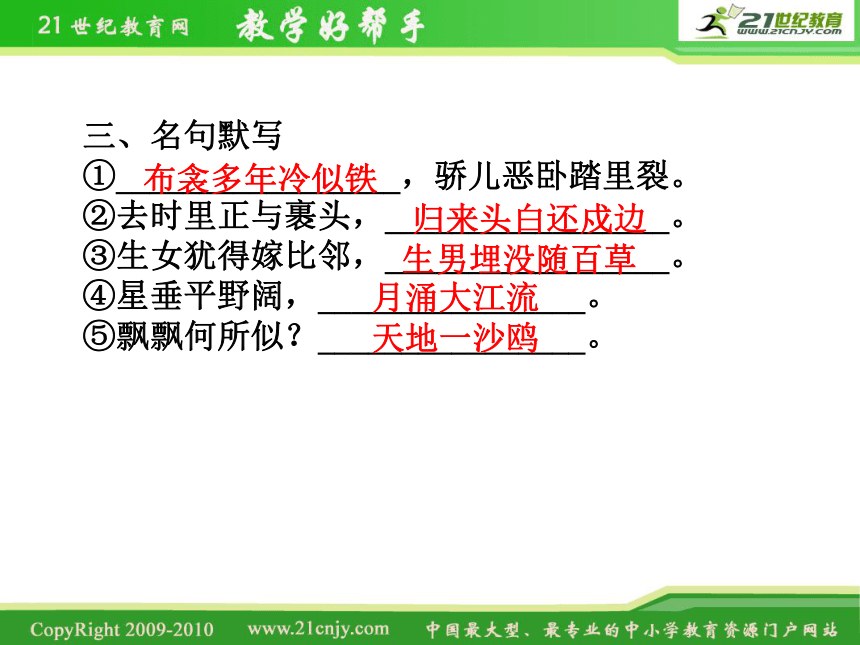

三、名句默写

①_________________,骄儿恶卧踏里裂。

②去时里正与裹头,_________________。

③生女犹得嫁比邻,_________________。

④星垂平野阔,________________。

⑤飘飘何所似?________________。

布衾多年冷似铁

归来头白还戍边

生男埋没随百草

月涌大江流

天地一沙鸥

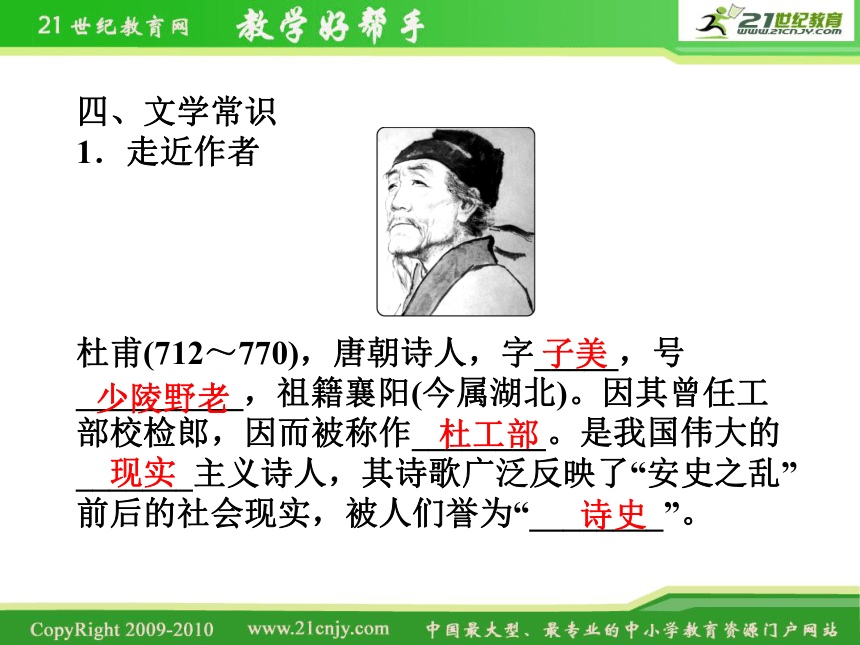

四、文学常识

1.走近作者

杜甫(712~770),唐朝诗人,字_____,号__________,祖籍襄阳(今属湖北)。因其曾任工部校检郎,因而被称作________。是我国伟大的_______主义诗人,其诗歌广泛反映了“安史之乱”前后的社会现实,被人们誉为“________”。

子美

少陵野老

杜工部

现实

诗史

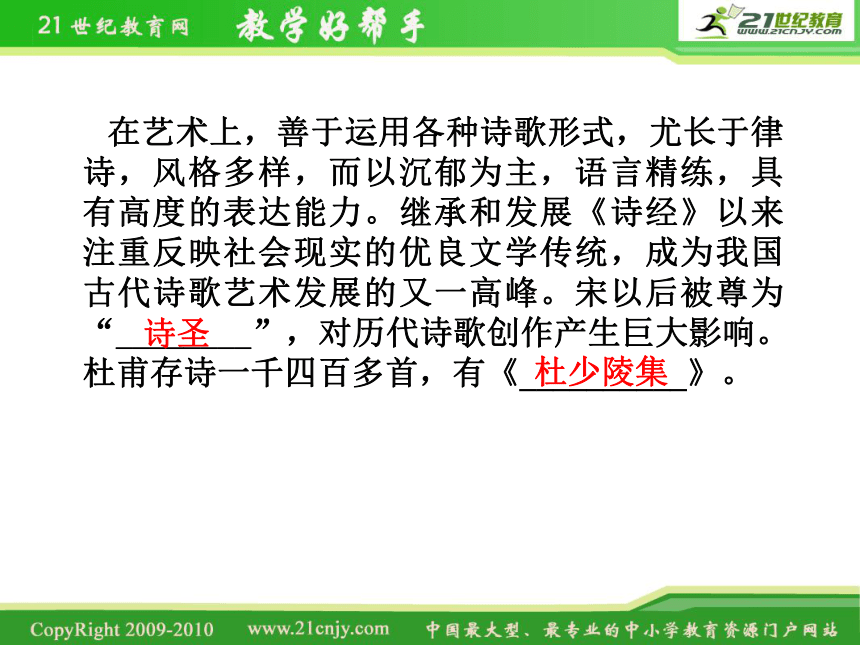

在艺术上,善于运用各种诗歌形式,尤长于律诗,风格多样,而以沉郁为主,语言精练,具有高度的表达能力。继承和发展《诗经》以来注重反映社会现实的优良文学传统,成为我国古代诗歌艺术发展的又一高峰。宋以后被尊为“________”,对历代诗歌创作产生巨大影响。杜甫存诗一千四百多首,有《__________》。

杜少陵集

诗圣

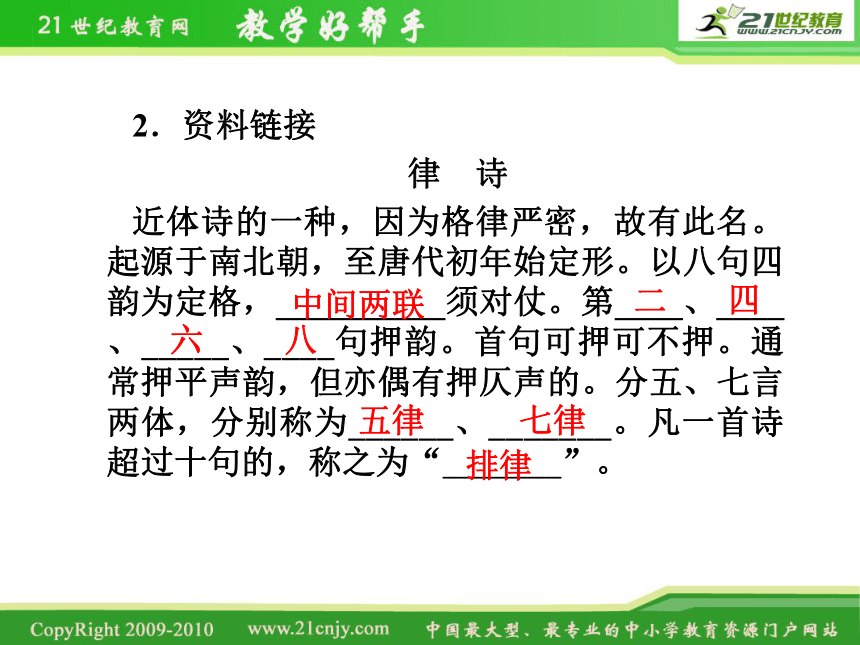

2.资料链接

律 诗

近体诗的一种,因为格律严密,故有此名。起源于南北朝,至唐代初年始定形。以八句四韵为定格,__________须对仗。第____、____、_____、____句押韵。首句可押可不押。通常押平声韵,但亦偶有押仄声的。分五、七言两体,分别称为______、_______。凡一首诗超过十句的,称之为“_______”。

中间两联

二

四

六

八

五律

七律

排律

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.试分析《茅屋为秋风所破歌》这首诗中“布衾多年冷似铁”和“雨脚如麻未断绝”两句诗中比喻的妙处。

【提示】 “冷似铁”和“雨脚如麻”这两个比喻看似平常,但非常恰切。“冷似铁”说明被子很硬、很脏,表明杜甫的生活很困窘。“雨脚如麻”则形象地说明雨点密集。能够从日常语言中选择词语表情达意,化腐朽为神奇,可见诗人锤炼语言的功夫。

2.《茅屋为秋风所破歌》的前五句(八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳)中有哪些富有表现力的动词,找出来试作分析。

【提示】 富有表现力的动词有:“怒号”“卷”“飞”“渡”“洒”“挂罥”“飘转”。

“怒号”与“卷”字紧密相承,形象地描摹出高天长空呼啸而来的狂风的凶猛,顷刻间就把屋上的茅草席卷而去的情景,

“飞”“渡”“洒”“挂罥”“飘转”又形象地描写出茅草随狂风迅速飞动,被吹得满山遍野、四处飞扬的情景。总之这些动词一方面渲染了风力之大;另一方面也烘托出诗人眼望着自己苦心经营的草堂遭到破坏,而无力挽救的焦急心情。一个接一个的动态不仅组成一幅幅鲜明的图画,而且紧紧地牵动诗人的视线,拨动诗人的心弦。

3.《兵车行》第二段“君不闻”之后和第三段“君不见”之前都是写战争带来的深重灾难,这是否重复?

【提示】 不重复。“君不闻”描写的是函谷关以东景象,而“君不见”是役夫家乡关西景象;“君不闻”是从广阔的社会层面描写,而“君不见”是从百姓的内心感受上叙述。

4.《旅夜书怀》这首诗中“细草微风岸,危樯独夜舟”描写了怎样的景色?暗寓了作者怎样的情怀?

【提示】 微风吹拂着江岸上的细草,竖着高高桅杆的小船在月夜孤独地停泊着。此景正暗示着诗人的境况和情怀,像江岸细草一样渺小,像江中孤舟一般寂寞。

5.杜甫在《旅夜书怀》中“书”了怎样的“怀”?

【名师点拨】 诗的后半部分是“书怀”。第五、六句说,有点名声,哪里是因为我的文章好呢?做官,倒应该因为年老多病而离职。这是反话,立意至为含蓄。诗人素有远大的政治抱负,但长期被压抑而不能施展,因此名声竟因文章而著,这实在不是他的心愿。杜甫此时确实是既老且病,但他的休官,却主要不是因为老和病,而是由于被排挤。

这里表现出诗人心中的不平,同时揭示出政治上失意是他漂泊、孤寂的根本原因。最后两句说,飘然一身像个什么呢?不过像广阔的天地间的一只沙鸥罢了。诗人即景自况以抒悲怀。水天空阔,沙鸥飘零;人似沙鸥,转徙江湖。这一联借景抒情,深刻地表现了诗人内心飘泊无依的感伤,真是一字一泪,感人至深。

6.清高宗弘历敕编《唐宋诗醇》说:“行色匆匆,笔势汹涌,风雨骤至,不可逼视。”《兵车行》是如何体现这一艺术效果的?

【名师点拨】 “车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰。”两个三字句,急促短迫,扣人心弦。“耶娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。”一个“走”(奔跑)字寄寓了诗人深厚的情感色彩。被突然抓来的兵士,又急促地被押送出征,“耶娘妻子”奔走呼号,哭声震天,作最后的生离死别,何等仓促,何等悲愤!

“牵衣顿足拦道哭”一句连写四个动作,把被迫出征者和送行的眷属的那种眷恋、悲愤、哀苦绝望的情感,表现得非常细腻凄婉。诗人笔下的这次出征,灰尘漫天,车马人群慌乱无比;哀号遍野,撕心裂肺。诗人这种白描式的描写,给读者的视觉听觉以强烈的冲击,令人触目惊心,不可逼视。

[细剖·深析]

[楼主]

杜甫为什么让役夫讲出“信知生男恶,反是生女好”这样的话呢?是不是重男轻女的观念真正变了呢?

[沙发]

如果说在封建社会重男轻女的观念属于“正常”,那么重女轻男则是“反常”。这种反常观念是战祸未已,征兵不断,“边庭流血成海水”所造成的,是异常的苦难造成了“正常”观念被扭曲,而不是封建意识的真正改变。诗人这种翻案之笔,反常之语,正最大限度地道出了役夫们内心的愤激和控诉。

[板凳]

是不是真的生女儿好呢?诗人没有说,也不必说。因为如果都是生女儿的话,无可嫁之“比邻”;退而言之,纵然“生女犹得嫁比邻”,可是比邻之男何处寻呢?由此可见,生男生女都无法摆脱悲惨的命运。诗人留给读者的思考是多么深刻啊!

[三楼]

封建社会,在当时的生产力水平下,人们形成了重男轻女的社会习俗和心理;可是,繁重的兵役负担和边庭血流成河、白骨蔽野的惨境,使人们反而以生男为恶,生女为好,反映了当时士兵大量死亡,人们丧夫失子而造成的心灵巨创。前一句的自我宽慰更衬托了后一句的哀叹至深。

《茅屋为秋风所破歌》

1.语言鲜明,用词形象、准确

如开篇一段中的“卷”、“飞渡”、“洒”、“挂罥”、“飘转”,一个接一个的动词,不仅组成一幅幅鲜明的图画,而且紧紧地牵动着读者的视线,拨动着读者的心弦。又如“布衾多年冷似铁,骄儿恶卧踏里裂”,这两句用形象的比喻和生活细节生动地表现出诗人内心的悲凉和处境的艰难。

艺术特色鉴赏

2.叙事生动,感情真挚、动人

前半部分着重叙事,写诗人在风雨中的凄惨遭遇,在生动的描述中,也抒发了诗人忧国忧民的情怀。结尾部分,诗人推己及人,联想到同他有着一样遭遇的广大人民,希望他们能够住在宽敞的房屋中,免受风吹雨淋之苦,抒发了诗人的博大襟怀。情感真挚、动人,并且和叙事巧妙地结合在一起。

《兵车行》

1.细节描写

如“荆杞”、“陇亩”以及“百草”中隐约的白骨,都具有极深刻的暗示性,从这些细节描写上,读者可以明白许多东西。

2.前后呼应

如:第一段以“牵衣顿足拦道哭”写战士家属,下面有“边庭流血成海水”、“生男埋没随百草”照应。

3.民歌手法的成功借鉴

选用乐府体裁,运用俗语、口语,如:“耶娘妻子”“牵衣顿足”“被驱不异犬与鸡”等,清新自然,明白如话。并用民歌中常见的顶真修辞,极为亲切。

《旅夜书怀》

1.借景抒情

首联写景烘托了他孤寂的情怀。颔联写辽阔的平野、浩荡的大江、灿烂的星月,正是为了反衬出他孤苦伶仃的形象和颠连无告的凄怆心情。这种以乐景写哀情的手法,在古典文学作品中是经常使用的。

2.语言含蓄

诗人的本志是“致君尧舜上,再使风俗淳”,所以,不能得官以实现其本志是他一生最大的憾事。诗人不受皇帝重视,又遭同僚排挤。他又不愿也不敢怨君。因而胸存块垒,不吐不快,却又不能直吐出来,只能采用正话反说的表达方式,但读者不难透过字面,体会到诗人内心的沉重和痛苦。

场面描写

《兵车行》第一段只有寥寥数语就描写出了凄惨的送别场面,原因在于作者抓住了这一场面两方面的特点:一是声音的特点,有车声、马声和哭声;二是视觉上的特点,老人、妇女和孩子都有,并且烟尘滚滚。所以,场面描写的关键在于抓住场面描写的特点。

●随堂练笔

请将《兵车行》第一段扩写成一段100字左右的文字,注意要营造出人哭马嘶、尘烟滚滚的喧嚣气氛。

写作素材积累

技法借鉴

素材积累

1.课内素材开发

杜甫一生思想是“穷年忧黎元”,“致君尧舜上”,所以他的诗歌创作,始终贯穿着忧国忧民这条主线,由此可见杜甫的伟大。他的诗具有丰富的社会内容、强烈的时代色彩和鲜明的政治倾向,真实深刻地反映了安史之乱前后一个历史时代的政治时事和广阔的社会生活画面,因而被称为一代“诗史”。然而就是这样一位诗人,一生却在贫困交加中度过。

杜甫起初在长安的几年,由于得不到任用,后来加之父亲去世,失去了固定的经济来源,导致生活陷于困顿,他有个族孙杜济住在长安城南郊,为了叨扰一顿饭吃,他每每前去走动,但这位族孙生活也不宽绰,见长辈来了,心里老大的不乐:打井水淘米,使劲摆动水桶,把水搅得挺浑;到园中砍菜,放手乱砍一气。杜甫对此感慨万分,所作《示从孙济》“平明跨驴出,未知适谁门。权门多噂杳,且复寻诸孙。小人利口实,薄俗难具论。所来为宗族,亦不为盘飱。勿受外嫌猜,同姓占所敦。”便是遭遇“宗族”冷落后凄凉心境的表露。

后来杜甫被迫离开长安,流落到了成都,一家人先是借住在浣花溪畔的一座古寺里,家里都揭不开锅了。杜甫自己有所记载:“入门依旧四壁空,老妻睹我颜色同,痴儿不知父子礼,叫怒索饭啼门东。”小儿饿得实在是扛不住了,也就顾不得父子之礼,冲着父亲一阵怒吼,叫他赶快到邻居那里去讨口饭回来吃。没有办法,当过几天小官的杜甫实在拉不下面子,只好硬着头皮,拉下面子,给老乡彭州刺史高适发出求援信:“百年已过半,秋至转饥寒。为问彭州牧,何时救急难?”高适从百里之外背米来接济他,邻里又送他些小菜,使他免却了无米之炊的困苦。

离开四川后的杜甫客居湖南,由于被突然的洪水所围困,连续饿了九天。当地县令用小船将杜甫救了回来,以牛肉白酒招待他,难得饕餮一回的杜甫当晚就因为醉饱过度而辞世了。

[适用话题] 这则材料适用于“理想与现实”“命运”等相关话题的作文中。

2.鲜活素材速递

我与日本专家为什么激烈争执

日本建筑的安全度很高。这次9级大地震,还有多次6级以上的余震,被震倒的建筑很少,倒塌的建筑绝大多数是被海啸冲垮的,死亡人员也绝大多数是被海啸吞噬的。昨天有日本客户来,他们在谈到地震情况时说,连结构都震得吱吱直响,但房子没有事。必须承认,日本建筑的抗震性能是最棒的。

日本人在建筑设计阶段花费的功夫大约是中国的3~4倍,他们的设计非常深入,非常细致,也非常准确,每个钢筋的接头都有考虑,每个螺丝钉的位置都有交待,每个细节都是明确清晰的。所以,按照日本模式去搞建筑,设计费用大大提高。

日本人的设计理念非常保守。他们总是假定最不利的情况进行设防。比如墙板之间的防水结点,我们通常有一道最多两道设防就可以了,可日本设计师坚持要搞三道设防,他们会想一旦哪一道工序工人没有做好怎么办,一旦哪一道设防的材料不耐久怎么办,他们要保证在最不利的情况下

也不会出问题(难怪日本建筑的渗漏投诉率几乎为零)。再比如,关于钢筋保护层,日本的规范是中国规范两倍以上。我们是2公分,他们就要4公分,而实际设计中,日本设计师还要加上施工误差,就变成6公分了。我要求日本设计师们适当考虑中国规范和实际情况,在基本保证质量的前提下也要考虑控制成本。可日本专家们非常固执,一点也不通融,你们不是想要学习日本吗?就得这样!中国的规范和习惯是不是可靠我不清楚,我们设计的建筑必须我们自己放心,所以必须按照我们的习惯做法去做。

我再三说,中国房价相对于中国人的收入已经非常高了,我们提供高安全度高品质的建筑,价格再高一些也行,但高多了房子就卖不出去了。日本设计师回答很干脆:成本控制必须服从于品质。我说,我们不需要过剩的品质。日本人说,我们所要求的品质没有过剩的地方。争执最厉害的还是建筑标准问题。日本的高层建筑至少是按100年设计的,而中国是按50年考虑。这一点日本设计师们非常不理解。他们说,为什么按照50年设计,这不是最大的浪费吗?

[适用话题] 这则材料适用于“房屋质量”“人身安全”“责任感”等相关话题作文中。

知能优化演练

文字的启蒙何处始

肖复兴

读唐诗,读绝句的话,李白要比杜甫的好;但读律诗,杜甫则胜过李白。原因在于,杜甫律诗里的对仗,更工整,更讲究,更富有寻常人生的感悟和哲思。因此,读杜甫诗,尤其须注意其中的对仗,从中能体会到中国文字的独到之处,其字与字、词与词之间微妙的变化和韵味,只有中国文字才能传达,靠符号支撑起来的西洋文字,难以品味得到。

美文佳作欣赏

当今语言越来越粗鄙化,学习这样古典并经典的文字,尤为必要。特别是对孩子的启蒙教育,这样的营养成分也不可缺少。

过去旧学里是讲究这样的对仗文字训练的,从小要学“天对地,雨对风,雪纷纷对雾蒙蒙”。这样的传统,如今已经不复存在。古诗里的对仗,其中奥妙无以穷尽,对孩子语感的培养、文学的启蒙,作用简直就不啻于一场智力的体操。如同品酒师需要训练味觉一样,我们对于中国文字的感悟力,也需要训练。

如杜甫诗中的对仗,以写自然景物为例——因为这样的诗句,对于孩子更容易接受,“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,这是孩子最熟悉的,历朝历代的小学语文课本里,都会选它,实在是因为它的对仗既工整又可爱,而且,没有一个生僻字,都是大白话,一看就懂,让你感到,相隔了一千多年,杜甫操的怎么还是和我们现在一模一样的语言?好的文字,就是这样和岁月和我们都没有任何隔膜。

相比较这首诗的下面一联对仗:“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”就弱了些。同样的文字,“千秋”和“万里”的对仗,显得更虚更文了一些,不如“两个”和“一行”直白且亲近,如同我们平常说话。黄鹂的“黄”和白鹭的“白”;翠柳的“翠”与青天的“青”的对仗,会培养我们从小对于颜色的敏感,很难想象如果用yellow去对white,还能有这样的效果。

“自去自来堂上燕,相亲相近水中鸥。”依然是口语一般的亲近,让你惊讶大白话居然也可成为千古不灭的好句子。燕子和水鸥的拟人化,“自来自去”对“相亲相近”,还能有比这更平易却又贴切的对仗吗?

“黄莺过水翻回去,燕子衔泥湿不妨。”日常之景,渡水的黄莺,衔泥的燕子,都书写得这样富于人情味。水面上来回飞的黄莺,让我们看到了可爱的韧劲儿。衔泥不怕湿,是燕子不怕呢?还是诗人不怕?都格外体现着一种特别温馨的味道。

“叶心朱实看时落,阶面青苔先自生。”依然是日常之景,果子和青苔,和人有了交流;“看时落”对仗“先自生”,让果子和青苔变得不同寻常,如同我们人一样,在生长的过程中有了往复的生命。只有深切的体会,才会体会到叶心的“心”,阶面的“面”的奥妙。

为什么不用“叶里”对“阶上”,一样工整呀,因为“心”是比里更里面的深处,而青苔正是紧贴在“面”上而生的呢。因此,说阶上花草,可以;说阶上青苔,就不那么确切。这是中国文字的功夫所在。

“穿花蝴蝶深深见,点水蜻蜓款款飞。”蜻蜓点水是现成的成语,让蝴蝶穿花和它相对,多么的聪明又和谐;“深深”对“款款”,又见他观察是如何的细致。而这一切对于孩子,是拉近和大自然的关系的天然图画。

由于“三吏”和“三别”,我们常误以为杜甫的社会感沉郁过重,其实,他常住乡间,对自然的情感,和孩子相通,对自然的观察也格外仔细、特别,也和孩子的心理相似。“巢边野雀群欺燕,花底山蜂远趁人”,野鸟到人间的窝边欺负燕子去了,山里的蜜蜂远避人群去花中静静地采蜜,其中的爱恨情感,特别是对弱势的偏向,和孩子们是多么的相近!“群”对“远”,多么的别致,又充满感情的色彩。

“笋根雉子无人见,沙上凫雏傍母眠”,对比无人怜见的小野鸡,水鸟母子情深,更会让孩子引发联想。“山禽引子哺红果,溪女得钱留白鱼”,依然是一幅山禽母子图,只不过,这一次是衔果图,对比的是溪女,其中字字对仗工稳,特别是“山”对“溪”,“引”对“得”,“红果”对“白鱼”,让我们看到了景色、颜色和动作,一幅画里有情、有景、有动、有静。

看似对于文字的信手拈来,其实是缘自对于文字的敏感,对于庸常生活态度的达观,而不是仅仅把对仗当成一种简单的文字游戏。“身过花间沾湿好,醉于马上往来轻”,写得真是好,那种花间穿行和马上醉归的感觉,将琐碎的生活写得那样蕴藉。“花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开”,什么时候读,什么时候还会一如既往地感动,那种平常日子里的情感,在字字对仗里得到最完美而诗意的洋溢。

杜甫的对仗里,有时爱用数字。“秋水才深四五尺,野航恰受两三人”;“蓝水远从千涧落,玉山高并两峰寒”;“一声何处送书雁,百丈谁家上水船”……用“百丈”对“一声”和用“千涧”对“两峰”一样,都是以虚对实,为的是突出实。而秋水“四五尺”,小船只能载“两三人”,大概是实际的情况。数字运用的方法,显然和前面不一样,但那种乡村野外的情景,却因“四五尺”和“两三人”实打实的对仗,显得格外亲切和平易。

杜甫的对仗里,有时爱用叠词。“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,“繁枝容易纷纷落,嫩蕊商量细细开”,是我最喜欢的两联。“容易”对“商量”,多么别致;“纷纷落”对“细细开”,又是多么熨帖;“繁枝”和“嫩蕊”的对比,在诗人的笔下和我们的心里,一下子不仅含有大自然的规律,也含有人生的哲思。同样,“萧萧下”的落木,“滚滚来”的长江,已经成为了一种富于中国特色的象征,成为了属于我们中国的至理名言。

也许,这正是中国文字独具的魅力吧。从杜甫对仗里,我们看到蕴藏在中国文字内外的,除天音浩荡的韵律外,更有我们民族的文化之根,绵延至今的无限生机和无穷魅力。

(选自2010年5月18日中国作家网)

【赏评】 在语言趋向粗鄙化的今天,古典诗词却能传达中国文字的微妙与韵味,对孩子的启蒙教育尤为需要。肖复兴从杜甫诗中的对仗说起,谈到了文字的启蒙,肖复兴认为杜甫诗中的写自然景物的诗句,对于孩子更容易接受。“看似对于文字的信手拈来,其实是缘自对于文字的敏感,对于庸常生活态度的达观,而不是仅仅把对仗当成一种简单的文字游戏。”“从杜甫的对仗里,我们看到蕴藏在中国文字内外的,除天音浩荡的韵律外,更有我们民族的文化之根,绵延至今的无限生机和无穷魅力。”

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

第2课 杜甫诗三首

鉴赏宝典

衬 托

“衬托”指用事物间相似或对立的条件,以一些事物为陪衬来突出主体事物的手法。“衬托”分为正衬和反衬。

正衬是指利用事物间的近似条件来衬托主体事物。比如李白的《梦游天姥吟留别》:“天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。天台一万八千丈,对此欲倒东南倾。”

这里诗人并没有直接说天姥山怎样高,而是用以高峻著称的五岳、天台来衬托天姥山,从而把天姥山写得耸立天外,直插云霄,壮丽非凡。

反衬是指利用事物的对立条件来衬托主体事物,比如杜甫的《漫成一首》:“江月去人只数尺,风灯照夜欲三更。沙头宿鹭联拳静,船尾跳鱼拨剌鸣。”

“船尾跳鱼拨剌鸣”一句就用了反衬。诗的前三句着力刻画一个“静”字,此句却写动、写声,似乎打破了静谧之境,但给读者的实际感受恰好相反,以动写静,愈见其静,以声衬静,愈见其静。

另外,诗句“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”说的就是这个意思。

“对比”和“衬托”的区别在于:对比是相反或相似的两种事物互相比照,以共同表现某种思想或意境,对比双方不分主次;而衬托是以次要事物为陪衬突出一个主要事物,一方是工具,一方是目的,两者主次分明。

课堂互动探究

艺术特色鉴赏

写作素材积累

第二课

基础自主学案

知能优化演练

美文佳作欣赏

基础自主学案

挂结。

忍心。

将近。

被子。

通,达。

庇护。

庇护。

突兀,高耸。见,同“现”,出现。

冲。

行列。

同乡。

闻名。

三、名句默写

①_________________,骄儿恶卧踏里裂。

②去时里正与裹头,_________________。

③生女犹得嫁比邻,_________________。

④星垂平野阔,________________。

⑤飘飘何所似?________________。

布衾多年冷似铁

归来头白还戍边

生男埋没随百草

月涌大江流

天地一沙鸥

四、文学常识

1.走近作者

杜甫(712~770),唐朝诗人,字_____,号__________,祖籍襄阳(今属湖北)。因其曾任工部校检郎,因而被称作________。是我国伟大的_______主义诗人,其诗歌广泛反映了“安史之乱”前后的社会现实,被人们誉为“________”。

子美

少陵野老

杜工部

现实

诗史

在艺术上,善于运用各种诗歌形式,尤长于律诗,风格多样,而以沉郁为主,语言精练,具有高度的表达能力。继承和发展《诗经》以来注重反映社会现实的优良文学传统,成为我国古代诗歌艺术发展的又一高峰。宋以后被尊为“________”,对历代诗歌创作产生巨大影响。杜甫存诗一千四百多首,有《__________》。

杜少陵集

诗圣

2.资料链接

律 诗

近体诗的一种,因为格律严密,故有此名。起源于南北朝,至唐代初年始定形。以八句四韵为定格,__________须对仗。第____、____、_____、____句押韵。首句可押可不押。通常押平声韵,但亦偶有押仄声的。分五、七言两体,分别称为______、_______。凡一首诗超过十句的,称之为“_______”。

中间两联

二

四

六

八

五律

七律

排律

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.试分析《茅屋为秋风所破歌》这首诗中“布衾多年冷似铁”和“雨脚如麻未断绝”两句诗中比喻的妙处。

【提示】 “冷似铁”和“雨脚如麻”这两个比喻看似平常,但非常恰切。“冷似铁”说明被子很硬、很脏,表明杜甫的生活很困窘。“雨脚如麻”则形象地说明雨点密集。能够从日常语言中选择词语表情达意,化腐朽为神奇,可见诗人锤炼语言的功夫。

2.《茅屋为秋风所破歌》的前五句(八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳)中有哪些富有表现力的动词,找出来试作分析。

【提示】 富有表现力的动词有:“怒号”“卷”“飞”“渡”“洒”“挂罥”“飘转”。

“怒号”与“卷”字紧密相承,形象地描摹出高天长空呼啸而来的狂风的凶猛,顷刻间就把屋上的茅草席卷而去的情景,

“飞”“渡”“洒”“挂罥”“飘转”又形象地描写出茅草随狂风迅速飞动,被吹得满山遍野、四处飞扬的情景。总之这些动词一方面渲染了风力之大;另一方面也烘托出诗人眼望着自己苦心经营的草堂遭到破坏,而无力挽救的焦急心情。一个接一个的动态不仅组成一幅幅鲜明的图画,而且紧紧地牵动诗人的视线,拨动诗人的心弦。

3.《兵车行》第二段“君不闻”之后和第三段“君不见”之前都是写战争带来的深重灾难,这是否重复?

【提示】 不重复。“君不闻”描写的是函谷关以东景象,而“君不见”是役夫家乡关西景象;“君不闻”是从广阔的社会层面描写,而“君不见”是从百姓的内心感受上叙述。

4.《旅夜书怀》这首诗中“细草微风岸,危樯独夜舟”描写了怎样的景色?暗寓了作者怎样的情怀?

【提示】 微风吹拂着江岸上的细草,竖着高高桅杆的小船在月夜孤独地停泊着。此景正暗示着诗人的境况和情怀,像江岸细草一样渺小,像江中孤舟一般寂寞。

5.杜甫在《旅夜书怀》中“书”了怎样的“怀”?

【名师点拨】 诗的后半部分是“书怀”。第五、六句说,有点名声,哪里是因为我的文章好呢?做官,倒应该因为年老多病而离职。这是反话,立意至为含蓄。诗人素有远大的政治抱负,但长期被压抑而不能施展,因此名声竟因文章而著,这实在不是他的心愿。杜甫此时确实是既老且病,但他的休官,却主要不是因为老和病,而是由于被排挤。

这里表现出诗人心中的不平,同时揭示出政治上失意是他漂泊、孤寂的根本原因。最后两句说,飘然一身像个什么呢?不过像广阔的天地间的一只沙鸥罢了。诗人即景自况以抒悲怀。水天空阔,沙鸥飘零;人似沙鸥,转徙江湖。这一联借景抒情,深刻地表现了诗人内心飘泊无依的感伤,真是一字一泪,感人至深。

6.清高宗弘历敕编《唐宋诗醇》说:“行色匆匆,笔势汹涌,风雨骤至,不可逼视。”《兵车行》是如何体现这一艺术效果的?

【名师点拨】 “车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰。”两个三字句,急促短迫,扣人心弦。“耶娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。”一个“走”(奔跑)字寄寓了诗人深厚的情感色彩。被突然抓来的兵士,又急促地被押送出征,“耶娘妻子”奔走呼号,哭声震天,作最后的生离死别,何等仓促,何等悲愤!

“牵衣顿足拦道哭”一句连写四个动作,把被迫出征者和送行的眷属的那种眷恋、悲愤、哀苦绝望的情感,表现得非常细腻凄婉。诗人笔下的这次出征,灰尘漫天,车马人群慌乱无比;哀号遍野,撕心裂肺。诗人这种白描式的描写,给读者的视觉听觉以强烈的冲击,令人触目惊心,不可逼视。

[细剖·深析]

[楼主]

杜甫为什么让役夫讲出“信知生男恶,反是生女好”这样的话呢?是不是重男轻女的观念真正变了呢?

[沙发]

如果说在封建社会重男轻女的观念属于“正常”,那么重女轻男则是“反常”。这种反常观念是战祸未已,征兵不断,“边庭流血成海水”所造成的,是异常的苦难造成了“正常”观念被扭曲,而不是封建意识的真正改变。诗人这种翻案之笔,反常之语,正最大限度地道出了役夫们内心的愤激和控诉。

[板凳]

是不是真的生女儿好呢?诗人没有说,也不必说。因为如果都是生女儿的话,无可嫁之“比邻”;退而言之,纵然“生女犹得嫁比邻”,可是比邻之男何处寻呢?由此可见,生男生女都无法摆脱悲惨的命运。诗人留给读者的思考是多么深刻啊!

[三楼]

封建社会,在当时的生产力水平下,人们形成了重男轻女的社会习俗和心理;可是,繁重的兵役负担和边庭血流成河、白骨蔽野的惨境,使人们反而以生男为恶,生女为好,反映了当时士兵大量死亡,人们丧夫失子而造成的心灵巨创。前一句的自我宽慰更衬托了后一句的哀叹至深。

《茅屋为秋风所破歌》

1.语言鲜明,用词形象、准确

如开篇一段中的“卷”、“飞渡”、“洒”、“挂罥”、“飘转”,一个接一个的动词,不仅组成一幅幅鲜明的图画,而且紧紧地牵动着读者的视线,拨动着读者的心弦。又如“布衾多年冷似铁,骄儿恶卧踏里裂”,这两句用形象的比喻和生活细节生动地表现出诗人内心的悲凉和处境的艰难。

艺术特色鉴赏

2.叙事生动,感情真挚、动人

前半部分着重叙事,写诗人在风雨中的凄惨遭遇,在生动的描述中,也抒发了诗人忧国忧民的情怀。结尾部分,诗人推己及人,联想到同他有着一样遭遇的广大人民,希望他们能够住在宽敞的房屋中,免受风吹雨淋之苦,抒发了诗人的博大襟怀。情感真挚、动人,并且和叙事巧妙地结合在一起。

《兵车行》

1.细节描写

如“荆杞”、“陇亩”以及“百草”中隐约的白骨,都具有极深刻的暗示性,从这些细节描写上,读者可以明白许多东西。

2.前后呼应

如:第一段以“牵衣顿足拦道哭”写战士家属,下面有“边庭流血成海水”、“生男埋没随百草”照应。

3.民歌手法的成功借鉴

选用乐府体裁,运用俗语、口语,如:“耶娘妻子”“牵衣顿足”“被驱不异犬与鸡”等,清新自然,明白如话。并用民歌中常见的顶真修辞,极为亲切。

《旅夜书怀》

1.借景抒情

首联写景烘托了他孤寂的情怀。颔联写辽阔的平野、浩荡的大江、灿烂的星月,正是为了反衬出他孤苦伶仃的形象和颠连无告的凄怆心情。这种以乐景写哀情的手法,在古典文学作品中是经常使用的。

2.语言含蓄

诗人的本志是“致君尧舜上,再使风俗淳”,所以,不能得官以实现其本志是他一生最大的憾事。诗人不受皇帝重视,又遭同僚排挤。他又不愿也不敢怨君。因而胸存块垒,不吐不快,却又不能直吐出来,只能采用正话反说的表达方式,但读者不难透过字面,体会到诗人内心的沉重和痛苦。

场面描写

《兵车行》第一段只有寥寥数语就描写出了凄惨的送别场面,原因在于作者抓住了这一场面两方面的特点:一是声音的特点,有车声、马声和哭声;二是视觉上的特点,老人、妇女和孩子都有,并且烟尘滚滚。所以,场面描写的关键在于抓住场面描写的特点。

●随堂练笔

请将《兵车行》第一段扩写成一段100字左右的文字,注意要营造出人哭马嘶、尘烟滚滚的喧嚣气氛。

写作素材积累

技法借鉴

素材积累

1.课内素材开发

杜甫一生思想是“穷年忧黎元”,“致君尧舜上”,所以他的诗歌创作,始终贯穿着忧国忧民这条主线,由此可见杜甫的伟大。他的诗具有丰富的社会内容、强烈的时代色彩和鲜明的政治倾向,真实深刻地反映了安史之乱前后一个历史时代的政治时事和广阔的社会生活画面,因而被称为一代“诗史”。然而就是这样一位诗人,一生却在贫困交加中度过。

杜甫起初在长安的几年,由于得不到任用,后来加之父亲去世,失去了固定的经济来源,导致生活陷于困顿,他有个族孙杜济住在长安城南郊,为了叨扰一顿饭吃,他每每前去走动,但这位族孙生活也不宽绰,见长辈来了,心里老大的不乐:打井水淘米,使劲摆动水桶,把水搅得挺浑;到园中砍菜,放手乱砍一气。杜甫对此感慨万分,所作《示从孙济》“平明跨驴出,未知适谁门。权门多噂杳,且复寻诸孙。小人利口实,薄俗难具论。所来为宗族,亦不为盘飱。勿受外嫌猜,同姓占所敦。”便是遭遇“宗族”冷落后凄凉心境的表露。

后来杜甫被迫离开长安,流落到了成都,一家人先是借住在浣花溪畔的一座古寺里,家里都揭不开锅了。杜甫自己有所记载:“入门依旧四壁空,老妻睹我颜色同,痴儿不知父子礼,叫怒索饭啼门东。”小儿饿得实在是扛不住了,也就顾不得父子之礼,冲着父亲一阵怒吼,叫他赶快到邻居那里去讨口饭回来吃。没有办法,当过几天小官的杜甫实在拉不下面子,只好硬着头皮,拉下面子,给老乡彭州刺史高适发出求援信:“百年已过半,秋至转饥寒。为问彭州牧,何时救急难?”高适从百里之外背米来接济他,邻里又送他些小菜,使他免却了无米之炊的困苦。

离开四川后的杜甫客居湖南,由于被突然的洪水所围困,连续饿了九天。当地县令用小船将杜甫救了回来,以牛肉白酒招待他,难得饕餮一回的杜甫当晚就因为醉饱过度而辞世了。

[适用话题] 这则材料适用于“理想与现实”“命运”等相关话题的作文中。

2.鲜活素材速递

我与日本专家为什么激烈争执

日本建筑的安全度很高。这次9级大地震,还有多次6级以上的余震,被震倒的建筑很少,倒塌的建筑绝大多数是被海啸冲垮的,死亡人员也绝大多数是被海啸吞噬的。昨天有日本客户来,他们在谈到地震情况时说,连结构都震得吱吱直响,但房子没有事。必须承认,日本建筑的抗震性能是最棒的。

日本人在建筑设计阶段花费的功夫大约是中国的3~4倍,他们的设计非常深入,非常细致,也非常准确,每个钢筋的接头都有考虑,每个螺丝钉的位置都有交待,每个细节都是明确清晰的。所以,按照日本模式去搞建筑,设计费用大大提高。

日本人的设计理念非常保守。他们总是假定最不利的情况进行设防。比如墙板之间的防水结点,我们通常有一道最多两道设防就可以了,可日本设计师坚持要搞三道设防,他们会想一旦哪一道工序工人没有做好怎么办,一旦哪一道设防的材料不耐久怎么办,他们要保证在最不利的情况下

也不会出问题(难怪日本建筑的渗漏投诉率几乎为零)。再比如,关于钢筋保护层,日本的规范是中国规范两倍以上。我们是2公分,他们就要4公分,而实际设计中,日本设计师还要加上施工误差,就变成6公分了。我要求日本设计师们适当考虑中国规范和实际情况,在基本保证质量的前提下也要考虑控制成本。可日本专家们非常固执,一点也不通融,你们不是想要学习日本吗?就得这样!中国的规范和习惯是不是可靠我不清楚,我们设计的建筑必须我们自己放心,所以必须按照我们的习惯做法去做。

我再三说,中国房价相对于中国人的收入已经非常高了,我们提供高安全度高品质的建筑,价格再高一些也行,但高多了房子就卖不出去了。日本设计师回答很干脆:成本控制必须服从于品质。我说,我们不需要过剩的品质。日本人说,我们所要求的品质没有过剩的地方。争执最厉害的还是建筑标准问题。日本的高层建筑至少是按100年设计的,而中国是按50年考虑。这一点日本设计师们非常不理解。他们说,为什么按照50年设计,这不是最大的浪费吗?

[适用话题] 这则材料适用于“房屋质量”“人身安全”“责任感”等相关话题作文中。

知能优化演练

文字的启蒙何处始

肖复兴

读唐诗,读绝句的话,李白要比杜甫的好;但读律诗,杜甫则胜过李白。原因在于,杜甫律诗里的对仗,更工整,更讲究,更富有寻常人生的感悟和哲思。因此,读杜甫诗,尤其须注意其中的对仗,从中能体会到中国文字的独到之处,其字与字、词与词之间微妙的变化和韵味,只有中国文字才能传达,靠符号支撑起来的西洋文字,难以品味得到。

美文佳作欣赏

当今语言越来越粗鄙化,学习这样古典并经典的文字,尤为必要。特别是对孩子的启蒙教育,这样的营养成分也不可缺少。

过去旧学里是讲究这样的对仗文字训练的,从小要学“天对地,雨对风,雪纷纷对雾蒙蒙”。这样的传统,如今已经不复存在。古诗里的对仗,其中奥妙无以穷尽,对孩子语感的培养、文学的启蒙,作用简直就不啻于一场智力的体操。如同品酒师需要训练味觉一样,我们对于中国文字的感悟力,也需要训练。

如杜甫诗中的对仗,以写自然景物为例——因为这样的诗句,对于孩子更容易接受,“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,这是孩子最熟悉的,历朝历代的小学语文课本里,都会选它,实在是因为它的对仗既工整又可爱,而且,没有一个生僻字,都是大白话,一看就懂,让你感到,相隔了一千多年,杜甫操的怎么还是和我们现在一模一样的语言?好的文字,就是这样和岁月和我们都没有任何隔膜。

相比较这首诗的下面一联对仗:“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”就弱了些。同样的文字,“千秋”和“万里”的对仗,显得更虚更文了一些,不如“两个”和“一行”直白且亲近,如同我们平常说话。黄鹂的“黄”和白鹭的“白”;翠柳的“翠”与青天的“青”的对仗,会培养我们从小对于颜色的敏感,很难想象如果用yellow去对white,还能有这样的效果。

“自去自来堂上燕,相亲相近水中鸥。”依然是口语一般的亲近,让你惊讶大白话居然也可成为千古不灭的好句子。燕子和水鸥的拟人化,“自来自去”对“相亲相近”,还能有比这更平易却又贴切的对仗吗?

“黄莺过水翻回去,燕子衔泥湿不妨。”日常之景,渡水的黄莺,衔泥的燕子,都书写得这样富于人情味。水面上来回飞的黄莺,让我们看到了可爱的韧劲儿。衔泥不怕湿,是燕子不怕呢?还是诗人不怕?都格外体现着一种特别温馨的味道。

“叶心朱实看时落,阶面青苔先自生。”依然是日常之景,果子和青苔,和人有了交流;“看时落”对仗“先自生”,让果子和青苔变得不同寻常,如同我们人一样,在生长的过程中有了往复的生命。只有深切的体会,才会体会到叶心的“心”,阶面的“面”的奥妙。

为什么不用“叶里”对“阶上”,一样工整呀,因为“心”是比里更里面的深处,而青苔正是紧贴在“面”上而生的呢。因此,说阶上花草,可以;说阶上青苔,就不那么确切。这是中国文字的功夫所在。

“穿花蝴蝶深深见,点水蜻蜓款款飞。”蜻蜓点水是现成的成语,让蝴蝶穿花和它相对,多么的聪明又和谐;“深深”对“款款”,又见他观察是如何的细致。而这一切对于孩子,是拉近和大自然的关系的天然图画。

由于“三吏”和“三别”,我们常误以为杜甫的社会感沉郁过重,其实,他常住乡间,对自然的情感,和孩子相通,对自然的观察也格外仔细、特别,也和孩子的心理相似。“巢边野雀群欺燕,花底山蜂远趁人”,野鸟到人间的窝边欺负燕子去了,山里的蜜蜂远避人群去花中静静地采蜜,其中的爱恨情感,特别是对弱势的偏向,和孩子们是多么的相近!“群”对“远”,多么的别致,又充满感情的色彩。

“笋根雉子无人见,沙上凫雏傍母眠”,对比无人怜见的小野鸡,水鸟母子情深,更会让孩子引发联想。“山禽引子哺红果,溪女得钱留白鱼”,依然是一幅山禽母子图,只不过,这一次是衔果图,对比的是溪女,其中字字对仗工稳,特别是“山”对“溪”,“引”对“得”,“红果”对“白鱼”,让我们看到了景色、颜色和动作,一幅画里有情、有景、有动、有静。

看似对于文字的信手拈来,其实是缘自对于文字的敏感,对于庸常生活态度的达观,而不是仅仅把对仗当成一种简单的文字游戏。“身过花间沾湿好,醉于马上往来轻”,写得真是好,那种花间穿行和马上醉归的感觉,将琐碎的生活写得那样蕴藉。“花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开”,什么时候读,什么时候还会一如既往地感动,那种平常日子里的情感,在字字对仗里得到最完美而诗意的洋溢。

杜甫的对仗里,有时爱用数字。“秋水才深四五尺,野航恰受两三人”;“蓝水远从千涧落,玉山高并两峰寒”;“一声何处送书雁,百丈谁家上水船”……用“百丈”对“一声”和用“千涧”对“两峰”一样,都是以虚对实,为的是突出实。而秋水“四五尺”,小船只能载“两三人”,大概是实际的情况。数字运用的方法,显然和前面不一样,但那种乡村野外的情景,却因“四五尺”和“两三人”实打实的对仗,显得格外亲切和平易。

杜甫的对仗里,有时爱用叠词。“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,“繁枝容易纷纷落,嫩蕊商量细细开”,是我最喜欢的两联。“容易”对“商量”,多么别致;“纷纷落”对“细细开”,又是多么熨帖;“繁枝”和“嫩蕊”的对比,在诗人的笔下和我们的心里,一下子不仅含有大自然的规律,也含有人生的哲思。同样,“萧萧下”的落木,“滚滚来”的长江,已经成为了一种富于中国特色的象征,成为了属于我们中国的至理名言。

也许,这正是中国文字独具的魅力吧。从杜甫对仗里,我们看到蕴藏在中国文字内外的,除天音浩荡的韵律外,更有我们民族的文化之根,绵延至今的无限生机和无穷魅力。

(选自2010年5月18日中国作家网)

【赏评】 在语言趋向粗鄙化的今天,古典诗词却能传达中国文字的微妙与韵味,对孩子的启蒙教育尤为需要。肖复兴从杜甫诗中的对仗说起,谈到了文字的启蒙,肖复兴认为杜甫诗中的写自然景物的诗句,对于孩子更容易接受。“看似对于文字的信手拈来,其实是缘自对于文字的敏感,对于庸常生活态度的达观,而不是仅仅把对仗当成一种简单的文字游戏。”“从杜甫的对仗里,我们看到蕴藏在中国文字内外的,除天音浩荡的韵律外,更有我们民族的文化之根,绵延至今的无限生机和无穷魅力。”

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用