吉林省长春市人教版高中物理必修一第一章运动的描述选择题专项练习含答案

文档属性

| 名称 | 吉林省长春市人教版高中物理必修一第一章运动的描述选择题专项练习含答案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 432.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-11-19 20:00:30 | ||

图片预览

文档简介

运动的描述选择题专项练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题(本大题共22小题,共88.0分)

2016年8月16日,我国发射了全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”。墨子是春秋战国时期著名的思想家,他关于物理学的研究涉及到力学、光学、声学等分支。关于他的著作《墨经》中对物理知识的论述,下列说法中不正确的是(?

?

)

A.

运动就是物体空间位置的变动(原文:动,或徙也)

B.

力是物体由静到动,由慢到快的原因(原文:力,刑之所以奋也。)

C.

重量也是力,物体下坠、上举,都是重量作用的结果(原文:力,重之谓,下、與,重奋也。)

D.

时间可以是有限长度的,也可以是没有长度的时刻(原文:时,或有久,或无久)

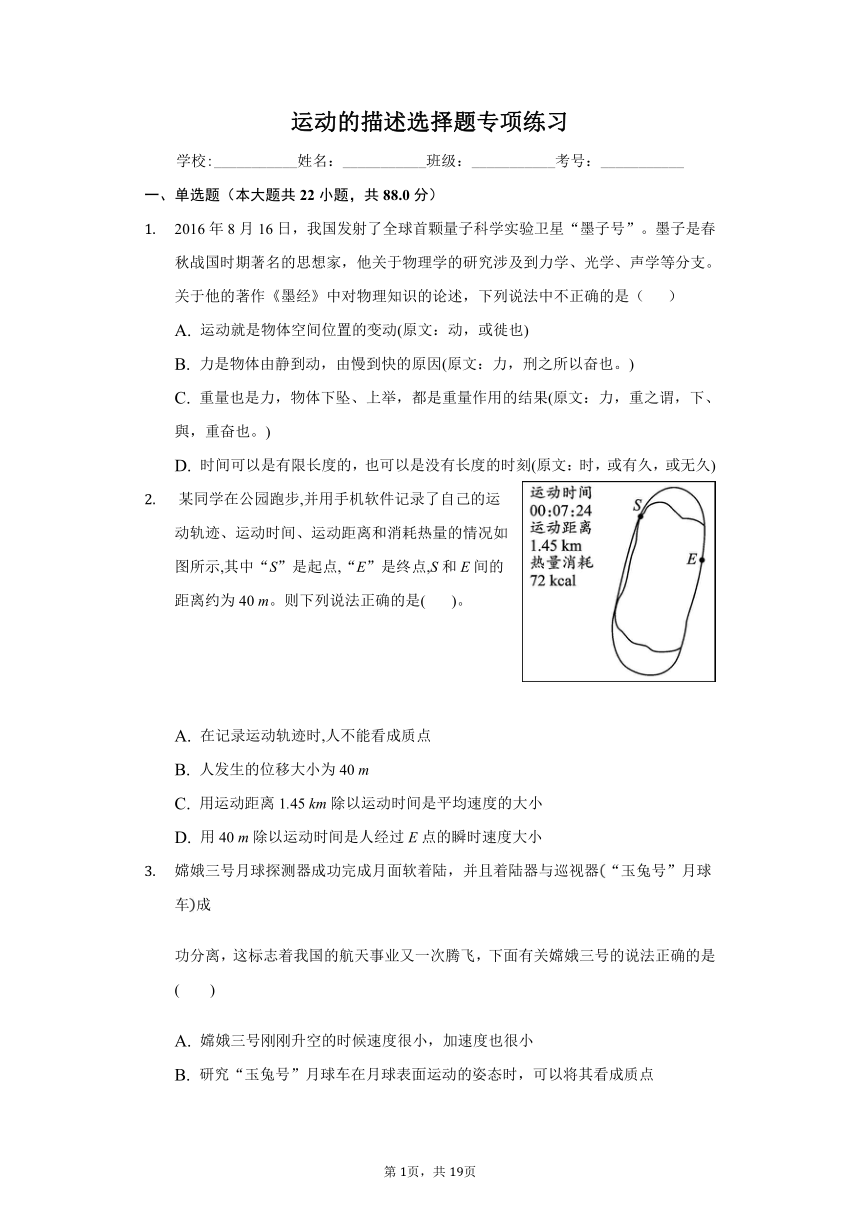

?某同学在公园跑步,并用手机软件记录了自己的运动轨迹、运动时间、运动距离和消耗热量的情况如图所示,其中“S”是起点,“E”是终点,S和E间的距离约为40

m。则下列说法正确的是(

)。

A.

在记录运动轨迹时,人不能看成质点

B.

人发生的位移大小为40

m

C.

用运动距离1.45

km除以运动时间是平均速度的大小

D.

用40

m除以运动时间是人经过E点的瞬时速度大小

嫦娥三号月球探测器成功完成月面软着陆,并且着陆器与巡视器“玉兔号”月球车成

功分离,这标志着我国的航天事业又一次腾飞,下面有关嫦娥三号的说法正确的是(??

????)

A.

嫦娥三号刚刚升空的时候速度很小,加速度也很小

B.

研究“玉兔号”月球车在月球表面运动的姿态时,可以将其看成质点

C.

“玉免号”月球车静止在月球表面时,其相对于地球也是静止的

D.

研究嫦娥三号飞往月球的运行轨道时,可以将其看成质点

8月19日,2018年雅加达亚运会女子200米仰泳决赛,中国选手柳雅欣发挥出色,后来居上以2分07秒65夺冠(国际标准游泳池长50米)。下列说法正确的是(

)

A.

在研究柳雅欣的技术动作时,可以把柳雅欣看成质点

B.

在游泳过程中,以游泳池里的水为参考系,柳雅欣是静止的

C.

柳雅欣200米自由泳的平均速度约为1.57

m/s

D.

“2分07秒65”指的是时间间隔

一架飞机水平地匀速飞行,从飞机上每隔1s释放一个铁球,先后共释放4个。若不计空气阻力,从飞机上观察4个球(

)

A.

在空中任何时刻总是排成抛物线,它们的落地点是等间距的

B.

在空中任何时刻总是排成抛物线,它们的落地点是不等间距的

C.

在空中任何时刻总是在飞机正下方排成竖直的直线,它们的落地点是等间距的

D.

在空中任何时刻总是在飞机正下方排成竖直的直线,它们的落地点是不等间距的

如图甲,一维坐标系中有一质量为m=2kg的物块静置于x轴上的某位置(图中未画出),t=0时刻,物块在外力作用下沿x轴开始运动,如图乙为其位置坐标和速率平方关系图象的一部分。下列说法正确的是(?

?)

A.

物块做匀加速直线运动且加速度大小为

B.

时物块位于处

C.

时物块的速率为

D.

在时间内物块平均速度大小为

如图所示,关于时间和时刻,下列说法不正确的是(

)

A.

“神舟”五号飞船点火的时刻是15日09时0分

B.

“神舟”五号飞船从点火到杨利伟在太空中展示中国国旗和联合国国旗用的时间是9小时40分50秒

C.

飞船成功着陆共用时11小时42分10秒

D.

“神舟”五号飞船在空中总飞行时间为21小时23分0秒

自行车的车轮半径为R,假设车轮沿直线无滑动的滚动,当车轮上的气门芯(如图所示)由轮子的正上方第一次运动到轮子的正下方时,气门芯位移的大小为(

)

A.

πR

B.

R

C.

2R

D.

2R

下列各组物理量中,都是矢量的是()

A.

时间、位移、速度

B.

速度、速率、加速度

C.

加速度、速度的变化量、力

D.

路程、时间、位移

自然界中某量D的变化可以记为D,发生这个变化所用的时间间隔可以记为t,变化量D与t的比值就是这个量的变化率,显然,变化率描述各种变化过程时起着非常重要的作用,下列关于变化率说法正确的是( )

A.

变化率表示变化的大小

B.

速度大,表示加速度的变化率大

C.

物体速度的变化率表示速度变化的大小

D.

速度大,表示物体位置变化率大

物体正在沿x轴做直线运动,可能出现的情况是( )

A.

加速度沿+x方向逐渐增大,速度沿+x方向逐渐减小

B.

加速度沿+x方向逐渐减小,速度沿+x方向逐渐减小

C.

加速度沿-x方向逐渐增大,速度沿-x方向逐渐减小

D.

加速度沿-x方向逐渐减小,速度沿-x方向逐渐增大

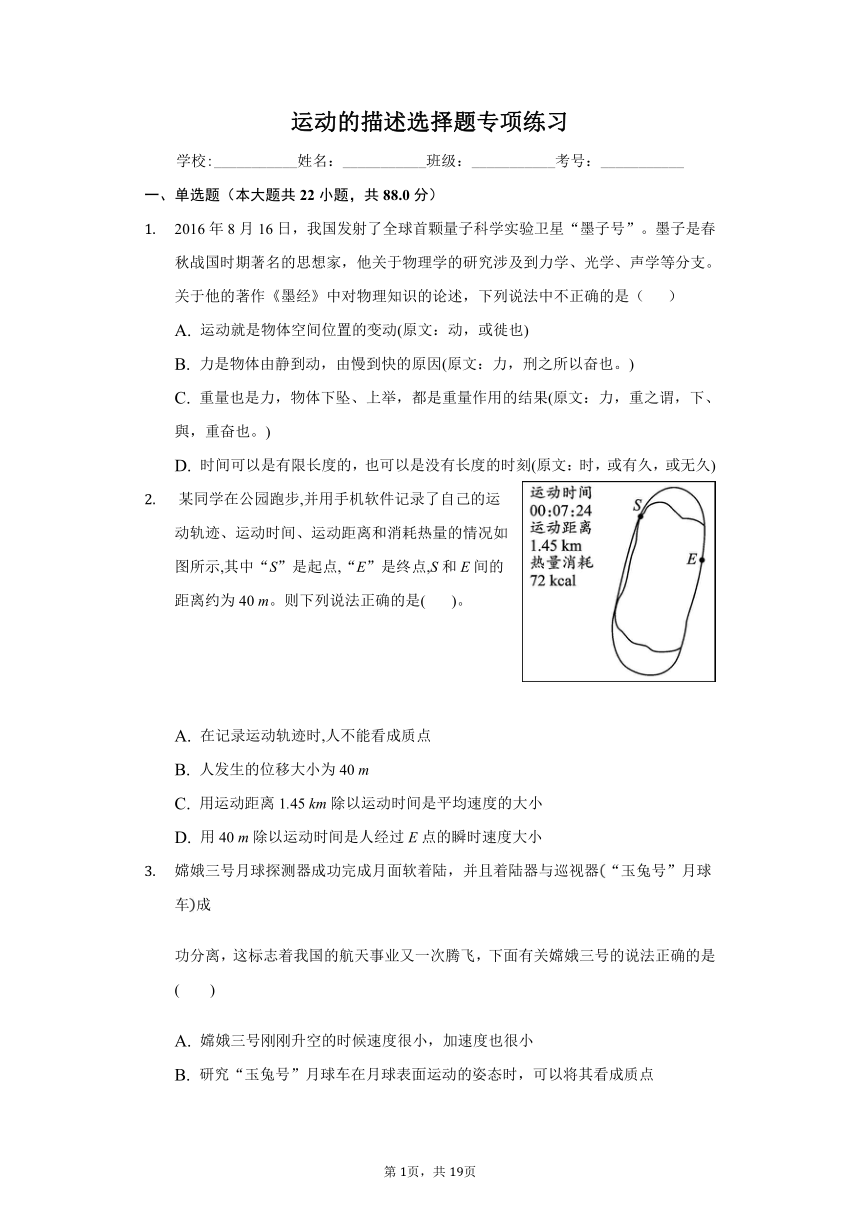

甲、乙两质点做直线运动的x—t图象如图所示,其中甲图线为曲线,乙图线为直线,t=1.8s时,两图线相切,下列说法错误的是(????

)

A.

t=1.8s时,甲、乙两质点速度均为3m/s

B.

t=1.8s时,甲、乙两质点速度相同,但二者没有相遇

C.

0~2.5s,甲的平均速度为4m/s

D.

在2.5s时刻,乙的纵坐标x=5.1m

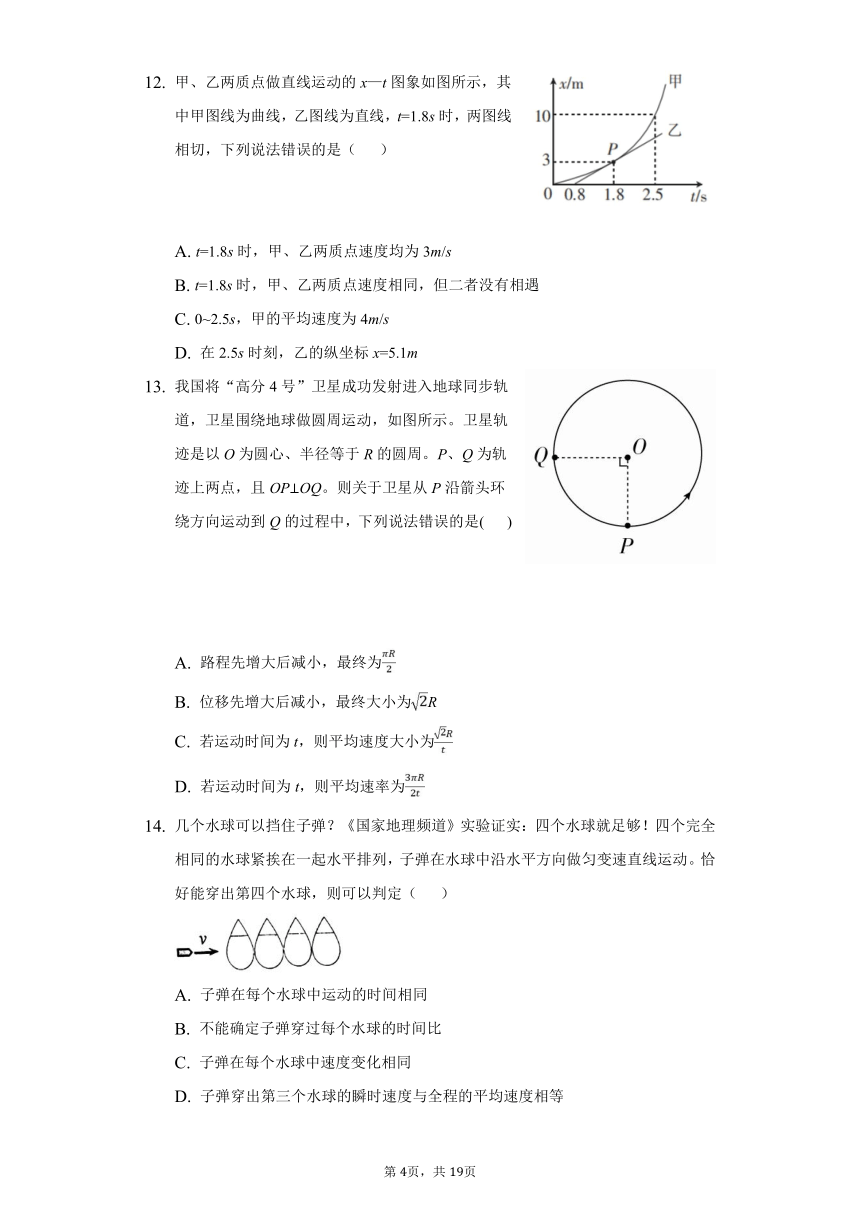

我国将“高分4号”卫星成功发射进入地球同步轨道,卫星围绕地球做圆周运动,如图所示。卫星轨迹是以O为圆心、半径等于R的圆周。P、Q为轨迹上两点,且OP⊥OQ。则关于卫星从P沿箭头环绕方向运动到Q的过程中,下列说法错误的是(

)

A.

路程先增大后减小,最终为

B.

位移先增大后减小,最终大小为R

C.

若运动时间为t,则平均速度大小为

D.

若运动时间为t,则平均速率为

几个水球可以挡住子弹?《国家地理频道》实验证实:四个水球就足够!四个完全相同的水球紧挨在一起水平排列,子弹在水球中沿水平方向做匀变速直线运动。恰好能穿出第四个水球,则可以判定(

)

A.

子弹在每个水球中运动的时间相同

B.

不能确定子弹穿过每个水球的时间比

C.

子弹在每个水球中速度变化相同

D.

子弹穿出第三个水球的瞬时速度与全程的平均速度相等

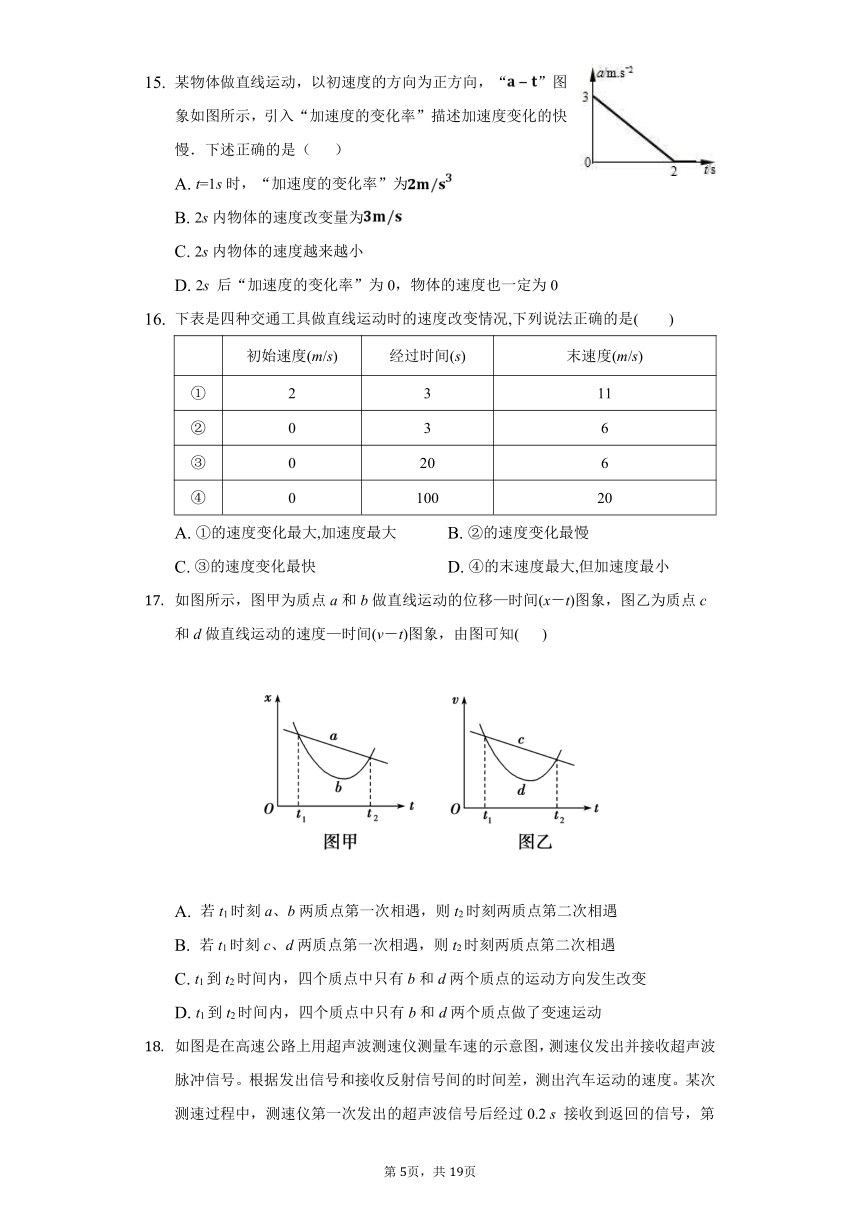

某物体做直线运动,以初速度的方向为正方向,“”图象如图所示,引入“加速度的变化率”描述加速度变化的快慢.下述正确的是(??

)

A.

t=1s时,“加速度的变化率”为

B.

2s内物体的速度改变量为

C.

2s内物体的速度越来越小

D.

2s

后“加速度的变化率”为0,物体的速度也一定为0

下表是四种交通工具做直线运动时的速度改变情况,下列说法正确的是(

)

初始速度(m/s)

经过时间(s)

末速度(m/s)

①

2

3

11

②

0

3

6

③

0

20

6

④

0

100

20

A.

①的速度变化最大,加速度最大

B.

②的速度变化最慢

C.

③的速度变化最快

D.

④的末速度最大,但加速度最小

如图所示,图甲为质点a和b做直线运动的位移—时间(x-t)图象,图乙为质点c和d做直线运动的速度—时间(v-t)图象,由图可知(

)

A.

若t1时刻a、b两质点第一次相遇,则t2时刻两质点第二次相遇

B.

若t1时刻c、d两质点第一次相遇,则t2时刻两质点第二次相遇

C.

t1到t2时间内,四个质点中只有b和d两个质点的运动方向发生改变

D.

t1到t2时间内,四个质点中只有b和d两个质点做了变速运动

如图是在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图,测速仪发出并接收超声波脉冲信号。根据发出信号和接收反射信号间的时间差,测出汽车运动的速度。某次测速过程中,测速仪第一次发出的超声波信号后经过0.2

s

接收到返回的信号,第二次发出的超声波信号后经过0.4

s

接收到返回的信号,两次信号发出的时间间隔△t=2.0S,超声波在空气中传播的速度是

v=340m/s。若汽车是匀速行驶的,汽车的速度是(

)

A.

16.2m/s

B.

13.1m/s

C.

26.2m/s

D.

24.3m/s

如图所示,电视节目中“闯关游戏”的笔直通道上每隔8m设有一个关卡,各关卡同步放行和关闭,放行和关闭时间分别为5s和2s,当小强正通过关卡1左侧9m远的A处时,关卡刚好放行,若他全程以2m/s的速度做匀速直线运动,则最先挡住他前进的关卡(

)

A.

关卡4

B.

关卡3

C.

关卡2

D.

关卡1

如图所示是A、B两质点从同一地点开始运动的x-t图象(图中倾斜直线是A质点的x-t图象),下列说法正确的是( )

A.

A质点做直线运动,B质点做曲线运动

B.

B质点前4s做减速运动,后4s做加速运动

C.

A、B两质点在4s末和8s末速度大小相等

D.

B质点在4s末运动方向发生改变

甲、乙两车同时同地同向沿直线驶向某地,甲在前一半路程以v1匀速运动,后一半路程以v2匀速运动。乙在前一半时间以v1匀速运动,后一半时间以v2匀速运动(v1≠v2),先到目的地的是(?

?

)

A.

甲先到达

B.

乙先到达

C.

同时到达

D.

不能判断

利用超声波遇到物体发生反射的特性,可测定物体运动的有关参量.图甲中仪器A和B通过电缆线连接,B为超声波发射与接收一体化装置,仪器A提供超声波信号源而且能将B接收到的超声波信号进行处理并在屏幕上显示其波形.现固定装置B,并将它对准匀速行驶的小车C,使其每隔固定时间T发射一短促的超声波脉冲,图乙中1、2、3为B发射的超声波信号,1′、2′、3′为对应的反射波信号.接收的反射波滞后时间已在图中标出,其中T和△T为已知量.又知该测定条件下超声波在空气中的速度为v0,则根据所给信息可判断小车的运动方向和速度大小为(

?

)

A.

向右,

B.

向左,

C.

向右,

D.

向左,

答案和解析

1.【答案】C

【解析】

【分析】

机械运动是物体的空间位置随着时间的改变,力时改变运动状态的原因,时间可以分为时刻与时间间隔。

本题考查力与运动的关系,关键时明确力不是维持速度的原因,而是改变速度的原因,基础题目。

【解答】

A、物体空间位置的变化就是机械运动,即运动,故A正确;

B、根据牛顿第二定律,力是物体由静到动,由慢到快的原因,故B正确;

C、重量是重力的大小,物体下坠时合力向下、上举时合力向上的结果,故C错误;

D、时间分为时间间隔与时刻,故D正确;

本题选不正确的,故选:C

2.【答案】B

【解析】【分析·】

在记录运动轨迹时必须把人看作质点,否则没法记录轨迹.

位移大小为两点间的直线长度.运动距离1.45

km是路程.40

m是位移大小.

该题的关键是掌握位移,路程的区别;知道平均速度和平均速率与位移和路程的对应关系.

【解答】

A、在记录运动轨迹时必须把人看作质点,否则若把人体各部分都看作是不同的,则没法记录轨迹,故A错误.

B、位移大小为两点间的直线长度,S和E间的距离约为40m指人发生的位移大小,故B正确.

C、运动距离1.45km是路程,路程除以时间是平均速率,故C错误.

D、40m是位移大小,位移除以时间是平均速度,故D错误.

故选:B.

3.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查了运动的基本概念,质点和运动的相对性。

【解答】

A.刚升空时具有向上的加速度,加速度较大,但时间很短,由V=at可知速度很小。

BD中研究“玉兔号”月球车在月球表面运动的姿态时,月球车的大小和形状不能忽略,不能视为质点。在运行的轨道上,大小和形状相对地月间距是可以忽略的,可视为质点。B错D对。

C.?月球车静止在月球表面上相对月球静止,但月球相对地球运动,故月球车相对地球运动。C错。

故选D.

4.【答案】D

【解析】

【分析】

?在物体的大小和形状不起作用,或者所起的作用并不显著而可以忽略不计时,我们把近似地把该物体看作是一个具有质量大小和形状可以忽略不计的理想物体,称为质点。

时间间隔是指时间的长度,在时间轴上对应一段距离,时刻是指时间点,在时间轴上对应的是一个点;

位移是从初位置到末位置的有向线段,路程为轨迹的实际长度。

本题关键明确位移与路程、时间间隔与时刻、质点以及参考系等概念,要掌握了时刻在时间轴上对应的是一点,而时间间隔在时间轴上对应的是一段。

【解答】

解:A、质点是理想化的物理模型,物体的大小、形状对所研究的问题没有影响或影响很小时,物体才可以看做质点,所以研究柳雅欣的技术动作时,柳雅欣的形状不能忽略,即柳雅欣不能看做质点,故A错误;

B、柳雅欣在游泳过程中,以水为参考系,柳雅欣是运动的,故B错误;

C、200米游泳比赛的位移是0,根据平均速度定义式可知平均速度也是0,故C错误。

D、时间间隔指一段时间,对应一过程,柳雅欣游泳200米,是一过程,故2分07秒65为时间间隔。故D正确;

故选:D。

5.【答案】C

【解析】

【分析】

从飞机上释放的铁球,地面上的人观察到铁球在空中做平抛运动。而从飞机上观察,由于铁球水平方向与飞机的运动相同,所以铁球在水平方向与飞机相对静止。竖直方向铁球做自由落体运动。

【解答】

从飞机上释放的铁球,地面上的人观察到铁球在空中做平抛运动。而从飞机上观察,由于铁球水平方向与飞机的运动相同,所以铁球在水平方向与飞机相对静止。竖直方向铁球做自由落体运动。故机上观察4个球,在空中任何时刻总是在飞机正下方排成竖直的直线,它们的落地点是等间距的,故C正确。

???????故选C。

6.【答案】C

【解析】

【分析】

本题处理时,结合一维坐标系与乙图,判定x-v2图象所对应的物理意义,图象与坐标轴的截距代表物体的初始位置,斜率代表加速度倒数的一半,然后利用匀变速规律求解。

本题在原来速度时间图象和位移时间图象基础上,对知识?进一步延伸,一定注意知识的外延拓展。

【解答】

A.由,结合图象可知,图像斜率为1,故物体加速度大小为0.5

m

/s2,故A错误;

B.物体做初速度为零的匀加速直线运动,由可知,初始位置坐标在O点左侧2m的位置;再由匀变速直线规律得,时s=4m,减去初始位置,可知,4s时,物体在x=2m的位置处,故B错误;

C.结合公式v=at得4s时的速率为2m/s,故C正确;

D.在0-4s时间内物块运动的位移为s=4m,物块平均速度大小为,故D错误。

故选C。

7.【答案】C

【解析】

【分析】

时间和时刻的区分,时间指的是时间的长度,是时间段;时刻指的是时间点,区分它们就看指的是时间的长度还是一个时间点。

考查了时间与时刻的不同点。

【解答】

时间指的是时间的长度,是时间段;时刻指的是时间点,区分它们就看指的是时间的长度还是一个时间点。故点火的时刻是15日09时0分,是时刻;五号飞船从点火到杨利伟在太空中展示中国国旗和联合国国旗用的时间是9小时40分50秒是时间;飞船成功着陆共用时11小时42分10秒是时间;神舟”五号飞船在空中总飞行时间为21小时23分0秒是,故C不正确。

???????故选C。

8.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查的是位移的慨念,位移是指位置的改变,由初位置指向末位置,既有大小又有方向,大小为始末位置两点间的距离。

位移是指位置的改变,是矢量,既有大小又有方向,大小为始末位置的距离,方向由初位置指向末位置,据此解答即可。

【解答】

当气门芯由轮子的正上方第一次运动到轮子的正下方时,轮子向前运动半个周长,气门芯的初位置与末位置如图

由几何知识可得,气门芯的位移大小:,故ACD错误,B正确。

故选B。?

?

9.【答案】C

【解析】

【分析】

矢量是既有大小,又有方向的物理量,根据有没有方向,确定是矢量还是标量。?

物理量的矢标性也是学习的重要内容之一,要结合矢量方向特点进行记忆。

【解答】

A.位移和加速度既有大小又有方向,是矢量,而时间只有大小,没有方向,是标量,故A错误;

B.速度、加速度是矢量,速率是速度的大小,是标量,故B错误;

C.加速度、速度的变化和速度都是既有大小又有方向的矢量,故C正确;

D.路程、时间是标量,位移是矢量,故D错误。?

故选C。?

10.【答案】D

【解析】

【分析】

变化率表示变化的快慢,速度的变化率等于加速度,位置变化率表示速度。

解决本题的关键知道变化率的含义,知道变化大与变化快的区别,变化大不一定变化快。

【解答】

A.变化率表示变化的快慢,故A错误;

B.速度大,加速度不一定大,加速度的变化率不一定大,故B错误;

C.根据a=知,物体速度的变化率表示加速度,故C错误;

D.速度大,表示运动的快,根据知速度大,物体位置变化率大,故D正确。

故选D。

11.【答案】D

【解析】

【分析】

速度是表示物体运动的快慢,加速度是表示物体速度变化的快慢,当两者方向相同时,则是加速运动;当两者方向相反时,则是减速运动,从而即可求解.

本题主要是考查学生对于速度、加速度和速变化率的理解,关键是要理解加速度的物理含义,加速度是表示物体速度变化快慢的物理量.

【解答】

ABCD.加速度与速度同向,不论加速度如何变化,则速度仍在增加;当加速度与速度反向时,不论加速度如何变化,则速度仍在减小,故ABC错误,D正确;

故选:D。

12.【答案】B

【解析】

【分析】

???????本题主要考查x—t图象、相遇问题、平均速度公式,难度一般。

【解答】

A.x—t图象斜率表示速度,则t=1.8s时,甲乙两质点速度均为,故A正确;

B.x—t图象交点表示相遇,由图知t=1.8s时,甲乙相遇,且图像切线斜率表示速度,两图线相切,则速度相同,故B错误;

C.平均速度等于,则0~2.5s,甲的平均速度为,故C正确;

D.乙做匀速直线运动,速度为,则2.5s时刻,乙的纵坐标为,故D正确。

此题选不正确的,故选B。

13.【答案】A

【解析】

【分析】

路程等于运动轨迹的长度,位移的大小等于首末位置的距离,根据几何关系分析判断。

?平均速度等于位移与时间的比值,平均速率等于路程与时间的比值。

【解答】

A.卫星从P到Q的过程中,运动的轨迹逐渐增大,则路程增大,故A错误;

B.位移的大小等于首末位置的距离,根据几何关系知,位移大小先增大后减小,最终位移,故B正确;

C.平均速度等于位移与时间的比值,则平均速度,故C正确;

D.平均速率等于路程与时间的比值,则平均速率,故D正确。

?故选A。

14.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查了匀变速直线运动的相关知识,对公式的灵活运用是解题的关键。

由于子弹恰好穿出第4个水球,故其末速度为零,由反向初速度为零的匀变速直线运动结合其运动规律和推论进行判断即可。

【解答】

AB.由题意可知子弹恰好能穿出第4个水球,即末速度v=0,逆向看子弹由右向左做初速度为零的匀加速直线运动,则由匀变速直线运动规律的推论可知自左向右子弹通过四个水球的时间比为:,故AB错误;

C.同时由于加速度a恒定,由,可知子弹在每个水球中的速度变化不同,故C错误;

D.弹穿出前三个水球的时间等于全部穿过水球的时间的一半,可知子弹穿出第三个水球的瞬时速度与全程的平均速度相等,故D正确。

?故选D。

15.【答案】B

【解析】

【分析】

a-t图线的斜率表示加速度的变化率,可以类比v-t图线分析判断。

解决本题的关键知道a-t图线的物理意义,知道图线的斜率表示加速度的变化率,图线与时间轴围成的面积表示速度的变化量。

【解答】

A.?由a-t图线知,物体加速度的变化率不变,大小为,故A错误;

B.?图线与时间轴围成的面积表示速度的变化量,则2s内物体的速度变化量,故B正确;

C.由于不知道加速度的方向与速度方向的关系,所以无法确定速度是增加还是减小,故C错误;

D.2s后加速度为零,但速度不一定为零,故D错误。

故选B。

16.【答案】D

【解析】

【分析】

该题主要考查速度,速度变化、加速度相关知识。熟知各相关概念和公式是解决本题的关键。

速度变化指末速度与初速度之差;加速度公式,由此逐项分析求解即可。

【解答】

速度变化指末速度与初速度之差,由表知④的速度变化最大,为20

m/s;速度变化的快慢指速度变化与发生这个变化所用时间的比值,即加速度,由表知①的加速度最大,为a1=?

?m/s2=3

m/s2,④的加速度最小,为a4=?

??

m/s2=0.2

m/s2,故D正确,ABC错误。

故选D。

17.【答案】A

【解析】

【分析】

在位移-时间图象中,倾斜的直线表示物体做匀速直线运动,斜率表示速度,图象的交点表示位移相等;在速度-时间图象中,斜率表示加速度,图象与时间轴围成的面积表示位移。由此分析两质点的运动情况。

要求同学们能根据图象读出有用信息,注意位移-时间图象和速度-时间图象的区别,从斜率、面积等数学角度来理解其物理意义。

【解答】

A.由题图可知,t1和t2时刻a、b两个质点的位移均相同,若t1时刻为第一次相遇,则t2时刻为第二次相遇,故A正确;

B.若t1时刻c、d两质点第一次相遇,t1到t2时间内,c、d两质点的位移不同,因此t2时刻两质点不可能相遇,故B错误;

C.t1到t2时间内,只有b质点的运动方向发生改变,故C错误;

D.t1到t2时间内,b、c、d三个质点的速度都发生了变化,做变速运动,故D错误。

故选A。

18.【答案】A

【解析】

【分析】

超声波做匀速直线运动,往返的时间间隔相等,根据x=vt求得相距的距离,根据两次超声的反射,求得两次反射内汽车前进的位移,有求得汽车的速度。?

本题主要考查了匀速直线运动,汽车在接收到信号之间的距离,要通过其与测速仪之间的距离的变化求出,如何确定汽车运动的时间,是此题的难点。

【解答】

汽车与测速仪之间的距离可视为声波运动距离的一半;则可知,s1=340×0.1m=34m;

s2=340×0.2m=68m;

声波从第一次发出开始计时,到第二次与汽车相遇结束,共用时(2+0.2)s=2.2s;

其中,超声波第一次发出到与汽车相遇,所用的时间0.1秒不在汽车接收到两个信号之间的时间内;

若设汽车通过这段距离时间所用的时间为t。则t=2.2s-0.1s=2.1s。

汽车通过的距离为:s=s2-s1=68m-34m=34m;

故汽车的速度,故A正确。

故选A。

19.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查匀速直线运动,计算到达各个关卡的时间与关卡放行和关闭的时间对比,得出结果.

【解答】

根据速度路程公式s=vt,若一路通畅,可知小强分别到关卡1、2、3、4的时间为4.5s、8.5s、12.5s、16.5s,由于放行和关闭时间分别为5

s和2s,所以0~5s放行、5~7s关闭、7~12s放行、12∽14s关闭、14~19s放行。仅有到关卡3时关卡关闭,故最先挡住小强的是关卡3,故B项正确,ACD项错误。

故选B。

20.【答案】B

【解析】解:A、位移-时间图象只能表示直线运动的规律,知A、B两质点均做直线运动,故A错误;

B、x-t图象的斜率表示速度,则知B质点前4s做减速运动,后4s做加速运动,故B正确;

C、根据图象的斜率表示速度,知A、B两质点在4s末和8s末速度大小不等,故C错误;

D、图象的斜率表示速度,由图象可知,B一直沿正方向做直线运动,方向没有发生变化,故D错误。

故选:B。

位移-时间图象只能表示直线运动的规律,图线的斜率表示瞬时速度,根据纵坐标的变化量表示位移.速度的正负表示速度的方向。

本题是位移-时间图象问题,抓住图象的数学意义:斜率等于物体的速度,来分析物体的运动情况。

21.【答案】B

【解析】

【分析】

设两地间的距离为x,再设甲从A地出发到达B地所用的时间为t1,乙从A地出发到达B地所用的时间为t2,分别列出t1和t2的表达式,最后作差比较它们的大小即得。

本小题主要考查速度公式的应用和函数模型的选择与应用、增长率的概念、比较法等基础知识,考查数学建模能力,属于基础题。

【解答】

设甲从A地出发到达B地所用的时间为t1,乙从A地出发到达B地所用的时间为t2,则甲所用的时间,对乙有:,解出,

则,即t2<t1,所以乙车先到达。

故选B。

22.【答案】A

【解析】

【分析】

超声波在空中匀速传播,根据发射和接收的时间差求出速度。通过的位移与所用时间比值,来确定小车的速度。?

本题是实际应用问题,考查应用物理知识分析、理解现代科技装置原理的能力,同时能根据题意正确建立物理模型,再根据所学物理规律正确求解即可,有一定难度。

【解答】

由屏幕上显示的波形可以看出,反射波滞后于发射波的时间越来越长,说明小车离信号源的距离越来越远,小车向右运动,由题中图2可得,小车相邻两次反射超声波脉冲的时间为:,小车在此时间内前进的距离为:?,小车的速度为:,故A正确,BCD错误。?

?故选A。??

第2页,共2页

第1页,共1页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题(本大题共22小题,共88.0分)

2016年8月16日,我国发射了全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”。墨子是春秋战国时期著名的思想家,他关于物理学的研究涉及到力学、光学、声学等分支。关于他的著作《墨经》中对物理知识的论述,下列说法中不正确的是(?

?

)

A.

运动就是物体空间位置的变动(原文:动,或徙也)

B.

力是物体由静到动,由慢到快的原因(原文:力,刑之所以奋也。)

C.

重量也是力,物体下坠、上举,都是重量作用的结果(原文:力,重之谓,下、與,重奋也。)

D.

时间可以是有限长度的,也可以是没有长度的时刻(原文:时,或有久,或无久)

?某同学在公园跑步,并用手机软件记录了自己的运动轨迹、运动时间、运动距离和消耗热量的情况如图所示,其中“S”是起点,“E”是终点,S和E间的距离约为40

m。则下列说法正确的是(

)。

A.

在记录运动轨迹时,人不能看成质点

B.

人发生的位移大小为40

m

C.

用运动距离1.45

km除以运动时间是平均速度的大小

D.

用40

m除以运动时间是人经过E点的瞬时速度大小

嫦娥三号月球探测器成功完成月面软着陆,并且着陆器与巡视器“玉兔号”月球车成

功分离,这标志着我国的航天事业又一次腾飞,下面有关嫦娥三号的说法正确的是(??

????)

A.

嫦娥三号刚刚升空的时候速度很小,加速度也很小

B.

研究“玉兔号”月球车在月球表面运动的姿态时,可以将其看成质点

C.

“玉免号”月球车静止在月球表面时,其相对于地球也是静止的

D.

研究嫦娥三号飞往月球的运行轨道时,可以将其看成质点

8月19日,2018年雅加达亚运会女子200米仰泳决赛,中国选手柳雅欣发挥出色,后来居上以2分07秒65夺冠(国际标准游泳池长50米)。下列说法正确的是(

)

A.

在研究柳雅欣的技术动作时,可以把柳雅欣看成质点

B.

在游泳过程中,以游泳池里的水为参考系,柳雅欣是静止的

C.

柳雅欣200米自由泳的平均速度约为1.57

m/s

D.

“2分07秒65”指的是时间间隔

一架飞机水平地匀速飞行,从飞机上每隔1s释放一个铁球,先后共释放4个。若不计空气阻力,从飞机上观察4个球(

)

A.

在空中任何时刻总是排成抛物线,它们的落地点是等间距的

B.

在空中任何时刻总是排成抛物线,它们的落地点是不等间距的

C.

在空中任何时刻总是在飞机正下方排成竖直的直线,它们的落地点是等间距的

D.

在空中任何时刻总是在飞机正下方排成竖直的直线,它们的落地点是不等间距的

如图甲,一维坐标系中有一质量为m=2kg的物块静置于x轴上的某位置(图中未画出),t=0时刻,物块在外力作用下沿x轴开始运动,如图乙为其位置坐标和速率平方关系图象的一部分。下列说法正确的是(?

?)

A.

物块做匀加速直线运动且加速度大小为

B.

时物块位于处

C.

时物块的速率为

D.

在时间内物块平均速度大小为

如图所示,关于时间和时刻,下列说法不正确的是(

)

A.

“神舟”五号飞船点火的时刻是15日09时0分

B.

“神舟”五号飞船从点火到杨利伟在太空中展示中国国旗和联合国国旗用的时间是9小时40分50秒

C.

飞船成功着陆共用时11小时42分10秒

D.

“神舟”五号飞船在空中总飞行时间为21小时23分0秒

自行车的车轮半径为R,假设车轮沿直线无滑动的滚动,当车轮上的气门芯(如图所示)由轮子的正上方第一次运动到轮子的正下方时,气门芯位移的大小为(

)

A.

πR

B.

R

C.

2R

D.

2R

下列各组物理量中,都是矢量的是()

A.

时间、位移、速度

B.

速度、速率、加速度

C.

加速度、速度的变化量、力

D.

路程、时间、位移

自然界中某量D的变化可以记为D,发生这个变化所用的时间间隔可以记为t,变化量D与t的比值就是这个量的变化率,显然,变化率描述各种变化过程时起着非常重要的作用,下列关于变化率说法正确的是( )

A.

变化率表示变化的大小

B.

速度大,表示加速度的变化率大

C.

物体速度的变化率表示速度变化的大小

D.

速度大,表示物体位置变化率大

物体正在沿x轴做直线运动,可能出现的情况是( )

A.

加速度沿+x方向逐渐增大,速度沿+x方向逐渐减小

B.

加速度沿+x方向逐渐减小,速度沿+x方向逐渐减小

C.

加速度沿-x方向逐渐增大,速度沿-x方向逐渐减小

D.

加速度沿-x方向逐渐减小,速度沿-x方向逐渐增大

甲、乙两质点做直线运动的x—t图象如图所示,其中甲图线为曲线,乙图线为直线,t=1.8s时,两图线相切,下列说法错误的是(????

)

A.

t=1.8s时,甲、乙两质点速度均为3m/s

B.

t=1.8s时,甲、乙两质点速度相同,但二者没有相遇

C.

0~2.5s,甲的平均速度为4m/s

D.

在2.5s时刻,乙的纵坐标x=5.1m

我国将“高分4号”卫星成功发射进入地球同步轨道,卫星围绕地球做圆周运动,如图所示。卫星轨迹是以O为圆心、半径等于R的圆周。P、Q为轨迹上两点,且OP⊥OQ。则关于卫星从P沿箭头环绕方向运动到Q的过程中,下列说法错误的是(

)

A.

路程先增大后减小,最终为

B.

位移先增大后减小,最终大小为R

C.

若运动时间为t,则平均速度大小为

D.

若运动时间为t,则平均速率为

几个水球可以挡住子弹?《国家地理频道》实验证实:四个水球就足够!四个完全相同的水球紧挨在一起水平排列,子弹在水球中沿水平方向做匀变速直线运动。恰好能穿出第四个水球,则可以判定(

)

A.

子弹在每个水球中运动的时间相同

B.

不能确定子弹穿过每个水球的时间比

C.

子弹在每个水球中速度变化相同

D.

子弹穿出第三个水球的瞬时速度与全程的平均速度相等

某物体做直线运动,以初速度的方向为正方向,“”图象如图所示,引入“加速度的变化率”描述加速度变化的快慢.下述正确的是(??

)

A.

t=1s时,“加速度的变化率”为

B.

2s内物体的速度改变量为

C.

2s内物体的速度越来越小

D.

2s

后“加速度的变化率”为0,物体的速度也一定为0

下表是四种交通工具做直线运动时的速度改变情况,下列说法正确的是(

)

初始速度(m/s)

经过时间(s)

末速度(m/s)

①

2

3

11

②

0

3

6

③

0

20

6

④

0

100

20

A.

①的速度变化最大,加速度最大

B.

②的速度变化最慢

C.

③的速度变化最快

D.

④的末速度最大,但加速度最小

如图所示,图甲为质点a和b做直线运动的位移—时间(x-t)图象,图乙为质点c和d做直线运动的速度—时间(v-t)图象,由图可知(

)

A.

若t1时刻a、b两质点第一次相遇,则t2时刻两质点第二次相遇

B.

若t1时刻c、d两质点第一次相遇,则t2时刻两质点第二次相遇

C.

t1到t2时间内,四个质点中只有b和d两个质点的运动方向发生改变

D.

t1到t2时间内,四个质点中只有b和d两个质点做了变速运动

如图是在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图,测速仪发出并接收超声波脉冲信号。根据发出信号和接收反射信号间的时间差,测出汽车运动的速度。某次测速过程中,测速仪第一次发出的超声波信号后经过0.2

s

接收到返回的信号,第二次发出的超声波信号后经过0.4

s

接收到返回的信号,两次信号发出的时间间隔△t=2.0S,超声波在空气中传播的速度是

v=340m/s。若汽车是匀速行驶的,汽车的速度是(

)

A.

16.2m/s

B.

13.1m/s

C.

26.2m/s

D.

24.3m/s

如图所示,电视节目中“闯关游戏”的笔直通道上每隔8m设有一个关卡,各关卡同步放行和关闭,放行和关闭时间分别为5s和2s,当小强正通过关卡1左侧9m远的A处时,关卡刚好放行,若他全程以2m/s的速度做匀速直线运动,则最先挡住他前进的关卡(

)

A.

关卡4

B.

关卡3

C.

关卡2

D.

关卡1

如图所示是A、B两质点从同一地点开始运动的x-t图象(图中倾斜直线是A质点的x-t图象),下列说法正确的是( )

A.

A质点做直线运动,B质点做曲线运动

B.

B质点前4s做减速运动,后4s做加速运动

C.

A、B两质点在4s末和8s末速度大小相等

D.

B质点在4s末运动方向发生改变

甲、乙两车同时同地同向沿直线驶向某地,甲在前一半路程以v1匀速运动,后一半路程以v2匀速运动。乙在前一半时间以v1匀速运动,后一半时间以v2匀速运动(v1≠v2),先到目的地的是(?

?

)

A.

甲先到达

B.

乙先到达

C.

同时到达

D.

不能判断

利用超声波遇到物体发生反射的特性,可测定物体运动的有关参量.图甲中仪器A和B通过电缆线连接,B为超声波发射与接收一体化装置,仪器A提供超声波信号源而且能将B接收到的超声波信号进行处理并在屏幕上显示其波形.现固定装置B,并将它对准匀速行驶的小车C,使其每隔固定时间T发射一短促的超声波脉冲,图乙中1、2、3为B发射的超声波信号,1′、2′、3′为对应的反射波信号.接收的反射波滞后时间已在图中标出,其中T和△T为已知量.又知该测定条件下超声波在空气中的速度为v0,则根据所给信息可判断小车的运动方向和速度大小为(

?

)

A.

向右,

B.

向左,

C.

向右,

D.

向左,

答案和解析

1.【答案】C

【解析】

【分析】

机械运动是物体的空间位置随着时间的改变,力时改变运动状态的原因,时间可以分为时刻与时间间隔。

本题考查力与运动的关系,关键时明确力不是维持速度的原因,而是改变速度的原因,基础题目。

【解答】

A、物体空间位置的变化就是机械运动,即运动,故A正确;

B、根据牛顿第二定律,力是物体由静到动,由慢到快的原因,故B正确;

C、重量是重力的大小,物体下坠时合力向下、上举时合力向上的结果,故C错误;

D、时间分为时间间隔与时刻,故D正确;

本题选不正确的,故选:C

2.【答案】B

【解析】【分析·】

在记录运动轨迹时必须把人看作质点,否则没法记录轨迹.

位移大小为两点间的直线长度.运动距离1.45

km是路程.40

m是位移大小.

该题的关键是掌握位移,路程的区别;知道平均速度和平均速率与位移和路程的对应关系.

【解答】

A、在记录运动轨迹时必须把人看作质点,否则若把人体各部分都看作是不同的,则没法记录轨迹,故A错误.

B、位移大小为两点间的直线长度,S和E间的距离约为40m指人发生的位移大小,故B正确.

C、运动距离1.45km是路程,路程除以时间是平均速率,故C错误.

D、40m是位移大小,位移除以时间是平均速度,故D错误.

故选:B.

3.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查了运动的基本概念,质点和运动的相对性。

【解答】

A.刚升空时具有向上的加速度,加速度较大,但时间很短,由V=at可知速度很小。

BD中研究“玉兔号”月球车在月球表面运动的姿态时,月球车的大小和形状不能忽略,不能视为质点。在运行的轨道上,大小和形状相对地月间距是可以忽略的,可视为质点。B错D对。

C.?月球车静止在月球表面上相对月球静止,但月球相对地球运动,故月球车相对地球运动。C错。

故选D.

4.【答案】D

【解析】

【分析】

?在物体的大小和形状不起作用,或者所起的作用并不显著而可以忽略不计时,我们把近似地把该物体看作是一个具有质量大小和形状可以忽略不计的理想物体,称为质点。

时间间隔是指时间的长度,在时间轴上对应一段距离,时刻是指时间点,在时间轴上对应的是一个点;

位移是从初位置到末位置的有向线段,路程为轨迹的实际长度。

本题关键明确位移与路程、时间间隔与时刻、质点以及参考系等概念,要掌握了时刻在时间轴上对应的是一点,而时间间隔在时间轴上对应的是一段。

【解答】

解:A、质点是理想化的物理模型,物体的大小、形状对所研究的问题没有影响或影响很小时,物体才可以看做质点,所以研究柳雅欣的技术动作时,柳雅欣的形状不能忽略,即柳雅欣不能看做质点,故A错误;

B、柳雅欣在游泳过程中,以水为参考系,柳雅欣是运动的,故B错误;

C、200米游泳比赛的位移是0,根据平均速度定义式可知平均速度也是0,故C错误。

D、时间间隔指一段时间,对应一过程,柳雅欣游泳200米,是一过程,故2分07秒65为时间间隔。故D正确;

故选:D。

5.【答案】C

【解析】

【分析】

从飞机上释放的铁球,地面上的人观察到铁球在空中做平抛运动。而从飞机上观察,由于铁球水平方向与飞机的运动相同,所以铁球在水平方向与飞机相对静止。竖直方向铁球做自由落体运动。

【解答】

从飞机上释放的铁球,地面上的人观察到铁球在空中做平抛运动。而从飞机上观察,由于铁球水平方向与飞机的运动相同,所以铁球在水平方向与飞机相对静止。竖直方向铁球做自由落体运动。故机上观察4个球,在空中任何时刻总是在飞机正下方排成竖直的直线,它们的落地点是等间距的,故C正确。

???????故选C。

6.【答案】C

【解析】

【分析】

本题处理时,结合一维坐标系与乙图,判定x-v2图象所对应的物理意义,图象与坐标轴的截距代表物体的初始位置,斜率代表加速度倒数的一半,然后利用匀变速规律求解。

本题在原来速度时间图象和位移时间图象基础上,对知识?进一步延伸,一定注意知识的外延拓展。

【解答】

A.由,结合图象可知,图像斜率为1,故物体加速度大小为0.5

m

/s2,故A错误;

B.物体做初速度为零的匀加速直线运动,由可知,初始位置坐标在O点左侧2m的位置;再由匀变速直线规律得,时s=4m,减去初始位置,可知,4s时,物体在x=2m的位置处,故B错误;

C.结合公式v=at得4s时的速率为2m/s,故C正确;

D.在0-4s时间内物块运动的位移为s=4m,物块平均速度大小为,故D错误。

故选C。

7.【答案】C

【解析】

【分析】

时间和时刻的区分,时间指的是时间的长度,是时间段;时刻指的是时间点,区分它们就看指的是时间的长度还是一个时间点。

考查了时间与时刻的不同点。

【解答】

时间指的是时间的长度,是时间段;时刻指的是时间点,区分它们就看指的是时间的长度还是一个时间点。故点火的时刻是15日09时0分,是时刻;五号飞船从点火到杨利伟在太空中展示中国国旗和联合国国旗用的时间是9小时40分50秒是时间;飞船成功着陆共用时11小时42分10秒是时间;神舟”五号飞船在空中总飞行时间为21小时23分0秒是,故C不正确。

???????故选C。

8.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查的是位移的慨念,位移是指位置的改变,由初位置指向末位置,既有大小又有方向,大小为始末位置两点间的距离。

位移是指位置的改变,是矢量,既有大小又有方向,大小为始末位置的距离,方向由初位置指向末位置,据此解答即可。

【解答】

当气门芯由轮子的正上方第一次运动到轮子的正下方时,轮子向前运动半个周长,气门芯的初位置与末位置如图

由几何知识可得,气门芯的位移大小:,故ACD错误,B正确。

故选B。?

?

9.【答案】C

【解析】

【分析】

矢量是既有大小,又有方向的物理量,根据有没有方向,确定是矢量还是标量。?

物理量的矢标性也是学习的重要内容之一,要结合矢量方向特点进行记忆。

【解答】

A.位移和加速度既有大小又有方向,是矢量,而时间只有大小,没有方向,是标量,故A错误;

B.速度、加速度是矢量,速率是速度的大小,是标量,故B错误;

C.加速度、速度的变化和速度都是既有大小又有方向的矢量,故C正确;

D.路程、时间是标量,位移是矢量,故D错误。?

故选C。?

10.【答案】D

【解析】

【分析】

变化率表示变化的快慢,速度的变化率等于加速度,位置变化率表示速度。

解决本题的关键知道变化率的含义,知道变化大与变化快的区别,变化大不一定变化快。

【解答】

A.变化率表示变化的快慢,故A错误;

B.速度大,加速度不一定大,加速度的变化率不一定大,故B错误;

C.根据a=知,物体速度的变化率表示加速度,故C错误;

D.速度大,表示运动的快,根据知速度大,物体位置变化率大,故D正确。

故选D。

11.【答案】D

【解析】

【分析】

速度是表示物体运动的快慢,加速度是表示物体速度变化的快慢,当两者方向相同时,则是加速运动;当两者方向相反时,则是减速运动,从而即可求解.

本题主要是考查学生对于速度、加速度和速变化率的理解,关键是要理解加速度的物理含义,加速度是表示物体速度变化快慢的物理量.

【解答】

ABCD.加速度与速度同向,不论加速度如何变化,则速度仍在增加;当加速度与速度反向时,不论加速度如何变化,则速度仍在减小,故ABC错误,D正确;

故选:D。

12.【答案】B

【解析】

【分析】

???????本题主要考查x—t图象、相遇问题、平均速度公式,难度一般。

【解答】

A.x—t图象斜率表示速度,则t=1.8s时,甲乙两质点速度均为,故A正确;

B.x—t图象交点表示相遇,由图知t=1.8s时,甲乙相遇,且图像切线斜率表示速度,两图线相切,则速度相同,故B错误;

C.平均速度等于,则0~2.5s,甲的平均速度为,故C正确;

D.乙做匀速直线运动,速度为,则2.5s时刻,乙的纵坐标为,故D正确。

此题选不正确的,故选B。

13.【答案】A

【解析】

【分析】

路程等于运动轨迹的长度,位移的大小等于首末位置的距离,根据几何关系分析判断。

?平均速度等于位移与时间的比值,平均速率等于路程与时间的比值。

【解答】

A.卫星从P到Q的过程中,运动的轨迹逐渐增大,则路程增大,故A错误;

B.位移的大小等于首末位置的距离,根据几何关系知,位移大小先增大后减小,最终位移,故B正确;

C.平均速度等于位移与时间的比值,则平均速度,故C正确;

D.平均速率等于路程与时间的比值,则平均速率,故D正确。

?故选A。

14.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查了匀变速直线运动的相关知识,对公式的灵活运用是解题的关键。

由于子弹恰好穿出第4个水球,故其末速度为零,由反向初速度为零的匀变速直线运动结合其运动规律和推论进行判断即可。

【解答】

AB.由题意可知子弹恰好能穿出第4个水球,即末速度v=0,逆向看子弹由右向左做初速度为零的匀加速直线运动,则由匀变速直线运动规律的推论可知自左向右子弹通过四个水球的时间比为:,故AB错误;

C.同时由于加速度a恒定,由,可知子弹在每个水球中的速度变化不同,故C错误;

D.弹穿出前三个水球的时间等于全部穿过水球的时间的一半,可知子弹穿出第三个水球的瞬时速度与全程的平均速度相等,故D正确。

?故选D。

15.【答案】B

【解析】

【分析】

a-t图线的斜率表示加速度的变化率,可以类比v-t图线分析判断。

解决本题的关键知道a-t图线的物理意义,知道图线的斜率表示加速度的变化率,图线与时间轴围成的面积表示速度的变化量。

【解答】

A.?由a-t图线知,物体加速度的变化率不变,大小为,故A错误;

B.?图线与时间轴围成的面积表示速度的变化量,则2s内物体的速度变化量,故B正确;

C.由于不知道加速度的方向与速度方向的关系,所以无法确定速度是增加还是减小,故C错误;

D.2s后加速度为零,但速度不一定为零,故D错误。

故选B。

16.【答案】D

【解析】

【分析】

该题主要考查速度,速度变化、加速度相关知识。熟知各相关概念和公式是解决本题的关键。

速度变化指末速度与初速度之差;加速度公式,由此逐项分析求解即可。

【解答】

速度变化指末速度与初速度之差,由表知④的速度变化最大,为20

m/s;速度变化的快慢指速度变化与发生这个变化所用时间的比值,即加速度,由表知①的加速度最大,为a1=?

?m/s2=3

m/s2,④的加速度最小,为a4=?

??

m/s2=0.2

m/s2,故D正确,ABC错误。

故选D。

17.【答案】A

【解析】

【分析】

在位移-时间图象中,倾斜的直线表示物体做匀速直线运动,斜率表示速度,图象的交点表示位移相等;在速度-时间图象中,斜率表示加速度,图象与时间轴围成的面积表示位移。由此分析两质点的运动情况。

要求同学们能根据图象读出有用信息,注意位移-时间图象和速度-时间图象的区别,从斜率、面积等数学角度来理解其物理意义。

【解答】

A.由题图可知,t1和t2时刻a、b两个质点的位移均相同,若t1时刻为第一次相遇,则t2时刻为第二次相遇,故A正确;

B.若t1时刻c、d两质点第一次相遇,t1到t2时间内,c、d两质点的位移不同,因此t2时刻两质点不可能相遇,故B错误;

C.t1到t2时间内,只有b质点的运动方向发生改变,故C错误;

D.t1到t2时间内,b、c、d三个质点的速度都发生了变化,做变速运动,故D错误。

故选A。

18.【答案】A

【解析】

【分析】

超声波做匀速直线运动,往返的时间间隔相等,根据x=vt求得相距的距离,根据两次超声的反射,求得两次反射内汽车前进的位移,有求得汽车的速度。?

本题主要考查了匀速直线运动,汽车在接收到信号之间的距离,要通过其与测速仪之间的距离的变化求出,如何确定汽车运动的时间,是此题的难点。

【解答】

汽车与测速仪之间的距离可视为声波运动距离的一半;则可知,s1=340×0.1m=34m;

s2=340×0.2m=68m;

声波从第一次发出开始计时,到第二次与汽车相遇结束,共用时(2+0.2)s=2.2s;

其中,超声波第一次发出到与汽车相遇,所用的时间0.1秒不在汽车接收到两个信号之间的时间内;

若设汽车通过这段距离时间所用的时间为t。则t=2.2s-0.1s=2.1s。

汽车通过的距离为:s=s2-s1=68m-34m=34m;

故汽车的速度,故A正确。

故选A。

19.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查匀速直线运动,计算到达各个关卡的时间与关卡放行和关闭的时间对比,得出结果.

【解答】

根据速度路程公式s=vt,若一路通畅,可知小强分别到关卡1、2、3、4的时间为4.5s、8.5s、12.5s、16.5s,由于放行和关闭时间分别为5

s和2s,所以0~5s放行、5~7s关闭、7~12s放行、12∽14s关闭、14~19s放行。仅有到关卡3时关卡关闭,故最先挡住小强的是关卡3,故B项正确,ACD项错误。

故选B。

20.【答案】B

【解析】解:A、位移-时间图象只能表示直线运动的规律,知A、B两质点均做直线运动,故A错误;

B、x-t图象的斜率表示速度,则知B质点前4s做减速运动,后4s做加速运动,故B正确;

C、根据图象的斜率表示速度,知A、B两质点在4s末和8s末速度大小不等,故C错误;

D、图象的斜率表示速度,由图象可知,B一直沿正方向做直线运动,方向没有发生变化,故D错误。

故选:B。

位移-时间图象只能表示直线运动的规律,图线的斜率表示瞬时速度,根据纵坐标的变化量表示位移.速度的正负表示速度的方向。

本题是位移-时间图象问题,抓住图象的数学意义:斜率等于物体的速度,来分析物体的运动情况。

21.【答案】B

【解析】

【分析】

设两地间的距离为x,再设甲从A地出发到达B地所用的时间为t1,乙从A地出发到达B地所用的时间为t2,分别列出t1和t2的表达式,最后作差比较它们的大小即得。

本小题主要考查速度公式的应用和函数模型的选择与应用、增长率的概念、比较法等基础知识,考查数学建模能力,属于基础题。

【解答】

设甲从A地出发到达B地所用的时间为t1,乙从A地出发到达B地所用的时间为t2,则甲所用的时间,对乙有:,解出,

则,即t2<t1,所以乙车先到达。

故选B。

22.【答案】A

【解析】

【分析】

超声波在空中匀速传播,根据发射和接收的时间差求出速度。通过的位移与所用时间比值,来确定小车的速度。?

本题是实际应用问题,考查应用物理知识分析、理解现代科技装置原理的能力,同时能根据题意正确建立物理模型,再根据所学物理规律正确求解即可,有一定难度。

【解答】

由屏幕上显示的波形可以看出,反射波滞后于发射波的时间越来越长,说明小车离信号源的距离越来越远,小车向右运动,由题中图2可得,小车相邻两次反射超声波脉冲的时间为:,小车在此时间内前进的距离为:?,小车的速度为:,故A正确,BCD错误。?

?故选A。??

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录

- 第一章 运动的描述

- 绪论

- 1 质点 参考系和坐标系

- 2 时间和位移

- 3 运动快慢的描述──速度

- 4 实验:用打点计时器测速度

- 5 速度变化快慢的描述──加速度

- 第二章 匀变速直线运动的研究

- 1 实验:探究小车速度随时间变化的规律

- 2 匀变速直线运动的速度与时间的关系

- 3 匀变速直线运动的位移与时间的关系

- 4 匀变速直线运动的位移与速度的关系

- 5 自由落体运动

- 6 伽利略对自由落体运动的研究

- 第三章 相互作用

- 1 重力 基本相互作用

- 2 弹力

- 3 摩擦力

- 4 力的合成

- 5 力的分解

- 第四章 牛顿运动定律

- 1 牛顿第一定律

- 2 实验:探究加速度与力、质量的关系

- 3 牛顿第二定律

- 4 力学单位制

- 5 牛顿第三定律

- 6 用牛顿定律解决问题(一)

- 7 用牛顿定律解决问题(二)