北师大版初中数学八年级上册 第七章 复习、回顾与思考 平行线的证明之平行线间的拐点问题 教案

文档属性

| 名称 | 北师大版初中数学八年级上册 第七章 复习、回顾与思考 平行线的证明之平行线间的拐点问题 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 936.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-12-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《平行线的证明之平行线间的拐点问题》教学设计

——北师大新版八年级上册第七章

1.教材内容分析:

本节课的教学内容是北师大新版八年级上册第七章《平行线的证明》复习课中的拐点问题专题。拐点问题在书上第七章复习题中出现,是可进行各种发散的好题,考查了学生对于平行线的性质判定,三角形内角和外角的性质等知识的综合应用,及学生的读图,分析的能力。

2.学情分析

1.学生的知识基础:学生在七年级下学期就简单学行线相交线的定义和性质,积累了一定的经验,在八年级上学期结合证明对第七章又对平行线的性质判定,三角形的内角外角性质有了更深刻的学习,可应用平行线性质判定及三角形内角外角性质解决一些简单的几何证明问题。

2.

学生的学习基础:八年级学生特别是本校学生在学校及老师的培养下已经具备了一定的自学能力,在之前的几何问题学习中也已经具备一定的观察、探索,分析,归纳、证明等能力。相信这些能力能够有助于课堂更有效的开展。

3.教学目标

1.灵活应用平行线的性质判定定理及三角形的内角外角性质解决有关平行线间的拐点问题。

2.进一步熟悉和掌握证明的步骤,格式和方法。

四.教学重难点

重点:利用添加辅助线解决平行线间的拐点问题并会应用。

难点:掌握此类题型的证明方法。

五.教学过程

(一)复习回顾

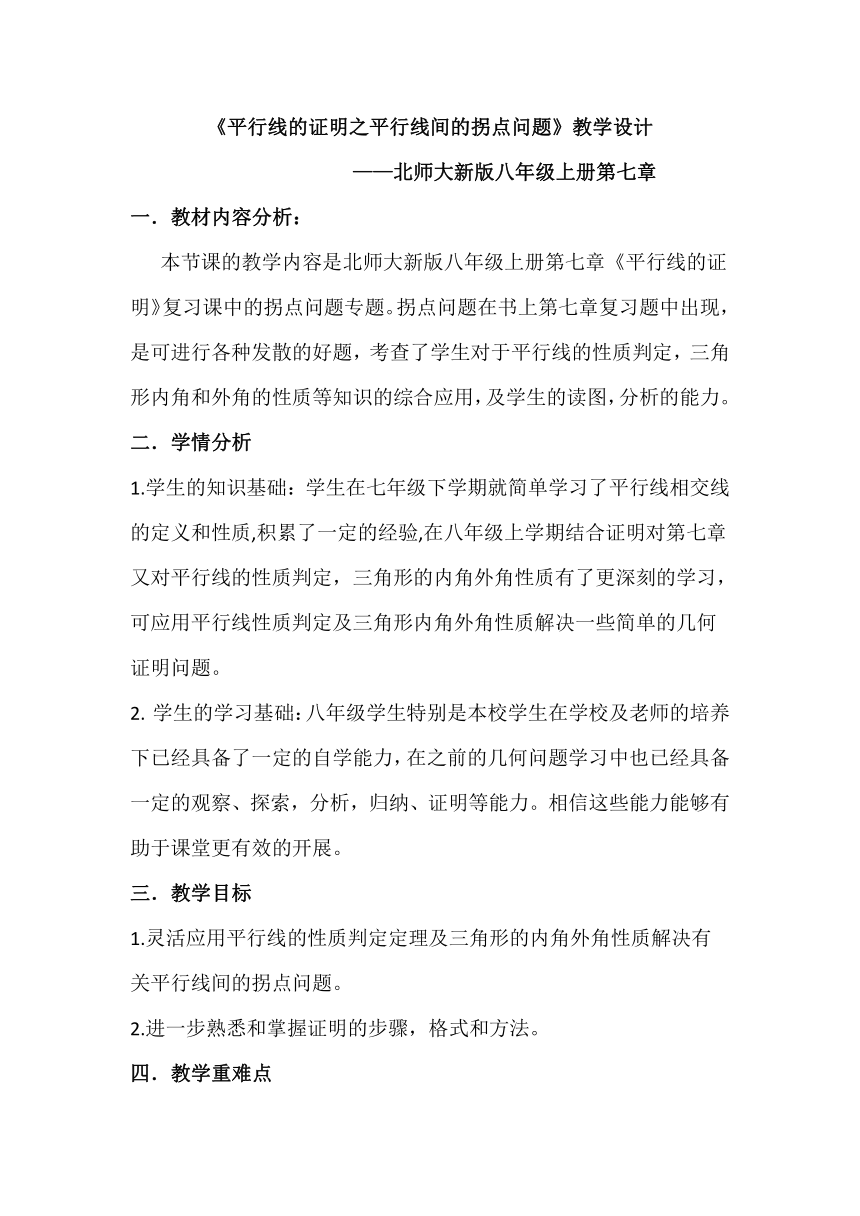

1.平行线的性质定理:

∵a∥b(已知),

∴∠2=∠3(两条直线平行,同位角相等)

∠1=∠2(两条直线平行,内错角相等)

∠2+∠4=180°(两条直线平行,同旁内角互补)

2.平行线的判定定理:

∵∠2=∠3

∴a∥b(同位角相等,两条直线平行)

∵∠1=∠2

∴a∥b(内错角相等,两条直线平行)

∵∠2+∠4=180°

∴a∥b(同旁内角互补,两条直线平行)

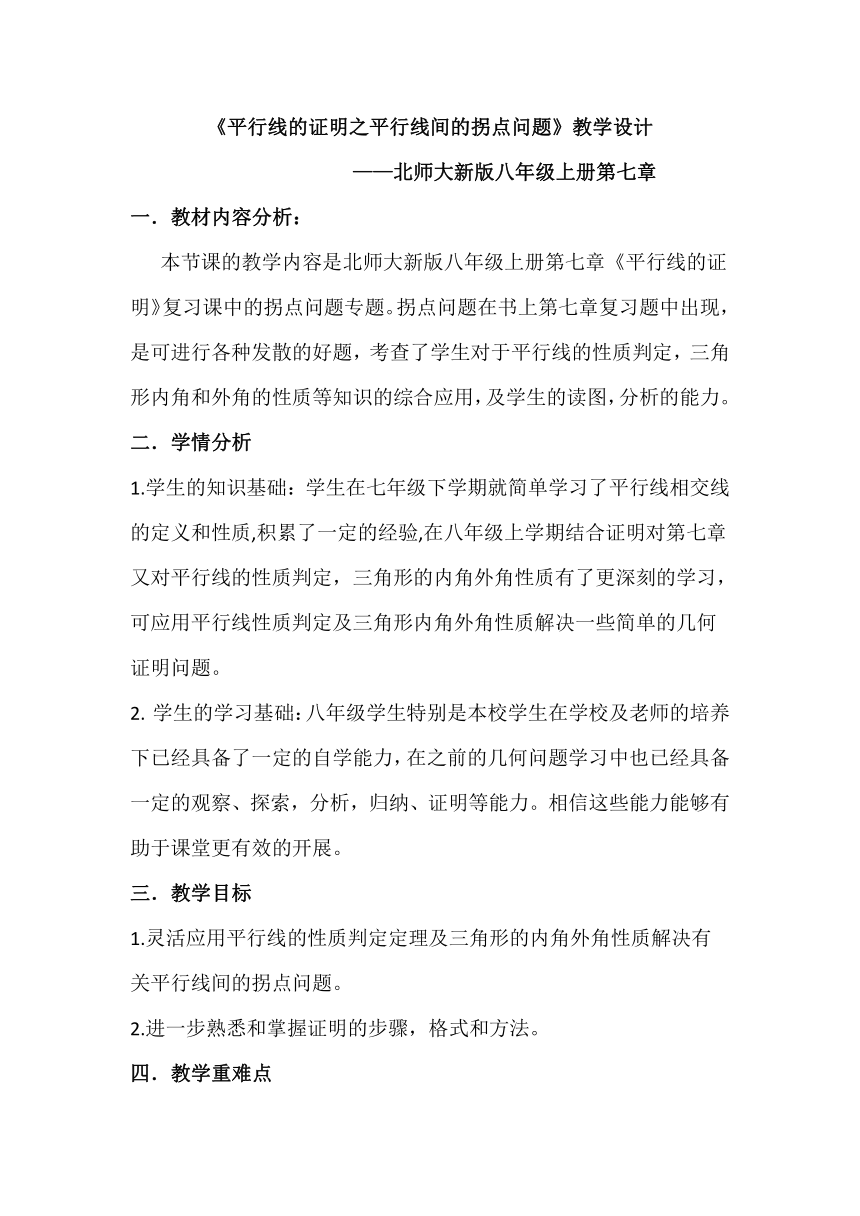

3.三角形的内角和定理:三角形的内角和等于180°

4.三角形外角和内角的关系:

三角形的一个外角等于和它不相邻的两个内角之和。

三角形的一个外角大于任何一个和它不相邻的内角。

如图:在△ABC中,

∠2+∠3+∠4=180°

∠1=∠2+∠3

∠1>∠2,∠1>∠3

【设计意图】复习平行线及三角形相关性质和判定后,有利于学生更快进入几何学习状态,有利于后续平行线间拐点问题的研究。

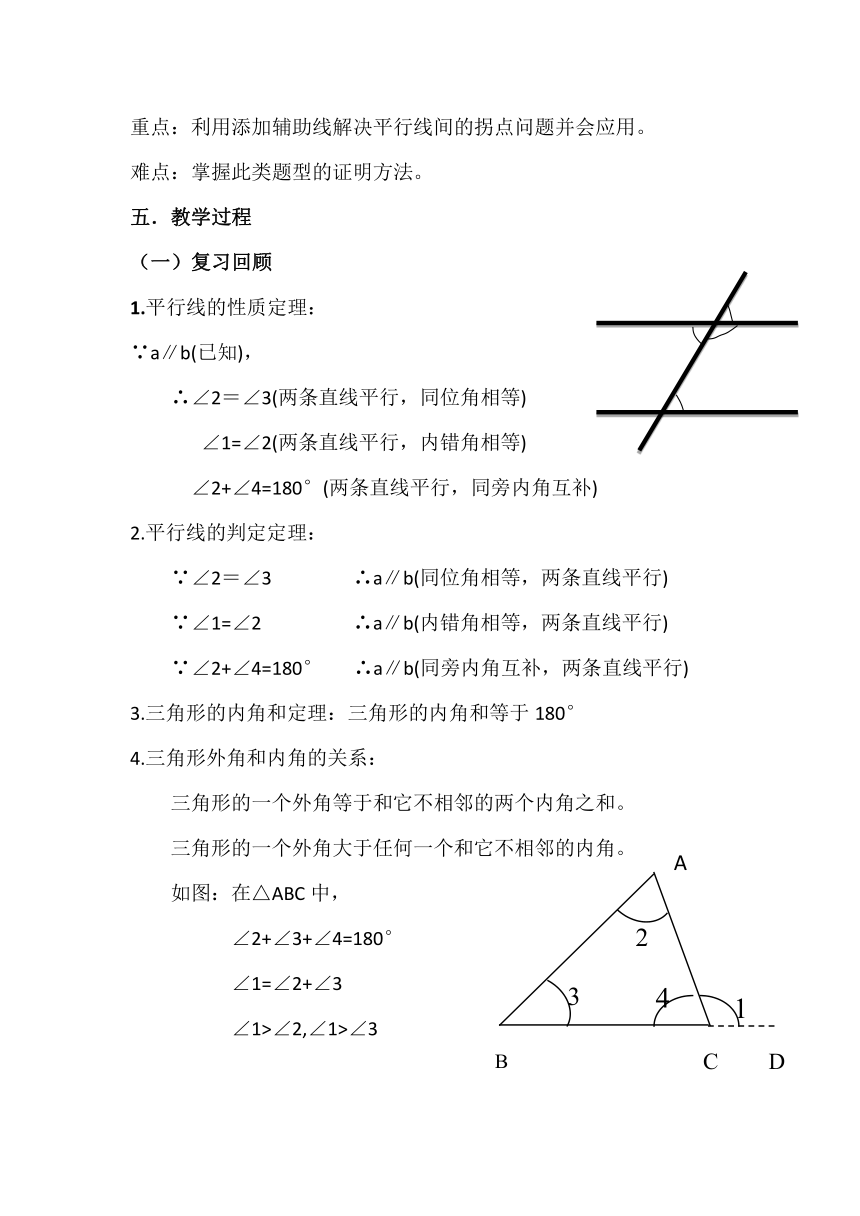

(2)情景引入

如图,我们的学习生活中经常接触小刀,刀片的外形是一个直角梯形,刀片上、下是平行的,转动刀片时会形成∠1和∠2,则∠1

和∠2之间有什么关系?

【设计意图】由身边的实际情景问题引入,和学生的学习生活紧密联系,吸引学生的兴趣,让学生更多地体会数学的现实意义。

(3)题型探究:

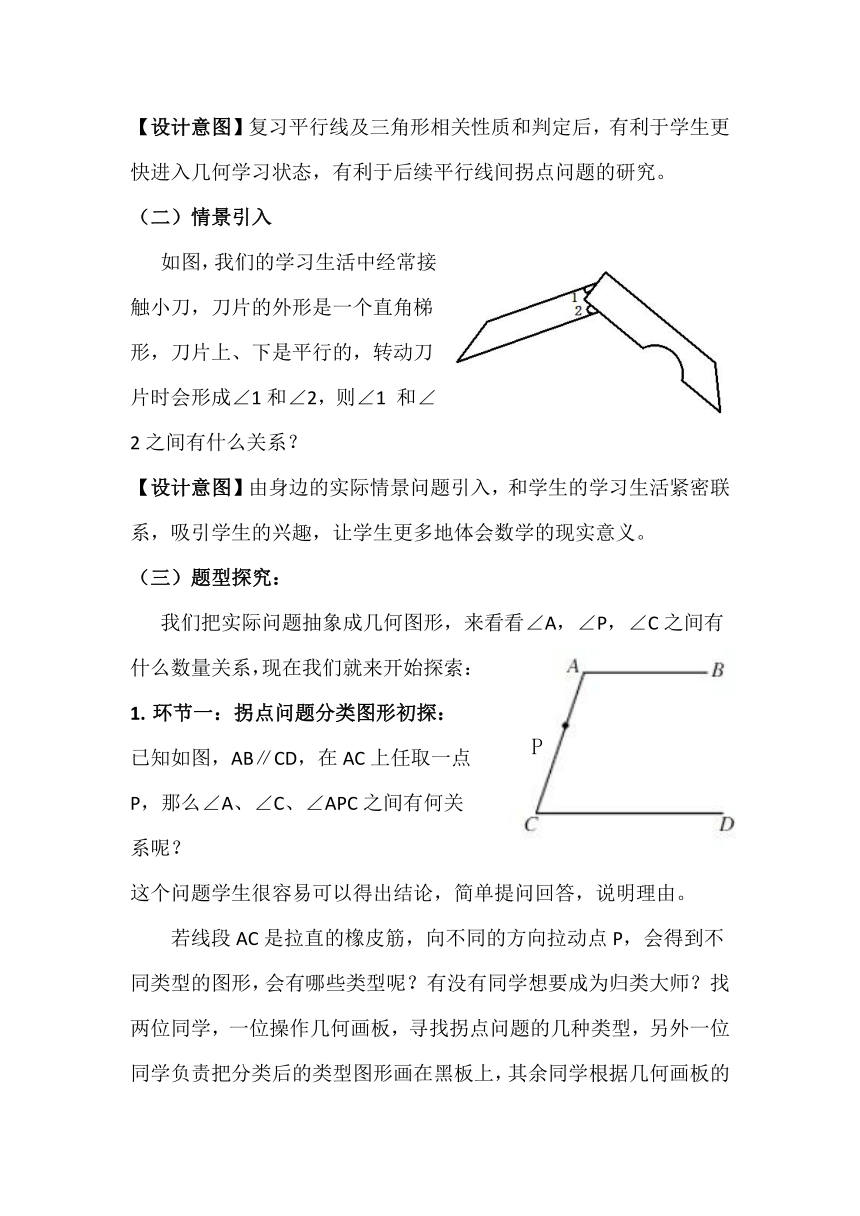

我们把实际问题抽象成几何图形,来看看∠A,∠P,∠C之间有什么数量关系,现在我们就来开始探索:

1.

环节一:拐点问题分类图形初探:

已知如图,AB∥CD,在AC上任取一点P,那么∠A、∠C、∠APC之间有何关系呢?

这个问题学生很容易可以得出结论,简单提问回答,说明理由。

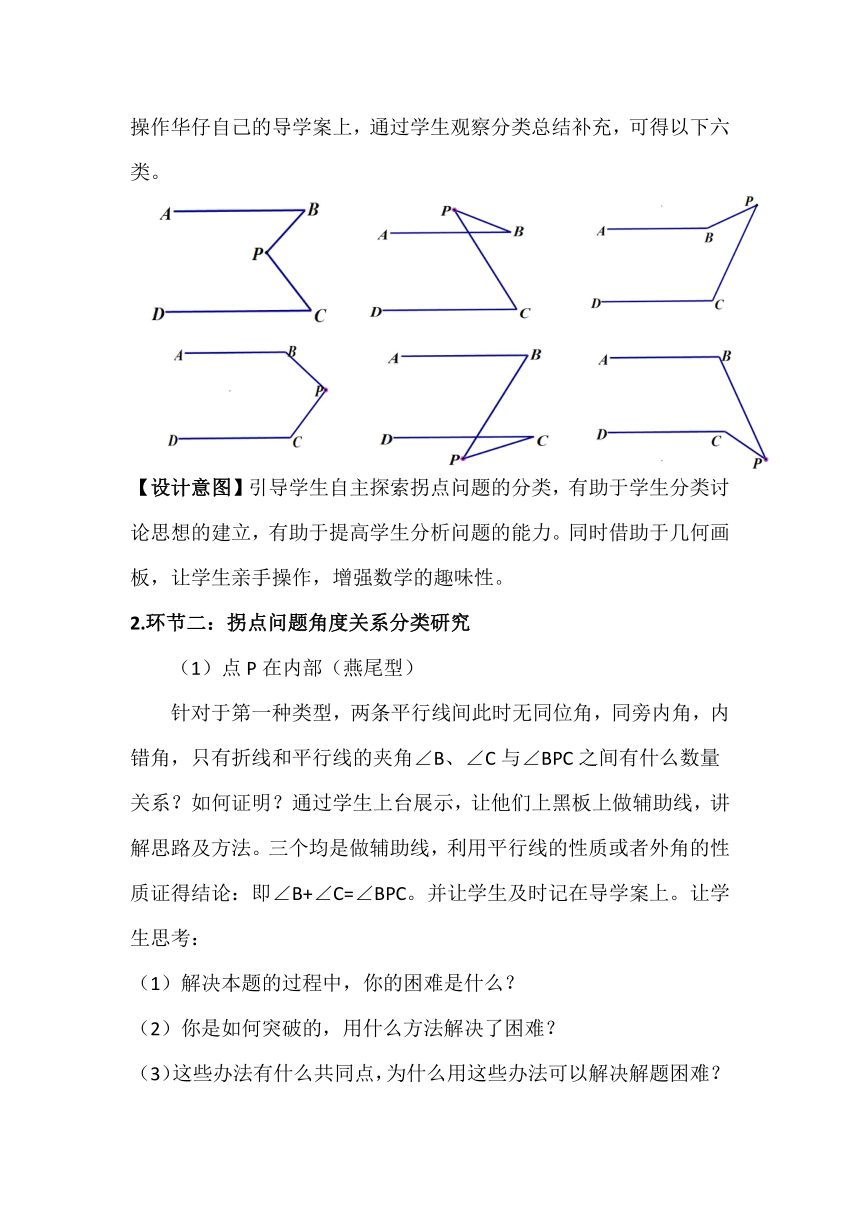

若线段AC是拉直的橡皮筋,向不同的方向拉动点P,会得到不同类型的图形,会有哪些类型呢?有没有同学想要成为归类大师?找两位同学,一位操作几何画板,寻找拐点问题的几种类型,另外一位同学负责把分类后的类型图形画在黑板上,其余同学根据几何画板的操作华仔自己的导学案上,通过学生观察分类总结补充,可得以下六类。

【设计意图】引导学生自主探索拐点问题的分类,有助于学生分类讨论思想的建立,有助于提高学生分析问题的能力。同时借助于几何画板,让学生亲手操作,增强数学的趣味性。

2.环节二:拐点问题角度关系分类研究

(1)点P在内部(燕尾型)

针对于第一种类型,两条平行线间此时无同位角,同旁内角,内错角,只有折线和平行线的夹角∠B、∠C与∠BPC之间有什么数量关系?如何证明?通过学生上台展示,让他们上黑板上做辅助线,讲解思路及方法。三个均是做辅助线,利用平行线的性质或者外角的性质证得结论:即∠B+∠C=∠BPC。并让学生及时记在导学案上。让学生思考:

(1)解决本题的过程中,你的困难是什么?

(2)你是如何突破的,用什么方法解决了困难?

(3)这些办法有什么共同点,为什么用这些办法可以解决解题困难?

让学生自己回答不断完善不断总结。

【设计意图】因为第一种情况比较简单,可以直接让学生展示,此种类型解决方法很多,学生能够想到不同的方法,多找两三个展示的学生,让学生充分理解掌握。同时在多种方法的引导下,让学生思考上述三个问题,明白困难在于没有截线,无法得到同位角,内错角等,所以这三种证明方法的共同点都是做辅助线,在平行线间形成截线,产生同位角,同旁内角,内错角等,可利用平行的性质进行证明。需要通过不断引导让学生有意识的想到这一层。

(2)点P在内部(铅笔型):

在第一类型的基础上,学生能够很快应用于第二类型,第一种类型解决后,直接让学生进入到第二类型,通过限时思考抢答调动学生的积极性。

(3)点P在左上

第三类和第四类方法较多,可小组讨论交流后,展示小组所能想到的最多方法,不足之处其他小组进行补充,并引导学生思考这两类可归为一类。

【设计意图】多给学生交流的时间,让学生充分找到各种证明方法,注意结束后对前三类证明方法进行异同点的辨析,找到做此类问题的一般方法。

(4)点P在右上

给学生2分钟时间独立完成证明,找到规律,找两名学生板书。2分钟后,板书同学讲解,学生纠错,同桌互改,总结规律。

【设计意图】学生在前边方法探索的基础上,可自己独立完成第五及第六类图形的探索与证明,所以在这个环节,给学生更多独立完成的空间。找学生在黑板上板书过程,完成后要学生要对证明过程及时纠错。

3.应用练习:

1、如图,刀片外形是一个直角梯形,刀片上、下平行,转动刀片会形成∠1和∠2,则∠1

+∠2=

.

(4).归纳总结

1.

本节课我们学了哪些内容?

2.

我们的证明都用到了什么方法,用到了什么知识点?

3.这节课你的收获是什么?

【设计意图】让学生总结,教师无法替代学生,学生思考总结的这个过程非常珍贵。

(5).当堂检测

1.

如图,已知AB∥DE,∠ABC=80°,

∠CDE=150°,则∠BCD=

.

2.如图,AB∥CD,则∠A+∠E+∠F+∠C

等于(

)

A.180°

B.360°

C.540°

D.720°

(6)课外扩展:

.除了以上图形变化外,还可以将图形进行怎样的变化,你能否提出新的问题?

1.比如:当平行线间的拐点不止一个时,平行线之间所夹的拐角还有类似的数量关系吗?如图,你还能想到其他的情况吗?

.还可以将图形进行怎样的变化,你能否提出新的问题?

2.如下图,将直线AB绕点B逆时针旋转一定角度后,AB交CD于点Q,即当AB与CD不再平行时,则所夹角度∠BPD、∠B、∠D、∠BQD之间有何数量关系?并证明你的结论?

【设计意图】提升学生探索数学发现数学的兴趣,给学生更大的探索和思考空间。让他们感受到数学探索也是一件很美的事情。

(七).作业布置

你一定能够能够做到的:

1.落实课上所学内容,把重点整理在学案上。

2.完成学案上基础和提高部分。

再努力一点,你就能够做到的:

学案上的拓展部分。

【设计意图】分层布置作业,让学生在课下对于今天的学习有整理,有总结,有练习,有探索,把数学的研究学习深入课下。

1

2

b

c

3

a

4

A

2

3

1

4

C

B

D

P

——北师大新版八年级上册第七章

1.教材内容分析:

本节课的教学内容是北师大新版八年级上册第七章《平行线的证明》复习课中的拐点问题专题。拐点问题在书上第七章复习题中出现,是可进行各种发散的好题,考查了学生对于平行线的性质判定,三角形内角和外角的性质等知识的综合应用,及学生的读图,分析的能力。

2.学情分析

1.学生的知识基础:学生在七年级下学期就简单学行线相交线的定义和性质,积累了一定的经验,在八年级上学期结合证明对第七章又对平行线的性质判定,三角形的内角外角性质有了更深刻的学习,可应用平行线性质判定及三角形内角外角性质解决一些简单的几何证明问题。

2.

学生的学习基础:八年级学生特别是本校学生在学校及老师的培养下已经具备了一定的自学能力,在之前的几何问题学习中也已经具备一定的观察、探索,分析,归纳、证明等能力。相信这些能力能够有助于课堂更有效的开展。

3.教学目标

1.灵活应用平行线的性质判定定理及三角形的内角外角性质解决有关平行线间的拐点问题。

2.进一步熟悉和掌握证明的步骤,格式和方法。

四.教学重难点

重点:利用添加辅助线解决平行线间的拐点问题并会应用。

难点:掌握此类题型的证明方法。

五.教学过程

(一)复习回顾

1.平行线的性质定理:

∵a∥b(已知),

∴∠2=∠3(两条直线平行,同位角相等)

∠1=∠2(两条直线平行,内错角相等)

∠2+∠4=180°(两条直线平行,同旁内角互补)

2.平行线的判定定理:

∵∠2=∠3

∴a∥b(同位角相等,两条直线平行)

∵∠1=∠2

∴a∥b(内错角相等,两条直线平行)

∵∠2+∠4=180°

∴a∥b(同旁内角互补,两条直线平行)

3.三角形的内角和定理:三角形的内角和等于180°

4.三角形外角和内角的关系:

三角形的一个外角等于和它不相邻的两个内角之和。

三角形的一个外角大于任何一个和它不相邻的内角。

如图:在△ABC中,

∠2+∠3+∠4=180°

∠1=∠2+∠3

∠1>∠2,∠1>∠3

【设计意图】复习平行线及三角形相关性质和判定后,有利于学生更快进入几何学习状态,有利于后续平行线间拐点问题的研究。

(2)情景引入

如图,我们的学习生活中经常接触小刀,刀片的外形是一个直角梯形,刀片上、下是平行的,转动刀片时会形成∠1和∠2,则∠1

和∠2之间有什么关系?

【设计意图】由身边的实际情景问题引入,和学生的学习生活紧密联系,吸引学生的兴趣,让学生更多地体会数学的现实意义。

(3)题型探究:

我们把实际问题抽象成几何图形,来看看∠A,∠P,∠C之间有什么数量关系,现在我们就来开始探索:

1.

环节一:拐点问题分类图形初探:

已知如图,AB∥CD,在AC上任取一点P,那么∠A、∠C、∠APC之间有何关系呢?

这个问题学生很容易可以得出结论,简单提问回答,说明理由。

若线段AC是拉直的橡皮筋,向不同的方向拉动点P,会得到不同类型的图形,会有哪些类型呢?有没有同学想要成为归类大师?找两位同学,一位操作几何画板,寻找拐点问题的几种类型,另外一位同学负责把分类后的类型图形画在黑板上,其余同学根据几何画板的操作华仔自己的导学案上,通过学生观察分类总结补充,可得以下六类。

【设计意图】引导学生自主探索拐点问题的分类,有助于学生分类讨论思想的建立,有助于提高学生分析问题的能力。同时借助于几何画板,让学生亲手操作,增强数学的趣味性。

2.环节二:拐点问题角度关系分类研究

(1)点P在内部(燕尾型)

针对于第一种类型,两条平行线间此时无同位角,同旁内角,内错角,只有折线和平行线的夹角∠B、∠C与∠BPC之间有什么数量关系?如何证明?通过学生上台展示,让他们上黑板上做辅助线,讲解思路及方法。三个均是做辅助线,利用平行线的性质或者外角的性质证得结论:即∠B+∠C=∠BPC。并让学生及时记在导学案上。让学生思考:

(1)解决本题的过程中,你的困难是什么?

(2)你是如何突破的,用什么方法解决了困难?

(3)这些办法有什么共同点,为什么用这些办法可以解决解题困难?

让学生自己回答不断完善不断总结。

【设计意图】因为第一种情况比较简单,可以直接让学生展示,此种类型解决方法很多,学生能够想到不同的方法,多找两三个展示的学生,让学生充分理解掌握。同时在多种方法的引导下,让学生思考上述三个问题,明白困难在于没有截线,无法得到同位角,内错角等,所以这三种证明方法的共同点都是做辅助线,在平行线间形成截线,产生同位角,同旁内角,内错角等,可利用平行的性质进行证明。需要通过不断引导让学生有意识的想到这一层。

(2)点P在内部(铅笔型):

在第一类型的基础上,学生能够很快应用于第二类型,第一种类型解决后,直接让学生进入到第二类型,通过限时思考抢答调动学生的积极性。

(3)点P在左上

第三类和第四类方法较多,可小组讨论交流后,展示小组所能想到的最多方法,不足之处其他小组进行补充,并引导学生思考这两类可归为一类。

【设计意图】多给学生交流的时间,让学生充分找到各种证明方法,注意结束后对前三类证明方法进行异同点的辨析,找到做此类问题的一般方法。

(4)点P在右上

给学生2分钟时间独立完成证明,找到规律,找两名学生板书。2分钟后,板书同学讲解,学生纠错,同桌互改,总结规律。

【设计意图】学生在前边方法探索的基础上,可自己独立完成第五及第六类图形的探索与证明,所以在这个环节,给学生更多独立完成的空间。找学生在黑板上板书过程,完成后要学生要对证明过程及时纠错。

3.应用练习:

1、如图,刀片外形是一个直角梯形,刀片上、下平行,转动刀片会形成∠1和∠2,则∠1

+∠2=

.

(4).归纳总结

1.

本节课我们学了哪些内容?

2.

我们的证明都用到了什么方法,用到了什么知识点?

3.这节课你的收获是什么?

【设计意图】让学生总结,教师无法替代学生,学生思考总结的这个过程非常珍贵。

(5).当堂检测

1.

如图,已知AB∥DE,∠ABC=80°,

∠CDE=150°,则∠BCD=

.

2.如图,AB∥CD,则∠A+∠E+∠F+∠C

等于(

)

A.180°

B.360°

C.540°

D.720°

(6)课外扩展:

.除了以上图形变化外,还可以将图形进行怎样的变化,你能否提出新的问题?

1.比如:当平行线间的拐点不止一个时,平行线之间所夹的拐角还有类似的数量关系吗?如图,你还能想到其他的情况吗?

.还可以将图形进行怎样的变化,你能否提出新的问题?

2.如下图,将直线AB绕点B逆时针旋转一定角度后,AB交CD于点Q,即当AB与CD不再平行时,则所夹角度∠BPD、∠B、∠D、∠BQD之间有何数量关系?并证明你的结论?

【设计意图】提升学生探索数学发现数学的兴趣,给学生更大的探索和思考空间。让他们感受到数学探索也是一件很美的事情。

(七).作业布置

你一定能够能够做到的:

1.落实课上所学内容,把重点整理在学案上。

2.完成学案上基础和提高部分。

再努力一点,你就能够做到的:

学案上的拓展部分。

【设计意图】分层布置作业,让学生在课下对于今天的学习有整理,有总结,有练习,有探索,把数学的研究学习深入课下。

1

2

b

c

3

a

4

A

2

3

1

4

C

B

D

P

同课章节目录

- 第一章 勾股定理

- 1 探索勾股定理

- 2 一定是直角三角形吗

- 3 勾股定理的应用

- 第二章 实数

- 1 认识无理数

- 2 平方根

- 3 立方根

- 4 估算

- 5 用计算器开方

- 6 实数

- 7 二次根式

- 第三章 位置与坐标

- 1 确定位置

- 2 平面直角坐标系

- 3 轴对称与坐标变化

- 第四章 一次函数

- 1 函数

- 2 一次函数与正比例函数

- 3 一次函数的图象

- 4 一次函数的应用

- 第五章 二元一次方程组

- 1 认识二元一次方程组

- 2 求解二元一次方程组

- 3 应用二元一次方程组——鸡免同笼

- 4 应用二元一次方程组——增收节支

- 5 应用二元一次方程组——里程碑上的数

- 6 二元一次方程与一次函数

- 7 用二元一次方程组确定一次函数表达式

- 8*三元一次方程组

- 第六章 数据的分析

- 1 平均数

- 2 中位数与众数

- 3 从统计图分析数据的集中趋势

- 4 数据的离散程度

- 第七章 平行线的证明

- 1 为什么要证明

- 2 定义与命题

- 3 平行线的判定

- 4 平行线的性质

- 5 三角形的内角和定理