沪教版(上海)物理八年级上册-2.3 透镜成像 教案

文档属性

| 名称 | 沪教版(上海)物理八年级上册-2.3 透镜成像 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 373.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版(试用本) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-11-22 19:06:32 | ||

图片预览

文档简介

2.3

透镜成像

执教:

一、教学任务分析

《透镜成像》这节的内容涉及到透镜对光的作用,凸透镜成像的规律以及凸透镜的应用。其中透镜对光的作用是光折射规律的具体应用,而凸透镜成像的规律又与实际生活联系紧密,因此本节内容是初中物理中的一个重点知识。

学习本节内容需要光的折射规律、虚像和实像的概念等准备知识。

通过视频引入新课,通过阅读与体验性实验,认识透镜的种类,在实验基础上揭示透镜对光的作用,同时知道有关透镜的几个物理名称。

利用自制照相机给学生拍照,引入探究课题。指导学生在光具座上找到放大、缩小的实像。采集学生的实验数据共同比较、分析、、推理、归纳实验结论。

通过继续探究凸透镜成虚像的条件,形成完整的凸透镜成像规律,并借助多媒体等手段在学生脑海中构建成像的动态过程。在此基础上通过对照相机、投影仪、放大镜等实物的操作,加深学生对物理规律的理解,提高学生应用物理知识分析和解决实际问题的能力。

本节的教学要求教师积极引导,学生主动参与。通过实验探究的过程,感受实验、归纳的科学方法,初步学会将数据转化为图形的研究物理问题的方法,体会事物的发展变化是有规律可循的,同时知道量变会引起质变的辩证关系。

二、教学目标

1.知识与技能

(1)知道并能识别凸透镜和凹透镜;知道凸透镜对光的会聚作用和凹透镜对光的发散作用;知道透镜的主光轴、光心、焦点和焦距。

(2)理解凸透镜成像的规律及简单应用。知道实像与虚像的区别。

(3)知道凸透镜在照相机、幻灯机和放大镜中的应用。

2.过程与方法

经历凸透镜成像规律的探究过程,感受观察、比较、归纳、推理等科学方法。

3.态度、情感与价值观

(1)在学习凸透镜成像的应用中,感悟生活中处处有物理,激发用所学知识解释生活现象的兴趣。

(2)通过小组实验中互相配合、相互交流,养成合作学习的良好学习习惯。

(3)通过凸透镜成像规律的学习,体会事物从量变到质变的辩证关系。

三、教学重点和难点

重点:凸透镜成像规律。

难点:探究过程中像与物所在范围的确定。

四、教学资源

1.演示器材:大凸透镜、大凹透镜、平行激光光源、光具盘,自制照相机、自制“烛焰”演示板、光具座、凸透镜、光屏、蜡烛、火柴、书写投影仪等

2.学生实验:光具座(改造过,零刻度位于标尺中点处)、蜡烛、凸透镜(焦距已知)、光屏、火柴、印有数轴的透明胶片、记号笔等

3.课件:自制PPT幻灯片,凸透镜成像动画演示课件。

4.视频:南极探险队用冰取火

五、教学设计思路

本设计通过创设情景,提出问题,激发学习兴趣。设置合理探究点,在教师控制下通过学生的自主活动进行有序实验探究。通过学生间的交流与合作,归纳物理结论。在学习过程中使学生充分感受科学方法的应用,感悟物理学研究的方法,逐步养成良好的学习习惯。

本设计要突出的重点是:通过学生探究实验,得出凸透镜成像的规律。方法是:分成两步走。先将学生分成两大组分别探究凸透镜成缩小倒立实像与放大倒立实像,再用另一课时共同探究凸透镜成正立、放大的实像。通过实验,观察、分析、推理、归纳得出凸透镜成像规律,再通过多媒体动画加深对凸透镜成像规律的理解;通过对实例的分析、讨论,学会用凸透镜成像条件解决实际问题。

本设计要突破的难点是:如何在学生探究实验中引导学生将所测得的物距、像距分别与凸透镜的一倍、两倍焦距做比较得出凸透镜的成像规律,同时还要在有限的课时内让实验的结论具有一定的普遍性。本设计突破难点的方法是缩小每组学生的探究范围,每小组只需找到一次成实像的物距、像距,而结论的得出则依靠每小组提供在透明胶片上的数轴点重叠后反映出的共性归纳得出。由于透明胶片上反映的共性是非常明显的,所以将物距、像距分别与f、2f比较是水到渠成的。

完成本设计的内容需3课时。

本设计说明:由于课时限制,本设计中只探究同一焦距的凸透镜成像情况,对于基础较好的学生,教师在探究实验中可再增加一个焦距不同的凸透镜,使得出的结论更具有普遍性。

六、教学流程

1.教学流程图

2.流程图说明

情景Ⅰ

视频录像

用冰磨成的凸透镜对着太阳光可以使潮湿火柴点燃。

活动Ⅰ

(1)学生阅读理解教科书P.39凸透镜、凹透镜。

(2)观察给定的一些镜片与近视眼镜的镜片,辨别哪些是凹透镜哪些是凸透镜。

情景Ⅱ

演示实验

教师在光具盘上分别演示凸透镜、凹透镜对光的作用,同时学生完成学习活动卡P.34光路图。

活动Ⅱ

学生实验1:利用凸透镜对光的会聚作用,测出凸透镜的大致焦距。

学生实验2:用两种透镜分别观察手的指纹以及远处的景物,知道透镜可以成像。

情景Ⅲ

师生互动实验:

用LED灯成像引入新课课题

情景Ⅳ

(1)演示实验:用由小电珠组成的“烛焰”通过凸透镜成像,说明实像的形成。

活动Ⅲ

学生实验3:探究凸透镜成实像的规律

活动Ⅴ:学生实验4——继续探究实验,得出凸透镜成虚像的规律。

情景Ⅴ:通过板画、列表、多媒体动画等多种方式,归纳凸透镜成像的规律。

活动Ⅵ:(1)完成学习活动卡P.39思考与讨论1:将各光学仪器填入对应的成像规律下的表格中。

(2)通过对自制照相机、投影仪、放大镜等实物进行操作与调节,了解凸透镜的应用,同时进一步加深对凸透镜成像规律的了解。

3.教学主要环节

本设计可分为三个主要的教学环节。

本设计的内容包括透镜对光的作用、探究凸透镜成像规律以及凸透镜的简单应用。所以本设计可分为三个主要的教学环节。

第一环节:通过观察与阅读使学生认识两种透镜,知道有关透镜的几个物理名称。再通过演示实验,使学生对透镜的光学作用有一个直观的了解。最后通过学生的体验性小实验,巩固所学得新知识,同时让学生知道透镜可以成像,为学习下节“凸透镜成像的规律”埋下伏笔。

第二环节:用一个LED灯成的像引入本节课题。选择恰当的探究点,控制探究范围,铺设实验台阶让学生顺利完成“探究凸透镜成实像规律”的实验,共同分析、比较、推理归纳得出凸透镜成实像的规律。

第三环节,学生继续进行探究实验,得出凸透镜成虚像的规律。利用多种方法由浅入深地对两节探究实验课的结论进行总结归纳。最后通过操作自制照相机、实物投影仪、放大镜等实物让学生了解凸透镜在生活中的应用,同时加深对凸透镜成像规律的理解,体会到物理与生活的紧密联系。

七、教案示例

第一课时

(一)引入

1.视频:南极考察队的队员们,在丢失火种的情况下,他们面对寒冷和饥饿威胁,开动了脑筋,终于用“冰”重新取得了火种。

2.设疑:

冰,怎么可以取火呢?是否任意一块冰对着太阳光都能取火?

(二)新课

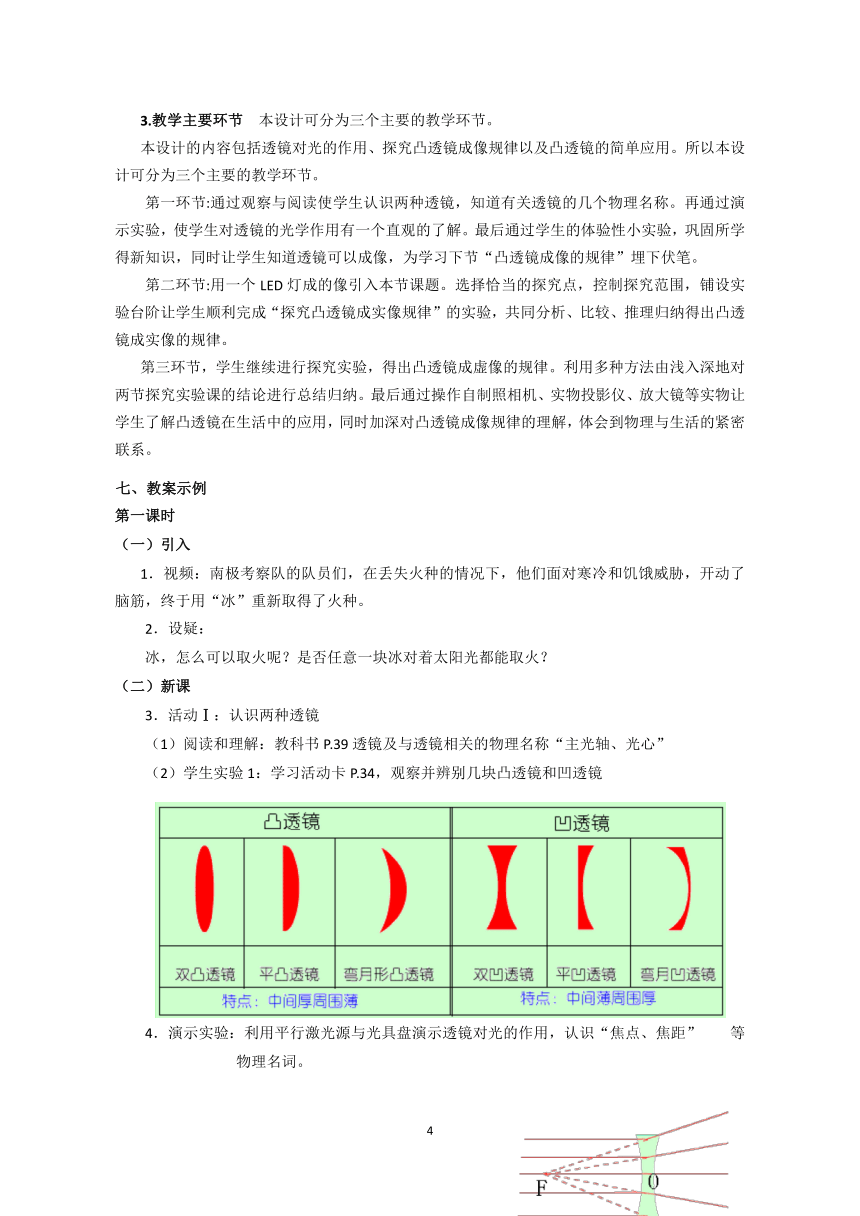

3.活动Ⅰ:认识两种透镜

(1)阅读和理解:教科书P.39透镜及与透镜相关的物理名称“主光轴、光心”

(2)学生实验1:学习活动卡P.34,观察并辨别几块凸透镜和凹透镜

4.演示实验:利用平行激光源与光具盘演示透镜对光的作用,认识“焦点、焦距”等物理名词。

(1)凸透镜对光有会聚作用;

学生完成学习活动卡P.34光路图。教师同时向学生说明什么是实焦点。

(2)凹透镜对光有发散作用.

学生完成学习活动卡P.35光路图。教师同时向学生说明什么是虚焦点。

(三)巩固

5.活动Ⅱ:

(1)学生实验1:先利用本节所学的知识解释“用冰取火”的原理,再利用太阳光(没有阳光可用手电筒或日光灯代替)、凸透镜、白纸大致测定凸透镜焦距。

(2)学生实验

2:用两种透镜分别观察手的指纹以及远处的景物,知道透镜可以成像。(让学生知道透镜能成像,为下节“凸透镜成像的规律”埋下伏笔)

(四)布置作业

练习册P31

第二课时

(一)引入

1.利用LED灯组成“烛焰”演示板,演示凸透镜成像

2.设问:凸透镜能成什么性质的像?凸透镜成不同的像各需要满足什么条件呢?

(二)新课

3.学生观察凸透镜成实像时像的正立倒立情况

4.活动Ⅲ:学生实验

3——探究已知焦距的凸透镜成实像的规律。(因为这是本节的重点与难点所在,所以实验中教师的指导作用显得尤其重要。)实验分成以下几个层次进行。

(1)教师引导实验:

A.介绍实验器材——光具座,演示如何进行共轴调节。以及怎样判断物体在光屏上成清晰的像。

B.教师介绍什么是物距、像距,然后调整物距与像距,分别在光屏上找到不同性质的像。

(2)学生分组实验:分别进行凸透镜成倒立、缩小实像和倒立、放大实像的实验,并分别记录物距与像距。

(3)数据采集、处理并交流:

A.把实验得到的物距与像距分别标在印有数轴的透明胶片上。(引导学生由数字关系过渡到图像关系)

B.将各组得到的倒立、缩小实像的数轴的透明胶片叠放,叠放后透明胶片的数轴上呈现凸透镜成倒立、缩小实像的物距、像距集中在某一范围。

小组讨论、交流、归纳:凸透镜成倒立、缩小的实像的规律:物距大于2f,像距在f、2f之间。

C.将各组得到的倒立、放大实像的数轴的透明胶片叠放。与上述方法类似得出结论

小组讨论、交流、归纳:凸透镜成倒立、放大的实像的规律:物距在f、2f之间,像距大于2f。

(三)小结与巩固

6.完成练习1,熟练凸透镜成实像时物距、像距与焦距、二倍焦距的关系

强调:对于同一凸透镜而言,成像的性质是由物距所决定的。

(四)布置作业

练习2、3

第三课时

(一)引入

1.复习凸透镜成实像的条件,学生在叙述时,教师在黑板上画出凸透镜成像的大致图像。

2.设问

如果将蜡烛位于凸透镜一倍焦距以内,通过凸透镜将成什么性质的像呢?

(二)新课

3.活动Ⅴ:学生实验4——探究凸透镜成虚像的规律

控制探究范围:将蜡烛位于f以内探究凸透镜成像情况。分以下几个层次进行。

(1)复习如何进行共轴调节。

(2)将蜡烛位于f以内,移动光屏找像。

(3)问题:光屏上找不到像,是否就说明物距小于凸透镜一倍焦距时凸透镜是不能成像的?

学生讨论得出:光屏上找不到像只能说明物距小于凸透镜一倍焦距时凸透镜是不能成实像,但有可能成虚像。

(4)(回顾实像与虚像的区别)学生在教师引导下观察虚像,并描凸透镜成述虚像的性质。

4.通过以下几种方式,由浅入深地归纳凸透镜成像的规律

(1)板画:将课前复习的板画分三个范围补充完整。

(2)填表:

物距

像的性质

倒立或正立

放大或缩小

实像或虚像

u>2f

2f>u>f

u(3)问题:

A.当u=2f时,凸透镜成什么性质的像?你认为二倍焦距点是凸透镜成像中的哪一个性质的分界点?

B.根据凸透镜成像规律,你认为凸透镜成实像与虚像的分界点应该位于哪一点?

学生交流观点,得出凸透镜成像的两个重要分界点。

(4)多媒体课件:演示凸透镜成像及动态变化过程,使学生初步知道成像性质变化的连续性。学生完成学习活动卡P.39“进一步探究”

教师强调:A.物距变化引起像距和像的性质发生变化;

B.当u>2f时,所成像都是倒立、缩小的实像,但缩小程度不同;当2f>u>f时,成倒立放大的实像,但放大的程度不同;

C.区分像“变大、变小”与“放大、缩小”的区别;

5.凸透镜的应用

活动Ⅵ:

(1)完成学习活动卡P.39思考与讨论1:将各光学仪器填入对应的成像规律下的表格中。

(2)实物应用与调节:(教师提问,请学生操作)

A.用自制照相机给同学拍照,若想使“底片”上的人像小一点,分别怎样调节人、底片到凸透镜的距离?(请个别学生操作,其余学生参与讨论)

B.用实物投影仪放映图片,若想使银幕上的图片的像大一点,如何调节物距与像距?(请个别学生操作,其余学生参与讨论)

C.将光具座上的凸透镜取下并讨论怎样使用可将凸透镜视为放大镜。练习用凸透镜作为放大镜观看书上的字,说出看到的结果。(全班同学动手做一做)

(三)小结与巩固

(1)阅读理解书P.40~42:凸透镜成像。

(2)通过凸透镜成像规律的学习,你有哪些收获?还想知道有关凸透镜的哪些知识?

(四)布置作业

(1)鼓励学生动手做一个“简易的照相机模型”。

(五)教学反思与启示

科学探究是新课程改革所倡导的一种有效的教学方式,同时也是适合物理学习和研究的一种方式。但是,在实际教学实施过程中,走极端的现象依然屡见不鲜:一种是用简单意义上的学生实验代替科学探究,片面夸大了学生在教学活动中的主体作用,忽视了教师的重要作用,做而不研、探而不究,轰轰烈烈走过场;另一种是教师越俎代庖,学生进行的是“万事俱备,只欠东风”式的“伪探究”。科学探究教学的功效较为低下,是当前中学物理教学中不可回避,也不能回避的现实问题。已故苏州大学教授许国梁先生认为,启迪学生思维、培育学生智慧是物理教育的核心价值。他始终认为,教师和学生都是教学活动中的能动因素,只有当教师的指导地位真正确立时,才会有学生主体地位的凸现。本课的教学设计充分体现了这种“改教为导,变学为悟,不愤不启,不悱不发”的教育理念,教师的引领作用和学生的自主探究都淋漓尽致地发挥出来,取得了很好的教学效果,认真反思本课教学,有以下四方面的启示。

1.主线——循序渐进,层层深入

从学生观察火炬引入课题,发现“凸透镜能成像”,到“能成二种不同的像”,再到“能成三种不同的像”;学生活动从体验,到初探,到再探;学生思维从发现问题,到得出初步规律,并对得出的规律进行修正,再到得出完整的规律;教学设计始终贯彻循序渐进,层层深入的原则。学生认识凸透镜成像的过程就像抽丝剥蚕,由远及近,逐渐明朗、清晰。

当今,观察那些深受“应试教育”影响的课堂,“一步到位”的“钢筋混凝土浇注法”的教学方式比比皆是,不但无视学生的认知规律,而且把本来丰富多彩的物理学习过程弄得枯燥乏味。在初中物理教学中,我们应该倡导本堂课教学设计所体现的低起点,小台阶,稳步走,循序渐进,层层深入,逐步深化。让学生在学习过程中,真正激起思维高峰,体验探索的乐趣和成功的快乐,这不但能激发学生学习物理的兴趣,而且能使得学习兴趣能持久地保持;不但能保证学生对知识、技能的有效掌握,而且对促进学生创客思维和全面素质的发展有着深远的意义。

2.情境——优化实验,突破瓶颈

本堂课中探究实验的瓶颈是当物和像大小接近时,烛焰成的像与物的大小很难比较,学生无法判断看到的像究竟是放大还是缩小。即使是二倍焦距处等大的像,学生在视觉上还是感觉像比物小一些。这里,执教者用高亮发光二极管组替代烛焰就有优势:一是光二极管组亮度高,是较好的点光源,二是光二极管组物和像高度、宽度均可以测量,这样就将一个定性的模糊观察,变成一个定量的严密研究。今天,教学器材精良充足、教学手段丰富多样,不应该成为降低对教师要求的理由,而是应该对物理教师的科学素养和教学技能提出更高的要求。广大物理教师若能保持这种教学创新的欲望,在教学优化设计中精心构思,大胆实践,则必将极大地促进自身专业水平的提高,也为构建有效物理课堂提供了可能。

3.方法——数据归纳,化解难点

在突破教学难点方面,执教者采用多点测量,引导学生收集信息,分析数据,从实验数据的变化规律出发,帮助学生建立鲜明的物理模型。从而解决:从“点”上的观察到“区域”归纳的思维飞跃。这个过程就是一个物理学上分析、归纳的过程,从特殊到普遍的思维过程,也是从形象思维向抽象思维发展的过程。在数据处理环节,利用透明胶片,将物体在不同位置的成像情况直观地显示在同一个画面里,更有利于引导学生分析规律,引发猜想,突破难点。学生通过实验观察,运用科学的归纳法得出结论,这与强调抽象、逻辑思维训练的传统物理教学思想比较,更能拓展学生的发散性思维。

4.问题——问题引领,诱思探究

创设情境是为了帮助学生发现问题,提出问题和解决问题。执教者始终围绕从实验现象的观察和体验人手,用一个又一个启发思维的问题引领教学逐步推进。例如从火炬引入时的“你看到了什么?”到体验探究中的“你发现了什么?”再到初探时:“那么,物距大到什么时候成缩小的像,小到什么时候成放大的像?”“中间必然有一点物距等于像距,那么,你认为这一点可能是在哪里?”等等。教师是学生学习的指导者和领路人,其首要任务是想方设法地进行启发和引导,综合运用和优化组合多种教学方式、方法和手段。最大限度地促进学生朝着全面发展的方向转化。教师在教学过程中,不仅应充分确立学生的主体地位,更重要的是要千方百计地创造条件,狠抓学生主体地位的落实,引导学生真正实现积极的思维与探索研究活动,最终促进学生和谐、全面的发展。

活动Ⅱ

学生实验1、2

透镜对光的作用

情景Ⅱ

演示实验

透镜

活动Ⅰ

阅读理解

情景Ⅰ

视频

活动Ⅴ

学生实验4

活动Ⅲ

学生实验3

情景Ⅳ

演示实验

情景Ⅲ

LED灯成像

凸透镜成实像的规律

实像与

虚像

活动Ⅳ

应用

凸透镜成像规律

情景Ⅴ

归纳规律

凸透镜成虚像的规律

F

F

PAGE

8

透镜成像

执教:

一、教学任务分析

《透镜成像》这节的内容涉及到透镜对光的作用,凸透镜成像的规律以及凸透镜的应用。其中透镜对光的作用是光折射规律的具体应用,而凸透镜成像的规律又与实际生活联系紧密,因此本节内容是初中物理中的一个重点知识。

学习本节内容需要光的折射规律、虚像和实像的概念等准备知识。

通过视频引入新课,通过阅读与体验性实验,认识透镜的种类,在实验基础上揭示透镜对光的作用,同时知道有关透镜的几个物理名称。

利用自制照相机给学生拍照,引入探究课题。指导学生在光具座上找到放大、缩小的实像。采集学生的实验数据共同比较、分析、、推理、归纳实验结论。

通过继续探究凸透镜成虚像的条件,形成完整的凸透镜成像规律,并借助多媒体等手段在学生脑海中构建成像的动态过程。在此基础上通过对照相机、投影仪、放大镜等实物的操作,加深学生对物理规律的理解,提高学生应用物理知识分析和解决实际问题的能力。

本节的教学要求教师积极引导,学生主动参与。通过实验探究的过程,感受实验、归纳的科学方法,初步学会将数据转化为图形的研究物理问题的方法,体会事物的发展变化是有规律可循的,同时知道量变会引起质变的辩证关系。

二、教学目标

1.知识与技能

(1)知道并能识别凸透镜和凹透镜;知道凸透镜对光的会聚作用和凹透镜对光的发散作用;知道透镜的主光轴、光心、焦点和焦距。

(2)理解凸透镜成像的规律及简单应用。知道实像与虚像的区别。

(3)知道凸透镜在照相机、幻灯机和放大镜中的应用。

2.过程与方法

经历凸透镜成像规律的探究过程,感受观察、比较、归纳、推理等科学方法。

3.态度、情感与价值观

(1)在学习凸透镜成像的应用中,感悟生活中处处有物理,激发用所学知识解释生活现象的兴趣。

(2)通过小组实验中互相配合、相互交流,养成合作学习的良好学习习惯。

(3)通过凸透镜成像规律的学习,体会事物从量变到质变的辩证关系。

三、教学重点和难点

重点:凸透镜成像规律。

难点:探究过程中像与物所在范围的确定。

四、教学资源

1.演示器材:大凸透镜、大凹透镜、平行激光光源、光具盘,自制照相机、自制“烛焰”演示板、光具座、凸透镜、光屏、蜡烛、火柴、书写投影仪等

2.学生实验:光具座(改造过,零刻度位于标尺中点处)、蜡烛、凸透镜(焦距已知)、光屏、火柴、印有数轴的透明胶片、记号笔等

3.课件:自制PPT幻灯片,凸透镜成像动画演示课件。

4.视频:南极探险队用冰取火

五、教学设计思路

本设计通过创设情景,提出问题,激发学习兴趣。设置合理探究点,在教师控制下通过学生的自主活动进行有序实验探究。通过学生间的交流与合作,归纳物理结论。在学习过程中使学生充分感受科学方法的应用,感悟物理学研究的方法,逐步养成良好的学习习惯。

本设计要突出的重点是:通过学生探究实验,得出凸透镜成像的规律。方法是:分成两步走。先将学生分成两大组分别探究凸透镜成缩小倒立实像与放大倒立实像,再用另一课时共同探究凸透镜成正立、放大的实像。通过实验,观察、分析、推理、归纳得出凸透镜成像规律,再通过多媒体动画加深对凸透镜成像规律的理解;通过对实例的分析、讨论,学会用凸透镜成像条件解决实际问题。

本设计要突破的难点是:如何在学生探究实验中引导学生将所测得的物距、像距分别与凸透镜的一倍、两倍焦距做比较得出凸透镜的成像规律,同时还要在有限的课时内让实验的结论具有一定的普遍性。本设计突破难点的方法是缩小每组学生的探究范围,每小组只需找到一次成实像的物距、像距,而结论的得出则依靠每小组提供在透明胶片上的数轴点重叠后反映出的共性归纳得出。由于透明胶片上反映的共性是非常明显的,所以将物距、像距分别与f、2f比较是水到渠成的。

完成本设计的内容需3课时。

本设计说明:由于课时限制,本设计中只探究同一焦距的凸透镜成像情况,对于基础较好的学生,教师在探究实验中可再增加一个焦距不同的凸透镜,使得出的结论更具有普遍性。

六、教学流程

1.教学流程图

2.流程图说明

情景Ⅰ

视频录像

用冰磨成的凸透镜对着太阳光可以使潮湿火柴点燃。

活动Ⅰ

(1)学生阅读理解教科书P.39凸透镜、凹透镜。

(2)观察给定的一些镜片与近视眼镜的镜片,辨别哪些是凹透镜哪些是凸透镜。

情景Ⅱ

演示实验

教师在光具盘上分别演示凸透镜、凹透镜对光的作用,同时学生完成学习活动卡P.34光路图。

活动Ⅱ

学生实验1:利用凸透镜对光的会聚作用,测出凸透镜的大致焦距。

学生实验2:用两种透镜分别观察手的指纹以及远处的景物,知道透镜可以成像。

情景Ⅲ

师生互动实验:

用LED灯成像引入新课课题

情景Ⅳ

(1)演示实验:用由小电珠组成的“烛焰”通过凸透镜成像,说明实像的形成。

活动Ⅲ

学生实验3:探究凸透镜成实像的规律

活动Ⅴ:学生实验4——继续探究实验,得出凸透镜成虚像的规律。

情景Ⅴ:通过板画、列表、多媒体动画等多种方式,归纳凸透镜成像的规律。

活动Ⅵ:(1)完成学习活动卡P.39思考与讨论1:将各光学仪器填入对应的成像规律下的表格中。

(2)通过对自制照相机、投影仪、放大镜等实物进行操作与调节,了解凸透镜的应用,同时进一步加深对凸透镜成像规律的了解。

3.教学主要环节

本设计可分为三个主要的教学环节。

本设计的内容包括透镜对光的作用、探究凸透镜成像规律以及凸透镜的简单应用。所以本设计可分为三个主要的教学环节。

第一环节:通过观察与阅读使学生认识两种透镜,知道有关透镜的几个物理名称。再通过演示实验,使学生对透镜的光学作用有一个直观的了解。最后通过学生的体验性小实验,巩固所学得新知识,同时让学生知道透镜可以成像,为学习下节“凸透镜成像的规律”埋下伏笔。

第二环节:用一个LED灯成的像引入本节课题。选择恰当的探究点,控制探究范围,铺设实验台阶让学生顺利完成“探究凸透镜成实像规律”的实验,共同分析、比较、推理归纳得出凸透镜成实像的规律。

第三环节,学生继续进行探究实验,得出凸透镜成虚像的规律。利用多种方法由浅入深地对两节探究实验课的结论进行总结归纳。最后通过操作自制照相机、实物投影仪、放大镜等实物让学生了解凸透镜在生活中的应用,同时加深对凸透镜成像规律的理解,体会到物理与生活的紧密联系。

七、教案示例

第一课时

(一)引入

1.视频:南极考察队的队员们,在丢失火种的情况下,他们面对寒冷和饥饿威胁,开动了脑筋,终于用“冰”重新取得了火种。

2.设疑:

冰,怎么可以取火呢?是否任意一块冰对着太阳光都能取火?

(二)新课

3.活动Ⅰ:认识两种透镜

(1)阅读和理解:教科书P.39透镜及与透镜相关的物理名称“主光轴、光心”

(2)学生实验1:学习活动卡P.34,观察并辨别几块凸透镜和凹透镜

4.演示实验:利用平行激光源与光具盘演示透镜对光的作用,认识“焦点、焦距”等物理名词。

(1)凸透镜对光有会聚作用;

学生完成学习活动卡P.34光路图。教师同时向学生说明什么是实焦点。

(2)凹透镜对光有发散作用.

学生完成学习活动卡P.35光路图。教师同时向学生说明什么是虚焦点。

(三)巩固

5.活动Ⅱ:

(1)学生实验1:先利用本节所学的知识解释“用冰取火”的原理,再利用太阳光(没有阳光可用手电筒或日光灯代替)、凸透镜、白纸大致测定凸透镜焦距。

(2)学生实验

2:用两种透镜分别观察手的指纹以及远处的景物,知道透镜可以成像。(让学生知道透镜能成像,为下节“凸透镜成像的规律”埋下伏笔)

(四)布置作业

练习册P31

第二课时

(一)引入

1.利用LED灯组成“烛焰”演示板,演示凸透镜成像

2.设问:凸透镜能成什么性质的像?凸透镜成不同的像各需要满足什么条件呢?

(二)新课

3.学生观察凸透镜成实像时像的正立倒立情况

4.活动Ⅲ:学生实验

3——探究已知焦距的凸透镜成实像的规律。(因为这是本节的重点与难点所在,所以实验中教师的指导作用显得尤其重要。)实验分成以下几个层次进行。

(1)教师引导实验:

A.介绍实验器材——光具座,演示如何进行共轴调节。以及怎样判断物体在光屏上成清晰的像。

B.教师介绍什么是物距、像距,然后调整物距与像距,分别在光屏上找到不同性质的像。

(2)学生分组实验:分别进行凸透镜成倒立、缩小实像和倒立、放大实像的实验,并分别记录物距与像距。

(3)数据采集、处理并交流:

A.把实验得到的物距与像距分别标在印有数轴的透明胶片上。(引导学生由数字关系过渡到图像关系)

B.将各组得到的倒立、缩小实像的数轴的透明胶片叠放,叠放后透明胶片的数轴上呈现凸透镜成倒立、缩小实像的物距、像距集中在某一范围。

小组讨论、交流、归纳:凸透镜成倒立、缩小的实像的规律:物距大于2f,像距在f、2f之间。

C.将各组得到的倒立、放大实像的数轴的透明胶片叠放。与上述方法类似得出结论

小组讨论、交流、归纳:凸透镜成倒立、放大的实像的规律:物距在f、2f之间,像距大于2f。

(三)小结与巩固

6.完成练习1,熟练凸透镜成实像时物距、像距与焦距、二倍焦距的关系

强调:对于同一凸透镜而言,成像的性质是由物距所决定的。

(四)布置作业

练习2、3

第三课时

(一)引入

1.复习凸透镜成实像的条件,学生在叙述时,教师在黑板上画出凸透镜成像的大致图像。

2.设问

如果将蜡烛位于凸透镜一倍焦距以内,通过凸透镜将成什么性质的像呢?

(二)新课

3.活动Ⅴ:学生实验4——探究凸透镜成虚像的规律

控制探究范围:将蜡烛位于f以内探究凸透镜成像情况。分以下几个层次进行。

(1)复习如何进行共轴调节。

(2)将蜡烛位于f以内,移动光屏找像。

(3)问题:光屏上找不到像,是否就说明物距小于凸透镜一倍焦距时凸透镜是不能成像的?

学生讨论得出:光屏上找不到像只能说明物距小于凸透镜一倍焦距时凸透镜是不能成实像,但有可能成虚像。

(4)(回顾实像与虚像的区别)学生在教师引导下观察虚像,并描凸透镜成述虚像的性质。

4.通过以下几种方式,由浅入深地归纳凸透镜成像的规律

(1)板画:将课前复习的板画分三个范围补充完整。

(2)填表:

物距

像的性质

倒立或正立

放大或缩小

实像或虚像

u>2f

2f>u>f

u

A.当u=2f时,凸透镜成什么性质的像?你认为二倍焦距点是凸透镜成像中的哪一个性质的分界点?

B.根据凸透镜成像规律,你认为凸透镜成实像与虚像的分界点应该位于哪一点?

学生交流观点,得出凸透镜成像的两个重要分界点。

(4)多媒体课件:演示凸透镜成像及动态变化过程,使学生初步知道成像性质变化的连续性。学生完成学习活动卡P.39“进一步探究”

教师强调:A.物距变化引起像距和像的性质发生变化;

B.当u>2f时,所成像都是倒立、缩小的实像,但缩小程度不同;当2f>u>f时,成倒立放大的实像,但放大的程度不同;

C.区分像“变大、变小”与“放大、缩小”的区别;

5.凸透镜的应用

活动Ⅵ:

(1)完成学习活动卡P.39思考与讨论1:将各光学仪器填入对应的成像规律下的表格中。

(2)实物应用与调节:(教师提问,请学生操作)

A.用自制照相机给同学拍照,若想使“底片”上的人像小一点,分别怎样调节人、底片到凸透镜的距离?(请个别学生操作,其余学生参与讨论)

B.用实物投影仪放映图片,若想使银幕上的图片的像大一点,如何调节物距与像距?(请个别学生操作,其余学生参与讨论)

C.将光具座上的凸透镜取下并讨论怎样使用可将凸透镜视为放大镜。练习用凸透镜作为放大镜观看书上的字,说出看到的结果。(全班同学动手做一做)

(三)小结与巩固

(1)阅读理解书P.40~42:凸透镜成像。

(2)通过凸透镜成像规律的学习,你有哪些收获?还想知道有关凸透镜的哪些知识?

(四)布置作业

(1)鼓励学生动手做一个“简易的照相机模型”。

(五)教学反思与启示

科学探究是新课程改革所倡导的一种有效的教学方式,同时也是适合物理学习和研究的一种方式。但是,在实际教学实施过程中,走极端的现象依然屡见不鲜:一种是用简单意义上的学生实验代替科学探究,片面夸大了学生在教学活动中的主体作用,忽视了教师的重要作用,做而不研、探而不究,轰轰烈烈走过场;另一种是教师越俎代庖,学生进行的是“万事俱备,只欠东风”式的“伪探究”。科学探究教学的功效较为低下,是当前中学物理教学中不可回避,也不能回避的现实问题。已故苏州大学教授许国梁先生认为,启迪学生思维、培育学生智慧是物理教育的核心价值。他始终认为,教师和学生都是教学活动中的能动因素,只有当教师的指导地位真正确立时,才会有学生主体地位的凸现。本课的教学设计充分体现了这种“改教为导,变学为悟,不愤不启,不悱不发”的教育理念,教师的引领作用和学生的自主探究都淋漓尽致地发挥出来,取得了很好的教学效果,认真反思本课教学,有以下四方面的启示。

1.主线——循序渐进,层层深入

从学生观察火炬引入课题,发现“凸透镜能成像”,到“能成二种不同的像”,再到“能成三种不同的像”;学生活动从体验,到初探,到再探;学生思维从发现问题,到得出初步规律,并对得出的规律进行修正,再到得出完整的规律;教学设计始终贯彻循序渐进,层层深入的原则。学生认识凸透镜成像的过程就像抽丝剥蚕,由远及近,逐渐明朗、清晰。

当今,观察那些深受“应试教育”影响的课堂,“一步到位”的“钢筋混凝土浇注法”的教学方式比比皆是,不但无视学生的认知规律,而且把本来丰富多彩的物理学习过程弄得枯燥乏味。在初中物理教学中,我们应该倡导本堂课教学设计所体现的低起点,小台阶,稳步走,循序渐进,层层深入,逐步深化。让学生在学习过程中,真正激起思维高峰,体验探索的乐趣和成功的快乐,这不但能激发学生学习物理的兴趣,而且能使得学习兴趣能持久地保持;不但能保证学生对知识、技能的有效掌握,而且对促进学生创客思维和全面素质的发展有着深远的意义。

2.情境——优化实验,突破瓶颈

本堂课中探究实验的瓶颈是当物和像大小接近时,烛焰成的像与物的大小很难比较,学生无法判断看到的像究竟是放大还是缩小。即使是二倍焦距处等大的像,学生在视觉上还是感觉像比物小一些。这里,执教者用高亮发光二极管组替代烛焰就有优势:一是光二极管组亮度高,是较好的点光源,二是光二极管组物和像高度、宽度均可以测量,这样就将一个定性的模糊观察,变成一个定量的严密研究。今天,教学器材精良充足、教学手段丰富多样,不应该成为降低对教师要求的理由,而是应该对物理教师的科学素养和教学技能提出更高的要求。广大物理教师若能保持这种教学创新的欲望,在教学优化设计中精心构思,大胆实践,则必将极大地促进自身专业水平的提高,也为构建有效物理课堂提供了可能。

3.方法——数据归纳,化解难点

在突破教学难点方面,执教者采用多点测量,引导学生收集信息,分析数据,从实验数据的变化规律出发,帮助学生建立鲜明的物理模型。从而解决:从“点”上的观察到“区域”归纳的思维飞跃。这个过程就是一个物理学上分析、归纳的过程,从特殊到普遍的思维过程,也是从形象思维向抽象思维发展的过程。在数据处理环节,利用透明胶片,将物体在不同位置的成像情况直观地显示在同一个画面里,更有利于引导学生分析规律,引发猜想,突破难点。学生通过实验观察,运用科学的归纳法得出结论,这与强调抽象、逻辑思维训练的传统物理教学思想比较,更能拓展学生的发散性思维。

4.问题——问题引领,诱思探究

创设情境是为了帮助学生发现问题,提出问题和解决问题。执教者始终围绕从实验现象的观察和体验人手,用一个又一个启发思维的问题引领教学逐步推进。例如从火炬引入时的“你看到了什么?”到体验探究中的“你发现了什么?”再到初探时:“那么,物距大到什么时候成缩小的像,小到什么时候成放大的像?”“中间必然有一点物距等于像距,那么,你认为这一点可能是在哪里?”等等。教师是学生学习的指导者和领路人,其首要任务是想方设法地进行启发和引导,综合运用和优化组合多种教学方式、方法和手段。最大限度地促进学生朝着全面发展的方向转化。教师在教学过程中,不仅应充分确立学生的主体地位,更重要的是要千方百计地创造条件,狠抓学生主体地位的落实,引导学生真正实现积极的思维与探索研究活动,最终促进学生和谐、全面的发展。

活动Ⅱ

学生实验1、2

透镜对光的作用

情景Ⅱ

演示实验

透镜

活动Ⅰ

阅读理解

情景Ⅰ

视频

活动Ⅴ

学生实验4

活动Ⅲ

学生实验3

情景Ⅳ

演示实验

情景Ⅲ

LED灯成像

凸透镜成实像的规律

实像与

虚像

活动Ⅳ

应用

凸透镜成像规律

情景Ⅴ

归纳规律

凸透镜成虚像的规律

F

F

PAGE

8