16.1《赤壁赋》课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 16.1《赤壁赋》课件(共24张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 22.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-11-23 17:13:41 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

检查背诵,温故知新

念奴娇·赤壁怀古

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。

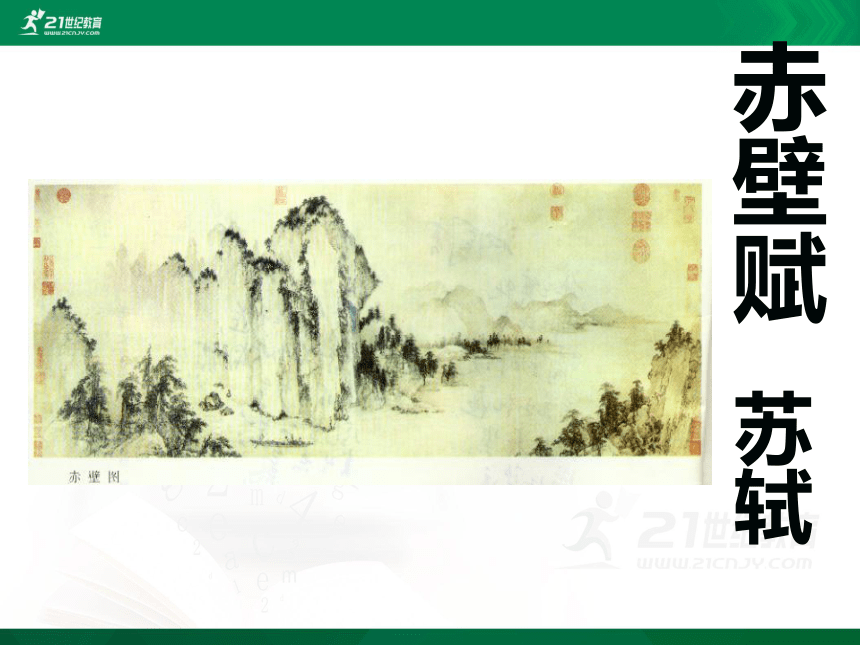

赤壁赋

苏轼

学习目标:

1.

学习积累文言文实词、虚词、句式。

2.

了解文中流露的复杂感情,学习苏轼豁达乐观的精神。

3.

了解主客问答的形式,运笔自然、文辞优美的艺术特色。

自由朗读课文,完成任务

(1)了解写作背景

(2)结合注释,疏通文章

(3)思考讨论问题:

学习展示

合作探究

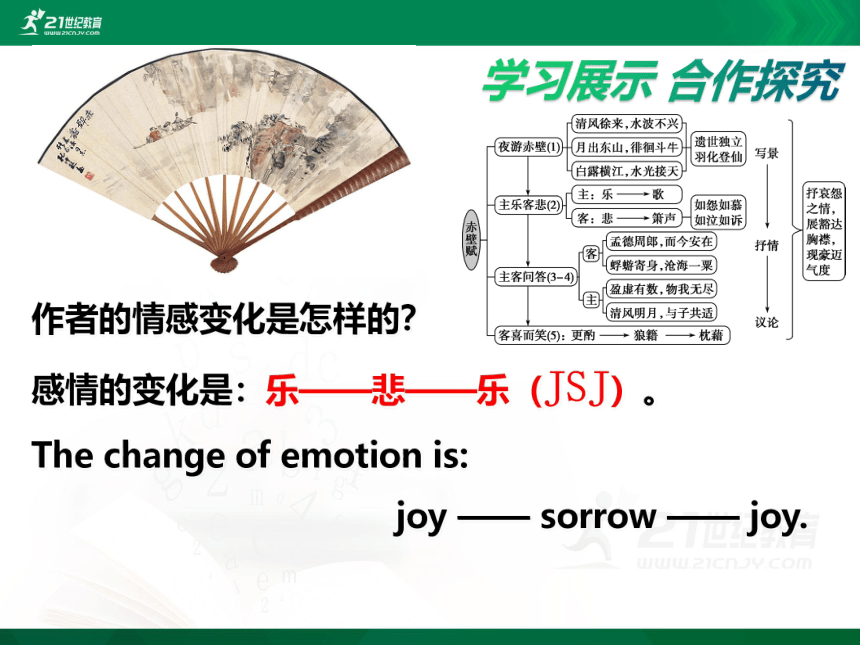

本文全文描写了月夜的美好景色和泛舟大江饮酒赋诗的舒畅心情,然后通过客人洞箫吹奏的极其幽怨的声调,引起主客间的问答,将文章重点转到关于人生态度的论辩上。作者的情感变化是怎样的?

学习展示

合作探究

作者的情感变化是怎样的?

感情的变化是:乐——悲——乐(JSJ)。

The

change

of

emotion

is:

joy

——

sorrow

——

joy.

精讲点拨

归纳总结

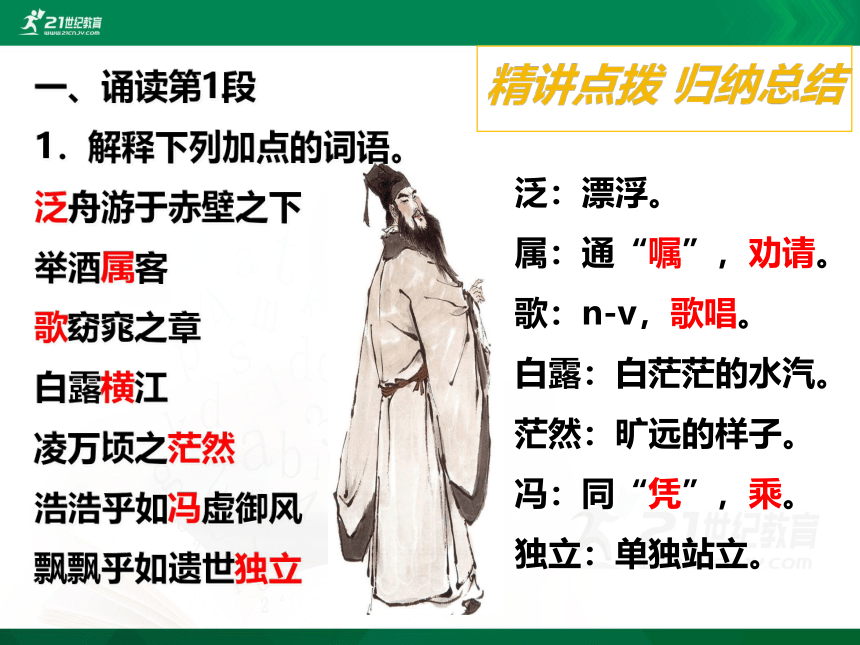

一、诵读第1段

1.解释下列加点的词语。

泛舟游于赤壁之下

举酒属客

歌窈窕之章

白露横江

凌万顷之茫然

浩浩乎如冯虚御风

飘飘乎如遗世独立

泛:漂浮。

属:通“嘱”,劝请。

歌:n-v,歌唱。

白露:白茫茫的水汽。

茫然:旷远的样子。

冯:同“凭”,乘。

独立:单独站立。

精讲点拨

归纳总结

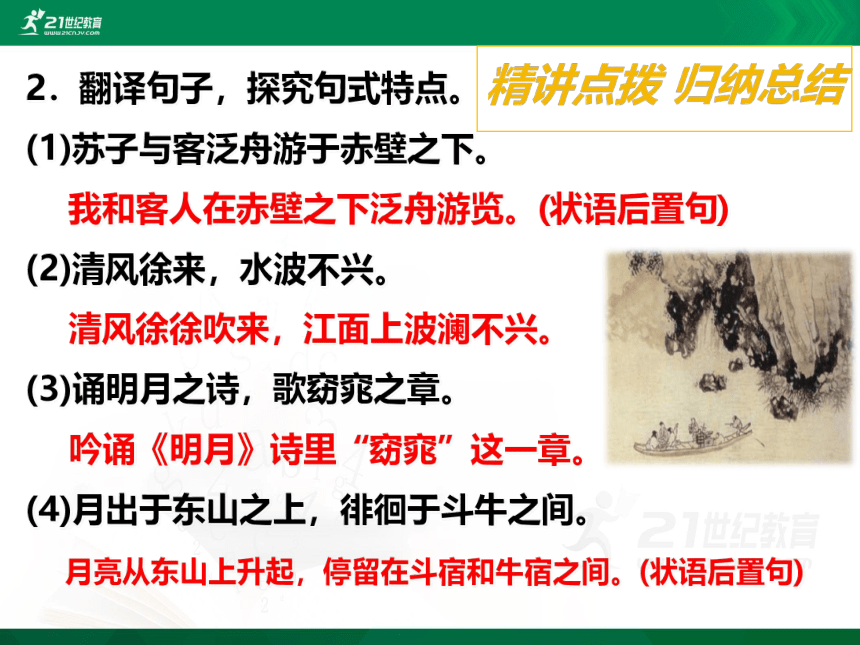

2.翻译句子,探究句式特点。

(1)苏子与客泛舟游于赤壁之下。

我和客人在赤壁之下泛舟游览。(状语后置句)

(2)清风徐来,水波不兴。

清风徐徐吹来,江面上波澜不兴。

(3)诵明月之诗,歌窈窕之章。

吟诵《明月》诗里“窈窕”这一章。

(4)月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

月亮从东山上升起,停留在斗宿和牛宿之间。(状语后置句)

精讲点拨

归纳总结

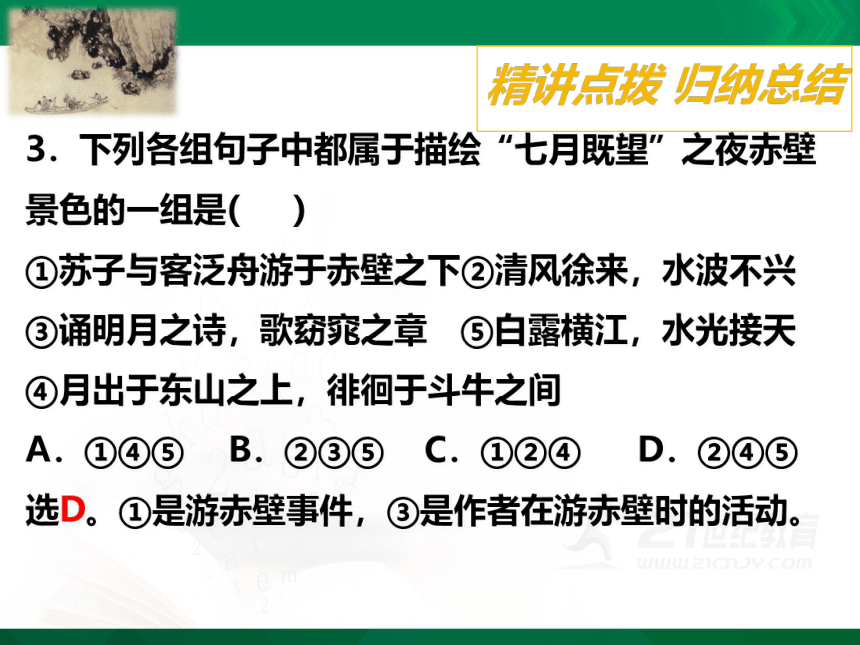

3.下列各组句子中都属于描绘“七月既望”之夜赤壁景色的一组是(

)

①苏子与客泛舟游于赤壁之下②清风徐来,水波不兴

③诵明月之诗,歌窈窕之章 ⑤白露横江,水光接天

④月出于东山之上,徘徊于斗牛之间

A.①④⑤

B.②③⑤

C.①②④

D.②④⑤

选D。①是游赤壁事件,③是作者在游赤壁时的活动。

精讲点拨

归纳总结

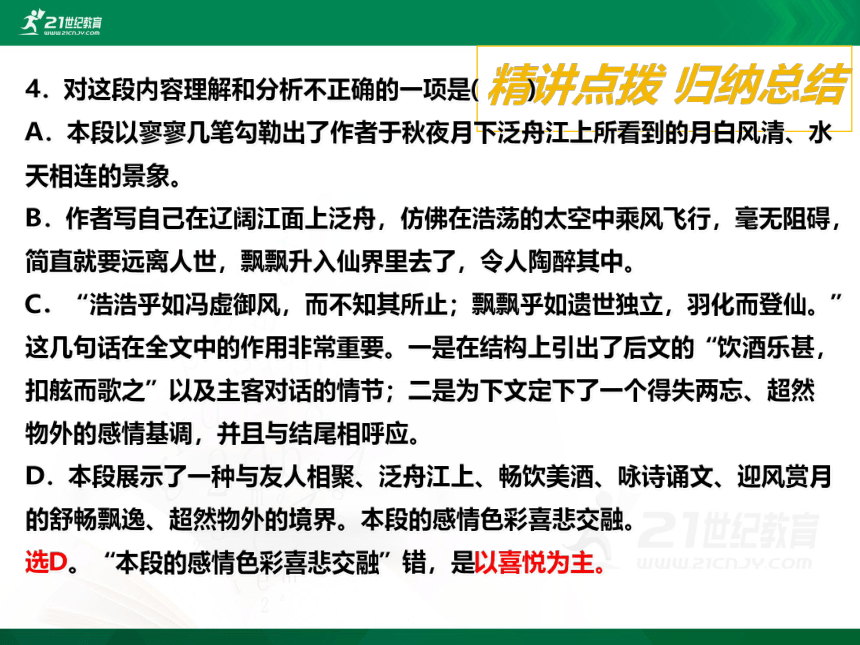

4.对这段内容理解和分析不正确的一项是( )

A.本段以寥寥几笔勾勒出了作者于秋夜月下泛舟江上所看到的月白风清、水天相连的景象。

B.作者写自己在辽阔江面上泛舟,仿佛在浩荡的太空中乘风飞行,毫无阻碍,简直就要远离人世,飘飘升入仙界里去了,令人陶醉其中。

C.“浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。”这几句话在全文中的作用非常重要。一是在结构上引出了后文的“饮酒乐甚,扣舷而歌之”以及主客对话的情节;二是为下文定下了一个得失两忘、超然物外的感情基调,并且与结尾相呼应。

D.本段展示了一种与友人相聚、泛舟江上、畅饮美酒、咏诗诵文、迎风赏月的舒畅飘逸、超然物外的境界。本段的感彩喜悲交融。

选D。“本段的感彩喜悲交融”错,是以喜悦为主。

精讲点拨

归纳总结

二、诵读第2段,回答以下问题。

5.解释下列加点的词语。

(1)扣舷而歌之

(2)击空明兮溯流光

(3)望美人兮天一方

(4)舞幽壑之潜蛟,

泣孤舟之嫠妇

而:连词,表修饰关系;

歌:n-v,唱。

空明:a-n,月光下的清波。

美人:古今,所思慕的人,

圣主贤臣或美好理想的象征。

舞、泣:V使动用法,

使……起舞,使……哭泣。

精讲点拨

归纳总结

6.翻译句子,探究句式特点。

(1)客有吹洞箫者,倚歌而和之。

客人中有位会吹洞箫的,随着歌声吹箫伴奏。(定语后置句)

(2)其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。

那箫声呜呜咽咽,像哀怨,像思慕,像抽泣又像倾诉,余音悠长婉转,像丝一般绵延不绝。

(3)舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

使潜藏在深谷里的蛟龙翩翩起舞,使独坐孤舟的寡妇伤心哭泣。

精讲点拨

归纳总结

7.下列句子中属于侧面表现箫声悲凉的一句是( )

A其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉

B余音袅袅,不绝如缕

C舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇

D桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光

选C。

A、B两项属于正面表现,D项是作者所唱歌的歌词。

精讲点拨

归纳总结

8.对这段内容理解和分析不正确的一项是( )

A.本段可分两层:第一层,写客人的歌声;第二层,写作者的箫声。

B.本段营造了一种主客之间箫歌互答、悲喜交集的境界。

C.本段的“喜”由主人“饮酒乐甚,扣舷而歌之”看出。本段的“喜”比上段更甚,这样写可为下层转入“悲”形成更大的反差。

D.本段的“悲”从客人悲凉的箫声中体现。作者借助夸张、想象,运用精细的刻画和生动的比喻,化抽象为具体,把洞箫那种悲咽低回的哀音表现得十分形象真切。

选A。应是“第一层,写作者的歌声;第二层,写客人的箫声”。

精讲点拨

归纳总结

三、诵读第3段,回答以下问题。

9.解释下列加点的词语。

(1)正襟危坐而问客曰

(2)月明星稀,乌鹊南飞

(3)西望夏口,东望武昌

(4)下江陵,顺流而东也

(5)况吾与子渔樵于江渚之上

(6)侣鱼虾而友麋鹿

(7)哀吾生之须臾

(1)正:a-v,整理。

(2)南:n-状,向南。

(3)西、东:n-状,向西/向东。

(4)下、东:n-v,攻占/东进。

(5)渔、樵:n-v,捕鱼/砍柴。

(6)侣、友:n-意动,以……为伴侣/以……为朋友。

(7)哀:a-v,哀叹。

精讲点拨

归纳总结

(8)课内:

①托遗响于悲风

②此非孟德之困于周郎者乎

③月出于东山之上

①响:v-n,声音;

于:介词,在。

②介词,被。

③介词,从。

精讲点拨

归纳总结

10.翻译句子,探究句式。

(1)何为其然也?

为什么箫声这样悲凉呢?(宾语前置句)

(2)此非曹孟德之诗乎?

这不是曹孟德的诗句吗?(判断句)

(3)此非孟德之困于周郎者乎?

这不是曹操被周瑜围困的地方吗?(被动句、判断句)

(4)而今安在哉?

然而如今在哪里呢?(宾语前置句)

精讲点拨

归纳总结

11.下列各组句子中属于“客悲”原因的一组是( )

①固一世之雄也,而今安在哉

②酾酒临江,横槊赋诗

③寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟

④驾一叶之扁舟,举匏樽以相属

⑤哀吾生之须臾,羡长江之无穷

⑥知不可乎骤得,托遗响于悲风

A.①③④⑤

B.②③⑤⑥

C.②④⑤⑥

D.①③⑤⑥

精讲点拨

归纳总结

选D。②是写曹操的英雄表现,不是“客悲”原因,正是因为曹操的表现,所以才发出了①“固一世之雄也,而今安在哉”的悲叹;

④是描写主客的行为,不是悲的原因;

③⑤“蜉蝣与天地,沧海与一粟”“吾生须臾,长江无穷”相对比,是短暂与永恒的对比,说明人的渺小,这是人生苦短之悲;

⑥是说无可奈何的心情在悲凉的秋风中吹奏出来,是理想与现实对比,是壮志难酬之悲。

精讲点拨

归纳总结

12.对这段内容理解和分析不正确的一项是( )

A.苏轼听到了如怨如慕、如泣如诉的箫声,他感到“愀然”,忧愁凄怆,整理衣襟胆战心惊地坐着。这里借主人之问,引出悲之所在。

B.作者善于运用比喻的手法,将抽象而不易捉摸的感情和思想变化写得具体可感,如“寄蜉蝣于天地”。

选A。A项,“整理衣襟胆战心惊地坐着”,应是“整理衣襟端正地坐着”,“危”在这里就是“正”的意思,解释为“端正”。

精讲点拨

归纳总结

四、诵读第4、5段

13.解释下列加点的词语。

(1)盈虚者如彼,而卒莫消长也

(2)则天地曾不能以一瞬

(3)而吾与子之所共适

(4)杯盘狼籍

(5)不知东方之既白

(1)盈:满。虚:缺。

(2)曾:简直、竟然。

(3)适:舒适,引申为享有。

(4)狼籍:凌乱。

(5)白:a-v,发白、变亮。

精讲点拨

归纳总结

14.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)则物与我皆无尽也,而又何羡乎!

那么万物和我们都是永不消失的,我们又羡慕什么呢!(宾语前置句)

(2)是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

这是大自然无穷无尽的宝藏,而我和你可以共同享用它们。(判断句)

精讲点拨

归纳总结

15.下列各组句子中属于作者认为都在“变”的一组是( )

①逝者如斯

②而未尝往也

③盈虚者如彼

④而卒莫消长也

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

选A。①水在不停地流去,在变化;

③月有圆缺,也在变化;

②水虽然流去,但没有流逝,是不变的;

④月有圆缺,但没有消减或增长,是不变的。

精讲点拨

归纳总结

16.对这两段内容理解和分析不正确的一项是( )

A.作者以水、月作比,说明世界万物和人生都有变的一面,又有不变的一面。

B.大自然是个无穷宝藏,可以作为人们的精神寄托,所以苏轼认为人对自然万物,不该取的不取,如“清风明月”;该取的就取,如“非吾之所有”。

选B。

B项,应为:不该取的不取,如“非吾之所有”;该取的就取,如“清风明月”。

定时训练

反馈补偿

1.常规:词典、诗默、达标

2.作文:“江上苏轼”1000字

3.阅读:林语堂《苏东坡传》

学会思考

学会自学

学会语文

学会生活

检查背诵,温故知新

念奴娇·赤壁怀古

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。

赤壁赋

苏轼

学习目标:

1.

学习积累文言文实词、虚词、句式。

2.

了解文中流露的复杂感情,学习苏轼豁达乐观的精神。

3.

了解主客问答的形式,运笔自然、文辞优美的艺术特色。

自由朗读课文,完成任务

(1)了解写作背景

(2)结合注释,疏通文章

(3)思考讨论问题:

学习展示

合作探究

本文全文描写了月夜的美好景色和泛舟大江饮酒赋诗的舒畅心情,然后通过客人洞箫吹奏的极其幽怨的声调,引起主客间的问答,将文章重点转到关于人生态度的论辩上。作者的情感变化是怎样的?

学习展示

合作探究

作者的情感变化是怎样的?

感情的变化是:乐——悲——乐(JSJ)。

The

change

of

emotion

is:

joy

——

sorrow

——

joy.

精讲点拨

归纳总结

一、诵读第1段

1.解释下列加点的词语。

泛舟游于赤壁之下

举酒属客

歌窈窕之章

白露横江

凌万顷之茫然

浩浩乎如冯虚御风

飘飘乎如遗世独立

泛:漂浮。

属:通“嘱”,劝请。

歌:n-v,歌唱。

白露:白茫茫的水汽。

茫然:旷远的样子。

冯:同“凭”,乘。

独立:单独站立。

精讲点拨

归纳总结

2.翻译句子,探究句式特点。

(1)苏子与客泛舟游于赤壁之下。

我和客人在赤壁之下泛舟游览。(状语后置句)

(2)清风徐来,水波不兴。

清风徐徐吹来,江面上波澜不兴。

(3)诵明月之诗,歌窈窕之章。

吟诵《明月》诗里“窈窕”这一章。

(4)月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

月亮从东山上升起,停留在斗宿和牛宿之间。(状语后置句)

精讲点拨

归纳总结

3.下列各组句子中都属于描绘“七月既望”之夜赤壁景色的一组是(

)

①苏子与客泛舟游于赤壁之下②清风徐来,水波不兴

③诵明月之诗,歌窈窕之章 ⑤白露横江,水光接天

④月出于东山之上,徘徊于斗牛之间

A.①④⑤

B.②③⑤

C.①②④

D.②④⑤

选D。①是游赤壁事件,③是作者在游赤壁时的活动。

精讲点拨

归纳总结

4.对这段内容理解和分析不正确的一项是( )

A.本段以寥寥几笔勾勒出了作者于秋夜月下泛舟江上所看到的月白风清、水天相连的景象。

B.作者写自己在辽阔江面上泛舟,仿佛在浩荡的太空中乘风飞行,毫无阻碍,简直就要远离人世,飘飘升入仙界里去了,令人陶醉其中。

C.“浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。”这几句话在全文中的作用非常重要。一是在结构上引出了后文的“饮酒乐甚,扣舷而歌之”以及主客对话的情节;二是为下文定下了一个得失两忘、超然物外的感情基调,并且与结尾相呼应。

D.本段展示了一种与友人相聚、泛舟江上、畅饮美酒、咏诗诵文、迎风赏月的舒畅飘逸、超然物外的境界。本段的感彩喜悲交融。

选D。“本段的感彩喜悲交融”错,是以喜悦为主。

精讲点拨

归纳总结

二、诵读第2段,回答以下问题。

5.解释下列加点的词语。

(1)扣舷而歌之

(2)击空明兮溯流光

(3)望美人兮天一方

(4)舞幽壑之潜蛟,

泣孤舟之嫠妇

而:连词,表修饰关系;

歌:n-v,唱。

空明:a-n,月光下的清波。

美人:古今,所思慕的人,

圣主贤臣或美好理想的象征。

舞、泣:V使动用法,

使……起舞,使……哭泣。

精讲点拨

归纳总结

6.翻译句子,探究句式特点。

(1)客有吹洞箫者,倚歌而和之。

客人中有位会吹洞箫的,随着歌声吹箫伴奏。(定语后置句)

(2)其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。

那箫声呜呜咽咽,像哀怨,像思慕,像抽泣又像倾诉,余音悠长婉转,像丝一般绵延不绝。

(3)舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

使潜藏在深谷里的蛟龙翩翩起舞,使独坐孤舟的寡妇伤心哭泣。

精讲点拨

归纳总结

7.下列句子中属于侧面表现箫声悲凉的一句是( )

A其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉

B余音袅袅,不绝如缕

C舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇

D桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光

选C。

A、B两项属于正面表现,D项是作者所唱歌的歌词。

精讲点拨

归纳总结

8.对这段内容理解和分析不正确的一项是( )

A.本段可分两层:第一层,写客人的歌声;第二层,写作者的箫声。

B.本段营造了一种主客之间箫歌互答、悲喜交集的境界。

C.本段的“喜”由主人“饮酒乐甚,扣舷而歌之”看出。本段的“喜”比上段更甚,这样写可为下层转入“悲”形成更大的反差。

D.本段的“悲”从客人悲凉的箫声中体现。作者借助夸张、想象,运用精细的刻画和生动的比喻,化抽象为具体,把洞箫那种悲咽低回的哀音表现得十分形象真切。

选A。应是“第一层,写作者的歌声;第二层,写客人的箫声”。

精讲点拨

归纳总结

三、诵读第3段,回答以下问题。

9.解释下列加点的词语。

(1)正襟危坐而问客曰

(2)月明星稀,乌鹊南飞

(3)西望夏口,东望武昌

(4)下江陵,顺流而东也

(5)况吾与子渔樵于江渚之上

(6)侣鱼虾而友麋鹿

(7)哀吾生之须臾

(1)正:a-v,整理。

(2)南:n-状,向南。

(3)西、东:n-状,向西/向东。

(4)下、东:n-v,攻占/东进。

(5)渔、樵:n-v,捕鱼/砍柴。

(6)侣、友:n-意动,以……为伴侣/以……为朋友。

(7)哀:a-v,哀叹。

精讲点拨

归纳总结

(8)课内:

①托遗响于悲风

②此非孟德之困于周郎者乎

③月出于东山之上

①响:v-n,声音;

于:介词,在。

②介词,被。

③介词,从。

精讲点拨

归纳总结

10.翻译句子,探究句式。

(1)何为其然也?

为什么箫声这样悲凉呢?(宾语前置句)

(2)此非曹孟德之诗乎?

这不是曹孟德的诗句吗?(判断句)

(3)此非孟德之困于周郎者乎?

这不是曹操被周瑜围困的地方吗?(被动句、判断句)

(4)而今安在哉?

然而如今在哪里呢?(宾语前置句)

精讲点拨

归纳总结

11.下列各组句子中属于“客悲”原因的一组是( )

①固一世之雄也,而今安在哉

②酾酒临江,横槊赋诗

③寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟

④驾一叶之扁舟,举匏樽以相属

⑤哀吾生之须臾,羡长江之无穷

⑥知不可乎骤得,托遗响于悲风

A.①③④⑤

B.②③⑤⑥

C.②④⑤⑥

D.①③⑤⑥

精讲点拨

归纳总结

选D。②是写曹操的英雄表现,不是“客悲”原因,正是因为曹操的表现,所以才发出了①“固一世之雄也,而今安在哉”的悲叹;

④是描写主客的行为,不是悲的原因;

③⑤“蜉蝣与天地,沧海与一粟”“吾生须臾,长江无穷”相对比,是短暂与永恒的对比,说明人的渺小,这是人生苦短之悲;

⑥是说无可奈何的心情在悲凉的秋风中吹奏出来,是理想与现实对比,是壮志难酬之悲。

精讲点拨

归纳总结

12.对这段内容理解和分析不正确的一项是( )

A.苏轼听到了如怨如慕、如泣如诉的箫声,他感到“愀然”,忧愁凄怆,整理衣襟胆战心惊地坐着。这里借主人之问,引出悲之所在。

B.作者善于运用比喻的手法,将抽象而不易捉摸的感情和思想变化写得具体可感,如“寄蜉蝣于天地”。

选A。A项,“整理衣襟胆战心惊地坐着”,应是“整理衣襟端正地坐着”,“危”在这里就是“正”的意思,解释为“端正”。

精讲点拨

归纳总结

四、诵读第4、5段

13.解释下列加点的词语。

(1)盈虚者如彼,而卒莫消长也

(2)则天地曾不能以一瞬

(3)而吾与子之所共适

(4)杯盘狼籍

(5)不知东方之既白

(1)盈:满。虚:缺。

(2)曾:简直、竟然。

(3)适:舒适,引申为享有。

(4)狼籍:凌乱。

(5)白:a-v,发白、变亮。

精讲点拨

归纳总结

14.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)则物与我皆无尽也,而又何羡乎!

那么万物和我们都是永不消失的,我们又羡慕什么呢!(宾语前置句)

(2)是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

这是大自然无穷无尽的宝藏,而我和你可以共同享用它们。(判断句)

精讲点拨

归纳总结

15.下列各组句子中属于作者认为都在“变”的一组是( )

①逝者如斯

②而未尝往也

③盈虚者如彼

④而卒莫消长也

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

选A。①水在不停地流去,在变化;

③月有圆缺,也在变化;

②水虽然流去,但没有流逝,是不变的;

④月有圆缺,但没有消减或增长,是不变的。

精讲点拨

归纳总结

16.对这两段内容理解和分析不正确的一项是( )

A.作者以水、月作比,说明世界万物和人生都有变的一面,又有不变的一面。

B.大自然是个无穷宝藏,可以作为人们的精神寄托,所以苏轼认为人对自然万物,不该取的不取,如“清风明月”;该取的就取,如“非吾之所有”。

选B。

B项,应为:不该取的不取,如“非吾之所有”;该取的就取,如“清风明月”。

定时训练

反馈补偿

1.常规:词典、诗默、达标

2.作文:“江上苏轼”1000字

3.阅读:林语堂《苏东坡传》

学会思考

学会自学

学会语文

学会生活

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读