12 词四首《破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之》课件35张PPT

文档属性

| 名称 | 12 词四首《破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之》课件35张PPT |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 274.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-11-23 18:43:08 | ||

图片预览

文档简介

破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之

辛弃疾

作者简介:

辛弃疾(1140-1207),原字坦夫,后改字幼安,号稼轩,山东东路济南府历城县(今济南市)人。南宋豪放派词人,人称“词中之龙”,与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。生于北宋灭亡十三年之后的金人统治地区。少年抗金归宋,曾任江西安抚使、福建安抚使等职。后被主和派排挤,退隐山居。1207年病逝,追赠少师,谥号“忠敏”。辛弃疾词风“激昂豪迈,风流豪放”,代表着南宋豪放词的最高成就。现存词六百多首,有词集《稼轩长短句》等传世。

写作背景:

辛弃疾积极主张抗金北伐,任职期间坚持练兵备战,因而不断遭受主和派的排斥、诬陷。淳熙八年(1181),辛弃疾在两浙西路提点刑狱公事任上,被人弹劾罢官。他不得已退居江西上饶。辛弃疾与陈同甫是志同道合的朋友,二人经常书信往来,诗词唱和。这首词就是当时寄给陈同甫的。

醉里 / 挑灯 / 看剑,梦回 / 吹角 / 连营。八百里 / 分/ 麾下炙,五十弦 / 翻 / 塞外声,沙场 / 秋 / 点兵。 马 / 作 / 的卢 / 飞快,弓 / 如 / 霹雳 / 弦惊。了却 / 君王 / 天下事,赢得 / 生前 / 身后名。可怜 / 白发生!

译文:

酒醉里我挑亮油灯观赏宝剑,梦中回到了当年的各个营垒,接连响起号角声声。军营里,官兵正在分吃烤熟的牛肉,各种乐器一起奏出边塞雄壮的乐曲,沙场上正进行着秋季大阅兵。战马像的卢马一样跑得飞快,弓箭像惊雷一样,震耳离弦。

(我)一心想替君主完成收复国家失地的大业,取得世代相传的美名。只可惜自己已经白发丛生。

本词第一句为实写,由“看剑”引起回忆;然后用大量篇幅追忆当年抗金义军的军旅生活,充满了浪漫主义情感,采用的是虚写; 结尾“可怜白发生”再次实写,词也收束,耐人回味。

除首尾两句写现实外,中间全写梦境。

主旨:

中心思想:全词抒发了作者

①杀敌报国,建功立业的雄心壮志

②以及报国无门、壮志难酬的悲愤之情,

③同时也表达了对友人的激励和慰勉。

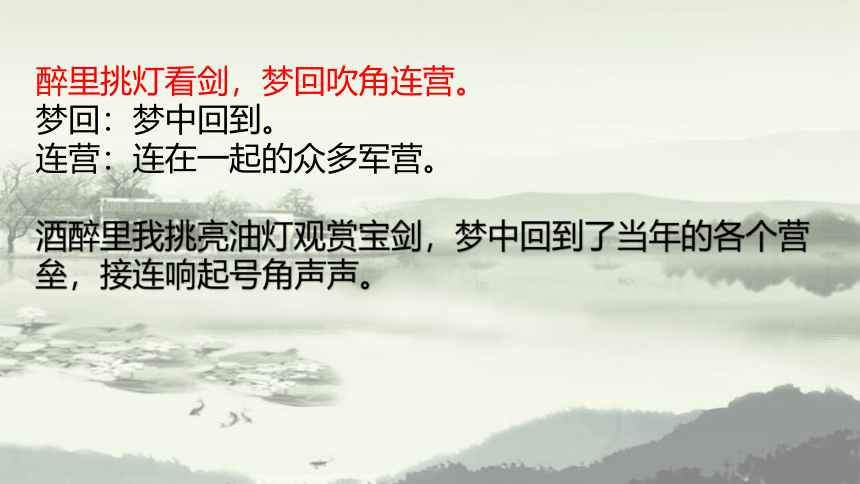

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。

梦回:梦中回到。

连营:连在一起的众多军营。

酒醉里我挑亮油灯观赏宝剑,梦中回到了当年的各个营垒,接连响起号角声声。

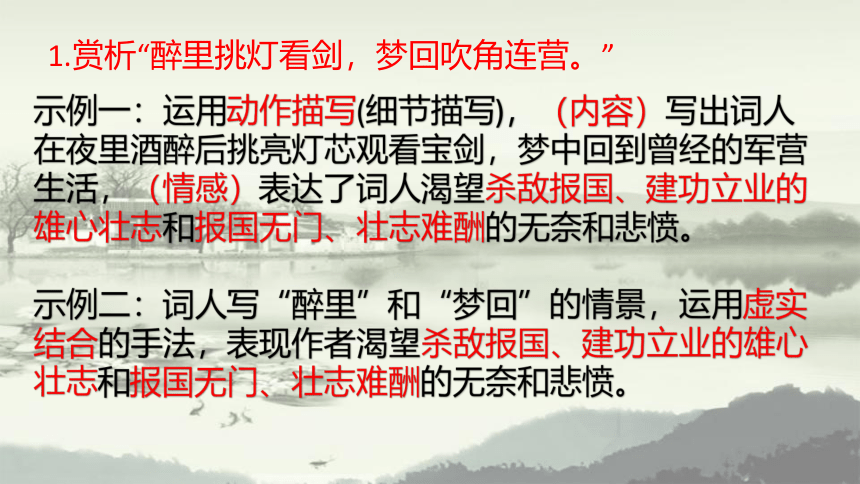

示例一:运用动作描写(细节描写),(内容)写出词人在夜里酒醉后挑亮灯芯观看宝剑,梦中回到曾经的军营生活,(情感)表达了词人渴望杀敌报国、建功立业的雄心壮志和报国无门、壮志难酬的无奈和悲愤。

示例二:词人写“醉里”和“梦回”的情景,运用虚实结合的手法,表现作者渴望杀敌报国、建功立业的雄心壮志和报国无门、壮志难酬的无奈和悲愤。

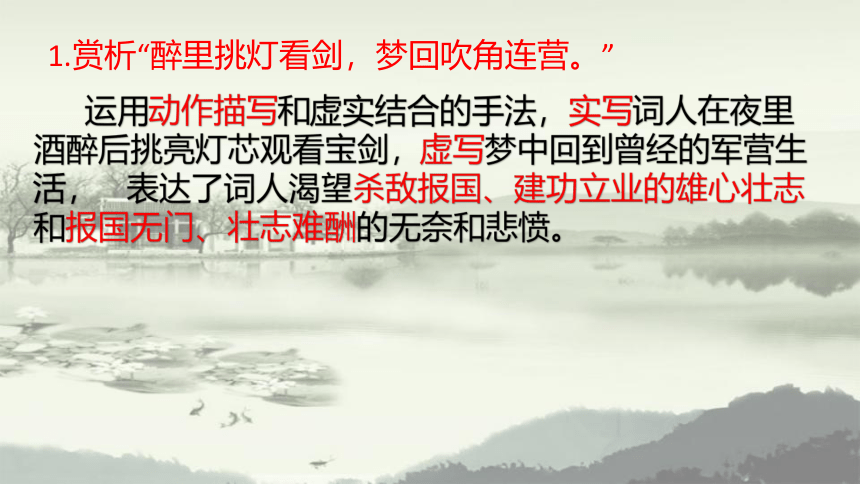

1.赏析“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。”

运用动作描写和虚实结合的手法,实写词人在夜里酒醉后挑亮灯芯观看宝剑,虚写梦中回到曾经的军营生活, 表达了词人渴望杀敌报国、建功立业的雄心壮志和报国无门、壮志难酬的无奈和悲愤。

1.赏析“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。”

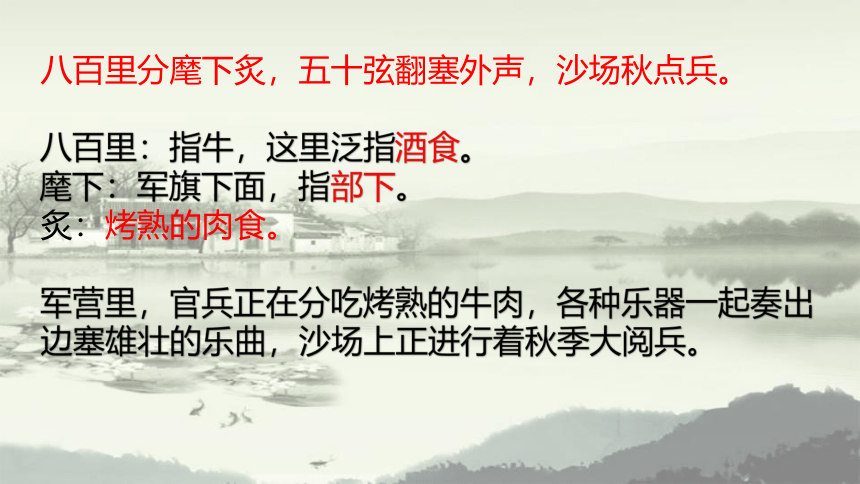

八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

八百里:指牛,这里泛指酒食。

麾下:军旗下面,指部下。

炙:烤熟的肉食。

军营里,官兵正在分吃烤熟的牛肉,各种乐器一起奏出边塞雄壮的乐曲,沙场上正进行着秋季大阅兵。

八百里分麾下炙

八百里的典故:

“八百里”出自《世说新语·汰侈》。说王某有一头珍贵的牛名为"八百里驳(bó)”,有人愿意出资千万与他比试射术,赌注便是这头牛,谁料对方一箭获胜,便立即杀掉了八百里驳,将它烤来吃了。

驳,是骏马的称呼,这里用来形容牛,自然是赞美它如骏马般的形态之美;八百里,是形容它善于奔驰,可以视作一个形容词。连起来"八百里驳”,就是一头善于奔驰的如骏马般的牛,自然是珍贵无比了。

八百里分麾下炙,

正确的断句是:

八百里 / 分 / 麾下 / 炙

五十弦 / 翻 / 塞外声

五十弦:原指瑟,这里泛指各种乐器。

翻:演奏。

塞外声:指悲壮粗犷的军乐。

与“吹角连营”相呼应,写出了战歌嘹亮、乐器轰鸣的热烈场面,这些词营造了军营雄浑阔大的意境。

1.用简洁的语言描绘“八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵”的壮观场面。

明确:士兵们欢欣鼓舞,饱餐将军分给的烤牛肉;军中奏起振奋人心的战斗乐曲,将士们排着整齐的队伍,在这秋高气爽的时节接受将军的检阅。

2.炼字赏析“沙场秋点兵”中的“秋”字妙在何处。

明确:“秋”字

(1)点明了季节。

(2)为将士出征增添了肃杀的气氛,同时也暗示了战争的残酷。

(3)让人联想到了秋高马壮之时出征,预示着战无不胜的前景。

3.用自己的话描绘“沙场秋点兵”画面。

明确:在深秋肃杀的疆场上,威严的将帅正站在高高的检阅台上,将士们排着整齐的队伍披坚执锐,神情肃穆,在这秋高气爽的时节,接受将军的检阅,等待命令,随时准备和敌人厮杀。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。

战马像的卢马一样跑得飞快,弓箭像惊雷一样,震耳离弦。

作:像……一样

的卢:额部有白色斑点的马。《三国志·蜀书·先主传》曾记载:刘备在荆州遇险,他所骑的的卢马“一踊三丈”,驮他脱险。

霹雳:响雷,震雷。这里比喻射箭时弓弦的响声。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。

战马像的卢马一样跑得飞快,弓箭像惊雷一样,震耳离弦。

思考这两句中所用的修辞和表现手法

比喻,(把弓比作霹雳),对偶,的卢的典故

1.赏析“马作的卢飞快,弓如露雳弦惊”

运用“的卢”的典故 和比喻和对偶的修辞,把弓比作霹雳,从视觉和听觉两个方面,生动的再现了紧张而激烈的战斗场面,刻画了一个冲锋陷阵、杀敌立功的将军形象,表现了诗人渴望

杀敌报国,建功立业的雄心壮志。

2.请用自己的语言描述“马作的卢飞快,弓如露雳弦惊”所展现的画面。

战马奔腾,像“的卢”一样飞驰而过。雷声阵阵,原来是放箭的弓弦发出的声音,让人心惊不已。

了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

(我)一心想替君主完成收复国家失地的大业,取得世代相传的美名。只可惜自己已经白发丛生。

1.“了却”“可怜”分别是什么意思?“了却君王天下事”中“天下事”指什么事?

“了却”:完成的意思。

“可怜”:是可惜的意思。

“天下事”:指收复北方失地的国家大事。

1.词末有“可怜白发生”一句。联系整首词,简要分析词人因何而感慨“可怜”。(2分)

一方面表明前面所叙述的年轻时的经历现在只是一种追忆,

另一方面说明自己年近半百,两鬓染霜却壮志难酬的抑郁和愤慨。(意思对即可。2分)

2.“了却君王天下事,赢得生前身后名,可怜白发生”表达了作者怎样的感情?

(1)建功立业的远大抱负。

(2)报国无门的愤慨。

(3)壮志难酬的抑郁。

3.赏析“可怜白发生”。(或炼字赏析“可怜”)

对比的手法,这一句刻画了词人苍老的形象。“可怜”是“可惜”的意思。这个词将词人从梦境拉回现实,结构上与首句前后呼应,与梦境中的理想形成强烈对比反差,感情由豪壮到悲壮。表现了作者报国无门,壮志未酬的悲愤之情。

4.赏析“可怜白发生”一句的表达效果。

这一句凝聚着作者万千感慨,词意急转直下,作品就在这力重干钧的转笔中收尾,有如重锤猛击在铜钟之上,震荡着读者的心。其中“可怜”两字最为沉痛,表现出了极大的惆怅和愤慨。

5.(统编教材思考探究改编)辛弃疾说自己写这首词是“壮词”,试结合作品说说你的理解。(2分)

从内容上看,有军营生活、战斗场面的壮怀激烈;

从思想感情上看,表达的是为国立功的雄心壮志和壮志难酬的感慨悲凉;

从语言风格上看,壮丽而不“纤巧”,所以是“壮词”。

主旨:

中心思想:全词抒发了作者

①杀敌报国,建功立业的雄心壮志

②以及报国无门、壮志难酬的悲愤之情,

③同时也表达了对友人的激励和慰勉。

写作手法:

1.运用虚实结合的写法。

本词第一句为实写,由“看剑”引起回忆;然后用大量篇幅追忆当年抗金义军的军旅生活,充满了浪漫主义情感,采用的是虚写; 结尾“可怜白发生”再次实写,词也收束,耐人回味。

2.构思奇特,结构奇变。

本词打破一般词上片写景、下片抒情的传统写法。除首尾两句写现实外,中间全写梦境,将爱国之心忠君之念及自己的豪情壮志推向顶点,结句猛然跌回现实,在梦境与现实的强烈对比中,宣泄了词人壮志难酬的一腔悲愤。

(1)辛弃疾颇具武才,年轻时曾率一万义军反金投宋,但南宋政府却不重用他。赋闲渐老的他难以驰骋疆场,

只能“ , ”,凝视长剑,梦回沙场,聊以抒发杀敌报国之志。

(2)词中描写战斗获胜,大功告成时,将军意气昂扬的词句是:

, 。

醉里挑灯看剑 梦回吹角连营

了却君王天下事 赢得生前身后名

(3)辛弃疾在词中直抒胸臆、抱负远大的句子是:

, 。

(4)辛弃疾在词中表达了作战的目的和自己理想的句子是:

, 。

(5)辛弃疾在《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》中运用典故,描写激烈的战争场面的句子是:

,

了却君王天下事 赢得生前身后名

了却君王天下事 赢得生前身后名

马作的卢飞快 弓如霹雳弦惊

辛弃疾说自己写《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》是“赋壮词”,试结合作品说说你的理解。

参考答案:“赋壮词”,就是写雄壮风格的词,故作豪言壮语。这首词处处扣着“壮词”来写。开篇即言“醉里挑灯看剑”,可谓壮怀激烈。

接着主要写战场上的情景:号角连营,分炙、奏乐、点兵,马快、弦鸣。这些情景再现,既是词人曾经驰骋沙场的回忆,也是他渴望回到战场的心声,可谓豪情万丈。

写作手法:

词的结尾,放言“了却君王天下事,赢得生前身后名”,便是雄心壮志。

最后一句“可怜白发生”,感叹“老之将至”,也暗指壮志难酬,这给“壮词”更增加了慷慨悲凉的色彩。

辛弃疾

作者简介:

辛弃疾(1140-1207),原字坦夫,后改字幼安,号稼轩,山东东路济南府历城县(今济南市)人。南宋豪放派词人,人称“词中之龙”,与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。生于北宋灭亡十三年之后的金人统治地区。少年抗金归宋,曾任江西安抚使、福建安抚使等职。后被主和派排挤,退隐山居。1207年病逝,追赠少师,谥号“忠敏”。辛弃疾词风“激昂豪迈,风流豪放”,代表着南宋豪放词的最高成就。现存词六百多首,有词集《稼轩长短句》等传世。

写作背景:

辛弃疾积极主张抗金北伐,任职期间坚持练兵备战,因而不断遭受主和派的排斥、诬陷。淳熙八年(1181),辛弃疾在两浙西路提点刑狱公事任上,被人弹劾罢官。他不得已退居江西上饶。辛弃疾与陈同甫是志同道合的朋友,二人经常书信往来,诗词唱和。这首词就是当时寄给陈同甫的。

醉里 / 挑灯 / 看剑,梦回 / 吹角 / 连营。八百里 / 分/ 麾下炙,五十弦 / 翻 / 塞外声,沙场 / 秋 / 点兵。 马 / 作 / 的卢 / 飞快,弓 / 如 / 霹雳 / 弦惊。了却 / 君王 / 天下事,赢得 / 生前 / 身后名。可怜 / 白发生!

译文:

酒醉里我挑亮油灯观赏宝剑,梦中回到了当年的各个营垒,接连响起号角声声。军营里,官兵正在分吃烤熟的牛肉,各种乐器一起奏出边塞雄壮的乐曲,沙场上正进行着秋季大阅兵。战马像的卢马一样跑得飞快,弓箭像惊雷一样,震耳离弦。

(我)一心想替君主完成收复国家失地的大业,取得世代相传的美名。只可惜自己已经白发丛生。

本词第一句为实写,由“看剑”引起回忆;然后用大量篇幅追忆当年抗金义军的军旅生活,充满了浪漫主义情感,采用的是虚写; 结尾“可怜白发生”再次实写,词也收束,耐人回味。

除首尾两句写现实外,中间全写梦境。

主旨:

中心思想:全词抒发了作者

①杀敌报国,建功立业的雄心壮志

②以及报国无门、壮志难酬的悲愤之情,

③同时也表达了对友人的激励和慰勉。

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。

梦回:梦中回到。

连营:连在一起的众多军营。

酒醉里我挑亮油灯观赏宝剑,梦中回到了当年的各个营垒,接连响起号角声声。

示例一:运用动作描写(细节描写),(内容)写出词人在夜里酒醉后挑亮灯芯观看宝剑,梦中回到曾经的军营生活,(情感)表达了词人渴望杀敌报国、建功立业的雄心壮志和报国无门、壮志难酬的无奈和悲愤。

示例二:词人写“醉里”和“梦回”的情景,运用虚实结合的手法,表现作者渴望杀敌报国、建功立业的雄心壮志和报国无门、壮志难酬的无奈和悲愤。

1.赏析“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。”

运用动作描写和虚实结合的手法,实写词人在夜里酒醉后挑亮灯芯观看宝剑,虚写梦中回到曾经的军营生活, 表达了词人渴望杀敌报国、建功立业的雄心壮志和报国无门、壮志难酬的无奈和悲愤。

1.赏析“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。”

八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

八百里:指牛,这里泛指酒食。

麾下:军旗下面,指部下。

炙:烤熟的肉食。

军营里,官兵正在分吃烤熟的牛肉,各种乐器一起奏出边塞雄壮的乐曲,沙场上正进行着秋季大阅兵。

八百里分麾下炙

八百里的典故:

“八百里”出自《世说新语·汰侈》。说王某有一头珍贵的牛名为"八百里驳(bó)”,有人愿意出资千万与他比试射术,赌注便是这头牛,谁料对方一箭获胜,便立即杀掉了八百里驳,将它烤来吃了。

驳,是骏马的称呼,这里用来形容牛,自然是赞美它如骏马般的形态之美;八百里,是形容它善于奔驰,可以视作一个形容词。连起来"八百里驳”,就是一头善于奔驰的如骏马般的牛,自然是珍贵无比了。

八百里分麾下炙,

正确的断句是:

八百里 / 分 / 麾下 / 炙

五十弦 / 翻 / 塞外声

五十弦:原指瑟,这里泛指各种乐器。

翻:演奏。

塞外声:指悲壮粗犷的军乐。

与“吹角连营”相呼应,写出了战歌嘹亮、乐器轰鸣的热烈场面,这些词营造了军营雄浑阔大的意境。

1.用简洁的语言描绘“八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵”的壮观场面。

明确:士兵们欢欣鼓舞,饱餐将军分给的烤牛肉;军中奏起振奋人心的战斗乐曲,将士们排着整齐的队伍,在这秋高气爽的时节接受将军的检阅。

2.炼字赏析“沙场秋点兵”中的“秋”字妙在何处。

明确:“秋”字

(1)点明了季节。

(2)为将士出征增添了肃杀的气氛,同时也暗示了战争的残酷。

(3)让人联想到了秋高马壮之时出征,预示着战无不胜的前景。

3.用自己的话描绘“沙场秋点兵”画面。

明确:在深秋肃杀的疆场上,威严的将帅正站在高高的检阅台上,将士们排着整齐的队伍披坚执锐,神情肃穆,在这秋高气爽的时节,接受将军的检阅,等待命令,随时准备和敌人厮杀。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。

战马像的卢马一样跑得飞快,弓箭像惊雷一样,震耳离弦。

作:像……一样

的卢:额部有白色斑点的马。《三国志·蜀书·先主传》曾记载:刘备在荆州遇险,他所骑的的卢马“一踊三丈”,驮他脱险。

霹雳:响雷,震雷。这里比喻射箭时弓弦的响声。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。

战马像的卢马一样跑得飞快,弓箭像惊雷一样,震耳离弦。

思考这两句中所用的修辞和表现手法

比喻,(把弓比作霹雳),对偶,的卢的典故

1.赏析“马作的卢飞快,弓如露雳弦惊”

运用“的卢”的典故 和比喻和对偶的修辞,把弓比作霹雳,从视觉和听觉两个方面,生动的再现了紧张而激烈的战斗场面,刻画了一个冲锋陷阵、杀敌立功的将军形象,表现了诗人渴望

杀敌报国,建功立业的雄心壮志。

2.请用自己的语言描述“马作的卢飞快,弓如露雳弦惊”所展现的画面。

战马奔腾,像“的卢”一样飞驰而过。雷声阵阵,原来是放箭的弓弦发出的声音,让人心惊不已。

了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

(我)一心想替君主完成收复国家失地的大业,取得世代相传的美名。只可惜自己已经白发丛生。

1.“了却”“可怜”分别是什么意思?“了却君王天下事”中“天下事”指什么事?

“了却”:完成的意思。

“可怜”:是可惜的意思。

“天下事”:指收复北方失地的国家大事。

1.词末有“可怜白发生”一句。联系整首词,简要分析词人因何而感慨“可怜”。(2分)

一方面表明前面所叙述的年轻时的经历现在只是一种追忆,

另一方面说明自己年近半百,两鬓染霜却壮志难酬的抑郁和愤慨。(意思对即可。2分)

2.“了却君王天下事,赢得生前身后名,可怜白发生”表达了作者怎样的感情?

(1)建功立业的远大抱负。

(2)报国无门的愤慨。

(3)壮志难酬的抑郁。

3.赏析“可怜白发生”。(或炼字赏析“可怜”)

对比的手法,这一句刻画了词人苍老的形象。“可怜”是“可惜”的意思。这个词将词人从梦境拉回现实,结构上与首句前后呼应,与梦境中的理想形成强烈对比反差,感情由豪壮到悲壮。表现了作者报国无门,壮志未酬的悲愤之情。

4.赏析“可怜白发生”一句的表达效果。

这一句凝聚着作者万千感慨,词意急转直下,作品就在这力重干钧的转笔中收尾,有如重锤猛击在铜钟之上,震荡着读者的心。其中“可怜”两字最为沉痛,表现出了极大的惆怅和愤慨。

5.(统编教材思考探究改编)辛弃疾说自己写这首词是“壮词”,试结合作品说说你的理解。(2分)

从内容上看,有军营生活、战斗场面的壮怀激烈;

从思想感情上看,表达的是为国立功的雄心壮志和壮志难酬的感慨悲凉;

从语言风格上看,壮丽而不“纤巧”,所以是“壮词”。

主旨:

中心思想:全词抒发了作者

①杀敌报国,建功立业的雄心壮志

②以及报国无门、壮志难酬的悲愤之情,

③同时也表达了对友人的激励和慰勉。

写作手法:

1.运用虚实结合的写法。

本词第一句为实写,由“看剑”引起回忆;然后用大量篇幅追忆当年抗金义军的军旅生活,充满了浪漫主义情感,采用的是虚写; 结尾“可怜白发生”再次实写,词也收束,耐人回味。

2.构思奇特,结构奇变。

本词打破一般词上片写景、下片抒情的传统写法。除首尾两句写现实外,中间全写梦境,将爱国之心忠君之念及自己的豪情壮志推向顶点,结句猛然跌回现实,在梦境与现实的强烈对比中,宣泄了词人壮志难酬的一腔悲愤。

(1)辛弃疾颇具武才,年轻时曾率一万义军反金投宋,但南宋政府却不重用他。赋闲渐老的他难以驰骋疆场,

只能“ , ”,凝视长剑,梦回沙场,聊以抒发杀敌报国之志。

(2)词中描写战斗获胜,大功告成时,将军意气昂扬的词句是:

, 。

醉里挑灯看剑 梦回吹角连营

了却君王天下事 赢得生前身后名

(3)辛弃疾在词中直抒胸臆、抱负远大的句子是:

, 。

(4)辛弃疾在词中表达了作战的目的和自己理想的句子是:

, 。

(5)辛弃疾在《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》中运用典故,描写激烈的战争场面的句子是:

,

了却君王天下事 赢得生前身后名

了却君王天下事 赢得生前身后名

马作的卢飞快 弓如霹雳弦惊

辛弃疾说自己写《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》是“赋壮词”,试结合作品说说你的理解。

参考答案:“赋壮词”,就是写雄壮风格的词,故作豪言壮语。这首词处处扣着“壮词”来写。开篇即言“醉里挑灯看剑”,可谓壮怀激烈。

接着主要写战场上的情景:号角连营,分炙、奏乐、点兵,马快、弦鸣。这些情景再现,既是词人曾经驰骋沙场的回忆,也是他渴望回到战场的心声,可谓豪情万丈。

写作手法:

词的结尾,放言“了却君王天下事,赢得生前身后名”,便是雄心壮志。

最后一句“可怜白发生”,感叹“老之将至”,也暗指壮志难酬,这给“壮词”更增加了慷慨悲凉的色彩。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读