第二单元 东西方的先哲单元复习 课件2(人教版选修4)

文档属性

| 名称 | 第二单元 东西方的先哲单元复习 课件2(人教版选修4) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-10-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

2009中国(曲阜)国际孔子文化节突出了

“纪念先哲孔子、弘扬传统文化、实践科学发展、建设和谐社会”这一主题。据所学知识回答:

(1)孔子思想中积极的道德观念主要指什么?

(2)“三孔”(孔府、孔庙、孔林)是世界文化遗产。“三孔”成为世界文化遗产的历史原因是什么?

(3)你知道2008年奥运会的主题理念是什么吗?其理念与2009国际孔子文化节的主题有什么相似点?有何意义?

(4)孔子思想的精华对我们现代精神文明建设有何重要意义?

【命题分析】本题主要考查孔子关于“仁”与伦理道德的思想内容与影响,以及这种思想与现代精神文明建设的关系。第(1)题主要是对基础知识的考查;第(2)题要注意将问题转化,理解问题的本意是考查其思想的影响;第(3)题主要考查2008年奥运会所体现的“人文”思想与儒家思想的相似点,后两问要注意与实际相结合;第(4)题应首先明确其思想精华,然后归纳其意义。

参考答案: (1)“仁者爱人”“以德治民”。

(2)孔子是中国古代伟大的思想家、教育家,备受后人的推崇;儒家思想对中国传统文化影响很大;孔子是世界文化名人之一;儒家思想是封建社会的正统思想,历代封建统治者注重“三孔”的修建与保护等。

(3)“科技奥运、人文奥运、绿色奥运”。相似点:都体现了人文色彩。意义:有利于推动和谐社会、和谐世界的建设。

(4)孔子思想中的“仁”与“德”,蕴涵着朴素的“民本”与“和谐”观念,再加上其永不过时的教育理念,为现代精神文明建设与和谐社会的构建提供了可汲取的养分。

1.(2010·北京模拟)阅读下列材料:

材料一

材料二 苏格拉底(公元前469~前399年)与孔子(公元前551~前479年),分别是西方和东方历史上最早以私人身份从事讲学的教育家、思想家,两人都被誉为“人类的导师”。孔子还曾被称为“圣人”。孔子讲学的方式也是采用对话的形式。孔子与人的对话如诗篇一样,语言简洁、明快、生动,内蕴丰厚,有很多的话就是人生格言。如“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也”、“不义而富且贵,于我如浮云”、“君子坦荡荡,小人常戚戚”,对语言的锤炼,是与他对人的修养要求分不开的。

孔子,他以诗、礼、乐等形式,以与弟子之间展开对话的形式来追寻人之为人的美。孔子认为完美的人是有仁爱之心的能“爱人”的人。他倡导群体意识,倡导人与人之间的和谐,向往天人合一的和平的艺术的人生。

请回答:

(1)根据材料说明孔子的世界地位怎样

(2)概述孔子的基本思想主张。

(3)孔子的儒家思想对今天建设社会主义和谐社会有何借鉴意义

【解析】本题以世界各地孔子学院的纷纷举办为材料背景,考查学生概括归纳问题和评价能力。第(1)题根据材料介绍回答,从思想家、教育家角度进行说明;第(2)题回答孔子基本思想主张应紧扣其思想的三个核心主张,即仁、礼、中庸思想,另外应指出其教育思想;第(3)题应指出孔子思想包含“和谐”的精神,有利于人际交往、社会关系和谐发展。

答案: (1)孔子作为中国古代大思想家和大教育家,不仅对中华民族影响深远,而且对亚洲及对世界都有重大影响,所以被奉为“世界文化名人”而受到尊敬。

(2)政治:核心思想是“仁” (仁爱),包含着仁爱、关怀、体谅、容忍等一切美德。以“礼”来规范人与人之间的关系,把“礼”作为立国立身的基础。倡导“群体意识”,倡导人与人之间的和谐。哲学:“中庸”之道, “过犹不及”。教育: “有教无类”、 “因材施教”等。

(3)孔子思想包含的中华民族的传统美德对今天建设社会主义和谐社会仍具现实意义。如,“己所不欲,勿施于人”、重义轻利、倡导人与人之间的和谐关系,这些思想仍是我们今天需要弘扬的。

2.阅读下列材料,回答问题:

材料一 孔子反对以俑殉葬,因为俑像人形,他愤愤地说:“始作俑者,其无后乎”;孔子的马棚失火,他先问是否有人受伤,不问马;孔子认为在仁爱之中,“亲亲为大”。孔子的学生问他,如果父亲偷了别人的羊,作儿子的应该怎么办?孔子的回答是,儿子不但不能检举,还要替父亲隐瞒。

材料二 孔子说:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。”“不义而富且贵,于我如浮云。”

“见贤思齐焉,见不贤而自省身也。”

“君子忧道不忧贫。”

“君子喻于义,小人喻于利。”

(1)依据材料一,说说你对孔子的“仁”“礼”有哪些进一步的认识?

(2)材料二所说的君子人格体现了孔子很多的价值追求,今天看来,哪些是积极的?哪些是消极的?

【解析】本题以孔子的言论为材料情境设置问题,考查学生理解归纳材料信息并进行分析评价的能力。材料一主要反映孔子以人为本,重视人性的仁爱思想。材料二主要体现孔子重义轻利,自我反省等人格追求,但儒家思想中以孝悌为基础的仁失去原则是不可取的,把人分为君子、小人也是违背平等原则的。

答案: (1)认识:重视人性,以人为本,以血缘之爱为基础,把父子兄弟的爱升华为人间普遍的爱,但是“子不言父过”等原则带有局限性。

(2)重义轻利、安贫乐道、自我反省等,是积极的;“君子”“小人”划分体现了不平等性,是消极的。

3.阅读下列材料:

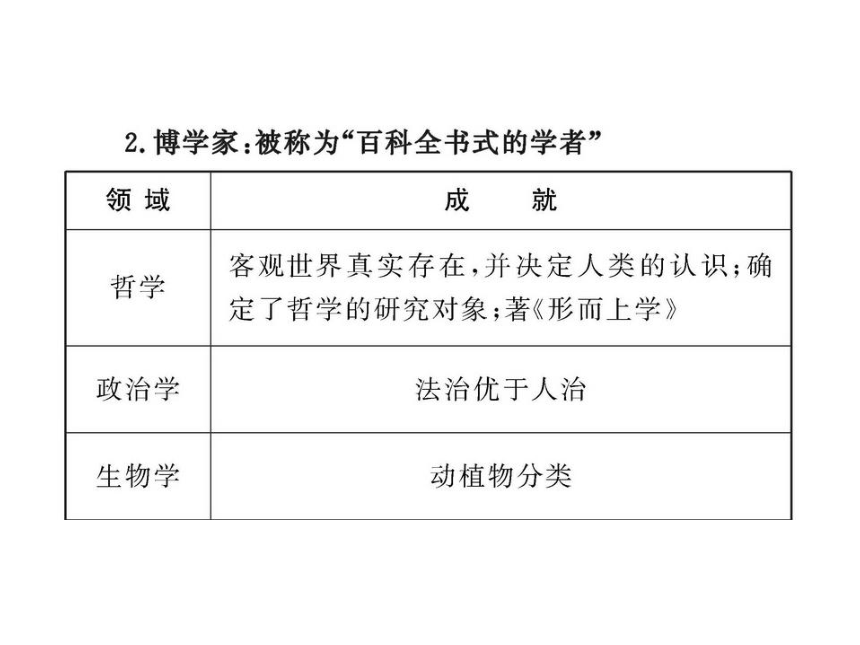

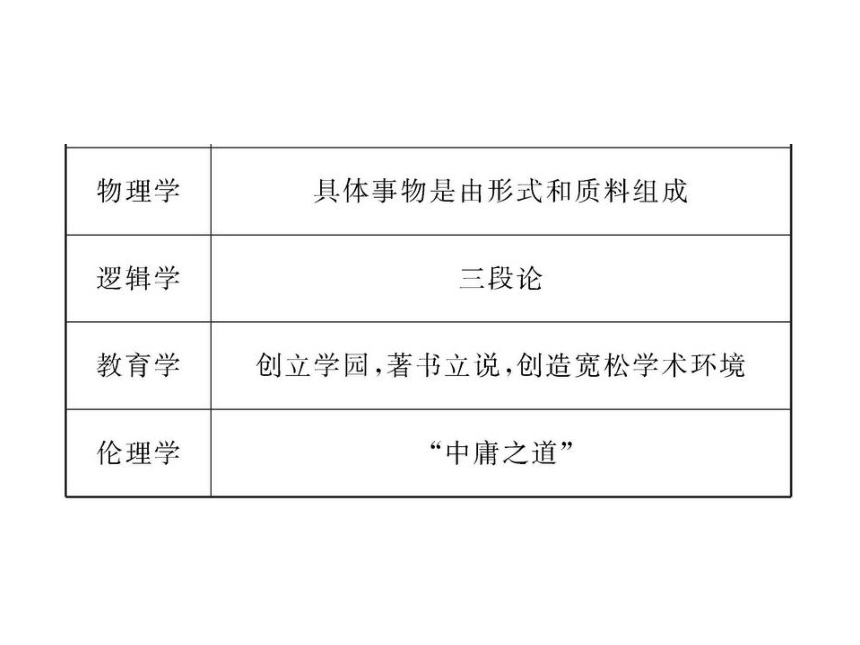

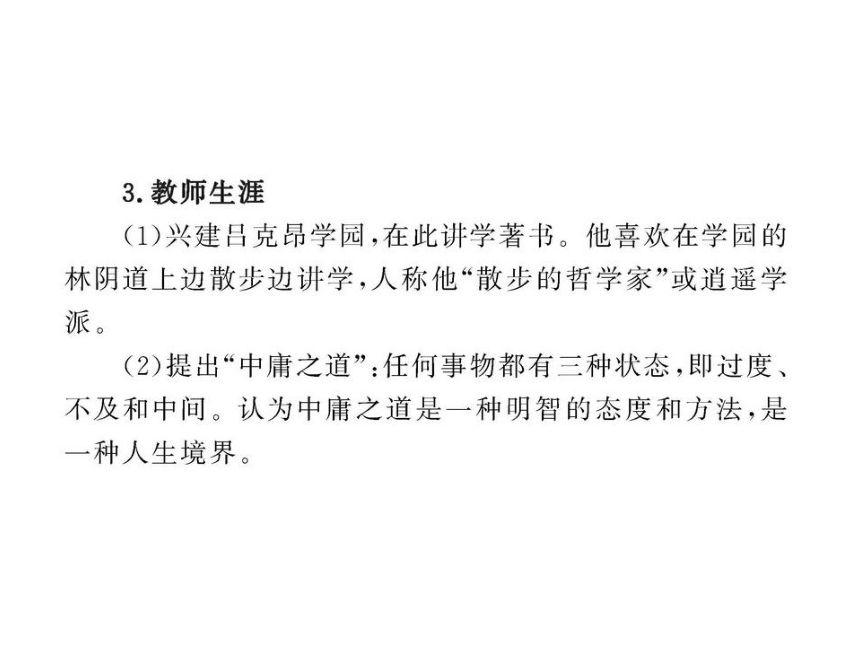

材料一 古希腊大哲学家亚里士多德是柏拉图的学生,曾于公元前335年在雅典的吕克昂创立学校,教授哲学。据说亚里士多德在讲学时,有边说边走的习惯,所以这个学校又称为逍遥学院,学校中师生及后来的学者,都被称为逍遥学派。

材料二 亚里士多德有句名言:“吾爱吾师,但更爱真理。”他与他的老师柏拉图之间有一个故事。曾经,柏拉图讲述自己对人的含义的定论:“人是没有羽毛的两脚直立的动物。”于是,亚里士多德便想出了办法来推翻老师的谬论。他将一只公鸡的毛全部拔光立于众人面前,对他的老师说:“这就是老师的‘人’!”

请回答:

(1)结合材料一,你怎样看待亚里士多德的教学方法

(2)结合材料二中“吾爱吾师,但更爱真理”的名言,你如何看待亚里士多德对待老师和真理的态度

【解析】本题以亚里士多德对世界思想文化的贡献为主题,考查学生分析评价能力。第(1)题应结合材料一中的信息“有边说边走的习惯”,再联系教材相关知识归纳答案;解答第(2)题应理清爱师与爱真理的内在联系。

答案: (1)亚里士多德的教学方法别具一格,不拘泥于固定的教学模式。通过讨论和交谈的方式传授学生知识,具有启发性。由于亚里士多德采用这样的教学方法,历史上把他及他的弟子称为“逍遥学派”。

(2)亚里士多德热爱和尊敬他的老师,但更加热爱真理,追求真理。体现了亚里士多德在治学过程中,注意吸收前人的研究成果,但绝不盲从。

1.《论语·乡党篇》记载,一次孔子家马厩失火,孔子退朝,问“伤人乎”?不问马。孔子关心人而不关心马,这主要体现了( )

A.孔子主张平等对待下人

B.春秋时奴隶地位提高

C.孔子“仁”的主张

D.孔子反对等级差别

【解析】选C。本题考查分析理解能力。材料表明孔子关心他人,注重调整人际关系,这正是孔子“仁”的思想的体现。孔子的“仁爱”有差别,“礼”实质上是维护等级秩序,A、B、D可排除。故选C。

2.在秦以后的中国封建社会,不论是贤君还是昏王,几乎无不尊崇孔子,利用孔子的思想统治国家,最主要的原因

是( )

A.孔子倡导的“仁”的思想受到人民的普遍拥护

B.孔子的思想有利于缓和矛盾、巩固统治、维护统一

C.孔子的思想促进了中国古代教育的发展

D.孔子的思想是建立在科学的基础之上的

【解析】选B。本题考查分析问题的能力。孔子主张“仁”“礼”,这一思想有利于缓和矛盾。A、C、D三项均与题干中“利用孔子的思想统治国家”的信息不符。故选B。

3.(2010·南通模拟)孔子作为伟大的教育家,对推动我国古代文化教育事业贡献最大的是( )

A.“有教无类”的办学思想

B.“因材施教”的教学方法

C.“知之为知之”的学习态度

D.“温故知新”的学习方法

【解析】选A。本题考查学生分析认识能力。孔子提出“有教无类”,开创私学,打破春秋以前贵族垄断文化的局面,为教育的推广创造了条件。因此大大推动我国古代文化教育事业的发展。B、C、D均为在“有教无类”教育思想之下的具体教育方式方法,因此不属于最大贡献。

4.(2010·海南模拟)孔子主张“正名”,试图把当时已经混淆的社会等级秩序矫正过来,达到规范人们言行和使社会有“序”的目的。这一主张的思想核心是( )

A.“仁” B.“礼” C.“德” D.“孝”

【解析】选B。本题考查迁移运用历史知识的能力。孔子主张“正名”的实质就是恢复西周的等级秩序,维护奴隶制度。A、C明显与题干信息不符;D应包含于B中。故选B。

5.(2010·连云港模拟)春秋时期,鲁国大夫季孙氏使用了“八佾”,孔子知道后气愤地说:“是可忍孰不可忍。”季孙氏的这一行为主要与孔子的下列哪一方面主张严重相悖

( )

A.仁 B.义 C.礼 D.信

【解析】选C。本题考查学生理解能力。“八佾”是古代天子用的一种乐舞。据《周礼》规定,只有周天子才可以使用八佾,诸侯为六佾,卿大夫为四佾,士用二佾。季孙氏是卿大夫,只能用四佾。季孙氏使用八佾,违背周礼,故孔子气愤。

6.亚里士多德说:“一个人过度好胜就成了鲁莽,过度恐惧而畏缩不前就变成了怯懦。”这反映了他的( )

A.法治思想 B.中庸之道思想

C.乌托邦思想 D.唯心主义的理念论

【解析】选B。本题考查学生理解识记能力。亚里士多德的“中庸之道”认为:任何事物都有三种状态,任何行为和感受都有一个中间性问题,过度与不及产生失误,中间往往能够获得成功并受人称赞。因此题目反映的是中庸之道思想。

7.“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”——孔子。“慷慨是挥霍与吝啬之间的中庸。”——亚里士多德。对于上述材料,下列说法不正确的是( )

A.材料体现的都是一种中庸思想

B.两人都反对过和不及,认为要恰到好处

C.孔子主张两者兼备,亚里士多德反对两端,取中间

D.两者的中庸思想如出一辙

【解析】选D。本题考查学生分析对比能力。孔子主张文、质都应具有,而亚里士多德主张应取中间状态,故D项说法不正确。

8.(2010·宿迁模拟)阅读下列材料:

材料一 为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之……子为政,焉用杀?子欲善而民善也。道(同“导”,治理、引导)之以政,齐(整治、约束)之以刑,民免(避免犯罪)而无耻(羞耻之心);道之以德,齐之以礼,民有耻且格(正)。

——《论语》

材料二 假如公正是少数人的意愿,就会出现暴君,假如公正是以数目取胜的多数人的意愿,他们就会行施不公,没收少数富人的财产……人们应该选取中庸,即不过度,也不无及。

——《亚里士多德全集》

请回答:

(1)依据材料概括孔子、亚里士多德的政治思想。

(2)结合所学知识概括指出两人思想差异的原因。

(3)为了传播他们的思想,他们采取的共同方式是什么?请结合史实加以说明。

(4)我们对他们的思想应该如何评价?

【解析】本题考查学生阅读、分析比较能力。第(1)题,应

从材料中找出两人各自的政治思想。第(2)题,可从当时的

政治、经济环境及其个人等方面分析。第(3)题,应先分别

找出各自的方式,然后归纳总结。第(4)题,应从思想的时

代性、对后世的积极性等角度简单回答。

答案: (1)孔子:以德治国,以礼来规范人的行为。亚里士多德:公正是在多数人和少数人的意愿之间实现中庸。

(2)社会环境;经济发展状况;个人的学识和经历。

(3)兴办学校,传播思想。孔子兴办私学;亚里士多德兴建吕克昂学园。

(4)是一定的历史的产物,有其合理的成分,对后世产生重大影响。

2009中国(曲阜)国际孔子文化节突出了

“纪念先哲孔子、弘扬传统文化、实践科学发展、建设和谐社会”这一主题。据所学知识回答:

(1)孔子思想中积极的道德观念主要指什么?

(2)“三孔”(孔府、孔庙、孔林)是世界文化遗产。“三孔”成为世界文化遗产的历史原因是什么?

(3)你知道2008年奥运会的主题理念是什么吗?其理念与2009国际孔子文化节的主题有什么相似点?有何意义?

(4)孔子思想的精华对我们现代精神文明建设有何重要意义?

【命题分析】本题主要考查孔子关于“仁”与伦理道德的思想内容与影响,以及这种思想与现代精神文明建设的关系。第(1)题主要是对基础知识的考查;第(2)题要注意将问题转化,理解问题的本意是考查其思想的影响;第(3)题主要考查2008年奥运会所体现的“人文”思想与儒家思想的相似点,后两问要注意与实际相结合;第(4)题应首先明确其思想精华,然后归纳其意义。

参考答案: (1)“仁者爱人”“以德治民”。

(2)孔子是中国古代伟大的思想家、教育家,备受后人的推崇;儒家思想对中国传统文化影响很大;孔子是世界文化名人之一;儒家思想是封建社会的正统思想,历代封建统治者注重“三孔”的修建与保护等。

(3)“科技奥运、人文奥运、绿色奥运”。相似点:都体现了人文色彩。意义:有利于推动和谐社会、和谐世界的建设。

(4)孔子思想中的“仁”与“德”,蕴涵着朴素的“民本”与“和谐”观念,再加上其永不过时的教育理念,为现代精神文明建设与和谐社会的构建提供了可汲取的养分。

1.(2010·北京模拟)阅读下列材料:

材料一

材料二 苏格拉底(公元前469~前399年)与孔子(公元前551~前479年),分别是西方和东方历史上最早以私人身份从事讲学的教育家、思想家,两人都被誉为“人类的导师”。孔子还曾被称为“圣人”。孔子讲学的方式也是采用对话的形式。孔子与人的对话如诗篇一样,语言简洁、明快、生动,内蕴丰厚,有很多的话就是人生格言。如“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也”、“不义而富且贵,于我如浮云”、“君子坦荡荡,小人常戚戚”,对语言的锤炼,是与他对人的修养要求分不开的。

孔子,他以诗、礼、乐等形式,以与弟子之间展开对话的形式来追寻人之为人的美。孔子认为完美的人是有仁爱之心的能“爱人”的人。他倡导群体意识,倡导人与人之间的和谐,向往天人合一的和平的艺术的人生。

请回答:

(1)根据材料说明孔子的世界地位怎样

(2)概述孔子的基本思想主张。

(3)孔子的儒家思想对今天建设社会主义和谐社会有何借鉴意义

【解析】本题以世界各地孔子学院的纷纷举办为材料背景,考查学生概括归纳问题和评价能力。第(1)题根据材料介绍回答,从思想家、教育家角度进行说明;第(2)题回答孔子基本思想主张应紧扣其思想的三个核心主张,即仁、礼、中庸思想,另外应指出其教育思想;第(3)题应指出孔子思想包含“和谐”的精神,有利于人际交往、社会关系和谐发展。

答案: (1)孔子作为中国古代大思想家和大教育家,不仅对中华民族影响深远,而且对亚洲及对世界都有重大影响,所以被奉为“世界文化名人”而受到尊敬。

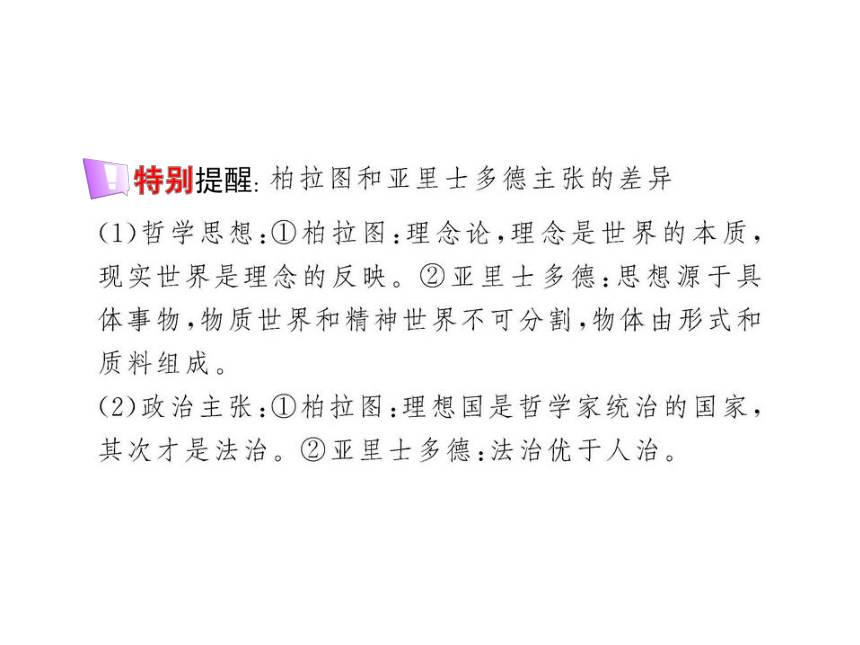

(2)政治:核心思想是“仁” (仁爱),包含着仁爱、关怀、体谅、容忍等一切美德。以“礼”来规范人与人之间的关系,把“礼”作为立国立身的基础。倡导“群体意识”,倡导人与人之间的和谐。哲学:“中庸”之道, “过犹不及”。教育: “有教无类”、 “因材施教”等。

(3)孔子思想包含的中华民族的传统美德对今天建设社会主义和谐社会仍具现实意义。如,“己所不欲,勿施于人”、重义轻利、倡导人与人之间的和谐关系,这些思想仍是我们今天需要弘扬的。

2.阅读下列材料,回答问题:

材料一 孔子反对以俑殉葬,因为俑像人形,他愤愤地说:“始作俑者,其无后乎”;孔子的马棚失火,他先问是否有人受伤,不问马;孔子认为在仁爱之中,“亲亲为大”。孔子的学生问他,如果父亲偷了别人的羊,作儿子的应该怎么办?孔子的回答是,儿子不但不能检举,还要替父亲隐瞒。

材料二 孔子说:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。”“不义而富且贵,于我如浮云。”

“见贤思齐焉,见不贤而自省身也。”

“君子忧道不忧贫。”

“君子喻于义,小人喻于利。”

(1)依据材料一,说说你对孔子的“仁”“礼”有哪些进一步的认识?

(2)材料二所说的君子人格体现了孔子很多的价值追求,今天看来,哪些是积极的?哪些是消极的?

【解析】本题以孔子的言论为材料情境设置问题,考查学生理解归纳材料信息并进行分析评价的能力。材料一主要反映孔子以人为本,重视人性的仁爱思想。材料二主要体现孔子重义轻利,自我反省等人格追求,但儒家思想中以孝悌为基础的仁失去原则是不可取的,把人分为君子、小人也是违背平等原则的。

答案: (1)认识:重视人性,以人为本,以血缘之爱为基础,把父子兄弟的爱升华为人间普遍的爱,但是“子不言父过”等原则带有局限性。

(2)重义轻利、安贫乐道、自我反省等,是积极的;“君子”“小人”划分体现了不平等性,是消极的。

3.阅读下列材料:

材料一 古希腊大哲学家亚里士多德是柏拉图的学生,曾于公元前335年在雅典的吕克昂创立学校,教授哲学。据说亚里士多德在讲学时,有边说边走的习惯,所以这个学校又称为逍遥学院,学校中师生及后来的学者,都被称为逍遥学派。

材料二 亚里士多德有句名言:“吾爱吾师,但更爱真理。”他与他的老师柏拉图之间有一个故事。曾经,柏拉图讲述自己对人的含义的定论:“人是没有羽毛的两脚直立的动物。”于是,亚里士多德便想出了办法来推翻老师的谬论。他将一只公鸡的毛全部拔光立于众人面前,对他的老师说:“这就是老师的‘人’!”

请回答:

(1)结合材料一,你怎样看待亚里士多德的教学方法

(2)结合材料二中“吾爱吾师,但更爱真理”的名言,你如何看待亚里士多德对待老师和真理的态度

【解析】本题以亚里士多德对世界思想文化的贡献为主题,考查学生分析评价能力。第(1)题应结合材料一中的信息“有边说边走的习惯”,再联系教材相关知识归纳答案;解答第(2)题应理清爱师与爱真理的内在联系。

答案: (1)亚里士多德的教学方法别具一格,不拘泥于固定的教学模式。通过讨论和交谈的方式传授学生知识,具有启发性。由于亚里士多德采用这样的教学方法,历史上把他及他的弟子称为“逍遥学派”。

(2)亚里士多德热爱和尊敬他的老师,但更加热爱真理,追求真理。体现了亚里士多德在治学过程中,注意吸收前人的研究成果,但绝不盲从。

1.《论语·乡党篇》记载,一次孔子家马厩失火,孔子退朝,问“伤人乎”?不问马。孔子关心人而不关心马,这主要体现了( )

A.孔子主张平等对待下人

B.春秋时奴隶地位提高

C.孔子“仁”的主张

D.孔子反对等级差别

【解析】选C。本题考查分析理解能力。材料表明孔子关心他人,注重调整人际关系,这正是孔子“仁”的思想的体现。孔子的“仁爱”有差别,“礼”实质上是维护等级秩序,A、B、D可排除。故选C。

2.在秦以后的中国封建社会,不论是贤君还是昏王,几乎无不尊崇孔子,利用孔子的思想统治国家,最主要的原因

是( )

A.孔子倡导的“仁”的思想受到人民的普遍拥护

B.孔子的思想有利于缓和矛盾、巩固统治、维护统一

C.孔子的思想促进了中国古代教育的发展

D.孔子的思想是建立在科学的基础之上的

【解析】选B。本题考查分析问题的能力。孔子主张“仁”“礼”,这一思想有利于缓和矛盾。A、C、D三项均与题干中“利用孔子的思想统治国家”的信息不符。故选B。

3.(2010·南通模拟)孔子作为伟大的教育家,对推动我国古代文化教育事业贡献最大的是( )

A.“有教无类”的办学思想

B.“因材施教”的教学方法

C.“知之为知之”的学习态度

D.“温故知新”的学习方法

【解析】选A。本题考查学生分析认识能力。孔子提出“有教无类”,开创私学,打破春秋以前贵族垄断文化的局面,为教育的推广创造了条件。因此大大推动我国古代文化教育事业的发展。B、C、D均为在“有教无类”教育思想之下的具体教育方式方法,因此不属于最大贡献。

4.(2010·海南模拟)孔子主张“正名”,试图把当时已经混淆的社会等级秩序矫正过来,达到规范人们言行和使社会有“序”的目的。这一主张的思想核心是( )

A.“仁” B.“礼” C.“德” D.“孝”

【解析】选B。本题考查迁移运用历史知识的能力。孔子主张“正名”的实质就是恢复西周的等级秩序,维护奴隶制度。A、C明显与题干信息不符;D应包含于B中。故选B。

5.(2010·连云港模拟)春秋时期,鲁国大夫季孙氏使用了“八佾”,孔子知道后气愤地说:“是可忍孰不可忍。”季孙氏的这一行为主要与孔子的下列哪一方面主张严重相悖

( )

A.仁 B.义 C.礼 D.信

【解析】选C。本题考查学生理解能力。“八佾”是古代天子用的一种乐舞。据《周礼》规定,只有周天子才可以使用八佾,诸侯为六佾,卿大夫为四佾,士用二佾。季孙氏是卿大夫,只能用四佾。季孙氏使用八佾,违背周礼,故孔子气愤。

6.亚里士多德说:“一个人过度好胜就成了鲁莽,过度恐惧而畏缩不前就变成了怯懦。”这反映了他的( )

A.法治思想 B.中庸之道思想

C.乌托邦思想 D.唯心主义的理念论

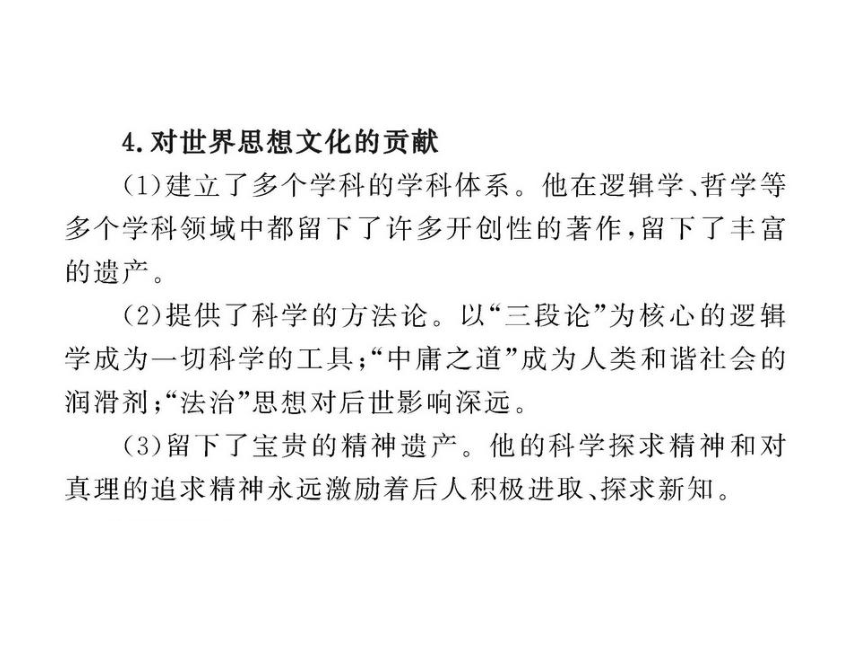

【解析】选B。本题考查学生理解识记能力。亚里士多德的“中庸之道”认为:任何事物都有三种状态,任何行为和感受都有一个中间性问题,过度与不及产生失误,中间往往能够获得成功并受人称赞。因此题目反映的是中庸之道思想。

7.“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”——孔子。“慷慨是挥霍与吝啬之间的中庸。”——亚里士多德。对于上述材料,下列说法不正确的是( )

A.材料体现的都是一种中庸思想

B.两人都反对过和不及,认为要恰到好处

C.孔子主张两者兼备,亚里士多德反对两端,取中间

D.两者的中庸思想如出一辙

【解析】选D。本题考查学生分析对比能力。孔子主张文、质都应具有,而亚里士多德主张应取中间状态,故D项说法不正确。

8.(2010·宿迁模拟)阅读下列材料:

材料一 为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之……子为政,焉用杀?子欲善而民善也。道(同“导”,治理、引导)之以政,齐(整治、约束)之以刑,民免(避免犯罪)而无耻(羞耻之心);道之以德,齐之以礼,民有耻且格(正)。

——《论语》

材料二 假如公正是少数人的意愿,就会出现暴君,假如公正是以数目取胜的多数人的意愿,他们就会行施不公,没收少数富人的财产……人们应该选取中庸,即不过度,也不无及。

——《亚里士多德全集》

请回答:

(1)依据材料概括孔子、亚里士多德的政治思想。

(2)结合所学知识概括指出两人思想差异的原因。

(3)为了传播他们的思想,他们采取的共同方式是什么?请结合史实加以说明。

(4)我们对他们的思想应该如何评价?

【解析】本题考查学生阅读、分析比较能力。第(1)题,应

从材料中找出两人各自的政治思想。第(2)题,可从当时的

政治、经济环境及其个人等方面分析。第(3)题,应先分别

找出各自的方式,然后归纳总结。第(4)题,应从思想的时

代性、对后世的积极性等角度简单回答。

答案: (1)孔子:以德治国,以礼来规范人的行为。亚里士多德:公正是在多数人和少数人的意愿之间实现中庸。

(2)社会环境;经济发展状况;个人的学识和经历。

(3)兴办学校,传播思想。孔子兴办私学;亚里士多德兴建吕克昂学园。

(4)是一定的历史的产物,有其合理的成分,对后世产生重大影响。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治家

- 第1课 统一中国的第一个皇帝秦始皇

- 第2课 大唐盛世的奠基人唐太宗

- 第3课 统一多民族国家的捍卫者康熙帝

- 第二单元 东西方的先哲

- 第1课 儒家文化创始人孔子

- 探究活动课一 追寻孔子的足迹

- 第2课 西方哲学的代表柏拉图

- 第3课 古希腊文化的集大成者亚里士多德

- 第三单元 欧美资产阶级革命时代的杰出人物

- 第1课 英国革命的领导者克伦威尔

- 第2课 美国国父华盛顿

- 第3课 一代雄狮拿破仑

- 第四单元 亚洲觉醒的先躯

- 第1课 中国民主革命的先行者孙中山

- 第2课 圣雄甘地

- 第3课 新土耳其的缔造者凯末尔

- 第五单元 无产阶级革命家

- 第1课 科学社会主义的奠基人马克思

- 第2课 无产阶级革命导师恩格斯

- 第3课 第一个社会主义国家的缔造者列宁

- 第4课 新中国的缔造者毛泽东

- 第5课 中国改革开放和现代化建设的总设计师邓小平

- 探究活动课二 春天的故事

- 第六单元 杰出的科学家

- 第1课 杰出的中医药学家李时珍

- 第2课 中国铁路之父詹天佑

- 第3课 中国地质力学的奠基人李四光

- 第4课 近代科学之父牛顿

- 第5课 20世纪的科学伟人爱因斯坦