人教版必修3 第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成 课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修3 第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成 课件(20张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-11-23 11:15:18 | ||

图片预览

文档简介

第 1课

“百家争鸣”和儒家思想

的形成

第五届世界儒学大会暨2012年度孔子文化奖颁奖典礼在孔子研究院隆重举行。本届大会上突出了现实性,主题为“儒家思想的当代意义”。围绕“儒家理论与市场理论”、“中华元典与现代文明”、“儒学与国民教育”等重大现实议题进行了深入研讨与广泛对话。

课堂导入

课堂导入

俗话说“有实力才有魅力”,一个人在2500多年后还有这么大的影响,孔子的魅力在哪里?儒家思想是怎样形成的?

推进新课

“百家争鸣”局面的出现

1. “百家争鸣”的概念

(1)所谓“百家”,是泛指,意为数量多。《汉书?艺文志》上主要分为儒家、墨家、道家、法家、阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家、小说家等十家。

(2)所谓“争鸣”是指争论和辩难

“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中不同学派按照本阶级(层)或本集团的利益和要求,对宇宙对社会、万事万物作出解释。于是,他们著书立说,广收门徒,高谈阔论,互相辩难,争相发表自己的见解。于是形成各流派争芳斗艳的局面。

推进新课

“百家争鸣”局面的出现

合作探究

“诸子百家”为什么要争论辩难?有什么深刻的社会原因?

春秋战国时期是社会大变革时代,奴隶社会日益崩溃,封建社会逐步确立。

(1)经济上,井田制崩溃,社会经济迅速发展。铁器的使用和牛耕的推广,促使井田制走向瓦解;封建经济的迅速发展,为学术文化的繁荣提供了物质条件。

(2)政治上,周王室衰微,诸侯纷争,分封制瓦解。各种力量在争衡、较量。对社会变革的现实发表不同的看法,提出改革时弊的各种方案,就必然会出现观点各异的现象;加上新的统治阶级还未有绝对的权威,人们的思想也就不受任何条框的束缚和制约,尽可以畅所欲言。

(3)阶级关系上,“士”阶层的活跃和受重用。各诸侯国都想富国强兵,兼并他国,取代周天子的地位,因而特别地礼贤下士;士人们代表本阶层或政治派别的利益和要求,希望实现用自己的思想主张治国平天下的政治愿望。

(4)思想文化上,从“学在官府”到“学在民间”,私学兴起。私学的兴起,造就了一大批知识渊博和阅历丰富的士,同时也为学术繁荣提供了舆论阵地。在社会上,一批以传播文化,发展学术为宗旨的社会力量被称为“诸子百家”。

推进新课

“百家争鸣”局面的出现

合作探究

百家争鸣出现的根本原因与直接原因是什么?

根本原因:生产力的发展,社会处于变革时代;

直接原因:各家学派代表著书立说,互相批驳,形成“争鸣”局面。

推进新课

“百家争鸣”局面的出现

春秋战国时期,学术思想空前发达。当时学派很多,主要有是个学派:儒家、道家、法家、墨家、名家、阴阳家、纵横家、杂家、农家和小说家,合为“十家”。由于小说家没有系统化的理论,不能称其为一个学派,其他的九家被称为“九流”。其中儒家、道家、法家和墨家对当时和后世的影响较为深远。

历

史

纵

横

主要派别代表:三教九流。

其中影响较大的有

儒家:孔子、孟子、荀子。

道家:老子、庄子。

墨家:墨子。

法家:商鞅、韩非等。

历史影响:这些学派相互诘难、批驳,形成了“百家争鸣“的局面;同时,各派吸收、融合,逐步形成了中国的传统文化体系。对当时和后世影响深远。

推进新课

“百家争鸣”局面的出现

合作探究

百家争鸣对中国社会有何重大影响?

“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,是中国学术文化,思想道德发展史上的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础。

推进新课

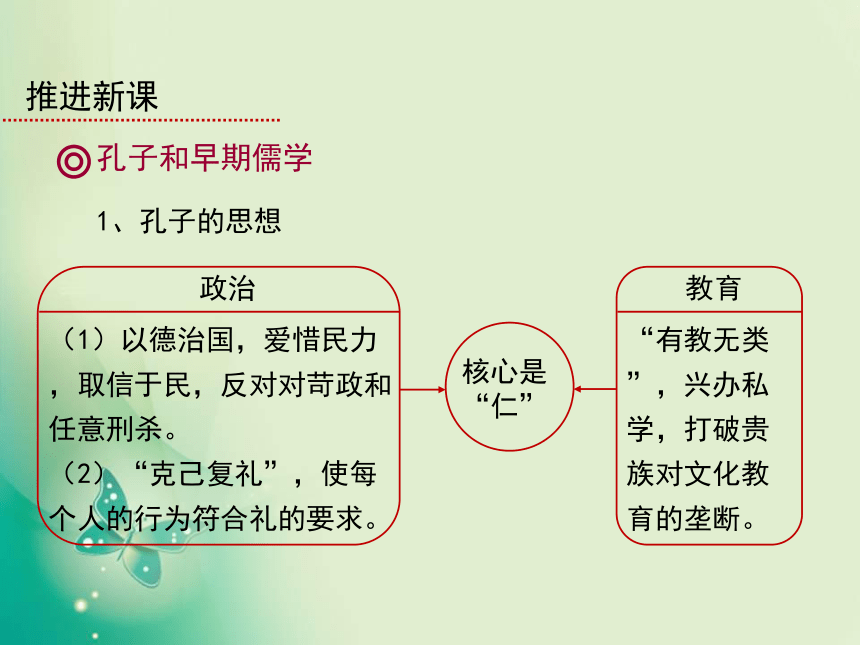

孔子和早期儒学

1、孔子的思想

政治

(1)以德治国,爱惜民力,取信于民,反对对苛政和任意刑杀。

(2)“克己复礼”,使每个人的行为符合礼的要求。

核心是“仁”

教育

“有教无类”,兴办私学,打破贵族对文化教育的垄断。

推进新课

孔子和早期儒学

合作探究

对孔子思想中“仁”和“礼”的认识?

(1)“仁”:①主要内容:“仁者爱人”,“德”是孔子“仁”的思想在政治上的体现。②评价:这一思想对建立和谐的人际关系,对制约统治者对民众的过度盘剥,对中华民族传统理论道德的形成,产生了深远的影响。

(2)“礼”:①主要内容:“克己复礼”。②评价:是孔子思想中的保守部分,他承认阶级压迫,维护等级制度,成为封建统治者维护统治的思想工具。但“礼”的思想对于稳定社会秩序、发展生产力、制约社会下层的反叛意识起到了很大的作用。

推进新课

孔子和早期儒学

思

想

人

物

政治思想

政治思想

政治思想

2.战国时期孟子和荀子的思想

(1)主张

孟子

“仁政”

“民贵君轻”

“性本善”

荀子

“仁义”

“王道”

“君舟民水”

“人之性恶”

推进新课

孔子和早期儒学

2.战国时期孟子和荀子的思想

(2)影响

①孟子、荀子对儒家思想加以总结和改造,又吸收了一些其他学派的积极合理成分,使儒学体系更加完整,儒家思想更能适应社会的需要。

②战国后期,儒学发展成为诸子百家中的蔚然大宗。

推进新课

孔子和早期儒学

3.孔子、孟子、荀子思想比较

春秋( 产生)

战国(发展)

代表

孔子

孟子

荀子

阶级属性

没落的奴隶主贵族

新兴的地主阶级

主

张

仁的思想

“爱人”

仁政

仁义和王道

民本思想

为政以德

民贵君轻

君舟民水

人性论

性近论

性善论

性恶论

地位

至圣

亚圣

儒学集大成者

推进新课

孔子和早期儒学

合作探究

如何认识现代“以德治国”思想与儒家思想的“德治”?

(1)儒家的德治与今天所提倡的德治的本质区别:

①德治的内容不同。儒家的德治是以“三纲五常”为核心的封建地主阶级道德为基本内容的;今天的德治是以社会主义道德和共产主义道德为基本内容的。

②所代表的阶级利益不同。前者是代表封建地主阶级利益的,是为维护封建统治服务的;后者是代表广大人民群众利益的,是为维护社会主义的稳定和发展服务的。

(2)社会主义市场经济加强德治的必要性:市场经济具有自发性。加强道德建设,可以约束和规范市场经济主体的交易活动和行为,使市场经济健康、正常、有序地进行。

推进新课

道家和法家

1.道家

(1)老子:①世界观:世界万物的本原是“道”。②政治主张:“无为而治”。他强调一切要顺应自然,提倡清净无为、知足寡欲。③辩证法:世界万物和人类社会总在不停地运动,有无、难易、贵贱、福祸都是相互依存,不断转化的。

(2)庄子:①把世间万物都看做是相对的。②认为放弃一切差别观念,就能获得精神上的自由。

推进新课

道家和法家

2.法家

(1)代表:韩非子

(2)主张:君主要以法治国,利用权术驾驭大臣,以绝对的权威来震慑臣民。

(3)评价:法家把君主的权力提高到极点,迎合了建立大一统专制国家的历史发展趋势。

课堂小结

百

家

争

鸣

儒家

道家

墨家

法家

孔子:“仁”“克己复礼”

孟子:“仁政”“民贵君轻”“性本善”

荀子:“仁义”“王道”“人之性恶”

老子:“无为而治”

庄子:继承并发展了老子的学说

墨子:“兼爱”“非攻”

韩非子:“法治”

中国历史上第一次思想解放运动

奠定了中国思想文化发展的基础

当堂达标

1. 有学者说,春秋战国时期,尤其是战国时期,既是血腥、残酷的时代,也是宽容的时代。“宽容”具体是指( )

A.诸子“百家争鸣”

B.商人地位提高

C.私田大量开垦

D.诸侯重视教育

A

当堂达标

2.于丹教授在《<庄子>心得》中说:“庄子之所以能够笑谈生死,是因为他悟出了生死的真谛。生死之间不过是——外形态的转变。……人的欲望是没有止境的。如果一个人丢失了自己的本性,在疯狂追求物质利益的同时,灾难也会随之而至。……”对于这段话的理解,下列说法错误的是( )

A.庄子认识到了人生的真谛,那就是要顺其自然

B.庄子具有相对观点

C.庄子已经是一个真正的辩证唯物主义者

D.庄子主张超越功利去追求精神上的自由

C

当堂达标

3.战国时期的诸子百家在批驳、非难其他派别的同时标新立异,各执一说。如有一家主张“故有道之主,远仁义,去智能,服之以法。是以誉广而名威,民治而国安,知用民之法也”。此文中批驳的、归属派别分别是( )

A.儒家——墨家

B.儒家——法家

C.法家——道家

D.道家——墨家

B

“百家争鸣”和儒家思想

的形成

第五届世界儒学大会暨2012年度孔子文化奖颁奖典礼在孔子研究院隆重举行。本届大会上突出了现实性,主题为“儒家思想的当代意义”。围绕“儒家理论与市场理论”、“中华元典与现代文明”、“儒学与国民教育”等重大现实议题进行了深入研讨与广泛对话。

课堂导入

课堂导入

俗话说“有实力才有魅力”,一个人在2500多年后还有这么大的影响,孔子的魅力在哪里?儒家思想是怎样形成的?

推进新课

“百家争鸣”局面的出现

1. “百家争鸣”的概念

(1)所谓“百家”,是泛指,意为数量多。《汉书?艺文志》上主要分为儒家、墨家、道家、法家、阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家、小说家等十家。

(2)所谓“争鸣”是指争论和辩难

“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中不同学派按照本阶级(层)或本集团的利益和要求,对宇宙对社会、万事万物作出解释。于是,他们著书立说,广收门徒,高谈阔论,互相辩难,争相发表自己的见解。于是形成各流派争芳斗艳的局面。

推进新课

“百家争鸣”局面的出现

合作探究

“诸子百家”为什么要争论辩难?有什么深刻的社会原因?

春秋战国时期是社会大变革时代,奴隶社会日益崩溃,封建社会逐步确立。

(1)经济上,井田制崩溃,社会经济迅速发展。铁器的使用和牛耕的推广,促使井田制走向瓦解;封建经济的迅速发展,为学术文化的繁荣提供了物质条件。

(2)政治上,周王室衰微,诸侯纷争,分封制瓦解。各种力量在争衡、较量。对社会变革的现实发表不同的看法,提出改革时弊的各种方案,就必然会出现观点各异的现象;加上新的统治阶级还未有绝对的权威,人们的思想也就不受任何条框的束缚和制约,尽可以畅所欲言。

(3)阶级关系上,“士”阶层的活跃和受重用。各诸侯国都想富国强兵,兼并他国,取代周天子的地位,因而特别地礼贤下士;士人们代表本阶层或政治派别的利益和要求,希望实现用自己的思想主张治国平天下的政治愿望。

(4)思想文化上,从“学在官府”到“学在民间”,私学兴起。私学的兴起,造就了一大批知识渊博和阅历丰富的士,同时也为学术繁荣提供了舆论阵地。在社会上,一批以传播文化,发展学术为宗旨的社会力量被称为“诸子百家”。

推进新课

“百家争鸣”局面的出现

合作探究

百家争鸣出现的根本原因与直接原因是什么?

根本原因:生产力的发展,社会处于变革时代;

直接原因:各家学派代表著书立说,互相批驳,形成“争鸣”局面。

推进新课

“百家争鸣”局面的出现

春秋战国时期,学术思想空前发达。当时学派很多,主要有是个学派:儒家、道家、法家、墨家、名家、阴阳家、纵横家、杂家、农家和小说家,合为“十家”。由于小说家没有系统化的理论,不能称其为一个学派,其他的九家被称为“九流”。其中儒家、道家、法家和墨家对当时和后世的影响较为深远。

历

史

纵

横

主要派别代表:三教九流。

其中影响较大的有

儒家:孔子、孟子、荀子。

道家:老子、庄子。

墨家:墨子。

法家:商鞅、韩非等。

历史影响:这些学派相互诘难、批驳,形成了“百家争鸣“的局面;同时,各派吸收、融合,逐步形成了中国的传统文化体系。对当时和后世影响深远。

推进新课

“百家争鸣”局面的出现

合作探究

百家争鸣对中国社会有何重大影响?

“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,是中国学术文化,思想道德发展史上的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础。

推进新课

孔子和早期儒学

1、孔子的思想

政治

(1)以德治国,爱惜民力,取信于民,反对对苛政和任意刑杀。

(2)“克己复礼”,使每个人的行为符合礼的要求。

核心是“仁”

教育

“有教无类”,兴办私学,打破贵族对文化教育的垄断。

推进新课

孔子和早期儒学

合作探究

对孔子思想中“仁”和“礼”的认识?

(1)“仁”:①主要内容:“仁者爱人”,“德”是孔子“仁”的思想在政治上的体现。②评价:这一思想对建立和谐的人际关系,对制约统治者对民众的过度盘剥,对中华民族传统理论道德的形成,产生了深远的影响。

(2)“礼”:①主要内容:“克己复礼”。②评价:是孔子思想中的保守部分,他承认阶级压迫,维护等级制度,成为封建统治者维护统治的思想工具。但“礼”的思想对于稳定社会秩序、发展生产力、制约社会下层的反叛意识起到了很大的作用。

推进新课

孔子和早期儒学

思

想

人

物

政治思想

政治思想

政治思想

2.战国时期孟子和荀子的思想

(1)主张

孟子

“仁政”

“民贵君轻”

“性本善”

荀子

“仁义”

“王道”

“君舟民水”

“人之性恶”

推进新课

孔子和早期儒学

2.战国时期孟子和荀子的思想

(2)影响

①孟子、荀子对儒家思想加以总结和改造,又吸收了一些其他学派的积极合理成分,使儒学体系更加完整,儒家思想更能适应社会的需要。

②战国后期,儒学发展成为诸子百家中的蔚然大宗。

推进新课

孔子和早期儒学

3.孔子、孟子、荀子思想比较

春秋( 产生)

战国(发展)

代表

孔子

孟子

荀子

阶级属性

没落的奴隶主贵族

新兴的地主阶级

主

张

仁的思想

“爱人”

仁政

仁义和王道

民本思想

为政以德

民贵君轻

君舟民水

人性论

性近论

性善论

性恶论

地位

至圣

亚圣

儒学集大成者

推进新课

孔子和早期儒学

合作探究

如何认识现代“以德治国”思想与儒家思想的“德治”?

(1)儒家的德治与今天所提倡的德治的本质区别:

①德治的内容不同。儒家的德治是以“三纲五常”为核心的封建地主阶级道德为基本内容的;今天的德治是以社会主义道德和共产主义道德为基本内容的。

②所代表的阶级利益不同。前者是代表封建地主阶级利益的,是为维护封建统治服务的;后者是代表广大人民群众利益的,是为维护社会主义的稳定和发展服务的。

(2)社会主义市场经济加强德治的必要性:市场经济具有自发性。加强道德建设,可以约束和规范市场经济主体的交易活动和行为,使市场经济健康、正常、有序地进行。

推进新课

道家和法家

1.道家

(1)老子:①世界观:世界万物的本原是“道”。②政治主张:“无为而治”。他强调一切要顺应自然,提倡清净无为、知足寡欲。③辩证法:世界万物和人类社会总在不停地运动,有无、难易、贵贱、福祸都是相互依存,不断转化的。

(2)庄子:①把世间万物都看做是相对的。②认为放弃一切差别观念,就能获得精神上的自由。

推进新课

道家和法家

2.法家

(1)代表:韩非子

(2)主张:君主要以法治国,利用权术驾驭大臣,以绝对的权威来震慑臣民。

(3)评价:法家把君主的权力提高到极点,迎合了建立大一统专制国家的历史发展趋势。

课堂小结

百

家

争

鸣

儒家

道家

墨家

法家

孔子:“仁”“克己复礼”

孟子:“仁政”“民贵君轻”“性本善”

荀子:“仁义”“王道”“人之性恶”

老子:“无为而治”

庄子:继承并发展了老子的学说

墨子:“兼爱”“非攻”

韩非子:“法治”

中国历史上第一次思想解放运动

奠定了中国思想文化发展的基础

当堂达标

1. 有学者说,春秋战国时期,尤其是战国时期,既是血腥、残酷的时代,也是宽容的时代。“宽容”具体是指( )

A.诸子“百家争鸣”

B.商人地位提高

C.私田大量开垦

D.诸侯重视教育

A

当堂达标

2.于丹教授在《<庄子>心得》中说:“庄子之所以能够笑谈生死,是因为他悟出了生死的真谛。生死之间不过是——外形态的转变。……人的欲望是没有止境的。如果一个人丢失了自己的本性,在疯狂追求物质利益的同时,灾难也会随之而至。……”对于这段话的理解,下列说法错误的是( )

A.庄子认识到了人生的真谛,那就是要顺其自然

B.庄子具有相对观点

C.庄子已经是一个真正的辩证唯物主义者

D.庄子主张超越功利去追求精神上的自由

C

当堂达标

3.战国时期的诸子百家在批驳、非难其他派别的同时标新立异,各执一说。如有一家主张“故有道之主,远仁义,去智能,服之以法。是以誉广而名威,民治而国安,知用民之法也”。此文中批驳的、归属派别分别是( )

A.儒家——墨家

B.儒家——法家

C.法家——道家

D.道家——墨家

B

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术