北师大版八年级生物下册期中冲刺卷第七单元第23章生态系统及其稳定性(word版含答案解析)

文档属性

| 名称 | 北师大版八年级生物下册期中冲刺卷第七单元第23章生态系统及其稳定性(word版含答案解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 615.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-11-24 17:13:11 | ||

图片预览

文档简介

北师大版八年级生物下册第七单元第23章生态系统及其稳定性

一、单项选择题(共20小题;共60分)

1.

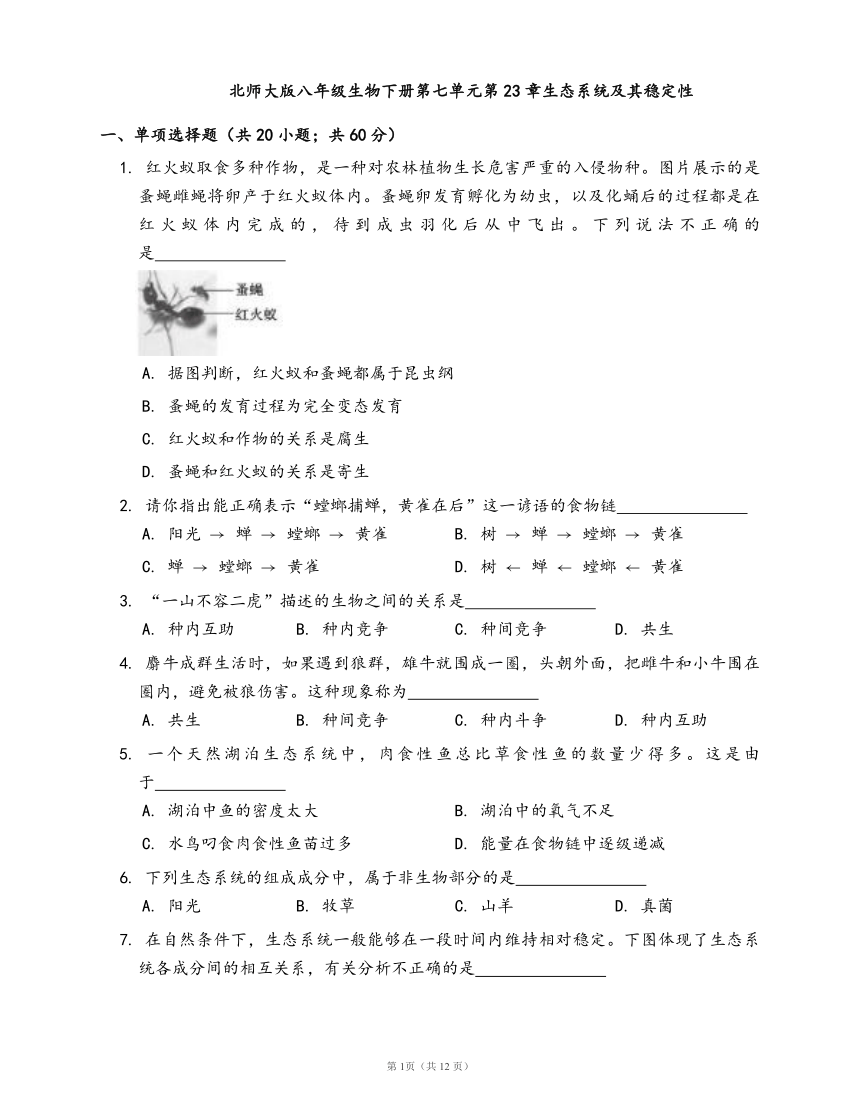

红火蚁取食多种作物,是一种对农林植物生长危害严重的入侵物种。图片展示的是蚤蝇雌蝇将卵产于红火蚁体内。蚤蝇卵发育孵化为幼虫,以及化蛹后的过程都是在红火蚁体内完成的,待到成虫羽化后从中飞出。下列说法不正确的是

?

A.

据图判断,红火蚁和蚤蝇都属于昆虫纲

B.

蚤蝇的发育过程为完全变态发育

C.

红火蚁和作物的关系是腐生

D.

蚤蝇和红火蚁的关系是寄生

2.

请你指出能正确表示“螳螂捕蝉,黄雀在后”这一谚语的食物链

?

A.

阳光

蝉

螳螂

黄雀

B.

树

蝉

螳螂

黄雀

C.

蝉

螳螂

黄雀

D.

树

蝉

螳螂

黄雀

3.

“一山不容二虎”描述的生物之间的关系是

?

A.

种内互助

B.

种内竞争

C.

种间竞争

D.

共生

4.

麝牛成群生活时,如果遇到狼群,雄牛就围成一圈,头朝外面,把雌牛和小牛围在圈内,避免被狼伤害。这种现象称为

?

A.

共生

B.

种间竞争

C.

种内斗争

D.

种内互助

5.

一个天然湖泊生态系统中,肉食性鱼总比草食性鱼的数量少得多。这是由于

?

A.

湖泊中鱼的密度太大

B.

湖泊中的氧气不足

C.

水鸟叼食肉食性鱼苗过多

D.

能量在食物链中逐级递减

6.

下列生态系统的组成成分中,属于非生物部分的是

?

A.

阳光

B.

牧草

C.

山羊

D.

真菌

7.

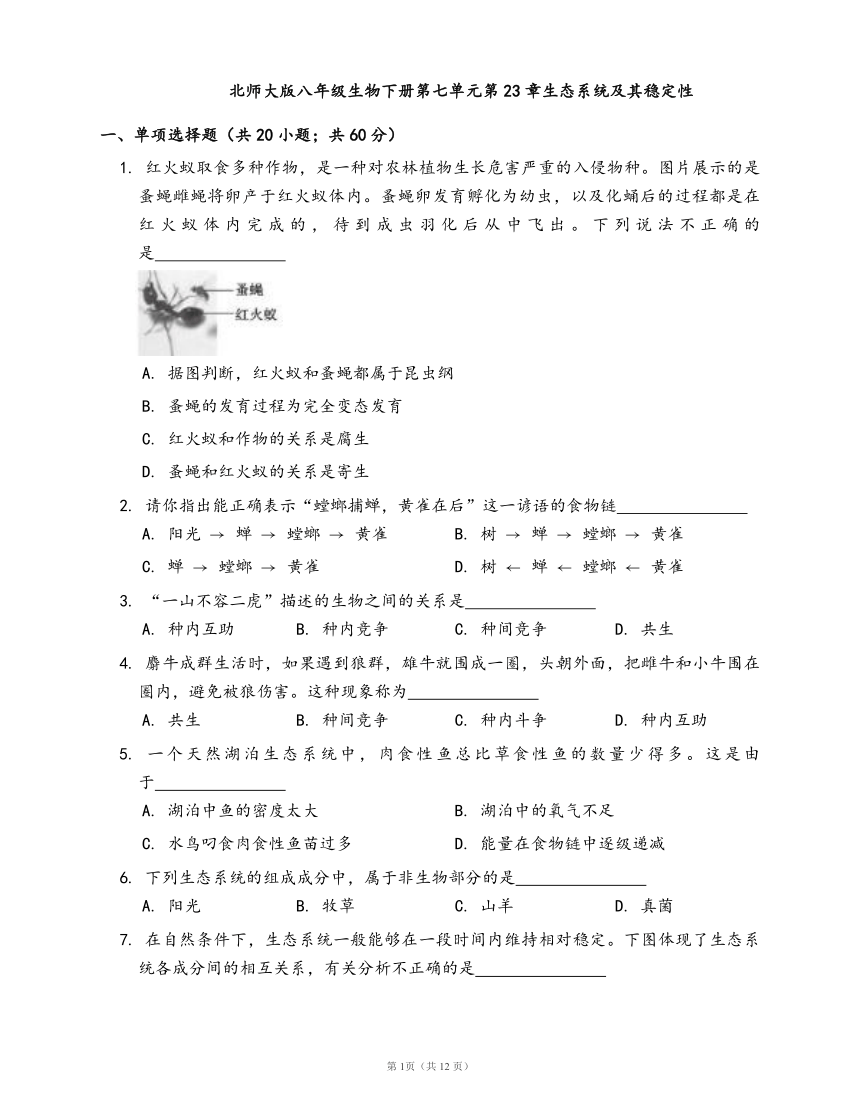

在自然条件下,生态系统一般能够在一段时间内维持相对稳定。下图体现了生态系统各成分间的相互关系,有关分析不正确的是

?

A.

②表示呼吸作用

B.

乙固定能量的多少决定了丙、丁的数量

C.

乙、丙、丁构成的食物链是乙

丙

丁

D.

有毒物质沿食物链积累,在乙这一级积累最多

8.

彤彤想制作一个微型生态系统,希望生活在其中的水草和小鱼能生存较长时间。下列装置和材料中,最好选用

?

A.

无色透明玻璃瓶、池塘清水

B.

棕色玻璃瓶、池塘清水

C.

无色透明玻璃瓶、蒸馏水

D.

棕色玻璃瓶、蒸馏水

9.

对于一只生活在田野里的蝗虫来说,影响它生存的环境因素包括

?

A.

阳光、温度、水、空气等因素

B.

田野中的蛙、蛇等别的种类的动物

C.

A和B的总和

D.

A和B的总和以及田野里的其他蝗虫

10.

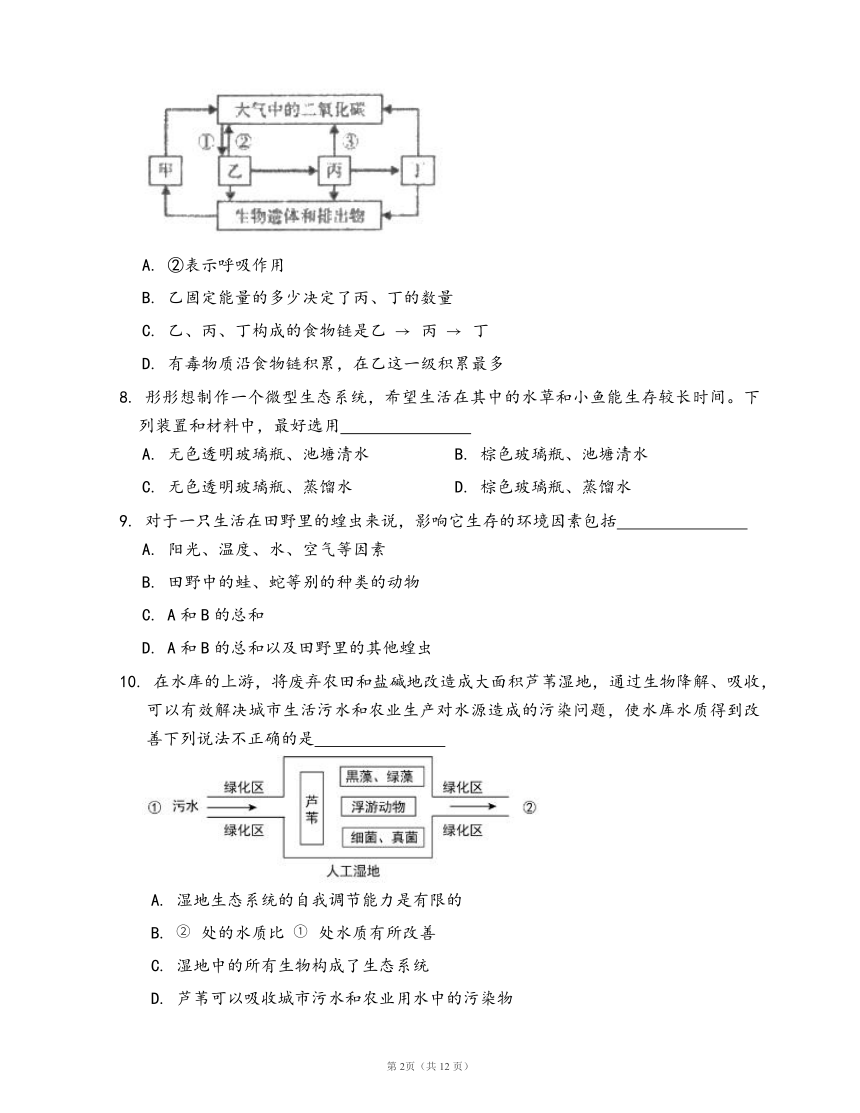

在水库的上游,将废弃农田和盐碱地改造成大面积芦苇湿地,通过生物降解、吸收,可以有效解决城市生活污水和农业生产对水源造成的污染问题,使水库水质得到改善下列说法不正确的是

?

A.

湿地生态系统的自我调节能力是有限的

B.

处的水质比

处水质有所改善

C.

湿地中的所有生物构成了生态系统

D.

芦苇可以吸收城市污水和农业用水中的污染物

11.

下列关于生态系统的叙述错误的是

?

A.

生态系统中的物质和能量是沿着食物链和食物网流动的

B.

生态系统一旦破坏,可能引起严重后果

C.

生态系统中生产者、消费者和分解者是相互依存的

D.

生态系统的破坏都可以通过自动调节能力得以恢复

12.

下列关于生态系统的叙述,正确的是

?

A.

一块农田中的农作物可以看作是一个生态系统

B.

生产者、消费者、分解者构成了一个完整的生态系统

C.

北极苔原可以看作一个生态系统

D.

动物、植物、细菌、真菌可以构成一个完整的生态系统

13.

下列各句中,体现了“生物因素对生物的影响”的是

?

A.

春分麦起身,肥水要紧跟

B.

立秋处暑八月天,防治病虫管好棉

C.

清明雨纷纷,植树又造林

D.

白天热来夜间冷,一棵豆儿打一捧

14.

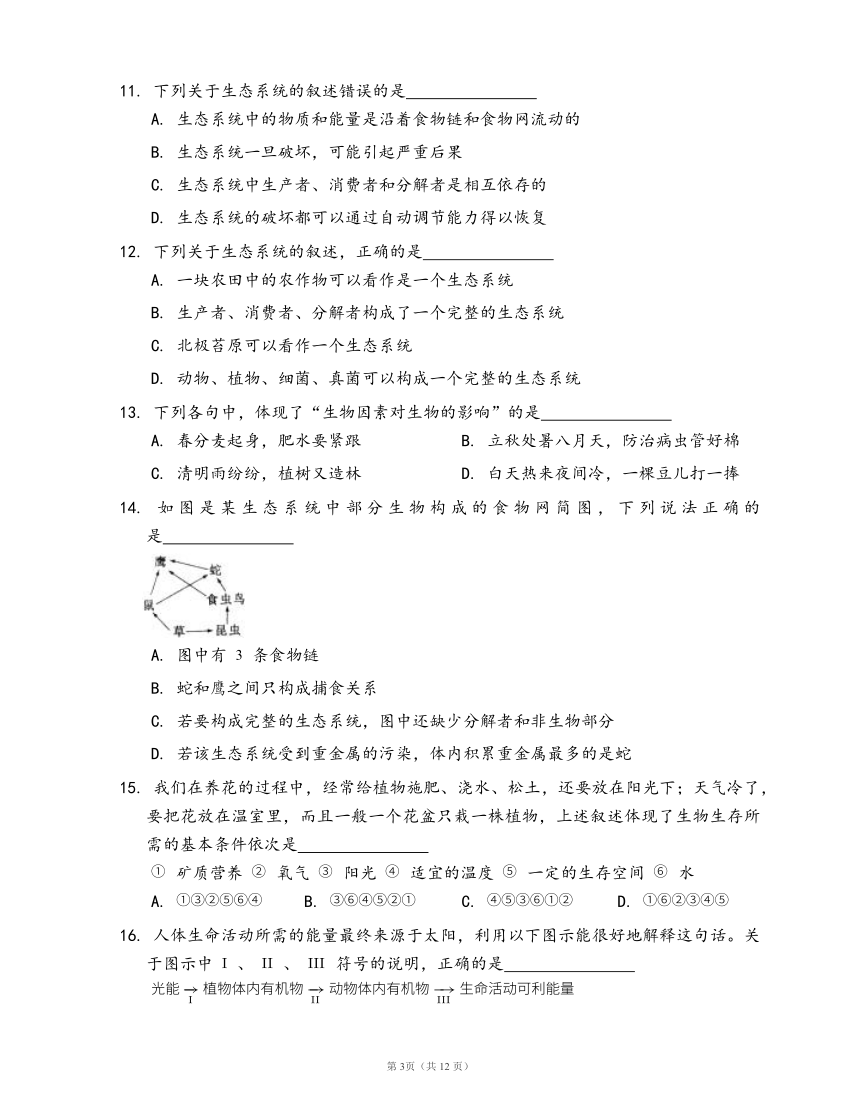

如图是某生态系统中部分生物构成的食物网简图,下列说法正确的是

?

A.

图中有

条食物链

B.

蛇和鹰之间只构成捕食关系

C.

若要构成完整的生态系统,图中还缺少分解者和非生物部分

D.

若该生态系统受到重金属的污染,体内积累重金属最多的是蛇

15.

我们在养花的过程中,经常给植物施肥、浇水、松土,还要放在阳光下;天气冷了,要把花放在温室里,而且一般一个花盆只栽一株植物,上述叙述体现了生物生存所需的基本条件依次是

?

矿质营养

氧气

阳光

适宜的温度

一定的生存空间

水

A.

B.

C.

D.

16.

人体生命活动所需的能量最终来源于太阳,利用以下图示能很好地解释这句话。关于图示中

、

、

符号的说明,正确的是

?

A.

表示光合作用,

表示呼吸作用

B.

表示蒸腾作用,

表示消化与吸收

C.

表示吸收作用,

表示光合作用

D.

表示消化与吸收,

表示呼吸作用

17.

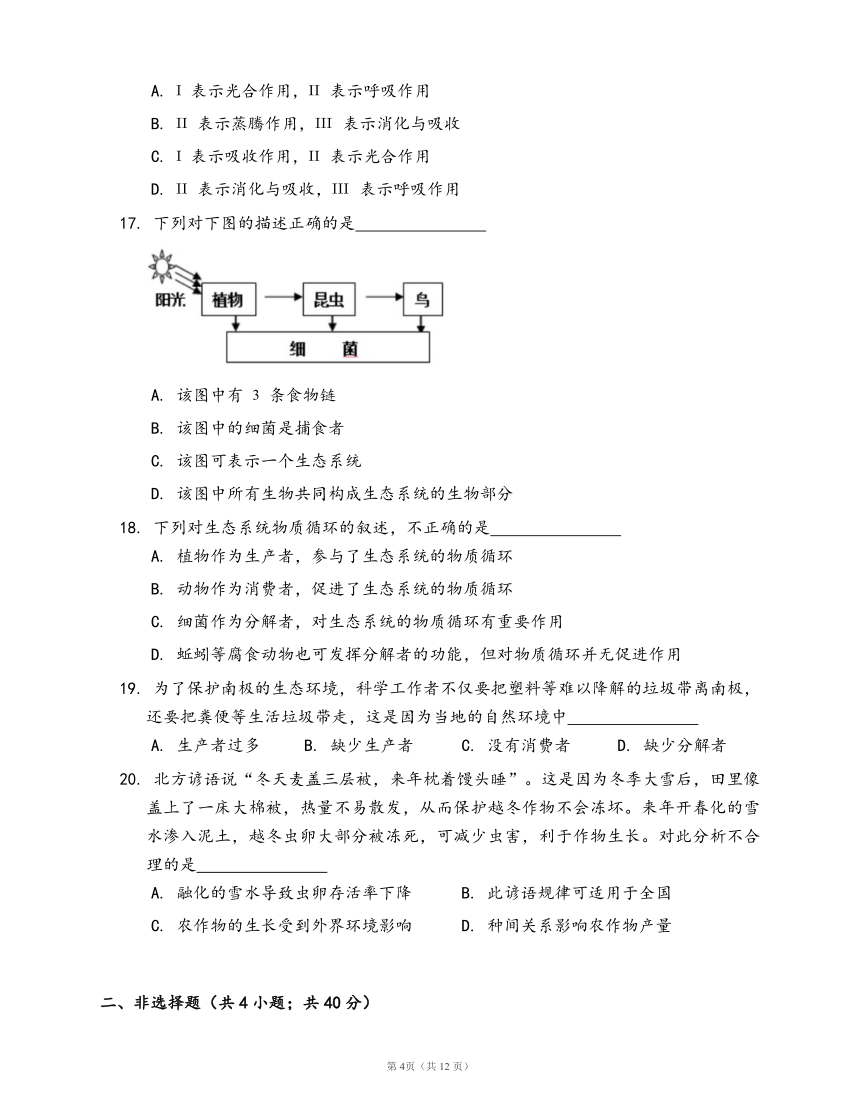

下列对下图的描述正确的是

?

A.

该图中有

条食物链

B.

该图中的细菌是捕食者

C.

该图可表示一个生态系统

D.

该图中所有生物共同构成生态系统的生物部分

18.

下列对生态系统物质循环的叙述,不正确的是

?

A.

植物作为生产者,参与了生态系统的物质循环

B.

动物作为消费者,促进了生态系统的物质循环

C.

细菌作为分解者,对生态系统的物质循环有重要作用

D.

蚯蚓等腐食动物也可发挥分解者的功能,但对物质循环并无促进作用

19.

为了保护南极的生态环境,科学工作者不仅要把塑料等难以降解的垃圾带离南极,还要把粪便等生活垃圾带走,这是因为当地的自然环境中

?

A.

生产者过多

B.

缺少生产者

C.

没有消费者

D.

缺少分解者

20.

北方谚语说“冬天麦盖三层被,来年枕着馒头睡”。这是因为冬季大雪后,田里像盖上了一床大棉被,热量不易散发,从而保护越冬作物不会冻坏。来年开春化的雪水渗入泥土,越冬虫卵大部分被冻死,可减少虫害,利于作物生长。对此分析不合理的是

?

A.

融化的雪水导致虫卵存活率下降

B.

此谚语规律可适用于全国

C.

农作物的生长受到外界环境影响

D.

种间关系影响农作物产量

二、非选择题(共4小题;共40分)

21.

读图理解

月

日是世界海洋日,今年的主题是“保护红树林,保护海洋生态”。红树林生长在热带、亚热带海岸淤泥滩涂上,是维持海岸生态平衡的重要生态系统。广东省海岸线长,红树林资源丰富,如图为红树林滩涂生态系统模式简图,请回答问题。

(1)图中的红树和水草等属于生态系统的

?,能通过

?制造有机物;淤泥中的微生物属于生态系统的

?,能将有机物分解为无机物。

(2)红树植物根系发达,是图中

?(填编号)细胞分裂和伸长区细胞增大的共同结果,水分和无机盐主要由图中④的

?吸收;红树植物能生存于海滩淤泥中,有“拒盐”和“泌盐”的特殊结构,这是生物

?环境的表现,是

?选择的结果。

(3)如果红树林生存环境被污染,难以分解的有毒物质会通过

?不断积累,对生物造成危害。一段时间后,图中体内积累有毒物质最多的生物是

?。红树林是地球上比较脆弱的生态系统,保护红树林最有效的措施是建立

?。

22.

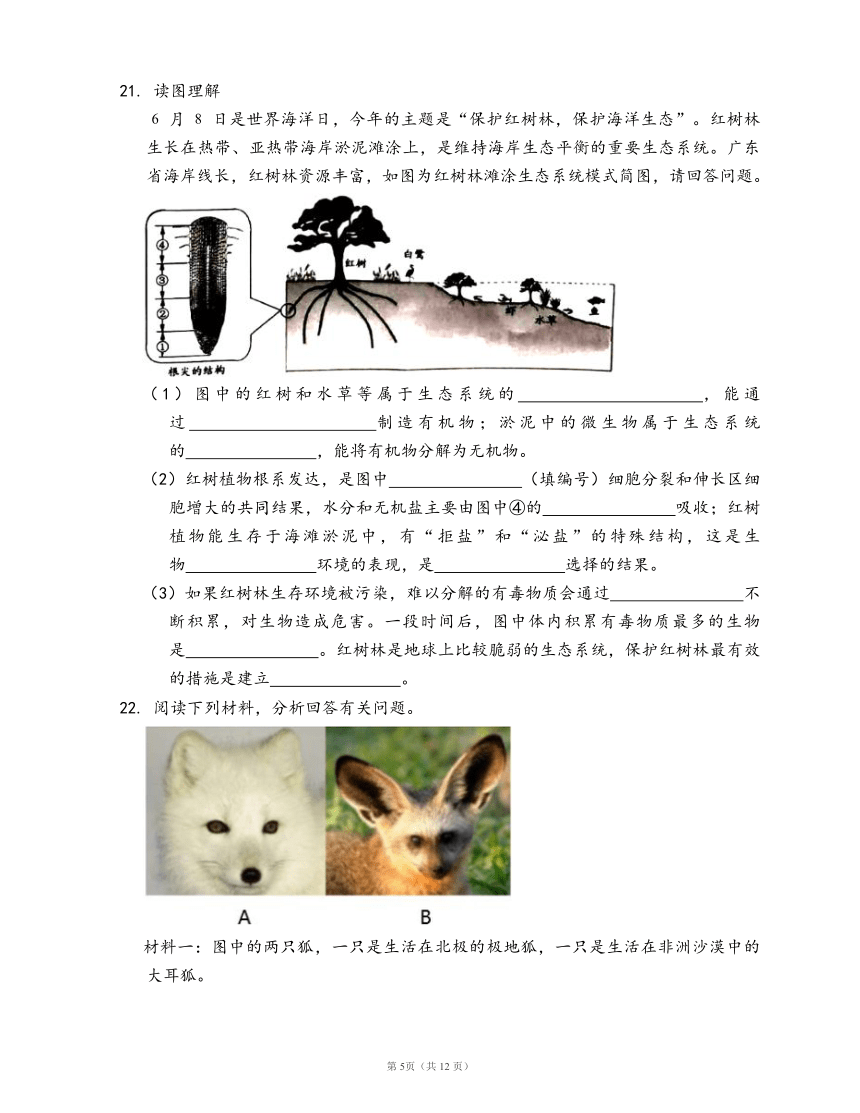

阅读下列材料,分析回答有关问题。

材料一:图中的两只狐,一只是生活在北极的极地狐,一只是生活在非洲沙漠中的大耳狐。

材料二:科学工作者发现,过去

年里,北极冰盖面积减少了

,平均厚度从

米减至

米;

年北极冰盖面积为

万平方千米,

年

月为

万平方千米,创历史最低点。这些都说明了一个现象——地球在变暖。

(1)生活在北极的极地狐和非洲沙漠的大耳狐,它们耳朵的大小不同,如图所示。这与它们生活地区的哪种非生物因素有关

?。

A.水

B.温度

C.空气

D.阳光

(2)由两种狐的头部某些特征可以说明,生物的形态结构往往与

?相适应。

(3)随着北极温度的变暖,试推测极地狐的耳将会变

?(填“大”或“小”)。

23.

下图是某农田生态系统的部分食物网,请据图回答:

(1)该生态系统的组成成分并不完整,还缺少非生物部分和

?。

(2)该食物网共有

?条食物链。

(3)田鼠、鸟、蛇等生物进行生命活动所需要的能量最终来源于

?。

(4)为减少昆虫对水稻的危害,农民会在水稻上喷洒农药,一段时间后,体内农药含量最高的生物是

?。保护或在水稻田中放养图中的

?,能有效减轻水稻虫害,减轻由于施用农药对环境的污染。

24.

如图

是“桑基鱼塘”生态农业示意图。人们将蚕沙(蚕的粪便)、人畜粪便、秸秆、杂草、树叶等投入沼气池内发酵,制成沼气作燃料,然后再用沼气渣或直接用蚕沙喂鱼,用塘泥施肥。

(1)该生态系统中,蚕与桑属于

?关系。

(2)图

选项中属于蚕细胞结构图的是

?。

(3)在利用蚕桑等物质生产沼气的过程中,发挥作用的生物主要是

?,在该生态系统的组成中它属于

?。

(4)桑树进行生命活动所需要的能量最终来自

?。

(5)桑树和桑蚕都有能量转换器,其中蚕不具有的转换器是

?。

(6)如果大部分桑叶被害虫吃掉了,对桑树影响最大的是

?作用。

答案

第一部分

1.

C

2.

B

【解析】由食物链的概念可知:即食物链是生产者和消费者存在的一种吃与被吃的关系,起点是生产者,终点是消费者,中间用箭头表示,箭头的方向指向吃的一方,蝉吸取树汁,螳螂以蝉为食,黄雀以螳螂为食,故答案为:树(或植物)

蝉

螳螂

黄雀。

3.

B

4.

D

5.

D

【解析】生态系统中的能量流动的特点是:单向流动,逐级递减。由于生物自身的呼吸消耗,以及植物的残枝落叶和动物的骨骼、皮毛等难以被下一个营养级的生物利用,造成了能量在沿着食物链流动的过程中是逐级递减的。一般地说,再输入到下一个营养级的能量中,只有

的能量能够流入下一个营养级。在一个生态系统中,营养级越多,在能量流动中消耗的能量就越多,所以在一个生态系统中,营养级越高,获得的能量就越少,生物的数量就越少。食物链:绿色植物

植食性动物

肉食性动物中,由前往后,营养级别依次升高,最低的是绿色植物,最高的是肉食性动物。所以一个天然湖泊生态系统中,肉食性鱼总比草食性鱼的数量少得多。故选D。

6.

A

7.

D

【解析】细胞利用氧,将有机物分解成二氧化碳和水,并且将储存在有机物中的能量释放出来,供给生命活动的需要,这个过程叫呼吸作用,②表示呼吸作用,故A不符合题意;

生态系统中的能量来源于绿色植物通过光合作用固定的太阳能,绿色植物固定能量的多少决定消费者的数量多少,故B不符合题意;

在生态系统中,生产者与消费者之间、消费者与消费者之间,由于食物关系而形成链条式的营养联系,叫做食物链。乙、丙、丁构成的食物链是乙

丙

丁,故C不符合题意;

在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加,丁的营养级的最高,体内有毒物质含量最多,故D符合题意。故选D。

8.

A

【解析】生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者、消费者、分解者。生态系统的能量流动是从生产者固定太阳能开始的,所以制作一个微型生态系统,应用无色透明玻璃瓶,可以充分利用光能;池塘清水含有多种微生物,有利于生态系统的物质循环。故选A。

9.

D

【解析】环境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。光决定植物的生理和分布,也影响动物的繁殖和活动时间等。温度影响生物的分布、生长和发育。水分影响生物的生长和发育,并决定陆生生物的分布。

生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,包括同种和不同种的生物个体。

因此影响蝗虫生存的环境因素包括阳光、温度、水、空气等非生物因素,和田野中的植物和蛇、蛙等动物以及田野里的其他蝗虫。

故D符合题意。

10.

C

【解析】生态系统的自我调节能力都是有限的,生态系统包括生物与非生物成分,所有生物是无法构成生态系统的。故选择C选项。

11.

D

【解析】生态系统具有自我调节恢复稳定状态的能力,但这种调节能力有一定的限度,当外力的影响超出一定的限度,生态平衡就会遭到破坏。

12.

C

【解析】一块农田中的农作物、其它生物,动物,分解者和非生物部分组成一个生态系统,而只是农作物不能组成一个生态系统,故A错误;

生产者、消费者、分解者和非生物部分构成了一个完整的生态系统,故B错误;

北极苔原包括生物部分和非生物部分,可以看作一个生态系统,故C正确;

动物、植物、细菌、真菌不能构成一个完整的生态系统,还少动物和非生物部分,故D错误。

故选C。

13.

B

【解析】“春分麦起身,肥水要紧跟”,肥水属于非生物因素对生物的影响,故A不符合题意;

“立秋处暑八月天,防治病虫管好棉”,病虫能够吃棉,体现了生物对生物的影响,故B符合题意;

“清明雨纷纷,植树又造林”,影响植树的主要非生物因素是温度对生物的影响,故C不符合题意;

“白天热来夜间冷,一棵豆儿打一捧”,是环境非生物因素温度对生物的影响,故D不符合题意。故选:B。

14.

C

【解析】图中食物链有:草

鼠

鹰、草

鼠

蛇

鹰、草

昆虫

食虫鸟

鹰、草

昆虫

食虫鸟

蛇

鹰,因此图中共有

条食物链,A错误;鹰吃蛇属于捕食关系,鹰和蛇都吃鼠、食虫鸟,还有竞争关系,而不是蛇和鹰之间只构成捕食关系,B错误;食物链和食物网是生态系统中物质循环和能量流动的渠道,C正确;有毒物质沿食物链流动逐级积累,营养级越高有毒物质积累越多。图中营养级最高的是鹰,因此若该生态系统受到重金属污染,体内积累重金属最多的是鹰而不是蛇,D错误。

15.

D

【解析】生物圈为生物的生存提供的基本条件:动物、植物等所有生物生存所需要的基本条件是一样的,它们都需要营养物质、阳光、空气和水,还有适宜的温度和一定的生存空间。经常给花施肥、浇水、松土、放在阳光下,天气冷了,我们还要把花放在屋里,而且一般一个花盆只栽一株植物,这体现了生物生存所需的基本条件分别是:

营养物质、

水、

空气、

阳光、

适宜的温度、

一定的生存空间。

16.

D

【解析】光合作用是绿色植物在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成有机物,合成的有机物除了满足自身的需要外,另外其它生物直接或间接以植物为食,所以也为其它生物提供了基本的食物来源,同时释放氧气,把光能转变成化学能储存在合成的有机物中。由上可知

是绿色植物的光合作用把太阳光能转化成化学能储存在合成的有机物中,然后动物直接或间接以植物为食,通过

消化和吸收进入体内,成为体内有机物中的能量,在体细胞的线粒体里再通过

呼吸作用有机物被分解成二氧化碳和水,同时释放出能量供生命活动利用,因此图解中的

是光合作用,

是消化和吸收,

是呼吸作用。

17.

D

【解析】A、图中食物链有:植物

昆虫

鸟,只有

条食物链而不是

条,因为食物链是反映生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分,故A错误。

B、该图中的细菌分解动植物遗体中的有机物维持生活,是分解者,故B错误。

C、图中植物是生产者,动物是消费者,细菌属于分解者,因此要构成完整的生态系统,图中还缺少非生物部分,故C错误。

D、该图中植物是生产者,昆虫和鸟为消费者,细菌为分解者,所有生物共同构成生态系统中的生物部分,故D正确。

故选D。

18.

D

【解析】植物作为生产者,可以进行光合作用,参与了生态系统的物质循环,A正确。

动物作为消费者,进行呼吸作用,分解有机物,促进了生态系统的物质循环,B正确。

细菌作为分解者,分解出水、无机盐、二氧化碳,对生态系统的物质循环有重要作用。C正确。

蚯蚓等腐食动物也可发挥分解者的功能,对物质循环有促进作用。D错误。

19.

D

【解析】细菌和真菌的生活需要一定的条件,如水分、适宜的温度、还有有机物。但不同的细菌和真菌还要求某种特定的生活条件,例如有的需要氧气,有的在有氧的条件下生命活动会受到抑制。南极的温度很低,而且南极的有机物较少,因此不适于细菌真菌的生长繁殖。若把粪便等生活垃放在南极,由于细菌真菌较少,分解缓慢,会造成环境污染,故科学工作者不仅要把塑料等难以降解的垃圾带离南极,还要把粪便等生活垃圾带离南极,这是因为南极缺少分解者。故选:D。

20.

B

【解析】融化的雪水导致越冬虫卵大部分被冻死,因此虫卵存活率下降,A正确。

我国地大物博,气候多样,南方如海南常年温度较高,不会出现下雪现象,B错误。

生物的生活、生存受环境的影响,C正确。

害虫与农作物属于种间捕食关系,会影响农作物产量,D正确。

第二部分

21.

(1)

生产者;光合作用;分解者

??????(2)

②;根毛;适应;自然

??????(3)

食物链;白鹭;自然保护区

22.

(1)

B

【解析】生物必须适应环境才能生存,现在生存的每一种生物,它的形态结构和生活方式都与其生存环境相适应。如极地狐耳朵较小,可以减少热量的散失,适应寒冷的北极环境;沙漠狐生活在温度较高的非洲热带沙漠,耳朵较大可以增加热量的散失,适应高温的沙漠环境,这主要与它们生活地区的非生物因素温度有关。

??????(2)

环境

??????(3)

大

【解析】极地狐已经适应了寒冷的北极环境,如果地球“变暖”进一步加剧,北极温度升高,狐耳朵较大,嘴巴突出,可以增加热量的散失,降低体温,适应炎热干燥的沙漠环境,因此极地狐的耳将会变大。

23.

(1)

分解者

??????(2)

??????(3)

太阳光能

??????(4)

蛇;青蛙

24.

(1)

捕食

【解析】生态农业:以生态学理论为指导,运用系统工程的方法,以合理利用自然资源与保护良好的生态环境为前提,组织建立的新型人工生态系统,因此生态农业生态系统中结构协调、合理种养,具有良好的食物链和食物网,内部良性循环,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。

通过上图可以看出蚕以桑叶为食,所以桑与蚕的关系是捕食关系。

??????(2)

【解析】蚕属于动物,细胞中只有细胞膜、细胞质、细胞核,没有细胞壁、液泡、叶绿体等,所以图

中

是蚕细胞结构图。

??????(3)

细菌;分解者

【解析】腐生微生物可以把动物的尸体、死去的植物还有其他的一些物质分解成水与二氧化碳还有氮气,重新回归自然参与物质的循环。如果没有腐生微生物,物质就不能循环。所以在利用蚕桑等物质生产沼气的过程中,发挥作用的生物主要是细菌。在该生态系统的组成中它属于分解者。

??????(4)

太阳光能

【解析】太阳能首先是通过绿色植物的光合作用转变为储存在有机物中的能量,然后,逐级被各种植食性动物、肉食性动物、腐生生物利用,还有一部分以热能的形式散发到生物圈中,所以桑树进行生命活动所需要的能量最终来自太阳能。

??????(5)

叶绿体

【解析】细胞中的能量转换器有叶绿体和线粒体。线粒体是广泛存在于动物细胞和植物细胞中的细胞器,是细胞呼吸产生能量的主要场所。因此,线粒体被称为能量转换器和细胞内能量供应的“动力工厂”;叶绿体是绿色植物细胞中广泛存在的一种含有叶绿素等色素的质体,是植物细胞进行光合作用的场所。因此,蚕不具有的转换器是叶绿体。

??????(6)

光合

【解析】因为叶是光合作用的主要场所,如果大部分桑叶被害虫吃掉了,桑树将无法正常进行有效地光合作用,无法储存足够的有机物。

第12页(共12

页)

一、单项选择题(共20小题;共60分)

1.

红火蚁取食多种作物,是一种对农林植物生长危害严重的入侵物种。图片展示的是蚤蝇雌蝇将卵产于红火蚁体内。蚤蝇卵发育孵化为幼虫,以及化蛹后的过程都是在红火蚁体内完成的,待到成虫羽化后从中飞出。下列说法不正确的是

?

A.

据图判断,红火蚁和蚤蝇都属于昆虫纲

B.

蚤蝇的发育过程为完全变态发育

C.

红火蚁和作物的关系是腐生

D.

蚤蝇和红火蚁的关系是寄生

2.

请你指出能正确表示“螳螂捕蝉,黄雀在后”这一谚语的食物链

?

A.

阳光

蝉

螳螂

黄雀

B.

树

蝉

螳螂

黄雀

C.

蝉

螳螂

黄雀

D.

树

蝉

螳螂

黄雀

3.

“一山不容二虎”描述的生物之间的关系是

?

A.

种内互助

B.

种内竞争

C.

种间竞争

D.

共生

4.

麝牛成群生活时,如果遇到狼群,雄牛就围成一圈,头朝外面,把雌牛和小牛围在圈内,避免被狼伤害。这种现象称为

?

A.

共生

B.

种间竞争

C.

种内斗争

D.

种内互助

5.

一个天然湖泊生态系统中,肉食性鱼总比草食性鱼的数量少得多。这是由于

?

A.

湖泊中鱼的密度太大

B.

湖泊中的氧气不足

C.

水鸟叼食肉食性鱼苗过多

D.

能量在食物链中逐级递减

6.

下列生态系统的组成成分中,属于非生物部分的是

?

A.

阳光

B.

牧草

C.

山羊

D.

真菌

7.

在自然条件下,生态系统一般能够在一段时间内维持相对稳定。下图体现了生态系统各成分间的相互关系,有关分析不正确的是

?

A.

②表示呼吸作用

B.

乙固定能量的多少决定了丙、丁的数量

C.

乙、丙、丁构成的食物链是乙

丙

丁

D.

有毒物质沿食物链积累,在乙这一级积累最多

8.

彤彤想制作一个微型生态系统,希望生活在其中的水草和小鱼能生存较长时间。下列装置和材料中,最好选用

?

A.

无色透明玻璃瓶、池塘清水

B.

棕色玻璃瓶、池塘清水

C.

无色透明玻璃瓶、蒸馏水

D.

棕色玻璃瓶、蒸馏水

9.

对于一只生活在田野里的蝗虫来说,影响它生存的环境因素包括

?

A.

阳光、温度、水、空气等因素

B.

田野中的蛙、蛇等别的种类的动物

C.

A和B的总和

D.

A和B的总和以及田野里的其他蝗虫

10.

在水库的上游,将废弃农田和盐碱地改造成大面积芦苇湿地,通过生物降解、吸收,可以有效解决城市生活污水和农业生产对水源造成的污染问题,使水库水质得到改善下列说法不正确的是

?

A.

湿地生态系统的自我调节能力是有限的

B.

处的水质比

处水质有所改善

C.

湿地中的所有生物构成了生态系统

D.

芦苇可以吸收城市污水和农业用水中的污染物

11.

下列关于生态系统的叙述错误的是

?

A.

生态系统中的物质和能量是沿着食物链和食物网流动的

B.

生态系统一旦破坏,可能引起严重后果

C.

生态系统中生产者、消费者和分解者是相互依存的

D.

生态系统的破坏都可以通过自动调节能力得以恢复

12.

下列关于生态系统的叙述,正确的是

?

A.

一块农田中的农作物可以看作是一个生态系统

B.

生产者、消费者、分解者构成了一个完整的生态系统

C.

北极苔原可以看作一个生态系统

D.

动物、植物、细菌、真菌可以构成一个完整的生态系统

13.

下列各句中,体现了“生物因素对生物的影响”的是

?

A.

春分麦起身,肥水要紧跟

B.

立秋处暑八月天,防治病虫管好棉

C.

清明雨纷纷,植树又造林

D.

白天热来夜间冷,一棵豆儿打一捧

14.

如图是某生态系统中部分生物构成的食物网简图,下列说法正确的是

?

A.

图中有

条食物链

B.

蛇和鹰之间只构成捕食关系

C.

若要构成完整的生态系统,图中还缺少分解者和非生物部分

D.

若该生态系统受到重金属的污染,体内积累重金属最多的是蛇

15.

我们在养花的过程中,经常给植物施肥、浇水、松土,还要放在阳光下;天气冷了,要把花放在温室里,而且一般一个花盆只栽一株植物,上述叙述体现了生物生存所需的基本条件依次是

?

矿质营养

氧气

阳光

适宜的温度

一定的生存空间

水

A.

B.

C.

D.

16.

人体生命活动所需的能量最终来源于太阳,利用以下图示能很好地解释这句话。关于图示中

、

、

符号的说明,正确的是

?

A.

表示光合作用,

表示呼吸作用

B.

表示蒸腾作用,

表示消化与吸收

C.

表示吸收作用,

表示光合作用

D.

表示消化与吸收,

表示呼吸作用

17.

下列对下图的描述正确的是

?

A.

该图中有

条食物链

B.

该图中的细菌是捕食者

C.

该图可表示一个生态系统

D.

该图中所有生物共同构成生态系统的生物部分

18.

下列对生态系统物质循环的叙述,不正确的是

?

A.

植物作为生产者,参与了生态系统的物质循环

B.

动物作为消费者,促进了生态系统的物质循环

C.

细菌作为分解者,对生态系统的物质循环有重要作用

D.

蚯蚓等腐食动物也可发挥分解者的功能,但对物质循环并无促进作用

19.

为了保护南极的生态环境,科学工作者不仅要把塑料等难以降解的垃圾带离南极,还要把粪便等生活垃圾带走,这是因为当地的自然环境中

?

A.

生产者过多

B.

缺少生产者

C.

没有消费者

D.

缺少分解者

20.

北方谚语说“冬天麦盖三层被,来年枕着馒头睡”。这是因为冬季大雪后,田里像盖上了一床大棉被,热量不易散发,从而保护越冬作物不会冻坏。来年开春化的雪水渗入泥土,越冬虫卵大部分被冻死,可减少虫害,利于作物生长。对此分析不合理的是

?

A.

融化的雪水导致虫卵存活率下降

B.

此谚语规律可适用于全国

C.

农作物的生长受到外界环境影响

D.

种间关系影响农作物产量

二、非选择题(共4小题;共40分)

21.

读图理解

月

日是世界海洋日,今年的主题是“保护红树林,保护海洋生态”。红树林生长在热带、亚热带海岸淤泥滩涂上,是维持海岸生态平衡的重要生态系统。广东省海岸线长,红树林资源丰富,如图为红树林滩涂生态系统模式简图,请回答问题。

(1)图中的红树和水草等属于生态系统的

?,能通过

?制造有机物;淤泥中的微生物属于生态系统的

?,能将有机物分解为无机物。

(2)红树植物根系发达,是图中

?(填编号)细胞分裂和伸长区细胞增大的共同结果,水分和无机盐主要由图中④的

?吸收;红树植物能生存于海滩淤泥中,有“拒盐”和“泌盐”的特殊结构,这是生物

?环境的表现,是

?选择的结果。

(3)如果红树林生存环境被污染,难以分解的有毒物质会通过

?不断积累,对生物造成危害。一段时间后,图中体内积累有毒物质最多的生物是

?。红树林是地球上比较脆弱的生态系统,保护红树林最有效的措施是建立

?。

22.

阅读下列材料,分析回答有关问题。

材料一:图中的两只狐,一只是生活在北极的极地狐,一只是生活在非洲沙漠中的大耳狐。

材料二:科学工作者发现,过去

年里,北极冰盖面积减少了

,平均厚度从

米减至

米;

年北极冰盖面积为

万平方千米,

年

月为

万平方千米,创历史最低点。这些都说明了一个现象——地球在变暖。

(1)生活在北极的极地狐和非洲沙漠的大耳狐,它们耳朵的大小不同,如图所示。这与它们生活地区的哪种非生物因素有关

?。

A.水

B.温度

C.空气

D.阳光

(2)由两种狐的头部某些特征可以说明,生物的形态结构往往与

?相适应。

(3)随着北极温度的变暖,试推测极地狐的耳将会变

?(填“大”或“小”)。

23.

下图是某农田生态系统的部分食物网,请据图回答:

(1)该生态系统的组成成分并不完整,还缺少非生物部分和

?。

(2)该食物网共有

?条食物链。

(3)田鼠、鸟、蛇等生物进行生命活动所需要的能量最终来源于

?。

(4)为减少昆虫对水稻的危害,农民会在水稻上喷洒农药,一段时间后,体内农药含量最高的生物是

?。保护或在水稻田中放养图中的

?,能有效减轻水稻虫害,减轻由于施用农药对环境的污染。

24.

如图

是“桑基鱼塘”生态农业示意图。人们将蚕沙(蚕的粪便)、人畜粪便、秸秆、杂草、树叶等投入沼气池内发酵,制成沼气作燃料,然后再用沼气渣或直接用蚕沙喂鱼,用塘泥施肥。

(1)该生态系统中,蚕与桑属于

?关系。

(2)图

选项中属于蚕细胞结构图的是

?。

(3)在利用蚕桑等物质生产沼气的过程中,发挥作用的生物主要是

?,在该生态系统的组成中它属于

?。

(4)桑树进行生命活动所需要的能量最终来自

?。

(5)桑树和桑蚕都有能量转换器,其中蚕不具有的转换器是

?。

(6)如果大部分桑叶被害虫吃掉了,对桑树影响最大的是

?作用。

答案

第一部分

1.

C

2.

B

【解析】由食物链的概念可知:即食物链是生产者和消费者存在的一种吃与被吃的关系,起点是生产者,终点是消费者,中间用箭头表示,箭头的方向指向吃的一方,蝉吸取树汁,螳螂以蝉为食,黄雀以螳螂为食,故答案为:树(或植物)

蝉

螳螂

黄雀。

3.

B

4.

D

5.

D

【解析】生态系统中的能量流动的特点是:单向流动,逐级递减。由于生物自身的呼吸消耗,以及植物的残枝落叶和动物的骨骼、皮毛等难以被下一个营养级的生物利用,造成了能量在沿着食物链流动的过程中是逐级递减的。一般地说,再输入到下一个营养级的能量中,只有

的能量能够流入下一个营养级。在一个生态系统中,营养级越多,在能量流动中消耗的能量就越多,所以在一个生态系统中,营养级越高,获得的能量就越少,生物的数量就越少。食物链:绿色植物

植食性动物

肉食性动物中,由前往后,营养级别依次升高,最低的是绿色植物,最高的是肉食性动物。所以一个天然湖泊生态系统中,肉食性鱼总比草食性鱼的数量少得多。故选D。

6.

A

7.

D

【解析】细胞利用氧,将有机物分解成二氧化碳和水,并且将储存在有机物中的能量释放出来,供给生命活动的需要,这个过程叫呼吸作用,②表示呼吸作用,故A不符合题意;

生态系统中的能量来源于绿色植物通过光合作用固定的太阳能,绿色植物固定能量的多少决定消费者的数量多少,故B不符合题意;

在生态系统中,生产者与消费者之间、消费者与消费者之间,由于食物关系而形成链条式的营养联系,叫做食物链。乙、丙、丁构成的食物链是乙

丙

丁,故C不符合题意;

在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加,丁的营养级的最高,体内有毒物质含量最多,故D符合题意。故选D。

8.

A

【解析】生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者、消费者、分解者。生态系统的能量流动是从生产者固定太阳能开始的,所以制作一个微型生态系统,应用无色透明玻璃瓶,可以充分利用光能;池塘清水含有多种微生物,有利于生态系统的物质循环。故选A。

9.

D

【解析】环境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。光决定植物的生理和分布,也影响动物的繁殖和活动时间等。温度影响生物的分布、生长和发育。水分影响生物的生长和发育,并决定陆生生物的分布。

生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,包括同种和不同种的生物个体。

因此影响蝗虫生存的环境因素包括阳光、温度、水、空气等非生物因素,和田野中的植物和蛇、蛙等动物以及田野里的其他蝗虫。

故D符合题意。

10.

C

【解析】生态系统的自我调节能力都是有限的,生态系统包括生物与非生物成分,所有生物是无法构成生态系统的。故选择C选项。

11.

D

【解析】生态系统具有自我调节恢复稳定状态的能力,但这种调节能力有一定的限度,当外力的影响超出一定的限度,生态平衡就会遭到破坏。

12.

C

【解析】一块农田中的农作物、其它生物,动物,分解者和非生物部分组成一个生态系统,而只是农作物不能组成一个生态系统,故A错误;

生产者、消费者、分解者和非生物部分构成了一个完整的生态系统,故B错误;

北极苔原包括生物部分和非生物部分,可以看作一个生态系统,故C正确;

动物、植物、细菌、真菌不能构成一个完整的生态系统,还少动物和非生物部分,故D错误。

故选C。

13.

B

【解析】“春分麦起身,肥水要紧跟”,肥水属于非生物因素对生物的影响,故A不符合题意;

“立秋处暑八月天,防治病虫管好棉”,病虫能够吃棉,体现了生物对生物的影响,故B符合题意;

“清明雨纷纷,植树又造林”,影响植树的主要非生物因素是温度对生物的影响,故C不符合题意;

“白天热来夜间冷,一棵豆儿打一捧”,是环境非生物因素温度对生物的影响,故D不符合题意。故选:B。

14.

C

【解析】图中食物链有:草

鼠

鹰、草

鼠

蛇

鹰、草

昆虫

食虫鸟

鹰、草

昆虫

食虫鸟

蛇

鹰,因此图中共有

条食物链,A错误;鹰吃蛇属于捕食关系,鹰和蛇都吃鼠、食虫鸟,还有竞争关系,而不是蛇和鹰之间只构成捕食关系,B错误;食物链和食物网是生态系统中物质循环和能量流动的渠道,C正确;有毒物质沿食物链流动逐级积累,营养级越高有毒物质积累越多。图中营养级最高的是鹰,因此若该生态系统受到重金属污染,体内积累重金属最多的是鹰而不是蛇,D错误。

15.

D

【解析】生物圈为生物的生存提供的基本条件:动物、植物等所有生物生存所需要的基本条件是一样的,它们都需要营养物质、阳光、空气和水,还有适宜的温度和一定的生存空间。经常给花施肥、浇水、松土、放在阳光下,天气冷了,我们还要把花放在屋里,而且一般一个花盆只栽一株植物,这体现了生物生存所需的基本条件分别是:

营养物质、

水、

空气、

阳光、

适宜的温度、

一定的生存空间。

16.

D

【解析】光合作用是绿色植物在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成有机物,合成的有机物除了满足自身的需要外,另外其它生物直接或间接以植物为食,所以也为其它生物提供了基本的食物来源,同时释放氧气,把光能转变成化学能储存在合成的有机物中。由上可知

是绿色植物的光合作用把太阳光能转化成化学能储存在合成的有机物中,然后动物直接或间接以植物为食,通过

消化和吸收进入体内,成为体内有机物中的能量,在体细胞的线粒体里再通过

呼吸作用有机物被分解成二氧化碳和水,同时释放出能量供生命活动利用,因此图解中的

是光合作用,

是消化和吸收,

是呼吸作用。

17.

D

【解析】A、图中食物链有:植物

昆虫

鸟,只有

条食物链而不是

条,因为食物链是反映生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分,故A错误。

B、该图中的细菌分解动植物遗体中的有机物维持生活,是分解者,故B错误。

C、图中植物是生产者,动物是消费者,细菌属于分解者,因此要构成完整的生态系统,图中还缺少非生物部分,故C错误。

D、该图中植物是生产者,昆虫和鸟为消费者,细菌为分解者,所有生物共同构成生态系统中的生物部分,故D正确。

故选D。

18.

D

【解析】植物作为生产者,可以进行光合作用,参与了生态系统的物质循环,A正确。

动物作为消费者,进行呼吸作用,分解有机物,促进了生态系统的物质循环,B正确。

细菌作为分解者,分解出水、无机盐、二氧化碳,对生态系统的物质循环有重要作用。C正确。

蚯蚓等腐食动物也可发挥分解者的功能,对物质循环有促进作用。D错误。

19.

D

【解析】细菌和真菌的生活需要一定的条件,如水分、适宜的温度、还有有机物。但不同的细菌和真菌还要求某种特定的生活条件,例如有的需要氧气,有的在有氧的条件下生命活动会受到抑制。南极的温度很低,而且南极的有机物较少,因此不适于细菌真菌的生长繁殖。若把粪便等生活垃放在南极,由于细菌真菌较少,分解缓慢,会造成环境污染,故科学工作者不仅要把塑料等难以降解的垃圾带离南极,还要把粪便等生活垃圾带离南极,这是因为南极缺少分解者。故选:D。

20.

B

【解析】融化的雪水导致越冬虫卵大部分被冻死,因此虫卵存活率下降,A正确。

我国地大物博,气候多样,南方如海南常年温度较高,不会出现下雪现象,B错误。

生物的生活、生存受环境的影响,C正确。

害虫与农作物属于种间捕食关系,会影响农作物产量,D正确。

第二部分

21.

(1)

生产者;光合作用;分解者

??????(2)

②;根毛;适应;自然

??????(3)

食物链;白鹭;自然保护区

22.

(1)

B

【解析】生物必须适应环境才能生存,现在生存的每一种生物,它的形态结构和生活方式都与其生存环境相适应。如极地狐耳朵较小,可以减少热量的散失,适应寒冷的北极环境;沙漠狐生活在温度较高的非洲热带沙漠,耳朵较大可以增加热量的散失,适应高温的沙漠环境,这主要与它们生活地区的非生物因素温度有关。

??????(2)

环境

??????(3)

大

【解析】极地狐已经适应了寒冷的北极环境,如果地球“变暖”进一步加剧,北极温度升高,狐耳朵较大,嘴巴突出,可以增加热量的散失,降低体温,适应炎热干燥的沙漠环境,因此极地狐的耳将会变大。

23.

(1)

分解者

??????(2)

??????(3)

太阳光能

??????(4)

蛇;青蛙

24.

(1)

捕食

【解析】生态农业:以生态学理论为指导,运用系统工程的方法,以合理利用自然资源与保护良好的生态环境为前提,组织建立的新型人工生态系统,因此生态农业生态系统中结构协调、合理种养,具有良好的食物链和食物网,内部良性循环,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。

通过上图可以看出蚕以桑叶为食,所以桑与蚕的关系是捕食关系。

??????(2)

【解析】蚕属于动物,细胞中只有细胞膜、细胞质、细胞核,没有细胞壁、液泡、叶绿体等,所以图

中

是蚕细胞结构图。

??????(3)

细菌;分解者

【解析】腐生微生物可以把动物的尸体、死去的植物还有其他的一些物质分解成水与二氧化碳还有氮气,重新回归自然参与物质的循环。如果没有腐生微生物,物质就不能循环。所以在利用蚕桑等物质生产沼气的过程中,发挥作用的生物主要是细菌。在该生态系统的组成中它属于分解者。

??????(4)

太阳光能

【解析】太阳能首先是通过绿色植物的光合作用转变为储存在有机物中的能量,然后,逐级被各种植食性动物、肉食性动物、腐生生物利用,还有一部分以热能的形式散发到生物圈中,所以桑树进行生命活动所需要的能量最终来自太阳能。

??????(5)

叶绿体

【解析】细胞中的能量转换器有叶绿体和线粒体。线粒体是广泛存在于动物细胞和植物细胞中的细胞器,是细胞呼吸产生能量的主要场所。因此,线粒体被称为能量转换器和细胞内能量供应的“动力工厂”;叶绿体是绿色植物细胞中广泛存在的一种含有叶绿素等色素的质体,是植物细胞进行光合作用的场所。因此,蚕不具有的转换器是叶绿体。

??????(6)

光合

【解析】因为叶是光合作用的主要场所,如果大部分桑叶被害虫吃掉了,桑树将无法正常进行有效地光合作用,无法储存足够的有机物。

第12页(共12

页)