第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-11-25 17:10:29 | ||

图片预览

文档简介

普通高中历史教科书必修《中外历史纲要(上)》

第二单元 融合与发展:

三国两晋南北朝的政权更迭与

民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

我国历史上曾出现过三次民族大融合,第一次为春秋战国时期,第三次为宋辽金元时期,而魏晋南北朝是第二次民族大融合时期。

这个时期,北方内迁各少数民族,因与汉族长期错居杂处,在汉族的影响下,社会经济得到较快发展,并在加速封建化的过程中,逐渐与汉族形成了共同的经济体制,最后多融合于汉族。

而在南方,由于大批北方汉人南迁及少数民族出居平地,也造成某些杂居局面,使一部分与汉族关系密切的少数民族逐渐汉化,也有一些迁居或以其他途径进入民族地区的汉族融合于少数民族。但由于汉族人数众多,文化较高,故在整个融合过程中,少数民族汉化则表现为主要的,汉族融合于少数民族却是局部的。南方民族大融合后,使得数百万劳动力纳入封建经济体系,其社会经济和文化习俗也必然逐步与汉人接近。因此,南方少数民族与汉族融合的过程,实际上也是共同开发南方的过程,使江南的农业有了长足的发展,手工业和商业也相应有所发展,为隋唐时期我国经济重心的南移打下基础。

——白翠琴:《论魏晋南北朝时期民族的迁徙与融合》

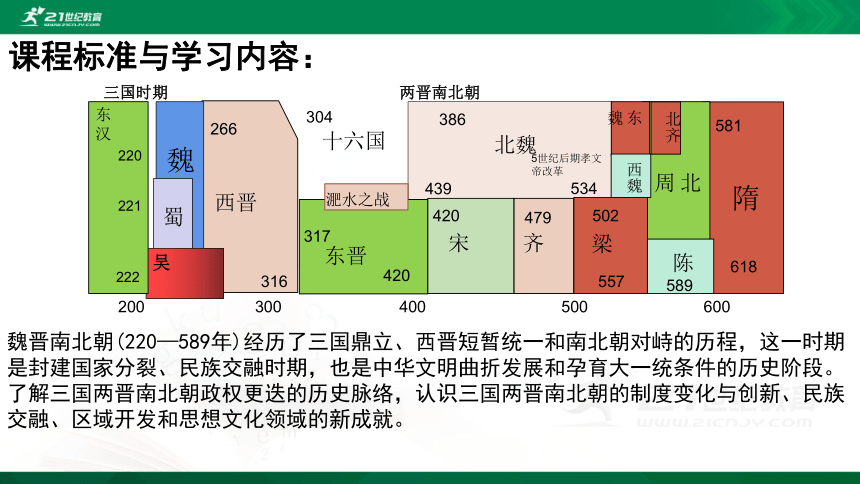

魏晋南北朝(220—589年)经历了三国鼎立、西晋短暂统一和南北朝对峙的历程,这一时期是封建国家分裂、民族交融时期,也是中华文明曲折发展和孕育大一统条件的历史阶段。

了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝的制度变化与创新、民族交融、区域开发和思想文化领域的新成就。

课程标准与学习内容:

魏

蜀

吴

西晋

十六国

东晋

宋

齐

梁

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

陈

隋

东汉

220

221

222

266

316

304

439

317

420

420

479

502

557

589

581

618

200

300

400

500

600

三国时期

两晋南北朝

淝水之战

5世纪后期孝文帝改革

386

534

教学目录:

一、三国与两晋

二、南朝与北朝

三、延伸与思考......

渡江的士族极为重视族谱的修订,因为这是他们身份的象征,当时流传着一本《百家谱》。 ——编至卜宪民《中国通史》

“上品无寒门,下品无士族”—— 晋初刘毅《请罢中正除九品疏》

西晋禅代,承曹魏遗产,所存官牛尚有四万五千余头,旋又颁布占田制,推动农业复兴,然而不久政局动荡,内乱频仍,胡变蜂起,晋室被迫南渡,此后即以江南为立国根本。北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、防洪、运河等水利工程不断修筑,富源也不断开发,始终江南的经济力量趋于壮胜。 ——《魏晋南北朝史》

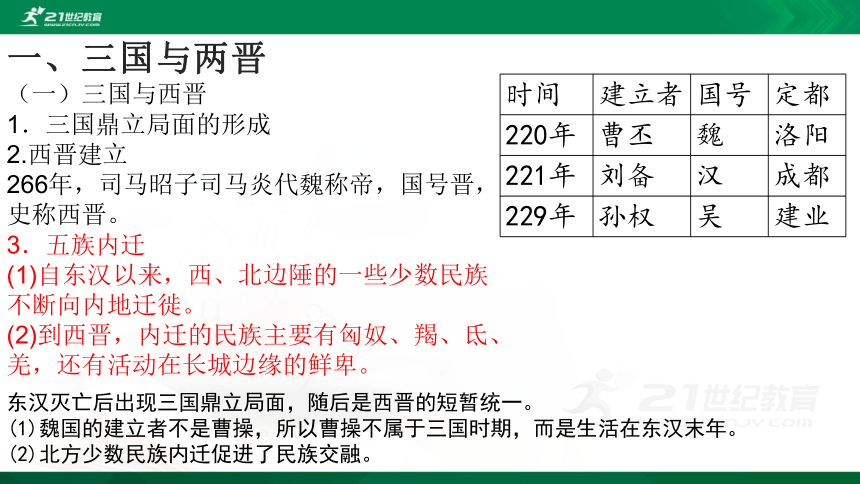

一、三国与两晋

(一)三国与西晋

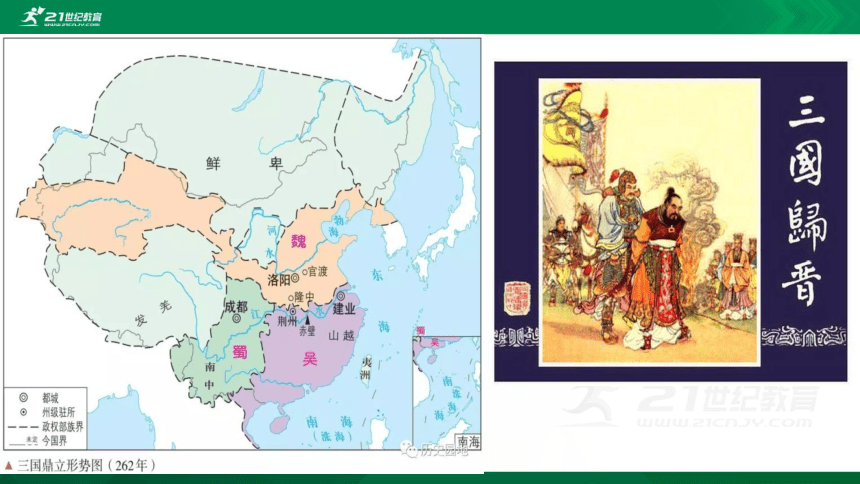

1.三国鼎立局面的形成

2.西晋建立

266年,司马昭子司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋。

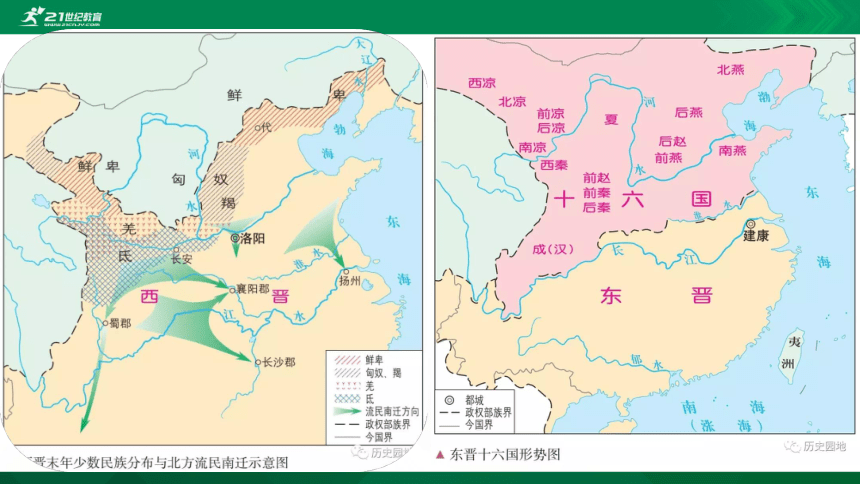

3.五族内迁

(1)自东汉以来,西、北边陲的一些少数民族不断向内地迁徙。

(2)到西晋,内迁的民族主要有匈奴、羯、氐、羌,还有活动在长城边缘的鲜卑。

东汉灭亡后出现三国鼎立局面,随后是西晋的短暂统一。

(1)魏国的建立者不是曹操,所以曹操不属于三国时期,而是生活在东汉末年。

(2)北方少数民族内迁促进了民族交融。

时间

建立者

国号

定都

220年

曹丕

魏

洛阳

221年

刘备

汉

成都

229年

孙权

吴

建业

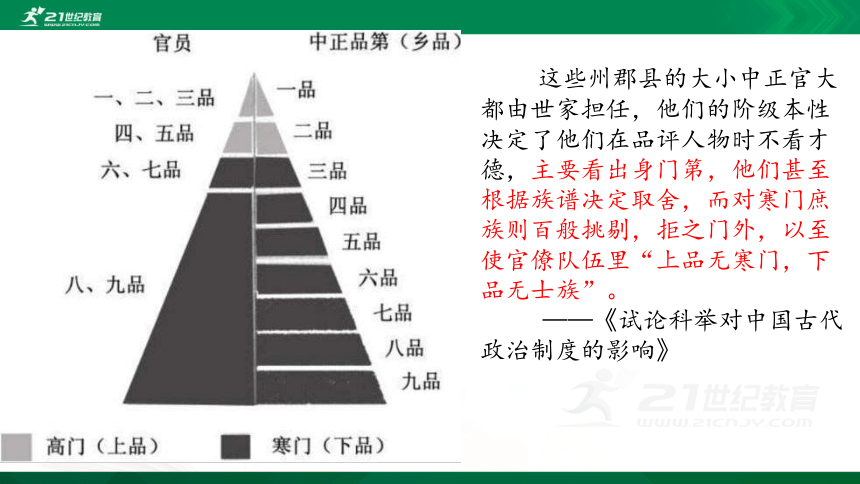

这些州郡县的大小中正官大都由世家担任,他们的阶级本性决定了他们在品评人物时不看才德,主要看出身门第,他们甚至根据族谱决定取舍,而对寒门庶族则百般挑剔,拒之门外,以至使官僚队伍里“上品无寒门,下品无士族”。

——《试论科举对中国古代政治制度的影响》

西晋司马氏是在一批士族官僚的支持下,通过政变而取得政权的。因此建国后所制定的政治、经济措施,自然是保护士族地主利益的。五等爵制的制定和九品中正制的蜕变是门阀形成的政治条件。……这时,曹丕制定的“九品中正制”已发生相当大的变化。主要是由于中正官一职被世家大族出身的官僚所把持,这一制度成为他们培植门阀家族势力的重要工具。……经济上士族不仅享有依品占田和荫客,而且有的门阀多占土地劳动力也被默许。……故西晋一朝奢侈成风。何曾日食万钱,还说“无下箸处”。其子何劭日食二万钱……大族王恺、石崇互比奢侈,王恺用干米糖洗锅,石崇用白蜡当柴……

——朱绍侯、张海鹏、齐涛:《中国古代史》

(二)东晋的建立

1.政权更迭:

东晋的建立和“士族”的形成

(1)317年,西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称东晋。

(2)自三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层,称为“士族”。

(3)几家北方高门士族先后执掌朝政,成为东晋政权的主要支柱。

二、南朝与北朝

1.南朝的政权更替

(1)420年,出身低级士族的武将刘裕篡夺皇位,国号宋。

(2)南方先后经历了宋齐梁陈4个王朝,合称“南朝”。

定都建康。

3.江南的开发

(1)江南开发原因???

(2)江南开发的表现

①东晋南朝时期,南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。

②手工业方面,纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显的进步。

③商业以长江沿岸最为活跃,番禺则是主要的外贸港口。

④在江南开发的过程中,许多山区的少数民族也逐步与汉族相交融。

材料一:江南地域辽阔而人烟稀少,稻米和鱼是主要食物,放火烧荒,种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。 ——《史记》(西汉)

材料二:《晋书·食货志》记载东晋后期南方的情形是:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”

思考:南方经济的发展有什么影响?

改变了南方落后的经济面貌,直接影响了经济重心的南移。

大大影响了南方政治,促成了南北抗衡的政治局面。

2.经济发展:

在东晋和南朝相继统治下,南方经济有了明显发展。

江南地区开发的主要原因是大量北方人口迁往江南,为江南的发展提供了劳动力和技术。

虽然江南地区得到了开发,但当时我国的经济重心仍然在黄河流域。南方的经济水平仍然落后于北方。

匈奴

羯

鲜卑

汉·前赵

北凉

夏

后赵

前燕

后燕

南燕

南凉

西秦

氐

羌

宗贝

汉

前秦

后凉

后秦

成汉

前凉

北燕

西凉

(三)十六国与北朝

1.十六国统治者族属表

2.淝水之战

(1)4世纪下半叶,氐族建立的前秦统一北方,随后大举进攻东晋,被击败于淝水。

(2)由于内部各族尚未交融,统治基础脆弱,强大的前秦政权一败之后迅速崩溃,曾经稍显缓和的民族矛盾又加剧了。

3.北魏孝文帝改革

(1)北魏统一北方

4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,于439年统一北方。

(2)北魏孝文帝改革措施

将都城从平城迁到洛阳,迁到洛阳的鲜卑贵族一律将籍贯改为洛阳。

以汉族服饰取代鲜卑服饰,朝中禁鲜卑语,改说汉语;改鲜卑姓为汉姓。

仿照魏晋以来汉族社会的士族阶层,将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门,并鼓励他们与汉族高门士族通婚。

(3)北魏孝文帝改革影响

孝文帝的改革措施顺应了北方民族交往、交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾。

促进了北魏的经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

材料一:北魏统一北方后,鲜卑贵族主要居于城市中,而从事畜物业的牧人仍以帐居为主,鲜卑军队在行营中仍常设毡野宿。毡帐和屋宇,是当时拓跋鲜卑人并用的两种居住方式,也就显示出太武帝拓跋焘时游牧民族的居住习俗并没有彻底改变。

雁北师院北魏墓群出土的方形毡帐

材料二:《洛阳珈蓝记》中记载北魏的洛阳城:京师东西二十里,南北十五里,户十万九千余。庙社宫室府曹以外,方三百步为一里,里开四门;门置里正二人,吏四人,门士八人,合有二百二十里。

北魏孝文帝改革:阅读下列材料,回答问题。

材料一 北魏兴起于蒙古高原,初以盛乐(今内蒙古和林格尔县)为首都,为便于向南扩张而以平城(今山西大同市东北)为南都,后遂迁都平城。孝文帝迁都洛阳后,平城被称为北京。

——华林甫《中国地名史话》

(1)根据材料一,指出北魏迁都的过程及特点。

提示:过程:由盛乐迁至平城,再迁至洛阳。特点:不断南迁。

论从史出——北魏孝文帝改革的特点

(1)北魏孝文帝改革

是少数民族统治者自上而下推行的,措施全面,影响深远的封建化改革。

(2)孝文帝重点改革鲜卑族原有的风俗习惯,采纳汉族的典章制度和生活方式。

(3)北魏孝文帝迁都是整个改革的关键,有利于巩固改革成果和进一步推行社会改革。

材料二 迁居洛阳的鲜卑族人,经过三十年,大体上已经汉化。一个统治民族仅仅经过三十年时间,就与被统治民族相融合,不能不说是孝文帝汉化政策的极大成功。——樊树志《国史十六讲》

材料三 民族融合是历史发展的必然趋势,是进步的现象。特别是那些社会经济发展水平低于中原汉族的少数民族,一旦走进黄河流域这个汉文化的摇篮,他们就终究要融入这个汪洋大海之中。——张岂之主编《中国历史十五讲》

(2)根据以上材料和所学知识概括孝文帝改革汉化政策的主要表现,并指出孝文帝改革的历史影响。

提示:表现:易服装,讲汉话,改汉姓,定门第等级,通婚姻,改籍贯。

影响:孝文帝改革措施顺应了北方民族交往、交融的历史趋势,促进了社会繁荣,为隋唐盛世出现打下了基础。

材料一反映北魏统一北方后,从平城迁都洛阳。

材料二反映迁居洛阳的鲜卑人已经汉化,肯定了孝文帝改革的成功。

材料三指出民族融合是历史发展的必然趋势。

孝文帝改革措施

文化

汉化政策:

采用汉姓;改穿汉服;学说汉话;提倡与汉族通婚

① 迁都洛阳

② 采用汉族统治阶级的政策

均田制:

① 北魏政府把掌握的土地实行分配

② 受田农民纳租调、服徭役和兵役

政治

经济

顺应了民族交融的历史趋势;缓解了民族矛盾;

促进了北魏的经济发展和社会进步;

为北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

魏晋门阀制度

(士族)无不熏衣剃面,傅粉施朱,驾长檐车,跟高齿屐,坐棋子方褥,凭斑丝隐囊,列器玩于左右,从容出入,望若神仙。

——颜之推《颜氏家训》

兵车勿用,民不外劳,役宽务简,……民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

南朝德清窑盘口四系青瓷壶

南朝青瓷八系壶

东汉末年以来,南方经济的开发,使得南方经济逐渐缩小了与北方的差距。为经济重心南移打下基础。

民族大融合的实现,使汉族接受了其他少数民族的新鲜成分,所以在经济、文化上不仅没有衰落,而且变的更加兴盛,充满活力。隋文帝能够顺利完成统一事业,北方各民族的大融合应该是南北统一的重要条件。因此,历史上强盛的隋唐大帝国的出现,正是以北方民族大融合的实现为坚实基础的。

——张鹤泉:《魏晋南北朝史:分裂与融合的时代》

三、延伸与思考......

谢谢聆听

第二单元 融合与发展:

三国两晋南北朝的政权更迭与

民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

我国历史上曾出现过三次民族大融合,第一次为春秋战国时期,第三次为宋辽金元时期,而魏晋南北朝是第二次民族大融合时期。

这个时期,北方内迁各少数民族,因与汉族长期错居杂处,在汉族的影响下,社会经济得到较快发展,并在加速封建化的过程中,逐渐与汉族形成了共同的经济体制,最后多融合于汉族。

而在南方,由于大批北方汉人南迁及少数民族出居平地,也造成某些杂居局面,使一部分与汉族关系密切的少数民族逐渐汉化,也有一些迁居或以其他途径进入民族地区的汉族融合于少数民族。但由于汉族人数众多,文化较高,故在整个融合过程中,少数民族汉化则表现为主要的,汉族融合于少数民族却是局部的。南方民族大融合后,使得数百万劳动力纳入封建经济体系,其社会经济和文化习俗也必然逐步与汉人接近。因此,南方少数民族与汉族融合的过程,实际上也是共同开发南方的过程,使江南的农业有了长足的发展,手工业和商业也相应有所发展,为隋唐时期我国经济重心的南移打下基础。

——白翠琴:《论魏晋南北朝时期民族的迁徙与融合》

魏晋南北朝(220—589年)经历了三国鼎立、西晋短暂统一和南北朝对峙的历程,这一时期是封建国家分裂、民族交融时期,也是中华文明曲折发展和孕育大一统条件的历史阶段。

了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝的制度变化与创新、民族交融、区域开发和思想文化领域的新成就。

课程标准与学习内容:

魏

蜀

吴

西晋

十六国

东晋

宋

齐

梁

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

陈

隋

东汉

220

221

222

266

316

304

439

317

420

420

479

502

557

589

581

618

200

300

400

500

600

三国时期

两晋南北朝

淝水之战

5世纪后期孝文帝改革

386

534

教学目录:

一、三国与两晋

二、南朝与北朝

三、延伸与思考......

渡江的士族极为重视族谱的修订,因为这是他们身份的象征,当时流传着一本《百家谱》。 ——编至卜宪民《中国通史》

“上品无寒门,下品无士族”—— 晋初刘毅《请罢中正除九品疏》

西晋禅代,承曹魏遗产,所存官牛尚有四万五千余头,旋又颁布占田制,推动农业复兴,然而不久政局动荡,内乱频仍,胡变蜂起,晋室被迫南渡,此后即以江南为立国根本。北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、防洪、运河等水利工程不断修筑,富源也不断开发,始终江南的经济力量趋于壮胜。 ——《魏晋南北朝史》

一、三国与两晋

(一)三国与西晋

1.三国鼎立局面的形成

2.西晋建立

266年,司马昭子司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋。

3.五族内迁

(1)自东汉以来,西、北边陲的一些少数民族不断向内地迁徙。

(2)到西晋,内迁的民族主要有匈奴、羯、氐、羌,还有活动在长城边缘的鲜卑。

东汉灭亡后出现三国鼎立局面,随后是西晋的短暂统一。

(1)魏国的建立者不是曹操,所以曹操不属于三国时期,而是生活在东汉末年。

(2)北方少数民族内迁促进了民族交融。

时间

建立者

国号

定都

220年

曹丕

魏

洛阳

221年

刘备

汉

成都

229年

孙权

吴

建业

这些州郡县的大小中正官大都由世家担任,他们的阶级本性决定了他们在品评人物时不看才德,主要看出身门第,他们甚至根据族谱决定取舍,而对寒门庶族则百般挑剔,拒之门外,以至使官僚队伍里“上品无寒门,下品无士族”。

——《试论科举对中国古代政治制度的影响》

西晋司马氏是在一批士族官僚的支持下,通过政变而取得政权的。因此建国后所制定的政治、经济措施,自然是保护士族地主利益的。五等爵制的制定和九品中正制的蜕变是门阀形成的政治条件。……这时,曹丕制定的“九品中正制”已发生相当大的变化。主要是由于中正官一职被世家大族出身的官僚所把持,这一制度成为他们培植门阀家族势力的重要工具。……经济上士族不仅享有依品占田和荫客,而且有的门阀多占土地劳动力也被默许。……故西晋一朝奢侈成风。何曾日食万钱,还说“无下箸处”。其子何劭日食二万钱……大族王恺、石崇互比奢侈,王恺用干米糖洗锅,石崇用白蜡当柴……

——朱绍侯、张海鹏、齐涛:《中国古代史》

(二)东晋的建立

1.政权更迭:

东晋的建立和“士族”的形成

(1)317年,西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称东晋。

(2)自三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层,称为“士族”。

(3)几家北方高门士族先后执掌朝政,成为东晋政权的主要支柱。

二、南朝与北朝

1.南朝的政权更替

(1)420年,出身低级士族的武将刘裕篡夺皇位,国号宋。

(2)南方先后经历了宋齐梁陈4个王朝,合称“南朝”。

定都建康。

3.江南的开发

(1)江南开发原因???

(2)江南开发的表现

①东晋南朝时期,南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。

②手工业方面,纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显的进步。

③商业以长江沿岸最为活跃,番禺则是主要的外贸港口。

④在江南开发的过程中,许多山区的少数民族也逐步与汉族相交融。

材料一:江南地域辽阔而人烟稀少,稻米和鱼是主要食物,放火烧荒,种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。 ——《史记》(西汉)

材料二:《晋书·食货志》记载东晋后期南方的情形是:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”

思考:南方经济的发展有什么影响?

改变了南方落后的经济面貌,直接影响了经济重心的南移。

大大影响了南方政治,促成了南北抗衡的政治局面。

2.经济发展:

在东晋和南朝相继统治下,南方经济有了明显发展。

江南地区开发的主要原因是大量北方人口迁往江南,为江南的发展提供了劳动力和技术。

虽然江南地区得到了开发,但当时我国的经济重心仍然在黄河流域。南方的经济水平仍然落后于北方。

匈奴

羯

鲜卑

汉·前赵

北凉

夏

后赵

前燕

后燕

南燕

南凉

西秦

氐

羌

宗贝

汉

前秦

后凉

后秦

成汉

前凉

北燕

西凉

(三)十六国与北朝

1.十六国统治者族属表

2.淝水之战

(1)4世纪下半叶,氐族建立的前秦统一北方,随后大举进攻东晋,被击败于淝水。

(2)由于内部各族尚未交融,统治基础脆弱,强大的前秦政权一败之后迅速崩溃,曾经稍显缓和的民族矛盾又加剧了。

3.北魏孝文帝改革

(1)北魏统一北方

4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,于439年统一北方。

(2)北魏孝文帝改革措施

将都城从平城迁到洛阳,迁到洛阳的鲜卑贵族一律将籍贯改为洛阳。

以汉族服饰取代鲜卑服饰,朝中禁鲜卑语,改说汉语;改鲜卑姓为汉姓。

仿照魏晋以来汉族社会的士族阶层,将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门,并鼓励他们与汉族高门士族通婚。

(3)北魏孝文帝改革影响

孝文帝的改革措施顺应了北方民族交往、交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾。

促进了北魏的经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

材料一:北魏统一北方后,鲜卑贵族主要居于城市中,而从事畜物业的牧人仍以帐居为主,鲜卑军队在行营中仍常设毡野宿。毡帐和屋宇,是当时拓跋鲜卑人并用的两种居住方式,也就显示出太武帝拓跋焘时游牧民族的居住习俗并没有彻底改变。

雁北师院北魏墓群出土的方形毡帐

材料二:《洛阳珈蓝记》中记载北魏的洛阳城:京师东西二十里,南北十五里,户十万九千余。庙社宫室府曹以外,方三百步为一里,里开四门;门置里正二人,吏四人,门士八人,合有二百二十里。

北魏孝文帝改革:阅读下列材料,回答问题。

材料一 北魏兴起于蒙古高原,初以盛乐(今内蒙古和林格尔县)为首都,为便于向南扩张而以平城(今山西大同市东北)为南都,后遂迁都平城。孝文帝迁都洛阳后,平城被称为北京。

——华林甫《中国地名史话》

(1)根据材料一,指出北魏迁都的过程及特点。

提示:过程:由盛乐迁至平城,再迁至洛阳。特点:不断南迁。

论从史出——北魏孝文帝改革的特点

(1)北魏孝文帝改革

是少数民族统治者自上而下推行的,措施全面,影响深远的封建化改革。

(2)孝文帝重点改革鲜卑族原有的风俗习惯,采纳汉族的典章制度和生活方式。

(3)北魏孝文帝迁都是整个改革的关键,有利于巩固改革成果和进一步推行社会改革。

材料二 迁居洛阳的鲜卑族人,经过三十年,大体上已经汉化。一个统治民族仅仅经过三十年时间,就与被统治民族相融合,不能不说是孝文帝汉化政策的极大成功。——樊树志《国史十六讲》

材料三 民族融合是历史发展的必然趋势,是进步的现象。特别是那些社会经济发展水平低于中原汉族的少数民族,一旦走进黄河流域这个汉文化的摇篮,他们就终究要融入这个汪洋大海之中。——张岂之主编《中国历史十五讲》

(2)根据以上材料和所学知识概括孝文帝改革汉化政策的主要表现,并指出孝文帝改革的历史影响。

提示:表现:易服装,讲汉话,改汉姓,定门第等级,通婚姻,改籍贯。

影响:孝文帝改革措施顺应了北方民族交往、交融的历史趋势,促进了社会繁荣,为隋唐盛世出现打下了基础。

材料一反映北魏统一北方后,从平城迁都洛阳。

材料二反映迁居洛阳的鲜卑人已经汉化,肯定了孝文帝改革的成功。

材料三指出民族融合是历史发展的必然趋势。

孝文帝改革措施

文化

汉化政策:

采用汉姓;改穿汉服;学说汉话;提倡与汉族通婚

① 迁都洛阳

② 采用汉族统治阶级的政策

均田制:

① 北魏政府把掌握的土地实行分配

② 受田农民纳租调、服徭役和兵役

政治

经济

顺应了民族交融的历史趋势;缓解了民族矛盾;

促进了北魏的经济发展和社会进步;

为北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

魏晋门阀制度

(士族)无不熏衣剃面,傅粉施朱,驾长檐车,跟高齿屐,坐棋子方褥,凭斑丝隐囊,列器玩于左右,从容出入,望若神仙。

——颜之推《颜氏家训》

兵车勿用,民不外劳,役宽务简,……民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

南朝德清窑盘口四系青瓷壶

南朝青瓷八系壶

东汉末年以来,南方经济的开发,使得南方经济逐渐缩小了与北方的差距。为经济重心南移打下基础。

民族大融合的实现,使汉族接受了其他少数民族的新鲜成分,所以在经济、文化上不仅没有衰落,而且变的更加兴盛,充满活力。隋文帝能够顺利完成统一事业,北方各民族的大融合应该是南北统一的重要条件。因此,历史上强盛的隋唐大帝国的出现,正是以北方民族大融合的实现为坚实基础的。

——张鹤泉:《魏晋南北朝史:分裂与融合的时代》

三、延伸与思考......

谢谢聆听

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进