第9课 两宋的政治与军事 课件(67张)

文档属性

| 名称 | 第9课 两宋的政治与军事 课件(67张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 42.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-11-26 09:30:45 | ||

图片预览

文档简介

(共67张PPT)

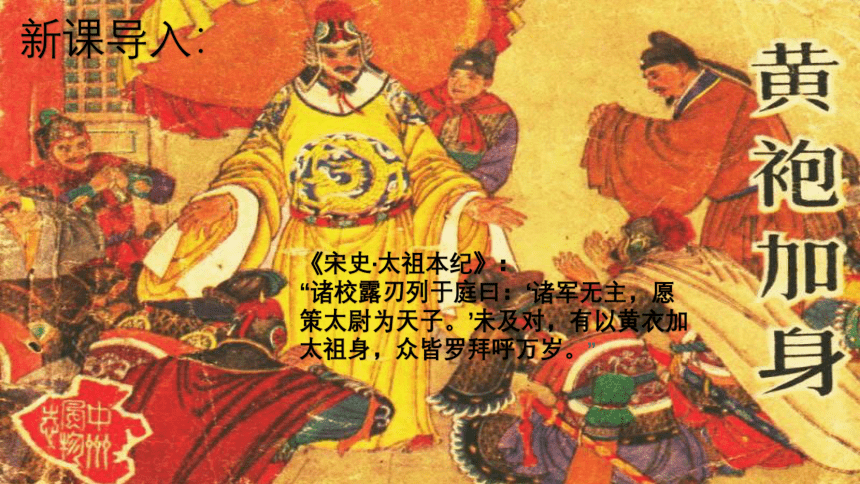

新课导入:

《宋史·太祖本纪》:

“诸校露刃列于庭曰:‘诸军无主,愿策太尉为天子。’未及对,有以黄衣加太祖身,众皆罗拜呼万岁。”

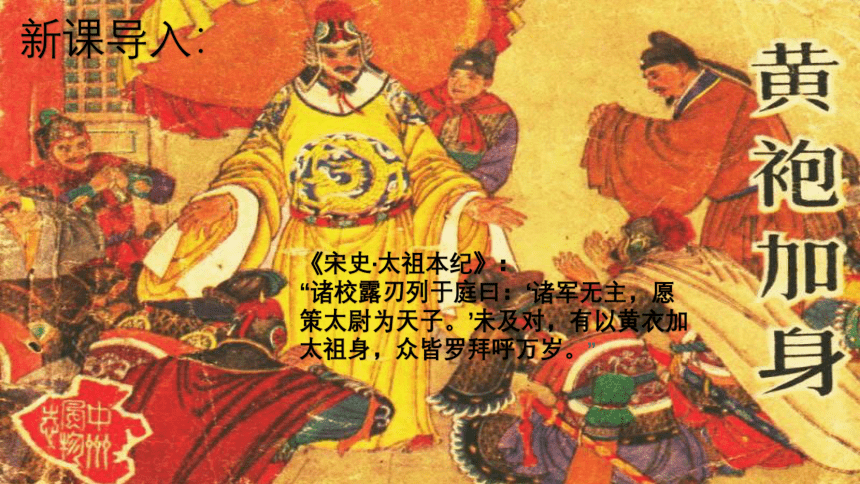

北宋:赵匡胤

汴京(开封)

960~1127年

南宋:赵构

临安(杭州)

1127~1279年

第9课

两宋

政治

军事

与

第三单元

辽宋夏金多元民族政权的并立与元朝的统

课标要求

通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化。

学习目标

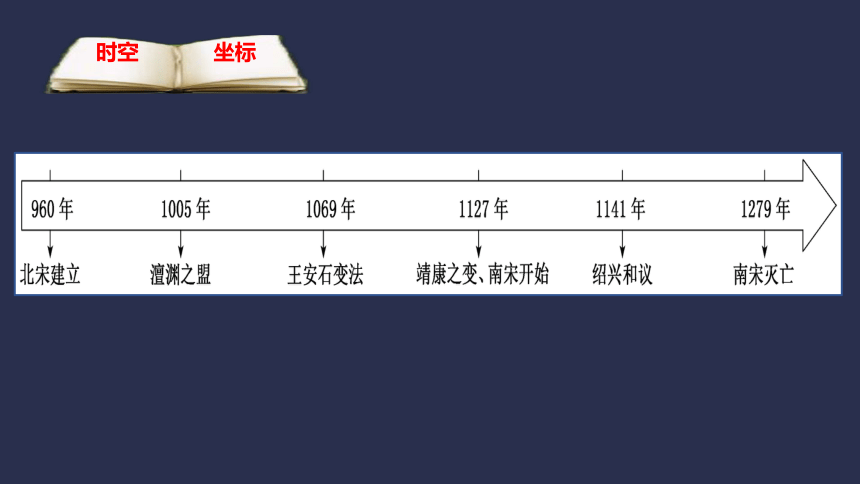

通过时空定位分析宋朝立国的背景,学生理解宋初制度变革的原因与内容。

通过比较性阅读,分析唐到宋政治制度与军事方面的变化,学生理解唐宋之变

在政治、军事、民族关系上的表现。

通过阅读分析多元史料,学生

学会对不同史料进行甄别

判断并从史料中提取信息,

理解王安石变法的影响。

1

2

3

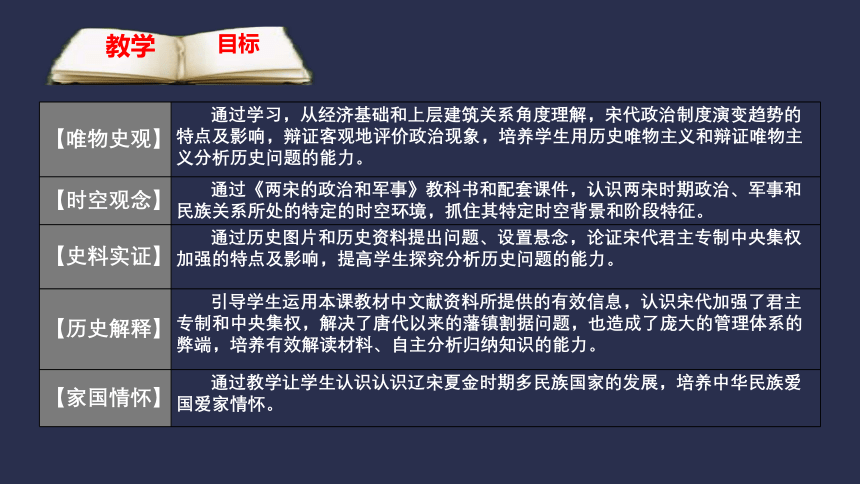

【唯物史观】

通过学习,从经济基础和上层建筑关系角度理解,宋代政治制度演变趋势的特点及影响,辩证客观地评价政治现象,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力。

【时空观念】

通过《两宋的政治和军事》教科书和配套课件,认识两宋时期政治、军事和民族关系所处的特定的时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

【史料实证】

通过历史图片和历史资料提出问题、设置悬念,论证宋代君主专制中央集权加强的特点及影响,提高学生探究分析历史问题的能力。

【历史解释】

引导学生运用本课教材中文献资料所提供的有效信息,认识宋代加强了君主专制和中央集权,解决了唐代以来的藩镇割据问题,也造成了庞大的管理体系的弊端,培养有效解读材料、自主分析归纳知识的能力。

【家国情怀】

通过教学让学生认识认识辽宋夏金时期多民族国家的发展,培养中华民族爱国爱家情怀。

教学

目标

坐标

时空

结构

知识

1

前代之弊

目

录

2

防弊之策

3

蓄意改革

4

南宋偏安

第壹章节

Chapter

one

前

之

弊

代

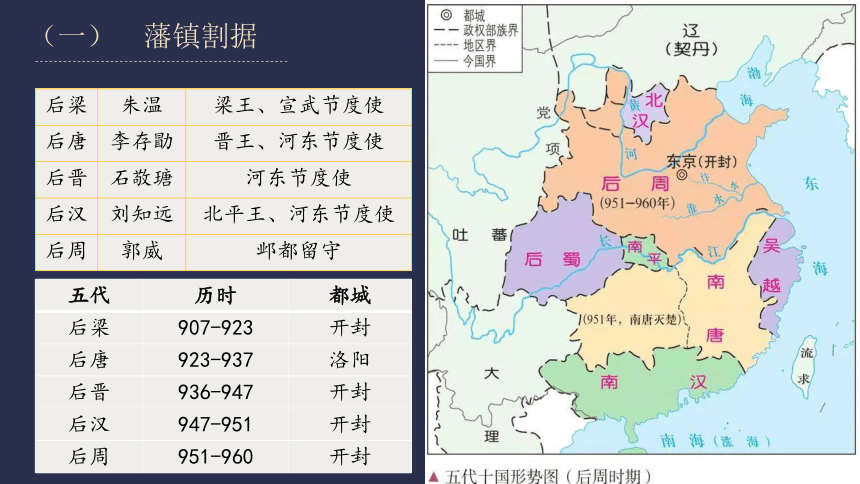

(一)

藩镇割据

后梁

朱温

梁王、宣武节度使

后唐

李存勖

晋王、河东节度使

后晋

石敬瑭

河东节度使

后汉

刘知远

北平王、河东节度使

后周

郭威

邺都留守

五代

历时

都城

后梁

907-923

开封

后唐

923-937

洛阳

后晋

936-947

开封

后汉

947-951

开封

后周

951-960

开封

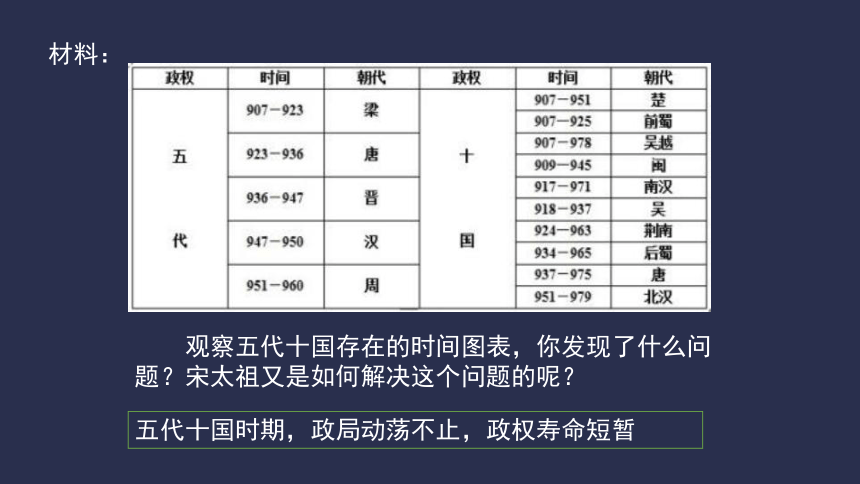

材料:

观察五代十国存在的时间图表,你发现了什么问题?宋太祖又是如何解决这个问题的呢?

五代十国时期,政局动荡不止,政权寿命短暂

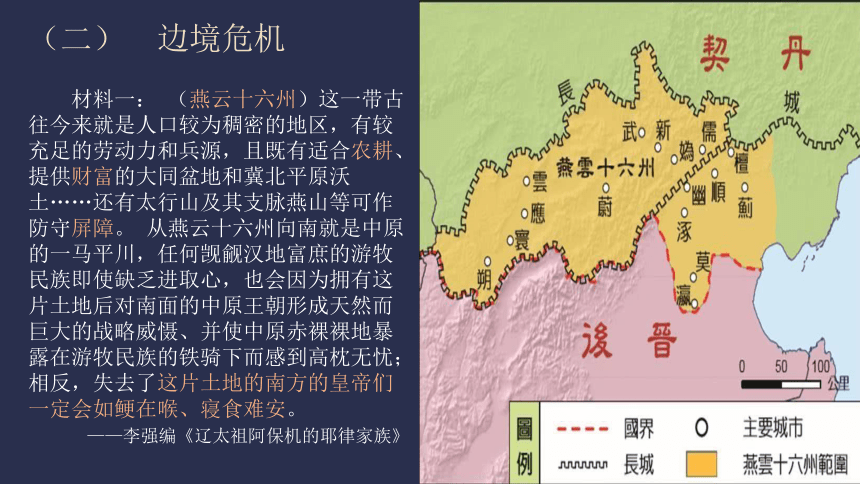

(二)

边境危机

材料一:

(燕云十六州)这一带古往今来就是人口较为稠密的地区,有较充足的劳动力和兵源,且既有适合农耕、提供财富的大同盆地和冀北平原沃土……还有太行山及其支脉燕山等可作防守屏障。

从燕云十六州向南就是中原的一马平川,任何觊觎汉地富庶的游牧民族即使缺乏进取心,也会因为拥有这片土地后对南面的中原王朝形成天然而巨大的战略威慑、并使中原赤裸裸地暴露在游牧民族的铁骑下而感到高枕无忧;相反,失去了这片土地的南方的皇帝们一定会如鲠在喉、寝食难安。

——李强编《辽太祖阿保机的耶律家族》

(三)

皇帝权威

材料一:几十年间(五代十国时期),军队要谁做皇帝,谁就得做。赵匡胤昨天还是一殿前都检点,今天是皇帝了;那是五代乱世最黑暗的表记。若把当时皇帝来比宰相,宰相却有做上一二十年的。相形之下,皇帝反而不像样。试看五代时,有那几个皇帝获得像冯道般的客观地位与受人尊崇呢?

——钱穆《中国历代政治得失》

冯道:

早年曾效力于燕王刘守光,历仕后唐、后晋、后汉、后周四朝,先后效力于十位皇帝,期间还向辽太宗称臣,始终担任将相、三公、三师之位。

藩镇跋扈、地方权重

分裂割据、边境危机

权臣篡逆、皇权失威

纲常失纪

削弱地方权力

统一、收复失地

加强皇权、削弱武将与宰相的权利

【思考】

继五代十国而起的赵宋王朝面临了哪些问题?

假如你是赵匡胤登上帝位,你将如何解决这些问题?

第贰章节

Chapter

two

防

之

策

弊

(一)

战端未竟

1、统一:

“先南后北”方针(963——979年),先后收复各个割据政权,五代十国混乱局面结束。

2、收复燕云十六州——失败

979年高粱河之役

986年雍熙北伐

3、边境危机

北宋与辽:1004年澶渊之盟

北宋与西夏:1042年绍兴和议

(一)

战端未竟

材料一:(宋太宗):“国家若无外忧,必有内患,外忧不过边事,皆可预防,若为内患,深可惧也。帝王用心,常须谨记”

——《续资治通鉴长编》卷32

材料二:

澶渊之盟后,岁遣使介,修邻国之好。逮今百数十年,而北边之民不识干戈,此汉、唐之盛所未有也。

——苏辙

探究:北宋的对外政策与唐朝有什么区别?你觉得北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?

唐朝:进攻性

宋朝:防御性(守内虚外)

和平的环境有利于双方内部经济的发展与人民生活的稳定。对于从整个中华民族的发展史看,它有利于我国多民族国家的发展和统一。但是岁币等支出加深了北宋人民的经济负担。

(二)

削弱地方

四监司

——中央派到地方监临指挥地方

——文官担任

——与知州彼此制约

“……吾欲息天下兵,为国家计长久,其道何如?”。普回答:“……方镇太重,君弱臣强而已。今欲治之,惟稍夺其权,制其钱粮,收其精兵,则天下自安矣。”

——[清]毕沅《续资治通鉴》

思考:

阅读教材第一子目,结合上述材料分析,宋朝为了削弱地方权力采取了哪些措施?

材料一:赵宋为彻底消除藩镇之弊,竭力削弱厢军。除了使之在待遇、装备、地位上不如禁军外,宋太祖还采用宰相赵晋“收其精兵”之谋,把厢军中壮勇者全部选送禁军。对剩下来的弱旅也很少进行军事训练,而主要让其承担诸州劳役。

——何力《力不从心,失地何复》

材料二:唯本朝之法,上下相维,轻重相制,如身之使臂,臂之使指……

——范祖禹《范太史集》卷22《转对条上四事状》

材料三:所谓宋代的中央集权,是军权集中,财权集中,而地方则日贫弱……惟地方贫弱,所以金兵内侵,只中央首都汴京一失,全国瓦解,更难抵抗。

——钱穆《中国历代政治得失》87页

思考:

1、宋代削弱地方措施的实施会产生什么影响?

2、唐宋两朝在地方制度上有什么区别?

影响:

加强了中央集权,但使得制度僵化,地方缺乏自主性,对外战争失利,政府财政压力增大

唐宋地方制度区别:

唐朝:设置节度使,后期地方权重,造成藩镇割据的乱象;

宋代着重削弱地方权力。

思考:

1、宋代削弱地方措施的实施会产生什么影响?

2、唐宋两朝在地方制度上有什么区别?

(三)

分散相权

思考:

1、阅读教材第一子目,结合上述示意图分析唐代三省六部制与宋代二府三司制分散相权的方式有什么区别?

2、三省六部制与二府三司制度分别产生怎样的影响?

1、

分散相权的方式:

唐:决策流程分权

宋:行政、经济、军事三大专业领域分权

思考:

1、阅读教材第一子目,结合上述示意图分析唐代三省六部制与宋代二府三司制分散相权的方式有什么区别?

2、三省六部制与二府三司制度分别产生怎样的影响?

2、

产生的影响:

三省六部制:提高行政效率,提高决策的科学性,削弱相权,加强皇权

二府三司制度:权力分割过细,行政效率低下;进一步削弱相权强化皇权

(三)

抑制武将

材料一:田锡言道:“今(宋朝)之委任将帅,而每欲从中降诏,授以方略,或赐以阵图,依从则有未合宜,专断则是违上旨,以此制胜,未见其长。”

——《续资治通鉴长编》卷30

思考:阅读书本50页及材料,列举宋朝抑制武将的措施。

分散军权

调兵权:枢密院(文官)

统兵权:三衙(武将)

更戍法:禁军定期更换驻地

杯酒释兵权:剥夺武将兵权

提倡文治

利用阵图等遥控指挥作战军队

故事发生在建隆二年,赵匡胤宴请石守信和高怀德等禁军的高级将领,并在酒席上威逼利诱地说了一番话,唬得石守信等人第二天都纷纷称自己年老体弱,请求解除兵权、告老还乡。这个在酒宴上不动一兵一卒,轻易而和平地解除将领兵权的事情被称为杯酒释兵权。

行政

皇帝

台谏

枢密院

中书门下

(政事堂)

财政

监察

中央:二府三司制

同平

章事

参知政事

御史中丞

知谏院

盐铁

户部

度支

三司

(三司使)

军事

枢密使

枢密副使

调兵

三衙(禁军)

侍卫步军司

侍卫马军司

殿前司

统兵

削弱相权,加强皇权

分化事权,行政效率低下,造成三冗现象

中央

路

府、州

县

安抚使司(帅司)

转运使司(漕司)

提点刑狱司(宪司)

提举常平司(仓司)

知州(或知府等)

通

判

知县(或县令)

地方管理:

(2)

通判→知州

(1)

文臣→知州

(3)

转运使将州县财赋收归中央

谏

议

制

度

(仁宗提拔张贵妃的叔叔)既降旨,包拯乞对,大陈其不可,反复数百言,言吐愤激,唾溅帝面,帝卒为罢之。

——宋·朱弁《曲洧旧闻》

宋人好议论……每感激论天下事,奋不顾身,以天下自任,议论褒贬,无所顾避。

——邓小南《宋代历史探寻》

《劝学诗》

宋真宗

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。

材料一:

(五代十国)后汉名将史弘肇说:“安朝廷,定祸乱,直须长枪大剑,至如毛锥子

(

毛笔

),焉足用哉!”

——薛居正《旧五代史》卷

107《史弘肇传》

科

举

制

度

宋太宗在位21年(976-997

)通过科举而得官的将近万人。宋仁宗在位41年(1022-1063),单由进士一科而得官的就又四千五百十七人。

据《宋史·宰辅表》统计,宋朝宰相133名,科举出身

的123名。

两宋三百年间,共取士达11万,是历史上科举取士

最多的朝代。

范仲淹

进士第九十七名

参知政事

庆历新政

王安石

进士第

四

名

参知政事

王安石变法

欧阳修

进士第十

四名

参知政事

庆历新政

苏

轼

进士第

二

名

通

判

革新除弊

曾

巩

进士第

一

名

知

州

廉洁奉公

“不得杀士大夫及上书言事人”

——太祖誓碑

吸取唐、五代时科场积弊的教训,

在科举考试中采取了一系列防微杜渐的措施:

锁院制度

弥封制度

誊录制度

别试制度

1

打破门第限制,更面向社会;

科举

制度

2

取士数量增多,社会流动增强;

3

考试制度严密,注重程序规范,更加公平公正

;

4

科举成为做官的主要途径

崇

文

抑

武

制度:

文臣领兵

以文治武

当兵刺字

风气:

重文轻武

蔡襄“今世用人,大率以文词进。大臣,文士也;近侍之臣,文士也;钱谷之司,文士也;边防大帅,文士也;天下转运使,文士也;知州,文士也。虽有武臣,盖仅有也”。

---张希清《士大夫与天子共治天下》

先朝庶政,

尽有成规,

务在遵行,不敢失坠。

夙奉圣颜,

备闻圣训,

在于庶政,

悉有成规,

惟谨奉行,

罔敢废失。

夙侍圣颜,备承宝训,

凡百机务,

尽有成规,

谨当奉行,

不敢失坠。

“祖宗之法”

因

循

保

守

澶渊之盟

西夏和议

难御辽夏虎狼之师

1

宋真宗:澶渊之盟

1004年

宋·辽

2

宋仁宗:庆历和议

1044年

宋·夏

对外:积弱

崇文抑武

守内虚外

冗官

冗兵

冗费

对内:积贫

财政危机

——摘编自李亚平:《帝国政界往事》

——摘编自李亚平:《帝国政界往事》

——摘编自李亚平:《帝国政界往事》

——摘编自李亚平:《帝国政界往事》

“三冗”——财政拮据

——摘编自李亚平:《帝国政界往事》

——摘编自李亚平:《帝国政界往事》

——摘编自李亚平:《帝国政界往事》

——摘编自李亚平:《帝国政界往事》

(1)冗兵:虽在边疆战事中频吃败仗,北宋却供养了一支空前庞大的军队。这支军队是通过招募组建的,多而不精,管理混乱,训练废弛,素质低下。军队不断扩编,导致军费直线上升,占到国家财政开支的一半以上。

(2)冗官:另外,北宋政府机构设置重叠,官僚子弟入仕过滥,致使官僚队伍也不断膨胀。

(3)冗费:养兵和养官成为朝廷的沉重负担,财政状况日益恶化。

知识归纳

边防压力

北宋与辽:澶渊之盟

北宋与西夏:庆历和议

财政危机

积弱:军事战斗力低,军力衰弱不振。

积贫:三冗即积贫,其中冗官、冗兵为因,冗费为果

第叁章节

Chapter

three

蓄

改

革

意

庆历新政

范仲淹《答手诏条陈十事》

一、明黜陟。

二、抑侥幸。

三、精贡举。

四、择官长。

五、均公田。

六、厚农桑。

七、修戎备。

八、减徭役。

九、覃恩信。

十、重命令。

——摘编自李亚平:《帝国政界往事》

——摘编自李亚平:《帝国政界往事》

——摘编自李亚平:《帝国政界往事》

——摘编自李亚平:《帝国政界往事》

北宋的政治风气因循保守,行政效率低下。宋仁宗在位时,大臣范仲淹曾发起一次以整顿官僚机构为宗旨的改革,史称“庆历新政”。新政明显触犯了官僚集团的既得利益,引发抵制,很快归于失败。1069年,宋神宗任用王安石主持变法。

天变不足畏,

人言不足恤,

祖宗不足法。

现在国家一分钱都没了,还老打不过别人咋办?

没有钱花的宋神宗

宰相富弼

愿陛下二十年不要谈兵事。

爱砸缸的司马光

旧制度没问题,问题在于用人不当。

吃货苏轼

国家能不能存亡靠的是道德,不是强和弱。

天不怕地不怕王安石

“宰相富弼”“爱砸缸的司马光”“吃货苏轼”被移出了群聊

熙宁新法(王安石变法)

1.富国之法

措施

内容

作用

青苗法

农田水利法

募役法

市易法

方田均税法

均输法

“理财为方今先急”、“理财以农事为先”

政府低息贷款

保障生产;打击…

保障农业生产

增加政府收入

增加收入、保障农时

打击…;稳定物价

节省政府支出

设立市易务,政府调控物价

以钱代役

兴修水利

按土地多少收税

确定采购原则

2.强兵之法

措施

内容

作用

保甲法

保马法

将兵法

设军

器监

加强统治秩序;节省了军队训练费用。

提高了武器质量和产量

马匹的质量数量提高;节省政府养马费用。

加强了军队战斗力

把农民组织起来,编为保甲(兵农合一)

百姓申请养马,政府补贴

以将为军队基层单位,设置正将专管训练;

监督制造兵器,严格管理

3.取士之法

措施

内容

作用

改革科

举制度

整顿

太学

惟才

用人

注重实际能力

培养专门人才

打破按资升迁的成规

专考经义和时务策;设明法科。

取消明经诸科。

重新编纂教科书;设置专门学校(律学、医学、武学)

重用有志于改革的官吏

材料一:(司马光说)介甫素刚直……及宾客僚属竭论事,则唯希意迎合曲从如流者,亲而礼之;或所见小异,微言新令之不便者,介甫輒弗色然加怒,或诟骂以辱之,或言于上而逐之。

——《宋史?孙固传》

材料二:依照当时情况,王安石的新政,一面既忽略了基本的人的问题,一面又抱有急功速效的心理。在国内新政全无头绪的当日,却同时引起边衅,对外便开疆用武。因此更是加意聚敛,而忽略了为国家的百年长计。

——钱穆《国史大纲》

材料三:熙宁二年七月,颁均输法;九月,颁常平给敛法,也即“青苗法”;十一月,颁农田水利法;熙宁三年十二月,连颁保甲法和募役法;熙宁五年三月,颁市易法;五月,在保甲法基础上增加保马法;八月,颁方田均税法。

——李洁非《王安石变法》

思考:

1、根据材料及所学内容分析如何评价王安石变法?

2、材料二与材料三分别属于史实和史论哪种范畴?

3、史料研读应该注意些什么原则?

熙宁新法(王安石变法)

材料四:(守旧派苏辙认为青苗法)以钱贷民,使出息二分,本以救民之困,不为利也。

——朱熹《三朝名臣言行录》

材料五:今出钱货民而敛其息,富者不愿取,使者以多散为功,一切抑配。恐其道负,必令贫富相保,贫者无可偿,则散而之四方,富者不能去,必责使代偿数家之负。春算秋计,展转日滋,贫者既尽,富者亦贫。

——《宋史·司马光传》

材料六:(青苗法实施过程中)有司又约中熟为介,令民尝必以钱,则所定之价,又必逾于市价,而民之偿息,且十加五六,则并非安石之初法矣,此所以病民也。

——赵翼《廿二史札记》

思考:

1、根据史料分析,为什么青苗法会“本以救民之困”变成“病民”之法?

2、根据材料及所学内容分析如何评价王安石变法?

3、史料研读应该注意些什么原则?

材料一、材料五

司马光:王安石敌对势力对王安石其人与青苗法的史实阐述与评价

材料六

赵翼:后世史学家对王安石变法的史实阐述与评价

材料三

李洁非:后世史学家总结的史实

材料二

钱穆:后世史学家对王安石变法失败原因的结论

材料四

苏辙:王安石敌对势力对青苗法的评价

史料研读的原则:

1、

孤证不立

2、

根据作者的立场判断史料价值

3、

用史实论证结论

核心素养

史料实证

爱砸缸的司马光

祖宗之法,不可变也。

枢密使文彦博

+1。祖宗法制具在,不须更张,以失人心。

天不怕地不怕王安石

“天不怕地不怕王安石”被移出群聊

太皇太后曹丹姝

+1。祖宗法度,不应让王安石轻加改变。

熙宁新法(王安石变法)

积极:

1.一定程度改善了积贫局面:政府财政收入大大增加;促进了北宋社会经济的发展;

2.积弱局面有所改观:使北宋国力有所增强。

消极:

1.”强兵”方面,成果甚微。

2.触犯大地主、大官僚利益,遭激烈反对

3.一些变法措施加重了人民负担

4.用人不当,反动派攻击

5.操之过急;王安石个人问题

根本原因

王安石变法是依靠地主阶级、以加强和巩固地主阶级统治为根本目的实行的一些改良措施,对封建的土地所有制和封建的剥削制度不可能进行根本调整,社会的主要矛盾也就得不到根本的缓和。

重要原因

一是变法触犯了大官僚、大地主的利益,遭到了他们的阻挠和破坏;二是变法过程中由于用人不当,出现了一些危害百姓的现象。

王安石变法失败的原因和教训

教训:

①改革要制定切实可行的改革措施;

②用认要得当,改革措施得以有效贯彻;

③改革要有相应的制度保障机制;

④改革进程应循序渐进,点面结合。

商鞅变法

北魏孝文帝改革

王安石变法

从政治角度看

侧重于制度的重建,如废分封,推行县制,实质是加强中央集权

侧重于接受汉族先进政治制度,整顿吏治,制定官吏俸禄制和考核制度

很少涉及政治制度变革,由时代背景决定的

从经济角度看

涉及土地制度、农业、商业政策以及经济衡量计算单位等,本质上反映了从奴隶制向封建制过渡的特点

涉及土地制度和赋税制度,体现了少数民族接受汉族先进耕作方式的特征

从富国角度出发,改革赋役制度,重视农业,兴办水利工程,加强市场流通管理等

从军事角度看

本质目的是为了强兵,达到争雄优势,称霸天下

为了强兵,但更侧重于防范人民的反抗和抵御少数民族的进攻

从思想文化及生活习俗方面看

“燔诗书而明法令”,强调的加强思想控制

汉化政策的体现

对教育进行改革,从科举制度入手,达到整顿吏治的目的

综合分析中国古代改革的特点

文艺皇帝:宋徽宗

1127年,金灭北宋

靖康之变

1127年,北宋被金所灭。徽钦二帝及几十万官民被掳往北方,

对士人而言是非常震撼心灵的历史悲剧,也是一个莫大的历史教训,南宋君臣会如何总结亡国教训?崇文抑武等家法会趁此进行改变吗?

第肆章节

Chapter

four

南

偏

安

宋

南宋偏安

(1115-1234年)

(1038-1227年)

(1127―1279年)

南宋建立

时间:1127年

宋高宗:赵构

都城:临安

南宋偏安

仁宗皇帝之时,祖宗之法,诚有弊处,但当补缉,不可变更。……王安石自任己见,非毁前人,尽变祖宗法度,上误神宗皇帝。天下之乱,实兆于安石。

——《系年要录》

极是,朕最爱元祐。(以司马光为首的旧党和传统政策。)

王安石之罪,在行新法。

范冲

岳飞抗金

南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,形成几支较有战斗力的部队,尤以岳飞指挥的岳家军战绩卓著。然而,宋高宗和宰相秦桧却秉承崇文抑武国策,视岳飞等拥有兵权的武将为心腹之患,主动向金朝求和,岳飞也被南宋朝廷逮捕杀害。

满江红

怒发冲冠,凭阑处、潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭。驾长车,踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。

1122年,岳飞20岁,开始了军戎生活。

1129年,金军南下,希望一举灭亡南宋。

1131年,岳飞重创金军。南宋与金议和。

1134年,岳飞收复襄阳六郡,被封节度使。

1140年7月,岳飞在河南郾城大败金军,赵构发12道金牌,强令岳飞班师回朝。

1141年,宋高宗先后解除了韩世忠、张俊、岳飞三人的兵权。并诬告岳飞谋反。

1142年除夕,岳飞被秦桧以“莫须有”的罪名杀害。

1130年,给事中汪藻:臣观今日诸将,用古法皆当诛。

1131年,汪藻又上奏章:渐销诸将之权。

1139年,周南仲:岳飞之流,裹粮坐甲,首鼠两端。

1141年,参知政事王次翁协助秦桧将韩、岳、张三大将兵权解除。

岳飞死后

,只有胡邦衡为他鸣冤

,

而不少官僚不仅不为岳飞洗冤

,

反而助纣为虐

,迫害岳飞家属

。

1155

年,

朝散郎姚岳献书秦桧

,

以岳州与岳飞姓同

,

请改为钝州

。

岳飞之死

杭州西湖的岳飞墓

岳飞庙前的秦桧夫妇跪像

三字冤成莫须有,呜呼此勅终长负

二帝不返青城魂,诸君谁饮黄龙酒

岳飞之死

第叁章节

Chapter

three

蓄

改

革

意

【

宋金和战】

绍兴和议

隆兴和议

嘉定和议

东起淮水中流、西至大散关(宝鸡西南)一线

高宗绍兴十一年(1141年)

①称臣

②“岁贡”

③划界

南宋称臣于金,皇帝由金册封,保证“世世子孙谨守臣节”

银25万两、绢25万匹/年

孝宗隆兴二年

(1164)

①改称臣为称侄

②减少“岁贡”

③各守旧疆

银20万两、绢20万匹/年

①改叔侄为伯侄

②增岁币

③“犒军银”

300万两

银30万两、绢30万匹/年

宁宗嘉定元年

(1208)

——偏安局面逐渐形成

宋金和战

绍兴和议

高宗绍兴十一年(1141年)

①称臣

南宋称臣于金,皇帝由金册封,保证“世世子孙谨守臣节”

②“岁贡”

银25万两、绢25万匹/年

③划界

东起淮水中流、西至大散关(宝鸡西南)一线

隆兴和议

孝宗隆兴二年(1164)

①改称臣为称侄

②减少“岁贡”

银20万两、绢20万匹/年

③各守旧疆

嘉定和议

宁宗嘉定元年(1208)

①改叔侄为伯侄

②增岁币

银30万两、绢30万匹/年

③“犒军银”

300万两

“嘉定和议”后,宋、金两国都日益衰落,无力再发动战争,和议后的状况维持了下去,直到蒙古崛起……

南宋偏安的原因

(1)外部:

①金的崛起

?②金灭辽及北宋(靖康之变)

(2)内部:

①连年征战、岁币,造成内部空虚;

?②统治腐朽、无能,破坏军民抗金斗争;

?③长期重文轻武、守内虚外。

题临安邸

林升

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

乞求称臣换来的和平带给南宋怎样的状态?

两宋时期民族关系

特点

(1)民族政权并立,(2)两宋政权的民族政策以软弱为主,多次对少数民族用兵失败,对辽、西夏、金以输纳“岁币”等方式换取和平。(3)民族矛盾突出,两宋、辽、西夏等政权都亡于民族政权的进攻。(4)民族融合是主流,(5)民族间经济交流频繁,中原先进的封建生产方式不断向边疆地区扩展。

两宋时期民族关系

对两宋时期三次“和议”的认识

(1)两宋政府接受少数民族政权的和议条件,是两宋政府软弱的表现。给国家和人民带来了沉重的负担,最终两宋政府仍然被少数民族政权所灭。

(2)三次“和议”,客观上有利于民族间的交往和经济文化的发展,对当时的社会发展具有积极作用。

(3)民族政权的历史地位是平等的。彼此之间虽然都经过激烈的战争,但后来又曾友好相处,这符合历史发展的趋势,民族融合是民族关系发展的主流。

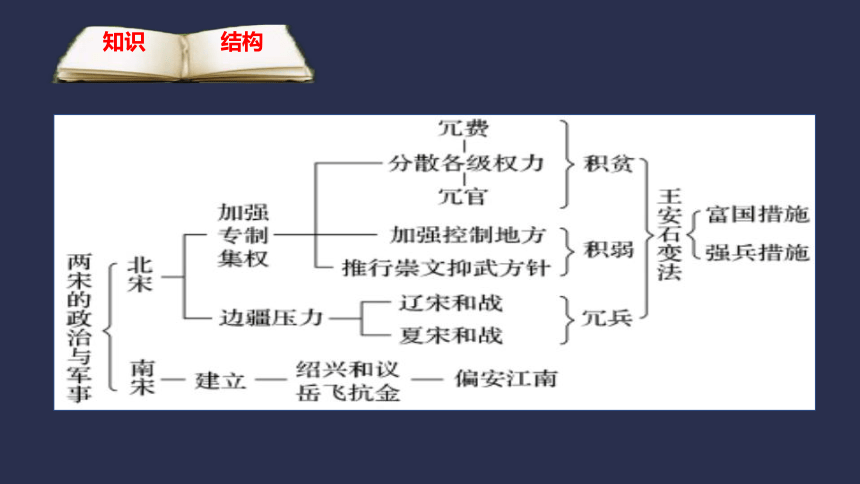

两宋的政治和军事

宋初中央集权的加强

王安石变法

南宋的偏安

北宋的建立与统一

加强中央集权的措施

加强地方控制:削实权、制钱谷、收精兵

分散机构权力

抑制武将权力——实行崇文抑武的方针

中央:二府三司、三衙、台谏

地方:四监司、通判

特点及影响

边防压力与财政危机

边防压力

财政危机——三冗二积

北宋与辽——澶渊之盟

北宋与西夏——庆历和议

背景

主要内容(富国强兵)

评价、败因、启示

南宋的建立

宋金之战

岳飞抗金

偏安局面的形成(三大和议)

课堂

小结

谢

观

看

谢

新课导入:

《宋史·太祖本纪》:

“诸校露刃列于庭曰:‘诸军无主,愿策太尉为天子。’未及对,有以黄衣加太祖身,众皆罗拜呼万岁。”

北宋:赵匡胤

汴京(开封)

960~1127年

南宋:赵构

临安(杭州)

1127~1279年

第9课

两宋

政治

军事

与

第三单元

辽宋夏金多元民族政权的并立与元朝的统

课标要求

通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化。

学习目标

通过时空定位分析宋朝立国的背景,学生理解宋初制度变革的原因与内容。

通过比较性阅读,分析唐到宋政治制度与军事方面的变化,学生理解唐宋之变

在政治、军事、民族关系上的表现。

通过阅读分析多元史料,学生

学会对不同史料进行甄别

判断并从史料中提取信息,

理解王安石变法的影响。

1

2

3

【唯物史观】

通过学习,从经济基础和上层建筑关系角度理解,宋代政治制度演变趋势的特点及影响,辩证客观地评价政治现象,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力。

【时空观念】

通过《两宋的政治和军事》教科书和配套课件,认识两宋时期政治、军事和民族关系所处的特定的时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

【史料实证】

通过历史图片和历史资料提出问题、设置悬念,论证宋代君主专制中央集权加强的特点及影响,提高学生探究分析历史问题的能力。

【历史解释】

引导学生运用本课教材中文献资料所提供的有效信息,认识宋代加强了君主专制和中央集权,解决了唐代以来的藩镇割据问题,也造成了庞大的管理体系的弊端,培养有效解读材料、自主分析归纳知识的能力。

【家国情怀】

通过教学让学生认识认识辽宋夏金时期多民族国家的发展,培养中华民族爱国爱家情怀。

教学

目标

坐标

时空

结构

知识

1

前代之弊

目

录

2

防弊之策

3

蓄意改革

4

南宋偏安

第壹章节

Chapter

one

前

之

弊

代

(一)

藩镇割据

后梁

朱温

梁王、宣武节度使

后唐

李存勖

晋王、河东节度使

后晋

石敬瑭

河东节度使

后汉

刘知远

北平王、河东节度使

后周

郭威

邺都留守

五代

历时

都城

后梁

907-923

开封

后唐

923-937

洛阳

后晋

936-947

开封

后汉

947-951

开封

后周

951-960

开封

材料:

观察五代十国存在的时间图表,你发现了什么问题?宋太祖又是如何解决这个问题的呢?

五代十国时期,政局动荡不止,政权寿命短暂

(二)

边境危机

材料一:

(燕云十六州)这一带古往今来就是人口较为稠密的地区,有较充足的劳动力和兵源,且既有适合农耕、提供财富的大同盆地和冀北平原沃土……还有太行山及其支脉燕山等可作防守屏障。

从燕云十六州向南就是中原的一马平川,任何觊觎汉地富庶的游牧民族即使缺乏进取心,也会因为拥有这片土地后对南面的中原王朝形成天然而巨大的战略威慑、并使中原赤裸裸地暴露在游牧民族的铁骑下而感到高枕无忧;相反,失去了这片土地的南方的皇帝们一定会如鲠在喉、寝食难安。

——李强编《辽太祖阿保机的耶律家族》

(三)

皇帝权威

材料一:几十年间(五代十国时期),军队要谁做皇帝,谁就得做。赵匡胤昨天还是一殿前都检点,今天是皇帝了;那是五代乱世最黑暗的表记。若把当时皇帝来比宰相,宰相却有做上一二十年的。相形之下,皇帝反而不像样。试看五代时,有那几个皇帝获得像冯道般的客观地位与受人尊崇呢?

——钱穆《中国历代政治得失》

冯道:

早年曾效力于燕王刘守光,历仕后唐、后晋、后汉、后周四朝,先后效力于十位皇帝,期间还向辽太宗称臣,始终担任将相、三公、三师之位。

藩镇跋扈、地方权重

分裂割据、边境危机

权臣篡逆、皇权失威

纲常失纪

削弱地方权力

统一、收复失地

加强皇权、削弱武将与宰相的权利

【思考】

继五代十国而起的赵宋王朝面临了哪些问题?

假如你是赵匡胤登上帝位,你将如何解决这些问题?

第贰章节

Chapter

two

防

之

策

弊

(一)

战端未竟

1、统一:

“先南后北”方针(963——979年),先后收复各个割据政权,五代十国混乱局面结束。

2、收复燕云十六州——失败

979年高粱河之役

986年雍熙北伐

3、边境危机

北宋与辽:1004年澶渊之盟

北宋与西夏:1042年绍兴和议

(一)

战端未竟

材料一:(宋太宗):“国家若无外忧,必有内患,外忧不过边事,皆可预防,若为内患,深可惧也。帝王用心,常须谨记”

——《续资治通鉴长编》卷32

材料二:

澶渊之盟后,岁遣使介,修邻国之好。逮今百数十年,而北边之民不识干戈,此汉、唐之盛所未有也。

——苏辙

探究:北宋的对外政策与唐朝有什么区别?你觉得北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?

唐朝:进攻性

宋朝:防御性(守内虚外)

和平的环境有利于双方内部经济的发展与人民生活的稳定。对于从整个中华民族的发展史看,它有利于我国多民族国家的发展和统一。但是岁币等支出加深了北宋人民的经济负担。

(二)

削弱地方

四监司

——中央派到地方监临指挥地方

——文官担任

——与知州彼此制约

“……吾欲息天下兵,为国家计长久,其道何如?”。普回答:“……方镇太重,君弱臣强而已。今欲治之,惟稍夺其权,制其钱粮,收其精兵,则天下自安矣。”

——[清]毕沅《续资治通鉴》

思考:

阅读教材第一子目,结合上述材料分析,宋朝为了削弱地方权力采取了哪些措施?

材料一:赵宋为彻底消除藩镇之弊,竭力削弱厢军。除了使之在待遇、装备、地位上不如禁军外,宋太祖还采用宰相赵晋“收其精兵”之谋,把厢军中壮勇者全部选送禁军。对剩下来的弱旅也很少进行军事训练,而主要让其承担诸州劳役。

——何力《力不从心,失地何复》

材料二:唯本朝之法,上下相维,轻重相制,如身之使臂,臂之使指……

——范祖禹《范太史集》卷22《转对条上四事状》

材料三:所谓宋代的中央集权,是军权集中,财权集中,而地方则日贫弱……惟地方贫弱,所以金兵内侵,只中央首都汴京一失,全国瓦解,更难抵抗。

——钱穆《中国历代政治得失》87页

思考:

1、宋代削弱地方措施的实施会产生什么影响?

2、唐宋两朝在地方制度上有什么区别?

影响:

加强了中央集权,但使得制度僵化,地方缺乏自主性,对外战争失利,政府财政压力增大

唐宋地方制度区别:

唐朝:设置节度使,后期地方权重,造成藩镇割据的乱象;

宋代着重削弱地方权力。

思考:

1、宋代削弱地方措施的实施会产生什么影响?

2、唐宋两朝在地方制度上有什么区别?

(三)

分散相权

思考:

1、阅读教材第一子目,结合上述示意图分析唐代三省六部制与宋代二府三司制分散相权的方式有什么区别?

2、三省六部制与二府三司制度分别产生怎样的影响?

1、

分散相权的方式:

唐:决策流程分权

宋:行政、经济、军事三大专业领域分权

思考:

1、阅读教材第一子目,结合上述示意图分析唐代三省六部制与宋代二府三司制分散相权的方式有什么区别?

2、三省六部制与二府三司制度分别产生怎样的影响?

2、

产生的影响:

三省六部制:提高行政效率,提高决策的科学性,削弱相权,加强皇权

二府三司制度:权力分割过细,行政效率低下;进一步削弱相权强化皇权

(三)

抑制武将

材料一:田锡言道:“今(宋朝)之委任将帅,而每欲从中降诏,授以方略,或赐以阵图,依从则有未合宜,专断则是违上旨,以此制胜,未见其长。”

——《续资治通鉴长编》卷30

思考:阅读书本50页及材料,列举宋朝抑制武将的措施。

分散军权

调兵权:枢密院(文官)

统兵权:三衙(武将)

更戍法:禁军定期更换驻地

杯酒释兵权:剥夺武将兵权

提倡文治

利用阵图等遥控指挥作战军队

故事发生在建隆二年,赵匡胤宴请石守信和高怀德等禁军的高级将领,并在酒席上威逼利诱地说了一番话,唬得石守信等人第二天都纷纷称自己年老体弱,请求解除兵权、告老还乡。这个在酒宴上不动一兵一卒,轻易而和平地解除将领兵权的事情被称为杯酒释兵权。

行政

皇帝

台谏

枢密院

中书门下

(政事堂)

财政

监察

中央:二府三司制

同平

章事

参知政事

御史中丞

知谏院

盐铁

户部

度支

三司

(三司使)

军事

枢密使

枢密副使

调兵

三衙(禁军)

侍卫步军司

侍卫马军司

殿前司

统兵

削弱相权,加强皇权

分化事权,行政效率低下,造成三冗现象

中央

路

府、州

县

安抚使司(帅司)

转运使司(漕司)

提点刑狱司(宪司)

提举常平司(仓司)

知州(或知府等)

通

判

知县(或县令)

地方管理:

(2)

通判→知州

(1)

文臣→知州

(3)

转运使将州县财赋收归中央

谏

议

制

度

(仁宗提拔张贵妃的叔叔)既降旨,包拯乞对,大陈其不可,反复数百言,言吐愤激,唾溅帝面,帝卒为罢之。

——宋·朱弁《曲洧旧闻》

宋人好议论……每感激论天下事,奋不顾身,以天下自任,议论褒贬,无所顾避。

——邓小南《宋代历史探寻》

《劝学诗》

宋真宗

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。

材料一:

(五代十国)后汉名将史弘肇说:“安朝廷,定祸乱,直须长枪大剑,至如毛锥子

(

毛笔

),焉足用哉!”

——薛居正《旧五代史》卷

107《史弘肇传》

科

举

制

度

宋太宗在位21年(976-997

)通过科举而得官的将近万人。宋仁宗在位41年(1022-1063),单由进士一科而得官的就又四千五百十七人。

据《宋史·宰辅表》统计,宋朝宰相133名,科举出身

的123名。

两宋三百年间,共取士达11万,是历史上科举取士

最多的朝代。

范仲淹

进士第九十七名

参知政事

庆历新政

王安石

进士第

四

名

参知政事

王安石变法

欧阳修

进士第十

四名

参知政事

庆历新政

苏

轼

进士第

二

名

通

判

革新除弊

曾

巩

进士第

一

名

知

州

廉洁奉公

“不得杀士大夫及上书言事人”

——太祖誓碑

吸取唐、五代时科场积弊的教训,

在科举考试中采取了一系列防微杜渐的措施:

锁院制度

弥封制度

誊录制度

别试制度

1

打破门第限制,更面向社会;

科举

制度

2

取士数量增多,社会流动增强;

3

考试制度严密,注重程序规范,更加公平公正

;

4

科举成为做官的主要途径

崇

文

抑

武

制度:

文臣领兵

以文治武

当兵刺字

风气:

重文轻武

蔡襄“今世用人,大率以文词进。大臣,文士也;近侍之臣,文士也;钱谷之司,文士也;边防大帅,文士也;天下转运使,文士也;知州,文士也。虽有武臣,盖仅有也”。

---张希清《士大夫与天子共治天下》

先朝庶政,

尽有成规,

务在遵行,不敢失坠。

夙奉圣颜,

备闻圣训,

在于庶政,

悉有成规,

惟谨奉行,

罔敢废失。

夙侍圣颜,备承宝训,

凡百机务,

尽有成规,

谨当奉行,

不敢失坠。

“祖宗之法”

因

循

保

守

澶渊之盟

西夏和议

难御辽夏虎狼之师

1

宋真宗:澶渊之盟

1004年

宋·辽

2

宋仁宗:庆历和议

1044年

宋·夏

对外:积弱

崇文抑武

守内虚外

冗官

冗兵

冗费

对内:积贫

财政危机

——摘编自李亚平:《帝国政界往事》

——摘编自李亚平:《帝国政界往事》

——摘编自李亚平:《帝国政界往事》

——摘编自李亚平:《帝国政界往事》

“三冗”——财政拮据

——摘编自李亚平:《帝国政界往事》

——摘编自李亚平:《帝国政界往事》

——摘编自李亚平:《帝国政界往事》

——摘编自李亚平:《帝国政界往事》

(1)冗兵:虽在边疆战事中频吃败仗,北宋却供养了一支空前庞大的军队。这支军队是通过招募组建的,多而不精,管理混乱,训练废弛,素质低下。军队不断扩编,导致军费直线上升,占到国家财政开支的一半以上。

(2)冗官:另外,北宋政府机构设置重叠,官僚子弟入仕过滥,致使官僚队伍也不断膨胀。

(3)冗费:养兵和养官成为朝廷的沉重负担,财政状况日益恶化。

知识归纳

边防压力

北宋与辽:澶渊之盟

北宋与西夏:庆历和议

财政危机

积弱:军事战斗力低,军力衰弱不振。

积贫:三冗即积贫,其中冗官、冗兵为因,冗费为果

第叁章节

Chapter

three

蓄

改

革

意

庆历新政

范仲淹《答手诏条陈十事》

一、明黜陟。

二、抑侥幸。

三、精贡举。

四、择官长。

五、均公田。

六、厚农桑。

七、修戎备。

八、减徭役。

九、覃恩信。

十、重命令。

——摘编自李亚平:《帝国政界往事》

——摘编自李亚平:《帝国政界往事》

——摘编自李亚平:《帝国政界往事》

——摘编自李亚平:《帝国政界往事》

北宋的政治风气因循保守,行政效率低下。宋仁宗在位时,大臣范仲淹曾发起一次以整顿官僚机构为宗旨的改革,史称“庆历新政”。新政明显触犯了官僚集团的既得利益,引发抵制,很快归于失败。1069年,宋神宗任用王安石主持变法。

天变不足畏,

人言不足恤,

祖宗不足法。

现在国家一分钱都没了,还老打不过别人咋办?

没有钱花的宋神宗

宰相富弼

愿陛下二十年不要谈兵事。

爱砸缸的司马光

旧制度没问题,问题在于用人不当。

吃货苏轼

国家能不能存亡靠的是道德,不是强和弱。

天不怕地不怕王安石

“宰相富弼”“爱砸缸的司马光”“吃货苏轼”被移出了群聊

熙宁新法(王安石变法)

1.富国之法

措施

内容

作用

青苗法

农田水利法

募役法

市易法

方田均税法

均输法

“理财为方今先急”、“理财以农事为先”

政府低息贷款

保障生产;打击…

保障农业生产

增加政府收入

增加收入、保障农时

打击…;稳定物价

节省政府支出

设立市易务,政府调控物价

以钱代役

兴修水利

按土地多少收税

确定采购原则

2.强兵之法

措施

内容

作用

保甲法

保马法

将兵法

设军

器监

加强统治秩序;节省了军队训练费用。

提高了武器质量和产量

马匹的质量数量提高;节省政府养马费用。

加强了军队战斗力

把农民组织起来,编为保甲(兵农合一)

百姓申请养马,政府补贴

以将为军队基层单位,设置正将专管训练;

监督制造兵器,严格管理

3.取士之法

措施

内容

作用

改革科

举制度

整顿

太学

惟才

用人

注重实际能力

培养专门人才

打破按资升迁的成规

专考经义和时务策;设明法科。

取消明经诸科。

重新编纂教科书;设置专门学校(律学、医学、武学)

重用有志于改革的官吏

材料一:(司马光说)介甫素刚直……及宾客僚属竭论事,则唯希意迎合曲从如流者,亲而礼之;或所见小异,微言新令之不便者,介甫輒弗色然加怒,或诟骂以辱之,或言于上而逐之。

——《宋史?孙固传》

材料二:依照当时情况,王安石的新政,一面既忽略了基本的人的问题,一面又抱有急功速效的心理。在国内新政全无头绪的当日,却同时引起边衅,对外便开疆用武。因此更是加意聚敛,而忽略了为国家的百年长计。

——钱穆《国史大纲》

材料三:熙宁二年七月,颁均输法;九月,颁常平给敛法,也即“青苗法”;十一月,颁农田水利法;熙宁三年十二月,连颁保甲法和募役法;熙宁五年三月,颁市易法;五月,在保甲法基础上增加保马法;八月,颁方田均税法。

——李洁非《王安石变法》

思考:

1、根据材料及所学内容分析如何评价王安石变法?

2、材料二与材料三分别属于史实和史论哪种范畴?

3、史料研读应该注意些什么原则?

熙宁新法(王安石变法)

材料四:(守旧派苏辙认为青苗法)以钱贷民,使出息二分,本以救民之困,不为利也。

——朱熹《三朝名臣言行录》

材料五:今出钱货民而敛其息,富者不愿取,使者以多散为功,一切抑配。恐其道负,必令贫富相保,贫者无可偿,则散而之四方,富者不能去,必责使代偿数家之负。春算秋计,展转日滋,贫者既尽,富者亦贫。

——《宋史·司马光传》

材料六:(青苗法实施过程中)有司又约中熟为介,令民尝必以钱,则所定之价,又必逾于市价,而民之偿息,且十加五六,则并非安石之初法矣,此所以病民也。

——赵翼《廿二史札记》

思考:

1、根据史料分析,为什么青苗法会“本以救民之困”变成“病民”之法?

2、根据材料及所学内容分析如何评价王安石变法?

3、史料研读应该注意些什么原则?

材料一、材料五

司马光:王安石敌对势力对王安石其人与青苗法的史实阐述与评价

材料六

赵翼:后世史学家对王安石变法的史实阐述与评价

材料三

李洁非:后世史学家总结的史实

材料二

钱穆:后世史学家对王安石变法失败原因的结论

材料四

苏辙:王安石敌对势力对青苗法的评价

史料研读的原则:

1、

孤证不立

2、

根据作者的立场判断史料价值

3、

用史实论证结论

核心素养

史料实证

爱砸缸的司马光

祖宗之法,不可变也。

枢密使文彦博

+1。祖宗法制具在,不须更张,以失人心。

天不怕地不怕王安石

“天不怕地不怕王安石”被移出群聊

太皇太后曹丹姝

+1。祖宗法度,不应让王安石轻加改变。

熙宁新法(王安石变法)

积极:

1.一定程度改善了积贫局面:政府财政收入大大增加;促进了北宋社会经济的发展;

2.积弱局面有所改观:使北宋国力有所增强。

消极:

1.”强兵”方面,成果甚微。

2.触犯大地主、大官僚利益,遭激烈反对

3.一些变法措施加重了人民负担

4.用人不当,反动派攻击

5.操之过急;王安石个人问题

根本原因

王安石变法是依靠地主阶级、以加强和巩固地主阶级统治为根本目的实行的一些改良措施,对封建的土地所有制和封建的剥削制度不可能进行根本调整,社会的主要矛盾也就得不到根本的缓和。

重要原因

一是变法触犯了大官僚、大地主的利益,遭到了他们的阻挠和破坏;二是变法过程中由于用人不当,出现了一些危害百姓的现象。

王安石变法失败的原因和教训

教训:

①改革要制定切实可行的改革措施;

②用认要得当,改革措施得以有效贯彻;

③改革要有相应的制度保障机制;

④改革进程应循序渐进,点面结合。

商鞅变法

北魏孝文帝改革

王安石变法

从政治角度看

侧重于制度的重建,如废分封,推行县制,实质是加强中央集权

侧重于接受汉族先进政治制度,整顿吏治,制定官吏俸禄制和考核制度

很少涉及政治制度变革,由时代背景决定的

从经济角度看

涉及土地制度、农业、商业政策以及经济衡量计算单位等,本质上反映了从奴隶制向封建制过渡的特点

涉及土地制度和赋税制度,体现了少数民族接受汉族先进耕作方式的特征

从富国角度出发,改革赋役制度,重视农业,兴办水利工程,加强市场流通管理等

从军事角度看

本质目的是为了强兵,达到争雄优势,称霸天下

为了强兵,但更侧重于防范人民的反抗和抵御少数民族的进攻

从思想文化及生活习俗方面看

“燔诗书而明法令”,强调的加强思想控制

汉化政策的体现

对教育进行改革,从科举制度入手,达到整顿吏治的目的

综合分析中国古代改革的特点

文艺皇帝:宋徽宗

1127年,金灭北宋

靖康之变

1127年,北宋被金所灭。徽钦二帝及几十万官民被掳往北方,

对士人而言是非常震撼心灵的历史悲剧,也是一个莫大的历史教训,南宋君臣会如何总结亡国教训?崇文抑武等家法会趁此进行改变吗?

第肆章节

Chapter

four

南

偏

安

宋

南宋偏安

(1115-1234年)

(1038-1227年)

(1127―1279年)

南宋建立

时间:1127年

宋高宗:赵构

都城:临安

南宋偏安

仁宗皇帝之时,祖宗之法,诚有弊处,但当补缉,不可变更。……王安石自任己见,非毁前人,尽变祖宗法度,上误神宗皇帝。天下之乱,实兆于安石。

——《系年要录》

极是,朕最爱元祐。(以司马光为首的旧党和传统政策。)

王安石之罪,在行新法。

范冲

岳飞抗金

南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,形成几支较有战斗力的部队,尤以岳飞指挥的岳家军战绩卓著。然而,宋高宗和宰相秦桧却秉承崇文抑武国策,视岳飞等拥有兵权的武将为心腹之患,主动向金朝求和,岳飞也被南宋朝廷逮捕杀害。

满江红

怒发冲冠,凭阑处、潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭。驾长车,踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。

1122年,岳飞20岁,开始了军戎生活。

1129年,金军南下,希望一举灭亡南宋。

1131年,岳飞重创金军。南宋与金议和。

1134年,岳飞收复襄阳六郡,被封节度使。

1140年7月,岳飞在河南郾城大败金军,赵构发12道金牌,强令岳飞班师回朝。

1141年,宋高宗先后解除了韩世忠、张俊、岳飞三人的兵权。并诬告岳飞谋反。

1142年除夕,岳飞被秦桧以“莫须有”的罪名杀害。

1130年,给事中汪藻:臣观今日诸将,用古法皆当诛。

1131年,汪藻又上奏章:渐销诸将之权。

1139年,周南仲:岳飞之流,裹粮坐甲,首鼠两端。

1141年,参知政事王次翁协助秦桧将韩、岳、张三大将兵权解除。

岳飞死后

,只有胡邦衡为他鸣冤

,

而不少官僚不仅不为岳飞洗冤

,

反而助纣为虐

,迫害岳飞家属

。

1155

年,

朝散郎姚岳献书秦桧

,

以岳州与岳飞姓同

,

请改为钝州

。

岳飞之死

杭州西湖的岳飞墓

岳飞庙前的秦桧夫妇跪像

三字冤成莫须有,呜呼此勅终长负

二帝不返青城魂,诸君谁饮黄龙酒

岳飞之死

第叁章节

Chapter

three

蓄

改

革

意

【

宋金和战】

绍兴和议

隆兴和议

嘉定和议

东起淮水中流、西至大散关(宝鸡西南)一线

高宗绍兴十一年(1141年)

①称臣

②“岁贡”

③划界

南宋称臣于金,皇帝由金册封,保证“世世子孙谨守臣节”

银25万两、绢25万匹/年

孝宗隆兴二年

(1164)

①改称臣为称侄

②减少“岁贡”

③各守旧疆

银20万两、绢20万匹/年

①改叔侄为伯侄

②增岁币

③“犒军银”

300万两

银30万两、绢30万匹/年

宁宗嘉定元年

(1208)

——偏安局面逐渐形成

宋金和战

绍兴和议

高宗绍兴十一年(1141年)

①称臣

南宋称臣于金,皇帝由金册封,保证“世世子孙谨守臣节”

②“岁贡”

银25万两、绢25万匹/年

③划界

东起淮水中流、西至大散关(宝鸡西南)一线

隆兴和议

孝宗隆兴二年(1164)

①改称臣为称侄

②减少“岁贡”

银20万两、绢20万匹/年

③各守旧疆

嘉定和议

宁宗嘉定元年(1208)

①改叔侄为伯侄

②增岁币

银30万两、绢30万匹/年

③“犒军银”

300万两

“嘉定和议”后,宋、金两国都日益衰落,无力再发动战争,和议后的状况维持了下去,直到蒙古崛起……

南宋偏安的原因

(1)外部:

①金的崛起

?②金灭辽及北宋(靖康之变)

(2)内部:

①连年征战、岁币,造成内部空虚;

?②统治腐朽、无能,破坏军民抗金斗争;

?③长期重文轻武、守内虚外。

题临安邸

林升

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

乞求称臣换来的和平带给南宋怎样的状态?

两宋时期民族关系

特点

(1)民族政权并立,(2)两宋政权的民族政策以软弱为主,多次对少数民族用兵失败,对辽、西夏、金以输纳“岁币”等方式换取和平。(3)民族矛盾突出,两宋、辽、西夏等政权都亡于民族政权的进攻。(4)民族融合是主流,(5)民族间经济交流频繁,中原先进的封建生产方式不断向边疆地区扩展。

两宋时期民族关系

对两宋时期三次“和议”的认识

(1)两宋政府接受少数民族政权的和议条件,是两宋政府软弱的表现。给国家和人民带来了沉重的负担,最终两宋政府仍然被少数民族政权所灭。

(2)三次“和议”,客观上有利于民族间的交往和经济文化的发展,对当时的社会发展具有积极作用。

(3)民族政权的历史地位是平等的。彼此之间虽然都经过激烈的战争,但后来又曾友好相处,这符合历史发展的趋势,民族融合是民族关系发展的主流。

两宋的政治和军事

宋初中央集权的加强

王安石变法

南宋的偏安

北宋的建立与统一

加强中央集权的措施

加强地方控制:削实权、制钱谷、收精兵

分散机构权力

抑制武将权力——实行崇文抑武的方针

中央:二府三司、三衙、台谏

地方:四监司、通判

特点及影响

边防压力与财政危机

边防压力

财政危机——三冗二积

北宋与辽——澶渊之盟

北宋与西夏——庆历和议

背景

主要内容(富国强兵)

评价、败因、启示

南宋的建立

宋金之战

岳飞抗金

偏安局面的形成(三大和议)

课堂

小结

谢

观

看

谢

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进