山东省潍坊市2020-2021学年高一上学期期中考试历史试卷 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 山东省潍坊市2020-2021学年高一上学期期中考试历史试卷 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 209.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-11-26 13:55:12 | ||

图片预览

文档简介

试卷类型:A

高一历史

2020.11

注意事项:

1.答题前,考生先将自己的学校、姓名、班级、座号、考号填涂在相应位置。

2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例);非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,绘图时,可用2B铅笔,字体工整,笔迹清楚。

3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。

一、选择题:本题25小题,每小题3分,共45分。每小题给出的四个选项中,只有一项是是最符合题目要求的。

1.传说黄帝时代,民神杂糅,神可以自由的上天下地,人也可以通过天梯——“昆仑山”往来于天地之间。之后颛顼时代发生了南正重“司天以属神”,火正黎“司地以属民”的“绝地天通”事件。这一变化

A.反映了社会神灵崇拜的多元化 B.适应了政治权威萌芽的需要

C.体现了人们认识自然能力提高 D.意味着社会产生了阶级对立

2.“自从春秋时代王纲解纽,篡杀频仍,兼并盛起,夷狄横行,一般盟主用了‘尊王’‘攘夷’的口号联合诸夏成为一个集团,禁抑篡弑……中国的维形在那时方才出现。”材料意在说明春秋时期

A.社会动荡不安 B.民族交融不断加强

C.郡县制已确立 D.蕴含着统一的因素

3.据《汉书》记载:汉代初年,关中发生大饥荒,发生了人吃人的惨剧。汉高祖刘邦体恤民情,曾下令饥民“就食蜀汉”;汉武帝时,“山东被河灾”,朝廷“下巴蜀粟以赈之”;元鼎年间,“水潦移于江南”,汉政府“方下巴蜀之粟、致之江南”。这说明汉代

A.自然灾害频繁发生 B.经济重心开始南移

C.蜀郡经济地位重要 D.社会经济百废待兴

4.公元前124年,汉武帝采纳公孙弘的建议,为五经博士置弟子员,每年考试,凡能通一经以上者,可补文学掌故的官缺,成绩得甲等者可为郎官。这一做法

A.确立了儒学统治地位 B.开创了科举考试的先河

C.扩大了官员选拔渠道 D.打破了传统的门第观念

5.魏晋南北朝时期,大量依附农民被豪强地主控制,不仅要为地主耕种土地,缴纳地租,还要服劳役,任杂务,战时则武装为私兵。这一状况的存在

A.阻碍了封建经济的发展 B.导致了阶级矛盾异常尖锐

C.加重了农民的赋税负担 D.成为国家分裂的社会基础

6.据《魏书》记载,拓跋氏追溯的初祖是受封北土的黄帝嫡孙。拓跋珪及继任的三位皇帝亲往或遣使至涿鹿黄帝庙祭祀。上述做法体现了

A.尊祖敬宗的宗法观念 B.家国同构的政治理念

C.国家统一的历史趋势 D.多元一体的认同意识

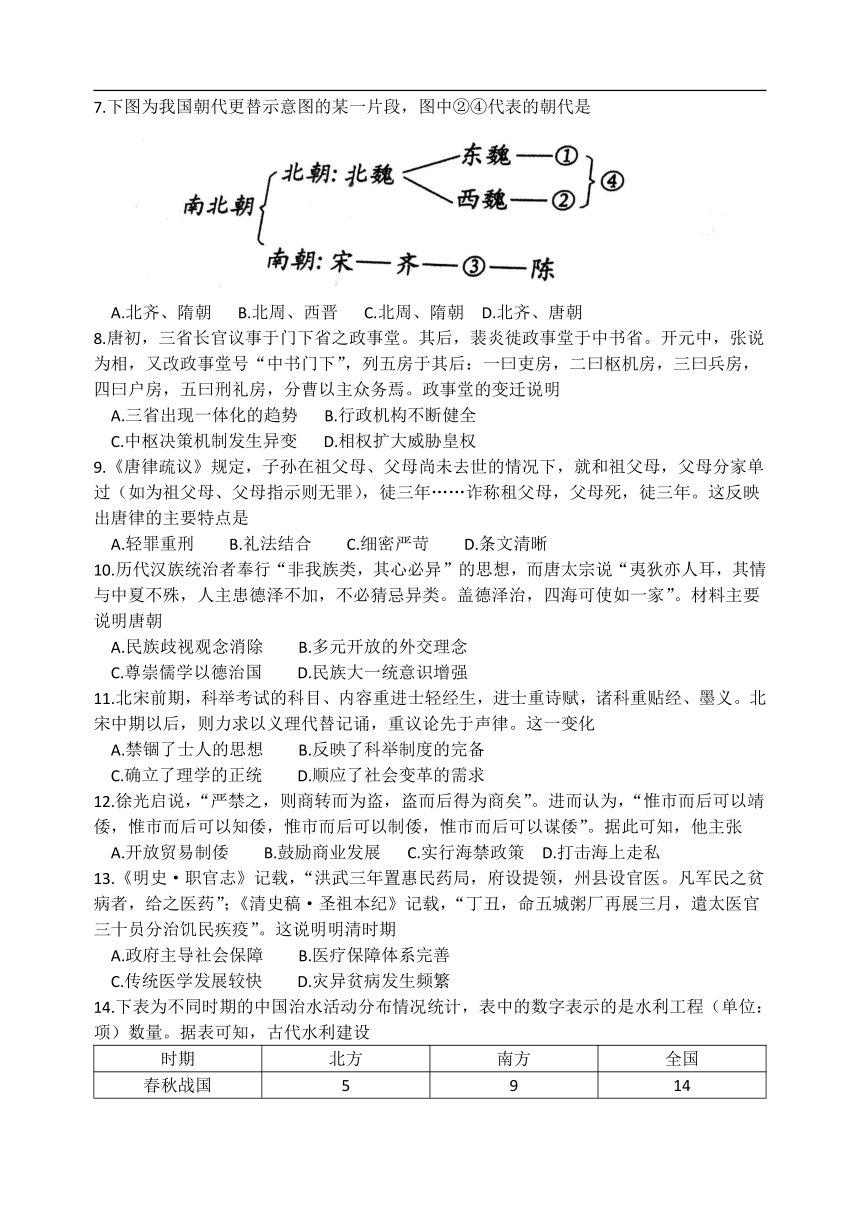

7.下图为我国朝代更替示意图的某一片段,图中②④代表的朝代是

A.北齐、隋朝 B.北周、西晋 C.北周、隋朝 D.北齐、唐朝

8.唐初,三省长官议事于门下省之政事堂。其后,裴炎徙政事堂于中书省。开元中,张说为相,又改政事堂号“中书门下”,列五房于其后:一曰吏房,二曰枢机房,三曰兵房,四曰户房,五曰刑礼房,分曹以主众务焉。政事堂的变迁说明

A.三省出现一体化的趋势 B.行政机构不断健全

C.中枢决策机制发生异变 D.相权扩大威胁皇权

9.《唐律疏议》规定,子孙在祖父母、父母尚未去世的情况下,就和祖父母,父母分家单过(如为祖父母、父母指示则无罪),徒三年……诈称租父母,父母死,徒三年。这反映出唐律的主要特点是

A.轻罪重刑 B.礼法结合 C.细密严苛 D.条文清晰

10.历代汉族统治者奉行“非我族类,其心必异”的思想,而唐太宗说“夷狄亦人耳,其情与中夏不殊,人主患德泽不加,不必猜忌异类。盖德泽治,四海可使如一家”。材料主要说明唐朝

A.民族歧视观念消除 B.多元开放的外交理念

C.尊崇儒学以德治国 D.民族大一统意识增强

11.北宋前期,科举考试的科目、内容重进士轻经生,进士重诗赋,诸科重贴经、墨义。北宋中期以后,则力求以义理代替记诵,重议论先于声律。这一变化

A.禁锢了士人的思想 B.反映了科举制度的完备

C.确立了理学的正统 D.顺应了社会变革的需求

12.徐光启说,“严禁之,则商转而为盗,盗而后得为商矣”。进而认为,“惟市而后可以靖倭,惟市而后可以知倭,惟市而后可以制倭,惟市而后可以谋倭”。据此可知,他主张

A.开放贸易制倭 B.鼓励商业发展 C.实行海禁政策 D.打击海上走私

13.《明史·职官志》记载,“洪武三年置惠民药局,府设提领,州县设官医。凡军民之贫病者,给之医药”;《清史稿·圣祖本纪》记载,“丁丑,命五城粥厂再展三月,遣太医官三十员分治饥民疾疫”。这说明明清时期

A.政府主导社会保障 B.医疗保障体系完善

C.传统医学发展较快 D.灾异贫病发生频繁

14.下表为不同时期的中国治水活动分布情况统计,表中的数字表示的是水利工程(单位:项)数量。据表可知,古代水利建设

时期

北方

南方

全国

春秋战国

5

9

14

秦汉

48

9

57

三国两音南北朝

26

34

60

隋唐

120

160

280

五代辽宋夏金

106

974

1080

元明清

2072

3966

6038

A.南方起步较晚 B.中央集权是制度保障

C.推动农业发展 D.技术长期领先于世界

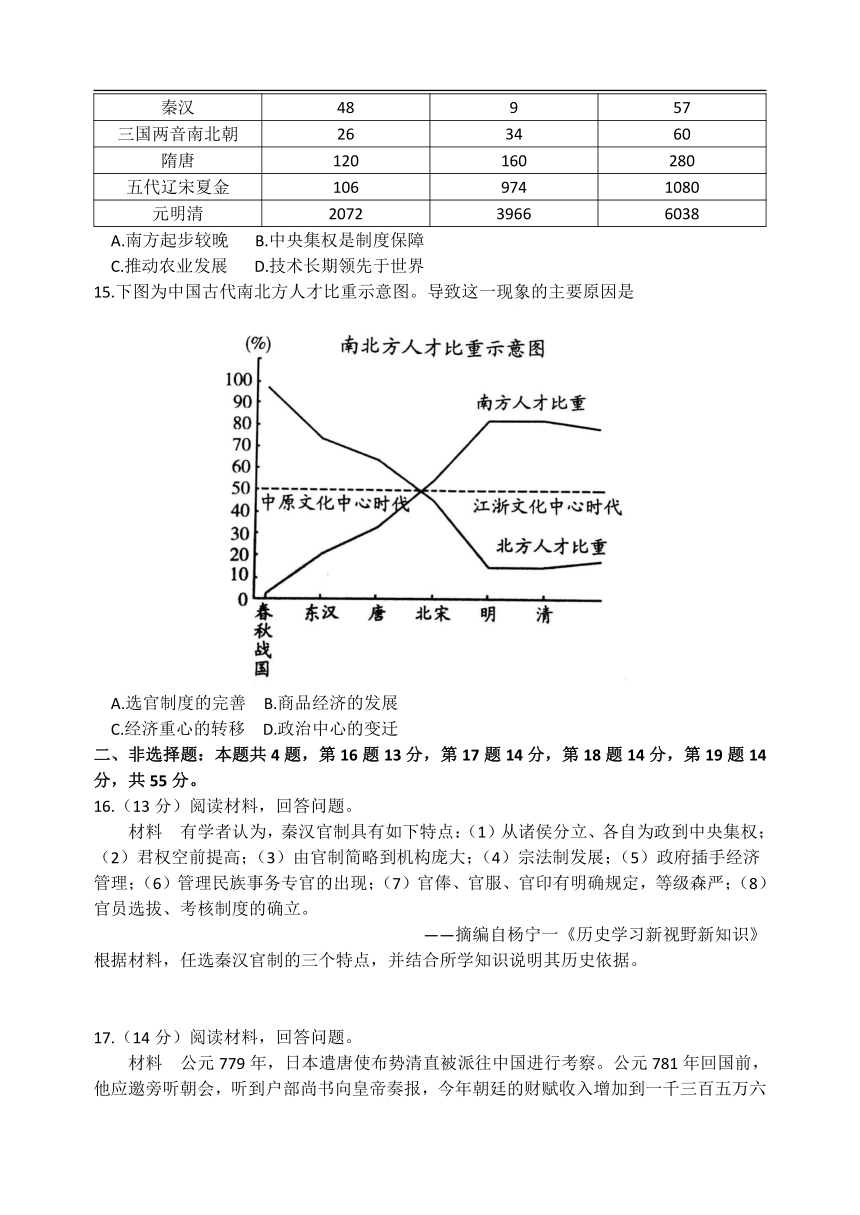

15.下图为中国古代南北方人才比重示意图。导致这一现象的主要原因是

A.选官制度的完善 B.商品经济的发展

C.经济重心的转移 D.政治中心的变迁

二、非选择题:本题共4题,第16题13分,第17题14分,第18题14分,第19题14分,共55分。

16.(13分)阅读材料,回答问题。

材料 有学者认为,秦汉官制具有如下特点:(1)从诸侯分立、各自为政到中央集权;(2)君权空前提高;(3)由官制简略到机构庞大;(4)宗法制发展;(5)政府插手经济管理;(6)管理民族事务专官的出现;(7)官俸、官服、官印有明确规定,等级森严;(8)官员选拔、考核制度的确立。

——摘编自杨宁一《历史学习新视野新知识》

根据材料,任选秦汉官制的三个特点,并结合所学知识说明其历史依据。

17.(14分)阅读材料,回答问题。

材料 公元779年,日本遣唐使布势清直被派往中国进行考察。公元781年回国前,他应邀旁听朝会,听到户部尚书向皇帝奏报,今年朝廷的财赋收入增加到一千三百五万六千七十贯(盐利不在此限),比前几年财赋收入增长显著,他感到非常震惊。会后,布势清直对唐朝实行的赋税制度进行了深入研究,准备回国后向日本天皇汇报。

根据材料并结合所学知识,为遣唐使布势清直拟定一篇汇报提纲。(要求:主题明确,史实准确,逻辑清晰,200字左右。)

18.(14分)阅读材料,回答问题。

材料一 至北宋时期,“中国”的概念在地理上是指“九州”为主的传统意义上的汉族聚居之地,大体上就是指长城以南的黄河流域和长江、珠江流线,即所谓“天地之中”,并不包括少数民族居住的地区;“中国之人”主要是知“礼乐”、“服衣冠”、从事种植农业的汉族,少数民族也不在其中。

——摘编自郑炜《辽金时期民族关系思想的发展与中华民族多元一体格局的形成》

材料二 元人“中国观”的要点是:“中国”的疆域是元人统治地区加上南宋统治的江南;“中国”的人民是汉人和少数民族两大部分;“中国”的文化是农耕文化和草原文化两大系统;“中国”主权的行使者,可以是汉人政权,也可以是“行中国之道”的少数民族政权。

——摘编自何志虎《“中国观”在元代的转换》

(1)根据材料一,概括北宋时期的“中国观”,并分析其形成的原因。(8分)

(2)根据材料一、二,指出元代“中国观”的新变化。(6分)

19.(14分)明末清初思想家顾炎武在《亭林文集》中说,“君子之为学,以明道也,以救世也”。强调治学的目的是要寻求治理国家拯救社会的根本方法。阅读材料,回答问题。

人物

观点

徐光启

“如历法、算法、火攻水法之类,皆探两仪之奥,资兵农之用,为永世利”

黄宗羲

“盖天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐”

徐弘祖

“大丈夫当朝碧海而暮苍梧”

根据材料,谈谈你对顾炎武认识的理解。(要求:表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰)

高一历史参考答案及评分说明

2020.11

—、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题给出的四个选项中,只有—项是最符合题目要求的。

1.B 2.D 3.C 4.C 5.D 6.D 7.C 8.A 9.B 10.D 11.D 12.A 13.A 14.B 15.C

二、非选择题:本题共4题,第16题13分,第17题14分,第18题14分,第19题14分,共55分。

16.(13分)

答案示例:

选择特点:

(1)从诸侯分立、各自为政到中央集权;(2)君权空前提高;(3)政府插手经济管理。(1分)

秦汉时期实行郡县制,官吏由中央任免,建立了中央对地方的垂直管辖,改变了过去分封制下诸侯国各自为政的状况,加强了中央集权。(4分)

秦朝实行皇帝制度、三公九卿制,皇帝拥有至高无上的决定权。汉武帝时期,设立直接为皇帝所掌控中朝,进一步加强皇权。(4分)

汉武帝时期,改革币制,将铸币权收归中央。实行盐铁官营,由政府垄断盐铁的生产和销售。推行均输平准,平抑物价,国家插手经营商业贸易。(4分)

(历史依据不必面面俱到,能说明特点即可)

17.(14分)

关于“唐朝实施两税法”情况的汇报提纲

实施背景:唐前期实行租庸调制,但是由于土地买卖和兼并之风盛行,朝廷手里掌握的土地日益减少,均田制无法继续推行,租庸调制难以维持,政府财政收入减少。(4分)

实施办法:每户按人丁和资产缴纳户税;按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役;一年分夏、秋两季纳税。(4分)

实施效果:简化了税收名目,扩大了收税的对象,保证了国家的财政收入。改变了以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。(4分)

建议:两税法实施效果显著,值得借鉴。(2分)

18.(14分)

(1)宋代“中国观”:主要指汉族及其聚居地,不包括少数民族及其居住地区。(4分)

原因:传统 “华夷之辨”观念根深蒂固;北宋时期,民族政权对峙;农耕文明和游牧文明生产方式的差异。(4分,任答2点即可)

(2)从汉族聚居地变为多民族共同生活的元朝疆域;从单一的汉族变为多民族;从农耕文化变为多元文化;主权的行使主体不再有民族之分。(6分,任答3点即可)

19.(14分)

结合时代背景,对顾炎武的认识进行论述。(4分)

明清时期,统治黑暗,阶级矛盾尖锐;小农经济长期占主导地位,阻碍了资本主义萌芽的发展;程朱理学日益僵化,八股取士禁锢思想。针对上述问题,以顾炎武为代表的知识分子以天下为己任,反思传统社会,倡导“经世致用”,探索国家出路。

结合三人主张及社会进步意义进行论述。(8分)

徐光启全面总结中国传统科技,并吸收西方先进科技,强调科技要服务于社会,推动了中国科技的进步,促进了东西方文化的交流。

黄宗羲以民为本,严厉抨击君主专制制度,反对重农抑商观念,提出“工商皆本”,具有早期民主启蒙的色彩。

徐弘祖实地考察名山大川,写成《徐霞客游记》,践行经世致用学风。

联系现实,谈谈自己的责任和担当。

他们的思想和行为都践行了顾炎武“经世致用”的主张,我们应当立足当下,以天下为己任,担负起时代赋予我们的使命。(2分)

评分说明:考生答案不必拘泥于参考答案的文字表述,只要言之有理即可得分,得分不能超过该题赋分。

高一历史

2020.11

注意事项:

1.答题前,考生先将自己的学校、姓名、班级、座号、考号填涂在相应位置。

2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例);非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,绘图时,可用2B铅笔,字体工整,笔迹清楚。

3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。

一、选择题:本题25小题,每小题3分,共45分。每小题给出的四个选项中,只有一项是是最符合题目要求的。

1.传说黄帝时代,民神杂糅,神可以自由的上天下地,人也可以通过天梯——“昆仑山”往来于天地之间。之后颛顼时代发生了南正重“司天以属神”,火正黎“司地以属民”的“绝地天通”事件。这一变化

A.反映了社会神灵崇拜的多元化 B.适应了政治权威萌芽的需要

C.体现了人们认识自然能力提高 D.意味着社会产生了阶级对立

2.“自从春秋时代王纲解纽,篡杀频仍,兼并盛起,夷狄横行,一般盟主用了‘尊王’‘攘夷’的口号联合诸夏成为一个集团,禁抑篡弑……中国的维形在那时方才出现。”材料意在说明春秋时期

A.社会动荡不安 B.民族交融不断加强

C.郡县制已确立 D.蕴含着统一的因素

3.据《汉书》记载:汉代初年,关中发生大饥荒,发生了人吃人的惨剧。汉高祖刘邦体恤民情,曾下令饥民“就食蜀汉”;汉武帝时,“山东被河灾”,朝廷“下巴蜀粟以赈之”;元鼎年间,“水潦移于江南”,汉政府“方下巴蜀之粟、致之江南”。这说明汉代

A.自然灾害频繁发生 B.经济重心开始南移

C.蜀郡经济地位重要 D.社会经济百废待兴

4.公元前124年,汉武帝采纳公孙弘的建议,为五经博士置弟子员,每年考试,凡能通一经以上者,可补文学掌故的官缺,成绩得甲等者可为郎官。这一做法

A.确立了儒学统治地位 B.开创了科举考试的先河

C.扩大了官员选拔渠道 D.打破了传统的门第观念

5.魏晋南北朝时期,大量依附农民被豪强地主控制,不仅要为地主耕种土地,缴纳地租,还要服劳役,任杂务,战时则武装为私兵。这一状况的存在

A.阻碍了封建经济的发展 B.导致了阶级矛盾异常尖锐

C.加重了农民的赋税负担 D.成为国家分裂的社会基础

6.据《魏书》记载,拓跋氏追溯的初祖是受封北土的黄帝嫡孙。拓跋珪及继任的三位皇帝亲往或遣使至涿鹿黄帝庙祭祀。上述做法体现了

A.尊祖敬宗的宗法观念 B.家国同构的政治理念

C.国家统一的历史趋势 D.多元一体的认同意识

7.下图为我国朝代更替示意图的某一片段,图中②④代表的朝代是

A.北齐、隋朝 B.北周、西晋 C.北周、隋朝 D.北齐、唐朝

8.唐初,三省长官议事于门下省之政事堂。其后,裴炎徙政事堂于中书省。开元中,张说为相,又改政事堂号“中书门下”,列五房于其后:一曰吏房,二曰枢机房,三曰兵房,四曰户房,五曰刑礼房,分曹以主众务焉。政事堂的变迁说明

A.三省出现一体化的趋势 B.行政机构不断健全

C.中枢决策机制发生异变 D.相权扩大威胁皇权

9.《唐律疏议》规定,子孙在祖父母、父母尚未去世的情况下,就和祖父母,父母分家单过(如为祖父母、父母指示则无罪),徒三年……诈称租父母,父母死,徒三年。这反映出唐律的主要特点是

A.轻罪重刑 B.礼法结合 C.细密严苛 D.条文清晰

10.历代汉族统治者奉行“非我族类,其心必异”的思想,而唐太宗说“夷狄亦人耳,其情与中夏不殊,人主患德泽不加,不必猜忌异类。盖德泽治,四海可使如一家”。材料主要说明唐朝

A.民族歧视观念消除 B.多元开放的外交理念

C.尊崇儒学以德治国 D.民族大一统意识增强

11.北宋前期,科举考试的科目、内容重进士轻经生,进士重诗赋,诸科重贴经、墨义。北宋中期以后,则力求以义理代替记诵,重议论先于声律。这一变化

A.禁锢了士人的思想 B.反映了科举制度的完备

C.确立了理学的正统 D.顺应了社会变革的需求

12.徐光启说,“严禁之,则商转而为盗,盗而后得为商矣”。进而认为,“惟市而后可以靖倭,惟市而后可以知倭,惟市而后可以制倭,惟市而后可以谋倭”。据此可知,他主张

A.开放贸易制倭 B.鼓励商业发展 C.实行海禁政策 D.打击海上走私

13.《明史·职官志》记载,“洪武三年置惠民药局,府设提领,州县设官医。凡军民之贫病者,给之医药”;《清史稿·圣祖本纪》记载,“丁丑,命五城粥厂再展三月,遣太医官三十员分治饥民疾疫”。这说明明清时期

A.政府主导社会保障 B.医疗保障体系完善

C.传统医学发展较快 D.灾异贫病发生频繁

14.下表为不同时期的中国治水活动分布情况统计,表中的数字表示的是水利工程(单位:项)数量。据表可知,古代水利建设

时期

北方

南方

全国

春秋战国

5

9

14

秦汉

48

9

57

三国两音南北朝

26

34

60

隋唐

120

160

280

五代辽宋夏金

106

974

1080

元明清

2072

3966

6038

A.南方起步较晚 B.中央集权是制度保障

C.推动农业发展 D.技术长期领先于世界

15.下图为中国古代南北方人才比重示意图。导致这一现象的主要原因是

A.选官制度的完善 B.商品经济的发展

C.经济重心的转移 D.政治中心的变迁

二、非选择题:本题共4题,第16题13分,第17题14分,第18题14分,第19题14分,共55分。

16.(13分)阅读材料,回答问题。

材料 有学者认为,秦汉官制具有如下特点:(1)从诸侯分立、各自为政到中央集权;(2)君权空前提高;(3)由官制简略到机构庞大;(4)宗法制发展;(5)政府插手经济管理;(6)管理民族事务专官的出现;(7)官俸、官服、官印有明确规定,等级森严;(8)官员选拔、考核制度的确立。

——摘编自杨宁一《历史学习新视野新知识》

根据材料,任选秦汉官制的三个特点,并结合所学知识说明其历史依据。

17.(14分)阅读材料,回答问题。

材料 公元779年,日本遣唐使布势清直被派往中国进行考察。公元781年回国前,他应邀旁听朝会,听到户部尚书向皇帝奏报,今年朝廷的财赋收入增加到一千三百五万六千七十贯(盐利不在此限),比前几年财赋收入增长显著,他感到非常震惊。会后,布势清直对唐朝实行的赋税制度进行了深入研究,准备回国后向日本天皇汇报。

根据材料并结合所学知识,为遣唐使布势清直拟定一篇汇报提纲。(要求:主题明确,史实准确,逻辑清晰,200字左右。)

18.(14分)阅读材料,回答问题。

材料一 至北宋时期,“中国”的概念在地理上是指“九州”为主的传统意义上的汉族聚居之地,大体上就是指长城以南的黄河流域和长江、珠江流线,即所谓“天地之中”,并不包括少数民族居住的地区;“中国之人”主要是知“礼乐”、“服衣冠”、从事种植农业的汉族,少数民族也不在其中。

——摘编自郑炜《辽金时期民族关系思想的发展与中华民族多元一体格局的形成》

材料二 元人“中国观”的要点是:“中国”的疆域是元人统治地区加上南宋统治的江南;“中国”的人民是汉人和少数民族两大部分;“中国”的文化是农耕文化和草原文化两大系统;“中国”主权的行使者,可以是汉人政权,也可以是“行中国之道”的少数民族政权。

——摘编自何志虎《“中国观”在元代的转换》

(1)根据材料一,概括北宋时期的“中国观”,并分析其形成的原因。(8分)

(2)根据材料一、二,指出元代“中国观”的新变化。(6分)

19.(14分)明末清初思想家顾炎武在《亭林文集》中说,“君子之为学,以明道也,以救世也”。强调治学的目的是要寻求治理国家拯救社会的根本方法。阅读材料,回答问题。

人物

观点

徐光启

“如历法、算法、火攻水法之类,皆探两仪之奥,资兵农之用,为永世利”

黄宗羲

“盖天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐”

徐弘祖

“大丈夫当朝碧海而暮苍梧”

根据材料,谈谈你对顾炎武认识的理解。(要求:表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰)

高一历史参考答案及评分说明

2020.11

—、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题给出的四个选项中,只有—项是最符合题目要求的。

1.B 2.D 3.C 4.C 5.D 6.D 7.C 8.A 9.B 10.D 11.D 12.A 13.A 14.B 15.C

二、非选择题:本题共4题,第16题13分,第17题14分,第18题14分,第19题14分,共55分。

16.(13分)

答案示例:

选择特点:

(1)从诸侯分立、各自为政到中央集权;(2)君权空前提高;(3)政府插手经济管理。(1分)

秦汉时期实行郡县制,官吏由中央任免,建立了中央对地方的垂直管辖,改变了过去分封制下诸侯国各自为政的状况,加强了中央集权。(4分)

秦朝实行皇帝制度、三公九卿制,皇帝拥有至高无上的决定权。汉武帝时期,设立直接为皇帝所掌控中朝,进一步加强皇权。(4分)

汉武帝时期,改革币制,将铸币权收归中央。实行盐铁官营,由政府垄断盐铁的生产和销售。推行均输平准,平抑物价,国家插手经营商业贸易。(4分)

(历史依据不必面面俱到,能说明特点即可)

17.(14分)

关于“唐朝实施两税法”情况的汇报提纲

实施背景:唐前期实行租庸调制,但是由于土地买卖和兼并之风盛行,朝廷手里掌握的土地日益减少,均田制无法继续推行,租庸调制难以维持,政府财政收入减少。(4分)

实施办法:每户按人丁和资产缴纳户税;按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役;一年分夏、秋两季纳税。(4分)

实施效果:简化了税收名目,扩大了收税的对象,保证了国家的财政收入。改变了以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。(4分)

建议:两税法实施效果显著,值得借鉴。(2分)

18.(14分)

(1)宋代“中国观”:主要指汉族及其聚居地,不包括少数民族及其居住地区。(4分)

原因:传统 “华夷之辨”观念根深蒂固;北宋时期,民族政权对峙;农耕文明和游牧文明生产方式的差异。(4分,任答2点即可)

(2)从汉族聚居地变为多民族共同生活的元朝疆域;从单一的汉族变为多民族;从农耕文化变为多元文化;主权的行使主体不再有民族之分。(6分,任答3点即可)

19.(14分)

结合时代背景,对顾炎武的认识进行论述。(4分)

明清时期,统治黑暗,阶级矛盾尖锐;小农经济长期占主导地位,阻碍了资本主义萌芽的发展;程朱理学日益僵化,八股取士禁锢思想。针对上述问题,以顾炎武为代表的知识分子以天下为己任,反思传统社会,倡导“经世致用”,探索国家出路。

结合三人主张及社会进步意义进行论述。(8分)

徐光启全面总结中国传统科技,并吸收西方先进科技,强调科技要服务于社会,推动了中国科技的进步,促进了东西方文化的交流。

黄宗羲以民为本,严厉抨击君主专制制度,反对重农抑商观念,提出“工商皆本”,具有早期民主启蒙的色彩。

徐弘祖实地考察名山大川,写成《徐霞客游记》,践行经世致用学风。

联系现实,谈谈自己的责任和担当。

他们的思想和行为都践行了顾炎武“经世致用”的主张,我们应当立足当下,以天下为己任,担负起时代赋予我们的使命。(2分)

评分说明:考生答案不必拘泥于参考答案的文字表述,只要言之有理即可得分,得分不能超过该题赋分。

同课章节目录