人教版物理九年级全一册18.2电功率 教案

文档属性

| 名称 | 人教版物理九年级全一册18.2电功率 教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 151.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-11-26 19:49:10 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

课题名称: 电功率教学设计

姓名: 杨君智 工作单位: 大关县寿山中学

学科年级: 九年级 教材版本: 人教版

一、教学内容分析 电功率”是电学的综合运用的具体体现,它在学生的中考中知识点占有的比例特别重,学好这一节即是对前面电学知识

的一种回顾,又是对电学知识的一种综合运用。

这一节的重点就是怎样探究电功率、电压、电流三个量之间的关系,关键在于如何经历好探究的过程。这一节开篇通过

比较两灯泡亮度,引入电流做功的快慢用电功率表示,从而引出功率地普适公式P=W/t,进而给出单位。接下来通过一

个铭牌,使学生通过电视机能量的消耗情况的讨论,把学生从对知识的学习中拉到了对生活用电、节电的讨论中。从情

感、态度和价值观方面引导学生认识物理,这一课题渗透了情感教育,体现了“从生活走向物理,从物理走向社会”的课

程理念。

这一节的第二个板块,是“探究电功率的大小与电压、电流的关系”,通过两个实验让学生经历探究过程,让学生知道,

电功率大小与电压、电流有关的猜想是可以通过实验来得到验证的,培养学生实事求是,尊重自然规律的科学态度,

并对控制变量法研究问题得到了又一次的熟悉和巩固。从对实验的经历中得到电功率等于电压与电流的乘积,即

(P=UI)。

这一节课的第三个板块,从对两个例题的认识中,使学生对额定电压、额定功率、额定电流、有了初步的认识,更进

一步的认识到电路中的用电器使用得越多(即总功率越大),总电流越大,从而引出电路中电流过大的两个原因(1.电

路中的总功率过大,2.电路中出现短路)。

这一节的第四个板块,引导学生利用电能表,秒表测电功率,充分的理解电功率的概念,学会应用知识。总之,当今

的教学,既要瞄准课标,又要瞄准考题题型。

二、教学目标 (一)知识与技能

1.知道电功率的物理意义、定义、单位。

2.理解电功率的公式p=,并能进行简单的计算,知道P=UI。

3.理解和区分用电器的额定功率和实际功率。

(二)过程与方法

通过实验,让学生体验电功率概念的建立过程。

通过实验,探究在不同电压下,实际功率、额定功率的关系,使学生收集和处理信息的能力有所提高。

(三)情感态度与价值观

通过学习,渗透新课程标准中“从生活走向物理,从物理走向社会”的理念,形成节约用电的意识和习惯。

三、学习者特征分析 在学习本节之前,学生已经学习了电学的基础知识,并学习了三个电学基本物理量,即电流、电压、电阻和一个重要的电学定律,即欧姆定律。这些知识都是本节学习的认知基础;控制变量、比值定义、对比、归纳等学习方法,在以前的学习中已有所涉及,这为本节课的学习提供了方法基础。另外,初中学生有一定的观察能力和计算能力,也具备了较强的独立思维能力,但抽象思维能力尚未成熟,对于本节内容所学习的额定电压和实际电压、额定功率和实际功率,容易混淆不清,区分额定电压和实际电压、实际功率和额定功率是本节课要解决的难点所在。

解题中需把电功率公式和欧姆定律公式反复运用,更加造成了学生的困难。解决这一困难,一是要把有标记的灯泡接入不同电压的演示实验做好,二是解题中要分步计算,把每一步的已知什么求什么讲清楚,开始练习应以直接用公式的简单计算为主。

四、教学策略选择与设计 努力做到更新教学方式和学习方式,采用材料探究式教学法,演示法、观察法、讨论法.力求在自主、合作和探究的氛围中激发学生发现问题、解决问题,从而真正实现学生的发展。采用探究式学习方式授课。教师提出问题,指导学生阅读、分析教材,学习小组讨论、归纳,派代表发言。

五、教学重点及难点 1、教学重点:理解电功率的概念;体会电功率在实际生活中的含义。

2、教学难点:如何理解实际功率和额定功率的区别与联系。

六、 教学过程

教学环境 教师活动 预设学生活动 设计意图

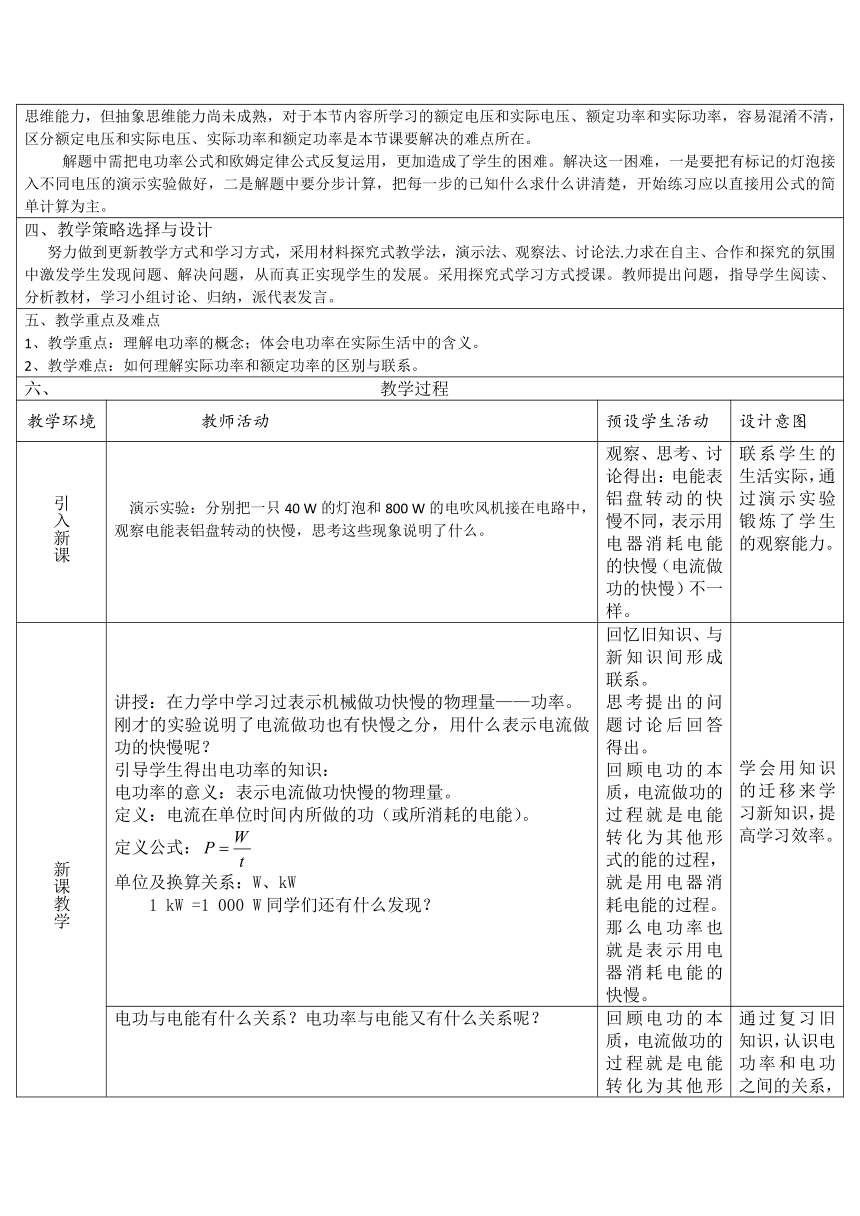

引入新课 演示实验:分别把一只40 W的灯泡和800 W的电吹风机接在电路中,观察电能表铝盘转动的快慢,思考这些现象说明了什么。

观察、思考、讨论得出:电能表铝盘转动的快慢不同,表示用电器消耗电能的快慢(电流做功的快慢)不一样。 联系学生的生活实际,通过演示实验锻炼了学生的观察能力。

新课教学 讲授:在力学中学习过表示机械做功快慢的物理量——功率。

刚才的实验说明了电流做功也有快慢之分,用什么表示电流做功的快慢呢?

引导学生得出电功率的知识:

电功率的意义:表示电流做功快慢的物理量。

定义:电流在单位时间内所做的功(或所消耗的电能)。

定义公式:

单位及换算关系:W、kW

1 kW =1 000 W同学们还有什么发现?

回忆旧知识、与新知识间形成联系。

思考提出的问题讨论后回答得出。

回顾电功的本质,电流做功的过程就是电能转化为其他形式的能的过程,就是用电器消耗电能的过程。那么电功率也就是表示用电器消耗电能的快慢。 学会用知识的迁移来学习新知识,提高学习效率。

电功与电能有什么关系?电功率与电能又有什么关系呢?

回顾电功的本质,电流做功的过程就是电能转化为其他形式的能的过程,就是用电器消耗电能的过程。那么电功率也就是表示用电器消耗电能的快慢。 通过复习旧知识,认识电功率和电功之间的关系,深刻理解电功率的本质。

31)教师活动

.800 W的电吹风机比40 W的灯泡在相同的时间内消耗的电能多,也就是消耗电能快,所以相同时间内电能转化为其他形式的能就多。

“千瓦时”的来历

如果P和t的单位分别用kW、h,那么它们相乘之后,就得到电能的另一个单位:

千瓦时(度) P= = w=pt .学生解释:它的意义是灯泡在1 s内消耗的电能是800 J和40 J。(前提是在220 V的电压下,即正常工作时。)

.理解用电器上不同功率数值所表示的含义。 理解功和功率的区别和联系。同时从能量转化的角度对电功率进行分析,加深理解。

.某电视机的电功率是150 W,每天使用3 h,一个月用电多少千瓦时?(按30天计算.)

.1度电可以供40 W的灯泡工作多长时间?

.一台电视机5 h耗电1度,这台电视机的功率是多少?

.向学生展示两只灯泡的铭牌,“PZ220-40”与“PZ220-100” .参与练习

.猜测铭牌上信息的含义。

.对所学知识进行及时反馈。.锻炼学生分析问题的能力。

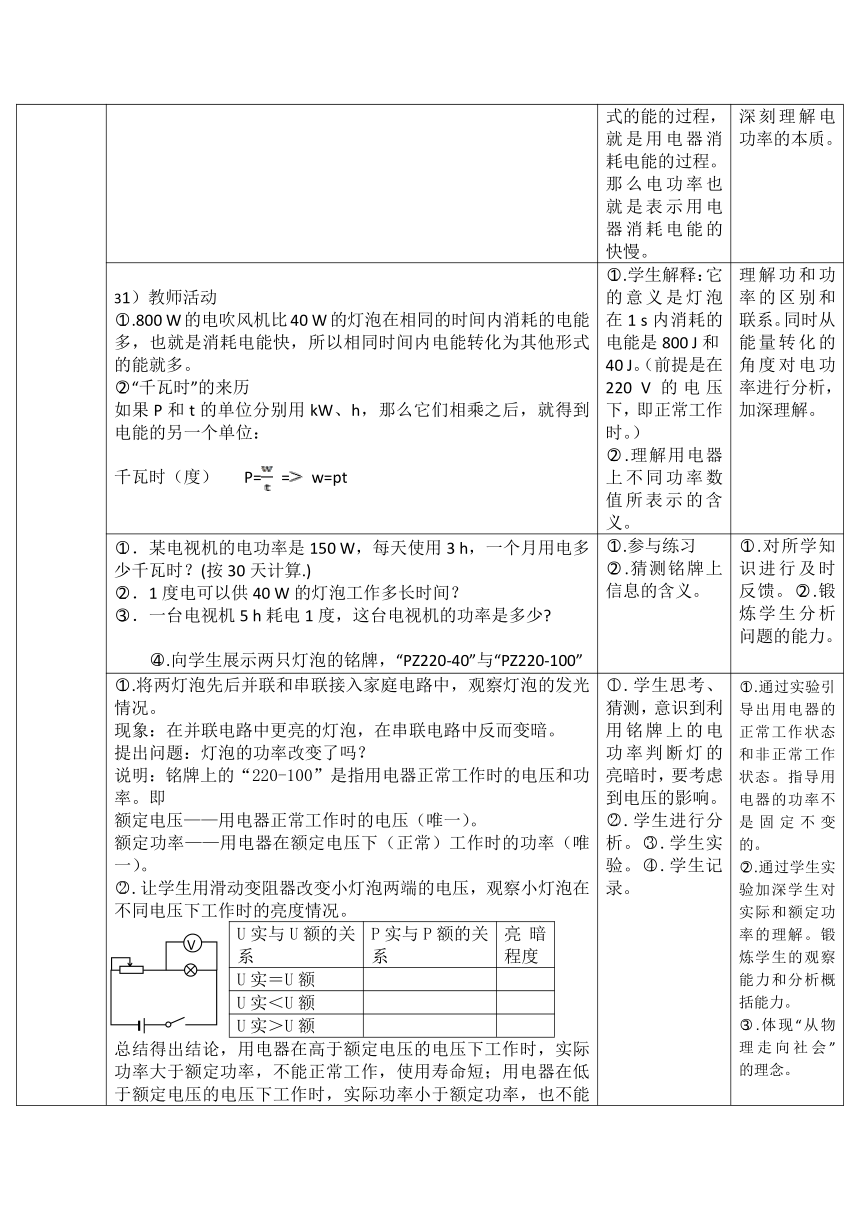

.将两灯泡先后并联和串联接入家庭电路中,观察灯泡的发光情况。

现象:在并联电路中更亮的灯泡,在串联电路中反而变暗。

提出问题:灯泡的功率改变了吗?

说明:铭牌上的“220-100”是指用电器正常工作时的电压和功率。即

额定电压——用电器正常工作时的电压(唯一)。

额定功率——用电器在额定电压下(正常)工作时的功率(唯一)。

.让学生用滑动变阻器改变小灯泡两端的电压,观察小灯泡在不同电压下工作时的亮度情况。

U实与U额的关系

P实与P额的关系

亮暗程度

U实=U额

U实<U额

U实>U额

总结得出结论,用电器在高于额定电压的电压下工作时,实际功率大于额定功率,不能正常工作,使用寿命短;用电器在低于额定电压的电压下工作时,实际功率小于额定功率,也不能正常工作。

.展示部分电器的铭牌,让学生学会读取铭牌上的相关信息,并布置课外作业:查找并记录几种家用电器的铭牌,了解不同电器的额定功率大小。

.学生思考、猜测,意识到利用铭牌上的电功率判断灯的亮暗时,要考虑到电压的影响。

.学生进行分析。.学生实验。.学生记录。

.通过实验引导出用电器的正常工作状态和非正常工作状态。指导用电器的功率不是固定不变的。

.通过学生实验加深学生对实际和额定功率的理解。锻炼学生的观察能力和分析概括能力。

.体现“从物理走向社会”的理念。

巩固练习,深化理解。

(1).一只电热水壶的铭牌上标着“220V 1 000 W”的字样,它正常工作时,电流是多少?

(2).一个“220 V 800 W”的电炉,正常工作时的电阻有多大?假如电路中的电压降低到200V,电阻丝的电阻不变,这时电炉实际消耗的功率有多大?

(3).如图所示,灯L的额定电压为6 V,R的阻值为18 Ω,此时,灯恰能正常发光,电流表的示数为1 A。求灯的额定功率。

(4).将一标有“6 V 3 W”的灯泡L与电阻R串联,接入电压为9 V的电路中,灯泡恰好正常发光,求:

.灯泡L的阻值;

.电阻消耗的功率

能综合运用所学知识灵活地解决问题.

七、教学评价设计 1、从课的总体设计上看,体现出以学生为主体的教学要求,以小组的自我学习为主,结合小组间的交流进行教学。结合近两年中考题的出题形式,特别是在功率部分容易出的类型题,通过创设生活情景,利用电热器、灯泡、电动机等联系的题目,培养学生的计算能力。

2、课堂教学过程中,我充分发挥教师的主导作用,调动学生的主动性,让学生对相关的题目自主学习,在小组讨论的基础上做出解答,然后由学习小组选派代表发言,小组间交流沟通,发现问题及时纠正。

3、从教学目标完成情况看,学生对基本知识能够掌握,能够运用电功率的相关知道解释、解决常见的典型问题,大部分的学生在课堂的反馈环节能积极发言,正确解决问题,同时培养了学生的分析问题能力,语言表达能力、解题能力和综合运用能力,教学目标出色完成。课堂上学生的学习兴趣高,思维活跃,发言积极,教学效果好。

八、板书设计 电功率 (一)、电功率(P)

(二)、额定功率和实际功率

2.实际功率与额定功率的关系

九、实践反思 (一)、这节课的思路

1.本节课的重点是电功率的基本知识,我采用的是类比和迁移的方法,复习八年级功率的知识得出新知识,并应用新知识进行了计算,巩固新知识,强化重点。

2.本节课的难点是学生对额定电压、额定功率与实际电压、实际功率容易混淆。本人在教学中结合实验探究,制定计划与设计实验、进行实验收集证据、分析、论证与评估等这些科学探究的过程。通过探究用电过程中电功率对小灯泡亮度的影响,体验科学探究的方法,能区分用电器的额定功率和实际功率的意义,学会认识电器上标出的功率值,活跃了学生思维,增强了学生能力,调动了学生的积极性。

这节课我采用多媒体进行教学,这不仅可以生动形象的讲解知识,而且还能图声并茂的调动学生的积极性。尤其,在用实物投影进行例题展示过程中,不仅给了学生自我展示的空间,更能体现课堂以学生为本的思想。我认为信息技术与学科教学整合对我的教学有促进课堂效率的作用。

(二)、课后反思

1、这节课我采用创设情境的方法引入,调动了学生的积极性,很快就抓住了学生的思维。

2、在新授时,我采用类比和迁移的方法,得到电功率的基本知识,感觉学生接受起来不是很困难。

3、鼓励学生独立思考,合作交流在这节课上,这一教学理念也得到体现。在处理习题问题时,我根据学生实际承受能力,分层教学、因材施教,来源于生活,挑选一些贴近学生实际的经典练习题,训练学生的能力。

(三)、不足:

虽然在教学过程中按照新课程理念进行了一些努力和探索,但还是有许多地方存在失误与不足,如细节的处理、教学环节的处理、对学生的兴趣培养、课堂教学效益的进一步提高等,在后续的教学中需着力加强。

最主要的问题:在教学上有时不够放手和没有灵活变通教案进行教学。当学生可以自学时,我却在讲;当学生在讨论时,为了得到我预先设计好的结果,有意让学生终止,而要按教案设计的教学。

(四)、改进:

1. 信息技术与课堂教学有机整合过程中,板书内容和媒体内容的交互上还需要进一步做取舍,避免因出现了比较多的重复而耗费过多的时间,致使课堂容量无形之中受压缩。

2. 教师作为教学实施过程中的主导者,主要是“引导”,而不是“代替”,让学生“想到的说出来,说出的写下来,写出的做出来”将更好地培养学生自主学习的意识和能力。

3. 物理学科的特色——实验,可以穿插于课程之中,用于检验理论知识的正确性;也可以作为整堂课的开始,作为学生探究新知识的线索贯穿始终,各有优势,教学中可以大胆重组,尝试变换,寻找最适合学生的教学方式,真正体现“因材施教”和“以人为本”。

课题名称: 电功率教学设计

姓名: 杨君智 工作单位: 大关县寿山中学

学科年级: 九年级 教材版本: 人教版

一、教学内容分析 电功率”是电学的综合运用的具体体现,它在学生的中考中知识点占有的比例特别重,学好这一节即是对前面电学知识

的一种回顾,又是对电学知识的一种综合运用。

这一节的重点就是怎样探究电功率、电压、电流三个量之间的关系,关键在于如何经历好探究的过程。这一节开篇通过

比较两灯泡亮度,引入电流做功的快慢用电功率表示,从而引出功率地普适公式P=W/t,进而给出单位。接下来通过一

个铭牌,使学生通过电视机能量的消耗情况的讨论,把学生从对知识的学习中拉到了对生活用电、节电的讨论中。从情

感、态度和价值观方面引导学生认识物理,这一课题渗透了情感教育,体现了“从生活走向物理,从物理走向社会”的课

程理念。

这一节的第二个板块,是“探究电功率的大小与电压、电流的关系”,通过两个实验让学生经历探究过程,让学生知道,

电功率大小与电压、电流有关的猜想是可以通过实验来得到验证的,培养学生实事求是,尊重自然规律的科学态度,

并对控制变量法研究问题得到了又一次的熟悉和巩固。从对实验的经历中得到电功率等于电压与电流的乘积,即

(P=UI)。

这一节课的第三个板块,从对两个例题的认识中,使学生对额定电压、额定功率、额定电流、有了初步的认识,更进

一步的认识到电路中的用电器使用得越多(即总功率越大),总电流越大,从而引出电路中电流过大的两个原因(1.电

路中的总功率过大,2.电路中出现短路)。

这一节的第四个板块,引导学生利用电能表,秒表测电功率,充分的理解电功率的概念,学会应用知识。总之,当今

的教学,既要瞄准课标,又要瞄准考题题型。

二、教学目标 (一)知识与技能

1.知道电功率的物理意义、定义、单位。

2.理解电功率的公式p=,并能进行简单的计算,知道P=UI。

3.理解和区分用电器的额定功率和实际功率。

(二)过程与方法

通过实验,让学生体验电功率概念的建立过程。

通过实验,探究在不同电压下,实际功率、额定功率的关系,使学生收集和处理信息的能力有所提高。

(三)情感态度与价值观

通过学习,渗透新课程标准中“从生活走向物理,从物理走向社会”的理念,形成节约用电的意识和习惯。

三、学习者特征分析 在学习本节之前,学生已经学习了电学的基础知识,并学习了三个电学基本物理量,即电流、电压、电阻和一个重要的电学定律,即欧姆定律。这些知识都是本节学习的认知基础;控制变量、比值定义、对比、归纳等学习方法,在以前的学习中已有所涉及,这为本节课的学习提供了方法基础。另外,初中学生有一定的观察能力和计算能力,也具备了较强的独立思维能力,但抽象思维能力尚未成熟,对于本节内容所学习的额定电压和实际电压、额定功率和实际功率,容易混淆不清,区分额定电压和实际电压、实际功率和额定功率是本节课要解决的难点所在。

解题中需把电功率公式和欧姆定律公式反复运用,更加造成了学生的困难。解决这一困难,一是要把有标记的灯泡接入不同电压的演示实验做好,二是解题中要分步计算,把每一步的已知什么求什么讲清楚,开始练习应以直接用公式的简单计算为主。

四、教学策略选择与设计 努力做到更新教学方式和学习方式,采用材料探究式教学法,演示法、观察法、讨论法.力求在自主、合作和探究的氛围中激发学生发现问题、解决问题,从而真正实现学生的发展。采用探究式学习方式授课。教师提出问题,指导学生阅读、分析教材,学习小组讨论、归纳,派代表发言。

五、教学重点及难点 1、教学重点:理解电功率的概念;体会电功率在实际生活中的含义。

2、教学难点:如何理解实际功率和额定功率的区别与联系。

六、 教学过程

教学环境 教师活动 预设学生活动 设计意图

引入新课 演示实验:分别把一只40 W的灯泡和800 W的电吹风机接在电路中,观察电能表铝盘转动的快慢,思考这些现象说明了什么。

观察、思考、讨论得出:电能表铝盘转动的快慢不同,表示用电器消耗电能的快慢(电流做功的快慢)不一样。 联系学生的生活实际,通过演示实验锻炼了学生的观察能力。

新课教学 讲授:在力学中学习过表示机械做功快慢的物理量——功率。

刚才的实验说明了电流做功也有快慢之分,用什么表示电流做功的快慢呢?

引导学生得出电功率的知识:

电功率的意义:表示电流做功快慢的物理量。

定义:电流在单位时间内所做的功(或所消耗的电能)。

定义公式:

单位及换算关系:W、kW

1 kW =1 000 W同学们还有什么发现?

回忆旧知识、与新知识间形成联系。

思考提出的问题讨论后回答得出。

回顾电功的本质,电流做功的过程就是电能转化为其他形式的能的过程,就是用电器消耗电能的过程。那么电功率也就是表示用电器消耗电能的快慢。 学会用知识的迁移来学习新知识,提高学习效率。

电功与电能有什么关系?电功率与电能又有什么关系呢?

回顾电功的本质,电流做功的过程就是电能转化为其他形式的能的过程,就是用电器消耗电能的过程。那么电功率也就是表示用电器消耗电能的快慢。 通过复习旧知识,认识电功率和电功之间的关系,深刻理解电功率的本质。

31)教师活动

.800 W的电吹风机比40 W的灯泡在相同的时间内消耗的电能多,也就是消耗电能快,所以相同时间内电能转化为其他形式的能就多。

“千瓦时”的来历

如果P和t的单位分别用kW、h,那么它们相乘之后,就得到电能的另一个单位:

千瓦时(度) P= = w=pt .学生解释:它的意义是灯泡在1 s内消耗的电能是800 J和40 J。(前提是在220 V的电压下,即正常工作时。)

.理解用电器上不同功率数值所表示的含义。 理解功和功率的区别和联系。同时从能量转化的角度对电功率进行分析,加深理解。

.某电视机的电功率是150 W,每天使用3 h,一个月用电多少千瓦时?(按30天计算.)

.1度电可以供40 W的灯泡工作多长时间?

.一台电视机5 h耗电1度,这台电视机的功率是多少?

.向学生展示两只灯泡的铭牌,“PZ220-40”与“PZ220-100” .参与练习

.猜测铭牌上信息的含义。

.对所学知识进行及时反馈。.锻炼学生分析问题的能力。

.将两灯泡先后并联和串联接入家庭电路中,观察灯泡的发光情况。

现象:在并联电路中更亮的灯泡,在串联电路中反而变暗。

提出问题:灯泡的功率改变了吗?

说明:铭牌上的“220-100”是指用电器正常工作时的电压和功率。即

额定电压——用电器正常工作时的电压(唯一)。

额定功率——用电器在额定电压下(正常)工作时的功率(唯一)。

.让学生用滑动变阻器改变小灯泡两端的电压,观察小灯泡在不同电压下工作时的亮度情况。

U实与U额的关系

P实与P额的关系

亮暗程度

U实=U额

U实<U额

U实>U额

总结得出结论,用电器在高于额定电压的电压下工作时,实际功率大于额定功率,不能正常工作,使用寿命短;用电器在低于额定电压的电压下工作时,实际功率小于额定功率,也不能正常工作。

.展示部分电器的铭牌,让学生学会读取铭牌上的相关信息,并布置课外作业:查找并记录几种家用电器的铭牌,了解不同电器的额定功率大小。

.学生思考、猜测,意识到利用铭牌上的电功率判断灯的亮暗时,要考虑到电压的影响。

.学生进行分析。.学生实验。.学生记录。

.通过实验引导出用电器的正常工作状态和非正常工作状态。指导用电器的功率不是固定不变的。

.通过学生实验加深学生对实际和额定功率的理解。锻炼学生的观察能力和分析概括能力。

.体现“从物理走向社会”的理念。

巩固练习,深化理解。

(1).一只电热水壶的铭牌上标着“220V 1 000 W”的字样,它正常工作时,电流是多少?

(2).一个“220 V 800 W”的电炉,正常工作时的电阻有多大?假如电路中的电压降低到200V,电阻丝的电阻不变,这时电炉实际消耗的功率有多大?

(3).如图所示,灯L的额定电压为6 V,R的阻值为18 Ω,此时,灯恰能正常发光,电流表的示数为1 A。求灯的额定功率。

(4).将一标有“6 V 3 W”的灯泡L与电阻R串联,接入电压为9 V的电路中,灯泡恰好正常发光,求:

.灯泡L的阻值;

.电阻消耗的功率

能综合运用所学知识灵活地解决问题.

七、教学评价设计 1、从课的总体设计上看,体现出以学生为主体的教学要求,以小组的自我学习为主,结合小组间的交流进行教学。结合近两年中考题的出题形式,特别是在功率部分容易出的类型题,通过创设生活情景,利用电热器、灯泡、电动机等联系的题目,培养学生的计算能力。

2、课堂教学过程中,我充分发挥教师的主导作用,调动学生的主动性,让学生对相关的题目自主学习,在小组讨论的基础上做出解答,然后由学习小组选派代表发言,小组间交流沟通,发现问题及时纠正。

3、从教学目标完成情况看,学生对基本知识能够掌握,能够运用电功率的相关知道解释、解决常见的典型问题,大部分的学生在课堂的反馈环节能积极发言,正确解决问题,同时培养了学生的分析问题能力,语言表达能力、解题能力和综合运用能力,教学目标出色完成。课堂上学生的学习兴趣高,思维活跃,发言积极,教学效果好。

八、板书设计 电功率 (一)、电功率(P)

(二)、额定功率和实际功率

2.实际功率与额定功率的关系

九、实践反思 (一)、这节课的思路

1.本节课的重点是电功率的基本知识,我采用的是类比和迁移的方法,复习八年级功率的知识得出新知识,并应用新知识进行了计算,巩固新知识,强化重点。

2.本节课的难点是学生对额定电压、额定功率与实际电压、实际功率容易混淆。本人在教学中结合实验探究,制定计划与设计实验、进行实验收集证据、分析、论证与评估等这些科学探究的过程。通过探究用电过程中电功率对小灯泡亮度的影响,体验科学探究的方法,能区分用电器的额定功率和实际功率的意义,学会认识电器上标出的功率值,活跃了学生思维,增强了学生能力,调动了学生的积极性。

这节课我采用多媒体进行教学,这不仅可以生动形象的讲解知识,而且还能图声并茂的调动学生的积极性。尤其,在用实物投影进行例题展示过程中,不仅给了学生自我展示的空间,更能体现课堂以学生为本的思想。我认为信息技术与学科教学整合对我的教学有促进课堂效率的作用。

(二)、课后反思

1、这节课我采用创设情境的方法引入,调动了学生的积极性,很快就抓住了学生的思维。

2、在新授时,我采用类比和迁移的方法,得到电功率的基本知识,感觉学生接受起来不是很困难。

3、鼓励学生独立思考,合作交流在这节课上,这一教学理念也得到体现。在处理习题问题时,我根据学生实际承受能力,分层教学、因材施教,来源于生活,挑选一些贴近学生实际的经典练习题,训练学生的能力。

(三)、不足:

虽然在教学过程中按照新课程理念进行了一些努力和探索,但还是有许多地方存在失误与不足,如细节的处理、教学环节的处理、对学生的兴趣培养、课堂教学效益的进一步提高等,在后续的教学中需着力加强。

最主要的问题:在教学上有时不够放手和没有灵活变通教案进行教学。当学生可以自学时,我却在讲;当学生在讨论时,为了得到我预先设计好的结果,有意让学生终止,而要按教案设计的教学。

(四)、改进:

1. 信息技术与课堂教学有机整合过程中,板书内容和媒体内容的交互上还需要进一步做取舍,避免因出现了比较多的重复而耗费过多的时间,致使课堂容量无形之中受压缩。

2. 教师作为教学实施过程中的主导者,主要是“引导”,而不是“代替”,让学生“想到的说出来,说出的写下来,写出的做出来”将更好地培养学生自主学习的意识和能力。

3. 物理学科的特色——实验,可以穿插于课程之中,用于检验理论知识的正确性;也可以作为整堂课的开始,作为学生探究新知识的线索贯穿始终,各有优势,教学中可以大胆重组,尝试变换,寻找最适合学生的教学方式,真正体现“因材施教”和“以人为本”。

同课章节目录

- 第十三章 内能

- 第1节 分子热运动

- 第2节 内能

- 第3节 比热容

- 第十四章 内能的利用

- 第1节 热机

- 第2节 热机的效率

- 第3节 能量的转化和守恒

- 第十五章 电流和电路

- 第1节 两种电荷

- 第2节 电流和电路

- 第3节 串联和并联

- 第4节 电流的测量

- 第5节 串、并联电路中电流的规律

- 第十六章 电压 电阻

- 第1节 电压

- 第2节 串、并联电路电压的规律

- 第3节 电阻

- 第4节 变阻器

- 第十七章 欧姆定律

- 第1节 电流与电压和电阻的关系

- 第2节 欧姆定律

- 第3节 电阻的测量

- 第4节 欧姆定律在串、并联电路中的应用

- 第十八章 电功率

- 第1节 电能 电功

- 第2节 电功率

- 第3节 测量小灯泡的电功率

- 第4节 焦耳定律

- 第十九章 生活用电

- 第1节 家庭电路

- 第2节 家庭电路电流过大的原因

- 第3节 安全用电

- 第二十章 电与磁

- 第1节 磁现象 磁场

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁 电磁继电器

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第二十一章 信息的传递

- 第1节 现代顺风耳──电话

- 第2节 电磁波的海洋

- 第3节 广播、电视和移动通信

- 第4节 越来越宽的信息之路

- 第二十二章 能源与可持续发展

- 第1节 能源

- 第2节 核能

- 第3节 太阳能

- 第4节 能源与可持续发展