11 《论语》十二章习题课件(共31张ppt)

文档属性

| 名称 | 11 《论语》十二章习题课件(共31张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 441.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-11-26 18:16:03 | ||

图片预览

文档简介

11 《论语》十二章

学习导航

课文梳理

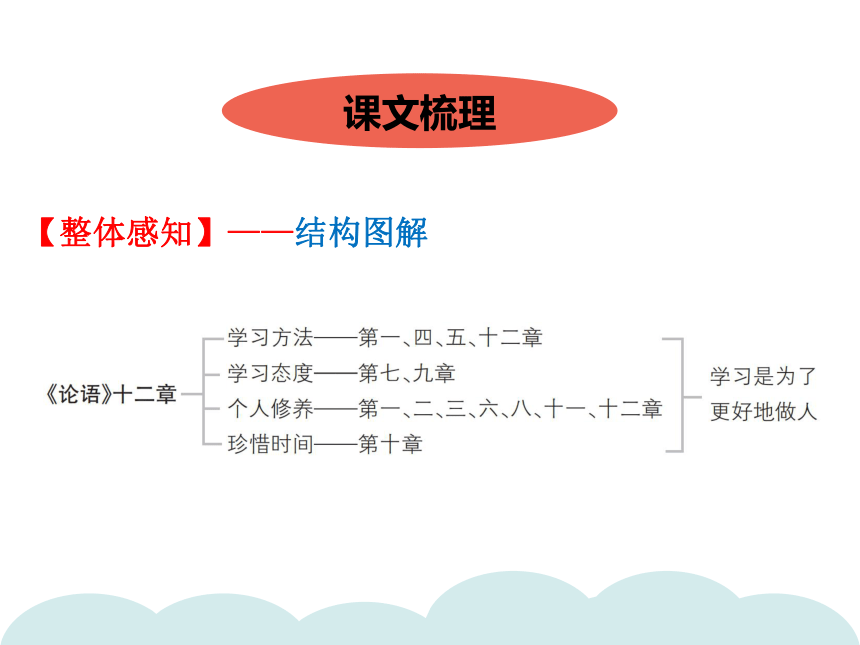

【整体感知】——结构图解

这十二章语录主要阐述了求知的态度、学习的方法和修身做人的道理,意在启迪我们:学习要有端正的态度和良好的方法,做人要心胸开阔、意志坚定、理想远大。

【整体感知】——文章主旨

【整体感知】——写作特色

(1)思想深刻,富含哲理。课文所选的十二章语录,包括学习方法、学习态度、修身做人等方面的内容,各有所指,语言精练,立意深远,不少成了格言警句,闪耀着思想的光辉,有很强的教育意义,在今天仍有借鉴、启发作用。如“有朋自远方来,不亦乐乎”“温故而知新”“三人行,必有我师焉”等。

(2)语言简洁,生动传神。虽然每一章语录都是寥寥数语,但其中运用了反问、排比、比喻等修辞手法,频繁使用“乎”“矣”“也”等语气词,使表情达意有感染力和表现力,甚至说话人的神态都栩栩如生地呈现在读者眼前。句式多变,如以排比句、反问句对弟子进行耐心的启发,以对偶句从正反两方面道出“学”和“思”的辩证关系,以感叹句来表明自己的志向和追求。

【解疑释难】

1.“为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”三个问题能不能互换位置?

不能。因为这三个句子针对的对象依次是“他人”“朋友”“自己”,体现了一种由疏到亲、由人及己的顺序,更好地体现了曾子先人后己、以天下为己任的高尚情操。互换后就破坏了这种顺序,也不能很好地体现曾子的这种高尚的品格。

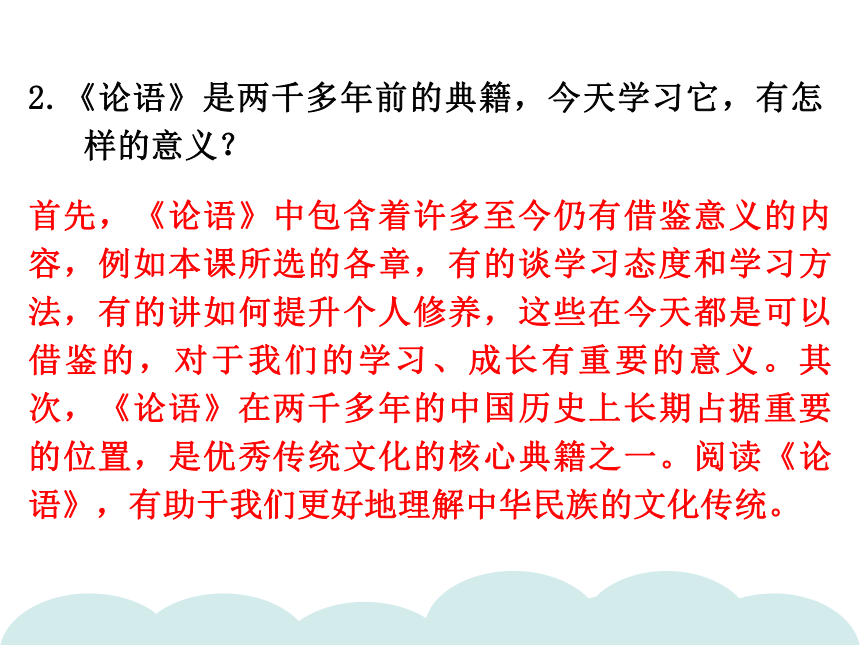

2.《论语》是两千多年前的典籍,今天学习它,有怎样的意义?

首先,《论语》中包含着许多至今仍有借鉴意义的内容,例如本课所选的各章,有的谈学习态度和学习方法,有的讲如何提升个人修养,这些在今天都是可以借鉴的,对于我们的学习、成长有重要的意义。其次,《论语》在两千多年的中国历史上长期占据重要的位置,是优秀传统文化的核心典籍之一。阅读《论语》,有助于我们更好地理解中华民族的文化传统。

达标训练

一、重点词汇

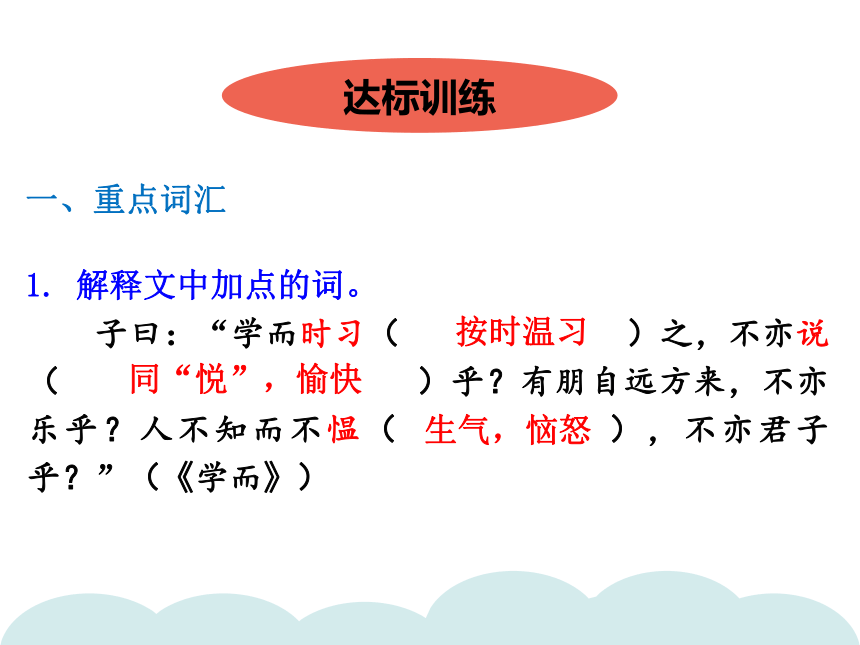

1. 解释文中加点的词。

子曰:“学而时习( )之,不亦说( )乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠( ),不亦君子乎?”(《学而》)

按时温习

生气,恼怒

同“悦”,愉快

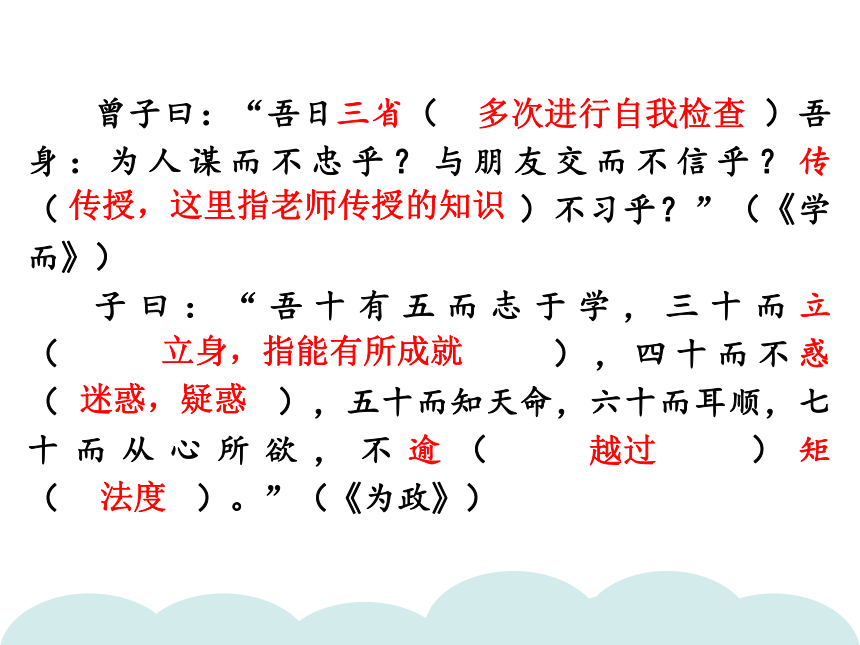

曾子曰:“吾日三省( )吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传( )不习乎?”(《学而》)

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立

( ),四十而不惑( ),五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾( )矩( )。”(《为政》)

传授,这里指老师传授的知识

迷惑,疑惑

立身,指能有所成就

越过

法度

多次进行自我检查

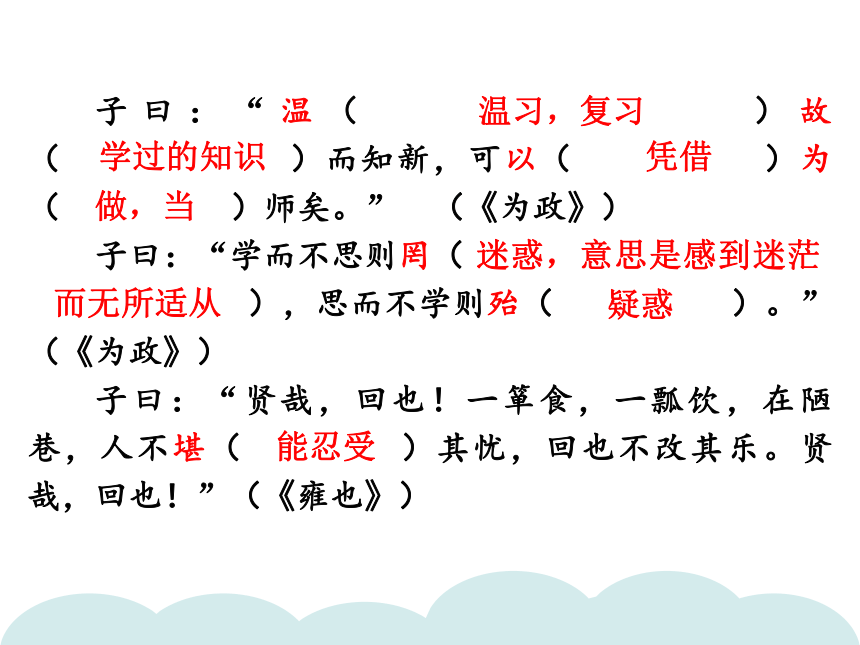

子曰:“温( )故( )而知新,可以( )为( )师矣。” (《为政》)

子曰:“学而不思则罔(

),思而不学则殆( )。”(《为政》)

子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪( )其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”(《雍也》)

温习,复习

学过的知识

凭借

做,当

迷惑,意思是感到迷茫而无所适从

疑惑

能忍受

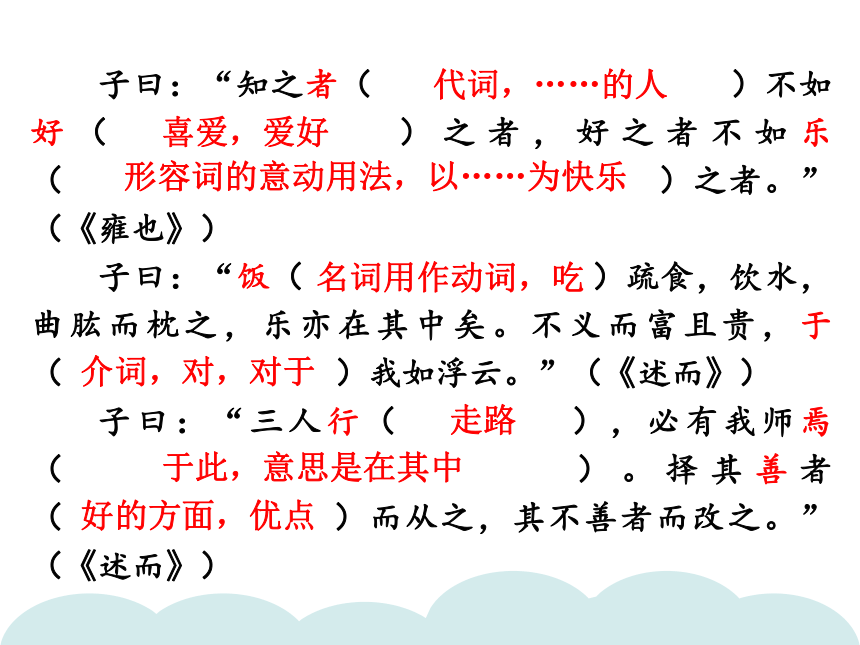

子曰:“知之者( )不如好( )之者,好之者不如乐( )之者。”(《雍也》)

子曰:“饭( )疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于( )我如浮云。”(《述而》)

子曰:“三人行( ),必有我师焉

( )。择其善者( )而从之,其不善者而改之。”(《述而》)

代词,……的人

喜爱,爱好

形容词的意动用法,以……为快乐

名词用作动词,吃

介词,对,对于

于此,意思是在其中

好的方面,优点

走路

子在川上( )曰:“逝( )者如斯( )夫

( ),不舍( )昼夜。”(《子罕》)

子曰:“三军( )可夺帅也,匹夫( )不可夺志也。”(《子罕》)

子夏曰:“博学而笃( )志,切( )问而近思,仁( )在其中矣。”(《子张》)

河边

往,离去

代词,这,指河水

指军队

指平民中的男子,这里泛指平民百姓

坚定

恳切

语气词,用于句末,表示感叹

停止

仁德

(2)下列加点的词语意义和用法相同的一项是( )

A. 学而时习之/温故而知新

B. 择其善者而从之/其乐无穷

C. 可以为师矣/出师不利

D. 人不知而不愠/温故而知新

A

【解析】A项,表递进,意思和用法相同;B项,代词,他们的/这里面;C项,老师/军队;D项,了解/理解、领会。

二、句子翻译

1.人不知而不愠,不亦君子乎?

2.吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?

人家不了解(我),(我)却不生气,(我)不是有才德的人吗?

我每天多次反省自己:替人谋划事情是不是竭尽自己的心力了呢?同朋友交往是不是做到诚实守信了呢?老师传授的知识是不是复习了呢?

3.一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

4.不义而富且贵,于我如浮云。

一箪饭,一瓢水,住在简陋的小巷子里,别人都不能忍受那种困苦,颜回却不改变他自有的快乐。

用不正当的手段得来的富贵,对我来讲就像浮云一样。

5.子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”

6.三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

7.博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。

孔子在河边感叹道:“逝去的一切像河水一样流去,日夜不停。”

广泛地学习且坚定(自己的)志向,恳切地发问求教,多思考当前的事情,仁德就在这里面了。

军队可以改变主帅,人的志向却是不能改变的。

1.理解型默写

(1)阐述学习与思考辩证关系的句子是:

, 。

(2)唐太宗有一句名言:“以人为鉴,可以知得失。”由此我们可以联想到《论语》中孔子的话: , 。

(3)《论语》中表明复习是学习的重要方法,且对学习者有重要的意义的句子是: ,

。

三、文意理解

学而不思则罔

择其善者而从之

温故而知新

思而不学则殆

其不善者而改之

可以为师矣

(4)孔子赞叹颜回安贫乐道的高尚品质的句子是:

, , ,

, 。

(5)唐太宗有一句名言:“以人为鉴,可以知得失。”由此我们可以联想到《论语》中孔子的话: , 。

(6)孔子在《述而》篇中论述君子对富贵的正确态度的句子是: , 。

一箪食

知之者不如好之者

不义而富且贵

人不堪其忧

一瓢饮

在陋巷

回也不改其乐

好之者不如乐之者

于我如浮云

(7)孔子告诫我们要珍惜时光的句子是:

, 。

(8)《论语》中强调坚定信念,广泛学习的句子是:

, ,

。

逝者如斯夫

博学而笃志

不舍昼夜

切问而近思

仁在其中矣

2. 下面对《论语》十二章的内容理解,不正确的一项是( )

A. “温故而知新,可以为师矣”讲的是学习方法,强调温故知新的重要性。

B. “吾日三省吾身”从忠、信、习三个方面反省自己,从中可以看出古代治学的人非常重视品德的修养。

C. “有朋自远方来,不亦乐乎”,意思是与志同道合的人一起学习是件快乐的事,讲的是学习乐趣。

D. “知之者不如好之者,好之者不如乐之者”阐述了学习的三种方法,其中,以学习为快乐这一学习方法最重要。

D

【解析】D项中的“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”阐述的是学习的三种态度。

“朋”指志同道合的人。有志同道合的人聚在一起研究学问当然是高兴的事,更是一种乐趣。可以看出孔子愿意与别人切磋探讨学问,并把这当作乐事的态度。

3.简答题

(1)“有朋自远方来,不亦乐乎?”中的“朋”指什么样的人?为什么会“不亦乐乎”呢?从中可以看出孔子对学习与交流有怎样的态度呢?

(2)孔子的“学而不思则罔,思而不学则殆”给你以怎样的启示?

孔子指明了学习和思考之间的辩证关系,强调了只学习而不思考或只思考而不学习的严重危害。给我们以深刻启示:在学习过程中既要努力学习,刻苦奋斗,又要善于思考,把二者合理地结合起来,才能学有所获,思有所得。(意对即可)

(3)中国古代曾有“半部《论语》治天下”的说法,今天我们阅读它同样获益匪浅,请从中选择一条,谈谈对你的启发。

“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”这是曾子所说的“三省”。这“三省”说了两个方面。一是对人,一是修己。替人谋事要尽心,尽心才能不苟且、不敷衍,这是为人的基本德行。对人要诚信,诚信是人格光明的表现,不欺人也不欺己。修己不能一时一事,修己要贯穿整个人生,要时时温习旧经验,求取新知识,不能停下来,一停下来,就会僵化。(言之有理即可)

【能力提升】——类文阅读

①子曰:“由(姓仲,名由,字子路,孔子的学生),诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。”

②子曰:“不愤不启不悱不发举一隅不以三隅反则不复也。”

③子贡问曰:“孔文子何以谓之文也?”子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之文也。”

1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

A. 是知也/知之者不如好之者

B. 孔文子何以谓之文也/可以为师矣

C. 敏而好学/学而不思则罔

D. 不耻下问/夕阳西下

【解析】B项,凭借;A项,同“智”,智慧/知道;

C项,表并列/表转折;D项,这里指向地位、学问较自己低的人请教/落下。

B

2.请用三条“/”给文中画线的句子断句。

不 愤 不 启 不 悱 不 发 举 一 隅 不 以 三 隅 反 则 不 复 也

/

/

/

3.这三则语录哪则是论述学习态度的?哪则是论述学习方法的?它们表明了孔子怎样的教育思想?

第①③则是论述学习态度的,第②则是论述学习方法的。第①则中,孔子认为要以老老实实的态度去对待知识,不可以不懂装懂;第③则中,孔子认为学习要虚心请教。这两句是很好的治学格言。第②则中,孔子认为教育学生时要及时开导启发,特别强调要举一反三,即善于类推,触类旁通。这是一种行之有效的治学方法。

【参考译文】①孔子说:“仲由啊,(让为师)教导你对待知与不知的态度吧!知道就是知道,不知道就是不知道,这就是智慧啊。”

②孔子说:“教导学生,不到他想弄明白而不得的时候,不去开导他;不到他想说出来却说不出来的时候,不去启发他。教给他一个方面的东西,他却不能由此而推知其他三个方面的东西,那就不再教他了。”

③子贡问道:“为什么给孔文子一个‘文’的谥号呢?”孔子说:“(他)聪敏勤勉而好学,不以向较他地位卑下的人请教为耻,所以给他谥号叫‘文’。”

谢谢!

学习导航

课文梳理

【整体感知】——结构图解

这十二章语录主要阐述了求知的态度、学习的方法和修身做人的道理,意在启迪我们:学习要有端正的态度和良好的方法,做人要心胸开阔、意志坚定、理想远大。

【整体感知】——文章主旨

【整体感知】——写作特色

(1)思想深刻,富含哲理。课文所选的十二章语录,包括学习方法、学习态度、修身做人等方面的内容,各有所指,语言精练,立意深远,不少成了格言警句,闪耀着思想的光辉,有很强的教育意义,在今天仍有借鉴、启发作用。如“有朋自远方来,不亦乐乎”“温故而知新”“三人行,必有我师焉”等。

(2)语言简洁,生动传神。虽然每一章语录都是寥寥数语,但其中运用了反问、排比、比喻等修辞手法,频繁使用“乎”“矣”“也”等语气词,使表情达意有感染力和表现力,甚至说话人的神态都栩栩如生地呈现在读者眼前。句式多变,如以排比句、反问句对弟子进行耐心的启发,以对偶句从正反两方面道出“学”和“思”的辩证关系,以感叹句来表明自己的志向和追求。

【解疑释难】

1.“为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”三个问题能不能互换位置?

不能。因为这三个句子针对的对象依次是“他人”“朋友”“自己”,体现了一种由疏到亲、由人及己的顺序,更好地体现了曾子先人后己、以天下为己任的高尚情操。互换后就破坏了这种顺序,也不能很好地体现曾子的这种高尚的品格。

2.《论语》是两千多年前的典籍,今天学习它,有怎样的意义?

首先,《论语》中包含着许多至今仍有借鉴意义的内容,例如本课所选的各章,有的谈学习态度和学习方法,有的讲如何提升个人修养,这些在今天都是可以借鉴的,对于我们的学习、成长有重要的意义。其次,《论语》在两千多年的中国历史上长期占据重要的位置,是优秀传统文化的核心典籍之一。阅读《论语》,有助于我们更好地理解中华民族的文化传统。

达标训练

一、重点词汇

1. 解释文中加点的词。

子曰:“学而时习( )之,不亦说( )乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠( ),不亦君子乎?”(《学而》)

按时温习

生气,恼怒

同“悦”,愉快

曾子曰:“吾日三省( )吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传( )不习乎?”(《学而》)

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立

( ),四十而不惑( ),五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾( )矩( )。”(《为政》)

传授,这里指老师传授的知识

迷惑,疑惑

立身,指能有所成就

越过

法度

多次进行自我检查

子曰:“温( )故( )而知新,可以( )为( )师矣。” (《为政》)

子曰:“学而不思则罔(

),思而不学则殆( )。”(《为政》)

子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪( )其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”(《雍也》)

温习,复习

学过的知识

凭借

做,当

迷惑,意思是感到迷茫而无所适从

疑惑

能忍受

子曰:“知之者( )不如好( )之者,好之者不如乐( )之者。”(《雍也》)

子曰:“饭( )疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于( )我如浮云。”(《述而》)

子曰:“三人行( ),必有我师焉

( )。择其善者( )而从之,其不善者而改之。”(《述而》)

代词,……的人

喜爱,爱好

形容词的意动用法,以……为快乐

名词用作动词,吃

介词,对,对于

于此,意思是在其中

好的方面,优点

走路

子在川上( )曰:“逝( )者如斯( )夫

( ),不舍( )昼夜。”(《子罕》)

子曰:“三军( )可夺帅也,匹夫( )不可夺志也。”(《子罕》)

子夏曰:“博学而笃( )志,切( )问而近思,仁( )在其中矣。”(《子张》)

河边

往,离去

代词,这,指河水

指军队

指平民中的男子,这里泛指平民百姓

坚定

恳切

语气词,用于句末,表示感叹

停止

仁德

(2)下列加点的词语意义和用法相同的一项是( )

A. 学而时习之/温故而知新

B. 择其善者而从之/其乐无穷

C. 可以为师矣/出师不利

D. 人不知而不愠/温故而知新

A

【解析】A项,表递进,意思和用法相同;B项,代词,他们的/这里面;C项,老师/军队;D项,了解/理解、领会。

二、句子翻译

1.人不知而不愠,不亦君子乎?

2.吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?

人家不了解(我),(我)却不生气,(我)不是有才德的人吗?

我每天多次反省自己:替人谋划事情是不是竭尽自己的心力了呢?同朋友交往是不是做到诚实守信了呢?老师传授的知识是不是复习了呢?

3.一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

4.不义而富且贵,于我如浮云。

一箪饭,一瓢水,住在简陋的小巷子里,别人都不能忍受那种困苦,颜回却不改变他自有的快乐。

用不正当的手段得来的富贵,对我来讲就像浮云一样。

5.子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”

6.三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

7.博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。

孔子在河边感叹道:“逝去的一切像河水一样流去,日夜不停。”

广泛地学习且坚定(自己的)志向,恳切地发问求教,多思考当前的事情,仁德就在这里面了。

军队可以改变主帅,人的志向却是不能改变的。

1.理解型默写

(1)阐述学习与思考辩证关系的句子是:

, 。

(2)唐太宗有一句名言:“以人为鉴,可以知得失。”由此我们可以联想到《论语》中孔子的话: , 。

(3)《论语》中表明复习是学习的重要方法,且对学习者有重要的意义的句子是: ,

。

三、文意理解

学而不思则罔

择其善者而从之

温故而知新

思而不学则殆

其不善者而改之

可以为师矣

(4)孔子赞叹颜回安贫乐道的高尚品质的句子是:

, , ,

, 。

(5)唐太宗有一句名言:“以人为鉴,可以知得失。”由此我们可以联想到《论语》中孔子的话: , 。

(6)孔子在《述而》篇中论述君子对富贵的正确态度的句子是: , 。

一箪食

知之者不如好之者

不义而富且贵

人不堪其忧

一瓢饮

在陋巷

回也不改其乐

好之者不如乐之者

于我如浮云

(7)孔子告诫我们要珍惜时光的句子是:

, 。

(8)《论语》中强调坚定信念,广泛学习的句子是:

, ,

。

逝者如斯夫

博学而笃志

不舍昼夜

切问而近思

仁在其中矣

2. 下面对《论语》十二章的内容理解,不正确的一项是( )

A. “温故而知新,可以为师矣”讲的是学习方法,强调温故知新的重要性。

B. “吾日三省吾身”从忠、信、习三个方面反省自己,从中可以看出古代治学的人非常重视品德的修养。

C. “有朋自远方来,不亦乐乎”,意思是与志同道合的人一起学习是件快乐的事,讲的是学习乐趣。

D. “知之者不如好之者,好之者不如乐之者”阐述了学习的三种方法,其中,以学习为快乐这一学习方法最重要。

D

【解析】D项中的“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”阐述的是学习的三种态度。

“朋”指志同道合的人。有志同道合的人聚在一起研究学问当然是高兴的事,更是一种乐趣。可以看出孔子愿意与别人切磋探讨学问,并把这当作乐事的态度。

3.简答题

(1)“有朋自远方来,不亦乐乎?”中的“朋”指什么样的人?为什么会“不亦乐乎”呢?从中可以看出孔子对学习与交流有怎样的态度呢?

(2)孔子的“学而不思则罔,思而不学则殆”给你以怎样的启示?

孔子指明了学习和思考之间的辩证关系,强调了只学习而不思考或只思考而不学习的严重危害。给我们以深刻启示:在学习过程中既要努力学习,刻苦奋斗,又要善于思考,把二者合理地结合起来,才能学有所获,思有所得。(意对即可)

(3)中国古代曾有“半部《论语》治天下”的说法,今天我们阅读它同样获益匪浅,请从中选择一条,谈谈对你的启发。

“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”这是曾子所说的“三省”。这“三省”说了两个方面。一是对人,一是修己。替人谋事要尽心,尽心才能不苟且、不敷衍,这是为人的基本德行。对人要诚信,诚信是人格光明的表现,不欺人也不欺己。修己不能一时一事,修己要贯穿整个人生,要时时温习旧经验,求取新知识,不能停下来,一停下来,就会僵化。(言之有理即可)

【能力提升】——类文阅读

①子曰:“由(姓仲,名由,字子路,孔子的学生),诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。”

②子曰:“不愤不启不悱不发举一隅不以三隅反则不复也。”

③子贡问曰:“孔文子何以谓之文也?”子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之文也。”

1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

A. 是知也/知之者不如好之者

B. 孔文子何以谓之文也/可以为师矣

C. 敏而好学/学而不思则罔

D. 不耻下问/夕阳西下

【解析】B项,凭借;A项,同“智”,智慧/知道;

C项,表并列/表转折;D项,这里指向地位、学问较自己低的人请教/落下。

B

2.请用三条“/”给文中画线的句子断句。

不 愤 不 启 不 悱 不 发 举 一 隅 不 以 三 隅 反 则 不 复 也

/

/

/

3.这三则语录哪则是论述学习态度的?哪则是论述学习方法的?它们表明了孔子怎样的教育思想?

第①③则是论述学习态度的,第②则是论述学习方法的。第①则中,孔子认为要以老老实实的态度去对待知识,不可以不懂装懂;第③则中,孔子认为学习要虚心请教。这两句是很好的治学格言。第②则中,孔子认为教育学生时要及时开导启发,特别强调要举一反三,即善于类推,触类旁通。这是一种行之有效的治学方法。

【参考译文】①孔子说:“仲由啊,(让为师)教导你对待知与不知的态度吧!知道就是知道,不知道就是不知道,这就是智慧啊。”

②孔子说:“教导学生,不到他想弄明白而不得的时候,不去开导他;不到他想说出来却说不出来的时候,不去启发他。教给他一个方面的东西,他却不能由此而推知其他三个方面的东西,那就不再教他了。”

③子贡问道:“为什么给孔文子一个‘文’的谥号呢?”孔子说:“(他)聪敏勤勉而好学,不以向较他地位卑下的人请教为耻,所以给他谥号叫‘文’。”

谢谢!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首