山西省晋中市平遥二中2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 山西省晋中市平遥二中2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 70.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-11-29 16:04:47 | ||

图片预览

文档简介

平遥二中2020-2021学年高一上学期期中考试

历史试题

(时间90分钟,分值100分)

一、单项选择题(每题2分,总分50分)

1.北京周口店遗址被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》,在北京人遗址中发现有灰烬、烧石和烧骨等,这反映出

A.北京人的体态特征 B.北京人进入新石器时代

C.北京人已经学会使用火D.北京人能够直立行走

2. 如图为河姆渡遗址出土的约6000年前的陶器,对此解释比较恰当的是

A.河姆渡人以畜牧业为主要生计 B.河姆渡人以制陶作为主要产业

C.时人可能产生初步的审美意识 D.证实牲畜驯化始于中国的南方

3.西周初年,周王对殷王的祖先神进行了改造,改造后的神与任何族姓没有直接的血缘关系,而是整个天下的保护神。周王此举有利于

A.强化血缘宗法 B.维护尊卑关系 C.凸显宗教信仰 D.加强文化认同

4.战国时期,齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦等国的君主纷纷称王。这反映了

A.卿大夫掌握了诸侯国实权 B.传统的政治秩序遭到破坏

C.各族同源共祖的观念发展 D.诸侯国的经济有重大发展

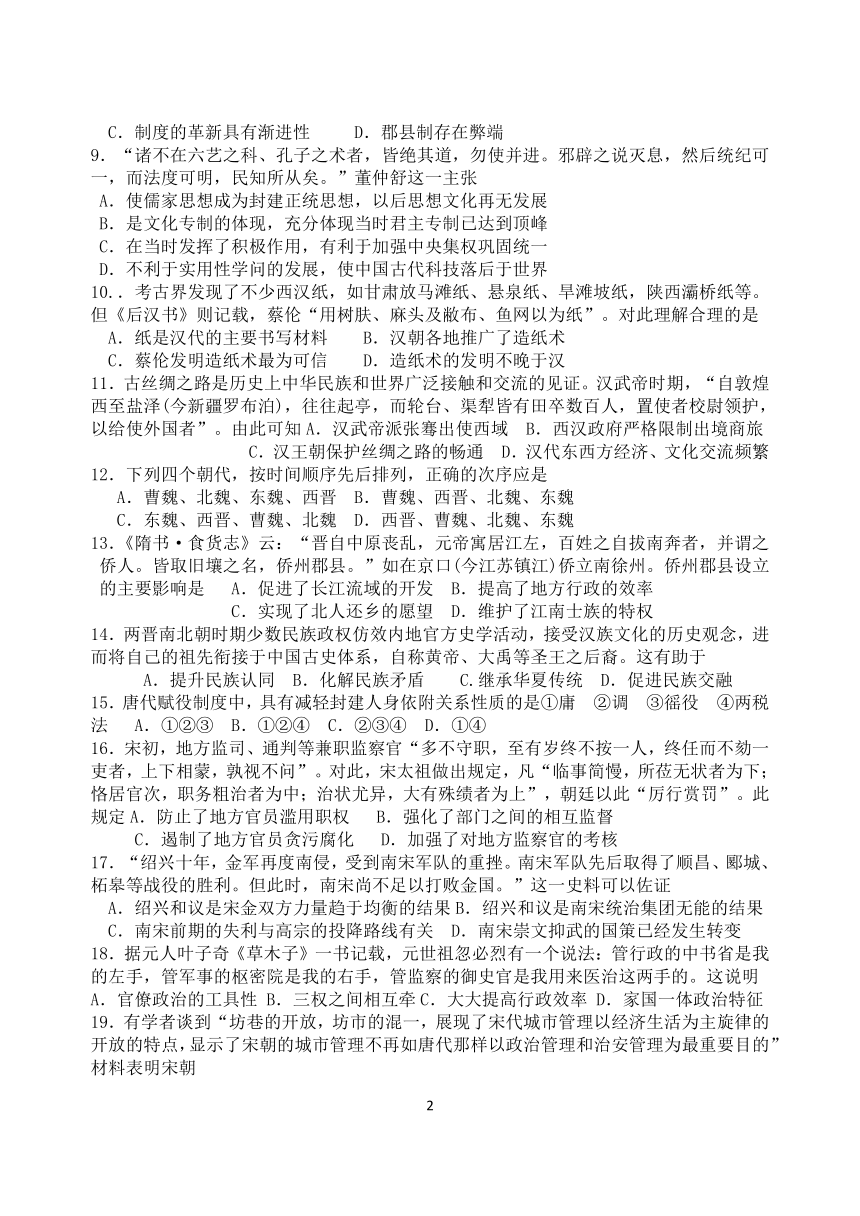

5.下图是“中国历代经典宝库”丛书的部分书目,其中①③⑤对应的著作最有可能是

A.《论语》 《老子》 《韩非子》 B.《论语》 《墨子》 《韩非子》

C.《孟子》 《韩非子》 《墨子》 D.《墨子》 《论语》 《韩非子》

6.秦始皇在位期间,共进行了八次大规模的移民,共迁徙居民约106万户,达500多万人口。移民主流之一是徙平民、罪吏于边境。此举

A.推动了秦代商业的发展 B.有利于边疆地区的开发

C.有效地抑制了土地兼并 D.促进了封建国家的统一

7.西汉政治语汇中,常可看到“拨乱反正”。如《史记·高祖本纪》说,刘邦“拨乱世反之正,平定天下”。西汉前期,起到“拨乱反正”作用的措施是

A.吸取秦亡教训,分封同姓王 B.奉行轻徭薄赋的休养生息政策

C.实行“罢黜百家,独尊儒术” D.推行盐、铁的统一生产和销售

8.西周推行分封制,秦朝实行郡县制,而西汉实行郡国并行制,这说明

A.政治制度总是重复循环 B.西汉的制度最优

C.制度的革新具有渐进性 D.郡县制存在弊端

9.“诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。”董仲舒这一主张

A.使儒家思想成为封建正统思想,以后思想文化再无发展

B.是文化专制的体现,充分体现当时君主专制已达到顶峰

C.在当时发挥了积极作用,有利于加强中央集权巩固统一

D.不利于实用性学问的发展,使中国古代科技落后于世界

10..考古界发现了不少西汉纸,如甘肃放马滩纸、悬泉纸、旱滩坡纸,陕西灞桥纸等。但《后汉书》则记载,蔡伦“用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸”。对此理解合理的是

A.纸是汉代的主要书写材料 B.汉朝各地推广了造纸术

C.蔡伦发明造纸术最为可信 D.造纸术的发明不晚于汉

11.古丝绸之路是历史上中华民族和世界广泛接触和交流的见证。汉武帝时期,“自敦煌西至盐泽(今新疆罗布泊),往往起亭,而轮台、渠犁皆有田卒数百人,置使者校尉领护,以给使外国者”。由此可知A.汉武帝派张骞出使西域 B.西汉政府严格限制出境商旅

C.汉王朝保护丝绸之路的畅通 D.汉代东西方经济、文化交流频繁

12.下列四个朝代,按时间顺序先后排列,正确的次序应是

A.曹魏、北魏、东魏、西晋 B.曹魏、西晋、北魏、东魏

C.东魏、西晋、曹魏、北魏 D.西晋、曹魏、北魏、东魏

13.《隋书·食货志》云:“晋自中原丧乱,元帝寓居江左,百姓之自拔南奔者,并谓之侨人。皆取旧壤之名,侨州郡县。”如在京口(今江苏镇江)侨立南徐州。侨州郡县设立的主要影响是 A.促进了长江流域的开发 B.提高了地方行政的效率

C.实现了北人还乡的愿望 D.维护了江南士族的特权

14.两晋南北朝时期少数民族政权仿效内地官方史学活动,接受汉族文化的历史观念,进而将自己的祖先衔接于中国古史体系,自称黄帝、大禹等圣王之后裔。这有助于

A.提升民族认同 B.化解民族矛盾 C.继承华夏传统 D.促进民族交融

15.唐代赋役制度中,具有减轻封建人身依附关系性质的是①庸 ②调 ③徭役 ④两税法 A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①④

16.宋初,地方监司、通判等兼职监察官“多不守职,至有岁终不按一人,终任而不劾一吏者,上下相蒙,孰视不问”。对此,宋太祖做出规定,凡“临事简慢,所莅无状者为下;恪居官次,职务粗治者为中;治状尤异,大有殊绩者为上”,朝廷以此“厉行赏罚”。此规定A.防止了地方官员滥用职权 B.强化了部门之间的相互监督

C.遏制了地方官员贪污腐化 D.加强了对地方监察官的考核

17.“绍兴十年,金军再度南侵,受到南宋军队的重挫。南宋军队先后取得了顺昌、郾城、柘皋等战役的胜利。但此时,南宋尚不足以打败金国。”这一史料可以佐证

A.绍兴和议是宋金双方力量趋于均衡的结果B.绍兴和议是南宋统治集团无能的结果

C.南宋前期的失利与高宗的投降路线有关 D.南宋崇文抑武的国策已经发生转变

18.据元人叶子奇《草木子》一书记载,元世祖忽必烈有一个说法:管行政的中书省是我的左手,管军事的枢密院是我的右手,管监察的御史官是我用来医治这两手的。这说明

A.官僚政治的工具性 B.三权之间相互牵C.大大提高行政效率 D.家国一体政治特征

19.有学者谈到“坊巷的开放,坊市的混一,展现了宋代城市管理以经济生活为主旋律的开放的特点,显示了宋朝的城市管理不再如唐代那样以政治管理和治安管理为最重要目的”材料表明宋朝

A.商品经济的发展 B.城市功能的变化 C.统治者重视商业 D.城市比唐朝稳定

20.隋朝大运河与元朝大运河比较,大运河河道的变迁是

A.经济重心南移的结果 B.经济形态变革的标志

C.中央集权强化的要求 D.政治中心转移的影响

21.学者蔡仁厚提出:“(理学)复活了先秦儒家的形上智慧,使天道性命(心性义理)之学,内圣成德之教,重新光显于世”。这表明他认为理学

A.以先秦儒学重塑社会道德价值观念 B.使先秦儒学发展为人性修养的学说

C.以先秦儒学来对抗佛道学说的冲击 D.在佛道学说体系之中发展先秦儒学

22.据统计,仅在明朝永乐年间,与郑和下西洋有关的东南亚及非洲国家使节来华共三百余次,平均每年十余次。其中有三位国王在率团访问期间在中国病逝,他们在遗嘱中都表示要将自己葬于中国。明朝政府尊重他们的选择,按照亲王的礼仪予以厚葬。这反映出

A.明朝政府长期推行对外开放政策 B.郑和下西洋为明朝带来持续繁荣

C.朝贡贸易促进了明朝的经济发展 D.中华文明对外具有强大的吸引力

23.清代初期,赋税分为地赋和丁赋,分别征收。地赋是农民交纳的地税,丁赋是百姓向政府提供的徭役折银,规定民间十六岁至六十岁为丁,按人头缴纳丁银,田赋和丁赋都是用银两折算,称为地银和丁银。雍正帝继位后,实行地丁银制,把丁赋平均摊入田赋中,按田亩纳税,征收统一的地丁银。地丁银制度的推行

A.加重了百姓的赋税负担 B.抑制了土地兼并

C.有利于工商业的发展D.有利于缓解人地矛盾

24.清朝应蒙古族游牧为主、部落林立的特点,把蒙古族划分为两百多“旗”,若干“旗”

又组成一“盟”,于每旗设札萨克(旗长),由蒙古王公贵族出任,此职多为世袭;“盟”

也置盟长,由各旗札萨克推选,再向清廷请旨确认。盟内的事务通常由盟长负责,惟重大

事务须由理藩院裁决。以下对清朝盟旗制度认识正确的是

A.制度创新,史上首次因俗而治 B.体现“齐其政而不易其宜”

C.造成离心,容易形成地方割据 D.高度自治化解了民族矛盾

25.唐《本草图经》载“菘菜不生北土,初一年,半为芜菁,二年,菘种都绝。有将菘芜

菁子南种,亦二年都变”,为此徐光启亲自试种,结果“种芜菁三四年,亦未尝变菘也”;

此外,他积极试种南洋传入的甘薯,并解决了甘薯在北方的越冬藏种等问题。材料反映了

徐光启 A.继承总结前人经验 B.学习西方农业思想

C.开展实地调查统计 D.重视农业实验方法

二、材料分析题(26题18分,27题20分,28题12分)

26.秦采取了一系列巩固统一的措施。阅读材料,回答问题

材料一:

统一度量衡是秦朝的重要措施,而《史记·秦始皇本纪》对此只有“一法度衡石丈尺”之语。秦始皇陵等处出土的秦权铭文载,公元前221年,秦始皇令丞相隗状、王绾“法度量则不壹(一致)嫌疑者,皆明壹之”。湖北省云梦县睡虎地出土的秦简记载:“县及工室听官为正(校准)衡石……毋过岁壹。”“衡石不正,十六两以上,赀(罚没)官啬夫一甲,不盈十六两到八两,赀一盾。” ——摘编自《睡虎地秦墓竹简》

材料二:

秦灭六国,“六合为一”,货币的混乱状态,给国家统一向各地征收赋税及各地区之间的商品经济交流都造成极大不便,不利于经济的发展和统一政权的巩固。……直到公元前210年才最终统一了全国货币。秦兼天下统一币制后,货币分为二等,以黄金为上币,以镒为单位;圆形方孔钱为下币,以半两为单位。秦朝在统一币制的过程中不仅对货币的形、质、量有明确规定,而且严禁私人铸钱。……它是中国历史上首次在全国范围内统一币制,意义至为重大。尽管秦行暴政短促而亡,但其统一货币之功,则是应当充分肯定的。

——摘编自《秦汉币制改革略论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出秦始皇统一度量衡的具体措施。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出秦朝币制改革的原因,分析秦朝币制改革的意义。10分

27.(20分)古代中国,保持中央与地方之间的沟通与互动通畅,是国家实现对地方有效治理的重要因素。阅读下列材料,回答问题。

材料一:

汉代的制度是由董仲舒设计的一套相当清楚的察举制,将过去不是很制度化的人才选拔方式,落实为定期由地方官员选择当地优秀人才送到中央,在中央实习种种政务,然后再派到各处去工作。这样一个察举制度,使得中央和地方一直不断地有人力资源的流转,把地方讯息无时不经过这些实习人员带到中央。

材料二:

唐朝真正走向灭亡,应当是唐末的大规模农民战争导致的。……唐末的气候并不寒冷,照说不应该有过不下日子的情形,也只能是因为课税太重,而政府上层不了解民情,百姓实在没法忍受的时候,才会铤而走险起来造反。……唐朝政府的上层是由一小群贵族长期垄断的,那些来自民间的科举进士,其中不少也是贵族的子弟。更何况,科举出身的寒士很难真正进入决策阶层。另外一方面,唐朝的地方官员在回避本籍的制度下都是外来者,对地方情形并不了解,而且又经常更换职务。因此,汉代地方官员可以承担的回馈信息的职能,在唐朝并不能实现。于是,小乱变成大乱,大乱连续不断,那么庞大辉煌的朝代,也就在农民的锄头和镰刀下,分裂成许多小国。

——以上材料摘编自许倬云《许倬云说历史:大国霸业的兴废》

(1)根据材料一,指出董仲舒的贡献并分析其影响。(10分)

(2)根据材料二,分析唐朝制度建设方面的缺陷与其灭亡的关系。(10分)

28.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料:

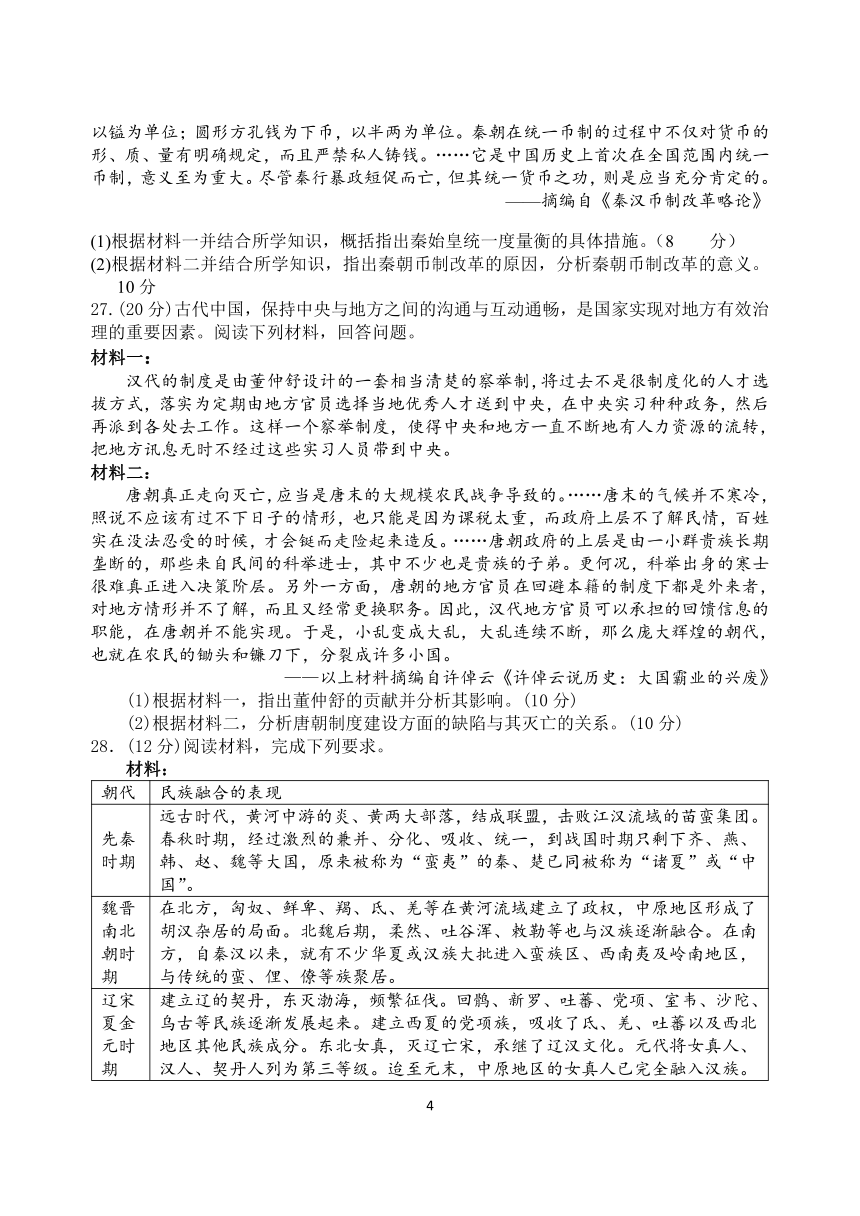

朝代

民族融合的表现

先秦时期

远古时代,黄河中游的炎、黄两大部落,结成联盟,击败江汉流域的苗蛮集团。春秋时期,经过激烈的兼并、分化、吸收、统一,到战国时期只剩下齐、燕、韩、赵、魏等大国,原来被称为“蛮夷”的秦、楚已同被称为“诸夏”或“中国”。

魏晋南北朝时期

在北方,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等在黄河流域建立了政权,中原地区形成了胡汉杂居的局面。北魏后期,柔然、吐谷浑、敕勒等也与汉族逐渐融合。在南方,自秦汉以来,就有不少华夏或汉族大批进入蛮族区、西南夷及岭南地区,与传统的蛮、俚、僚等族聚居。

辽宋夏金元时期

建立辽的契丹,东灭渤海,频繁征伐。回鹘、新罗、吐蕃、党项、室韦、沙陀、乌古等民族逐渐发展起来。建立西夏的党项族,吸收了氐、羌、吐蕃以及西北地区其他民族成分。东北女真,灭辽亡宋,承继了辽汉文化。元代将女真人、汉人、契丹人列为第三等级。迨至元末,中原地区的女真人已完全融入汉族。

——摘编自管彦波《中国古代史上的民族融合问题》

结合表格材料与所学知识,自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据,史论结合)

姓名 班级 考号

密 封 线

平遥二中高一年级

第一学期期中测试历史答题卡

一、单选题(每题2分,总分50分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

二、

26、(1)8分

(2)10分

27、(1)10分

(2)10分

28、12分

平遥二中高一年级

第一学期期中测试历史答案

一、CCDBB BBCCD CBADD DAABD ADCBD

二、

26、(1)措施:申明法度,统一度量衡;在中央丞相负责度量衡的统一;县和基层官员负责校正度量衡;规定了误差和惩罚标准。8分

(2)原因:战国时期,各诸侯国各行币制,货币混乱;秦朝完成国家统一;经济发展和赋税征收的需要;巩固政权的需要。意义:便利了地区之间商品交换,促进商品经济发展;便利了经济管理和赋税征收;密切地区之间的联系,有利于国家统一和政权巩固。10分

27、(1)贡献:设计了汉代察举制,将人才选拔方式制度化。(4分)

影响:选拔、培养了治理地方的人才;为中央决策提供有效信息。(6分)

(2)缺陷:政府由少数贵族垄断,科举出身的寒士很难进入决策阶层;地方官由外来者担任并经常更换。(4分)

关系:导致地方基层民情不能及时回馈中央;政府决策偏差,导致官逼民反,唐朝灭亡。(6分)

28、论题:民族交融促进国家统一。(2分)

阐述:炎黄时代,通过部落战争,炎黄在黄河流域建立大联盟,使黄河流

域成为华夏文明的发源地。先秦时期,经过激烈的兼并、分化、吸收,

各民族交融进一步加强,为秦汉的统一奠定了基础。魏晋南北朝时期,

游牧经济和农耕经济不断交往,各民族杂居,北魏孝文帝的封建化改革,

促进了民族大融合,为隋唐的统一提供了条件。辽宋夏金元时期,各政

权在冲突与纷争的同时,加强了遣使、朝贡、互市和联姻等交往,进一

步促进民族大融合,推动元代多民族国家大一统局面的出现。

综上所述,民族大融合有利于国家的统一。(10分)

历史试题

(时间90分钟,分值100分)

一、单项选择题(每题2分,总分50分)

1.北京周口店遗址被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》,在北京人遗址中发现有灰烬、烧石和烧骨等,这反映出

A.北京人的体态特征 B.北京人进入新石器时代

C.北京人已经学会使用火D.北京人能够直立行走

2. 如图为河姆渡遗址出土的约6000年前的陶器,对此解释比较恰当的是

A.河姆渡人以畜牧业为主要生计 B.河姆渡人以制陶作为主要产业

C.时人可能产生初步的审美意识 D.证实牲畜驯化始于中国的南方

3.西周初年,周王对殷王的祖先神进行了改造,改造后的神与任何族姓没有直接的血缘关系,而是整个天下的保护神。周王此举有利于

A.强化血缘宗法 B.维护尊卑关系 C.凸显宗教信仰 D.加强文化认同

4.战国时期,齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦等国的君主纷纷称王。这反映了

A.卿大夫掌握了诸侯国实权 B.传统的政治秩序遭到破坏

C.各族同源共祖的观念发展 D.诸侯国的经济有重大发展

5.下图是“中国历代经典宝库”丛书的部分书目,其中①③⑤对应的著作最有可能是

A.《论语》 《老子》 《韩非子》 B.《论语》 《墨子》 《韩非子》

C.《孟子》 《韩非子》 《墨子》 D.《墨子》 《论语》 《韩非子》

6.秦始皇在位期间,共进行了八次大规模的移民,共迁徙居民约106万户,达500多万人口。移民主流之一是徙平民、罪吏于边境。此举

A.推动了秦代商业的发展 B.有利于边疆地区的开发

C.有效地抑制了土地兼并 D.促进了封建国家的统一

7.西汉政治语汇中,常可看到“拨乱反正”。如《史记·高祖本纪》说,刘邦“拨乱世反之正,平定天下”。西汉前期,起到“拨乱反正”作用的措施是

A.吸取秦亡教训,分封同姓王 B.奉行轻徭薄赋的休养生息政策

C.实行“罢黜百家,独尊儒术” D.推行盐、铁的统一生产和销售

8.西周推行分封制,秦朝实行郡县制,而西汉实行郡国并行制,这说明

A.政治制度总是重复循环 B.西汉的制度最优

C.制度的革新具有渐进性 D.郡县制存在弊端

9.“诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。”董仲舒这一主张

A.使儒家思想成为封建正统思想,以后思想文化再无发展

B.是文化专制的体现,充分体现当时君主专制已达到顶峰

C.在当时发挥了积极作用,有利于加强中央集权巩固统一

D.不利于实用性学问的发展,使中国古代科技落后于世界

10..考古界发现了不少西汉纸,如甘肃放马滩纸、悬泉纸、旱滩坡纸,陕西灞桥纸等。但《后汉书》则记载,蔡伦“用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸”。对此理解合理的是

A.纸是汉代的主要书写材料 B.汉朝各地推广了造纸术

C.蔡伦发明造纸术最为可信 D.造纸术的发明不晚于汉

11.古丝绸之路是历史上中华民族和世界广泛接触和交流的见证。汉武帝时期,“自敦煌西至盐泽(今新疆罗布泊),往往起亭,而轮台、渠犁皆有田卒数百人,置使者校尉领护,以给使外国者”。由此可知A.汉武帝派张骞出使西域 B.西汉政府严格限制出境商旅

C.汉王朝保护丝绸之路的畅通 D.汉代东西方经济、文化交流频繁

12.下列四个朝代,按时间顺序先后排列,正确的次序应是

A.曹魏、北魏、东魏、西晋 B.曹魏、西晋、北魏、东魏

C.东魏、西晋、曹魏、北魏 D.西晋、曹魏、北魏、东魏

13.《隋书·食货志》云:“晋自中原丧乱,元帝寓居江左,百姓之自拔南奔者,并谓之侨人。皆取旧壤之名,侨州郡县。”如在京口(今江苏镇江)侨立南徐州。侨州郡县设立的主要影响是 A.促进了长江流域的开发 B.提高了地方行政的效率

C.实现了北人还乡的愿望 D.维护了江南士族的特权

14.两晋南北朝时期少数民族政权仿效内地官方史学活动,接受汉族文化的历史观念,进而将自己的祖先衔接于中国古史体系,自称黄帝、大禹等圣王之后裔。这有助于

A.提升民族认同 B.化解民族矛盾 C.继承华夏传统 D.促进民族交融

15.唐代赋役制度中,具有减轻封建人身依附关系性质的是①庸 ②调 ③徭役 ④两税法 A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①④

16.宋初,地方监司、通判等兼职监察官“多不守职,至有岁终不按一人,终任而不劾一吏者,上下相蒙,孰视不问”。对此,宋太祖做出规定,凡“临事简慢,所莅无状者为下;恪居官次,职务粗治者为中;治状尤异,大有殊绩者为上”,朝廷以此“厉行赏罚”。此规定A.防止了地方官员滥用职权 B.强化了部门之间的相互监督

C.遏制了地方官员贪污腐化 D.加强了对地方监察官的考核

17.“绍兴十年,金军再度南侵,受到南宋军队的重挫。南宋军队先后取得了顺昌、郾城、柘皋等战役的胜利。但此时,南宋尚不足以打败金国。”这一史料可以佐证

A.绍兴和议是宋金双方力量趋于均衡的结果B.绍兴和议是南宋统治集团无能的结果

C.南宋前期的失利与高宗的投降路线有关 D.南宋崇文抑武的国策已经发生转变

18.据元人叶子奇《草木子》一书记载,元世祖忽必烈有一个说法:管行政的中书省是我的左手,管军事的枢密院是我的右手,管监察的御史官是我用来医治这两手的。这说明

A.官僚政治的工具性 B.三权之间相互牵C.大大提高行政效率 D.家国一体政治特征

19.有学者谈到“坊巷的开放,坊市的混一,展现了宋代城市管理以经济生活为主旋律的开放的特点,显示了宋朝的城市管理不再如唐代那样以政治管理和治安管理为最重要目的”材料表明宋朝

A.商品经济的发展 B.城市功能的变化 C.统治者重视商业 D.城市比唐朝稳定

20.隋朝大运河与元朝大运河比较,大运河河道的变迁是

A.经济重心南移的结果 B.经济形态变革的标志

C.中央集权强化的要求 D.政治中心转移的影响

21.学者蔡仁厚提出:“(理学)复活了先秦儒家的形上智慧,使天道性命(心性义理)之学,内圣成德之教,重新光显于世”。这表明他认为理学

A.以先秦儒学重塑社会道德价值观念 B.使先秦儒学发展为人性修养的学说

C.以先秦儒学来对抗佛道学说的冲击 D.在佛道学说体系之中发展先秦儒学

22.据统计,仅在明朝永乐年间,与郑和下西洋有关的东南亚及非洲国家使节来华共三百余次,平均每年十余次。其中有三位国王在率团访问期间在中国病逝,他们在遗嘱中都表示要将自己葬于中国。明朝政府尊重他们的选择,按照亲王的礼仪予以厚葬。这反映出

A.明朝政府长期推行对外开放政策 B.郑和下西洋为明朝带来持续繁荣

C.朝贡贸易促进了明朝的经济发展 D.中华文明对外具有强大的吸引力

23.清代初期,赋税分为地赋和丁赋,分别征收。地赋是农民交纳的地税,丁赋是百姓向政府提供的徭役折银,规定民间十六岁至六十岁为丁,按人头缴纳丁银,田赋和丁赋都是用银两折算,称为地银和丁银。雍正帝继位后,实行地丁银制,把丁赋平均摊入田赋中,按田亩纳税,征收统一的地丁银。地丁银制度的推行

A.加重了百姓的赋税负担 B.抑制了土地兼并

C.有利于工商业的发展D.有利于缓解人地矛盾

24.清朝应蒙古族游牧为主、部落林立的特点,把蒙古族划分为两百多“旗”,若干“旗”

又组成一“盟”,于每旗设札萨克(旗长),由蒙古王公贵族出任,此职多为世袭;“盟”

也置盟长,由各旗札萨克推选,再向清廷请旨确认。盟内的事务通常由盟长负责,惟重大

事务须由理藩院裁决。以下对清朝盟旗制度认识正确的是

A.制度创新,史上首次因俗而治 B.体现“齐其政而不易其宜”

C.造成离心,容易形成地方割据 D.高度自治化解了民族矛盾

25.唐《本草图经》载“菘菜不生北土,初一年,半为芜菁,二年,菘种都绝。有将菘芜

菁子南种,亦二年都变”,为此徐光启亲自试种,结果“种芜菁三四年,亦未尝变菘也”;

此外,他积极试种南洋传入的甘薯,并解决了甘薯在北方的越冬藏种等问题。材料反映了

徐光启 A.继承总结前人经验 B.学习西方农业思想

C.开展实地调查统计 D.重视农业实验方法

二、材料分析题(26题18分,27题20分,28题12分)

26.秦采取了一系列巩固统一的措施。阅读材料,回答问题

材料一:

统一度量衡是秦朝的重要措施,而《史记·秦始皇本纪》对此只有“一法度衡石丈尺”之语。秦始皇陵等处出土的秦权铭文载,公元前221年,秦始皇令丞相隗状、王绾“法度量则不壹(一致)嫌疑者,皆明壹之”。湖北省云梦县睡虎地出土的秦简记载:“县及工室听官为正(校准)衡石……毋过岁壹。”“衡石不正,十六两以上,赀(罚没)官啬夫一甲,不盈十六两到八两,赀一盾。” ——摘编自《睡虎地秦墓竹简》

材料二:

秦灭六国,“六合为一”,货币的混乱状态,给国家统一向各地征收赋税及各地区之间的商品经济交流都造成极大不便,不利于经济的发展和统一政权的巩固。……直到公元前210年才最终统一了全国货币。秦兼天下统一币制后,货币分为二等,以黄金为上币,以镒为单位;圆形方孔钱为下币,以半两为单位。秦朝在统一币制的过程中不仅对货币的形、质、量有明确规定,而且严禁私人铸钱。……它是中国历史上首次在全国范围内统一币制,意义至为重大。尽管秦行暴政短促而亡,但其统一货币之功,则是应当充分肯定的。

——摘编自《秦汉币制改革略论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出秦始皇统一度量衡的具体措施。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出秦朝币制改革的原因,分析秦朝币制改革的意义。10分

27.(20分)古代中国,保持中央与地方之间的沟通与互动通畅,是国家实现对地方有效治理的重要因素。阅读下列材料,回答问题。

材料一:

汉代的制度是由董仲舒设计的一套相当清楚的察举制,将过去不是很制度化的人才选拔方式,落实为定期由地方官员选择当地优秀人才送到中央,在中央实习种种政务,然后再派到各处去工作。这样一个察举制度,使得中央和地方一直不断地有人力资源的流转,把地方讯息无时不经过这些实习人员带到中央。

材料二:

唐朝真正走向灭亡,应当是唐末的大规模农民战争导致的。……唐末的气候并不寒冷,照说不应该有过不下日子的情形,也只能是因为课税太重,而政府上层不了解民情,百姓实在没法忍受的时候,才会铤而走险起来造反。……唐朝政府的上层是由一小群贵族长期垄断的,那些来自民间的科举进士,其中不少也是贵族的子弟。更何况,科举出身的寒士很难真正进入决策阶层。另外一方面,唐朝的地方官员在回避本籍的制度下都是外来者,对地方情形并不了解,而且又经常更换职务。因此,汉代地方官员可以承担的回馈信息的职能,在唐朝并不能实现。于是,小乱变成大乱,大乱连续不断,那么庞大辉煌的朝代,也就在农民的锄头和镰刀下,分裂成许多小国。

——以上材料摘编自许倬云《许倬云说历史:大国霸业的兴废》

(1)根据材料一,指出董仲舒的贡献并分析其影响。(10分)

(2)根据材料二,分析唐朝制度建设方面的缺陷与其灭亡的关系。(10分)

28.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料:

朝代

民族融合的表现

先秦时期

远古时代,黄河中游的炎、黄两大部落,结成联盟,击败江汉流域的苗蛮集团。春秋时期,经过激烈的兼并、分化、吸收、统一,到战国时期只剩下齐、燕、韩、赵、魏等大国,原来被称为“蛮夷”的秦、楚已同被称为“诸夏”或“中国”。

魏晋南北朝时期

在北方,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等在黄河流域建立了政权,中原地区形成了胡汉杂居的局面。北魏后期,柔然、吐谷浑、敕勒等也与汉族逐渐融合。在南方,自秦汉以来,就有不少华夏或汉族大批进入蛮族区、西南夷及岭南地区,与传统的蛮、俚、僚等族聚居。

辽宋夏金元时期

建立辽的契丹,东灭渤海,频繁征伐。回鹘、新罗、吐蕃、党项、室韦、沙陀、乌古等民族逐渐发展起来。建立西夏的党项族,吸收了氐、羌、吐蕃以及西北地区其他民族成分。东北女真,灭辽亡宋,承继了辽汉文化。元代将女真人、汉人、契丹人列为第三等级。迨至元末,中原地区的女真人已完全融入汉族。

——摘编自管彦波《中国古代史上的民族融合问题》

结合表格材料与所学知识,自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据,史论结合)

姓名 班级 考号

密 封 线

平遥二中高一年级

第一学期期中测试历史答题卡

一、单选题(每题2分,总分50分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

二、

26、(1)8分

(2)10分

27、(1)10分

(2)10分

28、12分

平遥二中高一年级

第一学期期中测试历史答案

一、CCDBB BBCCD CBADD DAABD ADCBD

二、

26、(1)措施:申明法度,统一度量衡;在中央丞相负责度量衡的统一;县和基层官员负责校正度量衡;规定了误差和惩罚标准。8分

(2)原因:战国时期,各诸侯国各行币制,货币混乱;秦朝完成国家统一;经济发展和赋税征收的需要;巩固政权的需要。意义:便利了地区之间商品交换,促进商品经济发展;便利了经济管理和赋税征收;密切地区之间的联系,有利于国家统一和政权巩固。10分

27、(1)贡献:设计了汉代察举制,将人才选拔方式制度化。(4分)

影响:选拔、培养了治理地方的人才;为中央决策提供有效信息。(6分)

(2)缺陷:政府由少数贵族垄断,科举出身的寒士很难进入决策阶层;地方官由外来者担任并经常更换。(4分)

关系:导致地方基层民情不能及时回馈中央;政府决策偏差,导致官逼民反,唐朝灭亡。(6分)

28、论题:民族交融促进国家统一。(2分)

阐述:炎黄时代,通过部落战争,炎黄在黄河流域建立大联盟,使黄河流

域成为华夏文明的发源地。先秦时期,经过激烈的兼并、分化、吸收,

各民族交融进一步加强,为秦汉的统一奠定了基础。魏晋南北朝时期,

游牧经济和农耕经济不断交往,各民族杂居,北魏孝文帝的封建化改革,

促进了民族大融合,为隋唐的统一提供了条件。辽宋夏金元时期,各政

权在冲突与纷争的同时,加强了遣使、朝贡、互市和联姻等交往,进一

步促进民族大融合,推动元代多民族国家大一统局面的出现。

综上所述,民族大融合有利于国家的统一。(10分)

同课章节目录