第三十课 诗四首

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

栏目导航

诗四首

归园田居其三

作者:陶渊明

渡荆门送别

作者:李白

使至塞上

作者:王维

作者:陈与义

登岳阳楼 其一

《

《

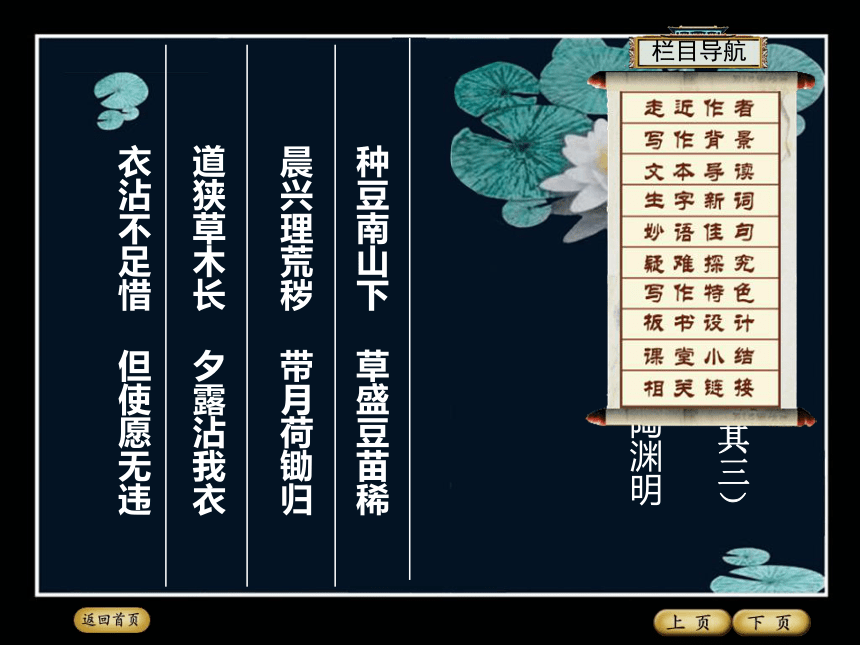

种豆南山下 草盛豆苗稀

晨兴理荒秽 带月荷锄归

道狭草木长 夕露沾我衣

衣沾不足惜 但使愿无违

归园田居(其三)

陶渊明

栏目导航

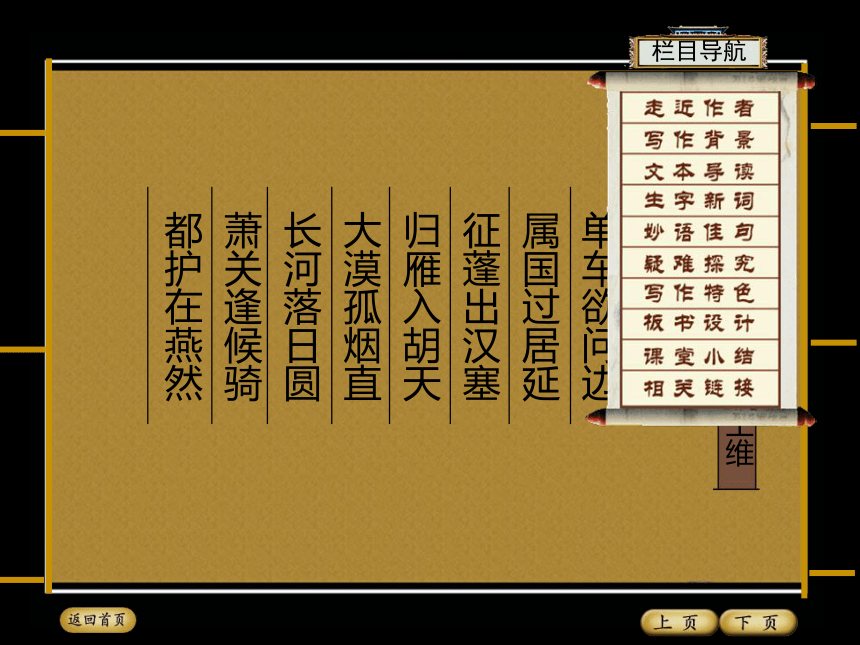

单车欲问边

属国过居延

征蓬出汉塞

归雁入胡天

大漠孤烟直

长河落日圆

萧关逢候骑

都护在燕然

使至塞上

王维

栏目导航

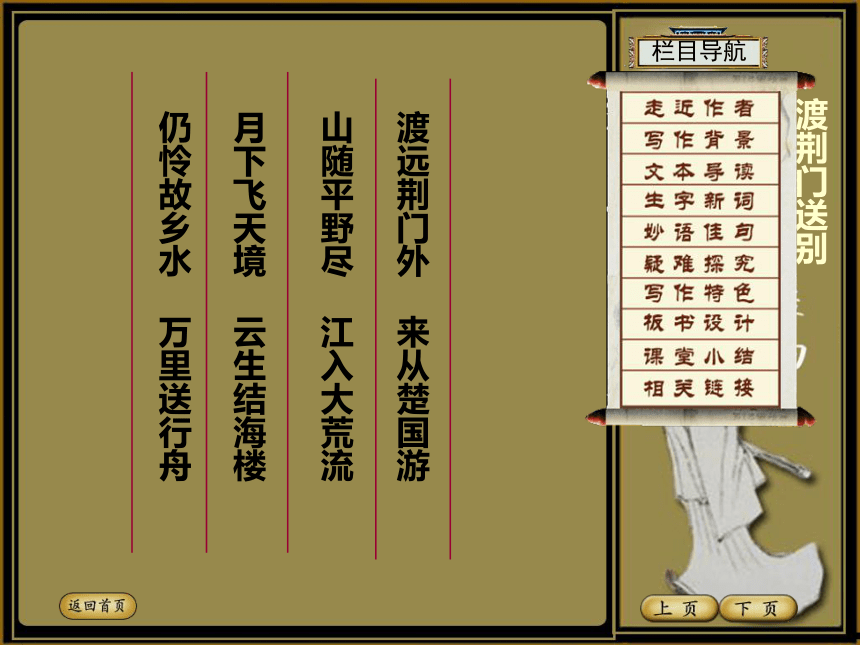

渡远荆门外 来从楚国游

山随平野尽 江入大荒流

月下飞天境 云生结海楼

仍怜故乡水 万里送行舟

渡荆门送别

栏目导航

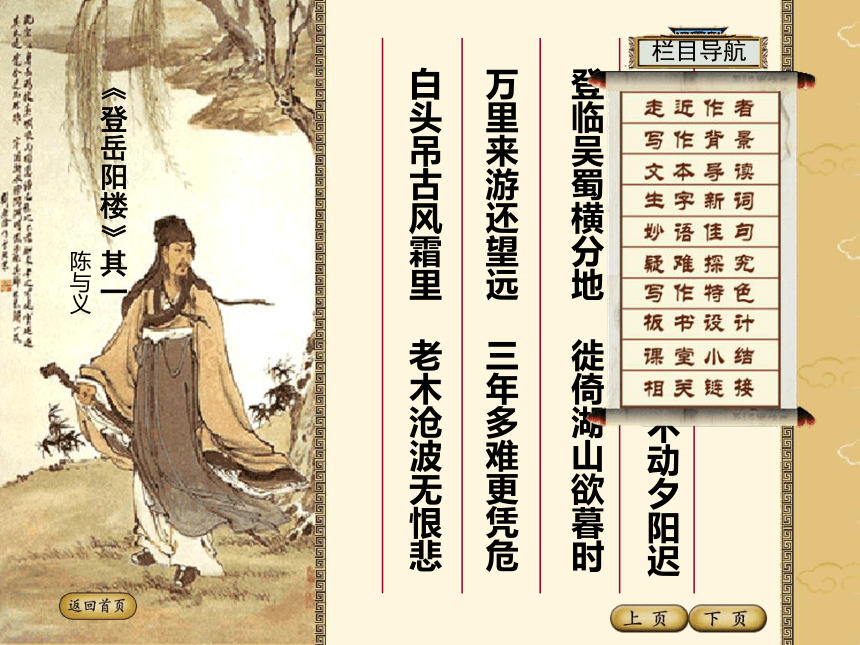

洞庭之东江水西 帘旌不动夕阳迟

登临吴蜀横分地 徙倚湖山欲暮时

万里来游还望远 三年多难更凭危

白头吊古风霜里 老木沧波无恨悲

《登岳阳楼》其一

陈与义

栏目导航

陶渊明(365-427),名潜,字元亮,世称靖节先生,因宅边有五棵柳书,自号“五柳先生”,晋宋时期浔阳柴桑(今江西九江西南)人,我国古代伟大的诗人、辞赋家、散文家。陶渊明出生于一个没落的仕宦家庭。因厌恶污浊的官场斗争, 41岁时毅然辞去彭泽县令的职务,隐居于田园之中。此后直至逝世的23年间,他以耕读自娱,没有再入仕途。陶渊明的田园诗语言自然朴实,洗尽铅华,充满浓厚的乡土气息,后来人们将他称作“田园诗人”,他也被尊称为隐逸诗人之宗。代表作有《五柳先生传》《桃花源记》《饮酒》《归园田居》等。

栏目导航

王维(701-761),字摩诘。先世为太原祁(今山西省祁县)人,后迁至蒲(今山西省永济县),故又是蒲人。盛唐山水田园诗人,画家。从少年起就通音律、擅长文学。21岁中进士,开元二十三年擢其为右拾遗,后为监察御史,左补阙,奉使出塞,在凉州河西节度使幕兼判宫。天宝年间定居辋川别墅,过着弹琴、作画、赋诗的闲逸生活。安史之乱后,又任过一些官职。晚年信奉佛教,居蓝田别墅,“弹琴赋诗,傲啸终日”,过着闲居自适的生活。有《王右丞集》。

栏目导航

李白(701-762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃天水),我国唐代伟大的浪漫主义诗人,被后世尊称为“诗仙”。先世于隋末流徙西域,李白即生于中亚碎叶,幼时随父迁居绵州昌隆青莲乡。天宝初,入长安,贺知章一见,称为谪仙人,荐于唐玄宗,供奉翰林。后因不能见容于权贵,仍然继续他那飘荡四方的流浪生活。安史之乱发生的第二年,他感愤时艰,曾参加了永王李璘的幕府。不幸,永王与肃宗发生了争夺帝位的斗争,兵败之后,李白受牵累,流放夜郎(今贵州境内),途中遇赦。晚年漂泊东南一带,依当涂县令李阳冰,不久即病卒。有《李太白集》。

栏目导航

宋钦宗靖康元年(1126)的春天,金兵攻破开封,北宋灭亡。和北宋南宋之交的大部分诗人(如李清照)一样,陈与义的人生经历和文学创作也以靖康之难为界线,分为两个时期。在这之前,他走的是仕途功名的常路,24岁那年,即宋徽宗政和三年(1113)登进士第,授文林郎。他精于绘画,擅长书法,更以诗名于当世,深受皇帝赏识,官职屡迁,但也不知不觉地卷进了政治斗争的漩涡。靖康之难发生时,陈与义被贬在陈留(在今河南开封东南)做监酒税的小官,自然加入到逃亡的难民行列中,南奔襄汉,颠沛湖湘,流离失所。他流亡到洞庭湖,几次登岳阳楼,与朋友悲伤国事,借酒浇愁,写下了数首诗歌以记其事,本课所选的就是其中的一首。

栏目导航

晋义熙二年,亦即陶渊明辞去彭泽令后的次年,诗人写下了《归园田居》五首著名诗篇。陶渊明的《归园田居》一共有五首,这是其中的第三首。从表面上看,这首诗写的是田园劳作之乐,但是把这首诗和作者其他的诗结合起来看,作者的“愿”其实有它特殊的内涵——要按照自己的意愿生活,不想在那污浊的现实世界中失去自我,即使做一个农夫也比在官场“为五斗米折腰”强。这是诗人辞旧我的别词,迎新我的颂歌。

1、归园田居(其三)

栏目导航

2、使至塞上

开元二十四年(736年)吐蕃发兵攻打唐属小国小勃律(在今克什米尔北)。737年春,河西节度副大使崔希逸在青涤西大破吐蕃军。王维奉使出塞宣慰,并在河西节度使幕兼为判官。本篇写出塞时沿途景色,察访军情。这实际是将王维排挤出朝迁,诗人出使河西节度府,至凉州时作此诗。诗人作此诗时,与他谊兼师友的名相张九龄受李林甫排斥被罢相。这是玄宗朝政治由清明转为昏庸的标志,因此,诗人在奉使慰劳战胜之军的征中,并非是一味高昂振奋的,也兼有孤寂之感。这首诗作于赴边途中。

栏目导航

3、渡荆门送别

这首诗是诗人于开元十三年(726)辞亲远游,出蜀至荆门时赠别友人而作。诗人在二十五岁之前一直住在四川,这次是诗人第一次离开故乡开始漫游全国,准备实现自己的理想抱负。出蜀东下,此诗即在旅游途中所作。从诗意看,诗人与送行者同舟共发,是在舟中吟诵的。

栏目导航

4、《登岳阳楼》其一

宋钦宗靖康元年(1126)的春天,金兵攻破开封,北宋灭亡。和北宋南宋之交的大部分诗人(如李清照)一样,陈与义的人生经历和文学创作也以靖康之难为界线,分为两个时期。在这之前,他走的是仕途功名的常路,24岁那年,即宋徽宗政和三年(1113)登进士第,授文林郎。他精于绘画,擅长书法,更以诗名于当世,深受皇帝赏识,官职屡迁,但也不知不觉地卷进了政治斗争的漩涡。靖康之难发生时,陈与义被贬在陈留(在今河南开封东南)做监酒税的小官,自然加入到逃亡的难民行列中,南奔襄汉,颠沛湖湘,流离失所。他流亡到洞庭湖,几次登岳阳楼,与朋友悲伤国事,借酒浇愁,写下了数首诗歌以记其事,本课所选的就是其中的一首。

栏目导航

在本课中,《归园田居(其三)》《使至塞上》《渡荆门送别》和《登岳阳楼(其一)》都是我国古代伟大诗人的名作,其中《归园田居(其三)》为晋代诗人陶渊明的田园诗,《使至塞上》是唐代诗人王维的边塞诗,《渡荆门送别》是唐代大诗人李白的一首五言律诗,《登岳阳楼(其一)》是宋代诗人陈与义的作品。创作时间分布在晋代、唐代和宋代,使我们得以窥见不同时代诗人的思想,理解不同时代背景下文人们多少类似的生命历程,从此对于我们来理解人生、理解社会、理解历史有很大的帮助。

栏目导航

《归园田居(其三)》是陶渊明的组诗《归园田居》五首中的一首,描绘田园风光的美好与农村生活的淳朴可爱,为诗史上的名作。记晨起至晚于南山为田豆锄草,在辛勤劳作中感受到人生意愿获得满足的欣喜。《使至塞上》是诗人王维于赴边途中所作,在奉使慰劳战胜之军的途中,描绘了塞外奇特壮丽的风光,表现了诗人对不畏艰苦,以身许国的守边战士的爱国精神的赞美;叙事精练简洁,画面奇丽壮美。《渡荆门送别》是诗人李白于开元十三年(726)辞亲远游,出蜀至荆门时赠别友人而作。从诗意看,诗人出蜀东下,与送行者同舟共发,是在舟中吟送的。这次是诗人第一次离开故乡开始漫游全国,准备实现自己的理想抱负。

栏目导航

《登岳阳楼(其一)》是一首七言律诗,是《登岳阳楼二首》中的第一首,也是诗人写岳阳楼的开篇之作,所以精心打造,郑重其事。这首诗通过登楼观感,抒发了诗人辗转江湘、颠沛流离之苦,国家瓯缺、中原动荡之忧,以及老大伤悲的落寞情怀。历代诗评家皆认为,此诗是陈与义学杜甫的成功之作 。颔联尤为宏壮雄丽。

这篇课文的学习重点是:体会诗歌所描绘的意境,把握诗歌所表达的思想感情。

这篇课文的学习难点是:了解唐代的历史现实与诗人在战争环境中的生活经历。

栏目导航

荒秽( )

huì

荷锄( )

征蓬( )

燕然( )

荆门( )

旌( )

hè

徙倚( )

草木长( )

萧关( )

zhǎng

péng

jīng

yān

jīng

xǐyǐ

xiāo

栏目导航

xiāo

管乐器,古代用许多竹管排在一起做成,现代一般用一根竹管做成。

xiāo

冷清;不兴旺。如:萧条。

péng

①多年生草本植物,也称“飞蓬”。如:蓬门。②松散;杂乱。如:蓬松。

箫

萧

蓬

篷

péng

遮蔽风雨和阳光的东西。如:篷布、车篷、帐篷。

徙

徒

xǐ

① 迁移 ②调动官职

tú

①步行,如:徒步 ②空的,如:徒手 ③徒然

①徒弟 ②信仰某一宗教的人,如:信徒

栏目导航

理荒秽:清除杂草。

荷锄:扛着锄头。荷,扛着。

草木长:草木丛生。

居延:地名,汉代称居延泽,唐代称居延海,在今内蒙古额济纳旗北境。

征蓬:随风飘飞的蓬草,此处为诗人自喻。

长河:黄河。

萧关:古关名,现在今宁夏固原东南。

候骑:骑马的侦察兵。

燕然:古山名,即今蒙古国杭爱山。

荆门:山名,在今湖北省宜昌市西北长江南岸,其状如门,形势险要。

大荒:广阔无际的原野。

栏目导航

天镜:指水中所见一轮明月之影。

海楼:指云彩变幻所成的海市蜃楼。

帘旌:酒店或茶馆的幌子。

夕阳迟:夕阳缓慢地下沉。迟,缓慢。

吴蜀横分地:三国时吴国和蜀国争夺荆州,

吴将鲁肃曾率兵万人驻扎在岳阳。横分,这里指瓜分。

徙倚:徘徊。

三年多难:宋钦宗靖康元年(1126)春天北宋灭亡,

到写此诗时已有三年。

凭危:指登楼。凭,靠着。危,指高处。

栏目导航

增长,振奋。

(动)①两点之间的距离大,跟“短”相对。

②经常,久远。如:长远、长期。

( 名)①长度。 ②优点,专门技能或最会做的。如:专长。

zhǎng

cháng

长

单

dān

chán

仅仅,一个。如:形单影只。

匈奴君主的称号。如:单于。

塞

sāi

sè

sài

①堵,堵住。如:把漏洞塞住。

②堵住器物口的东西。如:软木塞子。

③填装进去。如:把衣服塞进箱子里。

堵,堵住。如:堵塞。

边界上险要地方。如:要塞、塞外、边塞。

栏目导航

1、种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月锄禾归。

这是《归田园居》(其三)的前四句,写给豆田锄草一事。第一句交代种豆的地点,“南山”当指庐山,诗人家在柴桑,在庐山之北,故以庐山为“南山”。第二句说锄草的原因:草长得茂盛,把地里的营养都吸收了去,豆苗长不起来,自然非锄不可。第三句说一大早就去锄草:“兴”,原来的意思就是“起”,“晨兴”即今语“早早地起身”;“理”,清理,这里可引申为清除;“荒”,杂草;“秽”,指田中杂草。第四句说归家已是月儿初升之时。这四句富有美感,描绘出了田园生活的美好。

【品析】

栏目导航

2、大漠孤烟直,长河落日圆。

这一联勾勒出一幅极其雄浑、阔大、壮美的大漠中黄昏落日图,表现了诗人开阔的胸襟。沙漠浩瀚无边,所以用一个“大”字形容。边塞荒凉,烽火台燃起的那一股浓烟就显得格外醒目,因此称作“孤烟”。一个“孤”字写出了景物的单调,紧接着一个“直”字却又突出了它的劲拔、坚毅之美。一个“长”字写出了诗人对横贯沙漠的黄河的真实感觉。长河落日本来很平常,这里用一个“圆”字,突出了在大漠中观落日的特殊感受,给人以亲切温暖又微带苍茫的感觉。这一联是千古名句,为后人所激赏。

【品析】

栏目导航

3、山随平野尽,江入大荒流。

前句形象地描绘了船出三峡、渡过荆门山后长江两岸的特有景色:山逐渐消失了,眼前是一望无际的低平的原野。它好比用电影镜头摄下的一组活动画面,给人以流动感与空间感,将静止的山岭摹状出活动的趋向来。写得逼真如画,有如一幅长江出峡渡荆门长轴山水图,成为脍炙人口的佳句。如果说优秀的山水画“咫尺应须论万里”,那么,这首形象壮美瑰伟的五律也可以说能以小见大,以一当十,容量丰富,包涵长江中游数万里山势与水流的景色,具有高度集中的艺术概括力。

【品析】

栏目导航

4、“万里来游还望远,三年多难更凭危”

“万里”与“三年”对举,分别从空间、时间的跨度上来叙述其事,从杜甫”万里悲秋常做客,百年多病独登台”脱胎而来,而又未生搬硬套,”万里””三年”说明了诗人逃难时遥远的路途以及具体的时间,恰当的表现了自己背井离乡,漂泊不定的生涯,道出了一个亡国之臣心中的愤懑,收到了双重的艺术效果。

【品析】

栏目导航

【探究一】《归园田居》这首诗记的是哪个季节的劳动生活情形?

从“种豆”“草盛”“夕露”可以判定,时间当是农历三、四月间即春末夏初。诗人到田间去锄草,从“晨兴”到“带月荷锄归”,可以看出他干了一整天。诗的前四句只记给豆田锄草一事。第一句交代种豆的地点,“南山”当指庐山,诗人家在柴桑,在庐山之北,故以庐山为“南山”。第二句说锄草的原因,把地里的营养都吸收了去,豆苗长不起来,自然非锄不可。第三句说一大早就去锄草:“兴”,原来的意思就是“起”,“晨兴”即今语“早早地起身”;“理”,清理,这里可引申为清除;“荒”,杂草。第四句说归家已是月儿初升之时。

【点拨】

栏目导航

【探究二】“山随平野尽,江入大荒流”写了什么样的景象?

这两句描写舟过荆门时所见的景色。用游动的视角来描写景物的变化,船由蜀地到荆门,两岸的地势由山脉过渡到平原,山峦从作者的视野中一点点的消失,江水冲下山峦向着广阔的原野奔腾而去。

【点拨】

栏目导航

【探究三】 《登岳阳楼(其一)》颔联的风格有什么变化?

“登临吴蜀横分地”,也是在说登临的地理位置,却加入了厚重的历史感“徙倚湖山欲暮时”,也是在写黄昏时分登楼观景,却融入了些许怅惘之情。这样的渐变,是一种烘托,一种过渡,一种物我兼融的摹状。

【点拨】

栏目导航

《归田园居》:平淡自然

陶诗用语十分平淡自然,在雕琢诗风弥漫文坛的魏晋时代显然没有得到人们的认可,钟嵘的《诗品》仅把陶诗列为“中品”。陶诗朴质的风貌实际上开启了隋唐诗风的先河。这首诗朴素如随口出,“种豆南山下”“夕露沾我衣”之语不见丝毫修饰,平淡的口语和醇美的诗意和谐地统一起来,质而实绮,癯而实腴,形成陶诗的艺术特点。

栏目导航

《使至塞上》:简练传神

诗人以简练的笔墨写了此次出使的经历。“单车欲问边”,写自己轻车简从,要前往边境慰问将士。要走多远呢?“属国过居延”,是要到远在西北边塞的居延。山高路远,诗人觉得自己好像“征蓬”一样随风而去,又恰似“归雁”一般进入胡天。既言事,又写景,更在叙事写景中传达出幽微难言的内心情感。经过长途跋涉,诗人终于“萧关逢候骑”,却没有遇见将官。一问才知道“都护在燕然”:将官正在燕然前线呢!故事似乎还要延续下去,但诗歌 却于此戛然而止,给人留下回味的余地。

栏目导航

诗人以传神的笔墨刻画了奇特壮美的塞外风光。“大漠孤烟直,长河落日圆”,笔力苍劲,意境雄浑,视野开阔,被王国维赞为“千古壮观”的名句。试想,那茫茫无边的沙漠,只有用一个“大”字才能状其景观;在这纯然一色、荒凉无边的背景之上,那烽火台上燃起的一缕白烟直上云霄,是多么醒目,“孤烟”二字正能状其神韵。“孤烟”之后随一“直”字,使景物显得单纯简净,直入人心。“长河落日圆”,苍茫的沙漠,没有山,没有树,只有黄河横贯其间。视野所及,大漠无边无际,黄河杳无尽头,“长”字便自然涌上作者心头。而“长河”之上,是那一轮圆圆的落日,这里的“圆”字与前面的“直”字,都用得逼真传神,难以言其妙处。

栏目导航

《渡荆门送别》:写景灵动,情韵悠长

此诗是出蜀至荆门时所作。随着船的移动,两岸的景色像画卷一样展开、变换。作者很自然地描绘了舟过荆门时所见景色。颔联用游动的视角来描写景物的变化,船由蜀地到荆门,两岸的地势由山脉过渡到平原,山峦从作者的视野中一点点地消失,江水冲下山峦向着广阔的原野奔腾而去。

栏目导航

颈联通过两幅美丽的画面来形容江上的美景,第一幅是水中映月图,明月映入水中,如同飞下的天镜,写夜间的风景;第二幅是天边云霞图,云霞飘飞,如同海市蜃楼一般变幻多姿,写黄昏的风景。这么美的景色,真让人陶醉!但是“应怜故乡水,万里送行舟”两句却突然一转,由欣赏美景转入深沉的乡情之叹,还是故乡的水好啊,把我的船送到万里之外,还不忍分别。含蓄地抒发了思乡之情,将全诗用一根无形的线收束在一起,余音袅袅。王夫之《唐诗评选》说“结二句得象外于环中,飘然思不穷,唯此当之。”

全诗运古诗浑壮豪放的气势于声调格律之中。首联叙事,颔联颈联写景,尾联抒情。时空广阔,写景有灵动之感,情韵悠长。

栏目导航

《登岳阳楼(其一)》:布控精巧,运作轻灵

陈与义诗宗杜甫,特别是他的律诗,明显地表现出老杜的特点,可谓神形兼备。之所以如此,除了刻意模仿追求,生活中的相似经历也是不可忽视的重要原因。杜甫逃难,一直逃到成都,再也没能返回北方的故土,伤心惨目,少有匹之者。陈与义身历靖康之难,也感受到了国破家亡的切肤之痛,虽然受苦受难的严重程度不及杜甫,而且“预后”很好——他后来做到了参知政事,位居宰辅,可是他对离乱生活的感悟和体验却与杜甫有共同之处,发而为诗,就不能不有杜甫的影子。前人论及此诗,多认为与杜甫的《登高》有异曲同工之妙,可谓至论。即与我们刚学过的《杜甫诗三首》比较,也能看出陈诗的杜诗风格。他和杜甫一样,都精于炼字炼句,也善于描写议论。其余诸如写景之瑰丽壮阔,抒情之豪迈超绝,音韵之响亮,偶对之工巧,都多有相似之处。然而,仅凭单纯的模仿,成就不了陈与义宋代大诗人的地位。他在模仿的同时,又富于变化,注意从切身的感受出发,从具体的情境出发,加以创新,自成一格。即以本诗而论,其中布控之精巧,运作之轻灵,情思之绵邈,在杜诗中也是找不到相同“案例”的。不能说杜甫不屑于此,毕竟一个时代有一个时代的诗人,“江山代有才人出,各领风骚数百年”。

栏目导航

1、归园田居(其三)

陶渊明

从何而归:种豆南山下,草盛豆苗稀。

为何而归:晨兴理荒秽,带月荷锄归。

归向何处:道狭草木长,夕露沾我衣。

归去如何:衣沾不足惜,但使愿无违。

归园田居

村居生活

喜爱自然

栏目导航

2、使至塞上

王 维

首联:轻车前往,出使边塞。

颔联:两个比喻,袒露心境。

颈联:大漠长河,荒凉壮丽。

尾联:战士出征,为国征战。

使至塞上

栏目导航

塞外风光奇特壮丽

雄浑开阔

栏目导航

3、渡荆门送别

李 白

远渡的地点

首联:

此行的目的

颌联: 写景(远)

颈联: 写景(近)

尾联: 抒情(思乡)

渡荆门送别

栏目导航

4、登岳阳楼(其一)

登岳阳楼

陈与义

首联:交代岳阳楼的地理位置

颔联:由舒缓景物到强烈抒情

颈联:直接呼吁,道出愤懑

尾联:顾影自怜,以无限悲凉

悲伤国事

无限感慨

栏目导航

这几首古诗如同一幅幅优美的画卷,朗读吟诵之间,我们仿佛置身于奇特壮美的西北边塞,雄奇瑰丽的长江中流一带,看那“大漠孤烟直,长河落日圆”,赏那“山随平野尽,江入大荒流”。体会到了陶渊明的隐者风范,感受到了陈与义的满腔苦情。

栏目导航

中国山水田园诗源远流长,诗人众多,风格各异。陶渊明等诗人形成我国东晋田园诗派,谢灵运、谢朓等诗人形成我国南朝山水诗派,王维、孟浩然等诗人形成我国盛唐山水田园诗派。诗人们以山水田园为审美对象,把细腻的笔触投向静谧的山林,悠闲的田野,创造出一种田园牧歌式的生活,借以表达对现实的不满,对宁静平和生活的向往。

这些诗或多或少有着共同的特点:

首先,都对山水表现出了极大的兴趣,给予了其他诗人作家无法企及的关注,且不惜以浓墨重彩描写大自然的一山一水,一草一木。

链接一:山水田园诗

栏目导航

如:孟浩然的《过故人庄》

故人具鸡黍,邀我至田家。绿树村边合,青山郭外斜。

开轩面场圃,把酒话桑麻。待到重阳日,还来就菊花。

其次,诗人笔下的山水草木、鸟语花香并不是孤立的,而是构成了一个和谐的整体,形成了充满生命意识的画面。

且看杜甫以诗为画之作—《绝句》:

迟日江山丽,春风花草香。泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

再者,也是更重要的,诗人笔下的所有山水说到底还是为了其中人物感情的抒发服务的。

如杜甫的即景小诗《绝句》:

绝句

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

栏目导航

边塞诗是唐代诗歌的主要题材,是唐诗当中思想性最深刻,想象力最丰富,艺术性最强的一部分。一些有切身边塞生活经历和军旅生活体验的作家,以亲历的见闻来写作;另一些诗人用乐府旧题来进行翻新的创作。参与人数之多,诗作数量之大,为前代所未见。其创作贯穿初唐、盛唐、中唐、晚唐四个阶段。其中,初、盛唐边塞诗多昂扬奋发的格调,艺术性最强。初唐四杰之一的骆宾王是初唐写作边塞诗较多的作家,他的边塞诗一方面题材开阔,不仅内容涵盖了盛唐边塞诗的大多领域,而且格调高亢。此后其他著名诗人如:杨炯、陈子昂、杜审言等人也创作边塞诗。边塞诗创作一时蔚为风气。

链接二:边塞诗

栏目导航

盛唐是边塞诗创作的鼎盛时期,涌现了著名的边塞诗派,代表诗人有高适、岑参、王昌龄、李颀、王维,高之《燕歌行》、岑之《白雪歌》、《走马川行》等七言长篇歌行代表了盛唐边塞诗的美学风格,即:雄浑、磅礴、豪放、浪漫、悲壮、瑰丽。除此之外,盛唐大诗人李白、杜甫都写过边塞诗,这些边塞诗成为他们的代表作的一部分。如:李白的《关山月》、《塞下曲》六首、《战城南》、《北风行》……,杜甫的《兵车行》、《前出塞九首》、《后出塞六首》等。另外一些诗人也有边塞诗的名篇传世,如王昌龄有《出塞》、《从军行》,王之涣有《出塞》,王翰有《凉州词》。盛唐诗成为边塞诗创作的顶点。此后中晚唐并没有出现边塞诗的大家,但题材有所扩展。

栏目导航

盛唐边塞诗体现了一种阳刚之美。在边塞诗中,一方面以夸张对比衬托的手法对战争残酷,环境恶劣进行展示,如“战士军前半生死”,“黄金百战穿金甲”,“孤城落日斗兵稀”。但另一方面,边塞诗作更凸显人面对战争时奔涌出的巨大精神力量。其中既有:不屈的意志和必胜的信心,保家卫国的豪情,还有在战场上建立功名的壮志。如“不破楼兰终不还”;“愿为腰下剑,只为斩楼兰”;“相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋”。这两个方面既是对立的,又是统一的,这种对立统一所产生的张力使诗句具有永不泯灭的魅力,诗句中洋溢着的崇高感,成为中华民族的最强音,千载悠悠。

栏目导航

湖南省岳阳市的岳阳楼

湖北省武汉市的黄鹤楼

江西省南昌市的滕王阁

1、岳阳楼:岳阳楼位于洞庭湖畔,坐落在岳阳西门的城台上,始筑于唐开元四年(公元716年),后几经兴废,清同治六年(公元1867年)再建。主楼平面呈长方形,宽17.24米,深14.57米,3层远高19.72米,为重檐盔顶纯木结构,四面环以明廊,腰檐设有平座。主楼右有“三醉亭”,左为“仙梅亭”。楼内有毛泽东手书杜甫的《登岳阳楼》诗,清代书法家所书范仲淹的《岳阳楼记》木雕屏,还陈列着古今名人对联。岳阳楼自古有“洞庭天下水,岳阳天下楼”的盛誉。登楼远望,浩渺的洞庭湖“衔远山,吞长江,浩浩荡荡,横无际涯。朝晖夕阳,气象万千”(《岳阳楼记》)。现在的岳阳楼为1984年重修,保持了原有的历史风貌和建筑艺术。

链接三:江南三大名楼及其简介

栏目导航

2、黄鹤楼:黄鹤楼位于武汉市武昌区长江边的蛇山之顶。据载古黄鹤楼始建于三国鼎立之时,原在黄鹤矶头,被世人赞为“千古名胜,天下绝景”,自古以来流传着许多有关黄鹤楼的动人故事,加上其壮观的景色,使黄鹤楼富有神奇浪漫的色彩,以致千古留名。在漫长的岁月里,此楼屡毁屡建,仅明清两代就重建过七次。最后一次毁于清光绪十年(公元1884年)。1986年在距原址1公里处重建成现在的黄鹤楼。它是以清代式样为蓝本、采用现代化材料和建筑工艺建成的仿古建筑。楼为5层,高51.4米,黄瓦红柱,层层飞檐。楼内装饰古色古香,辅以部分现代化设备,使人身临其境。主楼附近还有白塔、碑廊、山门等古典园林建筑。整个黄鹤楼建筑群依山瞰江,古朴端庄,典雅宏伟,令人神往。

栏目导航

3、滕王阁:滕王阁原阁于唐初为太宗之弟、滕王李元婴都督洪洲(南昌)时营建的,以其封号命名,历时1300多年,重修重建28次,1926年被北洋军阀邓如琢烧毁。原阁高3层30米,长28米多,宽15米。1989年重阳节落成的滕王阁建筑群坐落在南昌市赣江与抚河汇合处,占地4.3公顷。

栏目导航

栏目导航

诗四首

归园田居其三

作者:陶渊明

渡荆门送别

作者:李白

使至塞上

作者:王维

作者:陈与义

登岳阳楼 其一

《

《

种豆南山下 草盛豆苗稀

晨兴理荒秽 带月荷锄归

道狭草木长 夕露沾我衣

衣沾不足惜 但使愿无违

归园田居(其三)

陶渊明

栏目导航

单车欲问边

属国过居延

征蓬出汉塞

归雁入胡天

大漠孤烟直

长河落日圆

萧关逢候骑

都护在燕然

使至塞上

王维

栏目导航

渡远荆门外 来从楚国游

山随平野尽 江入大荒流

月下飞天境 云生结海楼

仍怜故乡水 万里送行舟

渡荆门送别

栏目导航

洞庭之东江水西 帘旌不动夕阳迟

登临吴蜀横分地 徙倚湖山欲暮时

万里来游还望远 三年多难更凭危

白头吊古风霜里 老木沧波无恨悲

《登岳阳楼》其一

陈与义

栏目导航

陶渊明(365-427),名潜,字元亮,世称靖节先生,因宅边有五棵柳书,自号“五柳先生”,晋宋时期浔阳柴桑(今江西九江西南)人,我国古代伟大的诗人、辞赋家、散文家。陶渊明出生于一个没落的仕宦家庭。因厌恶污浊的官场斗争, 41岁时毅然辞去彭泽县令的职务,隐居于田园之中。此后直至逝世的23年间,他以耕读自娱,没有再入仕途。陶渊明的田园诗语言自然朴实,洗尽铅华,充满浓厚的乡土气息,后来人们将他称作“田园诗人”,他也被尊称为隐逸诗人之宗。代表作有《五柳先生传》《桃花源记》《饮酒》《归园田居》等。

栏目导航

王维(701-761),字摩诘。先世为太原祁(今山西省祁县)人,后迁至蒲(今山西省永济县),故又是蒲人。盛唐山水田园诗人,画家。从少年起就通音律、擅长文学。21岁中进士,开元二十三年擢其为右拾遗,后为监察御史,左补阙,奉使出塞,在凉州河西节度使幕兼判宫。天宝年间定居辋川别墅,过着弹琴、作画、赋诗的闲逸生活。安史之乱后,又任过一些官职。晚年信奉佛教,居蓝田别墅,“弹琴赋诗,傲啸终日”,过着闲居自适的生活。有《王右丞集》。

栏目导航

李白(701-762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃天水),我国唐代伟大的浪漫主义诗人,被后世尊称为“诗仙”。先世于隋末流徙西域,李白即生于中亚碎叶,幼时随父迁居绵州昌隆青莲乡。天宝初,入长安,贺知章一见,称为谪仙人,荐于唐玄宗,供奉翰林。后因不能见容于权贵,仍然继续他那飘荡四方的流浪生活。安史之乱发生的第二年,他感愤时艰,曾参加了永王李璘的幕府。不幸,永王与肃宗发生了争夺帝位的斗争,兵败之后,李白受牵累,流放夜郎(今贵州境内),途中遇赦。晚年漂泊东南一带,依当涂县令李阳冰,不久即病卒。有《李太白集》。

栏目导航

宋钦宗靖康元年(1126)的春天,金兵攻破开封,北宋灭亡。和北宋南宋之交的大部分诗人(如李清照)一样,陈与义的人生经历和文学创作也以靖康之难为界线,分为两个时期。在这之前,他走的是仕途功名的常路,24岁那年,即宋徽宗政和三年(1113)登进士第,授文林郎。他精于绘画,擅长书法,更以诗名于当世,深受皇帝赏识,官职屡迁,但也不知不觉地卷进了政治斗争的漩涡。靖康之难发生时,陈与义被贬在陈留(在今河南开封东南)做监酒税的小官,自然加入到逃亡的难民行列中,南奔襄汉,颠沛湖湘,流离失所。他流亡到洞庭湖,几次登岳阳楼,与朋友悲伤国事,借酒浇愁,写下了数首诗歌以记其事,本课所选的就是其中的一首。

栏目导航

晋义熙二年,亦即陶渊明辞去彭泽令后的次年,诗人写下了《归园田居》五首著名诗篇。陶渊明的《归园田居》一共有五首,这是其中的第三首。从表面上看,这首诗写的是田园劳作之乐,但是把这首诗和作者其他的诗结合起来看,作者的“愿”其实有它特殊的内涵——要按照自己的意愿生活,不想在那污浊的现实世界中失去自我,即使做一个农夫也比在官场“为五斗米折腰”强。这是诗人辞旧我的别词,迎新我的颂歌。

1、归园田居(其三)

栏目导航

2、使至塞上

开元二十四年(736年)吐蕃发兵攻打唐属小国小勃律(在今克什米尔北)。737年春,河西节度副大使崔希逸在青涤西大破吐蕃军。王维奉使出塞宣慰,并在河西节度使幕兼为判官。本篇写出塞时沿途景色,察访军情。这实际是将王维排挤出朝迁,诗人出使河西节度府,至凉州时作此诗。诗人作此诗时,与他谊兼师友的名相张九龄受李林甫排斥被罢相。这是玄宗朝政治由清明转为昏庸的标志,因此,诗人在奉使慰劳战胜之军的征中,并非是一味高昂振奋的,也兼有孤寂之感。这首诗作于赴边途中。

栏目导航

3、渡荆门送别

这首诗是诗人于开元十三年(726)辞亲远游,出蜀至荆门时赠别友人而作。诗人在二十五岁之前一直住在四川,这次是诗人第一次离开故乡开始漫游全国,准备实现自己的理想抱负。出蜀东下,此诗即在旅游途中所作。从诗意看,诗人与送行者同舟共发,是在舟中吟诵的。

栏目导航

4、《登岳阳楼》其一

宋钦宗靖康元年(1126)的春天,金兵攻破开封,北宋灭亡。和北宋南宋之交的大部分诗人(如李清照)一样,陈与义的人生经历和文学创作也以靖康之难为界线,分为两个时期。在这之前,他走的是仕途功名的常路,24岁那年,即宋徽宗政和三年(1113)登进士第,授文林郎。他精于绘画,擅长书法,更以诗名于当世,深受皇帝赏识,官职屡迁,但也不知不觉地卷进了政治斗争的漩涡。靖康之难发生时,陈与义被贬在陈留(在今河南开封东南)做监酒税的小官,自然加入到逃亡的难民行列中,南奔襄汉,颠沛湖湘,流离失所。他流亡到洞庭湖,几次登岳阳楼,与朋友悲伤国事,借酒浇愁,写下了数首诗歌以记其事,本课所选的就是其中的一首。

栏目导航

在本课中,《归园田居(其三)》《使至塞上》《渡荆门送别》和《登岳阳楼(其一)》都是我国古代伟大诗人的名作,其中《归园田居(其三)》为晋代诗人陶渊明的田园诗,《使至塞上》是唐代诗人王维的边塞诗,《渡荆门送别》是唐代大诗人李白的一首五言律诗,《登岳阳楼(其一)》是宋代诗人陈与义的作品。创作时间分布在晋代、唐代和宋代,使我们得以窥见不同时代诗人的思想,理解不同时代背景下文人们多少类似的生命历程,从此对于我们来理解人生、理解社会、理解历史有很大的帮助。

栏目导航

《归园田居(其三)》是陶渊明的组诗《归园田居》五首中的一首,描绘田园风光的美好与农村生活的淳朴可爱,为诗史上的名作。记晨起至晚于南山为田豆锄草,在辛勤劳作中感受到人生意愿获得满足的欣喜。《使至塞上》是诗人王维于赴边途中所作,在奉使慰劳战胜之军的途中,描绘了塞外奇特壮丽的风光,表现了诗人对不畏艰苦,以身许国的守边战士的爱国精神的赞美;叙事精练简洁,画面奇丽壮美。《渡荆门送别》是诗人李白于开元十三年(726)辞亲远游,出蜀至荆门时赠别友人而作。从诗意看,诗人出蜀东下,与送行者同舟共发,是在舟中吟送的。这次是诗人第一次离开故乡开始漫游全国,准备实现自己的理想抱负。

栏目导航

《登岳阳楼(其一)》是一首七言律诗,是《登岳阳楼二首》中的第一首,也是诗人写岳阳楼的开篇之作,所以精心打造,郑重其事。这首诗通过登楼观感,抒发了诗人辗转江湘、颠沛流离之苦,国家瓯缺、中原动荡之忧,以及老大伤悲的落寞情怀。历代诗评家皆认为,此诗是陈与义学杜甫的成功之作 。颔联尤为宏壮雄丽。

这篇课文的学习重点是:体会诗歌所描绘的意境,把握诗歌所表达的思想感情。

这篇课文的学习难点是:了解唐代的历史现实与诗人在战争环境中的生活经历。

栏目导航

荒秽( )

huì

荷锄( )

征蓬( )

燕然( )

荆门( )

旌( )

hè

徙倚( )

草木长( )

萧关( )

zhǎng

péng

jīng

yān

jīng

xǐyǐ

xiāo

栏目导航

xiāo

管乐器,古代用许多竹管排在一起做成,现代一般用一根竹管做成。

xiāo

冷清;不兴旺。如:萧条。

péng

①多年生草本植物,也称“飞蓬”。如:蓬门。②松散;杂乱。如:蓬松。

箫

萧

蓬

篷

péng

遮蔽风雨和阳光的东西。如:篷布、车篷、帐篷。

徙

徒

xǐ

① 迁移 ②调动官职

tú

①步行,如:徒步 ②空的,如:徒手 ③徒然

①徒弟 ②信仰某一宗教的人,如:信徒

栏目导航

理荒秽:清除杂草。

荷锄:扛着锄头。荷,扛着。

草木长:草木丛生。

居延:地名,汉代称居延泽,唐代称居延海,在今内蒙古额济纳旗北境。

征蓬:随风飘飞的蓬草,此处为诗人自喻。

长河:黄河。

萧关:古关名,现在今宁夏固原东南。

候骑:骑马的侦察兵。

燕然:古山名,即今蒙古国杭爱山。

荆门:山名,在今湖北省宜昌市西北长江南岸,其状如门,形势险要。

大荒:广阔无际的原野。

栏目导航

天镜:指水中所见一轮明月之影。

海楼:指云彩变幻所成的海市蜃楼。

帘旌:酒店或茶馆的幌子。

夕阳迟:夕阳缓慢地下沉。迟,缓慢。

吴蜀横分地:三国时吴国和蜀国争夺荆州,

吴将鲁肃曾率兵万人驻扎在岳阳。横分,这里指瓜分。

徙倚:徘徊。

三年多难:宋钦宗靖康元年(1126)春天北宋灭亡,

到写此诗时已有三年。

凭危:指登楼。凭,靠着。危,指高处。

栏目导航

增长,振奋。

(动)①两点之间的距离大,跟“短”相对。

②经常,久远。如:长远、长期。

( 名)①长度。 ②优点,专门技能或最会做的。如:专长。

zhǎng

cháng

长

单

dān

chán

仅仅,一个。如:形单影只。

匈奴君主的称号。如:单于。

塞

sāi

sè

sài

①堵,堵住。如:把漏洞塞住。

②堵住器物口的东西。如:软木塞子。

③填装进去。如:把衣服塞进箱子里。

堵,堵住。如:堵塞。

边界上险要地方。如:要塞、塞外、边塞。

栏目导航

1、种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月锄禾归。

这是《归田园居》(其三)的前四句,写给豆田锄草一事。第一句交代种豆的地点,“南山”当指庐山,诗人家在柴桑,在庐山之北,故以庐山为“南山”。第二句说锄草的原因:草长得茂盛,把地里的营养都吸收了去,豆苗长不起来,自然非锄不可。第三句说一大早就去锄草:“兴”,原来的意思就是“起”,“晨兴”即今语“早早地起身”;“理”,清理,这里可引申为清除;“荒”,杂草;“秽”,指田中杂草。第四句说归家已是月儿初升之时。这四句富有美感,描绘出了田园生活的美好。

【品析】

栏目导航

2、大漠孤烟直,长河落日圆。

这一联勾勒出一幅极其雄浑、阔大、壮美的大漠中黄昏落日图,表现了诗人开阔的胸襟。沙漠浩瀚无边,所以用一个“大”字形容。边塞荒凉,烽火台燃起的那一股浓烟就显得格外醒目,因此称作“孤烟”。一个“孤”字写出了景物的单调,紧接着一个“直”字却又突出了它的劲拔、坚毅之美。一个“长”字写出了诗人对横贯沙漠的黄河的真实感觉。长河落日本来很平常,这里用一个“圆”字,突出了在大漠中观落日的特殊感受,给人以亲切温暖又微带苍茫的感觉。这一联是千古名句,为后人所激赏。

【品析】

栏目导航

3、山随平野尽,江入大荒流。

前句形象地描绘了船出三峡、渡过荆门山后长江两岸的特有景色:山逐渐消失了,眼前是一望无际的低平的原野。它好比用电影镜头摄下的一组活动画面,给人以流动感与空间感,将静止的山岭摹状出活动的趋向来。写得逼真如画,有如一幅长江出峡渡荆门长轴山水图,成为脍炙人口的佳句。如果说优秀的山水画“咫尺应须论万里”,那么,这首形象壮美瑰伟的五律也可以说能以小见大,以一当十,容量丰富,包涵长江中游数万里山势与水流的景色,具有高度集中的艺术概括力。

【品析】

栏目导航

4、“万里来游还望远,三年多难更凭危”

“万里”与“三年”对举,分别从空间、时间的跨度上来叙述其事,从杜甫”万里悲秋常做客,百年多病独登台”脱胎而来,而又未生搬硬套,”万里””三年”说明了诗人逃难时遥远的路途以及具体的时间,恰当的表现了自己背井离乡,漂泊不定的生涯,道出了一个亡国之臣心中的愤懑,收到了双重的艺术效果。

【品析】

栏目导航

【探究一】《归园田居》这首诗记的是哪个季节的劳动生活情形?

从“种豆”“草盛”“夕露”可以判定,时间当是农历三、四月间即春末夏初。诗人到田间去锄草,从“晨兴”到“带月荷锄归”,可以看出他干了一整天。诗的前四句只记给豆田锄草一事。第一句交代种豆的地点,“南山”当指庐山,诗人家在柴桑,在庐山之北,故以庐山为“南山”。第二句说锄草的原因,把地里的营养都吸收了去,豆苗长不起来,自然非锄不可。第三句说一大早就去锄草:“兴”,原来的意思就是“起”,“晨兴”即今语“早早地起身”;“理”,清理,这里可引申为清除;“荒”,杂草。第四句说归家已是月儿初升之时。

【点拨】

栏目导航

【探究二】“山随平野尽,江入大荒流”写了什么样的景象?

这两句描写舟过荆门时所见的景色。用游动的视角来描写景物的变化,船由蜀地到荆门,两岸的地势由山脉过渡到平原,山峦从作者的视野中一点点的消失,江水冲下山峦向着广阔的原野奔腾而去。

【点拨】

栏目导航

【探究三】 《登岳阳楼(其一)》颔联的风格有什么变化?

“登临吴蜀横分地”,也是在说登临的地理位置,却加入了厚重的历史感“徙倚湖山欲暮时”,也是在写黄昏时分登楼观景,却融入了些许怅惘之情。这样的渐变,是一种烘托,一种过渡,一种物我兼融的摹状。

【点拨】

栏目导航

《归田园居》:平淡自然

陶诗用语十分平淡自然,在雕琢诗风弥漫文坛的魏晋时代显然没有得到人们的认可,钟嵘的《诗品》仅把陶诗列为“中品”。陶诗朴质的风貌实际上开启了隋唐诗风的先河。这首诗朴素如随口出,“种豆南山下”“夕露沾我衣”之语不见丝毫修饰,平淡的口语和醇美的诗意和谐地统一起来,质而实绮,癯而实腴,形成陶诗的艺术特点。

栏目导航

《使至塞上》:简练传神

诗人以简练的笔墨写了此次出使的经历。“单车欲问边”,写自己轻车简从,要前往边境慰问将士。要走多远呢?“属国过居延”,是要到远在西北边塞的居延。山高路远,诗人觉得自己好像“征蓬”一样随风而去,又恰似“归雁”一般进入胡天。既言事,又写景,更在叙事写景中传达出幽微难言的内心情感。经过长途跋涉,诗人终于“萧关逢候骑”,却没有遇见将官。一问才知道“都护在燕然”:将官正在燕然前线呢!故事似乎还要延续下去,但诗歌 却于此戛然而止,给人留下回味的余地。

栏目导航

诗人以传神的笔墨刻画了奇特壮美的塞外风光。“大漠孤烟直,长河落日圆”,笔力苍劲,意境雄浑,视野开阔,被王国维赞为“千古壮观”的名句。试想,那茫茫无边的沙漠,只有用一个“大”字才能状其景观;在这纯然一色、荒凉无边的背景之上,那烽火台上燃起的一缕白烟直上云霄,是多么醒目,“孤烟”二字正能状其神韵。“孤烟”之后随一“直”字,使景物显得单纯简净,直入人心。“长河落日圆”,苍茫的沙漠,没有山,没有树,只有黄河横贯其间。视野所及,大漠无边无际,黄河杳无尽头,“长”字便自然涌上作者心头。而“长河”之上,是那一轮圆圆的落日,这里的“圆”字与前面的“直”字,都用得逼真传神,难以言其妙处。

栏目导航

《渡荆门送别》:写景灵动,情韵悠长

此诗是出蜀至荆门时所作。随着船的移动,两岸的景色像画卷一样展开、变换。作者很自然地描绘了舟过荆门时所见景色。颔联用游动的视角来描写景物的变化,船由蜀地到荆门,两岸的地势由山脉过渡到平原,山峦从作者的视野中一点点地消失,江水冲下山峦向着广阔的原野奔腾而去。

栏目导航

颈联通过两幅美丽的画面来形容江上的美景,第一幅是水中映月图,明月映入水中,如同飞下的天镜,写夜间的风景;第二幅是天边云霞图,云霞飘飞,如同海市蜃楼一般变幻多姿,写黄昏的风景。这么美的景色,真让人陶醉!但是“应怜故乡水,万里送行舟”两句却突然一转,由欣赏美景转入深沉的乡情之叹,还是故乡的水好啊,把我的船送到万里之外,还不忍分别。含蓄地抒发了思乡之情,将全诗用一根无形的线收束在一起,余音袅袅。王夫之《唐诗评选》说“结二句得象外于环中,飘然思不穷,唯此当之。”

全诗运古诗浑壮豪放的气势于声调格律之中。首联叙事,颔联颈联写景,尾联抒情。时空广阔,写景有灵动之感,情韵悠长。

栏目导航

《登岳阳楼(其一)》:布控精巧,运作轻灵

陈与义诗宗杜甫,特别是他的律诗,明显地表现出老杜的特点,可谓神形兼备。之所以如此,除了刻意模仿追求,生活中的相似经历也是不可忽视的重要原因。杜甫逃难,一直逃到成都,再也没能返回北方的故土,伤心惨目,少有匹之者。陈与义身历靖康之难,也感受到了国破家亡的切肤之痛,虽然受苦受难的严重程度不及杜甫,而且“预后”很好——他后来做到了参知政事,位居宰辅,可是他对离乱生活的感悟和体验却与杜甫有共同之处,发而为诗,就不能不有杜甫的影子。前人论及此诗,多认为与杜甫的《登高》有异曲同工之妙,可谓至论。即与我们刚学过的《杜甫诗三首》比较,也能看出陈诗的杜诗风格。他和杜甫一样,都精于炼字炼句,也善于描写议论。其余诸如写景之瑰丽壮阔,抒情之豪迈超绝,音韵之响亮,偶对之工巧,都多有相似之处。然而,仅凭单纯的模仿,成就不了陈与义宋代大诗人的地位。他在模仿的同时,又富于变化,注意从切身的感受出发,从具体的情境出发,加以创新,自成一格。即以本诗而论,其中布控之精巧,运作之轻灵,情思之绵邈,在杜诗中也是找不到相同“案例”的。不能说杜甫不屑于此,毕竟一个时代有一个时代的诗人,“江山代有才人出,各领风骚数百年”。

栏目导航

1、归园田居(其三)

陶渊明

从何而归:种豆南山下,草盛豆苗稀。

为何而归:晨兴理荒秽,带月荷锄归。

归向何处:道狭草木长,夕露沾我衣。

归去如何:衣沾不足惜,但使愿无违。

归园田居

村居生活

喜爱自然

栏目导航

2、使至塞上

王 维

首联:轻车前往,出使边塞。

颔联:两个比喻,袒露心境。

颈联:大漠长河,荒凉壮丽。

尾联:战士出征,为国征战。

使至塞上

栏目导航

塞外风光奇特壮丽

雄浑开阔

栏目导航

3、渡荆门送别

李 白

远渡的地点

首联:

此行的目的

颌联: 写景(远)

颈联: 写景(近)

尾联: 抒情(思乡)

渡荆门送别

栏目导航

4、登岳阳楼(其一)

登岳阳楼

陈与义

首联:交代岳阳楼的地理位置

颔联:由舒缓景物到强烈抒情

颈联:直接呼吁,道出愤懑

尾联:顾影自怜,以无限悲凉

悲伤国事

无限感慨

栏目导航

这几首古诗如同一幅幅优美的画卷,朗读吟诵之间,我们仿佛置身于奇特壮美的西北边塞,雄奇瑰丽的长江中流一带,看那“大漠孤烟直,长河落日圆”,赏那“山随平野尽,江入大荒流”。体会到了陶渊明的隐者风范,感受到了陈与义的满腔苦情。

栏目导航

中国山水田园诗源远流长,诗人众多,风格各异。陶渊明等诗人形成我国东晋田园诗派,谢灵运、谢朓等诗人形成我国南朝山水诗派,王维、孟浩然等诗人形成我国盛唐山水田园诗派。诗人们以山水田园为审美对象,把细腻的笔触投向静谧的山林,悠闲的田野,创造出一种田园牧歌式的生活,借以表达对现实的不满,对宁静平和生活的向往。

这些诗或多或少有着共同的特点:

首先,都对山水表现出了极大的兴趣,给予了其他诗人作家无法企及的关注,且不惜以浓墨重彩描写大自然的一山一水,一草一木。

链接一:山水田园诗

栏目导航

如:孟浩然的《过故人庄》

故人具鸡黍,邀我至田家。绿树村边合,青山郭外斜。

开轩面场圃,把酒话桑麻。待到重阳日,还来就菊花。

其次,诗人笔下的山水草木、鸟语花香并不是孤立的,而是构成了一个和谐的整体,形成了充满生命意识的画面。

且看杜甫以诗为画之作—《绝句》:

迟日江山丽,春风花草香。泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

再者,也是更重要的,诗人笔下的所有山水说到底还是为了其中人物感情的抒发服务的。

如杜甫的即景小诗《绝句》:

绝句

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

栏目导航

边塞诗是唐代诗歌的主要题材,是唐诗当中思想性最深刻,想象力最丰富,艺术性最强的一部分。一些有切身边塞生活经历和军旅生活体验的作家,以亲历的见闻来写作;另一些诗人用乐府旧题来进行翻新的创作。参与人数之多,诗作数量之大,为前代所未见。其创作贯穿初唐、盛唐、中唐、晚唐四个阶段。其中,初、盛唐边塞诗多昂扬奋发的格调,艺术性最强。初唐四杰之一的骆宾王是初唐写作边塞诗较多的作家,他的边塞诗一方面题材开阔,不仅内容涵盖了盛唐边塞诗的大多领域,而且格调高亢。此后其他著名诗人如:杨炯、陈子昂、杜审言等人也创作边塞诗。边塞诗创作一时蔚为风气。

链接二:边塞诗

栏目导航

盛唐是边塞诗创作的鼎盛时期,涌现了著名的边塞诗派,代表诗人有高适、岑参、王昌龄、李颀、王维,高之《燕歌行》、岑之《白雪歌》、《走马川行》等七言长篇歌行代表了盛唐边塞诗的美学风格,即:雄浑、磅礴、豪放、浪漫、悲壮、瑰丽。除此之外,盛唐大诗人李白、杜甫都写过边塞诗,这些边塞诗成为他们的代表作的一部分。如:李白的《关山月》、《塞下曲》六首、《战城南》、《北风行》……,杜甫的《兵车行》、《前出塞九首》、《后出塞六首》等。另外一些诗人也有边塞诗的名篇传世,如王昌龄有《出塞》、《从军行》,王之涣有《出塞》,王翰有《凉州词》。盛唐诗成为边塞诗创作的顶点。此后中晚唐并没有出现边塞诗的大家,但题材有所扩展。

栏目导航

盛唐边塞诗体现了一种阳刚之美。在边塞诗中,一方面以夸张对比衬托的手法对战争残酷,环境恶劣进行展示,如“战士军前半生死”,“黄金百战穿金甲”,“孤城落日斗兵稀”。但另一方面,边塞诗作更凸显人面对战争时奔涌出的巨大精神力量。其中既有:不屈的意志和必胜的信心,保家卫国的豪情,还有在战场上建立功名的壮志。如“不破楼兰终不还”;“愿为腰下剑,只为斩楼兰”;“相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋”。这两个方面既是对立的,又是统一的,这种对立统一所产生的张力使诗句具有永不泯灭的魅力,诗句中洋溢着的崇高感,成为中华民族的最强音,千载悠悠。

栏目导航

湖南省岳阳市的岳阳楼

湖北省武汉市的黄鹤楼

江西省南昌市的滕王阁

1、岳阳楼:岳阳楼位于洞庭湖畔,坐落在岳阳西门的城台上,始筑于唐开元四年(公元716年),后几经兴废,清同治六年(公元1867年)再建。主楼平面呈长方形,宽17.24米,深14.57米,3层远高19.72米,为重檐盔顶纯木结构,四面环以明廊,腰檐设有平座。主楼右有“三醉亭”,左为“仙梅亭”。楼内有毛泽东手书杜甫的《登岳阳楼》诗,清代书法家所书范仲淹的《岳阳楼记》木雕屏,还陈列着古今名人对联。岳阳楼自古有“洞庭天下水,岳阳天下楼”的盛誉。登楼远望,浩渺的洞庭湖“衔远山,吞长江,浩浩荡荡,横无际涯。朝晖夕阳,气象万千”(《岳阳楼记》)。现在的岳阳楼为1984年重修,保持了原有的历史风貌和建筑艺术。

链接三:江南三大名楼及其简介

栏目导航

2、黄鹤楼:黄鹤楼位于武汉市武昌区长江边的蛇山之顶。据载古黄鹤楼始建于三国鼎立之时,原在黄鹤矶头,被世人赞为“千古名胜,天下绝景”,自古以来流传着许多有关黄鹤楼的动人故事,加上其壮观的景色,使黄鹤楼富有神奇浪漫的色彩,以致千古留名。在漫长的岁月里,此楼屡毁屡建,仅明清两代就重建过七次。最后一次毁于清光绪十年(公元1884年)。1986年在距原址1公里处重建成现在的黄鹤楼。它是以清代式样为蓝本、采用现代化材料和建筑工艺建成的仿古建筑。楼为5层,高51.4米,黄瓦红柱,层层飞檐。楼内装饰古色古香,辅以部分现代化设备,使人身临其境。主楼附近还有白塔、碑廊、山门等古典园林建筑。整个黄鹤楼建筑群依山瞰江,古朴端庄,典雅宏伟,令人神往。

栏目导航

3、滕王阁:滕王阁原阁于唐初为太宗之弟、滕王李元婴都督洪洲(南昌)时营建的,以其封号命名,历时1300多年,重修重建28次,1926年被北洋军阀邓如琢烧毁。原阁高3层30米,长28米多,宽15米。1989年重阳节落成的滕王阁建筑群坐落在南昌市赣江与抚河汇合处,占地4.3公顷。

栏目导航

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》