第二十八课 观潮

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

周密(1232-约1298),南宋词人,字公谨,号草窗、苹洲、四水潜夫等,原籍济南,后为吴兴(今属浙江湖州市)人。宋末曾任义乌令等职,宋亡不仕,以歌咏著述自娱。其词讲求格律,与吴文英(梦窗)并称“二窗”。他工诗能文,亦善书画。著有《草窗韵语》《草窗词》《武林旧事》《癸辛杂识》。《观潮》一篇即选自《武林旧事》。《武林旧事》一书写于宋亡之后,书中缅怀先朝旧事,感慨世事盛衰无常,记载南宋岁时风俗、市井娱乐与游观之盛。

栏目导航

《观潮》一文是一篇在艺术上很有特点的写景记事佳作。文章篇幅虽很短小,却写出了钱塘江潮水的雄伟景象,水军演习的动人情景和吴中健儿高超的游泳技术,使自然美和人情美交织在一起。文章首段写海潮的雄伟壮观。第二自然段写水军演习的精彩场面。第三段写弄潮健儿的英姿。第四段,写江岸观众之多,从侧面表现了钱塘潮的壮观景象。总之,全文围绕“观潮”来写景、状物,人们的表现、场面的壮观结合在一起,突出钱塘潮这一大奇观。

栏目导航

雷霆( )

tíng

书斋( )

艟( )

履历( )

舸 ( )

焚( )

zhāi

chōng

lǚ

gě

fén

艨 ( )

泅渡( )

倏 ( )

溯 ( )

僦( )

仞 ( )

rèn

罗绮( )

qǐ

穹( )

qióng

méng

shū

qiú

sù

jiù

栏目导航

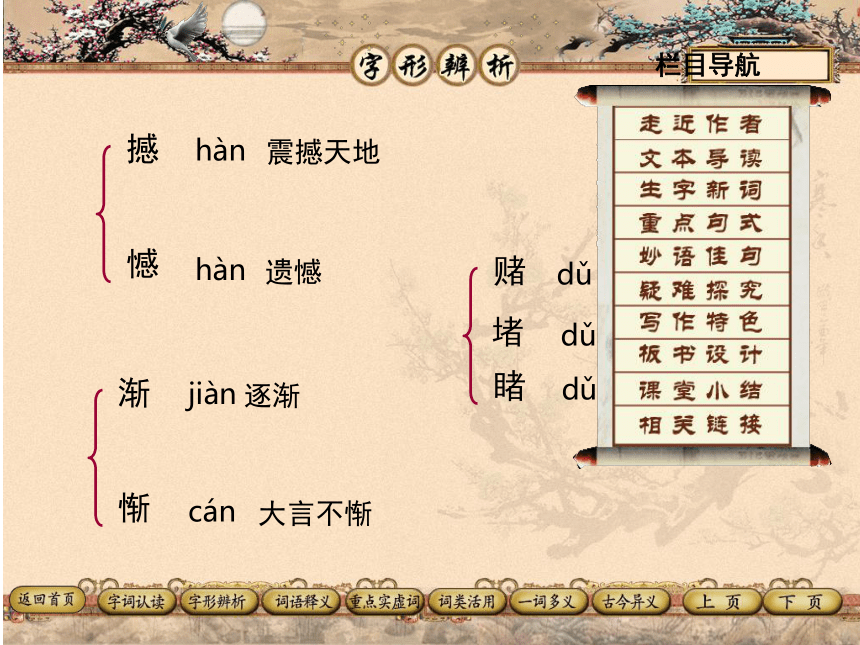

hàn

震撼天地

hàn

遗憾

dǔ

赌博

dǔ

耳闻目睹

dǔ

堵车

jiàn

逐渐

撼

憾

赌

睹

堵

渐

惭

cán

大言不惭

栏目导航

【自既望以至十八日为最盛】

【方其远出海门,仅如银线】

【倏而黄烟四起,人物略不相睹】

【仅有“敌船”为火所焚,随波而逝】

【吴儿善泅者数百,皆披发文身】

【溯迎而上,出没于鲸波万仞中】

【既而渐近】

既望:农历十六。

方:当……时。

倏而:突然。略:一点点。

逝:去,往。

文:画着文采。

溯迎:逆流迎着潮水。出没:健儿在水中忽隐忽现。

既而:不久。

栏目导航

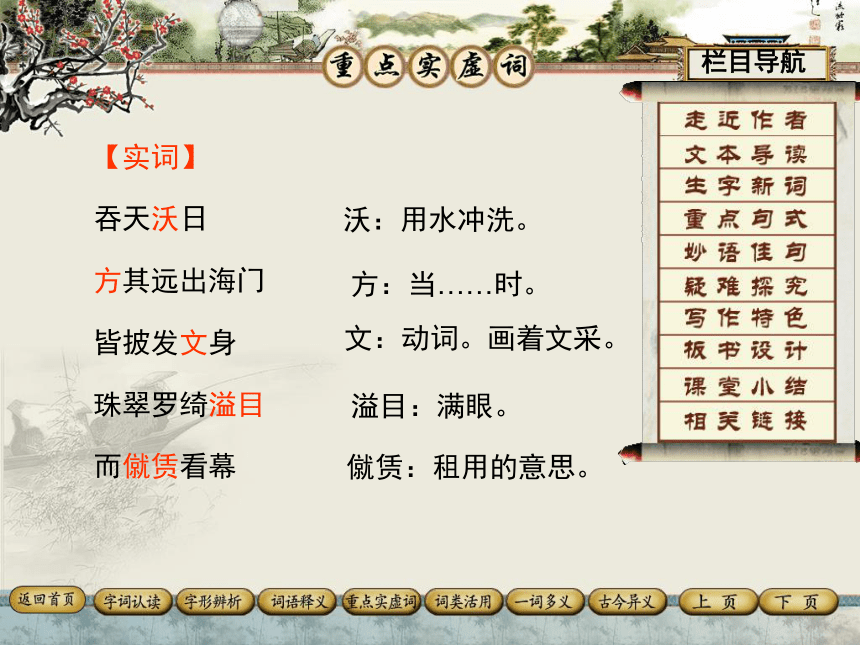

【实词】

吞天沃日

方其远出海门

皆披发文身

珠翠罗绮溢目

而僦赁看幕

栏目导航

沃:用水冲洗。

方:当……时。

文:动词。画着文采。

溢目:满眼。

僦赁:租用的意思。

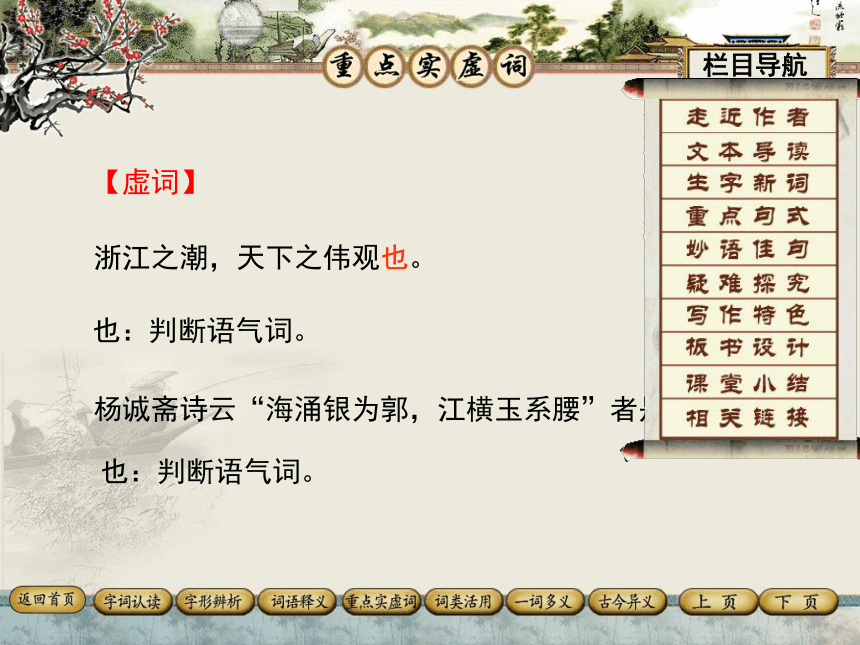

【虚词】

浙江之潮,天下之伟观也。

杨诚斋诗云“海涌银为郭,江横玉系腰”者是也。

栏目导航

也:判断语气词。

也:判断语气词。

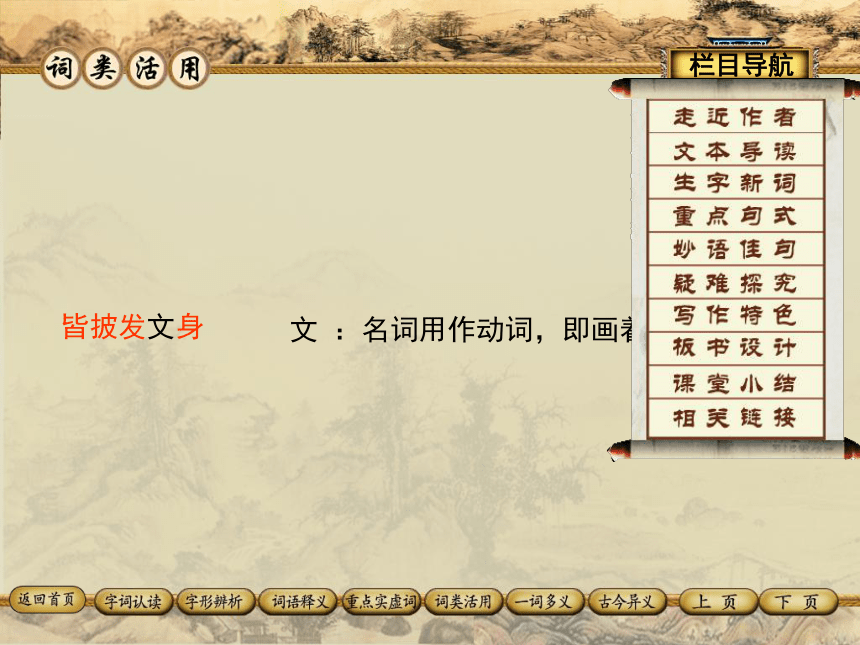

皆披发文身

文 :名词用作动词,即画着文彩。

栏目导航

为

“敌船”为火所焚(被,仅有)

海涌银为郭(当作,作为)

以

以此夸能(凭借)

自既望以至十八日为盛(从)

自既望以至十八日为盛(算是)

栏目导航

方

方其远出海门(当……时)

方欲行(正)

而

随波而折(连词,连接状语和谓语)

而旗尾略不沾湿(连词,表转折)

栏目导航

“海涌银为郭,江横玉系腰”者是也。

栏目导航

古义:代词。这、这样。今义:判断词。

【判断句】

浙江之潮,天下之伟观也。(也:判断词。)

【被动句】

仅有“敌船”为火所焚。(为……所:表被动。)

【倒装句】

吴儿善泅者数百。(“数百”是定语后置,“几百个善于泅水的吴中健儿”)

栏目导航

1.方其远出海门,仅如银线;既而渐近,则玉城雪岭际天而来,大声如雷霆,震撼激射,吞天沃日,势极雄豪。

“方其远出海门,仅如银线”,这是写海潮来之前的景观。“既而渐近”,因潮头奔卷而来,描写由远镜头,骤然跳成特写。有其色:“玉城雪岭”,见其“白”,托喻新颖,环扣上文的“银”字,比喻城、岭,亦见其形;有其声:“声如雷霆”,比譬形象,显其声威激壮,撼人心魄;有其势:“际天而来”“震撼激射”,如同自天际压将下来,飞腾激卷,喷玉溅珠,极富动态,蔚为奇观。“吞天沃日”,欲给焰焰红日洗澡,欲将浩浩苍天吞下,尽夸张之能事,又该多大笔力!

【品析】

栏目导航

2.每岁京尹出浙江亭教阅水军,艨艟数百,分列两岸;既而尽奔腾分合五阵之势,并有乘骑弄旗标枪舞刀于水面者,如履平地。倏尔黄烟四起,人物略不相睹,水爆轰震,声如崩山。烟消波静,则一舸无迹,仅有‘敌船’为火所焚,随波而逝。

以水涨船高的暗托、烘染来突现水军健儿。烟雾激卷,爆声震耳,是动的画面,惊魂撼魄。当人们的视线被动的画面所牵引,当人们的心灵被动的情景所黏吸,情景又迅速转入静的画面,“烟消波静,则一舸无迹,仅有‘敌船’为火所焚,随波而逝。”显示出实战演习的战斗效果。“一舸无迹”与“人物略不相睹”相照应,正是说明战船趁烟雾蔽江时,已疾驶远去。夺魂褫魄的水军实战演习于此结束,文章转入意趣盎然的弄潮之景的描绘。

【品析】

栏目导航

3.吴儿善泅者数百,皆披发文身,手持十幅大彩旗,争先鼓勇,溯迎而上,出没于鲸波万仞中,腾身百变,而旗尾略不沾湿,以此夸能。

“披发文身”写弄潮儿的外形;“溯迎而上”写弄潮儿的猛勇;“出没鲸波”写弄潮儿的矫健,抓住富于特征和表现力的情态,作传神的刻画。 “彩旗”“文身”则相映生色,使文章平添意趣,一幅古代的民间弄潮风俗画,鲜活壮美,悦人眼目。持彩旗弄潮不是为了装饰,乃是为着“夸能”,用某一具体的物体把某种无法直接显示出来的效果和情景突出地强调出来。这是“彩旗”的主要作用。“旗尾略不沾湿”在句中虽轻敷一笔,实在有扛鼎之力。这是对弄潮儿本领的最妙的称颂和赞叹。

【品析】

栏目导航

4.江干上下十余里间,珠翠罗绮溢目,四马塞途,饮食百物皆倍穹常时,而僦赁看幕,虽席地不容闲也。

在对江上的潮、船、人做了恣情淋漓的描绘后,镜头摇到岸上,观“观潮者”的盛况。作者特意点出“十余里”,逶迤而去,以路途的长显出观潮的盛;若仅有咫尺,是不见其盛的。珠绮满目,车马拥道,是盛况的具体化。作者泼墨在饮食看棚上,用意却在人潮上,真是人山人海啊!而作者写观潮之盛又非目的,乃是以此反衬出江潮之美;否则,江潮不美,何能吸引如此多的观众呢?这实在是兴发此而意归彼的精妙笔墨。

【品析】

栏目导航

【探究一】《观潮》一文是怎样由景到情勾画出一派欢腾场面的?

文章前半部分写观潮所见,可分为三个层次,分别记写雄伟壮丽的江潮、骁勇善战的水军和勇健善泅的吴儿。三幅画面,既各自独立,各具特色,又相互连贯,相互映衬:江潮是大背景,又是主旋律;水军操演和吴儿踏浪,就是在这大背景上演出的威武豪壮的话剧;而江潮的气势、水军的声势和吴儿的姿势,更是一气贯穿,组成一曲暴风骤雨般的交响曲,惊心骇目,动人魂魄。

【点拨】

栏目导航

【探究二】《观潮》表达了作者什么样的思想感情?

《武林旧事》是周密入元后追忆当年临安旧事所作。诚如作者在全书序中所言:“时移物换,忧患飘零,追想昔游,殆如梦寐,而感慨系之矣。”从《观潮》一文的字里行间,我们正可以体味到作者对故国山河及其风土习俗的一往情深。此景此情,则使这篇短文更加娓娓动人,回味无穷。

【点拨】

栏目导航

【探究三】作者在《观潮》这篇散文中,绘声、绘色、绘形、绘势地描写了这一壮美雄奇的景象。全文的着眼点在“潮”上,立足点在“观”上,作者是从哪些方面写“观潮”的?

作者从四个方面写观潮:潮来之状,演兵之威,弄潮之技,观潮之盛。最能表现“观潮之盛”的语句是“江干上下十余里间,珠翠罗绮溢目,车马塞途。”作者以“十余里”的路途之长表现观潮场面之大,盛况空前;以“车马塞途”写看客之多;以“虽席地不容闲也”写观潮人拥挤之极。

【点拨】

栏目导航

结构精巧

钱塘潮雄伟壮观,水上表演头绪纷繁,场面众多,观潮者人数众多,但在这篇短文中,作者却写得井然有序,主次分明。这是由于作者结构精巧,以海潮为线索,写景记事相融合,正面描写与侧面烘托相结合。

栏目导航

描写生动

本文描写十分生动。不仅用了比喻、夸张等描写手法,而且即便是简洁的白描,也十分形象生动。

深细和简约相依

作者观潮观得深细,眼到耳到。由远及近,点滴不漏;从声到色,从江心到江岸,尽收胸中。作者观察入微、巨细俱到,但写时却大处落墨、小处渲染。不是兼容并包,而是有所取舍剔存,抓住最有特征、最为典型的人、事、物下笔。文章开篇入题,直奔主旨,戛然收束,不见蛇足。全篇安字置词都有刻形绘境的作用,似是闲文浪墨,与潮中诸物,形若无关;跟全文简洁特点,并不相称,然而细加研读,又深觉作者用墨精心,是增强描述的社会效果的不可或缺的笔致。

栏目导航

风景和风俗相融

飞玉喷银、声震苍穹的钱塘江大潮是雄豪奇异的风景画;披发文身,手持彩旗,涛头弄潮是情味横生的风俗画。风景画和风俗画的相互交融,丰富了读者的欣赏趣味。风景因风俗而增色,风俗赖风景而添辉。风俗画入篇,增强了文章的民族特色,使之具有地道的中国气派和民族传统色彩。

栏目导航

天下奇观

潮来前:江面很平静

潮来时

潮退后:恢复平静

声音:闷雷滚动——越来越大——山崩地裂

形状:一条白线——白色城墙——白色战马

栏目导航

周密

观 潮

这是一篇结构得当,语言精练的写景记事佳作。作者以海潮为线索,写景记事相融合,正面描写与侧面烘托相结合,井然有序,主次分明。并且,文章中作者运用了比喻、夸张等描写手法,使得语言十分形象生动,感染力很强,让我们在阅读中获得了极其美妙的感受,在身临其境中受到了美的熏陶。

栏目导航

我国历史上,最著名的涌潮有三处:山东青州涌潮、广陵涛和钱塘潮。钱塘潮比广陵涛出现的时间晚一些,至迟在东汉就已形成。王充《论衡·书虚篇》提到“浙江、山阴江、上虞江皆有涛”。又说当时钱唐浙江“皆立子胥之庙,盖欲慰其恨心,止其猛涛也”。但是,王充只说“广陵曲江有涛,文人赋之”,没有说赋钱塘江潮。可见,东汉时,钱塘潮远没有广陵涛出名。估计,当时还形成钱塘观潮风俗。

钱塘潮

栏目导航

雄伟壮观的钱江潮成因除月、日引力影响外,还跟钱塘江口状似喇叭形有关。钱塘江南岸赭山以东近50万亩围垦大地象半岛似地挡住江口,使钱塘江赭山至外十二工段酷似肚大口小的瓶子,潮水易进难退,杭州湾外口宽达100公里,到外十二工段仅宽几公里,江口东段河床又突然上升,滩高水浅,当大量潮水从钱塘江口涌进来时,由于江面迅速缩小,使潮水来不及均匀上升,就只好后浪推前浪,前浪跑不快,后浪追上,层层相叠。其次还跟钱塘江水下多沉沙有关,这些沉沙对潮流起阻挡和磨擦作用,使潮水前坡变陡,速度减缓,从而形成后浪赶前浪,一浪叠一浪,一浪高一浪涌潮。

钱江涌潮成因

栏目导航

周密(1232-约1298),南宋词人,字公谨,号草窗、苹洲、四水潜夫等,原籍济南,后为吴兴(今属浙江湖州市)人。宋末曾任义乌令等职,宋亡不仕,以歌咏著述自娱。其词讲求格律,与吴文英(梦窗)并称“二窗”。他工诗能文,亦善书画。著有《草窗韵语》《草窗词》《武林旧事》《癸辛杂识》。《观潮》一篇即选自《武林旧事》。《武林旧事》一书写于宋亡之后,书中缅怀先朝旧事,感慨世事盛衰无常,记载南宋岁时风俗、市井娱乐与游观之盛。

栏目导航

《观潮》一文是一篇在艺术上很有特点的写景记事佳作。文章篇幅虽很短小,却写出了钱塘江潮水的雄伟景象,水军演习的动人情景和吴中健儿高超的游泳技术,使自然美和人情美交织在一起。文章首段写海潮的雄伟壮观。第二自然段写水军演习的精彩场面。第三段写弄潮健儿的英姿。第四段,写江岸观众之多,从侧面表现了钱塘潮的壮观景象。总之,全文围绕“观潮”来写景、状物,人们的表现、场面的壮观结合在一起,突出钱塘潮这一大奇观。

栏目导航

雷霆( )

tíng

书斋( )

艟( )

履历( )

舸 ( )

焚( )

zhāi

chōng

lǚ

gě

fén

艨 ( )

泅渡( )

倏 ( )

溯 ( )

僦( )

仞 ( )

rèn

罗绮( )

qǐ

穹( )

qióng

méng

shū

qiú

sù

jiù

栏目导航

hàn

震撼天地

hàn

遗憾

dǔ

赌博

dǔ

耳闻目睹

dǔ

堵车

jiàn

逐渐

撼

憾

赌

睹

堵

渐

惭

cán

大言不惭

栏目导航

【自既望以至十八日为最盛】

【方其远出海门,仅如银线】

【倏而黄烟四起,人物略不相睹】

【仅有“敌船”为火所焚,随波而逝】

【吴儿善泅者数百,皆披发文身】

【溯迎而上,出没于鲸波万仞中】

【既而渐近】

既望:农历十六。

方:当……时。

倏而:突然。略:一点点。

逝:去,往。

文:画着文采。

溯迎:逆流迎着潮水。出没:健儿在水中忽隐忽现。

既而:不久。

栏目导航

【实词】

吞天沃日

方其远出海门

皆披发文身

珠翠罗绮溢目

而僦赁看幕

栏目导航

沃:用水冲洗。

方:当……时。

文:动词。画着文采。

溢目:满眼。

僦赁:租用的意思。

【虚词】

浙江之潮,天下之伟观也。

杨诚斋诗云“海涌银为郭,江横玉系腰”者是也。

栏目导航

也:判断语气词。

也:判断语气词。

皆披发文身

文 :名词用作动词,即画着文彩。

栏目导航

为

“敌船”为火所焚(被,仅有)

海涌银为郭(当作,作为)

以

以此夸能(凭借)

自既望以至十八日为盛(从)

自既望以至十八日为盛(算是)

栏目导航

方

方其远出海门(当……时)

方欲行(正)

而

随波而折(连词,连接状语和谓语)

而旗尾略不沾湿(连词,表转折)

栏目导航

“海涌银为郭,江横玉系腰”者是也。

栏目导航

古义:代词。这、这样。今义:判断词。

【判断句】

浙江之潮,天下之伟观也。(也:判断词。)

【被动句】

仅有“敌船”为火所焚。(为……所:表被动。)

【倒装句】

吴儿善泅者数百。(“数百”是定语后置,“几百个善于泅水的吴中健儿”)

栏目导航

1.方其远出海门,仅如银线;既而渐近,则玉城雪岭际天而来,大声如雷霆,震撼激射,吞天沃日,势极雄豪。

“方其远出海门,仅如银线”,这是写海潮来之前的景观。“既而渐近”,因潮头奔卷而来,描写由远镜头,骤然跳成特写。有其色:“玉城雪岭”,见其“白”,托喻新颖,环扣上文的“银”字,比喻城、岭,亦见其形;有其声:“声如雷霆”,比譬形象,显其声威激壮,撼人心魄;有其势:“际天而来”“震撼激射”,如同自天际压将下来,飞腾激卷,喷玉溅珠,极富动态,蔚为奇观。“吞天沃日”,欲给焰焰红日洗澡,欲将浩浩苍天吞下,尽夸张之能事,又该多大笔力!

【品析】

栏目导航

2.每岁京尹出浙江亭教阅水军,艨艟数百,分列两岸;既而尽奔腾分合五阵之势,并有乘骑弄旗标枪舞刀于水面者,如履平地。倏尔黄烟四起,人物略不相睹,水爆轰震,声如崩山。烟消波静,则一舸无迹,仅有‘敌船’为火所焚,随波而逝。

以水涨船高的暗托、烘染来突现水军健儿。烟雾激卷,爆声震耳,是动的画面,惊魂撼魄。当人们的视线被动的画面所牵引,当人们的心灵被动的情景所黏吸,情景又迅速转入静的画面,“烟消波静,则一舸无迹,仅有‘敌船’为火所焚,随波而逝。”显示出实战演习的战斗效果。“一舸无迹”与“人物略不相睹”相照应,正是说明战船趁烟雾蔽江时,已疾驶远去。夺魂褫魄的水军实战演习于此结束,文章转入意趣盎然的弄潮之景的描绘。

【品析】

栏目导航

3.吴儿善泅者数百,皆披发文身,手持十幅大彩旗,争先鼓勇,溯迎而上,出没于鲸波万仞中,腾身百变,而旗尾略不沾湿,以此夸能。

“披发文身”写弄潮儿的外形;“溯迎而上”写弄潮儿的猛勇;“出没鲸波”写弄潮儿的矫健,抓住富于特征和表现力的情态,作传神的刻画。 “彩旗”“文身”则相映生色,使文章平添意趣,一幅古代的民间弄潮风俗画,鲜活壮美,悦人眼目。持彩旗弄潮不是为了装饰,乃是为着“夸能”,用某一具体的物体把某种无法直接显示出来的效果和情景突出地强调出来。这是“彩旗”的主要作用。“旗尾略不沾湿”在句中虽轻敷一笔,实在有扛鼎之力。这是对弄潮儿本领的最妙的称颂和赞叹。

【品析】

栏目导航

4.江干上下十余里间,珠翠罗绮溢目,四马塞途,饮食百物皆倍穹常时,而僦赁看幕,虽席地不容闲也。

在对江上的潮、船、人做了恣情淋漓的描绘后,镜头摇到岸上,观“观潮者”的盛况。作者特意点出“十余里”,逶迤而去,以路途的长显出观潮的盛;若仅有咫尺,是不见其盛的。珠绮满目,车马拥道,是盛况的具体化。作者泼墨在饮食看棚上,用意却在人潮上,真是人山人海啊!而作者写观潮之盛又非目的,乃是以此反衬出江潮之美;否则,江潮不美,何能吸引如此多的观众呢?这实在是兴发此而意归彼的精妙笔墨。

【品析】

栏目导航

【探究一】《观潮》一文是怎样由景到情勾画出一派欢腾场面的?

文章前半部分写观潮所见,可分为三个层次,分别记写雄伟壮丽的江潮、骁勇善战的水军和勇健善泅的吴儿。三幅画面,既各自独立,各具特色,又相互连贯,相互映衬:江潮是大背景,又是主旋律;水军操演和吴儿踏浪,就是在这大背景上演出的威武豪壮的话剧;而江潮的气势、水军的声势和吴儿的姿势,更是一气贯穿,组成一曲暴风骤雨般的交响曲,惊心骇目,动人魂魄。

【点拨】

栏目导航

【探究二】《观潮》表达了作者什么样的思想感情?

《武林旧事》是周密入元后追忆当年临安旧事所作。诚如作者在全书序中所言:“时移物换,忧患飘零,追想昔游,殆如梦寐,而感慨系之矣。”从《观潮》一文的字里行间,我们正可以体味到作者对故国山河及其风土习俗的一往情深。此景此情,则使这篇短文更加娓娓动人,回味无穷。

【点拨】

栏目导航

【探究三】作者在《观潮》这篇散文中,绘声、绘色、绘形、绘势地描写了这一壮美雄奇的景象。全文的着眼点在“潮”上,立足点在“观”上,作者是从哪些方面写“观潮”的?

作者从四个方面写观潮:潮来之状,演兵之威,弄潮之技,观潮之盛。最能表现“观潮之盛”的语句是“江干上下十余里间,珠翠罗绮溢目,车马塞途。”作者以“十余里”的路途之长表现观潮场面之大,盛况空前;以“车马塞途”写看客之多;以“虽席地不容闲也”写观潮人拥挤之极。

【点拨】

栏目导航

结构精巧

钱塘潮雄伟壮观,水上表演头绪纷繁,场面众多,观潮者人数众多,但在这篇短文中,作者却写得井然有序,主次分明。这是由于作者结构精巧,以海潮为线索,写景记事相融合,正面描写与侧面烘托相结合。

栏目导航

描写生动

本文描写十分生动。不仅用了比喻、夸张等描写手法,而且即便是简洁的白描,也十分形象生动。

深细和简约相依

作者观潮观得深细,眼到耳到。由远及近,点滴不漏;从声到色,从江心到江岸,尽收胸中。作者观察入微、巨细俱到,但写时却大处落墨、小处渲染。不是兼容并包,而是有所取舍剔存,抓住最有特征、最为典型的人、事、物下笔。文章开篇入题,直奔主旨,戛然收束,不见蛇足。全篇安字置词都有刻形绘境的作用,似是闲文浪墨,与潮中诸物,形若无关;跟全文简洁特点,并不相称,然而细加研读,又深觉作者用墨精心,是增强描述的社会效果的不可或缺的笔致。

栏目导航

风景和风俗相融

飞玉喷银、声震苍穹的钱塘江大潮是雄豪奇异的风景画;披发文身,手持彩旗,涛头弄潮是情味横生的风俗画。风景画和风俗画的相互交融,丰富了读者的欣赏趣味。风景因风俗而增色,风俗赖风景而添辉。风俗画入篇,增强了文章的民族特色,使之具有地道的中国气派和民族传统色彩。

栏目导航

天下奇观

潮来前:江面很平静

潮来时

潮退后:恢复平静

声音:闷雷滚动——越来越大——山崩地裂

形状:一条白线——白色城墙——白色战马

栏目导航

周密

观 潮

这是一篇结构得当,语言精练的写景记事佳作。作者以海潮为线索,写景记事相融合,正面描写与侧面烘托相结合,井然有序,主次分明。并且,文章中作者运用了比喻、夸张等描写手法,使得语言十分形象生动,感染力很强,让我们在阅读中获得了极其美妙的感受,在身临其境中受到了美的熏陶。

栏目导航

我国历史上,最著名的涌潮有三处:山东青州涌潮、广陵涛和钱塘潮。钱塘潮比广陵涛出现的时间晚一些,至迟在东汉就已形成。王充《论衡·书虚篇》提到“浙江、山阴江、上虞江皆有涛”。又说当时钱唐浙江“皆立子胥之庙,盖欲慰其恨心,止其猛涛也”。但是,王充只说“广陵曲江有涛,文人赋之”,没有说赋钱塘江潮。可见,东汉时,钱塘潮远没有广陵涛出名。估计,当时还形成钱塘观潮风俗。

钱塘潮

栏目导航

雄伟壮观的钱江潮成因除月、日引力影响外,还跟钱塘江口状似喇叭形有关。钱塘江南岸赭山以东近50万亩围垦大地象半岛似地挡住江口,使钱塘江赭山至外十二工段酷似肚大口小的瓶子,潮水易进难退,杭州湾外口宽达100公里,到外十二工段仅宽几公里,江口东段河床又突然上升,滩高水浅,当大量潮水从钱塘江口涌进来时,由于江面迅速缩小,使潮水来不及均匀上升,就只好后浪推前浪,前浪跑不快,后浪追上,层层相叠。其次还跟钱塘江水下多沉沙有关,这些沉沙对潮流起阻挡和磨擦作用,使潮水前坡变陡,速度减缓,从而形成后浪赶前浪,一浪叠一浪,一浪高一浪涌潮。

钱江涌潮成因

栏目导航

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》