第二十七课 短文两篇

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

短文两篇

答谢中书书

作者 陶弘景

记承天寺夜游

作者 苏轼

陶弘景(456-536),字通明,是南朝丹阳秣陵(今江苏镇江一带)人。他历经了宋、齐、梁三朝,在三朝都有重要影响;他的博学多识,深为皇帝所器重;他是著名的医药学家,也是一位道士。在本草学的发展史上有着不可磨灭的功绩。陶弘景著有《陶隐居集》《本草经集注》。

栏目导航

苏轼(1037-1101),字子瞻,又字和仲,号“东坡居士”,北宋眉州眉山(即今四川眉山)人,北宋著名文学家、书画家。诗词开豪放一派,为唐宋八大家之一。他与他的父亲苏洵、弟弟苏辙皆以文学名世,世称“三苏”。并与黄庭坚、米芾、蔡襄被称为最能代表宋代书法成就的书法家,合称为“宋四家”。诗文有《东坡七集》等。存世书迹有《前赤壁赋》《黄州寒食诗帖》等。画迹有《枯木怪石图》《竹石图》等。

栏目导航

陶弘景生活在南北朝时期,因政局动荡,社会混浊,他遁迹山林,从大自然的美景中寻求精神上的解脱。所以他在《答谢中书书》中以描山画水,昭示自己所好,并作为对友人的安慰。他的《答谢中书书》,描绘山川秀美,清新简淡,为历代写景名作。

《答谢中书书》写作背景

栏目导航

本文写于宋神宗元丰六年(1083年),当时,苏轼被贬谪到黄州已经有四年了。元丰二年七月,御史李定等摘出苏轼的有关新法的诗句,说他以诗讪谤,八月,将他逮捕入狱。经过长时间的审问折磨,差一点丢了脑袋。十二月苏轼获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。在这种情况下,苏轼写了这篇短文,对月夜的景色作了美妙的描绘,表达了对美的追求,对生活的热爱,真实的记录了他当时的一个生活片段。

《记承天寺夜游》写作背景

栏目导航

《答谢中书书》是陶弘景的一篇山水小品,仅用了六十八个字,就概括了古今,包罗了四时,兼顾了晨昏,山川草木,飞禽走兽,抒情议论,各类皆备,可谓尺幅能容千里,片言可役百意。优美的意境。绮丽的自然风光,本身就构成优美的意境,作家以自己独特的艺术感受,以饱和着感情的语言再现它,激起读者审美的兴致,从而形成文学作品的意境。本文虽属小品,可是作者仍精心结撰。“山川之美,古来共谈”总领全文,从古至今,以“共谈”概说人人皆爱,以“美”点明全文中心。

《答谢中书书》导读

栏目导航

《记承天寺夜游》是苏轼的一篇小品文,写于作者被贬黄州期间。文章仅84字,却创造了一个清幽宁静的艺术境界,传达了作者复杂微妙的心境。本文的教学重难点是引导学生感受作品优美的意境,体会作品中流露的思想感情;理解文章中“闲人”的含义。

《记承天寺夜游》导读

栏目导航

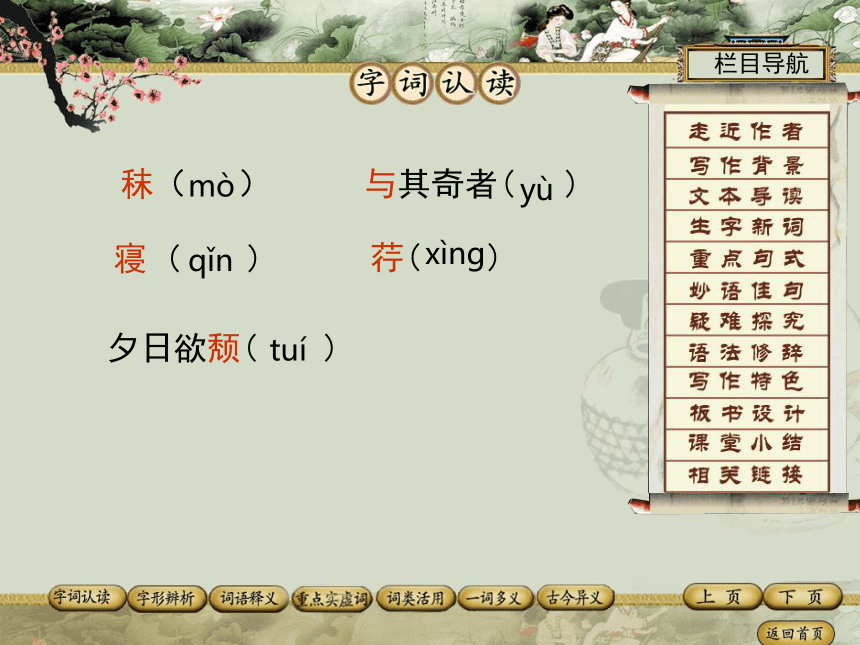

秣( )

mò

与其奇者( )

夕日欲颓( )

yù

qǐn

tuí

xìng

寝 ( )

荇( )

栏目导航

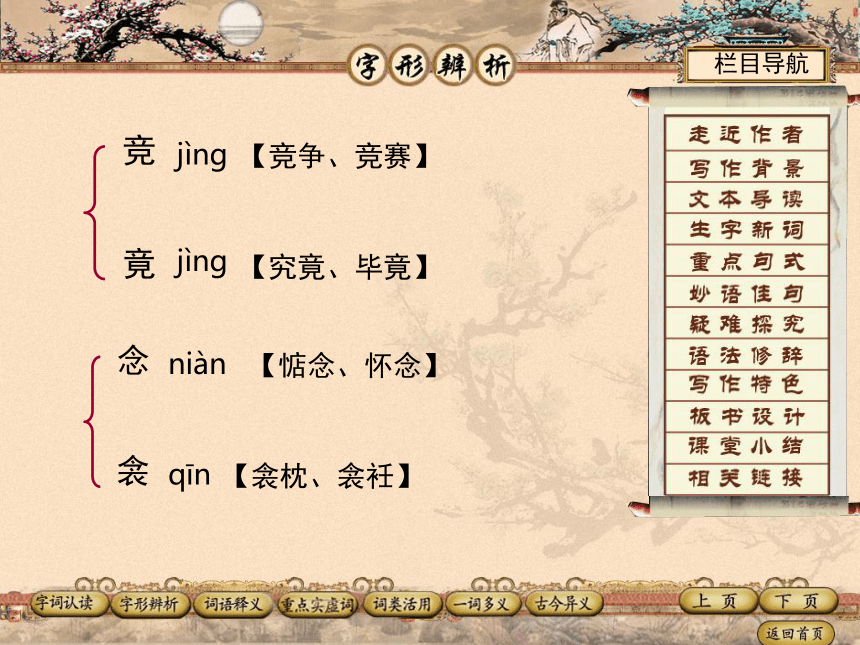

竞

竟

jìng

【竞争、竞赛】

jìng

【究竟、毕竟】

念

衾

niàn

【惦念、怀念】

qīn

【衾枕、衾衽】

栏目导航

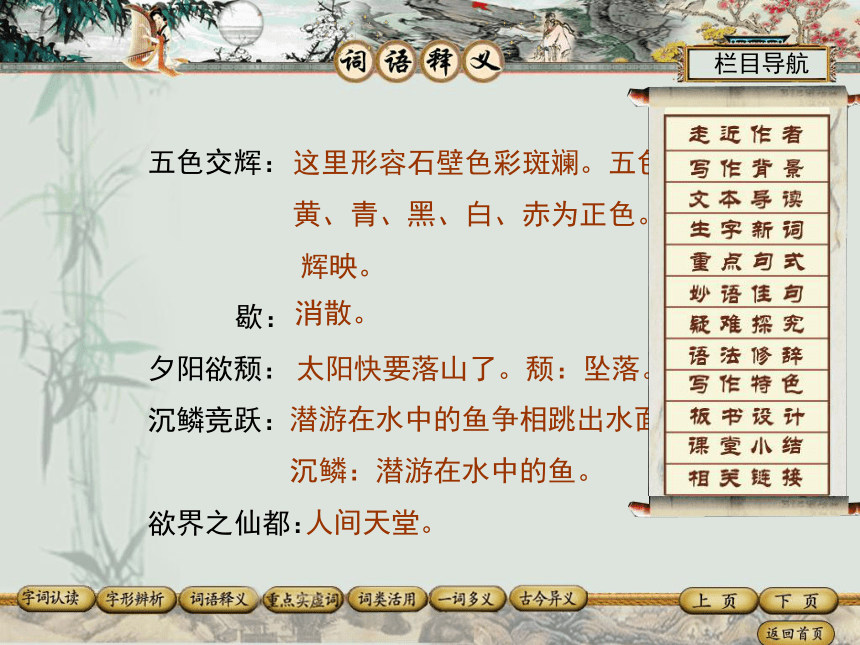

五色交辉:

歇:

夕阳欲颓:

沉鳞竞跃:

欲界之仙都:

这里形容石壁色彩斑斓。五色:古代以

黄、青、黑、白、赤为正色。交辉:交相

辉映。

消散。

太阳快要落山了。颓:坠落。

潜游在水中的鱼争相跳出水面。

沉鳞:潜游在水中的鱼。

人间天堂。

栏目导航

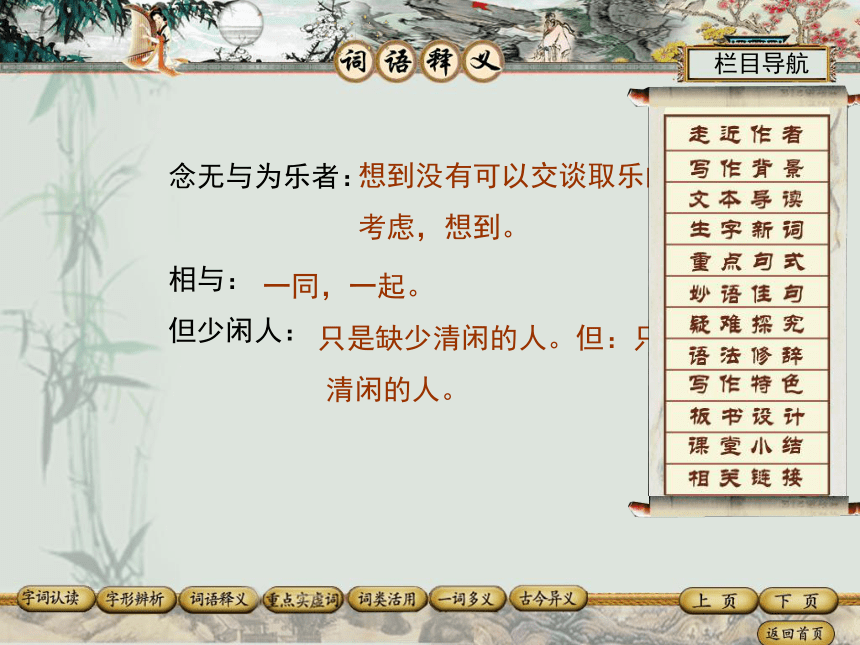

念无与为乐者:

相与:

但少闲人:

想到没有可以交谈取乐的人。念:

考虑,想到。

一同,一起。

只是缺少清闲的人。但:只是,闲人:

清闲的人。

栏目导航

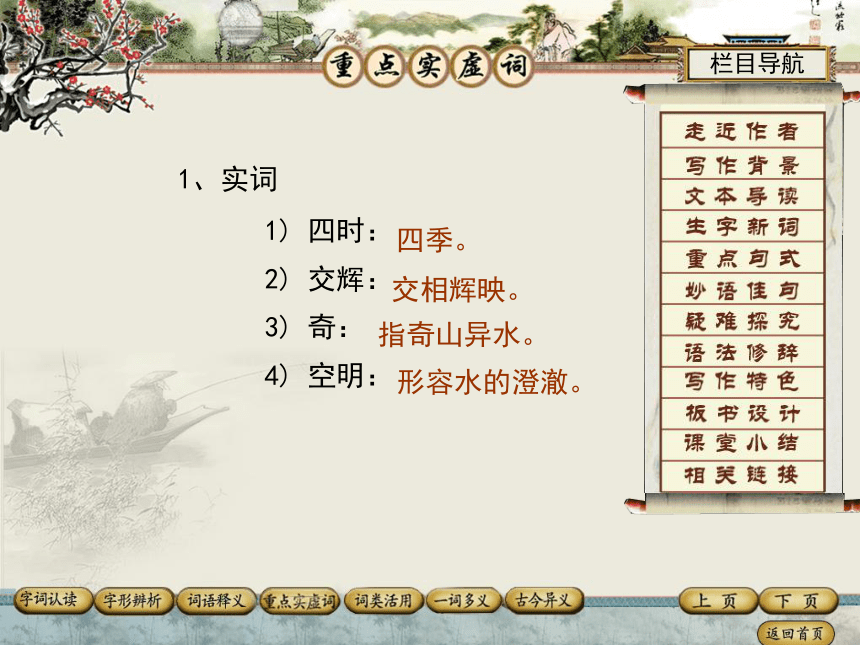

1、实词

1) 四时:

2) 交辉:

3) 奇:

4) 空明:

栏目导航

四季。

交相辉映。

指奇山异水。

形容水的澄澈。

1) 山川之美

2) 盖竹柏影也

3) 但少闲人如吾两人者耳

2 .虚词

之:介词,的。

也:语气助词,吧。

耳:助词,罢了。

栏目导航

相与步于中庭 步:名词作动词,散步。

栏目导航

书

答谢中书书 书:前者的书为官职名。

答谢中书书 书:后者书为书信。

与

未复有能与奇者 与:这里指欣赏。

念无与为乐者 与:和,同。

栏目导航

四时俱备

晓雾将歇

夕日欲颓

栏目导航

古义:季节。 今义:时间。

古义:消散。 今义:休息。

古义:坠落。 今义:坍塌。

念无与为乐者 古义:想到,考虑。

今义:惦记,诵读。

但少闲人如吾两人者耳

古义:只是。

今义:常用于转折连词。

栏目导航

示例:念无与乐者

【省略句】

栏目导航

点拨:这句省略了主语“吾”。

示例:相与步于中庭

【倒装句】

栏目导航

点拨:“于中庭”作“步”的状语,后置,正常的

语序为“于中庭相与步”。

1.山川之美,古来共谈。

【品析】

栏目导航

此句总领全文,从古至今,以“共谈”概说人人皆爱,以“美”点明全文中心。山水相映之美。有山无水则无趣,有水无山又乏味。山水相伴相映,则神采焕然,情味盎然。

此句强调了色彩配合所产生的美。石岩壁立千仞,五色争辉,众彩纷呈,熠熠耀光,就如五彩锦缎上缀以碧玉翡翠,顿成奇观。两岸犹如悬着两幅锦幛,上有蓝天作背景,下有流水为衬托,且倒影入清流,景象则更为绚丽动人。

【品析】

2.两岸石壁,五色交辉。

栏目导航

3.晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

此句写出了作者观察的极细,把握了事物特征,描摹山水情态,使人目随笔转,情偕意迁,晨景热烈欢跃,给人以美的感受。早晨,先是白雾缭绕,继而是如絮如带,再而是似烟似缕,最后不见雾纱,只见晨曦,猿啼鸟鸣,众音齐会,生机勃勃。

【品析】

栏目导航

4.元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

时值冬初,寒意森森,正“解衣欲睡”之时,月色悄然入户,于是作者“欣然起行”。“欣然”写其兴奋喜悦之情。引出下句“念无与为乐者”,“念”由“行”转化而来,写出心理活动的变化过程,文情也显得跌宕起伏。

【品析】

栏目导航

5.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

“积水空明”写月光的清澈透明,“藻、荇交横”写竹柏倒影的清丽淡雅。作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

【品析】

栏目导航

6.何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

寥寥数语,意味隽永:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲──种种难言的感情尽在其中;语言凝练,含蓄深沉,精美传神。

【品析】

栏目导航

【探究一】《答谢中书书》这篇短文运用了“寓情于景”的表达方法,试分析作者是如何通过景物描写来抒发内心情感的?

栏目导航

《答谢中书书》表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。文章开头写道“山川之美,古来共谈”,这个“美”字,是山川风物的客观形态,也是作者对山川景物的审美感受──愉悦,“实欲界之仙都”,使在山水之中飘飘欲仙的自得之态跃然纸上。“自康乐以来,未复有能与其奇者”,自从谢灵运以来,没有能够欣赏它的妙处的人了,而作者却能够从中发现无尽的乐趣,带有自豪之感。

【点拨】

栏目导航

【探究二】有人说陶弘景的《答谢中书书》是将多种美凝聚在一起,构成一幅美丽迷人的山水画轴。你认为都体现了那些美?

陶弘景的《答谢中书书》中展现了多种“美”。

其一:山水相映之美。山的峻峭,水的明丽。水的动势给山增加了活力,山的倒影给水铺上了异彩,二者相映成趣。

其二:色彩配合之美。两岸石壁,五色交辉;青林翠竹,四时俱备,蓝天作背景,绿水为衬托,绚丽动人,美不胜收。

【点拨】

栏目导航

其三:晨昏变化之美。清晨白雾缭绕,似烟似缕,猿啼鸟鸣生机勃勃;傍晚红日西沉,山色苍茫,飞鸟归林,猿猴息树,游鱼跃水。

其四:动静相衬之美。高峰为静,流水为动;林青竹翠为静,五色交辉为动;日出雾歇为静,猿鸟乱鸣为动;日落山暝为静,游鱼跃水为动。

栏目导航

探究三:《记承天寺夜游》中“闲人”的含义。

“闲人”,这里并非是指闲极无聊、无所事事的人,而是指具有闲情雅致的人。作者与张怀民欣赏月夜景致时感慨到“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”表面上是自嘲地说自己和张怀民是清闲的人,闲来无事才出来赏月的,实际上却为自己的行为而自豪──月夜处处都有,有了人的欣赏才有美,只有此时此地的月夜才是最幸运的,因为有情趣高雅的人欣赏它。

【点拨】

栏目导航

探究四:《记承天寺夜游》文中并未直接叙述作者和张怀民的友情,但字里行间却可看出两人的亲密无间,从哪里可以看出来?

从文中“遂至承天寺”可看出他去“寻张怀民”的不假思索。而“怀民亦未寝”则显示出两个人的“心有灵犀”。两个人的关系甚笃,通过“相与步于中庭”体现得极为充分。结尾句“但少闲人如吾两人者耳”更是直接表明了作者与张怀民的志同道合。

【点拨】

栏目导航

【对偶】

结构相同或基本相同、字数相等、意义上密切相连的两个短语或句子,对称地排列,这种辞格叫对偶。

对偶,从形式上看,音节整齐匀称,节律感强;从内容上看,凝练集中,概括力强。

栏目导航

文章中的对偶句式:

山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;

夕日欲颓,沈鳞竞跃。

栏目导航

《答谢中书书》这篇小品语言言简意赅,无一句之虚,无一字之冗。先言“高峰”给人以印象,再以“入云”给人以具象。同样,先以“清流”使人初感,“见底”则给人以实感。“五色交辉”、“猿鸟乱鸣”、“沉鳞竞跃”中“交”、“乱”、“竞”几个副词的运用,使颜色、声音、动作的状态表露无遗。本文以四言句为主,很是整饬,最后以长句收束,好似滔滔急流,泻入大海。

凝练的语言

栏目导航

《记承天寺夜游》这篇同样是极富特色,言简意赅。特别是文中最后一句“但少闲人如吾二人者耳”,意味深远,道尽了诗人心中的不平之气。以别人的不“闲”反衬“吾两人”的“闲”。这哪里是甘心去做“闲人”,然而又不得不做,只好对月空叹息,寄情于山水间耳。此种微妙复杂的情感尽在其中,款款情思经历了几多转折,终于稳定于平和容止的心境中,作者从大自然的美景中寻求到精神的寄托,以宠辱不惊、淡然顺变来维护自尊,这篇在逆境中的小品更能折射出苏轼旷达的人格魅力!

栏目导航

言简意赅

《记承天寺夜游》第三层写景。作者惜墨如金,只用十八个字,就营造出一个月光澄碧、竹影斑驳、幽静迷人的夜景。读者自可以发挥想象:月光清朗,洒落庭中,那一片清辉白茫茫一片好似积水空潭一般,更妙的是,“水”中还有水草漂浮,游荡,于是乎恍恍然便如仙境一般了。作者的高妙之处在于,以竹、柏之影与月光两种事物相互映衬,运用比拟、比喻的手法,恰如其分地渲染了景色的幽美肃穆。

精妙的写景

栏目导航

《记承天寺夜游》第四层议论,作者感慨到:“何夜无月,何处无竹柏”,可见有此闲情雅致来欣赏这番景色的,除了他与张怀民外,恐怕就不多了,整篇的点睛之笔是“闲人”二字,苏轼谪居黄州,“不得签书公事”,所担任的只是个有名无实的官,与儒家的“经世济民”之理想相去甚远,即所谓“闲人”之表层意义,它委婉地反映了苏轼宦途失意的苦闷;从另一个方面来看,月光至美,

含蓄的议论

栏目导航

〈接上页〉竹影至丽,而人所不识,唯此二人能有幸领略,岂非快事!苏轼的思想横跨儒释道三家,这便使他的处世态度有极大的包容性,可以说是宠辱不惊,进退自如。当然,他在逆境中的篇章更能折射出他的人格魅力!

栏目导航

答谢中书书

答谢中书书

山川之美

古来共谈

静景

动景

高峰入云(仰视)清流见底(俯瞰)

两岸石壁(平视)

青林翠竹(平视)

晓雾将歇(朝)

猿鸟乱听(听觉)

夕阳欲颓(夕)

沉鳞竞跃(视觉)

实 欲 界 之 仙 都

(抒情)

栏目导航

记承天寺夜游

记承天寺夜游

叙事

绘景

抒情

庭中散步

庭中月色闲

感情复杂

栏目导航

《答谢中书书》是陶弘景写给朋友的一封信,虽只有六十八字,但概括古今,包罗四时,兼顾朝夕,山川草木,飞禽走兽,抒情议论,各类具备,真是尺幅容千里,片言役百意。学习它就是要学习作者高超的艺术笔力,学会鉴赏它的美学价值。培养自己热爱自然、崇尚自然的美好感情。

《记承天寺夜游》给我们的启示是:一个人在人生的旅途上,不可能坦坦荡荡,一帆风顺;遇到困难,感受挫折,都是很正常的。只要我们不失自信,用恬静豁达的心境,来面对困难,那么无论什么样的艰难险阻都将被你踩在脚下。别忘了,要把你的这些感受传给那些正在遭遇困难的人们!

栏目导航

承天寺又名月台寺,位于崇阳门东南、南俊巷东侧。承天寺屡修屡废,历经千年,建筑规模却越来越大,与开元寺、崇福寺并称为“泉州三大丛林”。鼎盛时期殿宇曾达40多座,海内外许多名僧大德出其门庭。

承天寺环境清幽,颇具城市山林之概,

是闹市难得的一片园林缘地。

承天寺

栏目导航

被称为“城市山林”的十奇景分别是:偃松清风、方池梅影、卷帘朝日、榕径午荫、塔无栖禽、瑶台明月、推蓬雨夜、啸庵竹声、鹦歌暮云、石如鹦鹉。

南宋泉州太守王十朋将这十景加以总结,写有“十奇”诗七律十首,后明书法家张瑞图将这十景书刻于碑文,传之后世。但也有人认为“月台倒影”、“一尘不染”、“梅石生香”各为十景之一。

承天寺

栏目导航

短文两篇

答谢中书书

作者 陶弘景

记承天寺夜游

作者 苏轼

陶弘景(456-536),字通明,是南朝丹阳秣陵(今江苏镇江一带)人。他历经了宋、齐、梁三朝,在三朝都有重要影响;他的博学多识,深为皇帝所器重;他是著名的医药学家,也是一位道士。在本草学的发展史上有着不可磨灭的功绩。陶弘景著有《陶隐居集》《本草经集注》。

栏目导航

苏轼(1037-1101),字子瞻,又字和仲,号“东坡居士”,北宋眉州眉山(即今四川眉山)人,北宋著名文学家、书画家。诗词开豪放一派,为唐宋八大家之一。他与他的父亲苏洵、弟弟苏辙皆以文学名世,世称“三苏”。并与黄庭坚、米芾、蔡襄被称为最能代表宋代书法成就的书法家,合称为“宋四家”。诗文有《东坡七集》等。存世书迹有《前赤壁赋》《黄州寒食诗帖》等。画迹有《枯木怪石图》《竹石图》等。

栏目导航

陶弘景生活在南北朝时期,因政局动荡,社会混浊,他遁迹山林,从大自然的美景中寻求精神上的解脱。所以他在《答谢中书书》中以描山画水,昭示自己所好,并作为对友人的安慰。他的《答谢中书书》,描绘山川秀美,清新简淡,为历代写景名作。

《答谢中书书》写作背景

栏目导航

本文写于宋神宗元丰六年(1083年),当时,苏轼被贬谪到黄州已经有四年了。元丰二年七月,御史李定等摘出苏轼的有关新法的诗句,说他以诗讪谤,八月,将他逮捕入狱。经过长时间的审问折磨,差一点丢了脑袋。十二月苏轼获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。在这种情况下,苏轼写了这篇短文,对月夜的景色作了美妙的描绘,表达了对美的追求,对生活的热爱,真实的记录了他当时的一个生活片段。

《记承天寺夜游》写作背景

栏目导航

《答谢中书书》是陶弘景的一篇山水小品,仅用了六十八个字,就概括了古今,包罗了四时,兼顾了晨昏,山川草木,飞禽走兽,抒情议论,各类皆备,可谓尺幅能容千里,片言可役百意。优美的意境。绮丽的自然风光,本身就构成优美的意境,作家以自己独特的艺术感受,以饱和着感情的语言再现它,激起读者审美的兴致,从而形成文学作品的意境。本文虽属小品,可是作者仍精心结撰。“山川之美,古来共谈”总领全文,从古至今,以“共谈”概说人人皆爱,以“美”点明全文中心。

《答谢中书书》导读

栏目导航

《记承天寺夜游》是苏轼的一篇小品文,写于作者被贬黄州期间。文章仅84字,却创造了一个清幽宁静的艺术境界,传达了作者复杂微妙的心境。本文的教学重难点是引导学生感受作品优美的意境,体会作品中流露的思想感情;理解文章中“闲人”的含义。

《记承天寺夜游》导读

栏目导航

秣( )

mò

与其奇者( )

夕日欲颓( )

yù

qǐn

tuí

xìng

寝 ( )

荇( )

栏目导航

竞

竟

jìng

【竞争、竞赛】

jìng

【究竟、毕竟】

念

衾

niàn

【惦念、怀念】

qīn

【衾枕、衾衽】

栏目导航

五色交辉:

歇:

夕阳欲颓:

沉鳞竞跃:

欲界之仙都:

这里形容石壁色彩斑斓。五色:古代以

黄、青、黑、白、赤为正色。交辉:交相

辉映。

消散。

太阳快要落山了。颓:坠落。

潜游在水中的鱼争相跳出水面。

沉鳞:潜游在水中的鱼。

人间天堂。

栏目导航

念无与为乐者:

相与:

但少闲人:

想到没有可以交谈取乐的人。念:

考虑,想到。

一同,一起。

只是缺少清闲的人。但:只是,闲人:

清闲的人。

栏目导航

1、实词

1) 四时:

2) 交辉:

3) 奇:

4) 空明:

栏目导航

四季。

交相辉映。

指奇山异水。

形容水的澄澈。

1) 山川之美

2) 盖竹柏影也

3) 但少闲人如吾两人者耳

2 .虚词

之:介词,的。

也:语气助词,吧。

耳:助词,罢了。

栏目导航

相与步于中庭 步:名词作动词,散步。

栏目导航

书

答谢中书书 书:前者的书为官职名。

答谢中书书 书:后者书为书信。

与

未复有能与奇者 与:这里指欣赏。

念无与为乐者 与:和,同。

栏目导航

四时俱备

晓雾将歇

夕日欲颓

栏目导航

古义:季节。 今义:时间。

古义:消散。 今义:休息。

古义:坠落。 今义:坍塌。

念无与为乐者 古义:想到,考虑。

今义:惦记,诵读。

但少闲人如吾两人者耳

古义:只是。

今义:常用于转折连词。

栏目导航

示例:念无与乐者

【省略句】

栏目导航

点拨:这句省略了主语“吾”。

示例:相与步于中庭

【倒装句】

栏目导航

点拨:“于中庭”作“步”的状语,后置,正常的

语序为“于中庭相与步”。

1.山川之美,古来共谈。

【品析】

栏目导航

此句总领全文,从古至今,以“共谈”概说人人皆爱,以“美”点明全文中心。山水相映之美。有山无水则无趣,有水无山又乏味。山水相伴相映,则神采焕然,情味盎然。

此句强调了色彩配合所产生的美。石岩壁立千仞,五色争辉,众彩纷呈,熠熠耀光,就如五彩锦缎上缀以碧玉翡翠,顿成奇观。两岸犹如悬着两幅锦幛,上有蓝天作背景,下有流水为衬托,且倒影入清流,景象则更为绚丽动人。

【品析】

2.两岸石壁,五色交辉。

栏目导航

3.晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

此句写出了作者观察的极细,把握了事物特征,描摹山水情态,使人目随笔转,情偕意迁,晨景热烈欢跃,给人以美的感受。早晨,先是白雾缭绕,继而是如絮如带,再而是似烟似缕,最后不见雾纱,只见晨曦,猿啼鸟鸣,众音齐会,生机勃勃。

【品析】

栏目导航

4.元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

时值冬初,寒意森森,正“解衣欲睡”之时,月色悄然入户,于是作者“欣然起行”。“欣然”写其兴奋喜悦之情。引出下句“念无与为乐者”,“念”由“行”转化而来,写出心理活动的变化过程,文情也显得跌宕起伏。

【品析】

栏目导航

5.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

“积水空明”写月光的清澈透明,“藻、荇交横”写竹柏倒影的清丽淡雅。作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

【品析】

栏目导航

6.何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

寥寥数语,意味隽永:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲──种种难言的感情尽在其中;语言凝练,含蓄深沉,精美传神。

【品析】

栏目导航

【探究一】《答谢中书书》这篇短文运用了“寓情于景”的表达方法,试分析作者是如何通过景物描写来抒发内心情感的?

栏目导航

《答谢中书书》表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。文章开头写道“山川之美,古来共谈”,这个“美”字,是山川风物的客观形态,也是作者对山川景物的审美感受──愉悦,“实欲界之仙都”,使在山水之中飘飘欲仙的自得之态跃然纸上。“自康乐以来,未复有能与其奇者”,自从谢灵运以来,没有能够欣赏它的妙处的人了,而作者却能够从中发现无尽的乐趣,带有自豪之感。

【点拨】

栏目导航

【探究二】有人说陶弘景的《答谢中书书》是将多种美凝聚在一起,构成一幅美丽迷人的山水画轴。你认为都体现了那些美?

陶弘景的《答谢中书书》中展现了多种“美”。

其一:山水相映之美。山的峻峭,水的明丽。水的动势给山增加了活力,山的倒影给水铺上了异彩,二者相映成趣。

其二:色彩配合之美。两岸石壁,五色交辉;青林翠竹,四时俱备,蓝天作背景,绿水为衬托,绚丽动人,美不胜收。

【点拨】

栏目导航

其三:晨昏变化之美。清晨白雾缭绕,似烟似缕,猿啼鸟鸣生机勃勃;傍晚红日西沉,山色苍茫,飞鸟归林,猿猴息树,游鱼跃水。

其四:动静相衬之美。高峰为静,流水为动;林青竹翠为静,五色交辉为动;日出雾歇为静,猿鸟乱鸣为动;日落山暝为静,游鱼跃水为动。

栏目导航

探究三:《记承天寺夜游》中“闲人”的含义。

“闲人”,这里并非是指闲极无聊、无所事事的人,而是指具有闲情雅致的人。作者与张怀民欣赏月夜景致时感慨到“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”表面上是自嘲地说自己和张怀民是清闲的人,闲来无事才出来赏月的,实际上却为自己的行为而自豪──月夜处处都有,有了人的欣赏才有美,只有此时此地的月夜才是最幸运的,因为有情趣高雅的人欣赏它。

【点拨】

栏目导航

探究四:《记承天寺夜游》文中并未直接叙述作者和张怀民的友情,但字里行间却可看出两人的亲密无间,从哪里可以看出来?

从文中“遂至承天寺”可看出他去“寻张怀民”的不假思索。而“怀民亦未寝”则显示出两个人的“心有灵犀”。两个人的关系甚笃,通过“相与步于中庭”体现得极为充分。结尾句“但少闲人如吾两人者耳”更是直接表明了作者与张怀民的志同道合。

【点拨】

栏目导航

【对偶】

结构相同或基本相同、字数相等、意义上密切相连的两个短语或句子,对称地排列,这种辞格叫对偶。

对偶,从形式上看,音节整齐匀称,节律感强;从内容上看,凝练集中,概括力强。

栏目导航

文章中的对偶句式:

山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;

夕日欲颓,沈鳞竞跃。

栏目导航

《答谢中书书》这篇小品语言言简意赅,无一句之虚,无一字之冗。先言“高峰”给人以印象,再以“入云”给人以具象。同样,先以“清流”使人初感,“见底”则给人以实感。“五色交辉”、“猿鸟乱鸣”、“沉鳞竞跃”中“交”、“乱”、“竞”几个副词的运用,使颜色、声音、动作的状态表露无遗。本文以四言句为主,很是整饬,最后以长句收束,好似滔滔急流,泻入大海。

凝练的语言

栏目导航

《记承天寺夜游》这篇同样是极富特色,言简意赅。特别是文中最后一句“但少闲人如吾二人者耳”,意味深远,道尽了诗人心中的不平之气。以别人的不“闲”反衬“吾两人”的“闲”。这哪里是甘心去做“闲人”,然而又不得不做,只好对月空叹息,寄情于山水间耳。此种微妙复杂的情感尽在其中,款款情思经历了几多转折,终于稳定于平和容止的心境中,作者从大自然的美景中寻求到精神的寄托,以宠辱不惊、淡然顺变来维护自尊,这篇在逆境中的小品更能折射出苏轼旷达的人格魅力!

栏目导航

言简意赅

《记承天寺夜游》第三层写景。作者惜墨如金,只用十八个字,就营造出一个月光澄碧、竹影斑驳、幽静迷人的夜景。读者自可以发挥想象:月光清朗,洒落庭中,那一片清辉白茫茫一片好似积水空潭一般,更妙的是,“水”中还有水草漂浮,游荡,于是乎恍恍然便如仙境一般了。作者的高妙之处在于,以竹、柏之影与月光两种事物相互映衬,运用比拟、比喻的手法,恰如其分地渲染了景色的幽美肃穆。

精妙的写景

栏目导航

《记承天寺夜游》第四层议论,作者感慨到:“何夜无月,何处无竹柏”,可见有此闲情雅致来欣赏这番景色的,除了他与张怀民外,恐怕就不多了,整篇的点睛之笔是“闲人”二字,苏轼谪居黄州,“不得签书公事”,所担任的只是个有名无实的官,与儒家的“经世济民”之理想相去甚远,即所谓“闲人”之表层意义,它委婉地反映了苏轼宦途失意的苦闷;从另一个方面来看,月光至美,

含蓄的议论

栏目导航

〈接上页〉竹影至丽,而人所不识,唯此二人能有幸领略,岂非快事!苏轼的思想横跨儒释道三家,这便使他的处世态度有极大的包容性,可以说是宠辱不惊,进退自如。当然,他在逆境中的篇章更能折射出他的人格魅力!

栏目导航

答谢中书书

答谢中书书

山川之美

古来共谈

静景

动景

高峰入云(仰视)清流见底(俯瞰)

两岸石壁(平视)

青林翠竹(平视)

晓雾将歇(朝)

猿鸟乱听(听觉)

夕阳欲颓(夕)

沉鳞竞跃(视觉)

实 欲 界 之 仙 都

(抒情)

栏目导航

记承天寺夜游

记承天寺夜游

叙事

绘景

抒情

庭中散步

庭中月色闲

感情复杂

栏目导航

《答谢中书书》是陶弘景写给朋友的一封信,虽只有六十八字,但概括古今,包罗四时,兼顾朝夕,山川草木,飞禽走兽,抒情议论,各类具备,真是尺幅容千里,片言役百意。学习它就是要学习作者高超的艺术笔力,学会鉴赏它的美学价值。培养自己热爱自然、崇尚自然的美好感情。

《记承天寺夜游》给我们的启示是:一个人在人生的旅途上,不可能坦坦荡荡,一帆风顺;遇到困难,感受挫折,都是很正常的。只要我们不失自信,用恬静豁达的心境,来面对困难,那么无论什么样的艰难险阻都将被你踩在脚下。别忘了,要把你的这些感受传给那些正在遭遇困难的人们!

栏目导航

承天寺又名月台寺,位于崇阳门东南、南俊巷东侧。承天寺屡修屡废,历经千年,建筑规模却越来越大,与开元寺、崇福寺并称为“泉州三大丛林”。鼎盛时期殿宇曾达40多座,海内外许多名僧大德出其门庭。

承天寺环境清幽,颇具城市山林之概,

是闹市难得的一片园林缘地。

承天寺

栏目导航

被称为“城市山林”的十奇景分别是:偃松清风、方池梅影、卷帘朝日、榕径午荫、塔无栖禽、瑶台明月、推蓬雨夜、啸庵竹声、鹦歌暮云、石如鹦鹉。

南宋泉州太守王十朋将这十景加以总结,写有“十奇”诗七律十首,后明书法家张瑞图将这十景书刻于碑文,传之后世。但也有人认为“月台倒影”、“一尘不染”、“梅石生香”各为十景之一。

承天寺

栏目导航

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》