第二十课 落日的幻觉

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

返回主页

导航栏

作者简介:

京报集团高级记者、专职阅评员

中国科普记协会长

全国晚报科学编辑记者学会会长

北京科技记者编辑协会理事长

北京市新闻出版局审读组成员

长期担任《北京晚报》科普专版负责人及《北京晚报》科教部主任,见证了中国媒体科普宣传和科技报道在改革开放后发展变革的全过程。

主要作品:

《落日的幻觉》

返回主页

导航栏

这篇文章介绍日落时一些自然现象产生的原因,是一篇事理说明文。

文章首先从人们观注日出和而不太重视欣赏日落写起,引用两句古诗推测人们的心理,引出下一段对日落景象的描写。描写之后,用一个过渡段,点明这种奇异的景象其实是人的一种幻觉,引出下文对这种幻觉产生原因的说明。

第四段以下是全文的重点,阐述各种日落现象背后的科学道理。

落日颜色深黄、殷红,是因为日落时大气层增厚,而波光较短的黄色和红色光则具有较强的穿透力。这是光线散射原理。

暗弧和亮弧的产生,既有光线散射原理,同时也是由于地球表面和大气层都是弯曲的,高层和低层密度不同,从而造成了光线的暗和亮;而美丽的紫光,则是人眼的叠合效应造成的。

日落时肉眼看见的太阳是扁的,这是光线折射原理。有关折射原理,我们还可以参照“有关资料”中《长河落日扁》一文。

最后一段说明日落时的太阳看上去要比高挂天空时大很多。这一段没有说明原理,而是用仪器观察以及实际生活中的照相证明,所谓变大其实也是一种幻觉,而不是太阳真的变大了。

返回主页

导航栏

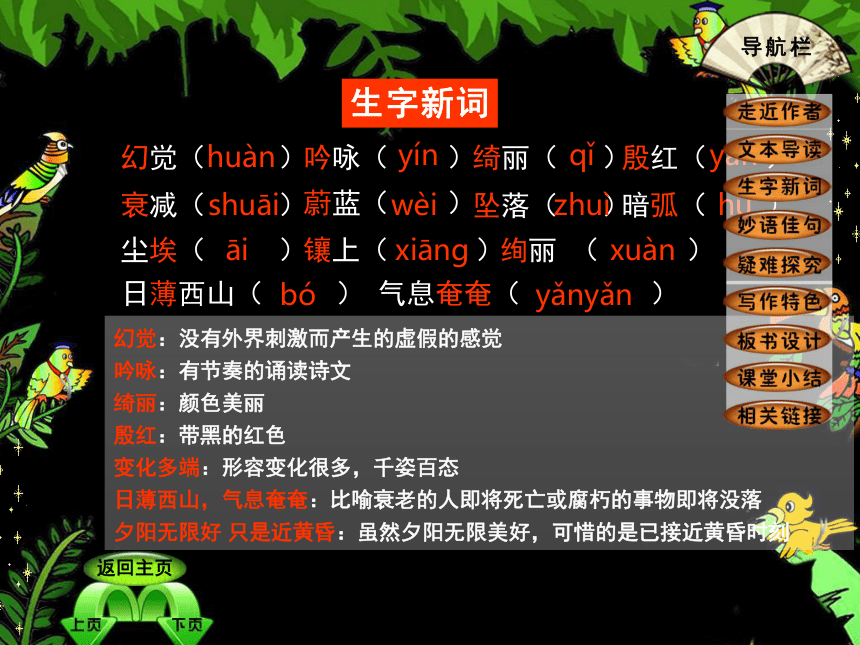

幻觉:没有外界刺激而产生的虚假的感觉 吟咏:有节奏的诵读诗文 绮丽:颜色美丽 殷红:带黑的红色 变化多端:形容变化很多,千姿百态 日薄西山,气息奄奄:比喻衰老的人即将死亡或腐朽的事物即将没落 夕阳无限好 只是近黄昏:虽然夕阳无限美好,可惜的是已接近黄昏时刻

生字新词

幻觉( )

huàn

返回主页

吟咏( )

yín

衰减( )

shuāi

蔚蓝( )

wèi

绮丽( )

qǐ

尘埃( )

āi

殷红( )

yān

坠落( )

zhuì

暗弧( )

hú

镶上( )

xiāng

绚丽 ( )

xuàn

日薄西山( )

bó

气息奄奄( )

yǎnyǎn

导航栏

示例:①太阳静静地躺住西方地平线上,变得如此之大,颜色是那样深黄、殷红;它缓缓坠落,接近地平线时竟缩身变扁。②全天无云,不要忘记回头,你会发现背后的天空中现出神秘的蓝灰色暗弧,暗弧外面还锻有明显的亮弧。而一住暗弧和亮弧上升的同时,西方天空还会出现迷人的紫光,随着太阳的坠落凛光下移,接近地平线时才消失。

1 描写生动形象,富有美感,容易激发读者丰富的想像力的句子。

返回主页

导航栏

(1)人们都喜爱观赏日出,无不赞叹太阳升起时的壮观景象。

人们都喜爱观赏日出,都赞叹太阳升起时的壮观景象。

(2)就连我们的古人不也留下“夕阳无限好,只是近黄昏”的诗句吗

我们的古人也留下了“夕阳无限好,只是近黄昏”的诗句。

小结:原文用双重否定句式,表达肯定的意思。起强调的作用,强调人们对日出的喜爱。

2 体会每组两个语句的表达效果有什么不同。

返回主页

导航栏

疑难探究

作者在第二段描写了日落时的哪些景象?

1.

【点拨】第二段首先用一句话概括,告诉我们日落的景象同样壮观、美丽、神秘而迷人。为什么这么说呢?作者从三个方面进行描写。一是太阳好像变大了,而且颜色深黄、殷红。二是它的外形,接近地平线时也像变成扁的了。三是有云时会看见灿烂的晚霞,无云时则会出现另一种美景:背后的天空中现出神秘的蓝灰色暗弧,暗弧外面还镶有明显的亮弧,在暗弧和亮弧上升的同时,西方天空会出现迷人的紫光。

这些描写,像日落时太阳变大、颜色深红但没有热度、有时会出现晚霞等,我们不少人都有体会,而有些现象则不太容易观察到,可适当引导学生要勤于观察。

返回主页

导航栏

第5段中的“这种奇妙的大气光学现象”指的是什么?

【点拨】由于地球表面和大气层都是弯曲的,接近地平线的太阳的光线穿过大气层时,其距离远大于高层,所以进入底层的光线迅速衰减,再加上太阳沉入地平线后所造成的地球影子,就呈现出天空中蓝灰色的暗弧;而高层大气密度小,光散射弱,就产生了暗弧上的亮弧。

探究三:本文的结构安排有怎样的特点? 文章先从日常生活写起,并引用古诗文增加文章的趣味性和生动性。然后在说明前使用描写的表达方式,用一段文字来描写日落时的种种景观,引起读者的阅读兴趣。在此基础上,逐段说明这些景观背后的科学道理。文章说明部分的顺序,既照顾了第二段的描写顺序,同时也考虑到科学原理的复杂与简单,所以是从颜色以及与颜色有关的暗弧、亮弧,说到太阳的外形以及大小。

2

疑难探究

返回主页

导航栏

《落日的幻觉》的说明对象是落日时容易引起人们幻觉的几种现象,文章从物理、天文等角度对现象的原因进行了简要的说明。文章先从日常生活写起,并引用古诗文增加文章的趣味性和生动性。然后在说明前使用描写的表达方式,用一段文字来描写日落时的种种景观,引起读者的阅读兴趣。在此基础上,逐段说明这些景观背后的科学道理。文章说明部分的顺序,既照顾了第二段的描写顺序,同时也考虑到科学原理的复杂与简单,所以是从颜色以及与颜色有关的暗弧、亮弧,说到太阳的外形以及大小。(接下页)

返回主页

返回主页

导航栏

(接上页)本文最大的特点就是文章前后两大部分语言的不同感觉,前面几段(1——3段)文字生动形象,富有美感,容易激发读者丰富的想像力,而后面几段文字平实准确,阐明科学道理,给人以知识,但却相对枯燥乏味,不易理解。在说明文中,描写的主要目的就是为了引起读者的阅读兴趣,使文章生动形象,而说明就不一样了,它要阐述科学道理,就必须追求正确和准确,防止读者出现理解偏差。作者能在吸引读者兴趣的基础上,对落日幻觉的原因进行阐述,使得说明文的阅读由枯燥变得生动,作用自然是显而易见的。

返回主页

返回主页

导航栏

返回主页

返回主页

日落时的幻觉

颜色深黄、殷红

神秘的暗弧,暗弧外面有亮弧

西方天空出现迷人的紫光

接近地平线时太阳变扁了

太阳好像变大了

产生幻觉的原因

光线散射和光波长短原理

地球表面和大气层的弯曲,光线

散射,大气层密度不同

眼睛的叠合效应

光线折射的原理

未说明原因(其实没有变大)

导航栏

课堂小结

返回主页

返回主页

色彩绚丽、变化多端的落日原来竟是我们自己的“幻觉”!这实在是让我们震撼!看来,那些司空见惯、似乎理所当然的事情,却并不一定符合科学道理!我们不能太过于相信我们自己的眼睛,因为眼睛所看到的并不一定就是事情的“真相”!

导航栏

链接一: 长河落日扁

李海沧

我很喜欢唐代诗人王维写的《使至塞上》这首诗,其中“大漠孤烟直,长河落日圆”这两句,读来自然、贴切,全无笔墨雕凿痕迹。但是,从来也没有从科学的角度加以推敲过。

前几年,偶然东临大海,隔着面纱似的薄雾观看跃然而出的红日。咦!刚升起的太阳竟是略有一点扁的。这使我想起了王维的诗,既然初升的太阳是扁的,落日怕也不会是圆的吧!碰巧,在一本书里找到了答案:落日是扁的,据观察是椭圆形的,短轴约比长轴短1/5。后来,眼见又得到证实。

落日为什么是扁的呢?这是光的折射现象在捣鬼。

不少人都有这样的经验:把筷子插入一只盛水的杯子里,看起来筷子是折成两段的,这就是光的折射现象。光在密度大的物质中跑得慢,在密度小的物质中跑得快。水的密度比空气大,于是,光在水和空气的界面上速度突然改变,造成光线曲折。

返回主页

返回主页

导航栏

那么在空气中光线会不会曲折呢?也会。原来空气的密度也不是均匀的。由于地心引力的关系,地球表面大气密度大,越往高处空气越稀薄,密度越小。这种密度的差别并不大,通常觉察不到光线由此产生的曲折。但是,太阳落山时,阳光斜着通过大气,距离很远,产生的折射已经可以使人明显地感觉到。这种折射越贴近地面越强。落日的上端和下端光线曲折得不一样,看起来就成扁的了。

在沙漠上或海面上,因为温度变化造成局部空气密度变化,也会使光线曲折。这样,人们有时就能看到平常看不到的远处景色,这就是所谓海市蜃楼。夏日炎炎之时,海水温度低于空气温度,贴近海面空气密度大。因此,处于地平线下的景物发出的光线成拱形传播,向下折到我们眼中,看起来景物悬在空中,像是仙山琼阁。我国渤海中的蓬莱仙境就是这样形成的。沙漠里的情况则相反,沙石吸热,温度比大气高,甚至放进一枚鸡蛋也能煮熟。(接下页)

返回主页

返回主页

导航栏

(接上页)这样,沙石附近空气密度特别低,使远处树木发出的光线弯曲,自下而上折入我们眼睛,并且形成倒影。这使在荒漠上备受干渴之苦的驼队觉得临近大湖、遇到绿洲了。然而终于是可望而不可即的幻影。千百年来的这些海市蜃楼,曾引起人们多少美妙的想像!

光的折射现象给人们带来的好处倒是实实在在的。三四百年来,利用这种现象设计制造的放大镜、望远镜、显微镜等光学仪器,使人们见到了秋毫之微末、天体之宏大,大大扩展了我们的眼界,为发展人类文明作出了很大的贡献。

看来,天天见到的落日之中还有一些科学道理呢!当然,我们不想以此来奚落王维;改他的佳作也大可不必,诗终究是诗。我们只想用此说明:司空见惯、似乎是理所当然的事,常常不一定符合科学道理。

(选自1980年1月11日《上海科技报》)

返回主页

返回主页

导航栏

链接二:写景作文的写作指导

第一、 要精心安排好你的写景顺序。

顺序乱了,你的景就会乱,别人看你的文章就会摸门不是脑,找不着头绪。请看毛主席的词:“北国风光,千里冰封,万里雪飘。”这是概括描写北方雪景;再以“望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔。山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高”来展现北国风光。这样由总到分,由概括到具体,景物描写不但全面,而且层次分明,读后印象深刻而清晰。因此,写作前,我们务必要找到一种合理的写作顺序,或逻辑、或空间、或时间,切忌乱描乱写,东拉西扯,七拼八凑。

第二、 注重用词用语和修辞。

古人在写景时尤善字斟句酌,他们年留下的许多句子都是我们学习的典范。贾岛的“僧敲月下门”、王安石的“春风又绿江南岸”就是他们炼字的结晶。那么,我们在写景的时候,不妨也学学古人,尽量地选用那些最能表现景物特点的词或句来描绘景物。

返回主页

返回主页

导航栏

导航栏

第三、 将作者的情感融于景物描写的字里行间。

任何写景的文章,并不仅仅单是为了写景,也就是为写景而写景,大凡写景的目的就是为了抒发个人的情感,表现作者的喜怒哀乐。因此,在写景的时候,作者要么满怀喜爱赞颂之情,要么满怀痛恨厌恶之情,并根据自己对景物的情感态度来选用不同的语言文字、修辞等对景物进行描绘。

鲁迅在回故乡时,因为心绪不好,所以他在《故乡》一文一开头就写道:时候既然是深冬;渐进故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一丝活气。这里作者选用的特定时间是“深冬”,冬天给人的感觉总是:凉的。用的词是:“阴晦、冷风、苍黄、横、萧索”这些词给人一种压抑、窒息的感觉,尤其是那个“横”字,更是让人联想到,那些村子简直就跟一个个死人一般,没有了生气,没有了一点活力。(接下页)

返回主页

返回主页

导航栏

(接上页)后来,他又写了一幅理想中故乡的画面:“深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜。”显然,作者的笔端所倾注的是一股浓浓的喜爱与赞扬之情。此时他所选用的是“深蓝、金黄、碧绿”等一些色彩艳丽的词语,通过这些词和“圆月、海边”一起把理想中的故乡描绘得特别美丽,生机一片。就以上两段的分析来看,写景时,作者务必将自己情感融于笔端,选择最有表现力的文字来表明自己的情感态度。

如:写描写日出的文字时,可以按日出(落)前→日出(落)时→日出(落)后的顺序写出特点。注意交待清楚自己的观察点,既要抓住太阳的静态特点,也要注意日出(落)时形状、颜色、光线等方面的变化,同时还可以进行适当的联想和想象。

返回主页

返回主页

导航栏

海上的日出

巴金

在船上,为了看日出,我特地起个大早。那时天还没有亮,周围是很寂静的,只有机器房的声音。

天空变成了浅蓝色,很浅很浅的;转眼间天边出现了一道红霞,慢慢儿扩大了它的范围,加强了它的光亮。我知道太阳要从那天际升起来了,便目不转睛地望着那里。

果然,过了一会儿,在那里就出现了太阳的一小半,红是红得很,却没有光亮。这太阳像负着什么重担似的,慢慢儿,一步一步地,努力向上面升起来,到了最后,终于冲破了云霞,完全跳出了海面。那颜色真红得可爱。一刹那间,这深红的东西,忽然发出夺目的光亮,射得人眼睛发痛,同时附近的云也添了光彩。

返回主页

返回主页

导航栏

有时太阳走入云里,它的光线却仍从云里透射下来,直射到水面上。这时候,人要分辨出何处是水,何处是天,很不容易,因为只能够看见光亮的一片。

有时天边有黑云,而且云片很厚。太阳出来了,人却不能够看见它。然而太阳在黑云里放射出光芒,透过黑云的周围,替黑云镶了一道光亮的金边,到后来才慢慢儿透出重围,出现在天空,把一片片黑云变成了紫云或红霞。这时候,光亮的不仅是太阳、云和海水,连我自己也成了光亮的了。

这不是很伟大的奇观么?

返回主页

返回主页

导航栏

返回主页

导航栏

作者简介:

京报集团高级记者、专职阅评员

中国科普记协会长

全国晚报科学编辑记者学会会长

北京科技记者编辑协会理事长

北京市新闻出版局审读组成员

长期担任《北京晚报》科普专版负责人及《北京晚报》科教部主任,见证了中国媒体科普宣传和科技报道在改革开放后发展变革的全过程。

主要作品:

《落日的幻觉》

返回主页

导航栏

这篇文章介绍日落时一些自然现象产生的原因,是一篇事理说明文。

文章首先从人们观注日出和而不太重视欣赏日落写起,引用两句古诗推测人们的心理,引出下一段对日落景象的描写。描写之后,用一个过渡段,点明这种奇异的景象其实是人的一种幻觉,引出下文对这种幻觉产生原因的说明。

第四段以下是全文的重点,阐述各种日落现象背后的科学道理。

落日颜色深黄、殷红,是因为日落时大气层增厚,而波光较短的黄色和红色光则具有较强的穿透力。这是光线散射原理。

暗弧和亮弧的产生,既有光线散射原理,同时也是由于地球表面和大气层都是弯曲的,高层和低层密度不同,从而造成了光线的暗和亮;而美丽的紫光,则是人眼的叠合效应造成的。

日落时肉眼看见的太阳是扁的,这是光线折射原理。有关折射原理,我们还可以参照“有关资料”中《长河落日扁》一文。

最后一段说明日落时的太阳看上去要比高挂天空时大很多。这一段没有说明原理,而是用仪器观察以及实际生活中的照相证明,所谓变大其实也是一种幻觉,而不是太阳真的变大了。

返回主页

导航栏

幻觉:没有外界刺激而产生的虚假的感觉 吟咏:有节奏的诵读诗文 绮丽:颜色美丽 殷红:带黑的红色 变化多端:形容变化很多,千姿百态 日薄西山,气息奄奄:比喻衰老的人即将死亡或腐朽的事物即将没落 夕阳无限好 只是近黄昏:虽然夕阳无限美好,可惜的是已接近黄昏时刻

生字新词

幻觉( )

huàn

返回主页

吟咏( )

yín

衰减( )

shuāi

蔚蓝( )

wèi

绮丽( )

qǐ

尘埃( )

āi

殷红( )

yān

坠落( )

zhuì

暗弧( )

hú

镶上( )

xiāng

绚丽 ( )

xuàn

日薄西山( )

bó

气息奄奄( )

yǎnyǎn

导航栏

示例:①太阳静静地躺住西方地平线上,变得如此之大,颜色是那样深黄、殷红;它缓缓坠落,接近地平线时竟缩身变扁。②全天无云,不要忘记回头,你会发现背后的天空中现出神秘的蓝灰色暗弧,暗弧外面还锻有明显的亮弧。而一住暗弧和亮弧上升的同时,西方天空还会出现迷人的紫光,随着太阳的坠落凛光下移,接近地平线时才消失。

1 描写生动形象,富有美感,容易激发读者丰富的想像力的句子。

返回主页

导航栏

(1)人们都喜爱观赏日出,无不赞叹太阳升起时的壮观景象。

人们都喜爱观赏日出,都赞叹太阳升起时的壮观景象。

(2)就连我们的古人不也留下“夕阳无限好,只是近黄昏”的诗句吗

我们的古人也留下了“夕阳无限好,只是近黄昏”的诗句。

小结:原文用双重否定句式,表达肯定的意思。起强调的作用,强调人们对日出的喜爱。

2 体会每组两个语句的表达效果有什么不同。

返回主页

导航栏

疑难探究

作者在第二段描写了日落时的哪些景象?

1.

【点拨】第二段首先用一句话概括,告诉我们日落的景象同样壮观、美丽、神秘而迷人。为什么这么说呢?作者从三个方面进行描写。一是太阳好像变大了,而且颜色深黄、殷红。二是它的外形,接近地平线时也像变成扁的了。三是有云时会看见灿烂的晚霞,无云时则会出现另一种美景:背后的天空中现出神秘的蓝灰色暗弧,暗弧外面还镶有明显的亮弧,在暗弧和亮弧上升的同时,西方天空会出现迷人的紫光。

这些描写,像日落时太阳变大、颜色深红但没有热度、有时会出现晚霞等,我们不少人都有体会,而有些现象则不太容易观察到,可适当引导学生要勤于观察。

返回主页

导航栏

第5段中的“这种奇妙的大气光学现象”指的是什么?

【点拨】由于地球表面和大气层都是弯曲的,接近地平线的太阳的光线穿过大气层时,其距离远大于高层,所以进入底层的光线迅速衰减,再加上太阳沉入地平线后所造成的地球影子,就呈现出天空中蓝灰色的暗弧;而高层大气密度小,光散射弱,就产生了暗弧上的亮弧。

探究三:本文的结构安排有怎样的特点? 文章先从日常生活写起,并引用古诗文增加文章的趣味性和生动性。然后在说明前使用描写的表达方式,用一段文字来描写日落时的种种景观,引起读者的阅读兴趣。在此基础上,逐段说明这些景观背后的科学道理。文章说明部分的顺序,既照顾了第二段的描写顺序,同时也考虑到科学原理的复杂与简单,所以是从颜色以及与颜色有关的暗弧、亮弧,说到太阳的外形以及大小。

2

疑难探究

返回主页

导航栏

《落日的幻觉》的说明对象是落日时容易引起人们幻觉的几种现象,文章从物理、天文等角度对现象的原因进行了简要的说明。文章先从日常生活写起,并引用古诗文增加文章的趣味性和生动性。然后在说明前使用描写的表达方式,用一段文字来描写日落时的种种景观,引起读者的阅读兴趣。在此基础上,逐段说明这些景观背后的科学道理。文章说明部分的顺序,既照顾了第二段的描写顺序,同时也考虑到科学原理的复杂与简单,所以是从颜色以及与颜色有关的暗弧、亮弧,说到太阳的外形以及大小。(接下页)

返回主页

返回主页

导航栏

(接上页)本文最大的特点就是文章前后两大部分语言的不同感觉,前面几段(1——3段)文字生动形象,富有美感,容易激发读者丰富的想像力,而后面几段文字平实准确,阐明科学道理,给人以知识,但却相对枯燥乏味,不易理解。在说明文中,描写的主要目的就是为了引起读者的阅读兴趣,使文章生动形象,而说明就不一样了,它要阐述科学道理,就必须追求正确和准确,防止读者出现理解偏差。作者能在吸引读者兴趣的基础上,对落日幻觉的原因进行阐述,使得说明文的阅读由枯燥变得生动,作用自然是显而易见的。

返回主页

返回主页

导航栏

返回主页

返回主页

日落时的幻觉

颜色深黄、殷红

神秘的暗弧,暗弧外面有亮弧

西方天空出现迷人的紫光

接近地平线时太阳变扁了

太阳好像变大了

产生幻觉的原因

光线散射和光波长短原理

地球表面和大气层的弯曲,光线

散射,大气层密度不同

眼睛的叠合效应

光线折射的原理

未说明原因(其实没有变大)

导航栏

课堂小结

返回主页

返回主页

色彩绚丽、变化多端的落日原来竟是我们自己的“幻觉”!这实在是让我们震撼!看来,那些司空见惯、似乎理所当然的事情,却并不一定符合科学道理!我们不能太过于相信我们自己的眼睛,因为眼睛所看到的并不一定就是事情的“真相”!

导航栏

链接一: 长河落日扁

李海沧

我很喜欢唐代诗人王维写的《使至塞上》这首诗,其中“大漠孤烟直,长河落日圆”这两句,读来自然、贴切,全无笔墨雕凿痕迹。但是,从来也没有从科学的角度加以推敲过。

前几年,偶然东临大海,隔着面纱似的薄雾观看跃然而出的红日。咦!刚升起的太阳竟是略有一点扁的。这使我想起了王维的诗,既然初升的太阳是扁的,落日怕也不会是圆的吧!碰巧,在一本书里找到了答案:落日是扁的,据观察是椭圆形的,短轴约比长轴短1/5。后来,眼见又得到证实。

落日为什么是扁的呢?这是光的折射现象在捣鬼。

不少人都有这样的经验:把筷子插入一只盛水的杯子里,看起来筷子是折成两段的,这就是光的折射现象。光在密度大的物质中跑得慢,在密度小的物质中跑得快。水的密度比空气大,于是,光在水和空气的界面上速度突然改变,造成光线曲折。

返回主页

返回主页

导航栏

那么在空气中光线会不会曲折呢?也会。原来空气的密度也不是均匀的。由于地心引力的关系,地球表面大气密度大,越往高处空气越稀薄,密度越小。这种密度的差别并不大,通常觉察不到光线由此产生的曲折。但是,太阳落山时,阳光斜着通过大气,距离很远,产生的折射已经可以使人明显地感觉到。这种折射越贴近地面越强。落日的上端和下端光线曲折得不一样,看起来就成扁的了。

在沙漠上或海面上,因为温度变化造成局部空气密度变化,也会使光线曲折。这样,人们有时就能看到平常看不到的远处景色,这就是所谓海市蜃楼。夏日炎炎之时,海水温度低于空气温度,贴近海面空气密度大。因此,处于地平线下的景物发出的光线成拱形传播,向下折到我们眼中,看起来景物悬在空中,像是仙山琼阁。我国渤海中的蓬莱仙境就是这样形成的。沙漠里的情况则相反,沙石吸热,温度比大气高,甚至放进一枚鸡蛋也能煮熟。(接下页)

返回主页

返回主页

导航栏

(接上页)这样,沙石附近空气密度特别低,使远处树木发出的光线弯曲,自下而上折入我们眼睛,并且形成倒影。这使在荒漠上备受干渴之苦的驼队觉得临近大湖、遇到绿洲了。然而终于是可望而不可即的幻影。千百年来的这些海市蜃楼,曾引起人们多少美妙的想像!

光的折射现象给人们带来的好处倒是实实在在的。三四百年来,利用这种现象设计制造的放大镜、望远镜、显微镜等光学仪器,使人们见到了秋毫之微末、天体之宏大,大大扩展了我们的眼界,为发展人类文明作出了很大的贡献。

看来,天天见到的落日之中还有一些科学道理呢!当然,我们不想以此来奚落王维;改他的佳作也大可不必,诗终究是诗。我们只想用此说明:司空见惯、似乎是理所当然的事,常常不一定符合科学道理。

(选自1980年1月11日《上海科技报》)

返回主页

返回主页

导航栏

链接二:写景作文的写作指导

第一、 要精心安排好你的写景顺序。

顺序乱了,你的景就会乱,别人看你的文章就会摸门不是脑,找不着头绪。请看毛主席的词:“北国风光,千里冰封,万里雪飘。”这是概括描写北方雪景;再以“望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔。山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高”来展现北国风光。这样由总到分,由概括到具体,景物描写不但全面,而且层次分明,读后印象深刻而清晰。因此,写作前,我们务必要找到一种合理的写作顺序,或逻辑、或空间、或时间,切忌乱描乱写,东拉西扯,七拼八凑。

第二、 注重用词用语和修辞。

古人在写景时尤善字斟句酌,他们年留下的许多句子都是我们学习的典范。贾岛的“僧敲月下门”、王安石的“春风又绿江南岸”就是他们炼字的结晶。那么,我们在写景的时候,不妨也学学古人,尽量地选用那些最能表现景物特点的词或句来描绘景物。

返回主页

返回主页

导航栏

导航栏

第三、 将作者的情感融于景物描写的字里行间。

任何写景的文章,并不仅仅单是为了写景,也就是为写景而写景,大凡写景的目的就是为了抒发个人的情感,表现作者的喜怒哀乐。因此,在写景的时候,作者要么满怀喜爱赞颂之情,要么满怀痛恨厌恶之情,并根据自己对景物的情感态度来选用不同的语言文字、修辞等对景物进行描绘。

鲁迅在回故乡时,因为心绪不好,所以他在《故乡》一文一开头就写道:时候既然是深冬;渐进故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一丝活气。这里作者选用的特定时间是“深冬”,冬天给人的感觉总是:凉的。用的词是:“阴晦、冷风、苍黄、横、萧索”这些词给人一种压抑、窒息的感觉,尤其是那个“横”字,更是让人联想到,那些村子简直就跟一个个死人一般,没有了生气,没有了一点活力。(接下页)

返回主页

返回主页

导航栏

(接上页)后来,他又写了一幅理想中故乡的画面:“深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜。”显然,作者的笔端所倾注的是一股浓浓的喜爱与赞扬之情。此时他所选用的是“深蓝、金黄、碧绿”等一些色彩艳丽的词语,通过这些词和“圆月、海边”一起把理想中的故乡描绘得特别美丽,生机一片。就以上两段的分析来看,写景时,作者务必将自己情感融于笔端,选择最有表现力的文字来表明自己的情感态度。

如:写描写日出的文字时,可以按日出(落)前→日出(落)时→日出(落)后的顺序写出特点。注意交待清楚自己的观察点,既要抓住太阳的静态特点,也要注意日出(落)时形状、颜色、光线等方面的变化,同时还可以进行适当的联想和想象。

返回主页

返回主页

导航栏

海上的日出

巴金

在船上,为了看日出,我特地起个大早。那时天还没有亮,周围是很寂静的,只有机器房的声音。

天空变成了浅蓝色,很浅很浅的;转眼间天边出现了一道红霞,慢慢儿扩大了它的范围,加强了它的光亮。我知道太阳要从那天际升起来了,便目不转睛地望着那里。

果然,过了一会儿,在那里就出现了太阳的一小半,红是红得很,却没有光亮。这太阳像负着什么重担似的,慢慢儿,一步一步地,努力向上面升起来,到了最后,终于冲破了云霞,完全跳出了海面。那颜色真红得可爱。一刹那间,这深红的东西,忽然发出夺目的光亮,射得人眼睛发痛,同时附近的云也添了光彩。

返回主页

返回主页

导航栏

有时太阳走入云里,它的光线却仍从云里透射下来,直射到水面上。这时候,人要分辨出何处是水,何处是天,很不容易,因为只能够看见光亮的一片。

有时天边有黑云,而且云片很厚。太阳出来了,人却不能够看见它。然而太阳在黑云里放射出光芒,透过黑云的周围,替黑云镶了一道光亮的金边,到后来才慢慢儿透出重围,出现在天空,把一片片黑云变成了紫云或红霞。这时候,光亮的不仅是太阳、云和海水,连我自己也成了光亮的了。

这不是很伟大的奇观么?

返回主页

返回主页

导航栏

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》