第七课 背影

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

导航栏

返回首页

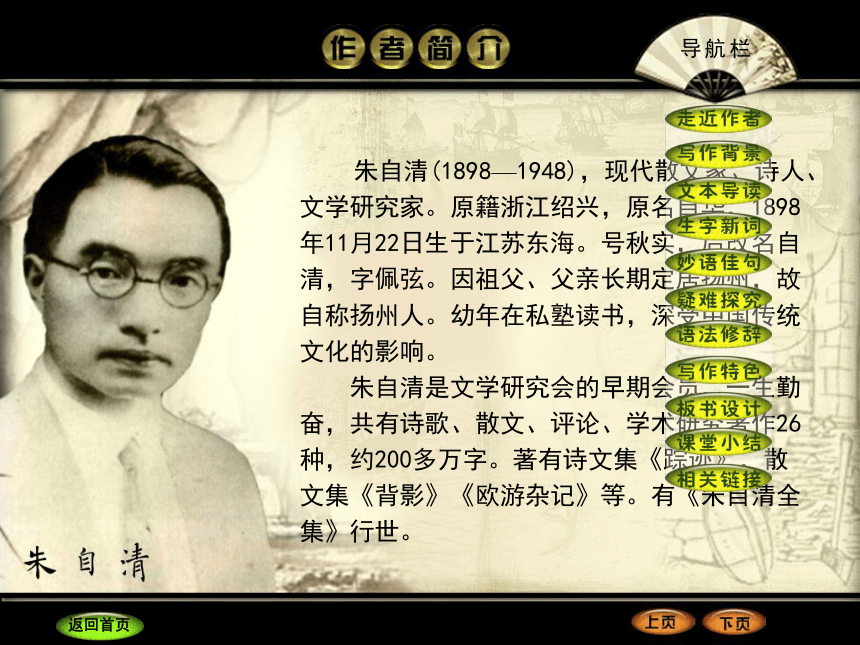

朱自清(1898—1948),现代散文家、诗人、文学研究家。原籍浙江绍兴,原名自华,1898年11月22日生于江苏东海。号秋实,后改名自清,字佩弦。因祖父、父亲长期定居扬州,故自称扬州人。幼年在私塾读书,深受中国传统文化的影响。

朱自清是文学研究会的早期会员,一生勤奋,共有诗歌、散文、评论、学术研究著作26种,约200多万字。著有诗文集《踪迹》,散文集《背影》《欧游杂记》等。有《朱自清全集》行世。

导航栏

返回首页

写作背景

《背影》是作者于1925年10月在清华任教时写的一篇纪实散文。作者谈写作动机时曾说:“我写《背影》就因为文中所引的父亲的来信里那句话。当时读了父亲的信,真的泪如泉涌,我父亲待我的许多好处,特别是《背影》里所叙的那一回。想起来跟在眼前一般无二,我这篇文只是写实。”

导航栏

返回首页

《背影》是一篇经典的叙事散文,通过对父亲在车站给儿子送行情景的描述,以父亲的“背影”为切入点表现了父亲对儿子无微不至的热爱和儿子对父亲的百般怀念。

《背影》的语言朴实,饱含深情。全文用白描记述不做任何的渲染,更没有华丽的词藻但是却将父子之间的亲情之爱表现的淋漓尽致,表现了作者扎实的语言功底。

导航栏

返回首页

赋闲 ( )

fù

chóu chú

pán shān

xiè

zhù

sāng

tuí

sù

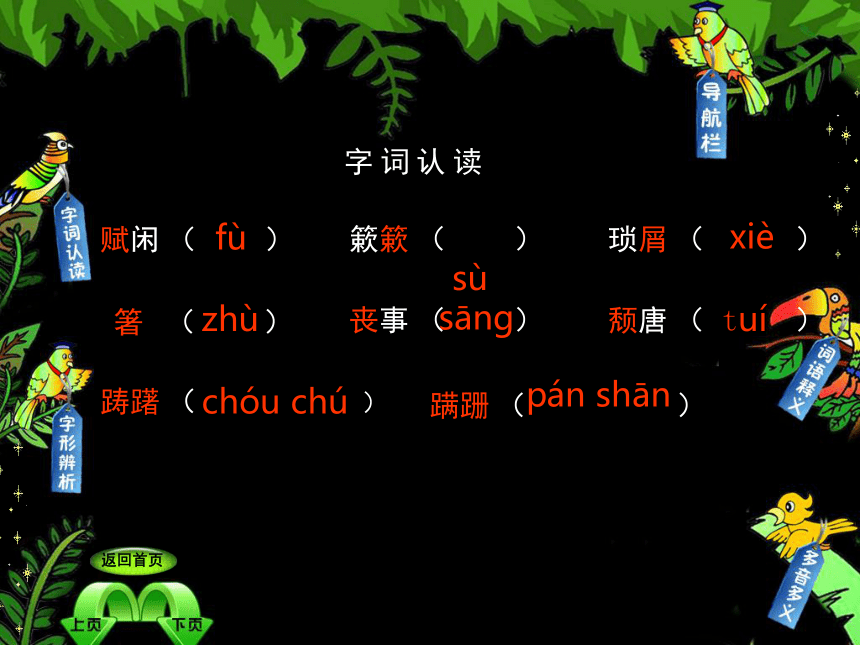

字词认读

簌簌 ( )

琐屑 ( )

箸 ( )

丧事 ( )

颓唐 ( )

踌躇 ( )

蹒跚 ( )

返回首页

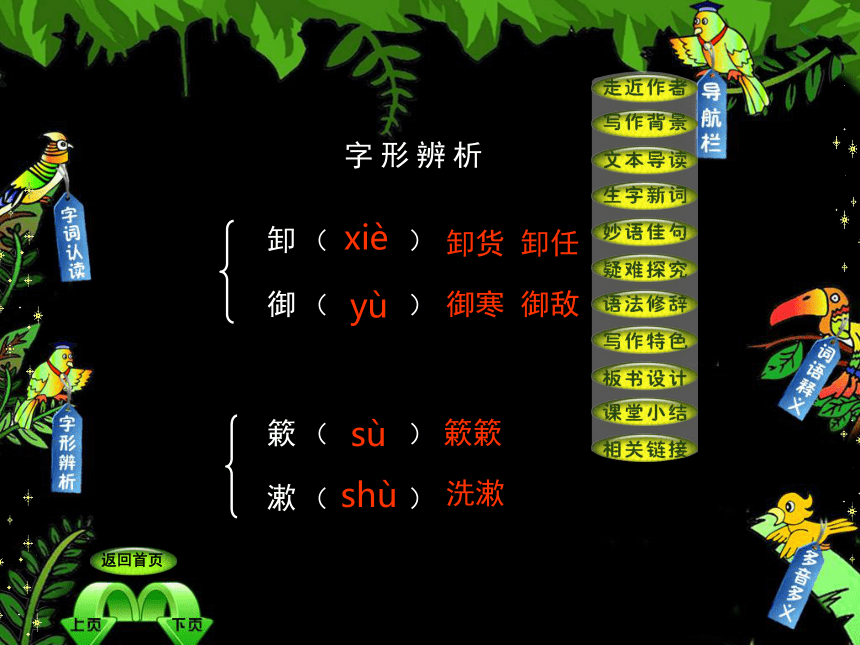

卸 ( )

御 ( )

簌 ( )

漱 ( )

卸货 卸任

御寒 御敌

簌簌

洗漱

字形辨析

yù

xiè

sù

shù

返回首页

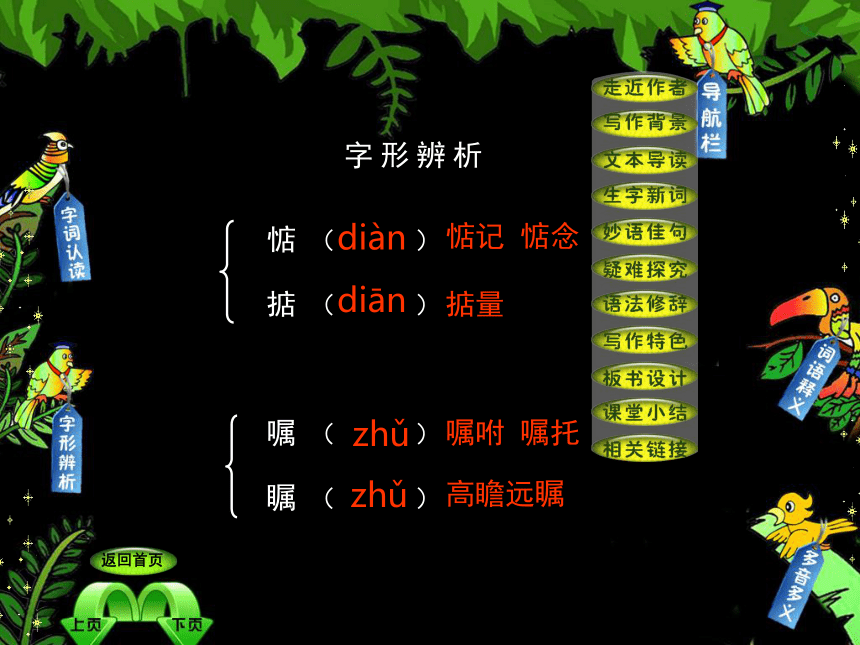

惦 ( )

掂 ( )

嘱 ( )

瞩 ( )

惦记 惦念

掂量

嘱咐 嘱托

高瞻远瞩

字形辨析

diān

diàn

zhǔ

zhǔ

返回首页

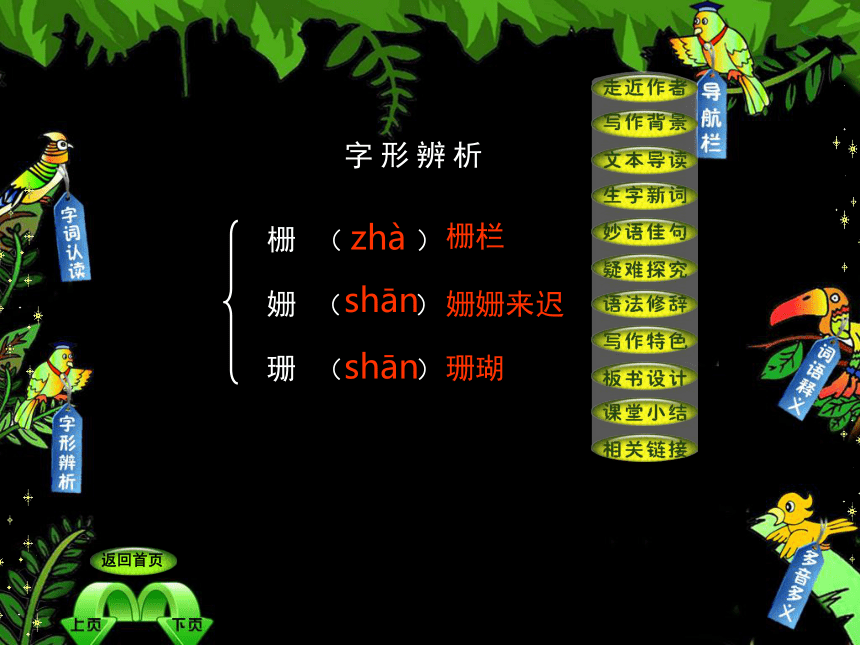

栅 ( )

姗 ( )

珊 ( )

栅栏

姗姗来迟

字形辨析

shān

zhà

shān

珊瑚

返回首页

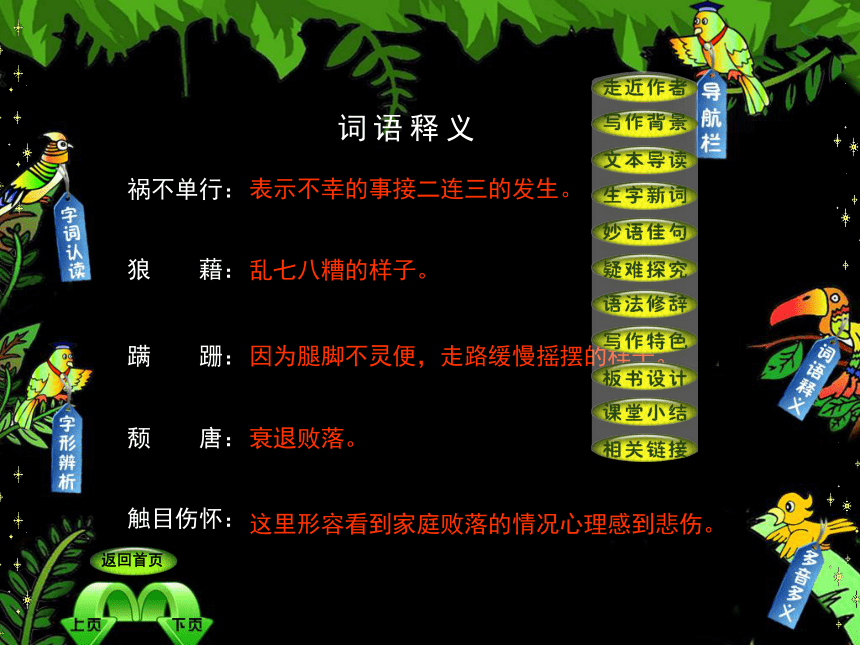

祸不单行:

狼 藉:

蹒 跚:

颓 唐:

触目伤怀:

乱七八糟的样子。

表示不幸的事接二连三的发生。

因为腿脚不灵便,走路缓慢摇摆的样子。

衰退败落。

词语释义

这里形容看到家庭败落的情况心理感到悲伤。

返回首页

奔

丧

bēn 奔跑

sāng 丧事

多音多义

bèn 投奔

sàng 丧尽天良

返回首页

【品析】这是文章中四次写到背影,可以说父亲的“背影”是整篇文章的精髓,它们将整篇文章贯穿起来。突出描写父亲的“背影”,从“背影”这一不同视角展现了儿子对父亲的爱,使得父亲那肥胖身躯变得异常的高大。

我与父亲不相见已二年余了,我最不能忘记的是他的背影。……他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。……等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。……我读到此处,在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影。

1

导航栏

返回首页

那年冬天,祖母死了,父亲的差使也交卸了,正是祸不单行的日子。

【品析】在这里交待了当时特定的背景,祖母去世,父亲沉浸在悲痛中;差使交卸了,一家人失去了依靠,父亲要为家人的生存担忧。文章的一开头就渲染了一个艰难、悲伤的氛围来衬托父亲为我所做的,表现父爱的伟大。

导航栏

2

返回首页

【品析】在这里作者运用了反讽的手法,“聪明过分”“太聪明了”是作者回想八年前在父亲面前对父爱不理解的那种心态太不应该了,表达了作者在当时对父爱的不理解以及现在的悔过。真正体会到了父亲深沉的爱。

我那时真是聪明过分,总觉他说话不大漂亮,非自己插嘴不可,但他终于讲定了价钱;就送我上车。……唉,我现在想想,那时真是太聪明了!

导航栏

3

返回首页

【品析】这段文字通过父亲穿铁道、爬月台的行动来刻画父亲的背影。作者连续用了五个典型的动词——“探”“穿”“攀”“缩”“倾”这一段动作的连续描写,栩栩如生。父亲对儿子关心、体贴、爱护之情通过这一连串的动作含蓄地表现出来了。

我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。

导航栏

4

返回首页

疑难探究

作者为什么选择背影这个特定角度来表现主题,有什么好处?

1.

【点拨】一般写人物,较多地从正面着笔,或写面部肖像,或写姿态服饰。正面写当然有正面的好处,但是从一个角度写多了,也会感到呆板乏味。《背影》则另辟蹊径。作者选择背影这个特定角度,以饱含深情的笔触,全力抒写父亲的背影,令人拍案叫绝。全文共写了四次“背影” ,而各不相同。写人物从背影这个角度着墨,为数很少。朱自清先生知难而上,选择背影这个新颖独特的角度,这时生活暗示给他的一种独特发现,也是表现事物的一种艺术创造,显露了作者不随人后,敢于创新的艺术才华。

导航栏

返回首页

关于文章主次的剪裁。

【点拨】文中写回家奔丧,写在南京游逛,都是一笔带过没有用太多的笔墨,因为这些和主题的关系不大。详细描写了送行的过程,其中也有主次,买橘子的过程写得较详细包括父亲的形象特征以及父亲穿过月台时的动作。写背影的笔墨,又特别的详细因为父亲的“背影”是整篇文章的灵魂,可见详细的原则是为了重点的突出。

2

疑难探究

导航栏

返回首页

文章中作者重点描写了父亲穿过铁道买橘子的过程,作者是怎样描写得的?为什么写的这样详细?

【点拨】作者对父亲穿过铁道的过程的描写,先作外貌描写,写衣帽,然后作动作描写,用特写镜头精细地描写爬月台地动作,还用自己的感情烘托这个背影。这个背影,在全部故事情节中是重中之中,是全文的主脑,最能体现父亲的爱心,所以写得这样详细。

3.

疑难探究

导航栏

返回首页

课文写父亲离去时得背影是怎样写的?有什么作用?

4.

【点拨】父亲离去的背影,放在人流中写,由近而远,由显而隐,并用自己的感情加以烘托。写这个背影,能表现这样的感情:为父爱感动得情不能已,一旦分手,格外依恋、惆怅,想到父亲前程艰难,又格外悲悯、辛酸。

疑难探究

导航栏

返回首页

根据语法特征及所表示的意义,将动词分为几类:

趋向动词,如:来、去、上、下、进、出、起来、去、上去、下去。

能愿动词,又叫“助动词”,是表示可能、必要、必然、意愿、估价等意义的动词。例如:会、可、要想、敢、敢于、该、当、难以、易于。

判断动词,现代汉语中判断动词只有一个“是”,表示是非、有无等意义。判断动词可以单独作谓语,主要作用是对事物加以判断或说明。

动词的分类

动 词

动词是表示动作、行为、存在、心理活动或发展变化的词。例如:

走 坐 听(动作行为) 爱 恨 怕(心理活动)

在 发生 (存在、变化、消失) 是 (判断)

能 能够 会(助动词) 上 下 进 (趋向动词)

导航栏

返回首页

他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子 。

本课中的一些动词

导航栏

返回首页

反语,也叫“倒反”“反话”。用与本来意思相反的词语或句子来表达本意的辞格,叫反语。反语表达的意思等于它的反义语句。正话反说,反话正说。

文章中的反语:

①我那时真是聪明过分,总觉他说话不大漂亮,非自己插嘴不可,但他终于讲定了价钱;就送我上车。

②唉,我现在想想,那时真是太聪明了!

反语

导航栏

返回首页

文章选择抓住人物的形象特征父亲的“背影”这一独特视角来立题命意、组织材料,在叙事中抒发父子深情。文章中四次出现了父亲的背影,贯穿文章的始终,以此来表达父亲对儿子的疼爱以及作者对以前不理解父亲的愧疚之情。

立意新颖

语言平实简洁

《背影》全是用白描记叙事实,不作任何的修饰、渲染。通篇写父亲多么关心爱护儿子,儿子又是多么感激思念父亲,但像“感激”等一类的抽象词,文章中却没有出现,也没有出现什么华丽的词汇,朴实而自然,表现出了作者的独具匠心。

导航栏

返回首页

整篇文章的抒情气氛是很浓的,但作者并没有用浓墨重彩去着意渲染。本文所记的都是日常生活中的一连串细小的事情,奔丧、送行、看行李、讲价钱、拣座位、穿铁道、爬月台、买橘子等,但作者在叙事和描写中抓住了最能表现人物内心世界的语言动作,用朴实的语言去直抒胸臆,表达父子间的深情。

寓情于叙事和描写

导航栏

返回首页

见面的背景

四个背影

四次流泪

祸不单行祖母死了,回家奔丧

父亲的差使也交卸了(失业)家中光景惨淡

开头

去买橘子时

告别时

泪光中的

第一次见父亲,睹家境,想起祖母悲哀

第二次见背影感动

第三次别父亲

第四次想背影

父子情深

导航栏

返回首页

这篇文章流露出了“淡淡的哀愁”,这种情绪要结合当时的时代背景作具体的分析。文中思想感情的基调是父子情深,是惜别之情。作者在文中表现的父亲的感情,哀愁不是主要的,主要的是应在逆境中镇定、宁静的深沉心情。课文中的另一种思想感情,是儿子对父亲的怀念、怜惜和感伤之情。这是儿子的这种复杂的感情,才衬托了父亲的那种复杂心情。这两种感情在文中是互相依存、互相映衬的。

导航栏

返回首页

朱自清出生在江苏东海县。他的出生,令全家上下喜气洋洋。朱自清曾有两个哥哥,还未成年就不幸相继夭折了。在他之后,又有了众多的弟妹。父亲对朱自清抱很大的希望,给他取名“自华”,这个名字源于苏东坡“腹有诗书气自华”的诗句。“自清”则是他在读北大预科时为了自警自策而改的名字。

1903年,朱自清6岁时,父亲朱鸿钧将家搬到了扬州,朱自清就是在那里度过了童年和少年。朱自清在家中颇受宠爱,但父母对他并不娇惯。他先随父亲识字,后到一家私塾念书。高等小学毕业后,考入了江苏省两淮中学,当时他身子结实,个子不高,坐在第

导航栏

返回首页

一排第一座。在老师眼中,这个孩子有点少年老成,不苟言笑,做事踏实,从不缺课。他平时喜欢看小说,对文学产生了浓厚的兴趣,有志向做一个“文学家”。毕业时,校方授予他品学兼优的奖状。

1916年夏,朱自清考进北京大学预科。1918年冬,朱自清就读北京大学哲学系一年级,他的父亲在江苏徐州谋事。《背影》所写就是从此之后发生的事情:在南京车站父子别离,于是便有了《背影》中那感人肺腑的一幕。

导航栏

返回首页

导航栏

返回首页

导航栏

返回首页

导航栏

返回首页

朱自清(1898—1948),现代散文家、诗人、文学研究家。原籍浙江绍兴,原名自华,1898年11月22日生于江苏东海。号秋实,后改名自清,字佩弦。因祖父、父亲长期定居扬州,故自称扬州人。幼年在私塾读书,深受中国传统文化的影响。

朱自清是文学研究会的早期会员,一生勤奋,共有诗歌、散文、评论、学术研究著作26种,约200多万字。著有诗文集《踪迹》,散文集《背影》《欧游杂记》等。有《朱自清全集》行世。

导航栏

返回首页

写作背景

《背影》是作者于1925年10月在清华任教时写的一篇纪实散文。作者谈写作动机时曾说:“我写《背影》就因为文中所引的父亲的来信里那句话。当时读了父亲的信,真的泪如泉涌,我父亲待我的许多好处,特别是《背影》里所叙的那一回。想起来跟在眼前一般无二,我这篇文只是写实。”

导航栏

返回首页

《背影》是一篇经典的叙事散文,通过对父亲在车站给儿子送行情景的描述,以父亲的“背影”为切入点表现了父亲对儿子无微不至的热爱和儿子对父亲的百般怀念。

《背影》的语言朴实,饱含深情。全文用白描记述不做任何的渲染,更没有华丽的词藻但是却将父子之间的亲情之爱表现的淋漓尽致,表现了作者扎实的语言功底。

导航栏

返回首页

赋闲 ( )

fù

chóu chú

pán shān

xiè

zhù

sāng

tuí

sù

字词认读

簌簌 ( )

琐屑 ( )

箸 ( )

丧事 ( )

颓唐 ( )

踌躇 ( )

蹒跚 ( )

返回首页

卸 ( )

御 ( )

簌 ( )

漱 ( )

卸货 卸任

御寒 御敌

簌簌

洗漱

字形辨析

yù

xiè

sù

shù

返回首页

惦 ( )

掂 ( )

嘱 ( )

瞩 ( )

惦记 惦念

掂量

嘱咐 嘱托

高瞻远瞩

字形辨析

diān

diàn

zhǔ

zhǔ

返回首页

栅 ( )

姗 ( )

珊 ( )

栅栏

姗姗来迟

字形辨析

shān

zhà

shān

珊瑚

返回首页

祸不单行:

狼 藉:

蹒 跚:

颓 唐:

触目伤怀:

乱七八糟的样子。

表示不幸的事接二连三的发生。

因为腿脚不灵便,走路缓慢摇摆的样子。

衰退败落。

词语释义

这里形容看到家庭败落的情况心理感到悲伤。

返回首页

奔

丧

bēn 奔跑

sāng 丧事

多音多义

bèn 投奔

sàng 丧尽天良

返回首页

【品析】这是文章中四次写到背影,可以说父亲的“背影”是整篇文章的精髓,它们将整篇文章贯穿起来。突出描写父亲的“背影”,从“背影”这一不同视角展现了儿子对父亲的爱,使得父亲那肥胖身躯变得异常的高大。

我与父亲不相见已二年余了,我最不能忘记的是他的背影。……他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。……等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。……我读到此处,在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影。

1

导航栏

返回首页

那年冬天,祖母死了,父亲的差使也交卸了,正是祸不单行的日子。

【品析】在这里交待了当时特定的背景,祖母去世,父亲沉浸在悲痛中;差使交卸了,一家人失去了依靠,父亲要为家人的生存担忧。文章的一开头就渲染了一个艰难、悲伤的氛围来衬托父亲为我所做的,表现父爱的伟大。

导航栏

2

返回首页

【品析】在这里作者运用了反讽的手法,“聪明过分”“太聪明了”是作者回想八年前在父亲面前对父爱不理解的那种心态太不应该了,表达了作者在当时对父爱的不理解以及现在的悔过。真正体会到了父亲深沉的爱。

我那时真是聪明过分,总觉他说话不大漂亮,非自己插嘴不可,但他终于讲定了价钱;就送我上车。……唉,我现在想想,那时真是太聪明了!

导航栏

3

返回首页

【品析】这段文字通过父亲穿铁道、爬月台的行动来刻画父亲的背影。作者连续用了五个典型的动词——“探”“穿”“攀”“缩”“倾”这一段动作的连续描写,栩栩如生。父亲对儿子关心、体贴、爱护之情通过这一连串的动作含蓄地表现出来了。

我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。

导航栏

4

返回首页

疑难探究

作者为什么选择背影这个特定角度来表现主题,有什么好处?

1.

【点拨】一般写人物,较多地从正面着笔,或写面部肖像,或写姿态服饰。正面写当然有正面的好处,但是从一个角度写多了,也会感到呆板乏味。《背影》则另辟蹊径。作者选择背影这个特定角度,以饱含深情的笔触,全力抒写父亲的背影,令人拍案叫绝。全文共写了四次“背影” ,而各不相同。写人物从背影这个角度着墨,为数很少。朱自清先生知难而上,选择背影这个新颖独特的角度,这时生活暗示给他的一种独特发现,也是表现事物的一种艺术创造,显露了作者不随人后,敢于创新的艺术才华。

导航栏

返回首页

关于文章主次的剪裁。

【点拨】文中写回家奔丧,写在南京游逛,都是一笔带过没有用太多的笔墨,因为这些和主题的关系不大。详细描写了送行的过程,其中也有主次,买橘子的过程写得较详细包括父亲的形象特征以及父亲穿过月台时的动作。写背影的笔墨,又特别的详细因为父亲的“背影”是整篇文章的灵魂,可见详细的原则是为了重点的突出。

2

疑难探究

导航栏

返回首页

文章中作者重点描写了父亲穿过铁道买橘子的过程,作者是怎样描写得的?为什么写的这样详细?

【点拨】作者对父亲穿过铁道的过程的描写,先作外貌描写,写衣帽,然后作动作描写,用特写镜头精细地描写爬月台地动作,还用自己的感情烘托这个背影。这个背影,在全部故事情节中是重中之中,是全文的主脑,最能体现父亲的爱心,所以写得这样详细。

3.

疑难探究

导航栏

返回首页

课文写父亲离去时得背影是怎样写的?有什么作用?

4.

【点拨】父亲离去的背影,放在人流中写,由近而远,由显而隐,并用自己的感情加以烘托。写这个背影,能表现这样的感情:为父爱感动得情不能已,一旦分手,格外依恋、惆怅,想到父亲前程艰难,又格外悲悯、辛酸。

疑难探究

导航栏

返回首页

根据语法特征及所表示的意义,将动词分为几类:

趋向动词,如:来、去、上、下、进、出、起来、去、上去、下去。

能愿动词,又叫“助动词”,是表示可能、必要、必然、意愿、估价等意义的动词。例如:会、可、要想、敢、敢于、该、当、难以、易于。

判断动词,现代汉语中判断动词只有一个“是”,表示是非、有无等意义。判断动词可以单独作谓语,主要作用是对事物加以判断或说明。

动词的分类

动 词

动词是表示动作、行为、存在、心理活动或发展变化的词。例如:

走 坐 听(动作行为) 爱 恨 怕(心理活动)

在 发生 (存在、变化、消失) 是 (判断)

能 能够 会(助动词) 上 下 进 (趋向动词)

导航栏

返回首页

他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子 。

本课中的一些动词

导航栏

返回首页

反语,也叫“倒反”“反话”。用与本来意思相反的词语或句子来表达本意的辞格,叫反语。反语表达的意思等于它的反义语句。正话反说,反话正说。

文章中的反语:

①我那时真是聪明过分,总觉他说话不大漂亮,非自己插嘴不可,但他终于讲定了价钱;就送我上车。

②唉,我现在想想,那时真是太聪明了!

反语

导航栏

返回首页

文章选择抓住人物的形象特征父亲的“背影”这一独特视角来立题命意、组织材料,在叙事中抒发父子深情。文章中四次出现了父亲的背影,贯穿文章的始终,以此来表达父亲对儿子的疼爱以及作者对以前不理解父亲的愧疚之情。

立意新颖

语言平实简洁

《背影》全是用白描记叙事实,不作任何的修饰、渲染。通篇写父亲多么关心爱护儿子,儿子又是多么感激思念父亲,但像“感激”等一类的抽象词,文章中却没有出现,也没有出现什么华丽的词汇,朴实而自然,表现出了作者的独具匠心。

导航栏

返回首页

整篇文章的抒情气氛是很浓的,但作者并没有用浓墨重彩去着意渲染。本文所记的都是日常生活中的一连串细小的事情,奔丧、送行、看行李、讲价钱、拣座位、穿铁道、爬月台、买橘子等,但作者在叙事和描写中抓住了最能表现人物内心世界的语言动作,用朴实的语言去直抒胸臆,表达父子间的深情。

寓情于叙事和描写

导航栏

返回首页

见面的背景

四个背影

四次流泪

祸不单行祖母死了,回家奔丧

父亲的差使也交卸了(失业)家中光景惨淡

开头

去买橘子时

告别时

泪光中的

第一次见父亲,睹家境,想起祖母悲哀

第二次见背影感动

第三次别父亲

第四次想背影

父子情深

导航栏

返回首页

这篇文章流露出了“淡淡的哀愁”,这种情绪要结合当时的时代背景作具体的分析。文中思想感情的基调是父子情深,是惜别之情。作者在文中表现的父亲的感情,哀愁不是主要的,主要的是应在逆境中镇定、宁静的深沉心情。课文中的另一种思想感情,是儿子对父亲的怀念、怜惜和感伤之情。这是儿子的这种复杂的感情,才衬托了父亲的那种复杂心情。这两种感情在文中是互相依存、互相映衬的。

导航栏

返回首页

朱自清出生在江苏东海县。他的出生,令全家上下喜气洋洋。朱自清曾有两个哥哥,还未成年就不幸相继夭折了。在他之后,又有了众多的弟妹。父亲对朱自清抱很大的希望,给他取名“自华”,这个名字源于苏东坡“腹有诗书气自华”的诗句。“自清”则是他在读北大预科时为了自警自策而改的名字。

1903年,朱自清6岁时,父亲朱鸿钧将家搬到了扬州,朱自清就是在那里度过了童年和少年。朱自清在家中颇受宠爱,但父母对他并不娇惯。他先随父亲识字,后到一家私塾念书。高等小学毕业后,考入了江苏省两淮中学,当时他身子结实,个子不高,坐在第

导航栏

返回首页

一排第一座。在老师眼中,这个孩子有点少年老成,不苟言笑,做事踏实,从不缺课。他平时喜欢看小说,对文学产生了浓厚的兴趣,有志向做一个“文学家”。毕业时,校方授予他品学兼优的奖状。

1916年夏,朱自清考进北京大学预科。1918年冬,朱自清就读北京大学哲学系一年级,他的父亲在江苏徐州谋事。《背影》所写就是从此之后发生的事情:在南京车站父子别离,于是便有了《背影》中那感人肺腑的一幕。

导航栏

返回首页

导航栏

返回首页

导航栏

返回首页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》