人教版必修一 《奥斯维辛没有什么新闻》课件(37张)

文档属性

| 名称 | 人教版必修一 《奥斯维辛没有什么新闻》课件(37张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-11-29 22:24:13 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

奥斯维辛没有什么新闻

〔美〕埃·姆·罗森塔尔

(同题材电影《辛德勒的名单》)

奥斯威辛集中营是纳粹德国在

第二次世界大战

期间修建的1000多座集中营中最大的一座。由于有上百万人在这里被德国法西斯杀害,它又被称为“死亡工厂”和“人间地狱”。1939年9月,德军占领波兰。1940年4月,开始建造奥斯维辛集中营主营,内设哨所看台、绞形架、毒气杀人室和焚尸炉。约有400万人,其中绝大部分是犹太人在此经受严刑拷打,惨遭杀戳。

1945年1月27日,苏军解放了奥斯维辛集中营,当时里面只剩下7000名活着的囚徒,包括200多名儿童。

1947年7月,波兰政府把奥斯维辛集中营改为殉难者纪念馆。为了使这罪恶的行径不再重演,让后人记住这段历史,1979年,奥斯维辛集中营被列入世界遗产名录。

奥斯维辛集中营档案

?

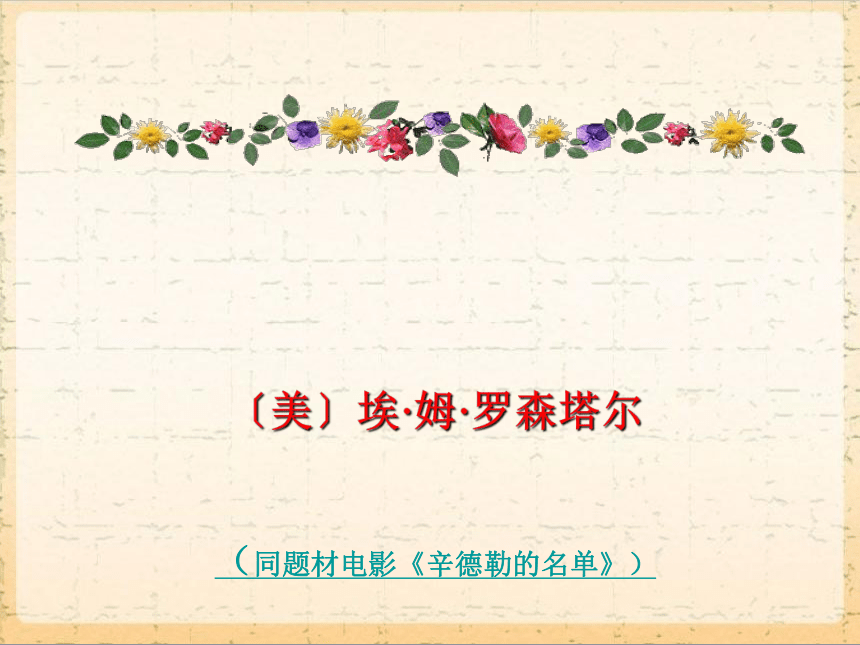

“死亡工厂”——奥斯威辛集中营

1945年1月27日,苏联红军解放了奥斯威辛集中营只找到7650名幸存者和没有来得及运走的7.7吨头发。

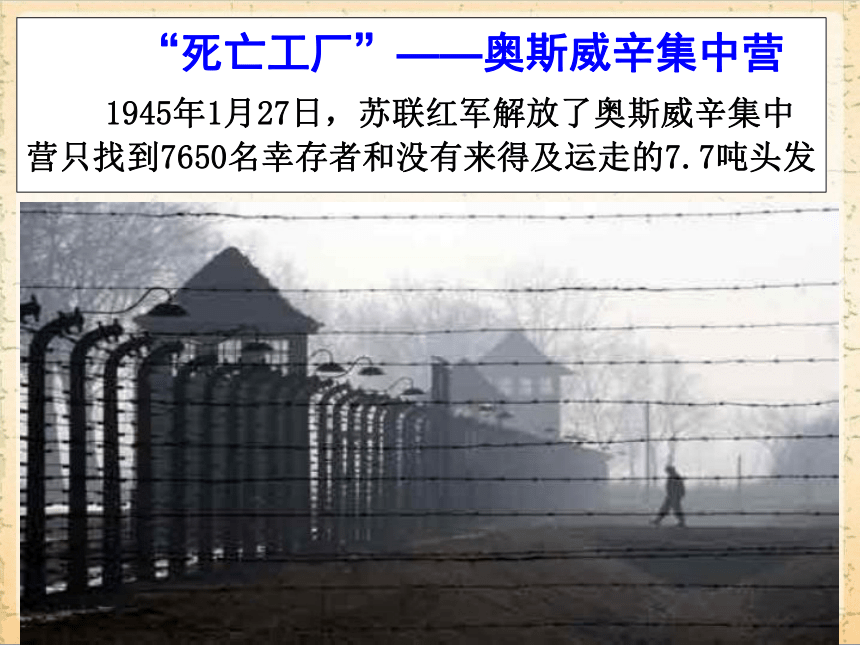

囚犯睡觉的地方

1944年,穷途末路的德国纳粹开始加紧屠杀集中营的囚犯。一次,一个小女孩在被推进深坑中,即将被活埋的时候,她睁大漂亮的眼睛对拿着铁锹的纳粹士兵说:“叔叔,请把我埋的浅一点好吗?要不,等我妈妈来找我的时候,就找不到了。”

你对奥斯维辛集中营有什么印象?

可怕、惨绝人寰、恐怖,是

“死亡工厂”和“人间地狱”。

记者对于所报道的事件有三种参与的情况:

一:记者作为旁观者身份出现,不掺杂自己的感情和判断,只是由事实本身说话;

二:记者作为旁观者出现,但会在叙述事实的同时表达自己的看法或者渗透自己的感情;

三:记者作为事件的参与者,文章直接描写他的所闻所感。

罗森塔尔,

美国记者,本篇新闻获当年普立策新闻奖。

颁奖词如下:

《奥斯维辛没有什么新闻》突破新闻‘零度写作’原则,着眼细节,以冷峻的视角,深沉地描述了今天的奥斯维辛集中营纪念馆。在恐怖与快乐、战争与和平、历史与现实的反差中,它召唤起人们关于灾难的记忆、关于生命的思考、关于人性的自省。它的发表充分地表现了一个新闻记者的使命感,更以迫人的力量震撼生者的心,成为新闻史不朽的名篇。”

独特视角:参观者——纯主观——突破零度写作

凝重

世人瞩目

纳粹

焚尸炉

婆娑

堪称典范

嬉笑

戕害

步履蹒跚

雏菊怒放

嚼蜡

明媚温暖

凝重

(nínɡ)

世人瞩目

(zhǔ)

纳粹

(

cuì

)

焚尸炉

(fén)

婆娑

(suō)

堪称典范

(kān)

嬉笑

(xī)

明媚温暖

(mèi)

步履蹒跚

(lǚ)

雏菊怒放

(chú)

戕害

(qiānɡ)

嚼蜡

(jiáo)

注音:

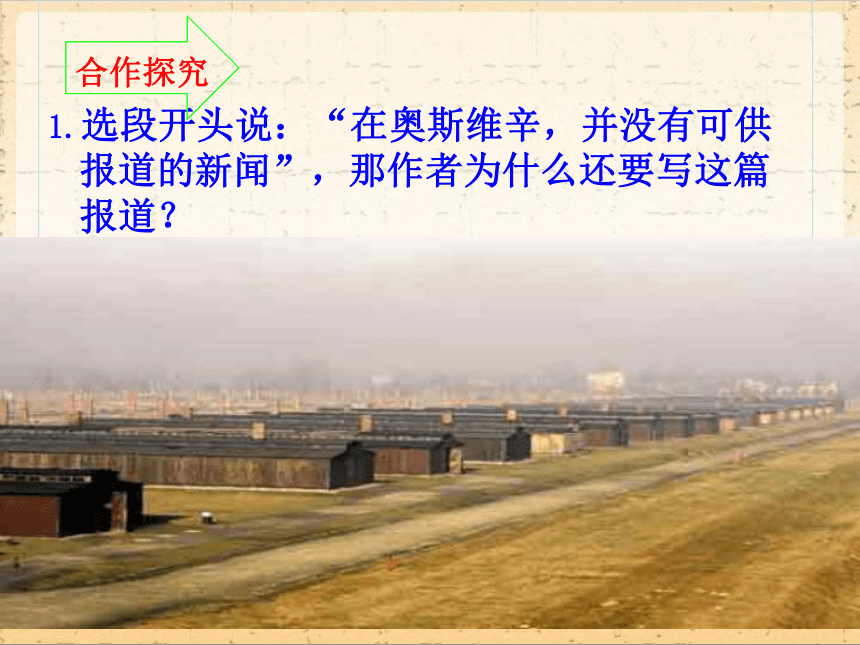

合作探究

1.选段开头说:“在奥斯维辛,并没有可供报道的新闻”,那作者为什么还要写这篇报道?

1.选段开头说:“在奥斯维辛,并没有可供报道的新闻”,那作者为什么还要写这篇报道?

(1)“没有什么新闻”其实是讲,这里发生的臭名昭著的纳粹法西斯行径,世人早已知道,没有什么好说的;

(2)“没有什么新闻”,是讲这里除了世人皆知的法西斯恶行之外,没有什么值得张扬的事;

(3)对于追求新闻时效性的记者来说,的确是没有什么新的东西可供报道了。但是记者还是要写,要继续揭露纳粹法西斯的罪行,让世人永志不忘。在奥斯维辛,历史比现实更应该引起人们的重视和思考。

2.文章开头写到阳光明媚,儿童在追逐游戏。这是一幅多么美好和平的景象。可是作者为什么却说这是“最可怕的情”“像一场噩梦”?难道是作者不喜欢这么美好的一切?

2.文章开头写到阳光明媚,儿童在追逐游戏。这是一幅多么美好和平的景象。可是作者为什么却说这是“最可怕的情”“像一场噩梦”?难道是作者不喜欢这么美好的一切?

布热金卡的历史与此太不相配了,这才有了第二段的四个“不该”。这里曾经是一个暗无天日的人间地狱。这里应该“永远没有阳光,百花永远凋谢”,灰暗的天空、沉闷的色调才是它最相配的景象。然而作者踏进集中营,却吃惊地发现两种不相称的东西叠合在一起,因此“可怕”。作者虽无直接控诉,却强烈地表达出了自己的愤懑,字字句句敲打着读者的心,一种莫名的压抑弥漫开来,让读者感到一种沉重感。

随着参观者的脚步,我们走进了集中营。

3.

人们依次参观毒气室、焚尸炉、牢房、试验室、纪念墙、绞刑室时有什么反应?

3.

人们依次参观毒气室、焚尸炉、牢房、试验室、纪念墙、绞刑室时有什么反应?

看见毒气室和焚尸炉时——他们表情茫然,因为他们不晓得这是干什么使的。

看到死囚的牢房时——他们就不由自主地停下脚步,浑身发抖。

看到盒子状的女牢房时——惊惧万分,张大了嘴巴,他想叫,但是叫不出来。

看见试验室时——庆幸他没有打开门进去,否则他会羞红了脸的。

参观纪念墙时——他们表情木然。

参观执行绞刑的地下室时——他们感到自己也在被窒息。另一位参观者进来了,她跪了下来,在自己胸前画十字。

参观者们用恳求的目光彼此看了一眼,然后对解说员说:“够了。”

毒气室

焚尸炉

女牢房

不孕试验室

纪念墙

绞刑室

可怕、惨绝人寰、是阴暗、恐怖的人间地狱

印象

作者描写人们参观毒气室、焚尸炉、牢房、试验室、纪念墙、绞刑室时的反应,这样写有什么作用?

3.作者描写人们参观毒气室、焚尸炉、牢房、试验室、纪念墙、绞刑室时的反应,这样写有什么作用?

侧面证明了集中营的恐怖,不直接写集中营如何恐怖,而让读者从参观者的表情来体会他们的所见,突出表现这里带给人们的恐惧。表现奥斯维辛集中营的恐怖和纳粹的残暴。

品读课文

1、“对另外一些人来说,这样一个事实使他们终生难忘:在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放。”

这里运用了什么写作手法?有何作用?

怒放的生命

1.

这里运用了什么写作手法?有何作用?

答:反衬。以有着旺盛生命力的雏菊在怒放,从反面衬托这里曾发生过令人不堪回首的惨剧。

作者将这两种反差极大的事物放在一起,组合成一幅令人难忘的画面,既揭露了法西斯摧残美好生命的罪行,又暗示生命是不会被彻底摧垮的,正义必战胜邪恶。或许是一种控诉,生命的绽放是人世间最美好的事情,可见对生命的戕害是

最恶劣的罪行。

2.

“这是一个二十多岁的姑娘,长得丰满,可爱,皮肤细白,金发碧眼。她在温和地微笑着,似乎是为着一个美好而又隐秘的梦想而微笑。”请赏析这段文字。你觉得她为什么微笑?请说一说。

2.

“这是一个二十多岁的姑娘,长得丰满,可爱,皮肤细白,金发碧眼。她在温和地微笑着,似乎是为着一个美好而又隐秘的梦想而微笑。”请赏析这段文字。你觉得她为什么微笑?请说一说。

这是对历史遗照中人物表情的特写,其后作者用追问——“当时,她在想什么呢?现在……又在想什么呢?”——来放大和加深这一细节印象,启发世人反思,美和善就是这样被蹂躏、践踏和毁灭的!对姑娘的描写揭露了法西斯对美好的摧残以及作者的愤恨之情,暗示人们应珍惜今天的和平生活。

3.

“在奥斯维辛,没有新鲜东西可供报道。这里阳光明媚,绿树成阴,在集中营大门附近,孩子们在追逐游戏。”这一句话表达了什么感情?有什么作用?

3.

“在奥斯维辛,没有新鲜东西可供报道。这里阳光明媚,绿树成阴,在集中营大门附近,孩子们在追逐游戏。”这一句话表达了什么感情?有什么作用?

答:表达了作者的悲凉之情。

此处写景显然是“以乐景写哀情”,典型的反衬手法来点题,提醒人们勿忘历史。

尽管遗忘的诱惑是巨大的,但我们绝不能屈服,牢记是我们的道义和责任。

——(德国第33任总理)施罗德

德总理向遇难者致哀

奥斯维辛集中营解放60周年纪念活动

华沙之跪

1970年12月7日,西德总理勃兰特在纪念碑前敬献花圈后,突然自发下跪并且为在纳粹德国侵略期间被杀害的死难者默哀。

四.总结与反思

据报道,在欧洲各国和世界主流媒体大举纪念并评说奥斯维辛集中营之际,日本国内却是一片沉寂。

这个东方加害国非但不愿直面历史,坦然地承担道义责任,反而试图掩饰与推卸。其政府要人和官审历史教科书一再歪曲历史真相,将对亚洲各国的“侵略”说成“解放”;将对邻国的“掠夺”描绘成“共荣”;将赤裸裸的“侵犯”写为“进入”。其领导人连年参拜供奉着战犯亡灵的靖国神社受到指责时,竟还装作无辜的样子说是“不知道这为什么会引起邻国的抗议”。

731部队(侵华日军第731防疫给水部队)

侵华日军假借研究内容主要以研究防治疾病与饮水净化为名,实则使用活体中国人、朝鲜人、联军战俘进行生物武器与化学武器的效果实验。

、、

731部队的活体解剖

实验内容包括:

1.人畜杂交:强迫女人与马匹或狼青交配,研究所谓劣等民族的优化办法。

2.病菌对胎儿的影响:让女人怀孕后感染病菌,待胎儿成形后进行活体解剖,观察胎儿的状态。

3.日本人测试眼压最大承受范围……

医治自己人的项目,731部队的官兵们竭尽所能都做过了。他们并没有任何罪恶感,唯一让他们感到不忍的是那些动物们(比如;白鼠)。战后,他们为那些动物树立了一块纪念碑。那些惨死的数万名罹难者甚至连骨灰都没有留下,他们的待遇连动物都不如。

德国坦然承认自己过去犯下的罪行,日本却拒绝承认自己的过错,并不断的粉饰自己的罪行,这一现象很值得人们深思。针对这一现象,请大家谈谈自己的看法。

通过今天的学习,我们了解了在奥斯维辛,纳粹的暴行使四百万人的生命被残酷的剥夺去。这个悲剧属于整个人类的,我们应该共同面对这样的耻辱、这样的罪恶。忘记历史就意味着背叛,我们要以史为鉴,树立远大理想,明白落后就要挨打的道理,发扬爱国主义精神,维护世界和平,携手全世界人民走向美好的明天。

五.课后作业

列宁说过“忘记历史就意味着背叛”。但是今天,这个世界,战争的叫嚣、血腥的屠杀依然不断。请你结合本文的学习写一篇读后感,字数不限,题目自拟。

奥斯维辛没有什么新闻

〔美〕埃·姆·罗森塔尔

(同题材电影《辛德勒的名单》)

奥斯威辛集中营是纳粹德国在

第二次世界大战

期间修建的1000多座集中营中最大的一座。由于有上百万人在这里被德国法西斯杀害,它又被称为“死亡工厂”和“人间地狱”。1939年9月,德军占领波兰。1940年4月,开始建造奥斯维辛集中营主营,内设哨所看台、绞形架、毒气杀人室和焚尸炉。约有400万人,其中绝大部分是犹太人在此经受严刑拷打,惨遭杀戳。

1945年1月27日,苏军解放了奥斯维辛集中营,当时里面只剩下7000名活着的囚徒,包括200多名儿童。

1947年7月,波兰政府把奥斯维辛集中营改为殉难者纪念馆。为了使这罪恶的行径不再重演,让后人记住这段历史,1979年,奥斯维辛集中营被列入世界遗产名录。

奥斯维辛集中营档案

?

“死亡工厂”——奥斯威辛集中营

1945年1月27日,苏联红军解放了奥斯威辛集中营只找到7650名幸存者和没有来得及运走的7.7吨头发。

囚犯睡觉的地方

1944年,穷途末路的德国纳粹开始加紧屠杀集中营的囚犯。一次,一个小女孩在被推进深坑中,即将被活埋的时候,她睁大漂亮的眼睛对拿着铁锹的纳粹士兵说:“叔叔,请把我埋的浅一点好吗?要不,等我妈妈来找我的时候,就找不到了。”

你对奥斯维辛集中营有什么印象?

可怕、惨绝人寰、恐怖,是

“死亡工厂”和“人间地狱”。

记者对于所报道的事件有三种参与的情况:

一:记者作为旁观者身份出现,不掺杂自己的感情和判断,只是由事实本身说话;

二:记者作为旁观者出现,但会在叙述事实的同时表达自己的看法或者渗透自己的感情;

三:记者作为事件的参与者,文章直接描写他的所闻所感。

罗森塔尔,

美国记者,本篇新闻获当年普立策新闻奖。

颁奖词如下:

《奥斯维辛没有什么新闻》突破新闻‘零度写作’原则,着眼细节,以冷峻的视角,深沉地描述了今天的奥斯维辛集中营纪念馆。在恐怖与快乐、战争与和平、历史与现实的反差中,它召唤起人们关于灾难的记忆、关于生命的思考、关于人性的自省。它的发表充分地表现了一个新闻记者的使命感,更以迫人的力量震撼生者的心,成为新闻史不朽的名篇。”

独特视角:参观者——纯主观——突破零度写作

凝重

世人瞩目

纳粹

焚尸炉

婆娑

堪称典范

嬉笑

戕害

步履蹒跚

雏菊怒放

嚼蜡

明媚温暖

凝重

(nínɡ)

世人瞩目

(zhǔ)

纳粹

(

cuì

)

焚尸炉

(fén)

婆娑

(suō)

堪称典范

(kān)

嬉笑

(xī)

明媚温暖

(mèi)

步履蹒跚

(lǚ)

雏菊怒放

(chú)

戕害

(qiānɡ)

嚼蜡

(jiáo)

注音:

合作探究

1.选段开头说:“在奥斯维辛,并没有可供报道的新闻”,那作者为什么还要写这篇报道?

1.选段开头说:“在奥斯维辛,并没有可供报道的新闻”,那作者为什么还要写这篇报道?

(1)“没有什么新闻”其实是讲,这里发生的臭名昭著的纳粹法西斯行径,世人早已知道,没有什么好说的;

(2)“没有什么新闻”,是讲这里除了世人皆知的法西斯恶行之外,没有什么值得张扬的事;

(3)对于追求新闻时效性的记者来说,的确是没有什么新的东西可供报道了。但是记者还是要写,要继续揭露纳粹法西斯的罪行,让世人永志不忘。在奥斯维辛,历史比现实更应该引起人们的重视和思考。

2.文章开头写到阳光明媚,儿童在追逐游戏。这是一幅多么美好和平的景象。可是作者为什么却说这是“最可怕的情”“像一场噩梦”?难道是作者不喜欢这么美好的一切?

2.文章开头写到阳光明媚,儿童在追逐游戏。这是一幅多么美好和平的景象。可是作者为什么却说这是“最可怕的情”“像一场噩梦”?难道是作者不喜欢这么美好的一切?

布热金卡的历史与此太不相配了,这才有了第二段的四个“不该”。这里曾经是一个暗无天日的人间地狱。这里应该“永远没有阳光,百花永远凋谢”,灰暗的天空、沉闷的色调才是它最相配的景象。然而作者踏进集中营,却吃惊地发现两种不相称的东西叠合在一起,因此“可怕”。作者虽无直接控诉,却强烈地表达出了自己的愤懑,字字句句敲打着读者的心,一种莫名的压抑弥漫开来,让读者感到一种沉重感。

随着参观者的脚步,我们走进了集中营。

3.

人们依次参观毒气室、焚尸炉、牢房、试验室、纪念墙、绞刑室时有什么反应?

3.

人们依次参观毒气室、焚尸炉、牢房、试验室、纪念墙、绞刑室时有什么反应?

看见毒气室和焚尸炉时——他们表情茫然,因为他们不晓得这是干什么使的。

看到死囚的牢房时——他们就不由自主地停下脚步,浑身发抖。

看到盒子状的女牢房时——惊惧万分,张大了嘴巴,他想叫,但是叫不出来。

看见试验室时——庆幸他没有打开门进去,否则他会羞红了脸的。

参观纪念墙时——他们表情木然。

参观执行绞刑的地下室时——他们感到自己也在被窒息。另一位参观者进来了,她跪了下来,在自己胸前画十字。

参观者们用恳求的目光彼此看了一眼,然后对解说员说:“够了。”

毒气室

焚尸炉

女牢房

不孕试验室

纪念墙

绞刑室

可怕、惨绝人寰、是阴暗、恐怖的人间地狱

印象

作者描写人们参观毒气室、焚尸炉、牢房、试验室、纪念墙、绞刑室时的反应,这样写有什么作用?

3.作者描写人们参观毒气室、焚尸炉、牢房、试验室、纪念墙、绞刑室时的反应,这样写有什么作用?

侧面证明了集中营的恐怖,不直接写集中营如何恐怖,而让读者从参观者的表情来体会他们的所见,突出表现这里带给人们的恐惧。表现奥斯维辛集中营的恐怖和纳粹的残暴。

品读课文

1、“对另外一些人来说,这样一个事实使他们终生难忘:在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放。”

这里运用了什么写作手法?有何作用?

怒放的生命

1.

这里运用了什么写作手法?有何作用?

答:反衬。以有着旺盛生命力的雏菊在怒放,从反面衬托这里曾发生过令人不堪回首的惨剧。

作者将这两种反差极大的事物放在一起,组合成一幅令人难忘的画面,既揭露了法西斯摧残美好生命的罪行,又暗示生命是不会被彻底摧垮的,正义必战胜邪恶。或许是一种控诉,生命的绽放是人世间最美好的事情,可见对生命的戕害是

最恶劣的罪行。

2.

“这是一个二十多岁的姑娘,长得丰满,可爱,皮肤细白,金发碧眼。她在温和地微笑着,似乎是为着一个美好而又隐秘的梦想而微笑。”请赏析这段文字。你觉得她为什么微笑?请说一说。

2.

“这是一个二十多岁的姑娘,长得丰满,可爱,皮肤细白,金发碧眼。她在温和地微笑着,似乎是为着一个美好而又隐秘的梦想而微笑。”请赏析这段文字。你觉得她为什么微笑?请说一说。

这是对历史遗照中人物表情的特写,其后作者用追问——“当时,她在想什么呢?现在……又在想什么呢?”——来放大和加深这一细节印象,启发世人反思,美和善就是这样被蹂躏、践踏和毁灭的!对姑娘的描写揭露了法西斯对美好的摧残以及作者的愤恨之情,暗示人们应珍惜今天的和平生活。

3.

“在奥斯维辛,没有新鲜东西可供报道。这里阳光明媚,绿树成阴,在集中营大门附近,孩子们在追逐游戏。”这一句话表达了什么感情?有什么作用?

3.

“在奥斯维辛,没有新鲜东西可供报道。这里阳光明媚,绿树成阴,在集中营大门附近,孩子们在追逐游戏。”这一句话表达了什么感情?有什么作用?

答:表达了作者的悲凉之情。

此处写景显然是“以乐景写哀情”,典型的反衬手法来点题,提醒人们勿忘历史。

尽管遗忘的诱惑是巨大的,但我们绝不能屈服,牢记是我们的道义和责任。

——(德国第33任总理)施罗德

德总理向遇难者致哀

奥斯维辛集中营解放60周年纪念活动

华沙之跪

1970年12月7日,西德总理勃兰特在纪念碑前敬献花圈后,突然自发下跪并且为在纳粹德国侵略期间被杀害的死难者默哀。

四.总结与反思

据报道,在欧洲各国和世界主流媒体大举纪念并评说奥斯维辛集中营之际,日本国内却是一片沉寂。

这个东方加害国非但不愿直面历史,坦然地承担道义责任,反而试图掩饰与推卸。其政府要人和官审历史教科书一再歪曲历史真相,将对亚洲各国的“侵略”说成“解放”;将对邻国的“掠夺”描绘成“共荣”;将赤裸裸的“侵犯”写为“进入”。其领导人连年参拜供奉着战犯亡灵的靖国神社受到指责时,竟还装作无辜的样子说是“不知道这为什么会引起邻国的抗议”。

731部队(侵华日军第731防疫给水部队)

侵华日军假借研究内容主要以研究防治疾病与饮水净化为名,实则使用活体中国人、朝鲜人、联军战俘进行生物武器与化学武器的效果实验。

、、

731部队的活体解剖

实验内容包括:

1.人畜杂交:强迫女人与马匹或狼青交配,研究所谓劣等民族的优化办法。

2.病菌对胎儿的影响:让女人怀孕后感染病菌,待胎儿成形后进行活体解剖,观察胎儿的状态。

3.日本人测试眼压最大承受范围……

医治自己人的项目,731部队的官兵们竭尽所能都做过了。他们并没有任何罪恶感,唯一让他们感到不忍的是那些动物们(比如;白鼠)。战后,他们为那些动物树立了一块纪念碑。那些惨死的数万名罹难者甚至连骨灰都没有留下,他们的待遇连动物都不如。

德国坦然承认自己过去犯下的罪行,日本却拒绝承认自己的过错,并不断的粉饰自己的罪行,这一现象很值得人们深思。针对这一现象,请大家谈谈自己的看法。

通过今天的学习,我们了解了在奥斯维辛,纳粹的暴行使四百万人的生命被残酷的剥夺去。这个悲剧属于整个人类的,我们应该共同面对这样的耻辱、这样的罪恶。忘记历史就意味着背叛,我们要以史为鉴,树立远大理想,明白落后就要挨打的道理,发扬爱国主义精神,维护世界和平,携手全世界人民走向美好的明天。

五.课后作业

列宁说过“忘记历史就意味着背叛”。但是今天,这个世界,战争的叫嚣、血腥的屠杀依然不断。请你结合本文的学习写一篇读后感,字数不限,题目自拟。