人教版选修《中国古代诗歌散文欣赏》第一单元《蜀相》课件(18张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版选修《中国古代诗歌散文欣赏》第一单元《蜀相》课件(18张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-11-29 22:29:59 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

蜀相

杜甫

教学目标

1、知识目标:

①背诵一首诗

②认识两个形象

③把握三个角度

2、过程和方法:

诵读法,品读法

3、情感态度与价值观:

了解杜甫对“蜀相”诸葛亮的仰慕和惋惜之情,

了解杜甫忧国忧民的现实主义精神。

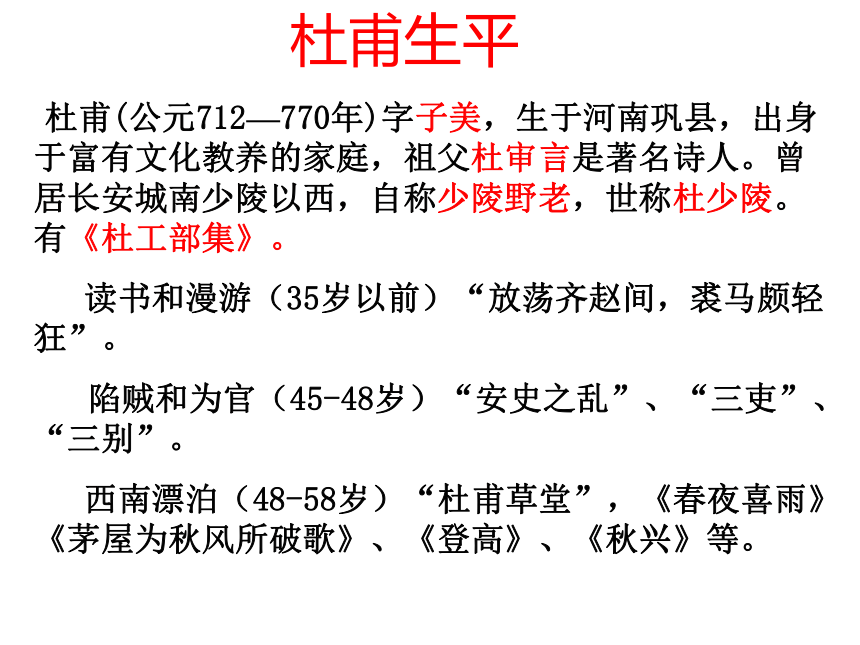

杜甫生平

杜甫(公元712—770年)字子美,生于河南巩县,出身于富有文化教养的家庭,祖父杜审言是著名诗人。曾居长安城南少陵以西,自称少陵野老,世称杜少陵。有《杜工部集》。

读书和漫游(35岁以前)“放荡齐赵间,裘马颇轻狂”。

陷贼和为官(45-48岁)“安史之乱”、“三吏”、“三别”。

西南漂泊(48-58岁)“杜甫草堂”,《春夜喜雨》《茅屋为秋风所破歌》、《登高》、《秋兴》等。

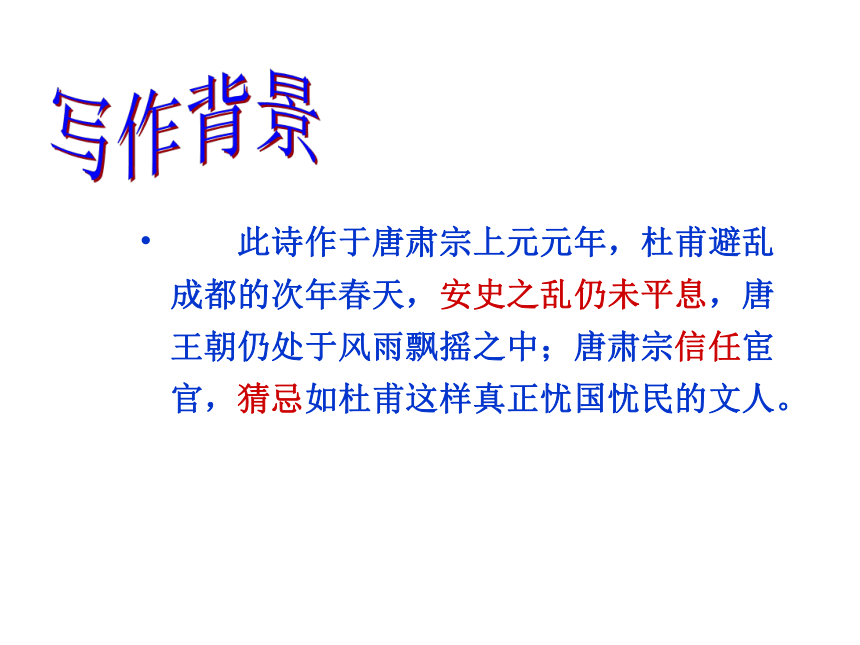

此诗作于唐肃宗上元元年,杜甫避乱成都的次年春天,安史之乱仍未平息,唐王朝仍处于风雨飘摇之中;唐肃宗信任宦官,猜忌如杜甫这样真正忧国忧民的文人。

写作背景

浣花溪

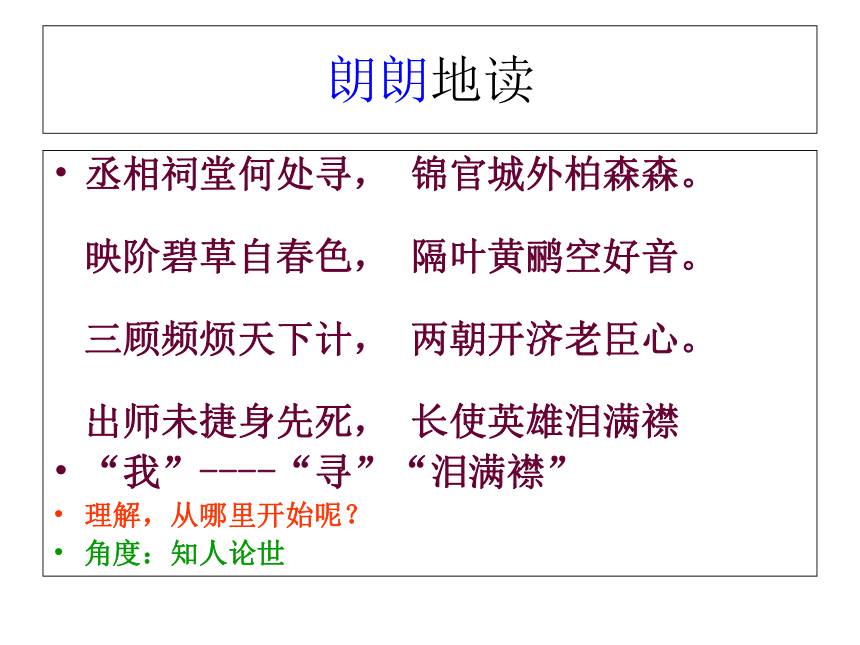

朗朗地读

丞相祠堂何处寻,

锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,

两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,

长使英雄泪满襟

“我”----“寻”“泪满襟”

理解,从哪里开始呢?

角度:知人论世

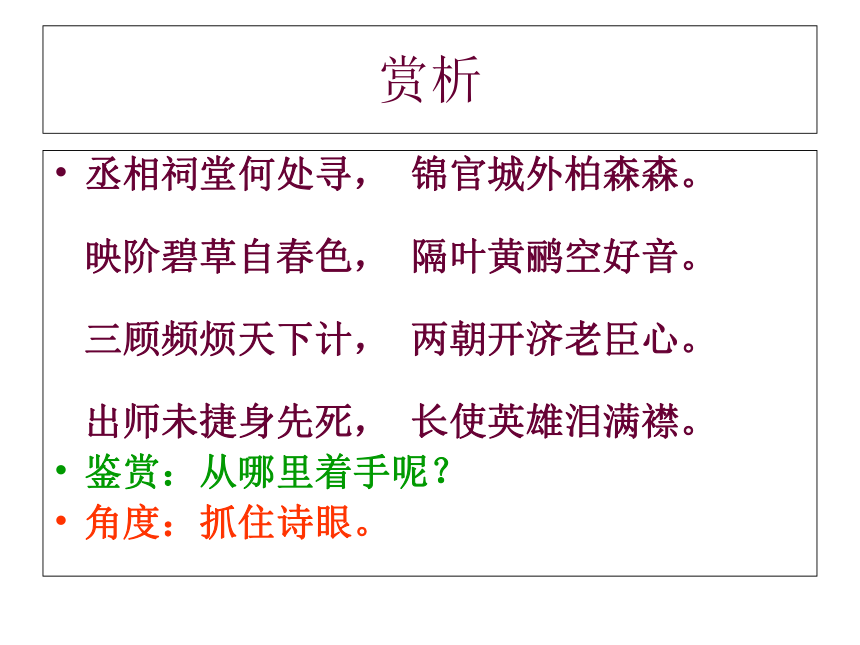

赏析

丞相祠堂何处寻,

锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,

两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,

长使英雄泪满襟。

鉴赏:从哪里着手呢?

角度:抓住诗眼。

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

释义:何处去寻找武侯诸葛亮的祠堂?在成都城外那柏树茂

密的地方。

赏析:

1.修辞:

2.寻:

专程来访之意,

追思、仰慕之情

3.森森:

静谧、肃穆;历史悠久;衬托---------------的形象。

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音。

释义:碧草照映台阶呈现自然的春色,树上的黄鹂隔枝空对婉啭鸣唱。

赏析:

1.自、空:

“自”和“空”二字互文见义,碧草映阶,春光空自美好;隔叶黄鹂,声音空自悦耳。因为诗人思慕的人早已逝去,诗人无心欣赏自然,大好春光只能“空自”存在,这就突出了对诸葛亮的----之情。

这盎然的春意,让作者感受到的是----------、-----------。

情景交融,表达时过境迁、物是人非的寂寞。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

释义:定夺天下先主曾三顾茅庐拜访,辅佐两朝开国与继业忠诚满腔。

赏析:

1.雄韬大略

忠心耿耿

2.鞠躬尽瘁

死而后已

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

释义:可惜出师伐魏未捷而病亡军中,长使历代英雄们对此

涕泪满裳!

赏析:

1.追怀有志之士,暗喻诗人自己。

2.英雄:歌颂丰功伟绩,惋惜壮志难酬,感叹功业未就。

3.这传诵千古的绝唱,是为诸葛亮发出的哀歌,也写尽了中华民族多少英雄壮志未酬的悲愤心情。据说宋朝抗金名将宗泽死前曾吟杜甫此两句诗,可谓

“千载而下,英雄同泪”。

小结

手法:

1.情景交融:前两联写景,后两联抒情。

2.借古抒怀:祠堂

人

作者抓住祠堂典型环境的特征,用柏树森森,碧草自萋萋,黄鹂空好鸣来渲染寂静、肃穆的气氛,把诗人对诸葛亮的怀念表现得十分深沉。

主题:

借诸葛亮的功业未遂来慨叹自己的壮志未酬(壮志难酬)。

诸葛亮与杜甫人生际遇对比

诸葛亮

杜甫

被君王信任,一展雄才

被君王猜忌,无路请缨

忠贞不二,鞠躬尽瘁

爱国爱民,心忧天下

出师未捷,千古留憾

梦想破灭,泪满衣襟

《蜀相》与《登高》比较阅读

比较点:年代、情景关系、情感基调

蜀相

登高

760年春天

767年秋天

借古人书怀抱(咏史)借登台遣郁闷(咏怀)

感伤、叹惋

孤仇、悲苦

咏史诗多因人兴慨,抚事寄慨,多为对历史人物的见解态度或历史鉴戒。

咏怀诗多因景生情,抚迹寄慨,多为今昔盛衰、人事沧桑之感。

目标回顾

①背诵一首诗

②认识两个形象

③把握三个角度

细细地品读

丞相祠堂何处寻,

锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,

两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,

长使英雄泪满襟

作业

1.完成课后作业。

2.背诵《蜀相》。

蜀相

杜甫

教学目标

1、知识目标:

①背诵一首诗

②认识两个形象

③把握三个角度

2、过程和方法:

诵读法,品读法

3、情感态度与价值观:

了解杜甫对“蜀相”诸葛亮的仰慕和惋惜之情,

了解杜甫忧国忧民的现实主义精神。

杜甫生平

杜甫(公元712—770年)字子美,生于河南巩县,出身于富有文化教养的家庭,祖父杜审言是著名诗人。曾居长安城南少陵以西,自称少陵野老,世称杜少陵。有《杜工部集》。

读书和漫游(35岁以前)“放荡齐赵间,裘马颇轻狂”。

陷贼和为官(45-48岁)“安史之乱”、“三吏”、“三别”。

西南漂泊(48-58岁)“杜甫草堂”,《春夜喜雨》《茅屋为秋风所破歌》、《登高》、《秋兴》等。

此诗作于唐肃宗上元元年,杜甫避乱成都的次年春天,安史之乱仍未平息,唐王朝仍处于风雨飘摇之中;唐肃宗信任宦官,猜忌如杜甫这样真正忧国忧民的文人。

写作背景

浣花溪

朗朗地读

丞相祠堂何处寻,

锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,

两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,

长使英雄泪满襟

“我”----“寻”“泪满襟”

理解,从哪里开始呢?

角度:知人论世

赏析

丞相祠堂何处寻,

锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,

两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,

长使英雄泪满襟。

鉴赏:从哪里着手呢?

角度:抓住诗眼。

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

释义:何处去寻找武侯诸葛亮的祠堂?在成都城外那柏树茂

密的地方。

赏析:

1.修辞:

2.寻:

专程来访之意,

追思、仰慕之情

3.森森:

静谧、肃穆;历史悠久;衬托---------------的形象。

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音。

释义:碧草照映台阶呈现自然的春色,树上的黄鹂隔枝空对婉啭鸣唱。

赏析:

1.自、空:

“自”和“空”二字互文见义,碧草映阶,春光空自美好;隔叶黄鹂,声音空自悦耳。因为诗人思慕的人早已逝去,诗人无心欣赏自然,大好春光只能“空自”存在,这就突出了对诸葛亮的----之情。

这盎然的春意,让作者感受到的是----------、-----------。

情景交融,表达时过境迁、物是人非的寂寞。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

释义:定夺天下先主曾三顾茅庐拜访,辅佐两朝开国与继业忠诚满腔。

赏析:

1.雄韬大略

忠心耿耿

2.鞠躬尽瘁

死而后已

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

释义:可惜出师伐魏未捷而病亡军中,长使历代英雄们对此

涕泪满裳!

赏析:

1.追怀有志之士,暗喻诗人自己。

2.英雄:歌颂丰功伟绩,惋惜壮志难酬,感叹功业未就。

3.这传诵千古的绝唱,是为诸葛亮发出的哀歌,也写尽了中华民族多少英雄壮志未酬的悲愤心情。据说宋朝抗金名将宗泽死前曾吟杜甫此两句诗,可谓

“千载而下,英雄同泪”。

小结

手法:

1.情景交融:前两联写景,后两联抒情。

2.借古抒怀:祠堂

人

作者抓住祠堂典型环境的特征,用柏树森森,碧草自萋萋,黄鹂空好鸣来渲染寂静、肃穆的气氛,把诗人对诸葛亮的怀念表现得十分深沉。

主题:

借诸葛亮的功业未遂来慨叹自己的壮志未酬(壮志难酬)。

诸葛亮与杜甫人生际遇对比

诸葛亮

杜甫

被君王信任,一展雄才

被君王猜忌,无路请缨

忠贞不二,鞠躬尽瘁

爱国爱民,心忧天下

出师未捷,千古留憾

梦想破灭,泪满衣襟

《蜀相》与《登高》比较阅读

比较点:年代、情景关系、情感基调

蜀相

登高

760年春天

767年秋天

借古人书怀抱(咏史)借登台遣郁闷(咏怀)

感伤、叹惋

孤仇、悲苦

咏史诗多因人兴慨,抚事寄慨,多为对历史人物的见解态度或历史鉴戒。

咏怀诗多因景生情,抚迹寄慨,多为今昔盛衰、人事沧桑之感。

目标回顾

①背诵一首诗

②认识两个形象

③把握三个角度

细细地品读

丞相祠堂何处寻,

锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,

两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,

长使英雄泪满襟

作业

1.完成课后作业。

2.背诵《蜀相》。

同课章节目录