【解析版】安徽省蚌埠第三中学2020-2021学年高一上学期11月教学质量检测历史试卷(word版)

文档属性

| 名称 | 【解析版】安徽省蚌埠第三中学2020-2021学年高一上学期11月教学质量检测历史试卷(word版) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 383.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-11-30 15:04:21 | ||

图片预览

文档简介

蚌埠第三中学2020-2021学年第一学期11月份教学质量检测

高一年级 历史试题

一、单选题(共 25 题,每题 2 分)

1.北宋 92 名宰相中科举出身者达 83 人,占总数的 90%;在 176 名副宰相中,科举出身者达 162 人,占总数的92%。这说明科举制

A.在人才选拔中的作用日益突出 B.以儒家经典为考试内容

C.打破特权垄断,扩大人才来源 D.选官权收归中央,加强中央集权

2.唐代羊士谔在《忆江南旧游二首》中写道“山阴道上桂花初,王谢风流满晋书”,感叹王谢家族因文采风流、功业显著、权倾朝野而彪炳史册。材料说明:

A.东晋时期士族门阀制度发展到顶峰 B.东晋出现了分裂割据

C.皇权与相权实现合理制衡 D.魏晋时期政治得到发展

3.“自从贵主和亲后,一半胡风似汉家。”唐诗《陇西行》描述了文成公主与松赞干布联姻后的影响,文中的这种影响主要是

A.唐蕃之间不再发生战争 B.促进了丝绸之路的发展

C.推动了民族交融的过程 D.加强了唐政府对吐蕃的管辖

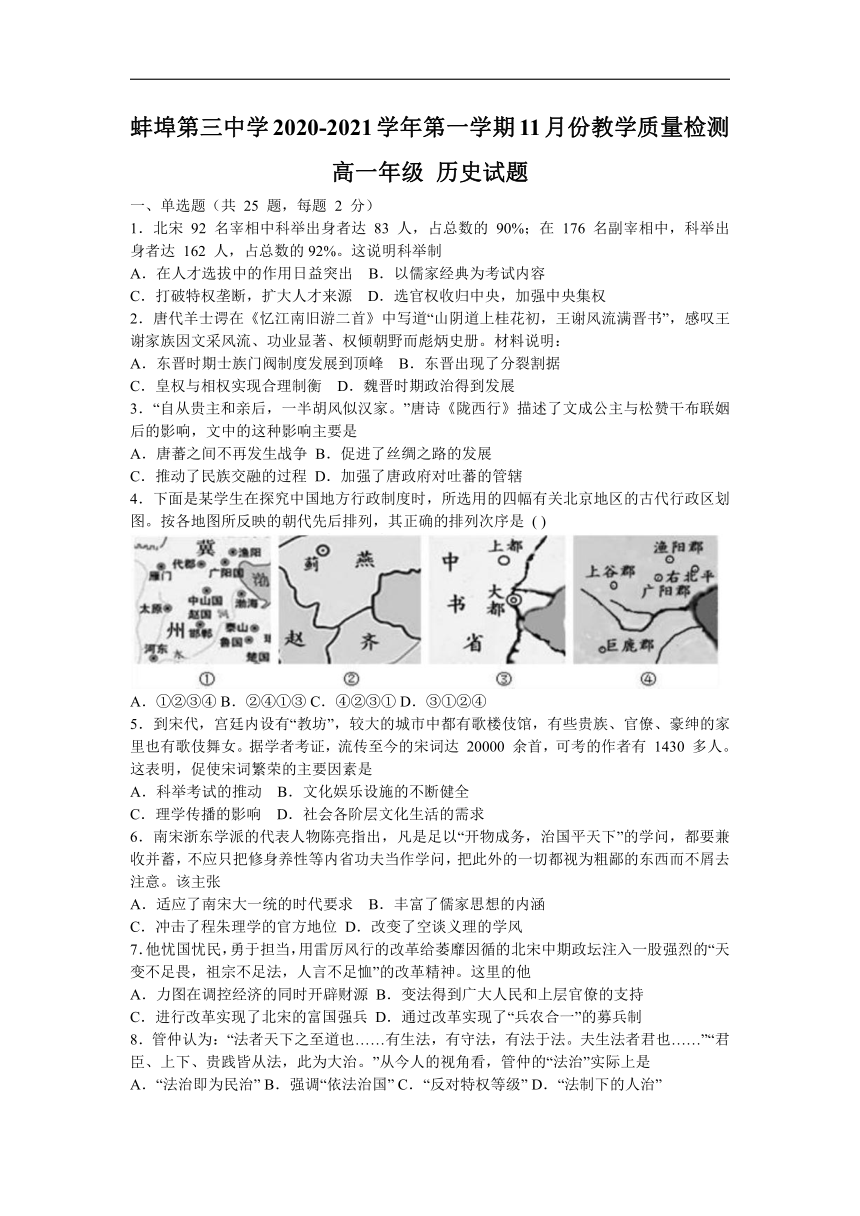

4.下面是某学生在探究中国地方行政制度时,所选用的四幅有关北京地区的古代行政区划图。按各地图所反映的朝代先后排列,其正确的排列次序是 ( )

A.①②③④ B.②④①③ C.④②③① D.③①②④

5.到宋代,宫廷内设有“教坊”,较大的城市中都有歌楼伎馆,有些贵族、官僚、豪绅的家里也有歌伎舞女。据学者考证,流传至今的宋词达 20000 余首,可考的作者有 1430 多人。这表明,促使宋词繁荣的主要因素是

A.科举考试的推动 B.文化娱乐设施的不断健全

C.理学传播的影响 D.社会各阶层文化生活的需求

6.南宋浙东学派的代表人物陈亮指出,凡是足以“开物成务,治国平天下”的学问,都要兼收并蓄,不应只把修身养性等内省功夫当作学问,把此外的一切都视为粗鄙的东西而不屑去注意。该主张

A.适应了南宋大一统的时代要求 B.丰富了儒家思想的内涵

C.冲击了程朱理学的官方地位 D.改变了空谈义理的学风

7.他忧国忧民,勇于担当,用雷厉风行的改革给萎靡因循的北宋中期政坛注入一股强烈的“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的改革精神。这里的他

A.力图在调控经济的同时开辟财源 B.变法得到广大人民和上层官僚的支持

C.进行改革实现了北宋的富国强兵 D.通过改革实现了“兵农合一”的募兵制

8.管仲认为:“法者天下之至道也……有生法,有守法,有法于法。夫生法者君也……”“君臣、上下、贵践皆从法,此为大治。”从今人的视角看,管仲的“法治”实际上是

A.“法治即为民治” B.强调“依法治国” C.“反对特权等级” D.“法制下的人治”

9.王夫之认为商周之变和周秦之变是中国古代影响最大的两次政权更替,中国古代的政治体制曾随之发生变化。下列最能体现“周秦之变”的是

A.从传位贤能到血缘世袭 B.从官僚政治到贵族政治

C.从分封诸侯到郡县制度 D.从郡县制到行省制

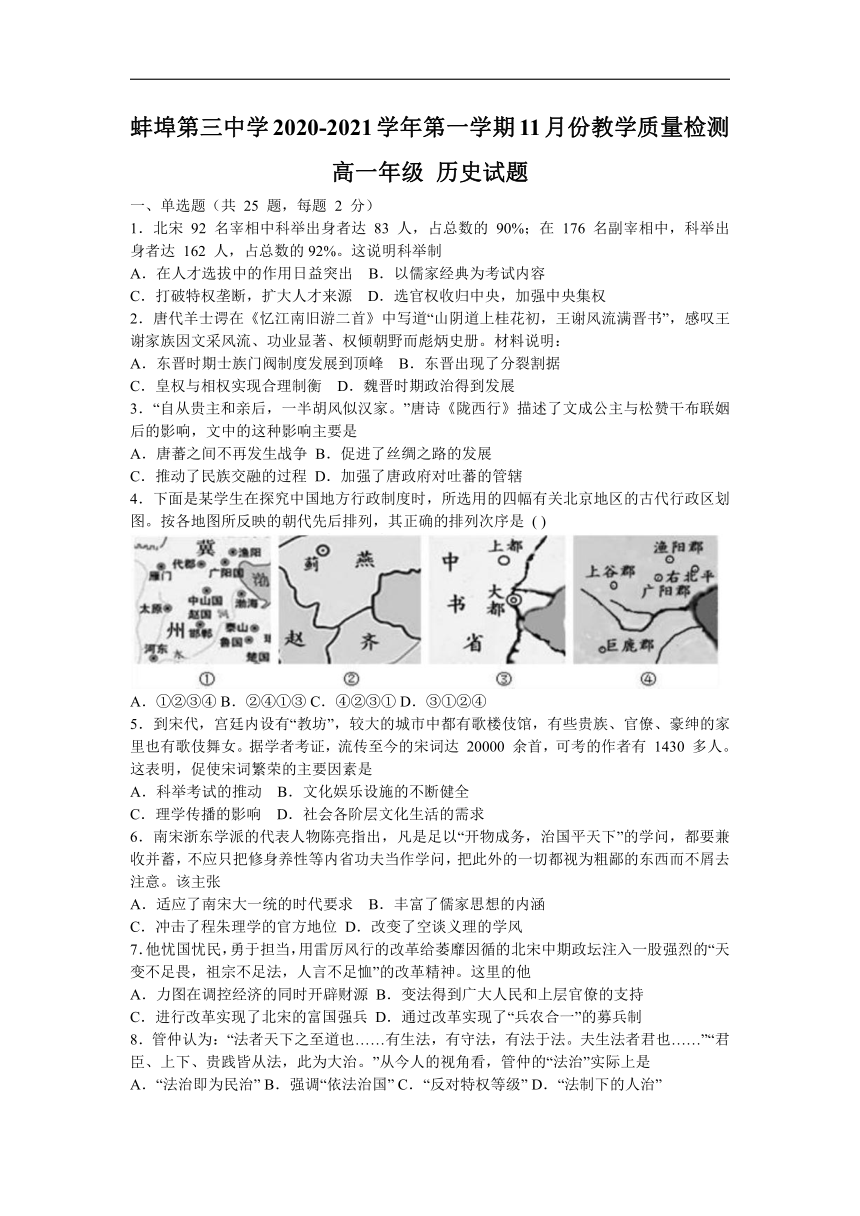

10.历史地图中蕴含着丰富的历史信息。从图一到图二的变化,反映本质问题是

A.疆域面积的扩大 B.地方管理的松散 C.国家数量的增多 D.中央对对地方控制加强

11.党锢之祸是东汉桓帝、灵帝时期,统治集团内部的权势之争。当时宦官集权把持朝政,谋取私利,排斥异己,陷害忠良,先后制造了两次党锢惨祸。材料反映了造成“党锢之祸”的原因之一是

A.东汉皇权与地方士族的冲突 B.宦官集团对党人利益的侵犯

C.“党人”儒家政治理念的影响 D.士大夫豪族政治集团的强大

12.老子认为“道”是先于天地生成的,是天地万物之源,宇宙间的一切,包括人在内都是天地万物的一部分,主张“人法地,地法天,天法道,道法自然”。材料体现了老子

A.“无为而治”的思想 B.朴素的辩证法思想

C.“隆礼重法”的思想 D.朴素的唯物史观

13.著名学者王亚南在分析了秦王朝的各项政治制度后指出,其最基本的措施,则是“天下皆为郡县,子弟无尺土之封”。因为有了这一项根本规定,任何贵族就没有“食土子民”的权能。材料表明秦朝实施郡县制度的主要作用是

A.创新地方行政管理体制 B.打击贵族政治

C.使奴隶获得了人身自由 D.加强君主专制

14.“每逢佳节倍思亲。”追根溯源,这种珍惜亲情、渴望相聚的情结源于宗法制。下列对宗法制的理解不正确的是

A.最大的特点是长子继承制 B.以血缘关系为纽带

C.有利于统治集团内部的团结 D.大宗和小宗既是兄弟关系,又是政治隶属关系

15.美国学者爱德华谢弗著有《撒马尔罕的金桃:唐代舶来品研究》,这是一本关于唐代文化交流史的名著,他写道:“在玄宗时代,人们可以随处听到龟兹的琵琶,但到了九世纪,这一切就成了梦想。”陆上丝路的中断,直接影响了唐朝的文化和社会。造成这种变化的直接因素是

A.宦官专权影响君主专制 B.朋党之争削弱了相权

C.藩镇割据影响地方稳定 D.民族矛盾逐渐尖锐化

16.有学者指出,北魏孝文帝改革实现了北魏统治由“武治”向“文治”的转变。北魏太和八年(484 年)六月,仿照汉制,下令:“置官班禄,行之尚矣。”这一诏令的推行

A.取缔了特权阶层 B.阻碍了改革的顺利进行

C.加快了社会流动 D.加速鲜卑族封建化进程

17.清代学者陶熙说:“金宝庐舍,转瞬灰烬,惟有田者,岿然而独无恙。故上自绅富,下至委巷工贾胥吏之俦,赢十百金,即莫不志在良田。”对以上材料解读不正确的是

A.材料反映清朝“以末致富,以本守之”成为社会风气

B.材料反映土地兼并导致了自然经济的解体

C.材料所述现象导致工商业缺乏必要的资本积累,严重阻碍了资本主义萌芽的发展

D.材料所述现象的出现与清政府的“重本抑末”政策有关

18.专制主义制度很容易使皇帝与丞相之间产生矛盾,从汉至明清,历代皇帝曾经采取过的限制相权的措施不包括

A.形成“中朝”“外朝”格局,使以丞相为首的中央官僚不能参与决策

B.三省长官同为宰相,相互牵制和监督

C.增设参知政事为副相,设三司使管理财政

D.设立宣政院、理藩院管理宗教、民族等事务

19.黄仁宇的《万历十五年》中说:“(李贽的学说)被认为缺乏前后一致的完整性。他的学说破坏性强,建设性弱,他没有创造一种思想体系去代替正统的教条。”李贽学说有如此局限的原因主要是

A.封建专制统治下的文化钳制 B.李贽缺乏创造的决心和能力

C.社会不具备接受改造的条件 D.没有出现可供他借鉴的思想

20.汉唐时期,上朝时皇帝要向宰相“赐座”、“奉茶”,所谓坐而论道,但宋太祖时为了尊崇君上,取消了宰相的这种待遇,自此以后,反倒成为一种制度延续到清末这放映的实质问题是

A.宰相权利的下降 B.礼仪制度的变迁 C.官员更加尊敬皇帝

D.皇权不断地加强

21.日本史学家井上清在谈到明朝与日本的贸易时说:“和中国的往来不只是进行和平贸易、同时也伺机变为海盗,掠夺沿海居民。倭寇和北欧古代的海盗船,以及英国中世纪末的海盗兼贸易船是一样的。”该材料可证明

A.日本与欧洲勾结共同掠夺中国 B.明朝与日本贸易情况复杂多样

C.明朝实行海禁政策有其合理性 D.明朝海禁导致日本海盗的盛行

22.“我朝阁臣虽无丞相之名,实有辅佐之责。自朝廷大礼大政以及人才进退、民生休戚,举天下国家之务,事无巨细,有一不问阁臣者乎”。这反映了明代内阁

A.成为法定行政中枢 B.阁臣的参政权扩大

C.受到宦官的牵制 D.化解了皇权与相权矛盾

23.宋朝的政治体制大体沿袭唐朝的政治制度,但宰相不再由三省长官担任,而是另以同中书门下平章事为宰相。又增设参知政事为副相,通称执政,与宰相合称“宰执”。这反映了宋代

A.国家权力运作渐趋理性 B.中央集权制的加强

C.君主专制制度得到加强 D.宰相制度日益完善

24.唐太宗时期,假设国家要在关中一带修建一项大型水利工程,这项工程的实施涉及到众多机构,按制度规定其运作程序是

A.尚书省→中书省→门下省→工部 B.中书省→门下省→尚书省→工部

C.中书省→门下省→尚书省→礼部 D.尚书省→门下省→中书省→工部

25.751 年,中国唐朝军队与大食军队发生战争,唐军失败,杜环被俘,他最远可能到达北非。十多年后,杜环回国,他把经历写成《经行记》。元朝时,汪大渊两次随商船出海,最远可能到过北非和东非沿海地区,并在《岛夷志略》中留下相关记载。材料能证明

A.中国与非洲有了直接交往 B.郑和最先开辟了中国沟通非洲的航路

C.非洲曾被阿拉伯帝国统治 D.书中均能查到印加人农业生产的情况

二、材料分析题

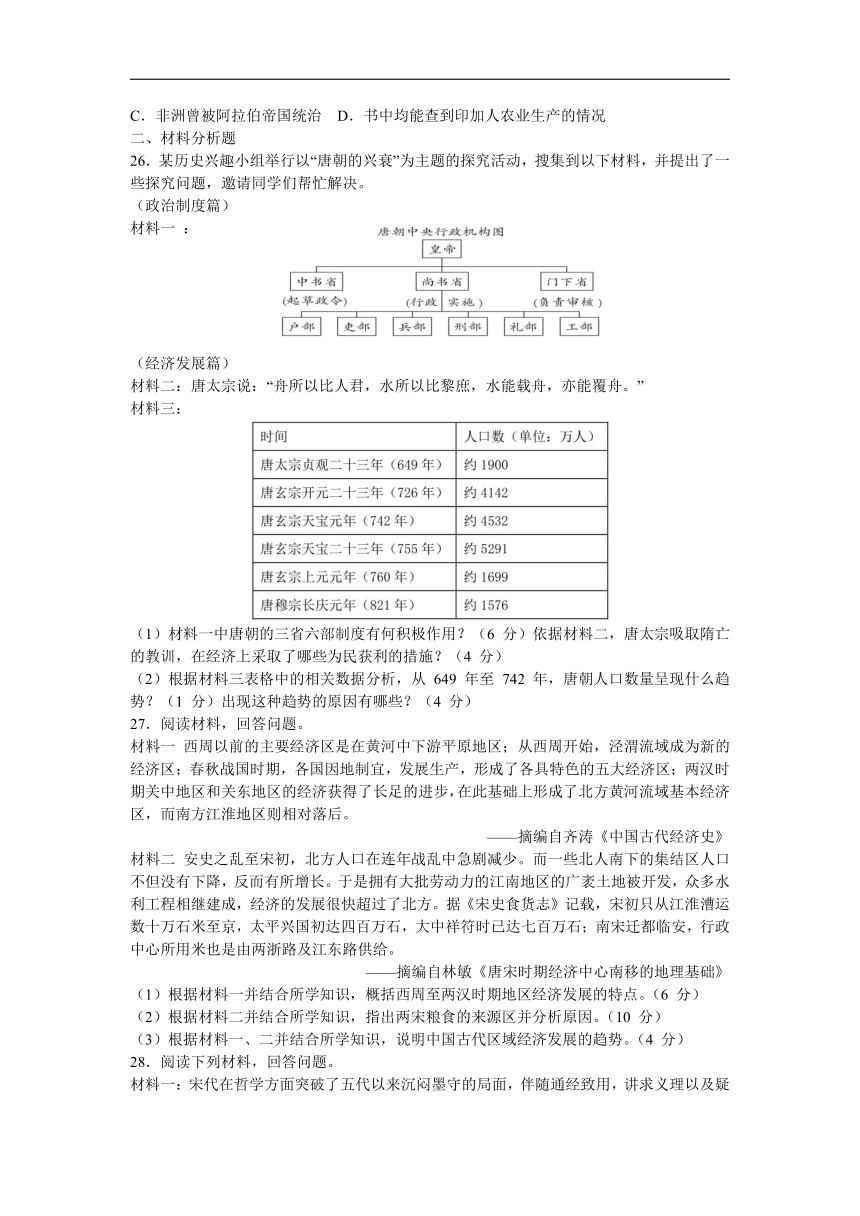

26.某历史兴趣小组举行以“唐朝的兴衰”为主题的探究活动,搜集到以下材料,并提出了一些探究问题,邀请同学们帮忙解决。

(政治制度篇)

材料一 :

(经济发展篇)

材料二:唐太宗说:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”

材料三:

(1)材料一中唐朝的三省六部制度有何积极作用?(6 分)依据材料二,唐太宗吸取隋亡的教训,在经济上采取了哪些为民获利的措施?(4 分)

(2)根据材料三表格中的相关数据分析,从 649 年至 742 年,唐朝人口数量呈现什么趋势?(1 分)出现这种趋势的原因有哪些?(4 分)

27.阅读材料,回答问题。

材料一 西周以前的主要经济区是在黄河中下游平原地区;从西周开始,泾渭流域成为新的经济区;春秋战国时期,各国因地制宜,发展生产,形成了各具特色的五大经济区;两汉时期关中地区和关东地区的经济获得了长足的进步,在此基础上形成了北方黄河流域基本经济区,而南方江淮地区则相对落后。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》

材料二 安史之乱至宋初,北方人口在连年战乱中急剧减少。而一些北人南下的集结区人口不但没有下降,反而有所增长。于是拥有大批劳动力的江南地区的广袤土地被开发,众多水利工程相继建成,经济的发展很快超过了北方。据《宋史食货志》记载,宋初只从江淮漕运数十万石米至京,太平兴国初达四百万石,大中祥符时已达七百万石;南宋迁都临安,行政中心所用米也是由两浙路及江东路供给。

——摘编自林敏《唐宋时期经济中心南移的地理基础》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西周至两汉时期地区经济发展的特点。(6 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出两宋粮食的来源区并分析原因。(10 分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明中国古代区域经济发展的趋势。(4 分)

28.阅读下列材料,回答问题。

材料一:宋代在哲学方面突破了五代以来沉闷墨守的局面,伴随通经致用,讲求义理以及疑古思潮的兴起,出现了周敦颐、邵雍、张载、程颐、程颢、朱熹、陆九渊为代表的理学等诸多流派。……宋儒诸子融汇各家,援佛入儒,建构成新儒学体系,不仅升华了抽象思辨,而且高扬士人刚健挺拔的道德理性和节操意识。

——杨迪《如梦如幻的大宋王朝》

材料二:每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋代,不管在应用科学方面还是在纯粹科学方面都是如此。……中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态。在许多方面实际上已经超过了 18 世纪中叶工业革命前的英国或欧洲的水平。

——(英国)李约瑟《中国科学技术史》

材料三:宋朝是中国社会市民阶级正式产生的年代,大批的手工业者、商人、小业主构成了宋朝的中产阶级。他们经济富足,又有自己独立的价值追求。市民的富裕闲暇生活及审美趣味和生活情趣促成了宋朝文化高度繁荣,戏曲、杂技、音乐、诗歌、小说等都在宋代高度繁荣。

——詹子庆编《中国古代史参考资料》

材料四:文学则文章由重形式改为重自由表达;艺术方面,……则采用表现自己意志的自由方法。音乐方面,……通俗艺术较盛,品味较古的音乐下降,变得单纯以低级的平民趣味为依归。

——日本汉学家内藤湖南《概括的唐宋时代观》

(1)据材料一,概括宋代理学兴起的原因,结合所学知识指出思想特征。(8 分)

(2)据材料二,概括作者关于宋代科技发展的观点,请说明理由。(7 分)

答案

1 .【答案】A

【解析】

根据“在176名副宰相中,科举出身者达162人”可以看出科举制对于人才选拔的重要性,故A项正确;材料没有体现考试的内容,排除B;材料没有体现人才来源的扩大,排除C;加强中央集权在材料中没有体现,排除D。

2. 【答案】A

【解析】

材料“王谢家族因文采风流、功业显著、权倾朝野而彪炳史册”体现的东晋时期的士族门阀王谢家族对政权的控制,A正确;BCD与材料无关,排除。故选A。

3. 【答案】C

【解析】

根据所学知识可知,《陇西行》中描述的文成公主与松赞干布联姻后,“一半胡风似汉家”,主要说明唐蕃和亲推动了民族交融的过程,C项正确;唐蕃之间“不再”发生战争说法绝对,且与“胡风似汉家”不符,A项错误;材料不能说明文成公主与松赞干布联姻促进了“丝绸之路”的发展,B项正确;唐朝时期并没有建立唐政府对吐蕃的管辖,D项错误。

4.【答案】B

【解析】

图一反映出的是是郡国并行制度,结合所学知识可知是西汉初期;图二反映出的是战国七雄,所以是春秋战国时期;图三中出现了中书省和大都,结合所学知识可知这是元朝的行政区划;图四中涉及的都是郡,结合所学知识可知这是秦朝的郡县制。因此本题选择B选项

5. 【答案】D

【解析】

根据“有些贵族、官僚、豪绅的家里也有歌伎舞女”可得出宋代社会的各阶层对于文化的需求推动了宋词的繁荣,D项正确;材料与科举无关,排除A;文化娱乐设施不是主要原因,排除B;材料没有体现理学,排除C。

6. 【答案】B

【解析】

南宋陈亮认为,学问要兼收并蓄,修身养性外一切事务都应注意,这一主张丰富了儒家思想的内涵,B项正确;南宋时期民族政权并立,并非大一统时代,A项错误;陈亮的观点与程朱理学的主张并不冲突,C项错误;仅凭陈亮的主张不能说明空谈义理的学风得以改变,D项错误。

7. 【答案】A

【解析】

“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”讲的是王安石,结合所学可知,王安石变法的理念是开源节流,故A项正确;变法没有得到广泛支持,也没有实现富国强兵的目标,排除BC;D项与王安石变法无关,排除D。

8.【答案】D

【解析】

由材料“夫生法者君也”可知管仲强调的法治的法来自于君主,其实质还是表现为人治,D符合题意;A与材料无关;B不是材料的实质;C与材料所述不符,君主不受法律的约束。

9. 【答案】C

【解析】

根据所学,从西周到秦朝制度的变化是从分封诸侯到郡县制度,即贵族政治到官僚政治的转变,故C项正确,排除B项;从血缘世袭到选拔,故A项错误;行省是元朝的,排除D。

10. 【答案】D

【解析】

本题主要考查的是获取和解读图片信息能力。图一中“齐”“鲁”等诸侯国,反映的是分封制,中央对地方的控制力有限;图二中“辽东郡”“琅琊郡”等郡县,反映的是郡县制,中央对地方的控制力加强。所以答案选D。

11. 【答案】B

【解析】

材料“当时宦官集权把持朝政,谋取私利,排斥异己,陷害忠良”体现的是宦官集团对党人的打击侵犯,B正确;ACD与材料无关,排除。故选B。

12. 【答案】D

【解析】

根据“‘道’是先于天地生成的,是天地万物之源,宇宙间的一切,包括人在内都是天地万物的一部分”可得出其强调道是万物的本源,这是较为朴素的唯物史观,D项正确;材料没有体现无为和辩证的内容,排除AB;材料与“法”无关,排除C。

13. 【答案】B

【解析】

根据“任何贵族就没有‘食土子民’的权能”可知郡县制的设立打击了贵族的世袭特权,使贵族不能够“食土子民”,故选B;郡县制在秦朝统一之前就已经出现,排除A;郡县制是地方行政管理制度,和奴隶获得人身自由以及加强君主专制无关,排除CD。

14. 【答案】A

【解析】

根据所学,宗法制最大的特点是嫡长子继承制,而不是长子继承制,故A项错误,符合题意;BCD表述正确,不符合题意。

15. 【答案】C

【解析】

结合所学知识可知,唐朝中叶爆发的安史之乱是其由盛转衰的转折点,安史之乱后,藩镇割据的局面形成,成为威胁社会稳定的主要因素,符合材料“在玄宗时代,人们可以随处听到龟兹的琵琶,但到了九世纪,这一切就成了梦想”的说法,C正确;ABD与材料无关,排除。故选C。

16. 【答案】D

【解析】

根据“置官班禄,行之尚矣。”并结合所学可知,孝文帝通过一系列的汉化政策,加速鲜卑族封建化进程,故D项正确,排除B;孝文帝并没有取缔特权阶层,排除A;这一措施与社会流动无关,排除C。

17. 【答案】B

【解析】

该题主要考查学生对明清时期社会经济现象的理解和认识。从材料中的“惟有田者”、“……莫不志在良田”等处信息可知,清朝时期对土地资源的重视,强化了重农抑商和自然经济的状态,故B项说法错误,符合题意;材料中的信息反映了社会各层“赢十百金”却又“以土守之”的社会风气,故A项正确,不合题意,排除;题中现象束缚了资本的进一步扩大投资,阻碍了资本主义萌芽的发展,故C项说法正确,不合题意,排除;该现象与政府的重农抑商政策有关,故D项说法正确,不合题意,排除。故选B。

18. 【答案】D

【解析】

依据所学知识可知,宣政院是元朝负责掌管全国佛教事宜并统辖吐蕃(今西藏)地区的军政事务的国家机构,理藩院是清朝统治蒙古、回部及西藏等少数民族的最高权力机构,两者都与限制相权无关,故选D项;汉武帝时期形成“中朝”,使以丞相为首“外朝”不能参与决策,限制了相权,排除A项;隋唐时期三省长官同为宰相,彼此相互牵制和监督,削弱了相权,排除B项;宋朝增设参知政事为副相,设三司使管理财政,分别分割了宰相的行政权和财权,排除C项。

19. 【答案】C

【解析】

李贽的学说“缺乏完整性、破坏向强建设性弱”的特点是时代的产物,明初虽然中国社会有些新的因素的发展,但是整体上旧的社会非常健全完整稳定,故C项正确。A项中,“文化钳制”只是其学说不完整的文化因素,原因表述不完整。李贽非常有决心和勇气去改造,故B错误。李贽的学说很大程度上借鉴了心学的思想,所以“没有可借鉴的思想”错误,故D错误。

20. 【答案】D

【解析】

试题分析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,材料中唐代之后宰相“坐而论道”待遇的降低,说明了宰相地位的下降,其根本原因在于为了强化专制皇权不断削弱相权直至废除宰相,所以宰相待遇的降低反映的实质问题是相权的削弱和皇权不断地加强,答案选D,A B C三项说法不符合上述题意特征。

考点:古代中国的政治制度·汉到元政治制度的演变·皇权的强化

21. 【答案】C

【解析】

日本史学家井上清认为明代的“倭寇和北欧古代的海盗船,以及英国中世纪末的海盗兼贸易船是一样的”,都是侵略掠夺,由此可证明明朝实行海禁政策有其合理性,故C项正确;A项不符合史实,故错误;B项不是材料的主旨,故错误;D项不符合史实。

点睛:本题解题的关键是简化材料信息。本题材料信息可简化为:明代的倭寇和西方的海盗都是侵略掠夺行为。由此判定答案。

22. 【答案】B

【解析】

明朝内阁大臣有“辅佐之责”,国家大事、人才进退,事无巨细,皇帝都要问询阁臣,反映了明代内阁阁臣的参政权扩大,B项正确;明代内阁始终不是法定的行政中枢,A项错误;材料不能说明内阁受到宦官的牵制,C项错误;明代废除了丞相,皇权空前强化,不存在皇权与相权的矛盾,D项错误。

23. 【答案】C

【解析】

宋朝中央政治体制以同中书门下平章事为宰相,增设参知政事为副相,分割相权,反映了宋代君主专制制度得到加强,C项正确;材料不能说明国家权力运作渐趋“理性”,A项错误;材料没有体现中央对地方垂直管理即中央集权制的加强,B项错误;宰相制度日益完善与材料主旨不符,D项错误。

24. 【答案】B

【解析】

结合所学知识可知,在三省六部下,中书省负责草拟政令,门下省负责审核政令,中书省下设六部分管具体的行政事务,其中工部负责大型工程建设,因此B正确,ACD排除。故选B。

25. 【答案】A

材料“汪大渊两次随商船出海,最远可能到过北非和东非沿海地区,并在《岛夷志略》中留下相关记载”说明中国与非洲有了直接的交往。A正确;郑和是在明朝时期到达非洲,B排除;阿拉伯帝国曾统治北部非洲,但没有统治整个非洲,C排除;印加人生活在南美洲,杜环和汪大渊两人没有到过南美洲,书中不可能有相关记载,D排除。故选A。

26. 【答案】(1)作用:有利于防止宰相专权,三分相权,加强皇权;集思广益,减少政策失误;分工明确、提高行政效率措施:继续推行均田制、租庸调制,劝课农桑,轻徭薄赋,让农民生活安定。

(2)趋势:649年到742年,唐朝人口数量呈上升(增长)趋势。

原因:在唐太宗的清明统治下,出现了贞观之治;武则天统治时期社会经济继续发展;唐玄宗统治前期,出现了开元盛世。

【解析】

(1)作用:依据三省六部制对加强君主专制的影响角度进行概括可得出有利于防止宰相专权,三分相权,加强皇权;集思广益,减少政策失误;分工明确、提高行政效率措施等;根据所学可概括得出主要有继续推行均田制、租庸调制,劝课农桑,轻徭薄赋,让农民生活安定。

(2)趋势:从数据可以看出649年到742年,唐朝人口数量呈上升(增长)趋势。原因:根据所学可从贞观之治、武则天统治时期社会经济继续发展、唐玄宗统治前期,出现了开元盛世等方面概括。

27.【答案】(1)特点:各区域经济发展的不平衡性;经济重心主要集中在北方地区;经济区域由单一向各具特色的多个经济区域发散。

(2)来源区:两淮及江南地区。原因:北方连年战乱;北人南迁给江南带去丰富的劳动力;江南社会环境相对稳定;江南拥有广袤的土地和丰富的资源。

(3)趋势:区域经济发展由北向南逐步扩大范同,经济中心逐渐南移。

【解析】

(1)特点:根据材料一中“西周以前的主要经济区是在黄河中下游平原地区”等信息,结合所学知识可知,各区域经济发展的不平衡性;根据“两汉时期……形成了北方黄河流域基本经济区”等信息可知,经济重心主要集中在北方地区;根据“西周以前的主要经济区是在黄河中下游平原地区;从西周开始,泾渭流域成为新的经济区;春秋战国时期……形成了各具特色的五大经济区”等信息可知,经济区域由单一向各具特色的多个经济区域发散。

(2)来源区:根据材料二中“宋初只从江淮漕运数十万石米至京”“南宋迁都临安,行政中心所用米也是由两浙路及江东路供给”,结合所学知识可知,两宋粮食的来源区为两淮及江南地区。原因:根据材料二中“北方人口在连年战乱中急剧减少”可知,北方连年战乱;根据“北人南下”,结合所学知识可知,北人南迁给江南带去丰富的劳动力;根据所学知识可知,粮食区分布在江南的主要原因还包括,江南社会环境相对稳定、拥有广袤的土地和丰富的资源。

(3)趋势:根据材料一、二及相关问题,结合所学知识可知,中国古代区域经济发展的趋势为由北向南逐步扩大范围,经济中心逐渐南移。

28.【答案】(1)原因:①通经致用,讲求义理及疑古思潮的兴起;②宋儒诸子融汇各家,援佛入儒。

特征:把儒家的忠、孝、节、义上升到天理的高度,形成一套囊括天人关系的严密思想体系

(2)观点:宋代是中国古代科技发展的高峰。

理由:①活字印刷术发明,②指南针应用于航海事业,③火药广泛用于军事上。

【解析】

(1)原因:根据材料一中“伴随通经致用,讲求义理以及疑古思潮的兴起,出现了周敦颐、邵雍张载、程顾、程题、朱熹、陆九渊为代表的理学等诸多流派”可知,宋代理学兴起的原因之是通经致用,讲求义理及疑古思潮的兴起;根据材料一中“宋儒诸子融汇各家,援佛入儒,建构成新儒学体系”可知,理学兴起的另一原因是宋儒诸子融汇各家,援佛入儒。特征:根据所学知识可知,理学是以融合的佛道思想解释儒家义理,形成以“理”为核心的新儒学体系。它把天理和伦理道德直接联系起来,形成一套囊括天人关系的严密思想体系。

(2)观点:根据材料二中“每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋代,不管在应用科学方面还是在纯粹科学方面都是如此。中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态”可知,作者认为宋代是中国古代科技发展的高峰。史实:根据所学可知主要的史实有:宋代平民毕昇发明活字印刷术,指南针应用于航海事业,火药广泛用于军事。

高一年级 历史试题

一、单选题(共 25 题,每题 2 分)

1.北宋 92 名宰相中科举出身者达 83 人,占总数的 90%;在 176 名副宰相中,科举出身者达 162 人,占总数的92%。这说明科举制

A.在人才选拔中的作用日益突出 B.以儒家经典为考试内容

C.打破特权垄断,扩大人才来源 D.选官权收归中央,加强中央集权

2.唐代羊士谔在《忆江南旧游二首》中写道“山阴道上桂花初,王谢风流满晋书”,感叹王谢家族因文采风流、功业显著、权倾朝野而彪炳史册。材料说明:

A.东晋时期士族门阀制度发展到顶峰 B.东晋出现了分裂割据

C.皇权与相权实现合理制衡 D.魏晋时期政治得到发展

3.“自从贵主和亲后,一半胡风似汉家。”唐诗《陇西行》描述了文成公主与松赞干布联姻后的影响,文中的这种影响主要是

A.唐蕃之间不再发生战争 B.促进了丝绸之路的发展

C.推动了民族交融的过程 D.加强了唐政府对吐蕃的管辖

4.下面是某学生在探究中国地方行政制度时,所选用的四幅有关北京地区的古代行政区划图。按各地图所反映的朝代先后排列,其正确的排列次序是 ( )

A.①②③④ B.②④①③ C.④②③① D.③①②④

5.到宋代,宫廷内设有“教坊”,较大的城市中都有歌楼伎馆,有些贵族、官僚、豪绅的家里也有歌伎舞女。据学者考证,流传至今的宋词达 20000 余首,可考的作者有 1430 多人。这表明,促使宋词繁荣的主要因素是

A.科举考试的推动 B.文化娱乐设施的不断健全

C.理学传播的影响 D.社会各阶层文化生活的需求

6.南宋浙东学派的代表人物陈亮指出,凡是足以“开物成务,治国平天下”的学问,都要兼收并蓄,不应只把修身养性等内省功夫当作学问,把此外的一切都视为粗鄙的东西而不屑去注意。该主张

A.适应了南宋大一统的时代要求 B.丰富了儒家思想的内涵

C.冲击了程朱理学的官方地位 D.改变了空谈义理的学风

7.他忧国忧民,勇于担当,用雷厉风行的改革给萎靡因循的北宋中期政坛注入一股强烈的“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的改革精神。这里的他

A.力图在调控经济的同时开辟财源 B.变法得到广大人民和上层官僚的支持

C.进行改革实现了北宋的富国强兵 D.通过改革实现了“兵农合一”的募兵制

8.管仲认为:“法者天下之至道也……有生法,有守法,有法于法。夫生法者君也……”“君臣、上下、贵践皆从法,此为大治。”从今人的视角看,管仲的“法治”实际上是

A.“法治即为民治” B.强调“依法治国” C.“反对特权等级” D.“法制下的人治”

9.王夫之认为商周之变和周秦之变是中国古代影响最大的两次政权更替,中国古代的政治体制曾随之发生变化。下列最能体现“周秦之变”的是

A.从传位贤能到血缘世袭 B.从官僚政治到贵族政治

C.从分封诸侯到郡县制度 D.从郡县制到行省制

10.历史地图中蕴含着丰富的历史信息。从图一到图二的变化,反映本质问题是

A.疆域面积的扩大 B.地方管理的松散 C.国家数量的增多 D.中央对对地方控制加强

11.党锢之祸是东汉桓帝、灵帝时期,统治集团内部的权势之争。当时宦官集权把持朝政,谋取私利,排斥异己,陷害忠良,先后制造了两次党锢惨祸。材料反映了造成“党锢之祸”的原因之一是

A.东汉皇权与地方士族的冲突 B.宦官集团对党人利益的侵犯

C.“党人”儒家政治理念的影响 D.士大夫豪族政治集团的强大

12.老子认为“道”是先于天地生成的,是天地万物之源,宇宙间的一切,包括人在内都是天地万物的一部分,主张“人法地,地法天,天法道,道法自然”。材料体现了老子

A.“无为而治”的思想 B.朴素的辩证法思想

C.“隆礼重法”的思想 D.朴素的唯物史观

13.著名学者王亚南在分析了秦王朝的各项政治制度后指出,其最基本的措施,则是“天下皆为郡县,子弟无尺土之封”。因为有了这一项根本规定,任何贵族就没有“食土子民”的权能。材料表明秦朝实施郡县制度的主要作用是

A.创新地方行政管理体制 B.打击贵族政治

C.使奴隶获得了人身自由 D.加强君主专制

14.“每逢佳节倍思亲。”追根溯源,这种珍惜亲情、渴望相聚的情结源于宗法制。下列对宗法制的理解不正确的是

A.最大的特点是长子继承制 B.以血缘关系为纽带

C.有利于统治集团内部的团结 D.大宗和小宗既是兄弟关系,又是政治隶属关系

15.美国学者爱德华谢弗著有《撒马尔罕的金桃:唐代舶来品研究》,这是一本关于唐代文化交流史的名著,他写道:“在玄宗时代,人们可以随处听到龟兹的琵琶,但到了九世纪,这一切就成了梦想。”陆上丝路的中断,直接影响了唐朝的文化和社会。造成这种变化的直接因素是

A.宦官专权影响君主专制 B.朋党之争削弱了相权

C.藩镇割据影响地方稳定 D.民族矛盾逐渐尖锐化

16.有学者指出,北魏孝文帝改革实现了北魏统治由“武治”向“文治”的转变。北魏太和八年(484 年)六月,仿照汉制,下令:“置官班禄,行之尚矣。”这一诏令的推行

A.取缔了特权阶层 B.阻碍了改革的顺利进行

C.加快了社会流动 D.加速鲜卑族封建化进程

17.清代学者陶熙说:“金宝庐舍,转瞬灰烬,惟有田者,岿然而独无恙。故上自绅富,下至委巷工贾胥吏之俦,赢十百金,即莫不志在良田。”对以上材料解读不正确的是

A.材料反映清朝“以末致富,以本守之”成为社会风气

B.材料反映土地兼并导致了自然经济的解体

C.材料所述现象导致工商业缺乏必要的资本积累,严重阻碍了资本主义萌芽的发展

D.材料所述现象的出现与清政府的“重本抑末”政策有关

18.专制主义制度很容易使皇帝与丞相之间产生矛盾,从汉至明清,历代皇帝曾经采取过的限制相权的措施不包括

A.形成“中朝”“外朝”格局,使以丞相为首的中央官僚不能参与决策

B.三省长官同为宰相,相互牵制和监督

C.增设参知政事为副相,设三司使管理财政

D.设立宣政院、理藩院管理宗教、民族等事务

19.黄仁宇的《万历十五年》中说:“(李贽的学说)被认为缺乏前后一致的完整性。他的学说破坏性强,建设性弱,他没有创造一种思想体系去代替正统的教条。”李贽学说有如此局限的原因主要是

A.封建专制统治下的文化钳制 B.李贽缺乏创造的决心和能力

C.社会不具备接受改造的条件 D.没有出现可供他借鉴的思想

20.汉唐时期,上朝时皇帝要向宰相“赐座”、“奉茶”,所谓坐而论道,但宋太祖时为了尊崇君上,取消了宰相的这种待遇,自此以后,反倒成为一种制度延续到清末这放映的实质问题是

A.宰相权利的下降 B.礼仪制度的变迁 C.官员更加尊敬皇帝

D.皇权不断地加强

21.日本史学家井上清在谈到明朝与日本的贸易时说:“和中国的往来不只是进行和平贸易、同时也伺机变为海盗,掠夺沿海居民。倭寇和北欧古代的海盗船,以及英国中世纪末的海盗兼贸易船是一样的。”该材料可证明

A.日本与欧洲勾结共同掠夺中国 B.明朝与日本贸易情况复杂多样

C.明朝实行海禁政策有其合理性 D.明朝海禁导致日本海盗的盛行

22.“我朝阁臣虽无丞相之名,实有辅佐之责。自朝廷大礼大政以及人才进退、民生休戚,举天下国家之务,事无巨细,有一不问阁臣者乎”。这反映了明代内阁

A.成为法定行政中枢 B.阁臣的参政权扩大

C.受到宦官的牵制 D.化解了皇权与相权矛盾

23.宋朝的政治体制大体沿袭唐朝的政治制度,但宰相不再由三省长官担任,而是另以同中书门下平章事为宰相。又增设参知政事为副相,通称执政,与宰相合称“宰执”。这反映了宋代

A.国家权力运作渐趋理性 B.中央集权制的加强

C.君主专制制度得到加强 D.宰相制度日益完善

24.唐太宗时期,假设国家要在关中一带修建一项大型水利工程,这项工程的实施涉及到众多机构,按制度规定其运作程序是

A.尚书省→中书省→门下省→工部 B.中书省→门下省→尚书省→工部

C.中书省→门下省→尚书省→礼部 D.尚书省→门下省→中书省→工部

25.751 年,中国唐朝军队与大食军队发生战争,唐军失败,杜环被俘,他最远可能到达北非。十多年后,杜环回国,他把经历写成《经行记》。元朝时,汪大渊两次随商船出海,最远可能到过北非和东非沿海地区,并在《岛夷志略》中留下相关记载。材料能证明

A.中国与非洲有了直接交往 B.郑和最先开辟了中国沟通非洲的航路

C.非洲曾被阿拉伯帝国统治 D.书中均能查到印加人农业生产的情况

二、材料分析题

26.某历史兴趣小组举行以“唐朝的兴衰”为主题的探究活动,搜集到以下材料,并提出了一些探究问题,邀请同学们帮忙解决。

(政治制度篇)

材料一 :

(经济发展篇)

材料二:唐太宗说:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”

材料三:

(1)材料一中唐朝的三省六部制度有何积极作用?(6 分)依据材料二,唐太宗吸取隋亡的教训,在经济上采取了哪些为民获利的措施?(4 分)

(2)根据材料三表格中的相关数据分析,从 649 年至 742 年,唐朝人口数量呈现什么趋势?(1 分)出现这种趋势的原因有哪些?(4 分)

27.阅读材料,回答问题。

材料一 西周以前的主要经济区是在黄河中下游平原地区;从西周开始,泾渭流域成为新的经济区;春秋战国时期,各国因地制宜,发展生产,形成了各具特色的五大经济区;两汉时期关中地区和关东地区的经济获得了长足的进步,在此基础上形成了北方黄河流域基本经济区,而南方江淮地区则相对落后。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》

材料二 安史之乱至宋初,北方人口在连年战乱中急剧减少。而一些北人南下的集结区人口不但没有下降,反而有所增长。于是拥有大批劳动力的江南地区的广袤土地被开发,众多水利工程相继建成,经济的发展很快超过了北方。据《宋史食货志》记载,宋初只从江淮漕运数十万石米至京,太平兴国初达四百万石,大中祥符时已达七百万石;南宋迁都临安,行政中心所用米也是由两浙路及江东路供给。

——摘编自林敏《唐宋时期经济中心南移的地理基础》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西周至两汉时期地区经济发展的特点。(6 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出两宋粮食的来源区并分析原因。(10 分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明中国古代区域经济发展的趋势。(4 分)

28.阅读下列材料,回答问题。

材料一:宋代在哲学方面突破了五代以来沉闷墨守的局面,伴随通经致用,讲求义理以及疑古思潮的兴起,出现了周敦颐、邵雍、张载、程颐、程颢、朱熹、陆九渊为代表的理学等诸多流派。……宋儒诸子融汇各家,援佛入儒,建构成新儒学体系,不仅升华了抽象思辨,而且高扬士人刚健挺拔的道德理性和节操意识。

——杨迪《如梦如幻的大宋王朝》

材料二:每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋代,不管在应用科学方面还是在纯粹科学方面都是如此。……中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态。在许多方面实际上已经超过了 18 世纪中叶工业革命前的英国或欧洲的水平。

——(英国)李约瑟《中国科学技术史》

材料三:宋朝是中国社会市民阶级正式产生的年代,大批的手工业者、商人、小业主构成了宋朝的中产阶级。他们经济富足,又有自己独立的价值追求。市民的富裕闲暇生活及审美趣味和生活情趣促成了宋朝文化高度繁荣,戏曲、杂技、音乐、诗歌、小说等都在宋代高度繁荣。

——詹子庆编《中国古代史参考资料》

材料四:文学则文章由重形式改为重自由表达;艺术方面,……则采用表现自己意志的自由方法。音乐方面,……通俗艺术较盛,品味较古的音乐下降,变得单纯以低级的平民趣味为依归。

——日本汉学家内藤湖南《概括的唐宋时代观》

(1)据材料一,概括宋代理学兴起的原因,结合所学知识指出思想特征。(8 分)

(2)据材料二,概括作者关于宋代科技发展的观点,请说明理由。(7 分)

答案

1 .【答案】A

【解析】

根据“在176名副宰相中,科举出身者达162人”可以看出科举制对于人才选拔的重要性,故A项正确;材料没有体现考试的内容,排除B;材料没有体现人才来源的扩大,排除C;加强中央集权在材料中没有体现,排除D。

2. 【答案】A

【解析】

材料“王谢家族因文采风流、功业显著、权倾朝野而彪炳史册”体现的东晋时期的士族门阀王谢家族对政权的控制,A正确;BCD与材料无关,排除。故选A。

3. 【答案】C

【解析】

根据所学知识可知,《陇西行》中描述的文成公主与松赞干布联姻后,“一半胡风似汉家”,主要说明唐蕃和亲推动了民族交融的过程,C项正确;唐蕃之间“不再”发生战争说法绝对,且与“胡风似汉家”不符,A项错误;材料不能说明文成公主与松赞干布联姻促进了“丝绸之路”的发展,B项正确;唐朝时期并没有建立唐政府对吐蕃的管辖,D项错误。

4.【答案】B

【解析】

图一反映出的是是郡国并行制度,结合所学知识可知是西汉初期;图二反映出的是战国七雄,所以是春秋战国时期;图三中出现了中书省和大都,结合所学知识可知这是元朝的行政区划;图四中涉及的都是郡,结合所学知识可知这是秦朝的郡县制。因此本题选择B选项

5. 【答案】D

【解析】

根据“有些贵族、官僚、豪绅的家里也有歌伎舞女”可得出宋代社会的各阶层对于文化的需求推动了宋词的繁荣,D项正确;材料与科举无关,排除A;文化娱乐设施不是主要原因,排除B;材料没有体现理学,排除C。

6. 【答案】B

【解析】

南宋陈亮认为,学问要兼收并蓄,修身养性外一切事务都应注意,这一主张丰富了儒家思想的内涵,B项正确;南宋时期民族政权并立,并非大一统时代,A项错误;陈亮的观点与程朱理学的主张并不冲突,C项错误;仅凭陈亮的主张不能说明空谈义理的学风得以改变,D项错误。

7. 【答案】A

【解析】

“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”讲的是王安石,结合所学可知,王安石变法的理念是开源节流,故A项正确;变法没有得到广泛支持,也没有实现富国强兵的目标,排除BC;D项与王安石变法无关,排除D。

8.【答案】D

【解析】

由材料“夫生法者君也”可知管仲强调的法治的法来自于君主,其实质还是表现为人治,D符合题意;A与材料无关;B不是材料的实质;C与材料所述不符,君主不受法律的约束。

9. 【答案】C

【解析】

根据所学,从西周到秦朝制度的变化是从分封诸侯到郡县制度,即贵族政治到官僚政治的转变,故C项正确,排除B项;从血缘世袭到选拔,故A项错误;行省是元朝的,排除D。

10. 【答案】D

【解析】

本题主要考查的是获取和解读图片信息能力。图一中“齐”“鲁”等诸侯国,反映的是分封制,中央对地方的控制力有限;图二中“辽东郡”“琅琊郡”等郡县,反映的是郡县制,中央对地方的控制力加强。所以答案选D。

11. 【答案】B

【解析】

材料“当时宦官集权把持朝政,谋取私利,排斥异己,陷害忠良”体现的是宦官集团对党人的打击侵犯,B正确;ACD与材料无关,排除。故选B。

12. 【答案】D

【解析】

根据“‘道’是先于天地生成的,是天地万物之源,宇宙间的一切,包括人在内都是天地万物的一部分”可得出其强调道是万物的本源,这是较为朴素的唯物史观,D项正确;材料没有体现无为和辩证的内容,排除AB;材料与“法”无关,排除C。

13. 【答案】B

【解析】

根据“任何贵族就没有‘食土子民’的权能”可知郡县制的设立打击了贵族的世袭特权,使贵族不能够“食土子民”,故选B;郡县制在秦朝统一之前就已经出现,排除A;郡县制是地方行政管理制度,和奴隶获得人身自由以及加强君主专制无关,排除CD。

14. 【答案】A

【解析】

根据所学,宗法制最大的特点是嫡长子继承制,而不是长子继承制,故A项错误,符合题意;BCD表述正确,不符合题意。

15. 【答案】C

【解析】

结合所学知识可知,唐朝中叶爆发的安史之乱是其由盛转衰的转折点,安史之乱后,藩镇割据的局面形成,成为威胁社会稳定的主要因素,符合材料“在玄宗时代,人们可以随处听到龟兹的琵琶,但到了九世纪,这一切就成了梦想”的说法,C正确;ABD与材料无关,排除。故选C。

16. 【答案】D

【解析】

根据“置官班禄,行之尚矣。”并结合所学可知,孝文帝通过一系列的汉化政策,加速鲜卑族封建化进程,故D项正确,排除B;孝文帝并没有取缔特权阶层,排除A;这一措施与社会流动无关,排除C。

17. 【答案】B

【解析】

该题主要考查学生对明清时期社会经济现象的理解和认识。从材料中的“惟有田者”、“……莫不志在良田”等处信息可知,清朝时期对土地资源的重视,强化了重农抑商和自然经济的状态,故B项说法错误,符合题意;材料中的信息反映了社会各层“赢十百金”却又“以土守之”的社会风气,故A项正确,不合题意,排除;题中现象束缚了资本的进一步扩大投资,阻碍了资本主义萌芽的发展,故C项说法正确,不合题意,排除;该现象与政府的重农抑商政策有关,故D项说法正确,不合题意,排除。故选B。

18. 【答案】D

【解析】

依据所学知识可知,宣政院是元朝负责掌管全国佛教事宜并统辖吐蕃(今西藏)地区的军政事务的国家机构,理藩院是清朝统治蒙古、回部及西藏等少数民族的最高权力机构,两者都与限制相权无关,故选D项;汉武帝时期形成“中朝”,使以丞相为首“外朝”不能参与决策,限制了相权,排除A项;隋唐时期三省长官同为宰相,彼此相互牵制和监督,削弱了相权,排除B项;宋朝增设参知政事为副相,设三司使管理财政,分别分割了宰相的行政权和财权,排除C项。

19. 【答案】C

【解析】

李贽的学说“缺乏完整性、破坏向强建设性弱”的特点是时代的产物,明初虽然中国社会有些新的因素的发展,但是整体上旧的社会非常健全完整稳定,故C项正确。A项中,“文化钳制”只是其学说不完整的文化因素,原因表述不完整。李贽非常有决心和勇气去改造,故B错误。李贽的学说很大程度上借鉴了心学的思想,所以“没有可借鉴的思想”错误,故D错误。

20. 【答案】D

【解析】

试题分析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,材料中唐代之后宰相“坐而论道”待遇的降低,说明了宰相地位的下降,其根本原因在于为了强化专制皇权不断削弱相权直至废除宰相,所以宰相待遇的降低反映的实质问题是相权的削弱和皇权不断地加强,答案选D,A B C三项说法不符合上述题意特征。

考点:古代中国的政治制度·汉到元政治制度的演变·皇权的强化

21. 【答案】C

【解析】

日本史学家井上清认为明代的“倭寇和北欧古代的海盗船,以及英国中世纪末的海盗兼贸易船是一样的”,都是侵略掠夺,由此可证明明朝实行海禁政策有其合理性,故C项正确;A项不符合史实,故错误;B项不是材料的主旨,故错误;D项不符合史实。

点睛:本题解题的关键是简化材料信息。本题材料信息可简化为:明代的倭寇和西方的海盗都是侵略掠夺行为。由此判定答案。

22. 【答案】B

【解析】

明朝内阁大臣有“辅佐之责”,国家大事、人才进退,事无巨细,皇帝都要问询阁臣,反映了明代内阁阁臣的参政权扩大,B项正确;明代内阁始终不是法定的行政中枢,A项错误;材料不能说明内阁受到宦官的牵制,C项错误;明代废除了丞相,皇权空前强化,不存在皇权与相权的矛盾,D项错误。

23. 【答案】C

【解析】

宋朝中央政治体制以同中书门下平章事为宰相,增设参知政事为副相,分割相权,反映了宋代君主专制制度得到加强,C项正确;材料不能说明国家权力运作渐趋“理性”,A项错误;材料没有体现中央对地方垂直管理即中央集权制的加强,B项错误;宰相制度日益完善与材料主旨不符,D项错误。

24. 【答案】B

【解析】

结合所学知识可知,在三省六部下,中书省负责草拟政令,门下省负责审核政令,中书省下设六部分管具体的行政事务,其中工部负责大型工程建设,因此B正确,ACD排除。故选B。

25. 【答案】A

材料“汪大渊两次随商船出海,最远可能到过北非和东非沿海地区,并在《岛夷志略》中留下相关记载”说明中国与非洲有了直接的交往。A正确;郑和是在明朝时期到达非洲,B排除;阿拉伯帝国曾统治北部非洲,但没有统治整个非洲,C排除;印加人生活在南美洲,杜环和汪大渊两人没有到过南美洲,书中不可能有相关记载,D排除。故选A。

26. 【答案】(1)作用:有利于防止宰相专权,三分相权,加强皇权;集思广益,减少政策失误;分工明确、提高行政效率措施:继续推行均田制、租庸调制,劝课农桑,轻徭薄赋,让农民生活安定。

(2)趋势:649年到742年,唐朝人口数量呈上升(增长)趋势。

原因:在唐太宗的清明统治下,出现了贞观之治;武则天统治时期社会经济继续发展;唐玄宗统治前期,出现了开元盛世。

【解析】

(1)作用:依据三省六部制对加强君主专制的影响角度进行概括可得出有利于防止宰相专权,三分相权,加强皇权;集思广益,减少政策失误;分工明确、提高行政效率措施等;根据所学可概括得出主要有继续推行均田制、租庸调制,劝课农桑,轻徭薄赋,让农民生活安定。

(2)趋势:从数据可以看出649年到742年,唐朝人口数量呈上升(增长)趋势。原因:根据所学可从贞观之治、武则天统治时期社会经济继续发展、唐玄宗统治前期,出现了开元盛世等方面概括。

27.【答案】(1)特点:各区域经济发展的不平衡性;经济重心主要集中在北方地区;经济区域由单一向各具特色的多个经济区域发散。

(2)来源区:两淮及江南地区。原因:北方连年战乱;北人南迁给江南带去丰富的劳动力;江南社会环境相对稳定;江南拥有广袤的土地和丰富的资源。

(3)趋势:区域经济发展由北向南逐步扩大范同,经济中心逐渐南移。

【解析】

(1)特点:根据材料一中“西周以前的主要经济区是在黄河中下游平原地区”等信息,结合所学知识可知,各区域经济发展的不平衡性;根据“两汉时期……形成了北方黄河流域基本经济区”等信息可知,经济重心主要集中在北方地区;根据“西周以前的主要经济区是在黄河中下游平原地区;从西周开始,泾渭流域成为新的经济区;春秋战国时期……形成了各具特色的五大经济区”等信息可知,经济区域由单一向各具特色的多个经济区域发散。

(2)来源区:根据材料二中“宋初只从江淮漕运数十万石米至京”“南宋迁都临安,行政中心所用米也是由两浙路及江东路供给”,结合所学知识可知,两宋粮食的来源区为两淮及江南地区。原因:根据材料二中“北方人口在连年战乱中急剧减少”可知,北方连年战乱;根据“北人南下”,结合所学知识可知,北人南迁给江南带去丰富的劳动力;根据所学知识可知,粮食区分布在江南的主要原因还包括,江南社会环境相对稳定、拥有广袤的土地和丰富的资源。

(3)趋势:根据材料一、二及相关问题,结合所学知识可知,中国古代区域经济发展的趋势为由北向南逐步扩大范围,经济中心逐渐南移。

28.【答案】(1)原因:①通经致用,讲求义理及疑古思潮的兴起;②宋儒诸子融汇各家,援佛入儒。

特征:把儒家的忠、孝、节、义上升到天理的高度,形成一套囊括天人关系的严密思想体系

(2)观点:宋代是中国古代科技发展的高峰。

理由:①活字印刷术发明,②指南针应用于航海事业,③火药广泛用于军事上。

【解析】

(1)原因:根据材料一中“伴随通经致用,讲求义理以及疑古思潮的兴起,出现了周敦颐、邵雍张载、程顾、程题、朱熹、陆九渊为代表的理学等诸多流派”可知,宋代理学兴起的原因之是通经致用,讲求义理及疑古思潮的兴起;根据材料一中“宋儒诸子融汇各家,援佛入儒,建构成新儒学体系”可知,理学兴起的另一原因是宋儒诸子融汇各家,援佛入儒。特征:根据所学知识可知,理学是以融合的佛道思想解释儒家义理,形成以“理”为核心的新儒学体系。它把天理和伦理道德直接联系起来,形成一套囊括天人关系的严密思想体系。

(2)观点:根据材料二中“每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋代,不管在应用科学方面还是在纯粹科学方面都是如此。中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态”可知,作者认为宋代是中国古代科技发展的高峰。史实:根据所学可知主要的史实有:宋代平民毕昇发明活字印刷术,指南针应用于航海事业,火药广泛用于军事。

同课章节目录