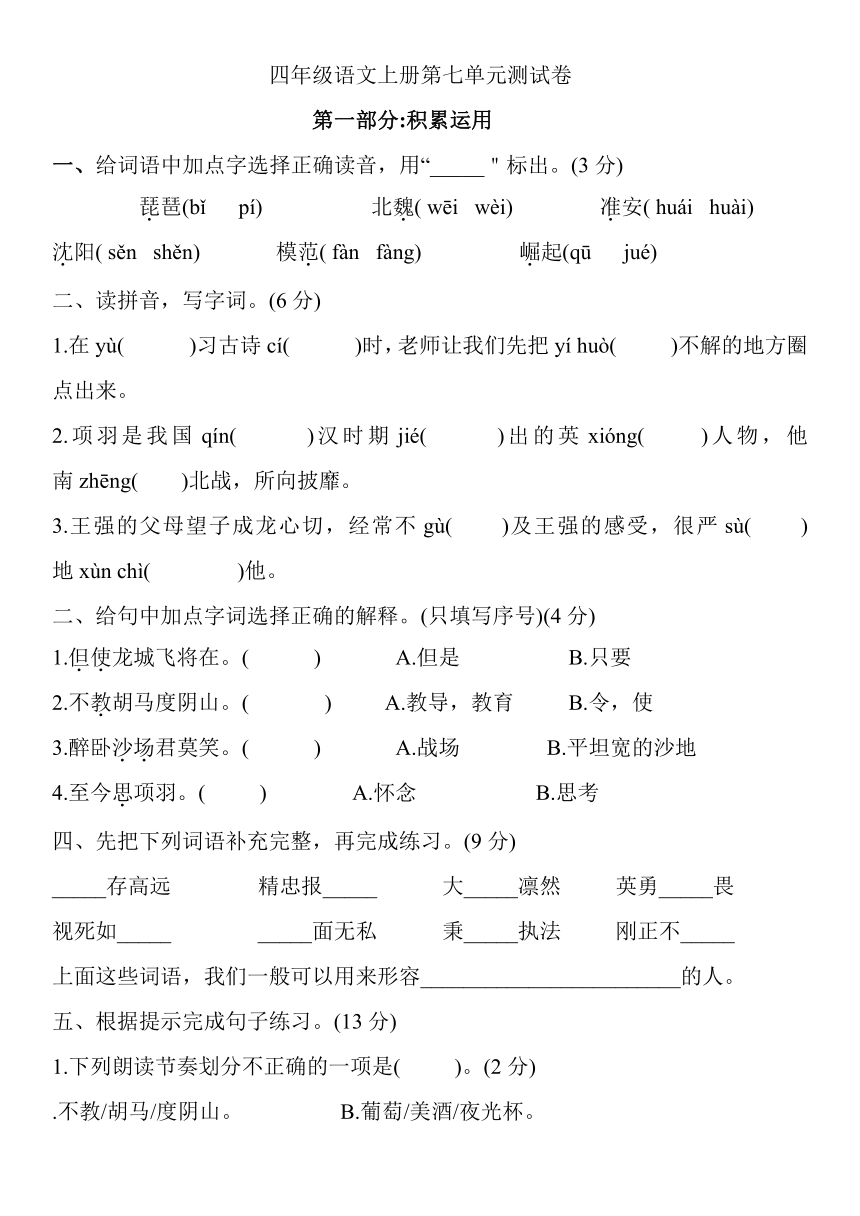

统编版四年级语文上册第七单元测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版四年级语文上册第七单元测试卷(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 45.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-11-30 21:04:55 | ||

图片预览

文档简介

四年级语文上册第七单元测试卷

第一部分:积累运用

一、给词语中加点字选择正确读音,用“_____"标出。(3分)

琵琶(bǐ

pí)

北魏(?wēi?

wèi)

准安(?huái

?huài)

沈阳(?sěn

?shěn)

模范(?fàn?

fàng)

崛起(qū

jué)

二、读拼音,写字词。(6分)

1.在yù(

)习古诗cí(

)时,老师让我们先把?yí?huò(

)不解的地方圈点出来。

2.项羽是我国qín(

)汉时期jié(

)出的英xióng(

)人物,他南?zhēng(

)北战,所向披靡。

3.王强的父母望子成龙心切,经常不gù(

)及王强的感受,很严sù(

)地?xùn?chì(

)他。

二、给句中加点字词选择正确的解释。(只填写序号)(4分)

1.但使龙城飞将在。(

)

A.但是

B.只要

2.不教胡马度阴山。(

)

A.教导,教育

B.令,使

3.醉卧沙场君莫笑。(

)

A.战场

B.平坦宽的沙地

4.至今思项羽。(

)

A.怀念

B.思考

四、先把下列词语补充完整,再完成练习。(9分)

_____存高远

精忠报_____

大_____凛然

英勇_____畏

视死如_____

_____面无私

秉_____执法

刚正不_____

上面这些词语,我们一般可以用来形容________________________的人。

五、根据提示完成句子练习。(13分)

1.下列朗读节奏划分不正确的一项是(

)。(2分)

.不教/胡马/度阴山。

B.葡萄/美酒/夜光杯。

C.生当/作人/杰。

D.至今/思项羽。

2.秦时明月汉时关,万里长征人未还。(5分)

(1)用自己的话说说诗句的意思。

____________________________________________________________________

(2)下列对“秦时明月汉时关”中的“明月”分析正确的一项是(

)

A.土兵们看到的天上的月亮,没有什么其他的意思。

B.它是孤单、凄清的象征,象征着艰苦军旅生活中那种无法排遣的孤独,同时寄托着将士们对家乡和亲人的无限思念。

3.追寻你,延河叮咚的流水,追寻你,枣园梨花的清香,追寻你,南泥湾开荒的镢头,追寻你,杨家岭讲话的会场。(6分)

(1)四个“追寻你”,先说“你”,再说“你”所代表的事物,好像在同这些事物当面讲话,显得非常___________。

(2)“南泥湾开荒的镢头”指的是在大生产运动中(

)。(多选)

A.自力更生的精神

B.艰苦奋斗的精神

C.不顾实际,蛮干行为

(3)仿写一句排比句。

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

六、根据课文内容完成练习。(8分)

1.《为中华之崛起而读书》写的是周恩来__________时代的一件事,他深切地体会到“____________________”的含义,从而立志要为__________而读书,表现了他的____________________。(4分)

2.判断下面的说法是否正确。正确的打“√”,错误的打“×”。(4分)

(1)我发现题目有时能提示文章的主要内容,如《观潮》《梅兰芳蓄须》。(

)

(2)周恩来“为中华之崛起而读书”的直接原因是听伯父说中华不振。(

)

(3)《夏日绝句》是一首借古讽今、抒发悲愤的怀古诗,最后两句诗人通过歌颂项羽的悲壮之举来讽刺南宋当权者不思进取、苟且偷生的无耻行径。(

)

(4)《别董大》的作者是我国唐代著名的边塞诗人高适。(

)

第二部分:语文与生活

七、生活中的语文。(4分)

小华的语文书不见了,他想向同学借书,下列说得最得体的一项是(

)。

A.怎么不把你的语文书借给我用用?

B.快把你的语文书借给我用用!

C.为什么不把你的语文书借给我用用?

D.能把你的语文书借给我用用吗?

第三部分:阅读理解

八、阅读理解。(23分)

(一)为中华之崛起而读书(节选)

新学年开始了,修身课上,奉天东关模范学校的魏校长向学生们提出了一个严肃的问题:“你们为什么而读书?”

“为家父而读书。”

“为明理而读书。”

“为光耀门楣而读书。”有人干脆这样回答。

有位同学一直默默地坐在那里,若有所思。魏校长注意到了,他打手势让大家安静下来,点名让那位同学回答。那位同学站了起来,清而坚定地回答道:

“为中华之起而读书!”

1.用“______”画出其他同学读书目的的句子。许多家长在教育孩子时也常会这样说,请你说说他们的目的。(4分)

(1)“好好读书,将来当局长、市长”这是为_________而读书。

(2)“书中自有黄金屋。”这是为_________而读书。

(3)“知书才能达理。”这是为_________而读书。

2.下列对文段中画线句子理解不正确的一项是(

)。(2分)

A.周恩来和其他同学的读书目的是一样的,都是为了满足自己生活的需要。

B.周恩来把个人的学习与民族振兴大业联系起来,他不愿意自己的民族再这样软弱、自己的同胞再受欺凌,要为祖国的兴盛和民族的振兴而学习、奋斗。

C.从这句话我们可以看出,周恩来在少年时代就已经立下大志,显示出与众不同的远大志向。

3.作者将周恩来的志向与其他同学的志向对比着写,让我们体会到_________

____________________________________。(1分)

4.你认为其他同学的想法对吗?为什么?你又是为什么而读书的?(3分)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(二)我要比洋人强

他被认为是“自爱因斯坦和狄拉克之后20世纪物理学杰出的设计师”,他是第一位获得诺贝尔奖的华人科学家,他帮助中国人改变了自己觉得不如别人的心理,他的名字叫杨振宁。他少年时就有一句誓言:我要比洋人强!”这向话不是他信ロ开河,而是有由来的。

那是在一个秋天的黄昏,杨振宁在大街上独行,捡起一片片落下的梧桐叶,准备拿回家烧饭。突然,一个路口冲出一辆人力车,因为太快,差点撞到桐树上,于是车夫向后倾斜将车停了下来。可在车上的洋人却破口大骂,并用皮鞋猛蹬车夫的脊背。尽管那位车夫骨瘦如柴,累得上气不接下气,可他强忍着疼痛,又起步前行,而洋人还在骂骂咧咧:“病夫,病夫,东亚病夫!在旁边的小振宁见到这一幕,呆呆地站在那儿,他为车夫感到难过。顷刻,他又把目光转向洋人,充满了愤怒,随手捡起一块砖头,朝洋人扔去,可是那年早已走远。就是这件事刺激了他的自尊心,他想:“人和人是平等的,难道洋人比中国人强吗?”回家后,他大声地对妈妈说:“我要比洋人强!”

妈妈听到儿子这样的话,从内心感到高兴,搂着儿子说:“好好读书,将来一定比洋人强!”

振宁说得到也做得到。抗日战争时期,南京被日军侵占之后,安徽也相继沦陷了。杨振宁冒着敌人的炮火,随着千千万万不甘屈服在敌骑之下的中国新青年,历经跋涉来到湖南长沙,在岳麓山下苦读。而后,他又攀山越岭辗转去昆明,就读于西南联合大学。1945年,他前往美国加哥大学深造。

全世界鼎鼎有名的科学家爱因斯坦在世时,每与他的门人讨论到中子与核子的许多科学问题时,常悄悄地笑着说:“让那个姓杨的中国小博士也来动动脑筋,他的想法有时比你我还清楚。”

昔日被洋人诬作”“东亚病夫”的中国人的儿子,今天成了世界科学的巨匠,杨振宁实现了自己少年时代的誓言:“我要比洋人强!”

1.杨振宁的突出成就是______________________,为此大长了华人的志气。(2分)

2.第二自然段画线部分包括了对小振宁的_________、_______、______和

__________描写,表现了小振宁当时非常____________的心情。(3分)

3.是什么原因让小振宁立下“我要比洋人强”的誓言?(3分)

____________________________________________________________________

4.杨振宁正是靠着_____________和_____________的精神,实现了自己少年时代的言。(2分)

5.请你写两句有关爱国的名言。(3分)

____________________________________________________________________

第四部分:习作

九、习作。(30分)

请你给远方的小学生写封信,介绍自己家乡的某一处景物,如公园、校园、果园、田野等,并邀请他到这儿来玩。

参考答案

?pí

?wèi?

huái?

shěn?

fàn?

jué

二、1.预

词

疑惑

2.秦

杰

雄

征

3.顾

肃

训斥

三、1.B

答题指导:本题中考查的是对古诗词中加点字词的理解。涉及的加点字词一般都是古今意义发生了变化的。这里的但使”一词,古今意义变化之大体现在“但”上,古义是“只要”,今义是转折连词“但是”。在这里我们取的是古义“只要”。

方法归纳:古汉语中有大量古今字形相同而意义用法不同的词,即古今异义词,如诗句中的“但”。做这类题时,一是注意积累,多看诗词中词语的注释;二是要把这个词语放到具体的语境中来理解,因为具体的语境之中它的意义大都会单化。因此,在具体的语中,一个词的确切意义,往往需要根据该词出现的上下文语境来辨析。

2.B3.A4.A

四、志

国

义

无

归

铁

公

阿

国家利益至上、人民利益至上

五、1.C

答题指导:本题中考查的是对古诗句朗读节奏的划分。朗读节奏的划分,实际上也是对古诗句的理解。基本要求是不能把句子读破,尤其是词不能读破。如题中的“生当/作人/杰”。很明显,“人杰”是一个完整的词,不能在此停顿把词读破。

方法归纳:1.注意不要把固定词组分开。2.为加强语感可以把动词重读。3.前词重后词要轻。4.把声调读准。5.固定词组,一般前音稍重,口型要放开,有爆发力

2.(1)示例:依旧是秦汉时期的明月和边关,驻守边疆保家卫国的人还没有回来。

(2)B

3.(1)亲切

(2)A

B

(3)略。

六、1.少年

中华不振

振兴中华

博大胸襟和远大志向

2.(1)√

(2)×

答题指导:本题中考查的是对课文内容的理解。《为中华之崛起而读书》写的是少年周思来目中国人在外国租界,受洋人欺凌却无处说理的事,周国的人都敢怒不敢言,从中深刻体会到伯父说的“中华不振”的含义,从而立志为中华之起而读书,表现了少年周思来的博大胸襟和远大志向。伯父的话是接原因,目才是直接原因。

方法归纳:直接原因(一般也是导火线)是指对事物的发生发展起最直接的推动作用,并直接促成其发生变化的原因。间接原因是不起主导作用的原因,只在其中起交接引导的作用。

(3)√

(4)√

七、D

八、(一)1.“为家父而读书。”“为明理而读书。

“为光耀门楣而读书。”有人干脆这样回答

(1)光耀门楣

(2)挣钱

(3)明理

2.A

3.周恩来从小就有远大的志向和抱负

4.示例:不对。为家父、为明理、为光耀门楣而读书,都只是为了满足个人的生活需求。当时中国非常落后,经常遭受帝国主义列强的欺凌,应该像周恩来一样有远大的志向和抱负。有国才有家,我要为实现“中国梦”而读书。

(二)1.第一位获得诺贝尔奖的华人科学家

答题指导:本题中是用填空的形式来考查对语句的理解。题干中的“突出成就”是考查的要求。文段中有一句话:“他被认为是“自爱因斯坦和狄拉克之后20世纪物理学杰出的设计师,他是第一位获得诺贝尔奖的华人科学家,他帮助中国人改变了自己得不如别人的心理,他的名字叫杨振宁。”显然他最突出的成就是“第一位获得诺贝尔奖的华人科学家。

知识讲解:突出成就是指最大、最著名的成就。杨振宁最为著名的成就是因为物理学上的巨大贡献而获得了1957年诺贝尔奖

2.神态

动作

心理

语言

气愤

3.目睹洋人欺负人力车夫的事件。

4.爱国

不服输

5.示例:①苟利国家生死以岂因祸福避趋之。②为中华之崛起而读书。

九、略。

第一部分:积累运用

一、给词语中加点字选择正确读音,用“_____"标出。(3分)

琵琶(bǐ

pí)

北魏(?wēi?

wèi)

准安(?huái

?huài)

沈阳(?sěn

?shěn)

模范(?fàn?

fàng)

崛起(qū

jué)

二、读拼音,写字词。(6分)

1.在yù(

)习古诗cí(

)时,老师让我们先把?yí?huò(

)不解的地方圈点出来。

2.项羽是我国qín(

)汉时期jié(

)出的英xióng(

)人物,他南?zhēng(

)北战,所向披靡。

3.王强的父母望子成龙心切,经常不gù(

)及王强的感受,很严sù(

)地?xùn?chì(

)他。

二、给句中加点字词选择正确的解释。(只填写序号)(4分)

1.但使龙城飞将在。(

)

A.但是

B.只要

2.不教胡马度阴山。(

)

A.教导,教育

B.令,使

3.醉卧沙场君莫笑。(

)

A.战场

B.平坦宽的沙地

4.至今思项羽。(

)

A.怀念

B.思考

四、先把下列词语补充完整,再完成练习。(9分)

_____存高远

精忠报_____

大_____凛然

英勇_____畏

视死如_____

_____面无私

秉_____执法

刚正不_____

上面这些词语,我们一般可以用来形容________________________的人。

五、根据提示完成句子练习。(13分)

1.下列朗读节奏划分不正确的一项是(

)。(2分)

.不教/胡马/度阴山。

B.葡萄/美酒/夜光杯。

C.生当/作人/杰。

D.至今/思项羽。

2.秦时明月汉时关,万里长征人未还。(5分)

(1)用自己的话说说诗句的意思。

____________________________________________________________________

(2)下列对“秦时明月汉时关”中的“明月”分析正确的一项是(

)

A.土兵们看到的天上的月亮,没有什么其他的意思。

B.它是孤单、凄清的象征,象征着艰苦军旅生活中那种无法排遣的孤独,同时寄托着将士们对家乡和亲人的无限思念。

3.追寻你,延河叮咚的流水,追寻你,枣园梨花的清香,追寻你,南泥湾开荒的镢头,追寻你,杨家岭讲话的会场。(6分)

(1)四个“追寻你”,先说“你”,再说“你”所代表的事物,好像在同这些事物当面讲话,显得非常___________。

(2)“南泥湾开荒的镢头”指的是在大生产运动中(

)。(多选)

A.自力更生的精神

B.艰苦奋斗的精神

C.不顾实际,蛮干行为

(3)仿写一句排比句。

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

六、根据课文内容完成练习。(8分)

1.《为中华之崛起而读书》写的是周恩来__________时代的一件事,他深切地体会到“____________________”的含义,从而立志要为__________而读书,表现了他的____________________。(4分)

2.判断下面的说法是否正确。正确的打“√”,错误的打“×”。(4分)

(1)我发现题目有时能提示文章的主要内容,如《观潮》《梅兰芳蓄须》。(

)

(2)周恩来“为中华之崛起而读书”的直接原因是听伯父说中华不振。(

)

(3)《夏日绝句》是一首借古讽今、抒发悲愤的怀古诗,最后两句诗人通过歌颂项羽的悲壮之举来讽刺南宋当权者不思进取、苟且偷生的无耻行径。(

)

(4)《别董大》的作者是我国唐代著名的边塞诗人高适。(

)

第二部分:语文与生活

七、生活中的语文。(4分)

小华的语文书不见了,他想向同学借书,下列说得最得体的一项是(

)。

A.怎么不把你的语文书借给我用用?

B.快把你的语文书借给我用用!

C.为什么不把你的语文书借给我用用?

D.能把你的语文书借给我用用吗?

第三部分:阅读理解

八、阅读理解。(23分)

(一)为中华之崛起而读书(节选)

新学年开始了,修身课上,奉天东关模范学校的魏校长向学生们提出了一个严肃的问题:“你们为什么而读书?”

“为家父而读书。”

“为明理而读书。”

“为光耀门楣而读书。”有人干脆这样回答。

有位同学一直默默地坐在那里,若有所思。魏校长注意到了,他打手势让大家安静下来,点名让那位同学回答。那位同学站了起来,清而坚定地回答道:

“为中华之起而读书!”

1.用“______”画出其他同学读书目的的句子。许多家长在教育孩子时也常会这样说,请你说说他们的目的。(4分)

(1)“好好读书,将来当局长、市长”这是为_________而读书。

(2)“书中自有黄金屋。”这是为_________而读书。

(3)“知书才能达理。”这是为_________而读书。

2.下列对文段中画线句子理解不正确的一项是(

)。(2分)

A.周恩来和其他同学的读书目的是一样的,都是为了满足自己生活的需要。

B.周恩来把个人的学习与民族振兴大业联系起来,他不愿意自己的民族再这样软弱、自己的同胞再受欺凌,要为祖国的兴盛和民族的振兴而学习、奋斗。

C.从这句话我们可以看出,周恩来在少年时代就已经立下大志,显示出与众不同的远大志向。

3.作者将周恩来的志向与其他同学的志向对比着写,让我们体会到_________

____________________________________。(1分)

4.你认为其他同学的想法对吗?为什么?你又是为什么而读书的?(3分)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(二)我要比洋人强

他被认为是“自爱因斯坦和狄拉克之后20世纪物理学杰出的设计师”,他是第一位获得诺贝尔奖的华人科学家,他帮助中国人改变了自己觉得不如别人的心理,他的名字叫杨振宁。他少年时就有一句誓言:我要比洋人强!”这向话不是他信ロ开河,而是有由来的。

那是在一个秋天的黄昏,杨振宁在大街上独行,捡起一片片落下的梧桐叶,准备拿回家烧饭。突然,一个路口冲出一辆人力车,因为太快,差点撞到桐树上,于是车夫向后倾斜将车停了下来。可在车上的洋人却破口大骂,并用皮鞋猛蹬车夫的脊背。尽管那位车夫骨瘦如柴,累得上气不接下气,可他强忍着疼痛,又起步前行,而洋人还在骂骂咧咧:“病夫,病夫,东亚病夫!在旁边的小振宁见到这一幕,呆呆地站在那儿,他为车夫感到难过。顷刻,他又把目光转向洋人,充满了愤怒,随手捡起一块砖头,朝洋人扔去,可是那年早已走远。就是这件事刺激了他的自尊心,他想:“人和人是平等的,难道洋人比中国人强吗?”回家后,他大声地对妈妈说:“我要比洋人强!”

妈妈听到儿子这样的话,从内心感到高兴,搂着儿子说:“好好读书,将来一定比洋人强!”

振宁说得到也做得到。抗日战争时期,南京被日军侵占之后,安徽也相继沦陷了。杨振宁冒着敌人的炮火,随着千千万万不甘屈服在敌骑之下的中国新青年,历经跋涉来到湖南长沙,在岳麓山下苦读。而后,他又攀山越岭辗转去昆明,就读于西南联合大学。1945年,他前往美国加哥大学深造。

全世界鼎鼎有名的科学家爱因斯坦在世时,每与他的门人讨论到中子与核子的许多科学问题时,常悄悄地笑着说:“让那个姓杨的中国小博士也来动动脑筋,他的想法有时比你我还清楚。”

昔日被洋人诬作”“东亚病夫”的中国人的儿子,今天成了世界科学的巨匠,杨振宁实现了自己少年时代的誓言:“我要比洋人强!”

1.杨振宁的突出成就是______________________,为此大长了华人的志气。(2分)

2.第二自然段画线部分包括了对小振宁的_________、_______、______和

__________描写,表现了小振宁当时非常____________的心情。(3分)

3.是什么原因让小振宁立下“我要比洋人强”的誓言?(3分)

____________________________________________________________________

4.杨振宁正是靠着_____________和_____________的精神,实现了自己少年时代的言。(2分)

5.请你写两句有关爱国的名言。(3分)

____________________________________________________________________

第四部分:习作

九、习作。(30分)

请你给远方的小学生写封信,介绍自己家乡的某一处景物,如公园、校园、果园、田野等,并邀请他到这儿来玩。

参考答案

?pí

?wèi?

huái?

shěn?

fàn?

jué

二、1.预

词

疑惑

2.秦

杰

雄

征

3.顾

肃

训斥

三、1.B

答题指导:本题中考查的是对古诗词中加点字词的理解。涉及的加点字词一般都是古今意义发生了变化的。这里的但使”一词,古今意义变化之大体现在“但”上,古义是“只要”,今义是转折连词“但是”。在这里我们取的是古义“只要”。

方法归纳:古汉语中有大量古今字形相同而意义用法不同的词,即古今异义词,如诗句中的“但”。做这类题时,一是注意积累,多看诗词中词语的注释;二是要把这个词语放到具体的语境中来理解,因为具体的语境之中它的意义大都会单化。因此,在具体的语中,一个词的确切意义,往往需要根据该词出现的上下文语境来辨析。

2.B3.A4.A

四、志

国

义

无

归

铁

公

阿

国家利益至上、人民利益至上

五、1.C

答题指导:本题中考查的是对古诗句朗读节奏的划分。朗读节奏的划分,实际上也是对古诗句的理解。基本要求是不能把句子读破,尤其是词不能读破。如题中的“生当/作人/杰”。很明显,“人杰”是一个完整的词,不能在此停顿把词读破。

方法归纳:1.注意不要把固定词组分开。2.为加强语感可以把动词重读。3.前词重后词要轻。4.把声调读准。5.固定词组,一般前音稍重,口型要放开,有爆发力

2.(1)示例:依旧是秦汉时期的明月和边关,驻守边疆保家卫国的人还没有回来。

(2)B

3.(1)亲切

(2)A

B

(3)略。

六、1.少年

中华不振

振兴中华

博大胸襟和远大志向

2.(1)√

(2)×

答题指导:本题中考查的是对课文内容的理解。《为中华之崛起而读书》写的是少年周思来目中国人在外国租界,受洋人欺凌却无处说理的事,周国的人都敢怒不敢言,从中深刻体会到伯父说的“中华不振”的含义,从而立志为中华之起而读书,表现了少年周思来的博大胸襟和远大志向。伯父的话是接原因,目才是直接原因。

方法归纳:直接原因(一般也是导火线)是指对事物的发生发展起最直接的推动作用,并直接促成其发生变化的原因。间接原因是不起主导作用的原因,只在其中起交接引导的作用。

(3)√

(4)√

七、D

八、(一)1.“为家父而读书。”“为明理而读书。

“为光耀门楣而读书。”有人干脆这样回答

(1)光耀门楣

(2)挣钱

(3)明理

2.A

3.周恩来从小就有远大的志向和抱负

4.示例:不对。为家父、为明理、为光耀门楣而读书,都只是为了满足个人的生活需求。当时中国非常落后,经常遭受帝国主义列强的欺凌,应该像周恩来一样有远大的志向和抱负。有国才有家,我要为实现“中国梦”而读书。

(二)1.第一位获得诺贝尔奖的华人科学家

答题指导:本题中是用填空的形式来考查对语句的理解。题干中的“突出成就”是考查的要求。文段中有一句话:“他被认为是“自爱因斯坦和狄拉克之后20世纪物理学杰出的设计师,他是第一位获得诺贝尔奖的华人科学家,他帮助中国人改变了自己得不如别人的心理,他的名字叫杨振宁。”显然他最突出的成就是“第一位获得诺贝尔奖的华人科学家。

知识讲解:突出成就是指最大、最著名的成就。杨振宁最为著名的成就是因为物理学上的巨大贡献而获得了1957年诺贝尔奖

2.神态

动作

心理

语言

气愤

3.目睹洋人欺负人力车夫的事件。

4.爱国

不服输

5.示例:①苟利国家生死以岂因祸福避趋之。②为中华之崛起而读书。

九、略。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地