统编版高中语文必修上册《故都的秋》课件(33张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册《故都的秋》课件(33张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-01 15:33:33 | ||

图片预览

文档简介

碧云天,黄叶地,

西风紧,北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?

总是离人泪。

——王实甫《西厢记》

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

——杜 甫 《登高》

悲哉,秋之为气也,萧瑟兮,草木摇落而变衰。

--宋玉

浔阳江头夜送客,

枫叶荻花秋瑟瑟。

——白居易《琵琶行》

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花

刘禹锡《秋词》

山明水净夜来霜,

数树深红出浅黄。

试上高楼清入骨,

岂如春色嗾人狂。

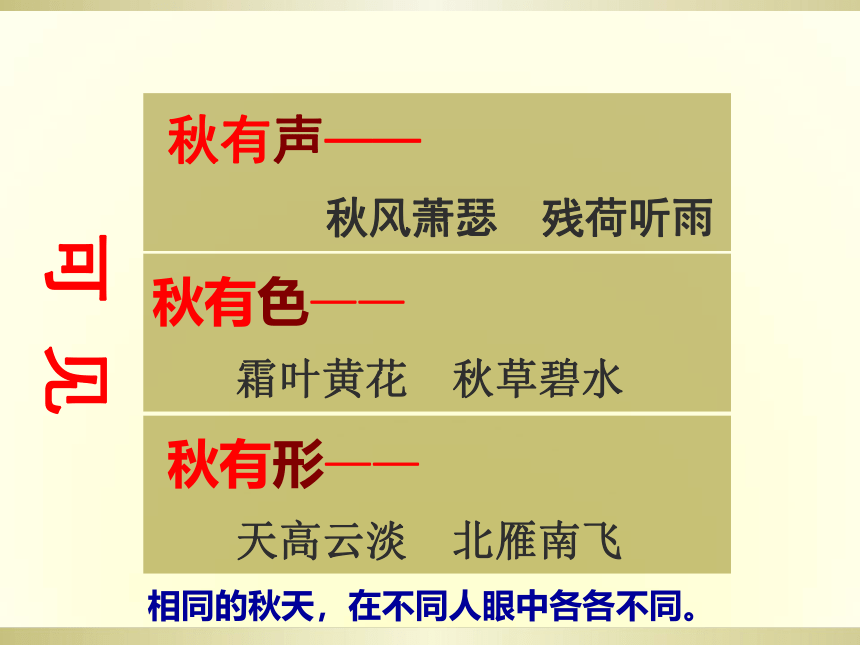

秋有声——

秋风萧瑟 残荷听雨

秋有色——

霜叶黄花 秋草碧水

秋有形——

天高云淡 北雁南飞

可 见

相同的秋天,在不同人眼中各各不同。

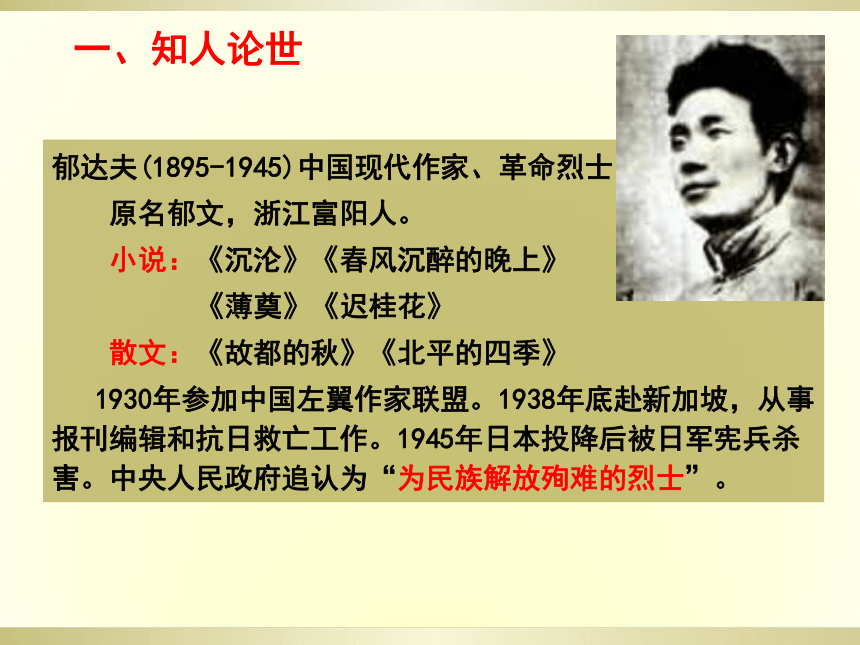

郁达夫(1895-1945)中国现代作家、革命烈士

原名郁文,浙江富阳人。

小说:《沉沦》《春风沉醉的晚上》

《薄奠》《迟桂花》

散文:《故都的秋》《北平的四季》

1930年参加中国左翼作家联盟。1938年底赴新加坡,从事报刊编辑和抗日救亡工作。1945年日本投降后被日军宪兵杀害。中央人民政府追认为“为民族解放殉难的烈士”。

一、知人论世

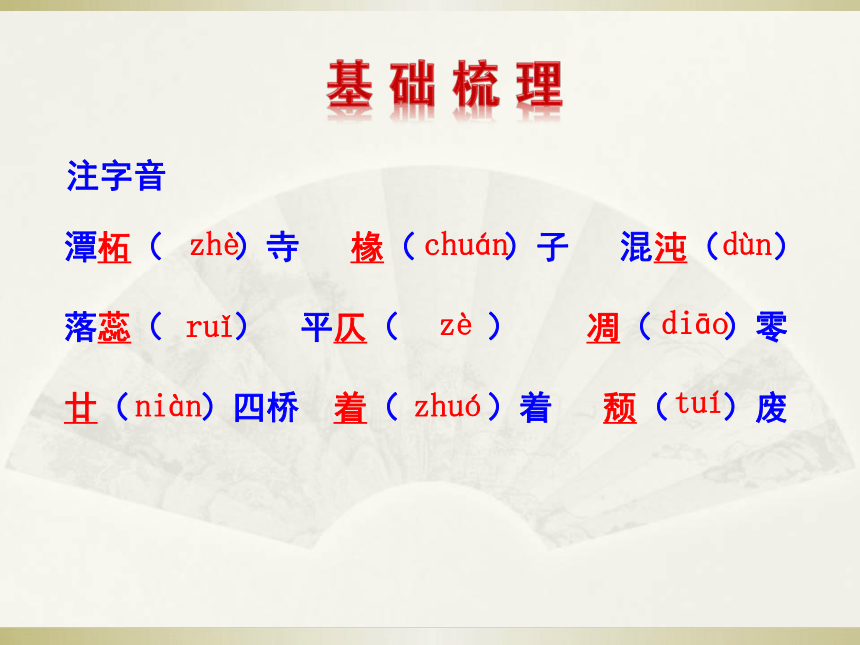

潭柘( )寺 椽( )子 混沌( )

落蕊( ) 平仄( ) 凋( )零

廿( )四桥 着( )着 颓( )废

注字音

tuí

zhè

chuán

dùn

ruǐ

zè

diāo

niàn

zhuó

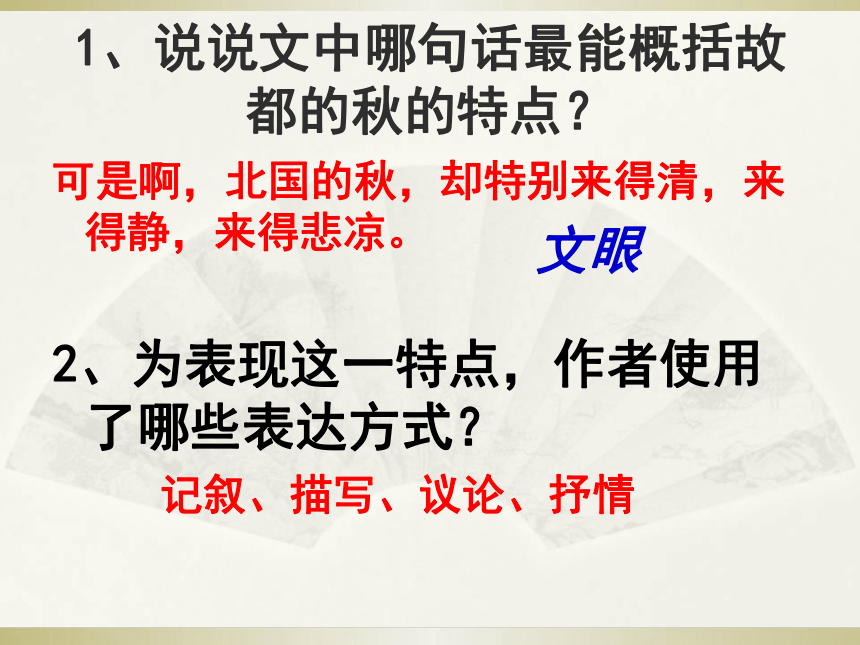

1、说说文中哪句话最能概括故都的秋的特点?

可是啊,北国的秋,却特别来得清,来得静,来得悲凉。

2、为表现这一特点,作者使用了哪些表达方式?

记叙、描写、议论、抒情

文眼

3、本文的结构有何特点?

总、分、总

4、为了体现故国的秋的“清、静、悲凉”的特点,本文描写了哪些景物?是如何写的?

秋院:碧天、驯鸽、槐树、牵牛花(朝荣)、秋草

记叙、描写、议论相结合;视听结合,以动写静——清、静

一·秋晨秋院图

槐树落蕊:铺满街面、极微细极柔软

视觉、听觉、嗅觉、触觉相结合——清、静

二·秋槐落蕊图

秋蝉:残声衰弱、处处啼唱

选择特定意象——悲凉

三·秋蝉残鸣图

秋雨、都市闲人:下得奇,下得有味,下得更像样;引发都市闲人慨叹

引入人的感受——悲凉

一层秋雨一层凉啦!

四·秋雨闲人图

秋果:淡绿微黄、成熟到八九分,是北国的清秋的佳日

从色彩角度——清

五·佳日秋果图

写景要抓住事物的特征

(一) 观秋色

青天(蓝绿)蓝朵(蓝色)秋草(黄色)

落蕊(灰白)树影(暗灰)灰土(灰色)

灰沉沉的天(灰色)青布(蓝绿)枣树(淡绿微黄)

主要是冷色。这些色彩营造了一种充满北国情调的清凉的氛围,清静闲暇中透出了落寞。“一切景语皆情语”,选取这些色彩有力地体现了作者内心的冷清、孤独。

(二)听秋声

鸽飞声、钟 鸣 声、扫 地 声、蝉鸣声、虫 鸣 声、风雨声、问答声。

以动(声)衬静,以声音反衬了故都的寂静。

(三) 赏秋形

秋院、秋槐、秋蝉、秋雨、秋果

主要是抓住特有的景物。意象的组合,无一不显示出环境清幽、萧瑟,透露出作者悠闲中的孤寂、落寞。

感觉和向往

初议秋味

总写

秋晨

秋槐

秋蝉

秋雨

秋果

五幅秋景图

分写

再议秋味

眷恋之情

总括

故都的秋

5、故都的秋既然“来得清,来得静,来得悲凉”,为何作者却如此喜欢并赞美?(从文中寻找答案。)

秋,总特别能引起深沉,幽远、严厉、萧索的感触,而故都秋味最浓。

中国古人对于秋,或悲哀其萧瑟或赞颂其辉煌。郁达夫介于二者之间,因其“颓废”而喜欢其悲凉的美。

故都的“秋”,其实是郁达夫的“秋”。本文的悲凉美感,跟传统的悲秋情结有关,跟作者的身世性格有关,跟作品的创作背景也有关。

名句赏析

1、秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开、半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。

2、比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

1、类比。花看半开,酒喝微醺。秋要味浓。

2、类比、排比。

1·(仿句练习)郁达夫笔下的秋在哪里?

?? 秋,在小院中低矮的破屋内外,

??????在————————————,

??????在————————————,

??????在————————————,

??????在————————————.

在秋槐的每一朵落蕊里

在秋蝉的每一声残叫里

在秋雨的每一个雨滴里

在秋枣的每一丝微黄里

课堂练习

2、背诵马致远的《天净沙·秋思》,仿其格式把故都的秋景连缀成诗,并表达出作者(郁达夫)的情感。

(一) 长草小院牵牛,槐蕊枣树驯鸽。残蝉风雨人声,故都景物,胜过南国许多。

(二)破屋浓茶小院,漏光鸽声碧天,秋草蓝朵残垣。槐蕊落地,落寞人故都间。

西风紧,北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?

总是离人泪。

——王实甫《西厢记》

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

——杜 甫 《登高》

悲哉,秋之为气也,萧瑟兮,草木摇落而变衰。

--宋玉

浔阳江头夜送客,

枫叶荻花秋瑟瑟。

——白居易《琵琶行》

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花

刘禹锡《秋词》

山明水净夜来霜,

数树深红出浅黄。

试上高楼清入骨,

岂如春色嗾人狂。

秋有声——

秋风萧瑟 残荷听雨

秋有色——

霜叶黄花 秋草碧水

秋有形——

天高云淡 北雁南飞

可 见

相同的秋天,在不同人眼中各各不同。

郁达夫(1895-1945)中国现代作家、革命烈士

原名郁文,浙江富阳人。

小说:《沉沦》《春风沉醉的晚上》

《薄奠》《迟桂花》

散文:《故都的秋》《北平的四季》

1930年参加中国左翼作家联盟。1938年底赴新加坡,从事报刊编辑和抗日救亡工作。1945年日本投降后被日军宪兵杀害。中央人民政府追认为“为民族解放殉难的烈士”。

一、知人论世

潭柘( )寺 椽( )子 混沌( )

落蕊( ) 平仄( ) 凋( )零

廿( )四桥 着( )着 颓( )废

注字音

tuí

zhè

chuán

dùn

ruǐ

zè

diāo

niàn

zhuó

1、说说文中哪句话最能概括故都的秋的特点?

可是啊,北国的秋,却特别来得清,来得静,来得悲凉。

2、为表现这一特点,作者使用了哪些表达方式?

记叙、描写、议论、抒情

文眼

3、本文的结构有何特点?

总、分、总

4、为了体现故国的秋的“清、静、悲凉”的特点,本文描写了哪些景物?是如何写的?

秋院:碧天、驯鸽、槐树、牵牛花(朝荣)、秋草

记叙、描写、议论相结合;视听结合,以动写静——清、静

一·秋晨秋院图

槐树落蕊:铺满街面、极微细极柔软

视觉、听觉、嗅觉、触觉相结合——清、静

二·秋槐落蕊图

秋蝉:残声衰弱、处处啼唱

选择特定意象——悲凉

三·秋蝉残鸣图

秋雨、都市闲人:下得奇,下得有味,下得更像样;引发都市闲人慨叹

引入人的感受——悲凉

一层秋雨一层凉啦!

四·秋雨闲人图

秋果:淡绿微黄、成熟到八九分,是北国的清秋的佳日

从色彩角度——清

五·佳日秋果图

写景要抓住事物的特征

(一) 观秋色

青天(蓝绿)蓝朵(蓝色)秋草(黄色)

落蕊(灰白)树影(暗灰)灰土(灰色)

灰沉沉的天(灰色)青布(蓝绿)枣树(淡绿微黄)

主要是冷色。这些色彩营造了一种充满北国情调的清凉的氛围,清静闲暇中透出了落寞。“一切景语皆情语”,选取这些色彩有力地体现了作者内心的冷清、孤独。

(二)听秋声

鸽飞声、钟 鸣 声、扫 地 声、蝉鸣声、虫 鸣 声、风雨声、问答声。

以动(声)衬静,以声音反衬了故都的寂静。

(三) 赏秋形

秋院、秋槐、秋蝉、秋雨、秋果

主要是抓住特有的景物。意象的组合,无一不显示出环境清幽、萧瑟,透露出作者悠闲中的孤寂、落寞。

感觉和向往

初议秋味

总写

秋晨

秋槐

秋蝉

秋雨

秋果

五幅秋景图

分写

再议秋味

眷恋之情

总括

故都的秋

5、故都的秋既然“来得清,来得静,来得悲凉”,为何作者却如此喜欢并赞美?(从文中寻找答案。)

秋,总特别能引起深沉,幽远、严厉、萧索的感触,而故都秋味最浓。

中国古人对于秋,或悲哀其萧瑟或赞颂其辉煌。郁达夫介于二者之间,因其“颓废”而喜欢其悲凉的美。

故都的“秋”,其实是郁达夫的“秋”。本文的悲凉美感,跟传统的悲秋情结有关,跟作者的身世性格有关,跟作品的创作背景也有关。

名句赏析

1、秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开、半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。

2、比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

1、类比。花看半开,酒喝微醺。秋要味浓。

2、类比、排比。

1·(仿句练习)郁达夫笔下的秋在哪里?

?? 秋,在小院中低矮的破屋内外,

??????在————————————,

??????在————————————,

??????在————————————,

??????在————————————.

在秋槐的每一朵落蕊里

在秋蝉的每一声残叫里

在秋雨的每一个雨滴里

在秋枣的每一丝微黄里

课堂练习

2、背诵马致远的《天净沙·秋思》,仿其格式把故都的秋景连缀成诗,并表达出作者(郁达夫)的情感。

(一) 长草小院牵牛,槐蕊枣树驯鸽。残蝉风雨人声,故都景物,胜过南国许多。

(二)破屋浓茶小院,漏光鸽声碧天,秋草蓝朵残垣。槐蕊落地,落寞人故都间。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读