统编版高中语文必修上册《故都的秋》课件17张

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册《故都的秋》课件17张 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-01 15:34:22 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

物哀之美 ——中国青年报

世界上最能领会日本艺术美的民族,大概非汉民族莫属。茅盾说过,二十世纪二三十年代中国出了许多优秀作家,与这些作家曾经留学日本有很大关系。许多中国作家热爱日本文化是发自内心的。郁达夫曾就日本文艺美的特征说过这样的话:日本文艺“在清淡中出奇趣,简易里寓深义”。它“似空中的柳浪,池上的微波,不知其所始,也不知其所终,飘飘忽忽,袅袅婷婷。短短一句,你若细嚼反刍起来,会经年累月地使你如吃橄榄,越吃越有味”。

物哀之美,即是那种悲戚荒凉的心境产生出的悲剧美,忧郁美。对于生命的怜悯,岁月无常的感伤。这是日本传统文化核心的部分,也是日本文学的一大特色。

“物哀”这种审美观念表现在心灵感受上,则主要强调“瞬间美”。这是一种转瞬即逝的瞬间感受,是当时当景产生的微妙情绪。

引

领悟情景交融写法,体会语言的抒情性。

1.领悟情景交融写法,体会语言的抒情性。

2. 鉴赏中探究本文中所蕴含的物哀之美。

学习目标:

学习重难点:

故都的秋

——郁达夫

不逢北国之秋,已将近十余年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

1、破屋之秋如何?个人针对该段进行个性化诵读展示。

2、你觉得庭外秋意最深处体现在哪里?根据导纲里给出的四幅图的标题自主划分结构并找出喜欢的语句诵读出“十分的秋意”。采用小组比赛制。

3、找找本文使用了哪些表达方式?

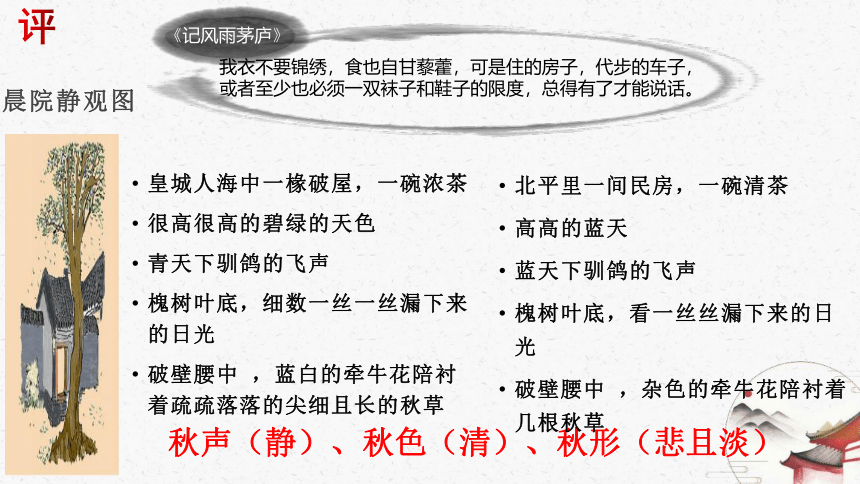

晨院静观图

皇城人海中一椽破屋,一碗浓茶

很高很高的碧绿的天色

青天下驯鸽的飞声

槐树叶底,细数一丝一丝漏下来的日光

破壁腰中 ,蓝白的牵牛花陪衬着疏疏落落的尖细且长的秋草

评

我衣不要锦绣,食也自甘藜藿,可是住的房子,代步的车子,或者至少也必须一双袜子和鞋子的限度,总得有了才能说话。

《记风雨茅庐》

秋声(静)、秋色(清)、秋形(悲且淡)

北平里一间民房,一碗清茶

高高的蓝天

蓝天下驯鸽的飞声

槐树叶底,看一丝丝漏下来的日光

破壁腰中 ,杂色的牵牛花陪衬着几根秋草

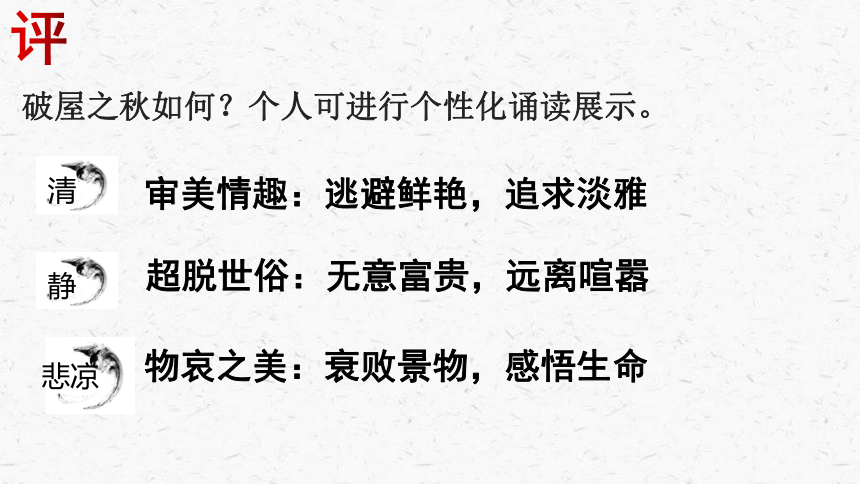

破屋之秋如何?个人可进行个性化诵读展示。

审美情趣:逃避鲜艳,追求淡雅

超脱世俗:无意富贵,远离喧嚣

评

物哀之美:衰败景物,感悟生命

清

静

悲凉

齐读:

秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

评

你觉得庭外秋意最深处体现在哪里?找出喜欢的语句并诵读出“十分的秋意”。

佳日秋果图

秋雨话凉图

秋蝉残唱图

落蕊轻扫图

评

落蕊轻扫图

听觉:无声

味觉:无味

触觉:极细微、极柔软

感觉:细腻、清闲、落寞

评

“像花又不是花的那一种落蕊”,作者以极细腻极柔软的心境来欣赏即将走向终结的生命,凡是有生命景象的事物,都有感悟其存在的价值和意义。

秋蝉残唱图

哀弱残声以声音衬托出北国之秋的静、悲凉

评

少有才名,通古博今,学贯中西,发起“创造社”,写《沉沦》,为中国现代文学史上第一部白话短篇小说集,首创自传体小说形式。大师,现代诗坛执牛耳者。

体弱家贫,两次离婚,三段婚姻皆未共白头。一生曲折坎坷,最终万里投荒,横死绝域,被日军杀害时不到五十岁。

风格:清新,抒情浓烈,有感伤情调,有时流露出颓废色彩

早年丧父,青年离家,中年丧子,体弱多病。达夫,达夫,命不达,文达。

可是这死亡的悲凉又被“在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫”冲淡了,甚至多了几分生命临终之时的热闹。

秋雨话凉图

云散雨霁谁点缀,

桥头斜影叹秋凉。

咬着烟管桥下闲聊的“都市闲人”,就连发声,都带着老北京古城的悠闲与意趣。都市是老北平的都市,闲人是老北平的闲人,本身矛盾的两个词,因为有了厚重的故都底蕴做倚仗,变得格外自然且清淡。

评

“这念错的歧韵,倒来的正好”你如何理解?

佳日秋果图

淡绿微黄

也是一种清、静的淡色

评

欧阳修《秋声赋》

欧阳子方夜读书,闻有声自西南来者,悚然而听之,曰:“异哉!”初淅沥以萧飒,忽奔腾而砰湃;如波涛夜惊,风雨骤至。其触于物也,鏦鏦铮铮,金铁皆鸣;又如赴敌之兵,衔枚疾走,不闻号令,但闻人马之行声。余谓童子:“此何声也?汝出视之。”童子曰:“星月皎洁,明河在天,四无人声,声在树间。”

欧阳修并非不知道这是风声,虽然知道但仍被震惊。所以问童子此何声者,其意不在于询问,而在于表达乍闻时的震惊。在萧飒的秋声中,他听见了生命浩盛的凋零。——《新京报》书评

评

本文使用了哪些表达方式?

表达方式有抒情、记叙、说明、议论、描写。

文章由议到叙再到描写,边描写边回味,边回味边抒情、议论——这是《故都的秋》的表达特色,行文浓淡有致。全文最长的第十二段的议论,中心论点“足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样地能特别引起深远、幽远、严厉、萧索地感触来的”,并举例论证。

南北秋韵比较

黄酒之与白干

稀饭之与馍馍

鲈鱼之与大蟹

黄犬之与骆驼

温和与刚烈

稠润与硬实

细腻与粗犷

灵巧与稳重

但是要想认识一个地方的特异之处,我认为顶好是当这特异处表现的最圆满的时候去领略;故而夏天去热带,寒天去北极,是我一向所持的哲理。——《北平的四季》

秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。

比喻、对比、首尾呼应

故都的秋真的就只有清、静、悲凉?

主题

五百年来文化所聚萃的北平,一年四季无一月不好的北平,我在遥忆,我也在深祝,祝她的平安进展,永久地为我们黄帝子孙所保有的旧都城。——《北平的四季》

结

悲凉心境

(1934年)深沉的爱国之情

悲秋传统

物哀之美 ——中国青年报

世界上最能领会日本艺术美的民族,大概非汉民族莫属。茅盾说过,二十世纪二三十年代中国出了许多优秀作家,与这些作家曾经留学日本有很大关系。许多中国作家热爱日本文化是发自内心的。郁达夫曾就日本文艺美的特征说过这样的话:日本文艺“在清淡中出奇趣,简易里寓深义”。它“似空中的柳浪,池上的微波,不知其所始,也不知其所终,飘飘忽忽,袅袅婷婷。短短一句,你若细嚼反刍起来,会经年累月地使你如吃橄榄,越吃越有味”。

物哀之美,即是那种悲戚荒凉的心境产生出的悲剧美,忧郁美。对于生命的怜悯,岁月无常的感伤。这是日本传统文化核心的部分,也是日本文学的一大特色。

“物哀”这种审美观念表现在心灵感受上,则主要强调“瞬间美”。这是一种转瞬即逝的瞬间感受,是当时当景产生的微妙情绪。

引

领悟情景交融写法,体会语言的抒情性。

1.领悟情景交融写法,体会语言的抒情性。

2. 鉴赏中探究本文中所蕴含的物哀之美。

学习目标:

学习重难点:

故都的秋

——郁达夫

不逢北国之秋,已将近十余年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

1、破屋之秋如何?个人针对该段进行个性化诵读展示。

2、你觉得庭外秋意最深处体现在哪里?根据导纲里给出的四幅图的标题自主划分结构并找出喜欢的语句诵读出“十分的秋意”。采用小组比赛制。

3、找找本文使用了哪些表达方式?

晨院静观图

皇城人海中一椽破屋,一碗浓茶

很高很高的碧绿的天色

青天下驯鸽的飞声

槐树叶底,细数一丝一丝漏下来的日光

破壁腰中 ,蓝白的牵牛花陪衬着疏疏落落的尖细且长的秋草

评

我衣不要锦绣,食也自甘藜藿,可是住的房子,代步的车子,或者至少也必须一双袜子和鞋子的限度,总得有了才能说话。

《记风雨茅庐》

秋声(静)、秋色(清)、秋形(悲且淡)

北平里一间民房,一碗清茶

高高的蓝天

蓝天下驯鸽的飞声

槐树叶底,看一丝丝漏下来的日光

破壁腰中 ,杂色的牵牛花陪衬着几根秋草

破屋之秋如何?个人可进行个性化诵读展示。

审美情趣:逃避鲜艳,追求淡雅

超脱世俗:无意富贵,远离喧嚣

评

物哀之美:衰败景物,感悟生命

清

静

悲凉

齐读:

秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

评

你觉得庭外秋意最深处体现在哪里?找出喜欢的语句并诵读出“十分的秋意”。

佳日秋果图

秋雨话凉图

秋蝉残唱图

落蕊轻扫图

评

落蕊轻扫图

听觉:无声

味觉:无味

触觉:极细微、极柔软

感觉:细腻、清闲、落寞

评

“像花又不是花的那一种落蕊”,作者以极细腻极柔软的心境来欣赏即将走向终结的生命,凡是有生命景象的事物,都有感悟其存在的价值和意义。

秋蝉残唱图

哀弱残声以声音衬托出北国之秋的静、悲凉

评

少有才名,通古博今,学贯中西,发起“创造社”,写《沉沦》,为中国现代文学史上第一部白话短篇小说集,首创自传体小说形式。大师,现代诗坛执牛耳者。

体弱家贫,两次离婚,三段婚姻皆未共白头。一生曲折坎坷,最终万里投荒,横死绝域,被日军杀害时不到五十岁。

风格:清新,抒情浓烈,有感伤情调,有时流露出颓废色彩

早年丧父,青年离家,中年丧子,体弱多病。达夫,达夫,命不达,文达。

可是这死亡的悲凉又被“在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫”冲淡了,甚至多了几分生命临终之时的热闹。

秋雨话凉图

云散雨霁谁点缀,

桥头斜影叹秋凉。

咬着烟管桥下闲聊的“都市闲人”,就连发声,都带着老北京古城的悠闲与意趣。都市是老北平的都市,闲人是老北平的闲人,本身矛盾的两个词,因为有了厚重的故都底蕴做倚仗,变得格外自然且清淡。

评

“这念错的歧韵,倒来的正好”你如何理解?

佳日秋果图

淡绿微黄

也是一种清、静的淡色

评

欧阳修《秋声赋》

欧阳子方夜读书,闻有声自西南来者,悚然而听之,曰:“异哉!”初淅沥以萧飒,忽奔腾而砰湃;如波涛夜惊,风雨骤至。其触于物也,鏦鏦铮铮,金铁皆鸣;又如赴敌之兵,衔枚疾走,不闻号令,但闻人马之行声。余谓童子:“此何声也?汝出视之。”童子曰:“星月皎洁,明河在天,四无人声,声在树间。”

欧阳修并非不知道这是风声,虽然知道但仍被震惊。所以问童子此何声者,其意不在于询问,而在于表达乍闻时的震惊。在萧飒的秋声中,他听见了生命浩盛的凋零。——《新京报》书评

评

本文使用了哪些表达方式?

表达方式有抒情、记叙、说明、议论、描写。

文章由议到叙再到描写,边描写边回味,边回味边抒情、议论——这是《故都的秋》的表达特色,行文浓淡有致。全文最长的第十二段的议论,中心论点“足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样地能特别引起深远、幽远、严厉、萧索地感触来的”,并举例论证。

南北秋韵比较

黄酒之与白干

稀饭之与馍馍

鲈鱼之与大蟹

黄犬之与骆驼

温和与刚烈

稠润与硬实

细腻与粗犷

灵巧与稳重

但是要想认识一个地方的特异之处,我认为顶好是当这特异处表现的最圆满的时候去领略;故而夏天去热带,寒天去北极,是我一向所持的哲理。——《北平的四季》

秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。

比喻、对比、首尾呼应

故都的秋真的就只有清、静、悲凉?

主题

五百年来文化所聚萃的北平,一年四季无一月不好的北平,我在遥忆,我也在深祝,祝她的平安进展,永久地为我们黄帝子孙所保有的旧都城。——《北平的四季》

结

悲凉心境

(1934年)深沉的爱国之情

悲秋传统

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读