【历史】川教版 (新课标金榜学案 配套课件):第20课 近代社会生活

文档属性

| 名称 | 【历史】川教版 (新课标金榜学案 配套课件):第20课 近代社会生活 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 川教版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-11-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

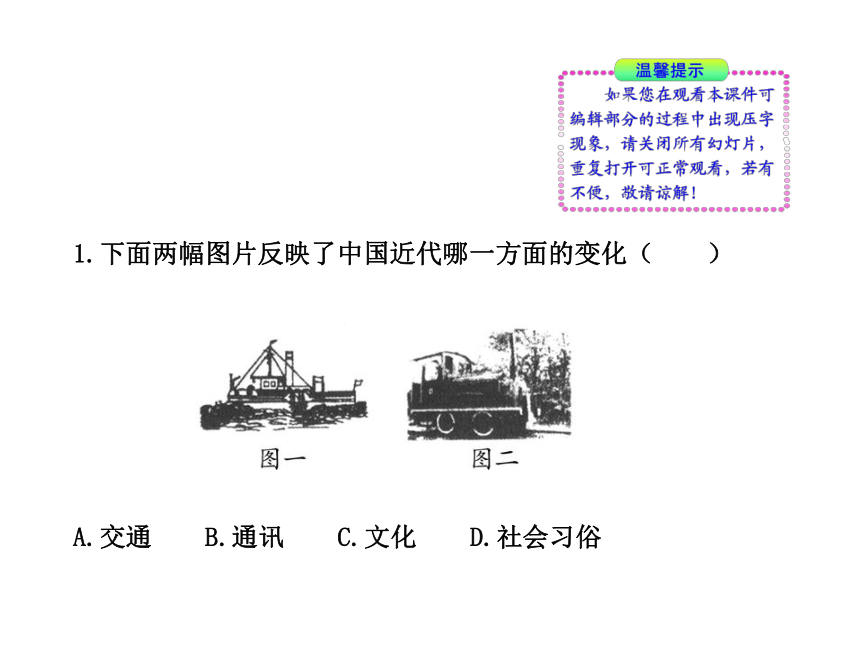

1.下面两幅图片反映了中国近代哪一方面的变化( )

A.交通 B.通讯 C.文化 D.社会习俗

【解析】选A。本题考查学生的识图归类能力。图一轮船,图二是火车头。轮船、火车属于交通运输工具。

2.右图是清朝光绪十三年(1887年)

国文教科书中的一页。对图文蕴含信

息归纳完整的是( )

①中国当时教学中已经开始讲授近代

科学知识 ②当时中国已经使用电话,

但并不普及 ③电话改变了人们的通讯

方式 ④当时电话已走进中国千家万户

A.①②④ B.①③④ C.①②③ D.②③

【解析】选C。本题主要考查学生的识记、辨析能力。因为近几年我国的电话才走进千家万户,所以④叙述错误。电话是近代出现并传入中国的,所以①正确。②、③叙述正确。

3.下列传媒的机构中,建立在上海的有( )

①《中外新报》 ②《申报》

③《中外纪闻》 ④商务印书馆

A.①② B.③④ C.②④ D.①④

【解析】选C。本题考查学生的识记归纳能力。《中外新报》创办于香港,《中外纪闻》创办于北京,《申报》、商务印书馆创办于上海,故选C。

4.下图为商务印书馆的建筑物,这是我国最早的出版机构,至今已有100多年的历史。这个出版机构主要编印的内容有 ( )

①新式教科书

②出版自然科学书籍

③印行西方学术著作译本

④翻译英语读本和编辑英汉辞典等工具书

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

【解析】选A。本题考查学生的识记能力。创办于1897年的商务印书馆主要编印新式教科书,出版自然科学书籍,印行西方学术著作译本,翻译英语读本和编辑英汉辞典等工具书。

5.要准备一期“近代中国摄影作品展”,你认为不可能收集到的历史照片是( )

A.慈禧太后的生活照

B.林则徐在虎门销烟时的留言

C.南京临时政府参议院开幕典礼留影

D.重庆谈判时国共双方的合影

【解析】选B。本题考查学生识记运用历史知识的能力。结合所学知识可知,照相技术19世纪末20世纪初传入中国,B项发生在1839年,照相技术尚未传入,这张历史照片收集不到。

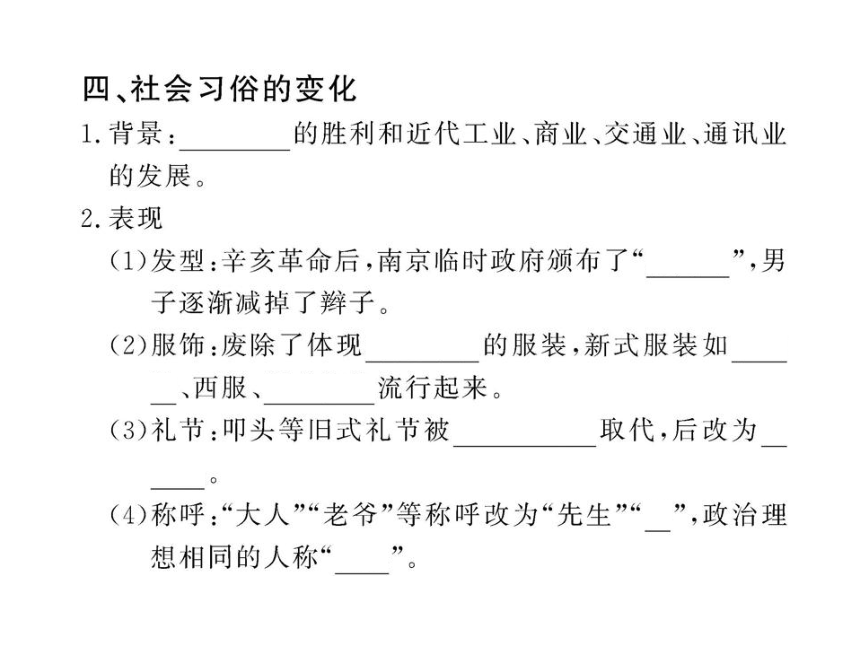

6.在鲁迅小说《阿Q正传》中有一段描述钱老太爷的大儿子因剪去辫子而引起全家震动的情节,后来政府规定全国男子限期剪去辫子,颁布这一剪辫令的人物是( )

A.慈禧太后 B.宣统皇帝

C.袁世凯 D.孙中山

【解析】选D。辛亥革命后,南京临时政府颁布了“剪辫令”,在随后的几年里,全国绝大部分男子都剪掉了辫子。

7.鲁迅有一篇文章叫《记念刘和珍君》,“君”是一种称呼,表示对人的一种尊重,这种称呼普及是在( )

A.清朝前期 B.清朝后期

C.中华民国时期 D.新中国成立后

【解析】选C。本题考查学生的识记能力。辛亥革命后,礼节、称呼发生了变化。“大人”、“老爷”等称呼改为“先生”、“君”等。

8.在近代,随着西方文明的传入,人们的社会生活也在悄然发生着变化,下列体现进步变化的图片有( )

A.①②④ B.②③④ C.①②③ D.①③④

【解析】选B。本题主要考查学生的识图分析能力。注意答案必须是体现“进步变化”的图片,第一幅图片中吸食的鸦片是毒品,有害无益,并给中华民族带来深重灾难。

9.辛亥革命后,中国社会生活发生了巨大变化。假如你是一位已经接受新生事物并生活在当时的上海某政府官员,你不可能( )

A.坐轮船、火车去北京购买商品

B.在报纸上看新闻、休闲时看电影

C.发电报问候亲人、与朋友照相

D.向你的上司行跪拜礼、称“老爷”

【解析】选D。本题主要考查学生的分析能力。解题关键在于“辛亥革命后”这一时间限定语。这一时期轮船、火车、电报、照相、电影等已经在人们的生活中出现。国民政府为了改变愚昧落后的习俗,废除了有损人格的跪拜礼,代之以文明简单的鞠躬、握手礼;取消了“老爷”“大人”之类的称谓,代之以“先生”“君”等平等的称呼。所以D项不可能出现。

10.识读下图,回答问题:

小明的爸爸是一位报纸珍藏家,上面的两张报纸就是他爸爸的珍藏品,他爸爸还为这些报纸做了简单的备注,备注上涉及到一些问题。

(1)图一和图二的报纸分别创办于何时?

(2)在这两张报纸中,______是中国人自办的第一份近代报纸;辛亥革命后,在大量发行的报刊中,最为著名的是_____。

(3)图二的报纸主要刊登哪些内容?与传统报纸有什么区别?此报纸创立的副刊是什么?为什么受欢迎?

(4)报纸这种社会传媒的出现有什么重要意义?

【解析】本题考查学生的识图能力。考查的知识点是有关近代报刊的内容。图一是近代中国人自己办的最早的报纸。图二是辛亥革命后最著名的报纸。在识读的基础上,结合教材有关内容,本题所涉及的各问就不难解答了。

答案:(1)香港《中外新报》创办于1858年。《申报》创办于1872年。

(2)《中外新报》《申报》

(3)内容:刊登新闻,还发表对时事政治的评论。区别:传统报纸不发表评论。副刊是《自由谈》;因为在副刊中发表寓严肃主题于风趣诙谐之中的文章,所以受到读者普遍欢迎。

(4)成为人们了解中国和世界的重要窗口,同时也成为人们针砭时政的喉舌。

11.阅读下列材料,回答问题:

材料一

材料二

材料三

(1)材料一中所示电话机首先在中国哪个城市使用?

(2)材料二中图一、图二是两款新式服装,请分别写出其名称。

(3)材料三的表格中,辛亥革命前后这些礼节、称呼的变化表明了什么?

(4)上述变化说明了什么问题?

【解析】本题主要考查学生的识图能力和通过表格信息进行归纳总结的能力。1877年,上海租界内首次使用电话;材料二中两款新式服装名称联系所学与生活实际即可回答;第(3)、(4)题都是主观性题目,第(3)题的答案应围绕“不平等→平等”这一变化来说明。第(4)题答案应体现近代以来人们社会生活各方面的变化。

答案:(1)上海。

(2)新式旗袍;中山装。

(3)国民的人格平等观念已逐渐取代了传统的封建等级观念;体现了资产阶级追求平等的愿望。(答出一点即可;其他只要言之有理也可)

(4)随着西方资本主义势力的侵入,近代文明猛烈地冲击着封建传统,悄然改变着中国人的衣食住行、生活方式和价值观念。(其他言之有理也可)

12.辛亥革命对中国封建社会习俗观念的改造代表了人类社会历史文明发展变化的趋势,这是历史的进步。在学完本课后,某班历史兴趣小组的同学们联想到当今社会上仍然存在着许多不良风俗和习惯,这与建设社会主义和谐社会格格不入。假如你是历史兴趣小组中的一员,请你联系现实生活,说一说现今有哪些急需改进的不良风俗和风气。

【解析】本题是政史结合的题目,主要考查学生的知识面是否宽广。辛亥革命后,民国政府颁布了剪辫、易服、废止缠足等法令,其他不好的、落后的社会习俗也逐渐得到了改变,这是历史的进步。在当今社会,物质文明极大丰富,精神文明建设也有待进一步加强,建设和谐社会是每一个公民的愿望。

答案:封建迷信,吸食毒品,环境污染,扰乱社会治安等。(符合题意,言之有理即可)

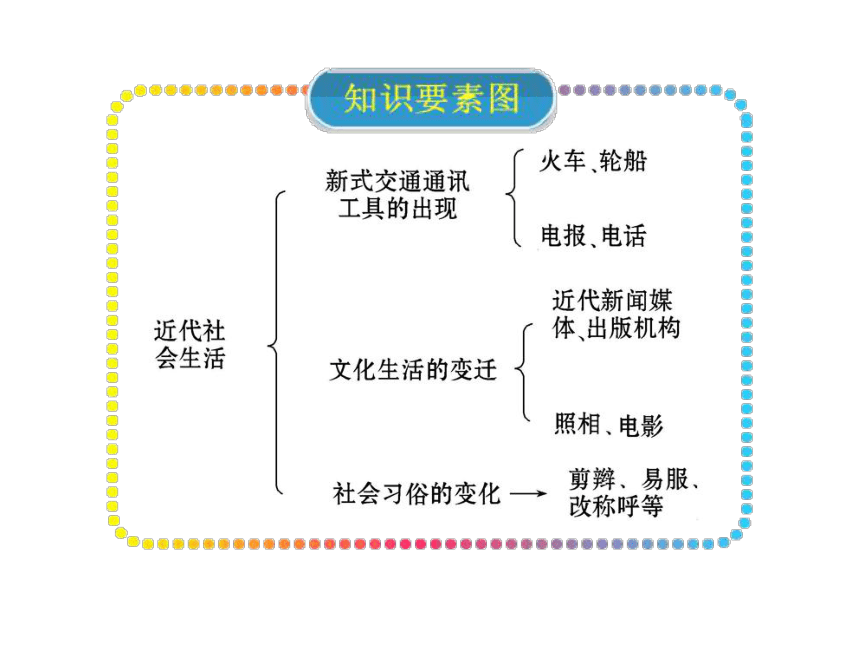

1.下面两幅图片反映了中国近代哪一方面的变化( )

A.交通 B.通讯 C.文化 D.社会习俗

【解析】选A。本题考查学生的识图归类能力。图一轮船,图二是火车头。轮船、火车属于交通运输工具。

2.右图是清朝光绪十三年(1887年)

国文教科书中的一页。对图文蕴含信

息归纳完整的是( )

①中国当时教学中已经开始讲授近代

科学知识 ②当时中国已经使用电话,

但并不普及 ③电话改变了人们的通讯

方式 ④当时电话已走进中国千家万户

A.①②④ B.①③④ C.①②③ D.②③

【解析】选C。本题主要考查学生的识记、辨析能力。因为近几年我国的电话才走进千家万户,所以④叙述错误。电话是近代出现并传入中国的,所以①正确。②、③叙述正确。

3.下列传媒的机构中,建立在上海的有( )

①《中外新报》 ②《申报》

③《中外纪闻》 ④商务印书馆

A.①② B.③④ C.②④ D.①④

【解析】选C。本题考查学生的识记归纳能力。《中外新报》创办于香港,《中外纪闻》创办于北京,《申报》、商务印书馆创办于上海,故选C。

4.下图为商务印书馆的建筑物,这是我国最早的出版机构,至今已有100多年的历史。这个出版机构主要编印的内容有 ( )

①新式教科书

②出版自然科学书籍

③印行西方学术著作译本

④翻译英语读本和编辑英汉辞典等工具书

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

【解析】选A。本题考查学生的识记能力。创办于1897年的商务印书馆主要编印新式教科书,出版自然科学书籍,印行西方学术著作译本,翻译英语读本和编辑英汉辞典等工具书。

5.要准备一期“近代中国摄影作品展”,你认为不可能收集到的历史照片是( )

A.慈禧太后的生活照

B.林则徐在虎门销烟时的留言

C.南京临时政府参议院开幕典礼留影

D.重庆谈判时国共双方的合影

【解析】选B。本题考查学生识记运用历史知识的能力。结合所学知识可知,照相技术19世纪末20世纪初传入中国,B项发生在1839年,照相技术尚未传入,这张历史照片收集不到。

6.在鲁迅小说《阿Q正传》中有一段描述钱老太爷的大儿子因剪去辫子而引起全家震动的情节,后来政府规定全国男子限期剪去辫子,颁布这一剪辫令的人物是( )

A.慈禧太后 B.宣统皇帝

C.袁世凯 D.孙中山

【解析】选D。辛亥革命后,南京临时政府颁布了“剪辫令”,在随后的几年里,全国绝大部分男子都剪掉了辫子。

7.鲁迅有一篇文章叫《记念刘和珍君》,“君”是一种称呼,表示对人的一种尊重,这种称呼普及是在( )

A.清朝前期 B.清朝后期

C.中华民国时期 D.新中国成立后

【解析】选C。本题考查学生的识记能力。辛亥革命后,礼节、称呼发生了变化。“大人”、“老爷”等称呼改为“先生”、“君”等。

8.在近代,随着西方文明的传入,人们的社会生活也在悄然发生着变化,下列体现进步变化的图片有( )

A.①②④ B.②③④ C.①②③ D.①③④

【解析】选B。本题主要考查学生的识图分析能力。注意答案必须是体现“进步变化”的图片,第一幅图片中吸食的鸦片是毒品,有害无益,并给中华民族带来深重灾难。

9.辛亥革命后,中国社会生活发生了巨大变化。假如你是一位已经接受新生事物并生活在当时的上海某政府官员,你不可能( )

A.坐轮船、火车去北京购买商品

B.在报纸上看新闻、休闲时看电影

C.发电报问候亲人、与朋友照相

D.向你的上司行跪拜礼、称“老爷”

【解析】选D。本题主要考查学生的分析能力。解题关键在于“辛亥革命后”这一时间限定语。这一时期轮船、火车、电报、照相、电影等已经在人们的生活中出现。国民政府为了改变愚昧落后的习俗,废除了有损人格的跪拜礼,代之以文明简单的鞠躬、握手礼;取消了“老爷”“大人”之类的称谓,代之以“先生”“君”等平等的称呼。所以D项不可能出现。

10.识读下图,回答问题:

小明的爸爸是一位报纸珍藏家,上面的两张报纸就是他爸爸的珍藏品,他爸爸还为这些报纸做了简单的备注,备注上涉及到一些问题。

(1)图一和图二的报纸分别创办于何时?

(2)在这两张报纸中,______是中国人自办的第一份近代报纸;辛亥革命后,在大量发行的报刊中,最为著名的是_____。

(3)图二的报纸主要刊登哪些内容?与传统报纸有什么区别?此报纸创立的副刊是什么?为什么受欢迎?

(4)报纸这种社会传媒的出现有什么重要意义?

【解析】本题考查学生的识图能力。考查的知识点是有关近代报刊的内容。图一是近代中国人自己办的最早的报纸。图二是辛亥革命后最著名的报纸。在识读的基础上,结合教材有关内容,本题所涉及的各问就不难解答了。

答案:(1)香港《中外新报》创办于1858年。《申报》创办于1872年。

(2)《中外新报》《申报》

(3)内容:刊登新闻,还发表对时事政治的评论。区别:传统报纸不发表评论。副刊是《自由谈》;因为在副刊中发表寓严肃主题于风趣诙谐之中的文章,所以受到读者普遍欢迎。

(4)成为人们了解中国和世界的重要窗口,同时也成为人们针砭时政的喉舌。

11.阅读下列材料,回答问题:

材料一

材料二

材料三

(1)材料一中所示电话机首先在中国哪个城市使用?

(2)材料二中图一、图二是两款新式服装,请分别写出其名称。

(3)材料三的表格中,辛亥革命前后这些礼节、称呼的变化表明了什么?

(4)上述变化说明了什么问题?

【解析】本题主要考查学生的识图能力和通过表格信息进行归纳总结的能力。1877年,上海租界内首次使用电话;材料二中两款新式服装名称联系所学与生活实际即可回答;第(3)、(4)题都是主观性题目,第(3)题的答案应围绕“不平等→平等”这一变化来说明。第(4)题答案应体现近代以来人们社会生活各方面的变化。

答案:(1)上海。

(2)新式旗袍;中山装。

(3)国民的人格平等观念已逐渐取代了传统的封建等级观念;体现了资产阶级追求平等的愿望。(答出一点即可;其他只要言之有理也可)

(4)随着西方资本主义势力的侵入,近代文明猛烈地冲击着封建传统,悄然改变着中国人的衣食住行、生活方式和价值观念。(其他言之有理也可)

12.辛亥革命对中国封建社会习俗观念的改造代表了人类社会历史文明发展变化的趋势,这是历史的进步。在学完本课后,某班历史兴趣小组的同学们联想到当今社会上仍然存在着许多不良风俗和习惯,这与建设社会主义和谐社会格格不入。假如你是历史兴趣小组中的一员,请你联系现实生活,说一说现今有哪些急需改进的不良风俗和风气。

【解析】本题是政史结合的题目,主要考查学生的知识面是否宽广。辛亥革命后,民国政府颁布了剪辫、易服、废止缠足等法令,其他不好的、落后的社会习俗也逐渐得到了改变,这是历史的进步。在当今社会,物质文明极大丰富,精神文明建设也有待进一步加强,建设和谐社会是每一个公民的愿望。

答案:封建迷信,吸食毒品,环境污染,扰乱社会治安等。(符合题意,言之有理即可)

同课章节目录

- 第一学习主题 列强的侵略和中国人民的抗争

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 左宗棠收复新疆和甲午中日战争

- 第4课 八国联军侵华战争

- 第二学习主题 近代化的起步

- 第5课 洋务运动

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 辛亥革命

- 第8课 新文化运动

- 第三学习主题 新民主主义革命的兴起

- 第9课 五四运动和中国共产党的成立

- 第10课 国民革命运动

- 第11课 人民军队的建立

- 第12课 红军长征

- 主题活动二 红军长征故事会

- 第四学习主题 中华民族的抗日战争

- 第13课 抗日救亡运动

- 第14课 全国抗日战争的开始

- 第15课 国共合作抗日

- 第16课 抗日战争的胜利

- 主题活动三 抗日救亡歌曲演唱比赛

- 第五学习主题 人民解放战争的胜利

- 第17课 全面内战的爆发

- 第18课 国民党反动统治的覆灭

- 第六学习主题 经济和社会生活

- 第19课 近代民族工业

- 第20课 近代社会生活

- 第七学习主题 科学技术与思想文化

- 第21课 教育和科学技术

- 第22课 思想文化